|

7月の末に、研修を受けている農ライフの実践畑の審査会がありました。これに向けて7月は農作業が忙しかったのと、頭の中も野菜のことで一杯となったので、こちらの方は勝手にお休みをしていました。それにしても今年は梅雨がいつまでも明けず、野菜は大変です。

今日は久しぶりに音楽を聞いています。今聞いているのは、リリー・クラウスのピアノ演奏でモーツァルトのピアノ・ソナタ第11番イ長調K.331です。モーツァルトを弾く女性ピアニストと言えば、イングリット・ヘブラーとクララ・ハスキルがすぐに浮かびます。ヘブラーは比較的ゆっくりと、緻密に1音1音を紡ぐタイプなのに対し、ハスキルはおおらかで詩的でスケールの大きいモーツァルトを聞かせる。これに対しリリー・クラウスはこの二人とはまた違ったタイプの、表情豊かに粋な演奏を聞かせてくれる。

リリー・クラウスのモーツァルトでは、1956年のモーツァルト生誕200年を記念して、フランスのシャルランがEMIに録音したピアノ・ソナタ全集が有名であるが、今ぼくが聞いているのはそうではなくて、その10年後にCBSに録音したピアノ・ソナタ全集である。LP六枚に第17番までのピアノ・ソナタが録音されている。録音されている音が少し硬質のような感じがするので、再生するカートリッジを普段使っているTechnicsの205C-ⅡxからOrtofonのMc20に変更して聞いている。

ぼくはこの全集を2日前に、例によってハードオフのジャンクコーナーで入手したのである。それも新品同様の状態の物を。これを入手するにいたった経過については、その前に、思い出したくもないショッキングな出来ごとがダブっているが、このモーツァルトの演奏を聞いて今は癒されている。

ぼくはウインナ・ワルツの演奏を聞くのが好きである。演奏そのものが楽しいし、音の良いLPも多数ある。ぼくの手持ちのLPの中で半数に数を絞って選び出したのが、表に示した7枚のLPである。ドラティとオーマンディ以外のLPにはポルカや行進曲が含まれている。全体を眺めているとA面のトップには「美しく青きドナウ」というのが多い。なぜかB面のトップは「春の声」が入っている。

| 曲/指揮者(LP) | ドラティ | オーマンディ CBS | オーマンディ RCA | ベーム | カラヤン | シューリヒト | ボスコフスキー |

| 美しく青きドナウ | A1 | A2 | A1 | A1 | A1 | A1 | |

| ウィーンの森の物語 | A2 | A1 | B3 | A3 | |||

| 春の声 | B1 | B1 | B1 | B1 | |||

| 芸術家の生涯 | B2 | ||||||

| 酒・女性・歌 | B3 | B4 | B3 | ||||

| 南国のバラ | A3 | B2 | A1 | B5 | |||

| 皇帝円舞曲 | B2 | A3 | A3 | B3 | |||

| ウィーンかたぎ | B3 | A2 | B1 | ||||

| 朝刊 | B2 | ||||||

| わが人生は喜び | A3 | ||||||

| こうもり序曲 | A1 | A2 |

個々のLP別に曲を聞いてのコメントを入れてみます。

・Strauss Waltzes/Antal Dorati/ London Philharmonic/London SPC 21018

この演奏はいかにもドラティらしく、大変リズムがきびきびとした軽快なウインナ・ワルツである。

・ウィーンの森の物語/ユージン・オーマンディ/フィラデルフィア/CBS SOCL 1067

CBS/SONYは同じ音源を時代ごとに、何回かに分けてLP化しているが、ノイマンのカッターヘッドSX-68を使って出したのがSOCFシリーズであり、SX-74を使用したのがSOCLシリーズである。これ以外にSX-70を使用したSOCT、Westrexを使用した15ACシリーズもあり、それぞれ音が異なりオーディオ的には興味のあるところである。このLPはメリハリの付いた如何にもフィラデルフィア・サウンドをしている。

・ウィーンの森の物語/ユージン・オーマンディ/フィラデルフィア/RCA RCL-1506

こちらは同じメンバーでRCAに後年録音したものであるが、随分と落ち着いたサウンドに録音されている。音楽的にはこちらの方がバランスが取れているかもしれない。

・皇帝円舞曲/カール・ベーム/ウィーン・フィル/DG 20MG 0686

ウィーン・フィルのニュー・イヤーとは違った、ベームの指揮によるコンサートを、襟を正して聞きに来たような格調のあるウインナ・ワルツである。ウィーン・フィルの柔らかな弦の音や、渋いホルンの音も魅力的に聞こえる。

・美しく青きドナウ/ヘルベルト・フォン・カラヤン/ベルリン・フィル/EMI EAC-80242

いかにもカラヤンらしい、滑らかでドラマチックなワルツである。ベルリン・フィルの演奏もスケール感のある魅力的な音である。

・Johann Strauss/Carl Schuricht/Vienna State Opera/Vanguard SRV・256SD

・美しく青きドナウ/ウィリー・ボスコフスキー/ウィーン・フィル/London IL 3042

この2枚のLPはどちらもウィーン風というか、ウィーン訛りたっぷりのリズムによる、これぞ本場の演奏という楽しいウインナ・ワルツである。

ハーフ・イヤーを過ぎたところで、ニュー・イヤーにはまだまだ時間があるが、ウインナ・ワルツのLPをまとめて聞いてみました。

7月にI原さん、I瀬さんのオーディオ装置を聞かせてもらえるという楽しみもあって、ジャズのLPを色々と聞いているうちに、横道にそれてしまった。アート・ペッパーの作品を色々と年代順に再び聞き出してしまったのである。アート・ペッパーは「サーフ・ライド」という初リーダーアルバムを出しているが、これは1952年(26才)から1954年の録音が含まれている。これ以前のアート・ペッパーは、最初ベニー・カーター楽団その後はスタンケントン楽団に在籍し、この楽団で鍛えられてスタイルを確立していったのである。アート・ペッパーは麻薬中毒で数回刑務所を入ったり出たりして、その度に演奏活動を中断しているが、そのことにはいちいち触れずに、ぼくの聞いたアルバムと曲を整理する。

Art Pepper - The Complete Surf Ride (Savoy Jazz [J] K30Y 6187/88) 1952-54

・Tickle Toe

・Suzy The Poodle

・The Way You Look Tonight

・Straight Life

アート・ペッパーの初リーダーアルバム。これを聴くと最初からペッパーは天才であることがわかる。Suzy The Poodleという曲はインディアナというスタンダードのコードー進行を借りて作曲したもの。同じやり方の曲にドナ・リーがある。どの曲を聞いてもペッパーが燦然と輝いている。

Marty Paich Quartet Featuring Art Pepper (Tampa TP 28) 1956

The Art Pepper Quartet (Tampa TP 20) 1956

・You And The Night And The Music

・Besame Mucho

このタンパの2枚は、アート・ペッパーのメロディ・メーカーぶりを発揮したもので、ここに取り上げた2曲はその代表である。

Art Pepper - Modern Art (Intro ILP 606) 1956

・Blues In

・What Is This Thing Called Love

一見派手さはないが、アート・ペッパーがじっくりと歌いこんだ傑作である。

Art Pepper Meets The Rhythm Section (Contemporary C 3532) 1957

・You'd Be So Nice To Come Home To

マイルス・デイヴィスのリズムセクションと録音したこのアルバムは、ペッパーのアルバムの中でもっとも有名なものであろう。録音も良く、オーディオ・チェック盤としても使われる。曲はヘレン・メリルのヴォーカルで有名。

Art Pepper - The Art Of Pepper (Omegatape ST 7020) 1957

・The Breeze And I

「そよ風と私」1曲のために取り上げた。この瑞々しい音色にはまってしまう。

Art Pepper + Eleven - Modern Jazz Classics (Contemporary M 3568) 1959

・Bernie's Tune

・Donna Lee

録音のなかなか良いアルバム。取り上げた2曲もぼくの好きな曲。

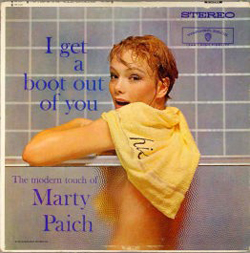

Marty Paich - I Get A Boot Out Of You (Warner Bros. WB 1349) 1959

・Violets For Your Furs

お風呂のジャケットで有名なこのアルバム、「コートにすみれ」でアート・ペッパーの泣き節がしっとりと聞けるのが嬉しい。

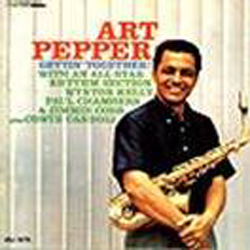

Art Pepper - Gettin' Together (Contemporary M 3573) 1960

・Softly, As In A Morning Sunrise

このアルバムもマイルスのリズム隊と共演したもの。この後ペッパーは沈黙の時代に突入する。

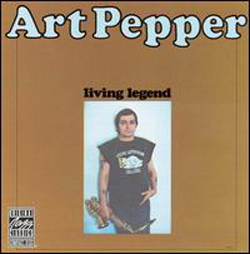

Art Pepper - Living Legend (Contemporary S 7633) 1975

Here's That Rainy Day

ペッパー復帰後の第1弾アルバム。60年代までの前期の演奏とは違った演奏をしている。

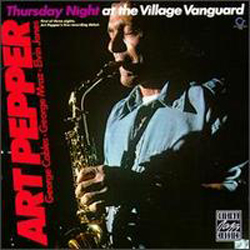

Thursday Night at the Village Vanguard (Contemporary OJCCD-694-2) 1977

・Goodbye

この一連のビレッジ・バンガードでのライブにおけるペッパーの演奏は、まるでコルトレーンが乗り移ったかのように聞こえるが、自分の表現方法を探しているようでもある。ドラマーのエルビン・ジョーンズがそれに一役買っている。

Art Pepper - San Francisco Samba (Contemporary CCD 14086-2) 1977

・Blue Bossa

このアルバムで聞けるBlue Bossaは目下のぼくの愛聴曲である。曲の冒頭からアドリブに入り、熱のこもったアドリブをモーダルに展開する。前期のペッパーも好きだが、後期のペッパーの演奏はよりエモーショナルに聞こえる。

Art Pepper - Among Friends (Interplay IP 7718) 1978

・Blue Bossa

Blue Bossaの聞き較べとなってしまったが、こちらのBlue Bossaは前期のペッパーのスタイルに近い演奏で、懐かしいという感じである。

Art Pepper - Landscape (Galaxy GXY 5128) 1979

・Over The Rainbow

日本公演のライブアルバム。1975年に復帰してからのペッパーは、その演奏スタイルが様々に変化するが、この公演での演奏は穏やかな表情を見せている。

Art Pepper/George Cables - Goin' Home (Fantasy OJCCD 679-2) 1982

・Goin' Home

ゲッツも最後のアルバムはピアノとのデュオであったが、ペッパーもお気に入りのピアニスト、ジョージ・ケイブルスとのデュオである。

ぼくがアート・ペッパーの魅力を紹介するために、アルバムとそこに含まれる演奏を取り上げるとしたら、これだという曲を、オーソドックスに整理するとこういうことになります。