|

гҖҖе…ҲжңҲгҒ®гҒ„гҒӨгҒ гҒЈгҒҹгҒӢгҖҒпј®пјЁпј«гҒ®гӮҜгғӯгғјгӮәгӮўгғғгғ—зҸҫд»ЈгҖҢеӨ§дәәгҒҢгғҸгғһгӮӢ"ж•°еӯҰгғ–гғјгғ "гҒ®и¬ҺгҖҚгҒЁгҒ„гҒҶз•Әзө„гӮ’иҰӢгҒҰгҒ„гҒҹгӮүгҖҒд»ҠеӨ§дәәгҒ®й–“гҒ§ж•°еӯҰгҒҢгғ–гғјгғ гҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒЁгҒ„гҒҶи©ұгӮ’гҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгҖӮгҒқгҒ—гҒҰж•°еӯҰй–ўдҝӮгҒ®еҮәзүҲзү©гҒҢгҒӢгҒӘгӮҠеЈІгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгӮҲгҒҶгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖгҒқгҒ®дёҖгҒӨгҒЁгҒ—гҒҰгҖҢгӮӘгӮӨгғ©гғјгҒ®иҙҲгӮҠзү©гҖҚеҗүз”°жӯҰи‘—гҖҒжқұжө·еӨ§еӯҰеҮәзүҲдјҡгҒҢеҸ–гӮҠдёҠгҒ’гӮүгӮҢгҖҒeiПҖ = -1 гҒЁгҒ„гҒҶгӮӘгӮӨгғ©гғјгҒ®зӯүејҸгӮ’1000д»ҘдёҠгҒ®гӮ№гғҶгғғгғ—гӮ’зөҢгҒҰиЁјжҳҺгҒҷгӮӢйҶҚйҶҗе‘ігҒ«и§ҰгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгҒҫгҒҹгҖҢгҒ„гҒӢгҒ«гҒ—гҒҰе•ҸйЎҢгӮ’гҒЁгҒҸгҒӢгҖҚжҹҝеҶ…иіўдҝЎ иЁігҖҒдёёе–„гҒҢеҸ–гӮҠдёҠгҒ’гӮүгӮҢгҖҒ1гҒӨгҒ®е•ҸйЎҢгҒ«еҮәдјҡгҒЈгҒҹгҒЁгҒҚгҒ«гҖҒдјјгҒҹгӮҲгҒҶгҒӘе•ҸйЎҢгҒҢйҒҺеҺ»гҒ«гҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҒӢгҖҒгҒӘгҒ©гҒЁиҖғгҒҲгӮӢгҖӮиҰ–зӮ№гӮ’жӣҝгҒҲгҒҰиҖғгҒҲгҒҰгҒҝгӮӢгҖӮгҒӘгҒ©гҖҒж•°еӯҰзҡ„гҒӘиҰ–зӮ№гҒӢгӮүгҖҒзү©дәӢгӮ’и§ЈжұәгҒҷгӮӢгғ’гғігғҲгҒ«и§ҰгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

гҖҖеӨ§еҲҮгҒӘгҒ“гҒЁгҒҜгҖҒжҹ”и»ҹгҒ«еӨҡйқўзҡ„гҒӘиҰ–зӮ№гҒӢгӮүзү©дәӢгӮ’иҰӢгӮӢгҖҒгӮ·гғігғ—гғ«гҒӘгҒ“гҒЁгӮ’з©ҚгҒҝдёҠгҒ’гҒҰиӨҮйӣ‘гҒӘгҒ“гҒЁгӮ’и§ЈжұәгҒҷгӮӢгҖӮйЎһдјјгҒ®е•ҸйЎҢгӮҲгӮҠи§ЈжұәгҒ®гғ’гғігғҲгӮ’еҫ—гӮӢгҖӮгҒӘгҒ©гҒЁгҒ„гҒЈгҒҹж•°еӯҰгӮ’еҝңз”ЁгҒ—гҒҹзҷәжғіжі•гҒ§гҒӮгӮӢгҒЁдё»ејөгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгӮҲгҒҶгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгӮӮгҒЎгӮҚгӮ“гҒ“гҒҶгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒҢжҲҗгӮҠз«ӢгҒӨгҒҹгӮҒгҒ«гҒҜгҖҒгҒӮгӮӢзЁӢеәҰгҒ®еҹәзӨҺзҹҘиӯҳгҒЁзөҢйЁ“гӮ’з©ҚгҒҝйҮҚгҒӯгҒҰгҒ„гӮӢдәӢгҒҢеүҚжҸҗгҒ§гҒӮгӮӢгҒЁжҖқгҒҶгҒҢгҖӮ

гҖҖгҒ“гҒ®и©ұгӮ’иҒһгҒ„гҒҰгҒ„гҒҰжҖқгҒ„еҮәгҒ—гҒҹдәӢгҒҢгҒӮгӮӢгҖӮдјҡзӨҫз”ҹжҙ»гӮ’гҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгҒЁгҒҚгҒ«гҖҒе•ҸйЎҢи§ЈжұәгӮӮеӨ§еӨүеӨ§еҲҮгҒ§гҒӮгӮӢгҒҢгҖҒгӮӮгҒЈгҒЁеӨ§еҲҮгҒӘдәӢгҒҢгҒӮгӮӢгҖӮгҒқгӮҢгҒҜдәәгҒ«иЁҖгӮҸгӮҢгӮӢеүҚгҒ«гҒҝгҒҡгҒӢгӮүиӘІйЎҢпјҲе•ҸйЎҢгҒ®и§ЈжұәгӮ’зӣ®жҢҮгҒ—гҒҰпјүгӮ’иЁӯе®ҡгҒ—гҒҰгҒқгӮҢгҒ«еҸ–гӮҠзө„гӮҖгҒ“гҒЁгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮпјҲжҢҮзӨәеҫ…гҒЎдәәй–“гҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгҖҒдё»дҪ“жҖ§гӮ’гӮӮгҒӨгҒҹгӮҒгҒ«пјү

гҖҖгҒқгҒ®зӮәгҒ«гҒҜгҖҒ

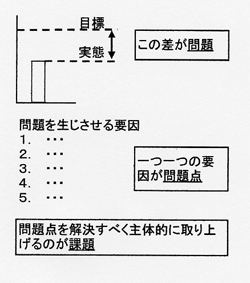

в‘ зӣ®жЁҷгӮ’жҢҒгҒЎгҖҒе®ҹж…ӢгӮ’жҠҠжҸЎгҒ—гҖҒгҒқгҒ®е·®гӮ’е•ҸйЎҢгҒЁиӘҚиӯҳгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҖӮ

в‘Ў е•ҸйЎҢгӮ’з”ҹгҒҳгҒ•гҒӣгҒҰгҒ„гӮӢеҺҹеӣ гҒҢдҪ•гҒӢгҒ—гҒЈгҒӢгӮҠгҒЁи§ЈжһҗгҒ—гҖҒдёҖгҒӨдёҖгҒӨгҒ®иҰҒеӣ гӮ’е•ҸйЎҢзӮ№гҒЁиӘҚиӯҳгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҖӮ

в‘ў гҒқгҒ®е•ҸйЎҢзӮ№гҒ®дёӯгӮҲгӮҠгҖҒе•ҸйЎҢгҒ®и§ЈжұәгҒ«йҮҚиҰҒгҒЁжҖқгҒҶе•ҸйЎҢзӮ№гӮ’жҺЎгӮҠгҒӮгҒ’гҒҰгҖҒгҒҝгҒҡгҒӢгӮүгҒ®иӘІйЎҢгҒЁиӘҚиӯҳгҒ—гҖҒгҒқгҒ®и§ЈжұәгҒ®ж–№зӯ–гӮ’иҖғгҒҲгҖҒеҸ–гӮҠзө„гӮҖгҒ“гҒЁгҖӮ

в‘Ј иӘІйЎҢгҒ®и§ЈжұәгҒ«еҪ“гҒЈгҒҰгҒҜгҖҒпј°вҶ’пјӨвҶ’пјЈвҶ’пјЎгҒ®гӮөгӮӨгӮҜгғ«гӮ’еӣһгҒҷгҖӮ

гҖҖгҒЁгҒ„гҒЈгҒҹеҪўгҒ§гҖҒе®ҹи·өзҡ„гҒ«гғһгғҚгӮёгғЎгғігғҲгҒ®гӮ№гӮӯгғ«гӮ’гӮўгғғгғ—гҒҷгӮӢдәӢгҒҢйҮҚиҰҒгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒ—гҒӢгҒ—е®ҹйҡӣгҒ«гӮ„гҒЈгҒҰгҒҝгӮӢгҒЁгҒӘгҒӢгҒӘгҒӢеӨ§еӨүгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮдҫӢгҒҲгҒ°гҖҒзӣ®жЁҷгӮ’иЁӯе®ҡгҒҷгӮӢгҒЁгҒ„гҒЈгҒҰгӮӮгҖҒгҒқгҒ®зӣ®жЁҷеҖӨгҒҢгҒ©гҒ®дҪҚгҒ®дҫЎеҖӨгӮ’жҢҒгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒӢпјҲйҒ”жҲҗгҒҷгӮҢгҒ°дё–з•ҢдёҖгҖҒж—Ҙжң¬дёҖгҖҒжҘӯз•ҢдёҖгҖҒзӨҫеҶ…дёҖпјүзҹҘгӮӢгҒҹгӮҒгҒ«гҒҜгҖҒеәғгҒҸдё–гҒ®дёӯгҒ®еӢ•гҒҚгӮ’зҹҘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢеҝ…иҰҒгҒҢгҒӮгӮӢгҖӮиӘІйЎҢгҒ®иЁӯе®ҡгҒ«гҒ—гҒҰгӮӮгҖҒжҠҖиЎ“зҡ„иӘІйЎҢгҒ§гҒӮгӮҢгҒ°гҖҒгҒқгӮҢгҒҢйҒ”жҲҗгҒ§гҒҚгӮҢгҒ°гғҺгғјгғҷгғ«иіһзҙҡгҒӘгҒ®гҒӢгҖҒдё–з•ҢеҲқгҒӘгҒ®гҒӢгҖҒж—Ҙжң¬еҲқгҒӘгҒ®гҒӢгҖҒгҒЁгҒ„гҒЈгҒҹдҫЎеҖӨгӮ’зҗҶи§ЈгҒҷгӮӢгҒ«гҒҜгҖҒгӮ„гҒҜгӮҠдё–з•ҢгҒ«зӣ®гӮ’еҗ‘гҒ‘гҒҰгҒ„гҒӘгҒ„гҒЁйҖҡгҒҳгҒӘгҒ„гҖӮгҒ—гҒӢгҒ—е№ҫгӮүй«ҳгҒ„зӣ®жЁҷгӮ’жҺІгҒ’гҒҰгӮӮгҖҒе®ҹиЎҢеҸҜиғҪгҒӘж–№зӯ–гҒҢжө®гҒӢгҒ°гҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°зөөгҒ«жҸҸгҒ„гҒҹйӨ…гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮйҡҺж®өгҒҜдёҖжӯ©дёҖжӯ©иёҸгҒҝгҒ—гӮҒгҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°гҒ“гҒ‘гҒҰгҒ—гҒҫгҒҶгҖӮгҒ•гӮүгҒ«еӨ§еҲҮгҒӘгҒ“гҒЁгҒҜгӮ„гӮӢж°—гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮдё–гҒ®гҒҹгӮҒгҖҒдәәгҒ®гҒҹгӮҒгҖҒеҫ“жҘӯе“ЎгҒ®гҒҹгӮҒгҖҒ家ж—ҸгҒ®гҒҹгӮҒгҖҒгӮ’жҖқгҒ„гҒӘгҒҢгӮүзӨҫдјҡгҒ«иІўзҢ®гҒҷгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶж°—жҢҒгҒЎгҒҢжҢҒгҒҰгӮӢгҒӢгҖӮгҒқгҒ—гҒҰгғӘгғјгғҖгӮ·гғғгғ—гӮ’зҷәжҸ®гҒ§гҒҚгӮӢгҒӢгҖӮгҒқгӮҢгҒҢеүҚжҸҗгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖй•·гҒ„й–“иҒһгҒ„гҒҰгҒ„гҒҹгғҹгғҘгғјгӮёгғғгӮҜгғҗгғјгғүгҒҢ7жңҲгҒ§жү“гҒЎеҲҮгӮҠгҒЁгҒӘгӮҠгҖҒгҒөгҒЁжҖқгҒ„гҒӨгҒ„гҒҰгӮ·гғҘгғјгғҷгғ«гғҲгҒ®дәӨйҹҝжӣІз¬¬9з•ӘгҖҢгӮ¶гғ»гӮ°гғ¬гғјгғҲгҖҚгӮ’иҒһгҒ„гҒҰгҒҝгӮҲгҒҶгҒЁжҖқгҒ„з«ӢгҒЎгҖҒLPгӮ’гҒ”гҒқгҒ”гҒқгҒЁжҺўгҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгӮү10жһҡиҰӢгҒӨгҒӢгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгҒқгӮҢгҒӢгӮүCDгҒҢ1жһҡпјҲNo 11пјүгҒӮгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒе…ЁйғЁгҒ§11жһҡгҒ®жј”еҘҸгӮ’иҒһгҒҸгҒ“гҒЁгҒ«гҒ—гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ

| No | жҢҮжҸ®иҖ… | жј”еҘҸжҘҪеӣЈ | гғ¬гғјгғҷгғ« |

|---|---|---|---|

| 1 | гӮ·гғЈгғ«гғ«гғ»гғҹгғҘгғігӮ·гғҘ | гғңгӮ№гғҲгғідәӨйҹҝжҘҪеӣЈ | пјІпјЈпјЎ |

| 2 | гӮҜгғ©гӮҰгӮ№гғ»гғҶгғігӮ·гғҘгғҶгғғгғҲ | гғҷгғ«гғӘгғігғ»гғ•гӮЈгғ«гғҸгғјгғўгғӢгғјз®ЎејҰжҘҪеӣЈ | пјҘпјӯпј© |

| 3 | гӮёгғ§гғјгӮёгғ»гӮ»гғ« | гӮҜгғӘгғјгғ–гғ©гғігғүз®ЎејҰжҘҪеӣЈ | пјҘпјӯпј© |

| 4 | гғҙгӮ©гғ«гғ•гӮ¬гғігӮҜгғ»гӮөгғҙгӮЎгғӘгғғгӮ·гғҘ | гӮҰгӮЈгғјгғідәӨйҹҝжҘҪеӣЈ | fontana |

| 5 | гғҳгғ«гғҷгғ«гғҲгғ»гғ•гӮ©гғігғ»гӮ«гғ©гғӨгғі | гғҷгғ«гғӘгғігғ»гғ•гӮЈгғ«гғҸгғјгғўгғӢгғјз®ЎејҰжҘҪеӣЈ | пјӨпј§ |

| 6 | гӮ«гғјгғ«гғ»гӮ·гғҘгғјгғӘгғ’гғҲ | гӮ·гғҘгғҲгӮҘгғғгғҲгӮ¬гғ«гғҲеӣҪз«Ӣж”ҫйҖҒдәӨйҹҝжҘҪеӣЈ | CHS |

| 7 | гӮ«гғјгғ«гғ»гғҷгғјгғ | гғҷгғ«гғӘгғігғ»гғ•гӮЈгғ«гғҸгғјгғўгғӢгғјз®ЎејҰжҘҪеӣЈ | пјӨпј§ |

| 8 | гғ«гғүгғ«гғ•гғ»гӮұгғігғҡ | гғҹгғҘгғігғҳгғігғ»гғ•гӮЈгғ«гғҸгғјгғўгғӢгғј | пјЈпјўпјі |

| 9 | гғ–гғ«гғјгғҺгғ»гғҜгғ«гӮҝгғј | гӮігғӯгғігғ“гӮўдәӨйҹҝжҘҪеӣЈ | пјЈпјўпјі |

| 10 | гӮ«гғјгғ«гғ»гғҷгғјгғ | гғүгғ¬гӮ№гғҮгғіеӣҪз«Ӣз®ЎејҰжҘҪеӣЈ | пјӨпј§ |

| 11 | гӮөгғјгғ»гӮігғӘгғігғ»гғҮгӮЈгғҙгӮЈгӮ№ | гғүгғ¬гӮ№гғҮгғіеӣҪз«Ӣз®ЎејҰжҘҪеӣЈ | пјІпјЈпјЎ |

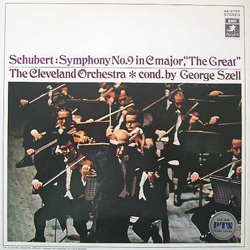

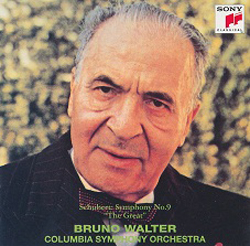

гҖҖгҒјгҒҸгҒҢгӮ·гғҘгғјгғҷгғ«гғҲгҒ®гӮ¶гғ»гӮ°гғ¬гғјгғҲгӮ’жңҖеҲқгҒ«иІ·гҒЈгҒҹгҒ®гҒҢгҖҒгӮёгғ§гғјгӮёгғ»гӮ»гғ«жҢҮжҸ®гҖҒгӮҜгғӘгғјгғ–гғ©гғігғүз®ЎејҰжҘҪеӣЈгҒ®LPгҒ§гҒ—гҒҹгҖӮгҒ“гҒ®е°Ҹж°—е‘ігҒ®иүҜгҒ„жј”еҘҸгҒҢгҒҷгҒЈгҒӢгӮҠж°—гҒ«е…ҘгӮҠгҒ“гҒ®жӣІгӮ’иҒҙгҒҸгҒЁгҒҚгҒ®еҹәжә–гҒЁгҒ—гҒҰй ӯгҒ«еҲ·гӮҠиҫјгҒҫгӮҢгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгҒқгҒ®ж¬ЎгҒ«иІ·гҒЈгҒҹгҒ®гҒҢгғҶгғігӮ·гғҘгғҶгғғгғҲгҒ®жј”еҘҸгҒ§гҖҒгҒ“гӮҢгҒҜгҒӢгҒӘгӮҠеҠҮзҡ„гҒӘжј”еҘҸгҒ§гҒ—гҒҹгҖӮгҒқгҒ—гҒҰгғҜгғ«гӮҝгғјгҒ®жј”еҘҸгҒ§гҒҷгҖӮзү№гҒ«1жҘҪз« гҖҒ2жҘҪз« гҒ®иЎЁзҸҫгҒҜгҒЁгҒҰгӮӮзҫҺгҒ—гҒ„гӮӮгҒ®гҒ§гҒ—гҒҹгҖӮ

гҖҖгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒд»ҘдёҠгҒ®3жһҡгҒҜе…ЁжҘҪз« йҖҡгҒ—гҒҰиҒһгҒҸгҒ“гҒЁгҒ«гҒ—гҒҰгҖҒж®ӢгӮҠгҒҜгҖҒгҒјгҒҸгҒ®еҘҪгҒҚгҒӘ第4жҘҪз« гҒ гҒ‘гӮ’иҒһгҒҸгҒ“гҒЁгҒ«гҒ—гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ

гҖҖиҒһгҒҚзөӮгӮҸгҒЈгҒҰгҒҝгӮӢгҒЁгҖҒгҒЎгӮҮгҒЈгҒЁгӮ„гӮҠгҒҷгҒҺгҒӢгҒӘгҒЁжҖқгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮе…ЁдҪ“гҒ®гӮӨгғЎгғјгӮёгҒҜжңүгӮӢгӮӮгҒ®гҒ®гҖҒзҙ°йғЁгҒ®ж„ҹиҰҡгҒҢгҒ”гҒЎгӮғгҒ”гҒЎгӮғгҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒ—гҒҫгҒ„гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгҒқгӮҢгҒ§гӮӮ第4жҘҪз« гҒ«йҷҗгҒЈгҒҰгҒ®гҒјгҒҸгҒ®еҘҪгҒҝгӮ’гҒҫгҒЁгӮҒгӮӢгҒЁгҖҒгӮ„гҒҜгӮҠгӮ»гғ«гҒ®жј”еҘҸгҒҢгҒҙгҒЈгҒҹгӮҠжқҘгҒҫгҒҷгҖӮдёҖиҰӢгӮӨгғігғҶгғігғқгҒ§йҖҡгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгӮҲгҒҶгҒ§гҖҒзҙ°гҒӢгҒҸжҸәгӮүгҒ—гҒҰеҝ«иӘҝгҒ«гӮ·гғҘгғјгғҷгғ«гғҲгҒ®жӯҢгӮ’гҒҶгҒҹгҒҶе°Ҹж°—е‘ігӮҲгҒ•гӮ’еӨ§еӨүеҘҪгҒҚгҒ§гҒҷгҖӮгҒ“гӮҢгӮҲгӮҠгӮӮгҒ•гӮүгҒ«жғ…зҶұзҡ„гҒ«жӯҢгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгғҹгғҘгғігӮ·гғҘгӮӮеҘҪгҒ„гҒ§гҒҷгҒӯгҖӮгғүгғ©гғһгғҒгғғгӮҜгҒ«зӣӣгӮҠдёҠгҒ’гӮӢгҒ®гҒҜгғҶгғігӮ·гғҘгғҶгғғгғҲгҒЁгӮ«гғ©гғӨгғігҒ§гҒҷгҖӮгғҷгғјгғ гҒҜе°‘гҒ—жӯҰйӘЁгҒ§гҒҷгҒӯгҖӮгӮігғӘгғігғ»гғҮгӮӨгғҙгӮЈгӮ№гҒҜдёӯеәёгҒ®зҫҺгҒӢгҖӮж„ҸеӨ–гҒЁгӮұгғігғҡгӮӮиүҜгҒ„гҒ§гҒҷгҒӯгҖӮгҒјгҒҸгҒ«гҒЁгҒЈгҒҰгҒҜгҒ“гҒ®з¬¬4жҘҪз« гҒҜе°Ҹж°—е‘іиүҜгҒҸжӯҢгҒЈгҒҰж¬ІгҒ—гҒ„гҒ§гҒҷгҒӯгҖӮ

гҖҖгҒЁгҒ„гҒҶгҒ®гҒҢгҒјгҒҸгҒ®еҘҪгҒҝгҒ§гҒ—гҒҹгҖӮгҒҫгҒ гғ•гғ«гғҲгғҙгӮ§гғігӮ°гғ©гғјгҒ®жј”еҘҸгӮ’иҒһгҒ„гҒҰгҒ„гҒҫгҒӣгӮ“гҒҢгҖӮ