|

гҖҖйўЁгҒҜеҶ·гҒҹгҒ„гҒҢгҖҒд№…гҒ—гҒ¶гӮҠгҒ«гӮ«гғ©гғғгҒЁжҷҙгӮҢгҒҹж—Ҙжӣңж—ҘгҒЁгҒӘгҒЈгҒҹгҖӮеҚҲеҫҢгҒ®е®ӨеҶ…гҒҜгҒҹгҒ„гҒёгӮ“жҡ–гҒӢгҒ„гҖӮе…ҲжңҲгҒҜгӮёгғЈгӮәгҒ®LPгӮ’жҖқгҒ„гҒ®гҒ»гҒӢгҒҹгҒҸгҒ•гӮ“е…ҘжүӢгҒ—гҒҹгҒҢгҖҒ12жңҲгҒ«е…ҘгҒЈгҒҹгӮүйҖЈзөЎгҒ—гҒҰгҒҸгӮҢгӮӢдәәгҒҢгҒ„гҒҰгҖҒгӮҜгғ©гӮ·гғғгӮҜгҒ®LPгӮ’200жһҡд»ҘдёҠе…ҘжүӢгҒ—гҒҹгҖӮеҖӢдәәгҒ®ж–№гҒҢжүӢж”ҫгҒ—гҒҹгӮӮгҒ®гҒ§гҖҒеҘҪгҒҝгӮ’еҸҚжҳ гҒ—гҒҰгҒӢгҖҒгғҗгғӯгғғгӮҜгҖҒгғҗгғғгғҸгҖҒгғўгғјгғ„гӮЎгғ«гғҲгҒ§еҚҠеҲҶгӮ’еҚ гӮҒгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгҒјгҒҸгҒ«гҒЁгҒЈгҒҰгҒҜеӨ§еӨүгҒҶгӮҢгҒ—гҒ„гҖӮгҒқгҒ®дёӯгӮҲгӮҠгғүгӮӨгғ„гғ»гғҸгғ«гғўгғӢгӮўгғ»гғ гғігғҮгӮЈгҒ®LPгӮ’еҸ–гӮҠеҮәгҒ—гҒҰгҖҒгҒ®гӮ“гҒігӮҠгҒЁиҒһгҒ„гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

гҖҖгғ»J.S.гғҗгғғгғҸ(1685-1750)пјҡгӮігғјгғ’гғјгғ»гӮ«гғігӮҝгғјгӮҝгҖҒиҫІж°‘гӮ«гғігӮҝгғјгӮҝ

гҖҖгғ»J.S.гғҗгғғгғҸ(1685-1750)пјҡгғһгғӢгғ•гӮЈгӮ«гғјгғҲ гғӢй•·иӘҝгҖҒгӮҜгғӘгӮ№гғһгӮ№гғ»гӮ«гғігӮҝгғјгӮҝ

гҖҖгғ»гӮёгғ§гғігғ»гғҖгӮҰгғ©гғігғү(1563-1626)пјҡж¶ҷгҒ®гғ‘гғҗгғјгғҢ д»–

гҖҖгғ»гӮӘгғ«гғ©гғігғүгғ»гғҮгӮЈгғ»гғ©гғғгӮҪ(1532-1594)пјҡжӯ»иҖ…гҒ®гҒҹгӮҒгҒ®гғҹгӮөжӣІ

гҖҖгғ»гӮ®гғЁгғјгғ гғ»гғҮгғҘгғ•гӮЎгӮӨ(1400й ғ-1474)пјҡгғҹгӮөгҖҢгӮ№гғ»гғ©гғ»гғ•гӮЎгӮ№гғ»гӮЁгғ»гғ‘гғјгғ«гҖҚд»–

гҖҖгғ»гӮ®гғ§гғјгғ гғ»гғүгғ»гғһгӮ·гғ§гғј(1300й ғ-1377)пјҡгғҺгғјгғҲгғ«гғ»гғҖгғ гғ»гғҹгӮөжӣІ д»–

гҖҖгғ»13дё–зҙҖгғ‘гғӘгғ»гғҺгғјгғҲгғ«гғ»гғҖгғ жҘҪжҙҫгҒ®йҹіжҘҪ

гҖҖгғ»гӮ«гғ«гғҹгғҠгғ»гғ–гғ©гғјгғҠ е·»пј‘пјҡйЈІгҒҝйЈҹгҒ„гҒ®жӯҢгҖҒдёҚе№ёгҒӘж„ӣгҒ®жӯҢ

гҖҖгғҗгғғгғҸгҒ®гӮігғјгғ’гғјгғ»гӮ«гғігӮҝгғјгӮҝгҒҜгҖҒдё–дҝ—гӮ«гғігӮҝгғјгӮҝгҒ«еҲҶйЎһгҒ•гӮҢгӮӢгӮӮгҒ®гҒ§гҖҒеҪ“жҷӮгҒ®гӮігғјгғ’гғјдәӢжғ…гӮ’зҹҘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒЁгҒЁгҒҰгӮӮйқўзҷҪгҒ„гҖӮгӮўгғЎгғјгғӘгғігӮ°гҒ®жҫ„гӮ“гҒ жӯҢеЈ°гҒ«йӯ…дәҶгҒ•гӮҢгӮӢгҖӮ

гҖҖгғҗгғғгғҸд»ҘеӨ–гҒ®йҹіжҘҪгҒҜгҖҒгҒјгҒҸгҒ«гҒЁгҒЈгҒҰгҒҜеҲқгӮҒгҒҰиҒһгҒҸгӮӮгҒ®гҒ°гҒӢгӮҠгҒ гҒҢгҖҒеҸӨе…ёжҙҫд»ҘйҷҚгҒ®йҹіжҘҪгҒЁжҜ”гҒ№гӮӢгҒЁгӮ·гғігғ—гғ«гҒ§гҖҒеЈ°жҘҪгҒҜгӮӯгғӘгӮ№гғҲж•ҷдјҡгҒЁзөҗгҒігҒӨгҒ„гҒҹгӮӮгҒ®гҒҢеӨҡгҒҸгҖҒеҺігҒӢгҒӘдёӯгҒ«гӮӮиҗҪгҒЎзқҖгҒ„гҒҰгҒ„гҒҰгҖҒе°‘гҒ—йҹігӮ’зөһгҒЈгҒҰгҖҒиӘӯжӣёгӮ’гҒ—гҒӘгҒҢгӮүиҒһгҒҸгҒ«гҒҜеҝ«йҒ©гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖдёӯеҸӨгҒ®LPгӮ’дёҖеәҰгҒ«жүӢгҒ«е…ҘгӮҢгҒҹгҒҢгҖҒгҒҫгҒЁгӮҒиІ·гҒ„гӮ’гҒ—гҒҹгҒ®гҒ§гҒҚгҒЈгҒЁгғҖгғ–гӮҠгӮӮгҒӮгӮӢгҒЁжҖқгҒҶгҒҢгҖҒж•ҙзҗҶгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮжңҖеҲқгҒ«гӮ„гӮӢгҒ“гҒЁгҒҜгҖҒгҒҝгҒҷгҒјгӮүгҒ—гҒҸиҰӢгҒҲгҒҰгҒ„гӮӢгғ“гғӢгғјгғ«гҒ®иўӢгӮ’ж–°гҒ—гҒ„гӮӮгҒ®гҒ«еҸ–гӮҠжҸӣгҒҲгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒқгҒҶгҒҷгӮӢгҒЁгҖҒеүҚгҒ®жҢҒгҒЎдё»гҒҢеӨ§еҲҮгҒ«гҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгҒЁиҰӢгҒҲгҒҰгҖҒгҒ»гҒЁгӮ“гҒ©гҒ®зӣӨгҒҢеӮ·гӮӮгҒӘгҒҸж–°е“ҒеҗҢж§ҳгҒ«гҒӘгӮӢгҖӮ1жһҡ1жһҡиҰӢгҒҰгҒ„гӮӢгҒЁгҒјгҒҸгҒ®зҹҘгӮүгҒӘгҒ„LPгҒҢж¬ЎгҖ…гҒЁеҮәгҒҰгҒҚгҒҰгҖҒдҪ•гҒӢзҷәиҰӢгҒ§гҒҚгӮӢгҒӢгҒЁжңҹеҫ…гҒҢй«ҳгҒҫгӮӢгҖӮ

гҖҖгҒқгӮ“гҒӘдёӯгҒ§жңҖеҲқгҒ«йЈӣгҒігҒӨгҒ„гҒҹгҒ®гҒҢгҖҒгғүгӮӨгғ„гғ»гӮўгғ«гғўгғӢгӮўгғ»гғ гғігғҮгӮЈгҒ®дҪңе“ҒгҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҒ®гҒҜгҖҒе…Ҳеӣһиҝ°гҒ№гҒҹгҒЁгҒҠгӮҠгҒ§гҒӮгӮӢгҒҢгҖҒж¬ЎгҒ«зӣ®гӮ’еј•гҒ„гҒҹгҒ®гҒҢгғҸгӮӨгғігғӘгғғгғ’гғ»гӮ·гғҘгғғгғ„гҒ®пј–жһҡгҒ®LPгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖвҳ…гғҗгғғгғҸгҒЁдёҰгҒ¶гғҗгғӯгғғгӮҜжҷӮд»ЈгҒ®гғүгӮӨгғ„гҒ®дҪңжӣІе®¶гҒЁгҒ„гҒҲгҒ°гғҳгғігғҮгғ«гҒ®еҗҚеүҚгҒҢжҢҷгҒҢгӮӢгҒҢгҖҒгҒ“гҒ®жҷӮд»ЈгҒ«и©ігҒ—гҒ„дәәгҒҜгӮ·гғҘгғғгғ„гҒ®еҗҚеүҚгӮ’жҢҷгҒ’гӮӢгҒЁгҒ„гҒҶгҖӮгғҗгғғгғҸгҒ®з”ҹиӘ•гҒ®пј‘пјҗпјҗе№ҙеүҚгҒ«з”ҹгҒҫгӮҢгҖҒгғҗгғғгғҸгҒ«еӨҡеӨ§гҒӘеҪұйҹҝгӮ’дёҺгҒҲгҒҹгҒ®гҒҢгӮ·гғҘгғғгғ„гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮпј–жһҡгҒ®LPгҒ«еҗ«гҒҫгӮҢгӮӢдҪңе“ҒгӮ’еҲ—жҢҷгҒҷгӮӢгҒЁгҖҒ

гҖҖгғ»гғҖгғҙгӮЈгғҮи©©з·ЁжӣІйӣҶ гғ»гғўгғҶгғғгғҲйӣҶ гғ»гғ гӮёгӮ«гғјгғӘгғғгӮ·гғҘгғ»гӮЁгӮҜгӮ»гғҙгӮЈгғјгӮЁгғі

гҖҖгғ»гӮҜгғ©гӮӨгғҚгғ»гӮ¬гӮӨгӮ№гғҲгғӘгғғгғ’гғ»гӮігғігғ„гӮ§гғ«гғҶ гғ»еҚҒеӯ—жһ¶дёҠгҒ®дёғгҒӨгҒ®гҒ“гҒЁгҒ°

гҖҖгғ»гғ«гӮ«еҸ—йӣЈжӣІ

гҖҖгҒҢжј”еҘҸгҒ•гӮҢгҒҰгҒҠгӮҠгҖҒеҪјгҒ®дё»иҰҒдҪңе“ҒгҒҢгҒҷгҒ№гҒҰеҸҺйҢІгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮпј¬пј°гӮӮгғҶгғ¬гғ•гғігӮұгғігӮ„гӮўгғ«гғ’гғјгғ•гҒЁгҒ„гҒЈгҒҹгғүгӮӨгғ„гҒ®гғ¬гғјгғҷгғ«гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖгӮӨгӮЁгӮ№гҒҢеҚҒеӯ—жһ¶дёҠгҒ§зЈ”гҒ«гҒ•гӮҢгҒҹгҒЁгҒҚгҒ«иҝ°гҒ№гҒҹгҒЁгҒ•гӮҢгӮӢпј—гҒӨгҒ®иЁҖи‘үгӮ’иЎЁзҸҫгҒ—гҒҹйҹіжҘҪгӮ„гҖҒгғ«гӮ«еҸ—йӣЈжӣІгӮ’иҒһгҒҸгҒЁгҖҒгҒҫгӮӢгҒ§гӮӮгҒҶдёҖгҒӨгҒ®з°ЎжҪ”гҒӘгғҗгғғгғҸгҒ®гғһгӮҝгӮӨеҸ—йӣЈжӣІгӮ’иҒһгҒ„гҒҰгҒ„гӮӢгӮҲгҒҶгҒӘйҢҜиҰҡгӮ’иҰҡгҒҲгӮӢгҖӮгҒӘгҒӢгҒӘгҒӢж„ҹеӢ•зҡ„гҒ§гҒӮгӮҠгҖҢгғүгӮӨгғ„йҹіжҘҪгҒ®зҲ¶гҖҚгҒЁе‘јгҒ°гӮҢгӮӢгҒ«гҒөгҒ•гӮҸгҒ—гҒ„еҶ…е®№гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖвҳ…гғӯгғігғүгғігғ»гғ¬гғјгғҷгғ«гҒ®гҖҒеӣҪеҶ…гҒ§гҒҜгӮӯгғігӮ°гғ»гғ¬гӮігғјгғүгӮҲгӮҠзҷәеЈІгҒ•гӮҢгҒҹгҖҢжұәе®ҡзӣӨпјҒдёӯдё–гғ»гғ«гғҚгғғгӮөгғігӮ№гҒ®йҹіжҘҪгҖҚе…Ёпј’пј—жһҡгҒ®пј¬пј°гӮҲгӮҠгҖҒ

гҖҖSL7006 14дё–зҙҖд»ҸгҖҒгӮўгғ«гӮ№гғ»гғҺгғҙгӮЎгҒ®йҹіжҘҪ

гҖҖSL7008 дёӯдё–гӮӨгӮ®гғӘгӮ№гҒ®йҹіжҘҪ

гҖҖSL7009 гғ«гғҚгӮөгғігӮ№гҒ®зҘқе…ёйҹіжҘҪ

гҖҖSL7019 гғ•гғ©гғігӮ№гғ»гғ«гғҚгӮөгғігӮ№гҒ®гӮ·гғЈгғігӮҪгғі

гҖҖSL7022 T.L.гғҙгӮЈгӮҜгғҲгғӘгӮўпјҡгғ¬гӮҜгӮЈгӮЁгғ

гҖҖSL7024 J.гғҖгӮҰгғ©гғігғүзҸ зҺүйӣҶ

гҖҖд»ҘдёҠгҒ®пј–жһҡгҒҢйҒёе®ҡгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮдёӯдё–гҒӢгӮүгғ«гғҚгғғгӮөгғігӮ№гҖҒгғҗгғӯгғғгӮҜгҒ®йҹіжҘҪгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒгҒ“гӮҢгӮӮгҒјгҒҸгҒ«гҒҜеҲқгӮҒгҒҰиҒһгҒҸзү©гҒ°гҒӢгӮҠгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

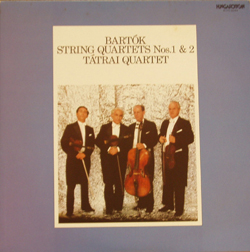

гҖҖвҳ…гғҗгғ«гғҲгғјгӮҜгҒ®пј–гҒӨгҒ®ејҰжҘҪеӣӣйҮҚеҘҸжӣІгҖҒжј”еҘҸгҒҜгғҸгғігӮ¬гғӘгғјгҒ®гӮҝгғјгғҲгғ©гӮӨејҰжҘҪеӣӣйҮҚеҘҸеӣЈгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒ“гҒ®жҘҪеӣЈгҒҜгғҗгғ«гғҲгғјгӮҜгҒЁеҗҢгҒҳгғҸгғігӮ¬гғӘгғјгҒ®еҮәиә«гҒ§гҖҒгғҸгғігӮ¬гғӘгғјејҰжҘҪеӣӣйҮҚеҘҸеӣЈгғ»гғҗгғ«гғҲгғјгӮҜејҰжҘҪеӣӣйҮҚеҘҸеӣЈгҒЁдёҰгӮ“гҒ§гҖҒгҒҠеӣҪгҒ®жҘҪеӣЈгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖгҒјгҒҸгҒҜејҰжҘҪеӣӣйҮҚеҘҸгҒЁгҒ„гҒҲгҒ°гҖҒд»ҠгҒҫгҒ§гғҸгӮӨгғүгғігҖҒгғўгғјгғ„гӮЎгғ«гғҲгҖҒгғҷгғјгғҲгғјгғҙгӮ§гғігҒҢдёӯеҝғгҒ§гҖҒзү№гҒ«еҫҢжңҹгғҷгғјгғҲгғјгғҙгӮ§гғігҒ®зҘҲгӮҠгҒ®йҹіжҘҪгӮ’гӮҲгҒҸиҒһгҒ„гҒҰгҒҚгҒҹгҖӮжӣІгҒ«гҒҜдҪңжӣІиҖ…гҒ®иЎЁзҸҫгҒ—гҒҹгҒ„ж„ҹеӢ•гҒҢиҫјгӮҒгӮүгӮҢгҒҰгҒҠгӮҠгҖҒгҒқгӮҢгӮ’жј”еҘҸиҖ…гӮӮжј”еҘҸгҒ§иЎЁзҸҫгҒ—гӮҲгҒҶгҒЁгҒ—гҒҰгҒҠгӮҠгҖҒиҒһгҒҸиҖ…гӮӮгҒқгӮҢгӮ’е…ұжңүгҒ—гҒҰж„ҹеӢ•гҒҷгӮӢгҒ®гҒ гҒЁжҖқгҒҶгҒҢгҖҒгҒ“гҒ®пј’пјҗдё–зҙҖгӮ’д»ЈиЎЁгҒҷгӮӢејҰжҘҪеӣӣйҮҚеҘҸгҒҜиЎЁзҸҫж–№жі•гҒҢгӮ¬гғ©гғғгҒЁеӨүгӮҸгҒЈгҒҰгҒҠгӮҠгҖҒж…ЈгӮҢгҒӘгҒ„гҒјгҒҸгҒ«гҒҜдҪ•еӣһгӮӮиҒһгҒҚзӣҙгҒ•гҒӘгҒ„гҒЁдҪ•гӮ’иҒһгҒҚеҸ–гӮӢгҒӢгҒӘгҒӢгҒӘгҒӢйӣЈгҒ—гҒ„гҖӮ

пј’пјҗпјҗжһҡгҒ®пј¬пј°гҒҜгҖҒгҒҫгҒ гҒҫгҒ гҒјгҒҸгҒ«ж–°гҒ—гҒ„дё–з•ҢгӮ’ж•ҷгҒҲгҒҰгҒҸгӮҢгӮӢгҖӮ