|

гҖҖгҒҡгҒЈгҒЁд»ҘеүҚгҒ®и©ұгҒ§гҒӮгӮӢгҒҢгҖҒзҘһжҲёгҒ«гҒӮгӮӢFMж”ҫйҖҒгҒ®гҖҢгӮёгғЈгӮәгғ»гғ¬гӮігғјгғүгғ»гӮҝгӮӨгғ гҖҚгҒЁгҒ„гҒҶз•Әзө„гҒ§гҖҒ2йҖұгҒ«гӮҸгҒҹгӮҠгӮҪгғӢгғјгғ»гӮҜгғӘгӮ№гҒ®зү№йӣҶгӮ’ж”ҫйҖҒгҒ—гҒҹгҖӮгҒ“гҒ®з•Әзө„гҒ®ж§ӢжҲҗгҒЁи§ЈиӘ¬гҒҜгҖҒеҗҚеҸӨеұӢеңЁдҪҸгҒ®д»Ҡй«ҳиӢұдёҖгҒ•гӮ“гҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҖӮгҒ“гҒ®ж”ҫйҖҒгҒ®еҶ…е®№гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰзҙ№д»ӢгҒҷгӮӢгҖӮпјҲзҙ№д»Ӣж–ҮгҒҜеҝ…гҒҡгҒ—гӮӮж”ҫйҖҒеҶ…е®№гҒЁеҗҢгҒҳгҒ§гҒҜгҒӘгҒ„пјүж§ӢжҲҗгҒҜ2йҖұгҒ«гӮҸгҒҹгҒЈгҒҰгҒ®2йғЁж§ӢжҲҗгҒЁгҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

гҖҢ第1йғЁгҒ®зҙ№д»ӢгҖҚ

гҖҖжңҖеҲқгҒ«гӮҪгғӢгғјгғ»гӮҜгғӘгӮ№гҒ®жј”еҘҸгҒ®зү№еҫҙгӮ’иЎЁгҒ—гҒҹд»ЈиЎЁзҡ„гҒӘ2жӣІгӮ’зҙ№д»ӢгҒҷгӮӢгҖӮ

гғ»I Get But It

гҖҖгҒ“гӮҢгҒҜгӮҜгғӘгӮ№гҒ®е°‘гҒ—д№ҫгҒ„гҒҹгғҲгғјгғігҒ§жј”еҘҸгҒ•гӮҢгӮӢгҖҒгҒ—гҒЈгҒЁгӮҠгҒЁгҒ—гҒҹгғҗгғ©гғјгғүгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гғ»Rockin' In Rhythm (Rockin' In Rhythm , Prestige 1968)

гҖҖгҒ“гӮҢгҒҜгӮҜгғӘгӮ№гҒ®й«ҳйҖҹгғҲгғјгғігҒ§гҒ¬гҒ‘гҒ®иүҜгҒ„гғ•гғ¬гғјгӮәгҒҢзҙ жҷҙгӮүгҒ—гҒ„гҖӮгӮҜгғӘгӮ№гҒ®гҒ“гҒ®жӣІгҒҜ45еӣһи»ўгҒ®гӮ·гғігӮ°гғ«гҒ§гӮӮзҷәеЈІгҒ•гӮҢгҒҹгҖӮгӮҜгғӘгӮ№гҒ®зӢ¬еЈҮе ҙгҒ®жј”еҘҸгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖгӮҪгғӢгғјгғ»гӮҜгғӘгӮ№гҒҜгғҒгғЈгғјгғӘгғјгғ»гғ‘гғјгӮ«гғјгҒ®жј”еҘҸгҒ«гҒӮгҒ“гҒҢгӮҢгҒҰгғ—гғӯгҒ®йҒ“гҒ«е…ҘгӮҠгҖҒJATPгҒ§гҒ®гғ‘гғјгӮ«гғјгҒЁгҒ®гӮёгғЈгғ гӮ»гғғгӮ·гғ§гғігҒӘгҒ©гҒ§йҚӣгҒҲгӮүгӮҢгҒҰгғҸгғјгғүгғҗгғғгғ‘гғјгҒЁгҒӘгҒЈгҒҹгҖӮ

гҖҖ

гҖҖ

гғ»Irresistible You (Inglewood Jam 6-16-'52)

гҖҖгғҒгғЈгғјгғӘгғјгғ»гғ‘гғјгӮ«гғјгҒҢ'52е№ҙгҒ«иҘҝжө·еІёгҒ®гӮӨгғігӮ°гғ«гӮҰгғғгғүгҒ«гӮ„гҒЈгҒҰгҒҚгҒҹгҒЁгҒҚгҒ«гҖҒгӮҪгғӢгғјгғ»гӮҜгғӘгӮ№гҖҒгғҒгӮ§гғғгғҲгғ»гғҷгӮӨгӮ«гғјгҖҒгӮўгғ«гғ»гғҳгӮӨгӮ°гҒӘгҒ©гҒЁиЎҢгҒЈгҒҹгӮёгғЈгғ гӮ»гғғгӮ·гғ§гғігҖӮгӮҜгғӘгӮ№гҒҜгӮўгӮӨгғүгғ«гҒЁгҒ®е…ұжј”гҒ§гҒҹгҒ„гҒёгӮ“зҶұжј”гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

гғ»West Coast Blues (Jazz U.S.A. , Imperial '56)

гҖҖзӣҙжғ…зҡ„гҒӘгӮҜгғӘгӮ№гҒ®гӮўгғ«гғҲгҒҢеҶҙгҒҲгӮӢгҖҒгӮҜгғӘгӮ№гҒ®гӮӘгғӘгӮёгғҠгғ«гғ–гғ«гғјгӮ№гҒ§гҒҷгҖӮ

гғ»Memories Of You (Go Man , Imperial '56)

гҖҖгӮҜгғӘгӮ№гҒ®еҲқгҒ®еӮ‘дҪңGo ManгҒЁгҒ„гҒҶгӮўгғ«гғҗгғ гӮҲгӮҠгҒ®1жӣІгҒ§гҒҷгҖӮгғҷгғӢгғјгғ»гӮ°гғғгғүгғһгғіеҗҚжј”гӮӮгҒӮгӮӢгҒҢгҖҒжғ…з·’гӮҲгӮҠгӮӮж„ҹжғ…гҒ§дәәгҒ®еҝғгӮ’жҸәгҒ•гҒ¶гӮӢгӮҜгғӘгӮ№гҒ®еҗҚжј”гҒ§гҒҷгҖӮ

гғ»Softly, As In A Morning Sunrise(Sonny Criss At The Crossroads , Peacock '59)

гҖҖгғҜгғігғӣгғјгғід»ҘеӨ–гҒ§гҒ®гӮҜгғӘгӮ№гҒ®жј”еҘҸгҒҜзҸҚгҒ—гҒ„гҒҢгҖҒгғҲгғӯгғігғңгғјгғігҒЁе…ұжј”гҒ—гҒҹ1жһҡгҖӮгӮҰгӮӨгғігғҲгғігғ»гӮұгғӘгғјгҒҢгӮёгғ§гғјгғ»гӮ№гӮігғғгғҲгҒЁгҒ„гҒҶеҗҚгҒ§еҸӮеҠ гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

гғ»Will Be Together Again (Sonny Criss In Paris , Polydor '62)

гҖҖгӮҪгғӢгғјгғ»гӮҜгғӘгӮ№гҒҜгҒ“гӮҢгҒҫгҒ§еҪјеҗҚзҫ©гҒ®гӮўгғ«гғҗгғ гӮ’еҮәгҒ—гҒҰгҒҚгҒҹгҒҢгҖҒзұіеӣҪгҒ§гҒҜгҒӮгҒҫгӮҠи©•дҫЎгҒ•гӮҢгҒҡгҖҒеӮ·гҒӨгҒ„гҒҹеҪјгҒҜ欧е·һгҒ«з§»дҪҸгҒ—гҒҹгҖӮгҒқгӮ“гҒӘеҪјгҒҢ'62е№ҙгҒ«гғ‘гғӘгҒ§йҢІйҹігҒ—гҒҹгӮўгғ«гғҗгғ гӮҲгӮҠгҒ®жӣІгҖӮгӮҜгғӘгӮ№гҒҜгҒ“гҒ®гҒ“гӮҚгҒҢдёҖз•Әе……е®ҹгҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгҒЁиЁҖгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

гғ»Black Coffee (This Is Criss , Prestige '66)

гҖҖ'65е№ҙзұіеӣҪгҒ«её°еӣҪгҒ—гҒҹгӮҜгғӘгӮ№гҒҜгғ—гғ¬гӮ№гғҶгӮӨгӮёгҒ®гғүгғігғ»гӮ·гғҘгғӘгғғгғҶгғігҒЁеҘ‘зҙ„гҒ—гҖҒзұіеӣҪгҒ§гҒ®жҙ»еӢ•гӮ’еҶҚй–ӢгҒ—гҒҹгҖӮгҒқгҒ®иЁҳеҝөгҒҷгҒ№гҒҚ第1дҪңгҖҒThis Is CrissгӮҲгӮҠгғ–гғ©гғғгӮҜгғ»гӮігғјгғ’гғјгҒ§гҒҷгҖӮгғҡгӮ®гғјгғ»гғӘгғјгҒ®еҗҚе”ұгӮӮгҒӮгӮӢгҒҢгҖҒгӮҜгғӘгӮ№гҒ®гӮҪгӮҰгғ«гғ•гғ«гҒ§гӮ·гғЈгғјгғ—гҒӘгғҲгғјгғігҖҒгҒ—гҒЈгҒЁгӮҠгҒЁгҒ—гҒҹгғҗгғ©гғјгғүгғ—гғ¬гӮӨгӮ’гҒҠиҒһгҒҚгҒҸгҒ гҒ•гҒ„гҖӮ

гғ»Sunny (Up, Up And Away , Prestige '67)

гҖҖгғ—гғ¬гӮ№гғҶгӮӨгӮёгғ»гғ¬гӮігғјгғүгҒ«гҒҜгҖҒгӮёгғјгғігғ»гӮўгғўгғігӮәгҖҒгӮўгғјгғҚгғғгғҲгғ»гӮігғ–гҖҒгӮёгғҹгғјгғ»гғ•гӮ©гғ¬гӮ№гғҲгҖҒгғҗгғҮгӮЈгғ»гғҶгӮӨгғҲгҖҒгӮҰгӮЈгғӘгғјгғ»гӮёгғЈгӮҜгӮҪгғігҖҒгӮЁгғҮгӮЈгғ»гғӯгғғгӮҜгӮёгғ§гӮҰгғ»гғҮгӮӨгғҙгӮЈгӮ№гҖҒгӮӯгғігӮ°гғ»гӮ«гғјгғҶгӮЈгӮ№гҖҒгғ–гғғгӮ«гғјгғ»гӮўгғјгғ“гғігҒЁгҒ„гҒЈгҒҹйӘЁеӨӘгҒ®гғҶгғҠгғјгғһгғігӮ„гҖҒгӮёгғЈгғғгӮҜгғ»гғһгӮҜгғҖгғ•гҖҒгғӘгғҒгғЈгғјгғүгғ»гӮ°гғ«гғјгғ–гғ»гғӣгғ«гғ гӮәгҖҒгӮ·гғЈгғјгғӘгғјгғ»гӮ№гӮігғғгғҲгҒЁгҒ„гҒҹгӮӘгғ«гӮ¬гғіеҘҸиҖ…гҒҢжүҖеұһгҒ—гҒҰгҒҠгӮҠгҖҒй»’дәәгҒ®гӮўгғјгӮ·гғјгҒ§гӮҪгӮҰгғ«гғ•гғ«гҒӘжј”еҘҸгӮ’еЈІгӮҠзү©гҒ«гҒ—гҒҰгҒҠгӮҠгҖҒгӮҪгғӢгғјгғ»гӮҜгғӘгӮ№гҒ®еҸ—гҒ‘зҡҝгҒ«гҒҜгҒҶгҒЈгҒҰгҒӨгҒ‘гҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҖӮ第1йғЁгҒ®жңҖеҫҢгҒҜгҖҒеҪјгҒ®еӨ§гғ’гғғгғҲгӮўгғ«гғҗгғ Up, Up And AwayгӮҲгӮҠгӮөгғӢгғјгҒ§гҒҷгҖӮ

гҖҢ第2йғЁгҒ®зҙ№д»ӢгҖҚ

гҖҖгӮҪгғӢгғјгғ»гӮҜгғӘгӮ№гҒҜгғ—гғ¬гӮ№гғҶгӮӨгӮёгҒ«7жһҡгҒ®гӮўгғ«гғҗгғ гӮ’ж®ӢгҒҷгҒҢгҖҒд»ҠеӨңгҒҜгҒқгҒ®жңҖеҲқгҒ®гӮўгғ«гғҗгғ гҒӢгӮүгӮ№гӮҝгғјгғҲгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ

гғ»Sun Rise Sun Set (This Is Criss , Prestige '66)

гҖҖйҷҪж°—гҒ§иәҚеӢ•ж„ҹгҒӮгҒөгӮҢгҒҹгғ•гғ¬гғјгӮәгҖҒе“Җж„ҒгӮ’еёҜгҒігҒҹгӮҜгғӘгӮ№гҒ®жј”еҘҸгҒ®зҫҺгҒ—гҒ•гҒҢгҖҒгҒ“гҒ®жҷӮжңҹгҒ«гҒҜеҶҙгҒҲгӮҸгҒҹгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгҒқгҒ®дёӯгӮҲгӮҠзҫҺгҒ—гҒ„гғҗгғ©гғјгғүгҒ®1жӣІгҒ§гҒҷгҖӮ

гғ»Up, Up And Away (Up, Up And Away , Prestige '67)

гҖҖгғқгғғгғ—гӮ°гғ«гғјгғ—гҖҒгғ•гӮЈгғ•гӮ№гғ»гғҮгӮЈгғЎгғігӮ·гғ§гғігҒ®гғ’гғғгғҲжӣІгӮ’еҸ–гӮҠдёҠгҒ’гҒҹгҒ“гҒ®гӮўгғ«гғҗгғ гҒҜгҖҒеҪ“жҷӮгҒ®гӮёгғЈгӮәе–«иҢ¶гҒ®дәәж°—зӣӨгҒ®1жһҡгҒ§гҒҷгҖӮгҒқгҒ®д»ЈиЎЁжӣІгӮ’гҒҠеұҠгҒ‘гҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ

гғ»Smile (Portrait Of Sonny Criss , Prestige '67)

гғ»Somewhere My Love (The Beat Goes On! , Prestige '68)

гҖҖз¶ҡгҒ„гҒҰжҳ з”»йҹіжҘҪгӮҲгӮҠгҒ®2жӣІгҒ§гҒҷгҖӮгғҒгғЈгғјгғ«гӮәгғ»гғҒгғЈгғғгғ—гғӘгғігҒ®гӮӮгҒ®жӮІгҒ—гҒ„еҗҚжӣІгӮ№гғһгӮӨгғ«гҒЁгҖҒгғүгӮҜгғҲгғ«гӮёгғҗгӮҙгӮҲгӮҠгғ©гғ©гҒ®гғҶгғјгғһгҒ§гҒҷгҖӮгғ©гғ©гҒ®гғҶгғјгғһгҒ§гҒҜгҖҒгӮөгғігғҗгҒ®гғӘгӮәгғ гҒ«д№—гҒӣгҒҰгғ‘гғјгӮ«гғјгӮ№гӮҝгӮӨгғ«гҒ§еҝ«йҖҹгҒ«жј”еҘҸгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

гғ»Sonny's Dream (Sonny's Dream , Prestige '68)

гҖҖгҒ“гҒ®гӮўгғ«гғҗгғ гҒҜ1968е№ҙгҒ«зҷәиЎЁгҒ—гҒҹгӮҜгғӘгӮ№гҒ®ж„Ҹж¬ІдҪңгҒ§гҒҷгҖӮгӮўгғ«гғҗгғ гҒ®гӮөгғ–гӮҝгӮӨгғҲгғ«гҒ«Birth Of New CoolгҒЁгҒӮгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҖҒгғһгӮӨгғ«гӮ№гҒ®гӮўгғ«гғҗгғ гӮ’ж„ҸиӯҳгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгӮҲгҒҶгҒ§гҒҷгҖӮеҶ…е®№гҒҜеүҚе№ҙгҒ®з§ӢгҒ«гғӘгғҸгғјгӮөгғ«гғҗгғігғүгҒ§гӮҜгғ©гғ–гғҲгғӯгғ”гӮ«гғјгғҠгҒ«еҮәжј”гҒ—гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгҒқгҒ®жҲҗжһңгӮ’иЁҳйҢІгҒ«ж®ӢгҒҷгҒҹгӮҒгҒ«еҲ¶дҪңгҒ—гҒҹгӮўгғ«гғҗгғ гҒ§гҒҷгҖӮгҒ“гҒ“гҒ§гҒҜгӮҜгғӘгӮ№гҒҜгӮӘгғјгӮұгӮ№гғҲгғ©гҒ®гӮўгғігӮөгғігғ–гғ«гҒ«иІ гҒ‘гҒӘгҒ„гӮҲгҒҶгҒ«гӮҪгғ—гғ©гғҺгӮөгғғгӮҜгӮ№гҒ§жј”еҘҸгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒ—гҒӢгҒ—гӮҜгғӘгӮ№гҒ®гҒ“гҒ®ж„Ҹж¬Ізҡ„гҒӘгӮўгғ«гғҗгғ гҒҜи©•дҫЎгҒ•гӮҢгҒҡгҒ«гҖҒгҒ“гӮҢд»ҘйҷҚгҒҜе…ғгҒ®гғҜгғігғӣгғјгғігӮ№гӮҝгӮӨгғ«гҒ«жҲ»гҒЈгҒҰгҒ—гҒҫгҒ„гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ

гғ»All Night Long (Crisscraft , Muse '75)

гғ»The Dreamer (Out Of Nowhere , Muse '75)

гҖҖгӮҜгғӘгӮ№гҒҜдәәж°—гҒ®дёҠжҳҮгҒ«гҒӨгӮҢгҒҰгҖҒгғ’гғғгғҲдҪңгӮ’дҪңгӮҠз¶ҡгҒ‘гҒӯгҒ°гҒЁгҒ„гҒҶгғ—гғ¬гғғгӮ·гғЈгғјгҒ§еҶҚгҒізІҫзҘһгӮ’з—…гҒҝгҖҒ'69е№ҙгҒ«гғ—гғ¬гӮ№гғҶгӮӨгӮёгӮ’еҺ»гҒЈгҒҰгҒ—гҒҫгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ'75е№ҙгҒ«MuseгҒ§жҙ»еӢ•гӮ’еҶҚй–ӢгҒҷгӮӢгҒҫгҒ§гҖҒгғ©гӮӨгғ–йҢІйҹігӮ’йҷӨгҒҸгҒЁгӮўгғ«гғҗгғ гӮ’дҪңгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒӣгӮ“гҖӮMuseгҒ§гҒ®з¬¬1дҪңCrisscraftгҒӢгӮүгҒҜгӮўгғҚгӮөгғ»гғ•гғ©гғігӮҜгғӘгғігҒ®зҶұе”ұгҒ§гӮӮзҹҘгӮүгӮҢгӮӢгғ»All Night LongгӮ’гҖҒгҒҫгҒҹ第2дҪңгҒӢгӮүгҒҜDreamerгҖҒгҒ“гҒ“гҒ§гҒҜгӮҜгғӘгӮ№гҒ®жј”еҘҸгҒ®з·Ҹжұәз®—гҒЁгӮӮгҒ„гҒҲгӮӢжңҖдёҠгҒ®гғ—гғ¬гӮӨгӮ’иҒһгҒҸгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮ

гғ»Saturday Morning (Saturday Morning , Xanadu '75)

гҖҖгӮҜгғӘгӮ№гҒҜжҷӮгҒЁе…ұгҒ«и©•и«–家гӮ„дёҖиҲ¬гҒ«ж”ҜжҢҒгӮ’еў—гӮ„гҒ—гҒҰгҒ„гҒЈгҒҹгҒҫгӮҢгҒӘжј”еҘҸ家гҒ§гҒ—гҒҹгҖӮгҒқгҒ®дәәж°—гҒ®з§ҳеҜҶгҒҜгҖҒжң¬дәәгҒ®еҠӘеҠӣгӮ„е®ҹеҠӣгҒҜгӮӮгҒЎгӮҚгӮ“гҒ®гҒ“гҒЁгҖҒе№ёйҒӢгҒ«гӮӮжҒөгҒҫгӮҢгҖҒгғ’гғғгғҲжӣІгӮ„жҳ з”»йҹіжҘҪгҖҒгғҹгғҘгғјгӮёгӮ«гғ«гҒӘгҒ©гӮ’еҸ–гӮҠдёҠгҒ’гҒҰгҖҒгҒқгӮҢгӮ’гӮҜгғӘгӮ№зҜҖгҒ§жј”еҘҸгҒ—гҒҹгҒ“гҒЁгҒӘгҒ©гҒҢжҢҷгҒ’гӮүгӮҢгӮӢгҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҖӮгҒҫгҒҹж—Ҙжң¬гҒ§гҒ®дәәж°—гҒ®з§ҳеҜҶгҒҜгҖҒжј”жӯҢгҒ«гӮӮйҖҡгҒҳгӮӢдәәжғ…е‘ігҒӮгҒөгӮҢгӮӢжј”еҘҸгӮ„иЈҪдҪңиҖ…гҖҒдјҙеҘҸиҖ…гҒ«гӮӮжҒөгҒҫгӮҢгҒҹгҒ“гҒЁгҒҢжҢҷгҒ’гӮүгӮҢгӮӢгҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҖӮXanaduгҒ§гҒ®гӮўгғ«гғҗгғ гӮҲгӮҠгӮҝгӮӨгғҲгғ«жӣІгӮ’иҒһгҒ„гҒҰгҒҸгҒ гҒ•гҒ„гҖӮйӯӮгҒ®еҸ«гҒігҒ®гӮҲгҒҶгҒӘгғ•гӮЈгғјгғӘгғігӮ°гҒ®Saturday MorningгҒ§гҒҷгҖӮ

гғ»Midnight Mellow (The Joy Of Sax , Impulse '77)

гҖҖгӮҜгғӘгӮ№гҒҜ1877е№ҙ11жңҲ19ж—ҘгҒ«зӘҒ然гғ”гӮ№гғҲгғ«гҒ§иҮӘж®әгҒ—гҒҰгҖҒ50жӯігҒ®з”ҹж¶ҜгӮ’й–үгҒҳгҒҰгҒ—гҒҫгҒ„гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ9ж—ҘеҫҢгҒ«гҒҜж—Ҙжң¬гғ„гӮўгғјгӮ’жҺ§гҒҲгҒҰгҒ„гҒҫгҒ—гҒҹгҒҢгҖҒжқҘж—ҘгҒҜе®ҹзҸҫгҒ—гҒҫгҒӣгӮ“гҒ§гҒ—гҒҹгҖӮдәЎгҒҸгҒӘгӮӢзӣҙеүҚгҒ®гӮ№гғҲгғӘгғігӮ°гӮ’гғҗгғғгӮҜгҒ«ж–°гҒ—гҒ„гӮ№гӮҝгӮӨгғ«гҒ§жҢ‘жҲҰгҒ—гҒҹгҖҒгҒ©гҒ“гҒӢзү©жӮІгҒ—гҒҸеҝғгҒ«гҒ—гҒҝгӮӢMidnight MellowгҒ§гҒҷгҖӮ

гҖҖд»ҘдёҠгҒҢгҖҒгҒјгҒҸгҒҢд»Ҡй«ҳиӢұдёҖгҒ•гӮ“гҒ®и§ЈиӘ¬гӮ’иҒһгҒ„гҒҰгҖҒеҸ—гҒ‘жӯўгӮҒгҒҹгӮҪгғӢгғјгғ»гӮҜгғӘгӮ№гҒ®зҙ№д»ӢгҒ§гҒҷгҖӮгҒ“гҒҶгҒ—гҒҰж•ҙзҗҶгҒ—гҒҰгҒҝгӮӢгҒЁгҖҒд»Ҡй«ҳиӢұдёҖгҒ•гӮ“гҒ®и§ЈиӘ¬гҒҜгҖҒе№ҙд»Јй ҶгҒ«гӮҜгғӘгӮ№гҒ®з”ҹж¶ҜгӮ’ж•ҙзҗҶгҒ—гҒҰгҖҒе®ҹгҒ«зҡ„зўәгҒ«гҒ“гҒ®1жӣІгӮ’еҸ–гӮҠдёҠгҒ’гҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒҢгӮҲгҒҸгӮҸгҒӢгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮзҙ жҷҙгӮүгҒ—гҒ„и§ЈиӘ¬гҒ§гҒҷгҖӮ

гҖҖиӣҮи¶ігҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҒҢгҖҒгҒ“гӮҢд»ҘеӨ–гҒ«гҒӮгҒҲгҒҰгҒјгҒҸгҒ®еҘҪгҒҚгҒӘгҖҒгҒ“гҒ®1жӣІгӮ’иҝҪеҠ гҒ•гҒӣгҒҰгӮӮгӮүгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

гғ»Cry Mw A River (I'll Catch The Sun! , Prestige '69)

гҖҖд»Ҡй«ҳиӢұдёҖгҒ•гӮ“гӮӮиЁҖгӮҸгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҖҒгғ—гғ¬гӮ№гғҶгӮӨгӮёжҷӮд»ЈгҒ®жңҖиүҜгҒ®гӮҜгғӘгӮ№гҒ®гғҗгғ©гғјгғүгғ—гғ¬гӮӨгҒҢиҒһгҒ‘гӮӢ1жӣІгҒ§гҒҷгҖӮ

гғ»Tin Tin Deo (Sonny Criss With Georges Arvanitas Trio Live In Italy , Fresh Sound '74)

гҖҖгӮҜгғӘгӮ№гҒ®жҷ©е№ҙгҒ®гғ©гӮӨгғ–йҢІйҹігҒ®1жһҡгҒ§гҒҷгҖӮгӮ№гӮҝгӮёгӮӘгҒЁгҒҜйҒ•гҒЈгҒҹгҖҒгғ©гӮӨгғ–гҒӘгӮүгҒ§гҒҜгҒ®гӮ№гғӘгғӘгғігӮ°гҒӘжј”еҘҸгҒҢиҒҙгҒ‘гҒҫгҒҷгҖӮ

гҖҖгӮ°гғғгғүгғ»гғҷгӮӨгғҲгҒ®гғһгӮ№гӮҝгғјгҒҢгғ©гӮёгӮӘеҮәжј”гҒЁиЁҖгҒЈгҒҰгӮӮгҖҒжңҖиҝ‘гҒ®и©ұгҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҖӮпј•пҪһпј–е№ҙгҒҸгӮүгҒ„еүҚгҒ«ең°е…ғгҒ®FM ж”ҫйҖҒгҒ®гҖҢгӮёгғЈгғҹгғігғ»гӮ№гӮҝгӮӨгғ«гғ»гғ©гӮҰгғігӮёгҖҚгҒЁгҒ„гҒҶз•Әзө„гҒ«еҮәжј”гҒ—гҒҹжҷӮгҒ®гҒ“гҒЁгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒӮгӮӢзЁӢеәҰгғӘгӮ№гғҠгғјгӮ’ж„ҸиӯҳгҒ—гҒӘгҒҢгӮүгҖҒгҒқгӮҢгҒ§гӮӮгҒ•гҒҷгҒҢгӮёгғЈгӮәе–«иҢ¶гҒ®гғһгӮ№гӮҝгғјгҒЁгҒ„гҒҶгҖҒзҺ„дәәеҸ—гҒ‘гӮ’гҒҷгӮӢгӮўгғ«гғҗгғ гӮ’жҢҒгҒЈгҒҰеҮәжј”гҒ—гҒҹгҖӮгҒ“гҒ®жҷӮгҒ«гҒҜDJгҒ®йҲҙжңЁгҒ•гӮ“гҒЁгҖҒгӮёгғЈгӮәе–«иҢ¶гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒ®и–Җи“„гҒЁгҒӢгҖҒгғһгӮ№гӮҝгғјгҒ®еӨ§еҘҪгҒҚгҒӘгӮЁгғӘгғғгӮҜгғ»гғүгғ«гғ•гӮЈгғјгҒ«й–ўгҒҷгӮӢеҸҺйӣҶгҒ®и©ұгҒЁгҒӢгҖҒгҒ„гӮҚгҒ„гӮҚгӮёгғЈгӮәгҒ«й–ўгҒҷгӮӢиҲҲе‘ігҒ®гҒӮгӮӢи©ұгҒ§з•Әзө„гҒҢзӣӣгӮҠдёҠгҒҢгӮҠгҖҒж°—гҒҢд»ҳгҒҸгҒЁ1жҷӮй–“з•Әзө„гҒ«гӮӮгҒӢгҒӢгӮҸгӮүгҒҡгҖҒ5жӣІгҒ—гҒӢзҙ№д»ӢгҒ•гӮҢгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҖӮ

гҖҖгҒқгӮҢгҒ§гӮӮгҖҒгҒ“гҒ“гҒ§ж”ҫйҖҒгҒ•гӮҢгҒҹжӣІгҒЁгӮўгғ«гғҗгғ гҒҜгҒ©гӮҢгӮӮзҙ жҷҙгӮүгҒ—гҒ„гӮӮгҒ®гҒӘгҒ®гҒ§гҖҒеҶҚеәҰеғ•гҒҢзҙ№д»ӢгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ

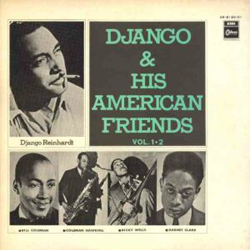

гҖҖгғ»Stardust (Django and his American Friends , Odeon 1937)

гҖҖ1930е№ҙд»ЈгҒ®дёӯгҒ”гӮҚгҒ«гғЁгғјгғӯгғғгғ‘гҒ«жёЎгҒЈгҒҹгӮігғјгғ«гғһгғігғӣгғјгӮӯгғігӮ№гҖҒгғ“гғ«гғ»гӮігғјгғ«гғһгғігҒӘгҒ©гҒ®гӮўгғЎгғӘгӮ«гҒ®гӮёгғЈгӮәгғЎгғігҒҢгғ‘гғӘгҒ§гӮёгғЈгғігӮҙгғ»гғ©гӮӨгғігғҸгғ«гғҲгҒЁе…ұжј”гҒ—гҒҹжҷӮгҒ®жј”еҘҸгӮ’йӣҶгӮҒгҒҰгӮўгғ«гғҗгғ гҒ«гҒ—гҒҹгӮӮгҒ®гҖӮгӮ№гӮҝгғјгғҖгӮ№гғҲгҒ§гҒҜгҖҒејұеҶ 25жӯігҒ®гӮёгғЈгғігӮҙгҒҢ30жӯігҒ®гғӣгғјгӮӯгғігӮ№гҒЁе…ұгҒ«гҒҜгҒӨгӮүгҒӨгҒЁгҒ—гҒҹзҙ жҷҙгӮүгҒ—гҒ„жј”еҘҸгӮ’гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгҒ“гҒҶгҒ„гҒҶжј”еҘҸгӮ’иҒһгҒҸгҒЁгҖҒгҒӮгҒҒгҖҒгӮёгғЈгӮәгҒ пјҒгҒЁгҒ„гҒҶйӣ°еӣІж°—гҒ§гҖҒз•Әзө„гҒ®гӮӘгғјгғ—гғӢгғігӮ°гҒ«гғ”гғғгӮҝгғӘгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

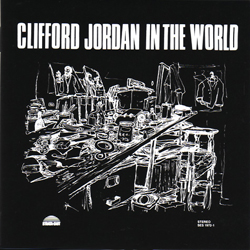

гҖҖгғ»Vienna (Clifford Jordan In The World , Strata East 1969)

гҖҖеҮәгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгғһгӮ№гӮҝгғјгҒ®еҘҪгҒҚгҒӘгғҲгғ©гғігҒәгғғгӮҝгғјгҖҒгғүгғігғ»гғҒгӮ§гғӘгғјгҖӮгҒ“гҒ®гӮўгғ«гғҗгғ гҒ§гҒҜViennaгҖҒгҒ“гҒ®1жӣІгҒ§жұәгҒҫгӮҠгҒ§гҒҷгҒӯгҖӮгӮҜгғӘгғ•гӮ©гғјгғүгғ»гӮёгғ§гғјгғҖгғігҒ®жғ…зҶұзҡ„гҒӘгғҶгғҠгғјгҒ«з¶ҡгҒ„гҒҰгҖҒгғүгғігғ»гғҒгӮ§гғӘгғјгҒ®е“Җж„Ғзҡ„гҒӘгғҲгғ©гғігғҡгғғгғҲгҖҒгҒ„гҒ„гҒ§гҒҷгҒӯгҖҒгҒЁгҒҰгӮӮзһ‘жғізҡ„гҒӘжӣІгҒ§гҒҷгҖӮе ҙйҒ•гҒ„гҒ®гӮҲгҒҶгҒӘгӮҰгӮӨгғігғҲгғігғ»гӮұгғӘгғјгҖҒгҒ—гҒӢгҒ—еҪјгҒ®гғ–гғ«гғјгӮёгғјгҒӘгғ”гӮўгғҺгӮӮжӣІжғігҒЁеҗҲгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҒӯгҖӮ

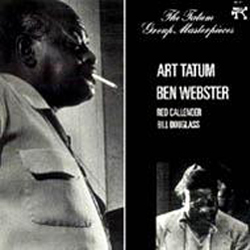

гҖҖгғ»My One And Only Love (Art Tatum - Ben Webster , Pablo 1956)

гҖҖеҒ¶з„¶еҗҢгҒ„е№ҙгҒЁгҒ„гҒҶдәҢдәәгҒ®е·ЁдәәгҒҢе…ұжј”гҒ—гҒҹеӨўгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘ1жһҡгҒ§гҒҷгҒӯгҖӮгҒ“гҒ®дёӯгҒ®My One And Only LoveгҖҒгғ•гғ©гғігӮҜгғ»гӮ·гғҠгғҲгғ©гҒ®еҗҚжј”гҒЁгҒӢгҖҒгӮігғ«гғҲгғ¬гғјгғігҒЁгӮёгғ§гғӢгғјгғ»гғҸгғјгғҲгғһгғігҒ®еҗҚжј”гҒҢжңүеҗҚгҒ§гҒҷгҒҢгҖҒгҒ“гҒ®жј”еҘҸгӮӮгҒқгӮҢгҒ«еӢқгӮӢгҒЁгӮӮеҠЈгӮүгҒӘгҒ„еҗҚжј”гҒ§гҒҷгҒӯгҖӮ

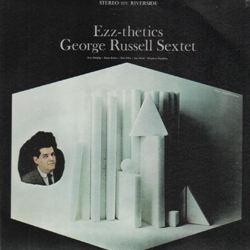

гҖҖгғ»Round Midnight (Ezz-Thetics , George Russell Sextet , Riverside 1961)

гҖҖгғһгӮ№гӮҝгғјгҒ®еӨ§еҘҪгҒҚгҒӘгӮЁгғӘгғғгӮҜгғ»гғүгғ«гғ•гӮЈгғјгҒӢгӮүгҒ®1жӣІгҒ§гҒҷгҒҢгҖҒгҒ“гҒ®гӮўгғ«гғҗгғ гӮ’еҸ–гӮҠдёҠгҒ’гӮӢгҒЁгҒҜгҖҒгҒ•гҒҷгҒҢгӮёгғЈгӮәе–«иҢ¶гҒ®гғһгӮ№гӮҝгғјгҒ§гҒҷгҒӯгҖӮгӮўгғҙгӮЎгғігӮ®гғЈгғ«гғүйўЁгҒӘеүҚеҘҸгҒ«з¶ҡгҒ„гҒҰгғүгғ«гғ•гӮЈгғјгҒ®гӮўгғ«гғҲгҒҢRound MidnightгҒ®гғЎгғӯгғҮгӮЈгғјгӮ’еҗ№гҒҚе§ӢгӮҒгҒҫгҒҷгҒҢгҖҒгҒӘгӮ“гҒЁзһ‘жғізҡ„гҒ§гӮ№гғӘгғӘгғігӮ°гҒӘжј”еҘҸгҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҖӮгҒ“гӮ“гҒӘжј”еҘҸгҒҜгғүгғ«гғ•гӮЈгғјгҒ§гҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°гҖҒгҒ‘гҒ—гҒҰеҮәжқҘгҒӘгҒ„гҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ

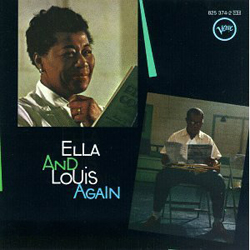

гҖҖгғ»Willow Weep For Me (Ella And Louis Again , Verve 1957)

гҖҖгғ«гӮӨгғ»гӮўгғјгғ гӮ№гғҲгғӯгғігӮ°гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒҜгҖҒдҪ•гӮӮиЁҖгҒҶеҝ…иҰҒгҒӘгҒӘгҒ„гҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҖӮеҪјгҒҢжӯҢгҒ„гҖҒжј”еҘҸгҒҷгӮҢгҒ°гҒқгӮҢгҒҢгҒҷгҒӘгӮҸгҒЎгӮёгғЈгӮәгҒ§гҒҷгҖӮ

гҖҖд»ҘдёҠгҖҒгғһгӮ№гӮҝгғјгҒҢзҙ№д»ӢгҒ—гҒҹгӮўгғ«гғҗгғ гҒЁжӣІгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҖҒгҒјгҒҸгҒҢгҒӢгҒӘгӮҠеӢқжүӢгҒӘи§ЈиӘ¬гӮ’гҒӨгҒ‘гҒҰзҙ№д»ӢгҒ—гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгҒ“гҒ®и§ЈиӘ¬гҒҜгҒ•гҒҰгҒҠгҒ„гҒҰгҖҒгҒ©гӮҢгӮӮгҒ“гӮҢгӮӮжң¬еҪ“гҒ«зҙ жҷҙгӮүгҒ—гҒ„гӮўгғ«гғҗгғ гҒ°гҒӢгӮҠгҒ§гҒҷгҖӮж”ҫйҖҒгҒ•гӮҢгҒҹгӮўгғ«гғҗгғ гҒҜгғһгӮ№гӮҝгғјгҒ®з§ҳи”өгҒ®гӮӘгғӘгӮёгғҠгғ«зӣӨгҒ°гҒӢгӮҠгҒ§гҖҒе№ҙд»ЈгҒ®еҸӨгҒ„йҢІйҹігҒ§гӮӮжң¬еҪ“гҒ«иүҜгҒ„йҹігҒҢгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ

гҖҖгҒ©гӮ“гҒӘеҲҶйҮҺгҒ§гӮӮгҖҒе…ҲдәәгҒ®зҹҘжҒөгӮ’еҸ—гҒ‘з¶ҷгҒ„гҒ§д»Ҡж—ҘгҒҢгҒӮгӮӢгҖӮгҒјгҒҸгӮӮзҸҫеңЁгҖҒз”ҹзү©гҒ«й–ўгҒҷгӮӢзҹҘиӯҳгӮ’зҙ°гҖ…гҒЁеӢүеј·гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒҢгҖҒжңҖе…Ҳз«ҜгҒ®зҸҫзҠ¶гҒҢгҒ©гҒҶгҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒӢгӮӮиҲҲе‘ігҒӮгӮӢгҒҢгҖҒжӯҙеҸІзҡ„гҒ«гҒ©гҒҶгҒ„гҒҶеӨүйҒ·гӮ’гҒҹгҒ©гҒЈгҒҰгҒҚгҒҹгҒӢгӮӮеӨ§еӨүиҲҲе‘ігҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖпј‘пјҺз”ҹзү©гҒ®еҲҶйЎһ

гҖҖзү©дәӢгӮ„дәӢиұЎгӮ’гҒ©гҒҶеҲҶйЎһгҒҷгӮӢгҒӢгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒҜгҖҒгҒқгҒ®жҷӮгҒ®зҹҘиӯҳгҒ®ж°ҙжә–гӮ’иЎЁгҒҷеӨ§еӨүйҮҚиҰҒгҒӘгҒ“гҒЁгҒ§гҒӮгӮӢгҒҢгҖҒз”ҹзү©гҒ§гҒҜгӮўгғӘгӮ№гғҲгғҶгғ¬гӮ№гҒҢгҖҒгҒҫгҒҡеӢ•зү©гӮ’жңүиЎҖеӢ•зү©гҒЁз„ЎиЎҖеӢ•зү©гҒ«еӨ§гҒҚгҒҸеҲҶйЎһгҒ—гҒ—гҒҹгҒ®гҒҢе§ӢгҒҫгӮҠгҒ®гӮҲгҒҶгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮжЁ©еЁҒгҒӮгӮӢгӮўгғӘгӮ№гғҲгғҶгғ¬гӮ№гҒ®гҒ“гҒ®иҖғгҒҲгҒҜгҖҒдёӯдё–гҒҫгҒ§з¶ҡгҒҚд»ҘйҷҚгҒҜж¬ЎгҒ«зӨәгҒҷиЎЁгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘеӨүйҒ·гӮ’гҒҹгҒ©гҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

| гғӘгғігғҚ пјҲ1735е№ҙпјү гҖҖ2з•ҢиӘ¬ |

гғҳгғғгӮұгғ« гҖҖпјҲ1894е№ҙпјү гҖҖ3з•ҢиӘ¬ |

гғӣгӮӨгӮҝгғғгӮ«гғј гҖҖпјҲ1969е№ҙпјү гҖҖ5з•ҢиӘ¬ |

гӮҰгғјгӮә гҖҖпјҲ1977е№ҙпјү гҖҖ6з•ҢиӘ¬ |

гӮҰгғјгӮә гҖҖпјҲ1990е№ҙпјү гҖҖ3гғүгғЎгӮӨгғіиӘ¬ |

|---|---|---|---|---|

| еҺҹз”ҹз”ҹзү©з•Ң | гғўгғҚгғ©з•Ң | зңҹжӯЈзҙ°иҸҢз•Ң | зңҹжӯЈзҙ°иҸҢ | |

| еҸӨзҙ°иҸҢз•Ң | еҸӨзҙ°иҸҢ | |||

| еҺҹз”ҹз”ҹзү©з•Ң | еҺҹз”ҹз”ҹзү©з•Ң | зңҹж ёз”ҹзү© | ||

| жӨҚзү©з•Ң | жӨҚзү©з•Ң | иҸҢз•Ң | иҸҢз•Ң | |

| жӨҚзү©з•Ң | жӨҚзү©з•Ң | |||

| еӢ•зү©з•Ң | еӢ•зү©з•Ң | еӢ•зү©з•Ң | еӢ•зү©з•Ң |

пј’пјҺең°зҗғдёҠгҒ®з”ҹзү©зЁ®гҒ®ж•°

гҖҖең°зҗғдёҠгҒ«гҒҜзҸҫеңЁзҷәиҰӢгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҒ гҒ‘гҒ§гҖҒ120дёҮзЁ®д»ҘдёҠгҒ®з”ҹзү©гҒҢеӯҳеңЁгҒҷгӮӢгҖӮгҒ§гҒҜжңӘзҷәиҰӢгӮӮеҗ«гӮҒгҒҰгҒ©гӮҢгҒ гҒ‘гҒ®з·Ҹж•°гҒҢгҒ„гӮӢгҒ®гҒӢгҖӮжӯЈзўәгҒӘдәҲжё¬гҒҜеӣ°йӣЈгҒ§еҲҶгҒӢгҒЈгҒҰгҒ„гҒӘгҒ„гҒҢгҖҒжңҖиҝ‘гғҸгғҜгӮӨеӨ§еӯҰгҒЁгӮ«гғҠгғҖгҒ®гғҖгғ«гғҸгӮҰгӮёгғјеӨ§еӯҰгҒ®е…ұеҗҢгғҒгғјгғ гҒ«гӮҲгҒЈгҒҰгҒқгҒ®з ”究зөҗжһңгҒҢзҷәиЎЁгҒ•гӮҢгҒҹгҖӮ

гҖҖгҒқгӮҢгҒ«гӮҲгӮҢгҒ°гҖҒең°зҗғдёҠгҒ®е…Ёзңҹж ёз”ҹзү©ж•°гҒҜгҖҒйҷёдёҠгҒ§зҙ„650дёҮзЁ®гҖҒжө·дёӯгҒ§зҙ„220дёҮзЁ®гҒЁдәҲжё¬гҒ•гӮҢгҒҹгҖӮз”ҹзү©гҒҜзҸҫеңЁзҷәиҰӢгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒҜ120дёҮзЁ®гҒ§гҒӮгӮҠгҖҒйҷёдёҠгҒ§86%гҖҒжө·дёӯгҒ®91%гҒ®з”ҹзү©зЁ®гҒҢжңӘзҷәиҰӢгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖз”ҹзү©гӮ’иӘҝжҹ»гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢжңҖгӮӮеӨ§гҒҚгҒӘзө„з№”гҒ§гҒӮгӮӢеӣҪйҡӣиҮӘ然дҝқиӯ·йҖЈеҗҲпјҲIUCN)гҒ§гӮӮе…Ёз”ҹзү©гҒ®1%гҒ—гҒӢгӮ«гғҗгғјгҒ§гҒҚгҒҰгҒ„гҒӘгҒ„гҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

| еӢ•зү© | гҖҖпј—пј—пј—гҖҖгҖҖдёҮзЁ® |

| жӨҚзү© | гҖҖпј’пјҷпјҺпјҳдёҮзЁ® |

| иҸҢйЎһ | гҖҖпј–пј‘пјҺпј‘дёҮзЁ® |

| еҺҹз”ҹз”ҹзү© | гҖҖпј“пјҺпј–дёҮзЁ® |

| гӮҜгғӯгғҹгӮ№гӮҝ | гҖҖпј’пјҺпјҳдёҮзЁ® |

| еҗҲиЁҲ | гҖҖпјҳпј—пјҗгҖҖгҖҖдёҮзЁ® |

пј“пјҺгҒӘгҒң1%гҒ®иӘҚиӯҳгҒ§з”ҹзү©еӯҰгҒҢжҲҗгӮҠз«ӢгҒӨгҒӢ

гҖҖең°зҗғдёҠгҒ®з”ҹзү©гҒ«1%гҒ—гҒӢиӘҚиӯҳгҒ§гҒҚгҒҰгҒ„гҒӘгҒ„гҒ®гҒ«з”ҹзү©еӯҰгҒҢжҲҗгӮҠз«ӢгҒӨгҒӢгҖӮгҒқгӮҢгҒҜгҖҒзҸҫз”ҹз”ҹзү©гҒҜеҚҳзі»зөұгҒ§йҖІеҢ–гҒ—гҒҰеӨҡж§ҳеҢ–гҒ—гҒҹгҒЁиҖғгҒҲгӮүгӮҢгӮӢгҒӢгӮүгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

пј‘пјүзҙ°иғһгҒ®еҹәжң¬ж§ӢйҖ гҒҢеҗҢгҒҳгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

пј’пјүеҢ–еӯҰеҸҚеҝңгҒҢе…ұйҖҡгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

пј“пјүйҒәдјқжғ…е ұгҒ®жөҒгӮҢгҒҢе…ұйҖҡгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮпјҲ4ж–Үеӯ—гҒ®йҒәдјқеӯҗжҡ—еҸ·гҒ®зө„гҒҝеҗҲгӮҸгҒӣгҖҒ20ж–Үеӯ—гҒ®иӣӢзҷҪиіӘжғ…е ұпјү

пј”пјүгӮўгғҹгғҺй…ёгҒ®з«ӢдҪ“з•°жҖ§гҒҢеҗҢгҒҳгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

пј•пјүеҲ©з”ЁгҒҷгӮӢгӮЁгғҚгғ«гӮ®гғјжәҗгҒҢATPгҒ§е…ұйҖҡгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

гҒӘгҒ©гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖдёҒеәҰгҖҒе®Үе®ҷгҒ®иө·жәҗгҒҢгғ“гғғгӮ°гғҗгғігҒ§е§ӢгҒҫгӮҠгҖҒзҸҫеңЁгҒ®еӨҡж§ҳгҒӘе®Үе®ҷж§ӢйҖ гҒҢгҒӮгӮӢгӮҲгҒҶгҒӘгӮӨгғЎгғјгӮёгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ