|

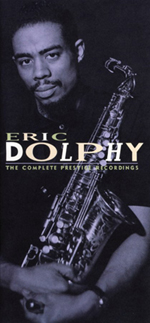

гҖҖгӮЁгғӘгғғгӮҜгғ»гғүгғ«гғ•гӮЈгғјгҒҢгғ—гғ¬гӮ№гғҶгӮӨгӮёгҒ«йҢІйҹігҒ—гҒҹ18жһҡгҒ®гӮўгғ«гғҗгғ гӮ’9жһҡгҒ®CDгҒ«з·ЁйӣҶгҒ—гҒҹгҖҒERIC DOLPHY THE COMPLETE PRESTIGE RECORDINGSгҒЁгҒ„гҒҶгӮ»гғғгғҲгҒҢзҷәеЈІгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮеҪ“然гҒ“гҒ“гҒ«гҒҜжңүеҗҚгҒӘгҖҒ1961е№ҙ7жңҲ16ж—ҘгҒ«гғ–гғғгӮ«гғјгғ»гғӘгғҲгғ«гҒЁе…ұжј”гҒ—гҒҹгӮёгғЈгӮәгғ»гӮ«гғ•гӮ§гҖҒFive SpotгҒ§гҒ®гғ©гӮӨгғ–гҒҢйҢІйҹігҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

гҖҖгӮЁгғӘгғғгӮҜгғ»гғүгғ«гғ•гӮЈгғјгҒҢгғ—гғ¬гӮ№гғҶгӮӨгӮёгҒ«йҢІйҹігҒ—гҒҹ18жһҡгҒ®гӮўгғ«гғҗгғ гӮ’9жһҡгҒ®CDгҒ«з·ЁйӣҶгҒ—гҒҹгҖҒERIC DOLPHY THE COMPLETE PRESTIGE RECORDINGSгҒЁгҒ„гҒҶгӮ»гғғгғҲгҒҢзҷәеЈІгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮеҪ“然гҒ“гҒ“гҒ«гҒҜжңүеҗҚгҒӘгҖҒ1961е№ҙ7жңҲ16ж—ҘгҒ«гғ–гғғгӮ«гғјгғ»гғӘгғҲгғ«гҒЁе…ұжј”гҒ—гҒҹгӮёгғЈгӮәгғ»гӮ«гғ•гӮ§гҖҒFive SpotгҒ§гҒ®гғ©гӮӨгғ–гҒҢйҢІйҹігҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

гҖҖгҒјгҒҸгҒҜгӮёгғЈгғ гӮ»гғғгӮ·гғ§гғігҒЁгҒӢгғ©гӮӨгғ–гҒ®жј”еҘҸгҒҢеҘҪгҒҚгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒқгҒ“гҒ«гҒҜдёҖжңҹдёҖдјҡгҒ®жј”еҘҸгҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢгӮ№гғӘгғ«гҒЁгҒӢгҖҒзҶұзӢӮзҡ„гҒӘиҒҙиЎҶгҒ«з…ҪгӮүгӮҢгҒҰгҒ®зҷҪзҶұгҒ—гҒҹгғ—гғ¬гӮӨгҒЁгҒӢгҖҒгҒ„гҒӨгӮӮгҒЁйҒ•гҒҶжј”еҘҸиҖ…гҒ®еҝғгҒ®й«ҳжҸҡгӮ’ж„ҹгҒҳгӮӢжј”еҘҸгҒ«гҒ§гҒӮгҒҶгҒЁгҖҒжңҖй«ҳгҒ«гҒҶгӮҢгҒ—гҒ„гҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒ“гҒ®Five SpotгҒ§гҒ®гғ©гӮӨгғ–гӮӮгҖҒгҒқгҒҶгҒ„гҒҶжңҖй«ҳгҒ®гғ©гӮӨгғ–жј”еҘҸгҒ®дёҖгҒӨгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖгӮЁгғӘгғғгӮҜгғ»гғүгғ«гғ•гӮЈгҒ®еүҚиЎӣзҡ„гҒ§гҒҜгҒӮгӮӢгҒҢгҖҒгғ‘гғјгӮ«гғјгҒ®гӮ№гӮҝгӮӨгғ«гӮӮиёҸиҘІгҒ—гҒҹзҙ жҷҙгӮүгҒ—гҒ„гғ—гғ¬гӮӨгҒЁгҖҒгғ–гғғгӮ«гғјгғ»гғӘгғҲгғ«гҒ®жңҖй«ҳгҒ®гғ—гғ¬гӮӨгҒҢгҒ“гҒ“гҒ«гҒҜгҒҠгҒ•гӮҒгӮүгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгҒ“гҒ®жј”еҘҸгӮ’гғ‘гӮҪгӮігғігҒ«еҸ–гӮҠиҫјгӮ“гҒ§гҖҒе®ҹйҡӣгҒ®гғ©гӮӨгғ–гҒ§жј”еҘҸгҒ•гӮҢгҒҹй Ҷз•ӘгҒ«иҒһгҒ‘гҒ°гҖҒгғ©гӮӨгғ–ж„ҹиҰҡгӮ’е‘ігӮҸгҒҶгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгӮӢгҖӮеҪ“ж—ҘгҒ®гғЎгғігғҗгғјгҒҜгҖҒBooker Little (tp) Eric Dolphy (as, bcl, fl) Mal Waldron (p) Richard Davis (b) Ed Blackwell (d)гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮжј”еҘҸй ҶгӮ’гғүгғ«гғ•гӮЈгғјгҒ®гғҮгӮЈгӮ№гӮігӮ°гғ©гғ•гӮЈгҒ§иӘҝгҒ№гӮӢгҒЁгҖҒд»ҘдёӢгҒ®гӮҲгҒҶгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

| жј”еҘҸй Ҷ | жӣІеҗҚ | еҸҺйҢІгӮўгғ«гғҗгғ | CDNo | |

|---|---|---|---|---|

| 1. | 3147 | Status Seeking | Here and There | пј— |

| 2. | 3148 | God Bless The Child | Here and There | пјҳ |

| 3. | 3149 | Aggression | Eric Dolphy at the Five Spot Vol.2 | пј– |

| 4. | 3150 | Like Someone In Love | Eric Dolphy at the Five Spot Vol.2 | пј– |

| 5. | 3151 | Fire Waltz | Eric Dolphy at the Five Spot Vol.1 | пј— |

| 6. | 3152 | Bee Vamp | Eric Dolphy at the Five Spot Vol.1 | пј— |

| 7. | 3152 | Bee Vamp(alt. take) | Dash One | пјҳ |

| 8. | 3153 | The Prophet | Eric Dolphy at the Five Spot Vol.1 | пј— |

| 9. | 3154 | Number Eight (Potsa Lotsa) | Eric Dolphy and Booker Little Memorial Album | пјҳ |

| 10. | 3155 | Booker's Waltz | Eric Dolphy and Booker Little Memorial Album | пј— |

гҖҖе…ЁйғЁгӮ’иҒһгҒҚйҖҡгҒ—гҒҰгҒ„гҒӘгҒ„гҒ®гҒ§гҖҒз¶ҡгҒҚгҒҜеҫҢж—ҘгҒЁгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ

гҖҖ4жңҲгҒ«гҒӘгҒЈгҒҰд»ҘйҷҚгҖҒжҖҘгҒ«гҒӮгӮҢгҒ“гӮҢгҒЁгҒӮгӮҸгҒҹгҒ гҒ—гҒҸгҒӘгӮҠгҖҒгҒ—гҒ°гӮүгҒҸгӮӘгғјгғҮгӮЈгӮӘгҒЁгӮӮйҒ гҒ–гҒӢгҒЈгҒҰгҒ„гҒҹгҒҢгҖҒжҳҺж—ҘгҖҒSUNVALLEY AUDIOгӮ’йҖҡгҒҳгҒҰзҹҘгӮҠеҗҲгҒЈгҒҹMжөҰгҒ•гӮ“гҒҢгҒҠиҰӢгҒҲгҒ«гҒӘгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶгҒ®гҒ§гҖҒеүҚгҖ…гҒӢгӮүгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгҒ®й…ҚзҪ®жҸӣгҒҲгӮ’гҒ—гҒҹгҒ„гҒЁжҖқгҒЈгҒҰгҒ„гҒӘгҒҢгӮүгҒӘгҒӢгҒӘгҒӢжұәж–ӯгҒ§гҒҚгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҒ®гӮ’жҖқгҒ„еҲҮгҒЈгҒҰе§ӢгӮҒгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮжңҖеӨ§гҒ®зӣ®зҡ„гҒҜгғ‘гӮҪгӮігғігҒ®зҪ®гҒ„гҒҰгҒӮгӮӢйғЁеұӢгҒ«гӮўгғ«гғҶгғғгӮҜгҒ®A7гӮ’移еӢ•гҒ—гҖҒJBLгғҖгғ–гғ«гӮҰгғјгғ•гӮЎгғјгҒ®зҪ®гҒ„гҒҰгҒӮгӮӢйғЁеұӢгҒ«гӮўгғ«гғҶгғғгӮҜгҒ®6041гӮ’й…ҚзҪ®жҸӣгҒҲгҒ—гҒҹгҒ„гҒЁгҒ„гҒҶдәӢгҒ§гҒҷгҖӮ

гҖҖгҒ“гӮҢгӮ’жңқгҒӢгӮүдёҖдәәгҒ§е§ӢгӮҒгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгӮ’еӢ•гҒӢгҒҷгҒЁгҒ„гҒҶдәӢгҒҜгҖҒй§ҶеӢ•гҒҷгӮӢгғ‘гғҜгғјгӮўгғігғ—гӮӮиҰӢзӣҙгҒ•гҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°гҒӘгӮүгҒҡгҖҒзөҗеұҖгҒӢгҒӘгӮҠгҒ®йғЁеҲҶгҒ®иЈ…зҪ®гҒ®зөҗз·ҡгӮӮиҰӢзӣҙгҒҷгҒ“гҒЁгҒ«гҒӘгӮҠгҖҒдёҖйҖЈгҒ®дҪңжҘӯгҒҢзөӮгӮҸгҒЈгҒҹгҒ®гҒҜеӨңгӮӮгҒӢгҒӘгӮҠйҒ…гҒҸгҒӘгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮJBLгҒЁA7гҒҜдҪ•гҒЁгҒӢйҹігҒ гҒ—гҒ®зўәиӘҚгҒҢгҒ§гҒҚгҒҫгҒ—гҒҹгҒҢгҖҒ6041гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒҜйҹігӮ’еҮәгҒҷгҒ“гҒЁгӮӮгҒ§гҒҚгҒҡгҒ«жҳҺж—ҘгӮ’иҝҺгҒҲгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гҒӘгӮҠгҖҒгҒ©гӮ“гҒӘйҹігҒ§йіҙгӮӢгҒ®гӮ„гӮүзўәиӘҚгӮӮгҒ§гҒҚгҒҰгҒ„гҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ

гҖҖгҒјгҒҸгҒҢгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгӮ’й…ҚзҪ®жҸӣгҒҲгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’гҒ©гҒҶгҒ—гҒҰгӮӮгҒ—гҒҹгҒ„гҒЁжҖқгҒЈгҒҹгҒ“гҒЁгҒҜгҖҒжҷӮй–“зҡ„гҒ«дёҖз•Әй•·гҒҸгҒ„гӮӢгғ‘гӮҪгӮігғігҒ®зҪ®гҒ„гҒҰгҒӮгӮӢйғЁеұӢгҒ«A7гӮ’зҪ®гҒ„гҒҰгҖҒA7гҒ®йҹігҒ§йҹіжҘҪгӮ’иҒһгҒҚгҒҹгҒ„гҒЁжҖқгҒЈгҒҹгҒӢгӮүгҒ§гҒҷгҖӮдёҖдәәгҒ§гӮёгғЈгӮәгӮ’иҒһгҒ„гҒҰгҒ„гӮӢгҒЁгҒҚгҒҜгҖҒжҜ”ијғзҡ„е°ҸйҹійҮҸгҒ§иҒһгҒ„гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҒҢгҖҒгҒқгӮҢгҒ§гӮӮA7гҒҜеҚҒеҲҶгҒӘгӮ№гӮұгғјгғ«ж„ҹгӮ’ж„ҹгҒҳгҒ•гҒӣгӮӢйҹігҒ§йіҙгҒЈгҒҰгҒҸгӮҢгӮӢгҒӢгӮүгҒ§гҒҷгҖӮгҒқгӮҢгҒЁLPгҒ§гӮҜгғ©гӮ·гғғгӮҜгӮ’иҒҙгҒҸгҒЁгҒҚгҒҜгҖҒдҪҝз”ЁгҒҷгӮӢгӮ«гғјгғҲгғӘгғғгӮёгӮ’гҖҒдҫӢгҒҲгҒ°гӮ°гғ¬гғјгӮ№гҒ®F-9гҒӘгҒ©гҒ«е·ҘеӨ«гҒҷгӮҢгҒ°гҖҒејҰгҒ®гҒ—гҒЈгҒЁгӮҠгҒЁгҒ—гҒҹйҹіиүІгӮӮиЎЁзҸҫгҒ—гҒҰгҒҸгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮиҰҒгҒҷгӮӢгҒ«A7гӮ’иә«иҝ‘гҒӘгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгҒЁгҒ—гҒҰжүӢе…ғгҒ«зҪ®гҒ„гҒҰгҒҠгҒҚгҒҹгҒӢгҒЈгҒҹгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮд»ҘеүҚгҒқгҒҶгҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгҒ®гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒA7гӮ’еәғгҒ„йғЁеұӢгҒ«зҪ®гҒ„гҒҰзӣ®гҒ„гҒЈгҒұгҒ„йіҙгӮүгҒ—гҒҰгҒҝгҒҹгҒ„гҒЁжҖқгҒ„еӨүжӣҙгҒ—гҒҹгҒ®гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒжҲ»гҒҷгҒ“гҒЁгҒ«гҒ—гҒҹгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮ

гҖҖгғ–гғ«гғјгғҺгғјгғҲгҒ®гӮӘгғӘгӮёгғҠгғ«зӣӨгҒӘгҒ©гҒ®йҹігҒ®иүҜгҒ„йҹіжәҗгӮ’гҖҒзӣ®гҒ„гҒЈгҒұгҒ„гғҙгӮ©гғӘгғҘгғјгғ гӮ’дёҠгҒ’гҒҰиҒһгҒҸгӮёгғЈгӮәгҒ®еҝ«ж„ҹгӮ’е‘ігӮҸгҒҶгҒ«гҒҜгҖҒJBLгҒ®гғҖгғ–гғ«гӮҰгғјгғ•гӮЎгғјгӮ№гғ”гғјгӮ«гҒҜгҒҫгҒ•гҒ«жү“гҒЈгҒҰгҒӨгҒ‘гҒ§гҒҷгҖӮгҒқгӮҢгҒ§гӮӮд»ҠгҒҫгҒ§гҒҜгӮҜгғ©гӮ·гғғгӮҜгӮӮиҒһгҒҸгҒ“гҒЁгӮ’ж„ҸиӯҳгҒ—гҒҰгҖҒйҹігҒ®гғҗгғ©гғігӮ№гӮ’еҸ–гҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒ—гҒҹгҒҢгҖҒиҖғгҒҲж–№гӮ’еӨүгҒҲгҒҰгҖҒгӮёгғЈгӮәгҒҢжңҖгӮӮеҝғең°гӮҲгҒҸиҒһгҒ“гҒҲгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҖҒдёӯйҹіеҹҹгҒ®йҹігӮ’д»ҠгҒҫгҒ§гӮҲгӮҠгӮӮ3dbзЁӢжҢҒгҒЎдёҠгҒ’гҒҰејөгӮҠеҮәгҒ—гӮ’еј·гҒҸгҒ—гҒҰгҒҝгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгҒқгҒ®зөҗжһңгҒјгҒҸгҒ®еҘҪгҒҝгҒ®гҒЁгҒҰгӮӮе…ғж°—гҒ®иүҜгҒ„йҹігҒ§гӮёгғЈгӮәгҒҢйіҙгҒЈгҒҰгҒҸгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮгӮҜгғ©гӮ·гғғгӮҜгҒ®йҹіжҘҪгӮ’иҒһгҒҸгҒЁгҒҚгҒҜгҖҒжҲҗгӮҠиЎҢгҒҚгҒ«д»»гҒӣгҒҰиҒһгҒҸгҒ“гҒЁгҒ«гҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ

гҖҖгҒқгҒ®д»ЈгӮҠгҒ«ж–°гҒҹгҒ«жҢҒгҒЎиҫјгӮ“гҒ 6041гӮ’гӮҜгғ©гӮ·гғғгӮҜгҒҢеҝғең°гӮҲгҒҸиҒһгҒ‘гӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҖҒгғҒгғҘгғјгғӢгғігӮ°гҒ—гҒҹгҒ„гҒЁжҖқгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гӮҢгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒҜгҖҒгҒ“гҒ®гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгҒ®зү№жҖ§гӮ’жңҖгӮӮиүҜгҒҸгҒ”еӯҳгҒҳгҒ®SUNVALLEY AUDIOгҒ®еӨ§ж©ӢгҒ•гӮ“гҒ®еҠ©иЁҖгӮ’еҫ—гҒҹгҒ„гҒЁжҖқгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮжҳҺж—ҘгҒҠиҰӢгҒҲгҒ«гҒӘгӮӢMжөҰгҒ•гӮ“гҒЁгҒҜгӮёгғЈгӮәгӮ’иҒһгҒҸгҒ“гҒЁгҒ«гҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҒ®гҒ§гҖҒ6041гҒҜгҒқгҒЈгҒЁгҒ—гҒҰгҒҠгҒҚгҒҫгҒҷгҖӮ

гҖҖ

гҖҖгҒқгҒ—гҒҰ20ж—ҘгҒ«гҒӘгҒЈгҒҰMжөҰгҒ•гӮ“гҒҢгҒҠиҰӢгҒҲгҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгӮҸгҒ–гӮҸгҒ–иҮӘе®…гҒӢгӮүпј’гғҲгғ©38гҒ®гғҶгғјгғ—гғҮгғғгӮӯгӮ’жҢҒеҸӮгҒ•гӮҢгҒҰгҖҒжҳ”гҒ”иҮӘеҲҶгҒ§йҢІйҹігҒ•гӮҢгҒҹгӮёгғЈгӮәгҒ®гғҶгғјгғ—гӮ’иҒһгҒӢгҒӣгҒҰгҒ„гҒҹгҒ гҒҚгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгӮ„гҒЈгҒұгӮҠ38гӮ»гғігғҒгҒ®гӮ№гғ”гғјгғүгҒ®гғҶгғјгғ—гҒҜгӮҲгҒ„йҹігӮ’иҒһгҒӢгҒӣгҒҰгҒҸгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮгҒјгҒҸгӮӮеҲәжҝҖгҒ•гӮҢгҒҰгҖҒгғ–гғ«гғјгғҺгғјгғҲгҒ®гӮӘгғӘгӮёгғҠгғ«зӣӨгӮ’еҶҚз”ҹгҒ—гҒҰгҒҝгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгҒ“гӮҢгӮӮгғҶгғјгғ—гҒ«иІ гҒ‘гҒӘгҒ„йҹігҒ§еҶҚз”ҹгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ

гҖҖйҖ”дёӯгҒӢгӮүеӨ§ж©ӢгҒ•гӮ“гҒҢйЎ”гӮ’еҮәгҒ—гҒҰгҒҸгӮҢгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮJBLгҒ®йҹігӮ’иҒһгҒ„гҒҰгҒҷгҒҗгҒ«гҖҒйҹігҒҢеӨүгӮҸгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҒӯгҒЁжҢҮж‘ҳгҒ•гӮҢгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгҒ•гҒҷгҒҢзӣёеӨүгӮҸгӮүгҒҡиҖігҒҢиүҜгҒ„гҒ§гҒҷгҒӯгҖӮJBLгҒ®йҹігӮ’иҒһгҒҚгҒӘгҒҢгӮүгҖҒжЁӘгҒ«зҪ®гҒ„гҒҰгҒӮгӮӢ6041гҒ®гғҒгғҘгғјгғӢгғігӮ°гӮ’JBLгҒ®йҹігҒ«еҗҲгӮҸгҒӣгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒ•гӮҢгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮиҰӢгҒҰгҒ„гӮӢгҒЁгҒҹгҒ„гҒёгӮ“жүӢйҡӣгҒҢиүҜгҒ„гҒ§гҒҷгҖӮгҒ—гҒ°гӮүгҒҸгҒ“гӮҢгҒ§2й ӯз«ӢгҒҰгҒ§гӮёгғЈгӮәгӮ’жҘҪгҒ—гҒҝгҒҫгҒҷгҒҢгҖҒ6041гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒҜгӮҜгғ©гӮ·гғғгӮҜз”ЁгҒ«гғҒгғҘгғјгғӢгғігӮ°гҒ—гҒҹгҒ„гҒЁжҖқгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒ§гҖҒеӨ§ж©ӢгҒ•гӮ“гҒ«еҚ”еҠӣгӮ’гҒҠйЎҳгҒ„гҒ—гҒҰгҒҠгҒҚгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ

гҖҖгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгҒ®й…ҚзҪ®жҸӣгҒҲгӮ’гҒ—гҒҰгҖҒгғ‘гӮҪгӮігғігҒ®зҪ®гҒ„гҒҰгҒӮгӮӢйғЁеұӢгҒ«гҒҜA7гҒҢеҸҺгҒҫгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮеӨңгҒҜгҒ“гҒ®йғЁеұӢгҒ§гҒӮгҒҫгӮҠйҹігӮ’еӨ§гҒҚгҒҸгҒ—гҒӘгҒ„гҒ§йҹіжҘҪгӮ’иҒһгҒ„гҒҰгҒ„гӮӢгҒҢгҖҒгҒ“гҒ“гҒ—гҒ°гӮүгҒҸгҒҜгӮӮгҒЈгҒұгӮүгӮёгғЈгӮәгӮ’иҒһгҒ„гҒҰгҒ„гҒҹгҖӮгҒЁгҒ“гӮҚгҒҢA7гҒҢеҸҺгҒҫгҒЈгҒҹжҷӮгӮҲгӮҠгҒҜдёҚжҖқиӯ°гҒӘгҒ“гҒЁгҒ«гӮҜгғ©гӮ·гғғгӮҜгӮ’иҒҙгҒ„гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгҒқгӮҢгҒ«гҒҜгӮӮгҒЎгӮҚгӮ“зҗҶз”ұгҒҢгҒӮгӮӢгҒ®гҒ гҒҢгҖӮ

гҖҖгҒІгҒЁгҒӨгҒ®зҗҶз”ұгҒҜгҖҒ20ж—ҘгҒ«зҙ„40жһҡзЁӢеәҰгҒ®гӮҜгғ©гӮ·гғғгӮҜгҒ®LPгӮ’е…ҘжүӢгҒ—гҒҹгҖӮгҒқгҒ®дёӯгҒ«гҒҜгҖҒгӮўгғ«гғҗгғігғҷгғ«гӮҜгҒ®6жһҡгҒ®гғўгғјгғ„гӮЎгғ«гғҲгҒ®ејҰжҘҪеӣӣйҮҚеҘҸжӣІLPгҒЁгҒӢгҖҒгғҜгғ«гӮҝгғјгғ»гӮҜгғӘгғјгғігҒ®жј”еҘҸгҒҷгӮӢгғўгғјгғ„гӮЎгғ«гғҲгҒ®гғ”гӮўгғҺгӮҪгғҠгӮҝ第11з•ӘгҖҒеҗҢгҒҳгҒҸгғҜгғ«гӮҝгғјгғ»гӮ®гғјгӮјгӮӯгғігӮ°гҒ®жј”еҘҸгҖӮгӮ¶гғӯгғўгғігғ»гӮҜгғҜгғ«гғҶгғғгғҲгҒ®жј”еҘҸгҒҷгӮӢгӮ»гғ¬гғҠгғјгғү第13з•ӘгҒӘгҒ©гҖҒеӨ§еҘҪгҒҚгҒӘгғўгғјгғ„гӮЎгғ«гғҲгҒ®йҹіжҘҪгҒҢгҒҹгҒҸгҒ•гӮ“е…ҘжүӢгҒ§гҒҚгҒҹгҒ“гҒЁгҖӮ

гҖҖгҒқгҒ—гҒҰжңҖеӨ§гҒ®зҗҶз”ұгҒҜгҖҒгҒ“гӮҢгӮүгҒ®жј”еҘҸгӮ’иҒһгҒҸгҒ«гҒӮгҒҹгҒЈгҒҰLPеҶҚз”ҹз”ЁгҒ®гӮ«гғјгғҲгғӘгғғгӮёгҒ«GRACEгҒ®F-9гӮ’дҪҝз”ЁгҒ—гҒҹгҒ“гҒЁгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮMMгӮ«гғјгғҲгғӘгғғгӮёгҒ®йӣ„гҒЁиЁҖгҒҲгҒ°SHUREгҒЁELACгҒҢжҢҷгҒ’гӮүгӮҢгӮӢгҒҢгҖҒдёЎиҖ…гҒ®еҶҚз”ҹгҒҷгӮӢйҹігҒҜеҜҫз…§зҡ„гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮSHUREгӮ’гӮ№гӮҝгӮӨгғігӮҰгӮ§гӮӨгҒ«дҫӢгҒҲгӮҢгҒ°гҖҒELACгҒҜгғҷгғјгӮјгғігғүгғ«гғ•гӮЎгғјгҒ«дҫӢгҒҲгӮүгӮҢгӮӢгҖӮгҒјгҒҸгҒҢгӮёгғЈгӮәгӮ’иҒһгҒҸгҒЁгҒҚгҒҜSHUREгҒ®V15гӮ„TECHNICSгҒ®205CгӮ’з”ЁгҒ„гӮӢгҒҢгҖҒгҒ“гӮҢгҒҜгҒ©гҒЎгӮүгҒӢгҒЁгҒ„гҒҶгҒЁжҠјгҒ—еҮәгҒ—гҒ®иүҜгҒ„гғЎгғӘгғҸгғӘгӮөгӮҰгғігғүгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒ“гӮҢгҒ«еҜҫгҒ—гҒҰGRACEгҒ®F-9гҒЁгҒ„гҒҶгӮ«гғјгғҲгғӘгғғгӮёгҒҜж—Ҙжң¬гҒ®ELACгҒЁиЁҖгӮҸгӮҢгӮӢгҒ гҒ‘гҒӮгҒЈгҒҰгҖҒгҒ—гҒЈгҒЁгӮҠгҒЁгҒ—гҒҰгӮҜгғӘгғјгғігҒӘгӮӨгғЎгғјгӮёгҒ®йҹігҒҢгҒҷгӮӢгҖӮдёҚжҖқиӯ°гҒӘгҒ“гҒЁгҒ«гҒ“гҒ®гӮ«гғјгғҲгғӘгғғгӮёгҒ§A7гӮ’йіҙгӮүгҒҷгҒЁгҖҒгӮҜгғ©гӮ·гғғгӮҜйҹіжҘҪгҒҢжң¬еҪ“гҒ«гҒ—гҒЈгҒЁгӮҠгҒЁиҒһгҒ“гҒҲгҖҒгҒјгҒҸгҒ®еҘҪгҒҚгҒӘгӮӨгғЎгғјгӮёгҒЁеҗҲгҒҶгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖгғүгғ©гӮӨгғ–зі»гҒҜгғ‘гғҜгғјгӮўгғігғ—гҒ«SV-8BгҖҒдҪҶгҒ—зҗғгҒҜBRIMERгҒ®CV4068гҒЁгӮ№гғҙгӮ§гғҲгғ©гғјгғҠгҒ®CгғӯгӮҙеӨӘиҸ…гӮ’дҪҝз”ЁгҖӮпјҲгҒ„гӮҚгҒ„гӮҚи©ҰгҒ—гҒҹгҒҢгҒ“гҒ®зө„гҒҝеҗҲгӮҸгҒӣгҒҢгҒјгҒҸгҒ«гҒҜеҗҲгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢпјүгғ—гғӘгӮўгғігғ—гҒҜSV-722гҒ®гғһгғ©гғігғ„гӮҝгӮӨгғ—гҖӮзҗғгҒҜгғ гғ©гғјгғүгҒ®X7гҖӮгҒқгҒ—гҒҰж•ўгҒҲгҒҰгӮӨгӮігғ©гӮӨгӮ¶гғјгӮўгғігғ—гҒ«SV-6гӮ’дҪҝз”ЁгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгҒ“гҒ®дёӯеәёгҒӘгӮӨгӮігғ©гӮӨгӮ¶гғјгҒҢж„ҸеӨ–гҒЁйҹігӮ’гҒҷгҒЈгҒҚгӮҠгҒ•гҒӣгҒҰгҒҸгӮҢгӮӢгҒ®гҒ гҖӮ

гҖҖгҒЁгҖҒиЁізҹҘгӮҠйЎ”гҒ«жӣёгҒ„гҒҹгҒҢгҖҒе®ҹгҒҜжңҖеҲқгҒӢгӮүгҒ“гӮҢгӮ’дәҲжё¬гҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгӮҸгҒ‘гҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгҖҒжүӢгҒ«е…ҘгӮҢгҒҹLPгҖҒгғўгғјгғ„гӮЎгғ«гғҲгҒ®гғ”гӮўгғҺгӮҪгғҠгӮҝ第11з•ӘгӮӨй•·иӘҝгҖҢгғҲгғ«гӮіиЎҢйҖІжӣІгҒӨгҒҚгҖҚгӮ’гғҜгғ«гӮҝгғјгғ»гӮҜгғӘгғјгғігҒҢжј”еҘҸгҒҷгӮӢгӮўгғ«гғҗгғ гӮ’иҒһгҒ„гҒҰгҖҒгҒӘгӮ“гҒЁгӮҜгғӘгғјгғігҒ§гҖҒзңҹзҸ гҒ®гӮҲгҒҶгҒ«гӮӯгғ©гӮӯгғ©гҒЁгҒ—гҒҹжј”еҘҸгҒӘгӮ“гҒ гӮҚгҒҶгҒЁжҖқгҒЈгҒҹгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮе…Ҳж—ҘдәЎгҒҸгҒӘгӮүгӮҢгҒҹеҗүз”°з§Җе’Ңж°ҸгҒ®иЎЁзҸҫгӮ’еҖҹгӮҠгӮҢгҒ°гҖҒгҖҢгғ”гӮўгғҺйҹігҒ®жҠңгҒ‘гӮӢгӮҲгҒҶгҒ«з¶әйә—гҒ§гҖҒжҫ„гҒҝеҲҮгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгӮҝгғғгғҒгӮӮгҒЎгӮҮгҒЈгҒЁзЎ¬иіӘгҒ®йҷ¶еҷЁгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘгҖҒгӮ«гғҒгғғгҒЁгҒ—гҒҹжүӢгҒ”гҒҹгҒҲгҒҢгҒӮгӮӢгҖӮйҖҸжҳҺгҒ§е°‘гҒ—гӮӮжӣ–жҳ§гҒ§гҒӘгҒҸгҖҒе®ҹгҒ«ж•ҙгҒЈгҒҹгҖҒиӘҮејөгҒ®гҒӘгҒ„жј”еҘҸгӮ’гҒҷгӮӢгҖҚгҒҫгҒ•гҒ«гҒқгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘжј”еҘҸгҒҢиҒһгҒ“гҒҲгҒҰгҒҚгҒҹгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖгҒјгҒҸгҒ®A7гҒӢгӮүгҒ“гҒ®гӮҲгҒҶгҒӘжј”еҘҸгҒҢиҒһгҒ“гҒҲгҒҰгҒҚгҒҹй©ҡгҒҚгҒЁж„ҹеӢ•гҒӢгӮүгҖҒдҫӢгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰжүӢе…ғгҒ«гҒӮгӮӢ第11з•ӘгҒ®гӮҪгғҠгӮҝгӮ’гҒ„гӮҚгҒ„гӮҚеҸ–гӮҠеҮәгҒ—гҒҰиҒһгҒҚеҮәгҒ—гҒҹгҖӮгғҜгғ«гӮҝгғјгғ»гӮ®гғјгӮјгӮӯгғігӮ°гҖҒгғӘгғӘгғјгғ»гӮҜгғ©гӮҰгӮ№гҖҒгӮӨгғігӮ°гғӘгғғгғҲгғ»гғҳгғ–гғ©гғјгҖҒгӮўгғігғүгғ©гғјгӮ·гғҘгғ»гӮ·гғ•гҖҒгӮ¬гғ–гғӘгӮЁгғ«гғ»гӮҝгғғгӮӯгғјгғҺгҖҒгғһгғӘгӮўгғ»гғ”гғӘгӮ№гҖҒеҶ…з”°е…үеӯҗгҒӘгҒ©гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒ“гӮ“гҒӘгҒ«йӣҶдёӯгҒ—гҒҰиҒһгҒ„гҒҹгҒ®гҒҜеҲқгӮҒгҒҰгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮGRACEгҒ®F-9гӮ«гғјгғҲгғӘгғғгӮёгҒ®еҠӣгҒ§гҒӮгӮӢгҒЁжҖқгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

гҖҖж¬ЎгҒҺгҒ«иҒһгҒҸгҒ“гҒЁгҒ«гҒ—гҒҹгҒ®гҒҢгҖҒгӮўгғ«гғҗгғігғҷгғ«гӮҜгҒ®жј”еҘҸгҒҷгӮӢгғўгғјгғ„гӮЎгғ«гғҲгҒ®ејҰжҘҪеӣӣйҮҚеҘҸжӣІгҒ®гҒҶгҒЎгҒ®6жӣІгҒ®гғҸгӮӨгғүгғігӮ»гғғгғҲгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҖҖгҒ“гӮҢгӮ’F-9гӮ«гғјгғҲгғӘгғғгӮёгҒЁTECHNICSгҒ®205CгӮ«гғјгғҲгғӘгғғгӮёгҒ§жҜ”гҒ№гҒҰгҒҝгӮӢгҒЁгҖҒгӮ„гҒҜгӮҠF-9гӮ«гғјгғҲгғӘгғғгӮёгҒ®ж–№гҒҢгғҮгғӘгӮұгғјгғҲгҒ§жј”еҘҸгҒ®зҙ°гҒӢгҒ„гғӢгғҘгӮўгғігӮ№гӮ’гӮҲгҒҸиЎЁзҸҫгҒҷгӮӢгҒ®гҒ«еҜҫгҒ—гҒҰгҖҒ205CгҒҜгғҖгӮӨгғҠгғҹгғғгӮҜгҒ§жҳҺгӮӢгҒ„иЎЁзҸҫгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮе®ӨеҶ…жҘҪгҒҫгҒ§гҒҜF-9гҒ®иЎЁзҸҫгҒҷгӮӢдё–з•ҢгҒ®ж–№гҒҢгҒјгҒҸгҒ®еҘҪгҒҝгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒқгӮҢд»ҘеӨ–гҒ®еҲҶйҮҺгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒҜгҒҫгҒ зўәиӘҚгҒ—гҒҰгҒ„гҒӘгҒ„гҖӮ

гҖҖGRACEгҒ®гӮ«гғјгғҲгғӘгғғгӮёгҒ§гӮӮгҒ“гҒ®гӮҲгҒҶгҒ«ж–°гҒ—гҒ„дё–з•ҢгӮ’дҪ“йЁ“гҒ•гҒӣгҒҰгҒҸгӮҢгҒҹгҒ®гҒ§гҖҒгӮ„гҒҜгӮҠжң¬е®¶ELACгҒ®гӮ«гғјгғҲгғӘгғғгӮёгӮ’иҒһгҒҚгҒҹгҒ„гҒЁжҖқгҒҶгҒҢгҖҒгҒӘгҒӢгҒӘгҒӢе…ҘжүӢгҒҢеӣ°йӣЈгҒӘгӮҲгҒҶгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ