|

アナログレコードの再生について「原点回帰・オーディオセッティング再入門」という本の152頁で、佐藤浩義さんは次のように述べている。

「聞きたい位置(音場型または音像型、など)によってまずカートリッジが選択され、そのカートリッジを適切に保持するトーンアームが選択されます。そのうえで、そのカートリッジとトーンアームの音色を生かす適切なターンテーブルが選択されます。この順番は最低限守ってほしいのです」

しかし、ぼくが昔最初に使用したのは、まずSL-1200というターンテーブルシステムを購入して、そのうえでああでもない、こうでもないとカートリッジを買い揃えていった。そういう経験の人が一般的ではないだろうか。だが長年こんなことをやっていると、色々と失敗を経験し、いまでは佐藤さんの言われることが実感としてよくわかる。ぼくが体験した初歩的なミスも含めて、失敗の具体例を少し挙げてみます。

1)テクニカのAT32EというMCカートリッジを15gくらいのヘッドシェルに取り付けて、SAECのWE-407/23のアームと組み合わせたところ、共振点が下がり歪のあるレコードをかけたら大きく共振した。この時はヘッドシェルを軽いものに取り換えた。

2)1)とよく似ているが、SUREのV15 TypeⅣでやはり重いヘッドシェルを用いてWE-407/23のアームと組み合わせたところ、トレース能力が極端に落ちた。

3)Benz Micro ACE-MをSONYのPS-X700というバイオトレーサー方式のアームに取り付けたところ、歪のあるレコードでサーボが働き、カンチレバーが1ミリくらい沈んで、サーボを切るまで回復しなかった。

これ以外にもまだまだ失敗を経験しているが、やはりローマス、ハイコンプライアンス、軽針圧のカートリッジには、なるべく軽量のヘッドシェルを用いて、軽量のアームと組み合わせることが大切だと実感した。そして、そのように実行するようになった。(軽量ヘッドシェルと言えばSMEの8gのシェルは、大変使いやすいシェルだと思います)

現在ぼくが良く使用しているアナログの組み合わせを、カートリッジ‐トーンアーム‐ターンテーブルの順に整理すると次の表のようになる。

| No | カートリッジ | トーンアーム | ターンテーブル |

|---|---|---|---|

| 1 | Ortofon SPU G | SAEC WE-407/23 | DENON DP80 |

| 2 | SURE V15 TypeⅣ | SME 3009 | THORENS TD12MkⅢ |

| 3 | Technics EPC205CⅡH | JELCO SA-250 | SV-A2 |

| 4 | Benz Micro ACE-M | SV-A2 | SV-A2 |

| 5 | GOLDRING 1012GX | KENWOOD KP990 | KENWOOD KP990 |

ここに挙げた現在の組み合わせでは、失敗例に挙げたような極端な不具合は出ていないので、日常で使用しています。その中で最近になって組み合わせたのがNo2である。そしてこれがなかなか良いのである。軽針圧でも素晴らしいトレース能力があり、音も豊かに響く。遅まきながらSME3009のローマス、ハイコンプライアンス、軽針圧タイプのカートリッジの性能を引き出す能力の高さを改めて認識しました。但し調整は非常にデリケートな感じです。こういうツボにはまった素晴らしさを経験すると、他の組み合わせでももっと工夫すれば良くなる可能性があるのではないかと思いますが、具体的不満がないと、過度に神経質になることもないと思い、検討が進みません。

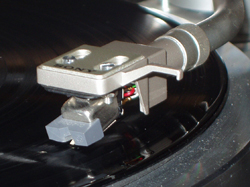

安城の中古オーディオ店に、ターンテーブルのキャビネットが安く売られているという話を聞いて早速出かけた。目的の物はまだ展示されていたが、ぼくにはサイズが大きすぎると思い、手を出すのはあきらめた。せっかく来たのでついでにあれこれと眺めていたら、ピカリングのNP/AC-SというMMカートリッジが展示されていた。ぼくはこのカートリッジの音は聞いたことがないが、MMタイプであること、出力電圧が10mVとどのカートリッジよりも大きいこと、針圧が3~7gとこれも大変重いことなどに興味を示し手に入れた。

PICKERING NP/AC-S MM型カートリッジ

●出力電圧/10.0mV

●負荷抵抗/47kΩ

●再生周波数/20Hz~15kHz

●針先/0.7mil円錐針

●針圧/3~7g

●自重/5.5g

手持ちのプレーヤーであるKENWOOD KP990に取り付けようとすると、取り付けられていたピカリングのヘッドシェルでは軽すぎて取りつかないので(トータルで14g)、ソニーのヘッドシェルに2gのスペーサーをかましてトータル重量を19~20gの間に調整して取り付けた。針先からヘッドシェルのアーム取付け部までの長さは、テクニクスのオーバーハングゲージを用いて52mmに調整した。

針圧の確認のために、まず推奨値の5gに設定して、確認用のEP盤である都はるみの「夫婦坂」を再生してみる。サ行を含めて問題なし。次に針圧を4gにしてチェックしてみる。これも異常なし。という事で当分は針圧を4gにして音出しすることにする。

では再生する音色の特徴はどうか、FOUR!というジャズのアルバムを聞いて、ぼくのジャズ再生のリファレンスカートリッジであるテクニクスのEPC205CⅡと比較してみた。参考にSUREのM44Gも聞いてみた。演奏者はハンプトン・ホーズ(p)、バーニイ・ケッセル(g)、シェリー・マン(d)、レッド・ミッチェル(b)である。

1)Technics EPC-205CⅡ

ピアノの音はエッジが立ってスピード感がある。ギターは弦を弾く音も聞こえる。ベースは胴鳴りの低い音も入る。シンバルの高い音も伸びている。要するにハイファイな音でスピード感もあり、明るく元気になる。この元気さが好みの分かれるところだが、ぼくは好きである。

2)PICKERING NP/AC-S

205Cのようなハイファイな音ではないが、エッジが立っていない分音がやわらかであり、音が塊のようになって出てきて量感豊である。たいへん聴き易い。やはり、出力電圧10mvというのはだてではない。

3)SURE M44G

ナローレンジの音であるが、元気であり、ジャズの一つの聞き方である。

以上のようにピカリングのNP/AC-Sは、アメリカのカートリッジらしい明るい、中音域がとても張り出しのあるMMカートリッジで、ジャズのピアノ演奏やサックスの演奏などを聞くと、大変量感豊で、ヴォーカルでもサ行がきつくならない。結果として良いカートリッジを一つ発見した感じである。