|

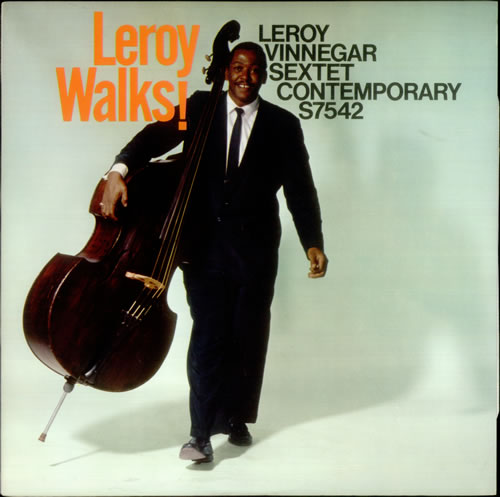

гҖҖгғўгғҖгғігғ»гӮёгғЈгӮәгҒ®гғҷгғјгӮ№гҒҜгӮёгғҹгғјгғ»гғ–гғ©гғігғҲгғігҒ«гӮҲгҒЈгҒҰзўәз«ӢгҒ—гҖҒгҒқгӮҢгӮ’еҸ—гҒ‘з¶ҷгҒ„гҒ гҒ®гҒҢгӮӘгӮ№гӮ«гғјгғ»гғҡгғҶгӮЈгғ•гӮ©гғјгғүгҖҒгҒқгҒ—гҒҰ3д»Јзӣ®гҒҢгғ¬гӮӨгғ»гғ–гғ©гӮҰгғігҒ§гҒӮгӮҠгҖҒгҒ“гҒ®3дәәгҒҢжӯЈзөұжҙҫгҒ®е·ЁдәәгҒЁиЁҖгӮҸгӮҢгҒҰгӮӢгҖӮгӮёгғЈгӮәгҒҜ4гғ“гғјгғҲгҒҢеҹәжң¬гҒ§гҒӮгӮӢгҒҢгҖҒгҒҫгҒ•гҒ«гғҷгғјгӮ№гҒҜ1е°ҸзҜҖгҒ«еӣӣеҲҶйҹіз¬ҰгӮ’пј”гҒӨзҪ®гҒ„гҒҰгҒ„гҒҸгӮҰгӮ©гғјгӮӯгғігӮ°гғҷгғјгӮ№гҒҢеҹәжң¬гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒ“гҒ®гӮҰгӮ©гғјгӮӯгғігӮ°гғҷгғјгӮ№гҒ®зұіеӣҪиҘҝжө·еІёгҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢеҗҚжүӢгҒҢгғӘгғӯгӮӨгғ»гғҙгӮЈгғҚгӮ¬гғјгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮеҪјгҒҜгӮҰгӮ©гғјгӮ«гғјгҒЁгҒ„гҒҶгғӢгғғгӮҜгғҚгғјгғ гӮ’гӮӮгӮүгҒ„гҖҒгҒқгҒ®жј”еҘҸгҒҜгҒҫгҒ•гҒ«гӮҰгӮ©гғјгӮӯгғігӮ°гғҷгғјгӮ№дёҖжң¬гӮ„гӮҠгҒЁиЁҖгҒЈгҒҰгӮӮиүҜгҒ„гҒ§гҒӮгӮҚгҒҶгҖӮдҪҺгҒҸгҒҰгҖҒйҮҚгҒҸгҖҒеӨӘгҒҸгҒҰеҠӣеј·гҒ„гҖҒе°‘гҒ—гӮўгғ•гӮҝгғјгғ“гғјгғҲж°—е‘ігҒ®жј”еҘҸгҒҜзӢ¬зү№гҒ®гӮ№гӮӨгғігӮ°ж„ҹгҒҢгҒӮгӮҠгҖҒгӮҪгғӯгӮ’гҒЁгҒЈгҒҰгӮӮжӮ 然гҒЁгӮҰгӮ©гғјгӮӯгғігӮ°гғҷгғјгӮ№гҒ§еҝғең°гӮҲгҒ„гҖӮ

гҖҖеҪјгҒ®гғӘгғјгғҖгғјгӮўгғ«гғҗгғ гҒҜд»ҘдёӢгҒ«зӨәгҒҷгӮҲгҒҶгҒ«гҒқгӮ“гҒӘгҒ«еӨҡгҒҸгҒҜгҒӘгҒ„гҖӮ

гҖҖеҪјгҒ®гғӘгғјгғҖгғјгӮўгғ«гғҗгғ гҒҜд»ҘдёӢгҒ«зӨәгҒҷгӮҲгҒҶгҒ«гҒқгӮ“гҒӘгҒ«еӨҡгҒҸгҒҜгҒӘгҒ„гҖӮ

гҖҖLeroy Walks!гҖҒLeloy Walks Again!гҖҒJazzвҖҷs Great вҖңWalkerвҖқгҖҒGlass Of WaterгҖҒThe KidгҖҒWalkinвҖҷ The BassesгҖҒWaker Live At LairmontгҖҒThe Boss Of The Walking Bass

гҖҖгғӢгғғгӮҜгғҚгғјгғ гҒЁгҒ„гҒҶдәӢгӮӮжңүгӮӢгҒҢгҖҒWalkгҒЁгҒ„гҒҶиЁҖи‘үгҒ®е…ҘгҒЈгҒҹгӮҝгӮӨгғҲгғ«гҒҢгҒ»гҒЁгӮ“гҒ©гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒӘгҒӢгҒ§гӮӮLeroy WalksгҒҜгҖҒжқұгҒ®гғқгғјгғ«гғ»гғҒгӮ§гғігғҗгғјгӮ№гҒ®Bass On TopгҒЁиӮ©гӮ’дёҰгҒ№гӮӢеҗҚзӣӨгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒеҝ…иҒҙгҒ§гҒӮгӮҚгҒҶгҖӮ

гҖҖеҪјгҒҜгӮ«гғјгғҶгӮЈгӮ№гғ»гӮ«гӮҰгғігӮ№гҒЁдёҰгӮ“гҒ§1950е№ҙд»ЈгҖҒ60е№ҙд»ЈгҒ®еЈІгӮҢгҒЈеӯҗгғҷгғјгӮ·гӮ№гғҲгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒе®ҹгҒ«еӨҡгҒҸгҒ®гӮёгғЈгӮәгғЎгғігҒ®гӮўгғ«гғҗгғ гҒ«еҸӮеҠ гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮд»ҘдёӢгҒҜгҖҒгҒјгҒҸгҒҢThe Penguin Guide To Jazz On CDгҒЁгҒ„гҒҶгӮ¬гӮӨгғүгғ–гғғгӮҜгӮ’дёӯеҝғгҒ«гғӘгӮ№гғҲгӮўгғғгғ—гҒ—гҒҹгӮӮгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖгҖҖгғ»Benny CarterпјҡгҖҖJazz GiantгҖҒSwingin The Twenties

гҖҖгҖҖгғ»Serge ChaloffпјҡгҖҖBlue Serge

гҖҖгҖҖгғ»Dolo CokerпјҡгҖҖCakifornia Hard

гҖҖгҖҖгғ»Sonny CrissпјҡгҖҖGo ManгҖҒSaturday Morning

гҖҖгҖҖгғ»Kenny DorhamпјҡгҖҖMatador

гҖҖгҖҖгғ»Kenny DrewпјҡгҖҖTalkinвҖҷ And WalkinвҖҷ

гҖҖгҖҖгғ»Teddy EdwardsпјҡгҖҖTeddyвҖҷs ReadyгҖҒGood GravyгҖҒHeart And Soul

гҖҖгҖҖгғ»Stan GetzпјҡгҖҖHamp And GetzгҖҒWest Coast JazzгҖҒThe Steamer

гҖҖгҖҖгғ»Dxter GordonпјҡгҖҖThe Bethlehem YearsгҖҒDaddy Plays The HornгҖҒDexter Blows Hot And Cool

гҖҖгҖҖгғ»Hampton HawsпјҡгҖҖLive At Memory LaneгҖҒHigh In The SkyгҖҒSomething Special

гҖҖгҖҖгғ»Elmo HopeпјҡгҖҖTrio And Quintet

гҖҖгҖҖгғ»Richie KamucaпјҡгҖҖRichie Kamuca Quartet

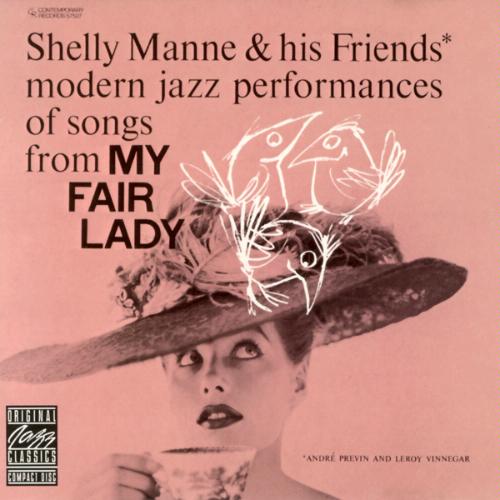

гҖҖгҖҖгғ»Shelley ManneпјҡгҖҖSwinging SoundsгҖҒAnd His Friends Vol.1гҖҒMy Fair Lady

гҖҖгҖҖгғ»Les McCannпјҡгҖҖHowвҖҷs Your MotherгҖҒMuch LesгҖҒSwiss Movement

гҖҖгҖҖгғ»Howard McGheeпјҡгҖҖMaggieвҖҷs Back In Town

гҖҖгҖҖгғ»Gerry MulliganпјҡгҖҖGerry Mulligan Meets Ben Webster

гҖҖгҖҖгғ»Phineas Newborn JrпјҡгҖҖThe Great Jazz Piano Of Phineas Newborn JrгҖҒThe Newborn Touch

гҖҖгҖҖгғ»Carl PerkinsпјҡгҖҖIntroducing Carl Perkins

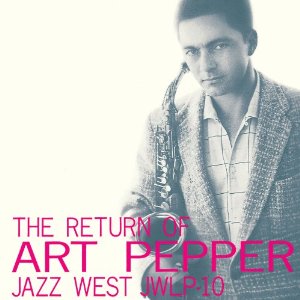

гҖҖгҖҖгғ»Art PepperпјҡгҖҖJazz West Coast Vol.3гҖҒThe Return Of Art Pepper

гҖҖгҖҖгғ»Andre PrevinпјҡгҖҖAndre Previn And His Pals

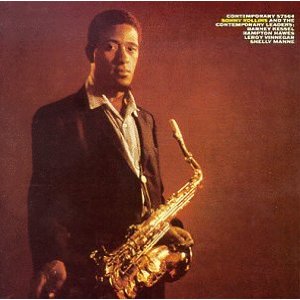

гҖҖгҖҖгғ»Sonny RollinsпјҡгҖҖSonny Rollins And The Contemporary Leaders

гҖҖгҖҖгғ»Bud ShankпјҡгҖҖBud Shank And Bill Perkins

гҖҖгҖҖгғ»Cedar WaltonпјҡгҖҖCedar

гҖҖгҖҖгғ»Jeccica WilliamsпјҡгҖҖEncountersгҖҒEncounters в…Ў

гҖҖгҒ“гҒҶгҒ—гҒҹгӮўгғ«гғҗгғ гҒ®дёӯгҒ§гҖҒгҒјгҒҸгҒҢжҜ”ијғзҡ„гӮҲгҒҸиҒһгҒҸгҒ®гҒҢгҖҒеӨӘеӯ—гҒ§иЁҳгҒ—гҒҹгӮӮгҒ®гҒ§гҖҒеӨ§еҘҪгҒҚгҒӘгӮҪгғӢгғјгғ»гӮҜгғӘгӮ№гҒ®Saturday MorningгҖҒгҒқгӮҢгҒӢгӮүгғҙгӮЈгғҚгӮ¬гғјгҒ®гғҷгғјгӮ№гҒҢгғ”гғғгӮҝгғӘгҒ®My Fair LadyгҖҒгӮ«гғјгғ«гғ»гғ‘гғјгӮӯгғігӮ№гҒ®гӮўгғ«гғҗгғ Introducing Carl PerkinsгҖҒгҒЁгҒҰгӮӮжәҢеүҢгҒЁгҒ—гҒҹThe Return Of Art PepperгҖҒиӢҘгҒҚгӮҪгғӢгғјгғ»гғӯгғӘгғігӮәгҒ®Sonny Rollins And The Contemporary LeadersгҒӘгҒ©гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖгҒ„гҒҡгӮҢгҒ®гӮўгғ«гғҗгғ гҒ§гӮӮгғҙгӮЈгғҚгӮ¬гғјгҒ®гӮҰгӮ©гғјгӮӯгғігӮ°гғ»гғҷгғјгӮ№гҒҢеҚҒеҲҶе ӘиғҪгҒ§гҒҚгӮӢгҖӮ

гҖҖең°е…ғгҒ®иүІгҖ…гҒӘзө„з№”гҒЁй–ўгӮҸгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒҶгҒЎгҒ«гҖҒгҒ„гҒӨгҒ—гҒӢйҹіжҘҪеҘҪгҒҚгҒ®д»Ій–“гҒҢеҮәжқҘгҖҒдёҖеәҰгҒјгҒҸгҒ®е®¶гҒ®гӮӘгғјгғҮгӮЈгӮӘиЈ…зҪ®гҒ§гӮёгғЈгӮәгӮ’иҒһгҒ„гҒҰгҒҝгҒҹгҒ„гҒЁгҒ„гҒҶи©ұгҒҢзӣӣгӮҠдёҠгҒҢгӮҠгҖҒд»Ҡе№ҙгҒ®еӣӣжңҲгҒ«гҖҒгҒқгӮҢгҒ§гҒҜеғ•гҒ®иЈ…зҪ®гҒ§дёҖеәҰвҖңгӮёгғЈгӮәгӮ’иҒһгҒҸгҒӢгҒ„пјҒвҖқгҒЁгҒ„гҒҶдәӢгҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮи©ұгӮ’иҒһгҒҚгҒӨгҒ‘гҒҹгҖҒиҲҲе‘іжң¬дҪҚгҒ®дәәгӮӮеҗ«гӮҒгҒҰ5дәәгҒ®гғЎгғігғҗгғјгҒҢеҪ“ж—ҘйӣҶгҒҫгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгҒқгӮҢгҒ§гҖҒгҒјгҒҸгӮӮе°‘гҒ—ејөгӮҠеҲҮгӮҠгҖҒпјӘпјўпј¬зі»гҒ®гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгҒЁпј«пјҙпјҳпјҳгҒ®пј°пјҚпј°гғ‘гғҜгғјгӮўгғігғ—пјҲпјіпј¶пјҚпј’пј—пј•пјүгӮ’зө„гҒҝеҗҲгӮҸгҒӣгҒҰгҖҒжј”еҘҸгҒ®йҹігҒҢеүҚгҒ«йЈӣгҒіеҮәгҒҷгӮҲгҒҶгҒ«гғҒгғҘгғјгғӢгғігӮ°гҒ—гҒҰгҖҒгҒ„гҒӨгӮӮгӮҲгӮҠе°‘гҒ—йҹійҮҸгӮ’дёҠгҒ’гҒҰиҒһгҒ„гҒҰгӮӮгӮүгҒ„гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ

гҖҖеё°гӮҠйҡӣгҒ«еҸӮеҠ иҖ…гҒ®дёҖдәәгҒҢгҖҒиҮӘеҲҶгҒҢгҒ„гҒӨгӮӮиҒһгҒ„гҒҰгҒ„гӮӢжүӢжҢҒгҒЎгҒ®пј¬пј°гӮ„пјЈпјӨгӮ’жҢҒгҒЈгҒҰгҒҚгҒҰгҖҒгӮӮгҒЈгҒЁиҒһгҒ„гҒҰгҒҝгҒҹгҒ„гҒЁгҒ„гҒҶи©ұгҒ«гҒӘгӮҠгҖҒ5дәәгҒ®гғЎгғігғҗгғјгҒ®гҒҶгҒЎ3дәәгҒҢеҸӮеҠ гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гҒӘгӮҠгҖҒгҒқгӮҢгҒ§гҒ“гӮҢгҒӢгӮүжҜҺжңҲ1еӣһвҖңгӮёгғЈгӮәгӮ’иҒһгҒҸдјҡвҖқгӮ’жҲ‘гҒҢ家гҒ§й–ӢеӮ¬гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгҒқгӮҢгҒҢ8жңҲгҒҫгҒ§з¶ҡгҒ„гҒҰгҖҒеҗҲиЁҲгҒ§5еӣһй–ӢеӮ¬гҒ—гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгғ¬гӮ®гғҘгғ©гғјгғЎгғігғҗгғјгҒҢгҒјгҒҸгӮ’еҗ«гӮҒгӮӢгҒЁ4дәәгҖӮгҒқгӮҢгҒ«жҜҺеӣһ1дәәгҒӢ2дәәж–°гҒҹгҒ«йЎ”гӮ’еҮәгҒҷдәәгҒҢгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

гҖҖгҒјгҒҸгӮӮжңҖеҲқгҒҜгҖҒгҒӘгӮӢгҒ№гҒҸйҢІйҹігҒ®иүҜгҒ„пј¬пј°гӮ’йҒёе®ҡгҒ—гҒҰжә–еӮҷгҒ—гҖҒвҖңиүҜгҒ„йҹігҒ§гҒ—гӮҮгҒҶвҖқгҒЁгҒ„гҒЈгҒҹйЎ”гӮ’гҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒ—гҒҹгҒҢгҖҒж¬ЎгҒ«гҒҜиҮӘеҲҶгҒ®еҘҪгҒҚгҒӘгӮёгғЈгӮәгӮ’жә–еӮҷгҒ—гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгҒ—гҒӢгҒ—дјҡгҒҢз¶ҡгҒҸгҒЁгҖҒгӮӮгҒҶжә–еӮҷгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҜжӯўгӮҒгҒҰгҖҒи©ұгҒ®дёӯгҒ«еҮәгҒҰгҒҚгҒҹгӮўгғ«гғҗгғ гӮ’еј•гҒЈејөгӮҠеҮәгҒ—гҒҰжј”еҘҸгӮ’иҒҙгҒҸгҒЁгҒӢгҖҒгҒ“гҒ®гҒІгҒЁжңҲгҒ«е…ҘжүӢгҒ—гҒҹпј¬пј°гӮ’зҙ№д»ӢгҒҷгӮӢгҒЁгҒӢгҒ«гҒӘгӮҠгҖҒвҖңгҒ“гҒ®дјҡвҖқгҒҢзү№еҲҘгҒӘж—ҘгҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгҒӘгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮд»–гҒ®гғЎгғігғҗгғјгӮӮиҮӘеҲҶгҒ®еҘҪгҒҚгҒӘпјЈпјӨгҒЁгҒӢпј¬пј°гӮ’жҢҒгҒЈгҒҰгҒҚгҒҰгҖҒгӮӮгҒЈгҒұгӮүиҒһгҒ„гҒҰгҒ„гӮӢдәәгӮӮгҒ„гӮҢгҒ°гҖҒгҒқгҒҶгҒ„гҒҶдәӢгҒҜд»–дәәд»»гҒӣгҒ§гҖҒиҮӘеҲҶгҒ§з”Ёж„ҸгҒ—гҒҹгӮўгғ«гӮігғјгғ«гӮ’йЈІгӮ“гҒ§гҒ”ж©ҹе«ҢгҒӘдәәгӮӮгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮпјҲең°е…ғгҒ§жӯ©гҒ„гҒҰгҒ“гӮҢгӮӢи·қйӣўгҒ«гҒ„гӮӢгҒӢгӮүеҮәжқҘгӮӢгҒ®гҒ§гҒҷгҒҢпјү

гҖҖгҒ“гҒҶгҒ—гҒҰгҒ“гҒ®дјҡгҒ®жңүгӮҠж§ҳгҒҢдҪ•гҒЁгҒӘгҒҸе®ҡзқҖгҒ—гҒҰгҒҸгӮӢгҒЁгҖҒж§ӢгҒҲгҒҰвҖңгӮёгғЈгӮәгӮ’иҒһгҒҸдјҡвҖқгҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгҖҒгғҖгғҷгғӘгҒӘгҒҢгӮүвҖңгӮёгғЈгӮәгӮӮиҒһгҒҸдјҡвҖқгҒ«еӨүеҢ–гҒ—гҒҰжқҘгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгҒқгҒҶгҒҷгӮӢгҒЁдёҚжҖқиӯ°гҒӘгӮӮгҒ®гҒ§гҖҒгҒ„гҒҫгҒҫгҒ§гҒ®гӮ·гӮ№гғҶгғ гҒ§е°‘гҒ—еӨ§гҒҚгӮҒгҒ®йҹігҒ§йҹіжҘҪгҒ«йӣҶдёӯгҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгҒ®гҒҢгҖҒгӮўгғ«гғҶгғғгӮҜпјЎпј—гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгӮ’пј“пјҗпјҗпјўзі»гҒ®гӮ·гғігӮ°гғ«гӮўгғігғ—пјҲпјіпј¶пјҚпјҷпј‘пјўгҖҒпјіпј¶пјҚпј•пјҗпј‘пјіпјҘпјүгҒ§е°‘гҒ—йҹігӮ’жҠ‘гҒҲгҒҰгғӘгғ©гғғгӮҜгӮ№гҒ—гҒҰиҒһгҒҸгҒ®гӮӮиүҜгҒ„гӮӮгҒ®гҒ гҒЁгҒ„гҒҶдәӢгҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ

гҖҖ8жңҲгҒ®вҖңиҒһгҒҸдјҡвҖқгҒ§гҒҜж–°гҒҹгҒ«дәҢдәәгҒ®гғЎгғігғҗгғјгҒҢеҠ гӮҸгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгҒқгҒ®гҒҶгҒЎгҒ®дёҖдәәгҒҜгӮёгғЈгӮәд»ҘеӨ–гҒ«гӮҜгғ©гӮ·гғғгӮҜгӮӮиүҜгҒҸиҒһгҒӢгӮҢгӮӢгҒ®гҒ§гҖҒдјҡгҒ®еҶ’й ӯгҒҜгҖҒгғўгғјгғ„гӮЎгғ«гғҲгҒ®гғҮгӮЈгғҙгӮ§гғ«гғҶгӮЈгғЎгғігғҲ第17з•ӘгҒ®з¬¬6жҘҪз« гӮ’гӮҰгӮЈгғјгғіе…«йҮҚеҘҸеӣЈгҒ®жј”еҘҸгҒ§гҖҒгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгҒҜпј¬пјӯпј—пј•пј•пјЎгҒЁгҒ„гҒҶ20гҺқгҒ®гӮ·гғігӮ°гғ«гӮігғјгғігҒ§йіҙгӮүгҒҷгҒЁгҒ“гӮҚгҒӢгӮүгӮ№гӮҝгғјгғҲгҒ—гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгҒ•гӮүгҒ«гғўгғјгғ„гӮЎгғ«гғҲгҒ®гғ”гӮўгғҺгӮҪгғҠгӮҝ第11з•ӘгӮ’гғҜгғ«гӮҝгғјгғ»гӮҜгғӘгғјгғігҒ®жј”еҘҸгҒЁгӮ°гғ¬гғігғ»гӮ°гғјгғ«гғүгҒ®жј”еҘҸгҒ®иҒһгҒҚжҜ”гҒ№гҒҫгҒ§иЎҢгҒ„гҖҒгӮ°гғјгғ«гғүгҒ®жј”еҘҸгҒ®жҳ еғҸгҒҫгҒ§иҰӢгҒҰгҒ—гҒҫгҒ„гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮпјҲгӮӮгҒЎгӮҚгӮ“гҖҒеӨ§йғЁеҲҶгҒ®жҷӮй–“гҒҜгӮёгғЈгӮәгӮ’иҒһгҒ„гҒҰгҒ„гҒҫгҒ—гҒҹгҒҢпјүгҒ•гӮүгҒ«ж–°гҒҹгҒ«еҸӮеҠ гҒ—гҒҹгӮӮгҒҶдёҖдәәгҒҜгҖҒдё»гҒ«гғ–гғӘгғҶгӮЈгӮ·гғҘгғӯгғғгӮҜгӮ’дёӯеҝғгҒ«иҒһгҒ„гҒҰгҒ„гӮӢгҒЁгҒ„гҒҶдәӢгҒ§гҒҷгҖӮж®ӢеҝөгҒӘгҒҢгӮүгҒјгҒҸгҒҜгҒқгҒҶгҒ„гҒҶйҹіжәҗгӮ’жҢҒгҒЈгҒҰгҒ„гҒӘгҒ„гҒ®гҒ§гҖҒеҪјгҒҢд»ҠеҫҢдҪ•гӮ’жҢҒгҒЎиҫјгӮҖгҒӢиҲҲе‘ігҒ®гҒӮгӮӢгҒЁгҒ“гӮҚгҒ§гҒҷгҖӮ

гҖҖгҒ“гҒ®дјҡгӮ’е®ҡжңҹзҡ„гҒ«гҒјгҒҸгҒ®гҒЁгҒ“гӮҚгҒ§з¶ҡгҒ‘гӮӢгҒҹгӮҒгҒ«гҖҒзү№еҲҘгҒӘгҒ“гҒЁгҒҜдҪ•гӮӮгҒ—гҒӘгҒ„гҒ“гҒЁгҒ«гҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҒҢгҖҒгҒқгӮҢгҒ§гӮӮеүҚж—ҘгҒ«жҺғйҷӨгҒ гҒ‘гҒҜгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮпјҲгҒ“гӮҢгҒ«гҒҜ家дәәгӮӮе–ңгӮ“гҒ§гҒ„гҒҫгҒҷпјүгҒқгӮҢгҒЁгғӘгӮҜгӮЁгӮ№гғҲгҒҢгҒӮгӮҢгҒ°гӮўгғ«гғҗгғ гӮ’зӣҙгҒ«еҸ–гӮҠеҮәгҒӣгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«еҝғгҒҢгҒ‘гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҒҢгҖҒпј¬пј°гҒҜеӨ§дҪ“зӣ®зҡ„гӮ’йҒ”жҲҗгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҒҢгҖҒпјЈпјӨгҒҜгҒ„гҒҫгҒ гҒ«ж•ҙзҗҶгҒҢиүҜгҒҸгҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮпјҲгҒҚгҒЈгҒЁж•ҙзҗҶгӮӮйҖІгӮҖгҒ§гҒ—гӮҮгҒҶпјү

гҖҖжқҘжңҲгҒҜзҸҚгҒ—гҒҸиҮӘ然зҷәз”ҹзҡ„гҒ«гғҶгғјгғһгҒҢжұәгҒҫгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгҖҢеҘіжҖ§гӮёгғЈгӮәгғҙгӮ©гғјгӮ«гғ«гҖҚгҒ§гҒҷгҖӮгҒқгӮҢгӮӮеҗ„гғЎгғігғҗгғјгҒҢгҖҒгҒјгҒҸгҒҢжҢҒгҒЈгҒҰгҒ„гҒӘгҒ„гҒ гӮҚгҒҶгӮўгғ«гғҗгғ гӮ’жҺЁжё¬гҒ—гҒҰжҢҒгҒЎеҜ„гҒЈгҒҰгҒҸгӮҢгӮӢгҒқгҒҶгҒ§гҒҷгҖӮ

гҖҖвҖңгӮёгғЈгӮәгӮ’иҒһгҒҸгҒӢгҒ„пјҒвҖқгҒӢгӮүе§ӢгҒҫгҒЈгҒҰвҖңгӮёгғЈгӮәгӮӮиҒһгҒҸдјҡвҖқгҒ«еӨүеҢ–гҒ—гҒҰжқҘгҒҫгҒ—гҒҹгҒҢгҖҒжҘҪгҒ—гӮ“гҒ§гҒҸгӮҢгӮӢгғЎгғігғҗгғјгҒҢйӣҶгҒҫгӮӢйҷҗгӮҠгҒҜгҖҒиӮ©гҒІгҒҳгӮ’ејөгӮүгҒҡгҒ«з¶ҡгҒ‘гҒҹгҒ„гҒЁжҖқгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

гҖҖгӮҜгғ©гӮ·гғғгӮҜгҒ®гғ”гӮўгғҺгғ»гӮҪгғҠгӮҝгӮ’иҒһгҒҸгҒЁиЁҖгҒҲгҒ°гҖҒгҒҫгҒҡгҒҜгғҷгғјгғҲгғјгғҙгӮ§гғігҖҒгғўгғјгғ„гӮЎгғ«гғҲгҒқгҒ—гҒҰгӮ·гғ§гғ‘гғігҖҒиҝ‘д»ЈгҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒ®гғ—гғӯгӮігғ•гӮЈгӮЁгғ•гҒЁгҒ„гҒҶгҒ®гҒҢгҖҒгҒјгҒҸгҒҢжҷӮгҖ…иҒһгҒҸдҪңжӣІе®¶гҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҖӮгҒқгӮҢгӮӮгҒқгҒ®жҷӮгҖ…гҒ«иҲҲе‘ігӮ’жҢҒгҒЈгҒҹжј”еҘҸ家гҒ®гӮўгғ«гғҗгғ гӮ’йӣҶдёӯгҒ—гҒҰиҒһгҒҸгҒЁгҒ„гҒҶдәӢгҒ®з©ҚгҒҝйҮҚгҒӯгҒҢеӨҡгҒӢгҒЈгҒҹгӮҲгҒҶгҒӘж°—гҒҢгҒҷгӮӢгҖӮд»ҠгҒҫгҒ§гҒ®гҒқгҒҶгҒ„гҒҶдәӢгӮ’й ҶдёҚеҗҢгҒ«жҖқгҒ„еҮәгҒ—гҒҰгҒҝгӮӢгҒЁгҖҒ

гҖҖеӯҰз”ҹжҷӮд»ЈгҒ«з”ҹеҚ”гҒ§е®үеЈІгӮҠгҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгҒЁгҒ„гҒҶзҗҶз”ұгҒ§жүӢгҒ«гҒ—гҒҹгӮҜгғ©гғ©гғ»гғҸгӮ№гӮӯгғ«гҒ®жј”еҘҸгҒҷгӮӢгғҷгғјгғҲгғјгғҙгӮ§гғігҒ®гғ”гӮўгғҺгғ»гӮҪгғҠгӮҝ第17з•ӘгғҶгғігғҡгӮ№гғҲгҒ®пј¬пј°гҖӮгҒқгҒ®з№Ҡзҙ°гҒ§гҒҝгҒҡгҒҝгҒҡгҒ—гҒ„жј”еҘҸгҒ«ж„ҹеӢ•гҒ—гҖҒгҒ“гӮҢгҒҢгҒјгҒҸгҒ®гӮ№гӮҝгғігғҖгғјгғүгҒ®гӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгӮҠгҖҒдҫӢгҒҲгҒ°гҖҒгғӘгғ’гғҶгғ«гҒ®гӮ№гӮұгғјгғ«гҒ®еӨ§гҒҚгҒ„жј”еҘҸгҒ«гҒҜгҖҒеӨ§гҒ’гҒ•гҒӘйҒ•е’Ңж„ҹгӮ’ж„ҹгҒҳгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгҒҫгҒҹгҖҒгҒ“гӮҢгҒҢгҒҚгҒЈгҒӢгҒ‘гҒ§гғҸгӮ№гӮӯгғ«гҒ®гғўгғјгғ„гӮЎгғ«гғҲгӮӮйҡҸеҲҶгҒЁиҒһгҒҚгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ

гҖҖеҗҢгҒҳжҷӮжңҹгҒ«гӮ·гғ§гғ‘гғігҒ®гғ”гӮўгғҺжӣІгӮӮеҘҪгӮ“гҒ§иҒһгҒ„гҒҰгҒ„гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгғҜгғ«гғ„гҒЁгҒӢгғһгӮәгғ«гӮ«гҒЁиЁҖгҒЈгҒҹжӣІгҒ§гҒҜгҖҒгғ«гғјгғ“гғігӮ·гғҘгӮҝгӮӨгғігӮ„гӮөгғігӮҪгғігғ»гғ•гғ©гғігӮҪгғҜгҒ®жј”еҘҸгӮ’гӮҲгҒҸиҒһгҒ„гҒҹгҒҢгҖҒгӮҪгғҠгӮҝгҒ§гҒҜгӮўгғ«гӮІгғӘгғғгғҒгӮ„гғӣгғӯгғҙгӮЈгғғгғ„гҒ®жј”еҘҸгӮ’жң¬еҪ“гҒ«гӮҲгҒҸиҒһгҒҚгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮзү№гҒ«гғӣгғӯгғҙгӮЈгғғгғ„гҒ§гҒҜгӮ·гғ§гғ‘гғігҒ«йҷҗгӮүгҒҡгғҷгғјгғҲгғјгғҙгӮ§гғігҒ®21з•ӘгғҜгғ«гғҲгӮ·гғҘгӮҝгӮӨгғігғ»гӮҪгғҠгӮҝгҒ®еҲҮгӮҢе‘ігҒ®иүҜгҒ„гҖҒиҝ«еҠӣгҒӮгӮӢжј”еҘҸгҒҜд»ҠгҒ§гӮӮй ӯгҒ«ж®ӢгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгӮўгғ«гӮІгғӘгғғгғҒгӮӮгғӣгғӯгғҙгӮЈгғғгғ„гҒ®гӮҲгҒҶгҒӘеҲҮгӮҢе‘ігҒҜгҒӘгҒ„гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒгҒқгҒ®иҝ«еҠӣгҒӮгӮӢжғ…зҶұзҡ„гҒӘжј”еҘҸгҒҜеӨ§еҘҪгҒҚгҒ§гҒ—гҒҹгҖӮгӮ·гғ§гғ‘гғігӮ„гғҒгғЈгӮӨгӮігғ•гӮ№гӮӯгғјгҒ®гғ”гӮўгғҺеҚ”еҘҸжӣІгҒ®гӮўгғ«гғҗгғ гҒҜдҪ•жһҡгӮӮжҢҒгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

гҖҖгҒЁгҖҒгҒҫгҒҒгҖҒгҒ“гӮ“гҒӘгҒ“гҒЁгӮ’жӣёгҒҚгҒ гҒҷгҒЁйҷҗгҒҢгҒӘгҒ„гҒЁгҒ„гҒҶгҒӢгҖҒж¬ЎгҒӢгӮүж¬ЎгҒЁжҖқгҒ„еҮәгҒ•гӮҢгӮӢгҒ®гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒдёҚжҖқиӯ°гҒӘгҒ“гҒЁгҒ«гӮ·гғҘгғјгғҷгғ«гғҲгҒ®гғ”гӮўгғҺгӮҪгғҠгӮҝгӮ’иҒһгҒ„гҒҹгҒЁгҒ„гҒҶиЁҳжҶ¶гҒҢгҒӮгҒҫгӮҠгҒӘгҒ„гҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮеҪ“жҷӮгҒјгҒҸгҒҢеҸӮиҖғгҒ«гҒ—гҒҰгҒ„гҒҹйҹіжҘҪгҒ®и§ЈиӘ¬жӣёйЎһгӮ’еј•гҒЈејөгӮҠеҮәгҒ—гҒҰгҒҝгҒҰгҒҝгӮӢгҒЁгҖҒгӮ·гғҘгғјгғҷгғ«гғҲгҒ®гғ”гӮўгғҺжӣІгҒЁгҒ—гҒҰгҒҜеҚіиҲҲжӣІгӮ„жҘҪиҲҲгҒ®жҷӮгҒЁиЁҖгҒЈгҒҹжӣІгҒ®и§ЈиӘ¬гҒҜгҒӮгҒЈгҒҰгӮӮгғ”гӮўгғҺгғ»гӮҪгғҠгӮҝгӮ’зҙ№д»ӢгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгӮӮгҒ®гҒҜгҒӘгҒ„гҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖдҫӢгҒҲгҒ°гҖҒйҹіжҘҪд№ӢеҸӢзӨҫгҒ®гҖҢеҗҚжӣІгҒ®жЎҲеҶ…гҖҖдёӯгҖҚгҖҒйҹіжҘҪж–°жӣёгҖҒS39е№ҙ12еҲ·гҖҒгҒ®и§ЈиӘ¬гӮ’еј•з”ЁгҒ—гҒҰгҒҝгӮӢгҒЁгҖҒгҖҢгӮ·гғҘгғјгғҷгғ«гғҲгҒ®гғ”гӮўгғҺдҪңе“ҒгҖҖпјҡгӮ·гғҘгғјгғҷгғ«гғҲгҒҜгҖҒиҮӘдҪңгҒ®е°Ҹе“ҒгҒ«гҒқгӮҢгҒһгӮҢгҖҢжҘҪиҲҲгҒ®жҷӮгҖҚгҖҢеҚіиҲҲжӣІгҖҚгҒЁеҗҚд»ҳгҒ‘гҒҹгҖӮгҒ“гӮҢгҒҜгҖҒгғЎгғігғҮгғ«гӮ№гӮҫгғјгғігҒ®гҖҢз„ЎиЁҖжӯҢгҖҚгғ–гғ©гғјгғ гӮ№гҒ®гҖҢй–“еҘҸжӣІгҖҚгҖҢгғ©гғ—гӮҪгғҮгӮЈгҖҚгҒӘгҒ©гҒЁе…ұйҖҡгҒҷгӮӢгҖӮгғӯгғһгғідё»зҫ©зҡ„гҒӘгғ”гӮўгғҺдҪңе“ҒгҒ§гҖҒжҷӮгҒ«гҒҜгӮҪгғҠгӮҝеҪўејҸгӮ„еӨүеҘҸжӣІгҒӘгҒ©гҒ®еҸӨе…ёзҡ„гҒӘж§ӢйҖ гӮӮеҠ гӮҸгҒЈгҒҰгҒҜгҒ„гӮӢгҒҢгҖҒеҶ…е®№гҒҜиҮӘз”ұгҒӘи©©жғ…гӮ’зӣӣгӮҠдёҠгҒ’гҒҹгӮӮгҒ®гҒ§гҖҒгӮ·гғҘгғјгғҷгғ«гғҲгҒ®е ҙеҗҲгҖҒгҒ“гҒ®дәҢгҒӨгҒ®гӮёгғЈгғігғ«гҒ«жң¬иіӘзҡ„гҒӘе·®з•°гҒҜгҖҒиҰӢгҒ„гҒ гҒӣгҒӘгҒ„гҖҚгҒ“гҒ®гӮҲгҒҶгҒ«зҙ№д»ӢгҒ•гӮҢгҒҰгҒҠгӮҠгҖҒгӮ·гғҘгғјгғҷгғ«гғҲгҒ®гғ”гӮўгғҺгғ»гӮҪгғҠгӮҝгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒҜдҪ•гӮӮи§ҰгӮҢгҒҰгҒ„гҒӘгҒ„гҖӮгҒқгӮ“гҒӘиӘҝеӯҗгҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҒӢгӮүеҪ“然гғ”гӮўгғҺгғ»гӮҪгғҠгӮҝгҒ®пј¬пј°гӮ’гҒјгҒҸгҒҢиіје…ҘгҒ—гҒҹиЁҳжҶ¶гӮӮгҒӘгҒ„гҖӮ

гҖҖгҒ§гҒҜгҒӘгҒңд»ҠгӮ·гғҘгғјгғҷгғ«гғҲгҒ®гғ”гӮўгғҺгғ»гӮҪгғҠгӮҝгҒӘгҒ®гҒӢгҖӮе®ҹгҒҜж•°е№ҙеүҚгҒ«гҖҢж„Ҹе‘ігҒҢгҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°гӮ№гӮӨгғігӮ°гҒҜгҒӘгҒ„гҖҚжқ‘дёҠжҳҘжЁ№и‘—гҖҒж–ҮиҠёжҳҘз§ӢгҖҒгҒЁиЁҖгҒҶжң¬гӮ’иіје…ҘгҒ—гҒҹгҖӮжқ‘дёҠжҳҘжЁ№ж°ҸгҒҢйҹіжҘҪгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰиӘһгҒЈгҒҹгӮӮгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҒҢгҖҒеҪ“然гҒјгҒҸгҒҜгҖҒеҪјгҒҢгӮёгғЈгӮәгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰдҪ•гӮ’иӘһгӮӢгҒӢгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰиҲҲе‘ігҒҢгҒӮгҒЈгҒҹгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҒҢгҖҒгҒ“гҒ®дёӯгҒ§гӮ·гғҘгғјгғҷгғ«гғҲгҖҢгғ”гӮўгғҺгғ»гӮҪгғҠгӮҝ第17з•ӘгғӢй•·иӘҝгҖҚD850гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҖҒеӨ§еҘҪгҒҚгҒӘжӣІгҒЁгҒ—гҒҰзҙ№д»ӢгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒҫгҒҹдёҖйғЁгӮ’еј•з”ЁгҒ•гҒӣгҒҰгӮӮгӮүгҒҶгҒЁгҖҒгҖҢзөҗеұҖгҒ®гҒЁгҒ“гӮҚгҖҒгӮ·гғҘгғјгғҷгғ«гғҲгҒ®гғ”гӮўгғҺгғ»гӮҪгғҠгӮҝгҒ®жҢҒгҒӨгҖҢеҶ—й•·гҒ•гҖҚгӮ„гҖҢгҒҫгҒЁгҒҫгӮҠгҒ®гҒӘгҒ•гҖҚгӮ„гҖҢгҒҜгҒҹиҝ·жғ‘гҒ•гҖҚгҒҢгҖҒд»ҠгҒ®гҒјгҒҸгҒ®еҝғгҒ«йҰҙжҹ“гӮҖгҒӢгӮүгҒӢгӮӮгҒ—гӮҢгҒӘгҒ„гҖӮгҒқгҒ“гҒ«гҒҜгғҷгғјгғҲгғјгғҙгӮ§гғігӮ„гғўгғјгғ„гӮЎгғ«гғҲгҒ®гғ”гӮўгғҺгғ»гӮҪгғҠгӮҝгҒ«гҒӘгҒ„гҖҒеҝғгҒ®иҮӘз”ұгҒӘгҒ°гӮүгҒ‘гҒ®гӮҲгҒҶгҒӘгӮӮгҒ®гҒҢгҒӮгӮӢгҖӮгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгҒ®еүҚгҒ«еә§гӮҠгҖҒзӣ®гӮ’й–үгҒҳгҒҰйҹіжҘҪгӮ’иҒҙгҒ„гҒҰгҒ„гӮӢгҒЁгҖҒгҒқгҒ“гҒ«гҒӮгӮӢдё–з•ҢгҒ®еҶ…еҒҙгҒ«еҗ‘гҒӢгҒЈгҒҰиҮӘ然гҒ«гҖҒеҖӢдәәзҡ„гҒ«гҖҒи¶ігӮ’иёҸгҒҝе…ҘгӮҢгҒҰгҒ„гҒҸгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгӮӢгҖӮйҹіжҘҪгӮ’зҙ жүӢгҒ§гҒҷгҒҸгҒ„дёҠгҒ’гҒҰгҖҒгҒқгҒ“гҒӢгӮүиҮӘеҲҶгҒӘгӮҠгҒ®йҹіжҘҪзҡ„жғ…жҷҜгӮ’гҖҒж°—гҒ®еҗ‘гҒҸгҒҫгҒҫгҒ«жҸҸгҒ„гҒҰгҒ„гҒ‘гӮӢгҖӮгҒқгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘгҖҒгҒ„гӮҸгҒ°иһҚйҖҡз„ЎзўҚгҒӘдё–з•ҢгҒҢгҖҒгҒқгҒ“гҒ«гҒҜгҒӮгӮӢгҒ®гҒ гҖҚгҒЁиӘһгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгҒ“гӮ“гҒӘйўЁгҒ«иЁҖгӮҸгӮҢгӮӢгҒЁгҖҒгҒјгҒҸгҒ®д»ҠгҒҫгҒ§зҹҘгӮүгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгӮ·гғҘгғјгғҷгғ«гғҲгҒ®гғ”гӮўгғҺгғ»гӮҪгғҠгӮҝгҒ®дё–з•ҢгҒҢдёҖдҪ“гҒ©гӮ“гҒӘгӮӮгҒ®гҒӢгҖҒиҰ—гҒ„гҒҰгҒҝгҒӘгҒҸгҒҰгҒҜгҒӘгӮүгҒӘгҒ„гҒЁжҖқгҒЈгҒҹгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖгҒқгҒ—гҒҰ17з•ӘгҒ®гғ”гӮўгғҺгғ»гӮҪгғҠгӮҝгӮ’жј”еҘҸгҒҷгӮӢгҖҒгӮўгӮ·гғҘгӮұгғҠгғјгӮёгҖҒгғ–гғ¬гғігғҮгғ«гҖҒгӮ·гғҘгғҠгғјгғҷгғ«гҖҒгғӘгғ’гғҶгғ«гҖҒгӮӨгӮ№гғҲгғҹгғігҖҒгғҳгғ–гғ©гғјгҖҒеҶ…з”°е…үеӯҗгҖҒгӮ№гӮігғҖгҖҒгӮ·гғ•гҖҒгӮұгғігғ—гҖҒгӮ«гғјгӮҫгғігҖҒгғҖгғ«гғҷгғ«гғҲгҖҒгӮ®гғ¬гғӘгӮ№гҖҒгӮўгғігӮ№гғҚгӮ№гҖҒгӮҜгғӘгғјгҒЁгҒ„гҒЈгҒҹ15дәәгҒ®жј”еҘҸиҖ…гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҖҒи§ЈиӘ¬гӮ’гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒқгҒ®дёӯгҒ§гҖҒеҪјгҒҢеҘҪгҒҝгҒ®жј”еҘҸгҒ®дёҖгҒӨгҒЁгҒ—гҒҰзҙ№д»ӢгҒ—гҒҹгғҜгғ«гӮҝгғјгғ»гӮҜгғӘгғјгғігҒ®жј”еҘҸгҒҷгӮӢгӮўгғ«гғҗгғ (VOX)гӮ’е…ҘжүӢгҒ—гҒҰгҖҒгҒјгҒҸгӮӮиҒһгҒ„гҒҰгҒҝгҒҹгҖӮгҒ—гҒӢгҒ—ж•°еӣһиҒһгҒ„гҒҹзЁӢеәҰгҒ§гҒҜгҖҒжқ‘дёҠжҳҘжЁ№ж°ҸгҒҢиҝ°гҒ№гҒҰгҒ„гӮӢгӮҲгҒҶгҒӘеўғең°гҒ«гҒӘгҒЈгҒҰйҹіжҘҪгӮ’иҒҙгҒҚгҒЁгӮӢгҒ“гҒЁгҒҜгҖҒж®ӢеҝөгҒӘгҒҢгӮүгҒјгҒҸгҒ«гҒҜгҒ§гҒҚгҒҰгҒ„гҒӘгҒ„гҖӮгҒҹгҒ—гҒӢгҒ«гғҷгғјгғҲгғјгғҙгӮ§гғігӮ„гғўгғјгғ„гӮЎгғ«гғҲгҒ®гғ”гӮўгғҺгғ»гӮҪгғҠгӮҝгҒ«йҰҙжҹ“гӮ“гҒ иҖігҒ§гҒҜгҖҒгӮ·гғҘгғјгғҷгғ«гғҲгҒ®гғ”гӮўгғҺгғ»гӮҪгғҠгӮҝ17з•ӘгҒҜйҒ•е’Ңж„ҹгҒҢе…Ҳиө°гҒЈгҒҰгҒ—гҒҫгҒҶгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖгӮҜгғ©гӮ·гғғгӮҜгҒ®дёӯеҸӨLPгҒҢгҒӢгҒӘгӮҠдҪҺдҫЎж јгҒ§иІ·гҒҲгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒӢгӮүгҒҜгҖҒдҪҺдҫЎж јгҒЁиЁҖгҒҶзҗҶз”ұгҒ гҒ‘гҒ§гҒҫгҒЁгӮҒиІ·гҒ„гӮ’жҷӮгҖ…гҒҷгӮӢгҖӮгҒ гҒӢгӮүжңҖиҝ‘гҒҜжӯЈзўәгҒ«гҒ©гӮ“гҒӘLPгҒҢжүӢе…ғгҒ«гҒӮгӮӢгҒӢжҠҠжҸЎгҒ—гҒҰгҒ„гҒӘгҒ„гҖӮгҒқгҒ“гҒ§гӮ·гғҘгғјгғҷгғ«гғҲгҒ®гғ”гӮўгғҺгғ»гӮҪгғҠгӮҝгҒҢжүӢе…ғгҒ«гҒӮгӮӢгҒ®гҒӢиӘҝгҒ№гҒҰгҒҝгҒҹгҖӮгӮҸгҒҡгҒӢгҒӘгҒҢгӮүгӮӮжүӢе…ғгҒ«гҒӮгҒЈгҒҹгҖӮ

гҖҖгҖҖгғ»гғ”гӮўгғҺгғ»гӮҪгғҠгӮҝ第16з•ӘгҖҒ第13з•ӘпјҸгғӘгғӘгғјгғ»гӮҜгғ©гӮҰгӮ№пјҸVANGURD

гҖҖгҖҖгғ»гғ”гӮўгғҺгғ»гӮҪгғҠгӮҝ第17з•ӘпјҸгӮ№гғҙгғЈгғҲгӮ№гғ©гғ•гғ»гғӘгғ’гғҶгғ«пјҸVICTOR

гҖҖгҖҖгғ»гғ”гӮўгғҺгғ»гӮҪгғҠгӮҝ第21з•ӘпјҸгӮўгғігғүгғјгғ«гғ»гғ•гӮ©гғ«гғҮгӮ№пјҸжқұиҠқEMI

гҖҖгҖҖгғ»гғ”гӮўгғҺгғ»гӮҪгғҠгӮҝ第21з•ӘпјҸгғҖгғӢгӮЁгғ«гғ»гғҗгғ¬гғігғңгӮӨгғ пјҸDGпјҲдҪҶгҒ—гҒ“гӮҢгҒҜCDпјү

гҖҖгҖҖгғ»гғ”гӮўгғҺгғ»гӮҪгғҠгӮҝ第1з•ӘгҖҒ第2з•ӘгҖҒ第13з•ӘгҖҒ第14з•ӘгҖҒ第17з•ӘгҖҒ第20з•ӘпјҸгғҜгғ«гӮҝгғјгғ»гӮҜгғӘгғјгғі

гҖҖгҖҖпјҲгҒ“гӮҢгҒҜгҖҒдёҠиҝ°гҒ®гӮҲгҒҶгҒ«жңҖеҲқгҒ«иіје…ҘгҒ—гҒҹгӮӮгҒ®пјү

гҖҖгҒ“гӮҢгӮүгҒ®гӮўгғ«гғҗгғ гӮ’еҸ–гӮҠеҮәгҒ—гҒҰгҒҜгҖҒдҪ•еӣһгӮӮиҒһгҒ„гҒҰгҒ„гӮҢгҒ°гҖҒдҪ•гҒӢж„ҹгҒҳгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгӮӢгҒ гӮҚгҒҶгҒЁгҒ„гҒҶгҒҸгӮүгҒ„гҒ®ж„ҹгҒҳгҒ§гҖҒжҷӮгҖ…иҒһгҒ„гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮд»ҠгҒҜгӮўгғігғүгғјгғ«гғ»гғ•гӮ©гғ«гғҮгӮ№гҒ®жј”еҘҸгҒҷгӮӢ第21з•ӘгӮ’ж°—гҒ«е…ҘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгҒ©гҒҶгӮӮгӮ·гғҘгғјгғҷгғ«гғҲгҒ®гғ”гӮўгғҺгғ»гӮҪгғҠгӮҝгҒҜжј”еҘҸиҖ…гҒ«гӮҲгҒЈгҒҰйҡҸеҲҶгҒЁеҚ°иұЎгҒ®еӨүеҢ–гҒҢеӨ§гҒҚгҒ„гӮҲгҒҶгҒӘж°—гҒҢгҒҷгӮӢгҖӮгҒ“гӮҢгҒӢгӮүгҒҜж„ҸиӯҳгҒ—гҒҰгҖҒиүІгҖ…гҒӘжј”еҘҸиҖ…гҒ®гӮўгғ«гғҗгғ гӮ’йӣҶгӮҒгҖҒиҒҙгҒ„гҒҰгҖҒгӮ·гғҘгғјгғҷгғ«гғҲгҒ®дё–з•ҢгӮ’зҗҶи§ЈгҒ—гҒҰжҘҪгҒ—гҒҝгҒҹгҒ„гҒЁжҖқгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

гҖҖгӮҜгғ©гӮ·гғғгӮҜгҒ®LPгӮ’д№…гҒ—гҒ¶гӮҠгҒ«гҒҫгҒЁгӮҒиІ·гҒ„гҒ—гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгҒЁиЁҖгҒЈгҒҰгӮӮеӨ§гҒ—гҒҹжһҡж•°гҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгҖҒ25жһҡзЁӢеәҰгҒ§гҒҷгҖӮгҒ§гӮӮеә—гҒ«гҒӮгҒЈгҒҹгӮҜгғ©гӮ·гғғгӮҜгҒ®LPгӮ’гҒ»гҒЁгӮ“гҒ©иІ·гҒҠгҒҶгҒЁжҖқгҒЈгҒҰиІ·гҒЈгҒҹгҒ®гҒ§гҒҷгҒӢгӮүгҖҒж°—еҲҶгҒҜгҒҫгҒЁгӮҒиІ·гҒ„гҒ§гҒҷгҖӮгҒ“гӮҢгҒҢгҒӘгҒңд№…гҒ—гҒ¶гӮҠгҒӢгҒЁиЁҖгҒҶгҒЁгҖҒжңҖиҝ‘гҒҜгҒ“гҒҶгҒ„гҒҶгғҒгғЈгғігӮ№гҒ«гҒЁгӮ“гҒЁеҮәгҒҸгӮҸгҒ•гҒӘгҒҸгҒӘгҒЈгҒҹгҒӢгӮүгҒ§гҒҷгҖӮе»үдҫЎгҒ®LPгӮ’еҸ–гӮҠжүұгҒҶгҒҠеә—гҒ«гҒҜгҖҒгғ—гғӯгҒЁжҖқгҒҲгӮӢж–№гҒҢе®ҡжңҹзҡ„гҒ«гҖҒгӮҝгӮӨгғҹгғігӮ°гӮҲгҒҸиЎЁгӮҢгҒҰгҖҒгҒ“гҒҶгҒ„гҒҶгҒҹгҒҗгҒ„гҒ®LPгӮ’гҒҫгҒЁгӮҒиІ·гҒ„гҒ—гҒҰгҒ„гҒҸгҒ“гҒЁгҒҢеў—гҒҲгҒҹгӮҲгҒҶгҒ§гҒҷгҖӮгҒ“гҒҶгҒ„гҒҶдәәгҒҹгҒЎгҒЁеҜҫжҠ—гҒ§гҒҚгӮӢж №ж°—гӮ’гҒјгҒҸгҒҜжҢҒгҒЎеҗҲгӮҸгҒӣгҒҰгҒ„гҒӘгҒ„гҒ®гҒ§гҖҒгҒҫгҒЁгӮҒиІ·гҒ„гҒҷгӮӢж©ҹдјҡгҒҢжёӣгҒЈгҒҰгҒ—гҒҫгҒЈгҒҹгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮ

гҖҖгҒ гҒӢгӮүгҖҒд»ҠеӣһгӮӮгҒқгҒҶгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгӮ’жңҹеҫ…гҒ—гҒҹгҒ®гҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгҖҒгҒӮгӮӢдәәгҒ«й јгҒҫгӮҢгҒҰгҒ„гҒҹгҖҒдёӯеҸӨгҒ®е®үгҒ„гғ—гғӘгғЎгӮӨгғігӮўгғігғ—гҒҢгҒӘгҒ„гҒӢжҺўгҒ—гҒ«иЎҢгҒЈгҒҹгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮзөҗжһңгҒЁгҒ—гҒҰгҖҒж°—гҒ«е…ҘгҒЈгҒҹгӮӮгҒ®гҒҜгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҒ®гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒгҒқгҒ®гҒҹгӮҒгҒ«гҒөгӮүгҒЈгҒЁдёӯеҸӨгҒ®LPгҒ®жЈҡгӮ’зңәгӮҒгҒҹгӮүгҖҒгӮҜгғ©гӮ·гғғгӮҜгҒ®LPгҒҢгҒҫгҒЁгӮҒгҒҰжЈҡгҒ«еҸҺгҒҫгҒЈгҒҰгҒ„гҒҹгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮгҒ©гӮ“гҒӘгӮӮгҒ®гҒҢгҒӮгӮӢгҒӢиҰӢгҒҰгҒ„гӮӢгҒЁгҖҒдҪ•гҒЁгҒӘгҒҸгӮҸгҒӢгӮӢгҒ®гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒгҒ“гҒ“гҒ«гҒӮгӮӢгӮӮгҒ®гҒ®еӨ§йғЁеҲҶгҒҜеҖӢдәәгҒҢжүҖжңүгҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгӮӮгҒ®гҒҢеЈІгӮҠгҒ«еҮәгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгӮҲгҒҶгҒ§гҒҷгҖӮгӮёгғЈгӮұгғғгғҲгӮӮгҒЁгҒҰгӮӮгҒҚгӮҢгҒ„гҒ§гҖҒгҒ“гҒҶгҒ„гҒҶгӮӮгҒ®гҒҜзӣӨгҒ®гҒҷгӮҠеӮ·гӮӮгҒ»гҒЁгӮ“гҒ©з„ЎгҒ„гҒЁжҖқгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгӮҲгҒҸеҗҹе‘ігҒҷгӮҢгҒ°еҗҢгҒҳгӮӮгҒ®гҒҢ家гҒ«гҒӮгӮӢгҒЁжҖқгҒҲгҒҫгҒҷгҒҢгҖҒгҒ“гҒҶгҒ„гҒҶзЁӢеәҰгҒ®иүҜгҒ„гӮӮгҒ®гҒҜгҒ©гҒҶгҒ—гҒҰгӮӮгҒҫгҒЁгӮҒиІ·гҒ„гҒ—гҒҹгҒҸгҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ

гҖҖе…ҘжүӢгҒ—гҒҹLPгҒ®дёҖйғЁгӮ’й ҶдёҚеҗҢгҒ§зҙ№д»ӢгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ

гҖҖгҖҖгғ»гӮ·гғ§гӮ№гӮҝгӮігғјгғҙгӮЈгғғгғҒгҖҒдәӨйҹҝжӣІз¬¬1з•ӘгҖҒ第9з•ӘгҖҒгғҗгғјгғігӮ№гӮҝгӮӨгғіжҢҮжҸ®гҖҒгғӢгғҘгғјгғЁгғјгӮҜгғ»гғ•гӮЈгғ«

гҖҖгҖҖгғ»гӮ·гғ§гӮ№гӮҝгӮігғјгғҙгӮЈгғғгғҒгҖҒдәӨйҹҝжӣІз¬¬5з•ӘгҖҒгӮ·гғ«гғҙгӮ§гӮ№гғҲгғӘжҢҮжҸ®гҖҒгӮҰгӮЈгғјгғігғ»гғ•гӮЈгғ«

гҖҖгҖҖгғ»гғ–гғ«гғғгӮҜгғҠгғјгҖҒдәӨйҹҝжӣІз¬¬3з•ӘгҖҒгғҷгғјгғ жҢҮжҸ®гҖҒгӮҰгӮЈгғјгғігғ»гғ•гӮЈгғ«

гҖҖгҖҖгғ»гғ–гғ«гғғгӮҜгғҠгғјгҖҒдәӨйҹҝжӣІз¬¬5з•ӘгҖҒгӮҜгғҠгғғгғ‘гғјгғ„гғ–гғғгӮ·гғҘжҢҮжҸ®гҖҒгӮҰгӮЈгғјгғігғ»гғ•гӮЈгғ«

гҖҖгҖҖгғ»гғһгғјгғ©гғјгҖҒдәӨйҹҝжӣІз¬¬9з•ӘгҖҒгғҗгғјгғігӮ№гӮҝгӮӨгғіжҢҮжҸ®гҖҒгғӢгғҘгғјгғЁгғјгӮҜгғ»гғ•гӮЈгғ«

гҖҖгҖҖгғ»гӮ·гғҷгғӘгӮҰгӮ№гҖҒдәӨйҹҝжӣІз¬¬2з•ӘгҖҒгғўгғігғҲгӮҘгғјжҢҮжҸ®гҖҒгғӯгғігғүгғідәӨйҹҝжҘҪеӣЈ

гҖҖгҖҖгғ»гӮ·гғҷгғӘгӮҰгӮ№гҖҒдәӨйҹҝжӣІз¬¬3з•ӘгҖҒ第5з•ӘгҖҒгӮ¶гғігғҮгғ«гғӘгғігӮ°жҢҮжҸ®гҖҒгғҷгғ«гғӘгғідәӨйҹҝжҘҪеӣЈ

гҖҖгҖҖгғ»гғҷгғјгғҲгғјгғҙгӮ§гғігҖҒгғ”гӮўгғҺеҚ”еҘҸжӣІз¬¬3з•ӘгҖҒ第4з•ӘгҖҒгӮјгғ«гӮӯгғі(p)гҖҒгғҗгғјгғігӮ№гӮҝгӮӨгғіжҢҮжҸ®гҖҒгғӢгғҘгғјгғЁгғјгӮҜгғ»гғ•гӮЈгғ«гҖҒгӮӘгғјгғһгғігғҮгӮЈжҢҮжҸ®гҖҒгғ•гӮЈгғ©гғҮгғ«гғ•гӮЈгӮўз®ЎејҰжҘҪеӣЈ

гҖҖгҖҖгғ»гғҷгғјгғҲгғјгғҙгӮ§гғігҖҒгғ”гӮўгғҺеҚ”еҘҸжӣІз¬¬3з•ӘгҖҒгғҗгғғгӮҜгғҸгӮҰгӮ№(p)гҖҒгӮӨгғғгӮ»гғ«гӮ·гғҘгғҶгғғгғҲжҢҮжҸ®гҖҒгӮҰгӮЈгғјгғігғ»гғ•гӮЈгғ«

гҖҖгҖҖгғ»гғўгғјгғ„гӮЎгғ«гғҲгҖҒгғ”гӮўгғҺеҚ”еҘҸжӣІз¬¬14з•ӘгҖҒ第24з•ӘгҖҒгғҡгғ©гӮӨгғӨ(p)пјҶжҢҮжҸ®гҖҒгӮӨгӮ®гғӘгӮ№е®ӨеҶ…жҘҪеӣЈ

гҖҖгҖҖгғ»гғ–гғ©гғјгғ гӮ№гҖҒгғ”гӮўгғҺеҚ”еҘҸжӣІз¬¬1з•ӘгҖҒгғҗгғғгӮҜгғҸгӮҰгӮ№(p)гҖҒгғҷгғјгғ жҢҮжҸ®гҖҒгӮҰгӮЈгғјгғігғ»гғ•гӮЈгғ«

гҖҖгҖҖгғ»Rгғ»гӮ·гғҘгғҲгғ©гӮҰгӮ№дәӨйҹҝи©©еҗҚжј”йӣҶгҖҒгғ•гғ«гғҲгғҙгӮ§гғігӮ°гғ©гғјжҢҮжҸ®гҖҒгӮҰгӮЈгғјгғігғ»гғ•гӮЈгғ«

гҖҖгҖҖгғ»гӮ·гғ§гғ‘гғігҖҒгғ”гӮўгғҺгғ»гӮҪгғҠгӮҝ第2з•ӘгҖҒ第3з•ӘгҖҒгғ«гғјгғ“гғігӮ·гғҘгӮҝгӮӨгғі(p)

гҖҖгҖҖгғ»гғ–гғ©гғјгғ гӮ№гҖҒејҰжҘҪ5йҮҚеҘҸжӣІз¬¬1з•ӘгҖҒ第2з•ӘгҖҒгғҲгғігғ—гғ©гғјпјҲгғҙгӮЈгӮӘгғ©пјүпјҶгғ–гғҖгғҡгӮ№гғҲSQ

гҖҖгҖҖгғ»гғӘгғ гӮ№гӮӯгғјгғ»гӮігғ«гӮөгӮігғ•гҖҒгӮ·гӮ§гӮЁгғ©гӮ¶гғјгғүгҖҒгӮўгғігӮ»гғ«гғЎжҢҮжҸ®гҖҒгӮ№гӮӨгӮ№гғ»гғӯгғһгғігғү

гҖҖгғҗгғјгғігӮ№гӮҝгӮӨгғігӮ„гӮҜгғҠгғғгғ‘гғјгғ„гғ–гғғгӮ·гғҘгҒ®жҢҮжҸ®гҒ—гҒҹгӮӮгҒ®гӮ„гҖҒгғҗгғғгӮҜгғҸгӮҰгӮ№гҒ®гғ”гӮўгғҺгҒ®LPгҒ®дҪ•жһҡгҒӢгҒҜгҒҷгҒ§гҒ«жүӢе…ғгҒ«гҒӮгӮӢгӮҲгҒҶгҒӘж°—гӮӮгҒҷгӮӢгҒҢгҖҒгҒ“гҒҶгҒ„гҒҶдёҖжңҹдёҖдјҡгҒ®еҮәдјҡгҒ„гҒ§гҒҜжүӢгҒ«е…ҘгӮҢгҒҰгҒҠгҒҚгҒҹгҒ„гҒЁжҖқгҒҶгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖжҳЁд»ҠгҒ®LPгҒ®иүҜгҒ•гҒҢеҶҚи©•дҫЎгҒ•гӮҢгҒҰгҖҒж–°гҒ—гҒ„LPгӮ„еҗҚзӣӨгҒҢеҫ©еҲ»гҒ•гӮҢгӮӢгҒ®гҒҜгҒҶгӮҢгҒ—гҒ„гҒ“гҒЁгҒ§гҒӮгӮӢгҒҢгҖҒеҸҚйқўе»үдҫЎгҒӘгӮҜгғ©гӮ·гғғгӮҜгҒ®LPгҒ®е…ҘжүӢгҒҢйӣЈгҒ—гҒҸгҒӘгӮӢгҒ®гҒҜгҒӨгӮүгҒ„гҖӮгҒқгӮҢгҒ§гӮӮжҷӮгҒ«гҒҜгҒ“гҒ®гӮҲгҒҶгҒӘе№ёйҒӢгҒ«е·ЎгӮҠеҗҲгҒҲгӮӢгҒ“гҒЁгӮӮгҒӮгӮӢгҖӮгҒҫгҒ•гҒ«вҖңзҠ¬гӮӮжӯ©гҒ‘гҒ°жЈ’гҒ«гҒӮгҒҹгӮӢвҖқгҒ®дҫӢгҒҲгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ