|

гҖҖKATCHгҒ®FMж”ҫйҖҒгҒ§гҖҒSUNVALLEY AUDIOгҒ®еӨ§ж©ӢгҒ•гӮ“гҒҢгғ‘гғјгӮҪгғҠгғӘгғҶгӮЈгҒЁгҒ—гҒҰжӢ…еҪ“гҒҷгӮӢгҖҢFMгӮёгғЈгӮәе–«иҢ¶PitchгҖҚгҒҢпј’пјҗпј‘пј–е№ҙпј‘пј‘жңҲгӮҲгӮҠж–°гҒ—гҒҸгӮ№гӮҝгғјгғҲгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮж”ҫйҖҒжҷӮй–“гҒҜеҫ“жқҘгҒ®гҖҢгӮҲгҒҶгҒ“гҒқгӮӘгғјгғҮгӮЈгӮӘгғ«гғјгғ гҖҚгҒЁеҗҢгҒҳеңҹжӣңж—ҘеӨңгҒ®пј‘пјҗжҷӮгҒӢгӮүпј‘пј‘жҷӮгҒ§гҒҷгҖӮгҒ“гҒ®з•Әзө„гҒ§гҒҜгҖҒгғһгӮ№гӮҝгғјгӮ’зҹҘз«ӢгҒ®гӮёгғЈгӮәе–«иҢ¶гӮ°гғғгғүгғ»гғҷгӮӨгғҲгҒ®зҘһи°·гҒ•гӮ“гҒҢжӢ…еҪ“гҒ•гӮҢгҖҒгҒӘгӮ“гҒЁгҒӘгҒҸгҒ„гҒӨгӮӮгҒ„гӮӢеёёйҖЈе®ўгҒ®дёҖдәәгӮ’гҒјгҒҸгҒҢжӢ…еҪ“гҒ—гҖҒгӮёгғЈгӮәж„ӣеҘҪ家гҒ®еӨ§ж©ӢгҒ•гӮ“гҒҢгӮёгғЈгӮәе–«иҢ¶гӮ’иЁӘгӮҢгҖҒгӮёгғЈгӮәгҒ®йҹіжҘҪгӮ’гҒӢгҒ‘гҒӘгҒҢгӮүгӮёгғЈгӮәи«Үзҫ©гӮ’гҒӢгӮҸгҒҷгҒЁгҒ„гҒҶж§ӢжҲҗгҒ§гҒҷгҖӮ

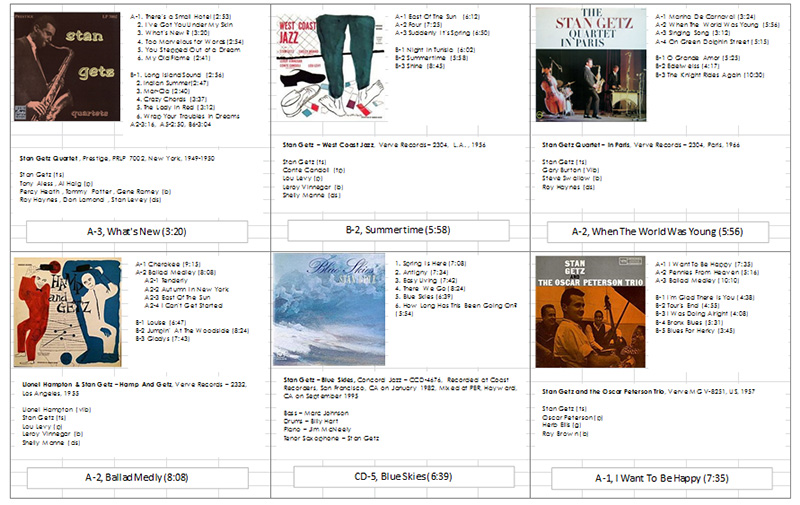

гҖҖпј‘пј‘жңҲж”ҫйҖҒеҲҶгҒ®еҸҺйҢІпјҲпј’еӣһгҒ§иЁҲпј’жҷӮй–“пјүгҒҢпј‘пјҗжңҲгҒ«иЎҢгӮҸгӮҢгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгӮёгғЈгӮәгҒ®LPгӮ’пј“дәәгҒ§жҢҒгҒЎеҜ„гӮҠгҖҒжј”еҘҸгӮ’иҒҙгҒҚгҒӘгҒҢгӮүгҒӮгҒӮгҒ гҖҒгҒ“гҒҶгҒ гҒЁиЁҖгҒҶгӮҸгҒ‘гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒеҲқгӮҒгҒҰгҒ®гҒ“гҒЁгҒ§гҒ©гӮ“гҒӘLPгӮ’йҒёгҒ¶гҒ®гҒӢиҝ·гҒ„гҒҫгҒ—гҒҹгҒҢгҖҒгҒјгҒҸгҒҜпј‘еӣһзӣ®гҒҜгҖҢгӮёгғЈгӮәгӮ’иҒһгҒҚе§ӢгӮҒгҒҹпј‘пјҷпј–пјҗе№ҙд»ЈгҒ§гҒ®LPгҖҚгҖҒпј’еӣһзӣ®гҒҜеӨ§еҘҪгҒҚгҒӘгҖҢгӮ№гӮҝгғігғ»гӮІгғғгғ„гҒ®жӯҢгӮӮгҒ®жј”еҘҸгҖҚгҒӢгӮүйҒёе®ҡгҒ—гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮпј‘еӣһзӣ®гҒ®гғҶгғјгғһгҒҜеҪ“然гӮҲгҒҸиҒһгҒ„гҒҹеҪ“жҷӮгҒ®жј”еҘҸгҒӢгӮүйҒёгҒігҒҫгҒ—гҒҹгҒҢгҖҒпј’еӣһзӣ®гҒ®гғҶгғјгғһгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒҜгҖҒж”№гӮҒгҒҰжүӢе…ғгҒ«гҒӮгӮӢйҹіжәҗгӮ’иҒһгҒҚгҒӘгҒҠгҒ—гҒҰйҒёгҒігҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгҒқгҒҶгҒҷгӮӢгҒЁд»ҠгҒҫгҒ§ж°—гҒҢд»ҳгҒӢгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹж–°гҒ—гҒ„зҷәиҰӢгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгҒ“гҒҶгҒ„гҒҶзҷәиҰӢгҒҢгҒ§гҒҚгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢз•Әзө„гҒ«еҸӮеҠ гҒ•гҒӣгҒҰгӮӮгӮүгҒЈгҒҰиүҜгҒӢгҒЈгҒҹгҒ“гҒЁгҒ®дёҖгҒӨгҒ§гҒҷгҖӮжә–еӮҷж®өйҡҺгҒ§гҒҜпј–жӣІйҒёе®ҡгҒ—гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ

гҖҖж”ҫйҖҒгҒ§е®ҹйҡӣгҒ«дҪҝз”ЁгҒ—гҒҹгҒ®гҒҜгҖҒгӮўгғ«гғҗгғ West Coast JazzгӮҲгӮҠSummertimeгҒЁгӮўгғ«гғҗгғ Blue SkiesгӮҲгӮҠеҗҢеҗҚжӣІгҒ®пј’жӣІгҒ§гҒҷгҖӮзү№гҒ«Blue SkiesгҒҜCDгҒ—гҒӢзҷәеЈІгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒӘгҒ„жӣІгҒ§гҒҷгҒҢгҖҒд»ҠеӣһгҒӮгӮүгҒҹгӮҒгҒҰеӨ§еӨүгҒҷгҒ°гӮүгҒ—гҒ„гҒЁжҖқгҒЈгҒҹгҒ®гҒ§гҖҒеҺҹеүҮLPгҒ§йҒёжҠһгҒ—гӮҲгҒҶгҒЁгҒ„гҒҶдёӯгҒ§гҒӮгҒҲгҒҰзҙ№д»ӢгҒ•гҒӣгҒҰгҒ„гҒҹгҒ гҒҚгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮд»ҠеӣһгҒҜзҙ№д»ӢгҒ§гҒҚгҒҫгҒӣгӮ“гҒ§гҒ—гҒҹгҒҢStan Getz Quartet In ParisгҒЁгҒ„гҒҶгӮўгғ«гғҗгғ гҒ«гҒӮгӮӢWhen The World Was YoungгҒЁгҒ„гҒҶжӣІгҒҜгҖҒгӮӮгҒЁгӮӮгҒЁгҒҜгӮ·гғЈгғігӮҪгғіжӣІгҒ§гҖҒгӮўгғӢгӮҝгғ»гӮӘгғҮгӮЈгҒҢгҒ—гҒЈгҒЁгӮҠгҒЁжӯҢгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гӮ’иҒһгҒ„гҒҰеҘҪгҒҚгҒ«гҒӘгҒЈгҒҹгҒ®гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒгӮІгғғгғ„гӮӮзҙ жҷҙгӮүгҒ—гҒҸжӯҢгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒҫгҒҹгҒ“гҒ“гҒ«гҒҜеҸ–гӮҠдёҠгҒ’гҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҒ®гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒDear Old StockholmпјҲгҒ“гҒ®жӣІгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒҜгғһгӮ·гғҘгғһгғӯгғ»гғ¬гӮігғјгғүгҒ®дёҠдёҚзӨҫй•·гҒ®и§ЈиӘ¬гҒҢе„ӘгӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷпјүгҒЁгҒӢStan Getz Quartet At LargeгҒЁгҒ„гҒҶгӮўгғ«гғҗгғ гҒ®Folks Who Live On The HillгҒЁгҒ„гҒЈгҒҹжӣІгӮӮгӮІгғғгғ„гҒӘгӮүгҒ§гҒҜгҒ®зҙ жҷҙгӮүгҒ—гҒ„жӯҢеҝғгӮ’иҒһгҒӢгҒӣгҒҰгҒҸгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮ

гҖҖгҒҫгҒҹгҒ“гҒ®Stan Getz Quartet At LargeгҒЁгҒ„гҒҶгӮўгғ«гғҗгҒ®гҒ“гҒЁгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҖҒпј’пјҗпј‘пј•е№ҙпј‘жңҲпј‘пј–ж—ҘгҒ®йӣ‘иЁҳеёігҒ«жӣёгҒҚгҒҫгҒ—гҒҹгҒҢгҖҒгҒқгҒ®дёӯгҒ§иӘӨгҒЈгҒҰжӣёгҒ„гҒҹгҒ“гҒЁгҒЁгҒӢгҖҒиҝҪеҠ гҒ—гҒҹгҒ»гҒҶгҒҢиүҜгҒ„гҒ“гҒЁгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰдёҠдёҚзӨҫй•·гӮҲгӮҠгӮўгғүгғҗгӮӨгӮ№гӮ’гҒ„гҒҹгҒ гҒҚгҒҫгҒ—гҒҹгҒ®гҒ§гҖҒгҒ“гҒ“гҒ«иҝҪеҠ гҒ—гҒҰгҒҠгҒҚгҒҫгҒҷгҖӮгҖҢгҒ“гҒ®гӮўгғ«гғҗгғ гҒҜпј‘пјҷпј–пјҗе№ҙгӮІгғғгғ„гҒҢпј“пј“жӯігҒ®жҷӮгҒ«гҖҒгӮігғҡгғігғҸгғјгӮІгғігҒ§гғ©гӮӨгғ–жј”еҘҸгӮ’иЎҢгҒЈгҒҹгӮӮгҒ®гӮ’йҢІйҹігҒ—гҒҹгӮӮгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖҚгҒЁжӣёгҒҚгҒҫгҒ—гҒҹгҒҢгҖҒе®ҹйҡӣгҒ«гҒҜгғ©гӮӨгғ–жј”еҘҸгҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгҖҒгӮігғҡгғігғҸгғјгӮІгғігҒ«гҒӮгӮӢKildevangs ChurchгҒЁгҒ„гҒҶж•ҷдјҡгҒ§йҢІйҹігҒ—гҒҹгӮӮгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒҫгҒҹгҖҢжҷ©е№ҙгҒ®гӮІгғғгғ„гҒ®жј”еҘҸгҒҜзңҹеүЈеӢқиІ гӮ’гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒӢгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘз·Ҡејөж„ҹгҒЁеҮ„гҒҝгӮ’ж„ҹгҒҳгӮӢгҒҢгҖҒгҒ“гҒ®жҷӮгҒ®жј”еҘҸгҒҜгӮҖгҒ—гӮҚгӮҶгҒЈгҒҹгӮҠгҒЁгҒ—гҒҹгӮҶгҒЁгӮҠгӮ’ж„ҹгҒҳгӮүгӮҢгҖҒиҒһгҒ„гҒҰгҒ„гҒҰгҒ“гҒЎгӮүгӮӮгғӘгғ©гғғгӮҜгӮ№еҮәжқҘгӮӢгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖҚгҒЁжӣёгҒҚгҒҫгҒ—гҒҹгҒҢгҖҒгӮўгғ«гғҗгғ гӮҝгӮӨгғҲгғ«гҒ®At LargeгҒЁгҒ„гҒҶиЁҖи‘үгҒҜгҖҢжҚ•гӮүгӮҸгӮҢгҒӘгҒ„гҒ§гҖҒйҖғиө°дёӯгҒ§гҖҒиҮӘз”ұгҒ§гҖҒе…ЁдҪ“гҒЁгҒ—гҒҰгҖҒдёҖиҲ¬гҒ®гҖҒгҒӮгҒҫгҒӯгҒҸгҖҚгҒӘгҒ©гҒЁгҒ„гҒЈгҒҹж„Ҹе‘ігҒ§гҒ®дҪҝгҒ„ж–№гҒҢгҒӮгӮҠгҖҒгғӘгғ©гғғгӮҜгӮ№гҒ—гҒҹжј”еҘҸгӮӮгӮўгғ«гғҗгғ гӮҝгӮӨгғҲгғ«гҒ®зӢҷгҒ„гҒӢгӮӮгҒ—гӮҢгҒӘгҒ„гҒЁгӮӮиҖғгҒҲгӮүгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮ

гҖҖ1974е№ҙгҒ«гғ“гғ«гғ»гӮЁгғҙгӮЎгғігӮ№гҒЁе…ұжј”гҒ—гҒҹBut BeautifulгҒЁгҒ„гҒҶгӮўгғ«гғҗгғ гҒ®дёӯгҒ®The PeacocksгҒЁгҒ„гҒҶжӣІгӮӮгӮЁгғҙгӮЎгғігӮ№гҒЁгҒ®гғҮгғҘгӮӘгҒ§з·Ҡејөж„ҹгҒ®гҒӮгӮӢзҙ жҷҙгӮүгҒ—гҒ„жј”еҘҸгҒ§гҒҷгҖӮгҒ“гҒ®жӣІгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒҜдҪңжӣІиҖ…гҒ§гҒӮгӮҠгғ”гӮўгғӢгӮ№гғҲгҒ§гӮӮгҒӮгӮӢJimmie RowlesгҒЁе…ұжј”гҒ—гҒҹThe PeacocksгҒЁгҒ„гҒҶгӮўгғ«гғҗгғ гҒ§гӮӮзҙ жҷҙгӮүгҒ—гҒ„жј”еҘҸгӮ’гҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒҫгҒҹжҷ©е№ҙгҒ®з·Ҡејөж„ҹгҒЁеҮ„гҒҝгӮ’ж„ҹгҒҳгҒ•гҒӣгӮүгӮҢгӮӢжј”еҘҸгҒЁгҒ—гҒҰгҖҒгӮұгғӢгғјгғ»гғҗгғӯгғігҒЁгҒ®гғҮгғҘгӮӘгӮўгғ«гғҗгғ People TimeгҒ«еҸҺйҢІгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢFirst SongгӮӮең§еҖ’зҡ„иҝ«еҠӣгҒ®жј”еҘҸгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒ“гӮҢд»ҘеӨ–гҒ«гӮӮгӮІгғғгғ„гҒ®жӯҢзү©гӮ’жҺўгҒӣгҒ°зҙ жҷҙгӮүгҒ—гҒ„жј”еҘҸгҒҜгҒ„гҒЈгҒұгҒ„гҒӮгӮӢгҒЁжҖқгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮеҪјгҒ®жӯҢеҝғгҒҜеӨ©жүҚгҒ§гҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°иЎЁзҸҫгҒ§гҒҚгҒӘгҒ„е”ҜдёҖз„ЎдәҢгҒ®гӮӮгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖпј‘пј‘жңҲгҒӢгӮүе§ӢгҒҫгӮӢгҖҢFMгӮёгғЈгӮәе–«иҢ¶PitchгҖҚгӮ’жҳҜйқһжҘҪгҒ—гӮ“гҒ§гҒ„гҒҹгҒ гҒ‘гҒҹгӮүгҒЁжҖқгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮпјҲгҒ“гҒ®ж”ҫйҖҒгҒҜгӮӨгғігӮҝгғјгғҚгғғгғҲгғ»гғ©гӮёгӮӘгҒ§гӮӮиҒһгҒ‘гҒҫгҒҷпјүгҖҢгӮІгғғгғ„гҒ®жӯҢгӮӮгҒ®жј”еҘҸгҖҚгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒҜгҖҒз¶ҡгҒҚгӮ’гҒ©гҒ“гҒӢгҒ§ж”ҫйҖҒгҒ«еҸ–гӮҠдёҠгҒ’гӮҢгҒ°гҒЁжҖқгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

иҖҒиҖ„пјҲгӮҚгҒҶгӮӮгҒҶпјүпјҡпјҲгҖҢиҖҒгҖҚгҒҜ70жӯігҒ®иҖҒдәәгҖҒгҖҢиҖ„гҖҚгҒҜ80пҪҘ90жӯігҒ®иҖҒдәәпјүиҖҒгҒ„гҒјгӮҢгӮӢгҒ“гҒЁгҖҒиҖҒгҒ„гҒјгӮҢгҒҹдәә

гҒјгҒҸгҒҢд»ҘеүҚеӢӨгӮҒгҒҰгҒ„гҒҹдјҡзӨҫгҒЁй–ўйҖЈгҒ®ж·ұгҒ„дјҡзӨҫгҒ«гҖҒиұҠз”°дёӯеӨ®з ”究жүҖгҒЁгҒ„гҒҶгҒ®гҒҢгҒӮгӮҠгҖҒеҪ“жҷӮгҒқгҒ“гҒ®жүҖй•·гӮ’гҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгҒ®гҒҢжў…еҺҹеҚҠдәҢгҒЁгҒ„гҒҶдәәгҒ§жў…еҺҹзҢӣгҒ•гӮ“гҒ®е®ҹзҲ¶гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒқгӮ“гҒӘгҒ“гҒЁгҒӢгӮүжў…еҺҹзҢӣгҒ•гӮ“гӮ’зҹҘгӮҠгҖҒгҒқгҒ®и‘—дҪңгҒ«гҒҜй–ўеҝғгӮ’жҢҒгҒЎгҖҒзү№гҒ«д»Ҹж•ҷй–ўдҝӮгӮ’дёӯеҝғгҒ«иӘӯгӮ“гҒ§гҒҚгҒҹгҖӮ

гҖҖгҖҺеӯҰе•ҸгҒ®гҒҷгҒҷгӮҒгҖҸдҪјжҲҗеҮәзүҲзӨҫ

гҖҖгҖҺд»Ҹж•ҷгҒ®жҖқжғігҖҸи§’е·қжӣёеә—

гҖҖгҖҺд»ҸеғҸгҒ®гҒ“гҒ“гӮҚгҖҸйӣҶиӢұзӨҫ

гҖҖгҖҺдё–з•ҢгҒЁдәәй–“-жҖқгҒҶгҒҫгҒҫгҒ«гҖҸж–Үи—қжҳҘз§Ӣ

гҖҖгҖҺжў…еҺҹзҢӣгҒ®жҺҲжҘӯ д»Ҹж•ҷгҖҸжңқж—Ҙж–°иҒһзӨҫ

гҖҖгҖҺжў…еҺҹзҢӣгҒ®жҺҲжҘӯ йҒ“еҫігҖҸжңқж—Ҙж–°иҒһзӨҫ

гҖҖгҖҺжӯ“е–ңгҒҷгӮӢеҶҶз©әгҖҸж–°жҪ®зӨҫ

гҖҖгҖҺиҖҒиҖ„гҒЁе“ІеӯҰгҖҖжҖқгҒҶгҒҫгҒҫгҒ«гҖҸж–Үи—қжҳҘз§Ӣ

гҖҖгҖҺе‘ӘгҒ®жҖқжғі-зҘһгҒЁдәәгҒЁгҒ®й–“гҖҸпјҲзҷҪе·қйқҷе…ұи‘—пјүе№іеҮЎзӨҫ

гҒқгҒ®гҒӘгҒӢгҒ§гҖҒжҳЁе№ҙ(пј’пјҗпј‘пј•е№ҙ)гҒ«гҖҢиҖҒиҖ„гҒЁе“ІеӯҰвҖ•жҖқгҒҶгҒҫгҒҫгҒ«гҖҚгҒЁгҒ„гҒҶпј’пјҗе№ҙгӮ’и¶…гҒҲгӮӢж–°иҒһйҖЈијүгҖҢжҖқгҒҶгҒҫгҒҫгҒ«гҖҚгӮ·гғӘгғјгӮәгҒ®жңҖж–°еҲҠгҒҢж–ҮиҠёжҳҘз§ӢзӨҫгӮҲгӮҠзҷәиЎҢгҒ•гӮҢгҒҹгҖӮгҒқгҒ—гҒҰгҒ“гҒ®жң¬гҒҢжў…еҺҹгҒ•гӮ“гҒ®жҜҚж ЎгҒ§гҒӮгӮӢж„ӣзҹҘзңҢгҒ®жқұжө·й«ҳж ЎгҒ®д»Ҡе№ҙ(пј’пјҗпј‘пј–е№ҙ)пј“жңҲгҒ®еҚ’жҘӯз”ҹгҒ«гҖҒеҚ’жҘӯзҘқгҒ„гҒ®иЁҳеҝөе“ҒгҒЁгҒ—гҒҰеҗҢзӘ“дјҡгӮҲгӮҠиҙҲе‘ҲгҒ•гӮҢгҒҹгҖӮ

гҒқгӮ“гҒӘгҒ“гҒЁгӮӮгҒӮгӮҠгҖҒгҒјгҒҸгӮӮж—©йҖҹгҒ“гҒ®жң¬гӮ’иіје…ҘгҒ—иӘӯгҒҝе§ӢгӮҒгҒҹгҖӮжў…еҺҹгҒ•гӮ“гҒҜгҒ“гӮҢгҒӢгӮүгҒ®дәәй–“гҒҢз”ҹгҒҚгҒҰгҒ„гҒҸгҒҹгӮҒгҒ«гҒҜгҖҒгғҮгӮ«гғ«гғҲгҒӢгӮүе§ӢгҒҫгҒЈгҒҹзҗҶжҖ§зҡ„гҒӘдәәй–“гҒ®з§‘еӯҰжҠҖиЎ“гҒҢгҒӮгӮҢгҒ°ең°зҗғгӮ’гӮігғігғҲгғӯгғјгғ«гҒ§гҒҚгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶгҖҒдәәй–“дёӯеҝғгҒ®дё–з•ҢиҰігҒ§гҒҜдәәйЎһгҒҜж»…гӮ“гҒ§гҒ—гҒҫгҒҶгҒ®гҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒӢгҒЁиҖғгҒҲгҖҒж–°гҒ—гҒ„е“ІеӯҰгҒҢеҝ…иҰҒгҒЁиҖғгҒҲгҖҒгҒқгҒ®ж №жң¬гҒ«гҒҜж—Ҙжң¬гҒ®д»Ҹж•ҷжҖқжғігӮҲгӮҠгҒ®гҖҢиҚүжңЁеӣҪеңҹжӮүзҡҶжҲҗд»ҸгҖҚгҒЁгҒ„гҒҶиЁҖи‘үгҒ§иЎЁгҒ•гӮҢгӮӢе…ұз”ҹгҒ®е“ІеӯҰгӮ’зўәз«ӢгҒҷгӮӢеҝ…иҰҒгҒҢгҒӮгӮӢгҒЁиҖғгҒҲгҖҒиҖҒиҖ„гҒЁгҒ„гӮҸгӮҢгӮӢе№ҙд»ЈгҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгӮӮгҒҫгҒ жҖқзҙўгҒ®жүӢгӮ’з·©гӮҒгҒӘгҒ„гҒЁгҒ„гҒҶгҒҠе…ғж°—гҒ•гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒқгҒ—гҒҰгҒ“гҒ®жң¬гҒ«гҒҜжў…еҺҹгҒ•гӮ“гҒ®е“ІеӯҰзҡ„жҖқзҙўгӮ„科еӯҰжҠҖиЎ“гҒ«еҜҫгҒҷгӮӢжү№еҲӨгҖҒж”ҝжІ»гҒ«еҜҫгҒҷгӮӢжү№еҲӨгҖҒиҠёиЎ“гҒ«еҜҫгҒҷгӮӢжү№еҲӨгҖҒдәәзү©дәӨйҒҠйҢІгҒӘгҒ©еӨҡж–№йқўгҒ«гӮҸгҒҹгӮӢгҖҢжҖқгҒҶгҒҫгҒҫгҒ«гҖҚгҒҢиӘһгӮүгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

пјҲгҒ“гҒ“гҒ§гҒ„гҒҶжү№еҲӨгҒЁгҒҜгҖҒдәәзү©гғ»иЎҢзӮәгғ»еҲӨж–ӯгғ»еӯҰиӘ¬гғ»дҪңе“ҒгҒӘгҒ©гҒ®дҫЎеҖӨгғ»иғҪеҠӣгғ»жӯЈеҪ“жҖ§гғ»еҰҘеҪ“жҖ§гҒӘгҒ©гӮ’и©•дҫЎгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁпјү

гҒјгҒҸгҒ®еңЁзұҚгҒ—гҒҹдјҡзӨҫгҒ®еӨ§е…Ҳиј©гҒ«гӮӮпјҳпјҗжӯігӮ’йҒҺгҒҺгҒҰгӮӮгҒҫгҒ жңқгҒӢгӮүгғүгӮӨгғ„иӘһпјҲжң¬дәәгҒҜ科еӯҰжҠҖиЎ“гҒ«й–ўгҒҷгӮӢгғүгӮӨгғ„иӘһгҒ®жң¬гҒӘгӮүгҒ°гҒҷгӮүгҒҷгӮүиӘӯгӮҒгҖҒжҲ‘гҖ…гҒ«гӮӮи¬ӣзҫ©гӮ’гҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгҒ гҒ„гҒҹгҒЁгҒ„гҒҶгғҸгӮӨгғ¬гғҷгғ«гҒ®ж–№пјүгҒ®еӢүеј·гӮ’гҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҹж–№гҒҢгҒ„гҒҰгҖҒгҒјгҒҸгӮӮиҖҒгҒ„гҒҰгӮӮгҒӢгҒҸжңүгӮҠгҒҹгҒ„гҒЁжҖқгҒЈгҒҰгҒ„гҒҹгҖӮжў…еҺҹгҒ•гӮ“гҒҜгҒқгӮҢгҒ«гҒ•гӮүгҒ«ијӘгӮ’гҒӢгҒ‘гҒҰгҒ®еӮ‘дәәгҒ§гҒӮгӮӢгҒЁжҖқгҒҶгҖӮ

гҒ“гҒ®жң¬гҒ«жӣёгҒ„гҒҰгҒӮгӮӢжў…еҺҹгҒ•гӮ“гҒ®дҫЎеҖӨеҲӨж–ӯгҒ«гҒҜгҖҒеҝ…гҒҡгҒ—гӮӮгҒҷгҒ№гҒҰе…ұж„ҹгҒҷгӮӢгҒЁгҒҜгҒӘгӮүгҒӘгҒҸгҒҰгӮӮгҖҒгҒ“гҒ®е№ҙд»ЈгҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгӮӮжү№еҲӨзІҫзҘһгӮ’еӨұгӮҸгҒҡгҖҒиүІгҖ…гҒЁгҖҢжҖқгҒҶгҖҚгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгӮӢзҙ жҷҙгӮүгҒ—гҒ•гҒҜгҒңгҒІиҰӢзҝ’гҒ„гҒҹгҒ„гҒЁжҖқгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгҒқгӮҢгҒ«гҒ—гҒҰгӮӮгҒ“гҒ®жң¬гҒҜгҖҒжҲ‘гҖ…гҒ®гӮҲгҒҶгҒӘгҖҢиҖҒиҖ„гҖҚгҒ«гҒӘгӮҠгҒӢгҒ‘гҒҰгҒ„гӮӢгӮӮгҒ®гҒ«гҒҜжҳҜйқһиӘӯгӮ“гҒ§гҒ»гҒ—гҒ„жң¬гҒ§гҒӮгӮӢгҒҢгҖҒй«ҳж ЎгӮ’еҚ’жҘӯгҒ—гҒҹиӢҘгҒ„и«ёеҗӣгҒ«гҒ“гҒ®зҙ жҷҙгӮүгҒ—гҒ•гҒҢгӮҸгҒӢгӮӢгҒӢеҚұжғ§гҒҷгӮӢгҒЁгҒ“гӮҚгӮӮгҒӮгӮӢгҖӮд»ҠгҒҜгҒ“гҒ®жң¬гҒ®зҙ жҷҙгӮүгҒ—гҒ•гҒҢгӮҸгҒӢгӮүгҒӘгҒҸгҒҰгӮӮгҖҒе…Ҳиј©гҒӢгӮүгҒ®гӮҲгҒҚиҙҲгӮҠзү©гҒЁгҒ—гҒҰгҒ„гҒӨгҒҫгҒ§гӮӮжүӢе…ғгҒ«зҪ®гҒ„гҒҰгҒҠгҒҸгҒЁгҖҒгҒқгҒ®иүҜгҒ•гҒҢгӮҸгҒӢгӮӢжҷӮгҒҢжқҘгӮӢгҒЁжҖқгҒҶгҖӮ

ж„ҹеӢ•гӮ’иЎЁзҸҫгҒҷгӮӢгҒ®гҒ«гҖҒж„ҹеӢ•гҒЁгҒ„гҒҶиЁҖи‘үгӮ’дҪҝгӮҸгҒӘгҒ„гҒ§зӣёжүӢгҒ«дјқгҒҲгҒӘгҒ•гҒ„гҖӮе¬үгҒ—гҒ„гҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгӮ’иЎЁзҸҫгҒҷгӮӢгҒ®гҒ«гҖҒе¬үгҒ—гҒ„гҒЁгҒ„гҒҶиЁҖи‘үгӮ’дҪҝгӮҸгҒӘгҒ„гҒ§зӣёжүӢгҒ«дјқгҒҲгҒӘгҒ•гҒ„гҖӮгғ»гғ»гғ»гҒЁгҒ„гҒЈгҒҹж–Үз« гҒ®жӣёгҒҚж–№гӮ’ж•ҷгҒҲгҒҰгӮӮгӮүгҒЈгҒҹгҒ“гҒЁгҒҢгҒӮгӮӢгҖӮгҒқгҒ®гӮ„гӮҠж–№гҒ®дёҖгҒӨгҒҢгҖҒгҒқгҒҶгҒ„гҒЈгҒҹж„ҹеӢ•гҒҢз”ҹгҒҳгӮӢе ҙйқўгӮ’е…·дҪ“зҡ„гҒ«жҳ еғҸгҒЁгҒ—гҒҰиЎЁзҸҫгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮдҫӢгҒҲгҒ°гҖҢеҫЎе®ҝгҒӢгӮҸгҒӣгҒҝгҖҚе№іеІ©еј“жһқи‘—гҒ§гҒҜгҖҢгҒ“гҒ®йғЁеұӢгҒ«е…ҘгҒЈгҒҹжҷӮгҒӢгӮүгҖҒжәҗдёүйғҺгҒҜиҠұе«ҒгҒ®иғҢгҒ®й«ҳгҒ•гҒ«жіЁзӣ®гҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгҖӮгҒқгҒ—гҒҰгҖҒд»Ҡз¶ҝеёҪеӯҗгҒӢгӮүгҖҒеғ…гҒӢгҒ«гҒ®гҒһгҒ„гҒҰгҒ„гӮӢиҠұе«ҒгҒ®йЎ”гҒ§гҖҒгҒқгӮҢгҒҢиӘ°гҒӢзҹҘгҒЈгҒҹгӮҲгҒҶгҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҖӮгҖҢгҒ§гҒҜгҖҒжқҜдәӢгӮ’гғ»гғ»гғ»гҖҚйҖҡд№ӢйҖІгҒҢгҒҶгҒӘгҒҢгҒ—гҒҰгҖҒдёүгҖ…д№қеәҰгҒ®ејҸгҒҢе§ӢгӮҒгӮүгӮҢгҒҹгҖӮжқҜгӮ’жҢҒгҒӨиҠұе«ҒгҒ®жүӢгҒҢгҒөгӮӢгҒҲгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮжқұеҗҫгҒҜгҖҒжәҗдёүйғҺгҒ®йЎ”гҒҢиөӨгҒҸгҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒ«ж°—гҒҘгҒ„гҒҹгҖӮе…ҲеҲ»гҒҫгҒ§гҒ®еұҲиЁ—гҒ—гҒҹгӮӮгҒ®гҒҢгҒӘгҒҸгҒӘгҒЈгҒҰгҖҒгҒқгҒ®гҒӢгӮҸгӮҠгҒ«гҖҒгҒӘгҒ«гҒӢжҖқгҒ„гҒӨгӮҒгҒҹгӮҲгҒҶгҒӘгҖҒжҝҖгҒ—гҒ„йӣ°еӣІж°—гҒҢжәҗдёүйғҺгӮ’еҢ…гӮ“гҒ§гҒ„гӮӢгҖӮзӣғгҒҢиҠұе©ҝгҒ«е»»гҒЈгҒҹгҖӮжәҗдёүйғҺгӮӮгҒ¶гӮӢгҒ¶гӮӢгҒЁйңҮгҒҲгҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒҢгҖҒжқұеҗҫгҒ«гҒҜгҒҝгҒҲгҒҹгҖӮеҪјгҒ®зңјгҒҢж¶ҷгҒҗгӮ“гҒ§гҒ„гӮӢгӮҲгҒҶгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒқгҒ—гҒҰиҠұе«ҒгҒ®гҒҶгҒӨгӮҖгҒ„гҒҹй ¬гҒ«гӮӮж¶ҷгҒҢе№ҫзӯӢгӮӮгҖҒзҮӯеҸ°гҒ®зҒҜеҪұгҒ«е…үгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгҒөгҒЈгҒЁгҖҒгҒ©гҒ“гҒӢгҒ§гҒҷгҒҷгӮҠжіЈгҒҚгҒҢиҒһгҒ“гҒҲгҒҹгҖӮгҒқгӮҢгҒ»гҒ©гҒ«еҺізІӣгҒӘдёүгҖ…д№қеәҰгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгғ»гғ»гғ»гғ»гғ»жәҗдёүйғҺзҘқиЁҖгҖҚгӮҲгӮҠгҖӮ

гӮӮгҒҶдёҖгҒӨгҒҢжҜ”е–©гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮжҜ”е–©гҒ®дҪҝгҒ„ж–№гҒ§зҙ жҷҙгӮүгҒ—гҒ„гҒЁжҖқгҒЈгҒҹдҪң家гҒҢжқ‘дёҠжҳҘжЁ№гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮеҪјгҒҜгӮёгғЈгӮәгҒЁгҒ„гҒҶйҹіжҘҪгҒ«гӮӮйҖ и©ЈгҒҢж·ұгҒҸгҖҒгӮ№гӮҝгғігғ»гӮІгғғгғ„гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰж¬ЎгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘж–Үз« гӮ’жӣёгҒ„гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгӮўгғ«гғҗгғ At StoryvillгҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢMoveгҒЁгҒ„гҒҶжӣІгҒ®жј”еҘҸгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҖҒгҖҢгӮІгғғгғ„гҒ®жј”еҘҸгҒҜиҰӢдәӢгҒ гҖӮгҒқгӮҢгҒҜеӨ©йҰ¬гҒ®гҒ”гҒЁгҒҸиҮӘеңЁгҒ«з©әгӮ’иЎҢгҒҚгҖҒйӣІгӮ’жү•гҒ„гҖҒзӣ®гӮ’з—ӣгҒҸгҒҷгӮӢгҒ»гҒ©й®®гӮ„гҒӢгҒӘжәҖеӨ©гҒ®жҳҹгӮ’гҖҒдёҖзһ¬гҒ®гҒҶгҒЎгҒ«еғ•гӮүгҒ®еүҚгҒ«й–ӢзӨәгҒҷгӮӢгҖӮгҒқгҒ®й®®зғҲгҒӘгҒҶгҒӯгӮҠгҒҜгҖҒе№ҙжңҲгӮ’и¶…гҒҲгҒҰгҖҒгҒјгҒҸгӮүгҒ®еҝғгӮ’жҝҖгҒ—гҒҸжү“гҒӨгҖӮгҒӘгҒңгҒӘгӮүгҒқгҒ“гҒ«гҒӮгӮӢжӯҢгҒҜгҖҒдәәгҒҢгҒқгҒ®йӯӮгҒ«з§ҳгҒӢгҒ«жҠұгҒҲгӮӢйЈўйӨ“гҒ®зӢјгҒ®зҫӨгӮҢгӮ’гҖҒе®№иөҰгҒӘгҒҸе‘јгҒіиө·гҒ“гҒҷгҒӢгӮүгҒ гҖӮгғ»гғ»гғ»гғ»Portrait in JazzгҖҚгӮҲгӮҠгҖӮ

гҒЁгҖҒй•·гҖ…гҒЁеүҚжӣёгҒҚгӮ’иҝ°гҒ№гҒҹгҒҢгҖҒйқўзҷҪгҒ„гҒЁжҖқгҒЈгҒҹгҒ®гҒҜгғ—гғ¬гғҗгғҲгҒЁгҒ„гҒҶгғҶгғ¬гғ“з•Әзө„гҒ®дёӯгҒ§гҖҒгӮІгӮ№гғҲгҒҢеӯЈйЎҢгӮ’зӨәгҒҷеҶҷзңҹгӮ’иҰӢгҒҰдҝіеҸҘгӮ’дҪңгӮҠгҖҒгҒқгӮҢгӮ’дҝідәәгҒ®еӨҸдә•гҒ„гҒӨгҒҚе…Ҳз”ҹгҒҢгҒӢгҒӘгӮҠиҫӣеҸЈгҒӘиЎЁзҸҫгҒ§и©•дҫЎгғ»ж·»еүҠгҒҷгӮӢз•Әзө„гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒҹгҒҫгҒҹгҒҫеғ•гҒҢиҰӢгҒҹдёӯгҒ§дёҖгҒӨгҒ®дҫӢгӮ’жҢҷгҒ’гӮӢгҒЁгҖҒ

гҖҖгҖҖгҖҢжұҹгҒ®еі¶гҒ®иғҢжҷҜгҒ«еӨ•ж—ҘгҒҢжІҲгӮҖгҖҚеҶҷзңҹгӮ’иҰӢгҒҰгӮІгӮ№гғҲгҒ®з”°еҺҹз·ҸдёҖжң—гҒ•гӮ“гҒҢи© гӮ“гҒ дҝіеҸҘгҖӮ

гҖҖгҖҖгҖҢиЎҢгҒҸеӨҸгӮ’ жғңгҒ—гӮҖеӨ•ж—ҘгҒҢ жөңгҒҰгӮүгҒҷгҖҚ

гҒ“гҒ®з”°еҺҹз·ҸдёҖжң—гҒ•гӮ“гҒҢи© гӮ“гҒ дҝіеҸҘгҒ«еҜҫгҒ—гҒҰгҖҒеӨҸжңЁгҒ„гҒӨгҒҚе…Ҳз”ҹгҒҜж¬ЎгҒ®3зӮ№гӮ’жҢҮж‘ҳгҒ—гҒҹгҖӮ

гғ»ж•Јж–Үзҡ„гҒ«еҶҷзңҹгӮ’иӘ¬жҳҺгҒ—гҒҹгҒ гҒ‘гҒ§гҖҒи©©жғ…гҒҢгҒӘгҒ„гҖӮ

гғ»иЎҢгҒҸеӨҸгҒЁгҒ„гҒҶеӯЈиӘһгӮ’дҪҝгҒҲгҒ°жғңгҒ—гӮҖгҒЁгҒ„гҒҶж„ҹжғ…гҒҢеҗ«гҒҫгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

гғ»еӨ•ж—ҘгҒҜз…§гӮүгҒҷгӮӮгҒ®гҒ§гҒӮгӮҠгҖҒгҒҰгӮүгҒҷгҒЁгҒ„гҒҶиЁҖи‘үгҒҜ無駄гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒ無駄гҒӘиЁҖи‘үгӮ’еҸ–гҒЈгҒҰгҖҒе…·дҪ“зҡ„гҒӘжҳ еғҸгҒҢжө®гҒӢгҒідёҠгҒҢгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҖҒгҒ“гҒ®еҸҘгӮ’ж¬ЎгҒ®гӮҲгҒҶгҒ«ж·»еүҠгҒ—гҒҹгҖӮ

гҖҢиЎҢгҒҸеӨҸгӮ„ еӨ•ж—ҘгҒ®жөңгҒ« еӣҪжҶӮгҒҶгҖҖпјҲеҸҲгҒҜпјүдёҖдәәз«ӢгҒӨгҖҒеҰ»гҒЁзҠ¬гҖҒзғҸеёҪеӯҗеІ©гҖҚ

дҝіеҸҘгҒЁгҒ„гҒҶгӮҸгҒҡгҒӢ17ж–Үеӯ—гҒ®дёӯгҒ«гҖҒеӯЈиӘһгӮ’е…ҘгӮҢгҒӘгҒҢгӮүгҒӮгӮӢзЁ®гҒ®ж„ҹеӢ•гӮ’жҳ еғҸгҒЁгҒ—гҒҰиЎЁзҸҫгҒ—гӮҲгҒҶгҒЁгҒҷгӮӢгҒЁгҖҒдёҖеӯ—дёҖеҸҘгҒ®иЁҖи‘үдҪҝгҒ„гҒ«гӮӮзҘһзөҢгӮ’дҪҝгҒ„гҖҒ無駄гҒӘиЁҖи‘үдҪҝгҒ„гҒҜйҒҝгҒ‘гҖҒйҖЈжғігҒ•гӮҢгӮӢжҳ еғҸгҒ®дёӯгӮҲгӮҠиӘӯиҖ…гҒ«дҪңиҖ…гҒ®ж„ҹеӢ•гӮ’иӘӯгҒҝеҸ–гҒЈгҒҰгӮӮгӮүгҒҶгҒЁгҒ„гҒҶдҪңжҘӯгҒҢж¬ гҒӢгҒӣгҒӘгҒ„гӮҲгҒҶгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҒқгӮ“гҒӘгҒ“гҒЁгӮ’жҖқгҒЈгҒҹгҒ®гҒ§гҖҒеҶ’й ӯгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘй•·гҖ…гҒЁгҒ—гҒҹеүҚжӣёгҒҚгҒ«иҮігҒЈгҒҹгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ