|

クラシックの中古LPが50枚くらい0.1k円で売りに出ていた。全部買っても良いのだが、明らかに手持ちしていると分かっているものを買うこともないだろうと思い、全部で22枚購入した。その中でモーツアルトの作品を演奏しているLPが11枚あった。モーツァルトの作品となると、ダブリのリスクより見逃しのリスクを抑えたい気持ちが強くなり、つい手を出してしまう。家に帰ってからどのくらいのダブリがあったのか確認する。

「購入したモーツァルトの作品のリスト」

| No | 曲名 | 演奏者 | レーベル |

|---|---|---|---|

| 1 | 喜遊曲第15番 | コレギウム・アウレウム | hm |

| 2 | 喜遊曲第10番、11番 | コレギウム・アウレウム | hm |

| 3 | 13管楽器のためのセレナード | コレギウム・アウレウム | hm |

| 4 | 弦楽5重奏曲ハ長調、ト短調 | ブタペストSQ & トランプ | CBS/SONY |

| 5 | 交響曲第38番、第39番 | クーベリック/バイエルン | CBS/SONY |

| 6 | フルート協奏曲、オーボエ協奏曲 | ベーム/ウィーンフィル | DG |

| 7 | クラリネット & ファゴット協奏曲 | ベーム/ウィーンフィル | DG |

| 8 | フルートとハープのための協奏曲 | シュルツ、ベーム/ウィーン | DG |

| 9 | 交響曲第35番、第38番 | ベーム/ベルリンフィル | DG |

| 10 | 協奏交響曲 | ベーム/ベルリンフィル | DG |

| 11 | ピアノ協奏曲第20番、21番 | ヘブラー、ガリエラ/ロンドン交 | PHILIPS |

モーツァルトのディヴェルティメントとセレナードは大好きな作品なので、ダブリの可能性があっても手を出してしまう。(コレギウム・アウレウムの演奏は欧州盤を持っている可能性が高い)また交響曲第38番(プラハ)も好きな曲なので手を出す。ベームの演奏した交響曲はたいてい持っているので、今回は協奏曲に手を出した。ヘブラーの演奏するピアノソナタは持っているが、協奏曲は持っていないと思った。等々のことを頭に浮かべて11枚を選択した。

早速チェックしてみると、まったく同じものが手元にあったのは2枚である。あとはダブリはなかったとぼく的には判断するが、異なる判断をする人もいるかもしれない。というのはジャケットの異なる再発物はマスタリングが異なる場合もあり別だと判断している。今回はすべて国内盤であり、海外盤を持っているのも別だと判断している。(それらも同じだとすれば6枚のダブリとなる)比較試聴してみて、音が異なれば別と思っているから、それを聞き分けるのも楽しみの一つである。

残りの11枚については写真に示した。小澤がパリ管と演奏したストラヴィンスキーの火の鳥とか、ニューイヤーコンサートをデジタルとアナログの両録音で音質を比較したオーディオチェックレコードなどはなかなか面白いと思う。

いずれにしても能書きばかりでは面白くないので早速音を聞いてみよう!

一昨年の8月に入院して手術を受けたために、しばらく畑仕事が十分できなくて、自分の畑での野菜作りを中断していた。

しかし今年はそれを再開し、身近が良いという希望を受けて、家の庭でキュウリの栽培を開始した。それも妻と二人で食べる分だけあればということで5本植えた。それが写真のように1メートル以上に育ち少しづつ収穫できるまでになった。

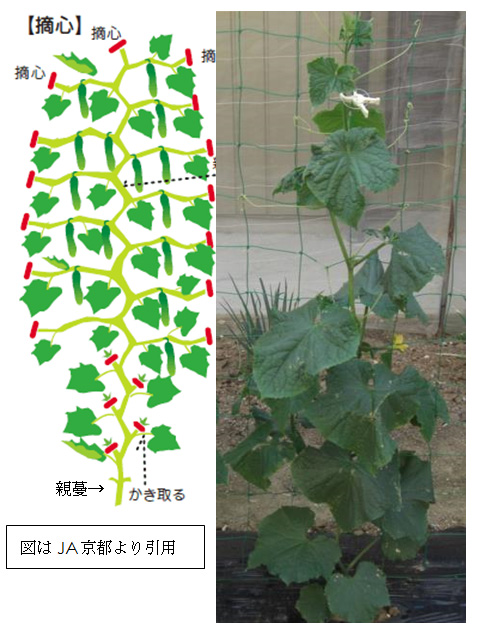

キュウリも勝手に伸び放題にしては、風通しも悪くなり病気が発生しやすくなります。また適当に着果制限しないと、夏の盛りに体力を消耗してしまいます。ということで、まず教科書通りの基本的な整枝をすることにしました。

JA京都から引用したイラストで説明すると、

①まず親蔓の下から5節までに出てくる子蔓はすべてかき取って株元の風通しを良くします。

②親蔓はネットの高さ(ぼくの場合は2m)まで延びたら摘心します。

③6節以降の子蔓は葉を2枚残して摘心します。

④子蔓から出た孫つるは、極端に混み合うところや樹勢の弱いところは摘心し、あとは放任します。

というやり方をもとに現在までの整枝をした姿が右の写真です。現在8節目の子蔓の葉を2枚残した摘心まで行っています。頂芽付近の白いクリップはキュウリの固定用のもので、巻きつるが出てネットに絡まれば、クリップをさらに上へと移動させていきます。

住居の中の小さな庭に植えたキュウリですが、細かく観察するといろいろな虫たちが既にやってきています。二つ星てんとう虫は歓迎ですが、テントウムシダマシは駆除です。ウリノメイガの幼虫も葉を食害するので駆除です。なぜかコバエのようなものもやってきています。

人間以外にも植物に頼って生きているものが多くいるようです。(まだ強敵のウリハムシがやってきていません)

今日、「FMジャズ喫茶Pitch」7月1-2週放送分の収録を終えました。ジャズをレーベル別に特集してシリーズとして収録してきましたが、今回はSAVOYレーベルを取り上げました。SAVOYは美術愛好家としても知られているハーマン・ルビンスキーによって設立された。初期は比較的地味な存在であったが、1953年にオジー・カデナをプロデューサーに迎えてから、リー・モーガン、ドナルド・バード、キャノンボール・アダレイなどハードバップの新人を次々に起用して飛躍的な発展を遂げた。

今回3人が収録に取り上げた音源を以下に示す。

| No | 選曲者 | 演奏リーダー | 曲名 | アルバム名 |

|---|---|---|---|---|

| 1 | 大橋 | Curtis Fuller | Five Spot After Dark | Blues-ette |

| 2 | 神谷 | Charlie Parker | Billie's Bounce, Now's the Time | Direct from Original SP Vol.2 |

| 3 | 清水 | Art Pepper | The Way You Look Tonight | Surf Ride |

| 4 | 神谷 | Donald Byrd | Someone To Watch Over Me | Byrd's Word |

| 5 | 清水 | Kenny Clarke | Bohemia After Dark | Bohemia After Dark |

| 6 | 神谷 | Milt Jackson | Opus De Funk | Opus De Jazz |

1番目に大橋さんが選んだ、カーティス・フラー(tb)のBlues-etteというアルバムは、SAVOYのベストスリーに入る人気盤で、ベニー・ゴルソン(ts)の編曲による中音域の厚いゴルソン・ハーモミーが大変心地よく、RVGの録音で音も良い。中でもFive Spot After Darkという曲はこのアルバムの特徴を代表する曲である。両者の厚いハーモニーとともに、ジミー・ギャリソンの太いベースやトミー・フラナガンの切れの良いピアノも聞きどころである。オジー・カデナがプロデュースしたSAVOYを代表するおしゃれなアルバムである。

神谷マスターが2番目に選んだチャーリー・パーカー(as)のDirect from Original SP Vol.2というアルバムは、知っている人は良く知っているが、知らない人も多い名盤ではなかろうか。音源はもちろん1940年代のSP録音の音源で、曲もBillie's Bounce, Now's the Timeとパーカーが作曲した、よく知られた演奏であるが、このアルバムはSP盤からダイレクトカッティングでLPラッカーマスターを製作した、日本での企画盤で、通常のSAVOYのLPで聞くパーカーの演奏より圧倒的に生々しい音がする。大変貴重な1枚である。

ぼくが3番目に選んだアート・ペッパー(as)のSurf Rideというアルバムは、若きペッパーが1952年から54年にかけてSAVOYに録音したのをオジー・カデナがプロデュースしてまとめた、大変溌剌とした演奏のアルバムである。中でも取り上げた曲The Way You Look Tonightのペッパーの即興演奏はみずみずしく輝いている。

マスターが4番目に選んだのがドナルド・バード(tp)のByrd's Wordというアルバムです。このアルバムのリズムを支えているのが、ハンク・ジョーンズ(p)、ポール・チェンバース(b)、ケニー・クラーク(ds)という強力かつ洗練されたリズム隊。この辺の人選にはオジー・カデナの趣味の良さが現れているところである。Blue Noteのアーシーな感じに対して、SAVOYの都会的なセンスが対極的である。エピソードとしてベースのポール・チェンバースがDave Chambersという変名でクレジットされている。(彼は当時Miles Davisのメンバーであったため)ただしジャケットに大写しされているので、だれが見てもポール・チェンバースとわかると思うが。

そしてぼくが5番目に取り上げたのが、ケニー・クラーク(ds)のBohemia After Darkというアルバムである。代表者にケニー・クラークを挙げたが、共演しているメンバーを見るとJulian "Cannonball" Adderley(as), Horace Silver(p), Paul Chambers (b), Donald Byrd(tp), Nat Adderley(cornet), Jerome Richardson(ts), Kenny Clarke(ds)と豪華なメンバーとなっており、実際にはすべてのメンバーが代表者のような演奏である。特に若きキャノンボール・アダレイが光っている。Bohemia After Darkという曲はジャケットに映し出されているCafe Bohemiaのエンディングテーマ曲であり、当時このCafeの音楽監督を務めていたベーシストのオスカー・ペティフォードが作曲したものである。共演メンバーもCafe Bohemiaに出演したメンバーである。なぜかペティフォードのみがチェンバースに入れ替わっているが。

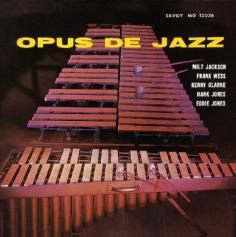

最後(6番目)にマスターが取り上げた、ミルト・ジャクソン(vib)のOpus De Jazzというアルバムは、大橋さんが取り上げたBlues-etteと同じくらいにSAVOYを代表するアルバムであるが、このアルバムのジャケットは右に示すようなカラーのものがオリジナル盤として知られている。

最後(6番目)にマスターが取り上げた、ミルト・ジャクソン(vib)のOpus De Jazzというアルバムは、大橋さんが取り上げたBlues-etteと同じくらいにSAVOYを代表するアルバムであるが、このアルバムのジャケットは右に示すようなカラーのものがオリジナル盤として知られている。

今回マスターが選んだ(6)のような白黒のジャケットのオリジナル盤は、初期の重量級カートリッジ(10g)での再生を念頭にしてRVGによってカッティングされた貴重盤である。そしてカラーのアルバムは計針圧用にRVGが再カッティングしたオリジナル盤である。当然両者には歴然とした音の違いの傾向があり、初期盤は音が歪むのではないかと思うほどに中域の音が厚く、音圧も高い。再カッティング盤は音の高域がすっきりと伸びていてさわやかなサウンドとなっている。

本当は両者を比較して聞くとその差は歴然とわかる。

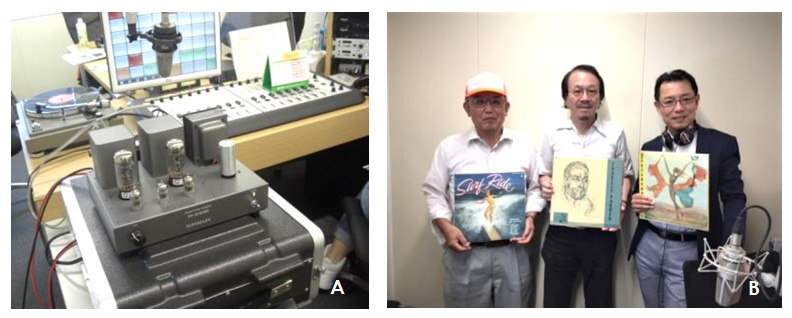

以下に掲げたのは収録後の写真です。

写真(A)に移っているのはLPレコードを再生するときの、ミキシング・コンソールに入力するまでの音の処理方法です。まず左奥のLPプレーヤーのカートリッジで再生された音を、手前の黒いキャリングケース内に収められたサンバレーのSV-192A/Dというプリアンプにつなぎ、さらにサンバレーのSV-S1616Dというパワーアンプにつなぎ、このパワーアンプのスピーカー出力をダミーロードにつなぎながら、同時に出力を取り出してコンソールにつないでいます。

写真(A)に移っているのはLPレコードを再生するときの、ミキシング・コンソールに入力するまでの音の処理方法です。まず左奥のLPプレーヤーのカートリッジで再生された音を、手前の黒いキャリングケース内に収められたサンバレーのSV-192A/Dというプリアンプにつなぎ、さらにサンバレーのSV-S1616Dというパワーアンプにつなぎ、このパワーアンプのスピーカー出力をダミーロードにつなぎながら、同時に出力を取り出してコンソールにつないでいます。

こうすることによって、真空管増幅による倍音感の豊かな音が再生されます。またSV-S1616Dはいろいろな真空管の差し替えが可能であり、それぞれの球の特徴を楽しむこともできます。右下に足が少し映っているのは、コンソールを操作しながら、放送をマネジメントしてくださるディレクターの方です。

写真(B)は収録に使ったLPを持って記念写真に納まった我々3人です。

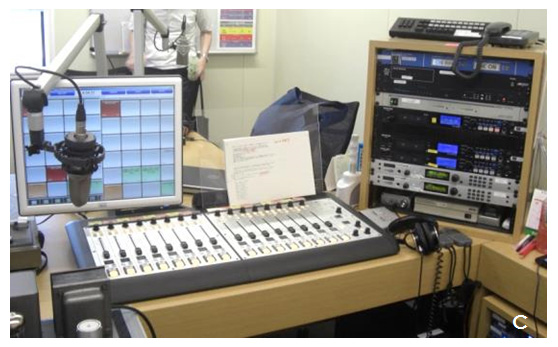

写真(C)は放送局が使用している録音用の機材です。奥に人が一人立っていますが、あのテーブルに我々3人が座って、ああだ、こうだ、言いながらジャズ談義を交わしています。収録お疲れさまでした。

今回もSAVOYレーベルの特徴について大いに盛り上がりました。ぜひ放送を期待してください。