|

毎回レコードを持ち寄って、そのアルバムにまつわるエピソードとか聞きどころなどを喋るのは、1回や2回であれば何とかなると思うが、今回のように2年間続けてやろうとするとなかなか苦労する。しかも音源をLPにこだわると、最新情報が得難く過去の貯金を取り崩すことが多い。ぼくの場合は60年近くジャズを聞き続けてきたので、たいしたことはやっていなくても継続していただけで随分と貯金ができた。それでも印象深いことの一つが、昔のミュージック・バードで確か1998年から始まったPCMジャズ喫茶Blue And Sentimentalという番組を4年以上聞き続け、寺島靖国さんと安原顕さんの激辛トークというのを体験したのが、ぼくの視野をずいぶんと広げたように思う。当時はこの放送をDATテープに50巻以上録音し、今でも手元に持っている。こんな超有名番組と比較するつもりはないが、「FMジャズ喫茶Pitch」も継続は力なりの精神で頑張ろう。今回は、神谷、清水、大橋の順に音楽を紹介する。

マスターが取り上げたのがJo JonesのJo Jones Trioというアルバムである。ぼくはCount Basie楽団の演奏が大好きなので、Jo Jonesと言えばベイシーのAll American Rhythm Sectionという連想になり、ギターのFreddie Greenが参加していないと、一抹の寂しさを感じるのであるが、実はJo Jonesはライド・シンバルを使ったリズムのキープの仕方の先駆者である。このアルバムは彼のそうした偉大なドラム奏法にスポットを当てた演奏を楽しめるアルバムで、マスターのプロらしい選曲である。アルバム・ジャケットに映っているように、曲の出だしでは手でリズムを刻んでいる。

「1」神谷 : Sweet Georgia Brown (2:35) & A-2, My Blue Heaven (2:49)

・Jo Jones Trio - Jo Jones Trio

・Everest - SDBR-1023

・Recorded in NYC, March, 1959

Bass - Tom Bryant

Drums - Jo Jones

Piano - Ray Bryant

Sonny RollinsのOn Impulse!というアルバムは、耳タコ盤の範疇に属するような超有名盤であるが、あえてこれをぼくが取り上げるのはどうしてもオリジナル盤の素晴らしい録音を聞いてもらいたいと思ったからである。ImpulseのOrangeレーベルのVan Gelder刻印入りのオリジナル盤は、音の鮮度感が素晴らしく、また音圧も高く、その上演奏も良いので臨場感あふれる音が楽しめる。Hold 'Em Joeという曲はロリンズの得意なカリプソ調のリズムで演奏され、明るく楽しい演奏である。

「2」清水 : Hold 'Em Joe (5:26)

・Sonny Rollins - On Impulse!

・Impulse! - AS-91

・Recorded 8 July, 1965 at Van Gelder Studio, Englewood Cliffs, New Jersey

Bass - Walter Booker

Drums - Mickey Roker

Piano - Ray Bryant

Tenor Saxophone - Sonny Rollins

Alone Togetherという曲は、お互い一人でいれば孤独であるが二人で一緒にいれば幸せになれるではないか、といったような内容の曲だと思います。この曲は人気曲で多くのジャズマンが演奏しています。ソニー・ロリンズのように“二人で一緒にいれば幸せになれる”という感じの演奏もあるが、チェット・ベイカーの演奏は“お互い一人で孤独だね”を強調したような、思いっきり根暗な演奏である。若きチェット・ベイカーがチャーリー・パーカーらと演奏したInglewood Jamの演奏やラス・フリーマンやジェリー・マリガンと共演した演奏は文句なく好きであるが、このChetというアルバムの根暗さは、ぼくは苦手である。と言ってもずっと苦手だったわけでなく、若き頃“ぼくは孤独だ”なぞと思っていたころは、この演奏を聞いて心を癒していたこともあるのである。こんなアルバムを持ち出す大橋さんは、まだ若いのだ。

この録音に参加したBill Evans、Paul Chambers、Philly Joe Jonesの3人がGreen Dolphin StreetというアルバムをJanuary 19, 1959、すなわち同じ日のChetの録音の後で録音している。そしてYou And The Night And The Musicという曲を1曲だけ共通で録音している。しかしこれが同じ曲かと思うくらいChetとGreen Dolphin Streetでは受ける印象が異なる。ぼくの好みはGreen Dolphin Streetでの演奏を取る。

「3」大橋 : Alone Together (6:46)

・Chet Baker - Chet

・Riverside Records - RLP-1135

・Recorded in New York City on December 30, 1958 and January 19, 1959.

Baritone Saxophone - Pepper Adams

Bass - Paul Chambers

Drums - Philly Joe Jones (tracks: A4, B4, B5),

Connie Kay (tracks: A1, A2, A3, B1, B2, B3)

Flute - Herbie Mann

Guitar - Kenny Burrell (tracks: A3, B2)

Piano - Bill Evans

Trumpet - Chet Baker

Stan GetzとかZoot Simsのテナー演奏が大好きな僕としては、当然Lester Youngの演奏は聞いていて胸がワクワクする。マスターがPres And Teddyというアルバムを持ち出しただけで、オッ期待できるな、ということになる。このアルバムから1曲ということになれば、当然All Of Meという曲が順当である。しかしそれでは耳タコの曲になってしまうので、マスターにリクエストしてLouiseという曲にしてもらった。Lester Youngは兵役に行って、軍隊生活で心が傷ついてその後に演奏に精彩を欠くようになったが、このアルバムでは盟友のTeddy Wilsonとの共演ということで非常に温かい心地よい演奏となっている。後期のレスター・ヤングの演奏アルバムとしては、オスカー・ピーターソンとの共演盤とか、Jazz Giants ‘56などのアルバムを楽しむことが多い。

「4」神谷 : Louise (5:14)

・The Lester Young-Teddy Wilson Quartet - Pres And Teddy

・Verve Records - MG V-8205

・Recorded January 13, 1956 in New York

Bass - Gene Ramey

Drums - "Philly" Joe Jones

Piano - Teddy Wilson

Tenor Saxophone - Lester Young

ぼくが取り上げた“バード&バラッズ”というアルバムは、Art Pepper、Harold Land、Joe Farrell、Joe Henderson、John Klemmer、Johnny Griffinという6人のサックス奏者が、共通のピアノ、ベース、ドラムスのリズム隊を相手に、5曲のパーカー曲と1曲のモンク曲および4曲のバラードをそれぞれ演奏した2枚のLPで構成されているアルバムである。マスターに言わせれば、日頃の僕から想像すれば、まず選ぶのはArt Pepper、Johnny Griffin、Joe Hendersonであり、まず選ばないのがJohn Klemmerと思っていたようであるが、ぼくが選んだのは、John Klemmerの演奏する'Round Midnightである。例えが適切でないかもしれないが、最近の僕は甘い羊羹よりも甘さを抑えた外郎のほうが好みなのだ。ここでのジョン・クレーマーの演奏するラウンド・ミッドナイトは甘さを抑えたぼくの好みなのである。この演奏が良いことの理由のもう一つが、リズム隊のセンスの良さが挙げられる。クレーマーの演奏するバラードGod Bless’ The Childも大変すばらしいと思うが、演奏時間が12:46と長いので紹介できないのが残念である。機会があればぜひ聞いてみてください。

「5」清水 : 'Round Midnight (8:57)

・Various - Birds & Ballads

・Galaxy - SMJ-9532~3

・Recorded December 1-5, 1978

Bass - Cecil McBee (tracks: 1, 4, 6, 7), John Heard (tracks: 2, 3, 5, 8)

Drums - Roy Haynes

Piano - Stanley Cowell

Tenor Saxophone - Art Pepper (tracks: B1, C1), Harold Land (tracks: B2), Joe Farrell (tracks: A3), Joe Henderson (tracks: B2,D2), John Klemmer (tracks: A2,C2), Johnny Griffin (tracks: A1, D1)

最後に大橋さんが取り上げたのが、ヴォーカルのToni HarperのToniというアルバムである。このアルバムについては、大橋さん自らが早い時期にレコード店で入手して、慣れ親しんだという思い入れのあるアルバムだそうだ。トニーのキュートな歌声でLove For Saleという過激な内容の歌を聞いてみましょう。

「6」大橋 : Love For Sale (5:35)

・Toni Harper - Toni

・Verve Records - MGV-2001

・Recorded 1956

Bass - Ray Brown

Drums - Alvin Stoller

Guitar - Herb Ellis

Piano - Oscar Peterson

Vocals - Toni Harper

ぼくが今回紹介したBirds & BalladsというGalaxyから1978年に発売されたアルバムは、2週間くらい前に偶然中古レコードとして入手したものである。それも100円均一で売りに出されていたものの中で見つけた。

ぼくが今回紹介したBirds & BalladsというGalaxyから1978年に発売されたアルバムは、2週間くらい前に偶然中古レコードとして入手したものである。それも100円均一で売りに出されていたものの中で見つけた。

このレコードを聞いてみると、期待した以上に良い演奏だと思い、今回紹介してマスターにも大橋さんにも好評価をもらった。ある意味ちょっとした幸運に巡り合ったわけである。こういう出来事に遭遇すると気をよくしてこの番組も続けなくてはと思ってしまう。我ながら意外と単純である。

若い時から割と読書が好きで、それも種々雑多な分野の本を手広く、興味の湧くままに読んできた。特にブック〇〇とついた古本屋ができてからは、コツコツ探せば大変廉価に本が入手できるようになり、一気に本が増えてきた。それでもおのずと収納に限界があり、5段のスチールラック換算で26個くらいが限界で、これ以上増やさないようにしている。本を買うのをやめたのではなく、増やした分に見合った量を処分しているのである。

それでは収集した本をすべて読んでいるかといわれると、それは分野によって事情が異なる。漫画や小説の類はほとんど読んでいる。新書(岩波、中央公論、講談社ブルーバッグ、etc.)類はほぼ半分くらいを読んである。それとは別に手元に置いて必要の都度目を通すというたぐいの本がある。それの一つがクラシックとジャズの分野の音楽の本である。もう一つが農業に関係する分野の本である。農業に関してはどうしても欲しい専門書は書店で買い求めるが、関連する本が古本屋に出ているとそれもつい買ってしまう。

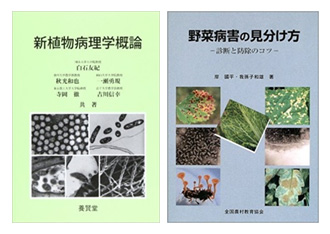

写真に掲げた農業の本は、ぼくがいままでに集めたものの一覧である。ここの本の半分くらいは専門書として書店で買い求めたものであるが、半分は中古本で集めたものである。2か月ちょっと前に妻と山陰方面に旅行に行ったとき、松江のお城のお濠をめぐる船での観光にあたり船着き場近くにブック・オフが目についた。少し時間があったので一人で急いで店内を見に行った。そこで見つけたのが「新植物病理学概論」白石友紀、他4名共著 養賢堂、という専門書である。野菜の病気のことに基礎知識を得るには植物病理学の知識が必須と考え、「植物病理学」大木理著 東京化学同人をテキストに勉強したが、同じ病理学の本でも著者が異なると視点や力点が異なったりして読んでいると視野が広がる。ただ連れ合いからは、松江まで観光にきて何を読んでいるのかとあきれ顔で言われたが。

写真に掲げた農業の本は、ぼくがいままでに集めたものの一覧である。ここの本の半分くらいは専門書として書店で買い求めたものであるが、半分は中古本で集めたものである。2か月ちょっと前に妻と山陰方面に旅行に行ったとき、松江のお城のお濠をめぐる船での観光にあたり船着き場近くにブック・オフが目についた。少し時間があったので一人で急いで店内を見に行った。そこで見つけたのが「新植物病理学概論」白石友紀、他4名共著 養賢堂、という専門書である。野菜の病気のことに基礎知識を得るには植物病理学の知識が必須と考え、「植物病理学」大木理著 東京化学同人をテキストに勉強したが、同じ病理学の本でも著者が異なると視点や力点が異なったりして読んでいると視野が広がる。ただ連れ合いからは、松江まで観光にきて何を読んでいるのかとあきれ顔で言われたが。

今、いつも手元に置いて、野菜の病気が発生すると、病変を観察しながらどの病気に該当するか診断するためにながめているのが、「野菜病害の見分け方」岸国平著 全国農村教育協会、という本である。この本には本当にお世話になっていて、こういう本は専門書として高価であるが、これだけぼくに知識を与えてくれると、全然高価とは思えなくなる。良い本である。

さらに最近入手した中でまた新しい知識が広がるとわくわくしながら手元に置いているのが、「作物保護」一谷喜郎・中筋房夫著、朝倉書店と「植物栄養・肥料学」茅野允男・杉山達夫・他4名著、朝倉書店である。

「作物保護」という本の内容は何かというと、①農業、作物の被害と保護、②病原、害虫と雑草の生物学、③作物の被害の種類と対策、④新しい作物保護技術、⑤病害虫と雑草のシステム管理といったものである。作物を保護するためには通常、植物病理学、応用昆虫学、雑草学といった分野に分かれているが、この本はそれらを総合的な視点で取り扱った入門書である。この本の特徴としては「採集、調査ならびに実験、実習」といった項目があり参考になる。但し出版が少し古いので最新の知識でない部分もあるが、基礎的なこととか考え方については大いに参考になり、第一歩を踏み出せると思う。

「作物保護」という本の内容は何かというと、①農業、作物の被害と保護、②病原、害虫と雑草の生物学、③作物の被害の種類と対策、④新しい作物保護技術、⑤病害虫と雑草のシステム管理といったものである。作物を保護するためには通常、植物病理学、応用昆虫学、雑草学といった分野に分かれているが、この本はそれらを総合的な視点で取り扱った入門書である。この本の特徴としては「採集、調査ならびに実験、実習」といった項目があり参考になる。但し出版が少し古いので最新の知識でない部分もあるが、基礎的なこととか考え方については大いに参考になり、第一歩を踏み出せると思う。

「植物栄養・肥料学」という本について、“序”に書かれている文章を引用して紹介すると、「植物栄養学はその起源から主として高等植物の学問を対象としている。本書では、まず高等植物の特性(第1章:植物の特性)および植物生産と代謝との関連(第2章:植物生産と代謝)という基本的事項を解説した。ついで、植物が成長するために必要な養分の機能(第3章:必須元素)、その養分の吸収・移動の機構(第4章:養分吸収と移動)、植物の栄養特性(第5章:栄養特性)という植物栄養の基本が解説されている。そして、最後に肥料についての幅広い解説がある。(第6章:肥料)

これらの本は大学の農学分野で学ぶ多くの学生を対象に書かれた教科書のようで、ぼくとしては遅まきの手習いのようなものである。1つでも2つでも新たなことが判ればうれしいものである。

| スイカ | ナス | キュウリ | ネギ | サトイモ | |

|---|---|---|---|---|---|

| 害 虫 |

アブラムシ | アブラムシ | ウリハムシ | アザミウマ | アブラムシ |

| ウリハムシ | アザミウマ | ハダニ | シロイチモンジヨトウ | セスジスズメ | |

| ハダニ | コナジラミ | ハモグリバエ | ハスモンヨトウ | ||

| テントウムシダマシ | ハダニ | ||||

| コナジラミ | |||||

| 病 気 |

蔓割れ病 | ウドンコ病 | べと病 | 黒はん病 | おはん病 |

| 半身萎凋病 | ウドンコ病 | ウィルス病 | |||

| 褐色腐敗病 |

人間の作る野菜というのは、えぐみとか苦みのないように改良された食べやすい野菜である。こういったものは昆虫にとっても美味しいらしくて、手をかけないと必ず害虫の餌食になってしまう。また病気に対する抵抗性も、雑草に比べて弱いものが多く手がかかるのである。言ってみれば、美味しくしたことの代償である。野菜を専門に作るには、一方では野菜の主治医を期待される。もちろん栄養の専門家も期待される。

人間の作る野菜というのは、えぐみとか苦みのないように改良された食べやすい野菜である。こういったものは昆虫にとっても美味しいらしくて、手をかけないと必ず害虫の餌食になってしまう。また病気に対する抵抗性も、雑草に比べて弱いものが多く手がかかるのである。言ってみれば、美味しくしたことの代償である。野菜を専門に作るには、一方では野菜の主治医を期待される。もちろん栄養の専門家も期待される。

というような調子で、他にも害虫のアブラムシ、コナジラミ、アザミウマといった一般の人にはどうでも良いような虫にも、それぞれで1冊の本が書かれており、それを中古本で目にするとどうしても買ってしまう。まぁ、勉強というほど大げさではないかもしれないが、興味は尽きない。