|

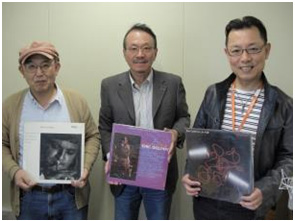

гҖҖгҖҢFMгӮёгғЈгӮәе–«иҢ¶PitchгҖҚгҒ®гғһгӮ№гӮҝгғјгҒ§гҒӮгӮӢзҘһи°·гҒ•гӮ“гҒҜгҖҒзҹҘз«ӢеёӮгҒ«гҒӮгӮӢгӮёгғЈгӮәе–«иҢ¶гҖҢGood BaitгҖҚгҒ®гғһгӮ№гӮҝгғјгҒ§гӮӮгҒӮгӮӢгҖӮ

гҒ“гҒ®еә—гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒҜгҖҢгӮёгғЈгӮәе–«иҢ¶гҒҢзҶұгҒӢгҒЈгҒҹж—ҘгҖ…-гҒҠгӮҢгҒҹгҒЎгҒ®гӮёгғЈгӮәе–«иҢ¶иӘ•з”ҹзү©иӘһ-гҖҒ2015е№ҙгҖҒгҒұгӮӢеҮәзүҲгҖҚгҒ«вҖңгғ¬гӮігғјгғүгғҗгғјгӮІгғідёҖз•Әд№—гӮҠ競дәүгҒҜжҲ‘гӮүгҒҢе®ҝе‘ҪвҖқгҒЁгҒ„гҒҶж–ҮгӮ’гғһгӮ№гӮҝгғјиҮӘгӮүжӣёгҒҚиө·гҒ“гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

гҒқгӮ“гҒӘгғһгӮ№гӮҝгғјгҒ®дёҖз•ӘгҒҠж°—гҒ«е…ҘгӮҠгҒ®гӮёгғЈгӮәгғһгғігҒҢгӮЁгғӘгғғгӮҜгғ»гғүгғ«гғ•гӮЈгғјгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҖҢгӮёгғЈгӮәжү№и©•гҖҚгҒЁгҒ„гҒҶйӣ‘иӘҢгҒ®гӮЁгғӘгғғгӮҜгғ»гғүгғ«гғ•гӮЈгғјзү№йӣҶгҒҢгҒӮгӮҢгҒ°гҖҒеҝ…гҒҡеЈ°гҒҢгҒӢгҒӢгӮӢдёҖдәәгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гӮёгғЈгӮәгҒ«й–ўгҒ—гҒҰгҒҜиҶЁеӨ§гҒӘзҹҘиӯҳгӮ’жҢҒгҒЈгҒҰгҒ„гҒҰгҖҒеә•гҒӘгҒ—жІјгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘдәәгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

пј‘пјүзҘһи°·пјҡStatus Seeking (11:30)

гғ»Eric Dolphy вҖҺвҖ“ Here And There

гғ»Prestige вҖҺвҖ“ PR 7382

гғ»Recorded on July 16, 1961 at the Five Spot, New York City

гҖҖгҖҖAlto Saxophone вҖ“ Eric Dolphy

гҖҖгҖҖBass вҖ“ Richard Davis

гҖҖгҖҖDrums вҖ“ Ed Blackwell

гҖҖгҖҖPiano вҖ“ Mal Waldron

гҖҖгҖҖTrumpet вҖ“ Booker Little

гӮЁгғӘгғғгӮҜгғ»гғүгғ«гғ•гӮЈгғјгҒ®жј”еҘҸгҒ®дёӯгҒ§гҖҒжңҖгӮӮеҘҪгҒҚгҒӘжӣІгҒҢStatus SeekingгҒ§гҒӮгӮӢгҒЁе…¬иЁҖгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгғһгӮ№гӮҝгғјгҒҢгҖҒд»Ҡж—ҘгҒҜжңҖеҲқгҒ«гҒқгҒ®жј”еҘҸгӮ’еҸ–гӮҠдёҠгҒ’гҒҰгҒҚгҒҹгҖӮ

гҒ“гӮҢгҒҜFive SpotгҒ§гҒ®Eric DolphyгӮ°гғ«гғјгғ—гҒ®гғ©гӮӨгғ–жј”еҘҸгҒ®дёӯгҒ§гҖҒжңӘзҷәиЎЁTakeгӮ’еҫҢгҒӢгӮүгғ¬гӮігғјгғүеҢ–гҒ—гҒҹгӮӮгҒ®гҒ§гҖҒгҒјгҒҸгҒҢиҒһгҒ„гҒҰгӮӮжј”еҘҸиҖ…е…Ёе“ЎгҒ®жј”еҘҸгҒ®гғҶгғігӮ·гғ§гғігҒҢй«ҳгҒҸзҙ жҷҙгӮүгҒ—гҒ„гҒЁжҖқгҒҶгҒҢгҖҒгғһгӮ№гӮҝгғјгҒ«иӘһгӮүгҒӣгӮӢгҒЁжӯўгҒҫгӮүгҒӘгҒҸгҒӘгҒЈгҒҰгҒ—гҒҫгҒҶгҖӮ

пј’пјүжё…ж°ҙпјҡOld Fisherman's Daughter (8:30)

гғ»Dusko Goykovich вҖҺвҖ“ After Hours

гғ»Enja Records вҖҺвҖ“ 2020

гғ»Recorded November 1971

гҖҖгҖҖBass вҖ“ Rob Langereis

гҖҖгҖҖDrums вҖ“ Joe Nay

гҖҖгҖҖPiano вҖ“ Tete Montoliu

гҖҖгҖҖTrumpet вҖ“ Dusko Goykovich

гҒјгҒҸгҒҢйҒёгӮ“гҒ гғҖгӮ№гӮігғ»гӮҙгӮӨгӮігғҙгӮЈгғғгғҒгҒ®Old Fisherman's DaughterгҒЁгҒ„гҒҶжӣІгӮӮгҖҒжҖқгҒ„еҮәж·ұгҒ„жӣІгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҒ“гҒ®жӣІгҒҜдҪңжӣІгӮӮгӮҙгӮӨгӮігғҙгӮЈгғғгғҒгҒ§гҖҒж—Ҙжң¬дәәгҒ®еҘҪгҒҝгҒ®гғӘгғӘгӮ«гғ«гҒӘгғһгӮӨгғҠгғјиӘҝгҒ®жӣІгҒ§гҖҒиіје…ҘжҷӮгҒјгҒҸгӮӮгҒ“гҒ®жј”еҘҸгӮ’дҪ•еӣһгӮӮгҒӢгҒ‘гҒҰгҒҜиҒһгҒ„гҒҰгҒ„гҒҹгҖӮ

жӣІгҒ®гӮӨгғігғҲгғӯгҒ§гҖҒе·ҰгҒ®гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгҒӢгӮүгғҶгғҶгғ»гғўгғігғҲгғӘгғҘгғјгҒ®гғ”гӮўгғҺгӮҪгғӯгҒҢе§ӢгҒҫгӮӢгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҒҢгҖҒеҪ“жҷӮдҪҝз”ЁгҒ—гҒҰгҒ„гҒҹJBL4344 Mkв…ЎгҒ®гғүгғ©гӮӨгғҗгғјгҒ®йҹігҒҢжӯӘгҒҝгҒ гҒ—гҒҹзөҢйЁ“гҒҢгҒӮгӮӢгҖӮ

пј“пјүеӨ§ж©ӢпјҡNight Mare (7:05)

гғ»Jeremy Steig - Eddie Gomez вҖҺвҖ“ Outlaws

гғ»Enja Records вҖҺвҖ“ enja 2098

гғ»Played live at Die Glocke, Bremen on December 15, 1976.

гҖҖгҖҖAlto Flute вҖ“ Jeremy Steig

гҖҖгҖҖBass вҖ“ Eddie Gomez

еӨ§ж©ӢгҒ•гӮ“гҒҢжҢҒгҒЈгҒҰгҒҚгҒҹOutlawsгҒЁгҒ„гҒҶгӮўгғ«гғҗгғ гҒҜJeremy Steig гҒЁEddie GomezгҒ®гғҮгғҘгӮӘжј”еҘҸгҒ§гҒӮгӮӢгҒҢгҖҒд»Ҡж—ҘйҒёжӣІгҒ—гҒҹNight MareгҒЁгҒ„гҒҶжӣІгҒҜJeremy SteigгҒ®гӮҪгғӯжј”еҘҸгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

еҪјгҒ®гғ•гғ«гғјгғҲгҒҜеӨ§еӨүгӮЁгғўгғјгӮ·гғ§гғҠгғ«гҒӘгӮӮгҒ®гҒ§гҖҒгҒЁгҒҚгҒ«гҒҜе°әе…«гҒ®гӮҲгҒҶгҒӘйҹігӮӮйЈӣгҒіеҮәгҒ—гҒҰгҒҸгӮӢгҖӮеҪјгҒ®йӯ…еҠӣгҒҢгҒ„гҒЈгҒұгҒ„и©°гҒҫгҒЈгҒҹжј”еҘҸгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒгҒҳгҒЈгҒҸгғӘгҒЁжҘҪгҒ—гӮҒгӮӢжј”еҘҸгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

пј”пјүзҘһи°·пјҡStardust (7:29)

гғ»Ron Carter And Jim Hall вҖҺвҖ“ Telephone

гғ»Concord Jazz вҖҺвҖ“ CJ-270

гғ»Recorded live at the Concord Pavilion, Concord, California August 1984

гҖҖгҖҖBass вҖ“ Ron Carter

гҖҖгҖҖGuitar вҖ“ Jim Hall

гғһгӮ№гӮҝгғјгӮӮгғҮгғҘгӮӘгғ»гӮўгғ«гғҗгғ гӮ’жҢҒгҒЈгҒҰгҒҚгҒҹгҖӮRon CarterгҒЁJim HallгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒ“гҒ®дәҢдәәгҒҜAlone Together(1973)гҖҒLive At Village West(1984)гҖҒTelephone(1985)гҒЁгҒ„гҒҶ3жһҡгҒ®гӮўгғ«гғҗгғ гӮ’зҷәиЎЁгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒҢгҖҒ

гҒқгҒ®жңҖеҫҢгҒ®гӮўгғ«гғҗгғ TelephoneгӮҲгӮҠStardustгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒјгҒҸгҒҜд»ҠгҒҫгҒ§гғҮгғҘгӮӘеҪўејҸгҒ®гӮўгғ«гғҗгғ гҒҜгҒӮгҒҫгӮҠиҒһгҒӢгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҒҢгҖҒгғһгӮ№гӮҝгғјгҒ®еҪұйҹҝгҒ§гҒқгҒ®йӯ…еҠӣгҒЁжҘҪгҒ—гҒҝж–№гӮ’гӮҸгҒӢгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒҚгҒҹгҖӮ

гҒ“гҒ®дәҢдәәгҒ®3жһҡгҒ®гӮўгғ«гғҗгғ гҒ®дёӯгҒ§гҒҜгҖҒAlone TogetherгҒҢеҸ–гӮҠдёҠгҒ’гҒҰгҒ„гӮӢжӣІзӣ®зӯүгҒ§дёҖз•Әеғ•гҒ«гҒҜиҰӘгҒ—гҒҝгӮ„гҒҷгҒ„гҖӮ

гҖҖд»ҠеӣһгҒҜгҖҒд»ҠжҖқгҒ„иҝ”гҒ—гҒҰгҒҝгҒҰгӮӮгҖҒгҒ©гҒ“гҒ§гҖҒиӘ°гҒҢй•·гҖ…гҒЁе–ӢгҒЈгҒҹгҒ®гҒӢжҖқгҒ„еҮәгҒӣгҒӘгҒ„гҒҢгҖҒзөӮгӮҸгҒЈгҒҰгҒҝгӮӢгҒЁжј”еҘҸгҒҜ4жӣІгҒ—гҒӢгҒӢгҒӢгӮүгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҖӮ гҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒҜгҒҷгҒ№гҒҰгҒ®жӣІгҒ®еүҚгҒ§гҖҒгҒ„гҒӨгӮӮгӮҲгӮҠгҒ•гӮүгҒ«гҒӮгӮҢгҒ“гӮҢгҒЁгҒҠе–ӢгӮҠгӮ’гҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгҒ®гҒ гӮҚгҒҶгҖӮгҒ“гӮҢгҒҢгҒӘгҒӢгҒӘгҒӢйқўзҷҪгҒӢгҒЈгҒҹгҒЁиЁҖгӮҸгӮҢгӮӢгҒЁиүҜгҒ„гҒ®гҒ гҒҢгҖӮ

гӮӮгҒҶдёҖеҸ°гғ—гғӘгӮўгғігғ—гҒҢж¬ІгҒ—гҒ„гҒЁжҖқгҒЈгҒҰгҒ„гҒҹгҒ®гҒ§гҖҒгӮөгғігғҗгғ¬гғјгҒҢдјҒз”»гҒ—гҒҹSV-pre 1616DгӮӯгғғгғҲгӮ’дәҲзҙ„гҒ—гҖҒгҒ•гҒЈгҒқгҒҸзө„гҒҝз«ӢгҒҰгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ еӨ§ж©ӢгҒ•гӮ“гҒҢзө„гҒҝз«ӢгҒҰгҒ®жүӢй Ҷгғ»иҰҒй ҳгӮ’гғ–гғӯгӮ°гҒ«ијүгҒӣгҒҰи§ЈиӘ¬гҒ•гӮҢгҒҹгҒ®гҒ§гҖҒеӨ§еӨүгӮҸгҒӢгӮҠгӮ„гҒҷгҒҸзө„гҒҝз«ӢгҒҰеҮәжқҘгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮзҗғгҒҜгӮӘгғјгғ«12AX7гҒЁгҒ—гҖҒж•ҙжөҒз®Ў5AR4д»•ж§ҳгҒЁгҒ—гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ зҸҫеңЁгӮЁгғјгӮёгғігӮ°гӮ’е…јгҒӯгҒҰйіҙгӮүгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҒҢгҖҒSV722гҒЁгӮҲгҒҸдјјгҒҹгӮҜгғӘгғӨгғјгҒӘйҹігҒҢгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮйҹігӮ’еӨ§гҒҚгҒҸгҒҷгӮӢгҒЁгҒҫгҒ е°‘гҒ—зЎ¬гҒ•гӮ’ж„ҹгҒҳгҒҫгҒҷгҒҢгҖҒгӮЁгғјгӮёгғігӮ°гҒҢйҖІгӮҒгҒ°гҒқгӮҢгӮӮеҸ–гӮҢгӮӢгҒЁжҖқгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ гҒјгҒҸгҒ®гӮӨгғЎгғјгӮёйҖҡгӮҠгҒ®йҹігҒ§гҒҷгҖӮдҪңгҒЈгҒҰжҘҪгҒ—гҒҝгҖҒиҒһгҒ„гҒҰжҘҪгҒ—гӮ“гҒ§гҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

гҒ“гҒ®гӮӯгғғгғҲгҒ®дёӯгҒ§гӮӮгҒҶдёҖгҒӨгҒјгҒҸгӮ’й©ҡгҒӢгҒӣгҒҹгҒ“гҒЁгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮгҒқгӮҢгҒҢгӮӘгғ—гӮ·гғ§гғігҒ®гӮЁгғ¬гӮӯгғғгғҲUSB-DACгғўгӮёгғҘгғјгғ« [ PS-3249R ]гҒ§гҒҷгҖӮ гҒ“гӮҢгҒҢжңҖеҲқгҒ®гғӯгғғгғҲиіје…ҘжҷӮгҒ«гҒҜз„Ўж–ҷгҒ§гҒӨгҒ„гҒҰгҒ„гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгҒ“гӮҢгӮ’гғ‘гӮҪгӮігғігҒ«USBгӮұгғјгғ–гғ«гҒ§гҒӨгҒӘгҒҗгҒ гҒ‘гҒ§гҖҒиҮӘеӢ•иӘҚиӯҳгҒ—йҹіжҘҪгҒҢгғҮгӮёгӮҝгғ«еҮәеҠӣгҒ•гӮҢгҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гӮҢгҒҜеӨ§еӨүдҫҝеҲ©гҒ§гҖҒйҹігӮӮгғ‘гӮҪгӮігғігҒӢгӮүгҒ®гӮўгғҠгғӯгӮ°еҮәеҠӣгӮҲгӮҠгӮӮйӯ…еҠӣзҡ„гҒ§гҒҷгҖӮ

гҖҖгҒқгҒ“гҒ§гӮөгғігғҗгғ¬гғјгғ»гӮӘгғјгғҮгӮЈгӮӘгҒ«гӮӮгҒҶдёҖгҒӨгӮЁгғ¬гӮӯгғғгғҲUSB-DACгғўгӮёгғҘгғјгғ« [ PS-3249R ]гӮ’жіЁж–ҮгҒ—гҖҒзҸҫеңЁгғ‘гӮҪгӮігғігҒЁгҒӨгҒӘгҒ„гҒ§гҒ„гӮӢSV-14LBгҒ«гӮӮе°Һе…ҘгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гҒ—гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ

дҪөгҒӣгҒҰгӮӘгғҡгғ»гӮўгғігғ—гҒ®еӨүжӣҙгҒ§йҹігҒҢеӨүгӮҸгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒӘгҒ®гҒ§гҖҒдҫЎж јзҡ„гҒ«гӮӮжүӢгҒ”гӮҚгҒӘгғҗгғјгғ»гғ–гғ©гӮҰгғігҒ®OPA2107AP(F)гҖҒВҘ1.45kгӮӮжүӢй…ҚгҒ—гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ

гҖҖдәҢгҒӨгҒ®[ PS-3249R ]гҒҢгҒқгӮҚгҒЈгҒҹгҒ®гҒ§гҖҒгғҮгғ•гӮ©гғ«гғҲгҒ®гӮӘгғҡгғ»гӮўгғігғ—JRC NJM4580DD(B)гҒ®йҹігҒҢгғҗгғјгғ»гғ–гғ©гӮҰгғігҒ®OPA2107AP(F)гҒ«еӨүжӣҙгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гӮҲгӮҠгҒ©гҒҶеӨүеҢ–гҒҷгӮӢгҒӢгҖҒJazzгҒ®жј”еҘҸгҒ§иҒһгҒҚжҜ”гҒ№гҒҰгҒҝгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ

гҒқгҒҶгҒҷгӮӢгҒЁгҖҒзўәгҒӢгҒ«еӨүгӮҸгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮйҹігҒ«еҖҚйҹіж„ҹгҒҢеҠ гӮҸгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гӮҲгӮҠгҖҒйҹіжҘҪгҒҢиұҠгҒӢгҒ«иҒһгҒ“гҒҲгҒҫгҒҷгҖӮJazzгҒ®жј”еҘҸгҒ§гӮӮгҒқгҒҶгҒ§гҒҷгҒӢгӮүгҖҒгҒ“гӮҢгҒҢгӮҜгғ©гӮ·гғғгӮҜгҒ®ејҰгҒ®йҹігҒ§гҒӮгӮҢгҒ°гӮӮгҒЈгҒЁе·®гҒҢеӨ§гҒҚгҒҸгҒӘгӮӢгӮҲгҒҶгҒӘж°—гҒҢгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ

ВҘ1.45kгҒ®жҠ•иіҮгҒ§гҒ“гӮҢгҒ гҒ‘гҒ®еҠ№жһңгҒҢгҒӮгӮӢгҒ®гҒ§гҒӮгӮҢгҒ°гҖҒи©ҰгҒ—гҒҰгҒҝгӮӢдҫЎеҖӨгҒҜеҚҒеҲҶгҒ«гҒӮгӮӢгҒЁжҖқгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

гғ‘гӮҪгӮігғігҒ«йҹіжҘҪгғҮгғјгӮҝгӮ’еҸ–гӮҠиҫјгӮ“гҒ§жҘҪгҒ—гӮ“гҒ§гҒ„гӮүгӮҢгӮӢж–№гҒҜгҖҒгҒңгҒІUSB-DACгғўгӮёгғҘгғјгғ«гӮ’гғ—гғӘгӮўгғігғ—гҒЁгҒӨгҒӘгҒҗгҒ“гҒЁгӮ’гҒҠеӢ§гӮҒгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮгҒқгҒ—гҒҰгӮӘгғҡгғ»гӮўгғігғ—гӮ’еӨүгҒҲгҒҰгҒҝгҒҰгҖҒйҹігҒ®еӨүеҢ–гӮ’жҘҪгҒ—гӮҖгҒЁиүҜгҒ„гҒЁжҖқгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

гҖҖеӨ§еһӢйҖЈдј‘гҒ®еҫҢеҚҠгҒЁгҒӘгӮҠгҖҒе…ЁеӣҪгғҒгӮ§гғјгғігҒ®дёӯеҸӨжң¬еұӢгҒҢе…Ёе“Ғ20%еј•гҒҚгӮ»гғјгғ«гҒЁгҒ„гҒҶгҒ®гӮ’е§ӢгӮҒгҒҹгҖӮгҒ„гҒӨгӮӮгҒ§гҒӮгӮҢгҒ°й§җи»Ҡе ҙгҒҢгҒӘгҒ„гҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒҜз”ҹгҒҳгҒӘгҒ„гҒҢгҖҒд»ҠеӣһгҒҜиҝ‘гҒҸгӮ’ж•°и»’еӣһгҒЈгҒҹгҒҢгҖҒгҒ©гҒ“гӮӮжәҖжқҜгҒ§иҝ‘гҒҘгҒҸгҒ“гҒЁгӮӮгҒ§гҒҚгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҖӮ

гҒқгӮҢгҒ§гӮӮзІҳгҒЈгҒҰдҪ•гҒЁгҒӢ2件гҒ°гҒӢгӮҠиҰҳгҒ„гҒҰгҒҝгҒҹгҖӮгҒЁгҒ„гҒҶгҒ®гӮӮдјқиЁҳж–ҮеӯҰдҪң家гғ»е°Ҹеі¶зӣҙиЁҳгҒ•гӮ“гҒ®жң¬гӮ’жҺўгҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгҒӢгӮүгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒЁгҒ“гӮҚгҒҢж®ӢеҝөгҒӘгҒҢгӮүгҒ©гҒ“гҒ«гӮӮдёҖеҶҠгӮӮиҰӢгҒӨгҒӢгӮүгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҖӮ

гҖҖе°Ҹеі¶зӣҙиЁҳгҒҜгҖҒ1919е№ҙ5жңҲгҒ«зҰҸеІЎзңҢе…«еҘійғЎзҰҸеі¶з”әгҒ«з”ҹгҒҫгӮҢгҖҒ2008е№ҙ9жңҲгҒ«89жӯігҒ§жӯ»дәЎгҒ—гҒҹе°ҸиӘ¬е®¶гҒ§ж”ҝ治家гӮ„зөҢжёҲдәәгҒӘгҒ©гҒ®дјқиЁҳе°ҸиӘ¬гӮ’жӣёгҒҚгҖҒй«ҳгҒ„еҝ—гҒ§з”ҹгҒҚгҒҹдәәгӮ’й«ҳгҒҸи©•дҫЎгҒ—гҖҒ

еҲ©е®ігӮ„жЁ©еҠӣгҖҒеҗҚиӘүгҒ«гҒЁгӮүгӮҸгӮҢгҒҰз”ҹгҒҚгҒҹдәәгӮ’йӢӯгҒҸжү№еҲӨгҒ—гҒҹгҖҒзЎ¬жҙҫгҒ®е°ҸиӘ¬е®¶гҒ§гҒӮгӮҠгҖҒиӘӯгӮ“гҒ§гҒ„гҒҰе…ұж„ҹгҒ§гҒҚгӮӢгҒЁгҒ“гӮҚгҒҢеӨҡгҒ„гҖӮ

гҖҖгҒјгҒҸгҒҢеҪјгӮ’зҹҘгҒЈгҒҹгҒҚгҒЈгҒӢгҒ‘гҒҢдҪ•гҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҒӢгҒҜиҰҡгҒҲгҒҰгҒ„гҒӘгҒ„гҒҢгҖҒж©ҹдјҡгҒҢгҒӮгӮӢгҒҹгҒігҒ«еҪјгҒ®дҪңе“ҒгӮ’йӣҶгӮҒгҒҰгҖҒд»ҠгҒ§гҒҜ30еҶҠд»ҘдёҠгҒҢжүӢе…ғгҒ«гҒӮгӮӢгҖӮ

гҒ§гӮӮжөҒиЎҢдҪң家гҒ®е°ҸиӘ¬гҒ®гӮҲгҒҶгҒ«гғҷгӮ№гғҲгӮ»гғ©гғјгҒЁгҒ—гҒҰеӨҡгҒҸеҮәеӣһгӮӢгҒ“гҒЁгӮӮгҒӘгҒҸгҖҒдәЎгҒҸгҒӘгҒЈгҒҰ10е№ҙд»ҘдёҠгҒ«гӮӮгҒӘгӮӢгҒ®гҒ§гҖҒжңҖиҝ‘гҒҜжҺўгҒ—гҒҰгӮӮеҪјгҒ®дҪңе“ҒгҒҢдёӯеҸӨжң¬гҒЁгҒ—гҒҰеҮәеӣһгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢе°‘гҒӘгҒҸгҒӘгҒЈгҒҰгҒ—гҒҫгҒЈгҒҹгҖӮ

гӮӮгҒЎгӮҚгӮ“amazonгӮ’иҰҳгҒҸгҒЁеӨҡгҒҸгҒ®дёӯеҸӨжң¬гҒҢиҰӢгҒӨгҒӢгӮӢгҒҢгҖҒеӨҡгҒҸгҒ®е ҙеҗҲгҖҒ1еҶҠгҒ«гҒӨгҒҚ300еҶҶеүҚеҫҢгҒ®йҖҒж–ҷгӮ’еҸ–гӮүгӮҢгӮӢгҒ®гҒ§гҖҒзөҗжһңгҒЁгҒ—гҒҰеүІе®үгҒ«гҒҜгҒӘгӮүгҒӘгҒ„гҖӮ

гҖҖеҪјгҒ®дҪңе“ҒгҒ®еӨҡгҒҸгҒҢдјқиЁҳе°ҸиӘ¬гҒ§гҒӮгӮӢгҒҢгҖҒгҒқгӮҢд»ҘеӨ–гҒ«иүІгҖ…гҒӘдәәзү©еғҸгӮ’жҸҸгҒ„гҒҹгӮЁгғғгӮ»гӮӨгӮӮеӨҡгҒҸгҒӮгӮҠгҖҒгҒқгӮҢгҒҢгҒӘгҒӢгҒӘгҒӢйқўзҷҪгҒ„гҖӮгҒқгҒ®дёӯгҒ§гӮӮвҖңз”·гҒҹгҒЎвҖқгӮ·гғӘгғјгӮәгҒ®5еҶҠгҒҜгҖҒгҒјгҒҸгҒҢжҷӮгҖ…иӘӯгҒҝиҝ”гҒҷ5еҶҠгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖгғ»еҮәдё–гӮ’жҖҘгҒҢгҒ¬з”·гҒҹгҒЎ(1981)

гҖҖгғ»йҖҶеўғгӮ’ж„ӣгҒҷгӮӢз”·гҒҹгҒЎ(1984)

гҖҖгғ»еӣһгӮҠйҒ“гӮ’йҒёгӮ“гҒ з”·гҒҹгҒЎ(1987)

гҖҖгғ»иҖҒгҒ„гҒ«жҢ«гҒ‘гҒ¬з”·гҒҹгҒЎ(1993)

гҖҖгғ»дёҖзҮҲгӮ’жҸҗгҒ’гҒҹз”·гҒҹгҒЎ(1999)

гҖҖгӮҝгӮӨгғҲгғ«гҒӢгӮүгӮӮгӮҸгҒӢгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҖҒеҮәдё–зӣ®зҡ„гҒ§д»•дәӢгӮ’гҒ—гҒӘгҒ„з”·гҒЁгҒӢгҖҒгҒӮгҒҲгҒҰиӢҰеҠҙгӮ’иІ·гҒЈгҒҰеҮәгӮӢз”·гҒЁгҒӢгҖҒд»–дәәгҒҢйҒҝгҒ‘гҒҰйҖҡгӮӢгӮҲгҒҶгҒӘгҒ“гҒЁгҒ«жҢ‘гӮ“гҒ з”·гҒЁгҒӢгҖҒиҖҒгҒ„гҒҰгҒӢгӮүгӮӮж–°гҒ—гҒ„гҒ“гҒЁгҒ«жҢ‘гӮ“гҒ з”·гҒЁгҒӢгҖҒ

дҝЎеҝөгӮ’иІ«гҒ„гҒҰгҒқгӮҢгҒ§йҒӢе‘ҪгӮ’еҲҮгӮҠй–ӢгҒ„гҒҹз”·гҖҒгҒЁгҒ„гҒЈгҒҹз”ҹгҒҚгҒ–гҒҫгҒ«е…ұж„ҹгҒ—гҒҰз¶ҙгҒЈгҒҹгӮЁгғғгӮ»гӮӨгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒдёӯгҒ§гӮӮ5еҶҠзӣ®гҒ®гҖҢдёҖзҮҲгӮ’жҸҗгҒ’гҒҹз”·гҒҹгҒЎгҖҚгҒҜеҪјгҒ®жңҖеҫҢгҒ«еҮәзүҲгҒ•гӮҢгҒҹдҪңе“ҒгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҒ“гҒ®гӮҝгӮӨгғҲгғ«гҒҜгҖҢдёҖзҮҲгӮ’жҸҗгҒ’гҒҰжҡ—еӨңгӮ’иЎҢгҒҸгҖҒжҡ—еӨңгӮ’жҶӮгҒҶгӮӢгҒ“гҒЁгҒӘгҒӢгӮҢгҖӮгҒҹгҒ дёҖзҮҲгӮ’й јгӮҒгҖӮгҖҚгҒЁгҒ„гҒҶдҪҗи—ӨдёҖж–ҺгҒ®иЁҖиӘҢеӣӣйҢІгӮҲгӮҠгҒ®иЁҖи‘үгӮ’з”ЁгҒ„гҒҹгӮӮгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

дҪҗи—ӨдёҖж–ҺгҒ®иЁҖиӘҢеӣӣйҢІпјҲгҒ“гӮҢгҒҜгҖҢиЁҖеҝ—йҢІгҖҚгҖҒгҖҢиЁҖеҝ—еҫҢйҢІгҖҚгҖҒгҖҢиЁҖеҝ—жҷ©йҢІгҖҚгҖҒгҖҢиЁҖеҝ—иҖӢйҢІгҖҚгҒ®4жӣёгҒ®з·Ҹз§°гҒ§гҒӮгӮӢпјүгҒҜдҪңиҖ…гҒ®ж„ӣиӘӯжӣёгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒгҖҢз§ҒгҒ®гҖҺиЁҖиӘҢеӣӣйҢІгҖҸгҖҒе®ҹжҘӯд№Ӣж—Ҙжң¬зӨҫгҖҚгҒЁгҒ„гҒҶжң¬гӮӮжӣёгҒ„гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

гҖҖжҳЁд»ҠгҒ®ж–°иҒһзҙҷйқўгӮ’гҒ«гҒҺгӮҸгҒҷгғӢгғҘгғјгӮ№гӮ’иҰӢгҒҰгҒҝгӮӢгҒЁгҖҒжЁ©еҠӣгҒ«гҒҷгӮҠеҜ„гӮӢз”·гҒҹгҒЎгҒЁгҒӢгҖҒйҖҶеўғгӮ’гҒ•гҒ‘гӮӢз”·гҒҹгҒЎгҖҒгҒЁгҒӢиЁҖгҒЈгҒҹгӮҝгӮӨгғҲгғ«гҒҢгҒөгҒ•гӮҸгҒ—гҒ„гӮҲгҒҶгҒӘеҮәжқҘдәӢгҒҢеӨҡгҒ„дёӯгҒ§гҒҜгҖҒиҮӘеҲҶгҒ®з«ӢгҒЎдҪҚзҪ®гӮ’зўәиӘҚгҒҷгӮӢгҒ®гҒ«иүҜгҒ„жң¬гҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒӢгҒЁжҖқгҒҶгҖӮ

гҖҖд»ҠеҫҢгҒЁгӮӮзІҳгӮҠеј·гҒҸдёӯеҸӨжң¬еұӢгҒ§еҪјгҒ®жң¬гӮ’жҺўгҒ—гҒҰгҒ„гҒ“гҒҶгҒЁжҖқгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ