|

гҖҖ5жңҲ21ж—ҘгҒ«иЎҢгӮҸгӮҢгҒҹд»ҠеӣһгҒ®еҸҺйҢІгҒҜгҖҒеҶ’й ӯгҒ«еӨ§ж©ӢгҒ•гӮ“гӮҲгӮҠгҒ®гҒҠи©«гҒіе…ҘгӮҠгҒ®гӮӮгҒ®гҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ гҖҢ5жңҲ19ж—Ҙж”ҫйҖҒгҒ®йҹіжәҗгҒҢйҖҶзӣёгҒЁгҒӘгҒЈгҒҰгҒҠгӮҠгҖҒгҒқгӮҢгҒҢзӮәгҒ«ж”ҫйҖҒйҹіеЈ°гҒҢдёҚе®үе®ҡгҒ«иҒһгҒ“гҒҲгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶгӮӮгҒ®гҒ§гҒ—гҒҹгҖӮзӣҙгҒЎгҒ«дҝ®жӯЈгӮ’гҒ—гҒҹгҒ®гҒ§26ж—ҘгҒ®ж”ҫйҖҒжҷӮгҒ«гҒҜжӯЈеёёгҒ«жҲ»гӮҠгҒҫгҒҷгҖҒеӨ§еӨүгҒ”иҝ·жғ‘гҒЁгҒ”еҝғй…ҚгӮ’гҒҠгҒӢгҒ‘гҒ—гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгҖҚ гҒЁгҒ„гҒҶгӮҲгҒҶгҒӘеҶ…е®№гҒ§гҒҷгҖӮ

гҖҖгҒ“гҒ®з•Әзө„гҒҜйҹігҒ«гҒ“гҒ гӮҸгҒЈгҒҰгҒҠгӮҠгҖҒеҹәжң¬зҡ„гҒ«гҒҜгӮўгғҠгғӯгӮ°LPгӮ’йҹіжәҗгҒ«гҒ—гҒҰгҖҒж”ҫйҖҒеұҖгҒ§гҒ®йҖҡеёёгҒ®йҢІйҹіеҮҰзҗҶгҒ®еүҚгҒ«гҖҒ

в‘ зңҹз©әз®ЎгҒ®гӮӨгӮігғ©гӮӨгӮ¶гғјгӮўгғігғ—гҖҒв‘Ўзңҹз©әз®Ўгғ—гғӘгӮўгғігғ—гҖҒв‘ўзңҹз©әз®Ўгғ‘гғҜгғјгӮўгғігғ—гӮ’йҖҡгҒ—гҒҰгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјеҮәеҠӣз«ҜеӯҗгӮҲгӮҠйҹіжҘҪгғҮгғјгӮҝгӮ’йҖҒгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

гҒ“гӮҢгҒӢгӮүгҒҜд»ҠеӣһгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘдёҚе…·еҗҲгҒҢзҷәз”ҹгҒ—гҒӘгҒ„гӮҲгҒҶгҒ«гҖҒж©ҹеҷЁгӮ’жҺҘз¶ҡгҒ—гҒҹеҫҢгҒ«гҖҒжҜҺеӣһгғ¬гӮігғјгғүгҒ«гӮҲгӮӢгӮӘгғјгғҮгӮЈгӮӘгғ»гғҒгӮ§гғғгӮҜгӮ’е®ҹж–ҪгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гҒ—гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ

дҪҝз”ЁгҒҷгӮӢйҹіжәҗгҒҜ45rpm Testing Your Equipment by DENON/PCMгҒЁгҒ„гҒҶгӮўгғ«гғҗгғ гҒ®

в‘ еҶҚз”ҹиЈ…зҪ®гҒ®е·ҰеҸігғ»жҺҘз¶ҡгҒ®зўәиӘҚпјҲгғҒгғЈгғігғҚгғ«гҒ®зўәиӘҚгҖҒдҪҚзӣёгҒ®зўәиӘҚпјүгҒЁгҒ„гҒҶйҹіжәҗгӮ’дҪҝгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮжҖқгҒЈгҒҰгҒ„гҒҹд»ҘдёҠгҒ«еӨҡгҒҸгҒ®ж–№гҖ…гҒҢгҖҒгҒ“гҒ®з•Әзө„гӮ’иҒһгҒ„гҒҰгҒҸгҒ гҒ•гҒЈгҒҰгҒҠгӮҠгҖҒдёҚе…·еҗҲгҒ®жғ…е ұгӮ’гҒ„гҒҹгҒ гҒҚгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ

еӨ§еӨүгҒӮгӮҠгҒҢгҒЁгҒҶгҒ”гҒ–гҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

гҖҖ

пј‘пјүзҘһи°·пјҡTriptych: Prayer, Protest, Peace (7:58)

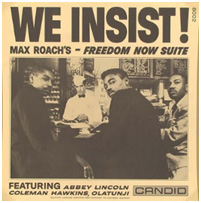

гғ»Max Roach вҖҺвҖ“ We Insist! Max Roach's Freedom Now Suite

гғ»Candid вҖҺвҖ“ CJM 8002

гғ»Recorded: Nola Penthouse Sound Studio, New York, August 31rd and September 6, 1960

гҖҖгҖҖDrums вҖ“ Max Roach

гҖҖгҖҖVocals вҖ“ Abbey Lincoln

гҖҖгҒ©еҲқгҒЈз«ҜгҒӢгӮүгҖҒгғһгӮ№гӮҝгғјгҒҢж”ҝжІ»жҖ§гҒ®еј·гҒ„гӮўгғ«гғҗгғ гӮ’жҢҒгҒЎеҮәгҒ—гҒҰгҒҚгҒҹгҖӮгғһгғғгӮҜгӮ№гғ»гғӯгғјгғҒгҒ®We Insist! Freedom Now SuiteпјҲжҲ‘гӮүгҒҜдё»ејөгҒҷгӮӢпјҒд»ҠгҒ“гҒқиҮӘз”ұзө„жӣІпјүгҒЁгҒ„гҒҶгӮўгғ«гғҗгғ гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҒ“гҒ®зө„жӣІгҒҜ5гҒӨгҒ®з« гҒӢгӮүжҲҗгҒЈгҒҰгҒҠгӮҠгҖҒгҒқгӮҢгҒһгӮҢгҒ®з« гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰйҮҺеҸЈд№…е…үгҒ•гӮ“гҒ®и§ЈиӘ¬гӮ’еј•з”ЁгҒ—гҒҰзҙ№д»ӢгҒҷгӮӢгҒЁгҖҒ

в‘ гҒ®гҖҢгғүгғ©гӮӨгғҙгӮЎгғјгғ»гғһгғігҖҚ(еҘҙйҡ·гӮ’йһӯжү“гҒӨз”·)гҒҜеҘҙйҡ·жҷӮд»ЈгҒ®й»’дәәгҒ®зҪ®гҒӢгӮҢгҒҹйҒҺй…·гҒӘең°дҪҚгӮ’жҸҸгҒ„гҒҹгӮӮгҒ®гҖҒгӮўгғ“гғјгғ»гғӘгғігӮ«гғјгғігҒ®жӯҢгҒҶйқҷгҒӢгҒӘеҠҙеғҚжӯҢгҒЁйһӯгҒ®йҹігӮ’жҖқгӮҸгҒӣгӮӢгғӘгӮәгғ гҒ®гӮігғігғҲгғ©гӮ№гғҲгҒ«жӮІеЈ®ж„ҹгҒҢжө®гҒӢгҒ¶гҖӮ

в‘ЎгҒ®гҖҢгғ•гғӘгғјгғҖгғ гғ»гғҮгӮӨгҖҚгҒҜзҷҫе№ҙеүҚгҒ®еҘҙйҡ·и§Јж”ҫгҒ®ж—ҘгҒ®е–ңгҒігӮ’жӯҢгҒЈгҒҹгӮӮгҒ®гҖӮ

в‘ўгҖҢдёүжһҡгҒ®зөөгҖҚ(зҘҲгӮҠгҖҒеҸҚжҠ—гҖҒе№іе’Ң)гҒҜй»’дәәж°‘ж—ҸгҒ®жӮІйЎҳгӮ’жӯҢжӣІгҒ«гҒ—гҒҹгӮӮгҒ®гҒ§гҖҒгғӯгғјгғҒгҒ®гғүгғ©гғ гӮ№гҒ гҒ‘гҒ®дјҙеҘҸгҒ§гғӘгғігӮ«гғјгғігҒҢжӯҢгҒҶгҒ®гҒҢж·ұгҒ„ж„ҹйҠҳгӮ’е‘јгҒ¶гҖӮ

в‘ЈгҒ®гҖҢгӮӘгғјгғ«гғ»гӮўгғ•гғӘгӮ«гҖҚгҒҜгӮўгғ•гғӘгӮ«зӢ¬з«ӢгҒ®ж°—йҒӢгҒёгҒ®еЈ°жҸҙгҖҒ

в‘ӨгҖҢгғЁгғҸгғҚгӮ№гғ–гғ«гӮ°гҒёгҒ®ж¶ҷгҖҚгҒҜд»Ҡж—ҘгҒӘгҒҠеҚ—гӮўгҒ«гҒҸгӮҠгҒӢгҒҲгҒ•гӮҢгӮӢй»’дәәејҫең§иҷҗж®әгҒёгҒ®жҖ’гӮҠгӮ’иҫјгӮҒгҒҹз« гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

пјҲд»ҘдёҠгҖҒгҖҢйҮҺеҸЈд№…е…үгғҷгӮ№гғҲгӮёгғЈгӮәв… 1953-1969гҖҚйҹіжҘҪд№ӢеҸӢзӨҫгӮҲгӮҠпјү

гҖҖгҒ“гҒ®дёӯгҒӢгӮүгғһгӮ№гӮҝгғјгҒҢйҒёжӣІгҒ—гҒҹгҒ®гҒҢв‘ўгҒ®гҖҢдёүжһҡгҒ®зөөгҖҚ(зҘҲгӮҠгҖҒеҸҚжҠ—гҖҒе№іе’Ң)гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮй•·гҖ…гҒЁе…ЁдҪ“гӮ’иҝ°гҒ№гҒҹгҒҢгҖҒгҒқгҒҶгҒ„гҒҶдҪҚзҪ®д»ҳгҒ‘гҒ®дёӯгҒ§гҒ“гҒ®йҹіжҘҪгӮ’иҒһгҒ„гҒҰгҒҸгҒ гҒ•гҒ„гҖӮгҒӘгҒӢгҒӘгҒӢеҲәжҝҖзҡ„гҒӘгҒ®гҒ§ж”ҫйҖҒгҒ§жөҒгӮҢгӮӢж©ҹдјҡгҒҜгҒ»гҒЁгӮ“гҒ©гҒӘгҒ„гҒЁжҖқгҒҶгҖӮ

пј’пјүжё…ж°ҙпјҡTopsy пјҶ Jumping At The Woodside(6:48)

гғ»The Count Basie Orchestra вҖҺвҖ“ The Count Basie Story

гғ»Roulette вҖҺвҖҺвҖ“ SRB-1

гғ»Recorded in June and July of 1960

гҖҖгҖҖBass вҖ“ Eddie Jones

гҖҖгҖҖDrums вҖ“ Sonny Payne

гҖҖгҖҖGuitar вҖ“ Freddie Green

гҖҖгҖҖPiano вҖ“ Count Basie

гҖҖгҖҖReeds вҖ“ Billy Mitchell, Charlie Fowlkes, Frank Foster, Frank Wess, Marshall Royal

гҖҖгҖҖTrombone вҖ“ Al Grey, Benny Powell, Henry Coker

гҖҖгҖҖTrumpet вҖ“ Eugene Young, Joe Newman, Sonny Cohn, Thad Jones

гҖҖжү“гҒЈгҒҰеӨүгӮҸгҒЈгҒҰгҖҒгҒјгҒҸгҒҢжә–еӮҷгҒ—гҒҹгҒ®гҒҜCount BasieгҒ®The Count Basie StoryгҒЁгҒ„гҒҶгӮўгғ«гғҗгғ гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҒ“гӮҢгҒҜгғҷгӮӨгӮ·гғјжҘҪеӣЈеүөз«Ӣ25е‘Ёе№ҙгӮ’иЁҳеҝөгҒ—гҒҰгҖҒ1960е№ҙгҒ«гғ•гғ©гғігӮҜгғ»гғ•гӮ©гӮ№гӮҝгғјгҒҢж–°гҒ—гҒҸз·ЁжӣІгҒ—гҒӘгҒҠгҒ—гҒҰгҖҒ1930е№ҙд»ЈгҒӢгӮү40е№ҙд»ЈгҒ®гӮӘгғјгғ«гғ»гғүгғҷгӮӨгӮ·гғјжҘҪеӣЈгҒ®жј”еҘҸгӮ’еҶҚеҗ№иҫјгҒҝгҒ—гҒҹгӮўгғ«гғҗгғ гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҒјгҒҸгҒҜгғҷгӮӨгӮ·гғјжҘҪеӣЈгӮ„гӮЁгғӘгғігғҲгғіжҘҪеӣЈгҒ®гғ“гғғгӮ°гғ»гғҗгғігғүгғ»гӮёгғЈгӮәгҒҢеӨ§еҘҪгҒҚгҒ§гҒӮгӮӢгҒҢгҖҒж”ҫйҖҒгҒ§гҒқгҒ®жҘҪгҒ—гҒ•гҒҢгҒҶгҒҫгҒҸдјқгӮҸгӮӢгҒ гӮҚгҒҶгҒӢгҒЁгҒ„гҒҶдёҚе®үгӮӮгҒӮгӮҠгҖҒд»ҠгҒҫгҒ§жҢҒгҒЈгҒҰгҒ“гҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҒҢгҖҒ

еүҚеӣһгҒ®гғ–гғӯгӮ°гҒ«жӣёгҒ„гҒҹгӮҲгҒҶгҒӘгҒ„гҒҚгҒ•гҒӨгҒ§гҒңгҒІзҙ№д»ӢгҒ—гӮҲгҒҶгҒЁжҖқгҒЈгҒҹгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖ

пј“пјүеӨ§ж©ӢпјҡKozo's Waltz (6:45)

гғ»Art Blakey пјҶ The Jazz Messengers вҖҺвҖ“ A Night In Tunisia

гғ»Blue Note вҖҺвҖ“ BLP 4049

гғ»Recorded on August 7 пјҶ 14, 1960

гҖҖгҖҖBass вҖ“ Jymie Merritt

гҖҖгҖҖDrums вҖ“ Art Blakey

гҖҖгҖҖPiano вҖ“ Bobby Timmons

гҖҖгҖҖTenor Saxophone вҖ“ Wayne Shorter

гҖҖгҖҖTrumpet вҖ“ Lee Morgan

гҖҖеӨ§ж©ӢгҒ•гӮ“гҒҢйҒёгӮ“гҒ гҒ®гҒҢArt Blakey пјҶ The Jazz Messengers гҒ®A Night In TunisiaгҒЁгҒ„гҒҶгӮўгғ«гғҗгғ гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒ“гҒ®гӮўгғ«гғҗгғ гҒ§гӮҲгҒҸгҒӢгҒӢгӮӢгҒ®гҒҢгӮҝгӮӨгғҲгғ«жӣІгҒ§гҒӮгӮӢгҒҢгҖҒжј”еҘҸгҒҢй•·гҒ„гҒ®гҒ§Kozo's WaltzгӮ’йҒёгӮ“гҒ гҒ®гҒ гӮҚгҒҶгҖӮ

жӣІгҒ®еҶ’й ӯгҒӢгӮүиҝ«еҠӣгҒ®гҒӮгӮӢгғүгғ©гғ гӮ№гҒ®жј”еҘҸгҒ§е§ӢгҒҫгӮҠгҖҒеӨ§ж©ӢгҒ•гӮ“гӮүгҒ—гҒ„йҒёжӣІгҒ гҒӘгҒЁжҖқгҒЈгҒҹгҖӮгҒјгҒҸгҒӘгӮүгҒ°Bobby TimmonsгҒҢдҪңжӣІгҒ—гҒҹSo TiredгҒЁгҒ„гҒҶгӮҙгӮ№гғҡгғ«иӘҝгҒ®жј”еҘҸгӮ’йҒёгҒ¶гҒ гӮҚгҒҶгҖӮ

гҒ“гҒ®гӮўгғ«гғҗгғ гҒ«гҒҜгҖҒгҒ“гҒ®Kozo's WaltzгҒ®д»–гҒ«YamaгҒЁгҒ„гҒҶж—Ҙжң¬иӘһгӮҒгҒ„гҒҹеҗҚеүҚгҒ®жӣІгҒҢгҒӮгӮӢгҒҢгҖҒгҒ“гҒ®еҗҚеүҚгҒ®гҒ„гҒҚгҒ•гҒӨгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒҜеӨ§ж©ӢгҒ•гӮ“гҒҢж”ҫйҖҒгҒ®дёӯгҒ§иӘһгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

гҖҖ

пј”пјүзҘһи°·пјҡTake Five (7:00)

гғ»Arne DomnГ©rus вҖҺвҖ“ Jazz At The Pawnshop

гғ»Proprius вҖҺвҖ“ PROP 7778-79

гғ»Recorded 14./15. December 1976

гҖҖгҖҖBass вҖ“ Georg Riedel

гҖҖгҖҖDrums вҖ“ Egil Johansen

гҖҖгҖҖPiano вҖ“ Bengt Hallberg

гҖҖгҖҖSaxophone, Clarinet вҖ“ Arne DomnГ©rus

гҖҖгҖҖVibraphone вҖ“ Lars Erstrand

гҖҖгғһгӮ№гӮҝгғјгҒҢжҢҒгҒЈгҒҰгҒҚгҒҹ2жһҡзӣ®гҒ®гӮўгғ«гғҗгғ гҒҜгҖҒ1жһҡзӣ®гҒЁз•°гҒӘгӮҠйҢІйҹігҒ®иүҜгҒ„гҖҒзҷәеЈІгҒ•гӮҢгҒҹеҪ“жҷӮгҒҜгӮӘгғјгғҮгӮЈгӮӘгғ»гғҒгӮ§гғғгӮҜгҒ«гӮҲгҒҸдҪҝгӮҸгӮҢгҒҹгӮӮгҒ®гҒ§гҖҒйҒёжӣІгӮӮTake FiveгҒЁгҒ„гҒҶгӮігғһгғјгӮ·гғЈгғ«гҒ«гӮӮдҪҝгӮҸгӮҢгҒҹгҖҒиүҜгҒҸзҹҘгӮүгӮҢгҒҹжӣІгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҒ“гҒ®жӣІгҒ®гӮӘгғӘгӮёгғҠгғ«гҒ®жј”еҘҸгҒҜDave Brubeck QuartetгҒ§гҖҒеҶ’й ӯгҒ®гғқгғјгғ«гғ»гғҮгӮ№гғўгғігғүгҒ®зҫҺгҒ—гҒ„гӮўгғ«гғҲгҒҢгӮҲгҒҸзҹҘгӮүгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҒҢгҖҒжң¬еҪ“гҒҜ5/4жӢҚеӯҗгҒ®гӮёгғ§гғјгғ»гғўгғ¬гғӯгҒ®гғүгғ©гғҹгғігӮ°гҒ®еҗҚдәәиҠёгӮ’жҘҪгҒ—гӮҖгӮӮгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

иүҜгҒ„йҢІйҹігҒ®гӮўгғ«гғҚгғ»гғүгғ гғҚгғ©гӮ№гҒ®гӮўгғ«гғҲгӮ’жҘҪгҒ—гӮ“гҒ§гӮӮгӮүгҒҲгҒ°гӮҲгҒ„гҒҢгҖҒгӮ„гҒҜгӮҠгғүгғ©гғ гӮ№гҒҜгӮёгғ§гғјгғ»гғўгғ¬гғӯгҒ«дёҖж—ҘгҒ®й•·гҒҢгҒӮгӮӢгҒЁжҖқгҒҶгҖӮ

гҖҖгҒ“гҒ®жј”еҘҸгҒҜгӮ№гӮҰгӮ§гғјгғҮгғігҒ®йҰ–йғҪгӮ№гғҲгғғгӮҜгғӣгғ«гғ гҒ§гҒ®гӮёгғЈгӮәгӮҜгғ©гғ–StampenгҒ§гҒ®жј”еҘҸгҒ§гҒӮгӮӢгҒҢгҖҒгӮўгғ«гғҗгғ гӮёгғЈгӮұгғғгғҲгҒ«гҒҜJazz At The PawnshopпјҲPawnshopгҒҜиіӘеұӢгҒ®ж„Ҹе‘іпјүгҒЁгҒӮгӮӢгҒҢгҒӘгҒңгҒӢгҖҒгҒЁеӨ§ж©ӢгҒ•гӮ“гҒ«иіӘе•ҸгҒ•гӮҢгҒҹгҖӮ

гҒјгҒҸгҒҜгҒқгҒ®гҒ“гҒЁгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰиҒһгҒ„гҒҹгҒ“гҒЁгҒҢгҒӮгҒЈгҒҹгҒҢгҖҒгҒӘгҒңгҒӢеҝҳгӮҢгҒҰгҒ—гҒҫгҒЈгҒҹгҖӮж”№гӮҒгҒҰзўәиӘҚгҒ—гҒҰгҒҝгӮӢгҒЁгҖҒгҒ“гҒ®StampenгҒЁгҒ„гҒҶгӮёгғЈгӮәгӮҜгғ©гғ–гҒ®е»әзү©гҒҜгҖҒе…ғиіӘеұӢгҒ гҒЈгҒҹгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҖҖ

пј•пјүжё…ж°ҙпјҡAir Mail Special (3:57)

гғ»Lionel Hampton And His All-Star Big Band вҖҺвҖ“ Aurex Jazz Festival '81

гғ»EastWorld вҖҺвҖ“ EWJ-80207

гғ»Recorded in Japan September 2,3,6 1981

гҖҖгҖҖBass вҖ“ Chubby Jackson

гҖҖгҖҖDrums вҖ“ Frankie Dunlop

гҖҖгҖҖDrums, Piano, Vocals, Vibraphone вҖ“ Lionel Hampton

гҖҖгҖҖPiano вҖ“ Zeke Mullins

гҖҖгҖҖTenor Saxophone вҖ“ Ricky Ford

гҖҖгҖҖTenor Saxophone, Flute вҖ“ Tom Chapin

гҖҖгҖҖTrombone вҖ“ Buster Cooper, Ed Neumeister, Garnett Brown

гҖҖгҖҖTrumpet вҖ“ Billy Brooks, Johnny Walker , Pete Candoli, Wallace Davenport

гҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖetc

гҖҖд»ҠеӣһгҒҜгғ“гғғгӮ°гғ»гғҗгғігғүгҒ«гҒ—гӮҲгҒҶгҒЁжҖқгҒЈгҒҰгҒ„гҒҹгҒ®гҒ§гҖҒгҒјгҒҸгҒ®2жһҡзӣ®гҒҜLionel HamptonжҘҪеӣЈгҒ®Aurex Jazz Festival '81гҒЁгҒ„гҒҶгӮўгғ«гғҗгғ гӮҲгӮҠгҖҒAir Mail SpecialгҒЁгҒ„гҒҶжӣІгҒ§гҒҷгҖӮ

Aurex Jazz FestivalгҒҜ1980е№ҙгӮҲгӮҠ1984е№ҙгҒҫгҒ§гҒЁгҒ„гҒҶзҹӯжңҹй–“гҒ§гҒҜгҒӮгӮӢгҒҢй–ӢеӮ¬гҒ•гӮҢгҖҒгҒ“гҒ®'81е№ҙгҒ®гғҸгӮӨгғ©гӮӨгғҲгҒҜLionel HamptonжҘҪеӣЈгҒ®жј”еҘҸгҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҖӮдёӯгҒ§гӮӮAir Mail SpecialгҒҜгӮӘгғјгғ—гғӢгғігӮ°гҒ«гҒөгҒ•гӮҸгҒ—гҒ„гҖҒеӨ§еӨүгғҺгғӘгҒ®иүҜгҒ„жӣІгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖ

гҖҖд»ҠеӣһгҒ®еҸҺйҢІгҒ«гҒӮгҒҹгҒЈгҒҰгҒҜгҖҒеҶ’й ӯгҒ«жӣёгҒ„гҒҹйҹіеЈ°гҒ®дёҚе…·еҗҲгҒЁгҖҒгҒ©еҲқгҒЈз«ҜгҒ®We Insist!гҒЁгҒ„гҒҶгӮўгғ«гғҗгғ гҒ«жіЁзӣ®гҒҢйӣҶгҒҫгҒЈгҒҹгҖӮ дёҚе…·еҗҲгҒҜгҒ—гҒЈгҒӢгӮҠгҒЁеҶҚзҷәйҳІжӯўгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢеӨ§еҲҮгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒеҗҢжҷӮгҒ«гҒјгҒҸгҒҹгҒЎгҒЁгҒ—гҒҰгҒҜ3дәәгҒҢгҒқгӮҢгҒһгӮҢгҒ®з«Ӣе ҙгҒ§гҖҒJazzгҒ®е№…еәғгҒ„жј”еҘҸгӮ’зҙ№д»ӢгҒ—гҖҒJazzгҒ®еҘҘж·ұгҒ•гҖҒжҘҪгҒ—гҒ•гҖҒгҒӘгҒ©гӮ’зҡҶгҒ•гӮ“гҒ«дјқгҒҲгҒҰгҒ„гҒ‘гӮӢгӮҲгҒҶгҒ«й ‘ејөгӮҠгҒҹгҒ„гҒЁжҖқгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ