|

гҖҖгҒҠгӮҸгӮүйўЁгҒ®зӣҶгҒ®иЎҢдәӢгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒ®и§ЈиӘ¬гҒҜиҰіе…үжЎҲеҶ…зӯүгҒ«иӯІгӮӢгҒЁгҒ—гҒҰгҖҒжҳҺж—Ҙ(10жңҲ1ж—Ҙ)гҒ«гҒҜеҸ°йўЁ24еҸ·гҒҢжқұжө·ең°ж–№гӮ’йҖҡйҒҺгҒҷгӮӢгҖҒгҒЁгҒ„гҒҶдәҲе ұгҒҢеҮәгӮӢдёӯгҒ§жҖқгҒ„еҮәгҒ—гҒҹгҒ®гҒ§жӣёгҒ„гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

гҒЁгҒ„гҒҶгҒ®гҒҜгҖҒ9жңҲ4ж—ҘгҒ«еҸ°йўЁ21еҸ·гҒҢгҒ“гҒ®ең°ж–№гӮ’йҖҡйҒҺгҒ—гҒҰгҒ„гҒЈгҒҹгҒ®гҒ гҒҢгҖҒгҒҠгӮҸгӮүйўЁгҒ®зӣҶгҒ®иЎҢдәӢгҒҢиЎҢгӮҸгӮҢгҒҹгҒ®гҒҢ9жңҲ1ж—ҘгҒӢгӮү3ж—ҘгҒҫгҒ§гҒ§гҖҒгҒ“гӮҢгҒҜдәҢзҷҫеҚҒж—ҘгӮ’йҒҺгҒҺгҒҹжҷӮжңҹгҒ§гҒҷгҖӮдәҢзҷҫеҚҒж—ҘгҒ®еүҚеҫҢгҒҜгҖҒеҸ°йўЁеҲ°жқҘгҒ®жҷӮзҜҖгҖӮ

жҳ”гҒӢгӮүеҸҺз©«еүҚгҒ®зЁІгҒҢйўЁгҒ®иў«е®ігҒ«йҒӯгӮҸгҒӘгҒ„гӮҲгҒҶгҖҒиұҠдҪңзҘҲйЎҳгҒҢиЎҢгӮҸгӮҢгҒҰгҒҚгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгҒқгҒ®зҘӯгӮҠгӮ’гҖҢйўЁгҒ®зӣҶгҖҚгҒЁгҒ„гҒҶгӮҲгҒҶгҒ§гҒҷгҖӮгҒ“гҒ®йўЁгҒ®зӣҶгҒ®иЎҢдәӢгҒҢзөӮгӮҸгҒЈгҒҹзҝҢж—ҘгҒ«еҸ°йўЁгҒҢйҖҡйҒҺгҒ—гҒҰгҒ„гҒЈгҒҹгҒЁгҒ„гҒҶгҒ®гҒҜгҖҒеҒ¶з„¶гҒ«гҒ—гҒҰгӮӮеҮәжқҘгҒҷгҒҺгҒҰгҒ„гӮӢгӮҲгҒҶгҒ гҒЁжҖқгҒ„гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ

гҖҖгҒҠгӮҸгӮүйўЁгҒ®зӣҶ2018е№ҙгҒ®ж§ҳеӯҗгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒҜYou TubeгҒ«жҳ еғҸгҒҢжІўеұұеҮәгҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒ§гҖҒиҲҲе‘ігҒ®гҒӮгӮӢдәәгҒҜиҰ—гҒ„гҒҰгҒҝгҒҰгҒҸгҒ гҒ•гҒ„гҖӮ

дёүе‘із·ҡгҖҒиғЎеј“гҖҒеӨӘйј“гӮ’жү“гҒӨгҒ®гҒҜ40д»ЈгҖҒ50д»ЈгҖҒдёӯгҒ«гҒҜ70д»Јд»ҘдёҠгҒЁжҖқгӮҸгӮҢгӮӢеӨ§дәәгҒ®з”·еҘігҒ§гҖҒгҒқгҒ®дәәгҒҹгҒЎгҒ®жј”еҘҸгҒҢгҒІгҒЁгҒҹгҒіе§ӢгҒҫгӮӢгҒЁйҖ”еҲҮгӮҢгӮӢгҒ“гҒЁгҒӘгҒҸгҖҒ延гҖ…гҒЁз¶ҡгҒҚгҒҫгҒҷгҖӮ

гҒқгӮ“гҒӘдёӯгҒ§дёҖдәәгҒ®еӣғеӯҗжүӢгҒҢгҖҒдёҒеәҰгӮӘгғјгӮұгӮ№гғҲгғ©гҒ®жҢҮжҸ®иҖ…гҒ®гӮҲгҒҶгҒ«жӯҢгҒ®йҖІиЎҢгӮ’жҢҮжҸ®гҒ—гҒҫгҒҷгҖӮгҒқгҒ®гӮ„гӮҠж–№гҒҜд»ҘдёӢгҒ®гӮҲгҒҶгҒ§гҒҷгҖӮ

пјҲеӣғеӯҗжүӢгҒҢпјңгҖҖпјһеҶ…гӮ’жӯҢгҒ„гҖҒгҖҮгҒ®жӯҢгӮ’жӯҢгҒ„жүӢгҒҢгғҺгғігғ–гғ¬гӮ№гҒ§жӯҢгҒҶгҖӮжҳ еғҸгӮ’иҰӢгӮӢгҒЁиүҜгҒҸеҲҶгҒӢгӮҠгҒҫгҒҷпјү

пјңи¶ҠдёӯгҒ§з«ӢеұұгҖҖеҠ иіҖгҒ§гҒҜзҷҪеұұгҖҖй§ҝжІігҒ®еҜҢеЈ«еұұгҖҖдёүеӣҪдёҖгҒ гӮҲпјһпјҲй•·гҒ°гӮ„гҒ—гҒ®дёҖгҒӨпјү

пјңжӯҢгӮҸгӮҢгӮҲгғјгӮҸгҒ—гӮғеӣғгҒҷпјһпјҲгҒ“гҒ®жӯҢгҒ°гӮ„гҒ—гҒ«гӮҲгҒЈгҒҰжӯҢгҒ„жүӢгҒҢжӯҢгҒ„гҒ гҒҷпјү

в—Ӣе”„гҒ®з”әгҒ гӮҲгҖҖе…«е°ҫгҒ®з”әгҒҜпјҲжӯҢгҒ„жүӢгҒҜгҒ“гҒ“гҒҫгҒ§гӮ’жҒҜз¶ҷгҒҺгҒӣгҒҡгҒ«дёҖж°—гҒ«жӯҢгҒҶпјү

гҖҖгҖҖгҖҖгҖҖпјңгӮӯгӮҝгӮөгғҺгӮөгғјгғүгғғгӮігӮӨгӮөгғҺгӮөпјһпјҲгҒ“гҒ®жӯҢгҒ°гӮ„гҒ—гҒ®й–“гҒ«гҖҒжӯҢгҒ„жүӢгҒҜе‘јеҗёгӮ’ж•ҙгҒҲгӮӢпјү

гҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖе”„гҒ§зіёеҸ–гӮӢгҖҖгӮӘгғҜгғ©гҖҖжЎ‘гӮӮж‘ҳгӮҖ

пјңжӯҢгӮҸгӮҢгӮҲгғјгӮҸгҒ—гӮғеӣғгҒҷпјһ

в—Ӣе…«е°ҫгӮҲгҒ„гҒЁгҒ“гҖҖгҒҠгӮҸгӮүгҒ®жң¬е ҙ

гҖҖгҖҖгҖҖгҖҖпјңгӮӯгӮҝгӮөгғҺгӮөгғјгғүгғғгӮігӮӨгӮөгғҺгӮөпјһ

гҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖдәҢзҷҫеҚҒж—ҘгӮ’гҖҖгӮӘгғҜгғ©гҖҖеҮәгҒҰиёҠгӮӢ

пјңгҒ—гӮҮгҒҫгҒ„гҒӢгҒ„гҒӯгҖҖгҒ—гӮҮгҒҫгҒ„гҒӢгҒ„гҒӯгҖҖдёҖжңҚгҒ—гӮҮгҒҫгҒ„гҒӢгҒ„гҒӯгҖҖдёҖжңҚгҒ—гҒҰгҒӢгӮүгҒқгӮҢгҒӢгӮүгҒҫгҒҹгӮ„гӮҚгҒӢгҒ„гҒӯпјһ

пјҲеӣғеӯҗжүӢгҒҢгҒ“гҒ®гӮҲгҒҶгҒ«й•·гҒ°гӮ„гҒ—гӮ’жӯҢгҒЈгҒҰдј‘жҶ©гҒ«гҒЁгҒӘгӮӢпјү

пјңжө®гҒ„гҒҹгҒӢз“ўз®ӘгҖҖи»ҪгҒқгҒҶгҒ«жөҒгӮҢгӮӢгҖҖиЎҢгҒҸе…ҲгӮғзҹҘгӮүгҒӯгҒ©гҖҖгҒӮгҒ®иә«гҒ«гҒӘгӮҠгҒҹгӮ„пјһ

пјҲеӣғеӯҗжүӢгҒҢгҒ“гҒ®гӮҲгҒҶгҒ«й•·гҒ°гӮ„гҒ—гӮ’жӯҢгҒҶгҒЁжңҖеҫҢгҒЁгҒӘгӮӢпјү

гҖҖгҒ“гҒ®гӮҲгҒҶгҒӘжӯҢгҒЁдёүе‘із·ҡгҒЁиғЎеј“гҒЁеӨӘйј“гҒ®жј”еҘҸгӮ’гғҗгғғгӮҜгҒ«гҖҒ10д»ЈгҒЁ20д»ЈгҒ®з”·еҘігҒҢж·ұз·Ёз¬ гӮ’гҒӢгҒ¶гҒЈгҒҰгҖҒиұҠе№ҙиёҠгӮҠ(з”·еҘі)гҖҒз”·иёҠгӮҠгҖҒеҘіиёҠгӮҠгҒ®дёүгҒӨгҒ®иёҠгӮҠгҒҢгҒӘгҒӢгҒӘгҒӢиӨҮйӣ‘гҒ«иёҠгӮүгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮ

гҒқгӮҢгҒҢе…«е°ҫгҒ®11гҒ®ең°еҢәгҒҢгҒқгӮҢгҒһгӮҢеҲҘгҖ…гҒ«гҖҒиҮӘеҲҶгҒ®ең°еҢәгҒ§е®ҹж–ҪгӮ’гҒҷгӮӢгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮгҒ“гҒ®гӮҲгҒҶгҒ«иҖҒиӢҘз”·еҘігҒҢдёҖз·’гҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҖҒең°е…ғгҒ®иҠёиғҪгҒЁгҒ—гҒҰз¶ҷжүҝгҒ—гҒҰгҒ„гҒҸгҒЁгҒ„гҒҶгҒ®гҒҜгҖҒеҚҳгҒӘгӮӢзӣҶиёҠгӮҠгҒЁгҒҜз•°гҒӘгӮҠгҖҒгҒӢгҒӘгӮҠй«ҳеәҰгҒӘж–ҮеҢ–гӮ’з¶ҷжүҝгҒҷгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶж„Ҹе‘іеҗҲгҒ„гҒҢгҒӮгӮӢгҒ®гҒӢгҒӘгҒЁжҖқгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

пјҲжӯҙеҸІгҒ®з©ҚгҒҝйҮҚгҒӯгҒ«гӮҲгӮӢйҮҚгҒҝгҒҢгҒӮгӮӢпјү

гҖҖеғ•гҒ®иә«иҝ‘гҒ«гӮӮиҰӘгҒҢе…«е°ҫеҮәиә«гҒ гҒЁгҒ„гҒҶдәәгҒҢгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮе°ҸгҒ•гҒ„гҒ“гӮҚгҒӢгӮүиҰӘгҒ®жӯҢгӮ’иҒһгҒ„гҒҰгҒ„гҒҹгҒ®гҒ§гҖҒгҒ„гҒӨгҒ®й–“гҒ«гҒӢиҮӘеҲҶгӮӮгҒҠгӮҸгӮүзҜҖгӮ’жӯҢгҒҲгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгҒЈгҒҹгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒ§гҒҷгҖӮ

пјҲиёҠгӮҠгҒ®ж–№гҒҜгҒӘгҒӢгҒӘгҒӢиӨҮйӣ‘гҒ§з°ЎеҚҳгҒ«гҒҜгҒ§гҒҚгҒӘгҒ„гӮҲгҒҶгҒ§гҒҷгҒҢпјүгҒқгҒҶгҒ„гҒҲгҒ°еҫіеі¶еҮәиә«гҒ§гҖҒе®ҙдјҡгҒ§иҲҲгҒҢд№—гӮӢгҒЁеҝ…гҒҡйҳҝжіўиёҠгӮҠгӮ’иёҠгӮӢдәәгӮӮгҒ„гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгҒ“гҒҶгҒ„гҒЈгҒҹгӮӮгҒ®гҒҜгҖҒе°ҸгҒ•гҒ„гҒ“гӮҚгҒӢгӮүзҹҘгӮүгҒҡзҹҘгӮүгҒҡгҒ®гҒҶгҒЎгҒ«иә«гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒ„гҒҸгӮӮгҒ®гҒ®гӮҲгҒҶгҒ§гҒҷгҖӮ

гҖҖз§ҒгҒ®дҪҸгӮ“гҒ§гҒ„гӮӢең°еҢәгӮӮгҖҒй•·гҒ„жӯҙеҸІгҒ®гҒӮгӮӢең°еҢәгҒ§гҖҒз„ЎеҪўж–ҮеҢ–иІЎгҒЁгҒ—гҒҰзҷ»йҢІгҒ•гӮҢгҒҹгӮӮгҒ®гӮӮгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҒҢгҖҒиҮӘеҲҶгҒ®иә«гҒ«дҪ•гҒҢгҒӮгӮӢгҒӢгҒЁгҒ„гҒҶгҒЁгҖҒгҒҜгҒӘгҒҜгҒ еҝғгӮӮгҒЁгҒӘгҒ„гҒ§гҒҷгҒӯгҖӮ

гҖҖд»ҠеӣһгҒјгҒҸгҒҢеҸ–гӮҠдёҠгҒ’гҒҹгғҮгӮҜгӮ№гӮҝгғјгғ»гӮҙгғјгғүгғігҒҜгҖҒ1986е№ҙгҒ«гҖҢгғ©гӮҰгғігғүгғ»гғҹгғғгғүгғҠгӮӨгғҲгҖҚгҒЁгҒ„гҒҶжҳ з”»гҒ«дё»жј”гҒҷгӮӢгҖӮ гҒ“гҒ®жҳ з”»гҒҜгғ‘гғӘгҒ§гҒ®гғҗгғүгғ»гғ‘гӮЁгғ«гҒ®гӮЁгғ”гӮҪгғјгғүгӮ’гғҶгғҠгғјеҘҸиҖ…гҒ«зҪ®гҒҚжҸӣгҒҲгҒҹгӮӮгҒ®гҒ§гҖҒгӮёгғЈгӮәгғһгғігҒ«гҒӮгҒ“гҒҢгӮҢгӮӢгғ•гғ©гғігӮ№йқ’е№ҙгҒЁгҒ®еҝғгҒ®дәӨжөҒгӮ’жҸҸгҒ„гҒҹгӮӮгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ гҒқгҒ®жҳ з”»гҒ®гӮ»гғӘгғ•гҒ®дёӯгҒ§гҖҒйқ’е№ҙгҒҢгӮӘгғјгӮҝгғ гғ»гӮӨгғігғ»гғӢгғҘгғјгғЁгғјгӮҜгӮ’жј”еҘҸгҒ—гҒҰгҒҸгӮҢгҒЁгҒ„гҒҶгҒЁгҖҒжӯҢи©һгӮ’еҝҳгӮҢгҒҹгҒ®гҒ§жј”еҘҸгҒ§гҒҚгҒӘгҒ„гҒЁиЁҖгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгҒјгҒҸгҒҢеҸ–гӮҠдёҠгҒ’гҒҹCry Me A RiverгҒ®жј”еҘҸгӮ’гҖҒеҪјгҒҜжӯҢгҒҶгӮҲгҒҶгҒӘзҜҖеӣһгҒ—гҒ§жј”еҘҸгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒ гӮҚгҒҶгҒӢгҖӮ

пј‘пјүжё…ж°ҙпјҡOver The Rainbow (8:49)

гғ»Various вҖҺвҖ“ Birds пјҶ Ballads

гғ»Galaxy вҖҺвҖ“ SMJ-9532~3 (release 1981)

гғ»Recorded December 1-5, 1978

гҖҖгҖҖBass вҖ“ Cecil McBee

гҖҖгҖҖDrums вҖ“ Roy Haynes

гҖҖгҖҖPiano вҖ“ Stanley Cowell

гҖҖгҖҖTenor Saxophone вҖ“ Art Pepper

гҖҖгғһгӮ№гӮҝгғјгҒӢгӮүгҖҒд»ҠеӣһгҒҜе…Ҳй ӯгӮ’еҲҮгӮҢгҒЁгҒ„гҒҶгҒ®гҒ§гӮўгғјгғҲгғ»гғҡгғғгғ‘гғјгҒ®Over The RainbowгӮ’еҸ–гӮҠдёҠгҒ’гӮӢгҖӮе®ҹгҒҜе…ҲжңҲгҖҒеҪјгҒ®San Francisco SambaгҒЁгҒ„гҒҶгӮўгғ«гғҗгғ гӮ’з”Ёж„ҸгҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгҒ®гҒ гҒҢгҖҒжҷӮй–“еҲҮгӮҢгҒЁгҒӘгӮҠгҖҒд»•еҲҮгӮҠзӣҙгҒ—гҒҹгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ Cecil McBeeгҒ®гғҷгғјгӮ№гҖҒRoy HaynesгҒ®гғүгғ©гғ гӮ№гҖҒStanley CowellгҒ®гғ”гӮўгғҺгҒЁгҒ„гҒҶйҮҚйҮҸзҙҡгҒ®гғӘгӮәгғ йҡҠгӮ’гғҗгғғгӮҜгҒ«Art PepperгҒ®гғҡгғғгғ‘гғјзҜҖгҒҢе ӘиғҪгҒ§гҒҚгӮӢжј”еҘҸгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

пј’пјүзҘһи°·пјҡOver the Rainbow (10:17)

гғ»uaГ—naruyoshi kikuchi - Cure Jazz

гғ»Speedstar Records VCL-61957

гғ»гғӘгғӘгғјгӮ№пјҡ2006е№ҙ7жңҲ19ж—Ҙ

гҖҖж–ҮзӯҶ家гҒӘгҒ©гҒЁгҒ—гҒҰеӨҡж–№йқўгҒ§жҙ»иәҚдёӯгҒ®ж—Ҙжң¬гӮёгғЈгӮәгӮ·гғјгғігҒ®гӮӨгғҺгғҷгғјгӮҝгғјгғ»иҸҠең°жҲҗеӯ”гҒЁгҖҒзӢ¬иҮӘгҒ®жӯҢе”ұдё–з•ҢгӮ’еұ•й–ӢгҒҷгӮӢUAгҒҢеӨўгҒ®гӮігғ©гғңгғ¬гғјгғҲгҖӮ

гҖҖгҒјгҒҸгҒҢArt PepperгҒ®Over The RainbowгӮ’з”Ёж„ҸгҒ—гҒҹгҒЁиЁҖгҒЈгҒҹгҒ®гҒ§й–ғгҒ„гҒҹгҒ®гҒӢгҖҒгғһгӮ№гӮҝгғјгҒҢuaгҒ®Cure JazzгҒЁгҒ„гҒҶCDгӮҲгӮҠгҖҒOver the RainbowгӮ’гҒ¶гҒӨгҒ‘гҒҰгҒҚгҒҹгҖӮгҒқгӮҢгҒ§е…Ҳй ӯгӮ’еҲҮгӮҢгҒЁиЁҖгҒЈгҒҹгҒ“гҒЁгҒ®ж„Ҹе‘ігҒҢиҰӢгҒҲгҒҰгҒҚгҒҹгҖӮ

жӯҢгҒ®еҮәгҒ гҒ—гҒҢгҖҒгғ•гғ¬гғјгӮәжҜҺгҒ«й•·гҒ„й–“гҒҢгҒӮгӮӢгҒ®гҒ§гҖҒж–ӯгӮҠгӮ’е…ҘгӮҢгҒӘгҒ„гҒЁж”ҫйҖҒгҒҢдёӯж–ӯгҒ—гҒҹгӮҲгҒҶгҒ«иҒһгҒ“гҒҲгӮӢгҖӮзўәгҒӢгҒ«иЎЁзҸҫгҒ®д»•ж–№гҒ«еӨ§гҒҚгҒӘйҡ”гҒҹгӮҠгҒҢгҒӮгӮҠгҖҒйқўзҷҪгҒ„гҖӮгҒ“гҒҶгҒ„гҒЈгҒҹгӮӮгҒ®гӮ’жҺўгҒ—еҮәгҒ—гҒҰжҢҒгҒЈгҒҰгҒҸгӮӢгҒЁгҒ“гӮҚгҒҢгҖҒгғһгӮ№гӮҝгғјгҒ®йқўзӣ®иәҚеҰӮгҒЁгҒ„гҒЈгҒҹгҒЁгҒ“гӮҚгҒӢгҖӮ

пј“пјүеӨ§ж©ӢпјҡUndercurrent (7:18)

гғ»Kenny Drew вҖҺвҖ“ Undercurrent

гғ»Blue Note вҖҺвҖ“ BLP 4059 (release 1961)

гғ»Recorded on December 11, 1960

гҖҖгҖҖBass вҖ“ Sam Jones

гҖҖгҖҖDrums вҖ“ Louis Hayes

гҖҖгҖҖPiano вҖ“ Kenny Drew

гҖҖгҖҖTenor Saxophone вҖ“ Hank Mobley

гҖҖгҖҖTrumpet вҖ“ Freddie Hubbard

гҖҖгғ–гғ«гғјгғҺгғјгғҲгғ¬гғјгғҷгғ«гҒ®гӮёгғЈгӮәгӮ’д»ЈиЎЁгҒ•гҒӣгӮӢжј”еҘҸгҒЁиЁҖгҒҲгҒ°гҖҒгҒ“гҒҶгҒ„гҒҶжј”еҘҸгҒ гӮҚгҒҶгҒЁжҖқгӮҸгҒӣгӮӢгӮҲгҒҶгҒӘгӮўгғ«гғҗгғ гӮ’еӨ§ж©ӢгҒ•гӮ“гҒҢжҢҒгҒЈгҒҰгҒҚгҒҹгҖӮKenny Drew гҒ®UndercurrentгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ 60е№ҙд»ЈгҒ®гӮұгғӢгғјгғ»гғүгғӘгғҘгғјгҒҜгҖҒгӮұгғӢгғјгғ»гғүгғјгғҸгғ гҖҒгӮёгғЈгғғгӮӯгғјгғ»гғһгӮҜгғӘгғјгғігҖҒгғҮгӮҜгӮ№гӮҝгғјгғ»гӮҙгғјгғүгғігҒЁе…ұжј”гҒ—гҒҰBNгҒ«еӨҡгҒҸгҒ®йҢІйҹігӮ’ж®ӢгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒҢгҖҒеҪјеҗҚзҫ©гҒ®гӮўгғ«гғҗгғ гҒҜгҒ“гӮҢ1жһҡгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ гҒ“гҒ®гӮўгғ«гғҗгғ гҒ§зҙ жҷҙгӮүгҒ—гҒ„жј”еҘҸгӮ’гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒҢгҖҒгғ•гғ¬гғҮгӮЈгғ»гғҸгғҗгғјгғүгҒЁгғҸгғігӮҜгғ»гғўгғ–гғ¬гӮӨгҒ§гҖҒгӮұгғӢгғјгғ»гғүгғӘгғҘгғјгҒ®еҪұгҒҢе°‘гҒ—и–„гҒ„гҖӮгҒ“гҒ®й ғгҒҜгӮөгӮӨгғүгғһгғігҒ®гҒ»гҒҶгҒҢеҪјгҒ«гҒҜйҒ©гҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгҒӢгӮӮгҒ—гӮҢгҒӘгҒ„гҖӮ

пј”пјүжё…ж°ҙпјҡCry Me A River (6:45) пјӢ Tenderly (3:32)

гғ»Dexter Gordon вҖҺвҖ“ Dexter Blows Hot And Cool

гғ»Dootone Records вҖҺвҖ“ DL-207 (release 1955)

гғ»Recorded November 11 пјҶ 12, 1955

гҖҖгҖҖBass вҖ“ Leroy Vinnegar

гҖҖгҖҖDrums вҖ“ Chuck Thompson

гҖҖгҖҖPiano вҖ“ Carl Perkins

гҖҖгҖҖTenor Saxophone вҖ“ Dexter Gordon

гҖҖгҖҖTrumpet вҖ“ Jimmy Robinson

гҖҖгҒ“гҒ®гӮўгғ«гғҗгғ гҒҜгғҮгӮҜгӮ№гӮҝгғјгғ»гӮҙгғјгғүгғігҒҢйә»и–¬гҒҢеҺҹеӣ гҒ§жЈ’гҒ«гҒөгҒЈгҒҹ1950е№ҙд»ЈгҒ®ж•°е°‘гҒӘгҒ„гӮўгғ«гғҗгғ гҒ®дёҖгҒӨгҒ§гҒҷгҖӮDootone RecordsгҒЁгҒ„гҒҶгғһгӮӨгғҠгғјгғ¬гғјгғҷгғ«гӮҲгӮҠзҷәеЈІгҒ•гӮҢгҖҒгҒқгҒ®гӮӘгғӘгӮёгғҠгғ«зӣӨгҒҜе№»гҒ®еҗҚзӣӨгҒЁиЁҖгӮҸгӮҢгҒҹгӮӮгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮ гӮёгғЈгӮұгғғгғҲгҒ®еҶҷзңҹгӮӮгҒ„гҒӢгҒ«гӮӮгӮёгғЈгӮәгғһгғігӮүгҒ—гҒ„йӣ°еӣІж°—гҒҢеҮәгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮжј”еҘҸгҒҜеҶ’й ӯгҒ«гӮӮжӣёгҒ„гҒҹгӮҲгҒҶгҒ«гҖҒжң¬еҪ“гҒ«жӯҢгҒҶгӮҲгҒҶгҒ«жј”еҘҸгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒЁжҖқгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгғ”гӮўгғҺгҒ®гӮ«гғјгғ«гғ»гғ‘гғјгӮӯгғігӮ№гҒ®жј”еҘҸгӮӮйӣ°еӣІж°—гҒҢгҒӮгҒЈгҒҰгӮҲгҒ„гҒЁжҖқгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

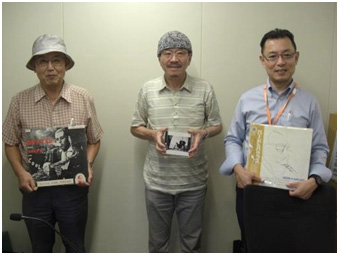

гҖҖд»ҠеӣһгӮӮзөӮгӮҸгҒЈгҒҰгҒҝгҒҹгӮү4жӣІгҒ—гҒӢгҒӢгҒӢгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҒ§гҒ—гҒҹгҖӮжҷӮй–“гҒ§иЁҖгҒҶгҒЁ35еҲҶгҒҸгӮүгҒ„гҒ§гҒҷгҖӮж®ӢгӮҠгҒ®24еҲҶгҒҜдҪ•гҒӢгҒҠе–ӢгӮҠгҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгӮҲгҒҶгҒ§гҒҷгҖӮеӨ§ж©ӢгҒ•гӮ“гҒ®йҖІиЎҢгҒҢгҒҶгҒҫгҒ„гҒ®гҒӢгҖҒдёҠжүӢгҒ«д№—гҒӣгӮүгӮҢгҒҰе–ӢгӮҠгҒҷгҒҺгҒҰгҒ„гӮӢгӮҲгҒҶгҒӘж°—гҒҢгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

дҪ•гҒӢеҚ°иұЎгҒ«ж®ӢгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгӮҲгҒҶгҒӘгҒ“гҒЁгҒҢгҒӮгҒЈгҒҹгҒ®гҒӢгҖҒгҒӘгҒӢгҒӘгҒӢжҖқгҒ„еҮәгҒӣгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ1гҒӨиҰҡгҒҲгҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒҜеҶ’й ӯгҒ«гҖҒгҒ“гҒ®2е№ҙй–“гҒ«гғһгӮ№гӮҝгғјгҒҢдҪҝгҒЈгҒҹгҖҒеҪјзӢ¬зү№гҒ®иЁҖгҒ„еӣһгҒ—з”ЁиӘһйӣҶгҒ§гҒҷгҖӮ

гҖҖгҒ§гӮӮгӮ„гҒҜгӮҠгӮӮгҒҶ1жӣІгҒҸгӮүгҒ„гҒҜгҒӢгҒӢгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒ—гҒҹгҒ»гҒҶгҒҢиүҜгҒ„гӮҲгҒҶгҒӘж°—гҒҢгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

гҖҖгҒјгҒҸгҒҢ30е№ҙгҒҸгӮүгҒ„еүҚгҒ«иІ·гҒЈгҒҹCDгғ—гғ¬гғјгғӨгғјгҒҢгӮҪгғӢгғјгҒ®SONY CDP-555ESDгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮдҪҝгҒ„еӢқжүӢгғ»йҹіиіӘгӮӮеҗ«гӮҒгҒҰгҒ“гҒ®гғ—гғ¬гғјгғӨгғјгҒҜйҡҸеҲҶж°—гҒ«е…ҘгҒЈгҒҰгҒ„гҒҰй•·гҒ„гҒ“гҒЁдҪҝгҒЈгҒҰгҒ„гҒҹгҒҢгҖҒ гҒқгӮҢгҒ§гӮӮ10е№ҙгӮӮзөҢгҒӨгҒЁж–°гҒ—гҒ„гғ—гғ¬гғјгғӨгғјгҒҢз¶ҡгҖ…гҒЁзҷәеЈІгҒ•гӮҢгҖҒеҚҠгҒ°иЎқеӢ•иІ·гҒ„гҒ—гҒҹгҒ®гҒҢTEACгҒ®CDгғ—гғ¬гғјгғӨгғјVRDS-25xsгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮиІ·гҒЈгҒҹгҒ®гҒҜ1998е№ҙ1жңҲгҒ«гҖҒеҪ“жҷӮеІЎеҙҺгҒ®еӣҪйҒ“248еҸ·з·ҡжІҝгҒ„гҒ«еә—гӮ’еҮәгҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгӮөгӮҰгғігғүгғ—гғ©гӮ¶гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ гҒқгҒ®CDгғ—гғ¬гғјгғӨгғјгӮӮиіје…ҘгҒ—гҒҰ20е№ҙгҒҢйҒҺгҒҺгҖҒCDгӮ’иӘӯгҒҝеҸ–гӮүгҒӘгҒҸгҒӘгҒЈгҒҰгҒ—гҒҫгҒ„гҖҒ1е№ҙгҒҸгӮүгҒ„ж”ҫзҪ®гҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгҖӮгҒқгҒ®й–“гҒҜDENONгҒ®DCD-755REгҒЁгҒ„гҒҶгғ—гғ¬гғјгғӨгғјгҒ§д»Јз”ЁгҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгҖӮпјҲSONY CDP-555ESDгҒҜгӮӮгҒҶжүӢе…ғгҒ«гҒӘгҒ„пјү

пјҲе·ҰгҒӢгӮүгҖҒSONY CDP-555ESDгҖҒTEAC VRDS-25xsгҖҒDENON DCD-755REгҖҒеҶҷзңҹгҒҜгӮӘгғјгғҮгӮЈгӮӘгҒ®и¶іи·ЎгҖҒDENONгғӣгғјгғ гғҡгғјгӮёгӮҲгӮҠеј•з”Ёпјү

гҖҖгӮ„гҒҜгӮҠзү©и¶ігӮҠгҒӘгҒҸгҒҰгҖҒVRDS-25xsгҒҢиӘӯгҒҝеҸ–гӮүгҒӘгҒҸгҒӘгҒЈгҒҹеҺҹеӣ гҒҜгҖҒгғҷгғ«гғҲгҒ®еҠЈеҢ–гҒ§гҒӮгӮҚгҒҶгҒЁдәҲжё¬гҒ§гҒҚгҒҰгҒ„гҒҹгҒ®гҒ§гҖҒгҒ гӮҒгӮӮгҒЁгҒ§иҮӘеҲҶгҒ§дҝ®зҗҶгҒ§гҒҚгҒӘгҒ„гҒӢжғ…е ұгӮ’жҺўгҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгӮүгҖҒгҒҙгҒЈгҒҹгҒ—иҰӢгҒӨгҒӢгҒЈгҒҹгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ жқұдә¬гҒ«гҒӮгӮӢгғҠгғғгӮҜгӮӘгғјгғҮгӮЈгӮӘгҒЁгҒ„гҒҶгҒҠеә—гҒ®STAFF BLOGгҒ« гҖҢеҗҚж©ҹ TEAC гғҶгӮЈгӮўгғғгӮҜ VRDS-25XS CDгғ—гғ¬гғјгғӨгғј гғҷгғ«гғҲдәӨжҸӣгҖҚгҒЁгҒ„гҒҶиЁҳдәӢгҒҢијүгҒЈгҒҰгҒ„гҒҹгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒ“гҒ®иЁҳдәӢгҒ®жүӢй ҶйҖҡгӮҠгҒ«гӮ„гҒЈгҒҰгҒҝгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гҒҷгӮӢгҖӮ

гҖҖжүӢй ҶгҒ гҒ‘гӮ’жӣёгҒҸгҒЁгҒ“гҒҶгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒ§гҒҷгҒҢгҖҒеҲқгӮҒгҒҰгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгӮӮгҒӮгӮҠгҖҒ4жҷӮй–“гҒҸгӮүгҒ„гҒӢгҒӢгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮйӣ»жәҗгӮ’е…ҘгӮҢгҒҰCDгӮ’е…ҘгӮҢгӮӢгҒЁгҖҒгҒ—гҒЈгҒӢгӮҠиӘҚиӯҳгҒ—еҶҚз”ҹгӮ’е§ӢгӮҒгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮд№…гҒ—гҒ¶гӮҠгҒ«еҲҮгӮҢгҒ®иүҜгҒ„TEAC VRDS-25xsгҒ®йҹігӮ’иҒһгҒҸгҒ“гҒЁгҒҢеҮәжқҘгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ

гҒјгҒҸгҒҜLPгғ¬гӮігғјгғүгӮ’иҒһгҒҸгҒ®гҒҢдё»дҪ“гҒ§CDгҒҜгҒӮгҒҫгӮҠиҒһгҒҚгҒҫгҒӣгӮ“гҒҢгҖҒгҒ“гҒҶгҒ„гҒҶеҲҮгӮҢгҒ®иүҜгҒ„дҪҺжё©гҒҢйЈӣгҒіеҮәгҒҷгҒЁгҖҒж”№гӮҒгҒҰCDгӮӮжҚЁгҒҰгҒҹгӮӮгҒ®гҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒЁжҖқгҒ„гҒӘгҒҠгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

гҖҖжңҖиҝ‘гҒҜгҒ„гӮҚгҒ„гӮҚгҒӘж©ҹжў°гҒ®дҝ®зҗҶж–№жі•гҒҢYou TubeгҒӘгҒ©гҒ«еҮәгҒҰгҒҠгӮҠгҖҒгҒқгӮҢгӮ’иҰӢгӮҢгҒ°з°ЎеҚҳгҒӘдҝ®зҗҶгҒҜиҮӘеҲҶгҒ§гҒ§гҒҚгӮӢгҒ®гҒ§йқўзҷҪгҒ„гҖӮпјҲиҚүеҲҲгӮҠж©ҹгҒ®гӮӯгғЈгғ–гғ¬гӮҝгғјгҒ®жё…жҺғгҖҒжё©йўЁгғ’гғјгӮҝгғјгҒ®гӮ»гғігӮөгғјгҒ®жё…жҺғгҖҒгҒӘгҒ©гҒӘгҒ©пјү