|

LEGO SPEAKER 第15е ұ вүӘ第14е ұ 第16е ұвү« |

пј¬пјҘпј§пјҜгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгҒ®иЈҪдҪңгҖҖ第15е ұ

пј’пј“еҸ·ж©ҹгҖҖLEGOгӮүгҒ—гҒ„LEGOгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјпјҹ

|

пј‘пјҺ гҒӨгҒҸгӮҠгҒҹгҒ„гҒ®гҒ«гҒӨгҒҸгӮҢгҒӘгҒ„пјҒ |

гҖҖLEGOгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјиЈҪдҪңжңҖеӨ§гҒ®е•ҸйЎҢгҒҜпјҹгғ»гғ»гғ»д»ҘеүҚгҒ«гӮӮжӣёгҒ„гҒҹгӮҲгҒҶгҒ«еӨ§йҮҸгҒ®LEGOгғ–гғӯгғғгӮҜгҒ®е…ҘжүӢгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮй«ҳдҫЎгҒЁгҒӢиЁҖгҒҶе•ҸйЎҢгҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҖӮгғ‘гғјгғ„еҚҳдҪҚгҒ§иІ©еЈІгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒҠеә—гҒ®еңЁеә«гҒҢз„ЎгҒ„гҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮеӣҪеҶ…гҒ®LEGOгғ“гғ«гғҖгғјгҒ®зҡҶгҒ•гӮ“гӮӮгҒ•гҒһгҒӢгҒ—иӢҰеҠҙгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒ“гҒЁгҒ гӮҚгҒҶгҖӮ

гҖҖжҷ®йҖҡгҒ«жүӢгҒ«е…ҘгӮӢLEGOгғ–гғӯгғғгӮҜгҒҜеӨ§гҒҚгҒҸпј’зЁ®йЎһгҒӮгӮҠгҖҒжҳ з”»гҒ®гӮӯгғЈгғ©гӮҜгӮҝгғјгҒӘгҒ©гӮ’дҪңгӮҠдёҠгҒ’гӮӢгғ—гғ©гғўгғҮгғ«гҒ®гӮҲгҒҶгҒӘгғ‘гғғгӮұгғјгӮёгҒЁгғҗгӮұгғ„гҒ«е…ҘгҒЈгҒҰиІ©еЈІгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢеҹәжң¬гӮ»гғғгғҲгҒЁе‘јгҒ°гӮҢгӮӢгӮӮгҒ®гҒҢгҒӮгӮӢгҖӮгҒ гҒҢгҖҒгҒ“гҒ®еҹәжң¬гӮ»гғғгғҲгҒҜи»ҠијӘгӮ„зӘ“гҒӘгҒ©гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјиЈҪдҪңгҒ«гҒЁгҒЈгҒҰгҒҜ無駄гҒӘгғ‘гғјгғ„гҒҢеӨҡгҒ„гҖӮгҒЁжҖқгҒЈгҒҰгҒ„гҒҹгӮүзҙҷгҒ®гғ‘гғғгӮұгғјгӮёгҒ«еҸҺгӮҒгӮүгӮҢгҒҹеҹәжң¬гғ–гғӯгғғгӮҜгӮ’иҰӢгҒӨгҒ‘гҒҹгҖӮжң¬еҪ“гҒ«еҹәжң¬зҡ„гҒӘгғ–гғӯгғғгӮҜгҒҢ650еҖӢе…ҘгҒЈгҒҰиІ©еЈІгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮдҫЎж јгҒҜпј“еҚғеҶҶд»ҘдёӢгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒҶгғјгӮ“гҒ“гӮҢгҒҜдҪҝгҒҲгҒқгҒҶгҒ гҖӮ

гҖҖж—©йҖҹгҖҒйҖҡиІ©гҒ§жіЁж–ҮгҒ—гҒҰгҒҝгҒҹгҖӮпј–з®ұгҒ§3,900еҖӢгҒ®LEGOгғ–гғӯгғғгӮҜгҒҢгҒӘгӮ“гҒЁж¬ЎгҒ®ж—ҘгҒ«еұҠгҒ„гҒҹгҖӮгӮҜгғӘгӮ№гғһгӮ№гҒ®еӯҗдҫӣгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘеҝғеўғгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒ—гҒӢгҒ—гғ»гғ»гғ»еұҠгҒ„гҒҰгҒҝгӮӢгҒЁпјҷиүІгҒ®иүІгҒЁгӮҠгҒ©гӮҠгҒ®гғ‘гғјгғ„гҒҢе…ҘгҒЈгҒҰгҒҠгӮҠгҖҒе°ҸгҒ•гҒӘгғ‘гғјгғ„гҒҢеӨҡгҒ„гҖӮгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјиЈҪдҪңгҒ«дҪҝгҒҲгӮӢгҒ®гҒҜпј“еҲҶгҒ®пј’гҒҸгӮүгҒ„гҒӢгҒӘпјҹгҒҫгҒӮгҖҒжң¬жқҘгҒҜеӯҗдҫӣгҒ®зҺ©е…·гҒӘгҒ®гҒ гҒӢгӮүж–ҮеҸҘгҒҜиЁҖгҒҲгҒӘгҒ„гҖӮ

гҖҖеӣ°гҒЈгҒҹгҒ“гҒЁгҒ«иүІгҒ”гҒЁгҒ«гғ‘гғјгғ„гҒ®зЁ®йЎһгҒЁеҖӢж•°гҒҢйҒ•гҒҶгҖӮпјҷиүІгӮ’ж··гҒңгҒҰдҪҝгҒЈгҒҹгӮүзҫҺзҡ„гӮ»гғігӮ№гӮјгғӯгҒ®гӮ«гӮӘгӮ№зҠ¶ж…ӢгҒ«гҒӘгӮҠгҒқгҒҶгҒ гҖӮгҒ•гӮүгҒ«е•ҸйЎҢгҒҜгғ—гғ¬гғјгғҲгғ–гғӯгғғгӮҜгҒҢгҒӘгҒ„гҖӮгғ—гғ¬гғјгғҲгғ–гғӯгғғгӮҜгҒЁгҒҜеҺҡгҒ•3mmгҒ®жқҝзҠ¶гғ–гғӯгғғгӮҜгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒз®ұеһӢгҒ®гӮЁгғігӮҜгғӯгғјгӮёгғЈгӮ’йҖ гӮӢгҒ«гҒҜгғ•гӮҝгҒ«ж¬ гҒӢгҒӣгҒӘгҒ„йғЁе“ҒгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮеӨ§йҮҸгҒ®иүІгҒЁгӮҠгҒ©гӮҠгҒ®гғ‘гғјгғ„гӮ’еүҚгҒ«йҖ”ж–№гҒ«жҡ®гӮҢгҒҹгғ»гғ»гғ»гҖӮ

гҖҖгҒ“гӮҢгҒҫгҒ§гҒҜеҪўзҠ¶иЁӯиЁҲгӮ’иҖғгҒҲгҒҰгҒ“гӮҢгҒ«еҗҲгӮҸгҒӣгҒҹгғ‘гғјгғ„гӮ’е…ҘжүӢгҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгҒҢгҖҒд»ҠеӣһгҒҜе…ҘжүӢгҒ®е®№жҳ“гҒӘгғ‘гғғгӮұгғјгӮёгҒ®гғ–гғӯгғғгӮҜгҒ§еҰӮдҪ•гҒ«гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгӮ’йҖ гӮӢгҒӢгҒҢгғҶгғјгғһгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮпјҲгҒҹгҒ гҒ—гҖҒгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒ®еӣәе®ҡгғ•гғ¬гғјгғ гҒӘгҒ©дёҖйғЁгҒ«гҒҜжүӢжҢҒгҒЎгҒ®зү№ж®Ҡгғ‘гғјгғ„гӮ’дҪҝгҒЈгҒҹпјү

|

пј’пјҺпј’пј“еҸ·ж©ҹгҖҖиЁӯиЁҲгҒЁд»•ж§ҳ |

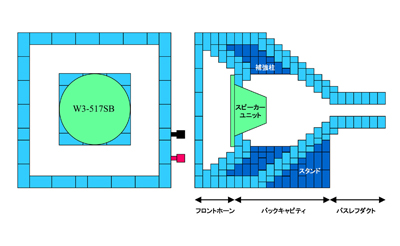

гҖҖгғ—гғ¬гғјгғҲгғ–гғӯгғғгӮҜгҒҢдҪҝгҒҲгҒӘгҒ„гҒ®гҒ§гӮЁгғігӮҜгғӯгғјгӮёгғЈгҒ®гғ•гӮҝж§ӢйҖ гҒҜйҡҺж®өзҠ¶гҒ«йҖ гӮүгҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°гҒӘгӮүгҒӘгҒ„гҖӮгҒқгҒ“гҒ§гҖҒеӣӣи§’йҢҗгӮ’еүҚеҫҢгҒ«зө„гҒҝеҗҲгӮҸгҒӣгҒҹж§ӢйҖ гӮ’иҖғгҒҲгҖҒгғ•гғӯгғігғҲгғӣгғјгғігҒЁгҒ—гҒҰиЁӯиЁҲгҒ—гҒҹгҖӮ

гҖҖеӣіпј‘гҒ«еҹәжң¬ж§ӢйҖ гӮ’зӨәгҒҷгҖӮпј’йҮҚгҒ®еӣӣи§’йҢҗгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰдҪңгӮүгӮҢгҒҹз©әй–“гӮ’гғҗгғғгӮҜгӮӯгғЈгғ“гғҶгӮЈгҒЁгҒ—гҒҹгғҗгӮ№гғ¬гғ•гӮ·гӮ№гғҶгғ гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгғ•гғӯгғігғҲгғӣгғјгғігҒҜпј’пјҗеҸ·ж©ҹгҒ§гӮӮжҲҗеҠҹгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒ§ејөгӮҠгҒ®гҒӮгӮӢйҹігҒҢжңҹеҫ…гҒ§гҒҚгӮӢгҖӮиғҢйқўгҒ®еӣӣи§’йҢҗгҒ®й ӮзӮ№гҒ«гҒҜгғҗгӮ№гғ¬гғ•гғҖгӮҜгғҲгӮ’иЁӯгҒ‘гӮӢгҖӮгҒҫгҒҡгҒҜпј‘пјҗж®өгҒ®10cmй•·гҒ§иЁӯиЁҲгҒ—гҒҹгҖӮеҶ…е®№з©ҚгӮ’0.6гғӘгғғгғҲгғ«зЁӢеәҰгҒЁиҰӢгҒҰгҒ„гҒҹгҒ®гҒ§гҖҒгҒ“гӮҢгҒ§е…ұжҢҜе‘Ёжіўж•°гҒҜ100HzгҒҸгӮүгҒ„гҒ®гғҒгғҘгғјгғӢгғігӮ°гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖд»ҠеӣһгҒҜгӮӮгҒҶдёҖгҒӨиҖғгҒҲгҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°гҒӘгӮүгҒӘгҒ„гҖӮй…ҚиүІгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮпјҷиүІгҒ®гғ–гғӯгғғгӮҜгӮ’еҜ’иүІзі»пјҲйқ’гҖҒй»„з·‘гҖҒз·‘гҖҒзҷҪпјүгҒЁжҡ–иүІзі»пјҲй»„гҖҒгӮӘгғ¬гғігӮёгҖҒиҢ¶гҖҒиөӨпјүгҒ«пј’еҲҶгҒ—пјҲгҒҫгӮӢгҒ§иүІеҪ©жӨңе®ҡпјҹгӮӮгҒЎгӮҚгӮ“иөӨгҒҢRгғҒгғЈгғігғҚгғ«пјүгҖҒй»’гҒҜгғҗгӮ№гғ¬гғ•гғҖгӮҜгғҲгҒЁгӮ№гӮҝгғігғүгҒ«еҪ“гҒҰгҒҹгҖӮгӮҲгӮҠеӨҡгҒҸгғ‘гғјгғ„гҒ®е…ҘгҒЈгҒҹйқ’гҖҒй»„гҖҒиөӨгҖҒзҷҪгҒ§еӣӣи§’йҢҗгӮ’йҖ гӮҠгҖҒгғ•гғ¬гғјгғ гӮ’гҒ“гӮҢд»ҘеӨ–гҒ®иүІгҒ§йҖ гҒЈгҒҹгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒӘгӮ“гҒӢгҖҒгҒ„гӮүгҒӘгҒ„иӢҰеҠҙгҒ§гҒӮгӮӢгғ»гғ»гғ»гҒҢгҖҒд»ҠеӣһгҒ®гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгҒҜгғқгғғгғ—гҒӘеӨ–иҰігҒ«гҒӘгӮҠгҒқгҒҶгҒ гҖӮгҒ“гӮҢгҒҫгҒ§гҒҜеҢ–зІ§гғ‘гғҚгғ«гҒ§гғ–гғӯгғғгӮҜдёҠйқўгҒ®гғқгғғгғҒгӮ’е…ЁгҒҰйҡ гҒ—гҒҰгҖҒLEGOгҒ§йҖ гӮүгӮҢгҒҹгҒ“гҒЁгӮ’гҖҢиЁҖгӮҸгӮҢгҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°и§ЈгӮүгҒӘгҒ„гҖҚгӮҲгҒҶгҒ«йҖ гҒЈгҒҰгҒҚгҒҹгҖӮе®ҹз”Ёе“ҒгҒЁгҒ—гҒҰгҒ®ж„ҸеҢ гӮ’иҖғгҒҲгҒҰеӨҡгҒҸгҒ®гғўгғҮгғ«гӮ’й»’гҒ§йҖ гҒЈгҒҹгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҒҢгҖҒд»ҠеӣһгҒҜгӮ«гғ©гғ•гғ«гҒ«LEGOгӮүгҒ—гҒ•гӮ’еј·иӘҝгҒ—гҒҹгғўгғҮгғ«гҒ«гҒ—гӮҲгҒҶгҖӮ

гҖҖгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒ«гҒҜ8cmгғ•гғ«гғ¬гғігӮёгҒ®TangBandгҖҖW3-517SBгӮ’йҒёгӮ“гҒ гҖӮжңЁиЈҪгғ•гӮ§гӮӨгӮәгӮӨгӮігғ©гӮӨгӮ¶гҒҢзү№еҫҙгҒ®гғҡгғјгғ‘гғјгӮігғјгғігғҰгғӢгғғгғҲгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮд»ҠеӣһгҒ®гғқгғғгғ—гҒӘеӨ–иҰігҒ«дјјеҗҲгҒ„гҒқгҒҶгҒ гҖӮ

гҖҖгҒ“гҒ®ж§ӢйҖ гҒ®е•ҸйЎҢзӮ№гҒҜйҡҺж®өзҠ¶гҒ®ж§ӢйҖ еј·еәҰгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮпј’Г—пј”гӮөгӮӨгӮәгҒ®гғ–гғӯгғғгӮҜгҒҜжҷ®йҖҡгҒ«зө„гӮҖгҒЁеј·еӣәгҒ«еӢҳеҗҲгҒҷгӮӢгҒҢгҖҒйҡҺж®өзҠ¶гҒ«гҒҡгӮүгҒ—гҒҰзө„гӮҖгҒЁ1еҲ—гҒ—гҒӢеӢҳеҗҲгҒ—гҒӘгҒ„гҒҹгӮҒгҒ«гӮ„гӮҸгҒ«гҒӘгӮӢгҖӮеҜҶй–үеәҰгӮӮжҳҺгӮүгҒӢгҒ«дҪҺдёӢгҒҷгӮӢгҒ®гҒ§гҖҒеӣігҒ«зӨәгҒҷгӮҲгҒҶгҒ«пј‘еҲ—гҒ®гғ–гғӯгғғгӮҜгӮ’иҝҪеҠ гҒ—гҒҰпј’йҮҚгҒ«гҒ—гҒҹгҖӮгҒ“гӮҢгҒ§гӮӮжҠјгҒ—д»ҳгҒ‘ж–№еҗ‘гҒ®еј·еәҰгҒҜејұгҒ„гҒЁиҖғгҒҲгӮүгӮҢгӮӢгҒ®гҒ§иЈңеј·жҹұгӮ’пј”з®ҮжүҖгҒ«иЁӯгҒ‘гҒҹгҖӮиЈңеј·жҹұгҒҜе…ҘгӮҢгӮӢгҒ»гҒ©еј·еӣәгҒ«гҒӘгӮӢгҒҢиӮқеҝғгҒ®еҶ…е®№з©ҚгӮ’зҠ зүІгҒ«гҒ—гҒҰгҒ—гҒҫгҒҶгҖӮ

гғ»гғ»гғ»гҒ„гҒЈгҒқиЈңеј·жҹұгҒ§еҹӢгӮҒгҒҰгҒ—гҒҫгҒҠгҒҶгҒӢгҖҖгҒ§гӮӮгҒқгӮҢгҒҳгӮғж„Ҹе‘ігҒӘгҒ„гҒ®

пјңпј’пј“еҸ·ж©ҹгҖҖеҹәжң¬д»•ж§ҳпјһгҖҖпјҲиӘҝж•ҙеҫҢпјү

гғ»ж–№ејҸпјҡ8cmгғ•гғ«гғ¬гғігӮёгҖҖгғ•гғӯгғігғҲгғӣгғјгғі

гғ»зө„з«Ӣж–№жі•пјҡгғӣгғӘгӮҫгғігӮҝгғ«гӮҝгӮӨгғ—пјҲж°ҙе№ізө„з«Ӣпјү

гғ»гӮЁгғігӮҜгғӯгғјгӮёгғЈж–№ејҸпјҡгғҗгӮ№гғ¬гғ•

гғ»дҪҝз”ЁгғҰгғӢгғғгғҲпјҡTangBandгҖҖW3-517SBпјҲжңЁиЈҪгғ•гӮ§гӮӨгӮәгӮӨгӮігғ©гӮӨгӮ¶д»ҳпјү

гғ»еӨ–еҪўеҜёжі•пјҡW208mmгҖҖH208mmгҖҖD240mm

гғ»еҶ…йғЁе®№з©Қпјҡзҙ„0.8гғӘгғғгғҲгғ«

гғ»гғҖгӮҜгғҲй•·пјҡ70mmпјҲе®ҹеҠ№гғҖгӮҜгғҲй•·гҖҖзҙ„80mmпјү

гғ»гғҖгӮҜгғҲй–ӢеҸЈпјҡ16mmГ—16mm

гғ»гғҖгӮҜгғҲе…ұжҢҜе‘Ёжіўж•°пјҡзҙ„100Hz

гғ»еҗёйҹіжқҗпјҡжҙ»жҖ§зӮӯпј’еҖӢ

|

пј“пјҺиЈҪдҪңйҒҺзЁӢ |

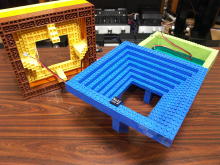

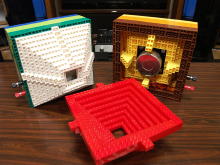

гҖҖеҶҷзңҹпј’гҒ«е…Ёж§ӢжҲҗйғЁе“ҒгӮ’зӨәгҒҷгҖӮе°ҸеҪўгғ‘гғјгғ„гҒҢеӨҡгҒӢгҒЈгҒҹгҒҹгӮҒгҒ«иіје…ҘгҒ—гҒҹгҒ»гҒЁгӮ“гҒ©гҒ®гғ–гғӯгғғгӮҜгӮ’дҪҝгҒЈгҒҰгҒ—гҒҫгҒЈгҒҹгҖӮиүІеҗҲгҒ„гҒҜгҒҚгӮҢгҒ„гҒ гҒҢгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгӮ·гӮ№гғҶгғ гҒЁгҒ—гҒҰгҒҜгҒЎгӮҮгҒЈгҒЁиҗҪгҒЎзқҖгҒӢгҒӘгҒ„гҒӢгҒӘпјҹ

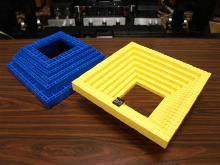

гҖҖеҖӢгҖ…гҒ®йғЁе“ҒгӮ’иӘ¬жҳҺгҒҷгӮӢгҖӮеҶҷзңҹпј“гҒҜгғ•гғӯгғігғҲгғӣгғјгғігҒ§гҒӮгӮӢгҖӮж·ұгҒ•гҒҜпј•ж®өгҒ§5cmгҖӮеҶҷзңҹгҒ§гҒҜйҡҺж®өгҒҜпј—ж®өгҒ гҒҢгҖҒеҶ…еҒҙпј’ж®өгҒ§гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲйғЁгӮ’еӣәе®ҡгҒҷгӮӢгҖӮйқ’гҒЁй»„иүІгҒ§й®®гӮ„гҒӢгҒӘй…ҚиүІгҖӮгғқгғғгғҒгӮӮиүҜгҒ„е‘ігӮ’еҮәгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮпј’пј“еҸ·ж©ҹгҒ®гӮЁгғігғ–гғ¬гғ гӮӮеҝҳгӮҢгҒҡгҒ«гҖӮ

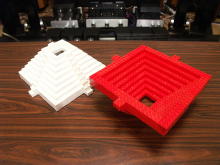

гҖҖгғӘгӮўгӮ«гғҗгғјгӮ’еҶҷзңҹпј”гҒ«зӨәгҒҷгҖӮзҙ…зҷҪгҒ§гҒҠгӮҒгҒ§гҒҹгҒ„гҒҢе·ҰеҸігӮ’зӨәгҒҷйҮҚиҰҒгҒӘиүІгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮпј“з®ҮжүҖгҒ«иЈңеј·гҒ®гғӘгғ–гҒҢгҒӮгӮӢгҖӮпј”з®ҮжүҖзӣ®гҒҜгӮ№гӮҝгғігғүгҒҢд»ҳгҒҸгҖӮ

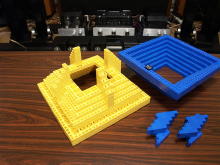

гҖҖгғЎгӮӨгғігғ•гғ¬гғјгғ пјҲеҶҷзңҹпј•пјүгҒҜж•°гҒ®е°‘гҒӘгҒ„иүІгғ‘гғјгғ„гҒ§йҖ гҒЈгҒҹгҖӮгғ„гғјгғҲгғјгғігҒҢзҫҺгҒ—гҒ„пјҹ

гҒ“гҒ®гғЎгӮӨгғігғ•гғ¬гғјгғ гҒ«гӮҝгғјгғҹгғҠгғ«гӮ’д»ҳгҒ‘гӮӢгҖӮжң¬еҪ“гҒҜгӮҝгғјгғҹгғҠгғ«гӮ’гғӘгӮўгӮ«гғҗгғјгҒ«д»ҳгҒ‘гҒҹгҒӢгҒЈгҒҹгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҒҢгҖҒйҡҺж®өзҠ¶гҒ®йғЁеҲҶгҒ«д»ҳгҒ‘гӮӢгҒ®гҒҜеӣ°йӣЈгҒӘгҒ®гҒ§ж–ӯеҝөгҒ—гҒҹгҖӮ

е…Ёж§ӢжҲҗйғЁе“Ғ

гғ•гғӯгғігғҲгғӣгғјгғі

гғӘгӮўгӮ«гғҗгғј

гғЎгӮӨгғігғ•гғ¬гғјгғ

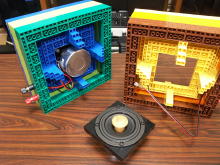

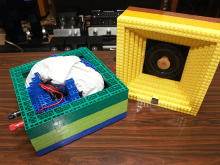

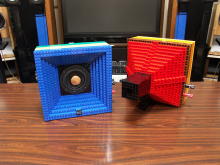

гҖҖгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲйғЁпјҲеҶҷзңҹпј–пјүгҖӮгҒ“гҒ®йғЁеҲҶгҒ®гғ‘гғјгғ„гҒҜд»Ҡеӣһиіје…ҘгҒ—гҒҹгғ–гғӯгғғгӮҜгҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҖӮгғҶгғјгғһгҒӢгӮүеӨ–гӮҢгҒҰгҒ”гӮҒгӮ“гҒӘгҒ•гҒ„гҖӮд»–гҒ«гҖҒгӮЁгғігғ–гғ¬гғ гҒЁгӮҝгғјгғҹгғҠгғ«гӮ’еӣәе®ҡгҒ—гҒҹз©ҙгҒӮгҒҚгғ–гғӯгғғгӮҜгҒҢеҲҘйҖ”иіје…Ҙе“ҒгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒ“гҒ®гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҖҒгғҰгғӢгғјгӮҜгҒӘеӨ–иҰӢгҒ«гӮӮгҒӢгҒӢгӮҸгӮүгҒҡгҖҒиҗҪгҒЎзқҖгҒ„гҒҹйҹігҒҢгҒҷгӮӢгҖӮ

гҖҖеҶҷзңҹпј—гҒҜгғҗгӮ№гғ¬гғ•гғҖгӮҜгғҲгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮпј‘пјҗж®өгҒ§10cmгҒӢгӮүе§ӢгӮҒгӮӢгҖӮйҹігӮ’иҒҙгҒҚгҒӘгҒҢгӮүгҒ®й•·гҒ•иӘҝж•ҙгҒҜгҒҠжүӢгҒ®зү©гҖӮ

гҖҖиЈңеј·жҹұгҒЁгӮ№гӮҝгғігғүпјҲеҶҷзңҹпјҳпјүгҖӮгҒӮгҒҫгҒЈгҒҹгғ‘гғјгғ„гҒ§йҖ гҒЈгҒҹгҖӮ

гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲйғЁ

гғҗгӮ№гғ¬гғ•гғҖгӮҜгғҲ

иЈңеј·жҹұгҒЁгӮ№гӮҝгғігғү

иЈңеј·жҹұгҒ®еҸ–гӮҠд»ҳгҒ‘

гҖҖиЈҪдҪңгӮ’е§ӢгӮҒгӮӢгҖӮгҒҫгҒҡгҒҜгғ•гғӯгғігғҲгғӣгғјгғігҒ®иЈҸгҒ«иЈңеј·жҹұгӮ’д»ҳгҒ‘гӮӢпјҲеҶҷзңҹпјҷпјүгҖӮгғЎгӮӨгғігғ•гғ¬гғјгғ гӮ’еҸ–гӮҠд»ҳгҒ‘гӮӢгҒЁдҝ„然гҒ—гҒЈгҒӢгӮҠгҒ—гҒҰгҒҸгӮӢгҖӮгӮҝгғјгғҹгғҠгғ«гҒ«гӮұгғјгғ–гғ«гӮӮд»ҳгҒ‘гҒҰгҒҠгҒҸпјҲеҶҷзңҹпј‘пјҗпјүгҖӮ

гҖҖгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲйғЁгӮ’еҸ–гӮҠд»ҳгҒ‘гӮӢгҖӮиЈңеј·жҹұгҒ§еҸ—гҒ‘гӮӢеҪўгҒ«гҒӘгӮӢгҒ®гҒ§гҒ—гҒЈгҒӢгӮҠд»ҳгҒҸгҒ гӮҚгҒҶгҖӮгҒ“гҒ®гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒҜгғһгӮ°гғҚгғғгғҲгҒҢеӨ§гҒҚгҒ„гҖӮгғҚгӮӘгӮёгӮҰгғ гҒ®е°ҸеһӢгғһгӮ°гғҚгғғгғҲгҒ®ж–№гҒҢеҶ…е®№з©ҚгӮ’無駄гҒ«гҒ—гҒӘгҒ„гҒ®гҒ§жңӣгҒҫгҒ—гҒ„гҒ®гҒ гҒҢпјҲеҶҷзңҹпј‘пј‘пјүгҖӮ

гҖҖеҶҷзңҹпј‘пј’гҒ«зӨәгҒҷгӮҲгҒҶгҒ«еҗёйҹіжқҗгҒ®жҙ»жҖ§зӮӯгҒҜпј’еҖӢе…ҘгӮҢгҒҹгҖӮпј’еҖӢгҒ§гҒ„гҒЈгҒұгҒ„гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮеҗёйҹіжқҗгҒ«гҒҜз¶ҝгӮ„гӮ°гғ©гӮ№гӮҰгғјгғ«гҖҒеҺҡжүӢгҒ®гғ•гӮ§гғ«гғҲгҒӘгҒ©гҒ„гӮҚгҒ„гӮҚгҒӮгӮӢгҒҢгҖҒгҒ»гҒ“гӮҠгҒҢеҮәгӮӢгҒ®гҒҢгҒ„гӮ„гҒӘгҒ®гҒ§жҙ»жҖ§зӮӯгӮ’ж„ӣз”ЁгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮиўӢгҒҢз ҙгҒ‘гӮӢгҒЁеӨ§еӨүгҒ гҒҢгҖӮ

гҖҖгғӘгӮўгӮ«гғҗгғјгӮ’д»ҳгҒ‘гӮӢгҖӮеҸ–гӮҠд»ҳгҒ‘гҒҢйӣЈгҒ—гҒ„гҖӮгҒҚгҒЎгӮ“гҒЁд»ҳгҒӢгҒӘгҒ„гҒЁеҙ©гӮҢгҒҰгҒ—гҒҫгҒҶгҖӮгғҗгӮ№гғ¬гғ•гғҖгӮҜгғҲгҒҢдёӯеҝғгҒ«д»ҳгҒ‘гҒ°гҒ—гҒЈгҒӢгӮҠгҒҷгӮӢгҒ гӮҚгҒҶпјҲеҶҷзңҹпј‘пј“пјүгҖӮ

гҖҖгғҗгӮ№гғ¬гғ•гғҖгӮҜгғҲгҒЁгӮ№гӮҝгғігғүгӮ’д»ҳгҒ‘гҒҰе®ҢжҲҗгҒ§гҒӮгӮӢпјҲеҶҷзңҹпј‘пј”пјүгҖӮгғЎгӮӨгғігғ•гғ¬гғјгғ гҒЁгӮ№гӮҝгғігғүгҒ®пј“зӮ№гҒ«и–„гҒ„гӮҙгғ гӮ·гғјгғҲгӮ’иІјгҒЈгҒҰгғ¬гғғгӮ°гҒЁгҒ—гҒҹпјҲеҶҷзңҹпј‘пј•пјүгҖӮ

еҗёйҹіжқҗгҒ®жҢҝе…Ҙ

гғӘгӮўгӮ«гғҗгғјеҸ–гӮҠд»ҳгҒ‘

гғҖгӮҜгғҲгҒЁгӮ№гӮҝгғігғүгҒ®еҸ–гӮҠд»ҳгҒ‘

гғ¬гғғгӮ°гӮ’иІјгҒЈгҒҰе®ҢжҲҗ

гҖҖд»ҠеӣһгҒҜеҪўзҠ¶гҒӢгӮүпј“зӮ№ж”ҜжҢҒгҒЁгҒ—гҒҹгҒҢгҖҒеӣӣи§’гҒ„гӮ·гӮ№гғҶгғ гҒ§гҒҜпј”зӮ№ж”ҜжҢҒгҒҢиүҜгҒ„гҒЁиҖғгҒҲгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгҒ“гҒ®е ҙеҗҲгҖҒпј”зӮ№гҒ§гҒҜеҺіеҜҶгҒ«гҒҜпј‘зӮ№гҒҢжө®гҒ„гҒҹзҠ¶ж…ӢгҒ«гҒӘгӮӢгҒ®гҒ§гӮігғігғ—гғ©гӮӨгӮўгғігӮ№пјҲжҹ”гӮүгҒӢгҒ•пјүгҒҢеҝ…иҰҒгҒ«гҒӘгӮӢгҖӮгӮҙгғ гҒҜжҹ”гӮүгҒӢгҒҸж»‘гӮүгҒӘгҒ„гҒ®гҒ§гғ¬гғғгӮ°гҒ«йҒ©гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒҢеҺҡгҒҝгҒҢгҒӮгӮӢгҒЁгҒөгӮүгҒӨгҒҸгҒ®гҒ§иүҜгҒҸгҒӘгҒ„гҖӮи–„гҒ„гӮ·гғјгғҲгҒҢйҒ©гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгӮ№гғ‘гӮӨгӮҜгҒӘгҒ©гҒ®гғҸгғјгғүгҒӘжҺҘең°гҒҜпј“зӮ№гҒ§гҒӘгҒ„гҒЁдёҠжүӢгҒҸгҒ„гҒӢгҒӘгҒ„гҖӮд»ҠеӣһгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘе°ҸеһӢгҒ§и»ҪгҒ„гӮ·гӮ№гғҶгғ гҒ§гҒҜгӮ№гғ‘гӮӨгӮҜгҒ®дёҠгҒ§иёҠгҒЈгҒҰгҒ—гҒҫгҒҶгҒ®гҒ§иүҜгҒҸгҒӘгҒ„гҒ гӮҚгҒҶгҖӮгҒӘгҒ«гӮҲгӮҠж»‘гҒЈгҒҰгҒӮгҒ¶гҒӘгҒ„гҖӮ

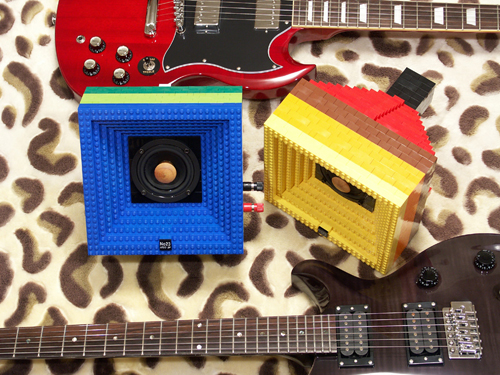

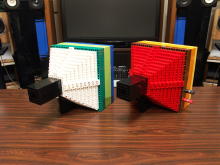

гҖҖгғқгғғгғ—гҒӘеӨ–иҰігӮ’еҶҷзңҹпј‘пј–пҪһпј‘пјҳгҒ«зӨәгҒҷгҖӮиүІгӮ’ж•ҙгҒҲгҒҹгҒ®гҒ§ж„ҸеӨ–гҒ«жҙҫжүӢгҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҖӮе·ҰеҸігҒ§иүІгҒҢйҒ•гҒҶгҒ®гҒҜгӮ„гӮҖгӮ’еҫ—гҒӘгҒ„гҒЁгҒ“гӮҚгҖӮгҒ©гӮ“гҒӘйҹігҒҢгҒҷгӮӢгҒӢгҒӘпјҹ

жӯЈйқўеӨ–иҰі

еҒҙйқўеӨ–иҰі

иғҢйқўеӨ–иҰі

LгғҒгғЈгғігғҚгғ«

|

пј”пјҺи©ҰиҒҙгҒЁиӘҝж•ҙ |

гҖҖж—©йҖҹгӮ»гғғгғҶгӮЈгғігӮ°гҒ—гҒҰиҒҙгҒ„гҒҰгҒҝгӮӢгҖӮеүҚйқўгҒҜLгғҒгғЈгғігғҚгғ«гҒҢйқ’иүІпјҲеҶҷзңҹпј‘пјҷпјүгҖҒRгғҒгғЈгғігғҚгғ«гҒҢй»„иүІпјҲеҶҷзңҹпј’пјҗпјүгҒ®гғ•гғӯгғігғҲгғӣгғјгғігҒ§гҒӮгӮӢгҒҢгҖҒгғӘгӮ№гғӢгғігӮ°гғқгӮёгӮ·гғ§гғігҒӢгӮүгҒҜд»–гҒ®иүІеҪ©гҒҜиҰӢгҒҲгҒӘгҒ„гҒ®гҒ§иҗҪгҒЎзқҖгҒ„гҒҰиҒҙгҒ„гҒҰгҒ„гӮүгӮҢгӮӢпјҲеҶҷзңҹпј’пј‘пјүгҖӮжЁӘгҒӢгӮүгҒӨгҒҚеҮәгҒҹгӮұгғјгғ–гғ«гҒҢгҒЎгӮҮгҒЈгҒЁж®ӢеҝөгҖӮ

гҖҖйҹігҒҜгҒ©гҒҶгҒӢгғ»гғ»гғ»дҪҺйҹігҒҢеҮәгҒҰгҒӘгҒ„гҖӮгғҗгӮ№гғ¬гғ•гғҖгӮҜгғҲгҒ®гғҒгғҘгғјгғӢгғігӮ°гҒҢдҪҺгҒҷгҒҺгҒҹгӮҲгҒҶгҒ гҖӮеӣӣи§’йҢҗгҒ«еӣІгҒҫгӮҢгҒҹгғҗгғғгӮҜгӮӯгғЈгғ“гғҶгӮЈгҒ®еҶ…е®№з©ҚгҒҜжҺЁе®ҡгҒҢйӣЈгҒ—гҒ„гҖӮгғЎгӮӨгғігғ•гғ¬гғјгғ гҒ®еҶ…еҒҙгӮӮиҖғгҒҲгӮӢгҒЁеҶ…е®№з©ҚгҒҜ0.8гғӘгғғгғҲгғ«гҒҸгӮүгҒ„гҒӮгӮҠгҒқгҒҶгҒ гҖӮгҒҫгҒҹгҖҒгғҗгӮ№гғ¬гғ•гғҖгӮҜгғҲгӮӮй»’гҒ„гғ–гғӯгғғгӮҜгҒ®йғЁеҲҶ10cmгҒ гҒ‘гҒ®еӢ•дҪңгҒ§гҒҜгҒӘгҒ•гҒқгҒҶгҒ гҖӮгӮЁгғігӮҜгғӯгғјгӮёгғЈгҒ®ж§ӢйҖ гҒҢеӣӣи§’йҢҗгҒ®й ӮзӮ№гҒ§гғҗгӮ№гғ¬гғ•гғҖгӮҜгғҲгҒ«гҒӨгҒӘгҒҢгӮӢгҒ®гҒ§е®ҹеҠ№зҡ„гҒ«гҒҜгӮӮгҒЈгҒЁй•·гҒ„гӮҲгҒҶгҒ«еӢ•дҪңгҒҷгӮӢгҒ®гҒ гӮҚгҒҶгҖӮйҹігӮ’иҒҙгҒҚгҒӘгҒҢгӮүиӘҝж•ҙпјҲгғҖгӮҜгғҲгҒ®гғ–гғӯгғғгӮҜгӮ’еӨ–гҒҷгҒ гҒ‘гҒ®гҒ“гҒЁпјүгҒ—гҒҹгҒЁгҒ“гӮҚгҖҒпј—ж®өгҒҸгӮүгҒ„гҒҢйҒ©еҪ“гҒӘгӮҲгҒҶгҒ гҖӮе®ҹеҠ№зҡ„гҒ«гҒҜгғҖгӮҜгғҲй•·гҒҜ8cmгҒҸгӮүгҒ„гҒ§100HzзЁӢеәҰгҒ®гғҒгғҘгғјгғӢгғігӮ°е‘Ёжіўж•°гҒ гӮҚгҒҶгҖӮгғҖгӮҜгғҲгҒ®гғҒгғҘгғјгғӢгғігӮ°гҒҜй«ҳгӮҒгҒ«гҒҷгӮӢгҒЁе…ұжҢҜеҠ№зҺҮгҒҢдёҠгҒҢгҒЈгҒҰдҪҺйҹіеҹҹгҒ«гғ”гғјгӮҜгҒҢгҒ§гҒҚгҖҒдёҖиҰӢдҪҺйҹігҒҢиұҠгҒӢгҒ«гҒӘгӮӢгҒҢиүҜгҒҸиҒҙгҒҸгҒЁгӮҜгӮ»гҒ®гҒӮгӮӢдҪҺйҹігҒЁгҒӘгӮӢгҖӮ

гҖҖиӘҝж•ҙгҒ—гҒҹзөҗжһңгҒӘгҒӢгҒӘгҒӢиүҜгҒ„йҹігҒҢеҮәгҒҰгҒҚгҒҹгҖӮгғ•гғӯгғігғҲгғӣгғјгғігҒ®йҹіиӘҝгӮӮгҒЎгӮғгӮ“гҒЁеҠ№гҒ„гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгӮ№гӮҝгғігғҖгғјгғүгҒӘгғҗгӮ№гғ¬гғ•ж–№ејҸгҒ§8cmгғ•гғ«гғ¬гғігӮёгҒЁгҒ—гҒҰгҒҜдҪҺйҹігӮӮгҒӘгҒӢгҒӘгҒӢгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮж°—и»ҪгҒӘпјўпј§пјӯгӮ·гӮ№гғҶгғ гҒ«жңҖйҒ©гҒӘLEGOгӮүгҒ—гҒ„гғқгғғгғ—гҒ§жҘҪгҒ—гӮҒгӮӢгӮ·гӮ№гғҶгғ гҒ«гҒӘгҒЈгҒҹгҖӮе®№жҳ“гҒ«жүӢгҒ«е…ҘгӮӢLEGOгғ–гғӯгғғгӮҜгҒ®гғ‘гғғгӮұгғјгӮёгҒ§йҖ гӮҢгӮӢдәӢгӮӮгғЎгғӘгғғгғҲгҒ гҖӮ

|

пј•пјҺж¬ЎеӣһдәҲе‘Ҡ |

гҖҖгҒ“гӮҢгҒҫгҒ§гҒҜиҮӘдҪңгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгҒҜгғ•гғ«гғ¬гғігӮёпјҒгҒЁиЁҖгҒЈгҒҰгҒҚгҒҹгҒҢгҖҒпј’пј”еҸ·ж©ҹгҒҜгҒӨгҒ„гҒ«жң¬ж јпј’WayгӮ·гӮ№гғҶгғ гҒ«жҢ‘жҲҰгҒҷгӮӢгҖӮгҒ”жңҹеҫ…гҒҸгҒ гҒ•гҒ„гҖӮ

пјҲ2010.11.3пјү

пј’пј”еҸ·ж©ҹж§Ӣжғі