|

LEGO SPEAKER 第34е ұ вүӘ第33е ұ 第35е ұвү« |

пј¬пјҘпј§пјҜгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгҒ®иЈҪдҪңгҖҖ第34е ұ

гғҖгғ–гғ«гғҗгӮ№гғ¬гғ•гғҗгғјгғҶгӮЈгӮ«гғ«гғ„гӮӨгғіпј”пј”еҸ·ж©ҹ

|

пј‘пјҺ ж–°гҒҹгҒӘжҠҖиЎ“гҒ«жҢ‘жҲҰпјҒ |

гҖҖеүҚеӣһгҒ®пј”пј“еҸ·ж©ҹгҒ«дҪҝз”ЁгҒ—гҒҹгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒҜStereoиӘҢпјҳжңҲеҸ·гҒ«д»ҳеұһгҒ—гҒҰгҒ„гҒҹFOSTEXгҒ®пј’гӮҰгӮ§гӮӨгғҰгғӢгғғгғҲгҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҒҢгҖҒгҒ“гҒ®гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲе°Ӯз”ЁгҒ«FOSTEXгҒҢгӮЁгғігӮҜгғӯгғјгӮёгғЈгӮӯгғғгғҲгӮ’зҷәеЈІгҒ—гҒҹгҖӮгӮЁгғігӮҜгғӯгғјгӮёгғЈгӮӯгғғгғҲP2080-EгҒҜгғҖгғ–гғ«гғҗгӮ№гғ¬гғ•ж–№ејҸгӮ’жҺЎз”ЁгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгғҖгғ–гғ«гғҗгӮ№гғ¬гғ•ж–№ејҸгҒҜдҪҺйҹіеҹҹгӮ’е……е®ҹгҒ•гҒӣгӮӢж–№жі•гҒЁгҒ—гҒҰжңҹеҫ…гҒ§гҒҚгӮӢгҒҢгҖҒзҗҶи«–гҒҢе®ҢжҲҗгҒ—гҒҰгҒҠгӮүгҒҡгҖҒиЁӯиЁҲгҒҢеӨ§еӨүеӣ°йӣЈгҒ§гҒӮгӮӢгҒҹгӮҒгҖҒиҲҲе‘ігҒҜгҒӮгҒЈгҒҹгҒҢгҒ“гӮҢгҒҫгҒ§йҒ ж…®гҒ—гҒҰгҒҚгҒҹгҖӮгҒ—гҒӢгҒ—гҖҒиҖғгҒҲгҒҰиҰӢгӮҢгҒ°гҖҒгҒқгӮ“гҒӘж–№ејҸгҒ гҒӢгӮүгҒ“гҒқLEGOгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгҒ®жҹ”и»ҹжҖ§гҒҢжҙ»гҒӢгҒӣгӮӢгҒ®гҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒӢпјҹгҖҖгҒ„гҒҸгӮүгҒ§гӮӮйҖ гӮҠзӣҙгҒӣгӮӢгҒ®гҒ§еӨұж•—гӮӮжҖ–гҒҸгҒӘгҒ„гҖӮ無駄гҒ«гғҸгӮігӮ’йҖ гӮҠи¶ігҒҷдәӢгӮӮгҒӘгҒ„гҖӮйӣЈгҒ—гҒ„пј’гҒӨгҒ®гғҗгӮ№гғ¬гғ•гғҖгӮҜгғҲгҒ®иӘҝж•ҙгӮӮиҮӘз”ұгҒ«з°ЎеҚҳгҒ«иЎҢгҒҲгӮӢгҖӮгҒ“гӮҢгҒ“гҒқжҢ‘жҲҰгҒ®гӮ„гӮҠгҒҢгҒ„гҒ®гҒӮгӮӢгғҶгғјгғһгҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒӢпјҒгғ»гғ»гғ»гҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒ§жң¬ж©ҹгҒҜгғҖгғ–гғ«гғҗгӮ№гғ¬гғ•ж–№ејҸгҒ®з ”究гӮ’зӣ®зҡ„гҒЁгҒҷгӮӢгҖӮ

|

пј’пјҺ гғҖгғ–гғ«гғҗгӮ№гғ¬гғ•ж–№ејҸгҒ®зҗҶи«– |

гҖҖгғҖгғ–гғ«гғҗгӮ№гғ¬гғ•ж–№ејҸгҒЁгҒҜеӣіпј‘гҒ«зӨәгҒҷгӮҲгҒҶгҒ«гӮЁгғігӮҜгғӯгғјгӮёгғЈеҶ…йғЁгӮ’пј’гҒӨгҒ«гҒ—гҒҚгҒЈгҒҰгғЎгӮӨгғігӮӯгғЈгғ“гғҶгӮЈгҒЁгӮөгғ–гӮӯгғЈгғ“гғҶгӮЈгҒ«еҲҶеүІгҒҷгӮӢгҖӮгҒқгӮҢгҒһгӮҢгҒ«гғҗгӮ№гғ¬гғ•гғҖгӮҜгғҲгӮ’иЁӯгҒ‘гғҖгӮҜгғҲпј‘гҖҒгғҖгӮҜгғҲпј’гҒЁгҒҷгӮӢгҖӮгҒ“гҒ®пј’гҒӨгҒ®гғҗгӮ№гғ¬гғ•гғҖгӮҜгғҲгҒҢеҚ”иӘҝгҒ—гҒҰеғҚгҒҚгҖҒдҪҺйҹіеҹҹгӮ’еҠ№жһңзҡ„гҒ«ж”ҫе°„гҒҷгӮӢдҪҺйҹіеў—еј·жҠҖиЎ“гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮпј’гҒӨгҒ®еҶ…е®№з©ҚгҒҢеҝ…иҰҒгҒ§гҒӮгӮӢгҒ“гҒЁгҒӢгӮүгҖҒгҒқгӮҢгҒӘгӮҠгҒ®гӮөгӮӨгӮәгҒЁгҒӘгӮӢгҒ®гҒ§гҒ“гҒ®еҶ…е®№з©ҚгӮ’гҒҷгҒ№гҒҰдҪҝгҒЈгҒҹйҖҡеёёгҒ®гғҗгӮ№гғ¬гғ•ж–№ејҸгҒ«еҜҫгҒ—гҒҰгҒ©гҒ®гӮҲгҒҶгҒӘгғЎгғӘгғғгғҲгҒҢгҒӮгӮӢгҒ®гҒ гӮҚгҒҶгҒӢпјҹгғ»гғ»гғ»гғҗгӮ№гғ¬гғ•гғҖгӮҜгғҲгҒ®е…ұжҢҜе‘Ёжіўж•°гҒҜиЁӯиЁҲеҜёжі•гҒ®зө„гҒҝеҗҲгӮҸгҒӣгҒ§гҖҒгҒ„гҒӢгӮҲгҒҶгҒ«гӮӮиЁӯе®ҡгҒ§гҒҚгӮӢгҖӮгҒ гҒҢгҖҒгҒ“гӮҢгӮ’й§ҶеӢ•гҒҷгӮӢгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒ®дҪҺйҹіеҶҚз”ҹйҷҗз•Ңе‘Ёжіўж•°гҒҢжұәгҒҫгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒ§гҖҒзҸҫе®ҹгҒ«гҒҜеҚҒеҲҶгҒӘй§ҶеӢ•гҒҢгҒ§гҒҚгҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°ж„Ҹе‘ігҒҢгҒӘгҒ„гҖӮгҒқгҒ“гҒ§гҖҒдёҖиҲ¬зҡ„гҒ«гҒҜгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒ®жңҖдҪҺе…ұжҢҜе‘Ёжіўж•°foд»ҳиҝ‘гҒ«гғҗгӮ№гғ¬гғ•гғҖгӮҜгғҲгҒ®е…ұжҢҜе‘Ёжіўж•°гӮ’иЁӯе®ҡгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгҒҠгҒқгӮүгҒҸгҖҒгғҖгғ–гғ«гғҗгӮ№гғ¬гғ•ж–№ејҸгҒҜгҖҒгҒ“гҒ®гғҗгӮ№гғ¬гғ•гғҖгӮҜгғҲгҒ®иЁӯе®ҡе‘Ёжіўж•°гӮ’гӮҲгӮҠдёӢгҒ’гҒҰиЁӯиЁҲгҒ§гҒҚгӮӢгҒ®гҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒ гӮҚгҒҶгҒӢгҖӮгҒӨгҒҫгӮҠе°ҸеһӢгҒ®гӮҰгғјгғҸгғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒ§гӮҲгӮҠдҪҺгҒ„е‘Ёжіўж•°еёҜеҹҹгӮ’еҶҚз”ҹгҒ§гҒҚгӮӢжҠҖиЎ“гҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒӢгҒЁиҖғгҒҲгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

гҖҖе…ҲгҒ«гӮӮиҝ°гҒ№гҒҹгҒҢгғҖгғ–гғ«гғҗгӮ№гғ¬гғ•ж–№ејҸгҒ®зҗҶи«–гҒҜдёҚеҚҒеҲҶгҒ§гҖҒиЁӯиЁҲе…¬ејҸгӮ„еҹәжә–гҒ®еҜёжі•гҒҢгҒӘгҒ„гҖӮй•·еІЎе…Ҳз”ҹгҒ®жӣёзұҚгӮ’иӘҝгҒ№гҒҰиҰӢгҒҹгҖӮе…Ҳз”ҹгҒ®иЁӯиЁҲеҶ…е®№гӮ’з°ЎеҚҳгҒ«гҒҫгҒЁгӮҒгӮӢгҒЁгғ»гғ»гғ»

пјңй•·еІЎејҸиЁӯиЁҲд»•ж§ҳпјһ

гғ»гҖҖfd1пјҡгғЎгӮӨгғігӮӯгғЈгғ“гғҶгӮЈгҒЁгғҖгӮҜгғҲпј‘гҒ®е…ұжҢҜ

гғ»гҖҖfd2пјҡгғЎгӮӨгғіпјӢгӮөгғ–гӮӯгғЈгғ“гғҶгӮЈгҒЁгғҖгӮҜгғҲпј’гҒ®е…ұжҢҜ

гҖҖгҖҖfd1пјҡгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒ®foгӮҲгӮҠй«ҳгҒҸиЁӯе®ҡ

гҖҖгҖҖfd2пјҡеҶҚз”ҹе‘Ёжіўж•°гҒ®1.4еҖҚзЁӢеәҰ

гҖҖгҖҖfd1гҒҜfd2гҒ®пј’еҖҚзЁӢеәҰ

гғ»гҖҖгӮөгғ–гӮӯгғЈгғ“гғҶгӮЈVc2гҒ®е®№з©ҚгҒҜгғЎгӮӨгғігӮӯгғЈгғ“гғҶгӮЈVc1гҒ®1.5еҖҚзЁӢеәҰ

гғ»гҖҖгғҖгӮҜгғҲпј‘гҒ®йқўз©ҚSd1гҒҜжҢҜеӢ•жқҝйқўз©ҚгҒ®30пј…зЁӢеәҰ

гҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮпјҲеҶҚз”ҹе‘Ёжіўж•°гҒЁгҒҜеёҢжңӣгҒҷгӮӢдҪҺйҹійҷҗз•ҢгҒ§гҒӮгӮӢпјү

гҖҖеҸӮиҖғгҒЁгҒ—гҒҰж—ўиЈҪе“ҒгҒ§гҒӮгӮӢFOSTEXгҒ®гғҖгғ–гғ«гғҗгӮ№гғ¬гғ•ж–№ејҸгӮЁгғігӮҜгғӯгғјгӮёгғЈP2080-EгҒ®д»•ж§ҳгӮ’зӨәгҒҷгҖӮ

гҖҖ

пјңP2080-EгҖҖд»•ж§ҳпјһ

гғ»гҖҖеҪўејҸпјҡгғҖгғ–гғ«гғҗгӮ№гғ¬гғ•ж–№ејҸ

гғ»гҖҖгӮҜгғӯгӮ№гӮӘгғјгғҗгғје‘Ёжіўж•°пјҡ5.5kHz

гғ»гҖҖеӨ–еҪўеҜёжі•пјҡ128(пј·)Г—328(пјЁ)Г—188(пјӨ)mm

гғ»гҖҖеҶ…е®№з©Қпјҡ5.3LгҖҖ(гғЎгӮӨгғігӮӯгғЈгғ“ 3.2L / гӮөгғ–гӮӯгғЈгғ“2.1L

гғ»гҖҖгғҗгӮ№гғ¬гғ•е‘Ёжіўж•°пјҡ68HzгҖҖгғҖгӮҜгғҲеҫ„40ПҶ

гғ»гҖҖиіӘйҮҸпјҡ1.85kg

гғ»гҖҖжЁҷжә–дҫЎж јпјҡпҝҘ4,000

гҖҖ

гҖҖгғЎгӮӨгғігӮӯгғЈгғ“(Vc1)гҒ®ж–№гҒҢеӨ§гҒҚгҒ„иЁӯиЁҲгҖӮдҫЎж јгҒҢе®үдҫЎгҒӘгҒ®гҒҜгғЎгғјгӮ«гғјйҮҸз”Је“ҒгҒ®жңҖеӨ§гҒ®гғЎгғӘгғғгғҲгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

|

пј“пјҺ пј”пј”еҸ·ж©ҹгҒ®ж§ӢйҖ иЁӯиЁҲ |

гҖҖдёҠиЁҳгӮ’еҸӮиҖғгҒ«ж§ӢйҖ иЁӯиЁҲгӮ’иЎҢгҒҶгҖӮгҒҫгҒҡгҖҒдҪҝз”ЁгҒҷгӮӢгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒ§гҒӮгӮӢгҒҢгҖҒP2080-EгҒ«гҒӘгӮүгҒЈгҒҰгҖҒеҶҚеәҰпј”пј“еҸ·ж©ҹгҒЁеҗҢгҒҳStereoиӘҢпјҳжңҲеҸ·гҒ®д»ҳеұһе“ҒгӮ’з”ЁгҒ„гӮӢгҖӮпј’гӮҰгӮ§гӮӨгӮ»гғғгғҲгҒ®пј”жң¬гҒҢ3,810еҶҶгҒ§е…ҘжүӢгҒ§гҒҚгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶжҘөгӮҒгҒҰе®үдҫЎгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒдҪңгӮҠгҒҢиүҜгҒ„гҒ®гҒ§ж°—гҒ«е…ҘгҒЈгҒҹгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮеҫҢгҒ«иЈҪдҪңиҖ…гҒ®и©ұгӮ’иҒһгҒ„гҒҹгҒҢгҖҒжҷ®йҖҡгҒҜгҒ“гҒ®гӮҲгҒҶгҒӘдҫЎж јгҒ§зҷәеЈІгҒ§гҒҚгӮӢгӮҲгҒҶгҒӘе®үдҫЎгҒӘгӮӮгҒ®гҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒқгҒҶгҒ гҖӮгҒҹгҒ гҖҒпј”пј“еҸ·ж©ҹгӮ„P2080-EгҒЁеҗҢж§ҳгҒӘж§ӢжҲҗгҒ§гҒҜйқўзҷҪгҒҸгҒӘгҒ„гҒ®гҒ§гҖҒгҒ“гӮҢгӮ’пј’гӮ»гғғгғҲдҪҝз”ЁгҒ—гҒҰгғҖгғ–гғ«гӮҰгғјгғҸгғјгҒЁгҒҷгӮӢгҖӮгҒҫгҒҹгҖҒгӮҰгғјгғҸгғјгҒ®гғ¬гӮӨгӮўгӮҰгғҲгҒҜйҹіеғҸе®ҡдҪҚгҒ«е„ӘгӮҢгӮӢгғҗгғјгғҶгӮЈгӮ«гғ«гғ„гӮӨгғігӮҝгӮӨгғ—гҒЁгҒҷгӮӢгҖӮпј’жң¬гҒ®гӮҰгғјгғҸгғјгҒ§гғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјгӮ’гҒҜгҒ•гӮҖгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒгҒӮгҒҹгҒӢгӮӮеҗҢи»ёгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘдёҖдҪ“ж„ҹгҒҢз”ҹгҒҫгӮҢгӮӢгҒ®гҒ гҖӮд»ҘеүҚгҒӢгӮүдёҖеәҰгӮ„гҒЈгҒҰгҒҝгҒҹгҒӢгҒЈгҒҹгғҮгӮ¶гӮӨгғігҒӘгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒ“гҒ®гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҖҒгӮҰгғјгғҸгғј PW80гҖҒгғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғј PT20гҖҖгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒҜеүҚе ұгҒ«и©ігҒ—гҒ„гҒ®гҒ§еҸӮз…§гҒ„гҒҹгҒ гҒҚгҒҹгҒ„гҖӮ

гҖҖгҒ•гҒҰгҖҒпј’гӮ»гғғгғҲиіје…ҘгҒҷгӮӢгҒЁгғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјгҒҢпј‘еҖӢгҒӮгҒҫгӮӢгҒ®гҒ гҖӮгҒ“гӮҢгӮ’гҒ©гҒҶгҒ—гӮҲгҒҶгҒӢпјҹ

еёӮиІ©гҒ®гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгӮ·гӮ№гғҶгғ гҒ«гҒҜйҹіе ҙеһӢгҒЁз§°гҒ—гҒҰиғҢйқўгҒ«гғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјгӮ’й…ҚгҒ—гҒҹгӮ·гӮ№гғҶгғ гӮӮеӨҡгҒ„гҖӮгӮҰгғјгғҸгғјгҒ®еҶҚз”ҹгҒҷгӮӢдёӯдҪҺйҹіеҹҹгҒ«еҜҫгҒ—гҒҰгғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјгҒ®й«ҳйҹіеҹҹгҒҜжҢҮеҗ‘зү№жҖ§гҒҢеј·гҒ„гҒ®гҒ§гғ—гғ¬гӮјгғігӮ№гҒ«е·®гҒҢеҮәгӮ„гҒҷгҒҸгҖҒгғӘгӮ№гғӢгғігӮ°гғқгӮёгғ§гғігҒ§йҹіиіӘгҒҢеӨүеҢ–гҒ—гҒҰгҒ—гҒҫгҒҶгҖӮгҒҫгҒҹгҖҒзү№гҒ«е•ҸйЎҢгҒӘгҒ®гҒҜгғӘгӮ№гғӢгғігӮ°гғ«гғјгғ гҒ®йҹійҹҝеҸҚе°„зү№жҖ§гҒ®гӮўгғігғҗгғ©гғігӮ№гҒӢгӮүе®ҡдҪҚгҒҢгҒҸгӮӢгҒЈгҒҰгҒ—гҒҫгҒҶгҒ“гҒЁгҒҢеӨҡгҒ„гҒ“гҒЁгҒ гҖӮгҒ“гҒ®гӮҲгҒҶгҒӘе•ҸйЎҢгҒ«еҜҫеҝңгҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ«гҖҒиғҢйқўгғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјгҒ®жҗӯијүгҒ§й«ҳйҹіеҹҹгҒ®жҢҮеҗ‘зү№жҖ§гӮ’ж”№е–„гҒҷгӮӢжүӢжі•гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮд»ҠеӣһгҒҜгҒ“гҒ®жүӢжі•гӮӮжҺЎз”ЁгҒ—гӮҲгҒҶгҖӮ

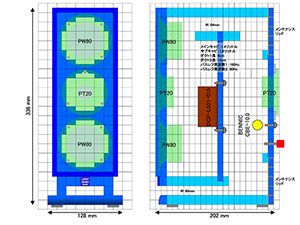

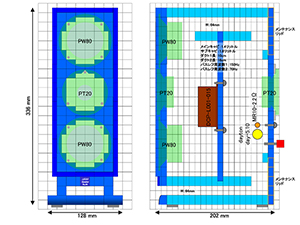

пј”пј”еҸ·ж©ҹгҒ®ж§ӢйҖ еӣігӮ’еӣіпј’гҒ«зӨәгҒҷгҖӮгғҖгғ–гғ«гғҗгӮ№гғ¬гғ•ж–№ејҸгҖҒгғҖгғ–гғ«гӮҰгғјгғҸгғјгҒ®гғҗгғјгғҶгӮЈгӮ«гғ«гғ„гӮӨгғігғ¬гӮӨгӮўгӮҰгғҲгҖҒгғӘгӮўгғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјгҒ«гӮҲгӮӢйҹіе ҙеҗ‘дёҠгғ»гғ»гғ»гҒЁгӮҲгҒҸгҒ°гӮҠгҒӘгӮ·гӮ№гғҶгғ гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖпј”пј”еҸ·ж©ҹгҒ®иЁӯиЁҲеҖӨгҒҜдҪҝз”ЁгӮҰгғјгғҸгғјгғҰгғӢгғғгғҲPW80гҒ®иҰҸж јгҒӢгӮүд»ҘдёӢгҒ®гӮҲгҒҶгҒ«жӨңиЁҺгҒ—гҒҹгҖӮ

пјңPW80гҖҖиҰҸж јпјһ

гғ»гҖҖжңҖдҪҺе…ұжҢҜе‘Ёжіўж•°пјҲfoпјүпјҡ 130Hz

гғ»гҖҖе®ҹеҠ№жҢҜеӢ•жқҝеҚҠеҫ„пјҡ3.0cm гҖҖ

гғ»гҖҖжҢҜеӢ•жқҝйқўз©Қпјҡ28.3cm2пјҲпј‘жң¬пјүГ—пј’

пјңиЁӯиЁҲеҖӨпјһ

гғ»гҖҖгғҖгӮҜгғҲпј‘гҒ®е…ұжҢҜе‘Ёжіўж•°пјҲfd1пјүпјҡ160Hz

гғ»гҖҖгғҖгӮҜгғҲпј’гҒ®е…ұжҢҜе‘Ёжіўж•°пјҲfd2пјүпјҡ80Hz

гғ»гҖҖгғЎгӮӨгғігӮӯгғЈгғ“гғҶгӮЈе®№з©ҚпјҲVc1пјүпјҡ1.4L

гғ»гҖҖгӮөгғ–гӮӯгғЈгғ“гғҶгӮЈе®№з©ҚпјҲVc2пјүпјҡ1.8L

гғ»гҖҖгғҖгӮҜгғҲпј‘йқўз©ҚпјҲSd1пјүпјҡ15.4cm2

гғ»гҖҖгғҖгӮҜгғҲпј’йқўз©ҚпјҲSd2пјүпјҡ10.2cm2

гғ»гҖҖгғҖгӮҜгғҲпј‘й•·гҒ•пјҲLd1пјүпјҡ8cm

гғ»гҖҖгғҖгӮҜгғҲпј’й•·гҒ•пјҲLd2пјүпјҡ12cm

гҖҖпј”пј”еҸ·ж©ҹгҒ®еҶ…йғЁж§ӢйҖ гҒҜгӮЁгғігӮҜгғӯгғјгӮёгғЈгӮ’дёӯеӨ®гҒ®гӮӨгғігғҠгғјгғ‘гғҚгғ«гҒ§еүҚеҫҢгҒ«еҲҶеүІгҒ—гҒҰгҖҒдёҠдёӢгҒ«гғҖгӮҜгғҲж§ӢйҖ гӮ’иЁӯгҒ‘гҒҰгғҖгӮҜгғҲпј‘гҖҒпј’гҒЁгҒ—гҒҹгҖӮгҒ“гҒ®пј’жң¬гҒ®гғҖгӮҜгғҲгҒҜдҪҚзҪ®гӮ’йӣўгҒ—гҒҰиЁӯзҪ®гҒ—гҒӘгҒ„гҒЁеҶ…йғЁгҒ®з©әж°—гҒҢеҚҒеҲҶгҒ«гғҗгғҚгҒЁгҒ—гҒҰдҪңз”ЁгҒ—гҒӘгҒ„гҒ®гҒ§е•ҸйЎҢгҒЁгҒӘгӮӢгҖӮдёӢйғЁгҒ®гғҖгӮҜгғҲпј’гҒҜгӮ№гӮҝгғігғүзҠ¶гҒ®гғҮгӮ¶гӮӨгғігҒЁгҒ—гҒҰгҒҝгҒҹгҖӮгғҗгғјгғҶгӮЈгӮ«гғ«гғ„гӮӨгғігғ¬гӮӨгӮўгӮҰгғҲгҒ®гғҗгғғгғ•гғ«гғ‘гғҚгғ«гҒҜпј”пј“еҸ·ж©ҹгҒЁеҗҢгҒҳгӮҲгҒҶгҒ«гғ¬гғҲгғӯгҒӘгӮЁгғғгӮёд»ҳгҒҚгғҮгӮ¶гӮӨгғігҒЁгҒ—гҒҹгҒ®гҒ§гҖҒгҒ“гҒ®ж„ҸеҢ гӮ’еҙ©гҒ•гҒӘгҒ„гҒҹгӮҒгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгӮ№гӮҝгғігғүгғҮгӮ¶гӮӨгғігҒҜгӮ№гғӘгғ гҒӘгғҲгғјгғ«гғўгғҮгғ«гҒӘгҒ®гҒ§и»ўеҖ’йҳІжӯўгҒ®ж„Ҹе‘ігӮӮгҒӮгӮӢгҖӮ

гғҗгғғгғ•гғ«гғ‘гғҚгғ«гҒ®гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲжҗӯијүж–№жі•гҒҜпј”пј“еҸ·ж©ҹгҒ§зөҢйЁ“жёҲгҒҝгҒӘгҒ®гҒ§пј“з®ҮжүҖеӣәе®ҡгҒ®гғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјгҒ§гӮӮе•ҸйЎҢгҒҜгҒӘгҒ„гҖӮ

гҖҖгғӘгӮўгғ‘гғҚгғ«гҒ«гҒҜе…Ҳиҝ°гҒ®иғҢйқўгғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјгҒЁжҺҘз¶ҡз”ЁгӮҝгғјгғҹгғҠгғ«гӮ’д»ҳгҒ‘гӮӢгҖӮгғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјгҒ®еҸ–гӮҠд»ҳгҒ‘дҪҚзҪ®гҒҜеүҚйқўгҒЁиғҢйқўгҒ§гҒқгӮҚгҒҲгҒҰеҸҢжҢҮеҗ‘зү№жҖ§гӮ’зӢҷгҒҶгҖӮгғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјгҒ®гғӘгӮўгғ‘гғҚгғ«иЁӯзҪ®гҒҜпј“пј‘еҸ·ж©ҹгҒ®ж”№иүҜз·ЁгҒ§зҙ№д»ӢгҒ—гҒҹйҖҶгӮҝгӮӨгғ«гғ–гғӯгғғгӮҜгӮ’з”ЁгҒ„гӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гҒӘгӮӢгҖӮ

гҖҖпј’гҒӨгҒ®гӮӯгғЈгғ“гғҶгӮЈе®№з©ҚгҒ®еӨүжӣҙгҒҜгҒ§гҒҚгҒӘгҒ„гҒҢгҖҒпј’жң¬гҒ®гғҖгӮҜгғҲй•·гҒ®зө„гҒҝеҗҲгӮҸгҒӣгҒҜе®№жҳ“гҒ«еӨүжӣҙгҒ§гҒҚгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гғӘгӮўгғ‘гғҚгғ«гҒ®дёҠдёӢгҒ«гғЎгғігғҶгғҠгғігӮ№гғӘгғғгғүгӮ’иЁӯгҒ‘гҖҒгҒ“гӮҢгӮ’еӨ–гҒҷгҒ“гҒЁгҒ§гғҖгӮҜгғҲгҒ«гӮўгӮҜгӮ»гӮ№гҒ§гҒҚгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒ—гҒҹгҖӮгғҖгғ–гғ«гғҗгӮ№гғ¬гғ•ж–№ејҸгҒ§гҒҜгҒ“гҒ®пј’жң¬гҒ®гғҖгӮҜгғҲй•·гҒ®зө„гҒҝеҗҲгӮҸгҒӣгҒҢйҮҚиҰҒгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒжңҖйҒ©гҒӘиӘҝж•ҙгҒ®гҒҹгӮҒгҒ«гғҖгӮҜгғҲй•·еӨүжӣҙгӮ’з№°гӮҠиҝ”гҒҷгҒ“гҒЁгҒ«гҒӘгӮӢгҒ гӮҚгҒҶгҖӮеӣіпј’гҒӢгӮүгӮҸгҒӢгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«LEGOгғ–гғӯгғғгӮҜпј‘еҖӢгҒ®еҺҡгҒ•гҒҜгҒҠгӮҲгҒқ1cmгҒӘгҒ®гҒ§гӮӨгғігғҠгғјгғ‘гғҚгғ«еҫҢйғЁгҒ§гғҖгӮҜгғҲпј‘гҒҜ-3cmпҪһ+2cmгҖҒгғҖгӮҜгғҲпј’гҒҜ-1cmпҪһ+4cmгҒ®иӘҝж•ҙгҒҢеҸҜиғҪгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒӘгҒҠгҖҒеӣігҒ«гҒӮгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гғҖгӮҜгғҲпј‘гҒ®е№…гҒҜ64mmгҒ§гҒӮгӮӢгҒҢгҖҒгҒ•гӮүгҒ«16mmеў—гӮ„гҒҷгҒ“гҒЁгӮӮж§ӢйҖ зҡ„гҒ«гҒҜеҸҜиғҪгҒ гҖӮгғҖгӮҜгғҲпј‘гҒ®ж–ӯйқўз©ҚгҒҢе°‘гҒӘгҒ„гҒЁеӢ•дҪңжҠөжҠ—гҒ«гҒӘгӮӢгҒ®гҒ§еҝ…иҰҒгҒӘгӮүгҒ°еў—еҠ гҒ—гҒҹгҒ„гҖӮ

гҒ“гҒ®иЁӯиЁҲеҖӨгҒ§гҒҜгӮөгғ–гӮӯгғЈгғ“гғҶгӮЈVc2гҒ®е®№з©ҚгҒҢиӢҘе№Іе°‘гҒӘгҒ„гҒҢгҖҒжҰӮгҒӯиүҜгҒ„еҖӨгҒ гҒЁжҖқгҒҶгҖӮ

fo130HzгҒ®гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒ§й§ҶеӢ•гҒҷгӮӢгҒ®гҒ§гҖҒгғҖгӮҜгғҲпј’гҒ®е…ұжҢҜе‘Ёжіўж•°fd2гҒҜ80HzгҒ«иЁӯе®ҡгҒ—гҒҹгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

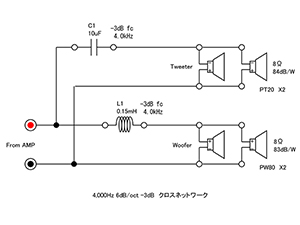

гҖҖпј’гӮҰгӮ§гӮӨгӮ·гӮ№гғҶгғ гҒӘгҒ®гҒ§гғҮгғҗгӮӨгғҮгӮЈгғігӮ°гғҚгғғгғҲгғҜгғјгӮҜгҒҢеҝ…иҰҒгҒ«гҒӘгӮӢгҖӮгҒ“гӮҢгӮӮпј”пј“еҸ·ж©ҹгҒЁеҗҢж§ҳгҒ«гӮ·гғігғ—гғ«гҒӘпј¬пјЈпј‘зҙ еӯҗгҒ«гӮҲгӮӢ6dB/octгӮҝгӮӨгғ—гҒЁгҒ—гҒҰгҖҒгғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјHPFз”ЁгҒ®гӮігғігғҮгғігӮ¶гғјгҒҜгғӘгӮўгғ‘гғҚгғ«гҒ«гҖҒдҪ“з©ҚгҒ®гҒӮгӮӢгӮҰгғјгғҸгғјLPFз”ЁгҒ®гӮігӮӨгғ«гҒҜгӮӨгғігғҠгғјгғ‘гғҚгғ«гҒ«е®ҹиЈ…гҒҷгӮӢгҖӮ

гҖҖеёӮиІ©е“ҒгҒ®P2080-EгҒЁпј”пј”еҸ·ж©ҹгҒҜеӨ–еҪўеҜёжі•гҒҢгҒ•гҒ»гҒ©еӨүгӮҸгӮүгҒӘгҒ„гҒ®гҒ«5.3гғӘгғғгғҲгғ«гҒ«еҜҫгҒ—гҒҰпј”пј”еҸ·ж©ҹгҒ®з·ҸеҶ…е®№з©ҚгҒҢ3.2гғӘгғғгғҲгғ«гҒЁе°‘гҒӘгҒ„гҒ®гҒҜLEGOгғ–гғӯгғғгӮҜгҒ®еҺҡгҒ•пјҲ16mmпјүгҒ®гҒҹгӮҒгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒҠгҒқгӮүгҒҸP2080-EгҒ®жқҝеҺҡгҒҜгҒ“гҒ®гӮөгӮӨгӮәгҒ§гҒҜ5mmзЁӢеәҰгҒ§гҒӮгӮҚгҒҶгҖӮгҒ“гҒ®еҶ…е®№з©ҚгҒ®жёӣе°‘гҒҜLEGOгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгҒ®жңҖеӨ§гҒ®е•ҸйЎҢзӮ№гҒӘгҒ®гҒӢгӮӮгҒ—гӮҢгҒӘгҒ„гҖӮ

|

пј”пјҺ гғҮгғҗгӮӨгғҮгӮЈгғігӮ°гғҚгғғгғҲгғҜгғјгӮҜгҒ®иЁӯиЁҲ |

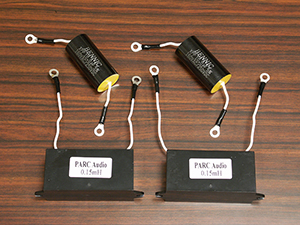

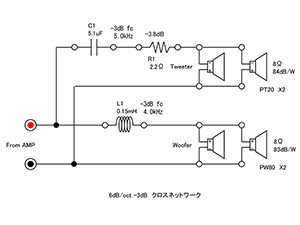

гҖҖгғҮгғҗгӮӨгғҮгӮЈгғігӮ°гғҚгғғгғҲгғҜгғјгӮҜгҒҜдёҠиҝ°гҒ®гӮҲгҒҶгҒ«еӣіпј“гҒ«зӨәгҒҷгӮ·гғігғ—гғ«гҒӘеӣһи·ҜгҒЁгҒҷгӮӢгҖӮ гӮҰгғјгғҸгғјгҖҒгғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјгҒқгӮҢгҒһгӮҢгҒҢпј’гғҰгғӢгғғгғҲгҒӮгӮӢгҒ®гҒ§дёҰеҲ—гҒ«жҺҘз¶ҡгҒ—гҒҰ4О©гғҰгғӢгғғгғҲгҒЁгҒ—гҒҰиЁӯиЁҲгҒ—гҒҹгҖӮгӮҜгғӯгӮ№гӮӘгғјгғҗгғје‘Ёжіўж•°гҒҜпј”пј“еҸ·ж©ҹгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘеҶ’йҷәгҒҜгҒ—гҒӘгҒ„гҒ§жҷ®йҖҡгҒ«4kHzгҒЁгҒ—гҒҹгҖӮ гӮігғігғҮгғігӮөгғјгҒҜ10ОјFгҒ®гғ•гӮЈгғ«гғ BENNIC CBE-10.0гҖҒгӮігӮӨгғ«гҒҜPARCAUDIOгҒ®гӮігӮўгӮігӮӨгғ«0.15mHгҖҒL001-015гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖгғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјгҒ®иғҪзҺҮгҒҢ1dBеӨ§гҒҚгҒ„гҖӮе®ҹйҡӣгҒҜпј’жң¬дҪҝз”ЁгҒ§иғҪзҺҮгҒҜзҗҶи«–зҡ„гҒ«3dBеҗ‘дёҠгҒҷгӮӢгҒҢгҖҒгғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјгҒ®пј‘жң¬гҒҢиғҢйқўиЁӯзҪ®гҒ§иғҪзҺҮгҒҢдёӢгҒҢгӮӢгҒ®гҒ§й«ҳйҹіеҹҹгҒ®гӮўгғғгғҶгғҚгғјгӮҝгғјгҒҜдёҚиҰҒгҒЁеҲӨж–ӯгҒ—гҒҹгҖӮгҒ—гҒӢгҒ—гҖҒеҝ…иҰҒгҒ«гҒӘгӮӢгҒӢгӮӮгҒ—гӮҢгҒӘгҒ„гҒ®гҒ§гӮўгғғгғҶгғҚгғјгӮҝгғјжҢҝе…ҘгҒ®й…Қж…®гҒҜгҒ—гҒҰгҒҠгҒҸгҖӮ

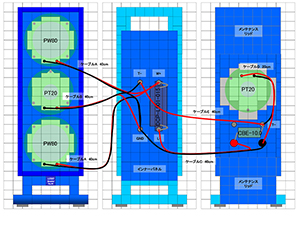

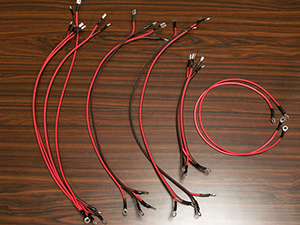

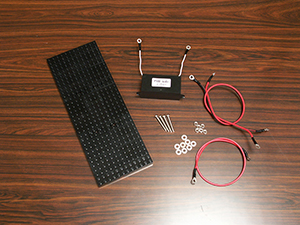

гҖҖд»ҠеӣһгҒҜж§ӢйҖ гҒҢиӨҮйӣ‘гҒ§гӮ·гғігғ—гғ«гҒӘеӣһи·ҜгҒЁгҒҜгҒ„гҒҲжҺҘз¶ҡйғЁе“ҒгӮӮеӨҡгҒ„гҒ®гҒ§й…Қз·ҡеӣігӮӮжҸҸгҒ„гҒҹгҖӮ еӣіпј”гҒҢе®ҹдҪ“й…Қз·ҡеӣігҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгӮӨгғігғҠгғјгғ‘гғҚгғ«гҒ®иІ«йҖҡжҺҘз¶ҡгҒ«гҒҜM4гғңгғ«гғҲгӮ’пј”жң¬з”ЁгҒ„гӮӢгҖӮгҒқгҒ®гҒҶгҒЎпј’жң¬гҒҜгӮігӮӨгғ«зҙ еӯҗгҒ®еӣәе®ҡгӮӮе…јгҒӯгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгӮігғігғҮгғігӮөгғјгҒҜгғӘгӮўгғ‘гғҚгғ«гҒ«е®ҹиЈ…гҒҷгӮӢгҒҢгҖҒй…Қз·ҡгғқгӮ№гғҲгҒЁгҒ—гҒҰM4гғңгғ«гғҲгӮ’з”Ёж„ҸгҒ—гҒҹгҖӮпј‘жң¬дҪҷгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒҜгӮўгғғгғҶгғҚгғјгӮҝгғјгҒ®жҠөжҠ—еҷЁжҺҘз¶ҡз”ЁгҒ®жә–еӮҷгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖпј•жң¬гҒ®гӮұгғјгғ–гғ«AпҪһEгҒҜй…Қз·ҡй•·гӮӮжӨңиЁҺгҒ—гҒҹпјҲгӮұгғјгғ–гғ«AгҒҜпј’еҲҶеІҗпјүгҖӮгҒ“гҒ®гӮҲгҒҶгҒ«еҚҒеҲҶгҒӘжӨңиЁҺгӮ’иЎҢгҒ„е…ҘеҝөгҒӘиЁӯиЁҲгӮ’гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§иЈҪдҪңгғҹгӮ№гӮ’йҳІгҒҗгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгӮӢгҖӮгғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјгҒ®й…Қз·ҡгӮ’й–“йҒ•гҒҲгҒҹгӮүз°ЎеҚҳгҒ«еЈҠгҒ—гҒҰгҒ—гҒҫгҒҶгҒ®гҒ гҖӮгҒӘгҒҠгҖҒгғӘгӮўгғ‘гғҚгғ«гҒ®гғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјеӣәе®ҡгҒҢеүҚйқўгҒЁдёҠдёӢйҖҶгҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒҢгҖҒгҒ“гӮҢгҒҜдёӢйғЁгҒ®й…Қз·ҡгӮ№гғҡгғјгӮ№гҒЁгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲжҺҘз¶ҡз«ҜеӯҗгҒЁгҒ®жҺҘи§ҰгӮ’йҒҝгҒ‘гҖҒжҺҘз¶ҡдҪңжҘӯгҒ®дҪҷиЈ•гӮ’еҫ—гӮӢгҒҹгӮҒгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

|

пј•пјҺ иЈҪдҪңдҪңжҘӯ |

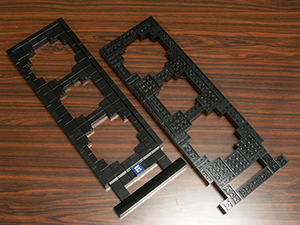

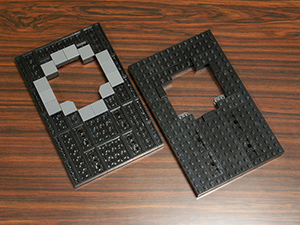

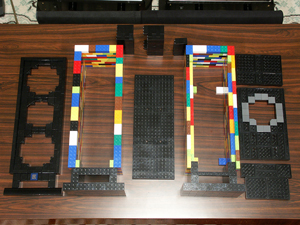

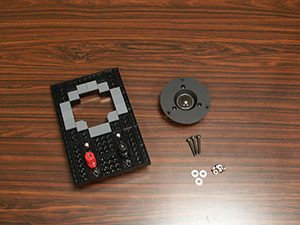

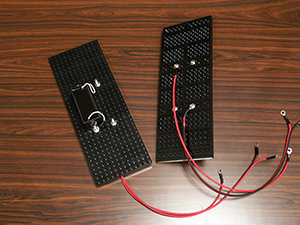

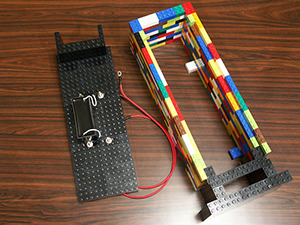

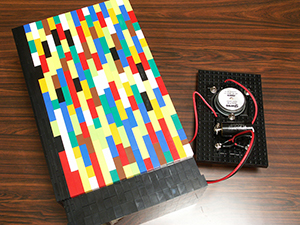

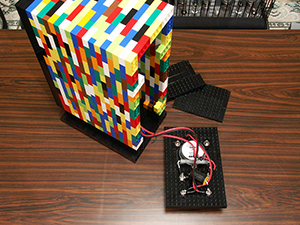

гҖҖпј”пј”еҸ·ж©ҹгҒ®е…Ёж§ӢжҲҗйғЁе“ҒгӮ’еҶҷзңҹпј’гҒ«зӨәгҒҷгҖӮгӮігғігғ‘гӮҜгғҲгҒӘгӮөгӮӨгӮәгҒӘгҒ®гҒ«иӨҮйӣ‘гҒӘж§ӢйҖ гӮ’жңүгҒҷгӮӢжң¬ж©ҹгҒҜгҖҒгҒҫгӮӢгҒ§е·ҰеҸіпј’еҸ°еҲҶгҒ®гӮҲгҒҶгҒ«иҰӢгҒҲгӮӢгҒҢпј‘еҸ°гҒ§гӮӮгҒ“гӮҢгҒ гҒ‘гҒ®йғЁе“ҒгҒҢеҝ…иҰҒгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

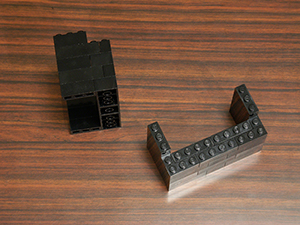

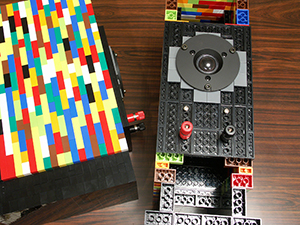

гҖҖеҶҷзңҹпј“гҒ«гғҗгғғгғ•гғ«гғ‘гғҚгғ«гӮ’зӨәгҒҷгҖӮгғ¬гғҲгғӯгҒӘгӮЁгғғгӮёд»ҳгҒҚгғҮгӮ¶гӮӨгғігҖӮгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒЁе№ІжёүгҒҷгӮӢиЎЁйқўгӮҝгӮӨгғ«гғ–гғӯгғғгӮҜгҒ®дёҖйғЁгҒҢеҠ е·ҘгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгӮ№гӮҝгғігғүйғЁеҲҶгҒ®еүҚйқўгҒ«гҒҜгӮ«гғјгғ–гӮ№гғӯгғјгғ—гғ–гғӯгғғгӮҜгҒ§гғҮгӮ¶гӮӨгғігҒ—гҖҒгӮЁгғігғ–гғ¬гғ гҒҜгғҖгғјгӮҜгғ–гғ«гғјгҒ«гҒ—гҒҹгҖӮ

гҖҖгҒІгҒЁгҒҚгӮҸзӣ®з«ӢгҒӨгғ•гғ¬гғјгғ гҒ®йғЁе“ҒгӮ’еҶҷзңҹпј”гҒ«зӨәгҒҷгҖӮгҒ“гӮҢгҒҜеүҚж–№гҒ®гғ•гғ¬гғјгғ AгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒ„гҒӨгӮӮиҝ°гҒ№гӮӢгӮҲгҒҶгҒ«LEGOгғ–гғӯгғғгӮҜгҒҜж„ҸеӨ–гҒ«й«ҳдҫЎгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгғ•гғ¬гғјгғ гӮ’дҪңжҲҗгҒҷгӮӢеӨ§йҮҸгҒ®LEGOгғ–гғӯгғғгӮҜгӮ’гҒ§гҒҚгӮӢгҒ гҒ‘е®үдҫЎгҒ«е…ҘжүӢгҒ§гҒҚгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«д»ҠеӣһгӮӮгӮ»гғғгғҲгғ‘гғғгӮұгғјгӮёгӮ’еҲ©з”ЁгҒ—гҒҹгҖӮгҒ“гҒ®гҒҹгӮҒеүҚж©ҹзЁ®гҒЁеҗҢж§ҳгҒ«гӮ«гғ©гғ•гғ«гҒӘгғўгӮ¶гӮӨгӮҜиӘҝгҒЁгҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮд»ҠеӣһгҒ®иЈҪдҪңгҒ§гҒҜгҒ“гҒ®гӮ»гғғгғҲгғ‘гғғгӮұгғјгӮёгӮ’пјҳз®ұз”Ёж„ҸгҒ—гҒҹгҒҢгҖҒгҒ“гӮҢгҒ гҒ‘гҒ§гӮӮзҙ„пј’дёҮеҶҶгҒ—гҒҹгҖӮгӮ»гғғгғҲгғ‘гғғгӮұгғјгӮёгҒ«гҒҜе°ҸгҒ•гҒӘйғЁе“ҒгҒҢеӨҡгҒ„гҒ®гҒ§еҲ©з”ЁеҠ№зҺҮгҒҢдҪҺгҒ„гҖӮгҒ гҒҢгҖҒгҒқгӮҢгҒ§гӮӮгҒҫгҒ е®үдҫЎгҒӘе…ҘжүӢж–№жі•гҒӘгҒ®гҒ гҖӮгҒ“гҒ®йғЁе“ҒгҒ®еҶ…йғЁгҒҢгғЎгӮӨгғігӮӯгғЈгғ“гғҶгӮЈгҒЁгҒӘгӮӢгҖӮдёӢйғЁгҒ«гҒҜгӮ№гӮҝгғігғүйғЁеҲҶгҒҢгҒӮгӮӢгҒҢгҖҒгҒ“гҒ®гӮ№гғӘгғғгғҲгҒҢгғҖгӮҜгғҲпј’гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгӮ№гӮҝгғігғүйғЁеҲҶгҒҜй»’гҒ„гғ–гғӯгғғгӮҜгҒ§ж§ӢжҲҗгҒ—гҒҰгӮ№гӮҝгғігғүгғҮгӮ¶гӮӨгғігӮ’еј·иӘҝгҒҷгӮӢгҖӮгҒ“гҒ®й»’гҒ„гғ–гғӯгғғгӮҜгӮ„гғҗгғғгғ•гғ«гғ‘гғҚгғ«гҒӘгҒ©гҒ®гғ‘гғҚгғ«з”ЁгҒ®гғ—гғ¬гғјгғҲгғ–гғӯгғғгӮҜгҖҒиЎЁйқўгҒ®гӮҝгӮӨгғ«гғ–гғӯгғғгӮҜгҒҜеҲҘйҖ”гҒ«й«ҳдҫЎгҒӘLEGOгғ–гғӯгғғгӮҜгӮ’еҖӢеҲҘиіје…ҘгҒ—гҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°гҒӘгӮүгҒӘгҒ„гҖӮ

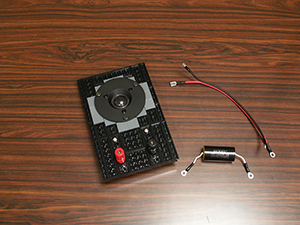

гҖҖеҶҷзңҹпј•гҒҜгғ•гғ¬гғјгғ BгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮеҗҢж§ҳгҒ«гӮ«гғ©гғ•гғ«гҒ гҒҢгҖҒгӮӨгғігғҠгғјгғ‘гғҚгғ«гӮ’иЈ…зқҖгҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ®иҗҪгҒЁгҒ—иҫјгҒҝгҒҢгҒӮгӮӢгҖӮгӮӨгғігғҠгғјгғ‘гғҚгғ«гҒҜеӨ–йғЁгҒӢгӮүгҒҜиҰӢгҒҲгҒӘгҒ„гғҮгӮ¶гӮӨгғігҒӘгҒ®гҒ§жң¬ж©ҹгҒҢгғҖгғ–гғ«гғҗгӮ№гғ¬гғ•гҒ®иӨҮйӣ‘гҒӘж§ӢйҖ гӮ’жҢҒгҒӨгҒ“гҒЁгҒҜеӨ–йғЁгҒӢгӮүгҒҜгӮҸгҒӢгӮүгҒӘгҒ„гҖӮгҒ“гҒ®йғЁе“ҒгҒ®еҶ…йғЁгҒҢгӮөгғ–гӮӯгғЈгғ“гғҶгӮЈгҒЁгҒӘгӮӢгҖӮиғҢйқўгҒ®гӮҝгғ–гҒҜгғЎгғігғҶгғҠгғігӮ№гғ‘гғҚгғ«гҒ®еӣәе®ҡз”ЁгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

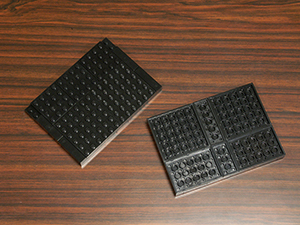

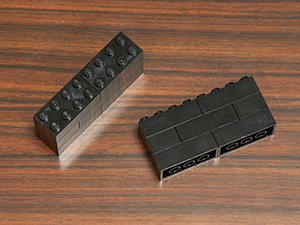

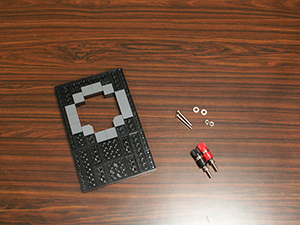

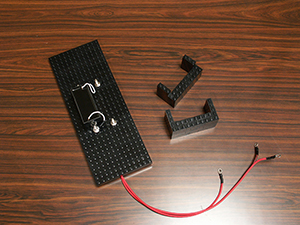

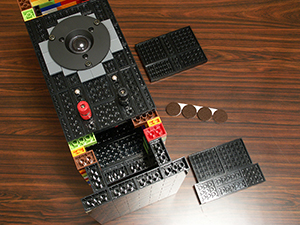

гҖҖгғӘгӮўгғ‘гғҚгғ«гӮ’еҶҷзңҹпј–гҒ«зӨәгҒҷгҖӮйҖҶгӮҝгӮӨгғ«гғ–гғӯгғғгӮҜгҒ«гӮҲгӮӢиғҢйқўгғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјгҒ®еӣәе®ҡгғһгғүгҒҢзү№еҫҙзҡ„гҒӘгғ‘гғҚгғ«гҒ гҖӮйҖҶгӮҝгӮӨгғ«гғ–гғӯгғғгӮҜгҒҜпј 100еҶҶгҒЁй«ҳдҫЎгҒӘгҒ®гҒ§еҝ…иҰҒжңҖе°ҸйҷҗгҒ®иІјгӮҠд»ҳгҒ‘гҖӮпј’еҖӢгҒ®гҒҝи§’иҗҪгҒЁгҒ—еҠ е·ҘгҒҢж–ҪгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲеӣәе®ҡз”ЁгғҚгӮёгҒ®еј•гҒЈгҒӢгҒӢгӮӢйғЁеҲҶпј“з®ҮжүҖгҒ«гҒҜеҶ…йғЁгҒ«гӮҝгӮӨгғ«гғ–гғӯгғғгӮҜгӮ’д»ҳгҒ‘гҒҰгҒӮгӮӢгҖӮжҺҘз¶ҡз«ҜеӯҗйғЁеҲҶгҒ®иҗҪгҒЁгҒ—гҒ“гҒҝгҒӘгҒ©гҒ«гӮӮжіЁзӣ®гҒ—гҒҰж¬ІгҒ—гҒ„гҖӮжҺҘз¶ҡгӮҝгғјгғҹгғҠгғ«гҒЁгӮігғігғҮгғігӮөгғјгӮ’еӣәе®ҡгҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ®M4гғҚгӮёз©ҙгҒҢпј”з®ҮжүҖй–ӢгҒ„гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

гҖҖгӮӨгғігғҠгғјгғ‘гғҚгғ«гӮ’еҶҷзңҹпј—гҒ«зӨәгҒҷгҖӮиІ«йҖҡжҺҘз¶ҡз”ЁгҒ®гғҚгӮёз©ҙгҒҢпј”з®ҮжүҖгҒ«й–ӢгҒ„гҒҹжқҝгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгғ•гғ¬гғјгғ еҶ…йғЁгҒ«иҗҪгҒЁгҒ—иҫјгҒҫгӮҢгӮӢгҒҹгӮҒдёҖеӣһгӮҠе°ҸгҒ•гҒ„гҖӮеҺҡгҒ•гҒҜд»–гҒ®гғ‘гғҚгғ«йғЁе“ҒгҒЁеҗҢж§ҳгҒ«гғ—гғ¬гғјгғҲгғ–гғӯгғғгӮҜпј“жһҡйҮҚгҒӯгҒ®9.6mmгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖдёҠйғЁгҒ«иЈ…зқҖгҒ•гӮҢгӮӢгғЎгғігғҶгғҠгғігӮ№гғӘгғғгғүпјЎгӮ’еҶҷзңҹпјҳгҒ«гҖҒдёӢйғЁгҒ®гғЎгғігғҶгғҠгғігӮ№гғӘгғғгғүпјўгӮ’еҶҷзңҹпјҷгҒ«зӨәгҒҷгҖӮгҒ“гҒ®гғ‘гғҚгғ«гҒ®е·ҘеӨ«гҒЁгҒ—гҒҰгҒҜгӮҝгӮӨгғ«гғ–гғӯгғғгӮҜгӮ’дёҖйғЁгҒ«з”ЁгҒ„гҒҰеӣәе®ҡйғЁеҲҶгҒ®гғқгғғгғҒгӮ’еҲ¶йҷҗгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§д»ҳгҒ‘еӨ–гҒ—гӮ’е®№жҳ“гҒ«гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгҒ•гӮүгҒ«и§’йғЁеҲҶгҒ«гҒҜйҡҷй–“гӮ’иЁӯгҒ‘гҒҰеӨ–гҒ—жҳ“гҒҸгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгғЎгғігғҶгғҠгғігӮ№гғӘгғғгғүпјўгҒҜгғҖгӮҜгғҲгҒӢгӮүиҰ—гҒӢгӮҢгӮӢгҒ®гҒ§гӮҝгӮӨгғ«гғ–гғӯгғғгӮҜгҒҢиІјгҒЈгҒҰгҒӮгӮӢгҖӮ

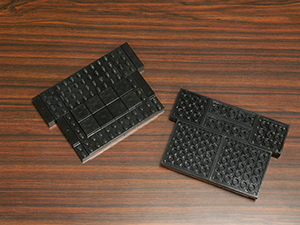

гҖҖдёҠйғЁгҒ®гғҖгӮҜгғҲпј‘гӮ’ж§ӢжҲҗгҒҷгӮӢгғҖгӮҜгғҲгғ‘гғјгғ„пјЎгӮ’еҶҷзңҹпј‘пјҗгҒ«гҖҒгғҖгӮҜгғҲгғ‘гғјгғ„пјўгӮ’еҶҷзңҹпј‘пј‘гҒ«зӨәгҒҷгҖӮгғҖгӮҜгғҲпј‘гҒҜе№…гҒҢ96mmгҒ§гӮЁгғігӮҜгғӯгғјгӮёгғЈеҶ…йғЁе№…гӮҲгӮҠгӮӮе°ҸгҒ•гҒҸгҖҒгғҖгӮҜгғҲгҒ®дёҠйқўгҒҜеӨ©жқҝгҒӘгҒ®гҒ§гҒ“гҒ®йғЁе“ҒгҒҜгӮігҒ®еӯ—еһӢгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгӮӨгғігғҠгғјгғ‘гғҚгғ«еҫҢж–№гҒ«иЈ…зқҖгҒҷгӮӢеҶҷзңҹпј‘пј‘гҒ®гғҖгӮҜгғҲгғ‘гғјгғ„BгҒҜпј•ж®өгҒЁгҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒҢиЁӯиЁҲеҖӨгҒ§гҒҜпј”ж®өгҒӘгҒ®гҒ§пј‘ж®өеӨ–гҒ—гҒҰдҪҝз”ЁгҒҷгӮӢгҖӮгӮӮгҒЎгӮҚгӮ“гҒ“гҒ®й•·гҒ•гҒҜи©ҰиҒҙгҒ«гӮҲгӮӢиӘҝж•ҙгҒ§жңҖзөӮзҡ„гҒ«жұәе®ҡгҒҷгӮӢгҖӮ

гҖҖеҶҷзңҹпј‘пј’гҒҜгғҖгӮҜгғҲпј’з”ЁгҒ®гғҖгӮҜгғҲгғ‘гғјгғ„CгҒ§гҒӮгӮӢгҒҢгҖҒгғҖгӮҜгғҲпј’гҒ®еүҚж–№гҒҜгғ•гғ¬гғјгғ AгҒЁдёҖдҪ“гҒӘгҒ®гҒ§гҒ“гҒ®йғЁе“ҒгҒҜеҫҢж–№з”ЁгҒ§гҖҒиЁӯиЁҲеҖӨгҒӢгӮүгҒҫгҒҡгҒҜеҶҷзңҹпј‘пј’гҒ®пј“ж®өгҒ§гҒҜгҒӘгҒҸпј‘ж®өгӮ’иЈ…зқҖгҒҷгӮӢгҖӮ

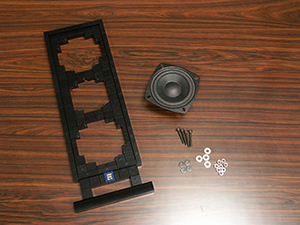

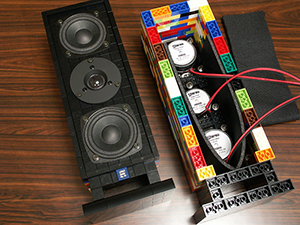

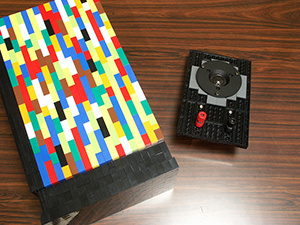

гҖҖдҪҝз”ЁгҒҷгӮӢгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒҜпјҳеҖӢгҖҒгғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјгҒ®PT20гҒҢпј”еҖӢгҒЁгӮҰгғјгғҸгғјPW80гҒҢпј”еҖӢгҒ§гҒӮгӮӢпјҲеҶҷзңҹпј‘пј“пјүгҖӮйӣ‘иӘҢд»ҳйҢІгҒЁгҒҜжҖқгҒҲгҒӘгҒ„й«ҳе“ҒдҪҚгҒӘFOSTEXиЈҪгҒ®гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖгғҮгғҗгӮӨгғҮгӮЈгғігӮ°гғҚгғғгғҲгғҜгғјгӮҜз”ЁгҒ®гӮігғігғҮгғігӮөгғјгҒЁгӮігӮӨгғ«зҙ еӯҗгӮ’еҶҷзңҹпј‘пј”гҒ«зӨәгҒҷгҖӮгҒ“гҒ®йғЁе“ҒгҒҜи©ҰиҒҙиӘҝж•ҙгҒ«гӮҲгӮҠгҖҒжңҖйҒ©еҖӨгҒ«дәӨжҸӣгҒ§гҒҚгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«з«ҜеӯҗгӮӮгғҚгӮёжӯўгӮҒгҒ«гҒ—гҒҰгҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖеҶҷзңҹпј‘пј•гҒ®гҒқгҒ®д»–гҒ®йғЁе“ҒгҒҜеҗёйҹіжқҗгҒ®гӮҰгғ¬гӮҝгғігӮ·гғјгғҲгҖҒжҺҘз¶ҡз”ЁгӮҝгғјгғҹгғҠгғ«гҖҒгғ•гӮ§гғ«гғҲиЈҪгҒ®гӮӨгғігӮ·гғҘгғ¬гғјгӮҝгғјгҖҒгғҚгӮёйЎһгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮжң¬ж©ҹгҒҜеӣәе®ҡйғЁе“ҒгҒҢеӨҡгҒ„гҒ®гҒ§гғҚгӮёгӮӮеӨ§йҮҸгҒ«дҪҝз”ЁгҒҷгӮӢгҖӮ

гҖҖеҶ…йғЁй…Қз·ҡз”ЁгҒ®гӮұгғјгғ–гғ«гӮ’еҶҷзңҹпј‘пј–гҒ«зӨәгҒҷгҖӮеӣіпј”гҒ«зӨәгҒ—гҒҹгӮұгғјгғ–гғ«AпҪһEгҒ®пј•зЁ®йЎһгҒ§пј’жң¬гҒ®гӮҰгғјгғҸгғјгҒ«жҺҘз¶ҡгҒ•гӮҢгӮӢгӮұгғјгғ–гғ«AгҒҜпј’еҲҶеІҗгҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгҒҫгҒҹгҖҒгӮұгғјгғ–гғ«EгҒҜеҚҳз·ҡгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒқгӮҢгҒһгӮҢгҒ«еҝ…иҰҒгҒӘз«ҜеӯҗгҒҢең§зқҖпјҶгғҸгғігғҖд»ҳгҒ‘гҒ—гҒҰгҒӮгӮӢгҖӮ

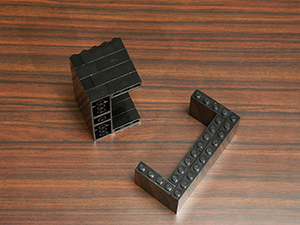

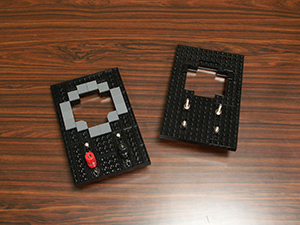

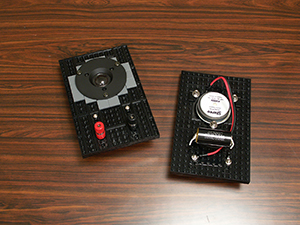

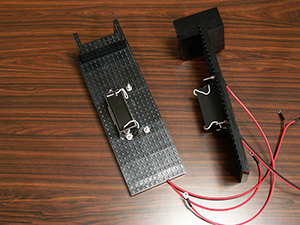

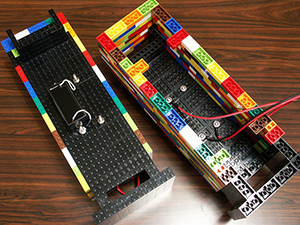

гҖҖгғҗгғғгғ•гғ«гғ‘гғҚгғ«гҒӢгӮүгғӘгӮўгғ‘гғҚгғ«гҒҫгҒ§гӮ’еӣәе®ҡй ҶгҒ«дёҰгҒ№гҒҰиҰӢгӮӢгҒЁеҶҷзңҹпј‘пј—гҒ®гӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгӮӢгҖӮгӮ№гӮҝгғігғүйғЁеҲҶгҒҢгғҗгӮ№гғ¬гғ•гғҖгӮҜгғҲгҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒҢгғҮгӮ¶гӮӨгғігҒ®гғқгӮӨгғігғҲгҒӘгҒ®гҒ гҖӮ

гҖҖзө„гҒҝз«ӢгҒҰгӮ’иЎҢгҒҶгҖӮгҒҫгҒҡгҒҜгғҗгғғгғ•гғ«гғ‘гғҚгғ«гҒ«гӮҰгғјгғҸгғјгғҰгғӢгғғгғҲгӮ’M4гғңгғ«гғҲпј”жң¬гҒ§еӣәе®ҡгҒҷгӮӢпјҲеҶҷзңҹпј‘пјҳпјүгҖӮж¬ЎгҒ«пј’жң¬зӣ®гҒ®гӮҰгғјгғҸгғјгӮӮеҗҢж§ҳгҒ«еҸ–гӮҠд»ҳгҒ‘гӮӢпјҲеҶҷзңҹпј‘пјҷпјүгҖӮ

гҖҖеӣәе®ҡгҒҜеҶҷзңҹпј’пјҗгҒ«зӨәгҒҷгӮҲгҒҶгҒ«M4гғҜгғғгӮ·гғЈгҒ§гғһгғүз©ҙгҒ®и§’гҒ«еј•гҒЈжҺӣгҒ‘гҒҰеӣәе®ҡгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮеҗҢгҒҳгӮҲгҒҶгҒ«гғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјгӮӮпј“жң¬гҒ®M4гғңгғ«гғҲгҒ§еӣәе®ҡгҒҷгӮӢпјҲеҶҷзңҹпј’пј‘пјүгҖӮ

гҖҖгҒ“гҒ®гғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјгҒҜжҺҘз¶ҡз«ҜеӯҗгҒҢйЈӣгҒіеҮәгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒ§гғҗгғғгғ•гғ«гғ‘гғҚгғ«гҒ®еҶ…еҒҙгҒҢеәғгҒ’гҒҰгҒӮгӮӢгҖӮ гғҗгғјгғҶгӮЈгӮ«гғ«гғ„гӮӨгғігғ¬гӮӨгӮўгӮҰгғҲгҒҢиҰӢгҒҲгҒҰгҒҚгҒҹгҖӮ

гҖҖгғӘгӮўгғ‘гғҚгғ«гҒ«гӮҝгғјгғҹгғҠгғ«гҒЁжҺҘз¶ҡгғқгӮ№гғҲз”ЁгҒ®M4гғңгғ«гғҲгӮ’еҸ–гӮҠд»ҳгҒ‘гӮӢпјҲеҶҷзңҹпј’пј’гҖҒпј’пј“пјүгҖӮ гҒ“гҒ®M4гғңгғ«гғҲгҒҜйӣ»жҘөгҒӘгҒ®гҒ§гғӢгғғгӮұгғ«гғЎгғғгӮӯе“ҒгӮ’йҒёгӮ“гҒ§гҒ„гӮӢгҖӮгғӘгӮўгғ‘гғҚгғ«гҒ«гҒҜгӮ·гғігӮ°гғ«гғҠгғғгғҲгҒ§еӣәе®ҡгҒ—гҒҹгҒҢгҖҒй…Қз·ҡгҒ«гӮҲгӮҠгғҖгғ–гғ«гғҠгғғгғҲзӣёеҪ“гҒ®еӣәе®ҡгҒ«гҒӘгӮӢгҖӮ

гҖҖгғӘгӮўгғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјгӮ’пј“жң¬гҒ®M4гғңгғ«гғҲгҒ§гғӘгӮўгғ‘гғҚгғ«гҒ«еӣәе®ҡгҒҷгӮӢпјҲеҶҷзңҹпј’пј”гҖҒпј’пј•пјүгҖӮ

гҖҖгғӘгӮўгғ‘гғҚгғ«гҒ«гӮігғігғҮгғігӮөгғјгӮ’еӣәе®ҡгҒ—гҒҰгғӘгӮўгғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјгҒЁгӮұгғјгғ–гғ«DгҒ§й…Қз·ҡгҒҷгӮҢгҒ°гғӘгӮўгғ‘гғҚгғ«гҒ®зө„гҒҝз«ӢгҒҰе®ҢдәҶгҒ§гҒӮгӮӢпјҲеҶҷзңҹпј’пј–гҖҒпј’пј—пјүгҖӮ

гҖҖгӮӨгғігғҠгғјгғ‘гғҚгғ«гҒ®зө„гҒҝз«ӢгҒҰгӮ’иЎҢгҒҶпјҲеҶҷзңҹпј’пјҳпјүгҖӮгӮӨгғігғҠгғјгғ‘гғҚгғ«гҒ«гҒҜгӮігӮӨгғ«зҙ еӯҗгҒЁпј”жң¬гҒ®иІ«йҖҡгғңгғ«гғҲгҒҢеӣәе®ҡгҒ•гӮҢгӮӢгҒҢгҖҒгҒ“гҒ®еӣәе®ҡгғңгғ«гғҲгҒ®иЈҸйқўгҒ«еҶ…йғЁгӮұгғјгғ–гғ«CгҒЁEгӮ’гҒӮгӮүгҒӢгҒҳгӮҒй…Қз·ҡгҒ—гҒҰгҒҠгҒҸеҝ…иҰҒгҒҢгҒӮгӮӢпјҲеҶҷзңҹпј’пјҷпјүгҖӮгҒ•гӮүгҒ«гҖҒгӮігӮӨгғ«зҙ еӯҗгҒ®гғӘгғјгғүз·ҡгҒҜгӮігӮӨгғ«зҙ еӯҗеӣәе®ҡгғңгғ«гғҲгҒ«жҺҘз¶ҡгҒҷгӮӢгҖӮ

гҖҖгғҖгӮҜгғҲгғ‘гғјгғ„AгӮ’гӮӨгғігғҠгғјгғ‘гғҚгғ«еүҚйқўдёҠж–№йғЁгҒ«д»ҳгҒ‘гӮӢпјҲеҶҷзңҹпј“пјҗпјүгҖӮеҗҢж§ҳгҒ«гғҖгӮҜгғҲгғ‘гғјгғ„BгӮ’иғҢйқўгҒ«еҸ–гӮҠд»ҳгҒ‘гҒҰгӮӨгғігғҠгғјгғ‘гғҚгғ«гҒ®зө„гҒҝз«ӢгҒҰе®ҢдәҶпјҲеҶҷзңҹпј“пј‘пјүгҖӮгғҖгӮҜгғҲгғ‘гғјгғ„BгҒ®еҲқжңҹй•·гҒ•гҒҜгӮӨгғігғҠгғјгғ‘гғҚгғ«иЈҸеҒҙгҒ«пј“ж®өгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖгғҗгғғгғ•гғ«гғ‘гғҚгғ«гӮ’гғ•гғ¬гғјгғ AгҒ«еӣәе®ҡгҒҷгӮӢгҖӮеҗҢжҷӮгҒ«пј“еҖӢгҒ®гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒ«й…Қз·ҡгӮұгғјгғ–гғ«пјҲAгҖҒBпјүгӮ’жҺҘз¶ҡгҒҷгӮӢпјҲеҶҷзңҹпј“пј’пјүгҖӮ

гҖҖеҗёйҹіжқҗгҒҜгғЎгӮӨгғігӮӯгғЈгғ“гғҶгӮЈгҒ®гҒҝгҒ«гҒӢгӮӢгҒҸжҢҝе…ҘпјҲеҶҷзңҹпј“пј“пјүгҖӮпј”пј“еҸ·ж©ҹгҒЁеҗҢдёҖе№…гҒ®гӮігғігғ‘гӮҜгғҲгӮөгӮӨгӮәгҒӘгҒ®гҒ§гғҗгғғгғ•гғ«гғ‘гғҚгғ«гҒ®еҶ…еҒҙгҒҜпј“еҖӢгҒ®гғһгӮ°гғҚгғғгғҲгҒ§гҒ„гҒЈгҒұгҒ„гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

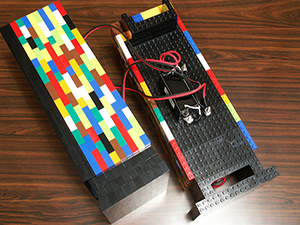

гҖҖгӮӨгғігғҠгғјгғ‘гғҚгғ«гӮ’гғ•гғ¬гғјгғ BгҒ«еҸ–гӮҠд»ҳгҒ‘гӮӢпјҲеҶҷзңҹпј“пј”пјүгҖӮеҶҷзңҹгҒ§гҒҜгӮҸгҒӢгӮҠгҒ«гҒҸгҒ„гҒҢгҖҒиЁӯиЁҲеҖӨгҒ§гҒӮгӮӢгғҖгӮҜгғҲпј’гҒҢй•·гҒ•12cmгҒЁгҒӘгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гғҖгӮҜгғҲгғ‘гғјгғ„CгҒ®пј‘ж®өгҒҢгӮ№гӮҝгғігғүйғЁеҲҶгҒ«еҸ–гӮҠд»ҳгҒ‘гҒҰгҒӮгӮӢпјҲеҶҷзңҹпј“пј•пјүгҖӮ

гҖҖгҒ“гҒ®гӮҲгҒҶгҒ«гғ•гғ¬гғјгғ AгҒЁгғ•гғ¬гғјгғ BгӮ’еҲҘгҒ«зө„гҒҝз«ӢгҒҰгҒҰгҒҠгҒ„гҒҰгҖҒеҫҢгҒ«зө„гҒҝеҗҲгӮҸгҒӣгӮӢжүӢй ҶгҒ§гҒӮгӮӢгҒҢгҖҒзө„гҒҝз«ӢгҒҰй ҶеәҸгҒҜй…Қз·ҡгҒ®гҒ—гӮ„гҒҷгҒ•гҒЁзўәе®ҹгҒӘеӣәе®ҡгҒ®гҒҹгӮҒгҒ®гғ•гғ¬гғјгғ гҒ®жҠјгҒ—д»ҳгҒ‘дҪңжҘӯгҒҢгҒ§гҒҚгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«й…Қж…®гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

гҖҖгғ•гғ¬гғјгғ AгҒЁгғ•гғ¬гғјгғ BгӮ’жҺҘеҗҲгҒҷгӮӢпјҲеҶҷзңҹпј“пј–пјүгҖӮе…ҲгҒ«й…Қз·ҡеӣіпјҲеӣіпј”пјүгҒ«гҒ—гҒҹгҒҢгҒЈгҒҰеҶ…йғЁй…Қз·ҡгӮ’иЎҢгҒЈгҒҰгҒҠгҒҸпјҲеҶҷзңҹпј“пј—пјүгҖӮ

гҖҖгғ•гғ¬гғјгғ BгҒҜиғҢйқўгҒҢе№ігӮүгҒӘгҒ®гҒ§гғ•гғ¬гғјгғ AгӮ’дёҠгҒӢгӮүеҚҒеҲҶгҒӘеҠӣгҒ§жҺҘеҗҲгҒ§гҒҚгӮӢпјҲеҶҷзңҹпј“пјҳпјүгҖӮ

гҖҖгғӘгӮўгғ‘гғҚгғ«гҒҜгғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјгӮ’з ҙжҗҚгҒ—гҒӘгҒ„гӮҲгҒҶгҒ«жіЁж„ҸгҒ—гҒҰеӣәе®ҡгҒҷгӮӢпјҲеҶҷзңҹпј“пјҷпјүгҖӮ

е…ҲгҒ«жң¬дҪ“гҒЁгҒ®й…Қз·ҡгӮ’жёҲгҒҫгҒӣгҒҰгҒҠгҒҸгҖӮеӣіпј”гҒ®й…Қз·ҡеӣігҒ«гҒӮгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гӮҰгғјгғҸгғјз”ЁгҒ®гғ—гғ©гӮ№гғһгӮӨгғҠгӮ№пјҲгӮұгғјгғ–гғ«CпјүгҒЁгғһгӮӨгғҠгӮ№гӮ’е…ұйҖҡгҒ«гҒ—гҒҹгғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјгҒ®гғ—гғ©гӮ№еҚҳз·ҡпјҲгӮұгғјгғ–гғ«EпјүгҒ®й…Қз·ҡгҒ§гҒӮгӮӢпјҲеҶҷзңҹпј”пјҗпјүгҖӮ

гҖҖгғӘгӮўгғ‘гғҚгғ«гҒҜгғ•гғ¬гғјгғ BгҒ®иғҢйқўгҒ®гӮҝгғ–гҒ«еҶҷзңҹпј”пј‘гҒ®гӮҲгҒҶгҒ«еҸ–гӮҠд»ҳгҒ‘гӮүгӮҢгӮӢгҖӮеҶҷзңҹгӮ’иҰӢгӮӢгҒЁгғЎгғігғҶгғҠгғігӮ№гғӘгғғгғүгҒ®й–ӢеҸЈгҒӢгӮүе®№жҳ“гҒ«гғҗгӮ№гғ¬гғ•гғҖгӮҜгғҲгӮ’иӘҝж•ҙгҒ§гҒҚгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгӮҸгҒӢгӮӢгҒ гӮҚгҒҶгҖӮ

гҖҖжңҖеҫҢгҒ«гғЎгғігғҶгғҠгғігӮ№гғӘгғғгғүAгҒЁBгӮ’еҸ–гӮҠд»ҳгҒ‘гҒҰгӮӨгғігӮ·гғҘгғ¬гғјгӮҝгғјгӮ·гғјгғ«гӮ’иІјгӮҢгҒ°зө„гҒҝз«ӢгҒҰе®ҢдәҶгҒ§гҒӮгӮӢпјҲеҶҷзңҹпј”пј’пјүгҖӮ

|

пј–пјҺи©ҰиҒҙгҒЁиӘҝж•ҙ |

гҖҖеҶҷзңҹпј”пј“гҒ«зӨәгҒҷгҖҒзө„гҒҝдёҠгҒҢгҒЈгҒҹпј”пј”еҸ·ж©ҹгҒҜгӮ«гғ©гғ•гғ«гҒӘеӨ–иҰігҒЁгғҗгғјгғҶгӮЈгӮ«гғ«гғ„гӮӨгғігғ¬гӮӨгӮўгӮҰгғҲгҒҢзү№еҫҙзҡ„гҒӘгӮ№гғһгғјгғҲгҒӘгғўгғҮгғ«гҒ«д»•дёҠгҒҢгҒЈгҒҹгҖӮеҶҷзңҹгҒ§гҒҜеӨ§гҒҚгҒ•гҒҢгӮҸгҒӢгӮҠгҒ«гҒҸгҒ„гҒҢгҖҒгғҖгғ–гғ«гӮҰгғјгғҸгғјгҒЁгҒ„гҒЈгҒҰгӮӮпјҳcmгӮөгӮӨгӮәгҒӘгҒ®гҒ§гҒЁгҒҰгӮӮгӮігғігғ‘гӮҜгғҲгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖгҒ“гҒ®гғ¬гғҲгғӯгҒӘеӨ–иҰігғҮгӮ¶гӮӨгғігҒӢгӮүгҒҜгӮҸгҒӢгӮүгҒӘгҒ„гҒҢгғҖгғ–гғ«гғҗгӮ№гғ¬гғ•ж–№ејҸгҒЁгғӘгӮўгғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјгӮ’жҗӯијүгҒ—гҒҹгғҸгӮӨгғҶгӮҜгғўгғҮгғ«гҒӘгҒ®гҒ пјҲеҶҷзңҹпј”пј”пјүгҖӮ

гҖҖгҒқгӮҢгҒ§гҒҜи©ҰиҒҙгӮ’иЎҢгҒҠгҒҶгҖӮжңҹеҫ…гҒ®гғҖгғ–гғ«гғҗгӮ№гғ¬гғ•ж–№ејҸгҒ®еҠ№жһңгҒҜгҒ©гҒҶгҒ гӮҚгҒҶгҒӢпјҹгғ»гғ»гғ»

пј–пјҚпј‘гҖҖгғҖгӮҜгғҲй•·гҒ®иӘҝж•ҙ

гҖҖгҒҠжүӢжң¬гҒ®FOSTEXгҒ®гғҖгғ–гғ«гғҗгӮ№гғ¬гғ•гӮӯгғғгғҲгҒҜгғҖгӮҜгғҲгҒ®е…ұжҢҜе‘Ёжіўж•°гӮ’68HzгҒ«иЁӯе®ҡгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮиЈҪе“Ғд»•ж§ҳгҒӢгӮүгҒҜеҶ…йғЁгҒ®гғҖгӮҜгғҲпј‘гҒ®е…ұжҢҜе‘Ёжіўж•°гҒҜдёҚжҳҺгҒ§гҒӮгӮӢгҒҢгҖҒгҒ“гҒ®ж•°еҖӨгҒҜеӨ–йғЁгҒ®гғҖгӮҜгғҲпј’гҒ®гӮӮгҒ®гҒ§гҒӮгӮҚгҒҶгҖӮfoгҒҢ130HzгҒ®8cmгӮҰгғјгғҸгғјгҒ«жң¬еҪ“гҒ«иүҜгҒ„гҒ®гҒӢпјҹгҖҖгҒЁдҝЎгҒҳгӮүгӮҢгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҒ®гҒ§гҖҒгҒЁгӮҠгҒӮгҒҲгҒҡеҲқжңҹиЁӯиЁҲеҖӨгҒ®гғҖгӮҜгғҲпј’гҒ®й•·гҒ•гҒҜ12cmгҒ§80HzгҒ«иЁӯе®ҡгҒ—гҒҰгҒҝгҒҹгҖӮ

гҖҖгҒЁгҒ“гӮҚгҒҢгғ»гғ»гғ»гҒӮгҒҫгӮҠеҠ№жһңгӮ’ж„ҹгҒҳгҒӘгҒ„гҖӮгҒқгҒ“гҒ§гҖҒгҒ•гҒЈгҒқгҒҸгғЎгғігғҶгғҠгғігӮ№гғӘгғғгғүгӮ’й–ӢгҒ„гҒҰгғҖгӮҜгғҲй•·гӮ’еӨүжӣҙгҒ—гҒҰзө„гҒҝеҗҲгӮҸгҒӣгӮ’гҒ„гҒҸгҒӨгҒӢи©ҰгҒ—гҒҰгҒҝгҒҹгҖӮгҒ“гҒ®зөҗжһңгҖҒгғҖгӮҜгғҲпј’гҒҜжңҖй•·гҒ®16cmгҒ«дјёгҒ°гҒ—гҖҒе…ұжҢҜе‘Ёжіўж•°гӮ’70HzгҒ«дёӢгҒ’гҒҹгҒЁгҒ“гӮҚеҠ№жһңгҒҢгҒ§гҒҰгҒҚгҒҹгҖӮгӮ№гӮҝгғігғүйғЁеҲҶгҒ®гғҖгӮҜгғҲгҒӢгӮүгҒҜдҪҺйҹігҒ®йўЁгҒҢеҗ№гҒҚеҮәгҒ—гҒҰгҒҸгӮӢгҖӮгҒҫгҒ гҒҫгҒ дјёгҒ°гҒ—гҒҰе…ұжҢҜе‘Ёжіўж•°гӮ’дёӢгҒ’гҒҰиҰӢгҒҹгҒ„гҒЁгҒ“гӮҚгҒ гҒҢгҖҒгҒ“гҒ®гӮЁгғігӮҜгғӯгғјгӮёгғЈгӮөгӮӨгӮәгҒ§гҒҜ16cmгҒҢйҷҗз•ҢгҒ гӮҚгҒҶгҖӮеҶ…е®№з©ҚгӮ’еӨүгҒҲгҒҡгҒ«гғҗгӮ№гғ¬гғ•ж–№ејҸгҒ®е…ұжҢҜе‘Ёжіўж•°гӮ’гҒ•гӮүгҒ«дёӢгҒ’гӮӢгҒ«гҒҜгғҖгӮҜгғҲгӮ’зҙ°гҒҸгҒҷгӮӢгҒ—гҒӢгҒӘгҒ„гҒҢгҖҒгҒ“гӮҢгҒҜж”ҫе°„еҠ№зҺҮгӮ’дҪҺдёӢгҒ•гҒӣгӮӢгҒ®гҒ§гӮ„гӮҠгҒҹгҒҸгҒӘгҒ„гҖӮгҒӮгҒҫгӮҠж¬ІејөгӮүгҒҡгҒ«гҒ—гӮҲгҒҶгҖӮ

гҖҖеҶ…йғЁгҒ®гғҖгӮҜгғҲпј‘гҒҜй•·гҒ•10cmгҒЁгҒ—гҒҰеҲқжңҹгҒ®160HzгҒӢгӮү150HzгҒ«дёӢгҒ’гҒҰиҰӢгҒҹгҖӮгҒ“гҒ®зө„гҒҝеҗҲгӮҸгҒӣгҒҢгғҷгӮ№гғҲгҒ§гҒӮгӮӢгҒӢгҒҜгҒ•гӮүгҒ«и©•дҫЎгҒҢеҝ…иҰҒгҒ§гҒӮгӮӢгҒҢгҖҒгғҖгғ–гғ«гғҗгӮ№гғ¬гғ•ж–№ејҸгҒҢеҠ№жһңзҡ„гҒ§е„ӘгӮҢгҒҹж–№ејҸгҒ§гҒӮгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢзҗҶи§ЈгҒ§гҒҚгҒҹгҖӮжғіеғҸгҒ®гҒЁгҒҠгӮҠгҒҫгӮӢгҒ§гӮҰгғјгғҸгғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒ®еҶҚз”ҹйҷҗз•Ңе‘Ёжіўж•°гӮ’дёӢгҒ’гҒҹгӮҲгҒҶгҒ«ж©ҹиғҪгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒЁж„ҹгҒҳгӮӢгҖӮгҖҖи©ҰиҒҙеҫҢгҒ®иӘҝж•ҙеҖӨгҒҜеӣіпј•гҒ«зӨәгҒ—гҒҹд»ҘдёӢгҒ®гӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгҒЈгҒҹгҖӮ

пјңжңҖзөӮиӘҝж•ҙеҖӨпјһ

гҖҖгғ»гҖҖгғҖгӮҜгғҲпј‘гҒ®е…ұжҢҜе‘Ёжіўж•°пјҲfd1пјүпјҡ150Hz

гҖҖгғ»гҖҖгғҖгӮҜгғҲпј’гҒ®е…ұжҢҜе‘Ёжіўж•°пјҲfd2пјүпјҡ70Hz

гҖҖгғ»гҖҖгғҖгӮҜгғҲпј‘й•·гҒ•пјҲLd1пјүпјҡ10cm

гҖҖгғ»гҖҖгғҖгӮҜгғҲпј’й•·гҒ•пјҲLd2пјүпјҡ16cm

гҖҖпј”пј”еҸ·ж©ҹгҒҜгғҖгғ–гғ«гӮҰгғјгғҸгғјгҒӘгҒ®гҒ гҒӢгӮүж—ўиЈҪе“ҒгҒ®P2080-EгҒЁжҜ”ијғгҒ—гҒҰгӮӮгҖҒгӮӮгҒЈгҒЁгғҖгӮҜгғҲпј’гҒ®е…ұжҢҜе‘Ёжіўж•°гӮ’дёӢгҒ’гҒҰгӮӮиүҜгҒ•гҒқгҒҶгҒ§гҒӮгӮӢгҒҢгҖҒеҶ…еҜёзҡ„гҒ«йҷҗз•ҢгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒ гҒҢгҖҒгғҖгғ–гғ«гғҗгӮ№гғ¬гғ•ж–№ејҸгҒ®жғіеғҸд»ҘдёҠгҒ®еҠ№жһңгҒ«й©ҡгҒ„гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

гҖҖз§ҒгҒ®зҗҶи§ЈгҒЁгҒ—гҒҰгҒҜгҖҒгғҖгғ–гғ«гғҗгӮ№гғ¬гғ•ж–№ејҸгҒЁгҒҜй§ҶеӢ•гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒ®жңҖдҪҺе…ұжҢҜе‘Ёжіўж•°гӮҲгӮҠгӮӮй«ҳгҒ„е…ұжҢҜе‘Ёжіўж•°гҒ®еҶ…йғЁгғҖгӮҜгғҲгҒҢзӣӣеӨ§гҒ«е…ұжҢҜгҒ—гҖҒгҒқгҒ®иЈҫйҮҺгҒ«гҒӢгҒӢгҒЈгҒҹгҖҒгӮҲгӮҠдҪҺгҒ„е…ұжҢҜе‘Ёжіўж•°гҒ®еӨ–йғЁгғҖгӮҜгғҲгҒҢеҠ№зҺҮзҡ„гҒ«й§ҶеӢ•гҒ•гӮҢгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒҢзӣҙжҺҘй§ҶеӢ•гҒҷгӮӢйҖҡеёёгҒ®гғҗгӮ№гғ¬гғ•ж–№ејҸгӮҲгӮҠгӮӮдҪҺгҒ„е…ұжҢҜж”ҫе°„гӮ’е®ҹзҸҫгҒҷгӮӢж–№ејҸгҒ гҒЁиҖғгҒҲгӮӢгҖӮгҒ—гҒҹгҒҢгҒЈгҒҰгҖҒеӨ–йғЁгғҖгӮҜгғҲгҒ®е…ұжҢҜе‘Ёжіўж•°гҒҢй«ҳгҒ„гҒЁж„Ҹе‘ігҒҢгҒӘгҒ„гҒҢгҖҒгҒӮгҒҫгӮҠдҪҺгҒҸиЁӯе®ҡгҒҷгӮӢгҒЁгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒӢгӮүгҒ®зӣҙжҺҘж”ҫе°„йҹігҒЁгҒ®гӮ®гғЈгғғгғ—гҒҢе•ҸйЎҢгҒ«гҒӘгӮӢгҒ гӮҚгҒҶгҖӮжң¬ж©ҹгӮӮгҒ“гҒ®зЁӢеәҰгҒ®иЁӯе®ҡгҒҢз„ЎйӣЈгҒ§гҒӮгӮӢгҒЁжҖқгҒҶгҖӮ

гҖҖгғ»гғ»гғ»гҒҹгҒ гҖҒз–‘е•ҸзӮ№гҒҢпј‘гҒӨгҖӮгғҗгӮ№гғ¬гғ•ж–№ејҸгҒ®дҪҚзӣёеҸҚи»ўгҒҢпј’еӣһгҒ§еӨ–йғЁгғҖгӮҜгғҲгҒӢгӮүгҒҜдҪҺйҹігҒҢйҖҶдҪҚзӣёгҒ§ж”ҫе°„гҒ•гӮҢгҒҰгҒ—гҒҫгҒҶгҒ®гҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒӢпјҹгҖҖзӣҙжҺҘж”ҫе°„йҹігҒЁгҒ®е№ІжёүгҒҢеҝғй…ҚгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮеҲқжңҹиЁӯиЁҲеҖӨгҒ§гҒ®дҪҺйҹідёҚи¶ігҒҜгҒ“гҒ®жҖ§иіӘгҒӢгӮӮгҒ—гӮҢгҒӘгҒ„гҖӮгғҖгғ–гғ«гғҗгӮ№гғ¬гғ•ж–№ејҸгҒ§гҒҜеӨ–йғЁгғҖгӮҜгғҲгҒ®ж”ҫе°„е‘Ёжіўж•°гӮ’дҪҺгӮҒгҒ«иЁӯе®ҡгҒҷгӮӢеҝ…иҰҒгҒҢгҒӮгӮӢгҒ гӮҚгҒҶгҖӮгӮӮгҒЈгҒЁгӮӮгҒқгҒҶгҒ§гҒӘгҒ„гҒЁж„Ҹе‘ігҒҜгҒӘгҒ„гҒҢгҖӮ

пј–пјҚпј’гҖҖгғҮгғҗгӮӨгғҮгӮЈгғігӮ°гғҚгғғгғҲгғҜгғјгӮҜиӘҝж•ҙ

гҖҖй«ҳйҹіеҹҹгҒҜе°‘гҒ—гғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјгҒҢдё»ејөгҒ—гҒҷгҒҺгҒ гҖӮпј’еҖӢдёҰеҲ—жҺҘз¶ҡгҒ®пј‘еҖӢгӮ’иғҢйқўгҒ«иЁӯзҪ®гҒ—гҒҹгҒ®гҒ§гҖҒгҒқгӮҢгҒ гҒ‘гҒ§иғҪзҺҮгҒҜ2dBзЁӢеәҰдёӢгҒҢгӮӢгҒЁиҖғгҒҲгҖҒгӮҰгғјгғҸгғјгҒЁгҒ®гҒӨгҒӘгҒҢгӮҠгҒҜе•ҸйЎҢгҒӘгҒ„гҒЁжғіеғҸгҒ—гҒҹгҒҢгҖҒгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒ®иҰҸж јгҒҜзҗҶжғізҡ„гҒӘеӨ§гҒҚгҒ•гҒ®гӮЁгғігӮҜгғӯгғјгӮёгғЈгҒ§жё¬е®ҡгҒҷгӮӢгӮӮгҒ®гҒӘгҒ®гҒ§гҖҒе®ҹйҡӣгҒ«дҪҝз”ЁгҒ—гҒҹе ҙеҗҲгҒ®гӮҰгғјгғҸгғјгҒ®иғҪзҺҮгҒҜиғҢең§гҒ®еҪұйҹҝгӮ’еҸ—гҒ‘гҒҰдҪҺдёӢгҒҷгӮӢгҒЁиҖғгҒҲгӮӢгҒ№гҒҚгҒ§гҒӮгӮҚгҒҶгҖӮ

гӮ„гҒҜгӮҠ8cmгӮҰгғјгғҸгғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒ§гҒҜдҪҺйҹіеҹҹгҒ®гғ¬гӮ№гғқгғігӮ№гҒҢй«ҳиғҪзҺҮгҒ®гғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјгҒЁжҜ”ијғгҒ—гҒҰдҪҺдёӢгҒҷгӮӢгӮҲгҒҶгҒ гҖӮгғҮгғҗгӮӨгғҮгӮЈгғігӮ°гғҚгғғгғҲгғҜгғјгӮҜгӮ’ж”№гӮҒгҖҒеӣіпј–гҒ®гӮҲгҒҶгҒ«-3.8dBгҒ®гӮўгғғгғҶгғҚгғјгӮҝгғјжҠөжҠ—еҷЁгӮ’гғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјгҒ«жҢҝе…ҘгҒ—гҒҹгҖӮгҒ“гҒ®2.2О©гҒ®гӮ·гғӘгғјгӮәжҺҘз¶ҡгҒ®гҒҹгӮҒгҒ«гғҸгӮӨгғ‘гӮ№гғ•гӮЈгғ«гӮҝгҒ®гӮігғігғҮгғігӮөгғјгӮӮеӨүжӣҙгҒҷгӮӢеҝ…иҰҒгҒҢгҒӮгӮӢгҖӮ8cmгӮҰгғјгғҸгғјгҒҜдёӯйҹіеҹҹгҒ®гғ¬гӮ№гғқгғігӮ№гӮӮиүҜгҒ„гҒ“гҒЁгҒӢгӮүгҖҒгҒӮгҒҲгҒҰгӮ«гғғгғҲгӮӘгғ•е‘Ёжіўж•°гӮ’й«ҳгӮҒгҒ®5kHzгҒ«иЁӯе®ҡгҒ—гҖҒ5.1ОјFгҒЁгҒ—гҒҹгҖӮ

гҖҖгғҮгғҗгӮӨгғҮгӮЈгғігӮ°гғҚгғғгғҲгғҜгғјгӮҜгӮ’еӨүжӣҙгҒ—гҒҹпј”пј”еҸ·ж©ҹгҒҜжғіе®ҡгҒ©гҒҠгӮҠгҒ«гғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјгҒ®гғ¬гғҷгғ«гҒҢдёӢгҒҢгӮҠиҗҪгҒЎзқҖгҒ„гҒҹйҹігҒ«гҒӘгҒЈгҒҹгҖӮиҒҙгҒҸйҹіжҘҪгҒ§еҘҪгҒҝгҒҜеӨүгӮҸгӮӢгҒЁжҖқгҒҶгҒҢгҖҒз§ҒгҒҜгҒ“гҒ®гғҗгғ©гғігӮ№гҒ®йҹігҒҢеҘҪгҒҚгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮе°ҸеҸЈеҫ„гӮҰгғјгғҸгғјгҒ®гӮ№гғ”гғјгғҮгӮЈгғјгҒ§иҝ«еҠӣгҒ®гҒӮгӮӢдҪҺйҹіеҹҹгҒЁз№Ҡзҙ°гҒ§жҹ”гӮүгҒӢгҒӘй«ҳйҹіеҹҹгҒ®гғҗгғ©гғігӮ№гҒ—гҒҹзҙ йҒ©гҒӘгғўгғҮгғ«гҒ«д»•дёҠгҒҢгҒЈгҒҹгҖӮ

гҖҖгғӘгӮўгғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјгҒ®еҠ№жһңгӮӮгҒӮгӮҠгҖҒйҹіе ҙгҒҢеӨ§гҒҚгҒҸеәғгҒҢгӮӢгҖӮгҒқгӮҢгҒ§гҒ„гҒҰгғҗгғјгғҶгӮЈгӮ«гғ«гғ„гӮӨгғігҒ®д»®жғізӮ№йҹіжәҗпј’гӮҰгӮ§гӮӨгҒҜйҹіеғҸгҒҢгӮ·гғЈгғјгғ—гҒ гҖӮе„ӘгӮҢгҒҹе®ҡдҪҚгҒҜзү№гҒ«гғңгғјгӮ«гғ«жӣІгҒ«йҒ©гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒЁж„ҹгҒҳгӮӢгҖӮ

пјңпј”пј”еҸ·ж©ҹгҖҖеҹәжң¬д»•ж§ҳпјһ

гғ»гҖҖеҪўејҸпјҡпј’гӮҰгӮ§гӮӨгғҗгғјгғҶгӮЈгӮ«гғ«гғ„гӮӨгғігӮ·гӮ№гғҶгғ пјҲгғӘгӮўгғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјжҗӯијүпјү

гғ»гҖҖж–№ејҸпјҡгғҖгғ–гғ«гғҗгӮ№гғ¬гғ•ж–№ејҸ

гғ»гҖҖзө„гҒҝз«ӢгҒҰж–№жі•пјҡгғӣгғӘгӮҫгғігӮҝгғ«гӮҝгӮӨгғ—пјҲж°ҙе№ізө„гҒҝз«ӢгҒҰпјү

гғ»гҖҖдҪҝз”ЁгғҰгғӢгғғгғҲпјҡ

гҖҖгҖҖгӮҰгғјгғҸгғјгҖҖFOSTEX PW80гҖҖ8cmгғҡгғјгғ‘гғјгӮігғјгғігҖҖГ—пј’

гҖҖгҖҖгғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјгҖҖFOSTEX PT20гҖҖ2cmгӮҪгғ•гғҲгғүгғјгғ гҖҖГ—пј’

гғ»гҖҖеӨ–еҪўеҜёжі•пјҡW128mmгҖҖH336mmгҖҖD202mm

гғ»гҖҖе®ҹеҠ№еҶ…е®№з©ҚпјҡгғЎгӮӨгғігӮӯгғЈгғ“ 1.4L пјҸ гӮөгғ–гӮӯгғЈгғ“ 1.8L

гғ»гҖҖгғҗгӮ№гғ¬гғ•гғҖгӮҜгғҲй•·пјҡгғҖгӮҜгғҲпј‘ 10cm пјҸ гғҖгӮҜгғҲпј’ 16cm

гғ»гҖҖгғҗгӮ№гғ¬гғ•е…ұжҢҜе‘Ёжіўж•°пјҡгғҖгӮҜгғҲпј‘ 150Hz пјҸ гғҖгӮҜгғҲпј’ 70Hz

гғ»гҖҖгғҮгғҗгӮӨгғҮгӮЈгғігӮ°гғҚгғғгғҲгғҜгғјгӮҜпјҡ6dB/oct гғҚгғғгғҲгғҜгғјгӮҜ

гҖҖгҖҖгӮҰгғјгғҸгғјгӮ«гғғгғҲгӮӘгғ•е‘Ёжіўж•°пјҡ4.0kHz

гҖҖгҖҖгғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјгӮ«гғғгғҲгӮӘгғ•е‘Ёжіўж•°пјҡ5.0kHz

гҖҖгҖҖгғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјгӮўгғғгғҶгғҚгғјгӮҝгғјпјҡ-3.8dB

гғ»гҖҖгӮ·гӮ№гғҶгғ гӮӨгғігғ”гғјгғҖгғігӮ№пјҡ4О©

|

пј—пјҺ гҒҫгҒЁгӮҒ |

гҖҖпј”пј”еҸ·ж©ҹгҒҜгғҲгғјгғ«гӮ№гӮҝгӮӨгғ«гҒ®гғҗгғјгғҶгӮЈгӮ«гғ«гғ„гӮӨгғігғҮгӮ¶гӮӨгғігҖҒгғўгӮ¶гӮӨгӮҜиӘҝгғ•гғ¬гғјгғ гӮӮзҫҺгҒ—гҒ„гғўгғҮгғ«гҒ«еҮәжқҘдёҠгҒҢгҒЈгҒҹгҖӮжң¬ж©ҹгҒҜеүҚеӣһгҒ®пј”пј“еҸ·ж©ҹгҒ«з¶ҡгҒҸгӮ«гғ©гғ•гғ«LEGOгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгӮ·гғӘгғјгӮә第2ејҫгҒ®гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгӮ·гӮ№гғҶгғ гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖжң¬ж©ҹгҒ®иЈҪдҪңгҒ§гғҖгғ–гғ«гғҗгӮ№гғ¬гғ•ж–№ејҸгҒ®жңүз”ЁжҖ§гӮ’зўәиӘҚгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгҒҹгҖӮгҒҫгҒҹж–°гҒҹгҒӘжҠҖиЎ“гӮ’зҚІеҫ—гҒ—гҒҹгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

пјҲ2015.1.12пјү

гӮ«гғ©гғ•гғ«LEGOгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгӮ·гғӘгғјгӮә