|

LEGO SPEAKER 第36е ұ вүӘз•ӘеӨ–з·ЁгҒқгҒ®5 第37е ұвү« |

пј¬пјҘпј§пјҜгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгҒ®иЈҪдҪңгҖҖ第36е ұ

гғҖгғ–гғ«гғ‘гғғгӮ·гғ–гғ©гӮёгӮЁгғјгӮҝгғјж–№ејҸпј”пј–еҸ·ж©ҹ

|

пј‘пјҺ гӮҜгғ©гӮ·гғғгӮҜгӮ’иҒҙгҒ“гҒҶпјҒ |

гҖҖгғҹгғӢгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгӮ·гӮ№гғҶгғ пј”пј“еҸ·ж©ҹгҒ®дҪҺйҹіеј·еҢ–ж”№иүҜгҒ§гӮҜгғ©гӮ·гғғгӮҜжӣІгӮ’иҒҙгҒҸгҒ“гҒЁгҒҢеӨҡгҒҸгҒӘгҒЈгҒҹгҖӮгҒ“гӮҢгҒҫгҒ§гҖҒLEGOгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгҒ§гҒҜгғңгғјгӮ«гғ«жӣІгӮ’дёӯеҝғгҒ«жҘҪгҒ—гӮ“гҒ§гҒ„гҒҹгҒ®гҒ§гҖҒдҪҺйҹігҒҜз· гӮҒгӮӢж–№еҗ‘гҒ«иЁӯиЁҲгҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгҖӮгҒ“гӮҢгҒҜжңҖиҝ‘гҒ®йҹіжҘҪгҒҜгғӣгғјгғ«гҒ§з”ҹйҹігӮ’еҸҺйҢІгҒҷгӮӢгӮҜгғ©гӮ·гғғгӮҜжӣІгҒЁз•°гҒӘгӮҠгҖҒгӮігғігғ”гғҘгғјгӮҝгғјгҒ§еҗҲжҲҗгҒ—гҒҹйӣ»еӯҗйҹігҒҢдё»жөҒгҒ§гҖҒдҪҺйҹігҒҢгӮӮгҒ®гҒҷгҒ”гҒҸеј·еҠӣгҒ«е…ҘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒӢгӮүгҒ гҖӮгҒқгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘйҹіжҘҪгҒҜдҪҺйҹігӮ’еј·еҢ–гҒ—гҒҰиҶЁгӮүгҒҫгҒӣгҒҹгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгӮ·гӮ№гғҶгғ гҒ§еҶҚз”ҹгҒҷгӮӢгҒЁгғңгӮігғңгӮігҒ§гҒ—гҒҫгӮҠгҒ®гҒӘгҒ„дҪҺйҹігҒ«гҒӘгӮҠгҖҒгҒІгҒ©гҒ„е ҙеҗҲгҒ«гҒҜйҒҺжҢҜеӢ•гҒ§жҢҜеӢ•жҖ§гҒ®дҪҺйҹігҒ«гҒӘгӮӢгҖӮ

гҖҖд»ҠеӣһгҒ®пј”пј–еҸ·ж©ҹгҒҜгӮҜгғ©гӮ·гғғгӮҜйҹіжҘҪгӮ’жҘҪгҒ—гӮҖгҒҹгӮҒгҒ«гҖҒгҒҹгҒЈгҒ·гӮҠгҒЁгҒ—гҒҹдҪҺйҹігҒҢеҮәгӮӢгғўгғҮгғ«гӮ’иЈҪдҪңгҒҷгӮӢгҒ®гҒ гҖӮ

|

пј’пјҺ дҪҺйҹіеј·еҢ–ж–№жі• |

гҖҖжңҖиҝ‘гҒҜгғ‘гӮҪгӮігғігӮ„гӮ№гғһгғӣгҒ«з„Ўз·ҡгҒ§жҺҘз¶ҡгҒҷгӮӢгӮҝгӮӨгғ—гҒ®гӮігғігғ‘гӮҜгғҲгғ‘гғҜгғјгғүгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгҒҢж•°еӨҡгҒҸеёӮиІ©гҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгҒқгҒ®дёӯгҒ«гҒҜй©ҡгҒҸгӮҲгҒҶгҒӘдҪҺйҹігӮ’еҶҚз”ҹгҒҷгӮӢгғўгғҮгғ«гӮӮгҒӮгӮҠгҖҒгҒқгҒ®гҒ»гҒјгҒҷгҒ№гҒҰгҒҢгғ‘гғғгӮ·гғ–гғ©гӮёгӮЁгғјгӮҝгғјж–№ејҸгӮ’жҺЎз”ЁгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖҒгӮӮгҒҜгӮ„гҖҒи¶…гӮігғігғ‘гӮҜгғҲгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгҒ®жұәе®ҡз•ӘжҠҖиЎ“гҒЁиЁҖгҒЈгҒҰе·®гҒ—ж”ҜгҒҲгҒӘгҒ„гҒ гӮҚгҒҶгҖӮз§ҒгӮӮе…ҲгҒ«е ұе‘ҠгҒ—гҒҹпј”пј•еҸ·ж©ҹгҒ§гӮӮжҺЎз”ЁгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

гғ‘гғғгӮ·гғ–гғ©гӮёгӮЁгғјгӮҝгғјгғҰгғӢгғғгғҲгӮ’жҗӯијүгҒҷгӮӢгӮ№гғҡгғјгӮ№гҒҢгҒӮгӮӢгҒӘгӮүгҒ°гҖҒе°ҸеһӢгҒ®гӮҰгғјгғҸгғјгғҰгғӢгғғгғҲгӮ’иЈ…зқҖгҒ—гҒҹгҒ»гҒҶгҒҢиүҜгҒ„гҒ®гҒ§гҒҜпјҹгҖҖгҒЁжҖқгҒҶгҒӢгӮӮзҹҘгӮҢгҒӘгҒ„гҒҢгҖҒгӮҰгғјгғҸгғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒ®иғҢең§гӮ’гӮігғігғ‘гӮҜгғҲгҒӘгӮЁгғігӮҜгғӯгғјгӮёгғЈгҒ§гҒҜеҮҰзҗҶгҒ§гҒҚгҒӘгҒ„гҒ®гҒ гҖӮ

гҖҖгғ‘гғғгӮ·гғ–гғ©гӮёгӮЁгғјгӮҝгғјж–№ејҸгҒҜгғЎгӮӨгғігғҰгғӢгғғгғҲгҒ®иғҢең§еҮҰзҗҶгҒЁдҪҺйҹіеў—еј·гӮ’дёЎз«ӢгҒ§гҒҚгӮӢгҖҒе„ӘгӮҢгҒҹж–№ејҸгҒӘгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖгҒқгҒ“гҒ§гҖҒжң¬пј”пј–еҸ·ж©ҹгҒҜгҒ“гҒ®ж–№ејҸгӮ’зҷәеұ•гҒ—гҒҰгҖҒеј·еҠӣгҒӘ10cmгғ•гғ«гғ¬гғігӮёгғҰгғӢгғғгғҲгҒ«пј’жң¬гҒ®еҫ“еұһгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгӮ’иҝҪеҠ гҒ—гҒҹгғҖгғ–гғ«гғ‘гғғгӮ·гғ–гғ©гӮёгӮЁгғјгӮҝгғјж–№ејҸгҒ®дҪҺйҹіеў—еј·гӮ·гӮ№гғҶгғ гӮ’иҖғгҒҲгҒҰгҒҝгҒҹгҖӮ

|

пј“пјҺ ж§ӢйҖ иЁӯиЁҲ |

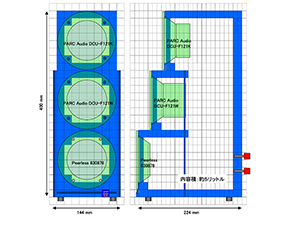

гҖҖпј”пј–еҸ·ж©ҹгҒ®ж§ӢйҖ еӣігӮ’еӣіпј‘гҒ«зӨәгҒҷгҖӮеҶ…е®№з©ҚгҒҜзҙ„пј•гғӘгғғгғҲгғ«гҒ§LEGOгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгҒЁгҒ—гҒҰгҒҜеӨ§еһӢгҒ гҒҢгҖҒдёҖиҲ¬зҡ„гҒ«гҒҜгӮігғігғ‘гӮҜгғҲгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ10cmгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгӮ’пј“еҖӢзёҰгҒ«й…ҚзҪ®гҒ—гҒҹгғҲгғјгғ«гғҮгӮ¶гӮӨгғігҒ§гҖҒи»ўеҖ’йҳІжӯўгҒ®зӣ®зҡ„гӮӮгҒӮгӮҠжЁӘе№…гӮ’гғҰгғӢгғғгғҲгӮөгӮӨгӮәгӮҲгӮҠе°‘гҒ—еәғгҒ’гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮпј“гғҰгғӢгғғгғҲгҒҜдёҠеҒҙгҒ«еҫҢйҖҖгҒ—гҒҰдёҰгҒ№гҒҹгҒҢгҖҒгҒ“гӮҢгҒҜгғҮгӮ¶гӮӨгғізҡ„иҰҒзҙ гҒЁгғ•гғ¬гғјгғ гҒ®ж§ӢйҖ еј·еәҰгҒ®еҗ‘дёҠгҖҒиғҢең§гҒ®ж°—жөҒжҠөжҠ—жёӣе°‘гҖҒзө„гҒҝз«ӢгҒҰжҖ§еҗ‘дёҠгҒӘгҒ©гҒ®зӣ®зҡ„гҒҢгҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖгғ‘гғғгӮ·гғ–гғ©гӮёгӮЁгғјгӮҝгғјгҒ«гҒҜе°Ӯз”ЁгҒ®гғҰгғӢгғғгғҲPeerless 830878 SDS 10cmгғ‘гғғгӮ·гғ–гғ©гӮёгӮЁгғјгӮҝгғјгӮ’з”ЁгҒ„гӮӢпјҲеҶҷзңҹпј’пјүгҖӮгҒӘгӮ“гҒЁжңҖдҪҺе…ұжҢҜе‘Ёжіўж•°foгҒҜ29HzгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮжҢҜеӢ•жқҝгҒ«йҢҳгӮ’д»ҳгҒ‘гҒҰиҮӘе·ұе…ұжҢҜе‘Ёжіўж•°гӮ’дёӢгҒ’гҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒ гҖӮйҖҶгғүгғјгғ гҒ®гӮігғјгғҶгӮЈгғігӮ°гғ‘гғ«гғ—гӮігғјгғігҒ§гҖҒгӮҙгғ гҒ®еӨ§еһӢгӮЁгғғгӮёгҒҜжҢҜе№…гӮ№гғҲгғӯгғјгӮҜгҒҢеӨ§гҒҚгҒҸеҸ–гӮҢгҒқгҒҶгҒӘиЁӯиЁҲгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгғҰгғӢгғғгғҲгҒ®еӣәе®ҡз©ҙгҒҜпј–з®ҮжүҖгҒ§гҒӮгӮӢгҒҢгҖҒеӨүеҪўгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒ§пј”з®ҮжүҖгӮ’з”ЁгҒ„гҒҰе°Ӯз”ЁгҒ®еӣәе®ҡгғ•гғ¬гғјгғ гҒ«еҸ–гӮҠд»ҳгҒ‘гҒҹгҖӮ

гҖҖгҒ“гҒ®гғҰгғӢгғғгғҲгҒҜжң¬жқҘгҖҒеҗҢзЁ®гҒ®гӮҰгғјгғҸгғјгҒ§й§ҶеӢ•гҒҷгӮӢгӮӮгҒ®гҒӘгҒ®гҒ§гҖҒ10cmгғ•гғ«гғ¬гғігӮёгғҰгғӢгғғгғҲгҒ§еҚҒеҲҶгҒ«й§ҶеӢ•гҒ§гҒҚгӮӢгҒӢеҝғй…ҚгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒқгҒ“гҒ§гҖҒгғ•гғ«гғ¬гғігӮёгғҰгғӢгғғгғҲгӮ’гӮӮгҒҶдёҖгҒӨиҝҪеҠ гҒ—гҒҰгӮөгғ–гҒ®гғ‘гғғгӮ·гғ–гғ©гӮёгӮЁгғјгӮҝгғјгҒЁгҒ—гҒҰй§ҶеӢ•гҒҷгӮӢгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮжң¬ж©ҹгҒҜе…ұжҢҜе‘Ёжіўж•°гҒ®з•°гҒӘгӮӢгғҖгғ–гғ«гғ‘гғғгӮ·гғ–гғ©гӮёгӮЁгғјгӮҝгғјгҒ§гғ•гғ«гғ¬гғігӮёгғҰгғӢгғғгғҲгҒ®дҪҺйҹігӮ’еў—еј·гҒ—гӮҲгҒҶгҒЁгҒ„гҒҶиҖғгҒҲгҒӘгҒ®гҒ гҖӮ

гҖҖпј’гҒӨгҒ®гғ•гғ«гғ¬гғігӮёгғҰгғӢгғғгғҲгҒ®гӮҝгғјгғҹгғҠгғ«гҒҜзӢ¬з«ӢгҒ—гҒҰгғӘгӮўгғ‘гғҚгғ«гҒ«еҸ–гӮҠеҮәгҒ—гҒҰгҖҒгҒ©гҒЎгӮүгӮӮгғЎгӮӨгғігғҰгғӢгғғгғҲгҒЁгҒ—гҒҰдҪҝз”ЁгҒ§гҒҚгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒҷгӮӢгҖӮгҒҫгҒҹгҖҒгғ‘гғғгӮ·гғ–гғ©гӮёгӮЁгғјгӮҝгғјеҒҙгҒ®гғҰгғӢгғғгғҲгҒҜжҠөжҠ—еҷЁгҒ§гғҖгғігғ—гҒҷгӮӢгҖӮгҒ“гҒ®жҠөжҠ—еҖӨгҒ§еҠ№жһңгӮ’еӨүеҢ–гҒ•гҒӣгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгӮӢгҒҢгҖҒгҒЁгӮҠгҒӮгҒҲгҒҡ51О©гӮ’з”Ёж„ҸгҒ—гҒҹгҖӮ

гҖҖпј’гҒӨгҒ®гғ•гғ«гғ¬гғігӮёгғҰгғӢгғғгғҲгҒҜPARC Audio гҒ®DCU-F121K гӮұгғ–гғ©гғјгӮігғјгғі10cmгғ•гғ«гғ¬гғігӮёпјҲеҶҷзңҹпј“пјүгҒЁDCU-F121W гӮҰгғғгғүгӮігғјгғі10cmгғ•гғ«гғ¬гғігӮёпјҲеҶҷзңҹпј”пјүгӮ’з”ЁгҒ„гӮӢгҖӮгҒ“гҒ®пј’жң¬гҒҜгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғ•гғ¬гғјгғ гҒҢеҗҢдёҖгҒ§гҖҒгӮігғјгғігӮ»гғігӮҝгғјгҒ®гғ•гӮ§гӮӨгӮәгғ—гғ©гӮ°гғҮгӮ¶гӮӨгғігӮӮе…ұйҖҡгҒ®е§үеҰ№гғўгғҮгғ«гҒӘгҒ®гҒ§гғҮгӮ¶гӮӨгғідёҠгӮӮгҒҫгҒЁгҒҫгӮҠгҒҢиүҜгҒ„гҖӮжҢҜеӢ•жқҝгҒ®жқҗиіӘгҒҢз•°гҒӘгӮӢгҒҢгҖҒDCU-F121KгҒҜеҶ…йғЁжҗҚеӨұгҒ®еӨ§гҒҚгҒӘгӮұгғ–гғ©гғјжҢҜеӢ•жқҝгӮ’жҺЎз”ЁгҒ—гҖҒйҹіиӘҝгҒҜгӮҰгғғгғүгӮігғјгғігҒЁдјјгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮfoгҒҜ69.6HzгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖDCU-F121W гҒҜгӮҰгғғгғүгӮігғјгғігҒ®гғ•гғ«гғ¬гғігӮёгҒ§гӮөгғҡгғӘгғһгғӣгӮ¬гғӢгғјжқҗгҒ®еӨҡеұӨж§ӢйҖ гӮҰгғғгғүгӮігғјгғігӮ’жҺЎз”ЁгҒ—гҖҒгҒ„гҒӢгҒ«гӮӮгӮӘгғјгӮұгӮ№гғҲгғ©жҘҪеҷЁгҒ®гӮҜгғ©гӮ·гғғгӮҜеҶҚз”ҹгҒ«еҗ‘гҒ„гҒҰгҒ„гҒқгҒҶгҒӘгғҰгғӢгғғгғҲгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮи¶…еӨ§еһӢгҒ®гғһгӮ°гғҚгғғгғҲгҒ§йҮҚгҒ•гҒҜ1.16kgгӮӮгҒӮгӮӢгҖӮfoгҒҜ72.4HzгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖгҒ©гҒЎгӮүгӮӮгғЎгӮӨгғігғҰгғӢгғғгғҲгҒ«гҒ§гҒҚгӮӢгҒЁиЁҳгҒ—гҒҹгҒҢгҖҒжң¬е‘ҪгҒҜгӮҰгғғгғүгӮігғјгғігғҰгғӢгғғгғҲгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒгӮұгғ–гғ©гғјгӮігғјгғігғҰгғӢгғғгғҲгҒҜгғ‘гғғгӮ·гғ–гғ©гӮёгӮЁгғјгӮҝгғјгҒЁгҒ—гҒҰдҪҝгҒҶгҖӮгҒ—гҒҹгҒҢгҒЈгҒҰгҖҒ69.6HzгҒЁ29Hz гӮ’дёӯеҝғгҒЁгҒ—гҒҹгғҖгғ–гғ«дҪҺйҹіеј·еҢ–гҒ§гҒӮгӮӢгғ»гғ»гғ»гҒҢгҖҒгҒқгҒҶдёҠжүӢгҒҸгҒ„гҒҸгҒӢгҒӘпјҹ

гҒҠгҒқгӮүгҒҸгҖҒпј’жң¬гҒ®гғ‘гғғгӮ·гғ–гғ©гӮёгӮЁгғјгӮҝгғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒҢе№ІжёүгҒ—гҒҰиӨҮйӣ‘гҒӘе…ұжҢҜгғўгғјгғүгӮ’жҢҒгҒЎгҖҒзӢ¬з«ӢгҒ—гҒҹеғҚгҒҚгҒ«гҒҜгҒӘгӮүгҒӘгҒ„гҒ гӮҚгҒҶгҖӮгҒ—гҒӢгҒ—гҖҒпј‘жң¬гӮҲгӮҠгҒҜпј’жң¬гҒ®ж–№гҒҢдҪҺйҹіеў—еј·гҒҜжңҹеҫ…гҒ§гҒҚгӮӢгҒ®гҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒӢпјҹгҖҖгғҖгғ–гғ«гғ‘гғғгӮ·гғ–гғ©гӮёгӮЁгғјгӮҝгғјгӮ·гӮ№гғҶгғ гҒҜзҗҶи«–гҒҢйӣЈгҒ—гҒҸгӮ·гғҹгғҘгғ¬гғјгӮ·гғ§гғігӮӮеӣ°йӣЈгҒ§гҒӮгӮҚгҒҶгҖӮгҒ гҒӢгӮүгҒ“гҒқгҖҒLEGOгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгҒӘгҒ®гҒ гҖӮйҖ гҒЈгҒҰгҒҝгӮҢгҒ°иүҜгҒ„гҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

пјңпј”пј–еҸ·ж©ҹгҖҖеҹәжң¬д»•ж§ҳпјһ

гҖҖгҖҖгғ»гҖҖеҪўејҸпјҡгғ•гғ«гғ¬гғігӮёгғ‘гғғгӮ·гғ–гғ©гӮёгӮЁгғјгӮҝгғјгӮ·гӮ№гғҶгғ

гҖҖгҖҖгғ»гҖҖж–№ејҸпјҡгғҖгғ–гғ«гғ‘гғғгӮ·гғ–гғ©гӮёгӮЁгғјгӮҝгғјж–№ејҸ

гҖҖгҖҖгғ»гҖҖзө„гҒҝз«ӢгҒҰж–№жі•пјҡгғӣгғӘгӮҫгғігӮҝгғ«гӮҝгӮӨгғ—пјҲж°ҙе№ізө„гҒҝз«ӢгҒҰпјү

гҖҖгҖҖгғ»гҖҖдҪҝз”ЁгғҰгғӢгғғгғҲпјҡ

гҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгғЎгӮӨгғігғҰгғӢгғғгғҲгҖҖPARC Audio DCU-F121W 10cmгӮҰгғғгғүгӮігғјгғі

гҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгӮөгғ–гғҰгғӢгғғгғҲгҖҖPARC Audio DCU-F121K 10cmгӮұгғ–гғ©гғјгӮігғјгғі

гҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгғ‘гғғгӮ·гғ–гғ©гӮёгӮЁгғјгӮҝгғјгҖҖPeerless 830878 SDS 10cmгғ‘гғ«гғ—гӮігғјгғігҖҖ

гҖҖгҖҖгғ»гҖҖеӨ–еҪўеҜёжі•пјҡW144mmгҖҖH400mmгҖҖD224mm

гҖҖгҖҖгғ»гҖҖе®ҹеҠ№еҶ…е®№з©Қпјҡзҙ„5L

гҖҖгҖҖгғ»гҖҖжҺҘз¶ҡгӮҝгғјгғҹгғҠгғ«пјҡгғЎгӮӨгғігғ»гӮөгғ–зӢ¬з«Ӣж–№ејҸ гғ»гҖҖгӮөгғ–гғҰгғӢгғғгғҲгғҖгғігғ”гғігӮ°жҠөжҠ—пјҡ0пҪһ200О©еҸҜеӨүж–№ејҸ

гҖҖгҖҖгғ»гҖҖгӮ·гӮ№гғҶгғ гӮӨгғігғ”гғјгғҖгғігӮ№пјҡ6О©

гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲд»•ж§ҳ

пјң10cmгғ•гғ«гғ¬гғігӮёгғҰгғӢгғғгғҲгҖҖPARC Audio DCU-F121Wпјһ

гҖҖгҖҖгғ»гҖҖжҢҜеӢ•жқҝжқҗиіӘпјҡеӨҡеұӨж§ӢйҖ гӮҰгғғгғүгӮігғјгғі

гҖҖгҖҖгғ»гҖҖгӮӨгғігғ”гғјгғҖгғігӮ№пјҡ6О©

гҖҖгҖҖгғ»гҖҖеҠ№зҺҮпјҡ86.5dBпјҲ/1W/1mпјү

гҖҖгҖҖгғ»гҖҖиҖҗе…ҘеҠӣпјҡ30WпјҲRMSпјү

гҖҖгҖҖгғ»гҖҖжңҖдҪҺе…ұжҢҜе‘Ёжіўж•°пјҡ72.4Hz

гҖҖгҖҖгғ»гҖҖе‘Ёжіўж•°гғ¬гғігӮёпјҡ72.4HzпҪһ16kHz

гҖҖгҖҖгғ»гҖҖQtsпјҡ0.51

гҖҖгҖҖгғ»гҖҖMmsпјҡ5.05g

гҖҖгҖҖгғ»гҖҖиіӘйҮҸпјҡ1160пҪҮ

гҖҖгҖҖгғ»гҖҖгғһгӮ°гғҚгғғгғҲпјҡгғ•гӮ§гғ©гӮӨгғҲ

пјң10cmгғ•гғ«гғ¬гғігӮёгғҰгғӢгғғгғҲгҖҖPARC Audio DCU-F121Kпјһ

гҖҖгҖҖгғ»гҖҖжҢҜеӢ•жқҝжқҗиіӘпјҡгӮұгғ–гғ©гғјгӮігғјгғі

гҖҖгҖҖгғ»гҖҖгӮӨгғігғ”гғјгғҖгғігӮ№пјҡ6О©

гҖҖгҖҖгғ»гҖҖеҠ№зҺҮпјҡ88dBпјҲ/1W/1mпјү

гҖҖгҖҖгғ»гҖҖиҖҗе…ҘеҠӣпјҡ30WпјҲRMSпјү

гҖҖгҖҖгғ»гҖҖжңҖдҪҺе…ұжҢҜе‘Ёжіўж•°пјҡ69.6Hz

гҖҖгҖҖгғ»гҖҖе‘Ёжіўж•°гғ¬гғігӮёпјҡ69.6HzпҪһ16kHz

гҖҖгҖҖгғ»гҖҖQtsпјҡ0.35

гҖҖгҖҖгғ»гҖҖMmsпјҡ5.01g

гҖҖгҖҖгғ»гҖҖиіӘйҮҸпјҡ982пҪҮ

гҖҖгҖҖгғ»гҖҖгғһгӮ°гғҚгғғгғҲпјҡгғ•гӮ§гғ©гӮӨгғҲ

пјң10cmгғ‘гғғгӮ·гғ–гғ©гӮёгӮЁгғјгӮҝгғјгҖҖPeerless 830878 SDSпјһ

гҖҖгҖҖгғ»гҖҖжҢҜеӢ•жқҝжқҗиіӘпјҡгӮігғјгғҶгӮЈгғігӮ°гғ‘гғ«гғ—гӮігғјгғі

гҖҖгҖҖгғ»гҖҖжңҖдҪҺе…ұжҢҜе‘Ёжіўж•°пјҡ29Hz

гҖҖгҖҖгғ»гҖҖMmsпјҡ38.5gгҖҖпјҲжіЁзӣ®пјҒпјү

гҖҖгҖҖгғ»гҖҖиіӘйҮҸпјҡ96пҪҮ

|

пј”пјҺ иЈҪдҪңйҒҺзЁӢ |

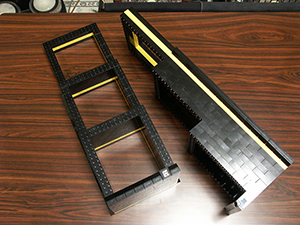

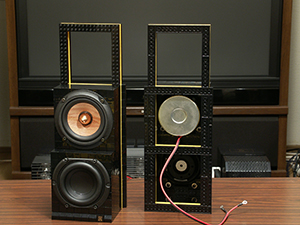

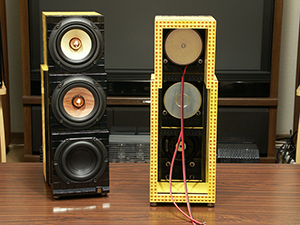

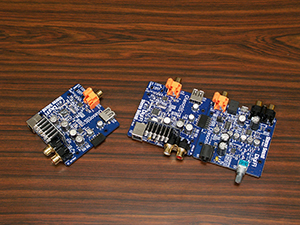

гҖҖпј”пј–еҸ·ж©ҹгҒ®пј‘еҸ°еҲҶгҒ®е…ЁйғЁе“ҒгӮ’еҶҷзңҹпј•гҒ«зӨәгҒҷгҖӮеӨ§еһӢгғўгғҮгғ«гҒ®гӮҸгӮҠгҒ«гҒҜгӮ·гғігғ—гғ«гҒӘгғҸгӮіж§ӢйҖ гҒӘгҒ®гҒ§йғЁе“ҒзӮ№ж•°гҒҜе°‘гҒӘгҒ„гҖӮ

гҖҖеҶҷзңҹпј–гҒ«пј“гғҰгғӢгғғгғҲгӮ’еҸ–гӮҠд»ҳгҒ‘гӮӢгғЎгӮӨгғігғ•гғ¬гғјгғ гӮ’зӨәгҒҷгҖӮзӣ®гҒ®еӯ—ж§ӢйҖ гҒ§жҘөгӮҒгҒҰеј·еӣәгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮеҸ–гӮҠд»ҳгҒ‘йғЁгҒ®и§’з©ҙгҒҜжӯЈж–№еҪўгҒ§гҒҜгҒӘгҒҸ16mmдёӢгҒ«й•·гҒҸгҒ—гҒҰгҒӮгӮӢгҒҢгҖҒеӨ§гҒҚгҒӘгғһгӮ°гғҚгғғгғҲгҒ®ж°—жөҒжҠөжҠ—еҜҫзӯ–гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖжңҖдёӢйғЁгҒ«гӮЁгғігғ–гғ¬гғ гӮ’д»ҳгҒ‘гҖҒгӮөгғ–гғ•гғ¬гғјгғ гҒ§жЁӘе№…гӮ’е·ҰеҸігҒ«пјҳmmеәғгҒ’гӮӢгҒ®гҒ§гӮ№гғӯгғјгғ—гӮҝгӮӨгғ«гғ–гғӯгғғгӮҜгҒҢеҒҙйқўгҒ«д»ҳгҒ„гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮй»„иүІгҒ„гғ©гӮӨгғігҒҢгғҮгӮ¶гӮӨгғігғқгӮӨгғігғҲгҖӮ

гҖҖеҶҷзңҹпј—гҒҜгӮөгғ–гғ•гғ¬гғјгғ гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгӮөгғ–гғ•гғ¬гғјгғ гҒҜLEGOгғ–гғӯгғғгӮҜиӘҝйҒ”гҒ®й–ўдҝӮгҒ§й»„иүІгҒ„гғҮгӮ¶гӮӨгғігҖӮе®ҹгҒҜпј“пј‘еҸ·ж©ҹгӮ’ж”№йҖ гҒ—гҒҹйҡӣгҒ«гҒ§гҒҚгҒҹеӨ§йҮҸгҒ®й»„иүІгғ–гғӯгғғгӮҜгҒ®еҶҚеҲ©з”Ёе“ҒгҒӘгҒ®гҒ гҖӮ

е·ҰеҸігҒ«пј‘ж®өи§’гӮ’д»ҳгҒ‘гӮӢдәӢгҒ§еј·еәҰгӮ’гӮўгғғгғ—гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮй•·гҒ•гҒҜпј‘пјҗж®өгҒ§96mmгҒ®гӮ·гғігғ—гғ«гҒӘжһ ж§ӢйҖ гҖӮ

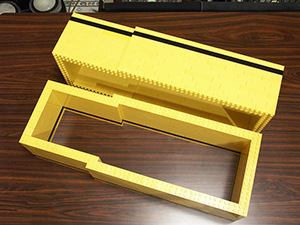

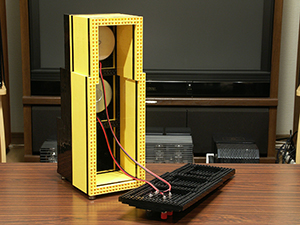

гҖҖгғӘгӮўгғ‘гғҚгғ«гӮ’еҶҷзңҹпјҳгҒ«зӨәгҒҷгҖӮд»ҠеӣһгҒҜгғӘгӮўгғ‘гғҚгғ«гҒ«гӮӮе·ҘеӨ«гӮ’гҒ—гҒҹгҖӮеӨ§йқўз©ҚгҒ®гғӘгӮўгғ‘гғҚгғ«гҒҜжңҖгӮӮејұгҒҸгҒӘгӮӢгҒЁгҒ“гӮҚгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ3.2mmеҺҡгҒ•гҒ®гғ—гғ¬гғјгғҲгғ–гғӯгғғгӮҜгҒҜпј’ж®өгҒ§гҒҜејұгҒ„гҒҢгҖҒпј“ж®өгҒ§дә’гҒ„гҒ«зө„гӮҖгҒЁеҺҡгҒ•9.6mmгҒ®дёҲеӨ«гҒӘжқҝж§ӢйҖ гҒ«гҒӘгӮӢгҖӮгҒ—гҒӢгҒ—гҖҒжӣІгҒ’гғ»гҒІгҒӯгӮҠеј·еәҰгҒҜгҒҫгҒ ејұгҒ„гҖӮ

гҒқгҒ“гҒ§гҖҒиҲ№еһӢгҒ®з«ӢдҪ“ж§ӢйҖ гҒ«гҒ—гҒҰгҒҝгҒҹгҖӮгҒ“гӮҢгҒҜе°‘гҒӘгҒ„гғ—гғ¬гғјгғҲгғ–гғӯгғғгӮҜгҒ§жңҖеӨ§гҒ®еј·еәҰгӮ’еҫ—гӮӢгҒҹгӮҒгҒ®ж§ӢйҖ гҒӘгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮеҺҡгҒ•19.2mmгҒ®гҒ“гҒ®иҲ№еһӢгғӘгӮўгғ‘гғҚгғ«гҒҜжӣІгҒ’гғ»гҒІгҒӯгӮҠгҒ«еј·гҒҸеҶ…е®№з©ҚгӮӮең§иҝ«гҒ—гҒӘгҒ„гҖҒе„ӘгӮҢгҒҹж§ӢйҖ дҪ“гҒӘгҒ®гҒ гҖӮеҚҒеҲҶгҒ«иЈңеј·гғӘгғ–гӮӮе…ҘгӮҢгҖҒгғ‘гғҚгғ«дёӢйғЁгҒ«гҒҜгӮҝгғјгғҹгғҠгғ«гӮ’пј’зө„д»ҳгҒ‘гӮӢгҒҹгӮҒгҒ®з©ҙгҒҢпј”з®ҮжүҖй–ӢгҒ„гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

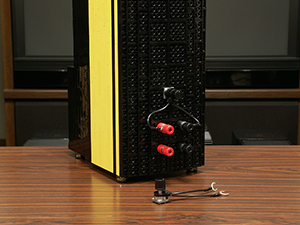

гҖҖгҒқгҒ®д»–гҒ®йғЁе“ҒгӮ’еҶҷзңҹпјҷгҒ«зӨәгҒҷгҖӮгӮҝгғјгғҹгғҠгғ«гҖҒгӮӨгғігӮ·гғҘгғ¬гғјгӮҝгғјгҖҒй…Қз·ҡгӮұгғјгғ–гғ«гҖҒгӮөгғ–гғҰгғӢгғғгғҲгҒ®гғҖгғігғ”гғігӮ°жҠөжҠ—пјҲ5пј‘О©пјүгҒЁе®ҹйЁ“з”ЁгҒ®гӮёгғЈгғігғ‘гғјгғ”гғігҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

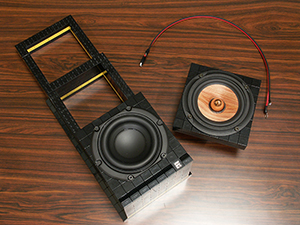

гҖҖзө„гҒҝз«ӢгҒҰгҒҜгҒҫгҒҡгҖҒгғЎгӮӨгғігғ•гғ¬гғјгғ гҒ«гғ‘гғғгӮ·гғ–гғ©гӮёгӮЁгғјгӮҝгғјгғҰгғӢгғғгғҲгӮ’еҸ–гӮҠд»ҳгҒ‘гӮӢпјҲеҶҷзңҹпј‘пјҗгҖҒпј‘пј‘пјүгҖӮ

гғЎгӮӨгғігғ•гғ¬гғјгғ гҒҜиЈҸеҒҙгҒҢе№ігӮүгҒӘгҒ®гҒ§гҒ—гҒЈгҒӢгӮҠгҒЁеӣәе®ҡгҒ§гҒҚгӮӢгҖӮ

гҖҖж¬ЎгҒ«гғЎгӮӨгғігғҰгғӢгғғгғҲгӮ’гғ•гғ¬гғјгғ гҒ«еӣәе®ҡгҒҷгӮӢпјҲеҶҷзңҹпј‘пј’гҖҒпј‘пј“пјүгҖӮгҒ“гҒ“гҒ§гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒ«й…Қз·ҡгӮ’гҒ—гҒҰгҒҠгҒҸгҖӮгғЎгӮӨгғігғҰгғӢгғғгғҲгҒ®е·ЁеӨ§гҒӘгғһгӮ°гғҚгғғгғҲгҒ§иғҢең§гҒ«ж°—жөҒжҠөжҠ—гҒҢгҒӢгҒӢгӮӢгҒҢгҖҒеҸ–гӮҠд»ҳгҒ‘з©ҙгӮ’дёӢгҒ«еәғгҒ’гҒҰгҒӮгӮӢгҒ®гҒ§з·©е’ҢгҒ§гҒҚгӮӢгҒ гӮҚгҒҶгҖӮ

гҖҖгӮөгғ–гғҰгғӢгғғгғҲгӮ’еҸ–гӮҠд»ҳгҒ‘гӮӢеүҚгҒ«гӮөгғ–гғ•гғ¬гғјгғ гҒЁзө„гҒҝеҗҲгӮҸгҒӣгӮӢпјҲеҶҷзңҹпј‘пј”гҖҒпј‘пј•пјүгҖӮ

гҒ“гӮҢгҒҜгӮөгғ–гғҰгғӢгғғгғҲгҒ®гғһгӮ°гғҚгғғгғҲгҒҢгғЎгӮӨгғігғ•гғ¬гғјгғ гҒ®еҺҡгҒ•гҒ§гҒҜеҸҺгҒҫгӮүгҒӘгҒ„гҒӢгӮүгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҒ•гӮүгҒ«гӮӨгғігӮ·гғҘгғ¬гғјгӮҝгғјгӮ’еә•йқўгҒ«иІјгӮҠд»ҳгҒ‘гӮӢгҖӮ

гҖҖй…Қз·ҡгҒ—гҒҹгӮөгғ–гғҰгғӢгғғгғҲгӮ’гғ•гғ¬гғјгғ гҒ«еҸ–гӮҠд»ҳгҒ‘гӮӢпјҲеҶҷзңҹпј‘пј–гҖҒпј‘пј—пјүгҖӮ

пј’еҖӢгҒ®е·ЁеӨ§гғһгӮ°гғҚгғғгғҲгҒ®гғ•гғ«гғ¬гғігӮёгғҰгғӢгғғгғҲиЈ…зқҖгҒ§гҒЁгҒҰгӮӮйҮҚгҒҸгҒӘгҒЈгҒҹгҒҢгҖҒгғ•гғ¬гғјгғ гҒ®еј·еәҰгҒҜеҚҒеҲҶгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖгӮҝгғјгғҹгғҠгғ«гҒ«й…Қз·ҡгҒ—гҒҰгғӘгӮўгғ‘гғҚгғ«гҒ§гғ•гӮҝгӮ’гҒ—гҒҰгҖҒзө„гҒҝз«ӢгҒҰе®ҢдәҶгҒ§гҒӮгӮӢпјҲеҶҷзңҹпј‘пјҳгҖҒпј‘пјҷпјүгҖӮ

гғ‘гғғгӮ·гғ–гғ©гӮёгӮЁгғјгӮҝгғјж–№ејҸгҒ§гҒҜиғҢең§гӮ’жңүеҠ№гҒ«еҲ©з”ЁгҒҷгӮӢгҒ®гҒ§еҗёйҹіжқҗгҒҜдҪҝз”ЁгҒ—гҒӘгҒ„гҖӮ

гҖҖпј”пј–еҸ·ж©ҹгҒ®еӨ–иҰігӮ’еҶҷзңҹпј’пјҗгҒ«зӨәгҒҷгҖӮй»„иүІгҒ„гӮЁгғігӮҜгғӯгғјгӮёгғЈгҒЁпј“ж®өгҒ®гғЎгӮӨгғігғ•гғ¬гғјгғ гҒҢзӢ¬зү№гҒ®гғҮгӮ¶гӮӨгғігҒ«д»•дёҠгҒҢгҒЈгҒҹгҖӮгӮ№гғӯгғјгғ—гӮҝгӮӨгғ«гҒ®жЁӘе№…жӢЎејөгӮӮгғҮгӮ¶гӮӨгғігҒ®гӮўгӮҜгӮ»гғігғҲгҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

гҖҖгғӘгӮўгғ‘гғҚгғ«гҒ®гӮөгғ–гғҰгғӢгғғгғҲеҒҙгӮҝгғјгғҹгғҠгғ«пјҲдёҠеҒҙпјүгҒ«гҒҜгғҖгғігғ”гғігӮ°жҠөжҠ—еҷЁгӮ’гғҗгғҠгғҠгғ—гғ©гӮ°гҒ§жҺҘз¶ҡгҒҷгӮӢпјҲеҶҷзңҹпј’пј‘гҖҒпј’пј’пјүгҖӮзҷҪгҒ„гғҗгғҠгғҠгғ—гғ©гӮ°гӮұгғјгғ–гғ«гҒҜгӮ·гғ§гғјгғҲгғ”гғігҒ§гғҖгғігғ”гғігӮ°гӮ’еј·гӮҒгҒҰдҪҺйҹігҒ®еў—еј·еҠ№жһңгӮ’жҠ‘гҒҲгӮӢе®ҹйЁ“гҒ«дҪҝгҒҶгӮӮгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

|

пј•пјҺ и©ҰиҒҙгҒЁи©•дҫЎ |

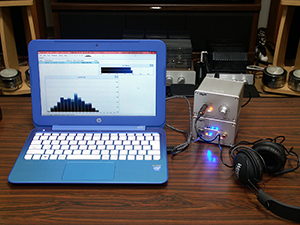

гҖҖеҫЎеҪұзҹігғҷгғјгӮ№гҒ«д№—гҒӣгҒҰи©ҰиҒҙгӮ’иЎҢгҒҶпјҲеҶҷзңҹпј’пј“пјүгҖӮпј”пј–еҸ·ж©ҹгҒҜгҒӢгҒӘгӮҠеҖӢжҖ§зҡ„гҒӘгғҮгӮ¶гӮӨгғігҒ гҒҢгҖҒй»„иүІгҒ„гғ•гғ¬гғјгғ гҒҜеүҚйқўгҒӢгӮүгҒҜиҰӢгҒҲгҒӘгҒ„гҒ®гҒ§гғӘгӮ№гғӢгғігӮ°жҷӮгҒҜж„ҸеӨ–гҒЁиҗҪгҒЎзқҖгҒ„гҒҰиҰӢгҒҲгӮӢгҖӮ

гҖҖжңҹеҫ…гҒ®йҹігҒҜгғ»гғ»гғ»гҒӘгҒӢгҒӘгҒӢгҒ®гғҖгӮӨгғҠгғҹгғғгӮҜгҒӘйҹігҒ гҖӮдёӢгҒ®гғ‘гғғгӮ·гғ–гғ©гӮёгӮЁгғјгӮҝгғјгғҰгғӢгғғгғҲPeerless 830878гҒҜдәҲжғійҖҡгӮҠгҒӮгҒҫгӮҠз©ҚжҘөзҡ„гҒ«гҒҜеғҚгҒ„гҒҰгҒҜгҒ„гҒӘгҒ„гҖӮгҒ гҒҢгҖҒиүҜгҒҸиҒҙгҒҸгҒЁйҮҚдҪҺйҹігӮ’дјёгҒ°гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгӮҲгҒҶгҒ гҖӮй©ҡгҒ„гҒҹгҒ®гҒҜгғ•гғ«гғ¬гғігӮёгғҰгғӢгғғгғҲDCU-F121WгҒҢгҒ“гӮҢгҒҫгҒ§гҒ®пј“пјҷеҸ·ж©ҹгҒӘгҒ©гҒ«жҗӯијүгҒ—гҒҹжҷӮгҒЁжҜ”ијғгҒ—гҒҰжҳҺгӮүгҒӢгҒ«гҒІгҒҡгҒҝгҒ®е°‘гҒӘгҒ„гҒҚгӮҢгҒ„гҒӘйҹігҒ«гҒӘгҒЈгҒҹгҒ“гҒЁгҒ гҖӮеҶ…е®№з©Қпј•гғӘгғғгғҲгғ«гҒЁжұәгҒ—гҒҰе°ҸгҒ•гҒҸгҒҜгҒӘгҒ„гҒҢгҖҒгҒ“гҒ®гғ‘гғғгӮ·гғ–гғ©гӮёгӮЁгғјгӮҝгғјж–№ејҸгҒ§гҒ®иғҢең§гҒҢе°‘гҒӘгҒ„гҒ“гҒЁгҒҢеҠ№гҒ„гҒҰгҒ„гӮӢгӮҲгҒҶгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖжң¬ж©ҹгҒҜпј’гҒӨгҒ®гғ•гғ«гғ¬гғігӮёгғҰгғӢгғғгғҲгӮ’дҪҝгҒ„еҲҶгҒ‘гҒ§гҒҚгӮӢгҒ®гҒ§гҖҒгӮҜгғ©гӮ·гғғгӮҜжӣІгҒҜгӮҰгғғгғүгӮігғјгғігҒ§гҖҒгғңгғјгӮ«гғ«жӣІгҒҜгӮұгғ–гғ©гғјгӮігғјгғігҒЁиҖғгҒҲгҒҰгҒ„гҒҹгҒҢгҖҒгӮҰгғғгғүгӮігғјгғігҒ®иҮӘ然гҒӘйҹігҒ«гӮӘгғјгғ«гғһгӮӨгғҶгӮЈгҒӘйӯ…еҠӣгӮ’ж„ҹгҒҳгӮӢгҖӮ

гҖҖгҒЁгҒ“гӮҚгҒҢгҖҒиғҢең§гҒ«гӮҲгӮӢгғҖгғігғ”гғігӮ°гҒ®гҒӘгҒҸгҒӘгҒЈгҒҹгғЎгӮӨгғігғ•гғ«гғ¬гғігӮёгғҰгғӢгғғгғҲгҒҜгғ•гғ©гғ•гғ©гҒ§гҖҒгғҗгӮ№гғүгғ©гҒ®дёҖзҷәгҒ§жҢҜеӢ•йҹігҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒ—гҒҫгҒЈгҒҹгҖӮгӮөгғ–гғҰгғӢгғғгғҲгҒ®гғ‘гғғгӮ·гғ–гғ©гӮёгӮЁгғјгӮҝгғјгӮӮеЈ®еӨ§гҒ«жҢҜе№…гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгҒ“гӮҢгҒҜ5пј‘О©гҒ®гғҖгғігғ”гғігӮ°жҠөжҠ—еҷЁгӮ’гӮ·гғ§гғјгғҲгғ”гғігҒ«дәӨжҸӣгҒ—гҒӘгҒ„гҒЁгҒӘгӮүгҒӘгҒ„гҖӮ

гҖҖгӮ·гғ§гғјгғҲгҒ—гҒҹгӮөгғ–гғ‘гғғгӮ·гғ–гғ©гӮёгӮЁгғјгӮҝгғјгҒҜиүҜгҒҸгғҖгғігғ—гҒ•гӮҢгҒҰгҖҒйҒ©еәҰгҒӘиғҢең§гҒ§гғЎгӮӨгғігғҰгғӢгғғгғҲгҒ®дҪҺйҹіеҹҹгҒ§гҒ®гҒ°гҒҹгҒӨгҒҚгӮӮдҪҺжёӣгҒ—гҒҹгҖӮгғңгғјгӮ«гғ«жӣІгҒ§гҒ®гғүгғ©гғ гӮ№гӮ„еј·еҠӣгҒӘгғҷгғјгӮ№гҖҒйӣ»еӯҗйҹігҒ®и¶…дҪҺеҹҹгҒ®е…ҘгҒЈгҒҹгӮҪгғјгӮ№гҒ§гҒҜгҒ“гҒҶгҒ—гҒҹиӘҝж•ҙгҒҢжңүеҠ№гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҒ—гҒӢгҒ—гҖҒгӮҜгғ©гӮ·гғғгӮҜжӣІгҒ®гғ•гғ«гӮӘгғјгӮұгӮ№гғҲгғ©гҒ§гҒҜгӮігғігғҲгғ©гғҗгӮ№гӮ„гғҶгӮЈгғігғ‘гғӢгҒ®еҶҚзҸҫгҒ«гӮӮгҒЈгҒЁгӮҙгӮ©гғјгҒЁгҒ„гҒҶдҪҺйҹіж„ҹгҒҢж¬ІгҒ—гҒ„гҖӮгҒ“гӮҢгҒҜжҠөжҠ—еҖӨгӮ’дёҠгҒ’гҒҰз©ҚжҘөзҡ„гҒ«гӮөгғ–гғ‘гғғгӮ·гғ–гғ©гӮёгӮЁгғјгӮҝгғјгӮ’еғҚгҒӢгҒӣгҒҹгҒҸгҒӘгӮӢгҖӮгҒқгҒ“гҒ§гҖҒгғҖгғігғ”гғігӮ°жҠөжҠ—гӮ’гғҗгғҠгғҠгғ—гғ©гӮ°гҒ®дәӨжҸӣж–№ејҸгҒӢгӮүеүҚеӣһгҒ®з•ӘеӨ–з·ЁгҒқгҒ®пј•гҒ§зҙ№д»ӢгҒ—гҒҹеҸҜеӨүжҠөжҠ—еҷЁж–№ејҸгҒ«еҲҮгӮҠжӣҝгҒҲгҒҹгҖӮ

еҶҷзңҹпј’пј”гҒ«зӨәгҒҷ200О©гҒ®еҸҜеӨүжҠөжҠ—еҷЁгҒҜдҪҝз”Ёйӣ»еҠӣгӮӮе°ҸгҒ•гҒ„гҒ®гҒ§е°ҸдҝЎеҸ·з”ЁгҒ§еҚҒеҲҶгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҒ“гӮҢгҒ§е®№жҳ“гҒ«гӮҪгғјгӮ№гҒ«еҝңгҒҳгҒҰдҪҺйҹіеҹҹгҒ®еҶҚзҸҫгӮ’иӘҝж•ҙгҒ§гҒҚгӮӢпјҲеҶҷзңҹпј’пј•пјүгҖӮ

гғңгғӘгғҘгғјгғ пј—жҷӮгҒ§0О©гӮ·гғ§гғјгғҲгҒ®дҪҺйҹігӮҝгӮӨгғҲгҖҒпј•жҷӮгҒ§200О©гҒ®дҪҺйҹігғ–гғјгӮ№гғҲгҖҒпј‘пј’жҷӮгҒ§100О©пјҲBгӮ«гғјгғ–пјүгҒ®гғҮгғ•гӮ©гғ«гғҲгҒЁгҒ„гҒЈгҒҹе…·еҗҲгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖпј”пј–еҸ·ж©ҹгҒҜгғ•гғ«гӮӘгғјгӮұгӮ№гғҲгғ©жӣІгӮ’гғҖгӮӨгғҠгғҹгғғгӮҜгҒ«жҘҪгҒ—гӮҒгӮӢгӮігғігғ‘гӮҜгғҲгҒӘгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгӮ·гӮ№гғҶгғ гӮ’зӣ®зҡ„гҒЁгҒ—гҒҰй–ӢзҷәгҒ—гҒҹгҒҢгҖҒдҪҺйҹіеҹҹгҒ®иӘҝж•ҙж©ҹиғҪгӮ„зёҰй…ҚзҪ®пј“гғҰгғӢгғғгғҲгҖҒй»„иүІгҒ„гӮЁгғігӮҜгғӯгғјгӮёгғЈгғҮгӮ¶гӮӨгғігӮӮеҗ«гӮҒгҒҰгҖҒдҪҝгҒ„гҒ“гҒӘгҒ—гҒ®йқўзҷҪгҒ„гӮ·гӮ№гғҶгғ гҒ«гҒӘгҒЈгҒҹгҖӮ

|

пј–пјҺ гғҸгӮӨгғ¬гӮҫгӮҜгғ©гӮ·гғғгӮҜпјҒ |

гҖҖпј”пј–еҸ·ж©ҹгҒҜгӮ·гғігғ—гғ«гҒӘгғ•гғ«гғ¬гғігӮёгғҰгғӢгғғгғҲпј‘зҷәгҒ®гӮ·гӮ№гғҶгғ гҒ§гҖҒй«ҳйҹіеҹҹгҒҜгӮҰгғғгғүгӮігғјгғігҒ®жҹ”гӮүгҒӢгҒ•гҒҢгҖҒдҪҺйҹіеҹҹгҒҜгғҖгғ–гғ«гғ‘гғғгӮ·гғ–гғ©гӮёгӮЁгғјгӮҝгғјгҒ®иҝ«еҠӣгҒҢгӮҜгғ©гӮ·гғғгӮҜгғӘгӮ№гғӢгғігӮ°гҒ«жңҖйҒ©гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖпј”пј–еҸ·ж©ҹгҒ®й–ӢзҷәгҒ§LEGOгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгҒ§гӮӮжң¬ж јзҡ„гҒ«гӮҜгғ©гӮ·гғғгӮҜжӣІгӮ’жҘҪгҒ—гӮҖгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгҒЈгҒҹгҖӮгҒқгҒ“гҒ§гҖҒз§ҒгӮӮи©ұйЎҢгҒ®гғҸгӮӨгғ¬гӮҫз’°еўғгӮ’ж§ӢзҜүгҒ—гҒҹгҖӮ

гҖҖD/AгӮігғігғҗгғјгӮҝгғјгҒ«гҒҜж„ӣз”ЁгҒ®96kHz24bitд»ҘдёҠгҒ«гӮӮеҜҫеҝңгҒ—гҒҹгӮөгғігғҗгғ¬гғјгҒ®SV-192SгӮ’дҪҝз”ЁгҒҷгӮӢгҖӮгӮігғігғҲгғӯгғјгғ«гғ‘гӮҪгӮігғігҒ«гҒҜе°ҸеһӢгҒ®гғҺгғјгғҲгғ‘гӮҪгӮігғігӮ’йҒёгӮ“гҒ гҖӮгғҸгғјгғүгғҮгӮЈгӮ№гӮҜгғ¬гӮ№гҖҒгғ•гӮЎгғігғ¬гӮ№гҒ®е®Ңе…Ёз„ЎйҹіPCгҒ§гҒӮгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢйҒёжҠһгҒ®зҗҶз”ұгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгӮўгғ—гғӘгӮұгғјгӮ·гғ§гғігҒҜгғ•гғӘгғјгҒ®е®ҡз•Әfoobar2000гҖӮ

гҖҖж®ӢеҝөгҒӘгҒҢгӮүSV-192SгҒҜжң¬дҪ“гҒ®USBжҺҘз¶ҡгҒ§гғҖгӮӨгғ¬гӮҜгғҲгҒ«гғҸгӮӨгғ¬гӮҫдҝЎеҸ·гӮ’еҸ—гҒ‘гӮүгӮҢгҒӘгҒ„гҖӮ

гҒқгҒ“гҒ§гҖҒUSBдҝЎеҸ·гӮ’еҗҢи»ёгғҮгӮёгӮҝгғ«дҝЎеҸ·гҒ«еӨүжҸӣгҒҷгӮӢгғҸгғјгғүгӮҰгӮ§гӮўгҒЁгҒ—гҒҰStereo SoundеҲҠгҒ®DigiFiиӘҢпј‘пј•еҸ·гҒ«д»ҳеұһгҒ—гҒҰгҒ„гҒҹD/DгӮігғігғҗгғјгӮҝгӮ’еҲ©з”ЁгҒ—гҒҹпјҲеҶҷзңҹпј’пј–пјүгҖӮ

е°Ӯз”ЁгҒ®гӮұгғјгӮ№гҒ«е…ҘгӮҢгӮӢгҒЁйӣ‘иӘҢд»ҳйҢІгҒЁгҒҜжҖқгҒҲгҒӘгҒ„з«ӢжҙҫгҒӘгӮӘгғјгғҮгӮЈгӮӘж©ҹеҷЁгҒЁгҒ—гҒҰгҒ®дҪҮгҒҫгҒ„гҒ§гҒӮгӮӢпјҲеҶҷзңҹпј’пј—пјүгҖӮгҒҫгҒҹгҖҒдёҠгҒ«д№—гҒӣгҒҹж©ҹеҷЁгҒҜеҗҢиӘҢпј‘пј–еҸ·гҒ®д»ҳеұһгғҳгғғгғүгғӣгғігӮўгғігғ—д»ҳгҒҚгғҸгӮӨгғ¬гӮҫD/AгӮігғігғҗгғјгӮҝгғјгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖгҒ•гҒҰгҖҒгғҸгӮӨгғ¬гӮҫгғҹгғҘгғјгӮёгғғгӮҜгҒЁгҒҜгҒ©гӮ“гҒӘйҹігҒҢгҒҷгӮӢгҒ®гҒ гӮҚгҒҶгҒӢпјҹ

гғҸгӮӨгғ¬гӮҫгҒ®еҠ№жһңгӮ’зўәиӘҚгҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ«гғҳгғғгғүгғӣгғігҒ§CDгғ•гӮ©гғјгғһгғғгғҲгҒЁгҒ®йҒ•гҒ„гӮ’иҒҙгҒ„гҒҰгҒҝгҒҹгҖӮ

гғҖгӮҰгғігғӯгғјгғүгӮөгӮӨгғҲгҒ§иіје…ҘгҒ—гҒҹгғҸгӮӨгғ¬гӮҫгғҹгғҘгғјгӮёгғғгӮҜгҒҜгӮөгғігғ—гғӘгғігӮ°е‘Ёжіўж•°96kHzгҒ§еҲҶи§ЈиғҪ24bitгҒ§гҒӮгӮӢгҒҢгҖҒfoobar2000гҒ®иЁӯе®ҡгҒ§CDгғ•гӮ©гғјгғһгғғгғҲгҒ®44.1kHzгҖҒ16bitгҒ«гғӘгӮўгғ«гӮҝгӮӨгғ гҒ«гғҖгӮҰгғігӮігғігғҗгғјгғҲгҒ§гҒҚгӮӢгҖӮгғ‘гӮҪгӮігғігҒ®еҶ…и”өгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгҒ§еҶҚз”ҹгҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ«гӮӮгғҮгғ•гӮ©гғ«гғҲгҒҢгҒ“гҒ®еӨүжҸӣзҠ¶ж…ӢгҒӘгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒ“гҒ®жҜ”ијғгҒҢжӯЈгҒ—гҒ„гҒӢгҒҜгӮҸгҒӢгӮүгҒӘгҒ„гҒҢгҖҒеҶҷзңҹгҒ®гғҳгғғгғүгғӣгғігӮ·гӮ№гғҶгғ гҒ§иҒҙгҒ„гҒҰгҒҝгҒҰгғ•гӮ©гғјгғһгғғгғҲгҒ®йҒ•гҒ„гӮ’иҒҙгҒҚеҲҶгҒ‘гӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгӮӢгҒ гӮҚгҒҶгҒӢпјҹ

гғ»гғ»гғ»зөҗжһңгҒҜй©ҡгҒҸгҒ»гҒ©гҒ®жҳҺгӮүгҒӢгҒӘйҒ•гҒ„гҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҖӮ

CDгғ•гӮ©гғјгғһгғғгғҲгҒ§гҒҜйҹіе ҙгҒҢй ӯгҒ®дёӯеӨ®гҒ«е®ҡдҪҚгҒҷгӮӢгҖҒгҒ„гҒӢгҒ«гӮӮгғҳгғғгғүгғӣгғігҒ®йҹігҒ§гҒӮгӮӢгҒ®гҒ«еҜҫгҒ—гҒҰгғҸгӮӨгғ¬гӮҫгӮөгӮҰгғігғүгҒ§гҒҜгғҳгғғгғүгғӣгғігӮ’еҝҳгӮҢгӮӢгҒ»гҒ©гҒ®иҮӘ然гҒӘйҹіе ҙж„ҹгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҒҫгӮӢгҒ§еӨ§гғӣгғјгғ«гҒЁе°Ҹгғӣгғјгғ«гҒ®йҒ•гҒ„гҒ®гӮҲгҒҶгҒ гҖӮдҪҷйҹ»гҒ®жғ…е ұйҮҸгҒҢгҒҫгҒЈгҒҹгҒҸйҒ•гҒҶгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҒ“гӮҢгҒҜгҒҷгҒ”гҒ„гҖӮ

гҖҖ1982е№ҙгҒ«CDгҒҢзҷ»е ҙгҒ—гҒҹгҒЁгҒҚгҖҒдёҖйғЁгҒ®гӮӘгғјгғҮгӮЈгӮӘгғһгғӢгӮўгҒҹгҒЎгҒҜгҒқгҒ®йҹігӮ’еҗҰе®ҡгҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгҖӮ

еҪ“жҷӮеӯҰз”ҹгҒ гҒЈгҒҹз§ҒгҒҜжңӘжқҘзҡ„гҒӘе…үгғҮгӮЈгӮ№гӮҜгҒ®иЈҪе“ҒеҢ–гҒ«гғҜгӮҜгғҜгӮҜгҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгҒҢгҖҒеҪ“жҷӮгҒ®жҠҖиЎ“гҒ®йҷҗз•ҢгҒЁгҒҜгҒ„гҒҲгҖҒгҒ“гӮҢгҒ»гҒ©гғ•гӮ©гғјгғһгғғгғҲгҒ®йҒ•гҒ„гӮ’дәәгҒ®иҒҙиҰҡгҒҢиӘҚиӯҳгҒ§гҒҚгӮӢгҒЁгҒҜжҖқгӮҸгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҖӮ

гҖҖгҒ“гҒ“гҒ®гҒЁгҒ“гӮҚгғҸгӮӨгғ¬гӮҫгӮҜгғ©гӮ·гғғгӮҜгӮ’иҒҙгҒҚгҒҫгҒҸгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгҒҫгӮӢгҒ§з©әж°—ж„ҹгҒҢгҒЎгҒҢгҒҶгҖӮ

гӮӮгҒЎгӮҚгӮ“гҖҒйҢІйҹігҒ«гӮҲгҒЈгҒҰгӮҜгӮӘгғӘгғҶгӮЈгҒҜз•°гҒӘгӮӢгҒҢгҖҒз·ҸгҒҳгҒҰгҒҷгҒ°гӮүгҒ—гҒ„гҖӮ

йҹігҒ®гҒӘгӮҒгӮүгҒӢгҒ•гҒҢжҳҺгӮүгҒӢгҒ«иүҜгҒ„гҒ®гҒ гҖӮжј”еҘҸиҖ…гҒ®жӨ…еӯҗгҒ®гҒҚгҒ—гҒҝйҹігҒҫгҒ§е®ҹгҒ«гӮҜгғӘгӮўгҒ«иҒһгҒ“гҒҲгӮӢгҖӮ

гҒ“гӮҢгҒҫгҒ§гғҺгӮӨгӮәгҒЁгҒ—гҒӢжҖқгҒҲгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҒ“гӮҢгӮүгҒ®з’°еўғйҹігҒҫгҒ§гӮӮгҒҢжҘҪеҷЁгӮ’ж§ӢгҒҲгӮӢж°—иҝ«гҒ®гӮҲгҒҶгҒ«ж„ҹгҒҳгӮүгӮҢгӮӢгҒ®гҒ гҒӢгӮүгӮӘгғүгғӯгӮӯгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖ96kHzгӮөгғігғ—гғӘгғігӮ°гҒ гҒЁ40kHzд»ҘдёҠгҒ®гғ¬гӮ№гғқгғігӮ№гҒҢгҒӮгӮӢгҖӮ10cmгғ•гғ«гғ¬гғігӮёгҒ гҒ‘гҒ§гҒҜгҒЎгӮҮгҒЈгҒЁеҶҚз”ҹеӣ°йӣЈгҒ гҖӮгҒқгҒ“гҒ§гӮ№гғјгғ‘гғјгғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјгӮ’иҝҪеҠ гҒ—гҒҹгҖӮTAKETиЈҪгҒ®BATONEгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒ“гӮҢгҒҜй«ҳеҲҶеӯҗең§йӣ»гғҸгӮӨгғ«еһӢй§ҶеӢ•ж–№ејҸгҒЁиЁҖгҒ„гҖҒгғ”гӮЁгӮҫгғ•гӮЈгғ«гғ гӮ’з”ЁгҒ„гҒҹгӮ№гғјгғ‘гғјгғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјгҒ гҖӮ

гҒ“гҒ®иЈҪе“ҒгҒ®зү№жҖ§гҒҜгҖҖеҶҚз”ҹе‘Ёжіўж•°еёҜеҹҹпјҡ20kHzпҪһ60kHzгҖҖеҮәеҠӣйҹіең§гғ¬гғҷгғ«пјҡ90dBВұ3dB/W/mгҒЁгҒ„гҒҶгҖҒгҒҫгҒ•гҒ«и¶…йҹіжіўзҷәз”ҹеҷЁгҒӘгҒ®гҒ гҖӮ

гҖҖгҒ“гӮҢеҚҳдҪ“гҒ§йҹігӮ’иҒҙгҒ„гҒҰгӮӮгҒҫгҒЈгҒҹгҒҸиҒҙгҒ“гҒҲгҒӘгҒ„гҖӮгҒЁгҒ“гӮҚгҒҢдёҚжҖқиӯ°гҒӘгҒ“гҒЁгҒ«гҖҒгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгӮ·гӮ№гғҶгғ гҒ®дёҠгҒ«д№—гҒӣгӮӢгҒЁеҲәжҝҖзҡ„гҒӘй«ҳйҹігҒҢжҹ”гӮүгҒӢгҒҸгҒӘгӮӢгҖӮгҒ©гҒҶгӮӮгҖҒи¶…йҹіжіўгӮ’еҶҚз”ҹгҒҷгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶгӮҲгӮҠгҒҜгӮўгӮҝгғғгӮҜйҹігҒ®гғ¬гӮ№гғқгғігӮ№гӮ’ж”№е–„гҒҷгӮӢеҠ№жһңгҒҢй«ҳгҒ„гӮҲгҒҶгҒ гҖӮжүӢгӮ’гҒҹгҒҹгҒ„гҒҹгӮҲгҒҶгҒӘгӮӨгғігғ‘гғ«гӮ№йҹігҒ«гҒҜгҒҷгҒ№гҒҰгҒ®еёҜеҹҹгҒ®йҹігҒҢеҗ«гҒҫгӮҢгӮӢгҖӮжҘҪеҷЁгҒ®еҖҚйҹігӮӮи¶…й«ҳйҹіеҹҹгҒҫгҒ§з”ҹгҒҳгҒҰгҒҠгӮҠгҖҒгҒ“гҒ®гғ¬гӮ№гғқгғігӮ№гҒҢиүҜгҒҸгҒӘгҒ„гҒЁдҪҺйҹіеҹҹгҒ«гӮӮеҪұйҹҝгҒҢеҮәгӮӢгҖӮгғҸгӮӨгғ¬гӮҫгӮөгӮҰгғігғүгҒҜжң¬жқҘеҝ…иҰҒгҒӘзү№жҖ§гҒ§гҒӮгӮӢгҒЁжҖқгҒҲгӮӢгҖӮ

|

пј—пјҺгҒҠгӮҸгӮҠгҒ« |

пј”пј–еҸ·ж©ҹгҒ§гғҸгӮӨгғ¬гӮҫгӮҜгғ©гӮ·гғғгӮҜгӮ’иҒҙгҒҸгғ»гғ»гғ»

йҹігҒҢиүҜгҒ„гҒӘгҒ©гҒЁгҒ„гҒҶгғ¬гғҷгғ«гҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҖӮ

зҙ зӣҙгҒ«ж„ҹеӢ•гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮз§ҒгҒ®гғӘгӮ№гғӢгғігӮ°гғ«гғјгғ гҒ§гҒ“гӮ“гҒӘйҹігҒҢиҒҙгҒ‘гӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгӮӢгҒЁгҒҜгҖӮ

еӨ©жүҚгҒ®дҪңжӣІе®¶гҒ«гҖҒеӨ©жүҚгҒ®жј”еҘҸ家гҒ«гҖҒгҒқгҒ—гҒҰгҒ“гҒ®жҠҖиЎ“гӮ’жҸҗдҫӣгҒ—гҒҰгҒҸгӮҢгҒҹгӮЁгғігӮёгғӢгӮўйҒ”гҒ«ж„ҹи¬қгҒҷгӮӢгҒ®гҒҝгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

Bravo! High-Resolution Audio.

пјҲ2015.5.6пјү

гғҸгӮӨгғ¬гӮҫгӮҜгғ©гӮ·гғғгӮҜеҶҚз”ҹз’°еўғ

з•ӘеӨ–з·ЁгҒқгҒ®5 вүӘ LEGOгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгҒ®иЈҪдҪң вү« 第37е ұ