|

LEGO SPEAKER 第41е ұ вүӘ第40е ұ 第42е ұвү« |

пј¬пјҘпј§пјҜгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгҒ®иЈҪдҪңгҖҖ第41е ұ

з„ЎжҢҮеҗ‘жҖ§LEGOгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјпј•пј‘еҸ·ж©ҹ

|

пј‘пјҺ LEGOгҒ®гғ”гғ©гғҹгғғгғү |

гҖҖе…Ҳж—ҘгҖҒз§ҒгҒ®FacebookгғҡгғјгӮёгӮ’гҒ”иҰ§гҒ„гҒҹгҒ гҒ„гҒҰгҒ„гӮӢж–№гҒӢгӮүгҒ”ж„ҸиҰӢгӮ’й ӮжҲҙгҒ—гҒҹгҖӮ гҖҢSPгӮ’ж„ҸиӯҳгҒ—гҒӘгҒ„зҪ®зү©гҒ®гӮҲгҒҶгҒӘж„ҹгҒҳгҒ®SPгҒҜгҒ©гҒҶгҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҖӮз„ЎжҢҮеҗ‘жҖ§гҒ®SPгҒ§гҒҷгҖӮ

гҖҖ70е№ҙд»ЈгҒ®JBLгҒ«гҒӮгҒЈгҒҹгӮўгӮҜгӮЁгғӘгӮўгӮ№пј”гӮ’е°ҸеһӢеҢ–гҒ—гҒҹж„ҹгҒҳгҒ§гҒҷгҖӮгҖҚ гҒ”жҸҗжЎҲгҒӮгӮҠгҒҢгҒЁгҒҶгҒ”гҒ–гҒ„гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮж—©йҖҹжҺЎз”ЁгҒ•гҒӣгҒҰгҒ„гҒҹгҒ гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮ

гҖҖJBL 109 AQUARIUS в…ЈгҒҜз§ҒгӮӮе®ҹзү©гӮ’дёҖеәҰгӮӘгғјгғҮгӮЈгӮӘгғ•гӮ§гӮўгҒ§иҒҙгҒ„гҒҹгҒ“гҒЁгҒҢгҒӮгӮӢгҒҢгҖҒгҒЁ гҒҰгӮӮйқўзҷҪгҒ„ж§ӢйҖ гҒ®гғҲгғјгғ«гӮ№гӮҝгӮӨгғ«гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгӮ·гӮ№гғҶгғ гҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҖӮ гғӘгғ•гғ¬гӮҜгӮҝгғјгҒЁе‘јгҒ°гӮҢгӮӢеҶҶйҢҗгҒ®еҸҚе°„еҷЁгҒ§дёҠеҗ‘гҒҚгҒ®гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒӢгӮүгҒ®еҸҚе°„йҹігӮ’е…Ёе‘ЁеӣІгҒ«ж”ҫе°„гҒҷгӮӢж–№ејҸгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ е®ҹзү©гҒҜиӨҮйӣ‘гҒӘж§ӢйҖ гҒ гҒҢгҖҒгҒ“гӮҢгӮ’гӮ·гғігғ—гғ«гҒ«гҒ—гҒҰпј•пј‘еҸ·ж©ҹгҒҜиЈҪдҪңгҒ—гҒҰгҒҝгҒҹгҒ„гҖӮ

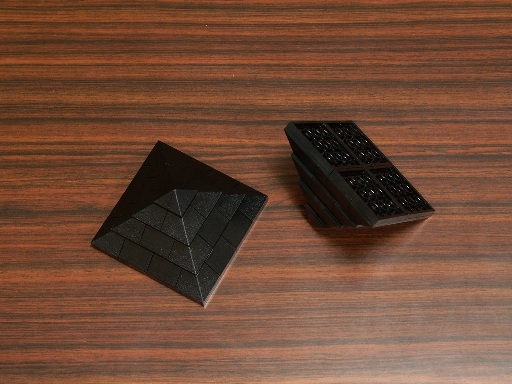

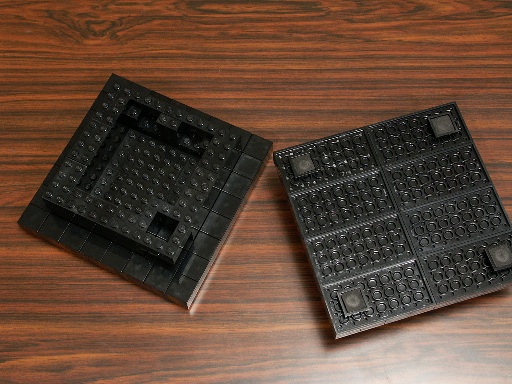

гҖҖз„ЎжҢҮеҗ‘жҖ§гӮ·гӮ№гғҶгғ гҒҜгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгҒ®еӯҳеңЁгӮ’еҝҳгӮҢгӮӢзӢ¬зү№гҒ®йҹіе ҙеҶҚз”ҹгӮ’еҸҜиғҪгҒ«гҒҷгӮӢгҖӮ з„ЎжҢҮеҗ‘жҖ§гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгҒ®иЈҪдҪңгҒ§гӮӯгғјгғ‘гғјгғ„гҒЁгҒӘгӮӢгҒ®гҒҜгғӘгғ•гғ¬гӮҜгӮҝгғјгҒ§гҒӮгӮӢгҒҢгҖҒLEGOгҒ§гғ”гғ©гғҹгғғгғүгӮ’йҖ гҒЈгҒҰгҒҝгҒҹпјҲеҶҷзңҹпј’пјүгҖӮжң¬еҪ“гҒҜеҶҶйҢҗеҪўгҒ®гӮігғјгғігҒ«гҒ—гҒҹгҒ„гҒ®гҒ гҒҢгҖҒгҒ“гӮҢгҒҜж–ӯеҝөгғ»гғ»гғ»гҖӮ гҒӘгӮ“гҒЁгҒӘгҒҸеұӢж №гҒЈгҒҪгҒ„гҒ®гҒҜгҖҒжң¬жқҘгҒҜеұӢж №з”ЁгҒ®LEGOгғ–гғӯгғғгӮҜгҒ гҒӢгӮүгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒ гҒҢгҖҒгӮ№гғӯгғјгғ—и§’еәҰгҒҜ45еәҰгҒ§йғҪеҗҲгҒҢиүҜгҒ„гҖҒ гҒ•гӮүгҒ«гҖҒгҒ“гҒ®гӮ№гғӯгғјгғ—гғ–гғӯгғғгӮҜгҒ®иЎЁйқўгҒ«гҒҜзІ’зҠ¶жҖ§гҒҢгҒӮгӮҠгҖҒиүҜгҒ„ж„ҹгҒҳгҒ®жӢЎж•ЈеҠ№жһңгҒ«гҒӘгӮӢгҒЁжҖқгҒҶгҖӮ

гҒҹгҒ гҖҒдёҖгҒӨи§ЈжұәгҒ—гҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°гҒӘгӮүгҒӘгҒ„гҒ“гҒЁгҒҢгҒӮгӮӢгҒ®гҒ гҖӮ

|

пј’пјҺпј•пј‘еҸ·ж©ҹгҒ®иЁӯиЁҲ |

гҖҖз„ЎжҢҮеҗ‘жҖ§гҒ«иҝ‘гҒ„гӮігғігӮ»гғ—гғҲгҒ®гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгӮ·гӮ№гғҶгғ гҒҜд»ҘеүҚгҒ«гӮӮиЈҪдҪңгҒ—гҒҹгҒ“гҒЁгҒҢгҒӮгӮӢгҖӮ еҸҢжҢҮеҗ‘зү№жҖ§гӮігғігғ‘гӮҜгғҲLEGOгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјпј“пј”еҸ·ж©ҹгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮпјҲLEGOгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгҒ®иЈҪдҪңгҖҖ第25е ұеҸӮз…§пјү

гҒ“гҒ®гғўгғҮгғ«гҒҜгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгӮ’еүҚеҫҢгҒ«иЈ…зқҖгҒ—гҒҰеҸҢжҢҮеҗ‘жҖ§гӮ’жҢҒгҒҹгҒӣгҒҹгӮӮгҒ®гҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҖӮ гҒ•гӮүгҒ«е·ҰеҸігҒ«гғ‘гғғгӮ·гғ–гғ©гӮёгӮЁгғјгӮҝгғјгғҰгғӢгғғгғҲгӮӮжҗӯијүгҒ—гҒҰдҪҺйҹіеҹҹгҒ§гҒҜз„ЎжҢҮеҗ‘жҖ§гҒ«иҝ‘гҒ„еӢ•дҪңгӮ’зӢҷгҒЈгҒҰгҒҝгҒҹгҖӮ и©•дҫЎгҒҜгӮ„гҒҜгӮҠйҹіе ҙж„ҹгҒ«е„ӘгӮҢгҒҰгҒ„гҒҹгҒҢгҖҒгҒӢгҒӘгӮҠгӮігғігғ‘гӮҜгғҲгҒ«гҒ—гҒҹгҒ®гҒ§дҪҺйҹіеҹҹгҒ®йҮҸж„ҹгҒҢдёҚи¶ігҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгҖӮ

гҖҖгҒҠгҒқгӮүгҒҸгҖҒз„ЎжҢҮеҗ‘жҖ§гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгӮ·гӮ№гғҶгғ гҒҜе®ҡдҪҚгҒ®еӨ§еҲҮгҒӘгғңгғјгӮ«гғ«жӣІгӮҲгӮҠгҒҜгғӣгғјгғ«гҒ§жј”еҘҸгҒ•гӮҢгӮӢгӮӘгғјгӮұгӮ№гғҲгғ©жӣІгҒ« гғһгғғгғҒгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒЁжҖқгҒҶгҖӮгҒӘгҒ®гҒ§гҖҒдҪҺйҹіеҹҹгҒ®йҮҸж„ҹгҒҢгӮӮгҒЈгҒЁж¬ІгҒ—гҒҸгҒӘгӮӢгҖӮд»ҠеӣһгҒҜеӨ§еһӢгҒ®гӮЁгғігӮҜгғӯгғјгӮёгғЈгҒ«гҒ—гҒҰгҒҝгҒҹгҒ„гҖӮ

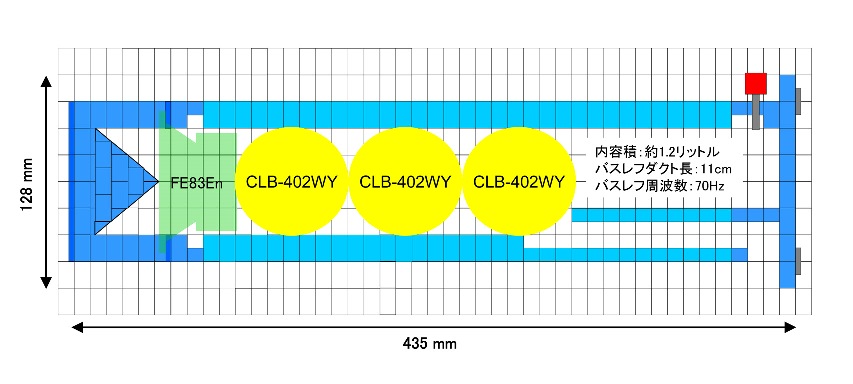

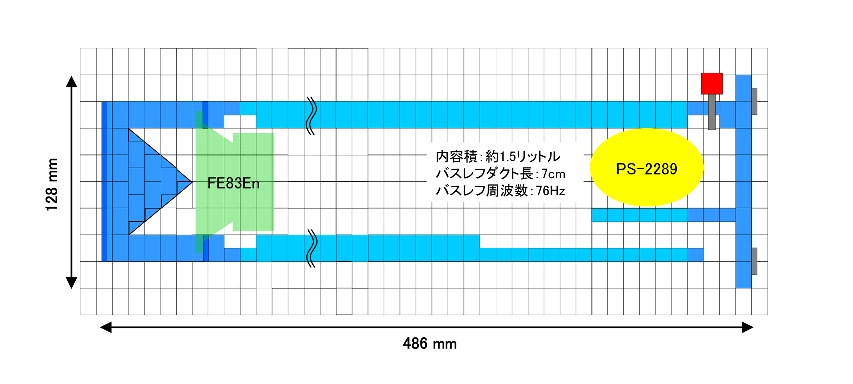

гҖҖз„ЎжҢҮеҗ‘жҖ§гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгӮ·гӮ№гғҶгғ пј•пј‘еҸ·ж©ҹгҒ®ж§ӢйҖ еӣігӮ’еӣіпј‘гҒ«зӨәгҒҷгҖӮ

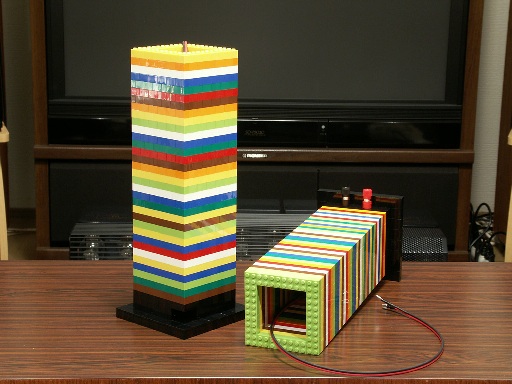

жЁӘгҒ«жҸҸгҒ„гҒҰгҒ„гӮӢгҒҢгҖҒе®ҹйҡӣгҒҜгҒ“гӮҢгӮ’з«ӢгҒҰгҒҰдҪҝз”ЁгҒҷгӮӢгҖӮ8cmгғ•гғ«гғ¬гғігӮёгғҰгғӢгғғгғҲжҗӯијүгҒ®й«ҳгҒ•435mmгҒ®гӮігғ©гғ гӮҝгӮӨгғ—гғҮгӮ¶гӮӨгғігҒ§гҖҒж§ӢйҖ гҒҜгӮ·гғігғ—гғ«гҒӘгғҗгӮ№гғ¬гғ•ж–№ејҸгҒ®гӮігғ©гғ гҒ«з„ЎжҢҮеҗ‘жҖ§гғӘгғ•гғ¬гӮҜгӮҝгғјгӮ’иў«гҒӣгҒҹгӮӮгҒ®гҒ гҖӮ

гҖҖе…ҲгҒ«иҝ°гҒ№гҒҹдёҖгҒӨи§ЈжұәгҒ—гҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°гҒӘгӮүгҒӘгҒ„гҒ“гҒЁгҒЁгҒҜпјҹгғ»гғ»гғ»гҒ“гҒ®гғӘгғ•гғ¬гӮҜгӮҝгғјгӮ’дёӢеҗ‘гҒҚгҒ«еҸ–гӮҠд»ҳгҒ‘гӮӢеҝ…иҰҒгҒҢ гҒӮгӮӢгҒ“гҒЁгҒӘгҒ®гҒ гҖӮгҒӨгҒҫгӮҠгҖҒLEGOгғ–гғӯгғғгӮҜгҒ®иЈҸеҒҙгҖҒеҮ№йқўгҒ©гҒҶгҒ—гӮ’еӣәе®ҡгҒ—гҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°гҒӘгӮүгҒӘгҒ„гҖӮгҒ“гҒ®ж–№жі•гҒ«гҒҜиЈҸжҠҖгҒ§гҒӮгӮӢгҒҢгҖҒ еҶҷзңҹпј“гҒ®гӮҲгҒҶгҒ«е°ҸгҒ•гҒӘдёүи§’гӮҝгӮӨгғ«гғ–гғӯгғғгӮҜгӮ’з”ЁгҒ„гӮӢгҖӮ гҒ“гӮҢгӮ’LEGOгғ–гғӯгғғгӮҜиЈҸйқўгҒ®и§’гҒ«гҒҜгӮҒиҫјгӮҖгҒЁиЈҸйқўгҒ©гҒҶгҒ—гӮ’д»ҳгҒ‘гӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгӮӢгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ пјҲгғ¬гӮҙгғ“гғ«гғҖгғјзҡ„гҒ«гҒҜгғһгғҠгғјйҒ•еҸҚпјҹпјү

гҖҖеҶ…йғЁгҒ«гҒҜгӮҪгғ•гғҲгғңгғјгғ«гӮ’пј“еҖӢе…ҘгӮҢгҒҹпј”пјҳеҸ·ж©ҹгҒӢгӮүгҒ®гӮЁгӮўгӮөгӮ№гғ»гғҗгӮ№гғ¬гғ•ж–№ејҸгҖӮ пјҲеҫҢгҒ§иҝ°гҒ№гӮӢгҒҢпј“еҖӢгҒҜе…ҘгӮҢгҒҷгҒҺгҒ гҒЈгҒҹпјү

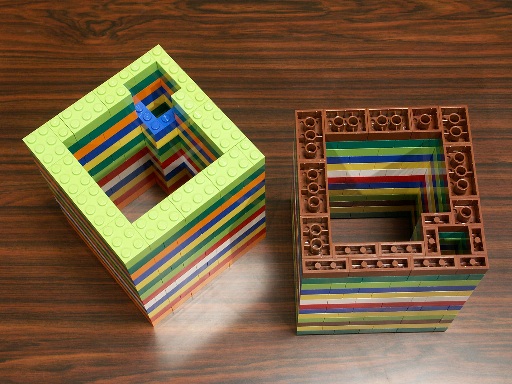

гҖҖдёҖиҲ¬зҡ„гҒ«з„ЎжҢҮеҗ‘жҖ§гӮ·гӮ№гғҶгғ гҒЁиЁҖгҒҲгҒ°гҖҒгҒ“гҒ®гӮҲгҒҶгҒ«дёҠеҗ‘гҒҚгҒ®гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒ®дёҠйғЁгҒ«гғӘгғ•гғ¬гӮҜгӮҝгғјгӮ’ д№—гҒӣгҒҹгғҲгғјгғ«гӮ№гӮҝгӮӨгғ«гҒ«гҒӘгӮӢгҒ гӮҚгҒҶгҖӮ д№…гҒ—гҒ¶гӮҠгҒ®LEGOгғ–гғӯгғғгӮҜз©ҚгҒҝдёҠгҒ’дҪңжҲҗгҒ«гӮҲгӮӢгғҗгғјгғҶгӮЈгӮ«гғ«гӮҝгӮӨгғ—гҒ®гӮЁгғігӮҜгғӯгғјгӮёгғЈгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ гғҗгӮ№гғ¬гғ•гғҖгӮҜгғҲгҒҢеӣӣи§’гҒ„гӮігғ©гғ гҒ®дёҖи§’гҒ«еҸҺгӮҒгӮүгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒҢж§ӢйҖ дёҠгҒ®зү№еҫҙгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ 435mmгҒЁиғҢгҒ®й«ҳгҒ„гӮөгӮӨгӮәгҒ®гӮҸгӮҠгҒ«еҶ…е®№з©ҚгҒҢ1.2гғӘгғғгғҲгғ«гҒ—гҒӢгҒӘгҒ„гҒ®гҒҜеЈҒеҺҡгҒ®еҺҡгҒ„LEGOгӮЁгғігӮҜгғӯгғјгӮёгғЈгҒ®ж¬ зӮ№гҒ гҖӮ

гҖҖд»ҠеӣһдҪҝз”ЁгҒҷгӮӢгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒҜFOSTEXгҒ®е®ҡз•Ә8cmгғ•гғ«гғ¬гғігӮёгғҰгғӢгғғгғҲгҒ®FE83EnпјҲеҶҷзңҹпј”пјүгҖӮ з§ҒгҒҢ30е№ҙд»ҘдёҠеүҚгҖҒеӯҰз”ҹжҷӮд»ЈгҒ«е§ӢгӮҒгҒҰгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгӮ·гӮ№гғҶгғ гӮ’иҮӘдҪңгҒ—гҒҹгҒ®гӮӮгҖҒгҒ“гҒ®гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲпјҲж—§гғҗгғјгӮёгғ§гғіпјүгҒ§ гҒӮгҒЈгҒҹгҖӮжӯҙеҸІгҒ®гҒӮгӮӢгҖҒеҝҳгӮҢгӮүгӮҢгҒӘгҒ„гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒӘгҒ®гҒ гҖӮ гғ—гғ¬гӮ№гғ•гғ¬гғјгғ гҒ гҒҢгҖҒгғһгӮ°гғҚгғғгғҲгӮӮеӨ§гҒҚгҒҸй јгӮӮгҒ—гҒ„гҖӮжҢҜеӢ•жқҝгӮігғјгғігҒҜгғҗгғҠгғҠгҒ®з№Ҡз¶ӯгӮ’еҗ«гӮ“гҒ зҙҷгҒ§жҳҺгӮӢгҒ„йҹіиүІгҒҢзү№еҫҙгҖӮ гҒ—гҒӢгҒ—гҖҒжңҖдҪҺе…ұжҢҜе‘Ёжіўж•°foгҒҜ165HzгҒЁ8cmгғҰгғӢгғғгғҲгҒ«гҒ—гҒҰгҒҜй«ҳгҒҸгҖҒгӮЁгғігӮҜгғӯгғјгӮёгғЈгӮ’е·ҘеӨ«гҒ—гҒӘгҒ„гҒЁдҪҺйҹіеҹҹгҒҢ еҮәгҒ«гҒҸгҒ„гҒ®гҒҢе°‘гҒ—йӣЈгҒ—гҒ„гҒЁгҒ“гӮҚгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖгҒ“гҒ®гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒҜз«ҜеӯҗгҒҢгғ—гғ©гӮ№гҖҒгғһгӮӨгғҠгӮ№гҒЁгӮӮеҗҢгҒҳгӮөгӮӨгӮәгҒ§гҒӮгӮӢгҒҢгҖҒ гғһгӮӨгғҠгӮ№еҒҙгҒҢе°ҸгҒ•гҒ„з«ҜеӯҗгҒ®гғҰгғӢгғғгғҲгӮӮеӨҡгҒ„гҖӮжҺҘз¶ҡжҷӮгҒ«й–“йҒ•гҒҲгӮ„гҒҷгҒ„гҒ®гӮӮж°—гҒ«гҒӘгӮӢгҖӮ гҒҫгҒҹгҖҒеҶҷзңҹгҒ®ж§ҳгҒ«жҺҘз¶ҡз«ҜеӯҗгҒҢгғһгӮ°гғҚгғғгғҲгҒ«жҺҘи§ҰгҒ—гҒҰгӮ·гғ§гғјгғҲгҒ—гҒӘгҒ„гӮҲгҒҶгҒ«гғ•гӮ§гғ«гғҲгӮ·гғјгғ«гӮ’иІјгҒЈгҒҹгҖӮ

гҖҖгғҗгӮ№гғ¬гғ•гғҖгӮҜгғҲгҒ®е…ұжҢҜе‘Ёжіўж•°гҒҜеҶ…е®№з©Қ1.2гғӘгғғгғҲгғ«гҖҒгғҖгӮҜгғҲй•·11cmгҒ§70HzгҒЁгҒ—гҒҹгҒҢгғҰгғӢгғғгғҲfoгҒ®165HzгҒ«гҒҜ гҒЎгӮҮгҒЈгҒЁдҪҺгҒҷгҒҺгӮӢгҒӢгӮӮгҒ—гӮҢгҒӘгҒ„гҖӮиӘҝж•ҙгҒҢеҝ…иҰҒгҒ«гҒӘгӮӢгҒ гӮҚгҒҶгҖӮ гғҲгғғгғ—гғҳгғ“гғјгҒӘж§ӢйҖ гҒӘгҒ®гҒ§и»ўеҖ’еҜҫзӯ–гҒ«гғҷгғјгӮ№гғ—гғ¬гғјгғҲгӮ’гҒІгҒЁгҒҫгӮҸгӮҠеӨ§гҒҚгҒҸгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

|

пј“пјҺпј•пј‘еҸ·ж©ҹгҒ®иЈҪдҪң |

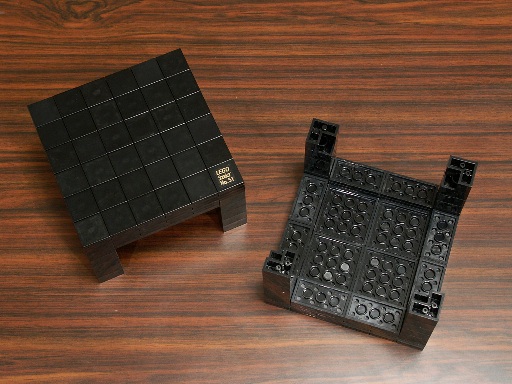

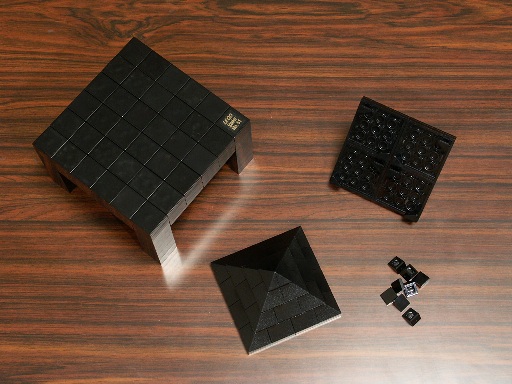

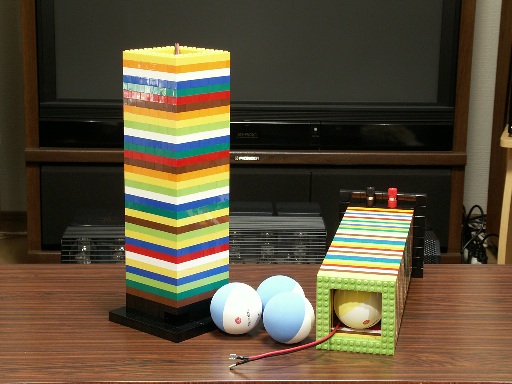

гҖҖжә–еӮҷгҒ—гҒҹе…ЁйғЁе“ҒгӮ’еҶҷзңҹпј•гҒ«зӨәгҒҷгҖӮгӮ«гғ©гғ•гғ«гҒӘгғ•гғ¬гғјгғ гғ‘гғјгғ„гҒҢзӣ®з«ӢгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒҢгҖҒ жң¬ж©ҹгҒҜLEGOгғ–гғӯгғғгӮҜдҪҝз”ЁйҮҸгӮӮеӨҡгҒ„гғўгғҮгғ«гҒ гҖӮ

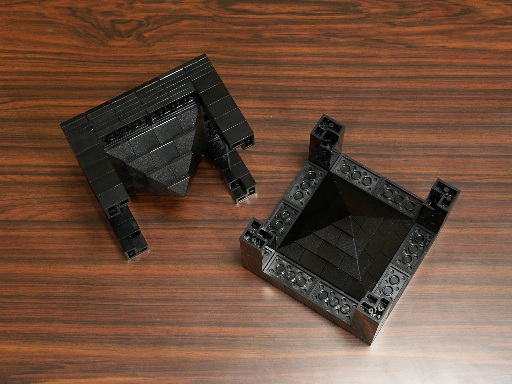

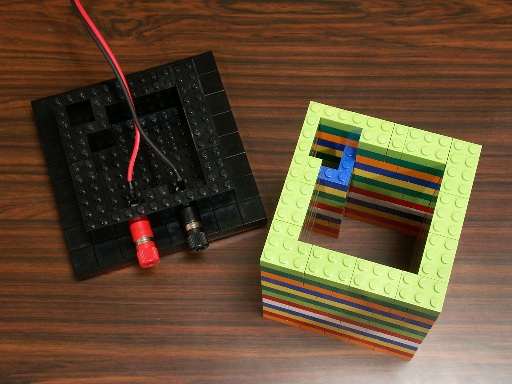

гҖҖеҶҷзңҹпј–гҒҜгғҲгғғгғ—гғ‘гғҚгғ«гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒ“гҒ®дёӢйғЁгҒ«гғӘгғ•гғ¬гӮҜгӮҝгғјгҒҢиЈ…зқҖгҒ•гӮҢгӮӢгҖӮ зҙ°гҒ„пј”жң¬жҹұгҒ®еӣәе®ҡгҒӘгҒ®гҒ§гҒӮгҒҫгӮҠеј·еәҰгҒҜеҸ–гӮҢгҒӘгҒ„гҖӮгҒ•гӮүгҒ«гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒЁгҒ®е№ІжёүгӮ’йҒҝгҒ‘гӮӢгҒҹгӮҒгҒ«жҺҘеҗҲйқўз©ҚгӮӮе°‘гҒӘгҒҸгҒӘгҒЈгҒҰгҒ—гҒҫгҒЈгҒҹгҖӮгҒ“гҒ®йғЁеҲҶгҒ«еҠӣгҒҢеҠ гӮҸгӮүгҒӘгҒ„гӮҲгҒҶгҒ«жіЁж„ҸгҒ—гҒҰдҪҝз”ЁгҒҷгӮӢеҝ…иҰҒгҒҢгҒӮгӮӢгҖӮ

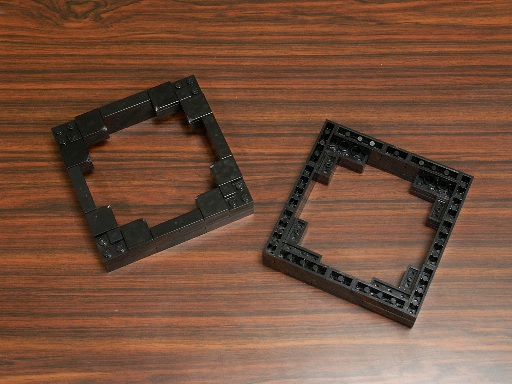

гҖҖгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгғ•гғ¬гғјгғ пјҲеҶҷзңҹпј—пјүгҒҜгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒ®еӣәе®ҡз©әй–“гӮ’зўәдҝқгҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ«пј‘гғ”гғғгғҒпјҳmmгҒ§йҖ гӮӢгҖӮ пј”йҡ…гҒ«гғҚгӮёжӯўгӮҒгҒ®гҒҹгӮҒгҒ®гғ„гғҗгӮ’д»ҳгҒ‘гҖҒдёҠйқўгҒ®гӮҝгӮӨгғ«гғ–гғӯгғғгӮҜгҒ®дёҖйғЁгҒҢгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒ«жҺҘи§ҰгҒҷгӮӢгҒҹгӮҒ и§’иҗҪгҒЁгҒ—еҮҰзҗҶгӮ’гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгғӘгғ•гғ¬гӮҜгӮҝгғјгғўгӮёгғҘгғјгғ«гӮ’д№—гҒӣгӮӢгҒҹгӮҒгҒ®дёҠйқўпј”и§’гҒ«гҒҜгӮҝгӮӨгғ«гғ–гғӯгғғгӮҜгӮ’д»ҳгҒ‘гҒӘгҒ„гҖӮ

гҖҖеҶҷзңҹпјҳгҒ®гғҷгғјгӮ№гғ—гғ¬гғјгғҲгҒ«гҒҜгғҗгӮ№гғ¬гғ•гғқгғјгғҲгҒЁгӮҝгғјгғҹгғҠгғ«гҒ®еӣәе®ҡз©ҙгӮ’иЁӯгҒ‘гӮӢгҖӮ иЈҸйқўгҒ«гҒҜи¶ігҒЁгҒӘгӮӢгғ—гғ¬гғјгғҲгғ–гғӯгғғгӮҜгӮ’д»ҳгҒ‘гҖҒпј”зӮ№ж”ҜжҢҒгҒӘгҒ®гҒ§и–„гҒ„гӮҰгғ¬гӮҝгғігӮ·гғјгғ«гӮ’иІјгӮҠгӮ¬гӮҝйҳІжӯўгҒЁгҒҷгҒ№гӮҠжӯўгӮҒгҒЁгҒҷгӮӢгҖӮгғҷгғјгӮ№гғ—гғ¬гғјгғҲгҒ®й«ҳгҒ•пј”ж®өгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

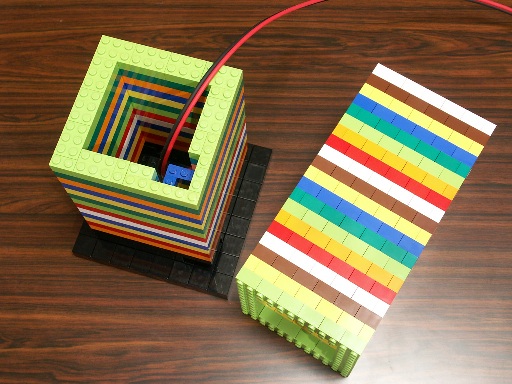

гҖҖжң¬ж©ҹгҒҜгӮӘгғ–гӮёгӮ§гҒЁгҒ—гҒҰгҒ®гғҮгӮ¶гӮӨгғігӮігғігӮ»гғ—гғҲгҒӢгӮүгҖҒгғ•гғ¬гғјгғ гҒЁгҒӘгӮӢгӮігғ©гғ йғЁеҲҶгҒҜгӮ«гғ©гғјгғ–гғӯгғғгӮҜгӮ’з”ЁгҒ„гҒҰ гӮ«гғ©гғ•гғ«гҒ«гғҮгӮ¶гӮӨгғігҒ—гҒҹгҖӮгғ©гғігғҖгғ гҒӘгғңгғјгғҖгғјгӮ«гғ©гғјгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖдёӢеҒҙгғ•гғ¬гғјгғ пјҲеҶҷзңҹпјҷпјүгҒ«гҒҜгғҗгӮ№гғ¬гғ•гғҖгӮҜгғҲгӮ’дёҖи§’йғЁеҲҶгҒ«йҖ гӮҠгҒ“гӮ“гҒ§гҒӮгӮҠгҖҒгғҖгӮҜгғҲгҒ®гӮөгӮӨгӮәгҒҜ16Г—16mmгҒ§гҖҒ гғҖгӮҜгғҲйғЁгҒ®й•·гҒ•гҒҜ10ж®ө96mmгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒ•гӮүгҒ«гғҖгӮҜгғҲгҒ®е…ҘгӮҠеҸЈгҒ«3ж®өгӮ’иҝҪеҠ гҒ—гҒҰе…Ёй•·гҒҜ13ж®ө124.8mmгҒЁгҒӘгӮӢгҖӮ

гҖҖдёҠеҒҙгғ•гғ¬гғјгғ пјҲеҶҷзңҹпј‘пјҗпјүгҒҜгҒҹгҒ гҒ®жһ ж§ӢйҖ гҒ§гҖҒй•·гҒ•гҒҜ20ж®ө192mmгҖӮ

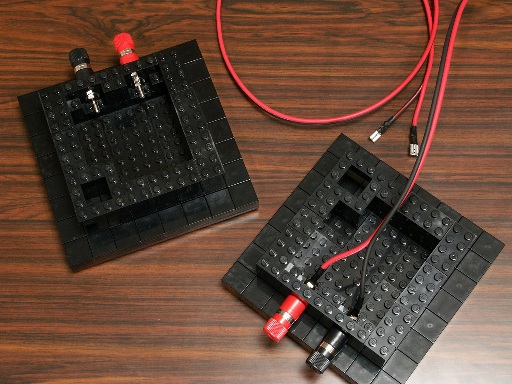

гҖҖгҒқгҒ®д»–гҒ®йғЁе“ҒгҒҜгӮҪгғ•гғҲгғңгғјгғ«гҖҒгӮҝгғјгғҹгғҠгғ«гҖҒй…Қз·ҡгӮұгғјгғ–гғ«гҖҒгғҚгӮёйЎһгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮпјҲеҶҷзңҹпј‘пј‘пјү

гҖҖзө„гҒҝз«ӢгҒҰгҒҜгҒҫгҒҡгғӘгғ•гғ¬гӮҜгӮҝгғјгғўгӮёгғҘгғјгғ«гӮ’йҖ гӮӢгҖӮпјҲеҶҷзңҹпј‘пј’пјү

пј•пј‘еҸ·ж©ҹгҒ®гӮӯгғјгҒЁгҒӘгӮӢгғ‘гғјгғ„гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒ“гҒ®дёӢгҒ«гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгӮ’дёҠеҗ‘гҒҚгҒ«еҸ–гӮҠд»ҳгҒ‘гҒҰгҖҒ гғ”гғ©гғҹгғғгғүеҪўзҠ¶гҒ®гғӘгғ•гғ¬гӮҜгӮҝгғјгҒҢеӣӣж–№гҒ«йҹігӮ’еҸҚе°„гҒ—гҒҰз„ЎжҢҮеҗ‘жҖ§гҒ®йҹігӮ’ж”ҫе°„гҒҷгӮӢгҖӮ

гҖҖеҠ№зҺҮиүҜгҒҸеҸҚе°„гҒ§гҒҚгӮӢгҒ®гҒҜдёӯй«ҳйҹігҒ®йҹіеҹҹгҒ гҒЁиҖғгҒҲгӮүгӮҢгӮӢгҒ®гҒ§гҖҒдҪҺйҹіеҹҹгҖҒй«ҳйҹіеҹҹгҒ®жёӣиЎ°гҒҢдәҲжғігҒ•гӮҢгӮӢгҒҢгҖҒ дҪҺйҹіеҹҹгҒҜгғҗгӮ№гғ¬гғ•ж–№ејҸгҒ§еј·еҢ–гҒ—гҒҹгҒ„гҖӮ

гҖҖгҖҢиЈҸжҠҖгҖҚгҒ§гғ”гғ©гғҹгғғгғүгӮ’гҒ—гҒЈгҒӢгӮҠгҒЁеӣәе®ҡгҒҷгӮӢгҖӮпјҲеҶҷзңҹпј‘пј“пјү

гҖҖгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгғ•гғ¬гғјгғ гҒ«гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгӮ’еҸ–гӮҠд»ҳгҒ‘гӮӢгҖӮпјҲеҶҷзңҹпј‘пј”гҖҒпј‘пј•пјү M4гғңгғ«гғҲпј”жң¬гҒ§зўәе®ҹгҒ«еӣәе®ҡгҒ—гҒҹгҒ„гҖӮ

гҖҖгғҷгғјгӮ№гғ—гғ¬гғјгғҲгҒ«гӮҝгғјгғҹгғҠгғ«гӮ’еӣәе®ҡгҒҷгӮӢгҖӮпјҲеҶҷзңҹпј‘пј–пјү

гҒ•гӮүгҒ«гӮҝгғјгғҹгғҠгғ«гҒ«й…Қз·ҡгҒҷгӮӢгҖӮпјҲеҶҷзңҹпј‘пј—пјү

гҖҖгғҷгғјгӮ№гғ—гғ¬гғјгғҲгҒ«дёӢеҒҙгғ•гғ¬гғјгғ гӮ’еҸ–гӮҠд»ҳгҒ‘гӮӢгҖӮпјҲеҶҷзңҹпј‘пјҳгҖҒеҶҷзңҹпј‘пјҷпјү

гҒ“гҒ®гҒЁгҒҚгҖҒгғҗгӮ№гғ¬гғ•гғҖгӮҜгғҲгҒ®еҗ‘гҒҚгҒҢеҗҲгҒҶгӮҲгҒҶгҒ«жіЁж„ҸгҒҷгӮӢгҖӮгғҗгӮ№гғ¬гғ•гғҖгӮҜгғҲгҒ®дҪҚзҪ®гҒҜе·ҰеҸігҒ§еӨүгҒҲгҒҰгҒӮгӮӢгҒ®гҒ гҖӮ

гҖҖдёҠеҒҙгғ•гғ¬гғјгғ гӮ’гҒӨгҒӘгҒ„гҒ§пјҲеҶҷзңҹпј’пјҗгҖҒпј’пј‘пјүгҖҒгғ•гғ¬гғјгғ гҒ®дёӯгҒ«гӮҪгғ•гғҲгғңгғјгғ«гӮ’пј“еҖӢе…ҘгӮҢгӮӢпјҲеҶҷзңҹпј’пј’пјүгҖӮ дёӯгҒҜгӮҪгғ•гғҲгғңгғјгғ«гҒ§гҒ„гҒЈгҒұгҒ„гҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгҒқгҒ—гҒҰгҖҒгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгғўгӮёгғҘгғјгғ«гӮ’еҸ–гӮҠд»ҳгҒ‘гӮӢгҖӮ пјҲеҶҷзңҹпј’пј“гҖҒпј’пј”пјү

гҖҖзө„гҒҝз«ӢгҒҰжҷӮгҒҜгғҷгғјгӮ№гғ—гғ¬гғјгғҲгҒ®и¶ігӮ’дёҖж—ҰеӨ–гҒ—гҒҰгҖҒгҒ—гҒЈгҒӢгӮҠгҒЁдёҠгҒӢгӮүжҠјгҒ—д»ҳгҒ‘еӣәе®ҡгҒ—гҒҹгҖӮ

гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгғўгӮёгғҘгғјгғ«еҸ–гӮҠд»ҳгҒ‘

гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгғўгӮёгғҘгғјгғ«еҸ–гӮҠд»ҳгҒ‘

гҖҖжңҖдёҠж®өгҒ«гғӘгғ•гғ¬гӮҜгӮҝгғјгғўгӮёгғҘгғјгғ«гӮ’еҸ–гӮҠд»ҳгҒ‘гҒҰзө„гҒҝз«ӢгҒҰгҒҜе®ҢдәҶгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮпјҲеҶҷзңҹпј’пј•пјү

пј•пј‘еҸ·ж©ҹгҒ®еӨ–иҰігҒҜгғҲгғјгғ«гӮ№гӮҝгӮӨгғ«гҒ®гӮігғ©гғ гғҮгӮ¶гӮӨгғігҒ§гҖҒгӮӘгғ–гӮёгӮ§гҒ®гӮҲгҒҶгҒӘйӣ°еӣІж°—гӮ’йҶёгҒ—еҮәгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮпјҲеҶҷзңҹпј’пј–пјҢпј’пј—пјү

гҖҖжӯЈйқўгҒӢгӮүгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒҢиҰӢгҒҲгҒӘгҒ„гҒЁгҒ„гҒҶгӮ·гӮ№гғҶгғ гӮӮйқўзҷҪгҒ„гҖӮ гҒӮгҒҲгҒҰиЁҖгӮҸгҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°гҖҒгҒ гӮҢгӮӮгҒ“гӮҢгҒҢгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгӮ·гӮ№гғҶгғ гҒ§гҒӮгӮӢгҒЁгҒҜжҖқгӮҸгҒӘгҒ„гҒ гӮҚгҒҶгҖӮгҒ•гҒӮйҹігҒҜгҒ©гҒҶгҒ гӮҚгҒҶгҒӢпјҹ

|

пј”пјҺи©ҰиҒҙгҒЁиӘҝж•ҙ |

гҖҖгҒҠжҘҪгҒ—гҒҝгҒ®и©ҰиҒҙгғ»гғ»гғ»гҒЁгҒ“гӮҚгҒҢгҖҒгҒ•гҒЈгҒқгҒҸгғҲгғ©гғ–гғ«зҷәз”ҹпјҒ

гғӘгғ•гғ¬гӮҜгӮҝгғјгҒЁгӮігғјгғізҙҷгҒ®гӮҜгғӘгӮўгғ©гғігӮ№гӮ’3mmгҒ»гҒ©гҒ«еҸ–гҒЈгҒҰгҒ„гҒҹгҒҢгҖҒеӨ§йҹійҮҸгҒ®жҢҜе№…гҒ§жҺҘи§ҰгҒ—гҒҰгҒ—гҒҫгҒЈгҒҹгҖӮ гӮ»гғігӮҝгғјгӮӯгғЈгғғгғ—гҒҢеҮ№гӮ“гҒ§гҒ—гҒҫгҒ„гғ»гғ»гғ»гғҲгғӣгғӣгҖӮ

жҖқгҒЈгҒҰгҒ„гҒҹгӮҲгӮҠгӮӮжҢҜеӢ•жқҝгҒ®жҢҜе№…гҒҜеӨ§гҒҚгҒ„гӮҲгҒҶгҒ гҖӮгӮҜгғӘгӮўгғ©гғігӮ№гӮ’6mmгҒ«еў—гӮ„гҒ—гҒҰеҶҚеәҰи©ҰиҒҙй–Ӣе§ӢгҖӮпјҲеҶҷзңҹпј’пјҳпјү

гҖҖгҒҫгҒҹгҒҫгҒҹгҖҒе•ҸйЎҢзҷәз”ҹпјҒгҖҖгғҗгӮ№гғ¬гғ•гҒҢеҚҒеҲҶгҒ«ж©ҹиғҪгҒ—гҒҰгҒ„гҒӘгҒ„гғ»гғ»гғ»гҖӮ

дҪҺйҹігҒҢжҳҺгӮүгҒӢгҒ«ејұгҒ„гҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮдёӢеҒҙгғ•гғ¬гғјгғ гӮ’еҲҮгӮҠи©°гӮҒгҒҰгғҖгӮҜгғҲй•·гӮ’зҹӯгҒҸгҒ—гҖҒе…ұжҢҜе‘Ёжіўж•°гӮ’дёҠгҒ’гҒҰиҰӢгҒҹгҒҢеҠ№жһңгҒҢз„ЎгҒ„гҖӮпјҲеҶҷзңҹпј’пјҷпјү

гҖҖгҒ©гҒҶгӮ„гӮүгӮігғ©гғ гҒ®еҶ…йғЁгҒ«гӮҪгғ•гғҲгғңгғјгғ«гӮ’пј“еҖӢгӮӮи©°гӮҒиҫјгӮ“гҒ гҒ®гҒ§гҖҒж°—жөҒжҠөжҠ—гҒҢеӨ§гҒҚгҒҸгҖҒ гғҗгӮ№гғ¬гғ•еӢ•дҪңгҒ«еҪұйҹҝгӮ’дёҺгҒҲгҒҰгҒ„гӮӢгӮҲгҒҶгҒ гҖӮгғңгғјгғ«гҒ®гӮөгӮӨгӮәгҒҜгӮігғ©гғ гҒ®еҶ…еЈҒгҒҺгӮҠгҒҺгӮҠгҒӘгҒ®гҒ§гҖҒ пј”йҡ…гҒ—гҒӢз©әй–“гҒҢз©әгҒ„гҒҰгҒ„гҒӘгҒ„гҖӮгӮЁгӮўгӮөгӮ№гғ»гғҗгӮ№гғ¬гғ•гҒ©гҒ“гӮҚгҒӢгҖҒжҒҘгҒҡгҒӢгҒ—гҒӘгҒҢгӮүгҒ“гӮҢгҒҜеҹәжң¬зҡ„гҒӘгғҹгӮ№гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖеӣіпј’гҒ«зӨәгҒҷгӮҲгҒҶгҒ«гҖҒгғңгғјгғ«гӮ’пј‘еҖӢгҒ«жёӣгӮүгҒҷгҒЁгҒЁгӮӮгҒ«гҖҒз©әж°—жҠңгҒ‘гҒ®е•ҸйЎҢгҒ®з„ЎгҒ„гӮ№гғқгғігӮёгғңгғјгғ«гҒ«еӨүжӣҙгҒ—гҒҹгҖӮ гҒҫгҒҹгҖҒжҢҝе…ҘдҪҚзҪ®гӮӮгӮігғ©гғ гҒ®дёӢйғЁгҒ«гҒ—гҒҰж°—жөҒжҠөжҠ—гҒ®еҪұйҹҝгҒҢз”ҹгҒҳгҒӘгҒ„гӮҲгҒҶгҒ«ж”№иүҜгҒ—гҖҒй«ҳгҒ•гӮӮ5cm延長гҒ—гҒҰ486mmгҒЁгҒ—гҒҰгҖҒ еҶ…е®№з©ҚгӮ’1.5гғӘгғғгғҲгғ«гҒ«еў—еҠ гҒ—гҒҹгҖӮгҒ•гӮүгҒ«гғҗгӮ№гғ¬гғ•е…ұжҢҜе‘Ёжіўж•°гӮӮдҪҺгҒҷгҒҺгҒҹгҒ®гҒ§гҖҒгғҖгӮҜгғҲй•·гӮ’7cmгҒ«зё®гӮҒгҒҰ76HzгҒ« иӘҝж•ҙгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ гҒ“гҒ®ж”№иүҜеҫҢгҒ®пј•пј‘еҸ·ж©ҹгӮ’еҶҷзңҹпј“пјҗгҖҒпј“пј‘гҒ«зӨәгҒҷгҖӮдёҖиҰӢгҖҒгҒӮгҒҫгӮҠеӨүеҢ–гҒҜгҒӘгҒ„гҒҢгҖҒгӮҲгӮҠгғҲгғјгғ«гӮ№гӮҝгӮӨгғ«гҒ«гҒӘгҒЈгҒҹгҖӮ

гҖҖж”№иүҜеҫҢгҒ®йҹігҒҜгғҗгӮ№гғ¬гғ•еӢ•дҪңгҒҢж”№е–„гҒ—гҒҰгҖҒдҪҺйҹіеҹҹгӮӮиүҜгҒҸгҒӘгҒЈгҒҰгҒҚгҒҹгҖӮ

гҖҖгҒ“гҒ®гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгӮ·гӮ№гғҶгғ гҒҜгҒЁгҒҰгӮӮеҖӢжҖ§зҡ„гҒ§йқўзҷҪгҒ„йҹігҒҢгҒҷгӮӢгҖӮ

гҒ гҒҢгҖҒж–ҮеҸҘгӮ’иЁҖгҒҲгҒ°гҒҚгӮҠгҒҢгҒӘгҒ„гҖӮ

гҖҖгҖҖгғ» дҪҺйҹіеҹҹгҒ®йҮҸж„ҹгҒҢе……еҲҶгҒЁгҒҜиЁҖгҒҲгҒӘгҒ„

гҖҖгҖҖгғ» дёӯй«ҳйҹігҒҢеј·гҒҸгҒҰгӮӯгғ¬гҒ®гҒӮгӮӢй«ҳйҹігҒҢеҮәгҒӘгҒ„

гҖҖгҖҖгғ» еӨ§йҹійҮҸгҒ§гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒҢгғҗгӮҝгҒӨгҒ„гҒҰз ҙ綻гҒҷгӮӢ

гҖҖгҖҖгғ» йҹіеғҸе®ҡдҪҚгҒҢдёҚжҳҺзўә

гҖҖгғңгғјгӮ«гғ«жӣІгӮ’иҒҙгҒҸгҒЁгҖҒгӮ·гғігӮ¬гғјгҒ®еҸЈгҒҢеӨ§гҒҚгҒҸж„ҹгҒҳгӮүгӮҢгҒҰгҒ—гҒҫгҒҶгҖӮгҒЁгҒ“гӮҚгҒҢгҖҒгӮҜгғ©гӮ·гғғгӮҜгҖҒзү№гҒ«гғҗгғӯгғғгӮҜгӮ„ е®ӨеҶ…жҘҪгҒҢгҒЁгҒҰгӮӮиүҜгҒ„гҖӮгҒӘгӮ“гҒЁгӮӮеҝғең°гҒ®гӮҲгҒ„йҹігҖӮ

гғ»гғ»гғ»гҒ“гҒ®гҖҒйҹігҒ«гҖҒйҹіжҘҪгҒ«еҢ…гҒҫгӮҢгӮӢж„ҹгҒҳгҖӮгҒ©гҒ“гҒӢгҒ§дҪ“йЁ“гҒ—гҒҹгҒ“гҒЁгҒӮгӮӢгҒӘпјҹгҖҖгҒЁжҖқгҒЈгҒҹгӮүгҖҒгӮігғігӮөгғјгғҲгғӣгғјгғ«гҒ§иҒҙгҒҸ жј”еҘҸдјҡгҒ®йҹігҒ гҖӮжј”еҘҸдјҡгҒ§гҒҜиҰ–иҰҡгҒҢгҒӮгӮӢгҒӢгӮүйҹіеғҸгҒҜгӮ·гғЈгғјгғ—гҒ«е®ҡдҪҚгҒҷгӮӢгҒҢгҖҒзӣ®гӮ’й–үгҒҳгӮӢгҒЁйҹігҒ«еҢ…гҒҫгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҒЁж„ҹгҒҳгӮӢгҖӮ жҘҪеҷЁгҒ®еӨҡгҒҸгҒҜжҢҮеҗ‘жҖ§гҒҢз„ЎгҒҸгҖҒгғӣгғјгғ«дёӯгҒ«йҹігӮ’йЈӣгҒ°гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮеҸҚе°„жіўгҒ®еүІеҗҲгҒҢгҒЁгҒҰгӮӮеӨҡгҒ„гҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ з„ЎжҢҮеҗ‘жҖ§гӮ·гӮ№гғҶгғ гҒҜгҒ“гҒ®гғӣгғјгғ«гҒ®йҹігӮ’еҶҚзҸҫгҒҷгӮӢжүӢж®өгҒ§гҒӮгӮӢгҒЁжҖқгҒҲгӮӢгҖӮпј•пј‘еҸ·ж©ҹгӮ’иҒҙгҒ„гҒҹгҒӮгҒЁгҒ§ жҷ®йҖҡгҒ®гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгӮ·гӮ№гғҶгғ гҒ«жҲ»гҒҷгҒЁгҖҒгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгҒ®еӯҳеңЁгҒҢжҳҺзўәгҒ«иӘҚиӯҳгҒ•гӮҢгҒҰгҒ—гҒҫгҒ„гҖҒйҒ•е’Ңж„ҹгӮ’з”ҹгҒҳгӮӢгҒ»гҒ©гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ й«ҳгҒ„еҠ№жһңгҒ®еҫ—гӮүгӮҢгӮӢйҹіжҘҪгҒҜйҷҗгӮүгӮҢгӮӢгҒҢгҖҒз„ЎжҢҮеҗ‘жҖ§гӮ·гӮ№гғҶгғ гҒҜгӮӯгғҜгғўгғҺгҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгҖҒгӮҖгҒ—гӮҚжӯЈгҒ—гҒ„йҹігҒӘгҒ®гҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒӢгҒЁ ж„ҹгҒҳгҒҹгҖӮ

гҖҖгҒ“гӮҢгҒҜгҖҒпј‘еҸ°гҒҜжҢҒгҒЈгҒҰгҒ„гҒҹгҒ„гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгӮ·гӮ№гғҶгғ гҒ гҖӮ

пјңпј•пј‘еҸ·ж©ҹгҖҖеҹәжң¬д»•ж§ҳпјһ

гҖҖгҖҖгғ» еҪўејҸпјҡз„ЎжҢҮеҗ‘жҖ§гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгӮ·гӮ№гғҶгғ

гҖҖгҖҖгғ» ж–№ејҸпјҡгғӘгғ•гғ¬гӮҜгӮҝгғјж”ҫе°„пјҶгӮЁгӮўгӮөгӮ№гғ»гғҗгӮ№гғ¬гғ•ж–№ејҸ

гҖҖгҖҖгғ» зө„гҒҝз«ӢгҒҰж–№жі•пјҡгғҗгғјгғҶгӮЈгӮ«гғ«гӮҝгӮӨгғ—пјҲеһӮзӣҙзө„гҒҝз«ӢгҒҰпјү

гҖҖгҖҖгғ» дҪҝз”ЁгғҰгғӢгғғгғҲпјҡFOSTEXгҖҖFE83EnгҖҖ8cmгғҡгғјгғ‘гғјгӮігғјгғігғ•гғ«гғ¬гғігӮё

гҖҖгҖҖгғ» еӨ–еҪўеҜёжі•пјҡW128mmгҖҖH486mmгҖҖD128mmпјҲгӮҝгғјгғҹгғҠгғ«йғЁйҷӨгҒҸпјү

гҖҖгҖҖгғ» е®ҹеҠ№еҶ…е®№з©Қпјҡзҙ„1.5гғӘгғғгғҲгғ«

гҖҖгҖҖгғ» гғҗгӮ№гғ¬гғ•гғҖгӮҜгғҲй•·пјҡ7cm

гҖҖгҖҖгғ» гғҗгӮ№гғ¬гғ•е…ұжҢҜе‘Ёжіўж•°пјҡ76Hz

гҖҖгҖҖгғ» еҶ…и”өгғңгғјгғ«пјҡPS-2289гҖҖпј‘еҖӢпјҲ7cmПҶгӮ№гғқгғігӮёпјү

гҖҖгҖҖгғ» гӮ·гӮ№гғҶгғ гӮӨгғігғ”гғјгғҖгғігӮ№пјҡ8О©

|

пј•пјҺгҒ•гӮүгҒӘгӮӢж”№иүҜ |

гҖҖжң¬ж©ҹгҒҜгӮҜгғ©гӮ·гғғгӮҜйҹіжҘҪгҒ®гғӘгӮ№гғӢгғігӮ°гҒ«йҒ©гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгҒ гҒҢгҖҒгҒқгҒҶгҒҷгӮӢгҒЁгӮӮгҒЈгҒЁдҪҺйҹігҒҢж¬ІгҒ—гҒҸгҒӘгӮӢгҖӮ гғ•гғ«гӮӘгғјгӮұгӮ№гғҲгғ©гҒ®гӮ№гӮұгғјгғ«ж„ҹгҒҢгҒ©гҒҶгӮӮеҮәгҒӘгҒ„гҖӮ

гҖҖгҒқгҒ®зҗҶз”ұгҒҜгӮігғігғ‘гӮҜгғҲгҒӘгӮЁгғігӮҜгғӯгғјгӮёгғЈеҶ…е®№з©ҚгҒ®еҪұйҹҝгӮӮгҒӮгӮӢгҒҢгҖҒжңҖдҪҺе…ұжҢҜе‘Ёжіўж•°foгҒҢ165HzгҒЁй«ҳгӮҒгҒ® гғ•гғ«гғ¬гғігӮёгғҰгғӢгғғгғҲгӮ’жҺЎз”ЁгҒ—гҒҹгҒ“гҒЁгӮӮзҗҶз”ұгҒ®дёҖгҒӨгҒ§гҒӮгӮӢгҒЁиҖғгҒҲгӮүгӮҢгӮӢгҖӮ гҒ“гҒ®гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒҜгҖҒжң¬жқҘгӮӮгҒЈгҒЁеӨ§гҒҚгҒӘз®ұгҒҢеҝ…иҰҒгҒӘгҒ®гҒ гҖӮгҒқгҒ“гҒ§гҖҒдҪҺйҹіеҹҹгҒ®еҶҚз”ҹгҒ«е®ҡи©•гҒ®гҒӮгӮӢгҖҖDIY AUDIOгҒ®гғ•гғ«гғ¬гғігӮёгғҰгғӢгғғгғҲSA/F80AMGпјҲеҶҷзңҹпј“пј’пјүгҒ«ијүгҒӣеӨүгҒҲгҒҰгҒҝгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гҒ—гҒҹгҖӮ8cmгғһгӮ°гғҚгӮ·гӮҰгғ еҗҲйҮ‘гҒ® жҢҜеӢ•жқҝгҒ«гӮҲгӮӢгҖҒгҒ“гҒЎгӮүгҒ®гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒ®foгҒҜ89.3HzгҒЁеҚҒеҲҶгҒ«дҪҺгҒҸжңҹеҫ…гҒ§гҒҚгӮӢгҖӮ

гҒ—гҒӢгҒ—гҖҒгғһгӮ°гғҚгғғгғҲгҒҢйқһеёёгҒ«еӨ§гҒҚгҒ„гҒ®гҒ§й«ҳгҒ•гӮ’гҒ•гӮүгҒ«пј•ж®өеҲҶ延長гҒ—гҒҰеҸҺзҙҚгӮ№гғҡгғјгӮ№гӮ’зўәдҝқгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢеҝ…иҰҒгҒЁгҒӘгҒЈгҒҹгҖӮ гҒ“гҒ®зөҗжһңгҖҒй«ҳгҒ•гҒҜ534mmгҒЁгҒҫгҒҷгҒҫгҒҷгғҲгғјгғ«гӮ№гӮҝгӮӨгғ«гҒ«гҒӘгҒЈгҒҹгҖӮ

гҖҖгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгӮ’дәӨжҸӣгҒ—гҒҹпј•пј‘еҸ·ж©ҹгҒ®йҹігҒҜдҪҺйҹіеҹҹгҒ®иҝ«еҠӣгӮӮеј·еҢ–гҒ•гӮҢгҖҒгғЎгӮҝгғ«гӮігғјгғігҒ гҒҢгӮҜгӮ»гҒ®е°‘гҒӘгҒ„ й«ҳйҹіеҹҹгҒЁгҒЁгӮӮгҒ«гҖҒгҒЁгҒҰгӮӮйӯ…еҠӣзҡ„гҒӘгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгӮ·гӮ№гғҶгғ гҒ«еӨүиІҢгҒ—гҒҹгҖӮпјҲеҶҷзңҹпј“пј“пјү

|

пј–пјҺгҒҠгӮҸгӮҠгҒ« |

гҖҖйғЁеұӢдёӯгҒ«йҹіжҘҪгҒҢжәҖгҒЎжәўгӮҢгҖҒгӮҶгҒЈгҒҹгӮҠгҒЁгӮӘгғјгӮұгӮ№гғҲгғ©жӣІгӮ’жҘҪгҒ—гӮҖиҮізҰҸгҒ®жҷӮй–“гҖӮ

гғӘгӮ№гғӢгғігӮ°гғқгӮӨгғігғҲгҒҢйҷҗе®ҡгҒ•гӮҢгҒӘгҒ„гҒ®гҒ§иҮӘз”ұгҒ«йҹіжҘҪгӮ’жҘҪгҒ—гӮҖгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгӮӢгҖӮ

з„ЎжҢҮеҗ‘жҖ§гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгӮ·гӮ№гғҶгғ пј•пј‘еҸ·ж©ҹгҒҜгҒқгҒ®зӢ¬иҮӘгҒ®гӮ№гӮҝгӮӨгғ«гӮӮгҖҒгғ©гғігғҖгғ гғңгғјгғҖгғјгҒӘиүІеҪ©гӮӮйқўзҷҪгҒ„ гӮӘгғ–гӮёгӮ§гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгӮ·гӮ№гғҶгғ гҒЁгҒ—гҒҰе®ҢжҲҗгҒ—гҒҹгҖӮгҒӘгҒ«гӮҲгӮҠгҒқгҒ®йҹігҒҢиҰ–иҰҡзҡ„гҒЁгҒЁгӮӮгҒ«гҖҒгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгӮ·гӮ№гғҶгғ гӮ’ гғӘгӮ№гғҠгғјгҒ«ж„ҸиӯҳгҒ•гҒӣгҒӘгҒ„зӮ№гҒҢгҒЁгҒҰгӮӮиүҜгҒ„гҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

пјҲ2016.1.2пјү

ж„ҸиӯҳгҒ•гӮҢгҒӘгҒ„гӮӘгғ–гӮёгӮ§гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгӮ·гӮ№гғҶгғ