|

LEGO SPEAKER 第43報 ≪番外編その6 第44報≫ |

LEGOスピーカーの製作 第43報

フロントホーン&エアサス・バスレフスピーカー53号機

|

1.はじめに |

恒例のサンバレー東京試聴会に参加した。いつも目標になる憧れの音と興味深い情報をいただいている楽しみのイベントである。今回の収穫は欲しかった赤PARCスピーカーユニット(写真2)を手に入れたことだ。超強力なウッドコーン10cmフルレンジユニットは、本来は大型のバックロードホーンシステムで真価を発揮するのであろうが、LEGOスピーカーでこのタイプのシステムを製作することはコスト的にも強度的にも困難である。

そこで、本53号機はこのスピーカーユニットを使用して効率向上を目指した強化バスレフシステムを造ってみたい。

LEGOスピーカーの問題点として新たに認識したエア漏れをできる限り少なくして十分なバスレフ動作を実現するものである。もちろんエアサス・バスレフ方式で、少し大きめのエンクロージャにして強力な低音域再生を狙いたい。

さて、必要となる大量のLEGOブロックをどうするかな?

|

2.構造設計 |

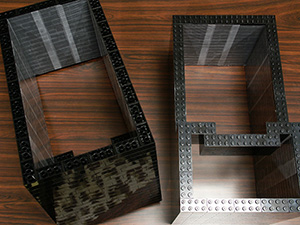

本機を製作するにあたって、素材調達のために20号機(第12報)と42号機(第32報)を解体した。この2機種から得た大量のLEGOブロックから53号機は生まれるのである。

53号機の研究テーマは密閉性の向上によるバスレフ動作の改善であるが、このためにはエンクロージャはシンプルな箱形状が望ましい。階段状の構造にするとシーリングが困難なのだ。フレームはマスキングテープを内面に貼れば、ほぼ完全にシールできる。

フロントパネルとリアパネルの密閉性は一枚板の大型プレートブロックで確保する予定だ。 一枚板状のプレートならば板間の隙間が無くなる。さらに、このプレートブロックをはめ込みフタ構造として使うことで接続部の密閉性も向上できる。

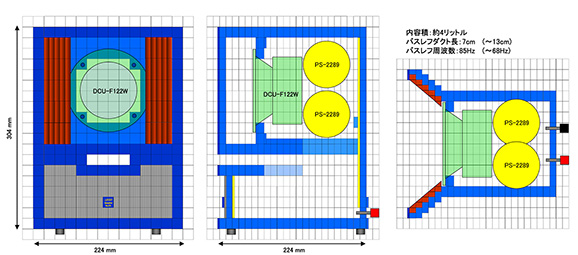

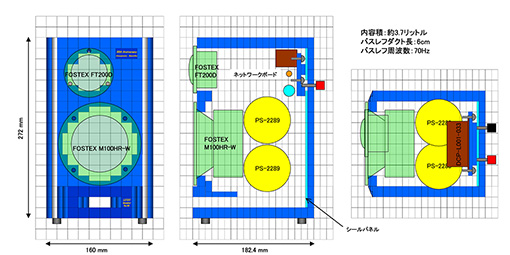

53号機の構造図を図1に示す。気に入っていた20号機の赤いフロントホーンを踏襲したレトロなデザインにしてみた。なお、エンクロージャ本体はシンプルな箱型としてシールを容易にしている。

実効内容積が約4リットルのLEGOスピーカーとしては比較的大柄、バスレフダクトは7cmから13cmの設定が可能で、バスレフ周波数は85Hzから68Hzの範囲で調整できる。

エアサス・バスレフのスポンジボールは4個挿入。ダクト調整のためのメンテナンスリッドはフロントパネルだが、このリッドの幅はフレームよりも大きく、デザイン的にホーン前面に合わせている。リッドの化粧パネルは格子タイルでレトロデザインを強調した。面積の大きなリアパネルはバスレフダクトを延長した補強コラムで強度を高めている。また、バスレフダクトはフロントホーンの底面を利用した効率的構造。

密閉性確保の問題点はバッフルパネルである。この部分の多少の隙間は許すが、できるだけ小さく造ることで影響を抑えたい。バッフルパネルが小さくなるフロントホーン構造を選択したのはこのためでもあるのだ。リアパネルのターミナル部分も含め、完璧な密閉構造とはならないが密閉性が向上すれば確実にバスレフ効率は改善できる。本機の構造でどの程度の改善が得られるかを評価することも目的なのだ。完全な密閉手段の確立は今後の課題なのである。

<53号機 基本仕様>

・ 形式:フロントホーン・バスレフ方式スピーカーシステム

・ 方式:エアサス・バスレフ方式

・ 組み立て方法:ホリゾンタルタイプ(水平組み立て)

・ 使用ユニット:PARC Audio DCU-F122W 10cmウッドコーンフルレンジ

・ 外形寸法:W224mm H304mm D224mm(ターミナル部除く)

・ 実効内容積:約4リットル

・ バスレフダクト長:7cm

・ バスレフ共振周波数:85Hz

・ 内蔵ボール:PS-2289 4個

・ システムインピーダンス:8Ω

|

3.部品解説 |

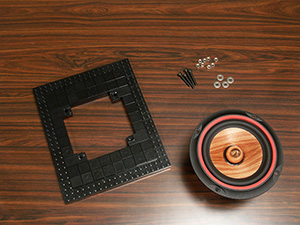

53号機のパーツを写真3に示す。大型のモデルなので1台分で作業テーブルがいっぱいになった。組み立ては比較的容易だが、これまでより1工程増えている。

それにしても赤PARCはマグネットがでかくて重い。バッフルパネルの強度がちょっと心配である。

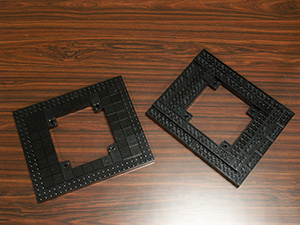

バッフルパネル(写真4)

プレートブロック3段の枠構造。裏面に追加補強を1段付けた。ホーンが前面に付くのでタイルブロックは内側のみ。ネジ穴の部分を切り取るようにタイルブロックを加工している。

ホーンユニット(写真5)

赤いスロープブロック(本来の用途は屋根用)で45度のフロントホーンを構成。厚さ(奥行き)は5段48mmであるが、さらに1段スピーカーユニット前面に一部かぶる部分がある。(これも良い感じのレトロデザイン)

この部品はすべて3.2mm厚さのプレートブロックにより作成し、重く強固な造りとしてホーン鳴きを抑えている。

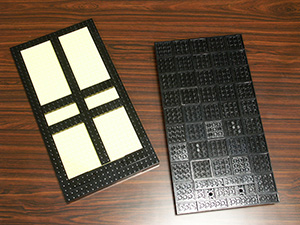

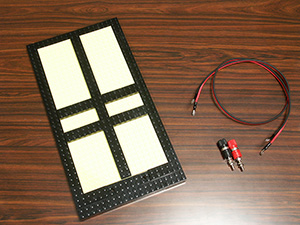

フロントパネル(写真6)

メンテナンスリッドと兼用で前面は格子タイルブロックによるレトロチックな意匠。(もちろん通気性は無い)

裏面の黄色いパネルが密閉性を高める1枚板プレートブロックである。この3.2mmの1枚板が本体フレームにはまり込むフタ構造で接合部の密閉性を得る。

前面中央に53号機のエンブレム。上部の凹形状はバスレフポートになる。

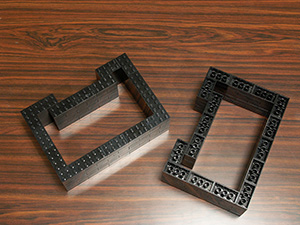

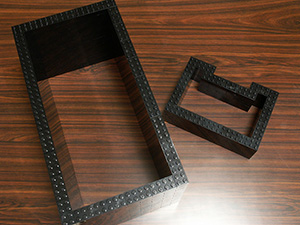

メインフレーム(写真7)

15段144mmのただの枠構造。2ピッチ(16mm幅)の標準ブロックで組み立てているので強度は大きい。シンプルな形状は内側にマスキングテープを貼る作業上に重要なのだ。

サブフレーム(写真8)

メインフレームの前方下部に固定される。5段で48mm。凹部分がバスレフダクトとなる。最短ダクト長はこの48mmにフロントパネルの厚さ22.4mmを加えた70.4mmとなる。 このサブフレーム内面にもマスキングテープを貼る。

リアパネル(写真9)

プレートブロック3枚重ねの厚さ9.6mmのパネルは、大きさの異なるプレートを縦横に組んで強度を確保するが、さすがにこのサイズ(304×160mm)では曲げ強度が低い。そこで、黄色い128×128mmサイズの1枚板プレートブロック2枚を付ける事は気密性の確保と同時にリアパネルの強化にも効果があるだろう。この1枚板プレートはフロントパネルと同様に本体フレームにはまり込んで接合部の密閉性を得る。

ターミナル固定用の穴は最下部に設けたが、この部分のエア漏れはやむおえず許容する。

ダクト・コラムパーツ(写真10)

バスレフダクトを構成するパーツである。バッフルパネル下端に位置し、そのまま延長してリアパネルまで貫通した補強コラムとなる。よく見ると凸状になっていることがわかるが、この形で強度の大きなコラムとなるのだ。バッフルパネルの落ち込み防止とリアパネルの制振を行う重要な部品である。また、ホーン底面と共にコの字型の部分でバスレフダクトを構成する。

フロントパネルの厚さと合わせて最短で約70mm、ダクトの延長パーツは3段で2つに分かれていて、つなぐことで約100mmと130mmのダクトに調整できる。

もちろん、1段9.6mmでも調整できるが、あまり細かな調整は必要ないだろう。

それぞれの長さでのバスレフ共振周波数は85Hz、75Hz、68Hzの計算である。

その他パーツ(写真11)

以上のLEGO部品の他にスポンジボール8個、配線ケーブル、ターミナル、インシュレーター、ネジ類を用意した。

|

4.組み立て作業 |

バッフルパネルにスピーカーユニットを固定する。(写真12、13)

いつものようにM4ボルト4本とダブルナットで強固に固定した。それにしても赤PARCのマグネットは重い。スピーカーユニットだけで1.2kgもあるのだ。この強力な駆動力がバスレフ方式でも発揮されることを期待したい。

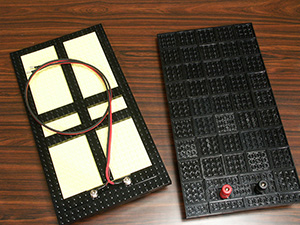

リアパネルを組み立てる。(写真14、15)

リアパネルにターミナルとケーブルを固定する作業である。リアパネルのターミナル周囲は光にかざしてみると少し隙間が残っている。この部分のエア漏れはどの程度影響するのだろうか?

フレームの組み立て作業。(写真16、17)

メインフレームとサブフレームをしっかりと接合する。

フレームのマスキング作業(写真18、19)。

先に述べた増えた1工程とはフレームのマスキングテープ貼り作業である。これでフレーム部分側面のエア漏れシールは完璧となる。また、内面のマスキングテープは同時に振動のダンピング効果も得られ、強度の向上と共に明らかに音質には好適である。

使用しているマスキングテープは塗装の養生や荷物の梱包に使用する一般的なテープであるが、縦横に任意の位置で裂ける使い勝手が良いものをいくつか購入したテープから選択した。以前、LEGOブロック接合強度の向上にセロテープを使用したことがあるが、粘着材が残ってしまい往生した。マスキングテープははがし易い点もメリットなのだ。

リアパネルをフレームに接合する。(写真20、21)

リアパネルの1枚板プレートブロックはこのようにフレームにはまり密閉性を高める構造。

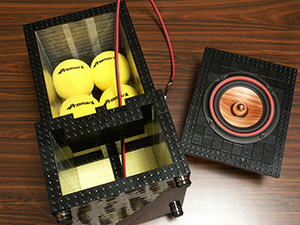

ボール、コラムパーツをフレームに挿入する。(写真22、23)

スポンジボールは4個を上部に挿入。下部はバスレフダクトの調整用に空けておくのだ。

インシュレーターをフレーム底面に貼り付ける。また、補強コラムとダクトパーツを取り付ける。

バッフルパネルの取り付け作業。(写真24、25)

スピーカーユニットに配線してバッフルパネルをフレームに取り付ける。とても重いスピーカーユニットだがサイズの小さなバッフルパネルによりフレームの3縁と補強コラムで強固に固定される。

フロントホーンを取り付ける。(写真26、27)

フロントホーンがバッフルパネル周囲に取り付けられることで、さらにエンクロージャの強度が増す。シンプルなバスレフエンクロージャではなくフロントホーン構造にしたことは重いスピーカーユニットの強力な固定対策でもあるのだ。

最後にフロントパネルを取り付けて組み立て作業は完了である。(写真28)

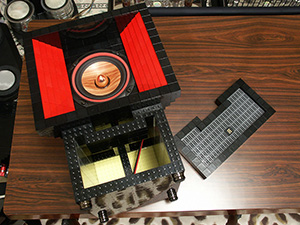

53号機の外観を写真29、30に示す。赤PARCには赤いホーンがよく似合う。

格子タイルブロックによるレトロな意匠も良い感じだ。ただの四角いエンクロージャにスピーカーユニットを取り付けただけではつまらない。いつも意匠にこだわってデザインしているが、LEGOブロックは残念ながら曲面は造れない。だが、直線構造ならば自由自在だ。この色彩も含めたデザイン性もLEGOスピーカーの楽しみなのだ。

では、本来の楽しみ、音はどうかな?

|

5.計測と評価 |

さっそく試聴してみよう。(写真31)

フロントホーンは20号機などで経験しているが、独特の響きがある。音響的にはバッフル前面には何も無いほうが良いのだろうが、フロントホーンには中高音域の感度(能率)向上、レスポンス改善、指向特性の制御といった効果がある。

能率が高いことから良くPA(拡声装置)で利用されているが、私はこの中高音域の力強い音質が気に入っている。特にジャズやボーカル曲に合うと思う。53号機もこの効果が良く出ていてパワフルで楽しめる音であった。もちろん、赤PARCという高性能スピーカーユニットに担うところも大きい。

さて注目の低音域であるが、密閉シールの効果は確実に発揮された印象である。パワフルでダイナミックな低音だ。バスレフ方式の本当の実力を知らされた感じだ。 では、インピーダンス特性を測定してみよう。

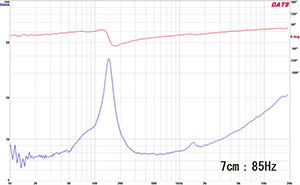

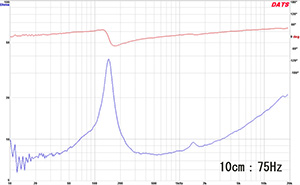

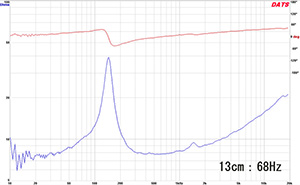

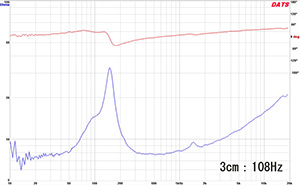

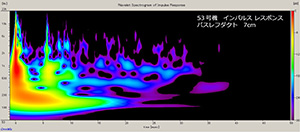

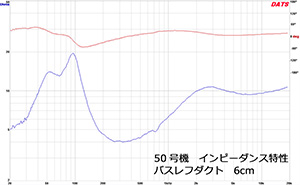

測定した53号機のインピーダンス特性を図2~4に示す。

ダクト長7cmでの特性(図2)を見ると、インピーダンスカーブにバスレフ共振の影響が現れていることがわかる。バスレフ周波数の85Hz付近にディップの存在を示す特性形状の偏りが観察される。さらに、ダクト長に応じてバスレフ周波数のディップ位置も移動していることがわかる(図2~4)。しかし、バスレフダクト共振周波数の計算値(ボールの体積減少を考慮しない)は7cm:85Hz、10cm:75Hz、13cm:68Hzであり、スピーカーユニットのfoである110.9Hzよりも低く、正確には良くわからない。そこで暫定的にダクト長3cm:108Hzでも測定してみた(図5)。

これを見ると明らかにダクト共振負荷の影響でディップが存在し、シールの効果によりバスレフ動作が機能していることがわかる。ただし、きれいな2ピークとはなっていないので、密閉が不完全でダンプドバスレフのような特性となってしまっている。

このダクト長3cmでのインピーダンス特性からバスレフ共振周波数は110Hz程度であることが読み取れ、計算結果と一致している。このことから、ソフトボール(4個で約0.6リットル)挿入の影響によるバスレフ共振周波数シフトはほぼ無いと言える。

1.5kHz付近にインピーダンスピークがあるが、これは振動板の分割振動によるものであろう。

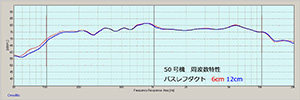

次に周波数特性を測定してバスレフダクト長の最適値を検討したい。

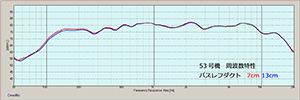

図6はダクト長を7cmと13cmにした場合の周波数特性であるが、明らかに7cmの方が低音域が改善している。この理由はバスレフ周波数が13cmの68Hzでは低すぎて効率が低下しているものと考えられる。

強力なスピーカーユニットDCU-F122Wを搭載して、この低音域特性はちょっと残念であるが、4リットルの内容積ではこのスピーカーユニットには小さすぎるのであろう。最低共振周波数が110Hzと高いことから、十分な内容積のエンクロージャあるいはバックロードホーンシステムで大きな空気の負荷を振動板に与えなければ真価を発揮しないスピーカーユニットなのかもしれない。

ただ、聴感上はパワフルでダイナミックな低音が楽しめている。アタックで聴かせる低音の印象だ。特性がすべてではないとも感じるのである。

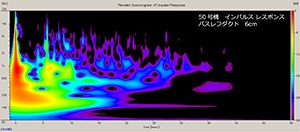

インパルス応答も測定してみた(図7)。フルレンジユニットなのでパワーバランスが良いのは当然であるが、2kHz以上の中高音の帯域で1~2msの付近にかなりの反射波が生じていることが観察される。これはフロントホーンの影響であろう。この特性が独特な音調の要素なのだ。

以上の測定結果から53号機はその目的である「密閉性の向上によるバスレフ動作の改善」はある程度達成できたと思う。

だがしかし、まだまだ不十分である。更なる密閉化手段の検討を続ける必要があるだろう。

|

6.追加報告 50号機の改良 |

エアサス・バスレフ方式のシール強化による効率向上という新たな技術を得て、改良したいモデルがある。製作したばかりの50号機(第40報)である。

もちろん、現状でもまったくバスレフ方式が効いていない事はないだろう。ちゃんとダクトから風も吹き出して来るのだが、効率が低下しているということである。

リアパネルを強化しようと考えて採用した階段状構造は実はエア漏れの要因である。さらに、メンテナンスのために外し易くしたリアパネルのウィークポイントは密閉性を下げる最大の原因となった。そこで、リアパネルを改良してシールパネル(1枚板プレートブロック)を内面に付けた密閉構造の板状にする。リアパネルの穴はターミナル部のみにして、ネットワーク素子を固定する穴は開けない。ネットワークボードを造って内部に固定する。ネットワークボードと言っても配線用の4本のM4ネジが付いた板である。

50号機改良の構造図を図8に示す。また、フレームの内部にはマスキングテープを貼ってシールする。

3段(28.8mm)フレームを伸ばしたので内容積も約3.7リットルに増加した。

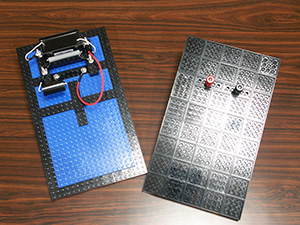

製作した改良リアパネル(写真32)。ブルーの板がシール用の1枚板プレートブロックである。1枚板と言っても実際は3枚に分かれていて間にターミナルを付けている。この部分のシールが弱くなるがこれは仕方ない。シールパネルの付加でとても丈夫なリアパネルになった。さらにパネルのほぼ中央に十字に補強桟も入れてあり曲げ強度も大きい。

ブルーのプレートブロックは53号機と同様にフレームの中に入り込む形で接合部分の密閉性を強化する。

ネットワーク素子を固定するネットワークボードはターミナル上部の内側に写真の様に固定した。

フレームの内側にマスキングテープを貼った(写真33)。これは先に述べたように強度向上と振動防止の効果もある。叩くとコツコツとより締まった音がするようになった。

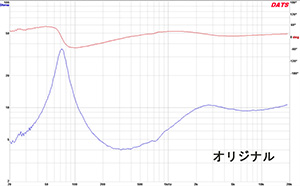

インピーダンス特性を測定する。やはり50号機オリジナルのインピーダンス特性は1ピークでバスレフ方式とは見えない特性であった(図9)。

改良後のインピーダンス特性を測ってみると、きれいな2ピークではないがバスレフ共振の影響がインピーダンスカーブに見えてきた。これはバスレフ動作が効いている証拠である(図10)。

第40報の最後に50号機は「まだ完成はしていない」と記したのはバスレフダクト長とデバイディングネットワークの最適化が終了していなかったからである。

今は周波数特性を測定する手段を構築したので、この最適化を行うことができる。改良したエンクロージャにてバスレフダクト長をオリジナルの12cmと半分の6cmで周波数特性を測定した(図11)。改良作業で内容積が増加したので12cmでのバスレフ周波数は54Hz、6cmでは70Hzと計算した。

図11を見るとダクト長6cmの方が低音域は延びている。54Hzでは低すぎるのだろう。 ダクト長は6cmに決定した。また、デバイディングネットワークに関してはクロスオーバー周波数の3kHz付近の特性に問題はない。図12のインパルス応答を見てもきれいにウーハーとトゥイーターがつながっている。したがってデバイディングネットワーク素子定数はオリジナルの設計値で問題ないと判断した。この改良にて50号機の完成としたい。

|

7.おわりに |

完成した50号機でハイレゾのブラームス交響曲を聴いてみる。低音の迫力がすごい。もともと50号機は低音が充実していると思っていたが、ますます強化された感じだ。これが本当のエアサス・バスレフ方式の実力なのだろう。いや、まだかもしれない。密閉性をより改善できればさらに向上することだろう。

シンプルなリアパネルになった50号機はさらに市販品っぽい?

(2016.5.8)

50号機完成型