|

LEGO SPEAKER 第46е ұ вүӘ第45е ұ 第47е ұвү« |

пј¬пјҘпј§пјҜгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгҒ®иЈҪдҪңгҖҖ第46е ұ

|

пј‘пјҺгҒҜгҒҳгӮҒгҒ« |

гҖҖеүҚеӣһе ұе‘ҠгҒ—гҒҹгӮ№гғјгғ‘гғјгғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјгӮ’иҝҪеҠ гҒ—гҒҹпј•пј•еҸ·ж©ҹгҒҜй«ҳйҹіеҹҹгҒ«й–ўгҒ—гҒҰгҒҜеҚҒеҲҶгҒӘгғ¬гӮ№гғқгғігӮ№гҒЁгҒӘгҒЈгҒҹгҖӮгҒЁгҒ“гӮҚгҒҢгҖҒгҒқгҒ®гҒҹгӮҒгҒ«е‘Ёжіўж•°зү№жҖ§дёҠгҒ®гғҗгғ©гғігӮ№гҒҜеҙ©гӮҢгҖҒзӣёеҜҫзҡ„гҒ«дҪҺйҹіеҹҹгҒ®дёҚи¶ігҒҢгӮҲгӮҠж„ҹгҒҳгӮүгӮҢгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒ—гҒҫгҒЈгҒҹгҖӮ8cmгғ•гғ«гғ¬гғігӮёгҒ®гӮігғігғ‘гӮҜгғҲгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгӮ·гӮ№гғҶгғ гҒ§гҒҜгҒ—гҒӢгҒҹгҒӘгҒ„пјҹгҖҖгҒ§гҒҜдҪҺйҹігҒҜгҒӮгҒҚгӮүгӮҒгӮӢгҒ®гҒӢпјҹ

|

пј’пјҺпј“пјӨзҗҶи«– |

гҖҖд»ҠеӣһгҒҜпј•пј•еҸ·ж©ҹгҒ®дҪҺйҹіеҹҹж”№е–„жүӢж®өгҒЁгҒ—гҒҰгӮөгғ–гӮҰгғјгғҸгғјгӮ·гӮ№гғҶгғ гӮ’иЈҪдҪңгҒҷгӮӢгҖӮгҒӢгҒӨгҒҰпј“пјӨж–№ејҸгҒЁе‘јгҒ°гӮҢгҒҹпјҲзҸҫеңЁгҒӘгӮүпј“пјӨгҒҜз«ӢдҪ“йҹійҹҝпјҹпјүгӮҰгғјгғҸгғјгӮ·гӮ№гғҶгғ гӮ’е·ҰеҸігҒ§е…ұйҖҡгҒ«гҒ—гҒҰгҖҒй«ҳйҹіеҹҹгӮ’гӮөгғҶгғ©гӮӨгғҲгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгҒ§еҶҚз”ҹгҒҷгӮӢж–№ејҸгҒ гҖӮ

гҖҖгҒ гҒҢгҖҒгҒ“гҒ®ж–№ејҸгҒҜеҖӢдәәзҡ„гҒ«гҒҜгҒӮгҒҫгӮҠеҘҪгҒҚгҒ§гҒҜгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҖӮдҪҺйҹіеҹҹгҒ гҒ‘гҒҢе·ҰеҸігҒ®гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгӮ·гӮ№гғҶгғ гҒЁз•°гҒӘгҒЈгҒҹе ҙжүҖгҒӢгӮүж”ҫе°„гҒ•гӮҢгӮӢгҒ®гҒ§йҹіеғҸе®ҡдҪҚгӮ„йҹіе ҙж„ҹгҒ«еҪұйҹҝгҒҢеҮәгӮӢгҒЁиҖғгҒҲгҒҹгҒӢгӮүгҒ гҖӮгҒ—гҒӢгҒ—гҖҒдҪҺйҹіеҹҹгҒҜе®ҡдҪҚгҒ«гҒҜгҒӮгҒҫгӮҠеҪұйҹҝгҒ—гҒӘгҒ„гҒЁиЁҖгӮҸгӮҢгҒҰгҒҠгӮҠгҖҒгғЎгғӘгғғгғҲгӮӮгҒ„гӮҚгҒ„гӮҚгҒЁиҖғгҒҲгӮүгӮҢгӮӢ

пјңпј“пјӨж–№ејҸгҒ®гғЎгғӘгғғгғҲпјһ

гҖҖгғ»гҖҖдҪҺйҹіеҹҹе°Ӯз”ЁгҒ®гӮЁгғігӮҜгғӯгғјгӮёгғЈгӮ’иҮӘз”ұгҒ«гӮ»гғғгғҶгӮЈгғігӮ°гҒ§гҒҚгӮӢ

гҖҖгғ»гҖҖеәҠгҒ«зӣҙжҺҘиЁӯзҪ®гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§дҪҺйҹіеҹҹгҒҢеў—еј·гҒ•гӮҢгӮӢпјҲдҪҺйҹіеҸҚе°„гӮ’жңүеҠ№гҒ«еҲ©з”ЁгҒ§гҒҚгӮӢпјү

гҖҖгғ»гҖҖеҲҘгҒ®гғ‘гғҜгғјгӮўгғігғ—гҒ§й§ҶеӢ•гҒҷгӮҢгҒ°дҪҺйҹіеҹҹгҒ®гғ¬гғҷгғ«гӮ’д»»ж„ҸгҒ«иӘҝж•ҙеҸҜиғҪ

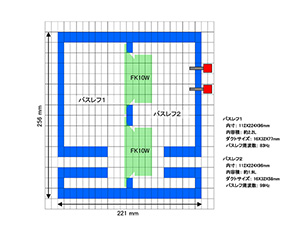

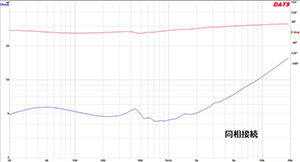

гҖҖжӨңиЁҺеӣігӮ’жҸҸгҒ„гҒҰиҰӢгҒҹгҖӮпјҲеӣіпј‘пјү

пј’жң¬гҒ®гӮҰгғјгғҸгғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒҜе·ҰеҸігҒ®гғЎгӮӨгғігӮ·гӮ№гғҶгғ гҒ«жҺҘз¶ҡгҒ•гӮҢгӮӢгҒ®гҒ§гӮҝгғјгғҹгғҠгғ«гҒҜпј’гӮ»гғғгғҲгҒӮгӮӢгҖӮLEGOгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгҒЁгҒ—гҒҰгӮігғігғ‘гӮҜгғҲгҒ«ж§ӢжҲҗгҒ§гҒҚгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«10cmгӮҰгғјгғҸгғјгғҰгғӢгғғгғҲгӮ’дҪҝз”ЁгҒҷгӮӢгҖӮгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲиғҢйқўгҒ®гғҗгӮ№гғ¬гғ•ж–№ејҸгҒЁгҖҒеүҚйқўгҒ«гӮӮгӮЁгғігӮҜгғӯгғјгӮёгғЈгӮ’иЁӯгҒ‘гҒҰгғҗгӮ№гғ¬гғ•ж–№ејҸгҒЁгҒ—гҒҹгҖҢASWгҖҚгҒӘгҒ©гҒЁе‘јгҒ°гӮҢгӮӢж–№ејҸгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҖҢASWгҖҚгҒҜе•Ҷе“ҒеҗҚгҒӘгҒ®гҒ§гҖҒгҒ“гҒ“гҒ§гҒҜгғ„гӮӨгғігғҗгӮ№гғ¬гғ•ж–№ејҸгҒЁе‘јз§°гҒҷгӮӢгҖӮпјҲдёҖиҲ¬зҡ„гҒ«гҒҜгӮұгғ«гғҲгғіж–№ејҸгҒЁиЁҖгҒҶпјү

гҖҖеӣігҒ®ж§ӢжҲҗгҒ§еүҚйқўгҒ®гғҗгӮ№гғ¬гғ•пј‘гҒҢгғҗгӮ№гғ¬гғ•е‘Ёжіўж•°83HzгҖҒиғҢйқўгҒ®гғҗгӮ№гғ¬гғ•пј’гҒҢгғҗгӮ№гғ¬гғ•е‘Ёжіўж•°99HzгҒ§гҒ“гҒ®пј’зӮ№гӮ’дёӯеҝғгҒ«дҪҺйҹіеҹҹгӮ’еў—еј·гҒ—гӮҲгҒҶгҒЁгҒ„гҒҶгӮөгғ–гӮҰгғјгғҸгғјгӮ·гӮ№гғҶгғ гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

пјңгғ„гӮӨгғігғҗгӮ№гғ¬гғ•ж–№ејҸгҒ®гғЎгғӘгғғгғҲпјһ

гҖҖгғ»гҖҖгӮҰгғјгғҸгғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒҢйңІеҮәгҒ—гҒӘгҒ„гӮўгӮігғјгӮ№гғҶгғғгӮҜгғ•гӮЈгғ«гӮҝгғјгӮ’ж§ӢжҲҗгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒ§йӣ»ж°—зҡ„гҒӘLPFгҒҢдёҚиҰҒ

гҖҖгғ»гҖҖгҒ“гҒ®гҒҹгӮҒеҠ№зҺҮгҒҢиүҜгҒҸдҪҺйҹіеҹҹгҒ®йҹіиіӘгҒҢеҗ‘дёҠгҒҷгӮӢ

гҖҖгғ»гҖҖгғҗгӮ№гғ¬гғ•е‘Ёжіўж•°гӮ’пј’зӮ№йҒёжҠһгҒ§гҒҚгӮӢгҒ®гҒ§дҪҺйҹігҒ®еў—еј·зҜ„еӣІгҒҢеәғгҒ„

гҖҖгҒ гҒҢгҖҒгҒІгҒЁгҒӨж°—гҒ«гҒӘгӮӢзӮ№гҒҢгҒӮгӮӢгҖӮгҒ“гҒ®пј’гҒӨгҒ®гғҗгӮ№гғ¬гғ•гғҖгӮҜгғҲгҒӢгӮүж”ҫе°„гҒ•гӮҢгӮӢдҪҺйҹігҒ®дҪҚзӣёгҒҢеҸҚи»ўгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒ гҖӮж–ҮзҢ®гӮ’иӘҝгҒ№гӮӢгҒЁгҖҒгҒ“гҒ®гҒҹгӮҒдёЎиҖ…гҒ®гғҗгӮ№гғ¬гғ•е…ұжҢҜе‘Ёжіўж•°гӮ’еҚҒеҲҶгҒ«йӣўгҒҷеҝ…иҰҒгҒҢгҒӮгӮӢгҒЁиЁҳгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгҒҫгҒҹгҖҒгғҖгӮҜгғҲдҪҚзҪ®гӮӮйӣўгҒҷеҝ…иҰҒгҒҢгҒӮгӮӢгҒ гӮҚгҒҶгҖӮ

гҒқгӮҢгҒ«гҒ—гҒҰгӮӮгҒ“гҒ®жӨңиЁҺеӣігҒ®гғҮгӮ¶гӮӨгғігҒ§гҒҜйқўзҷҪгҒҝгҒҢгҒӘгҒ„гҒӘгҒҒгҖӮ

|

пј“пјҺиЁӯиЁҲ |

гҖҖLEGOгҒ§йҖ гӮӢгҒӢгӮүгҒ«гҒҜгӮӘгғӘгӮёгғҠгғӘгғҶгӮЈгӮ’еҮәгҒ—гҒҹгҒ„гҒЁгҒ„гҒӨгӮӮиҖғгҒҲгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгҒҹгҒ гҒ®гғҸгӮігҒ§гҒҜйқўзҷҪгҒҸгҒӘгҒ„гҒ®гҒ гҖӮ

гӮөгғ–гӮҰгғјгғҸгғјпј•пј–еҸ·ж©ҹгҒ®гӮігғігӮ»гғ—гғҲгҒҜгғ»гғ»гғ»

гҖҖгғ»гҖҖгӮігғігғ‘гӮҜгғҲгҒӘпј“пјӨгӮҰгғјгғҸгғјгӮ·гӮ№гғҶгғ

гҖҖгғ»гҖҖгғ„гӮӨгғігғҗгӮ№гғ¬гғ•ж–№ејҸгҒ«гӮҲгӮӢеәғгҒ„дҪҺйҹіеҹҹзҜ„еӣІгҒ§гҒ®еў—еј·

гҖҖгғ»гҖҖгӮӮгҒЎгӮҚгӮ“гӮЁгӮўгӮөгӮ№гғ»гғҗгӮ№гғ¬гғ•ж–№ејҸжҺЎз”Ё

гҖҖгғ»гҖҖе®Ңз’§гҒӘгӮ·гғјгғ«гӮ’е®ҹзҸҫгҒ—гҒҹй«ҳеҠ№зҺҮгғҗгӮ№гғ¬гғ•гӮЁгғігӮҜгғӯгғјгӮёгғЈгҒӘгҒ®гҒ гҖӮ

гҖҖжӨңиЁҺгҒ—гҒҰжҸҸгҒ„гҒҹж§ӢжҲҗеӣігӮ’еӣіпј’гҒ«зӨәгҒҷгҖӮгҒЁгҒҰгӮӮе°ҸгҒ•гҒҸиҰӢгҒҲгӮӢгҒҢгҖҒйҖ”дёӯгҒ®йғЁеҲҶгӮ’зңҒз•ҘгҒ—гҒҹгҒҹгӮҒгҒ§е®ҹйҡӣгҒҜй•·гҒ•48cmгҒ®зҙ°й•·гҒ„зӯ’еһӢгғҮгӮ¶гӮӨгғігҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

пј’жң¬гҒ®10cmгӮҰгғјгғҸгғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒҜеҗ‘гҒӢгҒ„еҗҲгӮҸгҒӣгҒ«й…ҚзҪ®гҒ•гӮҢгҖҒгӮігғјгғігҒҢгӮҪгғӯгғҗгғігҒ®гӮҝгғһгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘеҪўзҠ¶гҒ§й§ҶеӢ•гҒ•гӮҢгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«е…ҘеҠӣдҝЎеҸ·гӮ’е·ҰеҸігғҒгғЈгғігғҚгғ«гҒ§дҪҚзӣёеҸҚи»ўгҒ—гҒҰеҠ гҒҲгӮӢгҖӮ

дҪҺйҹігҒҢе·ҰеҸігғҒгғЈгғігғҚгғ«гҒ§з•°гҒӘгӮӢгҒЁгғ¬гӮ№гғқгғігӮ№гҒ®дҪҺдёӢгӮ„жӯӘгҒҝгӮ’з”ҹгҒҳгӮӢгҒҢгҖҒгҒ»гҒЁгӮ“гҒ©гҒ®гӮҪгғјгӮ№гҒ§гҒҜдҪҺйҹігҒ«е·ҰеҸіе·®гҒҜе°‘гҒӘгҒ„гҒЁгҒ„гҒҶиҖғгҒҲж–№гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖгҒ“гҒ®иЁӯиЁҲгҒ§гҒҜгғҗгӮ№гғ¬гғ•пј‘гҒҜе…ұжҢҜе‘Ёжіўж•°60HzгҖҒгғҗгӮ№гғ¬гғ•пј’гҒҜ100HzгҒЁгҒ—гҒҰгҒҝгҒҹгҖӮгғҗгӮ№гғ¬гғ•пј‘еҒҙгҒҢзҙ„пј’еҖҚгҒ®й•·гҒ•гҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒ гҖӮ

гӮ«гғјгғҡгғғгғҲгҒ®еәҠгҒ«зӣҙжҺҘзҪ®гҒҸгҒ“гҒЁгӮ’жғіе®ҡгҒ—гҒҰгҖҒпј“жң¬гҒ®гӮ№гғ‘гӮӨгӮҜгғ¬гғғгӮ°гӮ’иЁӯгҒ‘гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

гҒ“гҒ®пј•пј–еҸ·ж©ҹгҒ§гҒҜгҒ„гӮҚгҒ„гӮҚгҒЁж–°гҒҹгҒӘи©ҰгҒҝгӮ’гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒ гҒҢгҖҒи©ізҙ°гҒҜд»ҘдёӢгҒ§и§ЈиӘ¬гҒ—гҒҰгӮҶгҒҸгҖӮ

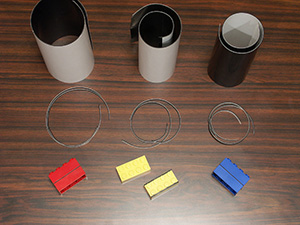

гҖҖд»ҠеӣһдҪҝз”ЁгҒҷгӮӢгӮҰгғјгғҸгғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒҜFOSTEXгҒ®FK10WгҒ§гҒӮгӮӢпјҲеҶҷзңҹпј’пјүгҖӮгҒ“гӮҢгҒҜгӮігӮӨгӮәгғҹз„Ўз·ҡгҒЁгҒ®гӮігғ©гғңе•Ҷе“ҒгҒЁиЁҖгҒҶгҒ“гҒЁгҒ§гҒӮгӮӢгҒҢгҖҒ10cmгӮөгӮӨгӮәгҒ®гӮҰгғјгғҸгғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒ§гҒҜпј•пј–еҸ·ж©ҹгҒ«гҒҜжңҖйҒ©гҒЁжҖқгӮҸгӮҢгӮӢгӮӮгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гғ•гғ¬гғјгғ гҒҜе®ҡз•ӘFE103гҒЁеҗҢдёҖгҒ®гӮҲгҒҶгҒ§гҖҒгғ—гғ¬гӮ№гҒ гҒҢеӣәе®ҡгҒ—гӮ„гҒҷгҒ„гҖӮгӮігғјгғізҙҷгӮӮеҗҢгҒҳгӮҲгҒҶгҒӘгғҗгғҠгғҠз№Ҡз¶ӯе…ҘгӮҠгғ‘гғ«гғ—гҒ§гҖҒйҖҶгғүгғјгғ гҒ®гӮ»гғігӮҝгғјгӮӯгғЈгғғгғ—гҒҢгғҮгӮ¶гӮӨгғігҒ®гғқгӮӨгғігғҲгҖӮгғһгӮ°гғҚгғғгғҲгӮӮеӨ§гҒҚгҒҸй јгӮӮгҒ—гҒ„гҖӮfoгҒҜ64HzгҒ§гҒ“гҒ®гӮөгӮӨгӮәгҒ§гҒҜеҚҒеҲҶгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҒҫгҒҹгҖҒжң¬ж©ҹгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘгғЎгӮӨгғігӮ·гӮ№гғҶгғ гҒ«гҒ¶гӮүдёӢгҒҢгӮӢжҺҘз¶ҡгҒ®гӮөгғ–гӮҰгғјгғҸгғјгӮ·гӮ№гғҶгғ гҒ§гҒҜ8О©гҒ§гҒӮгӮӢгҒ“гҒЁгӮӮеҝ…й ҲжқЎд»¶гҒ гҖӮ

|

пј”пјҺжӨңиЁҺдәӢй … |

гҖҖжң¬ж©ҹгҒ§гҒ®ж–°гҒҹгҒӘи©ҰгҒҝгҖҒгҒқгҒ®пј‘гҒҜгӮ¬гӮ№гӮұгғғгғҲгҒ®жҺЎз”ЁгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮеүҚеӣһгҒ®пј•пј•еҸ·ж©ҹгҒ§гҒҜеҜҶй–үжҖ§гҒ®ж”№е–„гҒ«зҶұеҸҜеЎ‘жҖ§гҒ®гӮ·гғӘгӮігғіжЁ№и„ӮгӮ’з”ЁгҒ„гҒҹгҖӮгғ‘гғҶгҒ®ж§ҳгҒ«еҲ©з”ЁгҒ§гҒҚгҒҰжңүз”ЁгҒ гҒҢгҖҒиҰӢгҒҹзӣ®гҒҢиүҜгҒҸгҒӘгҒ„гҒ®гҒЁдҪңжҘӯжҷӮгҒ«зҒ«еӮ·гҒ—гҒқгҒҶгҒ§гӮҲгӮҚгҒ—гҒҸгҒӘгҒ„гҖӮ

гҖҖгӮЁгғігӮҜгғӯгғјгӮёгғЈеҜҶй–үгҒ®гҒҹгӮҒгҒ«гҒҜгғ•гғ¬гғјгғ гҒ®еҶ…йқўгҒ«гғһгӮ№гӮӯгғігӮ°гғҶгғјгғ—гӮ’иІјгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒгҒ“гҒ®йғЁеҲҶгҒҜи§ЈжұәгҒ§гҒҚгӮӢгҖӮгғӘгӮўгғ‘гғҚгғ«гӮ„гғҗгғғгғ•гғ«гғ‘гғҚгғ«гӮӮгӮ·гғігғ—гғ«гҒӘеҪўзҠ¶гҒ®йғЁеҲҶгҒҜгҒ“гҒ®ж–№жі•гҒ§гҒ„гҒ‘гӮӢгҒ гӮҚгҒҶгҖӮе•ҸйЎҢгҒҜгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒ®еӣәе®ҡйғЁеҲҶгӮ„гӮҝгғјгғҹгғҠгғ«гҒ®з©ҙгҖҒгҒқгҒ—гҒҰгҖҒгғӘгӮўгғ‘гғҚгғ«гӮ„гғҗгғғгғ•гғ«гғ‘гғҚгғ«гҒ®жҺҘеҗҲйғЁгҒ®ж°—еҜҶжҖ§гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

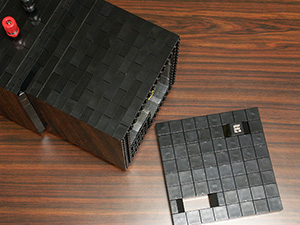

гҖҖгҒ“гҒ®гӮҲгҒҶгҒӘжҺҘеҗҲйғЁгҒ®ж°—еҜҶжҖ§зўәдҝқгҒ«гҒҜдёҖиҲ¬зҡ„гҒ«гҒҜгӮ¬гӮ№гӮұгғғгғҲгҒЁе‘јгҒ°гӮҢгӮӢгғ‘гғғгӮӯгғігӮ’з”ЁгҒ„гӮӢгҖӮгӮҙгғ гҒӘгҒ©гҒ®ејҫжҖ§дҪ“гӮ’жҢҹгӮҖгҒ“гҒЁгҒ§еҜҶзқҖгҒ•гҒӣгӮӢгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮз§ҒгҒҜгӮҙгғ зҙ жқҗгҒ®е°Ӯй–Җ家гҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒ®гҒ§гҒ©гҒ®гӮҲгҒҶгҒӘзҙ жқҗгҒҢжңҖйҒ©гҒӢгӮҸгҒӢгӮүгҒӘгҒ„гҖӮгҒқгҒ“гҒ§гҖҒпј“зЁ®йЎһгҒ®и–„гҒ„гӮҙгғ гӮ·гғјгғҲгӮ’е…ҘжүӢгҒ—гҒҰи©ҰгҒ—гҒҰгҒҝгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гҒ—гҒҹгҖӮж–№жі•гҒҜ0.5mmгҒ®зІҳзқҖжқҗд»ҳгҒҚгӮҙгғ гӮ·гғјгғҲгӮ’1mmе№…гҒ«гӮ«гғғгӮҝгғјеҸ°гҒ§иЈҒж–ӯгҒ—гҖҒLEGOгғ–гғӯгғғгӮҜй–“гҒ«жҢҹгӮ“гҒ§гҒҝгҒҹгҖӮпјҲеҶҷзңҹпј“пјү

гҖҖе…ҘжүӢгҒ—гҒҹгӮҙгғ гӮ·гғјгғҲгҒҜгғӢгғҲгғӘгғ«гӮҙгғ пјҲйқ’пјүгҖҒгӮҜгғӯгғӯгғ–гғ¬гғігӮҙгғ пјҲй»„пјүгҖҒгӮЁгғҒгғ¬гғігғ—гғӯгғ”гғ¬гғігӮҙгғ пјҲиөӨпјүгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгғӢгғҲгғӘгғ«гӮҙгғ гҒҜжҜ”ијғзҡ„зЎ¬иіӘгҒ§дҪңжҘӯжҖ§гҒҜиүҜгҒ„гҒҢејҫжҖ§гҒҜе°‘гҒӘгҒ„гҖӮгӮҜгғӯгғӯгғ–гғ¬гғігӮҙгғ гҒҜгҒ„гҒӢгҒ«гӮӮгӮҙгғ гҒЁгҒ„гҒЈгҒҹж„ҹгҒҳгҒ®жҹ”гӮүгҒӢгҒӘзҙ жқҗгҒ§гғ•гғӢгғЈгғ•гғӢгғЈгҒ—гҒҰдҪңжҘӯжҖ§гҒҢиүҜгҒҸгҒӘгҒ„гҖӮгҒ«гҒҠгҒ„гӮӮж°—гҒ«гҒӘгӮӢгҖӮгӮЁгғҒгғ¬гғігғ—гғӯгғ”гғ¬гғігӮҙгғ гҒҜдёӯй–“зҡ„гҒӘж„ҹгҒҳгҒ§дҪңжҘӯгҒҜе•ҸйЎҢгҒӘгҒ„гҒҢжҺҘеҗҲйғЁгҒ®гӮігғігғ—гғ©гӮӨгӮўгғігӮ№гҒҜеў—гҒҲгҒҰгҒ—гҒҫгҒҶгҖӮеҜҶй–үжҖ§гҒ®зўәдҝқгҒ«гҒҜејҫжҖ§гҒҢйҮҚиҰҒгҒ гҒҢгҖҒгҒ“гҒ®е ҙеҗҲгҒҜз·©гҒҝгҒ®еҺҹеӣ гҒЁгҒӘгӮӢгҖӮгҒҫгҒҹгҖҒгӮЁгғігӮҜгғӯгғјгӮёгғЈгҒ®еј·еәҰдҪҺдёӢгӮӮж°—гҒ«гҒӘгӮӢгҒЁгҒ“гӮҚгҒӘгҒ®гҒ§гҖҒејҫжҖ§гҒҜе°‘гҒӘгҒ„гҒ»гҒҶгҒҢйҒ©гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒЁиЁҖгҒҲгӮӢгҖӮгҒ—гҒҹгҒҢгҒЈгҒҰгҖҒгғӢгғҲгғӘгғ«гӮҙгғ гӮ’йҒёжҠһгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гҒ—гҒҹгҖӮ

гҖҖгҒ“гҒ®гӮҙгғ гӮ¬гӮ№гӮұгғғгғҲгӮ’жҺҘеҗҲйқўгҒ«иІјгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§еҜҶй–үжҖ§гӮ’ж”№е–„гҒ§гҒҚгӮӢгҒ гӮҚгҒҶгҖӮгҒҫгҒҹгҖҒжҮёеҝөгҒ—гҒҰгҒ„гҒҹ0.5mmгҒ®еҺҡгҒ•гҒ«гӮҲгӮӢLEGOгғ–гғӯгғғгӮҜгҒ®жҺҘеҗҲеј·еәҰгҒ®з·©гҒҝгҒҜе•ҸйЎҢгҒӘгҒ„гҒ“гҒЁгҒҢгӮҸгҒӢгҒЈгҒҹгҖӮ гғӢгғҲгғӘгғ«гӮҙгғ гҒ®зөҢе№ҙеӨүеҢ–гӮ„ABSжЁ№и„ӮгҒ«еҜҫгҒҷгӮӢдҫөйЈҹгҒ®еҝғй…ҚгҒҜгҒӮгӮӢгҒҢгҖҒгҒ“гҒ®зҙ жқҗгӮ’жҺЎз”ЁгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гҒҷгӮӢгҖӮ

дё–з•ҢгҒ§гӮӮLEGOгғ–гғӯгғғгӮҜгӮ’гӮ¬гӮ№гӮұгғғгғҲд»ҳгҒҚгҒ§дҪҝз”ЁгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢдәәй–“гҒҜз§ҒгҒҸгӮүгҒ„гҒӢгҒӘпјҹ

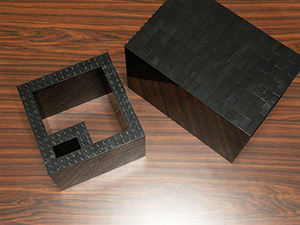

гҖҖжң¬ж©ҹгҒ§гҒ®ж–°гҒҹгҒӘи©ҰгҒҝгҖҒгҒқгҒ®пј’гҖӮLEGOгғ–гғӯгғғгӮҜгҒҜдёҠйқўгҒ®гғқгғғгғҒгӮ’гӮҝгӮӨгғ«гғ–гғӯгғғгӮҜгҒ§йҡ гҒӣгҒ°пј•йқўгҒҢеҢ–зІ§йқўгҒЁгҒӘгӮӢгҖӮиЈҸйқўгҒ«гӮӮдҪҝгҒҲгӮӢгӮҝгӮӨгғ«гғ–гғӯгғғгӮҜгҒҢгҒӮгӮӢгҒҢгҖҒгҒҚгӮҸгӮҒгҒҰй«ҳдҫЎгҒ§дёҖиҲ¬зҡ„гҒ§гҒӘгҒ„гҖӮгҒқгҒ“гҒ§гҖҒиЈҸйқўгӮ’еҗ‘гҒӢгҒ„еҗҲгӮҸгҒӣгҒҰеӣәе®ҡгҒ—гҒҰпј–йқўеҢ–зІ§йқўгҒ®гӮЁгғігӮҜгғӯгғјгӮёгғЈгӮ’е®ҹзҸҫгҒҷгӮӢгҖӮ

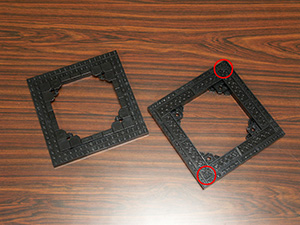

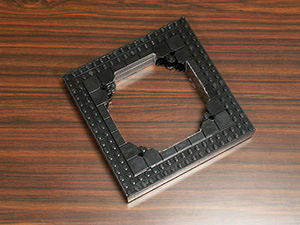

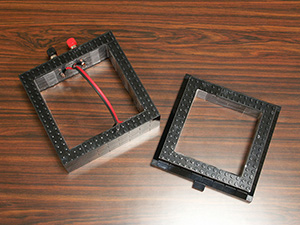

гҖҖеҶҷзңҹпј”гҒҜгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгӮ’еӣәе®ҡгҒҷгӮӢгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғ•гғ¬гғјгғ гҒ§гҒӮгӮӢгҒҢгҖҒиЈҸйқўгҒ®пј’з®ҮжүҖгҒ«пј•пј‘еҸ·ж©ҹпјҲ第41е ұпјүгҒ§гӮӮжҺЎз”ЁгҒ—гҒҹеҶҷзңҹиөӨдёёгҒ®иЈҸжҠҖгғ–гғӯгғғгӮҜгҒҢд»•иҫјгӮ“гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒ“гӮҢгҒ§гҒҡгӮҢгҒӘгҒҸиЈҸйқўгҒ©гҒҶгҒ—гӮ’иЈ…зқҖгҒ§гҒҚгӮӢгҖӮгҒ•гӮүгҒ«е…ҲгҒ«зӨәгҒ—гҒҹж§ӢйҖ еӣігҒ«гҒӮгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«еҜҫеҗ‘гҒ—гҒҰпј’жң¬гҒ®гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгӮ’гғңгғ«гғҲгҒ§з· гӮҒгӮӢгҒ®гҒ§еӣәе®ҡгҒҜе®Ңз’§гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

пјңпј•пј–еҸ·ж©ҹгҖҖеҹәжң¬д»•ж§ҳпјһ

гҖҖгғ»гҖҖеҪўејҸпјҡгғ„гӮӨгғігғҗгӮ№гғ¬гғ•гӮөгғ–гӮҰгғјгғҸгғјгӮ·гӮ№гғҶгғ

гҖҖгғ»гҖҖж–№ејҸпјҡеҜҫеҗ‘й…ҚзҪ®гӮЁгӮўгӮөгӮ№гғ»гғҗгӮ№гғ¬гғ•ж–№ејҸ

гҖҖгғ»гҖҖзө„гҒҝз«ӢгҒҰж–№жі•пјҡгғӣгғӘгӮҫгғігӮҝгғ«гӮҝгӮӨгғ—пјҲж°ҙе№ізө„гҒҝз«ӢгҒҰпјү

гҖҖгғ»гҖҖдҪҝз”ЁгғҰгғӢгғғгғҲпјҡFOSTEXгҖҖFK10WгҖҖ10cmгғҡгғјгғ‘гғјгӮігғјгғігӮҰгғјгғҸгғј

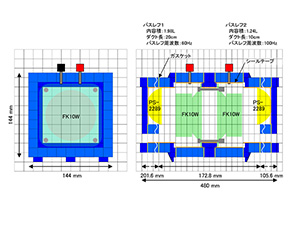

гҖҖгғ»гҖҖеӨ–еҪўеҜёжі•пјҡW144mmгҖҖH144mmгҖҖD480mmпјҲгӮҝгғјгғҹгғҠгғ«йғЁйҷӨгҒҸпјү

гҖҖгғ»гҖҖе®ҹеҠ№еҶ…е®№з©Қпјҡ1.98гғӘгғғгғҲгғ«гҖҒ1.24гғӘгғғгғҲгғ«

гҖҖгғ»гҖҖгғҗгӮ№гғ¬гғ•гғҖгӮҜгғҲй•·пјҡ20cmгҖҒ10cm

гҖҖгғ»гҖҖгғҗгӮ№гғ¬гғ•е…ұжҢҜе‘Ёжіўж•°пјҡ60HzгҖҒ100Hz

гҖҖгғ»гҖҖеҶ…и”өгғңгғјгғ«пјҡPS-2289гҖҖпј’еҖӢпјҲ7cmПҶгӮ№гғқгғігӮёпјү

гҖҖгғ»гҖҖгӮ·гӮ№гғҶгғ гӮӨгғігғ”гғјгғҖгғігӮ№пјҡ8О©

|

пј•пјҺиЈҪдҪң |

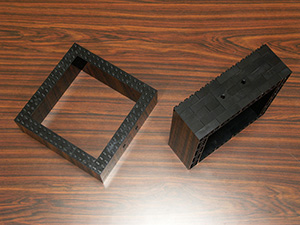

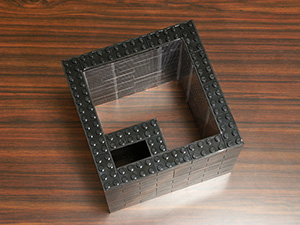

гҖҖпј•пј–еҸ·ж©ҹгҒ®е…ЁйғЁе“ҒгӮ’еҶҷзңҹпј•гҒ«зӨәгҒҷгҖӮеҖӢгҖ…гҒ®йғЁе“ҒгӮ’и§ЈиӘ¬гҒҷгӮӢгҖӮ

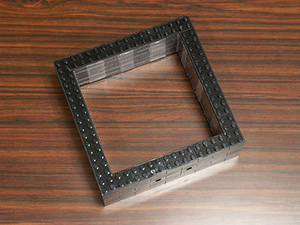

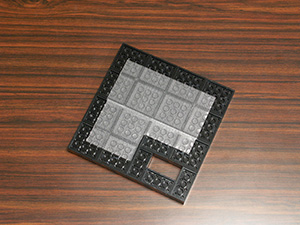

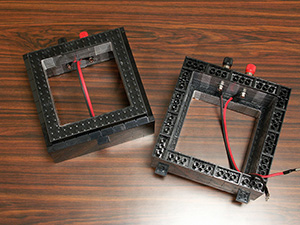

еҶҷзңҹпј–гҒҜеүҚиҝ°гҒ®гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғ•гғ¬гғјгғ гӮ’еҜҫеҗ‘гҒ—гҒҰжҺҘеҗҲгҒ—гҒҹйғЁе“ҒгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒ®гғ•гғ©гғігӮёгҒЁжҺҘгҒҷгӮӢйғЁеҲҶгҒҜгӮҝгӮӨгғ«гғ–гғӯгғғгӮҜгӮ’иІјгҒЈгҒҰеҜҶй–үжҖ§гӮ’дҝқгҒӨгҖӮеӣәе®ҡз©ҙдҪҚзҪ®гҒ®е№ІжёүйғЁеҲҶгҒҜLEGO гғ–гғӯгғғгӮҜгҒ«еҠ е·ҘгӮ’ж–ҪгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮзҙ°гҒӢгҒӘйғЁеҲҶгҒ§гҒӮгӮӢгҒҢгҖҒеҶ…йқўгҒ«гҒҜгғһгӮ№гӮӯгғігӮ°гғҶгғјгғ—гӮ’иІјгҒЈгҒҰеҮҰзҗҶгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮеҶҷзңҹгӮ’иүҜгҒҸиҰӢгӮӢгҒЁгғ–гғӯгғғгӮҜдёҠйқўгҒ®еӨ–е‘ЁгҒ«гҒҜ1mmе№…гҒ®гӮ¬гӮ№гӮұгғғгғҲгҒҢиҰӢгҒҲгӮӢгҖӮеҜҫеҗ‘ж§ӢйҖ гӮ’жңүгҒҷгӮӢLEGOгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјеҲқгҒ®йғЁе“ҒгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гғҹгғүгғ«гғ•гғ¬гғјгғ пјҲеҶҷзңҹпј—пјүгҒҜгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒ®гғһгӮ°гғҚгғғгғҲеҸҺзҙҚз©әй–“гҒ§гҒӮгӮҠпј’еҖӢдҪҝз”ЁгҒҷгӮӢгҖӮгӮҝгғјгғҹгғҠгғ«гӮ’еҸ–гӮҠд»ҳгҒ‘гӮӢз©ҙгҒҢгҒқгӮҢгҒһгӮҢгҒ«пј’гҒӨй–ӢгҒ„гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

еҶ…йқўгҒ®гғһгӮ№гӮӯгғігӮ°гғҶгғјгғ—еҮҰзҗҶгҒЁLEGOгғ–гғӯгғғгӮҜдёҠйқўгҒ®еӨ–е‘ЁгҒҠгӮҲгҒіеҶ…е‘ЁгҒ®пј’е‘ЁеӣІгҒ«1mmгӮ¬гӮ№гӮұгғғгғҲгғҶгғјгғ—гӮ’иІјгӮҠд»ҳгҒ‘гӮӢгҖӮпјҲеҶҷзңҹпјҳпјү

гҖҖеҶҷзңҹпјҷгҒҜгғ•гғ¬гғјгғ гғӘгғігӮ°гҒ§гҒӮгӮҠгҖҒпј’зЁ®йЎһгҒӮгӮӢгҖӮгҒ“гҒ®гғ•гғ¬гғјгғ гғӘгғігӮ°гҒҜгғҹгғүгғ«гғ•гғ¬гғјгғ гҒ®гӮөгӮӨгӮәгӮ’еӨүжӣҙгҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ®гӮӮгҒ®гҒ§гҖҒгӮ№гғӯгғјгғ—гғ–гғӯгғғгӮҜгӮ’дҪҝгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгғ¬гғғгӮ°гҒЁгҒӘгӮӢзӘҒиө·гҒҢпј“з®ҮжүҖгҒ«гҒӮгӮҠгҖҒпј“зӮ№ж”ҜжҢҒгҒ§жң¬дҪ“гӮ’ж”ҜжҢҒгҒҷгӮӢгҖӮ

гғҹгғүгғ«гғ•гғ¬гғјгғ гҒЁеҗҢж§ҳгҒ«гғһгӮ№гӮӯгғігӮ°еҮҰзҗҶгӮ’иЎҢгҒҶгҖӮпјҲеҶҷзңҹпј‘пјҗпјү

гҖҖгғҗгӮ№гғ¬гғ•з©әй–“гҒЁгҒӘгӮӢгғ•гғ¬гғјгғ гҒҜй•·гҒ•гҒ®йҒ•гҒҶгғ•гғ¬гғјгғ пјЎгҒЁгғ•гғ¬гғјгғ пјўгҒҢгҒӮгӮӢгҖӮпјҲеҶҷзңҹпј‘пј‘пјү

гҒ“гҒ®йғЁеҲҶгҒ«гҒҜгғҗгӮ№гғ¬гғ•гғҖгӮҜгғҲгҒҢд»•иҫјгҒҫгӮҢгӮӢгҒҢгҖҒеҶҷзңҹгҒ®гӮҲгҒҶгҒ«гғҖгӮҜгғҲгҒҜгӮ«гғүгҒ«гҒӮгӮҠж–ӯйқўз©ҚгҒҜ32Г—16mmгӮөгӮӨгӮәгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгғһгӮ№гӮӯгғігӮ°еҮҰзҗҶгӮ’дёҒеҜ§гҒ«иЎҢгҒҶгҖӮпјҲеҶҷзңҹпј‘пј’пјү

гҖҖгҒ“гҒ®гғ•гғ¬гғјгғ гҒ®й•·гҒ•гӮ’еӨүгҒҲгӮҢгҒ°гғҗгӮ№гғ¬гғ•гғҖгӮҜгғҲй•·гҒЁеҶ…е®№з©ҚгӮ’еӨүжӣҙгҒ§гҒҚгӮӢгҒ®гҒ§гҖҒгғҗгӮ№гғ¬гғ•е‘Ёжіўж•°гӮ’иӘҝж•ҙгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгӮӢгҖӮLEGOгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгҒӘгӮүгҒ§гҒҜгҒ®д»•ж§ҳгҒ§гҒӮгӮӢгҒҢгҖҒжң¬дҪ“е…Ёй•·гӮӮеӨүгӮҸгӮӢгҒ®гҒ§гҒӮгҒҫгӮҠй•·гҒҸгҒӘгӮӢгҒЁеј·еәҰгҒҢе•ҸйЎҢгҒ«гҒӘгӮӢгҒЁиҖғгҒҲгӮүгӮҢгӮӢгҖӮ

гҖҖгғ•гӮҝгҒЁгҒӘгӮӢгғӘгғғгғүгғ‘гғҚгғ«гӮӮпјЎгҖҒпјўгҒ®пј’жһҡгҖӮеҪўзҠ¶гҒҜеҗҢдёҖгҒ гҒҢзүҮеҒҙгҒ®иЎЁйқўгҒ«пј•пј–еҸ·ж©ҹгҒ®гӮЁгғігғ–гғ¬гғ гӮ’д»ҳгҒ‘гӮӢгҖӮпјҲеҶҷзңҹпј‘пј“пјү

гғҗгӮ№гғ¬гғ•гғқгғјгғҲгҒҜгӮ№гғӯгғјгғ—гӮ’иЁӯгҒ‘гҒҰйўЁеҲҮгӮҠйҹігӮ’жҠ‘гҒҲгӮӢзӢҷгҒ„гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгғӘгғғгғүгғ‘гғҚгғ«гҒ®иЈҸйқўгҒ«гӮӮгғһгӮ№гӮӯгғігӮ°гғҶгғјгғ—гӮ’иІјгӮӢгҖӮпјҲеҶҷзңҹпј‘пј”пјү

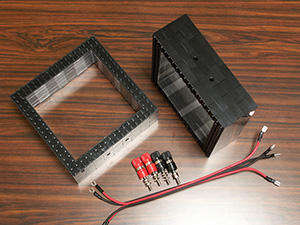

гҖҖеҶҷзңҹпј‘пј•гҒҜгҒқгҒ®д»–гҒ®йғЁе“ҒгҒ§гҖҒгӮҝгғјгғҹгғҠгғ«гҖҒй…Қз·ҡгӮұгғјгғ–гғ«гҖҒгғҚгӮёйЎһгҖҒгӮ№гғқгғігӮёгғңгғјгғ«гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮпј’гҒӨгҒ®гӮҰгғјгғҸгғјгғҰгғӢгғғгғҲгӮ’гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғ•гғ¬гғјгғ гғўгӮёгғҘгғјгғ«гҒ§иІ«йҖҡгҒ—гҒҰеӣәе®ҡгҒҷгӮӢ40mmгҒ®й•·гҒ„гғңгғ«гғҲгҒҢе°Ӯз”ЁжүӢй…ҚйғЁе“ҒгҒ гҖӮ

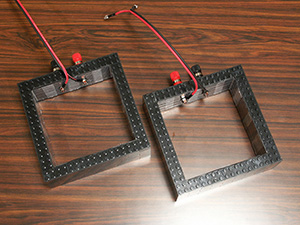

гҖҖзө„гҒҝз«ӢгҒҰдҪңжҘӯгӮ’иЎҢгҒҶгҖӮгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғ•гғ¬гғјгғ гғўгӮёгғҘгғјгғ«гҒ«пј’жң¬гҒ®гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгӮ’еҗ‘гҒӢгҒ„еҗҲгӮҸгҒӣгҒҰгғңгғ«гғҲгҒ§еӣәе®ҡгҒҷгӮӢгҖӮпјҲеҶҷзңҹпј‘пј–гҖҒпј‘пј—пјү

гҖҖгғҰгғӢгғғгғҲд»ҳеұһгҒ®гғ‘гғғгӮӯгғігӮ’з”ЁгҒ„гҒҰеҜҶй–үжҖ§гҒ«гӮӮй…Қж…®гҒ—гҒҹгҖӮгҒ“гҒ®пј’жң¬гҒ®гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒҜе·ҰеҸігғҒгғЈгғігғҚгғ«гҒ®дҝЎеҸ·гӮ’йҖҶдҪҚзӣёгҒ§жҺҘз¶ҡгҒ—гҒҰгғ—гғғгӮ·гғҘгғ—гғ«гҒ«еҚ”иӘҝгҒ—гҒҰй§ҶеӢ•гҒ•гӮҢгӮӢгҖҒжң¬ж©ҹгҒ®зү№еҫҙзҡ„гҒӘгғүгғ©гӮӨгғҗгғјгғўгӮёгғҘгғјгғ«гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮпјҲеҶҷзңҹпј‘пјҳпјү

гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲеҸ–гӮҠд»ҳгҒ‘

гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲеҸ–гӮҠд»ҳгҒ‘

гҖҖгғҹгғүгғ«гғ•гғ¬гғјгғ гҒ«гӮҝгғјгғҹгғҠгғ«гӮ’еӣәе®ҡгҒ—гҒҰй…Қз·ҡгҒҷгӮӢгҖӮпјҲеҶҷзңҹпј‘пјҷпјҢпј’пјҗпјү

жіЁзӣ®гҒҜзүҮж–№гҒ®гӮҝгғјгғҹгғҠгғ«жҺҘз¶ҡгӮұгғјгғ–гғ«гӮ’иөӨй»’еҸҚи»ўгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒ“гҒЁгҒ гҖӮйҖҶзӣёжҺҘз¶ҡгҒ®гҒҹгӮҒгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮеҶ…йқўгҒ®гғһгӮ№гӮӯгғігӮ°гғҶгғјгғ—гҒҜгӮҝгғјгғҹгғҠгғ«з©ҙгҒ«гӮӮиІјгҒЈгҒҰгҒӮгӮҠгҖҒгӮҝгғјгғҹгғҠгғ«гҒҢз ҙгҒЈгҒҰеӣәе®ҡгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гҒ“гҒ®йғЁеҲҶгҒ®еҜҶй–үжҖ§гҒҜе®Ңе…ЁгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖгғ•гғ¬гғјгғ гғӘгғігӮ°гҒЁзө„гҒҝеҗҲгӮҸгҒӣгӮӢгҖӮпјҲеҶҷзңҹпј’пј‘гҖҒпј’пј’пјү

гӮ¬гӮ№гӮұгғғгғҲгҒ«гӮҲгӮҠ0.5mmзЁӢеәҰжө®гҒ„гҒҹеӣәе®ҡгҒЁгҒӘгӮӢгҒҢгҖҒзЎ¬гҒ„гӮҙгғ зҙ жқҗгӮ’йҒёжҠһгҒ—гҒҹгҒ®гҒ§жҺҘеҗҲгҒ«ејұгҒ„ж„ҹгҒҳгҒҜгҒӘгҒ„гҖӮ

гҖҖгғүгғ©гӮӨгғ–гғўгӮёгғҘгғјгғ«гҒ®дёЎйқўгҒ«гғҹгғүгғ«гғ•гғ¬гғјгғ гӮ’еҸ–гӮҠд»ҳгҒ‘гҒҰжң¬дҪ“йғЁеҲҶгҒ®зө„гҒҝз«ӢгҒҰгҒҢгҒ§гҒҚгҒҹгҖӮ

гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒёгҒ®й…Қз·ҡгӮӮиЎҢгҒҶгҖӮпјҲеҶҷзңҹпј’пј“гҖҒпј’пј”пјү

гҖҖжң¬дҪ“йғЁгҒҜпј“зӮ№ж”ҜжҢҒгҒ§гҒҢгҒҹгҒӨгҒҚгӮ’гҒӘгҒҸгҒ—гҖҒи¶ігҒҜгӮ«гғјгғҡгғғгғҲгҒ®еәҠиЁӯзҪ®гӮ’иҖғж…®гҒ—гҒҰгӮ№гғ‘гӮӨгӮҜзҠ¶гҒ«е°–гӮүгҒӣгҒҰгҒӮгӮӢгҖӮпјҲеҶҷзңҹпј’пј•пјү

гғүгғ©гӮӨгғ–гғўгӮёгғҘгғјгғ«еҸ–гӮҠд»ҳгҒ‘

гғүгғ©гӮӨгғ–гғўгӮёгғҘгғјгғ«еҸ–гӮҠд»ҳгҒ‘

гҖҖгғ•гғ¬гғјгғ пјЎгҖҒпјўгҒ®дёӯгҒ«гӮ№гғқгғігӮёгғңгғјгғ«гӮ’е…ҘгӮҢгҒҰжң¬дҪ“йғЁгҒ«жҺҘеҗҲгҒҷгӮӢгҖӮпјҲеҶҷзңҹпј’пј–гҖҒпј’пј—пјү

гғӘгғғгғүгғ‘гғҚгғ«гҒ§гғ•гӮҝгӮ’гҒҷгӮҢгҒ°зө„гҒҝз«ӢгҒҰгҒҜе®ҢдәҶгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮпјҲеҶҷзңҹпј’пјҳпјү

гҖҖжң¬ж©ҹгҒҜзҙ°й•·гҒ„еҪўзҠ¶гҒ гҒҢгҖҒгӮ¬гӮ№гӮұгғғгғҲжҢҝе…ҘгҒ«гӮҲгӮӢLEGOгғ–гғӯгғғгӮҜжҺҘеҗҲеҠӣгҒ®дҪҺдёӢгҒҜе•ҸйЎҢз„ЎгҒҸгҖҒгҒ—гҒЈгҒӢгӮҠгҒЁзө„гҒҝз«ӢгҒҰгӮүгӮҢгҒҹгҖӮгғһгӮ№гӮӯгғігӮ°гғҶгғјгғ—гҒ®иІјгӮҠд»ҳгҒ‘еҠ№жһңгӮӮгҒӮгӮҠгҖҒеҸ©гҒҸгҒЁгӮігғ„гӮігғ„гҒЁз· гҒҫгҒЈгҒҹйҹігҒ®гҒҷгӮӢиүҜиіӘгҒӘгӮЁгғігӮҜгғӯгғјгӮёгғЈгҒҢгҒ§гҒҚгҒҹгҖӮпјҲеҶҷзңҹпј’пјҷпјү

|

пј–пјҺи©ҰиҒҙгҒЁи©•дҫЎ |

гҖҖзө„гҒҝдёҠгҒҢгҒЈгҒҹпј•пј–еҸ·ж©ҹгҒ®еӨ–иҰігӮ’еҶҷзңҹпј“пјҗгҖҒпј“пј‘гҒ«зӨәгҒҷгҖӮ

гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒ®йңІеҮәгҒ—гҒӘгҒ„зӢ¬зү№гҒ®еӨ–иҰігҒӢгӮүгҒҜгҖҒгҒ“гӮҢгҒҢгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгӮ·гӮ№гғҶгғ гҒ§гҒӮгӮӢгҒЁгҒҜжҖқгҒҲгҒӘгҒ„гҒ гӮҚгҒҶгҖӮ

гҖҖпј•пј–еҸ·ж©ҹгҒ гҒ‘гӮ’гғ‘гғҜгғјгӮўгғігғ—гҒ«гҒӨгҒӘгҒ„гҒ§ж—©йҖҹйҹіеҮәгҒ—гҖӮ

гғ»гғ»гғ»ж„ҸеӨ–гҒ«гӮӮдёӯй«ҳйҹіеҹҹгҒҫгҒ§еҮәгҒҰгҒҸгӮӢгҖӮгҒ“гӮҢгҒҜеӨ§дёҲеӨ«гҒӢгҒӘпјҹгҖҖгҒЁжҖқгҒЈгҒҹгҒҢгҖҒйҖҶдҪҚзӣёгҒ®е®ҡдҪҚгҒ®гҒӘгҒ„дёӯй«ҳйҹіеҹҹгҒӘгҒ®гҒ§гғЎгӮӨгғігӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгҒ®йӮӘйӯ”гҒҜгҒ—гҒӘгҒ„гҒ гӮҚгҒҶгҖӮ

гҒқгӮҢгӮҲгӮҠгӮӮжҖқгҒЈгҒҹгҒ»гҒ©дҪҺйҹіеҹҹгҒҢеҮәгҒҰгҒ„гҒӘгҒ„гҖӮпј’з®ҮжүҖгҒ®гғҗгӮ№гғ¬гғ•гғҖгӮҜгғҲгҒӢгӮүгҒҜйўЁгҒҢеҗ№гҒҚеҮәгҒ—гҒҰгҒҸгӮӢгҒ®гҒ§гҒЎгӮғгӮ“гҒЁгғҗгӮ№гғ¬гғ•ж–№ејҸгҒҜж©ҹиғҪгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгӮҲгҒҶгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

йҹійҮҸгӮ’гҒ•гӮүгҒ«дёҠгҒ’гҒҰгҒҝгҒҹгӮүгғҗгӮҝгғҗгӮҝгҒЁз•°йҹігҒҢеҮәгҒҰгҒҚгҒҹгғ»гғ»гғ»гҒ“гӮҢгҒҜеӨұж•—дҪңгҒӘгҒ®гҒӢпјҹпјҹ

гҖҖгғЎгӮӨгғігҒ®гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгӮ·гӮ№гғҶгғ гӮ’жҺҘз¶ҡгҒ—гҒҰгҒ„гҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҒ®гҒ§гғ‘гғҜгғјгӮўгғігғ—гҒ®еҮәеҠӣгӮ’дёҠгҒ’гҒҷгҒҺгҒҰгҒ„гҒҹгӮҲгҒҶгҒ гҖӮйҒ©еҲҮгҒӘйҹійҮҸгҒ§гҒҜгғҗгӮҝгҒӨгҒҚйҹігҒҜеҮәгҒӘгҒ„гҖӮгҒ гҒҢгҖҒжҳҺгӮүгҒӢгҒ«дҪҺйҹігҒ®йҮҸж„ҹгҒҢе°‘гҒӘгҒ„гҖӮ

гҖҖгҒ“гҒ®и©ҰиҒҙгҒҜгӮөгғ–гӮҰгғјгғҸгғјгӮ’гғҶгғјгғ–гғ«дёҠгҒ«иЁӯзҪ®гҒ—гҒҰйіҙгӮүгҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгҒҢгҖҒеәҠгҒ«зӣҙжҺҘиЁӯзҪ®гҒҷгҒ№гҒҚгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒ“гҒ®ж–№гҒҢдҪҺйҹіеҶҚз”ҹгҒ«гҒҜең§еҖ’зҡ„гҒ«жңүеҲ©гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖгҒҹгӮҒгҒ—гҒ«гӮігғігғ‘гӮҜгғҲгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгӮ·гӮ№гғҶгғ гҒ§гӮӮеәҠгҒ«зҪ®гҒҸгҒЁдҪҺйҹігҒ®еҸҚе°„гҒҢеў—гҒҲгҖҒдҪҺйҹіж„ҹгҒҢеў—гҒҷгҖӮгҒ•гӮүгҒ«еЈҒйҡӣгҒ«зҪ®гҒҸгҒЁгҒҫгҒҷгҒҫгҒҷдҪҺйҹігҒҢеҮәгҒҰгҒҸгӮӢгҖӮжңҖгӮӮеҠ№жһңзҡ„гҒӘгҒ®гҒҜйғЁеұӢгҒ®гӮ«гғүйҡ…гҒ§гҖҒгҒҷгҒ”гҒ„дҪҺйҹігҒ«гҒӘгӮӢгҖӮгҒ“гҒ®жӨңиЁјгҒҜз°ЎеҚҳгҒ«иЎҢгҒҲгӮӢгҖӮйғЁеұӢгҒ®йҡ…гҒ§йҹіжҘҪгӮ’иҒҙгҒҸгҒЁдҪҺйҹігҒҢгҒҹгҒҫгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгӮҸгҒӢгӮӢгҖӮгҒ гҒӢгӮүгҒ“гҒ“гҒ«гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгӮ’иЁӯзҪ®гҒҷгӮӢгҒЁдҪҺйҹіеҹҹгҒҢеў—еј·гҒ•гӮҢгӮӢгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҒ гҒҢгҖҒжҷ®йҖҡгҒҜгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгӮ·гӮ№гғҶгғ гӮ’еәҠгӮ„йғЁеұӢгҒ®йҡ…гҒ«иЁӯзҪ®гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҜгҒ§гҒҚгҒӘгҒ„гҖӮеӨ§еҲҮгҒӘй«ҳйҹіеҹҹгҒ®гғҗгғ©гғігӮ№гҒҢжӮӘгҒҸгҒӘгӮҠгҖҒйҹіеғҸе®ҡдҪҚгӮ„йҹіе ҙж„ҹгҒҢжҗҚгҒӘгӮҸгӮҢгӮӢгҒӢгӮүгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гғ»гғ»гғ»гҒқгҒҶгҒӘгҒ®гҒ гҖҒгӮөгғ–гӮҰгғјгғҸгғјгӮ·гӮ№гғҶгғ гҒҜгҒ“гҒ®дҪҺйҹіж”ҫе°„гҒ«жңүеҲ©гҒӘиҮӘз”ұгҒӘиЁӯзҪ®гҒҢеҸҜиғҪгҒ§гҒӮгӮӢгҒ“гҒЁгҒ“гҒқгҒҢжңҖеӨ§гҒ®гғЎгғӘгғғгғҲгҒӘгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

зү№жҖ§гҒ®жё¬е®ҡгӮ’иЎҢгҒҠгҒҶгҖӮжң¬ж©ҹгҒ®гӮӨгғігғ”гғјгғҖгғігӮ№зү№жҖ§гӮ’жё¬е®ҡгҒҷгӮӢгҒ«гҒӮгҒҹгӮҠжӮ©гӮ“гҒ§гҒ—гҒҫгҒЈгҒҹгҖӮгҒ“гҒ®пј•пј–еҸ·ж©ҹгҒҜе·ҰеҸігҒ®гғЎгӮӨгғігӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгӮ·гӮ№гғҶгғ гҒ«дёҰеҲ—гҒ«жҺҘз¶ҡгҒ—гҒҰдҪҝз”ЁгҒҷгӮӢгҖӮгҒӨгҒҫгӮҠе·ҰеҸігғҒгғЈгғігғҚгғ«гҒ®гғ‘гғҜгғјгӮўгғігғ—гҒ§й§ҶеӢ•гҒ•гӮҢгӮӢгӮҸгҒ‘гҒ гҖӮгҒ“гҒ“гҒ§гӮӨгғігғ”гғјгғҖгғігӮ№зү№жҖ§гӮ’зүҮеҒҙгҒ®е…ҘеҠӣз«ҜеӯҗгҒ§жё¬е®ҡгҒ—гҒҹгҒ®гҒ§гҒҜжӯЈгҒ—гҒ„зөҗжһңгҒҜеҮәгҒӘгҒ„гҖӮгӮӮгҒҶдёҖж–№гҒ®гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒҢж©ҹжў°зҡ„гҒӘиІ иҚ·гҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒ—гҒҫгҒҶгҒ®гҒ гҖӮгҒқгҒ“гҒ§гҖҒпј’зө„гҒӮгӮӢе…ҘеҠӣз«ҜеӯҗгӮ’дә’гҒ„гҒ«жҺҘз¶ҡгҒ—гҒҰеҗҢжҷӮй§ҶеӢ•зҠ¶ж…ӢгҒ§жё¬е®ҡгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гҒ—гҒҹгҖӮ

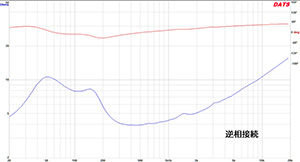

гҖҖгӮӨгғігғ”гғјгғҖгғігӮ№жё¬е®ҡзөҗжһңгӮ’еӣіпј“гҒ«зӨәгҒҷгҒҢгҖҒгҒ“гҒ®жё¬е®ҡж–№жі•гҒ®гҒҹгӮҒгҒ«гӮӨгғігғ”гғјгғҖгғігӮ№еҖӨгҒҢ4О©гҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

гҖҖжё¬е®ҡзөҗжһңгҒӢгӮүгӮҸгҒӢгӮӢгҒ“гҒЁгҒҜгҖҒгҒҫгҒҡгҖҒжң¬жқҘ64HzгҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒ®foгҒҢ80HzзЁӢеәҰгҒ«дёҠжҳҮгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгӮҲгҒҶгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒ“гӮҢгҒҜеҶ…е®№з©ҚгҒ®е°ҸгҒ•гҒӘгӮЁгғігӮҜгғӯгғјгӮёгғЈгҒ«й–үгҒҳиҫјгӮҒгҒҹгҒҹгӮҒгҒ«гӮігғігғ—гғ©гӮӨгӮўгғігӮ№гҒҢеӨүеҢ–гҒ—гҒҹгҒ®гҒ§гҒӮгӮҚгҒҶгҖӮ

гғҗгӮ№гғ¬гғ•е…ұжҢҜе‘Ёжіўж•°гҒҜ100Hzд»ҳиҝ‘гҒ®дёҖзӮ№гҒ—гҒӢиҰӢгҒҲгҒӘгҒ„гҖӮиЁӯиЁҲгҒ§гҒҜ60HzгҒ«гӮӮгҒҶдёҖзӮ№гҒ®гғҗгӮ№гғ¬гғ•е…ұжҢҜе‘Ёжіўж•°гҒҢеӯҳеңЁгҒҷгӮӢгҒҜгҒҡгҒ§гҒӮгӮӢгҒҢгҖҒ100HzзӮ№гҒ®е…ұжҢҜгҒ«еҜҫгҒ—гҒҰе…ұжҢҜеҠ№зҺҮгҒҢдҪҺгҒ„гҒҹгӮҒгҒӢзү№жҖ§гҒ«гҒҜзҸҫгӮҢгҒҰгҒ„гҒӘгҒ„гҖӮгҒӮгӮӢгҒ„гҒҜгғҗгӮ№гғ¬гғ•е…ұжҢҜгҒ®гҒҹгӮҒгҒ®гӮЁгғҚгғ«гӮ®гғјгҒҢ100HzзӮ№гҒ«гҒ»гҒЁгӮ“гҒ©йЈҹгӮҸгӮҢгҒҰгҒ—гҒҫгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒӢгӮӮгҒ—гӮҢгҒӘгҒ„гҖӮ

гҒ—гҒӢгҒ—гҖҒж®ӢеҝөгҒӘгҒ®гҒҜгғҗгӮ№гғ¬гғ•е…ұжҢҜгҒ®QеҖӨгҒҢжҖқгҒЈгҒҹгҒ»гҒ©й«ҳгҒҸгҒӘгҒ„гҒ“гҒЁгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгғҮгғғгғ—гҒҢж·ұгҒҸгҒӘгҒ„гҒ®гҒ гҖӮгҒҫгҒ гҒҫгҒ гӮЁгӮўжјҸгӮҢгӮ’е®Ңе…ЁгҒ«гҒҜйҳІгҒ’гҒҰгҒ„гҒӘгҒ„гҖӮж–°гҒҹгҒӘгӮ¬гӮ№гӮұгғғгғҲж–№ејҸгӮӮдёҚеҚҒеҲҶгҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгғ»гғ»гғ»жң¬еҪ“гҒ«е®Ңе…ЁгҒӘеҜҶй–үеҢ–гҒҜеӣ°йӣЈгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

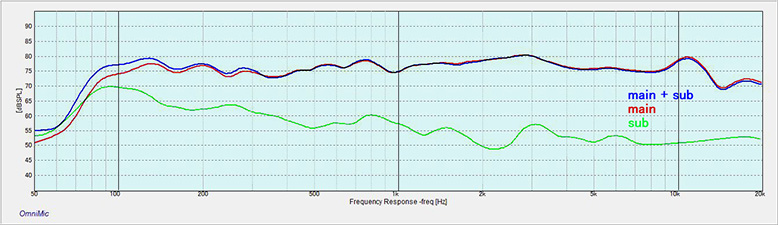

гҖҖеҸӮиҖғгҒҫгҒ§гҒ«гҒӮгҒҲгҒҰж–№гғҒгғЈгғігғҚгғ«гҒ®е…ҘеҠӣжҘөжҖ§гӮ’е…ҘгӮҢжӣҝгҒҲгҒҰгҖҒеҗҢзӣёй§ҶеӢ•гҒ§жё¬е®ҡгҒ—гҒҹгӮӨгғігғ”гғјгғҖгғігӮ№зү№жҖ§гӮ’еӣіпј”гҒ«зӨәгҒҷгҖӮдҪҺйҹіеҹҹгҒ®е…ұжҢҜзү№жҖ§гҒҢзӣёж®әгҒ•гӮҢгҒҰж¶ҲгҒҲгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮеӢ•дҪңгҒҜжӯЈеёёгҒ§гҒӮгӮӢгҒЁеҲӨж–ӯгҒ§гҒҚгӮӢгҖӮ

гҖҖе‘Ёжіўж•°зү№жҖ§гҒ®жё¬е®ҡгҒ«гҒӮгҒҹгҒЈгҒҰгӮӮжӮ©гӮ“гҒ§гҒ—гҒҫгҒЈгҒҹгҖӮйҖҡеёёгҒ®гӮҲгҒҶгҒ«гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгӮ№гӮҝгғігғүгҒ«д№—гҒӣгҒҰгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲи»ёдёҠ50cmгҒ®дҪҚзҪ®гҒ«жё¬е®ҡгғһгӮӨгӮҜгӮ’гӮ»гғғгғҶгӮЈгғігӮ°гҒ—гҒҹгҒ®гҒ§гҒҜжң¬жқҘгҒ®дҪҺйҹіеҹҹзү№жҖ§гҒЁгҒҜгҒӘгӮүгҒӘгҒ„гҖӮй«ҳйҹіеҹҹгҒ®жјҸжҙ©гӮӮеӨ§гҒҚгҒ„гҒ гӮҚгҒҶгҖӮгҒқгӮӮгҒқгӮӮгҒ“гҒ®гӮ·гӮ№гғҶгғ гҒ«гҒҜгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒ®жӯЈйқўгҒҢгҒӘгҒ„гҖӮ

гҒқгҒ“гҒ§гҖҒгғӘгӮ№гғӢгғігӮ°гғ«гғјгғ гҒ§и©ҰиҒҙдҪҚзҪ®гҒ«гғһгӮӨгӮҜгӮ’гӮ»гғғгғҶгӮЈгғігӮ°гҒ—гҒҰжё¬е®ҡгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гҒ—гҒҹгҖӮ е®ҹйҡӣгҒ®гғӘгӮ№гғӢгғігӮ°зҠ¶ж…ӢгҒЁеҗҢж§ҳгҒ«гғҶгғјгғ–гғ«гҒ®е·ҰеҸігҒ«гғЎгӮӨгғігӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгӮ·гӮ№гғҶгғ гҒ§гҒӮгӮӢпј•пј•еҸ·ж©ҹпјӢгӮ№гғјгғ‘гғјгғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјгӮ’зҪ®гҒҚгҖҒгҒқгҒ®дёӯеӨ®еәҠйқўгҒ«жң¬пј•пј–еҸ·ж©ҹгӮөгғ–гӮҰгғјгғҸгғјгӮ·гӮ№гғҶгғ гӮ’гӮ»гғғгғҲгҒ—гҒҹзҠ¶ж…ӢгҒ§гҒ®жё¬е®ҡгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒ“гҒ®гҒҹгӮҒгҖҒгҒ“гӮҢгҒҫгҒ§гҒ®е‘Ёжіўж•°жё¬е®ҡзөҗжһңгҒЁз•°гҒӘгӮҠйғЁеұӢгҒ®еЈҒйқўеҸҚе°„гҒ«гӮҲгӮӢзү№жҖ§еҪұйҹҝгҒҢйҒ•гҒЈгҒҹзөҗжһңгҒЁгҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгҒ—гҒӢгҒ—гҖҒд»ҠеӣһгҒҜгӮөгғ–гӮҰгғјгғҸгғјгҒ®жңүз„ЎгҒ§гҒ®зӣёеҜҫжҜ”ијғгҒӘгҒ®гҒ§е•ҸйЎҢгҒҜгҒӘгҒ„гҒ гӮҚгҒҶгҖӮ

гҖҖгҒ“гҒ®жё¬е®ҡзөҗжһңгӮ’иҰӢгӮӢгҒЁгҖҒиөӨгғ©гӮӨгғігҒ®пј•пј•еҸ·ж©ҹеҚҳдҪ“зү№жҖ§гҒЁжҜ”ијғгҒ—гҒҰйқ’гғ©гӮӨгғігҒ®з·ҸеҗҲзү№жҖ§гҒ§гҒҜ200HzзЁӢеәҰгҒӢгӮүдёӢгҒ®дҪҺйҹіеҹҹгҒ®гғ¬гӮ№гғқгғігӮ№гҒҢж”№е–„гҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгӮҸгҒӢгӮӢгҖӮ

гҖҖ100HzгҒ§+4dBгҖҒ80HzгҒ§+5dBгҒЁгҒ„гҒЈгҒҹгҒЁгҒ“гӮҚгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ1kHzгҒ«еҜҫгҒҷгӮӢ-10dBеҶҚз”ҹеёҜеҹҹгҒҜ75HzгҒӢгӮү70HzгҒ«5HzгҒ»гҒ©дјёгҒігҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

гҒҫгҒӮгҖҒгҒ“гӮҢгҒ»гҒ©гҒ®д»•жҺӣгҒ‘гӮ’з”Ёж„ҸгҒ—гҒҰгҒ“гҒ®зЁӢеәҰгҒӢгҒЁиЁҖгҒҶж„ҹгҒҳгҒ§гҒҜгҒӮгӮӢгҒҢгҖҒиҒҙж„ҹдёҠгҒ§гҒҜжҳҺгӮүгҒӢгҒ«дҪҺйҹіеҹҹзү№жҖ§гҒҢж”№е–„гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒ гҖӮ

гҖҖз·‘гғ©гӮӨгғігҒ®гӮөгғ–гӮҰгғјгғҸгғјеҚҳдҪ“гҒ®е‘Ёжіўж•°зү№жҖ§гӮ’иҰӢгӮӢгҒЁгҖҒ90Hzд»ҳиҝ‘гӮ’дёӯеҝғгҒ«гҒ—гҒҹгғ¬гӮ№гғқгғігӮ№гҒҢгҒӮгӮҠгҖҒ70Hzд»ҳиҝ‘гҒ§гҒ®гғ¬гӮ№гғқгғігӮ№гӮӮгҒӮгӮӢгҒ“гҒЁгҒӢгӮү100HzгҒ®гғҗгӮ№гғ¬гғ•гғҖгӮҜгғҲпј’гҒ®гҒҝгҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгҖҒ60HzгҒ®гғҗгӮ№гғ¬гғ•гғҖгӮҜгғҲпј‘гӮӮеҠ№гҒ„гҒҰгҒ„гӮӢгӮӮгҒ®гҒЁиҖғгҒҲгӮүгӮҢгӮӢгҖӮ

гғҗгӮ№гғ¬гғ•гғҖгӮҜгғҲпј‘гҒ®е…ұжҢҜе‘Ёжіўж•°гҒҜгӮӮгҒЈгҒЁй«ҳгҒҸгҒҰгӮӮиүҜгҒ•гҒқгҒҶгҒ гҒҢгҖҒгғҖгӮҜгғҲпј’гҒЁгҒ®е№ІжёүгӮӮйҒҝгҒ‘гҒҹгҒ„гҒЁгҒ“гӮҚгҒ гҖӮгҒҫгҒҹгҖҒйҹіеғҸе®ҡдҪҚгҒ«еҪұйҹҝгҒҷгӮӢдёӯй«ҳйҹіеҹҹгҒ®жјҸжҙ©гҒҜеҚҒеҲҶгҒ«жҠ‘гҒҲгӮүгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгӮҸгҒӢгӮӢгҖӮ

|

пј—пјҺгҒҫгҒЁгӮҒ |

гҖҖгӮ№гғјгғ‘гғјгғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјгӮӘгғ—гӮ·гғ§гғід»ҳгҒҚгҒ®пј•пј•еҸ·ж©ҹпјӢпј•пј–еҸ·ж©ҹгҒ®гғ•гғ«гӮ·гӮ№гғҶгғ гҒ§ж°—гҒ«е…ҘгҒЈгҒҹйҹіжҘҪгӮ’иҒҙгҒҸгҖӮгӮ„гҒЈгҒұгӮҠдҪҺйҹігҒ®е……е®ҹгҒҜеҠ№жһңзҡ„гҒ гҖӮгӮӮгҒҶгӮөгғ–гӮҰгғјгғҸгғјгӮ·гӮ№гғҶгғ пј•пј–еҸ·ж©ҹгҒӘгҒ—гҒ§гҒҜиҒҙгҒ‘гҒӘгҒҸгҒӘгӮӢгҖӮ

гӮӮгҒЎгӮҚгӮ“гҖҒе®ҡдҪҚж„ҹгҒёгҒ®еҪұйҹҝгӮ„дҪҺйҹігҒ®йҒ…гӮҢгӮӮж„ҹгҒҳгӮӢгҒ“гҒЁгӮӮгҒӮгӮӢгҖӮгҒҹгҒ гҖҒжңҖеҫҢгҒ®иғЎжӨ’гҒ®дёҖжҢҜгӮҠгҖҒгҒ“гӮҢгҒҢгҒӘгҒ„гҒЁе‘іж°—гҒҢгҒӘгҒ„гҒ®гҒ гҖӮ

гӮөгғ–гӮҰгғјгғҸгғјгӮ·гӮ№гғҶгғ гҒ®гӮ»гғғгғҶгӮЈгғігӮ°зҠ¶ж…ӢгҒ§дҪҺйҹіеҹҹгҒ®еҶҚз”ҹеҠ№зҺҮгӮӮеӨүеҢ–гҒҷгӮӢгҒ®гҒ§зөҗж§ӢеӨ§еӨүгҒ гҒҢгҖҒгҒ“гӮҢгӮӮжң¬ж©ҹгҒ®йқўзҷҪгҒҝгҒ®дёҖгҒӨгҒЁиЁҖгҒҲгӮӢгҖӮ

дҪ•гӮҲгӮҠжҘөе°ҸгҒ®пј•пј•еҸ·ж©ҹгӮ’зӣ®гҒ®еүҚгҒ«гҒ—гҒҰгҖҒгҒ“гҒ®гғҜгӮӨгғүгғ¬гғігӮёеҶҚз”ҹгҒҢгҒӘгӮ“гҒЁгӮӮз—ӣеҝ«гҒӘгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

пјҲ2017.1.9пјү