|

LEGO SPEAKER 第4пјҷе ұ вүӘ第48е ұ 第50е ұвү« |

пј¬пјҘпј§пјҜгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгҒ®иЈҪдҪңгҖҖ第4пјҷе ұ

|

пј‘пјҺ гҒҜгҒҳгӮҒгҒ« |

гҖҖз§ҒгҒ®йҖ гӮӢLEGOгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгҒ«гҒҜеӨ§еҲҘгҒ—гҒҰпј’зЁ®йЎһгҒҢеӯҳеңЁгҒҷгӮӢгҖӮгҒІгҒЁгҒӨгҒҜе®ҹйЁ“зҡ„гҖҒз ”з©¶зҡ„иҰҒзҙ гҒ®еј·гҒ„дҪңе“ҒгҒ§гҖҒдё»гҒ«гӮігғігғ‘гӮҜгғҲгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгӮ·гӮ№гғҶгғ гҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢдҪҺйҹіеҶҚз”ҹгҒҢгғҶгғјгғһгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ гҒ—гҒҹгҒҢгҒЈгҒҰ8cmгғ•гғ«гғ¬гғігӮёгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгҒӘгҒ©гҒ§йҖ гӮӢгғҹгғӢгӮ·гӮ№гғҶгғ гҒҢеӨҡгҒ„гҖӮгҒ—гҒӢгҒ—гҖҒгҒ“гҒҶгҒ„гҒЈгҒҹгӮ·гӮ№гғҶгғ гҒҜеӨұж•—дҪңгҒҢеӨҡгҒҸгҖҒзөҗеұҖи§ЈдҪ“гҒ•гӮҢгҒҹгӮҠгҖҒеҖүеә«гҒ§еҹғгӮ’гҒӢгҒ¶гҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

ж–°ж–№ејҸгҒ®е®ҹи·өгҒҢгғҶгғјгғһгҒ§гҒӮгӮӢгҒ“гҒЁгӮӮеӨҡгҒ„гҒҢгҖҒе…ҲйӢӯзҡ„гҒӘгӮ·гӮ№гғҶгғ гҒ§йҹігҒҢиүҜгҒ„гӮӮгҒ®гҒҜе°‘гҒӘгҒ„гҒЁж„ҹгҒҳгӮӢгҖӮгӮ„гҒҜгӮҠгҖҒгӮӘгғјгӮҪгғүгғғгӮҜгӮ№гҒӘе®ҹзёҫгҒ®гҒӮгӮӢж–№ејҸгҒҢжҲҗеҠҹгҒҷгӮӢгҒ®гҒ гҖӮ

гҖҖгӮӮгҒҶдёҖзЁ®гҒ®гғўгғҮгғ«гҒҜгҖҒе®ҹз”Ёзҡ„гҒ«йҹіжҘҪгӮ’жҘҪгҒ—гӮҖгҒҹгӮҒгҒ«йҖ гӮӢдҪңе“ҒгҒ§гҖҒе®ҹйҡӣгҒ«гғӘгӮ№гғӢгғігӮ°гғ«гғјгғ гҒ§жҙ»иәҚгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгҒ“гҒ®з”ЁйҖ”гҒ§иЈҪдҪңгҒ—гҒҹжңҖгӮӮеҸӨгҒ„гғўгғҮгғ«гҒҢпј’пј”еҸ·ж©ҹпјҲLEGOгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгҒ®иЈҪдҪң第16е ұгҖҒеҶҷзңҹпј’пјүгҒ§гҖҒLEGOгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјеҲқгҒ®пј’гӮҰгӮ§гӮӨгӮ·гӮ№гғҶгғ гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ2010е№ҙеӨҸгҒ®иЈҪдҪңгҒӘгҒ®гҒ§гҖҒгӮӮгҒҶпј—е№ҙгӮӮеүҚгҒ®дҪңе“ҒгҒ гҖӮ

гҖҖеҖүеә«гҒ«дҝқз®ЎгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҹжң¬ж©ҹгҒ«жңҖж–°гҒ®иЈҪдҪңжҠҖиЎ“гҒ§й«ҳйҹіиіӘеҢ–гӮ’еӣігӮӢгҒ“гҒЁгҒҢд»ҠеӣһгҒ®гғҶгғјгғһгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮжң¬жқҘгҒӘгӮүпј’пј”еҸ·ж©ҹж”№гҒ§гҒӮгӮӢгҒҢгҖҒж–°гҒҹгҒӘи©ҰгҒҝгӮ’жҺЎз”ЁгҒҷгӮӢгҒ®гҒ§пј•пјҷеҸ·ж©ҹгҒ®гӮЁгғігғ–гғ¬гғ гӮ’дёҺгҒҲгӮӢгҖӮгҒ“гҒ®гғңгӮҜгӮ·гғјгҒӘгғҮгӮ¶гӮӨгғігӮӮж°—гҒ«е…ҘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒ§еӨ–иҰігҒҜеӨүгҒҲгҒӘгҒ„гҒӨгӮӮгӮҠгҒ гҖӮ

|

пј’пјҺиЁӯиЁҲжҖқжғі |

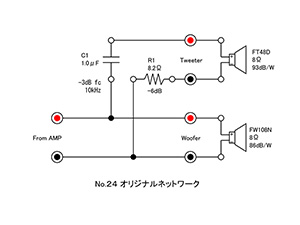

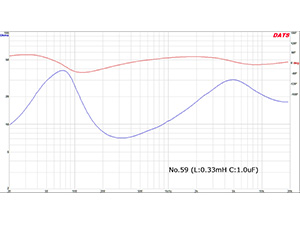

гҖҖгғҷгғјгӮ№гғўгғҮгғ«гҒ®пј’пј”еҸ·ж©ҹгҒ®зү№еҫҙгҒҜе„Әз§ҖгҒӘгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгӮ’дҪҝз”ЁгҒ—гҒҹпј’гӮҰгӮ§гӮӨгӮ·гӮ№гғҶгғ гҒ§гҖҒгӮҰгғјгғҸгғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒҜгғҮгғҗгӮӨгғҮгӮЈгғігӮ°гғҚгғғгғҲгғҜгғјгӮҜгӮ’д»ӢгҒ•гҒҡгҒ«гғ‘гғҜгғјгӮўгғігғ—зӣҙзөҗгҒ§гғҖгӮӨгғ¬гӮҜгғҲгҒӘйҹіиӘҝгӮ’зӢҷгҒЈгҒҹгӮӮгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгӮҰгғјгғҸгғјеҒҙгҒ«е…ҘгӮҢгӮӢгӮігӮӨгғ«гҒ®еҪұйҹҝгҒ§йҹігҒ®й®®еәҰгҒҢеӨұгӮҸгӮҢгӮӢдәӢгӮ’жҮёеҝөгҒ—гҒҹгҒ®гҒ гҖӮгҒқгҒ®гҒҹгӮҒгҖҒгғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјгҒҜ1.0uFгҒЁгҒ„гҒҶе°Ҹе®№йҮҸгҒЁ-6dBгӮўгғғгғҶгғҚгғјгӮҝгғјгҒ§и»ҪгҒҸд№—гҒӣгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгӮ№гғјгғ‘гғјгғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјзҡ„еҲ©з”ЁгҒ§гҒӮгӮӢпјҲеӣіпј‘пјүгҖӮ

гҖҖиЈҪдҪңгғӘгғқгғјгғҲгӮ’иӘӯгҒҝиҝ”гҒҷгҒЁгҖҒеҪ“жҷӮгҒ®жҠҖиЎ“гҒ§иЈҪдҪңгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгӮҸгҒӢгӮӢгҖӮ

гӮЁгғігӮҜгғӯгғјгӮёгғЈгҒ«гҒҜиЈңеј·жҹұгӮ’еүҚеҫҢе·ҰеҸігҒ«жёЎгҒ—еј·еәҰгӮ’еҗ‘дёҠгҒЁгҒӮгӮӢгҒҢгҖҒзҸҫе®ҹгҒ«гҒҜгӮҰгғјгғҸгғјгҒ®иғҢең§гҒ®ең§еҠӣгҒҜеј·еӨ§гҒ§гҖҒгҒ“гӮ“гҒӘгӮӮгҒ®гҒ§гҒҜеҲ¶жҢҜгҒ§гҒҚгҒӘгҒ„гҖӮжҢҜеӢ•гғўгғјгғүгҒҢеӨүеҢ–гҒҷгӮӢгҒ гҒ‘гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ еҗёйҹіжқҗгҒ«гҒҜеҪ“жҷӮгҒ®еҖӢдәәзҡ„жөҒиЎҢгҖҒжҙ»жҖ§зӮӯгӮ’и©°гӮҒиҫјгӮ“гҒ§гҒ„гӮӢгҖӮжҙ»жҖ§зӮӯгҒҜеҶ…йғЁе®№з©ҚгҒҢжҘөгӮҒгҒҰе°‘гҒӘгҒ„е ҙеҗҲгҒ«гҒҜеҠ№гҒҸгҒҢгҖҒжӯЈж”»жі•гҒ§гҒҜеҶ…е®№з©ҚгҒ®жёӣе°‘гҒЁгӮҪгғӘгғғгғүгҒӘйҹіиіӘеҪұйҹҝгҒҢж°—гҒ«гҒӘгӮӢгҒЁгҒ“гӮҚгҒ гҖӮ гҒқгҒ—гҒҰжңҖеӨ§гҒ®е•ҸйЎҢгҒҜгғЎгғігғҶгғҠгғігӮ№жҖ§гҒ«й…Қж…®гҒ—гҒҹгҒҹгӮҒгҒ«е®№жҳ“гҒ«й–ӢгҒ‘гӮүгӮҢгӮӢгғӘгӮўгғ‘гғҚгғ«гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ гғҗгӮ№гғ¬гғ•ж–№ејҸгҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢеҜҶй–үжҖ§гҒ®йҮҚиҰҒеәҰгҒҢеҪ“жҷӮгҒҜи§ЈгҒЈгҒҰгҒ„гҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҒ®гҒ§гҖҒгӮ№гӮұгӮ№гӮұгҒ®гғҸгӮігӮ’йҖ гҒЈгҒҰгҒ„гҒҹгҒ®гҒ гғ»гғ»гғ»гҒ“гӮҢгҒҜж”№е–„гҒ®дҫЎеҖӨгҒҢеӨ§гҒҚгҒ„гҒ гӮҚгҒҶгҖӮ

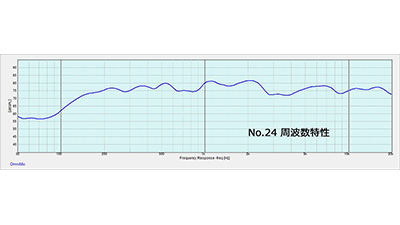

гҖҖпј’пј”еҸ·ж©ҹгҒ®е‘Ёжіўж•°зү№жҖ§гӮ’жё¬е®ҡгҒ—гҒҰгҒҝгҒҹгҖӮиЈҪдҪңгҒ—гҒҹеҪ“жҷӮгҒҜгҒҫгҒЈгҒҹгҒҸгӮҸгҒӢгӮүгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹзү№жҖ§гӮ’д»ҠгҒҜз°ЎеҚҳгҒ«жё¬е®ҡгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгӮӢгҖӮйҖІжӯ©гҒ—гҒҹгӮӮгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢпјҲеӣіпј’пјүгҖӮ

гҒ“гҒ®е‘Ёжіўж•°зү№жҖ§гҒҜжӯЈйқўи»ёдёҠ50cmгҒ®гӮӮгҒ®гҒӘгҒ®гҒ§гҖҒдҪҺйҹіеҹҹгҒҜгғӘгӮ№гғӢгғігӮ°гғқгӮӨгғігғҲгӮҲгӮҠгҒҜдҪҺдёӢгҒҷгӮӢгҒҢгҖҒгҒқгӮҢгҒ«гҒ—гҒҰгӮӮеј·еҠӣгҒӘ10cmгӮҰгғјгғҸгғјгӮ’жҗӯијүгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгғўгғҮгғ«гҒ®еүІгҒ«гҒҜ200Hzд»ҘдёӢгҒ®гғ¬гӮ№гғқгғігӮ№дҪҺдёӢгҒҢеӨҡгҒ„гҖӮ500Hzд»ҳиҝ‘гҒ®дёӯйҹіеҹҹгҒ®еҮёеҮ№гӮӮеӨҡгҒ„гҖӮгҒ“гӮҢгҒҜгҒӘгҒңгҒ гӮҚгҒҶпјҹгҖҖ3kHzд»ҳиҝ‘гҒ®иҗҪгҒЎиҫјгҒҝгӮӮж°—гҒ«гҒӘгӮӢгҒЁгҒ“гӮҚгҒ гҖӮ

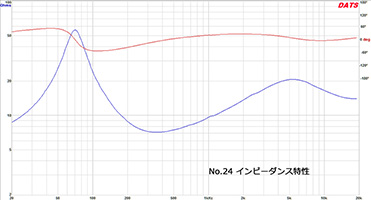

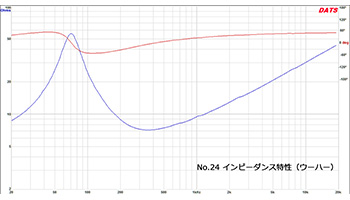

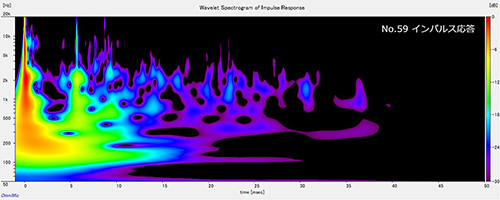

гҖҖгӮӨгғігғ”гғјгғҖгғігӮ№зү№жҖ§гӮ’жё¬е®ҡгҒ—гҒҰгҒҝгҒҹгҒЁгҒ“гӮҚпјҲеӣіпј“пјүгҖҒдәҲжё¬гҒ©гҒҠгӮҠгҒ«foе…ұжҢҜзӮ№гҒҢпј‘гғ”гғјгӮҜгҒЁгҒӘгӮҠгҖҒгғҗгӮ№гғ¬гғ•гҒ®еҠ№зҺҮгҒҢеӨ§гҒҚгҒҸдҪҺдёӢгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгӮҸгҒӢгӮӢгҖӮгӮЁгӮўжјҸгӮҢгҒ®еӨҡгҒ„гӮЁгғігӮҜгғӯгғјгӮёгғЈгҒ®еҪұйҹҝгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖгҒ“гҒ®гӮӘгғӘгӮёгғҠгғ«пј’пј”еҸ·ж©ҹгҒ®гғҮгғҗгӮӨгғҮгӮЈгғігӮ°гғҚгғғгғҲгғҜгғјгӮҜгҒҜе…ҲгҒ«иҝ°гҒ№гҒҹгӮҲгҒҶгҒ«гӮҰгғјгғҸгғјгҒҢгғҖгӮӨгғ¬гӮҜгғҲжҺҘз¶ҡгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒқгҒ“гҒ§гӮҰгғјгғҸгғјгғҰгғӢгғғгғҲеҚҳдҪ“гҒ®зү№жҖ§гӮӮжё¬е®ҡгҒ—гҒҰгҒҝгҒҹгҖӮ

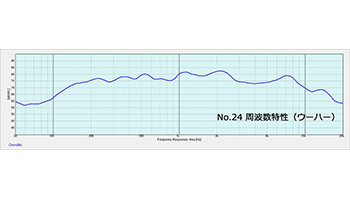

е‘Ёжіўж•°зү№жҖ§пјҲеӣіпј”пјүгҒӢгӮүгҒҜ10cmгҒ®е°ҸеҸЈеҫ„гӮҰгғјгғҸгғјгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒ10kHzзЁӢеәҰгҒҫгҒ§гҒҜгғ¬гӮ№гғқгғігӮ№гҒҢгҒӮгӮӢгҖӮгҒҹгҒ гҒ—гҖҒ7kHzд»ҳиҝ‘гҒ®гғ”гғјгӮҜгҒҜжҢҜеӢ•жқҝгҒ®еҲҶеүІжҢҜеӢ•гҒ«гӮҲгӮӢгӮӮгҒ®гҒЁиҖғгҒҲгӮүгӮҢгҖҒжӯӘгҒҝгӮӮеӨҡгҒ„гҒ гӮҚгҒҶгҖӮгҒҹгҒ гҖҒгҒӮгҒҫгӮҠеӨ§гҒҚгҒӘгғ”гғјгӮҜгҒ§з„ЎгҒ„гҒ“гҒЁгҒҜе№ёгҒ„гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮзөҗж§Ӣй«ҳйҹіеҹҹгҒҫгҒ§дҪҝгҒҲгӮӢгҒЁеҲӨж–ӯгҒ§гҒҚгӮӢгҖӮ

гҖҖгӮӨгғігғ”гғјгғҖгғігӮ№зү№жҖ§пјҲеӣіпј•пјүгҒӢгӮүгҒҜй«ҳйҹіеҹҹгҒ§гғңгӮӨгӮ№гӮігӮӨгғ«гӮӨгғігғҖгӮҜгӮҝгғігӮ№гҒ«гӮҲгӮӢгӮӨгғігғ”гғјгғҖгғігӮ№дёҠжҳҮгҒҢиҰіеҜҹгҒ•гӮҢгӮӢгҖӮе®ҹгҒҜгҒ“гҒ®еҖӨгҒҢзҹҘгӮҠгҒҹгҒӢгҒЈгҒҹгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮжӯЈгҒ—гҒ„гғҮгғҗгӮӨгғҮгӮЈгғігӮ°гғҚгғғгғҲгғҜгғјгӮҜгҒ®иЁӯиЁҲгҒ«гҒҜгҖҒгӮҰгғјгғҸгғјгҒ®е…¬иЁјгӮӨгғігғ”гғјгғҖгғігӮ№8О©гҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгҖҒгғҮгғҗгӮӨгғҮгӮЈгғігӮ°гғҚгғғгғҲгғҜгғјгӮҜгҒ®гӮҜгғӯгӮ№д»ҳиҝ‘гҒ§гҒ®гӮӨгғігғ”гғјгғҖгғігӮ№пјҲ9kHzгҒ§гҒҜ20О©д»ҘдёҠпјҒпјүгӮ’дҪҝз”ЁгҒ—гҒҰиЁҲз®—гҒҷгӮӢеҝ…иҰҒгҒҢгҒӮгӮӢгҒ®гҒ гҖӮ

гҖҖеӣіпј’гҒ«зӨәгҒ—гҒҹпј’пј”еҸ·ж©ҹгҒ®е‘Ёжіўж•°зү№жҖ§гҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢдёӯй«ҳйҹіеҹҹгҒ®еҮёеҮ№гҒҜгҖҒгҒҚгҒЎгӮ“гҒЁгҒ—гҒҹгғҮгғҗгӮӨгғҮгӮЈгғігӮ°гғҚгғғгғҲгғҜгғјгӮҜгӮ’дҪҝз”ЁгҒ—гҒӘгҒ„гҒ“гҒЁгҒ«гӮҲгӮӢејҠе®ігҒЁиҖғгҒҲгҖҒжң¬пј•пјҷеҸ·ж©ҹгҒ§гҒҜгҒ“гҒ“гӮӮж”№иүҜгҒ—гҒҹгҒ„гҖӮ

гҖҖгғҮгғҗгӮӨгғҮгӮЈгғігӮ°гғҚгғғгғҲгғҜгғјгӮҜгҒ®иЁӯиЁҲгҒ§гҒӮгӮӢгҒҢгҖҒгҒ“гҒ“гҒ§жӮ©гӮ“гҒ§гҒ—гҒҫгҒЈгҒҹгҖӮ

жң¬ж©ҹгҒҜиүҜиіӘгҒӘ10cmгӮҰгғјгғҸгғјгғҰгғӢгғғгғҲгӮ’жҗӯијүгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒ§гғ•гғ«гғ¬гғігӮёгғҰгғӢгғғгғҲгҒ®гӮҲгҒҶгҒ«еәғеёҜеҹҹгҒ§дҪҝгҒ„гҒҹгҒ„гҖӮгҒ“гӮҢгҒҜгҖҒLPFгҒ®гӮігӮӨгғ«гӮ’е°ҸгҒ•гҒҸгҒ§гҒҚгӮӢгҒ®гҒ§жҢҝе…ҘжҗҚеӨұгӮ’жҠ‘гҒҲгӮүгӮҢгӮӢеҠ№жһңгҒҢгҒӮгӮӢгҖӮгӮӘгғӘгӮёгғҠгғ«гҒ®пј’пј”еҸ·ж©ҹгҒҜгҒ“гҒ®иЁӯиЁҲжҖқжғігҒ§LPFгғ¬гӮ№гҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҖӮгғ‘гғҜгғјгӮўгғігғ—зӣҙзөҗгҒ®гғЎгғӘгғғгғҲгӮ’жҙ»гҒӢгҒ—гҒҹиҖғгҒҲж–№гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒҷгӮӢгҒЁгғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјгҒҜгӮ№гғјгғ‘гғјгғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјзҡ„гҒӘдҪҝгҒ„ж–№гҒ«гҒӘгӮҠгҖҒи»ҪгҒҸдёҠгҒ«д№—гҒӣгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гҒӘгӮӢгҖӮ

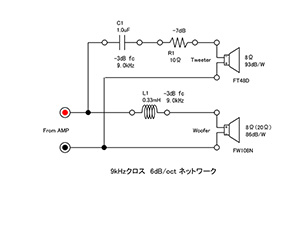

гҖҖеӣіпј–гҒ®гғҮгғҗгӮӨгғҮгӮЈгғігӮ°гғҚгғғгғҲгғҜгғјгӮҜгҒҜгҒ“гҒ®иЁӯиЁҲгҒ§гӮҜгғӯгӮ№е‘Ёжіўж•°fcгӮ’й«ҳгҒҸ9kHzгҒ«иЁӯе®ҡгҒ—гҒҹгӮӮгҒ®гҒ гҖӮгғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјгҒ®гӮўгғғгғҶгғҚгғјгӮҝгғјгҒҜ-7dBгҒЁгҒ—гҒҰ10О©жҠөжҠ—еҷЁгӮ·гғӘгғјгӮәжҺҘз¶ҡгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒҫгҒҹгҖҒгӮҰгғјгғҸгғјгҒ®гӮӨгғігғ”гғјгғҖгғігӮ№гҒҜе®ҹжё¬гҒӢгӮү20О©гҒ§иЁҲз®—гҒ—гҒҹгҖӮгӮігӮӨгғ«гҒҜ0.33mHгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒжҢҝе…ҘжҗҚеӨұгӮӮжҜ”ијғзҡ„е°‘гҒӘгҒ„гҒ гӮҚгҒҶгҖӮ

гҒ гҒҢгҒ—гҒӢгҒ—гҖҒжң¬ж©ҹгҒҜ900HzгҒӢгӮүдҪҝгҒҲгӮӢе„Әз§ҖгҒӘгғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјгӮӮжҗӯијүгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгҒ“гӮҢгӮ’жҙ»гҒӢгҒ—гҒҹдҪҝгҒ„ж–№гӮӮгҒ—гҒҰгҒҝгҒҹгҒ„гҖӮ

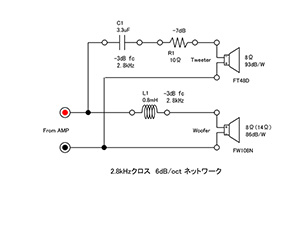

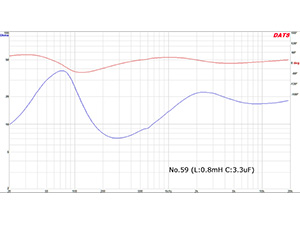

еӣіпј—гҒҜfcгӮ’2.8kHzгҒ«дёӢгҒ’гҒҹгӮӮгҒ®гҒ§гҖҒйҮҚиҰҒгҒӘеёҜеҹҹгҒ«гӮҜгғӯгӮ№е‘Ёжіўж•°гҒҢжқҘгӮӢгҒ“гҒЁгҒҜж°—гҒ«гҒӘгӮӢгҒҢгҖҒгӮҰгғјгғҸгғјгҒ®еҲҶеүІжҢҜеӢ•гҒ«гӮҲгӮӢжӯӘгӮ“гҒ й«ҳйҹігӮ’жҠ‘еҲ¶гҒ—гҒҰгҖҒгғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјгҒ®жҫ„гӮ“гҒ й«ҳйҹігӮ’йҮҚиҰ–гҒ—гҒҹиЁӯиЁҲгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҒ“гҒ®еӣһи·ҜгӮӮгҒҷгҒҰгҒҢгҒҹгҒ„гҖӮгҒ“гҒ®йҒёжҠһгҒ«жӮ©гӮ“гҒ§гҒ—гҒҫгҒЈгҒҹгҒ®гҒ гҖӮгғ»гғ»гғ»гҒҶгғјгӮ“гҖҒгҒ©гҒҶгҒ—гӮҲгҒҶгҖӮ

гҖҖеҸӮиҖғгҒҫгҒ§гҒ«дҪҝз”ЁгҒҷгӮӢгӮігӮӨгғ«зҙ еӯҗPARC AUDIOгҒ®0.33mHгҖҖL001-033гҒЁ0.80mHгҖҖL001-080гҒ®зӣҙжөҒжҠөжҠ—еҖӨгӮ’зўәиӘҚгҒҷгӮӢгҒЁгҖҖ0.33mHгҖҖзӣҙжөҒжҠөжҠ—пјҡ0.12О©гҖҒ0.80mHгҖҖзӣҙжөҒжҠөжҠ—пјҡ0.19О©гҖҖгҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҖҒеғ…гҒӢгҒӘе·®гҒ§гҒҜгҒӮгӮӢгҒҢгҖҒгҒ“гӮҢгҒҢгғ‘гғҜгғјгӮўгғігғ—гҒЁгҒ®й–“гҒ«жҢҝе…ҘгҒ•гӮҢгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гғҖгӮӨгғҠгғҹгғғгӮҜгҒӘиЎЁзҸҫгҒ«е·®гҒҢеҮәгӮӢгҒЁиҖғгҒҲгҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒ гҖӮ

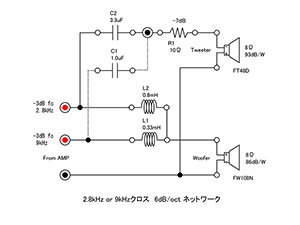

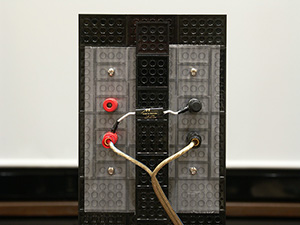

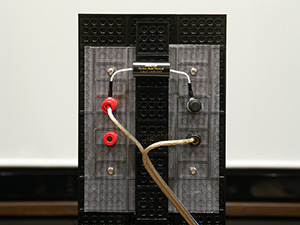

зөҗеұҖгҖҒпј’зЁ®йЎһгҒ®гғҮгғҗгӮӨгғҮгӮЈгғігӮ°гғҚгғғгғҲгғҜгғјгӮҜгӮ’еҲҮгӮҠжӣҝгҒҲгҒҰдҪҝз”ЁгҒ§гҒҚгӮӢгғһгғ«гғҒгғҮгғҗгӮӨгғҮгӮЈгғігӮ°гғҚгғғгғҲгғҜгғјгӮҜгӮ’жҗӯијүгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гҒ—гҒҹгҖӮиҒҙгҒҸйҹіжҘҪгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰйҹіиӘҝгӮ’иӘҝж•ҙгҒ§гҒҚгӮӢйқўзҷҪгҒ„ж–№жі•гҒ§гҒӮгӮӢгҒЁжҖқгҒҶгҒ®гҒ гҖӮе…·дҪ“зҡ„гҒ«гҒҜеӣіпјҳгҒ®гӮҲгҒҶгҒ«пјӢеҒҙгӮҝгғјгғҹгғҠгғ«гӮ’пј’еҖӢд»ҳгҒ‘гҒҰгҖҒгҒқгӮҢгҒһгӮҢгҒ«гӮігӮӨгғ«гӮ’жҺҘз¶ҡгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгҒ§гҒҚгӮҢгҒ°гӮігғігғҮгғігӮөгғјгӮӮеҶ…и”өгҒ—гҒҰгҖҒгҒ“гҒ®гӮҝгғјгғҹгғҠгғ«жҺҘз¶ҡгҒ®гҒҝгҒ§еҲҮгӮҠжӣҝгҒҲгҒҹгҒӢгҒЈгҒҹгҒҢгҖҒеӨүгҒӘе…ұжҢҜеӣһи·ҜгҒҢгҒ§гҒҚгҒҰгӮӮгҒ„гӮ„гҒӘгҒ®гҒ§гҖҒе°‘гҒ—жүӢй–“гҒ гҒҢгӮігғігғҮгғігӮөгғјгҒҜиғҢйқўгҒ§д»ҳгҒ‘жҸӣгҒҲгӮӢж–№ејҸгҒЁгҒ—гҒҹгҖӮгҒҫгҒӮгҖҒгҒ“гҒ®ж–№гҒҢгӮігғігғҮгғігӮөгғје®№йҮҸгӮ’е®№жҳ“гҒ«иӘҝж•ҙгҒ§гҒҚгӮӢгғЎгғӘгғғгғҲгӮӮгҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖгғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјеҒҙгҒ®гӮўгғғгғҶгғҚгғјгӮҝгғјйҮҸгӮ’иӘҝж•ҙгҒ§гҒҚгӮӢгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгӮ·гӮ№гғҶгғ гҒҜеӨҡгҒҸеӯҳеңЁгҒҷгӮӢгҒҢгҖҒгӮҜгғӯгӮ№е‘Ёжіўж•°гҒҫгҒ§еӨүжӣҙгҒ§гҒҚгӮӢгӮ·гӮ№гғҶгғ гҒҜеӨ§еһӢгҒ®й«ҳзҙҡгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгӮ·гӮ№гғҶгғ гҒӢгҖҒгғҒгғЈгғігғҚгғ«гғҮгғҗгӮӨгғҖгғјгӮ’дҪҝз”ЁгҒ—гҒҹгғһгғ«гғҒгӮўгғігғ—гӮ·гӮ№гғҶгғ гҒҸгӮүгҒ„гҒ гӮҚгҒҶгҖӮжң¬ж©ҹгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘгӮігғігғ‘гӮҜгғҲпј’гӮҰгӮ§гӮӨгӮ·гӮ№гғҶгғ гҒ§гҒҜиҰӢгӮүгӮҢгҒӘгҒ„ж–№ејҸгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖгҒ“гҒ®пј•пјҷеҸ·ж©ҹгҒҜгӮ·гғігғ—гғ«гҒӘе®ҹз”Ёзҡ„гғҗгӮ№гғ¬гғ•гӮ·гӮ№гғҶгғ гҒ§гҒӮгӮӢгҒҢгҖҒгғҮгғҗгӮӨгғҮгӮЈгғігӮ°гғҚгғғгғҲгғҜгғјгӮҜеҲҮгӮҠжӣҝгҒҲгҒ«гӮҲгӮӢйҹіиӘҝгҒ®иӘҝж•ҙж©ҹиғҪгҒЁгҒ„гҒҶгӮӘгғӘгӮёгғҠгғ«гӮігғігӮ»гғ—гғҲгӮ’зү№еҫҙгҒЁгҒҷгӮӢгҒ®гҒ гҖӮ

|

пј“пјҺж§ӢйҖ иЁӯиЁҲ |

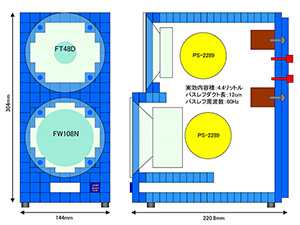

гҖҖжң¬ж©ҹгҒ®ж§ӢйҖ еӣігӮ’еӣіпјҷгҒ«зӨәгҒҷгҖӮ

пј•пјҷеҸ·ж©ҹгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгғҷгғјгӮ№гҒ®пј’пј”еҸ·ж©ҹгҒӢгӮүж”№иүҜгҒҷгӮӢгғқгӮӨгғігғҲгҒҜд»ҘдёӢгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гғ»гҖҖгӮЁгғігӮҜгғӯгғјгӮёгғЈгӮ’50mmеҫҢж–№гҒ«е»¶й•·гҒ—гҒҰе®ҹеҠ№еҶ…е®№з©ҚгӮ’зҙ„3.2гҒӢгӮү4.4гғӘгғғгғҲгғ«гҒ«жӢЎеӨ§гҒҷгӮӢ

гғ»гҖҖгғҗгӮ№гғ¬гғ•еҠ№зҺҮгӮ’й«ҳгӮҒгӮӢгҒҹгӮҒгҒ«гғҖгӮҜгғҲгӮөгӮӨгӮәгӮ’48Г—16mmгҒ®1.5еҖҚгҒ«гҒҷгӮӢ

гғ»гҖҖгғ•гғ¬гғјгғ еҶ…йқўгҒ«гғһгӮ№гӮӯгғігӮ°еҮҰзҗҶгӮ’иЎҢгҒҶгҒ“гҒЁгҒ§еҜҶй–үжҖ§гӮ’й«ҳгӮҒгӮӢ

гғ»гҖҖеҗёйҹіжқҗгҒ«гҒҜгӮ№гғқгғігӮёгғңгғјгғ«пј”еҖӢгӮ’з”ЁгҒ„гӮӢпјҲгӮЁгӮўгӮөгӮ№гғ»гғҗгӮ№гғ¬гғ•ж–№ејҸпјү

гғ»гҖҖеҶ…йғЁгҒ®иЈңеј·ж§ӢйҖ гҒҜз„ЎгҒҸгҒ—гҒҰгӮ·гғігғ—гғ«гҒӘж§ӢйҖ гҒЁгҒҷгӮӢ

гғ»гҖҖгғӘгӮўгғ‘гғҚгғ«гҒ®иЈңеј·гҒҜиғҢйқўгҒ®иЈңеј·гғӘгғ–гҒЁгҒ—гҒҰгӮҝгғјгғҹгғҠгғ«йғЁеҲҶгҒ®гӮ·гғјгғ«гҒҜгғһгӮ№гӮӯгғігӮ°гғҶгғјгғ—гӮ’з”ЁгҒ„гӮӢ

гғ»гҖҖгӮҝгғјгғҹгғҠгғ«гӮ’пј’зө„иЁӯгҒ‘гҒҰгғһгғ«гғҒгғҮгғҗгӮӨгғҮгӮЈгғігӮ°гғҚгғғгғҲгғҜгғјгӮҜгҒ®еҲҮгӮҠжӣҝгҒҲж–№ејҸгҒЁгҒҷгӮӢ

гҖҖгӮЁгғігӮҜгғӯгғјгӮёгғЈгҒ®ж§ӢйҖ зҡ„гҒ«гҒҜгӮ·гғігғ—гғ«гҒӘгғҗгӮ№гғ¬гғ•ж–№ејҸгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒеә•йқўгӮ’еҲ©з”ЁгҒ—гҒҹгӮігҒ®еӯ—еһӢгғҖгӮҜгғҲгҒ®й•·гҒ•гҒҜ12cmгҒ§гғҗгӮ№гғ¬гғ•е‘Ёжіўж•°гӮ’зҙ„60HzгҒ«иЁӯе®ҡгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

гғӘгӮўгғ‘гғҚгғ«гҒ«гӮігӮӨгғ«зҙ еӯҗгҒҢпј’еҖӢжҗӯијүгҒ•гӮҢгӮӢгҒ®гҒҢзү№еҫҙгҒ гҖӮ

гҖҖпј’пј”еҸ·ж©ҹгҒӢгӮүжөҒз”ЁгҒҷгӮӢгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒҜгӮҰгғјгғҸгғјгҒҢFOSTEXгҒ®10cmгғҡгғјгғ‘гғјгӮігғјгғігӮҰгғјгғҸгғјгҖҖFW108NгҖҒгғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјгӮӮFOSTEXгҒ®28mmгӮҪгғ•гғҲгғүгғјгғ гғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјгҖҖгҖҖFT48DгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒ®д»•ж§ҳгҒЁпј•пјҷеҸ·ж©ҹгҒ®дё»гҒӘд»•ж§ҳгӮ’зӨәгҒҷгҖӮ

пјңгӮҰгғјгғҸгғјгғҰгғӢгғғгғҲд»•ж§ҳпјһ

гғ»еҪўејҸпјҡ10cmгғҡгғјгғ‘гғјгӮігғјгғігӮҰгғјгғҸгғј

гғ»гӮӨгғігғ”гғјгғҖгғігӮ№пјҡ8О©

гғ»жңҖдҪҺе…ұжҢҜе‘Ёжіўж•°пјҡ55Hz

гғ»еҶҚз”ҹе‘Ёжіўж•°еёҜеҹҹfoпҪһ10kHz

гғ»еҮәеҠӣйҹіең§гғ¬гғҷгғ«пјҡ86dB/W(1m)

гғ»е…ҘеҠӣпјҡ50W

гғ»moпјҡ6.9g

гғ»Qoпјҡ0.26

гғ»гғһгӮ°гғҚгғғгғҲиіӘйҮҸпјҡ500g

гғ»з·ҸиіӘйҮҸпјҡ1.695kg

гғ»жҺЁеҘЁгӮҜгғӯгӮ№гӮӘгғјгғҗгғје‘Ёжіўж•°пјҡ8kHzд»ҘдёӢ

пјңгғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјгғҰгғӢгғғгғҲд»•ж§ҳпјһ

гғ»еҪўејҸпјҡ28mmгӮҪгғ•гғҲгғүгғјгғ гғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғј

гғ»гӮӨгғігғ”гғјгғҖгғігӮ№пјҡ8О©

гғ»еҶҚз”ҹе‘Ёжіўж•°еёҜеҹҹпјҡ800HzпҪһ30kHz

гғ»еҮәеҠӣйҹіең§гғ¬гғҷгғ«пјҡ93dB/WпјҲ1mпјү

гғ»е…ҘеҠӣпјҡ50W

гғ»гғһгӮ°гғҚгғғгғҲйҮҚйҮҸпјҡ330g

гғ»з·ҸйҮҚйҮҸпјҡ978g

гғ»жҺЁеҘЁгӮҜгғӯгӮ№гӮӘгғјгғҗгғје‘Ёжіўж•°пјҡ900Hzд»ҘдёҠ

пјңпј•пјҷеҸ·ж©ҹгҖҖеҹәжң¬д»•ж§ҳпјһ

гғ»ж–№ејҸпјҡпј’гӮҰгӮ§гӮӨгӮЁгӮўгӮөгӮ№гғ»гғҗгӮ№гғ¬гғ•

гғ»зө„гҒҝз«ӢгҒҰж–№жі•пјҡгғӣгғӘгӮҫгғігӮҝгғ«гӮҝгӮӨгғ—пјҲж°ҙе№ізө„гҒҝз«ӢгҒҰпјү

гғ»гӮЁгғігӮҜгғӯгғјгӮёгғЈж–№ејҸпјҡеүҚйқўгғқгғјгғҲгғҗгӮ№гғ¬гғ•пјҲгғӘгғӢгӮўгғ•гӮ§гӮӨгӮәпјү

гғ»дҪҝз”ЁгғҰгғӢгғғгғҲпјҡгӮҰгғјгғҸгғјгҖҖFW108NпјҲ10cmгғҡгғјгғ‘гғјгӮігғјгғіпјү

гҖҖгҖҖгҖҖгғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјгҖҖFT48DпјҲ2.8cmгӮҪгғ•гғҲгғүгғјгғ пјү

гғ»еӨ–еҪўеҜёжі•пјҡW144mmгҖҖH304mmгҖҖD220.8mm

гғ»е®ҹеҠ№еҶ…е®№з©Қпјҡзҙ„4.4гғӘгғғгғҲгғ«

гғ»гғҖгӮҜгғҲй•·пјҡ12cm

гғ»гғҖгӮҜгғҲй–ӢеҸЈпјҡ48mmГ—16mm

гғ»гғҗгӮ№гғ¬гғ•е‘Ёжіўж•°пјҡзҙ„60Hz

гғ»гғҮгғҗгӮӨгғҮгӮЈгғігӮ°гғҚгғғгғҲгғҜгғјгӮҜпјҡгғһгғ«гғҒгғўгғјгғүеҲҮгӮҠжӣҝгҒҲж–№ејҸ

гҖҖгҖҖгҖҖ2.8kHz 6dB/oct -3dBгӮҜгғӯгӮ№гғҚгғғгғҲгғҜгғјгӮҜ

гҖҖгҖҖгҖҖ9kHz 6dB/oct -3dBгӮҜгғӯгӮ№гғҚгғғгғҲгғҜгғјгӮҜ

гғ»еҶ…и”өгғңгғјгғ«пјҡPS-2289гҖҖпј”еҖӢпјҲ7cmПҶгӮ№гғқгғігӮёпјү

гғ»гӮ·гӮ№гғҶгғ гӮӨгғігғ”гғјгғҖгғігӮ№пјҡ8О©

|

пј”пјҺиЈҪдҪңйҒҺзЁӢ |

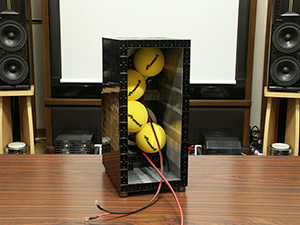

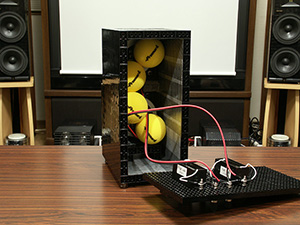

гҖҖгҒ„гҒЈгҒҹгӮ“пј’пј”еҸ·ж©ҹгӮ’гғҗгғ©гғҗгғ©гҒ«гҒ—гҒҰйғЁе“ҒгӮ’йҖ гӮҠзӣҙгҒ—гҒҹпјҲеҶҷзңҹпј“пјүгҖӮе®Ңз’§гҒ«еҶҚеҲ©з”ЁгҒ§гҒҚгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢLEGOгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгҒ®иүҜгҒ•гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮд»ҠеӣһгҒҜгӮігғігғ‘гӮҜгғҲгғўгғҮгғ«гҒӘгҒ®гҒ§пј’еҸ°еҲҶгҒҢдҪңжҘӯгғҶгғјгғ–гғ«гҒ«еҸҺгҒҫгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

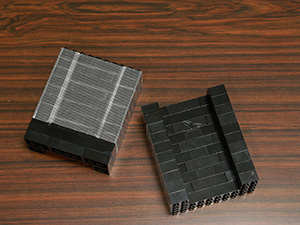

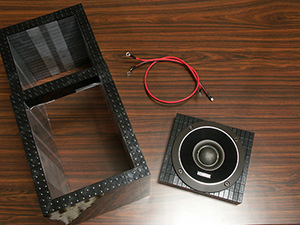

гҖҖеҶҷзңҹпј”гҒҜгӮҰгғјгғҸгғјгғўгӮёгғҘгғјгғ«гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮпј’пј”еҸ·ж©ҹгҒӢгӮүгҒ®жөҒз”ЁйғЁе“ҒгҒ®гҒҹгӮҒзө„гҒҝз«ӢгҒҰжёҲгҒҝгҖӮ гҒ“гҒ®гӮҰгғјгғҸгғјгғҰгғӢгғғгғҲFW108N гҒҜ10cmеҫ„гҒ гҒ‘гҒӮгҒЈгҒҰгҒӢгҒӘгӮҠй«ҳгҒ„е‘Ёжіўж•°гҒҫгҒ§дҪҝгҒҲгӮӢгҖӮгҒ“гҒ®зү№жҖ§гҒҜе…ҲгҒ«зӨәгҒ—гҒҹгҒҢгҖҒдёӯй«ҳйҹіеҹҹгҒ®еҲҶеүІжҢҜеӢ•гҒ«гӮҲгӮӢгғ”гғјгӮҜгӮӮгҒҶгҒҫгҒҸжҠ‘гҒҲгӮүгӮҢгҒҰгҒ„гҒҰгҖҒгҒҫгҒ•гҒ«гғ•гғ«гғ¬гғігӮёзҡ„гҒӘдҪҝз”ЁгҒҢеҸҜиғҪгҒӘиүҜиіӘгҒӘгӮҰгғјгғҸгғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒ—гҒЈгҒӢгӮҠгҒЁгҒ—гҒҹгӮўгғ«гғҹгғҖгӮӨгӮӯгғЈгӮ№гғҲгҒ®гғ•гғ¬гғјгғ гҒЁ10cmеҫ„гҒ®е·ЁеӨ§гғһгӮ°гғҚгғғгғҲгӮӮй јгӮӮгҒ—гҒ„гҖӮжң¬жқҘгҒҜпјҳжң¬гҒ®гғңгғ«гғҲгҒ§еӣәе®ҡгҒҷгӮӢгғ•гғ¬гғјгғ гғҮгӮ¶гӮӨгғігҒ гҒҢгҖҒз©ҙдҪҚзҪ®гҒ®й–ўдҝӮгҒ§пј”жң¬еӣәе®ҡгҒ«гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮй–ӢгҒ„гҒҹз©ҙгҒ«гҒҜгӮ«гғҗгғјгӮ’д»ҳгҒ‘гҒҰеҮҰзҗҶгҒ—гҒҹгҖӮ

гҖҖеҶҷзңҹпј•гҒҜгғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјгғўгӮёгғҘгғјгғ«гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮдҪҝз”ЁгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјгғҰгғӢгғғгғҲFT48DгҒҜгғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјгҒЁгҒ—гҒҜдҪҺгҒ„е‘Ёжіўж•°гҒҫгҒ§дҪҝгҒҲгӮӢиүҜиіӘгҒӘиЈҪе“ҒгҒ гҖӮгӮҰгғјгғҸгғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒЁеҗҢзЁ®гҒ®гӮўгғ«гғҹгғҖгӮӨгӮӯгғЈгӮ№гғҲгғ•гғ¬гғјгғ гҒҢгғҮгӮ¶гӮӨгғідёҠгҒ®йҒёжҠһгғқгӮӨгғігғҲгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮеүҚйқўгҒ«гғ•гӮ§гғ«гғҲгҒҢиІјгҒЈгҒҰгҒӮгӮҠгҖҒеҸҚе°„еҜҫзӯ–гӮӮж–ҪгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгғһгӮ°гғҚгғғгғҲгӮӮгҒ“гӮҢгҒҫгҒҹеӨ§гҒҚгҒ„гҖӮ

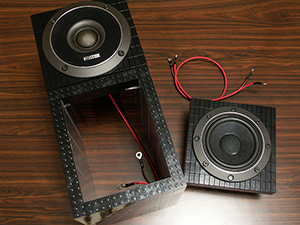

гҖҖгғ•гғ¬гғјгғ пјҲеҶҷзңҹпј–пјүгҒҜгғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјгғҰгғӢгғғгғҲеӣәе®ҡйғЁгӮ’20mmеј•гҒЈиҫјгӮҒгҒҹгғӘгғӢгӮўгғ•гӮ§гӮӨгӮәгғҮгӮ¶гӮӨгғігҒ§гҒӮгӮӢгҖӮпј•пј•еҸ·ж©ҹгҒ®иЈҪдҪңжҷӮпјҲ第45е ұпјүгҒ«гӮӘгғ—гӮ·гғ§гғігғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјгҒ«гӮҲгӮӢй…ҚзҪ®е®ҹйЁ“гҒ§гҖҒгғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјгҒ®еүҚеҫҢдҪҚзҪ®гҒ§е‘Ёжіўж•°зү№жҖ§гҒ®гӮҜгғӯгӮ№йғЁеҲҶгҒ«й©ҡгҒҸгҒ»гҒ©еҪұйҹҝгҒҢеҮәгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’зөҢйЁ“гҒ—гҒҹгҖӮгӮҰгғјгғҸгғјгҒ®гӮігғјгғіжҢҜеӢ•жқҝгҒҢеј•гҒЈиҫјгӮ“гҒ§гҒ„гӮӢеҲҶгҖҒгғңгӮӨгӮ№гӮігӮӨгғ«дҪҚзҪ®гҒҢеҫҢгӮҚгҒ«гҒӮгӮӢгҒ®гҒ§гғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјгҒҜиӢҘе№ІеҫҢйҖҖгҒ—гҒҰй…ҚзҪ®гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢжӯЈгҒ—гҒ„гҒЁгҒ„гҒҶиҖғгҒҲж–№гҒӘгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖеҶ…йқўгҒ«гҒҜгҒ—гҒЈгҒӢгӮҠгҒЁгғһгӮ№гӮӯгғігӮ°гғҶгғјгғ—гӮ’иІјгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮеј·еәҰгҒ®гҒӮгӮӢж§ӢйҖ дҪ“гҒ гҒҢгҖҒгҒ•гӮүгҒ«иЈңеј·гҒ•гӮҢгӮӢеҠ№жһңгӮӮгҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖгғӘгӮўгғ‘гғҚгғ«гҒ®гӮҝгғјгғҹгғҠгғ«з©ҙгҒ«гҒҜиЈҸйқўгҒ«гғһгӮ№гӮӯгғігӮ°гғҶгғјгғ—гӮ’иІјгӮӢпјҲеҶҷзңҹпј—пјүгҖӮиІ«йҖҡгҒ—гҒҰгӮҝгғјгғҹгғҠгғ«гӮ’жӯўгӮҒгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§еҜҶй–үжҖ§гҒҢдҝқгҒҹгӮҢгӮӢж–№жі•гҒ§гҖҒиҰӢж „гҒҲгҒҢжӮӘгҒ„гҒҢжҖ§иғҪе„Әе…ҲгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

жң¬ж©ҹгҒҜгғҮгғҗгӮӨгғҮгӮЈгғігӮ°гғҚгғғгғҲгғҜгғјгӮҜз”ЁгҒ®гғ‘гғјгғ„гҒҢеӨҡгҒ„гҒ®гӮӮзү№еҫҙгҒӘгҒ®гҒ§гҖҒеҸ–гӮҠд»ҳгҒ‘з©ҙгӮӮпјҳз®ҮжүҖгҒЁеӨҡгҒ„гҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

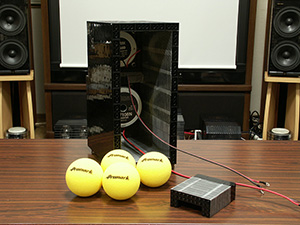

гҖҖеҶҷзңҹпјҳгҒҜгғ•гғӯгғігғҲгғҷгӮјгғ«гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгғҗгӮ№гғ¬гғ•гғқгғјгғҲгҒЁпј•пјҷеҸ·ж©ҹгҒ®гӮЁгғігғ–гғ¬гғ гҒҢд»ҳгҒ„гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

гҖҖеҶҷзңҹпјҷгҒҜгғҗгӮ№гғ¬гғ•гғҖгӮҜгғҲгҖӮгӮігҒ®еӯ—еһӢгҒ®гғ‘гғјгғ„гҒ§й•·гҒ•гҒҜ10cmгҒ§гҖҒгғ•гғӯгғігғҲгғҷгӮјгғ«гҒЁе…ұгҒ«12cmгҒ®гғҖгӮҜгғҲй•·гҒ«гҒӘгӮӢгҖӮгғһгӮ№гӮӯгғігӮ°гғҶгғјгғ—гҒ§иЈңеј·гӮӮиЎҢгҒЈгҒҹгҖӮ

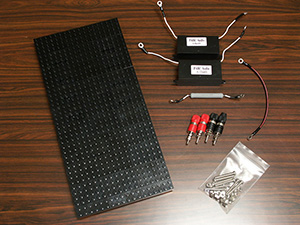

гҖҖеҶҷзңҹпј‘пјҗгҒҜгҒқгҒ®д»–гҒ®йғЁе“ҒгҒ§гҖҒгӮҝгғјгғҹгғҠгғ«гҖҒгӮӨгғігӮ·гғҘгғ¬гғјгӮҝгғјгҖҒгӮ№гғқгғігӮёгғңгғјгғ«гҖҒгғҚгӮёйЎһгҖҒй…Қз·ҡгғҜгӮӨгғӨгғјгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

жң¬ж©ҹгҒ§гҒҜгғҮгғҗгӮӨгғҮгӮЈгғігӮ°гғҚгғғгғҲгғҜгғјгӮҜзҙ еӯҗгӮӮеӨҡгҒ„гҖӮгӮігӮӨгғ«гҒҜ0.33mHгҒЁ0.80mHгҒ®пј’зЁ®гҖҒгӮўгғғгғҶгғҚгғјгӮҝгғјжҠөжҠ—еҷЁгҒҜ10О©гҖҒгӮігғігғҮгғігӮөгғјгҒҜ3.3uFгҖҒ1.0uFгҒ®д»–гҒ«иӘҝж•ҙз”ЁгҒ«2.2uFгӮӮз”Ёж„ҸгҒ—гҒҹпјҲеҶҷзңҹпј‘пј‘пјүгҖӮ

гҖҖзө„гҒҝз«ӢгҒҰгҒҜгҖҒгҒҫгҒҡгҒҜгғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјгғўгӮёгғҘгғјгғ«гӮ’гғ•гғ¬гғјгғ гҒ«еӣәе®ҡгҒҷгӮӢпјҲеҶҷзңҹпј‘пј’гҖҒпј‘пј“пјүгҖӮ

гӮ·гғігғ—гғ«гҒӘж§ӢйҖ гҒӘгҒ®гҒ§еӣәе®ҡгҒҜз°ЎеҚҳгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгғ•гғ¬гғјгғ гҒ®иғҢйқўгҒҢгғ•гғ©гғғгғҲгҒӘгҒ®гҒ§еҠӣгӮ’е…ҘгӮҢгӮ„гҒҷгҒ„гҒ®гҒ гҖӮ

гғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјгғўгӮёгғҘгғјгғ«еҸ–гӮҠд»ҳгҒ‘

гғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјгғўгӮёгғҘгғјгғ«еҸ–гӮҠд»ҳгҒ‘

ж¬ЎгҒ«гӮҰгғјгғҸгғјгғўгӮёгғҘгғјгғ«гӮ’й…Қз·ҡгҒ—гҒҰеҸ–гӮҠд»ҳгҒ‘гӮӢпјҲеҶҷзңҹпј‘пј”гҖҒпј‘пј•пјүгҖӮ

гӮҰгғјгғҸгғјгғўгӮёгғҘгғјгғ«еҸ–гӮҠд»ҳгҒ‘

гӮҰгғјгғҸгғјгғўгӮёгғҘгғјгғ«еҸ–гӮҠд»ҳгҒ‘

гғ•гғӯгғігғҲгғҷгӮјгғ«гӮ’дёӢйғЁгҒ«еҸ–гӮҠд»ҳгҒ‘гӮӢпјҲеҶҷзңҹпј‘пј–гҖҒпј‘пј—пјүгҖӮгӮӨгғігӮ·гғҘгғ¬гғјгӮҝгғјгӮӮгҒ“гҒ“гҒ§иІјгӮҠд»ҳгҒ‘гӮӢгҖӮ

гҖҖгғӘгӮўгғ‘гғҚгғ«гҒ®зө„гҒҝз«ӢгҒҰгӮ’иЎҢгҒҶпјҲеҶҷзңҹпј‘пјҳгҖҒпј‘пјҷпјүгҖӮгғ‘гғҚгғ«еҶ…йқўгҒ«гҒҜгғҮгғҗгӮӨгғҮгӮЈгғігӮ°гғҚгғғгғҲгғҜгғјгӮҜзҙ еӯҗгҒ®гӮігӮӨгғ«пј’еҖӢгҒЁжҠөжҠ—еҷЁгӮ’еҸ–гӮҠд»ҳгҒ‘гӮӢгҖӮгӮігӮӨгғ«гҒ®еӣәе®ҡгғңгғ«гғҲгӮ’еҲ©з”ЁгҒ—гҒҹй…Қз·ҡж–№жі•гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгӮҲгҒҸиҰӢгӮӢгҒЁгӮҸгҒӢгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«пј”еҖӢгҒӮгӮӢгӮҝгғјгғҹгғҠгғ«гҒ®гҒҶгҒЎгҖҒпј‘з®ҮжүҖгҒ®гҒҝгӮўгғігғ—гҒёгҒ®жҺҘз¶ҡгҒҢз„ЎгҒ„гҒ®гҒ§гӮӯгғЈгғғгғ—гӮ’иў«гҒӣгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгҒ“гҒ®пј’еҖӢгҒ®гӮҝгғјгғҹгғҠгғ«й–“гҒ«гӮігғігғҮгғігӮөгғјгӮ’иғҢйқўгҒ§жҺҘз¶ҡгҒҷгӮӢгҒ®гҒ гҖӮ

гҖҖгғ•гғ¬гғјгғ еҶ…йғЁгҒ«гӮ№гғқгғігӮёгғңгғјгғ«пј”еҖӢгҒЁгғҗгӮ№гғ¬гғ•гғҖгӮҜгғҲгӮ’е…ҘгӮҢгӮӢпјҲеҶҷзңҹпј’пјҗгҖҒпј’пј‘пјүгҖӮ

гғңгғјгғ«гҒҢдёӯгҒ§иёҠгҒЈгҒҰгҒ—гҒҫгӮҸгҒӘгҒ„гҒӢпјҹгҖҖгҒЁжҖқгҒҶгҒӢгӮӮзҹҘгӮҢгҒӘгҒ„гҒҢгҖҒпј’еҖӢгҒҡгҒӨзҲӘжҘҠжһқгҒ§дёІеҲәгҒ—гҒ«гҒ—гҒҰгҒӮгӮӢгҒ®гҒ§гҒқгҒ®еҝғй…ҚгҒҜгҒӘгҒ„гҖӮ

гғӘгӮўгғ‘гғҚгғ«гҒ«й…Қз·ҡгҒ—гҒҰгғ•гӮҝгӮ’гҒҷгӮҢгҒ°зө„гҒҝз«ӢгҒҰдҪңжҘӯгҒҜе®ҢдәҶгҒ§гҒӮгӮӢпјҲеҶҷзңҹпј’пј’пјүгҖӮ

гҖҖзө„гҒҝз«ӢгҒҰгҒ®е®ҢдәҶгҒ—гҒҹпј•пјҷеҸ·ж©ҹгӮ’еҶҷзңҹпј’пј“гҖҒпј’пј”гҒ«зӨәгҒҷгҖӮгғҷгғјгӮ№гҒ®пј’пј”еҸ·ж©ҹгҒЁеҗҢж§ҳгҒӘзІҫжӮҚгҒӘгғһгӮ№гӮҜгҖӮзӣҙз·ҡгӮ’еҹәиӘҝгҒЁгҒ—гҒҹгғңгӮҜгӮ·гғјгҒӘгғҮгӮ¶гӮӨгғігҒҢзү№еҫҙгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒ®ж„ҸеҢ гҒҢгӮҙгғјгӮёгғЈгӮ№гҒӘгҒ®гҒ§гҒ“гҒ®гҒҸгӮүгҒ„гӮ·гғігғ—гғ«гҒӘгғҮгӮ¶гӮӨгғігҒ®гҒ»гҒҶгҒҢеҘҪгҒҫгҒ—гҒ„гҖӮпј’пј”еҸ·ж©ҹгӮҲгӮҠгӮӮеҘҘиЎҢгҒҚгҒҢеў—гҒ—гҒҹгҒ®гҒ§гҖҒгғҗгғ©гғігӮ№гҒҢиүҜгҒҸгҒӘгҒЈгҒҹгҖӮ

|

пј•пјҺи©•дҫЎгҒЁиӘҝж•ҙ |

гҖҖжң¬ж©ҹгҒ®гғқгӮӨгғігғҲгҖҒгғҮгғҗгӮӨгғҮгӮЈгғігӮ°гғҚгғғгғҲгғҜгғјгӮҜгҒ®еҲҮгӮҠжӣҝгҒҲгҒҜжҺҘз¶ҡгӮҝгғјгғҹгғҠгғ«гҒЁгӮігғігғҮгғігӮөгғјгӮ’дәӨжҸӣгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§иЎҢгҒҶгҖӮ

гҖҖеҶҷзңҹпј’пј•гҒ®гӮҲгҒҶгҒ«дёӢеҒҙгҒ®гӮҝгғјгғҹгғҠгғ«гҒ«жҺҘз¶ҡгҒ—гҒҰгҖҒгӮігғігғҮгғігӮөгғјгҒ«1.0uFгӮ’гҒӨгҒӘгҒ’гҒ°гӮҜгғӯгӮ№е‘Ёжіўж•°fcгҒҢ9kHzгҒЁгҒӘгӮҠгҖҒгӮҰгғјгғҸгғјгӮ’гғ•гғ«гғ¬гғігӮёзҡ„гҒ«дҪҝгҒЈгҒҹдёӯйҹіеҹҹйҮҚиҰ–д»•ж§ҳгҖӮд»ҘйҷҚгҒ“гҒ®гғўгғјгғүгӮ’WгғўгғјгғүгҒЁиЁҳгҒҷгҖӮ

гҖҖеҶҷзңҹпј’пј–гҒ®гӮҲгҒҶгҒ«дёҠеҒҙгҒ®гӮҝгғјгғҹгғҠгғ«гҒ«жҺҘз¶ҡгҒ—гҒҰгҖҒгӮігғігғҮгғігӮөгғјгӮ’3.3uFгҒ«гҒҷгӮӢгҒЁfcпјҡ2.8kHzгҒ®гғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјгӮ’гғҜгӮӨгғүгғ¬гғігӮёгҒ§дҪҝз”ЁгҒҷгӮӢй«ҳйҹіеҹҹйҮҚиҰ–д»•ж§ҳгҒ®TгғўгғјгғүгҒЁгҒӘгӮӢгҖӮ

гҖҖгҒҫгҒҡгҒҜгӮӨгғігғ”гғјгғҖгғігӮ№зү№жҖ§гӮ’жё¬е®ҡгҒ—гҒҹгҖӮ

еӣіпј‘пјҗгҒ®WгғўгғјгғүгҒ®гӮӨгғігғ”гғјгғҖгғігӮ№зү№жҖ§гҒҜж®ӢеҝөгҒӘгҒҢгӮүгҖҒгҒҫгҒ еҜҶй–үжҖ§гҒҜдёҚе®Ңе…ЁгҒ§е…ұжҢҜзӮ№гҒ®гғҖгғігғ—еҠ№жһңгҒҜиҰӢгҒҲгӮӢгҒҢгҖҒгғҗгӮ№гғ¬гғ•ж–№ејҸзү№жңүгҒ®пј’еұұзү№жҖ§гҒ«гҒҜиҮігҒЈгҒҰгҒ„гҒӘгҒ„гҖӮгҒқгӮҢгҒ§гӮӮгҖҒеӣіпј“гҒ«зӨәгҒ—гҒҹпј’пј”еҸ·ж©ҹгҒ®гӮӨгғігғ”гғјгғҖгғігӮ№зү№жҖ§гҒЁжҜ”гҒ№гҒҰгғһгӮ№гӮӯгғігӮ°еҜҫзӯ–гҒ®еҠ№жһңгҒҜиҰӢгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгӮӢгҖӮ

гҖҖгӮҰгғјгғҸгғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒ®foгҒҜ70Hzд»ҳиҝ‘гҒ§еҚҳдҪ“д»•ж§ҳгҒ®55HzгӮҲгӮҠдёҠжҳҮгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒҢгҖҒгҒ“гӮҢгҒҜгӮЁгғігӮҜгғӯгғјгӮёгғЈеҶ…гҒ®з©әж°—гғҗгғҚгҒҢд»ҳеҠ гҒ•гӮҢгҒҹеҪұйҹҝгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгғҗгӮ№гғ¬гғ•е…ұжҢҜе‘Ёжіўж•°гҒҜгғ”гғјгӮҜеҪўзҠ¶гҒ®еӨүеҪўгҒӢгӮүиЁӯиЁҲдёҠгҒ®60HzзЁӢеәҰгҒ«иҰӢгҒҲгӮӢгҖӮfoгҒӢгӮүгҒҷгӮҢгҒ°йҒ©еҲҮгҒ§гҒӮгӮӢгҒЁеҲӨж–ӯгҒ§гҒҚгӮӢгҖӮ

гҖҖж¬ЎгҒ«TгғўгғјгғүпјҲеӣіпј‘пј‘пјүгӮ’иҰӢгӮӢгҒЁдҪҺйҹіеҹҹгҒ®зү№жҖ§гҒ«гҒҜе·®гҒҜз„ЎгҒ„гҖӮгӮҜгғӯгӮ№е‘Ёжіўж•°гҒҢдҪҺгҒ„е‘Ёжіўж•°гҒ«еӨүеҢ–гҒ—гҖҒдёӯйҹіеҹҹгҒ®гӮӨгғігғ”гғјгғҖгғігӮ№гғ”гғјгӮҜгҒҢ2kHzд»ҳиҝ‘гҒ«з§»еӢ•гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгӮҸгҒӢгӮӢгҖӮ

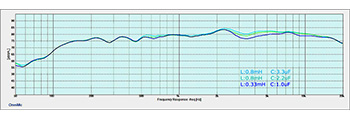

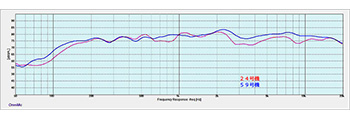

гҖҖе‘Ёжіўж•°зү№жҖ§гҒ®жё¬е®ҡзөҗжһңгӮ’еӣіпј‘пј’гҒ«зӨәгҒҷгҖӮ

WгғўгғјгғүпјҲйқ’з·ҡпјүгҒЁTгғўгғјгғүпјҲж°ҙиүІз·ҡпјүгҖҒгҒ•гӮүгҒ«TгғўгғјгғүгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгӮігғігғҮгғігӮөгғјгӮ’3.3uFгҒӢгӮү2.2uFгҒ«еӨүгҒҲгҒҹгӮӮгҒ®пјҲз·‘з·ҡпјүгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

йқ’з·ҡгҒ®WгғўгғјгғүгҒ§гҒҜгӮҰгғјгғҸгғјгҒ®еҚҳдҪ“зү№жҖ§гҒ«еҪұйҹҝгҒ•гӮҢгҒҹ3kHzд»ҳиҝ‘гҒ®дёӯй«ҳйҹіеҹҹгҒ«гҒёгҒ“гҒҝгҒҢиҰіеҜҹгҒ•гӮҢгӮӢгҖӮж°ҙиүІз·ҡгҒ®TгғўгғјгғүгҒ§гҒҜ2kHzд»ҘдёҠгҒ®дёӯй«ҳйҹіеҹҹгҒҢгғ•гғ©гғғгғҲгҒ«иҝ‘гҒҸгҒӘгҒЈгҒҰгҒҠгӮҠгҖҒгғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјгҒҢз©ҚжҘөзҡ„гҒ«еҠ№гҒ„гҒҰгҒ„гӮӢдәӢгҒҢгӮҸгҒӢгӮӢгҖӮгҒ—гҒӢгҒ—гҖҒгӮігғігғҮгғігӮөгғјгҒҢ3.3uFгҒ§гҒҜгғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјгҒҢеј·гҒҷгҒҺгӮӢгӮҲгҒҶгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮз·‘з·ҡгҒ®2.2uFгҒ®ж–№гҒҢгғҗгғ©гғігӮ№гҒҜиүҜгҒ•гҒқгҒҶгҒ гҖӮ

гҒ“гҒ®2.2uFгҒ§гҒҜгӮҜгғӯгӮ№е‘Ёжіўж•°гҒҜ3.5kHzгҒҸгӮүгҒ„гҒ«гҒӘгӮӢгҒҢгҖҒгҒӨгҒӘгҒҢгӮҠгҒҜиүҜгҒ„ж„ҹгҒҳгҒ гҖӮ

гҖҖжіЁзӣ®зӮ№гҒҜж°ҙиүІгҒ®3.3uFзү№жҖ§гҒ§гҖҒ600Hzд»ҳиҝ‘гҒ«гҒөгҒҸгӮүгҒҝгҒҢз”ҹгҒҳгҒҰгҒ„гӮӢгҒ“гҒЁгҒ гҖӮгӮҜгғӯгӮ№е‘Ёжіўж•°гӮҲгӮҠгӮӮдҪҺгҒ„гҒ“гҒ®еёҜеҹҹгҒ§гҒҜгғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјгҒҢеғҚгҒҸгҒЁгҒҜиҖғгҒҲгҒ«гҒҸгҒ„гҒ®гҒ§з–‘е•ҸгҒ«жҖқгҒЈгҒҹгҒҢгҖҒгҒ“гҒ®600Hzд»ҳиҝ‘гҒҜгғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒ®foгҒӘгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ-6dB/octгҒ®з·©гӮ„гҒӢгҒӘHPFгҒ§гҒҜгғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒ®foгҒ®еҪұйҹҝгҒҢиҰӢгҒҲгӮӢгӮҲгҒҶгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒ“гӮҢгҒҜеҘҪгҒҫгҒ—гҒҸгҒӘгҒ„гҒ®гҒ§гӮҜгғӯгӮ№е‘Ёжіўж•°гӮ’й«ҳгӮҒгҒҹ2.2uFгӮ’йҒёжҠһгҒҷгҒ№гҒҚгҒ§гҒӮгӮҚгҒҶгҖӮ

гҖҖжң¬ж©ҹгҒ®ж”№иүҜеҠ№жһңгӮ’зўәиӘҚгҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ«пј’пј”еҸ·ж©ҹгҒ®е‘Ёжіўж•°зү№жҖ§пјҲиөӨз·ҡпјүгҒЁпј•пјҷеҸ·ж©ҹпјҲйқ’з·ҡпјүгӮ’йҮҚгҒӯгҒҰгҒҝгҒҹпјҲеӣіпј‘пј“пјүгҖӮгҒ“гҒ®зөҗжһңгҒӢгӮүжҳҺгӮүгҒӢгҒӘж”№иүҜгҒҢиӘҚгӮҒгӮүгӮҢгӮӢгҖӮдҪҺйҹіеҹҹгҒ§гҒҜ100HzгҒ§6dBзЁӢеәҰгҒ®дёҠжҳҮгҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгҒ“гҒ®пј•пјҷеҸ·ж©ҹгҒ®зү№жҖ§гҒҜWгғўгғјгғүгҒ§гҒӮгӮӢгҒҢгҖҒеҶ…е®№з©Қеў—еҠ гҒЁеҜҶй–үжҖ§гҒ®ж”№е–„гҒ«гӮҲгӮӢгғҗгӮ№гғ¬гғ•еҠ№зҺҮгҒ®еҗ‘дёҠгҒҜйЎ•и‘—гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгғҗгӮ№гғ¬гғ•гғҖгӮҜгғҲгҒӢгӮүгҒ®ж”ҫе°„гӮӮ70Hzд»ҳиҝ‘гҒ«иҰіеҜҹгҒ•гӮҢгӮӢгҖӮгҒӘгҒҠгҖҒ50Hzд»ҳиҝ‘гҒ®жё¬е®ҡеҖӨгҒҜ55dBзЁӢеәҰгҒ®гғ¬гғҷгғ«гҒ§гҒӮгӮҠгҖҒй—ҮйЁ’йҹігҒ®еҪұйҹҝгҒ гҖӮ

гҖҖ500пҪһ1kHzд»ҳиҝ‘гҒ«пј’пј”еҸ·ж©ҹгҒ«гҒӮгҒЈгҒҹгӮўгғҗгғ¬гҒҢж”№е–„гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒҜзӯҗдҪ“гҒ®еј·еәҰеҗ‘дёҠгҒ«гӮҲгӮӢгӮӮгҒ®гҒЁиҖғгҒҲгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

гҖҖ2kHzд»ҘдёҠгҒ®дёӯй«ҳйҹіеҹҹгҒ®зү№жҖ§гӮӮйЎ•и‘—гҒ«ж”№е–„гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгҒ“гӮҢгҒҜдәҲжё¬гҒ—гҒҹгӮҲгҒҶгҒ«пј’пј”еҸ·ж©ҹгҒ§гҒҜгӮігғігғҮгғігӮөгғјгҒ®гҒҝгҒ®з°Ўжҳ“гғҮгғҗгӮӨгғҮгӮЈгғігӮ°гғҚгғғгғҲгғҜгғјгӮҜгҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҒҹгӮҒгҒ«гҖҒгӮҜгғӯгӮ№е‘Ёжіўж•°д»ҳиҝ‘гҒ§гҒ®гӮҰгғјгғҸгғјгҒЁгғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјгҒ®дҪҚзӣёгҒҢеҗҲгҒЈгҒҰгҒҠгӮүгҒҡгҖҒгҒҚгҒЎгӮ“гҒЁгҒӨгҒӘгҒҢгҒЈгҒҰгҒ„гҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҒ®гҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒӢгҒЁжҺЁжё¬гҒ•гӮҢгӮӢгҖӮ

гҖҖгӮӨгғігғ‘гғ«гӮ№еҝңзӯ”пјҲеӣіпј‘пј”пјүгҒ®жё¬е®ҡзөҗжһңгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгӮӮгӮҜгғӯгӮ№е‘Ёжіўж•°гҒ®9kHzд»ҳиҝ‘гҒҢгҒҚгӮҢгҒ„гҒ«гҒӨгҒӘгҒҢгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгӮҸгҒӢгӮӢгҖӮ

жң¬ж©ҹгҒ®ж”№иүҜгҒ«гӮҲгӮҠдҪҺйҹіеҹҹгҒ®е……е®ҹгҒЁе‘Ёжіўж•°зү№жҖ§гҒ®ж”№е–„гӮ’зўәиӘҚгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгҒҹгҖӮ

|

пј–пјҺи©ҰиҒҙ |

гҖҖж—©йҖҹи©ҰиҒҙгҒ—гҒҰгҒҝгӮҲгҒҶгҖӮ

пј•пјҷеҸ·ж©ҹгҒ®йҹігҒҜдҪҺйҹігҒ®е……е®ҹгҒҢгҒҷгҒ°гӮүгҒ—гҒ„гҖӮжң¬жқҘгҒ®гғҗгӮ№гғ¬гғ•ж–№ејҸгҒ®е®ҹеҠӣгӮ’зҷәжҸ®гҒ—гҒҹгҒЁиЁҖгҒҲгӮӢгҖӮд»ҠеӣһгҒ®пј’пј”еҸ·ж©ҹгҒӢгӮүгҒ®ж”№иүҜгҒ§жңҖгӮӮеҠ№жһңгҒ®гҒӮгҒЈгҒҹзӮ№гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮжңҖж–°гҒ®иЈҪдҪңжҠҖиЎ“гҒ§еҖүеә«гҒ«зң гҒЈгҒҰгҒ„гҒҹж—§гғўгғҮгғ«гҒҢе®ҹз”Ёж©ҹгҒЁгҒ—гҒҰгӮҲгҒҝгҒҢгҒҲгҒЈгҒҹгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖгғһгғ«гғҒгғҮгғҗгӮӨгғҮгӮЈгғігӮ°гғҚгғғгғҲгғҜгғјгӮҜгҒ®еҠ№жһңгӮ’зўәиӘҚгҒҷгӮӢгҖӮ

гҒҫгҒҡгҖҒTгғўгғјгғүпјҲLпјҡ0.8mHгҖҒCпјҡ2.2uFпјүгҒ§гҒҜгғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјгҒҢеҠ№гҒ„гҒҰгҒҚгӮүгҒігӮ„гҒӢгҒӘгӮөгӮҰгғігғүгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮжҳҺгӮӢгҒ„йҹіиӘҝгҒ§жҳҺзўәгҒӘгӮЁгғғгӮёгҒҢж°—жҢҒгҒЎгӮҲгҒ„гҖӮ

гҒЁгҒ“гӮҚгҒҢгҖҒWгғўгғјгғүпјҲLпјҡ0.33mHгҖҒCпјҡ1.0uFпјүгҒ«еҲҮгӮҠжӣҝгҒҲгҒҰй©ҡгҒ„гҒҹгҖӮгғңгғјгӮ«гғ«жӣІгҒ§гғҒгӮ§гғғгӮҜгҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҒҢгҖҒе°ҸеҸЈеҫ„гӮҰгғјгғҸгғјгҒ®гғ•гғ«гғ¬гғігӮёзҡ„дҪҝз”ЁгҒЁгҒӘгӮӢгҒ“гҒ®гғўгғјгғүгҒ§гҒҜгғҖгӮӨгғҠгғҹгғғгӮҜгҒӘиЎЁзҸҫгҒҢжҠңзҫӨгҒ«иүҜгҒ„гҖӮжҢҝе…ҘгӮігӮӨгғ«гҒ®еҪұйҹҝгҒҢжёӣгҒЈгҒҰгғҖгӮӨгғ¬гӮҜгғҲгҒӘгӮөгӮҰгғігғүгҒЁгҒӘгҒЈгҒҹгӮҲгҒҶгҒ§гҖҒгҒ“гӮҢгҒ»гҒ©йҒ•гҒҶгӮӮгҒ®гҒӢгҒЁж„ҹеӢ•гҒ—гҒҹгҖӮгӮҜгғӯгӮ№е‘Ёжіўж•°гҒҢгғ•гӮЎгғігғҖгғЎгғігӮҝгғ«еёҜеҹҹгҒӢгӮүйӣўгӮҢгӮӢгҒ®гӮӮиүҜгҒ„гҒ®гҒӢгӮӮгҒ—гӮҢгҒӘгҒ„гҖӮгғңгғјгӮ«гғ«гҒ®е®ҹеңЁж„ҹгҒЁй®®еәҰгҒҢжҳҺгӮүгҒӢгҒ«еҗ‘дёҠгҒҷгӮӢгҒ®гҒ гҖӮ

гҒ§гҒҜгҖҒгҒ“гҒ®пј·гғўгғјгғүгҒ§жұәгҒҫгӮҠгҒӘгҒ®гҒӢпјҹгҖҖз¶ҡгҒ„гҒҰгғҙгӮЎгӮӨгӮӘгғӘгғігӮҪгғӯгӮ’иҒҙгҒ„гҒҰгҒҝгҒҹгҖӮ

гғ»гғ»гғ»гҒӘгӮ“гҒ гҒӢй«ҳйҹігҒ®ијқгҒҚгҒҢд№ҸгҒ—гҒ„гҒ®гҒ гҖӮTгғўгғјгғүгҒ«жҲ»гҒ—гҒҹгҒЁгҒ“гӮҚгҖҒж–ӯ然гҒ“гҒЎгӮүгҒҢиүҜгҒ„гҖӮйғЁеұӢдёӯгҒ«гғҙгӮЎгӮӨгӮӘгғӘгғігҒ®жҫ„гӮ“гҒ й«ҳйҹігҒҢжәҖгҒҹгҒ•гӮҢгӮӢж„ҹгҒҳгҖӮгғҗгғӯгғғгӮҜгӮ„е®ӨеҶ…жҘҪгӮӮгҒӘгӮ“гҒЁгӮӮеҝғең°иүҜгҒ„гҖӮгғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјгӮ’гҒ—гҒЈгҒӢгӮҠгҒЁиҒҙгҒӢгҒӣгӮӢгҒ“гҒ®TгғўгғјгғүгҒ®жң¬й ҳзҷәжҸ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖзөҗи«–гҒҜиҒҙгҒҸйҹіжҘҪгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰдҪҝгҒ„еҲҶгҒ‘гӮ’жҘҪгҒ—гӮҖгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гӮёгғЈгӮәгӮ„гғңгғјгӮ«гғ«жӣІгҒ«гҒҜдёӯйҹіеҹҹйҮҚиҰ–гҒ®гғҖгӮӨгғҠгғҹгғғгӮҜгҒӘгғ•гғ«гғ¬гғігӮёзҡ„WгғўгғјгғүгҖӮ

гӮҪгғӯжҘҪжӣІгҖҒе®ӨеҶ…жҘҪгҒӘгҒ©гҒ«гҒҜй«ҳйҹігҒҢзҫҺгҒ—гҒ„гғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјйҮҚиҰ–гҒ®TгғўгғјгғүгҒЁгҒ„гҒҶе…·еҗҲгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгӮӘгғјгӮұгӮ№гғҲгғ©жӣІгӮӮгҒ“гҒЎгӮүгҒ гҖӮ

жң¬жқҘгҒҜгҒ“гҒ®дёЎз«ӢгҒҢжңӣгҒҫгҒ—гҒ„гҒ®гҒ§гҒҜгҒӮгӮӢгҒҢгҖҒиҮӘдҪңгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгӮ·гӮ№гғҶгғ гҒ®зү№жЁ©гҒЁгҒ—гҒҰеҲҮгӮҠжӣҝгҒҲгҒ®жүӢй–“гӮ’жҘҪгҒ—гҒҝгҒҹгҒ„гҒЁжҖқгҒҶгҖӮ

|

пј—пјҺгҒҠгӮҸгӮҠгҒ« |

гҖҖпј•пјҷеҸ·ж©ҹгҒ®иЈҪдҪңгҒ§гғҮгғҗгӮӨгғҮгӮЈгғігӮ°гғҚгғғгғҲгғҜгғјгӮҜгҒ®иЁӯиЁҲжҖқжғігҒ®йҮҚиҰҒжҖ§гӮ’иӘҚиӯҳгҒ—гҒҹгҖӮ

еҗҢгҒҳгӮЁгғігӮҜгғӯгғјгӮёгғЈгҖҒгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒ§гӮӮгӮҜгғӯгӮ№е‘Ёжіўж•°гҒ®е‘ід»ҳгҒ‘гҒ§йҹіиӘҝгӮ’гӮігғігғҲгғӯгғјгғ«гҒ§гҒҚгӮӢгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖгҒҫгҒҹгҒІгҒЁгҒӨгғҶгӮҜгғӢгғғгӮҜгӮ’гғһгӮ№гӮҝгғјгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгҒҹгҒ®гҒ гҖӮ

пјҲ2017.8.20пјү