|

LEGO SPEAKER 番外編その4 ≪第27報 第28報≫ |

LEGOスピーカーの製作 番外編その4

コアキシャルユニット搭載LEGOスピーカー31号機(改)

|

1. 悲運の31号機 |

せっかく造った31号機なのだが、どうも気に入らない。

31号機は本報第23報で報告したコアキシャルユニットを搭載した大型バスレフシステムである。良質なコアキシャルユニットを入手するために市販製品のTEAC S-300NEOを分解までして大変にコストをかけたモデルだ。さらにバスレフ動作を十分に行うために実効内容積を約10リットルにまで奢ったLEGOスピーカーとしては大型の作品である。

ところが・・・

・ 黄色いエンクロージャが美しくない。

・ ずんどうのBOXサイズが大きすぎてカッコ良くない。

・ バスレフポートが口に見えて一つ目妖怪みたいだ。

ということで現在は倉庫入り。虎の子の良質スピーカーユニットがもったいない。

今回はこれをシェイプアップしてカッコ良く改造しようという計画である。

あの時には無かった最新技術、今の私にはパッシブラジエーター方式があるのだ。

|

2. 31号機シェイプアップ計画 |

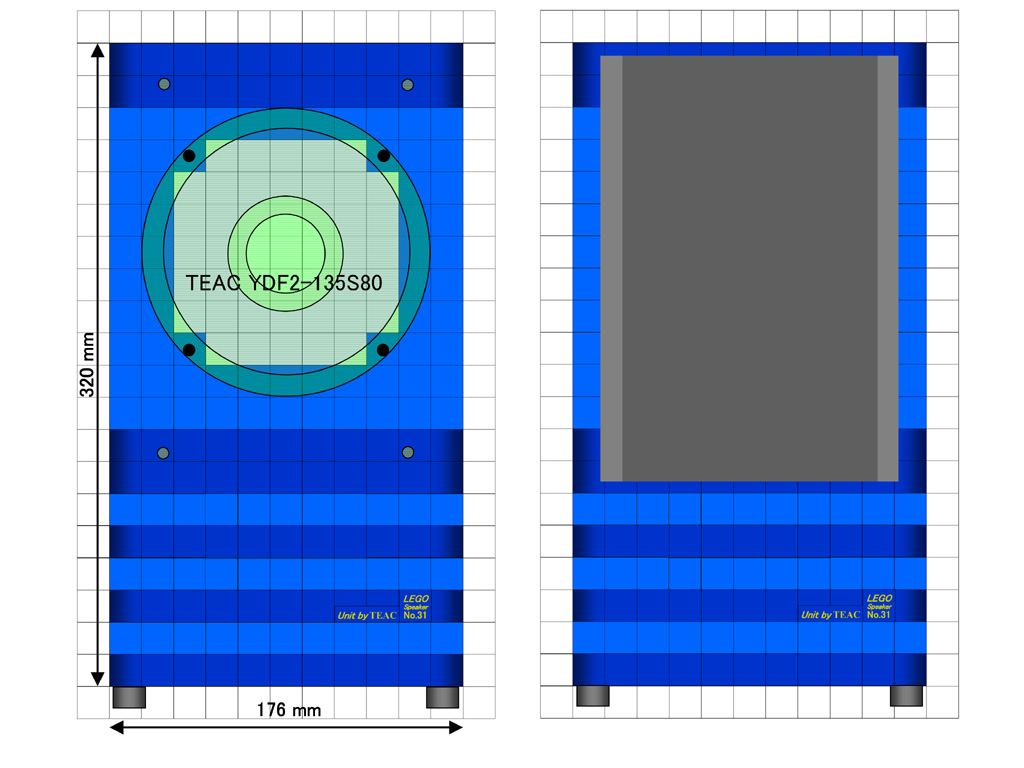

まずはバッフルパネルのデザイン図、図1を描いてみた。

現在の31号機からスピーカーユニットを搭載したユニットモジュールと構造的に気に入っているマグネット吸着方式のサランネット固定機構を持ってきて、これ以外の部品はすべて新作する。流用部品から横幅は同一の176mmとなり、フロントパネルからバスレフダクトをなくして、飾りフタであるフロントベゼルに交換。高さは320mmに少し小さくする。

肝心のパッシブラジエーターはどこに搭載するのか?といえば背面である。

実は、これまで、LEGOスピーカー製作の制約の一つとして背面が利用できないという問題点があった。LEGOブロックはポッチのある上面はタイルブロックを付ければ化粧できる。4面の側面はつやつやに仕上げられている。しかし、ポッチの入る裏面だけは化粧できずにスピーカーシステムの底板か裏板にしか利用できなかった。穴あきプレートブロックを用いてターミナルの装着やデバイディングネットワーク素子の固定には利用していたが、気密性が得られないのでスピーカーユニットの装着が不可能であったのだ。だから裏面にもスピーカーユニットを装着して双指向特性を実現した34号機は最近ではめずらしいバーティカルタイプ(垂直組み立て方式)としたのだ。(第25報参照)

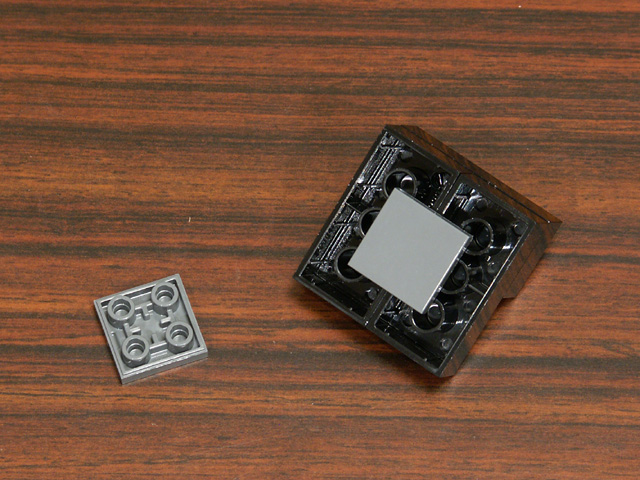

だが、LEGOブロックにはなんでもそろっている。裏面に装着できる「逆タイル」というブロック(写真2)が存在するのだ。これでリアパネルが利用できる・・・。

今回のLEGOキーパーツはこの逆タイルである。この部品の発見により本計画が実現し、LEGOブロックの裏面を平らにしてスピーカーユニットの搭載を可能にするレアパーツなのである。(しかし、とっても高価。1個約100円!もする。大量の入手も困難で色も選べない。)

リアパネルにウーハーを追加したパッシブラジエーター方式は市販製品にも採用例が多い。バッフルパネルを小型にできるメリットとメインユニットの背面にパッシブラジエーターユニットが装着されるので、ダイレクトな駆動が可能となり効率の向上が期待できる。

ただし、36号機(第26報)で採用したようなフロント搭載のパッシブラジエーター方式も前面の低音域放射効率は高いと考えられるので良し悪しかもしれない。

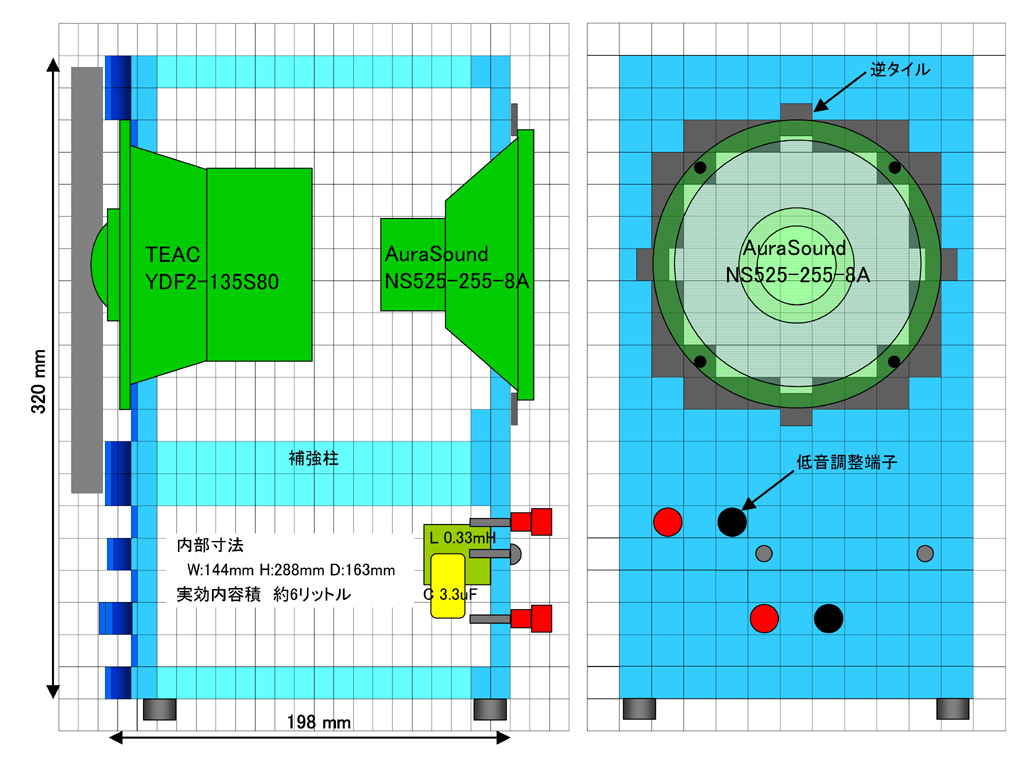

図2に構造図を示す。パッシブラジエーター方式の採用により、奥行きは310mmから198mmに大幅カットでスリム化を達成。実効内容積は約6リットルとなる。パッシブラジエーター方式ではあまり内容積は関与しないのでメインの13cmコアキシャルユニットと背面の13cmウーハーユニットが干渉しない適度なサイズとした。

エンクロージャ内部には補強柱を設ける。これはフロントパネルとリアパネルを結ぶ柱であるが、構造強度の強化の他に分割したフロントベゼルや背面ターミナルパネルの固定のために必須となる部品である。

|

3. 回路検討 |

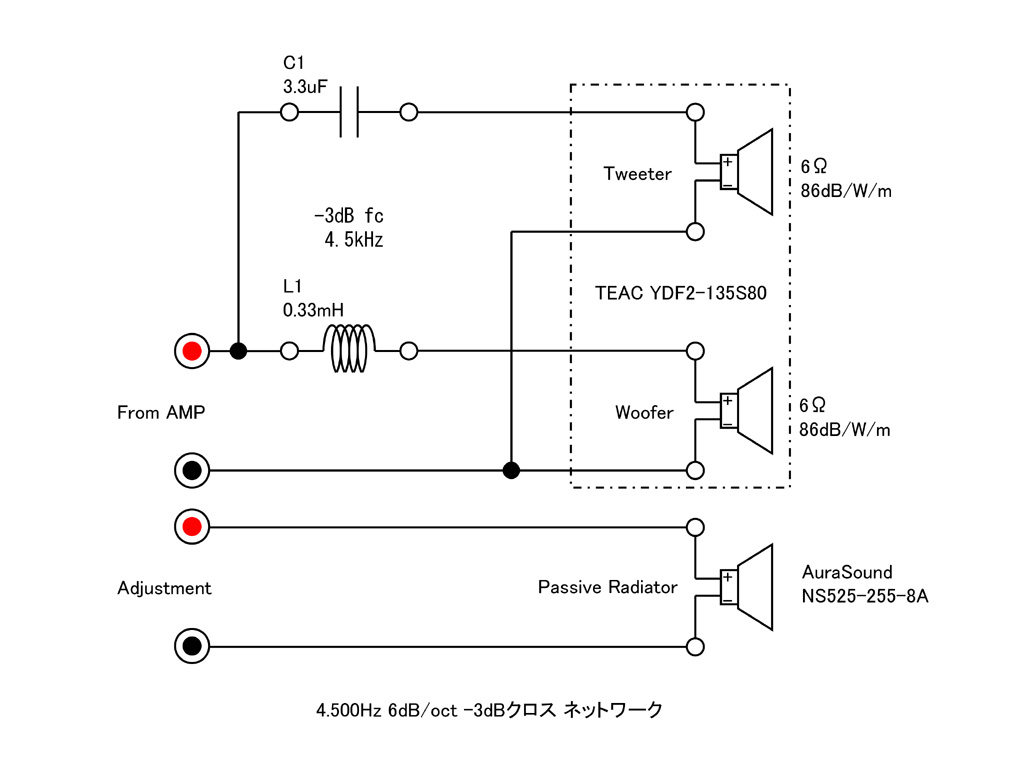

デバイディングネットワーク回路はオリジナル31号機の定数で良好であったので、そのまま採用する。調整の必要はないのでエンクロージャ内部に納めてスマートにしたい。

パッシブラジエーターとして利用するウーハーユニットにはメインユニットと同一サイズの13cmウーハーを選ぶが、駆動効率を上げるには軽いペーパーコーンのモデルが良いだろう。磁気回路は不要なので高価なウーハーユニットではもったいない。また、専用のパッシブラジエーターユニットも入手が困難なので、安価なAuraSound NS525-255-8Aを選択した。これはパルプコーンの13cmウーハーユニットで、なんと千円以下(逆タイル10枚分よりも安価!?)で入手できた。TV用部品のようなチープな外観だが用途からは十分なユニットだろう。(写真5参照)

この計画中にSUNVALLEY AUDIOの大橋さんから貴重なアドバイスをいただいた。

「この手のユニットは思い切って空気室容積を絞ってユニットの背圧を上げると良い結果がでる場合があります。」

なるほど! TEAC S-300NEOはとてもコンパクトなバスレフ方式の製品だ。おそらくこのコアキシャルユニットは高い背圧の下で正しく動作するように設計されているはずである。フラフラのハイコンプライアンスユニットは背圧の空気バネ性も利用して動作するように作られている。だとしたらパッシブラジエーター方式によって背圧を抜いてしまうとフラフラの腰抜けな低音域になってしまうだろう。パッシブラジエーター方式はメインのスピーカーユニットに背圧がかからなくなり、歪が減ることがメリットであると思っていたが、このような逆効果も考えられる。そこで急遽、リアマウントのウーハーユニットの接続端子に抵抗素子を接続することで低音域の効果を調整できる機能を追加した。

パッシブラジエーターの効果調整機能と言っても、単にパッシブラジエーターユニットの接続端子を図2のようにリアパネルに引き出しただけである。ここをオープンにしておけば通常のパッシブラジエーター動作、ショートすれば電磁ブレーキが作用してコーン振動板の動きが制動され密閉型動作に近くなる。抵抗器を接続すればパッシブラジエーターの低音増強効果を調整できるという算段である。(注記参照)

パッシブラジエーターユニットのNS525-255-8Aは小型だがネオジウムの強力なマグネットを搭載しており、能率が89dBと高いことから電磁ブレーキの作用も十分に期待できる。

組み立てが完了したら、実際に音楽を聴きながら最適抵抗値を調整しよう。楽しめる新たな課題の発生である。この電磁ブレーキ調整機能は初期パッシブラジエーター方式の33号機の製作(第24報)のときに考えたものだが、まさか役に立つとは思わなかった。

以上の検討から得られた回路図を図3に示す。また、31号機(改)の仕様を以下に示す。

<31号機(改) 基本仕様> (調整後)

・ 形式:コアキシャル2ウェイシステム

・ 方式:パッシブラジエーター方式

・ 組み立て方法:ホリゾンタルタイプ(水平組み立て)

・ エンクロージャ方式:リアマウントパッシブラジエーター密閉型

・ メインユニット:TEAC YDF2-135S80(コアキシャルユニット)

ウーハー 13cmコーン

トゥイーター 2.5cmソフトドーム

・ パッシブラジエーターユニット:AuraSound NS525-255-8A

パルプコーン13cmウーファー

・ 外形寸法:W176mm H320mm D198mm

・ 実効内容積:約6リットル

・ デバイディングネットワーク:6dB/oct -3dBクロスネットワーク

・ クロスオーバー周波数:4.5kHz

・ パッシブラジエーター周波数:70Hz

・ システムインピーダンス:6Ω

・ パッシブラジエーター機能調整値:100Ω(電磁ブレーキ方式)

|

4. 部品解説 |

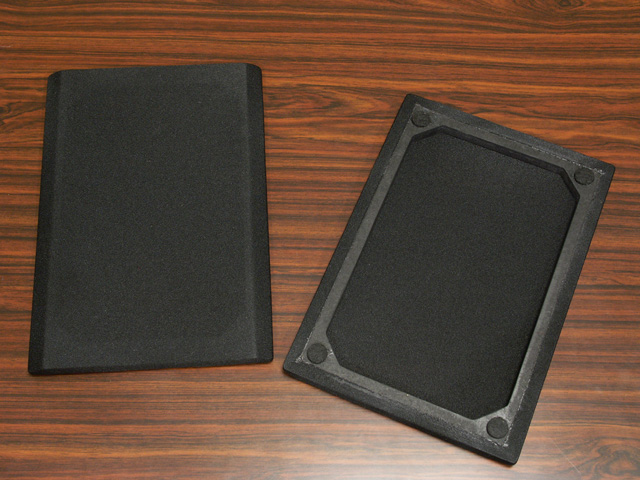

31号機(改)の全構成部品(1台分)を写真3に示す。もちろんフレームはキイロから黒に変わっている。

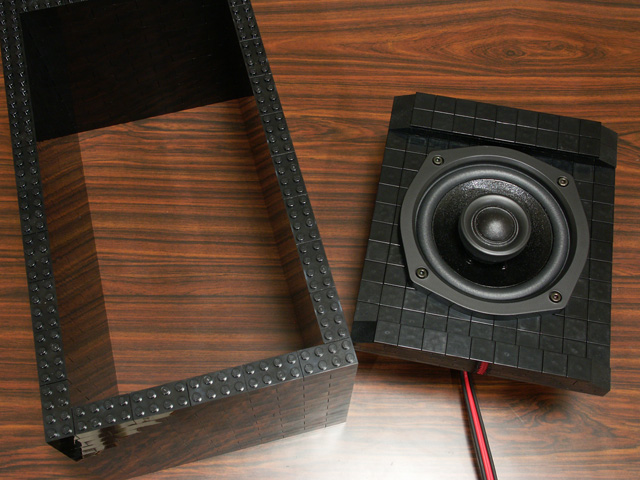

メインスピーカーユニットのモジュールを写真4に示す。この部品が唯一31号機から流用されたLEGOモジュールである。前面のデザイン補強リブの効果で強度も大きい。ウーハー用とトゥイーター用の2組のケーブル接続がコアキシャルユニットの証。トゥイーターにアッテネーターが入らないのも専用設計スピーカーユニットのメリットである。

第23報に詳細は記したがサランネット固定用の超小型ネオジウムマグネットが前面4箇所に仕込んである。

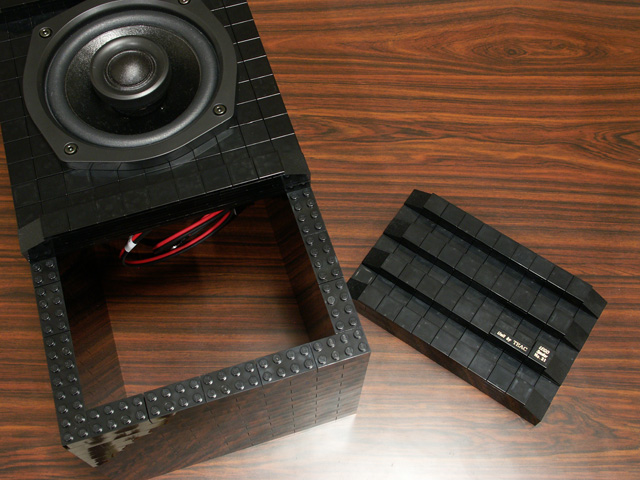

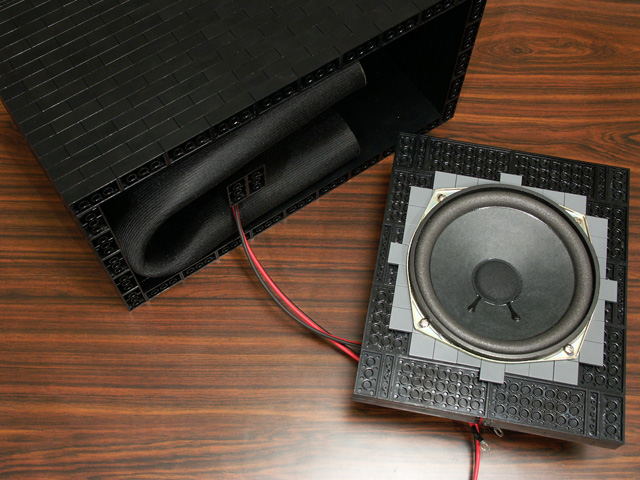

今回のキーモジュール、パッシブラジエーターモジュールを写真5に示す。エッジの付いたバスタブ構造のパネルは強度も十分。グレーの逆タイルは高価なので気密性を得るために必要な部分のみの最小限の使用だ。スピーカーユニットがLEGO ブロックの裏面に装着される始めての構造である。

パッシブラジエーターユニットとして利用するNS525-255-8Aは金属むき出しのプレスフレーム&ペーパーコーンでチープだがネオジウムマグネット搭載の手堅い作り。

写真6はフレームである。16段のただの枠。念願の黒色仕様であるが、実はこの枠を造るだけで2台に928個ものLEGOブロックを必要とした。新たに購入したのだが円安の影響もあり1個38円もした。コレだけで¥35,264円!? スピーカーユニットと比較してなんと高価なことか。

フロントベゼルを写真7に示す。スピーカーユニットモジュールと合わせた補強リブデザインで、小型でもあり強度も高い。31号機のエンブレムと「Unit by TEAC」のゴールドバッチはそのまま流用。

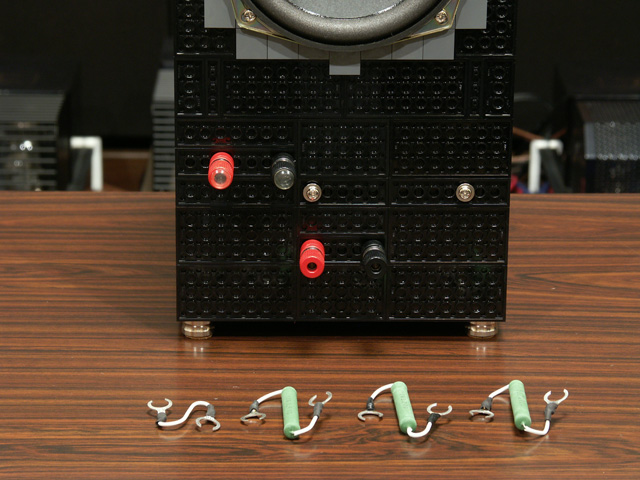

写真8はターミナルパネルである。接続ターミナル2組と図3のデバイディングネットワーク回路素子が載る。素子部品の固定用と配線用を共用してネジ穴は最小限の6穴にとどめた。

補強柱(写真9)は16段のただの四角い柱であるが、2-4ブロックを交互に組んで強度大。

TEAC S-300NEOからの第2の利用部品サランネット(写真10)。マグネット吸着固定方式はとても便利だ。

デバイディングネットワーク素子(写真11)はオリジナル31号機から持ってきた。コイルはPARC AUDIOのコアインダクタンス0.33mHのL001-033、コンデンサーは3.3μFのMUNDORF MKT- 3.30である。

パッシブラジエーター機能調整用の抵抗器は22Ω、51Ω、100Ω、1kΩの4種類とジャンパー線を用意した。抵抗器はJantzen製であるが、この部分にはウーハーユニットの逆起電力が流れるだけで電流は極めて小さく、このような高級素子を使用する必要は全くないのであるが、要は気持ちの問題である。

その他の部品を写真12に示す。ターミナル、インシュレーターは31号機流用。新たにパッシブラジエーター機能調整用のケーブルを用意した。吸音材はオリジナルの活性炭は止め、ウレタンシートにした。パッシブラジエーター方式では背圧を有効に再利用するので、低音域の吸音の必要はないのである。ただし、高音域での表面反射の大きいLEGOブロックではエンクロージャ内部の静音化のために高音域の吸音は必要と判断した。

|

5. 製作過程 |

製作は、まずはスピーカーユニットモジュールをフレームに固定する。(写真13、14)

写真にあるように上から押し付けて強固に固定する。

次にフロントベゼルを取り付ける。(写真15、16)これで前面部分の完成。コンパクトで良いデザインに仕上がりそうだ。

吸音材を写真17のように挿入して補強柱を立てる。この太さの補強柱は横にしても自立できるので組み立てには便利だ。

ここでパッシブラジエーターモジュールに配線を済ませておく。(写真18)

パッシブラジエーターモジュールを補強柱に注意して本体に取り付ける。(写真19)

前面にスピーカーユニットがあるため、上からの押し付け固定はできないので横にした状態で作業を行う。3組の接続ケーブルを引き出しておく。

ターミナルパネルに回路素子を固定する。(写真20)

素子を固定したターミナルパネル(写真21)。パッシブラジエーター機能調整用のターミナルにはアンプからの誤接続防止用にキャップをかぶせてある。

3組のケーブルをターミナルパネルに配線して(写真22)、本体に取り付ける。

最後にインシュレーターを底面に貼り付けて組み立て完了である。(写真23)

組み上がった31号機(改)(写真24)は黒いエンクロージャが精悍な印象である。前面ベゼルのシンプルなデザインも好印象。

サランネットを装着すると一変してジェントルな雰囲気になる(写真25)。設置場所、利用スタイルを選ばない外観だ。

前面からはパッシブラジエーター方式モデルであることはわからないが、裏面を見ると特殊なテクノロジーが採用されていることがわかる。(写真26)

奥行きも常識的なサイズとなり、コンパクトスピーカーシステムとして使いやすい大きさにまとまった。(写真27)

|

6. 評価と調整 |

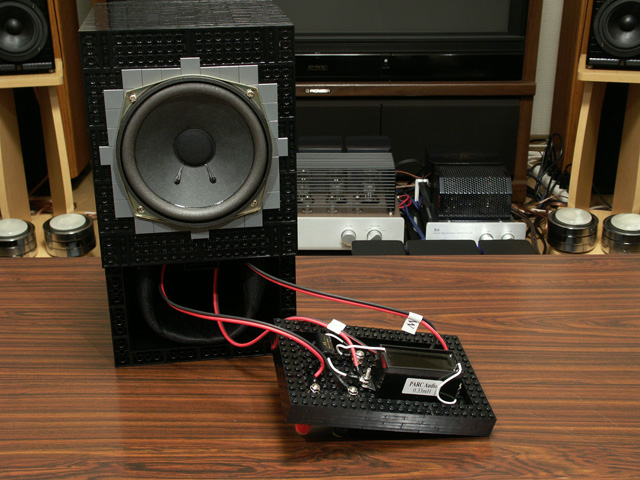

評価位置にセッティングして試聴を行う。(写真28)

ちなみに新作スピーカーシステム評価用のアンプはEL34プッシュプルのVP-3488である。特殊な方式を採用した低インピーダンスのスピーカーシステムでも余裕でドライブできる性能が気に入っている。

当初の設計状態であるパッシブラジエーター機能調整用のターミナルオープンでは驚いたことに低音感が全く物足りない。大橋さんのアドバイスがなかったら大失敗していたところだ。

早速、調整用の抵抗器を接続して聴いてみよう。

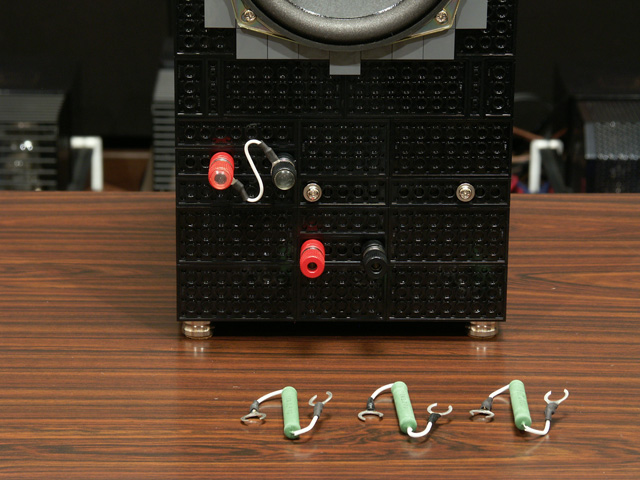

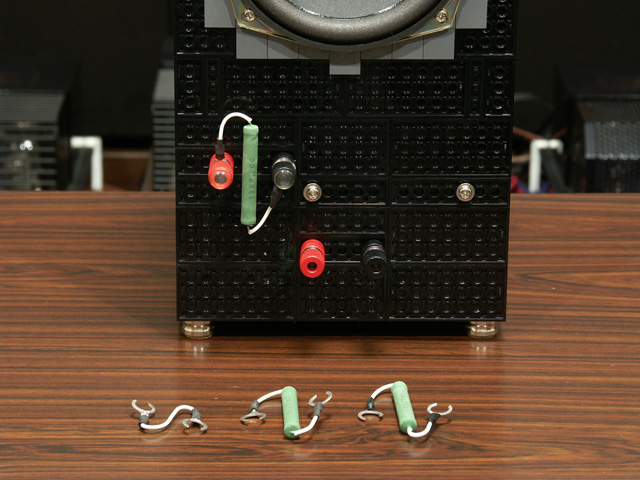

写真29はデフォルトのオープン状態。写真30がショートピンを接続した状態。

写真31が抵抗器を接続した状態である。

ターミナル方式なので抵抗器の接続変更は容易にできる。音楽を聴きながらでも抵抗器交換は安全であり問題ない。

それでは抵抗値の最適値を探ろう。

抵抗器は22Ω、51Ω、100Ω、1kΩそれにジャンパー線である。低音の良くわかるチェロのソロ曲を聴きながら抵抗器を変えると面白いように低音域の表現が変わる。

| ・ オープン | リアウーハーは壮大にストロークしているがグリップしていない感じ。 量感が乏しく後を引くような洞窟音的低音である。 |

| ・ 1kΩ | だいぶ改善されるが傾向は残る。抵抗値が高すぎる感じ。 |

| ・ 100Ω | 迫力のある低音になった。ボウイングで松脂が飛び散るのがわかるようなパワフルな低音である。リアウーハーは適度に動いている。 |

| ・ 51Ω | 落ち着いた低音である。これも悪くない。これが正しい再生音かもしれない。 |

| ・ 22Ω | 低音がしまりすぎる感じ。もっと量感がほしい。 |

| ・ ショート | これは密閉型の音である。リアウーハーはほとんど動いていない。 内容積の小さな密閉型なので明らかな背圧感が残る。 |

評価結果は?・・・51Ωと迷ったが、低音域に演出の効いた100Ωが面白い。これに決定しよう。いろいろな音楽も聴いてみたがこのバランスが最も好ましい。

それにしても抵抗器1本で低音域のレスポンスを変更できる点は大変面白い。聴く音楽や好みに合わせて切り替える機能などを追加しても良いかもしれない。新たな発見である。

|

7. おわりに |

試聴中の31号機(改)(写真32)はデザインも気に入った。音もコアキシャルユニットの優れた定位と音像再現性に加え、低音の量感も向上しパッシブラジエーター方式のメリットが十分に感じられる。

前面は落ち着いた雰囲気であるが、裏面は怪しい発明品のようで楽しくもある。(写真33)

現在はメインスピーカーシステムの1台として28号機(第20報)の設置ポジションを奪い、リスニングルームの中央に君臨している。倉庫からのたいした出世である。

31号機の(改)造計画は大成功となったのだ。

(2013.11.24)

同軸ユニット&パッシブラジエーター搭載31号機(改)

<注記:スピーカーユニットの電磁ブレーキ作用>

スピーカーユニットは磁石により生じた磁束の中でボイスコイルに電流を流すことで駆動力が生じて音が出る仕組みである。逆に振動板が力を受けて駆動されるとボイスコイルに逆起電力が生じる。この電流は回路をオープンにして流さなければ影響は無いが、回路を閉じてボイスコイルに流れると、この電流により動きを阻害する力が生じる。これが電磁ブレーキ作用である。回路内に抵抗器を挿入して電流量を調整すれば、これはブレーキ力を調整することになる。もちろん、抵抗値が低いほうがブレーキ力は強くなる。

通常の使用状態ではスピーカーユニットはアンプに接続されており、アンプの出力側から見た抵抗値は電気回路の働きで極めて小さいので、逆起電力はショートされていることになる。つまり電磁ブレーキがかかっており、スピーカーユニットの振動板は勝手に動くことが抑制されている。これをオープンにすると振動板は自由に動くことができる。

ためしに手で端子オープンのスピーカーユニットの振動板を動かして見ると軽く簡単に動くが、端子をショートすると動きに抵抗する大きな力を感じることができる。