|

LEGO SPEAKER 第13е ұ вүӘз•ӘеӨ–з·Ё 第14е ұвү« |

пј¬пјҘпј§пјҜгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгҒ®иЈҪдҪңгҖҖ第13е ұ

пј’пј‘еҸ·ж©ҹгҖҖгғҗгӮӨгғ–гғ¬гғјгӮ·гғ§гғігӮҰгғјгғҸгғјжҗӯијүпјҒгҖҢгғҸгӮӨгғ‘гғјгӮ№гғһгғјгғҲгҖҚ

|

пј‘пјҺ и¶…дҪҺйҹіеҶҚз”ҹгҒёгҒ®йҒ“ |

гҖҖгӮӨгғігғҠгғјгӮӨгғӨгғјгӮҝгӮӨгғ—гҒ®гӮӨгғӨгғӣгғігҒ§йҹіжҘҪгӮ’иҒҙгҒ„гҒҰгҒ„гӮӢгҒЁгҖҒж„ҸеӨ–гҒ«дҪҺгҒ„йҹігҒҢиҒһгҒ“гҒҲгҒҰгҒҚгҒҰй©ҡгҒҸгҒ“гҒЁгҒҢгҒӮгӮӢгҖӮзҷәйҹігҒ®гғўгғјгғүгҒҢз•°гҒӘгӮӢгҒҹгӮҒгҒ«жҷ®йҖҡгҒ®гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгӮ·гӮ№гғҶгғ гҒЁйҒ•гҒ„гҖҒгӮӨгғӨгғӣгғігҒҜдҪҺйҹіеҹҹгҒ®гғ¬гӮ№гғқгғігӮ№гҒҢиүҜгҒ„гҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒ“гҒ®пјЈпјӨгҒ“гӮ“гҒӘдҪҺйҹігҒҢе…ҘгҒЈгҒҰгҒ„гҒҹгҒ®гҒӢпјҹ

гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгӮ·гӮ№гғҶгғ гҒ§гҒ“гҒ®дҪҺйҹігӮ’иҒҙгҒ„гҒҰгҒ„гҒӘгҒ„гҒЁгҒҷгӮӢгҒЁжј”еҘҸ家гҒҢж„ҸеӣігҒ—гҒҹжң¬жқҘгҒ®йҹіжҘҪгӮ’иҒҙгҒ„гҒҰгҒ„гҒӘгҒ„гҒ“гҒЁгҒ«гҒӘгӮӢгҒӘгғ»гғ»гғ»гҒЎгӮҮгҒЈгҒЁжҗҚгҒ—гҒҹж°—еҲҶгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгӮ·гӮ№гғҶгғ гҒ®иҮӘдҪңгӮ’гҒҷгӮӢиҖ…гҒ«гҒЁгҒЈгҒҰгҒ®дёҖгҒӨгҒ®еӨўгҒҜгҖҒиҙ…гӮ’е°ҪгҒҸгҒ—гҒҹеӨ§еһӢгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгӮ·гӮ№гғҶгғ гҒ§гҒ®гғҜгӮӨгғүгғ¬гғігӮёеҶҚз”ҹгҒ§гҒӮгӮҚгҒҶгҖӮгҒ—гҒӢгҒ—гҖҒзҸҫе®ҹгҒ«гҒҜгӮігӮ№гғҲгҒҢгҒӢгҒӢгӮҠйҒҺгҒҺгҖҒе®ҹйҡӣгҒ«йҖ гҒЈгҒҰгӮӮгҒ“гҒҶгҒ„гҒЈгҒҹгӮ·гӮ№гғҶгғ гӮ’гғһгғҲгғўгҒ«дҪҝгҒҶгҒ«гҒҜеӨ§гҒҚгҒӘгғӘгӮ№гғӢгғігӮ°гғ«гғјгғ гҒҢеҝ…иҰҒгҒ«гҒӘгӮӢгғ»гғ»гғ»гҖӮз§ҒгӮӮгғҗгғғгӮҜгғӯгғјгғүгғӣгғјгғігҒ®еӨ§еһӢгӮ·гӮ№гғҶгғ гӮ’дҪҝгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒҢгҖҒгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгӮ·гӮ№гғҶгғ гҒ«гҒҜз”ігҒ—иЁігҒӘгҒ„гҒҢжңҖйҒ©гҒӘгӮ»гғғгғҶгӮЈгғігӮ°гҒҜгҒ§гҒҚгҒҰгҒ„гҒӘгҒ„гҖӮгӮӮгҒ—гӮӮжңҖйҒ©гҒӘгӮ»гғғгғҶгӮЈгғігӮ°гӮ’гҒҷгӮӢгҒЁгҒӘгӮӢгҒЁд»–гҒ®гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјзҫӨгҒЁгҒ®е…ұеӯҳгҒҜйӣЈгҒ—гҒ„гҖӮгҒӨгҒҫгӮҠдёҖгҒӨгҒ®гӮ·гӮ№гғҶгғ гӮ’йҒёжҠһгҒ—гҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°гҒӘгӮүгҒҡгҖҒ移гӮҠж°—гҒӘз§ҒгҒ«гҒҜгҒ§гҒҚгҒқгҒҶгҒ«гҒӘгҒ„гҖӮгҒӢгҒЁгҒ„гҒЈгҒҰйҮҚгҒҹгҒ„гӮ·гӮ№гғҶгғ гӮ’иҒҙгҒҸеәҰгҒ«гӮ»гғғгғҶгӮЈгғігӮ°гҒ—зӣҙгҒҷгҒӘгӮ“гҒҰгғ»гғ»гғ»гҖӮ

гҖҖгӮӮгҒҶдёҖгҒӨгҒ®гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјиЈҪдҪңиҖ…гҒ®еӨўгғ»гғ»гғ»гҒқгӮҢгҒҜгӮігғігғ‘гӮҜгғҲгӮ·гӮ№гғҶгғ гҒ§гҒ®дҪҺйҹіеҶҚз”ҹгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮеӨ§еһӢгӮ·гӮ№гғҶгғ гҒ®иұҠгҒӢгҒӘдҪҺйҹігӮ’гӮігғігғ‘гӮҜгғҲгҒӘгӮ·гӮ№гғҶгғ гҒ§еҶҚз”ҹгҒ§гҒҚгҒӘгҒ„гӮӮгҒ®гҒӢпјҹгҒ“гӮҢгҒҢгҒ§гҒҚгӮҢгҒ°гғҮгӮ№гӮҜгғҲгғғгғ—гҒ§ж°—и»ҪгҒ«жң¬жқҘгҒ®йҹіжҘҪгӮ’жҘҪгҒ—гӮҖгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгӮӢгҒ®гҒ гҖӮ

гҖҖдҪҺйҹігҒЁгҒ„гҒЈгҒҰгӮӮз§ҒгҒҜпј’зЁ®йЎһгҒӮгӮӢгҒЁж„ҹгҒҳгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгҒ„гӮҸгӮҶгӮӢдҪҺгҒ„йҹігҒЁгҒҜгӮәгғігӮәгғігҖҒгғңгғігғңгғігҒЁйҹҝгҒҸйҹіеҹҹгҒ§гҒӮгҒЈгҒҰгҖҒе‘Ёжіўж•°зҡ„гҒ«гҒҜ100HzзЁӢеәҰгҒ®еёҜеҹҹгҒ§гҒӮгӮҚгҒҶгҖӮгҒ“гҒ®еёҜеҹҹгӮ’гғҗгӮ№гғ¬гғ•гӮ·гӮ№гғҶгғ гҒӘгҒ©гҒ®жүӢжі•гҒ§еў—еј·гҒҷгӮӢгҒЁгҒ„гҒӢгҒ«гӮӮдҪҺйҹігҒҢеҮәгҒҰгҒ„гӮӢгҒЁгҒ„гҒҶж°—еҲҶгҒ«гҒӘгӮӢгҖӮгҒ—гҒӢгҒ—гҖҒгҒ“гҒ“гҒ§е•ҸйЎҢгҒЁгҒ—гҒҹгҒ„гҒ®гҒҜгӮӮгҒЈгҒЁдҪҺгҒ„йҹігҖҒ50Hzд»ҳиҝ‘гҒ®еёҜеҹҹгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгӮҲгҒҸйҮҚдҪҺйҹігҒӘгҒ©гҒЁиЎЁзҸҫгҒ•гӮҢгӮӢгҒҢдҪҺйҹігҒЁгҒҜи»ҪгҒҸгҒӮгӮӢгҒ№гҒҚгҒ гҒЁжҖқгҒҶгҒ®гҒ§и¶…дҪҺйҹігҒЁе‘јгҒ¶гҒ“гҒЁгҒ«гҒҷгӮӢгҖӮ

гҖҖи¶…дҪҺйҹігҒЁгҒҜгҒ©гӮ“гҒӘйҹігҒӘгҒ®гҒӢпјҹгғ»гғ»гғ»йҹігҒЁиЁҖгҒҶгӮҲгӮҠгӮӮең§еҠӣпјҹгҖҖйўЁпјҹгҖҖз©әж°—ж„ҹгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘгӮӮгҒ®пјҹгӮігғігӮөгғјгғҲгғӣгғјгғ«гҒ«е…ҘгӮӢгҒЁгғ•гғҜгғғпјҒгҒЁең§еҠӣгӮ’ж„ҹгҒҳгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒӮгӮӢгҖӮеәғгҒ„з©әй–“гҒ§жҘөгӮҒгҒҰдҪҺгҒ„е‘Ёжіўж•°гҒ®йҹіең§гҒҢе®ҡеңЁжіўгӮ’з”ҹгҒҳгҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒ гӮҚгҒҶгҒӢгҖӮ

и¶…дҪҺйҹігҒҢеҶҚз”ҹгҒ§гҒҚгҒӘгҒ„гҒЁйҹіжҘҪеҶҚз”ҹгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҒ©гҒҶгҒ„гҒЈгҒҹе•ҸйЎҢгҒЁгҒӘгӮӢгҒ®гҒӢпјҹгҒҹгҒЁгҒҲгҒ°гӮігғігғҲгғ©гғҗгӮ№гҒ®з·ЁжҲҗгҒҢе°‘гҒӘгҒҸгҒӘгӮӢгӮҲгҒҶгҒӘгӮӮгҒ®гҒӢпјҹгғ»гғ»гғ»йҒ•гҒҶгҒЁжҖқгҒҶгҖӮ88йҚөгғ”гӮўгғҺгҒ®жңҖдҪҺйҹігҒҜзҙ„27HzгҒ гҒҢгҒ“гӮ“гҒӘгҒ«дҪҺгҒ„йҹігҒӘгҒ®гҒ«жҘҪеҷЁгҒ®йҹігҒЁгҒ—гҒҰиҒһгҒ“гҒҲгӮӢгҒ®гҒҜеәғгҒ„еёҜеҹҹгҒ«й«ҳиӘҝжіўгҒҢеҲҶеёғгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒӢгӮүгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгғ•гӮЎгғігғҖгғЎгғігӮҝгғ«гҒЁиЁҖгӮҸгӮҢгӮӢйҹіжҘҪгҒ®еҹәйҹігҒҜж•°зҷҫHzпҪһж•°гӮӯгғӯHzгҒ®еёҜеҹҹгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒгҒ“гҒ®йғЁеҲҶгҒЁй«ҳиӘҝжіўгҒҢгҒҚгҒЎгӮ“гҒЁеҶҚз”ҹгҒ§гҒҚгӮҢгҒ°йҹіжҘҪгӮ’жҘҪгҒ—гӮҖгҒ“гҒЁгҒҜгҒ§гҒҚгӮӢгҖӮгҒ§гҒҜгғҙгӮЎгӮӨгӮӘгғӘгғігҒӘгҒ©гҒ®й«ҳйҹіеҹҹжҘҪеҷЁгҒ®еҶҚз”ҹгҒ«гҒҜи¶…дҪҺйҹігҒҜеҝ…иҰҒгҒӘгҒ„гҒ®гҒӢпјҹ

жүӢгӮ’еҸ©гҒ„гҒҹйҹігҒӘгҒ©гҒ®гӮӨгғігғ‘гғ«гӮ№йҹігӮ’и§ЈжһҗгҒҷгӮӢгҒЁи¶…дҪҺйҹігҒ®йҹіеҹҹгҒ«гӮӮгғ¬гӮ№гғқгғігӮ№гҒҢгҒӮгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгӮҸгҒӢгӮӢгҖӮжҢҒз¶ҡгҒҷгӮӢе®ҡеёёйҹігҒ§гҒҜе•ҸйЎҢгҒҜгҒӘгҒ„гҒҢгҖҒгғҙгӮЎгӮӨгӮӘгғӘгғігҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгӮӮејҫгҒҚгҒ гҒҷгӮўгӮҝгғғгӮҜйҹігҒ®еҶҚзҸҫгҒ«гҒҜи¶…дҪҺйҹігҒҢеҝ…иҰҒгҒӘгҒ®гҒ гҖӮгҒӨгҒҫгӮҠи¶…дҪҺйҹігҒҢеҶҚз”ҹгҒ§гҒҚгҒӘгҒ„гҒЁжј”еҘҸ家гҒ®ж°—иҝ«гҒ®гӮҲгҒҶгҒӘгӮӮгҒ®гҒҢеҶҚзҸҫгҒ§гҒҚгҒӘгҒ„гҒ®гҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒӢгҒЁжҖқгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

гҖҖиғҪжӣёгҒҢй•·гҒҸгҒӘгҒЈгҒҹгҖӮд»ҠеӣһгҒҜжүӢгҒ«д№—гӮӢгҒ»гҒ©гҒ®гӮігғігғ‘гӮҜгғҲгҒӘгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгӮ·гӮ№гғҶгғ гҒ§и¶…дҪҺйҹігӮ’еҶҚз”ҹгҒ—гӮҲгҒҶгҒЁгҒ„гҒҶжҢ‘жҲҰгҒ®гӮ№гғҲгғјгғӘгғјгҒӘгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮпјҲгҒ“гӮ“гҒӘгҒ«иӢҰеҠҙгҒҷгӮӢгҒЁгҒҜжҖқгӮҸгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгғ»гғ»гғ»пјү

|

пј’пјҺгҖҢгғҸгӮӨгғ‘гғјгӮ№гғһгғјгғҲгҖҚгғ—гғӯгӮёгӮ§гӮҜгғҲ |

гҖҖз§ҒгҒ®LEGOгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјжңҖе°ҸгҒ®гғўгғҮгғ«гҒҜ第пјҳе ұгҒ§е ұе‘ҠгҒ—гҒҹпј‘пј•еҸ·ж©ҹгҖҢгӮ№гғһгғјгғҲгҖҚгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

5cmгғ•гғ«гғ¬гғігӮёгғҰгғӢгғғгғҲгӮ’жҗӯијүгҒ—гҒҹгӮ№гғ‘гӮӨгғ©гғ«гғүгғ»гғҗгӮ№гғ¬гғ•ж–№ејҸгҒ®гӮ·гӮ№гғҶгғ гҒ§гҒӮгӮӢгҒҢгҖҒгҒҠдё–иҫһгҒ«гӮӮдҪҺйҹігҒҢеҮәгҒҰгҒ„гӮӢгҒЁгҒҜиЁҖгҒҲгҒӘгҒ„гҖӮгҒҫгҒӮгҖҒ5cmгҒ§гҒҜгҒ“гӮ“гҒӘгӮӮгҒ®гҒӢгҒЁжҖқгҒ„иҒҙгҒ„гҒҰгҒ„гҒҹгҖӮ

д»ҠеӣһгҒҜгҒ“гҒ®пј‘пј•еҸ·ж©ҹгҒ®гӮігғігғ‘гӮҜгғҲгӮөгӮӨгӮәгҒ§дҪҺйҹійҷҗз•ҢгҒ«жҢ‘жҲҰгҒ—гӮҲгҒҶгҖӮгғӢгғғгӮҜгғҚгғјгғ гҒҜгҖҢгғҸгӮӨгғ‘гғјгӮ№гғһгғјгғҲгҖҚгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

|

пј’пјҚпј‘гҖҖдҪҺйҹіеҶҚз”ҹйҷҗз•ҢгҒЁгҒҜ |

гҖҖе°ҸеһӢгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгӮ·гӮ№гғҶгғ гҒ§и¶…дҪҺйҹігҒҢеҶҚз”ҹгҒ§гҒҚгҒӘгҒ„гҒ®гҒҜгҒӘгҒңгҒӢпјҹ

пјҲпј‘пјүе°ҸеһӢгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒ§гҒҜжҢҜеӢ•жқҝйқўз©ҚгҒҢе°ҸгҒ•гҒ„гҒ®гҒ§дҪҺйҹіеҹҹгҒ®ж”ҫе°„еҠ№зҺҮгҒҢдҪҺгҒ„

гҖҖдҪҺйҹігҒ®йҹіең§гӮ’еҫ—гӮӢгҒ«гҒҜеӨ§йҮҸгҒ®з©әж°—гӮ’гӮҶгҒЈгҒҸгӮҠгҒЁй§ҶеӢ•гҒҷгӮӢеҝ…иҰҒгҒҢгҒӮгӮӢгҒҢгҖҒе°ҸгҒ•гҒӘгҒҶгҒЎгӮҸгҒ§гҒҜйўЁгҒҢжқҘгҒӘгҒ„гӮҲгҒҶгҒ«гҖҒе°ҸгҒ•гҒӘжҢҜеӢ•жқҝйқўз©ҚгҒ§гҒҜз©әж°—гӮ’еҠ№зҺҮиүҜгҒҸй§ҶеӢ•гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгҒӘгҒ„гҖӮжҢҜе№…гӮ’еӨ§гҒҚгҒҸгҒ—гҒҰгӮӮз©әж°—гҒҜйҖғгҒ’гҒҰгҒ—гҒҫгҒҶгҒ®гҒ§гҒ“гҒ®йҖғгҒ’гӮ’йҳІгҒҗгҒҹгӮҒгҒ«гғӣгғјгғігӮ·гӮ№гғҶгғ гҒӘгҒ©гҒ®е·ҘеӨ«гҒҢеҝ…иҰҒгҒ«гҒӘгӮӢгҖӮзөҗеұҖгҖҒеӨ§гҒҚгҒӘгғӣгғјгғігӮ’еҝ…иҰҒгҒЁгҒ—гҖҒгӮігғігғ‘гӮҜгғҲеҢ–гҒҜдёҚеҸҜиғҪгҒЁгҒӘгӮӢгҖӮ

пјҲпј’пјүгҒқгӮӮгҒқгӮӮи¶…дҪҺйҹігҒ§гҒ®й§ҶеӢ•гҒҢгҒ§гҒҚгҒӘгҒ„

гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒ«гҒҜжңҖдҪҺе…ұжҢҜе‘Ёжіўж•°foпјҲгӮЁгғ•гӮјгғӯпјүгҒЁгҒ„гҒҶгӮ№гғҡгғғгӮҜгҒҢгҒӮгӮҠгҖҒжҢҜеӢ•жқҝе…ЁдҪ“гҒ®иіӘйҮҸгҒЁж”ҜжҢҒзі»гҒ®гғҗгғҚе®ҡж•°гҒӢгӮүе®ҡгҒҫгӮӢе…ұжҢҜе‘Ёжіўж•°гҒ§гҒӮгӮӢгҒҢгҖҒгҒ“гҒ®е‘Ёжіўж•°гҒҢгҒқгҒ®гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒ®дҪҺйҹій§ҶеӢ•йҷҗз•ҢгҒЁгҒӘгӮӢгҖӮеҜҶй–үз®ұгҒ«гӮҲгӮӢз©әж°—гғҗгғҚгҒ®д»ҳеҠ гӮ„гғҗгӮ№гғ¬гғ•гғҖгӮҜгғҲгҒ®е…ұжҢҜе‘Ёжіўж•°гҒ®иӘҝж•ҙгҒ§иӢҘе№ІдҪҺгҒ„е‘Ёжіўж•°гҒ«дјёгҒ°гҒҷгҒ“гҒЁгӮӮеҸҜиғҪгҒ§гҒӮгӮӢгҒҢпј‘еүІзЁӢеәҰгҒ§гҒӮгӮҚгҒҶгҖӮдёҖиҲ¬гҒ«гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒ®еҸЈеҫ„гӮөгӮӨгӮәгҒ§гҒ“гҒ®е‘Ёжіўж•°foгҒҜжұәгҒҫгӮҠгҖҒ10cmгғ•гғ«гғ¬гғігӮёгҒ§гҒҜ70HzзЁӢеәҰгҖҒ8cmгҒ§гҒҜ100HzгҖҒд»Ҡеӣһз”ЁгҒ„гӮӢ5cmгғҰгғӢгғғгғҲгҒ§гҒҜ160HzгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒ“гӮҢгҒ§гҒҜи¶…дҪҺйҹігҒ®й§ҶеӢ•гҒҜдёҚеҸҜиғҪгҒ гҖӮ

гҒ“гҒ®foгӮ’дёӢгҒ’гӮӢгҒ«гҒҜжҢҜеӢ•жқҝгӮ’йҮҚгҒҸгҒ—гҒҰгғҗгғҚе®ҡж•°гӮ’гӮҶгӮӢгҒҸгҒҷгӮҢгҒ°иүҜгҒ„гҖӮгҒ—гҒӢгҒ—гҒ“гҒҶгҒ—гҒҹгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒ§гҒҜй«ҳйҹіеҹҹгҒ®еҶҚз”ҹгҒҜдёҚеҸҜиғҪгҒ«гҒӘгӮӢгҖӮгҒӨгҒҫгӮҠгҒ“гӮҢгҒҢдҪҺйҹіеҹҹе°Ӯз”ЁгҒ®гӮҰгғјгғҸгғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒӘгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

пјҲжіЁпјҡдҪҺйҹійҷҗз•ҢгҒЁгҒ„гҒЈгҒҰгӮӮгҒ“гӮҢд»ҘдёӢгҒ®е‘Ёжіўж•°гҒҢе…ЁгҒҸеҮәгҒӘгҒ„гҒ®гҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҖӮйҹіең§гҒҢи‘—гҒ—гҒҸдҪҺдёӢгҒҷгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒ§гҒӮгӮӢпјү

|

пј’пјҚпј’гҖҖгғһгғ«гғҒгӮҰгӮ§гӮӨгӮ·гӮ№гғҶгғ гҒёгҒ®зҷәеұ• |

гҖҖзөҗеұҖгҖҒи¶…дҪҺйҹігҒ®еҶҚз”ҹгҒ«гҒҜе°ҸеҸЈеҫ„гҒ®гғ•гғ«гғ¬гғігӮёгғҰгғӢгғғгғҲгҒ®гҒҝгҒ§гҒҜгғҖгғЎгҒ§дҪҺйҹіз”ЁгҒ®гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгӮ’иҝҪеҠ гҒ—гҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°гҒӘгӮүгҒӘгҒ„гҒЁгҒ„гҒҶзөҗи«–гҒ«иЎҢгҒҚзқҖгҒҸгҖӮгҒ„гӮҸгӮҶгӮӢгғһгғ«гғҒгӮҰгӮ§гӮӨгӮ·гӮ№гғҶгғ гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖ40HzзЁӢеәҰгҒ®foгӮ’еҫ—гӮӢгҒ«гҒҜ16cmгҒҸгӮүгҒ„гҒ®гӮҰгғјгғҸгғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒҢеҝ…иҰҒгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮеҪ“然15еҸ·ж©ҹгҒ«гҒҜе…ҘгӮүгҒӘгҒ„гҖӮгҒҫгҒ—гҒҰгӮ„гҒ“гҒ®гӮҲгҒҶгҒӘгӮҰгғјгғҸгғјгғҰгғӢгғғгғҲгӮ’еҸҺгӮҒгӮӢгҒ«гҒҜзӣёеҝңгҒ®еӨ§гҒҚгҒӘеҶ…е®№з©ҚгӮ’жҢҒгҒЈгҒҹгӮЁгғігӮҜгғӯгғјгӮёгғЈгҒ§гҒӘгҒ„гҒЁеј·еӨ§гҒӘгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒ®иғҢең§гӮ’еҮҰзҗҶгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгҒӘгҒ„гҖӮгҒӨгҒҫгӮҠеӨ§еһӢгӮ·гӮ№гғҶгғ гҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒ—гҒҫгҒҶгҖӮ

з§ҒгҒҢж°—гҒ«е…ҘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢеёӮиІ©гҒ®пј’гӮҰгӮ§гӮӨгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгӮ·гӮ№гғҶгғ ALR/гӮёгғ§гғјгғҖгғігҒ®Entry SгҒҜ11cmгҒ®гӮҰгғјгғҸгғјгғҰгғӢгғғгғҲгӮ’жҢҒгҒЎгҖҒгӮ·гӮ№гғҶгғ гҒ®foгҒҜ60HzгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮEntry S гҒ®гӮөгӮӨгӮәгҒҜW130mmГ—D190mmГ—H215mmгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒпј‘пј•еҸ·ж©ҹгҒ®W64mmГ—D117mmГ—H200mmгҒ«еҜҫгҒ—гҒҰпј“еҖҚд»ҘдёҠгҒ®дҪ“з©ҚгҒҢгҒӮгӮӢгҖӮ

гҒҶпҪһгӮ“гҖӮпј‘пј•еҸ·ж©ҹгҒ®гӮөгӮӨгӮәгҒ§гҒҜжҷ®йҖҡгҒ®пј’гӮҰгӮ§гӮӨгҒҜз„ЎзҗҶгҒӢпјҹгӮӮгҒЈгҒЁгӮӮз§ҒгҒҢLEGOгҒ§йҖ гӮӢд»ҘдёҠгҖҒжҷ®йҖҡгҒ®ж–№ејҸгҒ§гҒҜгҒӨгҒҫгӮүгҒӘгҒ„гҖӮ

|

пј’пјҚпј“гҖҖзӯҗдҪ“ж”ҫе°„ж–№ејҸ |

гҖҖгҒӮгӮӢгҒЁгҒҚпј‘пј•еҸ·ж©ҹгӮ’гғҶгғјгғ–гғ«гҒ«зҪ®гҒ„гҒҰйҹіжҘҪгӮ’иҒҙгҒ„гҒҰгҒ„гҒҹгӮүгҖҢгҒӮгӮҢгҒЈпјҹгҒ“гҒ®гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгҒ“гӮ“гҒӘгҒ«дҪҺйҹігҒҢеҮәгҒҰгҒ„гҒҹгҒЈгҒ‘пјҹгҖҚгҒЁж„ҹгҒҳгҒҹгҖӮгҒ„гҒӨгӮӮгҒ®и©ҰиҒҙз”ЁгҒ®гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгӮ№гӮҝгғігғүгҒ«д№—гҒӣгҒҹе ҙеҗҲгҒЁжҜ”ијғгҒ—гҒҰжҳҺгӮүгҒӢгҒ«дҪҺйҹігҒ®гғ¬гӮ№гғқгғігӮ№гҒҢиүҜгҒ„гҖӮгҒЁгҒ“гӮҚгҒҢгҒ—гҒ°гӮүгҒҸиҒҙгҒ„гҒҰгҒ„гҒҹгӮүгҒ„гӮ„гҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒҚгҒҹгҖӮгғүгӮігғүгӮігҒЁиҶЁгӮүгӮ“гҒ дҪҺйҹігҒӘгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒқгҒҶгҖҒгғҗгӮ№гғ¬гғ•гғҖгӮҜгғҲгҒ®е‘Ёжіўж•°гҒ§гғҶгғјгғ–гғ«гҒҢжҢҜеӢ•гҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгҒ®гҒ гҖӮгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгӮ№гӮҝгғігғүгҒ®йҮҚиҰҒжҖ§гӮ’иӘҚиӯҳгҒ—гҒҹгҖӮд»ҘжқҘгҖҒгҒ“гҒ®гғҶгғјгғ–гғ«гҒ«зҪ®гҒ„гҒҰиҒҙгҒҸгҒ“гҒЁгҒҜжӯўгӮҒгҒҹгҒҢгҖҒгҒ“гҒ®зөҢйЁ“гҒ§жҖқгҒЈгҒҹгҒ“гҒЁгҒҜдҪҺйҹігҒ®ж”ҫе°„гҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгӮЁгғігӮҜгғӯгғјгӮёгғЈгӮ„гӮ№гӮҝгғігғүгҒӘгҒ©гҒ®еҪұйҹҝгҒҢжҖқгҒ„гҒ®гҒ»гҒӢеӨ§гҒҚгҒ„гҒЁиЁҖгҒҶгҒ“гҒЁгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖеӨ§еһӢгҒ®гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгӮ·гӮ№гғҶгғ гҒ§гҒҜеӨ§еҸЈеҫ„гҒ®гӮҰгғјгғҸгғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒӢгӮүгҒ®зӣҙжҺҘж”ҫе°„йҹіең§гӮӮгҒӮгӮӢгҒҢгҖҒгҒ“гҒ®гғҰгғӢгғғгғҲгҒ®еј·еҠӣгҒӘиғҢең§гҒ«гӮҲгӮҠгӮЁгғігӮҜгғӯгғјгӮёгғЈе…ЁдҪ“гҒҢжҢҜеӢ•гҒ—гҒҰзӯҗдҪ“гҒӢгӮүгҒ®йҹіең§ж”ҫе°„гӮӮзӣёеҪ“йҮҸгҒӮгӮӢгҒЁжҖқгҒҶгҖӮеӨ§еһӢгҒ®гӮЁгғігӮҜгғӯгғјгӮёгғЈгӮ’йіҙгӮүгҒӘгҒ„гӮҲгҒҶгҒ«еҫ№еә•иЈңеј·гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҜжҘөгӮҒгҒҰеӣ°йӣЈгҒ§гҒӮгӮӢгҒ—гҖҒе®ҹйҡӣгӮЁгғігӮҜгғӯгғјгӮёгғЈгҒ«и§ҰгҒЈгҒҰгҒҝгӮӢгҒЁзӣёеҪ“гҒ«жҢҜеӢ•гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгӮҸгҒӢгӮӢгҖӮдёӯгҖҒй«ҳйҹіеҹҹгҒ®жҢҜеӢ•гҒҜгҒҷгҒҗгҒ«жёӣиЎ°гҒҷгӮӢгҒҢи¶…дҪҺйҹігҒ§гҒҜи„ҡйғЁгҒӢгӮүгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгӮ№гӮҝгғігғүгҒҫгҒҹгҒҜеәҠгҒ«дјқгӮҸгӮҠгғӘгӮ№гғӢгғігӮ°гғ«гғјгғ е…ЁдҪ“гӮ’жҢҜеӢ•гҒ•гҒӣгӮӢгҖӮгҒ“гҒҶгҒ—гҒҰеӨ§еһӢгҒ®гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгӮ·гӮ№гғҶгғ гҒҜйғЁеұӢе…ЁдҪ“гӮ’жҢҜеӢ•гҒ•гҒӣгҒҰи¶…дҪҺйҹігӮ’еҶҚз”ҹгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮе№ёгҒ„и¶…дҪҺйҹігҒ®йҹіеҹҹгҒҜжіўй•·гҒҢй•·гҒ„гҒҹгӮҒгҒ«пјҲ34HzгҒ§зҙ„10пҪҚпјүжҢҮеҗ‘жҖ§гҒҢз„ЎгҒҸгҒӘгӮҠж–№еҗ‘ж„ҹгҒҜеӨұгӮҸгӮҢгӮӢгҒ®гҒ§гҒ“гҒ®еүҜж¬Ўж”ҫе°„гҒ®йҹіеғҸе®ҡдҪҚгҒ«еҜҫгҒҷгӮӢжӮӘеҪұйҹҝгҒҜе°‘гҒӘгҒ„гҒЁиҖғгҒҲгӮүгӮҢгӮӢгҖӮпјҲгҒ гҒӢгӮүгғҗгӮ№гғ¬гғ•гғқгғјгғҲгҒҜиғҢйқўгҒ«иЁӯгҒ‘гӮүгӮҢгӮӢгҒ—гҖҒгӮҰгғјгғҸгғјгӮ·гӮ№гғҶгғ гӮ’зӢ¬з«ӢгҒ—гҒҰе·ҰеҸігғҒгғЈгғігғҚгғ«гҒ§е…ұжңүгҒҷгӮӢгӮ·гӮ№гғҶгғ гҒҢеӯҳеңЁгҒҷгӮӢпјү

гҖҖгҒ“гҒ®зӯҗдҪ“ж”ҫе°„гӮ„гғҶгғјгғ–гғ«йқўгҒ®еүҜж¬Ўж”ҫе°„гӮ’з©ҚжҘөзҡ„гҒ«еҲ©з”ЁгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҜгҒ§гҒҚгҒӘгҒ„гҒӢпјҹпј‘пј•еҸ·ж©ҹгҒ§еҘҪгҒҫгҒ—гҒҸгҒӘгҒ„гҒЁж„ҹгҒҳгҒҹгҒ®гҒҜгғҗгӮ№гғ¬гғ•е‘Ёжіўж•°гҒҢеў—еј·гҒ•гӮҢгҒҹгҒӢгӮүгҒ§гҒӮгҒЈгҒҰгҖҒи¶…дҪҺйҹігҒ®жҢҜеӢ•гҒӘгӮүгҒ°еҘҪгҒҫгҒ—гҒ„ж–№еҗ‘гҒ«дҪңз”ЁгҒҷгӮӢгҒ®гҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒӢпјҹз„ЎгҒ„гӮҲгӮҠзө¶еҜҫгҒ«иүҜгҒ„гҒҜгҒҡгҒ гҖӮ

гғ»гғ»гғ»и¶…дҪҺйҹігҒ®ж”ҫе°„гӮ’жҢҜеӢ•жқҝгҒ«й јгӮүгҒӘгҒ„гҖӮгҒӨгҒҫгӮҠгҖҒеӨ§еҸЈеҫ„гҒ®жҢҜеӢ•жқҝгҒҢдёҚиҰҒгҒ§гҒӮгӮҢгҒ°гғҗгғғгғ•гғ«йқўз©ҚгӮ’еҝ…иҰҒгҒЁгҒ—гҒӘгҒ„гҒ—иғҢең§гӮӮз„ЎгҒ„гҒ®гҒ§еҶ…е®№з©ҚгӮӮдёҚиҰҒгҒ«гҒӘгӮӢгҖӮLEGOгғ–гғӯгғғгӮҜгҒ®гӮЁгғігӮҜгғӯгғјгӮёгғЈгҒ§гҒҜеӣәжңүжҢҜеӢ•гҒҢе°‘гҒӘгҒ„гҒ®гҒ§йҹіиүІгҒ«еҪұйҹҝгҒ®е°‘гҒӘгҒ„и¶…дҪҺйҹізӯҗдҪ“ж”ҫе°„гҒҢжңҹеҫ…гҒ§гҒҚгӮӢгҖӮ

гҖҖи¶…дҪҺйҹігҒ®жҢҜеӢ•гғүгғ©гӮӨгғҗгғјгҒ«гҒҜгғңгғҮгӮЈгӮҪгғӢгғғгӮҜпјҲе•ҶжЁҷпјҹпјүгҒ«з”ЁгҒ„гӮүгӮҢгӮӢгғҗгӮӨгғ–гғ¬гғјгӮҝгғјпјҲжҢҜеӢ•еҷЁ)гӮ’еҲ©з”ЁгҒ—гӮҲгҒҶгҖӮз§°гҒ—гҒҰгҖҢгғҗгӮӨгғ–гғ¬гғјгӮ·гғ§гғігӮҰгғјгғҸгғјгҖҚгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

|

пј“пјҺд»•ж§ҳгҒ®жӨңиЁҺ |

гҖҖпј’пј‘еҸ·ж©ҹгҒ®еҹәжң¬д»•ж§ҳгӮ’д»ҘдёӢгҒ«зӨәгҒҷгҖӮгҒӘгҒҠгҖҒгҒ“гӮҢгҒҜж”№иүҜеҫҢгҒ®жңҖзөӮд»•ж§ҳгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

пјңпј’пј‘еҸ·ж©ҹгҖҖеҹәжң¬д»•ж§ҳпјһ

гғ»ж–№ејҸпјҡ5cmгғ•гғ«гғ¬гғігӮёпјӢгғҗгӮӨгғ–гғ¬гғјгӮ·гғ§гғігӮҰгғјгғҸгғјгҖҖпј’гӮҰгӮ§гӮӨи¶…гӮігғігғ‘гӮҜгғҲгғҗгӮ№гғ¬гғ•

гғ»зө„з«Ӣж–№жі•пјҡгғҗгғјгғҒгӮ«гғ«гӮҝгӮӨгғ—пјҲеһӮзӣҙзө„з«Ӣпјү

гғ»гғҮгғҗгӮӨгғҮгӮЈгғігӮ°гғҚгғғгғҲгғҜгғјгӮҜпјҡгғЎгӮӨгғігғҰгғӢгғғгғҲгҖҖ-6dBгӮўгғғгғҶгғҚгғјгӮҝ

гҖҖгҖҖгҖҖпјҡгғҗгӮӨгғ–гғ¬гғјгӮ·гғ§гғігӮҰгғјгғҸгғјгҖҖLPFпјҲ1.2kHzгҖҖ-3dBпјү

гҖҖгҖҖгҖҖпјҲгғҗгӮӨгғҜгӮӨгғӨгғӘгғігӮ°еҜҫеҝңпјү

гғ»дҪҝз”ЁгғҰгғӢгғғгғҲпјҡTangBandгҖҖW2-802SEпјҲгғқгғӘгғ—гғӯгғ”гғ¬гғігӮігғјгғіпјү

гҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖAcouve LaboratoryгҖҖVp408пјҲгғҗгӮӨгғ–гғӯгғҲгғ©гғігӮ№гғҮгғҘгғјгӮөпјү

гғ»еӨ–еҪўеҜёжі•пјҡW64mmгҖҖD117mmгҖҖH200mmпјҲгӮҝгғјгғҹгғҠгғ«йҷӨгҒҸпјү

гғ»гғҗгӮ№гғ¬гғ•е‘Ёжіўж•°пјҡзҙ„160Hz

гғ»гғҗгӮӨгғ–гғ¬гғјгӮ·гғ§гғігӮҰгғјгғҸгғјfoпјҡ20Hz

гғ»еҗёйҹіжқҗпјҡжҙ»жҖ§зӮӯ

гғ»иіӘйҮҸд»ҳеҠ гӮҰгӮЁгӮӨгғҲпјҡ100gпјҲгғ‘гғҒгғігӮізҺү20еҖӢпјү

|

пј“пјҚпј‘гҖҖгғүгғ©гӮӨгғҗгғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒ®йҒёе®ҡ |

гҖҖеҪ“еҲқгҖҒеүҚйқўгҒ«иЈ…зқҖгҒҷгӮӢ5cmгғ•гғ«гғ¬гғігӮёгғҰгғӢгғғгғҲгҒҜпј‘пј•еҸ·ж©ҹгҒ§з”ЁгҒ„гҒҹTangBandгҖҖW2-803SMгӮ’иҖғгҒҲгҒҰгҒ„гҒҹгҒҢеҫҢгҒ«дәӨжҸӣгҒҷгӮӢз ҙзӣ®гҒ«гҒӘгӮӢгҖӮжҷ®йҖҡгҒҜй«ҳйҹіеҹҹгӮ’жӢ…еҪ“гҒҷгӮӢгғҰгғӢгғғгғҲгҒҜгғ„гӮӨгғјгӮҝгғјгҒЁе‘јгҒ¶гҒҢгҖҒд»ҠеӣһгҒҜгғ•гғ«гғ¬гғігӮёпјӢгӮҰгғјгғҸгғјгҒЁгҒ„гҒҶеҪўгҒӘгҒ®гҒ§гғЎгӮӨгғігғҰгғӢгғғгғҲгҒЁе‘јгҒ¶гҒ“гҒЁгҒ«гҒҷгӮӢгҖӮ

гҖҖд»ҠеӣһгҒ®гӮӯгғјгғ‘гғјгғ„гҖҒгғҗгӮӨгғ–гғ¬гғјгӮҝгғјгҒ«гҒҜеҶҷзңҹпј’гҒ«зӨәгҒҷAcouve LaboratoryгҒ®е°ҸеһӢгғўгғҮгғ«Vp408гӮ’йҒёжҠһгҒ—гҒҹгҖӮгғңгғҮгӮЈгӮҪгғӢгғғгӮҜгҒ«з”ЁгҒ„гӮүгӮҢгӮӢжҢҜеӢ•еҷЁгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгӮӨгғігғ”гғјгғҖгғігӮ№пјҲдәӨжөҒжҠөжҠ—пјүгҒҜ8О©гҖҒеҶҚз”ҹеёҜеҹҹгҒҜеӣәе®ҡзҠ¶ж…ӢгҒ«гӮҲгӮӢгҒҢ20HzпҪһ15kHzгҒЁгҒ„гҒҶгҖӮ15kHzпјҹжҢҜеӢ•еҷЁгҒЁгҒ—гҒҰгҒҜгҒҹгҒ„гҒ—гҒҹгғ¬гӮ№гғқгғігӮ№гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮе®ҹйҡӣгҖҒгғҶгғјгғ–гғ«гҒ«зҪ®гҒ„гҒҰйҹіжҘҪдҝЎеҸ·гӮ’е…ҘеҠӣгҒҷгӮӢгҒЁиҒҙгҒ‘гӮӢйҹігҒҢгҒҷгӮӢгҖӮйқўзҷҪгҒ„гӮӮгҒ®гҒ гҖӮжңҹеҫ…гҒ®и¶…дҪҺйҹігӮӮеҸҜиғҪжҖ§гӮ’ж„ҹгҒҳгӮӢгҖӮгҒ—гҒӢгҒ—гҒ“гҒ®й«ҳйҹіеҹҹгҒ®гғ¬гӮ№гғқгғігӮ№гҒҜйҖҶгҒ«е•ҸйЎҢгҒ гҖӮгғЎгӮӨгғігғҰгғӢгғғгғҲгҒЁе№ІжёүгҒҷгӮӢгҒ®гҒ§жёӣиЎ°гҒ•гҒӣгӮӢеҝ…иҰҒгҒҢгҒӮгӮӢгҖӮ

иғҪзҺҮпјҲгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒ®йҹіең§еӨүжҸӣеҠ№зҺҮпјүгҒҜеӣәе®ҡзҠ¶ж…ӢгҒ«гӮҲгӮӢгҒҹгӮҒе®ҡзҫ©гҒ§гҒҚгҒӘгҒ„гҖӮгҒ“гҒ®Vp408гҒ®еӨ–иҰігҒҜ56mmи§’гҒ§еҺҡгҒ•гҒҜ17mmгҖӮд»ҠеӣһгҒ®гӮЁгғігӮҜгғӯгғјгӮёгғЈгҒ«еҶ…и”өгҒҷгӮӢгҒ«гҒҜгҒ“гҒ®гғўгғҮгғ«гҒ—гҒӢгҒӘгҒ„гҖӮ

|

пј“пјҚпј’гҖҖгғҮгғҗгӮӨгғҮгӮЈгғігӮ°гғҚгғғгғҲгғҜгғјгӮҜгҒ®жӨңиЁҺ |

гҖҖе…ҲгҒ«иҝ°гҒ№гҒҹгӮҲгҒҶгҒ«пј‘пј•еҸ·ж©ҹгҒ®гӮөгӮӨгӮәгҒ§5cmгғ•гғ«гғ¬гғігӮёгғҰгғӢгғғгғҲгҒ«гғҗгӮӨгғ–гғ¬гғјгӮ·гғ§гғігӮҰгғјгғҸгғјгӮ’иҝҪеҠ гҒ—гҒҹпј’гӮҰгӮ§гӮӨгҒЁгҒҷгӮӢгҒҢгҖҒгҒ“гӮҢгҒҫгҒ§гҒ®иЈҪдҪңгҒ«з„ЎгҒӢгҒЈгҒҹж–°гҒҹгҒӘжӨңиЁҺгҒҢеҝ…иҰҒгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгғҮгғҗгӮӨгғҮгӮЈгғігӮ°гғҚгғғгғҲгғҜгғјгӮҜгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгғҮгғҗгӮӨгғҮгӮЈгғігӮ°гғҚгғғгғҲгғҜгғјгӮҜгҒЁгҒҜй«ҳйҹіеҹҹз”ЁгҒ®гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒЁдҪҺйҹіеҹҹз”ЁгҒ®гғҰгғӢгғғгғҲгҒ«йҹіеЈ°дҝЎеҸ·гӮ’еҲҶй…ҚгҒҷгӮӢйӣ»ж°—еӣһи·ҜгҒ®гҒ“гҒЁгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

з°ЎеҚҳгҒ«гҒҜгӮігғігғҮгғігӮөгғјгӮ’й«ҳйҹіеҹҹз”ЁгғҰгғӢгғғгғҲгҒ«зӣҙеҲ—гҒ«д»ҳеҠ гҒҷгӮҢгҒ°иүҜгҒ„гҖӮгӮігғігғҮгғігӮөгғјгҒЁиЁҖгҒҶйғЁе“ҒгҒҜй«ҳгҒ„е‘Ёжіўж•°гҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгӮӨгғігғ”гғјгғҖгғігӮ№гҒҢдҪҺдёӢгҒҷгӮӢжҖ§иіӘгҒҢгҒӮгӮӢгҒ®гҒ§й«ҳйҹіеҹҹгӮ’йҖҡгҒҷгҒ“гҒЁгҒӢгӮүгғҸгӮӨгғ‘гӮ№гғ•гӮЈгғ«гӮҝпјҲHPFпјүгӮ’ж§ӢжҲҗгҒ§гҒҚгӮӢгҖӮгҒқгҒ®е‘Ёжіўж•°гҒҜгӮігғігғҮгғігӮөгғјгҒ®йқҷйӣ»е®№йҮҸгҖ”FгҖ•пјҲгғ•гӮЎгғ©гғғгғүпјүгҒ§еӨүгӮҸгӮҠгҖҒгҒҹгҒЁгҒҲгҒ°8О©гҒ®гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгӮ’з”ЁгҒ„гҒҹе ҙеҗҲгҖҒ20ОјFгҒ®гӮігғігғҮгғігӮөгғјгӮ’зӣҙеҲ—гҒ«жҺҘз¶ҡгҒҷгӮӢгҒЁзҙ„1kHzгҒ§гӮігғігғҮгғігӮөгғјгҒ®гӮӨгғігғ”гғјгғҖгғігӮ№гҒҢеҗҢгҒҳ8О©гҒ«гҒӘгӮӢгҒ®гҒ§гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒ«гҒӢгҒӢгӮӢйӣ»ең§гҒҢеҚҠеҲҶгҒ«гҒӘгӮҠйҹіең§гҒҢпј’еҲҶгҒ®пј‘гҒ«дҪҺдёӢгҒҷгӮӢгҖӮгҒҫгҒҹгҖҒгҒ“гҒ®е‘Ёжіўж•°гӮ’-3dBпјҲгғҮгӮ·гғҷгғ«пјүгӮ«гғғгғҲгӮӘгғ•е‘Ёжіўж•°гҒЁиЁҖгҒҶгҖӮ

гӮігғігғҮгғігӮөгғјгҒ®гӮӨгғігғ”гғјгғҖгғігӮ№гҖ”О©гҖ•пјҡ1пјҸпјҲ2гғ»ПҖгғ»fгғ»cпјүгҖҖ

гҖҖгҖҖfпјҡе‘Ёжіўж•°гҖ”HzгҖ•гҖҖcпјҡгӮігғігғҮгғігӮөгғјгҒ®йқҷйӣ»е®№йҮҸгҖ”FгҖ•

гҖҖйҖҡеёёгҖҒйқҷйӣ»е®№йҮҸгҒҜОјFгҒЁгҒ„гҒҶгӮӘгғјгғҖгғјгҒ«гҒӘгӮҠгӮ«гғғгғҲгӮӘгғ•е‘Ёжіўж•°гӮ’дёӢгҒ’гӮӢгҒҹгӮҒгҒ«йқҷйӣ»е®№йҮҸгӮ’еӨ§гҒҚгҒҸгҒҷгӮӢгҒ«гҒҜйӣ»и§ЈгӮігғігғҮгғігӮөгғјгҒЁгҒ„гҒҶйғЁе“ҒгӮ’з”ЁгҒ„гӮӢгҖӮгҒ—гҒӢгҒ—гҖҒйқҷйӣ»е®№йҮҸгҒ®еӨ§гҒҚгҒӘйӣ»и§ЈгӮігғігғҮгғігӮөгғјгҒҜй«ҳгҒ„е‘Ёжіўж•°гҒ§зү№жҖ§гҒҢеҠЈеҢ–гҒҷгӮӢпјҲгӮӨгғігғ”гғјгғҖгғігӮ№гҒҢдёҠжҳҮгҒҷгӮӢпјүе ҙеҗҲгҒҢгҒӮгӮӢгҒ®гҒ§зү№жҖ§гҒ®иүҜгҒ„е°Ҹе®№йҮҸгҒ®гғ•гӮЈгғ«гғ гӮігғігғҮгғігӮөгғјгӮ’дёҰеҲ—гҒ«жҺҘз¶ҡгҒҷгӮӢгҒЁиүҜгҒ„гҖӮгҒ“гҒ®е ҙеҗҲгҒ®еҗҲжҲҗе®№йҮҸгҒҜеҚҳгҒ«еҠ з®—гҒЁгҒӘгӮӢгҖӮ

еҶҷзңҹпј“гҒ«з”Ёж„ҸгҒ—гҒҹгӮігғігғҮгғігӮөгғјгӮ’зӨәгҒҷгҖӮе·ҰгҒ®пј’зЁ®йЎһгҒҢйӣ»и§ЈгӮігғігғҮгғігӮөгғјгҖҒеҸігҒҜгғ•гӮЈгғ«гғ гӮігғігғҮгғігӮөгғјпјҲ4.7ОјFпјүгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгҒ«з”ЁгҒ„гӮӢйӣ»и§ЈгӮігғігғҮгғігӮөгғјгҒҜз„ЎжҘөжҖ§гӮҝгӮӨгғ—гӮ’йҒёгҒ°гҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°гҒ„гҒ‘гҒӘгҒ„гҖӮ220ОјFгҒЁ100ОјFгӮ’з”Ёж„ҸгҒ—гҒҹгҖӮзө„гҒҝеҗҲгӮҸгҒӣгҒ§йқҷйӣ»е®№йҮҸгӮ’еӨүжӣҙгҒ—гҒҰе®ҹйЁ“гҒ§гҒҚгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«YеһӢз«ҜеӯҗгӮ’жҺҘз¶ҡгҒ—гҒҰгӮҝгғјгғҹгғҠгғ«гҒ«гҒӨгҒӘгҒҺгҒӢгҒҲгӮӢз®—ж®өгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖHPFгҒҜдёҠиЁҳгҒ®ејҸгҒӢгӮүгӮӮгӮҸгҒӢгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«дҪҺйҹіеҹҹгӮ’гӮ№гғ‘гғғгҒЁгӮ«гғғгғҲгҒҷгӮӢгҒ®гҒ§гҒҜгҒӘгҒҸзӣҙз·ҡзҡ„гҒ«дҪҺйҹіеҹҹгҒҢжёӣе°‘гҒ—гҒҰиЎҢгҒҸгҖӮгҒ—гҒҹгҒҢгҒЈгҒҰгӮ«гғғгғҲгӮӘгғ•е‘Ёжіўж•°гӮ’йҒ©еҲҮгҒ«иЁӯе®ҡгҒ—гҒӘгҒ„гҒЁжң¬жқҘеҝ…иҰҒгҒӘе‘Ёжіўж•°гҒ«гҒҫгҒ§еҪұйҹҝгҒҢеҮәгҒҰгҒ—гҒҫгҒҶгҖӮгӮ«гғғгғҲгӮӘгғ•зү№жҖ§гӮ’еҗ‘дёҠгҒҷгӮӢгҒ«гҒҜгӮігғігғҮгғігӮөгғјгҒЁгӮігӮӨгғ«гӮ’зө„гҒҝеҗҲгӮҸгҒӣгҒҰзҙ еӯҗпјҲйғЁе“Ғпјүж•°гӮ’еў—гӮ„гҒҷгҒЁеҸҜиғҪгҒ§гҒӮгӮӢгҒҢгҖҒжҢҝе…ҘжҗҚеӨұгӮӮеў—еҠ гҒҷгӮӢгҒ®гҒ§иүҜгҒ—жӮӘгҒ—гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖдёҖиҲ¬зҡ„гҒ«й«ҳйҹіеҹҹз”ЁгҒ®гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒЁдҪҺйҹіеҹҹз”ЁгҒ®гғҰгғӢгғғгғҲгҒҜдёҰеҲ—гҒ«жҺҘз¶ҡгҒ•гӮҢгӮӢгҖӮгӮўгғігғ—гҒӢгӮүиҰӢгҒҰеҗҢзӯүгҒ«й§ҶеӢ•гҒ•гӮҢгӮӢгҒӢгӮүгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒЁгҒ“гӮҚгҒҢгҒ“гҒ“гҒ§е•ҸйЎҢгҒҢз”ҹгҒҳгҒҹгҖӮпј‘пј•еҸ·ж©ҹгҒ§з”ЁгҒ„гҒҰгҒ„гҒҹ5cmгғ•гғ«гғ¬гғігӮёгғҰгғӢгғғгғҲW2-803SMгҒҜгӮӨгғігғ”гғјгғҖгғігӮ№гҒҢ4О©гҒ§гҒӮгӮҠгҖҒгҒ“гӮҢгҒЁ8О©гҒ®Vp408гӮ’дёҰеҲ—гҒ«жҺҘз¶ҡгҒҷгӮӢгҒЁеҗҲжҲҗгӮӨгғігғ”гғјгғҖгғігӮ№гҒҢ2.7О©гҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒ—гҒҫгҒҶпјҲе‘Ёжіўж•°гҒ«гӮҲгӮӢпјүгҖӮгӮўгғігғ—гҒ®иЁұе®№гӮӨгғігғ”гғјгғҖгғігӮ№зҜ„еӣІгҒҜ4О©гҒӢгӮүгҒӘгҒ®гҒ§гҖҒдёҰеҲ—жҺҘз¶ҡгҒ§гҒҜеҚұйҷәгҒ гҖӮ

гҖҖгҖҖR1гҒЁR2гҒ®еҗҲжҲҗгӮӨгғігғ”гғјгғҖгғігӮ№

гҖҖгҖҖгҖҖзӣҙеҲ—жҺҘз¶ҡгҖҖR1+R2гҖҖгҖҖдёҰеҲ—жҺҘз¶ҡгҖҖпјҲR1гғ»R2пјүпјҸпјҲR1пјӢR2пјү

гҒ—гҒӢгҒҹгҒӘгҒ„гҖҒзӣҙеҲ—жҺҘз¶ҡгҒЁгҒ—гӮҲгҒҶпјҲгҒ“гҒ®йҒёжҠһгҒҢй–“йҒ•гҒ„гҒ гҒЈгҒҹпјүгҖӮ

гҖҖзӣ®зҡ„гҒЁгҒҷгӮӢгғҮгғҗгӮӨгғҮгӮЈгғігӮ°гғҚгғғгғҲгғҜгғјгӮҜгҒ®зү№жҖ§гҒҜ

пјҲпј‘пјүгғҗгӮӨгғ–гғ¬гғјгӮ·гғ§гғігӮҰгғјгғҸгғјгҒ®й«ҳйҹіеҹҹгҒ®жёӣиЎ°

пјҲпј’пјүгғЎгӮӨгғігғҰгғӢгғғгғҲгҒ®дҪҺйҹіеҹҹгҒ®жёӣиЎ°

гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮпјҲпј‘пјүгҒҜе…ҲгҒ«иҝ°гҒ№гҒҹй«ҳйҹіеҹҹгҒ®е№ІжёүдҪҺжёӣгҒ§гҒӮгӮӢгҒҢгҖҒпјҲпј’пјүгҒҜгҒӘгҒңгҒӢпјҹгғ»гғ»гғ»5cmгғ•гғ«гғ¬гғігӮёгғҰгғӢгғғгғҲгҒ«еӨ§гҒҚгҒӘдҪҺйҹіеҹҹе…ҘеҠӣгҒҢгҒӮгӮӢгҒЁгғҗгӮҝгҒӨгҒ„гҒҰз•°йҹігӮ’зҷәгҒҷгӮӢгҖӮгҒІгҒҡгҒҝгҒ®еҺҹеӣ гҒЁгҒӘгӮӢгҒ®гҒ гҖӮгҒқгҒ“гҒ§гҖҒгғЎгӮӨгғігғҰгғӢгғғгғҲгҒ®дҪҺйҹіеҹҹгӮ’жёӣиЎ°гҒ•гҒӣгҒҰгҒ“гҒ®гҒІгҒҡгҒҝеҜҫзӯ–гҒЁгҖҒгғҗгӮӨгғ–гғ¬гғјгӮ·гғ§гғігӮҰгғјгғҸгғјгҒ®еҶ…и”өгҒ«гӮҲгӮҠжёӣе°‘гҒ—гҒҹеҶ…е®№з©ҚгҒ«еҜҫгҒҷгӮӢгғЎгӮӨгғігғҰгғӢгғғгғҲгҒ®иғҢең§еҜҫзӯ–гҒЁгҒ—гҒҹгҒ„гҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

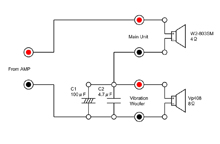

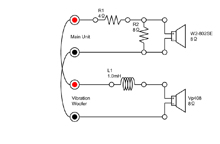

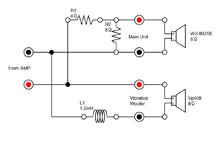

гҖҖеӣіпј‘гҒ«гғҮгғҗгӮӨгғҮгӮЈгғігӮ°гғҚгғғгғҲгғҜгғјгӮҜеӣһи·ҜгӮ’зӨәгҒҷгҖӮгғЎгӮӨгғігғҰгғӢгғғгғҲгҒЁгғҗгӮӨгғ–гғ¬гғјгӮ·гғ§гғігӮҰгғјгғҸгғјгҒҜзӣҙеҲ—гҒ«жҺҘз¶ҡгҒ•гӮҢгҖҒгғҗгӮӨгғ–гғ¬гғјгӮ·гғ§гғігӮҰгғјгғҸгғјгҒ«гӮігғігғҮгғігӮөгғјгҒҢдёҰеҲ—гҒ«жҺҘз¶ҡгҒ•гӮҢгӮӢгҖӮ

гӮігғігғҮгғігӮөгғјC1гҒ®йқҷйӣ»е®№йҮҸгҒ«гҒҜгҒЁгӮҠгҒӮгҒҲгҒҡ100ОјFгӮ’иЁӯе®ҡгҒ—гҒҹгҖӮгҒ“гҒ®йқҷйӣ»е®№йҮҸгҒ§гғҗгӮӨгғ–гғ¬гғјгӮ·гғ§гғігӮҰгғјгғҸгғјгҒ®8О©гҒЁзҙ„200HzгҒ§зӯүдҫЎгҒЁгҒӘгӮҠгҖҒйӣ»жөҒгҒҢеҚҠеҲҶгҒ«еҲҶжөҒгҒҷгӮӢгҒ®гҒ§гӮҰгғјгғҸгғјгҒ®гғ¬гӮ№гғқгғігӮ№гҒҜ-3dBгҒЁгҒӘгӮҠгҖҒгҒ“гӮҢд»ҘдёӢгҒ®е‘Ёжіўж•°гҒ§гҒҜгӮігғігғҮгғігӮөгғјгҒ®гӮӨгғігғ”гғјгғҖгғігӮ№гҒҢдёҠжҳҮгҒ—гҒҰгғ¬гӮ№гғқгғігӮ№гӮӮеў—еҠ гҒҷгӮӢгҖӮгғЎгӮӨгғігғҰгғӢгғғгғҲгҒ«гҒЁгҒЈгҒҰгҒҜHPFгҒЁгҒӘгӮӢгҒ®гҒ§дҪҺеҹҹгҒҜжёӣиЎ°гҒҷгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶиҖғгҒҲгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгӮҝгғјгғҹгғҠгғ«гӮ’гҒқгӮҢгҒһгӮҢгҒ®гғҰгғӢгғғгғҲгҒӢгӮүзӢ¬з«ӢгҒ«еҮәгҒ—гҒҰгҒҠгҒ‘гҒ°зҙ еӯҗгҒ®гҒӨгҒӘгҒҺеӨүгҒҲе®ҹйЁ“гӮӮе®№жҳ“гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮC2гҒҜеүҚиҝ°гҒ®й«ҳйҹіеҹҹж”№е–„з”Ёгғ•гӮЈгғ«гғ гӮігғігғҮгғігӮөгғјгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

|

пј“пјҚпј“гҖҖжғіе®ҡгҒ•гӮҢгӮӢе•ҸйЎҢзӮ№ |

гҖҖгҒ•гҒҰгҖҒд»ҠеӣһгҒ®пј’пј‘еҸ·ж©ҹгҒ«гҒҜи©ҰдҪңгҒҷгӮӢеүҚгҒӢгӮүгҒ„гҒҸгҒӨгҒӢгҒ®е•ҸйЎҢзӮ№гҒҢжҮёеҝөгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҹгҖӮ

пјҲпј‘пјүгғҗгӮӨгғ–гғ¬гғјгӮ·гғ§гғігӮҰгғјгғҸгғјгҒ®й«ҳйҹіеҹҹе№ІжёүгҒ®е•ҸйЎҢ

пјҲпј’пјүгғЎгӮӨгғігғҰгғӢгғғгғҲгҒЁгғҗгӮӨгғ–гғ¬гғјгӮ·гғ§гғігӮҰгғјгғҸгғјгҒ®иғҪзҺҮгҒ®йҒ•гҒ„

пјҲпј“пјүзӯҗдҪ“ж”ҫе°„ж–№ејҸгҒ«гӮҲгӮӢжҢҜеӢ•е•ҸйЎҢ

пјҲпј‘пјүгҒ®гғҗгӮӨгғ–гғ¬гғјгӮ·гғ§гғігӮҰгғјгғҸгғјгҒ®й«ҳйҹіеҹҹжјҸжҙ©гҒҜе…ҲгҒ®гғҮгғҗгӮӨгғҮгӮЈгғігӮ°гғҚгғғгғҲгғҜгғјгӮҜгҒ§еҜҫеҝңгҒҷгӮӢдәҲе®ҡгҒ§гҒӮгӮӢгҒҢгҖҒдәҲеӮҷе®ҹйЁ“гҒ§гҒӢгҒӘгӮҠй«ҳйҹіеҹҹгҒҫгҒ§гғ¬гӮ№гғқгғігӮ№гҒҢгҒӮгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгӮҸгҒӢгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒ§е•ҸйЎҢгҒЁгҒӘгӮҠгҒқгҒҶгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮжёӣиЎ°зү№жҖ§гӮ’йҮҚиҰ–гҒ—гҒҰгӮ«гғғгғҲгӮӘгғ•е‘Ёжіўж•°гӮ’дёӢгҒ’гӮӢгҒЁиӮқеҝғгҒ®и¶…дҪҺйҹігғ¬гӮ№гғқгғігӮ№гҒҫгҒ§дҪҺдёӢгҒ•гҒӣгӮӢеҸҜиғҪжҖ§гҒҢгҒӮгӮӢгҖӮе®ҹйЁ“гҒҢеҝ…иҰҒгҒ гҒӘгҖӮ

пјҲпј’пјүгҒ®иғҪзҺҮгҒ®йҒ•гҒ„гҒҜжңҖеӨ§гҒ®е•ҸйЎҢгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгғҗгӮӨгғ–гғ¬гғјгӮ·гғ§гғігӮҰгғјгғҸгғјгҒ«з”ЁгҒ„гӮӢVp408гҒҜиғҪзҺҮгӮ№гғҡгғғгӮҜгҒҢз„ЎгҒ„гҖӮеӣәе®ҡзҠ¶ж…ӢгӮ„жҢҜеӢ•зҙ жқҗгҒ§еӨүгӮҸгӮӢгҒӢгӮүгҒ гҖӮгҒ—гҒӢгҒ—гҖҒгҒ©гҒҶиҖғгҒҲгҒҰгӮӮгғЎгӮӨгғігғҰгғӢгғғгғҲгӮҲгӮҠгӮӮиғҪзҺҮгҒҜдҪҺгҒ„гҒ гӮҚгҒҶгҖӮгҒ“гӮҢгӮӮи©ҰдҪңе®ҹйЁ“гҒ§зўәиӘҚгҒҷгӮӢгҒ—гҒӢгҒӘгҒ„гҖӮ

пјҲпј“пјүиҰҒгҒҷгӮӢгҒ«гғһгғҠгғјгғўгғјгғүгҒ®жҗәеёҜгҒ®гӮҲгҒҶгҒ«жҢҜеӢ•гҒ§иёҠгҒЈгҒҰгҒ—гҒҫгҒҶгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮжҢҜеӢ•гҒ«иҖҗгҒҲгҒҶгӮӢеҚҒеҲҶгҒӘиіӘйҮҸгҒҢеҝ…иҰҒгҒ гҖӮгҒ“гҒ®иіӘйҮҸгҒҜи¶…дҪҺйҹіжҢҜеӢ•гӮ’иЁӯзҪ®йқўгҒ«дјқгҒҲгӮӢгҒҹгӮҒгҒ«гӮӮеҝ…иҰҒгҒЁгҒӘгӮӢгҖӮ

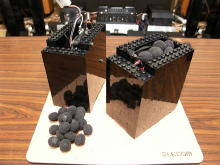

гҖҖжҷ®йҖҡгҒҜгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгӮ·гӮ№гғҶгғ гҒ®гӮҰгӮЁгӮӨгғҲгҒ«гҒҜйүӣгӮ’з”ЁгҒ„гӮӢгҒҢгҖҒйүӣе®ігҒҢжҖ–гҒ„гҒ®гҒ§д»ҠеӣһгҒҜгғ‘гғҒгғігӮізҺүгӮ’з”Ёж„ҸгҒ—гҒҰгҒҝгҒҹгҖӮгғ‘гғҒгғігӮізҺүгҒҜпј‘еҖӢзҙ„5gгҒ®иіӘйҮҸгҒҢгҒӮгӮҠеҶҷзңҹпј”гҒ«зӨәгҒҷгӮҲгҒҶгҒ«пј‘пјҗеҖӢгӮ’иўӢгҒ«и©°гӮҒгӮӢгҒЁ50gгҖӮгҒ“гӮҢгӮ’пј•иўӢи©°гӮҒиҫјгӮ“гҒ§250gгҒ®гӮҰгӮЁгӮӨгғҲгҒЁгҒҷгӮӢгҖӮ

|

пј”пјҺи©ҰдҪңж©ҹгҒ®иЈҪдҪңгҒЁи©ҰиҒҙ |

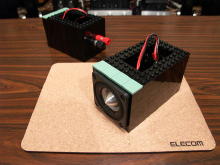

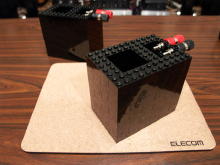

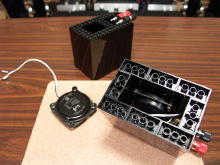

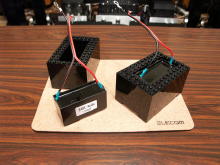

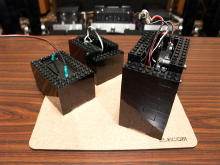

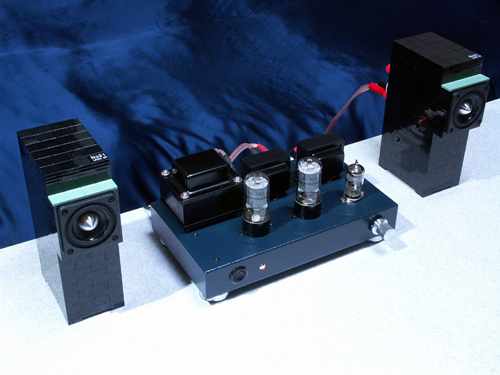

гҖҖпј‘пј•еҸ·ж©ҹгӮ’и§ЈдҪ“гҒ—гҒҰжә–еӮҷгҒ—гҒҹи©ҰдҪңж©ҹгҒ®е…Ёж§ӢжҲҗйғЁе“ҒгӮ’еҶҷзңҹпј•гҒ«зӨәгҒҷгҖӮгҒ§гҒҜгҖҒгҒ„гҒӨгӮӮгҒ®гӮҲгҒҶгҒ«еҖӢгҖ…гҒ®ж§ӢжҲҗйғЁе“ҒгӮ’иӘ¬жҳҺгҒ—гӮҲгҒҶгҖӮ

еҶҷзңҹпј–гҒҜгғЎгӮӨгғігғҰгғӢгғғгғҲйғЁгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒҜпј‘пј•еҸ·ж©ҹгҒ®5cmгғ•гғ«гғ¬гғігӮёгҒ®жөҒз”ЁгҒ§гҖҒгҒ“гҒ®йғЁеҲҶгҒ«зӢ¬з«ӢгҒ—гҒҰгӮҝгғјгғҹгғҠгғ«гҒҢд»ҳгҒҸгҖӮеҶҷзңҹпј—гҒҜгғҗгӮӨгғ–гғ¬гғјгӮ·гғ§гғігӮҰгғјгғҸгғјйғЁгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгғҗгӮӨгғ–гғ¬гғјгӮҝгғјгҒ®Vp408гҒҜпј’жң¬гҒ®гғҚгӮёгҒ§еҒҙйқўгҒ«еӣәе®ҡгҒҷгӮӢгҖӮеҗҢж§ҳгҒ«зӢ¬з«ӢгҒ—гҒҰгӮҝгғјгғҹгғҠгғ«гӮ’иЁӯгҒ‘гӮӢгҖӮеҶҷзңҹпјҳгҒҜгғҲгғғгғ—гӮ«гғҗгғјгҖҒеҶҷзңҹпјҷгҒҜгғңгғҲгғ гғ—гғ¬гғјгғҲгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

зө„гҒҝз«ӢгҒҰгҒҜгҒҫгҒҡгғҗгӮӨгғ–гғ¬гғјгӮҝгғјгӮ’гғҗгӮӨгғ–гғ¬гғјгӮ·гғ§гғігӮҰгғјгғҸгғјйғЁгҒ«еӣәе®ҡгҒҷгӮӢпјҲеҶҷзңҹпј‘пјҗпјүгҖӮгғҖгғ–гғ«гғҠгғғгғҲгҒ§еј·еӣәгҒ«еӣәе®ҡгҒ—гҒҹгҖӮLEGOгҒ®гғңгғғгӮҜгӮ№еҪўзҠ¶гӮӮгҒ“гҒ®гӮігғігғ‘гӮҜгғҲгӮөгӮӨгӮәгҒ§гҒҜзӣёеҪ“гҒӘеј·еәҰгҒҢгҒӮгӮӢгҖӮгӮҝгғјгғҹгғҠгғ«гҒ«жҺҘз¶ҡгҒ—гҒҰгҒ“гҒ®йғЁеҲҶгҒ®е®ҢжҲҗгҖӮ

гғңгғҲгғ гғ—гғ¬гғјгғҲгӮ’еҸ–д»ҳгҒ‘гҖҒгғ‘гғҒгғігӮізҺүгӮҰгӮЁгӮӨгғҲгӮ’жҢҝе…ҘгҒҷгӮӢпјҲеҶҷзңҹпј‘пј‘пјүгҖӮ250gгҒ®гӮҰгӮЁгӮӨгғҲгҒҜгҒҡгҒ—гӮҠгҒЁйҮҚгҒҸй јгӮӮгҒ—гҒ„йҷҗгӮҠгҖӮ

гғЎгӮӨгғігғҰгғӢгғғгғҲйғЁгҒ«жҙ»жҖ§зӮӯеҗёйҹіжқҗгӮ’и©°гӮҒиҫјгҒҝгҖҒгғҲгғғгғ—гӮ«гғҗгғјгҒ§гғ•гӮҝгӮ’гҒҷгӮӢпјҲеҶҷзңҹпј‘пј’пјүгҖӮе°Ҹе®№з©ҚгҒ®еҜҶй–үж§ӢйҖ гҒЁгҒӘгӮӢгҒҢгғЎгӮӨгғігғҰгғӢгғғгғҲгҒ®дҪҺйҹіеҹҹжҢҜе№…гҒҜжҠ‘гҒҲгӮүгӮҢгӮӢдәҲе®ҡгҒӘгҒ®гҒ§е•ҸйЎҢгҒӘгҒ„гҒ гӮҚгҒҶгҖӮ

гҖҖдёҠдёӢгӮ’еҗҲдҪ“гҒ—гҒҰпјҲеҶҷзңҹпј‘пј“пјүгҖҒе®ҢжҲҗпјҲеҶҷзңҹпј‘пј”пјүгҖӮиғҢйқўгҒ«гӮҝгғјгғҹгғҠгғ«гҒҢпј’зө„еӯҳеңЁгҒҷгӮӢгҒ®гҒҢпј’гӮҰгӮ§гӮӨгҒ®иЁјгҒ§гҒӮгӮӢпјҲеҶҷзңҹпј‘пј•пјүгҖӮ

гҖҖгҖҖеӣіпј‘гҒ®гғҮгғҗгӮӨгғҮгӮЈгғігӮ°гғҚгғғгғҲгғҜгғјгӮҜеӣһи·ҜгҒЁгҒӘгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гӮігғігғҮгғігӮөгғјгӮ’жҺҘз¶ҡгҒҷгӮӢпјҲеҶҷзңҹпј‘пј–пјүгҖӮгҒ•гҒҰгҖҒйҹігҒҜгҒ©гҒҶгҒӢгҒӘпјҹ

гҖҖгҒІгҖҒгҒІгҒ©гҒ„йҹіпјҒпјҹжӯӘгҒЈгҒҪгҒҸгҒҰиҒҙгҒҸгҒ«иҖҗгҒҲгҒӘгҒ„гҖӮгҒӘгӮ“гҒӢйҮ‘еұһйҹігӮӮд»ҳеёҜгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮиӮқеҝғгҒ®дҪҺйҹігӮӮеҗ‘дёҠгҒҢж„ҹгҒҳгӮүгӮҢгҒӘгҒ„гҖӮ

гҖҖгғҲгғӣгғӣгғ»гғ»гғ»гҖӮгҒӘгӮ“гҒЁгҒ„гҒҶеӨ§еӨұж•—гҖӮгҒ“гӮҢгҒҜеӨ§еӨүгҒ гҖӮдёҖгҒӨгҒҡгҒӨж”№е–„гҒ—гҒҰиЎҢгҒӢгҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°гҒӘгӮүгҒӘгҒ„гҖӮгҒЎгӮҠгӮӮгҒӨгӮӮгӮҢгҒ°гӮ„гҒҫгҒЁгҒӘгҒ§гҒ—гҒ“пјҹ

|

пј•пјҺж”№иүҜйҒҺзЁӢ |

гҖҖгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒ®зӣҙеҲ—жҺҘз¶ҡгҒҜгӮҝгғ–гғјгҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҖӮгӮҸгҒӢгҒЈгҒҰгҒҜгҒ„гҒҹгҒ®гҒ гҒҢгҒ“гӮ“гҒӘгҒ«гҒІгҒ©гҒ„гҒЁгҒҜгҖӮгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒҜзҷәйҹідҪ“гҒ§гҒӮгӮӢгҒЁеҗҢжҷӮгҒ«зҷәйӣ»дҪ“гҒ§гӮӮгҒӮгӮӢгҖӮиҰҒгҒҷгӮӢгҒ«гғһгӮӨгӮҜгғӯгғӣгғігҒЁж§ӢйҖ гҒҢеҗҢдёҖгҒӘгҒ®гҒ гҖӮгҒ гҒӢгӮүйҖҶиө·йӣ»еҠӣгҒҢз”ҹгҒҳгӮӢгҖӮйҖҡеёёгҒҜгӮўгғігғ—гҒҢгҒ“гҒ®йӣ»еҠӣгӮ’еҗёеҸҺгҒҷгӮӢгҒҢзӣҙеҲ—жҺҘз¶ҡгҒ§гҒҜдә’гҒ„гҒ®гғҰгғӢгғғгғҲгҒ®йҖҶиө·йӣ»еҠӣгҒ«гӮҲгӮӢе№ІжёүгҒҜйҒҝгҒ‘гӮүгӮҢгҒӘгҒ„гҖӮеҫ®ејұгҒӘйӣ»еҠӣгҒ§гҒӮгӮҚгҒҶгҒҢйҹіиіӘгҒ«дёҺгҒҲгӮӢеҪұйҹҝгҒҜз”ҡеӨ§гҒӘгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒҫгҒҹгҖҒгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒ®гӮӨгғігғ”гғјгғҖгғігӮ№гҒҜжҢҜеӢ•гӮ„е‘Ёжіўж•°гҒ«гӮҲгӮҠеӢ•зҡ„гҒ«еӨүеҢ–гҒҷгӮӢгҖӮгҒ“гҒ®еҪұйҹҝгӮӮдә’гҒ„гҒ«еҮәгӮӢгҖӮгҒ гҒӢгӮүдёҰеҲ—жҺҘз¶ҡгҒҢеёёеҘ—жүӢж®өгҒӘгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

|

пј•пјҚпј‘гҖҖгғЎгӮӨгғігғҰгғӢгғғгғҲгҒ®дәӨжҸӣ |

гҖҖж—©йҖҹгғЎгӮӨгғігғҰгғӢгғғгғҲгӮ’дёҰеҲ—жҺҘз¶ҡгҒҢеҸҜиғҪгҒӘ8О©гҒ®гӮҝгӮӨгғ—гҒ«дәӨжҸӣгҒ—гҒҹгҖӮгҒ“гӮҢгҒ§дёҰеҲ—жҺҘз¶ҡгҒ®еҗҲжҲҗгӮӨгғігғ”гғјгғҖгғігӮ№гҒҢ4О©гҒЁгҒӘгӮҠе•ҸйЎҢгҒӘгҒҸгҒӘгӮӢгҖӮйҒёжҠһгҒ—гҒҹгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒҜеҗҢдёҖгғ•гғ¬гғјгғ гҒ®5cmгғ•гғ«гғ¬гғігӮёTangBandгҖҖW2-802SEгҒ§гҒӮгӮӢпјҲеҶҷзңҹпј‘пј—пјүгҖӮзү№жҖ§гӮӮгҒ»гҒјеҗҢгҒҳгҖӮ

гғҰгғӢгғғгғҲзҪ®жҸӣеҫҢгҒ®еӨ–иҰіпјҲеҶҷзңҹпј‘пјҳпјүгӮӮгҒ»гҒЁгӮ“гҒ©еӨүгӮҸгӮүгҒӘгҒ„гҖӮ

|

пј•пјҚпј’гҖҖгғҗгӮ№гғ¬гғ•гғҖгӮҜгғҲгҒ®иҝҪеҠ |

гҖҖгғЎгӮӨгғігғҰгғӢгғғгғҲгҒ®жҢҜе№…гӮ’жҠ‘гҒҲгӮҢгҒ°еҜҶй–үз®ұгҒ§гӮӮеӨ§дёҲеӨ«гҒЁиҖғгҒҲгҒҰгҒ„гҒҹгҒҢгҖҒзөҗж§ӢжҢҜе№…гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгҒ“гҒ®гғҰгғӢгғғгғҲгҒ®foгҒҜ160HzгҒ гҒӢгӮүе®№жҳ“гҒ«гғҗгӮҝгҒӨгҒҸгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒ“гӮҢгҒҜгӮҖгҒ—гӮҚгғҗгӮ№гғ¬гғ•ж–№ејҸгҒ«гҒ—гҒҰгҖҒгҒ“гҒ®е‘Ёжіўж•°гҒ§е…ұжҢҜгҒ•гҒӣгҒҰжҢҜе№…гӮ’жҠ‘еҲ¶гҒҷгӮӢеҝ…иҰҒгҒҢгҒӮгӮӢгҖӮпјҲгғҗгӮ№гғ¬гғ•гҒ§гҒҜгғҖгӮҜгғҲгҒҢиІ иҚ·гҒ«гҒӘгӮӢгҒ®гҒ§жҠ‘еҲ¶еҠ№жһңгҒҢгҒӮгӮӢпјү

гҖҖеҶҷзңҹпј‘пјҷгҒ«зӨәгҒҷгӮҲгҒҶгҒ«5mmеҫ„гҒ®з©ҙгҒ®й–ӢгҒ„гҒҹгғ–гғӯгғғгӮҜпјҲй•·гҒ•16mmгҒ®гғҖгӮҜгғҲпјүгӮ’гғҲгғғгғ—гӮ«гғҗгғје·ҰеҸійқўгҒ«иҝҪеҠ гҒ—гҒҰгғҗгӮ№гғ¬гғ•гғқгғјгғҲгҒЁгҒ—гҒҹгҖӮеҶҷзңҹгҒ§гҒҜпј–з©ҙгҒ§гҒӮгӮӢгҒҢгҖҒгҒ“гҒ®ж•°гҒ§е…ұжҢҜе‘Ёжіўж•°гӮ’гҒӮгӮӢзЁӢеәҰиӘҝж•ҙгҒ§гҒҚгӮӢгҖӮзҙ„160HzгҒ«иӘҝж•ҙгҒ—гҒҹзөҗжһңпј”з©ҙгҒЁгҒӘгҒЈгҒҹгҖӮгғҗгӮ№гғ¬гғ•гҒЁгҒ„гҒЈгҒҰгӮӮеҶ…е®№з©ҚгӮӮе°ҸгҒ•гҒҸгғҖгӮҜгғҲеҫ„гӮӮзҙ°гҒ„гҒ®гҒ§з©ҚжҘөзҡ„гҒӘеҠ№жһңгҒҜе°‘гҒӘгҒҸгҖҒжҒҜжҠңгҒҚзЁӢеәҰгҒ§гҒҜгҒӮгӮӢгҖӮ

|

пј•пјҚпј“гҖҖгғ‘гғҒгғігӮізҺүгҒ®еҲ¶жҢҜ |

гҖҖе®үдҫЎгҒӘгғ‘гғҒгғігӮізҺүгӮ’гӮҰгӮЁгӮӨгғҲгҒ«еҲ©з”ЁгҒ—гҒҹгҒ“гҒЁгӮӮеӨ§еӨұж•—гҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҖӮеҶ…йғЁгҒ§жҢҜеӢ•гҒ—гҒҰйҮ‘еұһйҹігӮ’зҷәгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮдёҖеҖӢгҒҡгҒӨгӮӨгғӨгғӣгғігҒ®гӮҰгғ¬гӮҝгғігӮ«гғҗгғјгӮ’иў«гҒӣгҒҰеҲ¶жҢҜгҒ—гҒҹгҖӮ

|

пј•пјҚпј”гҖҖгғҮгғҗгӮӨгғҮгӮЈгғігӮ°гғҚгғғгғҲгғҜгғјгӮҜгҒ®еҶҚжӨңиЁҺ |

гҖҖдёҰеҲ—жҺҘз¶ҡгҒ«гғҮгғҗгӮӨгғҮгӮЈгғігӮ°гғҚгғғгғҲгғҜгғјгӮҜгӮӮеӨүжӣҙгҒ—гҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°гҒӘгӮүгҒӘгҒ„гҖӮеӣіпј’гҒҜеҹәжң¬еҪўгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ220ОјFгӮ’жҺҘз¶ҡгҒҷгӮӢгҒЁзҙ„100Hzд»ҘдёӢгӮ’жёӣиЎ°гҒҷгӮӢHPFгҒЁгҒ—гҒҰеғҚгҒҸгҖӮгҒҹгҒ гҒ—гҒ“гҒ®еӣһи·ҜгҒ§гҒҜгғҗгӮӨгғ–гғ¬гғјгӮ·гғ§гғігӮҰгғјгғҸгғјгҒ®й«ҳйҹіеҹҹжёӣиЎ°гҒҜгҒӘгҒ„гҖӮпјҲзҙ еӯҗжҺҘз¶ҡгҒҜеҶҷзңҹпј‘пјү

гҒ“гҒ®зҠ¶ж…ӢгҒ§еҶҚеәҰи©ҰиҒҙгҒҷгӮӢгҖӮгҒ гҒ„гҒ¶йҹіиіӘгҒҜж”№е–„гҒ—гҒҹгҖӮгҒ—гҒӢгҒ—гҒӘгҒҢгӮүзӣёеӨүгӮҸгӮүгҒҡдҪҺйҹігҒҢи¶ігӮҠгҒӘгҒ„гҖӮи¶…дҪҺйҹігҒ©гҒ“гӮҚгҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҖӮжҳҺгӮүгҒӢгҒ«гғҗгӮӨгғ–гғ¬гғјгӮ·гғ§гғігӮҰгғјгғҸгғјгҒ®иғҪзҺҮгҒҢдҪҺгҒ„гҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

|

пј•пјҚпј•гҖҖгӮўгғғгғҶгғҚгғјгӮҝгҒ®иҝҪеҠ |

гҖҖеӣіпј“гҒ®гӮҲгҒҶгҒ«гғЎгӮӨгғігғҰгғӢгғғгғҲеҒҙгҒ«гӮўгғғгғҶгғҚгғјгӮҝпјҲжёӣиЎ°еҷЁпјүгӮ’иҝҪеҠ гҒ—гҒҹгҖӮR2гҒ®8О©гҒҜгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒ«дёҰеҲ—гҒ«жҺҘз¶ҡгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгҒ“гӮҢгҒ§йӣ»жөҒгҒҢеҚҠеҲҶгҒ«еҲҶжөҒгҒ•гӮҢгӮӢгҖӮеҗҲжҲҗгӮӨгғігғ”гғјгғҖгғігӮ№гҒҜ4О©гҒЁгҒӘгӮӢгҖӮгҒ•гӮүгҒ«R1гҒ®4О©гҒҢзӣҙеҲ—гҒ«жҺҘз¶ҡгҒ•гӮҢгӮӢгҒ®гҒ§йӣ»ең§гҒҢеҚҠеҲҶгҒ«гҒӘгӮҠгҖҒгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒ«дёҺгҒҲгӮүгӮҢгӮӢйӣ»еҠӣгҒҜпј”еҲҶгҒ®пј‘пјҲ-6dBпјүгҒЁгҒӘгӮӢгҖӮгғҲгғјгӮҝгғ«гҒ®гӮӨгғігғ”гғјгғҖгғігӮ№гҒҜ8О©гҒ§еӨүгӮҸгӮүгҒӘгҒ„гҖӮжҠөжҠ—еҖӨгӮ’еӨүгҒҲгӮҢгҒ°гӮӮгҒЈгҒЁжёӣиЎ°гҒ•гҒӣгӮӢгӮўгғғгғҶгғҚгғјгӮҝгӮӮзө„гӮҒгӮӢгҒҢгҖҒгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгӮ·гӮ№гғҶгғ е…ЁдҪ“гҒЁгҒ—гҒҰгҒ®иғҪзҺҮгӮ’иҗҪгҒЁгҒҷгҒ“гҒЁгҒ«гҒӘгӮӢгҒ®гҒ§жҳҺгӮүгҒӢгҒ«йҹіиіӘзҡ„гҒ«гҒҜдёҚеҲ©гҒ гҖӮ-6dBгҒҢйҷҗз•ҢгҒ гҒЁж„ҹгҒҳгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮе…ҲгҒ»гҒ©иҝ°гҒ№гҒҹгӮўгғігғ—гҒ®еҗёеҸҺеҠ№жһңгӮӮдҪҺдёӢгҒҷгӮӢгҒ®гҒ§жң¬еҪ“гҒҜгӮўгғғгғҶгғҚгғјгӮҝгҒҜе…ҘгӮҢгҒҹгҒҸгҒӘгҒ„гҒ®гҒ гҒҢеҝ…иҰҒжӮӘгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

еҶҷзңҹпј’пјҗгҒ®гӮҲгҒҶгҒ«жҺҘз¶ҡгҒ—гҒҰеҶҚеәҰи©ҰиҒҙгҒҷгӮӢгҖӮгҒҶгӮ“гҒҶгӮ“гҖӮгҒ гҒ„гҒ¶дҪҺйҹігҒҢж„ҹгҒҳгӮүгӮҢгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒҚгҒҹгҖӮ

HPFеһӢгғҮгғҗгӮӨгғҮгӮЈгғігӮ°гғҚгғғгғҲгғҜгғјгӮҜеҹәжң¬еӣһи·Ҝ

гӮўгғғгғҶгғҚгғјгӮҝд»ҳгҒҚгғҮгғҗгӮӨгғҮгӮЈгғігӮ°гғҚгғғгғҲгғҜгғјгӮҜеӣһи·Ҝ

LPFеһӢгғҮгғҗгӮӨгғҮгӮЈгғігӮ°гғҚгғғгғҲгғҜгғјгӮҜеӣһи·Ҝ

|

пј•пјҚпј–гҖҖLPFгҒ«ж–№йҮқеӨүжӣҙ |

гҖҖгҒ“гҒ“гҒ§гҒөгҒЁж°—гҒҢд»ҳгҒ„гҒҹгҖӮдҪҺйҹігӮ’еј·еҢ–гҒ—гӮҲгҒҶгҒЁгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒ«гғҮгғҗгӮӨгғҮгӮЈгғігӮ°гғҚгғғгғҲгғҜгғјгӮҜгҒ«HPFгӮ’з”ЁгҒ„гҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒҜй–“йҒ•гҒ„гҒӘгҒ®гҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒӢпјҹгҒҫгҒҹгҖҒзӣёеӨүгӮҸгӮүгҒҡдёӯгҖҒй«ҳйҹіеҹҹгҒҢжұҡгҒ„гҖӮгҒқгҒҶгҒ гҖҒгғҗгӮӨгғ–гғ¬гғјгӮ·гғ§гғігӮҰгғјгғҸгғјгҒ®дёӯгҖҒй«ҳйҹіеҹҹгҒҢйҮҺж”ҫгҒ—гҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҖӮ

гҖҖгғҮгғҗгӮӨгғҮгӮЈгғігӮ°гғҚгғғгғҲгғҜгғјгӮҜгҒ®еӣһи·ҜгӮ’еӣіпј”гҒ®гӮҲгҒҶгҒ«LPFеһӢгҒ«еӨүжӣҙгҒ—гҒҹгҖӮгғЎгӮӨгғігғҰгғӢгғғгғҲеҒҙгҒҜе…ҲгҒ®-6dBгҒ®гӮўгғғгғҶгғҚгғјгӮҝгҒ®гҒҝгҒЁгҒ—гҒҰ160HzзЁӢеәҰгҒ®дҪҺйҹіеҹҹгӮӮгғҗгӮ№гғ¬гғ•гҒ§жңүеҠ№гҒ«еҲ©з”ЁгҒ—гӮҲгҒҶгҖӮ

гҖҖгғҗгӮӨгғ–гғ¬гғјгӮ·гғ§гғігӮҰгғјгғҸгғјеҒҙгҒ«гҒҜгӮігӮӨгғ«гӮ’зӣҙеҲ—гҒ«жҺҘз¶ҡгҒҷгӮӢгҖӮгӮӨгғігғҖгӮҜгӮҝгғігӮ№1.0mHпјҲгғҹгғӘгғҳгғігғӘгғјпјүгҒ®гӮігӮӨгғ«гҒ§зҙ„1.2kHzпјҲ-3dBпјүд»ҘдёӢгӮ’йҖҡгҒҷLPFгҒЁгҒӘгӮӢгҖӮжң¬еҪ“гҒҜгӮӮгҒЈгҒЁеӨ§гҒҚгҒӘгӮӨгғігғҖгӮҜгӮҝгғігӮ№гҒҢж¬ІгҒ—гҒ„гҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҒҢгҖҒгӮігӮӨгғ«гҒҢгғҗгӮ«гҒ§гҒӢгҒҸгҒӘгӮӢгҒ®гҒ§зҸҫе®ҹзҡ„гҒ§гҒӘгҒ„гҖӮгҒҫгҒҹгҖҒе…ҘгӮҢгҒҷгҒҺгӮӢгҒЁдҪҺйҹігҒҫгҒ§жёӣиЎ°гҒ—гҒҰгҒ—гҒҫгҒҶгҖӮй ғеҗҲгҒ„гҒҢйӣЈгҒ—гҒ„гҖӮ

гӮігӮӨгғ«гҒ®гӮӨгғігғ”гғјгғҖгғігӮ№гҖ”О©гҖ•пјҡ2гғ»ПҖгғ»fгғ»LгҖҖ

гҖҖгҖҖfпјҡе‘Ёжіўж•°гҖ”HzгҖ•гҖҖLпјҡгӮігӮӨгғ«гҒ®гӮӨгғігғҖгӮҜгӮҝгғігӮ№гҖ”HгҖ•гҖҖ

гҖҖгӮігӮӨгғ«гҒ«гҒҜPARC AUDIOгҖҖL001-100гӮ’йҒёгӮ“гҒ пјҲеҶҷзңҹпј’пј‘пјүгҖӮз©ҚеұӨгӮұгӮӨзҙ йӢјжқҝгҒ®гӮігӮўгӮ’жҢҒгҒЈгҒҹж–°иЈҪе“ҒгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒҡгҒ—гӮҠгҒЁйҮҚгҒҸгӮҰгӮЁгӮӨгғҲгҒ«гӮӮеҲ©з”ЁгҒ§гҒҚгҒқгҒҶгҒ гҖӮ1.0mHгҒ§гӮөгӮӨгӮәгҒҜзҙ„30mmи§’гҒ§й•·гҒ•85mmгҖӮ

гҖҖеҶҷзңҹпј’пј’гҒ«зӨәгҒҷеӣіпј”гҒ®еӣһи·ҜгӮ’жҺҘз¶ҡгҒ—гҒҹи©ҰдҪңж©ҹгҒҜгҒЁгҒҰгӮӮгӮ№гғһгғјгғҲгҒЁгҒҜе‘јгҒ№гҒӘгҒ„ж§ҳзӣёгҒ гҖӮ

гҒ—гҒӢгҒ—гҒқгҒ®йҹіиіӘгҒҜпјҹгғ»гғ»гғ»гҖӮ

гҖҖеҗҲж јгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒ“гӮҢгҒӘгӮүиҒҙгҒ‘гӮӢгҖӮгҒ гҒҢе•ҸйЎҢгҒҢж®ӢгҒЈгҒҹгҖӮгҒ“гҒ®гғҮгғҗгӮӨгғҮгӮЈгғігӮ°гғҚгғғгғҲгғҜгғјгӮҜгҒ©гҒҶгӮ„гҒЈгҒҰзҙҚгӮҒгӮӢгҒ®пјҹ

|

пј–пјҺпј’пј‘еҸ·ж©ҹгҒ®иЈҪдҪң |

гҖҖеҶҚгҒіпј’пј‘еҸ·ж©ҹгҒ®е…Ёж§ӢжҲҗйғЁе“ҒгӮ’еҶҷзңҹпј’пј“гҒ«зӨәгҒҷгҖӮжұәе®ҡгҒ—гҒҹгғҮгғҗгӮӨгғҮгӮЈгғігӮ°гғҚгғғгғҲгғҜгғјгӮҜгҒ®зҙ еӯҗгҒҢж§ӢжҲҗйғЁе“ҒгҒ«е…ҘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгӮЁгғігӮҜгғӯгғјгӮёгғЈгҒҢпј“еҲҶеүІгҒ«гҒӘгҒЈгҒҹгҒ®гҒҜгғңгғҲгғ гӮұгғјгӮ№гҒ«гӮігӮӨгғ«гӮ’еҸҺгӮҒгӮӢгҒҹгӮҒгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгғ‘гғҒгғігӮізҺүгӮӮеҲ¶жҢҜеҜҫзӯ–гҒ—гҒҰгҒӮгӮӢгҖӮеҶ…е®№з©ҚгҒҢеӨ§е№…гҒ«жёӣгҒЈгҒҹгҒ®гҒ§пј’пјҗеҖӢпјҲ100gпјүгҒ—гҒӢе…ҘгӮүгҒӘгҒ„гҒҢгҖҒйҮҚгҒ„гӮігӮӨгғ«гӮӮгӮҰгӮЁгӮӨгғҲгҒ«гҒӘгӮӢгҒ®гҒ§гҒҫгҒӮиүҜгҒ„гҒӢгҖӮжҢҜеӢ•гҒ«гӮҲгӮӢ移еӢ•еҜҫзӯ–гҒ®гҒҹгӮҒгҒ«и„ҡгҒ«ж»‘гӮҠжӯўгӮҒгӮ·гғјгғ«гӮ’иІјгҒЈгҒҹгҖӮи©ҰдҪңж©ҹгҒ®зөҢйЁ“гҒӢгӮүдёҮе…ЁгҒ®ж§ӢгҒҲгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гғҮгғҗгӮӨгғҮгӮЈгғігӮ°гғҚгғғгғҲгғҜгғјгӮҜеҶ…йғЁй…Қз·ҡгҒҜеӣіпј•гҒ®гӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгӮӢгҖӮгғЎгӮӨгғігғҰгғӢгғғгғҲгҒҜгӮўгғғгғҶгғҚгғјгӮҝгӮ’гҒӢгҒҲгҒ—гҒҰгӮҝгғјгғҹгғҠгғ«гҒ«жҺҘз¶ҡгҖӮгғҗгӮӨгғ–гғ¬гғјгӮ·гғ§гғігӮҰгғјгғҸгғјгҒҜLPFгӮ’гҒӢгҒҲгҒ—гҒҰзӢ¬з«ӢгҒ—гҒҰгӮҝгғјгғҹгғҠгғ«гҒ«жҺҘз¶ҡгҒ—гҒҰгғҗгӮӨгғҜгӮӨгғӨгғӘгғігӮ°еҜҫеҝңгҒЁгҒ„гҒҶгҒӢд»ҠеҫҢгҒ®е®ҹйЁ“гҒ«еӮҷгҒҲгӮӢгҖӮгӮёгғЈгғігғ‘гғјгғ”гғігҒ§гҒқгӮҢгҒһгӮҢгҒ®гӮҝгғјгғҹгғҠгғ«гӮ’зөҗгӮ“гҒ§гӮўгғігғ—гҒЁгҒ®жҺҘз¶ҡгӮӮе®№жҳ“гҒ гҖӮ

гҒ§гҒҜиЈҪдҪңгҒ—гӮҲгҒҶгҖӮ

гҖҖгғңгғҲгғ гӮұгғјгӮ№гҒ«гӮігӮӨгғ«гӮ’жҢҝе…ҘгҒҷгӮӢпјҲеҶҷзңҹпј’пј”пјүгҖӮгӮігӮӨгғ«гҒҜгғҚгӮёжӯўгӮҒз”ЁгҒ®гӮҝгғ–гӮ’еҲҮгӮҠеҸ–гҒЈгҒҰгӮӮгҒҺгӮҠгҒҺгӮҠгҒ®гӮөгӮӨгӮәгҖӮ

гҖҖгғҗгӮӨгғ–гғ¬гғјгӮ·гғ§гғігӮҰгғјгғҸгғјйғЁгҒЁзө„гҒҝеҗҲгӮҸгҒӣгӮӢпјҲеҶҷзңҹпј’пј•пјүгҖӮгҒЎгӮҮгҒЈгҒЁгӮұгғјгғ–гғ«гҒҢй•·гҒ„гҒҢж”№йҖ гҒ«гӮӮеӮҷгҒҲгҒҰгӮұгғјгғ–гғ«гҒҜгғҚгӮёжӯўгӮҒгҒ«гҒ—гҒҹгҖӮ

гҖҖгғ‘гғҒгғігӮізҺүгӮҰгӮЁгӮӨгғҲгӮ’и©°гӮҒгҒ“гӮҖпјҲеҶҷзңҹпј’пј–пјүгҖӮпј’пјҗеҖӢе…ҘгӮҢгӮӢгҒ®гӮӮеӨ§еӨүгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖгғЎгӮӨгғігғҰгғӢгғғгғҲйғЁгҒ«гӮўгғғгғҶгғҚгғјгӮҝгҒЁжҙ»жҖ§зӮӯеҗёйҹіжқҗгӮ’и©°гӮҒиҫјгӮҖпјҲеҶҷзңҹпј’пј—пјүгҖӮгҒ“гҒ“гӮӮгҒҺгӮ…гҒҶи©°гӮҒзҠ¶ж…ӢгҖӮ

гҖҖдёҠдёӢгӮ’зө„гҒҝеҗҲгӮҸгҒӣгҒҰпјҲеҶҷзңҹпј’пјҳпјүгҖҒгғҲгғғгғ—гӮ«гғҗгғјгӮ’д»ҳгҒ‘гҒҰе®ҢжҲҗпјҲеҶҷзңҹпј’пјҷпјүгҖӮ

гҖҖеӨ–иҰігҒҜи©ҰдҪңж©ҹгҒЁеӨүгӮҸгӮүгҒӘгҒ„гҒҢдёӯиә«гҒҜеӨ§гҒҚгҒҸз•°гҒӘгӮӢпјҲеҶҷзңҹпј“пјҗпјүгҖӮ

гғЎгӮӨгғігғҰгғӢгғғгғҲгҒ®зө„з«Ӣ

дёҠдёӢйғЁгҒ®зө„з«Ӣ

гғҲгғғгғ—гӮ«гғҗгғјеҸ–д»ҳ

пј’пј‘еҸ·ж©ҹгҒ®е®ҢжҲҗ

|

пј—пјҺи©ҰиҒҙгҒЁи©•дҫЎ |

гҖҖSV-17KгҒ«жҺҘз¶ҡгҒ—гҒҰи©ҰиҒҙгҒҷгӮӢпјҲеҶҷзңҹпј“пј‘пјүгҖӮгҒ“гҒ®гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгӮ·гӮ№гғҶгғ гҒҜи¶…дҪҺйҹігӮ’зӯҗдҪ“ж”ҫе°„гҒҷгӮӢгҒ®гҒ§гӮ»гғғгғҶгӮЈгғігӮ°зҠ¶ж…ӢгҒҢйҮҚиҰҒгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮж®ӢеҝөгҒӘгҒҢгӮүеҲ¶жҢҜгҒ•гӮҢгҒҹгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгӮ№гӮҝгғігғүгҒ§гҒҜдҪҺйҹіж”ҫе°„гҒ®еҠ№жһңгҒҢдҪҺгҒ„гҖӮеҶҷзңҹгҒ®гӮҲгҒҶгҒ«гғҶгғјгғ–гғ«гӮ„жңәдёҠгҒ«зҪ®гҒ„гҒҰгғҶгғјгғ–гғ«йқўгҒӢгӮүгҒ®дҪҺйҹіж”ҫе°„гӮ’еҲ©з”ЁгҒҷгӮӢгҖӮ

гҖҖиұҠгҒӢгҒӘдҪҺйҹігҒЁгҒҜиЁҖгҒҲгҒӘгҒ„гҖӮгҒҢгҖҒзўәгҒӢгҒ«и¶…дҪҺйҹігҒ®гӮ№гғ‘гӮӨгӮ№гӮ’ж„ҹгҒҳгӮӢгҖӮгғҗгӮ№гғ¬гғ•гҒЁгӮӮеҜҶй–үеһӢгҒЁгӮӮз•°гҒӘгӮӢзҙ зӣҙгҒӘдҪҺйҹігҒ§гҒӮгӮӢгҖӮиЁӯзҪ®зҠ¶ж…ӢгҒ§и¶…дҪҺйҹіеҶҚз”ҹиғҪеҠӣгҒҢеӨүеҢ–гҒҷгӮӢгҒ®гҒҜе•ҸйЎҢгҒ§гҒҜгҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖпј’пј‘еҸ·ж©ҹгҒҜпј‘пј•еҸ·ж©ҹгҒЁжҜ”ијғгҒ—гҒҰгӮөгӮӨгӮәгҒҜе…ЁгҒҸеҗҢдёҖпјҲеҶҷзңҹпј“пј’пјүгҖӮгҒ—гҒӢгҒ—гҒқгҒ®гғҶгӮҜгғҺгғӯгӮёгғјгҒҜеӨ§гҒҚгҒҸз•°гҒӘгӮӢгҖӮи¶…дҪҺйҹігҒ®йҹіжҘҪгҒ«еҜҫгҒҷгӮӢеҠ№жһңгҒҜеӨ§гҒҚгҒ„гҒЁж„ҹгҒҳгӮӢгҖӮиӘҮејөгҒ—гҒҹдҪҺйҹігҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒҢгӮӮгҒҶпј‘пј•еҸ·ж©ҹгҒ®йҹігҒ«гҒҜжҲ»гӮҢгҒӘгҒ„гҖӮ

гҖҖгҒ—гҒӢгҒ—гҖҒгҒ“гҒ®е°ҸгҒ•гҒӘгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгӮ·гӮ№гғҶгғ гҒӢгӮүгҒ“гҒ®и¶…дҪҺйҹігҒҢиҒҙгҒ“гҒҲгӮӢгҒЁгҒҜгғ»гғ»гғ»з—ӣеҝ«гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

|

пјҳпјҺгҒҫгҒЁгӮҒ |

гҖҖпј’пј‘еҸ·ж©ҹгҒҜеӨ§жҲҗеҠҹгҒЁгҒҜиЁҖгҒҲгҒӘгҒ„гҖӮгҒҫгҒ гҒҫгҒ гғҗгӮӨгғ–гғ¬гғјгӮ·гғ§гғігӮҰгғјгғҸгғјгҒ®й«ҳйҹіеҹҹе№ІжёүгҒҢж®ӢгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒ—гҖҒ-6dBгӮўгғғгғҶгғҚгғјгӮҝгҒҢгғЎгӮӨгғігғҰгғӢгғғгғҲгҒ®й®®еәҰгӮ’иҗҪгҒЁгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгғЎгӮӨгғігғҰгғӢгғғгғҲгҒ®дҪҺйҹіеҹҹгҒІгҒҡгҒҝгӮӮи§ЈжұәгҒ§гҒҚгҒҰгҒ„гҒӘгҒ„гҖӮгҒ гҒҢгҖҒ5cmгғ•гғ«гғ¬гғігӮёгӮ’й…ҚгҒ—гҒҹгҒ“гҒ®гӮөгӮӨгӮәгҒ§гҒ“гҒ®дҪҺйҹіеҹҹгӮ’еҶҚз”ҹгҒ§гҒҚгӮӢгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгӮ·гӮ№гғҶгғ гҒҜгҒқгҒҶгҒҜз„ЎгҒ„гҒ®гҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒӢпјҹ

гҖҖгҖҢгғҸгӮӨгғ‘гғјгӮ№гғһгғјгғҲгҖҚгҒ«жҺЎз”ЁгҒ—гҒҹзӯҗдҪ“ж”ҫе°„ж–№ејҸгҒҜд»ҠеҫҢгҒ®еӨ§гҒҚгҒӘеҸҜиғҪжҖ§гӮ’з§ҳгӮҒгҒҹгӮӮгҒ®гҒ гҒЁиҖғгҒҲгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

пјҲ2010.2.15пјү

LEGOгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјпј’пј‘еҸ·ж©ҹгҖҢгғҸгӮӨгғ‘гғјгӮ№гғһгғјгғҲгҖҚ