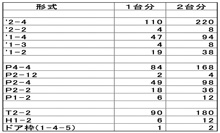

|

LEGO SPEAKER 第2е ұ вүӘ第1е ұ 第3е ұвү« |

пј¬пјҘпј§пјҜгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгҒ®иЈҪдҪңгҖҖ第2е ұ

жё¬е®ҡгҒ®ж§ҳеӯҗ

|

пј‘пјҺ гҒҜгҒҳгӮҒгҒ« |

гҖҖпј¬пјҘпј§пјҜгҒ§иЈҪдҪңгҒ—гҒҹгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгҒҜеёёгҒ«йҖІеҢ–пјҲеӨүеҢ–пјҹпјүгӮ’з¶ҡгҒ‘гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

пј’еҸ·ж©ҹгҒ®гғҳгғғгғүгғҰгғӢгғғгғҲгҒ«гғ•гӮ©гӮ№гғҶгӮҜгӮ№гҒ®10cmгғ•гғ«гғ¬гғігӮёFE-108EОЈгӮ’ијүгҒӣгҒҹгӮӮгҒ®гӮ’ж–°гҒҹгҒ«иЈҪдҪңгҒ—гҖҒзҪ®жҸӣгҒ—гҒҹгҖӮгӮ№гғӯгғјгғҲгҒ«гҒҜи©ҰиҒҙгҒ—гҒҰ1.6X1.6X12cmгҒ®гғҒгғҘгғјгғ–гӮ’жҢҝе…ҘгҒ—гҒҹгҖӮ

гҒ“гҒ®зөҗжһңгҖҒгғҗгғғгӮҜгғӯгғјгғүгғӣгғјгғігӮүгҒ—гҒ„иұӘеҝ«гҒӘгӮөгӮҰгғігғүгҒ«еӨүеҢ–гҒ—гҒҹгҖӮпј’еҸ·ж©ҹгҒ«д»ҳгҒ„гҒҰгҒ„гҒҹTBгҒ®10cmгғҰгғӢгғғгғҲW4-927SCгҒҜгғңгғғгӮҜгӮ№гӮ’ж”№йҖ гҒ—гҒҰпј–еҸ·ж©ҹгҒ«ијүгҒӣгҒҹгҖӮгҒ“гҒЎгӮүгӮӮ10cmгҒ®гҒҠгҒӢгҒ’гҒ§гӮ№гғӘгғ еҜҶй–үгӮүгҒ—гҒӢгӮүгҒ¬иұҠгҒӢгҒӘдҪҺйҹігҒҢгҒ§гҒҰгҒҚгҒҹгҖӮпјҲеҶҷзңҹпј’пјү

гҖҖгҒ—гҒӢгҒ—гҖҒгӮЁгғігӮҜгғӯгғјгӮёгғЈгҒ®зҙ жқҗгҒ«LEGOгӮ’з”ЁгҒ„гӮӢгҒЁгӮігӮ№гғҲгҒҢгҒӢгҒӢгӮӢгҖӮLEGOд»ЈгҒ§пј•дёҮгӮӮпј‘пјҗдёҮгӮӮгҒӢгҒӢгҒЈгҒҰгҒ„гҒҹгӮүиӘ°гӮӮдҪңгӮүгҒӘгҒ„гҒ гӮҚгҒҶгҖӮгҒқгҒ“гҒ§гҖҒжүӢи»ҪгҒ«иЈҪдҪңгҒ§гҒҚгӮӢгӮігғігғ‘гӮҜгғҲгҒӘгӮ·гӮ№гғҶгғ гӮ’пјҳеҸ·ж©ҹгҒЁгҒ—гҒҰиЈҪдҪңгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гҒ—гҒҹгҖӮд»ҠеӣһгҒҜгҒ“гҒ®иЈҪдҪңиЁҳгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

|

пј’пјҺ пјҳеҸ·ж©ҹгҒ®иЈҪдҪң |

гҖҖгғҰгғӢгғғгғҲгҒҜ8cmгғ•гғ«гғ¬гғігӮёгҖҖDIY AUDIOгҖҖSA/F80AMGгҖҖгҒЁгҒҷгӮӢгҖӮгғһгӮ°гғҚгӮ·гӮҰгғ гӮігғјгғігҒ®е®ҡи©•гғҰгғӢгғғгғҲгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒ“гҒ®гӮЁгғігӮҜгғӯгғјгӮёгғЈгҒ«гҒ„гҒҸгӮүгҒҸгӮүгҒ„гҒӘгӮүиЁұгҒӣгӮӢгҒ гӮҚгҒҶгҒӢпјҹ

жүӢи»ҪгҒ«дҪңгӮҢгӮӢгғ»гғ»гғ»зӣ®жЁҷгҒҜпј’дёҮеҶҶд»ҘдёӢгҒЁгҒ—гҒҹгҒ„гҖӮLEGOгҒҜгғ‘гғјгғ„гҒ§дҫЎж јгҒҢгҒҫгҒЎгҒҫгҒЎгҒ гҒҢгҖҒе№іеқҮгҒҷгӮӢгҒЁпј‘еҖӢпј’пјҗеҶҶгҒҸгӮүгҒ„гҒӢгҖӮгҒ—гҒҹгҒҢгҒЈгҒҰпјҳпјҗпјҗеҖӢзЁӢеәҰгҒ§пј‘зө„дҪңгӮҢгҒ°гӮҲгҒ•гҒқгҒҶгҒ гҖӮ

гҖҖгӮӮгҒЁгӮӮгҒЁLEGOгҒ§гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгӮ·гӮ№гғҶгғ гӮ’иЈҪдҪңгҒ—гҒҹгҒ®гҒҜе®ҹйЁ“зӣ®зҡ„гӮӮгҒӮгҒЈгҒҹгҖӮиӨҮйӣ‘гҒӘеҪўзҠ¶гӮ„еӨүжӣҙгҒҢе®№жҳ“гҒӘгҒҹгӮҒгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒ§гҒҜгҖҒз°ЎеҚҳгҒӘгӮЁгғігӮҜгғӯгғјгӮёгғЈгӮ’гӮҸгҒ–гӮҸгҒ–гӮігӮ№гғҲгҒ®гҒӢгҒӢгӮӢLEGOгҒ§йҖ гӮӢгғЎгғӘгғғгғҲгҒҜгҒӮгӮӢгҒ®гҒӢпјҹ

пјҲпј‘пјү иҰӢгҒҹзӣ®гҒ®йқўзҷҪгҒ•

иЁҖгӮҸгӮҢгҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°LEGOгҒЁж°—гҒҢд»ҳгҒӢгҒӘгҒ„гҒ гӮҚгҒҶгҖӮгғҮгӮ№гӮҜгғҲгғғгғ—гҒ§гӮӮзөөгҒ«гҒӘгӮӢгҖӮ

пјҲпј’пјү LEGOгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгҒ®йҹіиіӘ

з®ұйіҙгӮҠгҒ®з„ЎгҒ„LEGOгӮЁгғігӮҜгғӯгғјгӮёгғЈгҒ®гғ”гғҘгӮўгҒӘйҹігҖӮ

пјҲпј“пјү гғҳгғғгғүгғҰгғӢгғғгғҲдәӨжҸӣ

д»ҠеӣһгҒ®гғҳгғғгғүгғҰгғӢгғғгғҲгӮ’жЁҷжә–гғңгғғгӮҜгӮ№гҒЁгҒ—гҒҰгӮ·гғӘгғјгӮәеҢ–гҒ—гӮҲгҒҶгҖӮ

жҢҝгҒ’жӣҝгҒҲгҒҰжҘҪгҒ—гӮҖгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгӮӢгҖӮ

пјҲпј”пјү е°ҸеһӢгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгҒ®е®ҹйЁ“

е°ҸеһӢгҒ“гҒқгғҒгғҘгғјгғӢгғігӮ°гҒҢйҮҚиҰҒгҖӮгғҗгӮ№гғ¬гғ•гҒ®гғқгғјгғҲиӘҝж•ҙгҒӘгҒ©иҮӘеңЁгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҒ©гҒ“гҒӢгҒ®еӨ§еӯҰгҒ®йҹійҹҝз ”з©¶е®ӨгҒ§е®ҹйЁ“з”ЁгҒ«жҺЎз”ЁгҒ—гҒҰгҒҸгӮҢгҒӘгҒ„гҒӢгҒӘгҒӮгҖӮ

пјҲпј•пјү зҷәеұ•жҖ§

гғ‘гғјгғ„гӮ’иІ·гҒ„и¶ігҒӣгҒ°гҒ©гӮ“гҒ©гӮ“жӢЎејөгҒ§гҒҚгӮӢгҖӮз„ЎйҷҗгҒ®йқўзҷҪгҒ•гҒҢгҒӮгӮӢгҖӮ

гҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒ§иЁӯиЁҲгҒ«гҒҜгҒ„гӮҚгҒҶгҖӮ

|

пј’пјҚпј‘гҖҖгӮігғігӮ»гғ—гғҲгҒЁиЁӯиЁҲ |

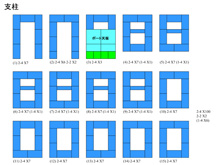

гӮігғігғ‘гӮҜгғҲгғҮгӮ¶гӮӨгғігҒЁгҒ„гҒҲгҒ°еҪўејҸгҒҜгғҗгӮ№гғ¬гғ•гҒ гӮҚгҒҶгҖӮ8cmгғҰгғӢгғғгғҲгӮ’жңҖе°ҸгҒ®гғңгғғгӮҜгӮ№H10 X W12 X D12пјҲ100X96X96mmпјүгҒ«еҸҺгӮҒгҒҰгғҳгғғгғүгғҰгғӢгғғгғҲгҒЁгҒҷгӮӢгҖӮ

гҖҖгӮ№гғҶгғ¬гӮӘгӮӨгғЎгғјгӮёеүөеҮәгҒ®гҒҹгӮҒгҒ«гҒҜгҒ“гҒ®гғңгғғгӮҜгӮ№гӮ’жө®гҒӢгҒ—гҒҹгҒ„гҖӮгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгӮ№гӮҝгғігғүгҒ«д№—гҒӣгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢеүҚжҸҗгҒ гҒӢгӮүи»ўеҖ’е®үе®ҡжҖ§гҒ«гӮӮй…Қж…®гҒ—гҒҹгҒ„гҖӮгҒ“гӮҢгӮүгҒӢгӮүгҖҒж”ҜжҹұгҒ«гҒ®гҒӣгҒҹгғҜгӮӨгғігӮ°гғ©гӮ№ж§ҳгҒ®гғҮгӮ¶гӮӨгғігҒЁгҒҷгӮӢгҖӮ

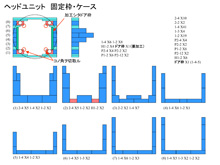

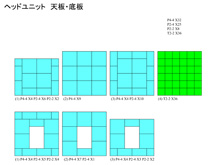

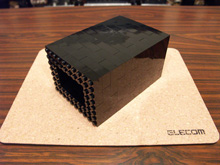

гғҳгғғгғүгғҰгғӢгғғгғҲгҒ®иЁӯиЁҲеӣійқўгӮ’еӣіпј‘гҖҒпј’гҒ«зӨәгҒҷгҖӮгҒқгӮҢгҒ«гҒ—гҒҰгӮӮгҒ“гҒ®DIYгҒ®гғҰгғӢгғғгғҲгҒҜгғһгӮ°гғҚгғғгғҲгҒҢгҒ§гҒӢгҒ„гҖӮгғңгғғгӮҜгӮ№гҒҜи–„жқҝгғ–гғӯгғғгӮҜгҒ§дҪңгӮүгҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°гҒӘгӮүгҒӘгҒ„гҒӘгҖӮ

гӮӮгҒЎгӮҚгӮ“гҖҒгҒ“гҒ®еҪўзҠ¶гҒ«гҒӘгӮҢгҒ°иүҜгҒ„гҒ®гҒ§гҖҒеӣігҒҜеҸӮиҖғгҒ§еҖӢгҖ…гҒ®гғ‘гғјгғ„гҒҜиҮӘз”ұгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮе®ҹйҡӣгҖҒиЈҪдҪңгҒ—гҒҹгӮӮгҒ®гҒҜеӣійқўгҒ®гҒЁгҒҠгӮҠгҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҖӮеӣігҒ§гҖҢ2-4гҖҚгҒҜпј’Xпј”еҪўзҠ¶гҒ®гғ–гғӯгғғгӮҜгӮ’зӨәгҒҷгҖӮгҖҢP2-4гҖҚгҒҜ3mmеҺҡгҒ•гҒ®пј’Xпј”гғ—гғ¬гғјгғҲгҖҒгҖҢпјЁ1-2гҖҚгҒҜ4mmз©ҙгҒӨгҒҚгҒ®гғ“гғјгғ гғ–гғӯгғғгӮҜгҖҒгҖҢT2-2гҖҚгҒҜеҢ–зІ§гӮҝгӮӨгғ«гҒ§гҒӮгӮӢпјҲгғүгӮўжһ гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒҜеҫҢиҝ°пјүгҖӮеҢ–зІ§гӮҝгӮӨгғ«гҒҜгҒӘгҒҸгҒҰгӮӮиүҜгҒ„гҒҢгҖҒиҰӢгҒҹзӣ®гҒҢгҒҫгҒЈгҒҹгҒҸйҒ•гҒҶгҖӮгҒӮгҒҲгҒҰLEGOгӮүгҒ—гҒ•гӮ’ж®ӢгҒҷгҒ®гӮӮдёҖиҖғгҒ§гҒҜгҒӮгӮӢгҒҢгҖӮ

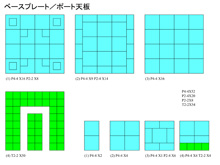

еӣіпј“гҒ«гғҷгғјгӮ№йғЁеҲҶгҖҒеӣіпј”гҒ«ж”ҜжҹұгӮ’зӨәгҒҷгҖӮж”ҜжҹұгҒҜгҒ§гҒҚгӮӢгҒ гҒ‘зҹӯгҒҸгҒ—гҒҹгҒӢгҒЈгҒҹгҒҢгҖҒи©ҰиҒҙгҒ§гҒ“гҒ®й•·гҒ•гҒ«жұәгӮҒгҒҹгҖӮиҰӢгҒҹзӣ®гҒ®гғҗгғ©гғігӮ№гӮӮйҮҚиҰ–гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

гғҷгғјгӮ№гҒ®иЈҸйқўгҒ«P2-2гғ‘гғјгғ„гҒ«гғ•гӮ§гғ«гғҲгӮ·гғјгғ«гӮ’иІјгҒЈгҒҹи¶ігӮ’пјҳеҖӢгҒӨгҒ‘гӮӢгҖӮ

гҖҖдёӢйғЁгҒ«гғқгғјгғҲгӮ’иЁӯгҒ‘гҒҹгғӘгӮўгғҗгӮ№гғ¬гғ•гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮеӣіпј”гҒ®1-4гғ‘гғјгғ„гҒ®з¶ҷгҒҺи¶ігҒ—гҒ§гғқгғјгғҲгҒ®гғҒгғҘгғјгғӢгғігӮ°гӮ’иЎҢгҒҶгҖӮпј—еҸ·ж©ҹгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘеӨ–йғЁгғқгғјгғҲгҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒ®гҒ§иӘҝж•ҙгҒҜеӨҡе°‘еҺ„д»ӢгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҒ“гҒ®иЁӯиЁҲгҒ§гғ‘гғјгғ„гӮ’ж•°гҒҲгӮӢгҒЁиЎЁпј‘гҒ«гҒӘгӮӢгҖӮгғҲгғјгӮҝгғ«880еҖӢгҖӮгҒҫгҒӮгҒҫгҒӮгҒӢгҖӮгҒ“гӮҢгҒ«гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҖҒжҺҘз¶ҡз«ҜеӯҗпјҲM4гӮ·гғЈгғјгӮ·гӮҝгғјгғҹгғҠгғ«пјүгҖҒй…Қз·ҡжқҗгҖҒгғңгғ«гғҲгҖҒгғҠгғғгғҲгҖҒеҗёйҹіжқҗгҒӘгҒ©гҒҢеҝ…иҰҒгҒЁгҒӘгӮӢгҖӮе®үдҫЎгҒӘгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгӮ’йҒёгҒ№гҒ°пј’дёҮеҶҶд»ҘдёӢгҒ«гҒ§гҒҚгӮӢгҖӮгҒқгҒ®е ҙеҗҲгӮӮеҸ–гӮҠд»ҳгҒ‘з©ҙгғ”гғғгғҒгҒҜеҗҢдёҖгҒӘе ҙеҗҲгҒҢеӨҡгҒ„гҒ®гҒ§гҖҒгҒ“гҒ®гғңгғғгӮҜгӮ№гҒ®гӮўгғ¬гғігӮёгҒ§гҒ„гҒ‘гӮӢгҒ гӮҚгҒҶгҖӮ

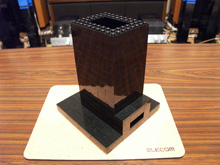

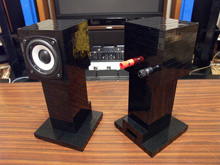

е®ҢжҲҗеҶҷзңҹгӮ’еҶҷзңҹпј“гҖҒпј”гҒ«зӨәгҒҷгҖӮгғҮгӮёгӮ«гғЎгӮ’еӨүгҒҲгҒҹгҒ®гҒ§еӨҡе°‘гҒҜиүҜгҒҸж’®гӮҢгҒҹгҒӢгҒӘпјҹ

|

пј’пјҚпј’гҖҖиЈҪдҪңжүӢй Ҷ |

гғ»гғҰгғӢгғғгғҲ

гҒқгӮҢгҒ§гҒҜиЈҪдҪңгҒ—гӮҲгҒҶгҖӮгғҰгғӢгғғгғҲгҒ®еӣәе®ҡгҒҜM3гҒ®й•·гӮҒпјҲ30mmпјүгҒ®пј–и§’з©ҙд»ҳгҒҚгғңгғ«гғҲгӮ’з”ЁгҒ„гӮӢгҖӮгғ“гғјгғ гғ–гғӯгғғгӮҜгҒҜдёҲеӨ«гҒӘABSжЁ№и„ӮгҒЁгҒҜгҒ„гҒҲгғ—гғ©гӮ№гғҒгғғгӮҜгҒӘгҒ®гҒ§гҖҒеј·гҒҸз· гӮҒгҒ“гӮҖгҒЁз°ЎеҚҳгҒ«еүІгӮҢгҒҰгҒ—гҒҫгҒҶгҖӮгғҜгғғгӮ·гғЈгҖҒгӮ№гғ—гғӘгғігӮ°гғҜгғғгӮ·гғЈгӮ’йҖҡгҒ—гҒҰгғҖгғ–гғ«гғҠгғғгғҲгҒ§гӮҶгӮӢгҒҝжӯўгӮҒгҒҷгӮӢгҖӮгғңгғғгӮҜгӮ№гғүгғ©гӮӨгғҗгғјгҒҢдҫҝеҲ©гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮпјҲеҶҷзңҹпј•пјү

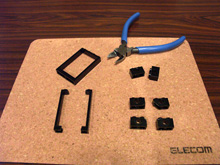

гғ»гғ‘гғјгғ„гҒ®еҠ е·Ҙ

гҒ“гҒ®гғҰгғӢгғғгғҲгҒҜгғ•гғ©гғігӮёгҒҢи§’еһӢгҒӘгҒ®гҒ§гҖҒеӣәе®ҡжһ гҒ«йҡҷй–“гҒҢй–ӢгҒ„гҒҰгҒ—гҒҫгҒҶгҖӮгҒ“гҒ®гҒҫгҒҫгҒ§гҒҜгҒҫгҒҡгҒ„гҒ®гҒ§гҖҒгғүгӮўжһ гҒЁгҒ„гҒҶгғ‘гғјгғ„гӮ’пј’гҒӨгҒ«еҲҮгӮҠеҸ–гӮҠеҠ е·ҘгҒ—гҒҰзӣ®ејөгӮҠгҒ«з”ЁгҒ„гӮӢгҖӮеҶҷзңҹпј–гҒ®гӮҲгҒҶгҒ«гғӢгғғгғ‘гҒ§з°ЎеҚҳгҒ«еҠ е·ҘгҒ§гҒҚгӮӢгҖӮLEGOгҒҜеҠ е·ҘгҒӘгҒ—гҒ§гғҰгғӢгғғгғҲеӣәе®ҡгҒ§гҒҚгӮӢгҒЁеүҚиҝ°гҒ—гҒҹгҒҢеҲғзү©дҪҝгҒЈгҒҰгҒ”гӮҒгӮ“гҒӘгҒ•гҒ„гҖӮгҒ•гӮүгҒ«гҖҒгғ“гғјгғ гғ‘гғјгғ„гҒ®и§’гӮӮгғҰгғӢгғғгғҲгҒЁе№ІжёүгҒҷгӮӢгҒ®гҒ§еҲҮеҸ–гӮӢгҖӮпј‘еҖӢжҝҖгҒ—гҒҸеҠ е·ҘгҒ—гҒҰгҒӮгӮӢгҒҢгҖҒз«ҜеӯҗзүҲгҒЁгҒ®е№ІжёүгҒ®гҒҹгӮҒгҖӮ

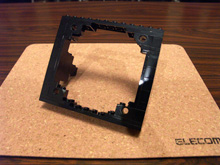

гғ»гғҰгғӢгғғгғҲгҒ®еӣәе®ҡ

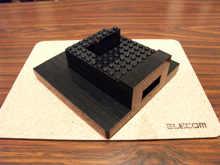

е®ҢжҲҗгҒ—гҒҹеӣәе®ҡжһ гӮ’еҶҷзңҹпј—гҖҒпјҳгҒ«зӨәгҒҷгҖӮгғңгғ«гғҲжӯўгӮҒгҒҷгӮӢйҡӣгҖҒгғ–гғӯгғғгӮҜгҒҢз·©гӮ“гҒ§гҒҸгӮӢгҒ®гҒ§жҠјгҒ•гҒҲгҒӘгҒҢгӮүиЎҢгҒҶгҖӮгӮӮгҒЁгӮӮгҒЁгғ–гғӯгғғгӮҜгҒ®гғ”гғғгғҒгҒ«з„ЎзҗҶгӮ„гӮҠеӣәе®ҡгҒҷгӮӢгҒ®гҒ§жӯӘгҒҢеҮәгӮӢгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮз«ҜеӯҗзүҲгҒҜдёҠеҒҙгҒҢдҪңжҘӯгҒ—гӮ„гҒҷгҒ„гҖӮпјҲеҶҷзңҹпјҷгҖҒпј‘пјҗпјү

гғ»гӮҝгғјгғҹгғҠгғ«

гғ“гғјгғ гғ–гғӯгғғгӮҜгҒ«гӮҝгғјгғҹгғҠгғ«гӮ’еӣәе®ҡгҒ—гҖҒгӮұгғјгғ–гғ«гӮ’й…Қз·ҡгҒҷгӮӢгҖӮM4гҒ«гҒҙгҒЈгҒҹгӮҠгҒ®з©ҙгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮпјҲеҶҷзңҹпј‘пј‘пјү

гғ»гғҳгғғгғүгғҰгғӢгғғгғҲгҒ®зө„гҒҝз«ӢгҒҰгҖҖ

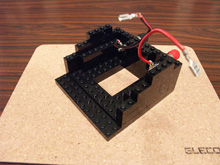

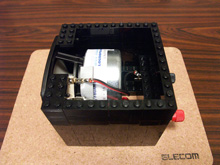

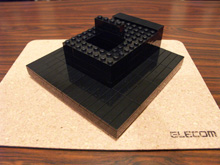

еә•жқҝгҒ«гғ–гғӯгғғгӮҜгҒЁгӮҝгғјгғҹгғҠгғ«гӮ’д»ҳгҒ‘гӮӢ пјҲеҶҷзңҹпј‘пј’пјүгҖӮ

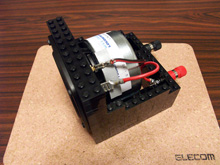

гғҰгғӢгғғгғҲгҒ®д»ҳгҒ„гҒҹеӣәе®ҡжһ гӮ’зө„гҒҝиҫјгҒҝй…Қз·ҡгҒҷгӮӢ пјҲеҶҷзңҹпј‘пј“пҪһпј‘пј•пјүгҖӮ

еҗёйҹіжқҗгҒҜгҒҠеҫ—ж„ҸгҒ®жҙ»жҖ§зӮӯдёҖиўӢпјҲеҶҷзңҹпј‘пј–гҖҒпј‘пј—пјүгҖӮ

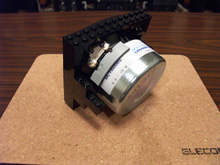

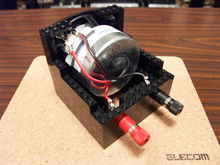

е®ҢжҲҗгҒ—гҒҹгғҳгғғгғүгғҰгғӢгғғгғҲпјҲеҶҷзңҹпј‘пјҳгҖҒпј‘пјҷпјүгҖӮ

гғ»гғңгғҮгӮЈйғЁгҒ®зө„гҒҝз«ӢгҒҰ

ж”ҜжҹұгҒҜгҒҹгҒ гҒ®зӯ’пјҲеҶҷзңҹпј’пјҗпјүгҖӮ

гғҷгғјгӮ№гҒ«гғқгғјгғҲгӮ’зө„гҒҝз«ӢгҒҰгӮӢгҖӮгғҒгғҘгғјгғӢгғігӮ°з”ЁгҒ®гғ—гғ¬гғјгғҲгҒҜгҒ“гҒ®гӮҲгҒҶгҒ«д»ҳгҒ‘гӮӢ

пјҲеҶҷзңҹпј’пј‘пјҢпј’пј’пјүгҖӮи¶ігҒҜпјҳз®ҮжүҖгҖӮгҒЎгӮҮгҒЈгҒЁеӨҡгҒ„гҒҢгҖҒгғҳгғғгғүгғҰгғӢгғғгғҲеӣәе®ҡжҷӮгҒ«дёҠгҒӢгӮүжҠјгҒ—д»ҳгҒ‘гӮӢгҒ®гҒ§пјҲи»ҪгҒҸгҒҹгҒҹгҒҚиҫјгӮҖгҒЁиүҜгҒ„пјүдёӯеӨ®гҒ«гӮӮи¶ігҒҢеҝ…иҰҒгҒ§гҒӮгӮӢпјҲеҶҷзңҹпј’пј“пјүгҖӮ

е®ҢжҲҗгҒ—гҒҹгғңгғҮгӮЈйғЁпјҲеҶҷзңҹпј’пј”пјүгҖӮ

гғ»гғҳгғғгғүгғҰгғӢгғғгғҲгӮ’еҸ–гӮҠд»ҳгҒ‘гҒҰе®ҢжҲҗпјҒпјҲеҶҷзңҹпј’пј•пјү

|

пј’пјҚпј“гҖҖи©ҰиҒҙгҒЁгғҒгғҘгғјгғӢгғігӮ° |

ж—©йҖҹи©ҰиҒҙгҖӮгҒ“гҒ®гғһгӮ°гғҚгӮ·гӮҰгғ гғҰгғӢгғғгғҲгҒҜгӮігғјгғігҒ®гӮ№гғҲгғӯгғјгӮҜгҒҢеӨ§гҒҚгҒҸгҖҒ8cmгҒӘгҒ®гҒ«зөҗж§ӢдҪҺйҹігҒҢгҒ§гӮӢгҖӮгғҗгӮ№гғ¬гғ•гғқгғјгғҲгҒ®гғҒгғҘгғјгғӢгғігӮ°гғ—гғ¬гғјгғҲгҒҜз„ЎгҒ—гҒ§гҒЎгӮҮгҒҶгҒ©иүҜгҒӢгҒЈгҒҹгҖӮгғқгғјгғҲй•·гҒҜзҙ„55mmгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮе°ҸеһӢгҒӘгӮүгҒ§гҒҜгҒ®иұҠгҒӢгҒӘгӮ№гғҶгғ¬гӮӘгӮӨгғЎгғјгӮёгҖӮй«ҳеҹҹгҒҜгғһгӮ°гғҚгӮ·гӮҰгғ гҒ®жҳҺгӮӢгҒ•гҒ«гӮӯгғЈгғ©гӮҜгӮҝгғјгҒҢж„ҹгҒҳгӮүгӮҢгӮӢгҒҢгҖҒеҖӢжҖ§зҡ„гҒ§йқўзҷҪгҒ„гҒЁгӮӮжҖқгҒҲгӮӢгҖӮ

йҹігҒҜй§ҶеӢ•гҒҷгӮӢгӮўгғігғ—гҒ§еӨ§гҒҚгҒҸеӨүеҢ–гҒҷгӮӢгҖӮжҢҒгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгӮўгғігғ—гӮ’гҒ„гӮҚгҒ„гӮҚгҒӨгҒӘгҒҺеӨүгҒҲгҒҰи©ҰиҒҙгҒ—гҒҹгҖӮгӮўгғігғ—гҒЁгҒ®зӣёжҖ§гӮ’жҺўгӮӢгҒ®гӮӮгҒҫгҒҹгҒЁгҒҰгӮӮйқўзҷҪгҒ„гҖӮгӮ„гҒҜгӮҠдҪҺиғҪзҺҮгҒ®е°ҸеһӢгғҗгӮ№гғ¬гғ•гҒ«гҒҜPPпјҲгғ—гғғгӮ·гғҘгғ—гғ«пјүгҒ®еӨҡжҘөз®ЎгӮўгғігғ—гҒҢеҗҲгҒҶгҖӮSUNVALLEY AUDIOгҒ•гӮ“гҒӢгӮүд»ҘеүҚиіје…ҘгҒ—гҒҰзө„гҒҝз«ӢгҒҰгҒҹVP-3488гҒҢгғҷгӮ№гғҲгҒ§гҒӮгҒЈгҒҹпјҲеҶҷзңҹпј’пј–пјүгҖӮ

гҒ“гӮҢгҒӘгӮүгҒ°зҷәиЎЁгҒ§гҒҚгӮӢгҖӮгҒЁгҖҒиЁҖгҒҶгҒ“гҒЁгҒ§гҒ“гҒ®з¬¬пј’е ұгӮ’жӣёгҒ„гҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

|

пј“пјҺ гҒҠгӮҸгӮҠгҒ« |

пј–еҸ·ж©ҹгҒӢгӮүеӨ–гҒ—гҒҹгғҒгӮҝгғігӮігғјгғігҒ®8cmгғ•гғ«гғ¬гғігӮёTBгҖҖW3-1231SHгӮ’дҪҝгҒЈгҒҰгғҳгғғгғүгғҰгғӢгғғгғҲгӮ’жҢҝгҒ’жӣҝгҒҲз”ЁгҒ«иЈҪдҪңгҒ—гҒҹгҖӮпјҲгғңгғҮгӮЈгӮӮгӮӮгҒҶдёҖзө„дҪңгҒЈгҒҰгҒ—гҒҫгҒЈгҒҹгҖҖеҶҷзңҹпј’пј—пјүгҖӮ

гҒ“гҒ®гғҰгғӢгғғгғҲгҒҜеӨ§еӨүгӮЁгғ¬гӮ¬гғігғҲгҒӘйҹігҒҢгҒҷгӮӢгҖӮгғқгғјгғҲгҒ®гғҒгғҘгғјгғӢгғігӮ°гғ—гғ¬гғјгғҲгҒҜпј“жһҡпјҲгғқгғјгғҲй•·зҙ„85mmпјүгҒҢгғҷгӮ№гғҲгғҗгғ©гғігӮ№гҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҖӮеӨңдёӯгҒ«е°ҸйҹійҮҸгҒ§жҘҪгҒ—гӮҖгҒ«гҒҜжңҖй«ҳгҒ®гӮ·гӮ№гғҶгғ гҒҢе®ҢжҲҗгҒ—гҒҹгҖӮ

гҒ•гҒҰгҖҒпјҷеҸ·ж©ҹгҒҜгҒ©гҒҶгҒҷгӮӢгҒӢпјҹгғ»гғ»гғ»

гҒҳгҒӨгҒҜгҖҒгҒҡгҒЈгҒЁйҖ гҒЈгҒҰгҒҝгҒҹгҒ„гҒЁжҖқгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢж–№ејҸгҒҢгҒӮгӮӢгҖӮ

ж¬ЎгҒҜгҒ„гӮҲгҒ„гӮҲгӮ№гғ‘гӮӨгғ©гғ«гғӣгғјгғігҒ«жҢ‘жҲҰгҒҷгӮӢгғ»гғ»гғ»дәҲе®ҡгҖӮ