|

LEGO SPEAKER 第3е ұ вүӘ第2е ұ 第4е ұвү« |

пј¬пјҘпј§пјҜгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгҒ®иЈҪдҪңгҖҖ第3е ұ

гӮігғігғ‘гӮҜгғҲгғ»гӮ№гғ‘гӮӨгғ©гғ«гғӣгғјгғігҖҖпјҲпјҷеҸ·ж©ҹпјү

|

пј‘пјҺзҗҶжғігҒ®гӮЁгғігӮҜгғӯгғјгӮёгғЈж–№ејҸ |

гҖҖзҗҶжғігҒ®гӮЁгғігӮҜгғӯгғјгӮёгғЈж–№ејҸ

гҒЁгҒҜпјҹгҖҖгҒ©гҒҶгҒ„гҒҶгӮӮгҒ®гҒ§гҒӮгӮҚгҒҶгҒӢпјҹ

еүҚжҸҗгҒҜгғ•гғ«гғ¬гғігӮёпј‘зҷәгҒ®зӮ№йҹіжәҗеһӢгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгӮ·гӮ№гғҶгғ гҒЁгҒ—гҒҰиҖғгҒҲгҒҰгҒҝгҒҹгҒ„гҖӮ

й«ҳеҹҹгҒЁе®ҡдҪҚгҒҜдҪҝз”ЁгҒҷгӮӢгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒ®жҖ§иіӘгҒЁеӨ–еҪўгғҮгӮ¶гӮӨгғігҒ§гҒ»гҒЁгӮ“гҒ©жұәе®ҡгҒ•гӮҢгӮӢгҒ®гҒ§гҖҒгӮЁгғігӮҜгғӯгғјгӮёгғЈгҒ®ж–№ејҸгҒ§йҮҚиҰҒгҒӘгҒ®гҒҜдҪҺеҹҹгҒ®еҮҰзҗҶгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

|

пј‘пјҚпј‘гҖҖгғҗгӮ№гғ¬гғ•еһӢ |

гҖҖгғҗгӮ№гғ¬гғ•гҒҜе°ҸеһӢгҒ®гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгӮ’иЈҪдҪңгҒҷгӮӢе ҙеҗҲгҒ«гҒҜеҠ№жһңзҡ„гҒӘйҒёжҠһгҒЁиЁҖгҒҲгӮӢгҖӮе®№з©ҚгҒЁгғқгғјгғҲгҒ®з©әж°—гҒ®иіӘйҮҸгҒ«гӮҲгӮӢе…ұйіҙгҒ гҒӢгӮүе°ҸеһӢеҢ–гҒ§гҒҚгӮӢгҖӮдҪҺйҹігҒ®еў—еј·еҠ№жһңгӮӮй«ҳгҒ„гҖӮе®ҹйҡӣпј—еҸ·ж©ҹгҖҒпјҳеҸ·ж©ҹгҒ§жҺЎз”ЁгҒ—гҒҰгҒҠгӮҠгҖҒи©•дҫЎгҒ§гҒҚгӮӢгҖӮгҒ—гҒӢгҒ—гҖҒе…ұйіҙзӢ¬зү№гҒ®д»ҳеёҜйҹігҒҢгҒӮгӮҠгҖҒдҪҺйҹігӮӮйҒ…гӮҢгӮӢгҖӮгғқгғјгғҲгҒ®еҷҙеҮәгҒ—йҹігӮӮгҒӮгӮҠгҖҒзҗҶжғігҒЁгҒҜжҖқгҒҲгҒӘгҒ„гҖӮ

|

пј‘пјҚпј’гҖҖеҜҶй–үеһӢ |

гҖҖгғҰгғӢгғғгғҲгҒӢгӮүгҒ®гғҖгӮӨгғ¬гӮҜгғҲгҒ®йҹігҒҢиҒҙгҒ‘гӮӢгҖӮе…ұйіҙзҸҫиұЎгӮ’дјҙгӮҸгҒӘгҒ„гҒ®гҒ§зү№е®ҡгҒ®е‘Ёжіўж•°гҒ®еў—еј·гҒҢз„ЎгҒ„гҖӮгғҰгғӢгғғгғҲгҒёгҒ®иғҢең§гҒ®д»ҳеҠ гҒ«гӮҲгҒЈгҒҰиҖҗе…ҘеҠӣгҒҢдёҠгҒҢгӮӢгҒӘгҒ©гҒ®гғЎгғӘгғғгғҲгҒҢгҒӮгӮӢгҒҢгҖҒе®ҹйҡӣгҒҜгӮЁгғігӮҜгғӯгғјгӮёгғЈиҮӘдҪ“гҒҢеј·еҠӣгҒӘиғҢең§гҒ§жҢҜеӢ•гҒ—гҒҰдҪҺйҹігҒ®ж”ҫе°„дҪ“гҒЁгҒӘгӮӢгӮҲгҒҶгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒ гҒӢгӮүпј–еҸ·ж©ҹгҒ§гҒҜж„ҸеӨ–гҒӘгҒ»гҒ©дҪҺйҹігҒҢеҮәгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгӮігғігӮҜгғӘгғјгғҲгҒӘгҒ©гҒ§гӮ¬гғҒгӮ¬гғҒгҒ«дҪңгӮҢгҒ°еҲҘгҒ§гҒӮгӮҚгҒҶгҒҢгҖҒгҒқгӮ“гҒӘгҒ“гҒЁгӮ’гҒ—гҒҹгӮүгғҰгғӢгғғгғҲгҒ«гҒҷгҒ№гҒҰгҒ®иғҢең§гҒҢгҒӢгҒӢгҒЈгҒҰжӯӘгӮ“гҒ§гҒ—гҒӢгҒҹгҒӘгҒ„гҒ гӮҚгҒҶгҖӮзөҗеұҖгҖҒеҜҶй–үеһӢгҒҜгӮЁгғігӮҜгғӯгғјгӮёгғЈгӮ’жҘҪеҷЁгҒ®гӮҲгҒҶгҒ«йҹҝгҒӢгҒӣгҒҰйіҙгӮүгҒҷгӮ·гӮ№гғҶгғ гҒ гҒЁзҗҶи§ЈгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгҒ“гҒ®гҒҹгӮҒзӢ¬зү№гҒ®дҪҺйҹіиүІгҒҢгҒӮгӮҠгҖҒеҖӢдәәзҡ„гҒ«гҒҜгғҷгӮ№гғҲгҒЁгҒҜжҖқгҒҲгҒӘгҒ„гҖӮ

|

пј‘пјҚпј“гҖҖе…ұйіҙз®ЎеһӢ |

гҖҖпј”еҸ·ж©ҹгҒЁгҒ—гҒҰз§ҒгҒҢгғЎгӮӨгғігӮ·гӮ№гғҶгғ гҒ«жҺЎз”ЁгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢж–№ејҸгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

ж°—жҹұе…ұйіҙгҒӘгҒ®гҒ§гғҗгӮ№гғ¬гғ•гӮҲгӮҠгӮӮдҪҺйҹігҒ®йҒ…гӮҢж„ҹгҒҢз„ЎгҒ„гҖӮTQWTпјҲTapered Quarter Wave Tubeпјүж–№ејҸгҒӘгҒ®гҒ§гҖҒпј”еҲҶгҒ®О»гҒ§е…ұжҢҜгҒҷгӮӢгҖӮ100HzгҒ§з®Ўй•·85cmгҒЁгӮігғігғ‘гӮҜгғҲгҒ«гҒ§гҒҚгӮӢгҒ®гӮӮгғЎгғӘгғғгғҲгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒ—гҒӢгҒ—гҖҒй–ӢеҸЈйғЁгҒӢгӮүгҒ®й«ҳеҹҹгҒ®жјҸгӮҢгҒ§зӢ¬зү№гҒ®жҙһзӘҹйҹігҒҢгҒӮгӮӢгҖӮгӮ„гҒҜгӮҠе…ұйіҙж–№ејҸгҒӘгҒ®гҒ§зү№е®ҡгҒ®е‘Ёжіўж•°гҒҢеў—еј·гҒ•гӮҢгӮӢгҖӮпј“ж¬Ўе…ұйіҙпјҲ85cmгҒ§300HzпјүгӮӮе•ҸйЎҢгҖӮгҒӘгҒ©гҖҒгҒ“гӮҢгӮӮ гғҷгӮ№гғҲгҒЁгҒҜжҖқгҒҲгҒӘгҒ„гҖӮ

|

пј‘пјҚпј”гҖҖгғҗгғғгӮҜгғӯгғјгғүгғӣгғјгғіеһӢ |

гҖҖе®ҹгҒҜгҖҒгғҗгғғгӮҜгғӯгғјгғүгғӣгғјгғігҒҢBESTгҒ§гҒӮгӮӢгҒЁжҖқгҒЈгҒҰгҒ„гҒҹгҖӮиғҢең§гӮ’жңүеҠ№гҒ«еҲ©з”ЁгҒ—гҒҰдҪҺеҹҹгҒ®иғҪзҺҮгӮ’ж”№е–„гҒҷгӮӢгҖӮгғӣгғјгғігҒҜжң¬жқҘгҖҒе°ҸеҸЈеҫ„еӨ§жҢҜе№…гҒЁеӨ§еҸЈеҫ„е°ҸжҢҜе№…гҒ®еӨүжҸӣеҷЁгҒ§гҒӮгӮӢгҒҢгҖҒе°ҸеһӢгғҰгғӢгғғгғҲгҒ®дҪҺеҹҹгҒ§гҒ®з©әжҢҜгӮҠгӮ’гғӣгғјгғій–ӢеҸЈйғЁгҒ®з©әж°—гҒ®еӨ§йқўз©ҚжҢҜе№…гҒ«еӨүжҸӣгҒ—гҒҰж”№е–„гҒ—гҖҒиғҪзҺҮгӮ’еҗ‘дёҠгҒҷгӮӢгҖӮе®ҹгҒ«гҒҶгҒҫгҒ„ж–№ејҸгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒЁгҒ“гӮҚгҒҢгҖҒе®ҹйҡӣгҒ«иЈҪдҪңгҒ—гҒҰгҒҝгӮӢгҒЁгҒ„гӮҚгҒ„гӮҚе•ҸйЎҢгҒҢгӮҸгҒӢгҒЈгҒҰгҒҸгӮӢгҖӮеҠ№зҺҮгӮ’й«ҳгӮҒгӮӢгҒ«гҒҜгӮўгғ«гғҡгғігғӣгғ«гғігҒ®гӮҲгҒҶгҒӘзӣҙз®ЎгҒҢжңҖй«ҳгҒ§гҒӮгӮҚгҒҶгҒҢгҖҒгҒқгӮ“гҒӘгӮӮгҒ®гҒ§гҒҜе…ұйіҙз®ЎеӢ•дҪңгҒҢеј·зғҲгҒ«еҮәгҒҰгҒ—гҒҫгҒ„е•ҸйЎҢгҒ гӮҚгҒҶгҖӮ第дёҖгҖҒй•·гҒҷгҒҺгҒҰйғЁеұӢгҒ«зҪ®гҒ‘гҒӘгҒ„гҖӮгҒ—гҒҹгҒҢгҒЈгҒҰгҖҒжҠҳгӮҠжӣІгҒ’гҒҹгғ•гӮ©гғјгғ«гғҮгғғгғҲгғӣгғјгғігҒЁгҒӘгӮӢгҒҢгҖҒгҒ“гӮҢгҒҢеҠ№зҺҮгӮ’дҪҺдёӢгҒ•гҒӣгҖҒгҒҫгҒҹгҖҒжҠҳгӮҠжӣІгҒ’йғЁгҒ®йҹійҹҝгӮӨгғігғ”гғјгғҖгғігӮ№дёҚж•ҙеҗҲгҒӢгӮүеҸҚе°„гҒҢиө·гҒ“гӮҠзӢ¬зү№гҒ®гғӣгғјгғіжӯӘгҒҢзҷәз”ҹгҒҷгӮӢгҖӮпј’еҸ·ж©ҹгҒ§гҒҜпј”ж®өгҒ®гғ•гӮ©гғјгғ«гғҮгӮЈгғігӮ°гҒ§гҒ—гҒӢгӮӮ180еәҰгҒӘгҒ®гҒ§гҖҒгҒӢгҒӘгӮҠеҠ№зҺҮдҪҺдёӢгӮ’жӢӣгҒ„гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

е…ұйіҙз®ЎгҒЁгҒ—гҒҰгҒ®еӢ•дҪңгӮӮе•ҸйЎҢгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгғӣгғјгғійғЁгҒҜдёЎз«Ҝй–Ӣж”ҫгҒӘгҒ®гҒ§пј’еҲҶгҒ®О»гҒ§е…ұйіҙгҒ—гҒҰгҒ—гҒҫгҒҶгҖӮ 100cmгҒ§170HzгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒ“гҒ®д»ҳиҝ‘гҒ®е…ұйіҙгҒҜгҒ„гӮ„гҒӘгҒ®гҒ§гҖҒ100HzгҒҫгҒ§дёӢгҒ’гӮҲгҒҶгҒЁгҒҷгӮӢгҒЁ1.7mеҝ…иҰҒгҒ«гҒӘгӮӢгҖӮгҒ“гҒ®гҒҹгӮҒеӨ§еһӢгҒ«гҒӘгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢйҒҝгҒ‘гӮүгӮҢгҒӘгҒ„гғ»гғ»гғ»гҖӮ

гҖҖгҒ—гҒӢгҒ—гҖҒгӮ„гҒЈгҒұгӮҠгғҗгғғгӮҜгғӯгғјгғүгғӣгғјгғігҒ®йҹігҒҜж°—гҒ«е…ҘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

гҒӘгҒ«гӮҲгӮҠдҪҺйҹігҒҢпјҲз«ӢгҒЎдёҠгҒҢгӮҠгҒҢпјүж—©гҒ„гҖӮпј’еҸ·ж©ҹгҒҜдҪҝз”ЁгҒ—гҒҹгғҰгғӢгғғгғҲпјҲFOSTEXгҖҖ FE-108EОЈпјүгҒ®еҠ№жһңгҒҢеӨ§гҒҚгҒ„гҒҢгҖҒгҒҚгӮҸгӮҒгҒҰгғ‘гғҜгғ•гғ«гҒ§иҒҙгҒ„гҒҰгҒ„гҒҰжҘҪгҒ—гҒ„гҖӮгҒ“гҒ®гғҗгғғгӮҜгғӯгғјгғүгғӣгғјгғігҒ®е•ҸйЎҢгӮ’и§ЈжұәгҒ§гҒҚгӮҢгҒ°гҖҒгҒқгӮҢгҒҢз§ҒгҒ«гҒЁгҒЈгҒҰзҗҶжғігҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒӢпјҹ

|

пј‘пјҚпј•гҖҖгӮ№гғ‘гӮӨгғ©гғ«гғӣгғјгғіеһӢ |

гҖҖгҒқгҒ“гҒ§гҖҒгӮ№гғ‘гӮӨгғ©гғ«гғӣгғјгғігҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ д»ҘеүҚгҒӢгӮүгҒЁгҒҰгӮӮжіЁзӣ®гҒ—гҒҰгҒ„гҒҹж–№ејҸгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮиһәж—ӢйҡҺж®өгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘгғӣгғјгғігӮ’з”ЁгҒ„гӮҢгҒ°гҖҒ

гғ»йҹійҒ“гҒҢгӮ№гғ гғјгӮәгҒ§еҠ№зҺҮгҒҢиүҜгҒ„

гғ»гӮігғігғ‘гӮҜгғҲгҒ«й•·гҒ„йҹійҒ“гӮ’ж§ӢжҲҗгҒ§гҒҚгӮӢ

гғ»ж§ӢйҖ еј·еәҰгӮ’й«ҳгӮҒгӮүгӮҢгӮӢ

гғ»йҹійҒ“гҒ®й•·гҒ•гҒҢдёӯеҝғд»ҳиҝ‘гҒЁе‘Ёиҫәд»ҳиҝ‘гҒ§гҒӢгҒӘгӮҠе·®гҒҢеҮәгӮӢгҒ®гҒ§е…ұйіҙз®ЎеӢ•дҪңгҒҢз·©е’ҢгҒ•гӮҢгӮӢ

зҗҶжғізҡ„гғҮгӮ¶гӮӨгғігҒҜгӮөгӮ¶гӮЁгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘе·»иІқж§ӢйҖ гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ гҒЁгҒ“гӮҚгҒҢгҖҒгӮ№гғ‘гӮӨгғ©гғ«гғӣгғјгғігҒ«гҒҜгҒЁгӮ“гҒ§гӮӮгҒӘгҒ„ж¬ зӮ№гҒҢгҒӮгӮӢгҖӮ

гғ»йҖ гӮҢгҒӘгҒ„гғ»гғ»гғ»гҖҖ

зӢ¬зү№гҒ®ж–№жі•гҒ§е®ҹзҸҫгҒ—гҒҹдҫӢгӮ„гҖҒжө·еӨ–гғЎгғјгӮ«гғјгҒ§жЁ№и„ӮжҲҗеһӢгҒ®иЈҪе“ҒгҒҜгҒӮгӮӢгҒҢжҒҗгӮҚгҒ—гҒҸй«ҳдҫЎгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ гҒ§гӮӮгҖҒгҒ„гҒ„йҹігҒҷгӮӢгӮ“гҒ гӮҚгҒҶгҒӘгҒӮгҖӮгҒӮгҒ“гҒҢгӮҢгҒҰгҒ„гҒҹгғ»гғ»гғ»гҖӮ

|

пј’пјҺгӮ№гғ‘гӮӨгғ©гғ«гғӣгғјгғігҒ®иЁӯиЁҲ |

гҖҖз§ҒгҒ«гҒҜLEGOгҒҢгҒӮгӮӢгҖӮLEGOгҒӘгӮүгҒ°иӨҮйӣ‘гҒӘгӮ№гғ‘гӮӨгғ©гғ«гғӣгғјгғігҒҢйҖ гӮҢгӮӢгҒ®гҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒӢпјҹ ж—©йҖҹжӨңиЁҺгҒ—гҒҰгҒҝгӮҲгҒҶгҖӮ

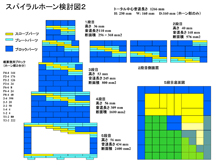

гӮ№гғ‘гӮӨгғ©гғ«гғӣгғјгғігҒ«гҒҜгғ”гғғгғҒдёҖе®ҡгҒ®гӮігғігӮ№гӮҝгғігғҲгғ”гғғгғҒпјҲгҒЁе‘јгҒ¶гҒ“гҒЁгҒ«гҒҷгӮӢпјүгҒЁеӨ–еҪўдёҖе®ҡгҒ®гӮігғігӮ№гӮҝгғігғҲгғ‘гӮӨгғ—пјҲгҒЁе‘јгҒ¶гҒ“гҒЁгҒ«гҒҷгӮӢпјүгҒҢгҒӮгӮӢгҒҢгҖҒзҗҶжғігҒҜгҒ“гҒ®гғҸгӮӨгғ–гғӘгғғгғүгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ гҒҫгҒҡгҒҜгӮігғігӮ№гӮҝгғігғҲгғ”гғғгғҒгҒ§иҖғгҒҲгҒҰгҒҝгӮӢгҖӮ

гғҗгғғгӮҜгғӯгғјгғүгғӣгғјгғігҒЁгҒ—гҒҰгҒҜгҖҒж•ҷ科жӣёгҒЁд»ҠгҒҫгҒ§гҒ®зөҢйЁ“гҒӢгӮүгҖҒ

гғ»гӮ№гғӯгғјгғҲйқўз©ҚгҒҜ16X16mmгҒЁгҒҷгӮӢ

гғ»й–ӢеҸЈйғЁйқўз©ҚгҒҜгҒ“гҒ®20еҖҚзЁӢеәҰгҒЁгҒҷгӮӢ

гғ»йҹійҒ“й•·гҒҜжңҖдҪҺгҒ§гӮӮ1mд»ҘдёҠгҒҜж¬ІгҒ—гҒ„

гҒӮгҒҫгӮҠжҖҘжҝҖгҒ«гғӣгғјгғіеҪўзҠ¶гӮ’еәғгҒ’гӮӢгҒЁгҖҒдҪҺеҹҹгҒ§йҒ©еҲҮгҒӘгғӣгғјгғігғӯгғјгғүгҒҢгҒӢгҒӢгӮүгҒӘгҒ„гҖӮгғӣгғјгғігҒҜеҶ…йғЁгҒ®з©әж°—гӮ’еӣәдҪ“гҒЁгҒ—гҒҰеӢ•дҪңгҒ•гҒӣгӮӢеҝ…иҰҒгҒҢгҒӮгӮӢпјҲж„ҹиҰҡзҡ„гҒ«гҒҜгғҲгӮігғӯгғҶгғігҒ®гӮҲгҒҶгҒӘжҠјгҒ—еҮәгҒ—гҒҢеҝ…иҰҒгҖҒгғҗгғҚеӢ•дҪңгҒҜгҒ„гҒ‘гҒӘгҒ„пјүгҖҒгҒ“гҒ®гҒҹгӮҒгҖҒгҒӮгӮӢзЁӢеәҰгҒ®гғӣгғјгғіе®№з©ҚгҒҢеҝ…иҰҒгҒ§йҹійҒ“гҒҢй•·гҒҸгҒӘгӮӢгҖӮгғҳгғғгғүгғҰгғӢгғғгғҲгҒ«гҒҜ8cmгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгӮ’з”ЁгҒ„гҒҰгӮігғігғ‘гӮҜгғҲгҒ«иЁӯиЁҲгҒҷгӮӢгҖӮе°ҸеһӢеҢ–гҒ“гҒқиЁӯиЁҲиҖ…йӯӮгҒҢзҮғгҒҲгӮӢгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢпјҲжң¬еҪ“гҒҜеӨ§еһӢгӮ·гӮ№гғҶгғ гӮ’иЈҪдҪңгҒҷгӮӢдәҲз®—гҒҢгғ»гғ»гғ»пјүгҖӮ

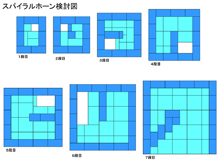

гҖҖд»ҘдёҠгҒӢгӮүжӨңиЁҺеӣігӮ’жҸҸгҒ„гҒҰиҰӢгӮӢгҖӮеӣіпј‘гҒҜпј—ж®өгҒ®гғңгғғгӮҜгӮ№ж§ӢйҖ гҒ§90еәҰеӣһи»ўгҒ—гҒӘгҒҢгӮүйҷҚгӮҠгҒҰгҒ„гҒҸж§ӢйҖ гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгғ»гғ»гғ»гҒӘгӮ“гҒ гҒ“гӮҠгӮғпјҹпјҒгҖҖгҒ“гӮ“гҒӘгҒ®гҒңгӮ“гҒңгӮ“гӮ№гғ‘гӮӨгғ©гғ«гҒҳгӮғгҒӮгҒӘгҒ„гҖӮйҹійҹҝиҝ·и·ҜгҒ«гҒҜгҒӘгӮӢгҒ гӮҚгҒҶгҒҢгҖҒйҹійҹҝгӮӨгғігғ”гғјгғҖгғігӮ№гҒ®дёҚж•ҙеҗҲгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҸгӮҠгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгғ»гғ»гғ»гғңгғ„пјҒгҖӮ

гҖҖDNAгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘиһәж—Ӣж§ӢйҖ гӮ’йҖ гӮҠгҒҹгҒ„гҖӮжҷ®йҖҡгҒӘгӮүгҒ°й ӯгҒ®дёӯгҒ§пј“DCGгӮҲгӮҚгҒ—гҒҸе®ҢжҲҗеҪўгҒҢгӮӨгғЎгғјгӮёгҒ§гҒҚгӮӢгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҒҢгҖҒд»ҠеӣһгҒҜз„ЎзҗҶгҒ гҖӮиӨҮйӣ‘гҒҷгҒҺгӮӢгҖӮгҒ—гҒӢгҒҹгҒӘгҒ„гҒ®гҒ§гҖҒе®ҹйҡӣгҒ«LEGOгҒ§йҒҠгӮ“гҒ§пјҲзө„гӮ“гҒ§пјүиҰӢгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гҒ—гҒҹгҖӮ

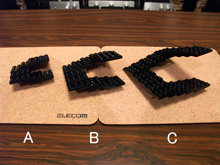

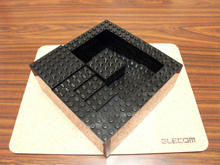

пј”Xпј”гӮөгӮӨгӮәгҒ®гғ—гғ¬гғјгғҲгҒ§иһәж—ӢйҡҺж®өгӮ’зө„гӮ“гҒ§гҒҝгҒҹгҖӮеҶҷзңҹпј’гҖҒAгҒҜпјҷжһҡгҒ§дёҖе‘ЁгҖӮгғ”гғғгғҒ26mmгҖҒдёӯеҝғгҒ®йҹійҒ“110mmгҖҒж–ӯйқўз©Қ368mm2пјҲеӨ–еЈҒгҒ§еӣІгҒҶгҒ®гҒ§йҹійҒ“йғЁеҲҶгҒҜ16mmX23mmпјүгҖӮBгҒҜ13жһҡгҒ§дёҖе‘ЁгҖӮгғ”гғғгғҒ40mmгҖҒйҹійҒ“168mmгҖҒж–ӯйқўз©Қ576mm2гҖӮCгҒҜ17жһҡгҒ§дёҖе‘ЁгҖӮгғ”гғғгғҒ53mmгҖҒйҹійҒ“245mmгҖҒж–ӯйқўз©Қ800mm2гҒЁгҒӘгӮӢгҖӮпј‘ж®өзӣ®гҒ«AгҖҒпј’ж®өзӣ®гҒ«BгҖҒпј“ж®өзӣ®гҒ«CгӮ’з”ЁгҒ„гҒҰгҖҒпј”ж®өзӣ®гҒҜCгҒ®гғ”гғғгғҒгҒ§гғ—гғ¬гғјгғҲгӮ’пј”Xпј–гҒ«еәғгҒ’гӮҢгҒ°йҹійҒ“309mmгҖҒ ж–ӯйқўз©Қ1600mm2гҒ«гҖҒпј•ж®өзӣ®гҒҜпј”XпјҳгҒ®гғ—гғ¬гғјгғҲгҒ§йҹійҒ“434mmгҖҒж–ӯйқўз©Қ2400mm2гҒ«гҒ§гҒҚгӮӢгҖӮгҒ„гҒ‘гҒқгҒҶгҒ гҖӮеӣіпј’гҒ«гғӣгғјгғійғЁеҲҶгҒ®жӨңиЁҺеӣігӮ’зӨәгҒҷгҖӮ

гҒ“гҒ®иЁӯиЁҲгҒӘгӮүгҒ°жҜ”ијғзҡ„ж»‘гӮүгҒӢгҒӘйҹійҒ“гҒҢж§ӢжҲҗгҒ§гҒҚгӮӢгҖӮгғҲгғјгӮҝгғ«й•·гӮӮ1200mmд»ҘдёҠгҒӮгӮӢгҖӮгғ–гғӯгғғгӮҜгҒҜгғӣгғјгғійғЁеҲҶгҒ гҒ‘гҒ§1300еҖӢд»ҘдёҠпјҲпј’еҸ°еҲҶпјүдҪҝз”ЁгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гҒӘгӮӢгҖӮ

жңЁиЈҪгҒ§гҒҜе®ҹзҸҫгҒ§гҒҚгҒӘгҒ„LEGOгҒӘгӮүгҒ§гҒҜгҒ®иӨҮйӣ‘гҒӘж§ӢйҖ дҪ“гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

|

пј“пјҺиЈҪдҪң |

гҖҖеҲҶеүІгҒ—гҒҰиЈҪдҪңгҒ§гҒҚгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«иЁӯиЁҲгҒ—гҒҹгҒ®гҒ§иЈҪдҪңгӮӮжҜ”ијғзҡ„е®№жҳ“гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҒ„гҒӨгӮӮжҖқгҒҶгҒҢгҖҒLEGOгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгҒҜжң¬еҪ“гҒ«иЈҪдҪңгҒҢжҘҪгҒ—гҒ„гҖӮгҒҫгҒӮгҖҒйҒҠгӮ“гҒ§гӮӢгӮҲгҒҶгҒӘгӮӮгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҒӢгӮүеҪ“然гҒӢпјҹгҖҖжүӢгӮӮжұҡгӮҢгҒӘгҒ„гҒ—гҖҒжңЁеұ‘гӮ„еЎ—ж–ҷгҒ§йғЁеұӢгӮ’жұҡгҒҷгҒ“гҒЁгӮӮгҒӘгҒ„гҖӮе®ҢжҲҗеҫҢгҒ®иӘҝж•ҙгӮӮе®№жҳ“гҒ§гҖҒгҒҷгҒҗгҒ«йіҙгӮүгҒ—гҒҰе®ҹз”ЁгҒ«иҖҗгҒҲгӮӢгҖӮе·Ҙе…·гҒ§жҖӘжҲ‘гҒ®еҚұйҷәгӮӮз„ЎгҒ„пјҲи…ұйһҳзӮҺгҒ«гҒӘгӮӢеҸҜиғҪжҖ§гҒҜгҒӮгӮӢгҒҢгғ»гғ»гғ»гҒҶгҒҶгҒЈжүӢгҒҢз—ӣгҒ„пјҒпјүгҖӮ

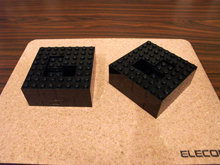

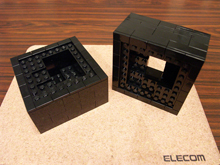

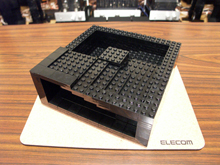

гҖҖе®ҢжҲҗгҒ—гҒҹпј‘ж®өзӣ®гӮ’еҶҷзңҹпј“гҒ«зӨәгҒҷгҖӮеҗҢж§ҳгҒ«пј’ж®өзӣ®пҪһпј•ж®өзӣ®гӮ’еҶҷзңҹпј”пҪһпј—гҒ«зӨәгҒҷгҖӮ

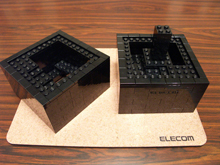

е·ҰеҸігҒ§иһәж—Ӣж–№еҗ‘гӮ’еӨүгҒҲгҒҰгҒӮгӮӢгҖӮ

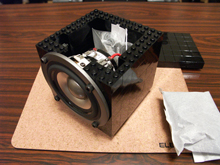

гҖҖпј‘еҸ°еҲҶгҒ®гғӣгғјгғійғЁеҲҶж§ӢжҲҗйғЁе“ҒгӮ’еҶҷзңҹпјҳгҒ«гҖҒзө„гҒҝз«ӢгҒҰеҫҢгӮ’еҶҷзңҹпјҷгҒ«зӨәгҒҷгҖӮ

пј‘ж®өзӣ®

пј’ж®өзӣ®

пј“ж®өзӣ®

пј”ж®өзӣ®

пј•ж®өзӣ®

ж§ӢжҲҗгғ‘гғјгғ„

гғӣгғјгғійғЁгҒ®зө„гҒҝз«ӢгҒҰ

жҙ»жҖ§зӮӯгҒЁзҙ…иҢ¶гҒ®е…Ҙжӣҝ

гҖҖгғҳгғғгғүгғҰгғӢгғғгғҲгҒҜгҒ©гҒҶгҒҷгӮӢгҒӢпјҹ

жң¬жқҘгҒҜдҪҝз”ЁгҒҷгӮӢгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒҜQtsгӮ„moгҒЁгҒ„гҒЈгҒҹгӮ№гғҡгғғгӮҜгҒ§йҒёжҠһгҒҷгҒ№гҒҚгҒ гҒҢгҖҒз§ҒгҒҜгғ«гғғгӮҜгӮ№гҒ§йҒёгӮ“гҒ§гҒ„гӮӢгҖӮгӮ«гғғгӮігҒ„гҒ„гғҰгғӢгғғгғҲгӮ’дҪҝгҒЈгҒҰгҒҝгҒҹгҒ„гҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

е®ҹгҒҜгҖҒеҪ“еҲқгҖҒдҪҝз”ЁгғҰгғӢгғғгғҲгҒ«гҒҜPARC AudioгҒ®8cmгӮҰгғғгғүгӮігғјгғігҖҒDCU-F101WгӮ’иҖғгҒҲгҒҰгҒ„гҒҹгҖӮгҒҢгҖҒе®ҹйҡӣгҒ«иЈ…зқҖгҒ—гҒҹгҒЁгҒ“гӮҚгҖҒгҒ“гҒ®гғҰгғӢгғғгғҲгҒҜгҒЁгҒҰгӮӮгӮігғігғ—гғ©гӮӨгӮўгғігӮ№гҒҢй«ҳгҒҸгҖҒгҒӮгҒҫгӮҠгғӣгғјгғігӮ·гӮ№гғҶгғ гҒЁзӣёжҖ§гҒҢиүҜгҒҸгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҖӮгҒқгҒ“гҒ§гҖҒжҖҘйҒҪгҖҒпјҳеҸ·ж©ҹгҒӢгӮүгғҒгӮҝгғігӮігғјгғіTB (TangBand)гҖҖW3-1231SHгӮ’еӨ–гҒ—гҒҰгҒҚгҒҰз”ЁгҒ„гӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гҒ—гҒҹгҖӮгғҳгғғгғүгғҰгғӢгғғгғҲгӮ’жЁҷжә–еҢ–гҒ—гҒЁгҒ„гҒҰиүҜгҒӢгҒЈгҒҹгҒӘгҒӮгҖӮ

гҒҹгҒ гҒ—гҖҒгғӣгғјгғігӮ·гӮ№гғҶгғ гҒ«з”ЁгҒ„гӮӢе ҙеҗҲгҖҒеҗёйҹіжқҗгҒҜдёҚиҰҒгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮеҗёйҹіжқҗгҒҜгғҗгӮ№гғ¬гғ•гӮ„еҜҶй–үеһӢгҒӘгҒ©гҒ®иғҢең§гӮ’еҮҰзҗҶгҒ—гҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°гҒӘгӮүгҒӘгҒ„ж–№ејҸгҒ§гҒҜеҝ…й ҲгҒ§гҒӮгӮӢгҒҢгҖҒиғҢең§гӮ’жңүеҠ№еҲ©з”ЁгҒҷгӮӢгғӣгғјгғігӮ·гӮ№гғҶгғ гҒ§гҒҜгҒӣгҒЈгҒӢгҒҸгҒ®гӮЁгғҚгғ«гӮ®гғјгӮ’ж®әгҒ—гҒҰгҒ—гҒҫгҒҶгҒ®гҒ§гҖҒеҗёйҹіжқҗгҒҜгҒ„гӮүгҒӘгҒ„гҖӮгҒҹгҒ гҖҒеҶ…йқў64mmгҒ®гӮӯгғҘгғјгғ–еҪўзҠ¶гҒ§гҒҜ2пҪһ3kHzгҒ§е®ҡеңЁжіўгҒҢз”ҹгҒҳгӮӢжҒҗгӮҢгҒҢгҒӮгӮӢгҒ®гҒ§гҖҒз§ҒгҒҜзҙ…иҢ¶пјҲгҒ®гғҶгӮЈгғјгғҗгғғгӮ°пјүгӮ’з”ЁгҒ„гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮд»ҠеӣһгҒҜй«ҳзҙҡгҒӘгӮўгғјгғ«гӮ°гғ¬гӮӨгӮ’йҒёжҠһгҒ—гҒҰгҒҝгҒҹгҖӮгҒЁгҒҰгӮӮиүҜгҒ„йҰҷгӮҠгҒҢгҒҷгӮӢгҖӮдёҠе“ҒгҒӘйҹігҒ«гҒӘгӮӢгҒЁгҒ„гҒ„гҒӘгҖӮпјҲеҶҷзңҹпј‘пјҗпјү

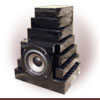

гҖҖе®ҢжҲҗгҒ—гҒҹпјҷеҸ·ж©ҹгҖҒгӮігғігғ‘гӮҜгғҲгғ»гӮ№гғ‘гӮӨгғ©гғ«гғӣгғјгғігҒ®еӨ–иҰігӮ’еҶҷзңҹпј‘пј‘гҖҒпј‘пј’гҒ«зӨәгҒҷгҖӮ

|

пј”пјҺи©ҰиҒҙ |

гҖҖйҹігҒҜгҒ©гҒҶгҒӢпјҹгғ»гғ»гғ»и©ҰиҒҙгӮ’еҝҳгӮҢгҒҰеӨңдёӯгҒҫгҒ§жҘҪгҒ—гӮ“гҒ§гҒ—гҒҫгҒЈгҒҹгҖӮ йҹігӮ’ж–Үеӯ—гҒ§иЎЁзҸҫгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҜеӣ°йӣЈгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ 第дёҖеҚ°иұЎгҒҜгғ»гғ»гғ»гҒҷгҒ”гҒ„йҹігҒ§гҒҜгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҖӮеӨ§еһӢгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгҒ«иІ гҒ‘гҒӘгҒ„гҒҷгҒ”гҒ„йҹігҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҖӮ гҒ§гӮӮгҖҒгӮҲгҒҸиҒҙгҒҚгҒ“гӮҖгҒЁгҖҒдҪҺеҹҹгҒҢжҘөгӮҒгҒҰиҮӘ然гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгғҗгӮ№гғ¬гғ•гҒ®гӮҲгҒҶгҒӘгӮҜгӮ»гӮӮгҒӘгҒҸгҖҒе…ұйіҙз®ЎгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘзү№е®ҡе‘Ёжіўж•°гҒ®еў—еј·ж„ҹгӮӮгҒӘгҒ„гҖӮгҒЎгӮғгӮ“гҒЁгғҗгғғгӮҜгғӯгғјгғүгғӣгғјгғігҒ®ж—©гҒ„дҪҺйҹігҒҢеҮәгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ гҒ гҒҢгҖҒгҒЁгҒҰгӮӮиҮӘ然гҖӮ гҖҖгӮ„гҒҜгӮҠгӮ№гғ‘гӮӨгғ©гғ«гғӣгғјгғігҒҜгҒ„гҒ„гҖӮз§ҒгҒ®LEGOгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгҒ®дёӯгҒ§гӮӮ8cmгғҰгғӢгғғгғҲгҒЁгҖҒгҒ“гҒ®гӮігғігғ‘гӮҜгғҲгғҮгӮ¶гӮӨгғігӮ’иҖғгҒҲгӮҢгҒ°жңҖй«ҳгҒ гҒЁи©•дҫЎгҒ—гҒҹгҒ„гҖӮ д»ҠеҫҢгҒҜгӮ№гғ‘гӮӨгғ©гғ«гғӣгғјгғігҒ«жіЁеҠӣгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гҒӘгӮҠгҒқгҒҶгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

|

пј•пјҺ гҒҠгӮҸгӮҠгҒ« |

пјҳеҸ·ж©ҹгҒқгҒ®пј’

гҖҖгғҸгӮӨгӮігғігғ—гғ©гӮӨгӮўгғігӮ№гғҰгғӢгғғгғҲDCU-F101W гҒҜпјҳеҸ·ж©ҹгғңгғҮгӮЈгҒ«иЈ…зқҖгҒ—гҖҒж”ҜжҹұгҒ«гӮӮжҙ»жҖ§зӮӯгӮ’и©°гӮҒгҖҒ гғҗгӮ№гғ¬гғ•гғқгғјгғҲгӮ’гӮҰгғ¬гӮҝгғігҒ§еЎһгҒ„гҒ§гӮігғігғ‘гӮҜгғҲгҒӘ еҜҶй–үеһӢгҒ«гҒ—гҒҹгҖӮгҒ“гӮ“гҒӘгҒ«е°ҸгҒ•гҒ„гҒ®гҒ«еҚҒеҲҶгҒ«дҪҺеҹҹгҒҢ еҮәгӮӢгҖӮеӨңдёӯгҒ®BGMз”ЁгҒ«жңҖйҒ©гҒӘгӮ·гӮ№гғҶгғ гҒЁгҒӘгҒЈгҒҹгҖӮ пјҲеҶҷзңҹпј‘пј”пјү гҖҖ2007е№ҙгҒ®еӨҸдј‘гҒҝгҒӢгӮүиЈҪдҪңгӮ’е§ӢгӮҒгҒҹLEGO гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгҒ§гҒӮгӮӢгҒҢгҖҒпј‘е№ҙгҒ§пјҷеҸ·ж©ҹгҒҫгҒ§йҖ гӮҠгҖҒ еӨ§еӨүеӢүеј·гҒ«гҒӘгҒЈгҒҹгҖӮгҒ“гҒ®иЈҪдҪңгғ”гғғгғҒгӮӮLEGOгҒӘгӮү гҒ§гҒҜгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҒқгӮҢгҒ«гҒ—гҒҰгӮӮз§ҒгҒ®гғҮгӮ¶гӮӨгғігҒҜгҖҒгҒӘгӮ“гҒ§гҒҝгӮ“гҒӘгӮЁгӮёгғ—гғҲиҖғеҸӨеӯҰгҒ®еҮәеңҹе“ҒгҒ®гӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒ—гҒҫгҒҶгҒ®гҒ§гҒӮгӮҚгҒҶгҖӮ ж¬ЎеӣһгҖҒпј‘пјҗеҸ·ж©ҹгҒҜгӮўгғӢгғҗгғјгӮөгғӘгғјгғўгғҮгғ«гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгӮігғігӮ»гғ—гғҲгҒҜгҖҢз”ҹзү©гғҮгӮ¶гӮӨгғігҖҚпјҹ