|

LEGO SPEAKER 第4е ұ вүӘ第3е ұ 第5е ұвү« |

пј¬пјҘпј§пјҜгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгҒ®иЈҪдҪңгҖҖ第4е ұ

пј‘пјҗеҸ·ж©ҹеӨ–иҰіпјҲе®Үе®ҷдәәгҒ§гҒҜгҒӘгҒ„пјү

|

пј‘пјҺ еӨҸдј‘гҒҝгҒ®иҮӘз”ұз ”з©¶ |

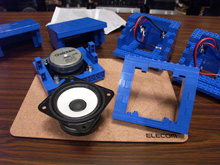

еҫ…жңӣгҒ®еӨҸдј‘гҒҝгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮеӯҰз ”гҒ®гҖҢеӨ§дәәгҒ®з§‘еӯҰгҖҚгҒ«гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгҒ®гӮӯгғғгғҲгҒҢеҮәгҒҰгҒ„гҒҹгҒ®гҒ§дҪңгҒЈгҒҰгҒҝгҒҹгҖӮз®ұгӮ’дҪңгӮӢгҒ®гҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгҖҒгҒӘгӮ“гҒЁгғҰгғӢгғғгғҲгҒ®гӮӯгғғгғҲгҒ§гҒӮгӮӢпјҲеҶҷзңҹпј’пјүгҖӮTVз”ЁгҒ®гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгҒҝгҒҹгҒ„гҒ§гғҒгғјгғ—гҒ§гҒӮгӮӢгҒҢгҖҒзҷҪгҒ„гӮігғјгғігҒҢгҒӘгҒӢгҒӘгҒӢиүҜгҒ„ж„ҹгҒҳпјҲеҶҷзңҹпј“пјүгҖӮ

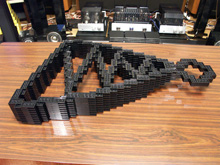

ж—©йҖҹLEGOгҒ§з®ұгӮ’дҪңгҒЈгҒҰгҒҝгҒҹгҖӮгҒ“гҒ®пј—пҪғпҪҚгғ•гғ«гғ¬гғігӮёгғҰгғӢгғғгғҲгӮ’96пҪҚпҪҚгӮӯгғҘгғјгғ–гҒ®жЁҷжә–гғҳгғғгғүгғҰгғӢгғғгғҲгҒ«еҸҺгӮҒгӮӢпјҲеҶҷзңҹпј”гҖҒпј•пјүгҖӮгӮЁгғігӮҜгғӯгғјгӮёгғЈеҪўејҸгҒҜгҒ©гҒҶгҒҷгӮӢгҒӢпјҹз°ЎеҚҳгҒӘеҜҶй–үеһӢгҒ«гҒ—гҒҰгҒҝгӮҲгҒҶгҖӮ

гғҳгғғгғүгғҰгғӢгғғгғҲгҒЁеҗҢдёҖгӮөгӮӨгӮәгҒ®еҜҶй–үз®ұгӮ’дҪңгӮӢгҖӮгӮҸгҒ–гҒЁи–„гҒ„гғ–гғӯгғғгӮҜгҒ§з®ұйіҙгӮҠгӮ’з©ҚжҘөзҡ„гҒ«еҲ©з”ЁгҒҷгӮӢгҖӮдёӯгҒ«гҒҜжҙ»жҖ§зӮӯгӮ’пј“иўӢи©°гӮҒгӮӢпјҲеҶҷзңҹпј–пјүгҖӮгғҳгғғгғүгғҰгғӢгғғгғҲгҒЁгҒ®й–“гҒҜж”ҜжҹұгҒ§гҒӨгҒӘгҒҗгҒҢгҖҒгҒ“гҒ®йғЁеҲҶгҒҢгғқгғјгғҲгҒЁгҒ—гҒҰгӮӮеӢ•дҪңгҒҷгӮӢгҒҜгҒҡгҒ§гҖҒгҒ“гҒ®й•·гҒ•гҒ§дҪҺеҹҹгҒ®гғ¬гӮ№гғқгғігӮ№гҒҢеӨүеҢ–гҒҷгӮӢгҒ гӮҚгҒҶгҖӮи©ігҒ—гҒ„еӢ•дҪңгҒҜдәҲжё¬еӣ°йӣЈгҒӘгҒ®гҒ§гҖҒжңҖйҒ©й•·гҒҜгӮ«гғғгғҲпјҶгғҲгғ©гӮӨгҒЁгҒҷгӮӢгҖӮ

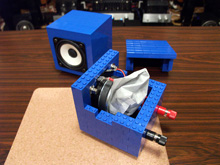

е®ҢжҲҗгҒ—гҒҹе°ҸеһӢгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгҒҜгҖҒгҒӘгӮ“гҒӢдёӯеӯҰз”ҹгҒ®еӯҰең’зҘӯеҮәеұ•дҪңе“ҒгҒ®гӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒ—гҒҫгҒЈгҒҹпјҲеҶҷзңҹпј—пјүгҖӮж”ҜжҹұгҒҜпј“гғ–гғӯгғғгӮҜпјҲ3cmпјүгҒ§гҒҜзҹӯгҒҷгҒҺгҖҒпј•гғ–гғӯгғғгӮҜд»ҘдёҠгҒ§гҒҜгғҗгғ©гғігӮ№гҒҢжӮӘгҒ„гҒ®гҒ§5cmгҒ«гҒ—гҒҹгҖӮж„ҸеӨ–гҒЁиүҜгҒ„йҹігҒҢгҒҷгӮӢгҖӮжүӢдҪңгӮҠгҒ®гғҰгғӢгғғгғҲгҒҜпјҲгғңгғігғүгҒ§иІјгҒЈгҒҹгҒ гҒ‘гҒ гҒҢпјүгҒЁгҒҰгӮӮж„ӣзқҖгҒҢгӮҸгҒҸгӮӮгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

еҗҢгҒҳгҖҢеӨ§дәәгҒ®з§‘еӯҰгҖҚгҒ®йӣ»жұ ејҸзңҹз©әз®ЎгӮўгғігғ—гҒЁзө„гҒҝеҗҲгӮҸгҒӣгҒҰгҖҒгӮӯгғҘгғјгғҲгҒӘiPodгӮ·гӮ№гғҶгғ гҒҢгҒ§гҒҚгҒҹпјҲеҶҷзңҹпјҳпјүгҖӮгҒ•гҒҰгҖҒжң¬йЎҢгҒ«е…ҘгӮҚгҒҶгҖӮд»ҠеӣһгҒҜпј‘пјҗеҸ·ж©ҹгҒ®иЈҪдҪңгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

|

пј’пјҺ гғҮгӮ¶гӮӨгғігӮігғігӮ»гғ—гғҲ |

еүҚеӣһгҒ®пјҷеҸ·ж©ҹгҒ®иЈҪдҪңгҒ§гҖҒгӮ№гғ‘гӮӨгғ©гғ«гғӣгғјгғігҒ®е„Әз§ҖжҖ§гҒҢзҗҶи§ЈгҒ§гҒҚгҒҹгҖӮгҒ—гҒӢгҒ—гҖҒпјҷеҸ·ж©ҹгҒҜз®ұзҠ¶гҒ®иһәж—ӢйҡҺж®өгӮ’з©ҚгҒҝдёҠгҒ’гҒҹж§ӢйҖ гҒ§гҖҒзҗҶжғізҡ„гҒӘгҖҒгҒӘгӮҒгӮүгҒӢгҒӘгӮ№гғ‘гӮӨгғ©гғ«гғӣгғјгғігҒЁгҒҜзЁӢйҒ гҒ„гҖӮйҹійҒ“гҒ®ж–ӯйқўз©ҚгҒҢз®ұгҒ®и§’йғЁеҲҶгҒ§еў—жёӣгҒ—гҒҰгҒ—гҒҫгҒҶгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒ“гҒ®и§’йғЁеҲҶгҒ§иӨҮйӣ‘гҒӘеҸҚе°„гҒҢз”ҹгҒҳгҖҒйҹігҒ«еҪұйҹҝгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒЁиҖғгҒҲгӮүгӮҢгӮӢгҖӮе®ҹйҡӣгҖҒжіЁж„ҸгҒ—гҒҰйҹігӮ’иҒҙгҒҸгҒЁзӢ¬зү№гҒ®гӮЁгӮігғјж„ҹгҒҢгҒӮгӮӢгҖӮжӮӘгҒ„еҖӢжҖ§гҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒ®гҒ гҒҢгҖҒгҒ“гҒ®гҒӮгҒҹгӮҠгҒҢпјҷеҸ·ж©ҹгҒ®е•ҸйЎҢзӮ№гҒ§гҒӮгӮҚгҒҶгҖӮ

пј‘пјҗеҸ·ж©ҹгҒ®гӮігғігӮ»гғ—гғҲгҒҜгҒӘгӮҒгӮүгҒӢгҒӘиһәж—Ӣж§ӢйҖ гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮиҖғгҒҲгҒҰгҒҝгӮҢгҒ°гҖҒгғҙгӮЎгӮӨгӮӘгғӘгғігӮӮгӮ®гӮҝгғјгӮӮжҘҪеҷЁгҒҜгҒҝгӮ“гҒӘзҫҺгҒ—гҒ„жӣІйқўж§ӢйҖ гҒЁгҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгӮЁгғігӮҜгғӯгғјгӮёгғЈгӮӮйҹійҹҝзҡ„гҒ«гҒҜз®ұеһӢгҒҢиүҜгҒ„гҒЁгҒҜжҖқгҒҲгҒӘгҒ„гҖӮ

LEGOгҒӘгӮүгҒ°гҖҒгӮӮгҒЈгҒЁиӨҮйӣ‘гҒӘж§ӢйҖ дҪ“гӮ’иЈҪдҪңгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгӮӢгҒҜгҒҡгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒ“гӮҢгҒҫгҒ§гҒ®иЁӯиЁҲгҒҜгғҷгғјгӮ№гӮ„гғҸгӮ«гғһгӮ’йҖ гӮҠгҖҒгҒ“гҒ®дёҠгҒ«жң¬дҪ“гӮ’зө„гҒҝдёҠгҒ’гҒҰгҒ„гҒҹгҖӮгҒ“гҒ®ж§ӢйҖ гҒ§гҒҜгҒ©гҒҶгҒ—гҒҰгӮӮз…ҷзӘҒзҠ¶гҒ®гғ‘гӮӨгғ—еһӢгҒӢгғ”гғ©гғҹгғғгғүеҪўзҠ¶гҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒ—гҒҫгҒҶгҖӮ

зҗҶжғізҡ„гҒӘгӮ№гғ‘гӮӨгғ©гғ«гғӣгғјгғігғ»гӮЁгғігӮҜгғӯгғјгӮёгғЈгҒҜгӮөгӮ¶гӮЁгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘе·»иІқж§ӢйҖ гҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒ гӮҚгҒҶгҒӢпјҹгҒЁеүҚеӣһгӮӮжӣёгҒ„гҒҹгҖӮиҮӘ然гҒ«еӯҰгҒ№гҖҒгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮпј‘пјҗеҸ·ж©ҹгҒ®гғҮгӮ¶гӮӨгғігӮігғігӮ»гғ—гғҲгҒҜгҖҢгӮөгӮ¶гӮЁгҒ®е…·зҸҫеҢ–гҖҚгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒ“гҒ®гҒҹгӮҒгҒ«ж №жң¬зҡ„гҒӘдҪңгӮҠж–№гӮ’еӨүгҒҲгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гҒ—гҒҹгҖӮ 90еәҰгҒ®зҷәжғігҒ®и»ўжҸӣгҒ§гҒӮгӮӢ

|

пј“пјҺ иЁӯиЁҲ |

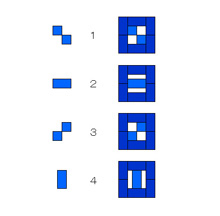

д»ҠеӣһгҒ®иЁӯиЁҲеӣігҒҜз„ЎгҒ„гҖӮдёҚеҸҜиғҪгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮзҸҫе ҙеҲӨж–ӯгҒ§зө„гҒҝдёҠгҒ’гӮҲгҒҶгҖӮж§ӢйҖ гҒ®еҹәжң¬гҒҜеӣіпј‘гҒ«зӨәгҒҷгӮҲгҒҶгҒ«е·»иІқгҒ®ж–ӯйқўж§ӢйҖ гӮ’LEGOгҒ§йҖ гӮӢгҖӮгҒӨгҒҫгӮҠгҖҒеҘҘгҒӢгӮүжүӢеүҚгҒ«з©ҚгҒҝдёҠгҒ’гӮӢгҖӮгҒ“гҒ®ж§ӢйҖ гҒӘгӮүгҒ°иӨҮйӣ‘гҒӘеҪўзҠ¶гӮ’ж§ӢзҜүгҒ§гҒҚгӮӢгҖӮеҘҘеҒҙгҒЁжүӢеүҚеҒҙгҒ§гӮ№гғӯгғјгғ—гҒ®ж–№еҗ‘гӮ’еӨүгҒҲгӮӢгҖӮжң¬жқҘгҒӘгӮүеҘҘиЎҢгҒҚеҒҙгҒ«гӮӮгӮ№гғӯгғјгғ—гҒҢеҝ…иҰҒгҒ гҒҢгҖҒгҒқгҒ“гҒҫгҒ§гҒҜдҪңгӮҠгҒ“гҒҫгҒӘгҒ„гҖӮгҒ“гҒ®ж§ӢйҖ гҒ§пј”гӮҝгғјгғігҒ®гӮ№гғ‘гӮӨгғ©гғ«гҒ«гҒӘгӮӢгҖӮдёӯеҝғйҹійҒ“й•·гҒҜ1.2mгҒҸгӮүгҒ„гҒӢгҖӮ

LEGOгҒ®гғ”гғјгӮ№гҒҜе°ҸгҒ•гҒ„гҒ»гҒҶгҒҢиҮӘз”ұеәҰгҒҜй«ҳгҒ„гҖӮ2X4еҺҡгҒ•3.3mmгҒ®гғ—гғ¬гғјгғҲгҒ§ж§ӢзҜүгҒҷгӮӢгҖӮгҒ–гҒЈгҒЁиЁҲз®—гҒҷгӮӢгҒЁгғ»гғ»гғ»зҙ„5000еҖӢеҝ…иҰҒгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ ж—©йҖҹжүӢй…ҚгҒ—гҒҹпјҲгҒҶгҒҗгҒ…пјҒй«ҳгҒ„пјҒпјүгҖӮ

гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒҜгҒ©гҒҶгҒҷгӮӢгҒӢпјҹгғ»гғ»гғ»дҪҝгҒЈгҒҰиҰӢгҒҹгҒ„гғҰгғӢгғғгғҲгҒҢгҒӮгҒЈгҒҹгҖӮVifaгҒ®8cmгӮ°гғ©гӮ№гғ•гӮЎгӮӨгғҗгғјгӮігғјгғігғ»гғ•гғ«гғ¬гғігӮёгҖҒTG9FD-10-04гҒ§гҒӮгӮӢпјҲеҶҷзңҹпјҷгҖҖеӨ§дәәгҒ®з§‘еӯҰгҒ«дјјгҒҰгҒ„гӮӢгҒҢеҲҘзү©пјүгҖӮ

гҖҖ гҒ“гӮҢгӮ’гғҳгғғгғүйғЁеҲҶгҒ«зө„гҒҝиҫјгӮҖгҖӮгҒ“гӮҢгҒҫгҒ§гҒЁгғ–гғӯгғғгӮҜгҒ®ж–№еҗ‘гҒҢз•°гҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒ“гҒЁгҒ«жіЁж„ҸгҒ•гӮҢгҒҹгҒ„пјҲеҶҷзңҹпј‘пјҗпјүгҖӮ

|

пј”пјҺ иЈҪдҪңйҒҺзЁӢ |

гҒҫгҒҡгҖҒдёӯеҝғгҒ«гҒӘгӮӢе·»иІқгҒ®ж–ӯйқўгӮ’йҖ гӮӢгҖӮе·ҰеҸігҒ§еҜҫз§°гҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢпјҲеҶҷзңҹпј‘пј‘пјүгҖӮжүӢеүҚеҒҙгҒ«зө„гҒҝдёҠгҒ’гӮӢгҖӮгғ—гғ¬гғјгғҲгғ”гғјгӮ№гҒҜз·ЁгҒҝгҒ“гҒҫгӮҢгӮӢгҒ®гҒ§й«ҳгҒ„еј·еәҰгҒҢеҫ—гӮүгӮҢгӮӢпјҲеҶҷзңҹпј‘пј’гҖҒпј‘пј“пјүгҖӮ

иЈҸеҒҙгҒҜйҖҶгҒ®гӮ№гғӯгғјгғ—гӮ’зө„гҒҝдёҠгҒ’гӮӢпјҲеҶҷзңҹпј‘пј”пјүгҖӮ

еҺҡгҒҝгӮ’зўәдҝқгҒ—гҒҹгӮүжӣІйқўж§ӢйҖ гҒ§гғ•гӮҝгӮ’гҒҷгӮӢпјҲеҶҷзңҹпј‘пј•гҖҒпј‘пј–пјүгҖӮ

гғӣгғјгғійғЁеҲҶгҒ®е®ҢжҲҗпјҲеҶҷзңҹпј‘пј—гҖҒпј‘пјҳпјүгҖӮ

гғҰгғӢгғғгғҲйғЁеҲҶгӮ’зө„гҒҝз«ӢгҒҰгӮӢпјҲеҶҷзңҹпј‘пјҷпјүгҖӮ

е®ҢжҲҗгҒ—гҒҹпј‘пјҗеҸ·ж©ҹпјҲеҶҷзңҹпј’пјҗпјүгҖӮеӣӣж–№гҒӢгӮүиӨҮйӣ‘гҒӘеҪўзҠ¶гӮ’иҰӢгӮӢпјҲеҶҷзңҹпј’пј‘пҪһпј’пј”пјүгҖӮ

гӮӮгҒҜгӮ„е№іиЎҢйқўгӮӮеһӮзӣҙгӮӮз„ЎгҒ„гҖӮ

|

пј•пјҺ и©ҰиҒҙ |

гҒ•гҒҰгҖҒгҒ©гӮ“гҒӘйҹігҒҢгҒҷгӮӢгҒ®гҒӢпјҹгҖҖгҒ„гҒӨгӮӮж–°гҒ—гҒ„гӮ·гӮ№гғҶгғ гҒҢгҒ§гҒҚгҒӮгҒҢгӮӢгҒЁгҖҒи©ҰиҒҙгҒ«гӮҸгҒҸгӮҸгҒҸгҒҷгӮӢгҖӮз§ҒгҒҜгҒ“гҒ®ж„ҹгҒҳгӮ’еҫ—гҒҹгҒҸгҒҰLEGOгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгӮ’дҪңгӮҠз¶ҡгҒ‘гҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒӢгӮӮгҒ—гӮҢгҒӘгҒ„гҖӮ

и©ҰиҒҙгҖӮгғ»гғ»гғ»гҒҷгҒ”гҒ„йҹігғ»гғ»гғ»гҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҖӮпјҳcmгғҰгғӢгғғгғҲгҒ«йҒҺеәҰгҒӘжңҹеҫ…гҒҜгҒ§гҒҚгҒӘгҒ„гҖӮгҒ—гҒӢгҒ—гҖҒпјҷеҸ·ж©ҹгҒ«гҒӮгҒЈгҒҹгӮЁгӮігғјж„ҹгҒҜи§Јж¶ҲгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮиӘҮејөж„ҹгҒ®гҒӘгҒ„иҮӘ然гҒӘйҹігҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒ“гҒ®VifaгҒ®гғҰгғӢгғғгғҲгҒҜгҖҒгҒӘгҒӢгҒӘгҒӢе„Әз§ҖгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮеӨ§йҹійҮҸгҒ§гӮӮз ҙ綻гҒҢе°‘гҒӘгҒ„гҖӮгӮ°гғ©гӮ№гғ•гӮЎгӮӨгғҗгғјгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒ§жңҹеҫ…гҒ—гҒҹгҒҢгҖҒй«ҳеҹҹгӮӮгҒЁгҒҰгӮӮгҒҚгӮҢгҒ„гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

иӮқеҝғгҒӘдҪҺеҹҹгҒҜпјҹгӮ№гғ‘гӮӨгғ©гғ«гғӣгғјгғігҒ®иүҜгҒ•гҒҜеҮәгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгҒҢгҖҒеӨ§еһӢеҢ–гҒ—гҒҹеүІгҒ«гҒҜгҒӮгҒҫгӮҠдјёгҒігҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҖӮгғҰгғӢгғғгғҲгҒ®й§ҶеӢ•йҷҗз•ҢгҒ§гҒӮгӮҚгҒҶпјҲеҶҷзңҹпј’пј•гҖҖеӨ§еһӢеҢ–гҒ—гҒҹгҒ®гҒ§гӮ№гӮҝгғігғүгҒҢй«ҳгҒҷгҒҺгӮӢпјүгҖӮ

LEGOгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгҒ®зү№й•·гҒ«иӘҝж•ҙгҒ®е®№жҳ“гҒ•гҒҢгҒӮгӮӢгҒҢгҖҒд»ҠеӣһгӮӮгӮ№гғӯгғјгғҲеҫ„гҒ®жӢЎеӨ§гӮ„еҗёйҹіжқҗгҒ®д»ҳеҠ пјҲгҒҜгҒҳгӮҒгҒҜеҗёйҹіжқҗз„ЎгҒ—гҒ«гҒ—гҒҹгҒҢгҖҒгҒҷгҒ“гҒ—гҒ«гҒҺгӮ„гҒӢгҒ гҒЈгҒҹгҒ®гҒ§гғҶгӮЈгғјгғҗгғғгӮ°жҢҝе…ҘпјүгҖҒгғҳгғғгғүйғЁеҲҶгҒ®е®№з©ҚеӨүжӣҙгҒӘгҒ©гҒ®иӘҝж•ҙгӮ’иЎҢгҒЈгҒҹгҖӮгҒЁгҒ“гӮҚгҒҢгҖҒгӮ№гғӯгғјгғҲеҫ„гҒ®жӢЎеӨ§гҒҜгҒ“гӮҢгҒҫгҒ§гҒ«гҒӘгҒҸеӨ§жүӢиЎ“гҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒ—гҒҫгҒЈгҒҹгҖӮжЁҷжә–гғҳгғғгғүгғҰгғӢгғғгғҲгӮӮеҲ©з”ЁгҒ§гҒҚгҒӘгҒ„гҒ®гҒ§гғҰгғӢгғғгғҲдәӨжҸӣгӮӮе®№жҳ“гҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҖӮгҒ“гҒ®гҒӮгҒҹгӮҠгҒҜгҖҒгҒ“гҒ®зө„гҒҝдёҠгҒ’ж§ӢйҖ гҒ®иӘІйЎҢгҒ§гҒӮгӮӢгҒҢгҖҒи©•дҫЎгҖҒиӘҝж•ҙгӮ’з¶ҷз¶ҡгҒ—гҒҰиЎҢгҒҸгҖӮ

гҒқгӮҢгҒ«гҒ—гҒҰгӮӮдёҚж°—е‘ігҒӘгғўгғҺгӮ’йҖ гҒЈгҒЎгӮғгҒЈгҒҹгҒӘгҒӮгҖӮиҒҙгҒ„гҒҰгҒ„гӮӢгҒЁеҢ–зү©гҒ«зқЁгҒҫгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҒҝгҒҹгҒ„гҒ гҖӮеёӮиІ©гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгҒҢеӣӣи§’гҒ„зҗҶз”ұгҒҢгӮҸгҒӢгҒЈгҒҹгӮҲгҒҶгҒӘж°—гҒҢгҒҷгӮӢгғ»гғ»гғ»гҖӮ

|

пј–пјҺ иҝҪеҠ е ұе‘Ҡ |

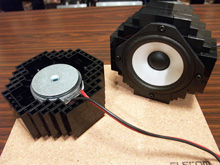

еӨұж•—дҪңгҒ гҒЈгҒҹпј‘еҸ·ж©ҹгӮ’и§ЈдҪ“гҒ—гҒҰе°ҸеһӢгҒ®е…ұйіҙз®Ўж–№ејҸгҒ®пј•еҸ·ж©ҹгӮ’йҖ гҒЈгҒҹгҒҢгҖҒе…ұйіҙз®ЎгҒЁгҒ—гҒҰгҒҜ10cmгғҰгғӢгғғгғҲгҒ®пј”еҸ·ж©ҹгҒ®ж–№гҒҢй«ҳжҖ§иғҪгҒ§пј•еҸ·ж©ҹгҒҜгҒ»гҒЁгӮ“гҒ©еҮәз•ӘгҒҢгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҖӮгҒқгҒ“гҒ§гҖҒгҒҫгҒҹи§ЈдҪ“гҒ—гӮҲгҒҶгҒӢгҒЁжҖқгҒЈгҒҹгҒҢгҖҒеӣіпј’гҒ«зӨәгҒҷгӮҲгҒҶгҒӘз°Ўжҳ“гҒ®иһәж—Ӣж§ӢйҖ гӮ’е…ұйіҙз®ЎгҒ«жҢҝе…ҘгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гғҖгғ–гғ«гӮ№гғ‘гӮӨгғ©гғ«гғӣгғјгғігҒ«гҒӘгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«ж°—гҒҢд»ҳгҒ„гҒҹгҖӮгғ”гғғгғҒгӮ’ж®өж•°гҒ§еў—еҠ гҒ—гҒҰгҒ„гҒҸгӮігғігӮ№гӮҝгғігғҲгғ‘гӮӨгғ—ж§ӢйҖ гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮж—©йҖҹи©ҰгҒ—гҒҰгҒҝгӮӢгҖӮ

еҶҷзңҹпј’пј–гҒ«зӨәгҒҷй»„иүІгҒ„еҶ…йғЁж§ӢйҖ гӮ’жҢҝе…ҘгҒ—гҒҹпјҲдёҖйғЁгғ‘гғјгғ„гҒҢгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҒ®гҒ§й»’гҒҢгҒҫгҒҳгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢпјүгҖӮгҒ“гӮ“гҒӘз°ЎеҚҳгҒӘж§ӢйҖ гҒ§гӮӮеҚҒеҲҶгҒ«гӮ№гғ‘гӮӨгғ©гғ«гғӣгғјгғігҒ®гғЎгғӘгғғгғҲгӮ’еҮәгҒӣгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгӮҸгҒӢгҒЈгҒҹгҖӮпјҷеҸ·ж©ҹгӮ„д»ҠеӣһгҒ®пј‘пјҗеҸ·ж©ҹгҒҜиӨҮйӣ‘гҒ§иЈҪдҪңгӮӮе®№жҳ“гҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒҢгҖҒгҒ“гҒ®з°Ўжҳ“ж§ӢйҖ гҒӘгӮүгҒ°е®ҹзҸҫжҖ§гҒҢй«ҳгҒ„гҖӮпј•еҸ·ж©ҹж”№гҒЁгҒ—гҒҰзҸҫеңЁи©•дҫЎдёӯгҒ§гҒӮгӮӢпјҲеҶҷзңҹпј’пј—пјүгҖӮ

жҖқгҒҲгҒ°пј‘еҸ·ж©ҹгҒ®еӨұж•—гҒӢгӮүпј‘е№ҙгҒ§гҒҡгҒ„гҒ¶гӮ“йҖІжӯ©гҒ—гҒҹгӮӮгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮLEGOгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгҒ® еҸҜиғҪжҖ§гҒҜз„ЎйҷҗгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гғҖгғ–гғ«гӮ№гғ‘гӮӨгғ©гғ«ж§ӢйҖ пјҲдёҠйқўеӣіпјү