|

LEGO SPEAKER 第23е ұ вүӘз•ӘеӨ–з·ЁгҒқгҒ®пј“ 第24е ұвү« |

пј¬пјҘпј§пјҜгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгҒ®иЈҪдҪңгҖҖ第23е ұ

|

пј‘пјҺ гҒҜгҒҳгӮҒгҒ« |

гҖҖжҜҺе№ҙгҖҒзңҹз©әз®ЎгӮӘгғјгғҮгӮЈгӮӘгғ•гӮ§гӮўгҒ§гҒ®жҘҪгҒ—гҒҝгҒҜSUNVALLEY AUDIOгҒ•гӮ“гҒ®гғ–гғјгӮ№гҒ§гҒҷгҒ°гӮүгҒ—гҒ„йҹігӮ’иҒҙгҒӢгҒӣгҒҰгҒ„гҒҹгҒ гҒҸгҒ“гҒЁгҒ гҖӮеӨ§еһӢгҒ®гғ•гғӯгӮўгӮҝгӮӨгғ—гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгҒӢгӮүеҘҸгҒ§гӮүгӮҢгӮӢжң—гҖ…гҒЁгҒ—гҒҹйҹігҒҜз§ҒгҒ®зӣ®жЁҷгҒ§гӮӮгҒӮгӮӢгҖӮгӮ„гҒЈгҒұгӮҠгҒ§гҒӢгҒ„гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгҒҜгҒ„гҒ„гҒӘгҒӮгҖӮдҪҺйҹігҒ®иіӘгҒҢйҒ•гҒҶгҖӮгҒҫгҒӮгҖҒгҒ“гӮ“гҒӘгҒ«еӨ§гҒҚгҒӘгӮ·гӮ№гғҶгғ гҒҜLEGOгҒ§гҒҜйҖ гӮҢгҒӘгҒ„гҒҢгҖҒж–№еҗ‘жҖ§гҒҜеҸӮиҖғгҒ«гҒ•гҒӣгҒҰгҒ„гҒҹгҒ гҒҚгҒҹгҒ„гҖӮ

гҖҖжңҖиҝ‘гҒ®SUNVALLEY AUDIOгҒ•гӮ“гӮӘгғӘгӮёгғҠгғ«гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгӮ·гӮ№гғҶгғ гҒ®еӮҫеҗ‘гҒҜгӮігӮўгӮӯгӮ·гғЈгғ«пјҲеҗҢи»ёеһӢпјүгғҰгғӢгғғгғҲгҒ®жҺЎз”ЁгҒҢеӨҡгҒ„гӮҲгҒҶгҒ«ж„ҹгҒҳгӮӢгҖӮгӮігӮўгӮӯгӮ·гғЈгғ«гғҰгғӢгғғгғҲгҒҜдёҖгҒӨгҒ®зҗҶжғіеҪўгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒпј’гӮҰгӮ§гӮӨгӮ·гӮ№гғҶгғ гӮ’зӮ№йҹіжәҗгҒ§ж§ӢжҲҗгҒ§гҒҚгӮӢе”ҜдёҖгҒ®ж–№ејҸгҒ гҖӮжө·еӨ–гҒ§гҒҜTANNOYгӮ„KEFгҒ®гӮ·гӮ№гғҶгғ гҒӘгҒ©гҒҢжңүеҗҚгҒ гҒҢгҖҒз§ҒгӮӮдёҖеәҰжҺЎз”ЁгҒ—гҒҰгҒҝгҒҹгҒ„гҒЁжҖқгҒЈгҒҰгҒ„гҒҹгҖӮгӮігӮўгӮӯгӮ·гғЈгғ«гғҰгғӢгғғгғҲгҒҜгғ•гғ«гғ¬гғігӮёгғҰгғӢгғғгғҲгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘзӮ№йҹіжәҗгҒ®гғЎгғӘгғғгғҲгҒЁпј’гӮҰгӮ§гӮӨгӮ·гӮ№гғҶгғ гҒ®гғҜгӮӨгғүгғ¬гғігӮёгӮ’дёЎз«ӢгҒ§гҒҚгӮӢгҒҷгҒ°гӮүгҒ—гҒ„гғҰгғӢгғғгғҲгҒӘгҒ®гҒ гҖӮд»ҠеӣһгҒ®LEGOгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјпј“пј‘еҸ·ж©ҹгҒ®иЈҪдҪңгҒҜгӮігӮўгӮӯгӮ·гғЈгғ«гғҰгғӢгғғгғҲгӮ·гӮ№гғҶгғ гҒ«жҢ‘жҲҰгҒҷгӮӢгҖӮ

|

пј’пјҺ гӮігӮўгӮӯгӮ·гғЈгғ«гғҰгғӢгғғгғҲгҒ®йҒёе®ҡ |

гҖҖгӮігӮўгӮӯгӮ·гғЈгғ«гғҰгғӢгғғгғҲгҒ®гғЎгғӘгғғгғҲгҖҒгғҮгғЎгғӘгғғгғҲгӮ’ж”№гӮҒгҒҰгҒҫгҒЁгӮҒгҒҰгҒҝгӮӢгҖӮ

пјңгғЎгғӘгғғгғҲпјһ

гғ» гӮҰгғјгғҸгғјгҖҒгғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјгҒ®еҗҢи»ёй…ҚзҪ®гҒ«гӮҲгӮӢзӮ№йҹіжәҗ

гғ» пј’гӮҰгӮ§гӮӨгӮ·гӮ№гғҶгғ гҒ«гӮҲгӮӢгғҜгӮӨгғүгғ¬гғігӮёеҶҚз”ҹ

гғ» пј’гӮҰгӮ§гӮӨгғҰгғӢгғғгғҲгҒ®еҗҢдёҖиЁӯиЁҲгҒ«гӮҲгӮӢжңҖйҒ©еҢ–пјҲйҹіиӘҝгҖҒиғҪзҺҮгҒӘгҒ©пјү

гғ» гӮЁгғігӮҜгғӯгғјгӮёгғЈеҸ–гӮҠд»ҳгҒ‘гҒҢ1гғҰгғӢгғғгғҲгҒ§жёҲгӮҖ

пјңгғҮгғЎгғӘгғғгғҲпјһ

гғ» гғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјгҒёгҒ®еҲ¶зҙ„пјҲе°ҸеһӢгғһгӮ°гғҚгғғгғҲгҖҒеҸ–гӮҠд»ҳгҒ‘еј·еәҰдҪҺдёӢгҒӘгҒ©пјү

гғ» й«ҳйҹіеҹҹгҒҢдҪҺйҹіеҹҹгҒ®еӨүиӘҝгӮ’еҸ—гҒ‘гӮӢ

гғ» еҗҢи»ёй…ҚзҪ®гҒ§гӮӮгғңгӮӨгӮ№гӮігӮӨгғ«дҪҚзҪ®гҒҫгҒ§еҗҲгӮҸгҒӣгҒӘгҒ„гҒЁдҪҚзӣёгҒҜз•°гҒӘгӮӢ

гғ» иҰӢгҒҹзӣ®пјҲеҘҪгҒҝгҒ«гӮҲгӮӢпјү

гҖҖгҒҫгҒҡгғЎгғӘгғғгғҲгҒЁгҒ—гҒҰгҒҜгҖҒгҒӘгҒ«гӮҲгӮҠгғ•гғ«гғ¬гғігӮёгғҰгғӢгғғгғҲгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘзӮ№йҹіжәҗеҠ№жһңгҒҢжңҹеҫ…гҒ§гҒҚгӮӢгҖӮжӯЈгҒ—гҒ„йҹіеғҸе®ҡдҪҚгҒЁе„ӘгӮҢгҒҹйҹіе ҙеҶҚзҸҫжҖ§гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒқгҒ—гҒҰпј’гӮҰгӮ§гӮӨгӮ·гӮ№гғҶгғ гҒ®гғЎгғӘгғғгғҲгҒ§гҒӮгӮӢгғҜгӮӨгғүгғ¬гғігӮёеҶҚз”ҹгҒЁй«ҳйҹіеҹҹе°Ӯз”ЁгғҰгғӢгғғгғҲгҒ«гӮҲгӮӢдёӯй«ҳйҹіеҹҹгҒ®дҪҺжӯӘгҒҝгҒҢеҫ—гӮүгӮҢгӮӢгҖӮж¬ЎгҒ«йҖҡеёёгҒ®пј’гӮҰгӮ§гӮӨгӮ·гӮ№гғҶгғ гҒ§гҒҜзө„гҒҝеҗҲгӮҸгҒ•гӮҢгӮӢгӮҰгғјгғҸгғјгҒЁгғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјгҒ®жңҖйҒ©еҢ–гҒҜгҒӘгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒӘгҒ„гҖӮгҒӨгҒҫгӮҠж©ҹзЁ®гҒ®йҒёе®ҡгҒ§йҹіиӘҝгӮ’еҗҲгӮҸгҒӣгҒҹгӮҠгҖҒиғҪзҺҮгҒ®йҒ•гҒ„пјҲдёҖиҲ¬зҡ„гҒ«гғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјгҒ®иғҪзҺҮгҒҢй«ҳгҒ„пјүгӮ’гӮўгғғгғҶгғҚгғјгӮҝгғјгҒ§еҗёеҸҺгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢеҝ…иҰҒгҒ гҒҢгҖҒгӮігӮўгӮӯгӮ·гғЈгғ«гғҰгғӢгғғгғҲгҒ§гҒҜзө„гҒҝеҗҲгӮҸгҒӣгӮ’иҖғж…®гҒ—гҒҹиЁӯиЁҲгӮ’гғЎгғјгӮ«гғјгҒҢиЎҢгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгҒ“гҒ®гҒҹгӮҒгҖҒгғҮгғҗгӮӨгғҮгӮЈгғігӮ°гғҚгғғгғҲгғҜгғјгӮҜгӮӮиЁӯиЁҲгҒҢз°ЎеҚҳгҒ«гҒӘгӮӢе ҙеҗҲгҒҢеӨҡгҒ„гҖӮд»ҘеүҚгҖҒгғҮгғҗгӮӨгғҮгӮЈгғігӮ°гғҚгғғгғҲгғҜгғјгӮҜгҒ®иҖғеҜҹгҒ§дҪҚзӣёгҒ®е•ҸйЎҢгӮ’иЁҳгҒ—гҒҹгҒҢгҖҒпј’гӮҰгӮ§гӮӨгӮ·гӮ№гғҶгғ гҒ§гҒҜгӮҰгғјгғҸгғјгҒЁгғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјгҒ®жҺҘз¶ҡдҪҚзӣёгҒҢж•ҷ科жӣёгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰиЁҳиҝ°гҒҢз•°гҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гҒҹгҖӮгҒҹгҒЁгҒҲгҒ°6dB/octгҒ®гғҮгғҗгӮӨгғҮгӮЈгғігӮ°гғҚгғғгғҲгғҜгғјгӮҜгҒ§жӯЈзӣёгҒҢжӯЈгҒ—гҒ„гҒЁгҒҷгӮӢгӮӮгҒ®гҒЁйҖҶзӣёгҒҢжӯЈгҒ—гҒ„гҒЁгҒҷгӮӢгӮӮгҒ®гҒҢгҒӮгӮӢгҒ®гҒ гҖӮгҒ“гҒ®зҗҶз”ұгҒҜйҖҡеёёгҒ®пј’гӮҰгӮ§гӮӨгӮ·гӮ№гғҶгғ гҒ§гҒҜгғҰгғӢгғғгғҲгҒ®еҸ–гӮҠд»ҳгҒ‘дҪҚзҪ®гҒҢз•°гҒӘгӮӢгҒҹгӮҒгҒ«иҰ–иҒҙдҪҚзҪ®гҒЁгҒ®и·қйӣўе·®гҒӢгӮүдҪҚзӣёгҒҢз•°гҒӘгӮӢгҒҹгӮҒгҒ гҖӮдҪҚзӣёе·®гҒҜ1HzгҒ®е ҙеҗҲ170mгҒ§йҖҶзӣёгҒ гҒӢгӮү3kHzгҒ§гҒҜгҒҹгҒЈгҒҹ5.7cmгҒ§йҖҶзӣёгҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒ—гҒҫгҒҶгҖӮгҒ—гҒҹгҒҢгҒЈгҒҰжҺҘз¶ҡдҪҚзӣёгҒ®жӯЈгҒ—гҒ„зӯ”гҒҲгҒҜиҒҙгҒ„гҒҰж°—жҢҒгҒЎгҒ®иүҜгҒ„ж–№гҒӘгҒ®гҒ гҖӮгҒ•гӮүгҒ«гӮҜгғӯгӮ№гӮӘгғјгғҗгғје‘Ёжіўж•°д»ҳиҝ‘гҒ§гҒҜз•°гҒӘгӮӢпј’гғөжүҖгҒӢгӮүеҗҢгҒҳйҹігҒҢеҮәгҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒ гҒӢгӮүжӯЈзўәгҒӘеҶҚзҸҫгҒҢгҒ§гҒҚгӮӢгӮҸгҒ‘гҒҢз„ЎгҒ„гҖӮгҒҫгҒҹгҖҒгӮігӮўгӮӯгӮ·гғЈгғ«гғҰгғӢгғғгғҲгҒ§гҒҜеҲ¶дҪңдёҠгҒҜеҸ–гӮҠд»ҳгҒ‘гҒҢпј‘гғҰгғӢгғғгғҲгҒ§жёҲгӮҖгҒ“гҒЁгӮӮгғЎгғӘгғғгғҲгҒ®дёҖгҒӨгҒ гҖӮ

гҖҖгғҮгғЎгғӘгғғгғҲгҒЁгҒ—гҒҰгҒҜгғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјгҒҢиІ§ејұгҒ«жҲҗгӮҠгӮ„гҒҷгҒ„гҖӮж„ҸеӨ–гҒ«гғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒ®гғһгӮ°гғҚгғғгғҲгҒҜеӨ§гҒҚгҒӘгҒ“гҒЁгҒҢеӨҡгҒ„гҒҢгҖҒгҒ“гӮҢгҒҜжҢҜеӢ•жқҝгҒ®иіӘйҮҸгҒҜгӮҰгғјгғҸгғјгҒ«жҜ”гҒ№гҒҰйҒҘгҒӢгҒ«е°ҸгҒ•гҒ„гҒҢй«ҳйҖҹгҒ§й§ҶеӢ•гҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ«гғ‘гғҜгғјгҒҢеҝ…иҰҒгҒ гҒӢгӮүгҒ гҖӮгҒ“гҒ®гӮҲгҒҶгҒӘеӨ§гҒҚгҒӘгғһгӮ°гғҚгғғгғҲгӮ’жҗӯијүгҒ§гҒҚгҒӘгҒ„гҒ“гҒЁгҒҜдёҚеҲ©гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгӮҰгғјгғҸгғјз”ЁгҒ®гғһгӮ°гғҚгғғгғҲгҒЁе…ұз”ЁгҒҷгӮӢж–№жі•гӮӮгҒӮгӮӢгҒҢеҚҳдҪ“гҒ®гғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјгғҰгғӢгғғгғҲгӮҲгӮҠгӮӮеҲ¶зҙ„гҒҢеҺігҒ—гҒ„гҒ“гҒЁгҒҜйҒҝгҒ‘гӮүгӮҢгҒӘгҒ„гҖӮ

ж¬ЎгҒ«гҖҒжң¬жқҘгғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјгҒЁгӮҰгғјгғҸгғјгҒҢиҝ‘жҺҘгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒ“гҒЁгҒҜиүҜгҒ„гҒҜгҒҡгҒ§гҒӮгӮӢгҒҢгҖҒгғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјгҒ®еҸ–гӮҠд»ҳгҒ‘гҒҢеҚҒеҲҶгҒ§з„ЎгҒ„гҒЁгӮҰгғјгғҸгғјгҒ®жҢҜеӢ•гӮ’еҸ—гҒ‘гҒҰдёҚиҰҒгҒ«еӨүиӘҝгҒ•гӮҢгӮӢжҒҗгӮҢгҒҢгҒӮгӮӢгҖӮгҒҫгҒҹгҖҒгӮҰгғјгғҸгғјгҒӢгӮүгҒ®ж”ҫе°„йҹігҒ«й«ҳйҹіеҹҹгҒҢзӣҙжҺҘгҒ•гӮүгҒ•гӮҢгӮӢгҒ®гҒ§гҒ“гҒ®еҪұйҹҝгӮӮгҒӮгӮӢгҒ гӮҚгҒҶгҖӮ

гҖҖе…ҲгҒ«жҺҘз¶ҡдҪҚзӣёгҒ®е•ҸйЎҢгҒҢз„ЎгҒ„пјҲжӯЈзӣёгҒ§иүҜгҒ„пјүгҒЁиҝ°гҒ№гҒҹгҒҢгҖҒжӯЈгҒ—гҒҸгҒҜгғңгӮӨгӮ№гӮігӮӨгғ«дҪҚзҪ®гҒҢгҒқгӮҚгҒЈгҒҰгҒ„гҒӘгҒ„гҒЁжӯЈзӣёгҒЁгҒҜгҒӘгӮүгҒӘгҒ„гҖӮгҒ гҒҢгҖҒгӮ»гғ‘гғ¬гғјгғҲгғҰгғӢгғғгғҲгӮҲгӮҠгҒҜйҒҘ гҒӢгҒ«дҪҚзӣёе·®гҒҜе°‘гҒӘгҒ„гҒ гӮҚгҒҶгҖӮжңҖеҫҢгҒ«гғҰгғӢгғғгғҲгҒҢдёҖгҒӨгҒ—гҒӢз„ЎгҒ„гҒ“гҒЁгҒҜгғҮгӮ¶гӮӨгғідёҠгҒ®гғҮгғЎгғӘгғғгғҲгҒӢгӮӮгҒ—гӮҢгҒӘгҒ„гҖӮй«ҳзҙҡж„ҹгҒҢгҒӘгҒ„гҒ®гҒ гҖӮ

гҖҖгҒ•гҒҰгҖҒгҒҫгҒҡгҒҜпј“пј‘еҸ·ж©ҹгҒ«дҪҝгҒҶгӮігӮўгӮӯгӮ·гғЈгғ«гғҰгғӢгғғгғҲгӮ’йҒёе®ҡгҒ—гҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°гҒӘгӮүгҒӘгҒ„гҖӮгҒЁгҒ“гӮҚгҒҢйҒёжҠһгҒ®е№…гҒҢе°‘гҒӘгҒ„гҒ®гҒ гҖӮгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгғЎгғјгӮ«гғјгҒ®гӮ«гӮҝгғӯгӮ°гӮ’иҰӢгҒҰгӮӮгӮігӮўгӮӯгӮ·гғЈгғ«гғҰгғӢгғғгғҲгҒҜгҒ»гҒЁгӮ“гҒ©ијүгҒЈгҒҰгҒ„гҒӘгҒ„гҖӮSUNVALLEY AUDIOгҒ•гӮ“гҒ®иЈҪе“Ғгғ©гӮӨгғігӮўгғғгғ—гҒ«гҒҜгӮӘгғӘгӮёгғҠгғ«гҒ®гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲSunvalley10гӮӨгғігғҒCoaxialгҒҢгҒӮгӮӢгҒҢ10гӮӨгғігғҒпјҲзҙ„25cmпјүгҒЁеӨ§гҒҚгҒ„гҒ®гҒ§ж®ӢеҝөгҒӘгҒҢгӮүдҪҝгҒҶгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгҒӘгҒ„гҖӮе®ҹгҒҜгҒ“гӮҢгҒҫгҒ§гӮігӮўгӮӯгӮ·гғЈгғ«гғҰгғӢгғғгғҲжҺЎз”ЁдҪңе“ҒгҒҢгҒ§гҒҚгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҒ®гҒҜгғҰгғӢгғғгғҲгҒ®е…ҘжүӢжҖ§гҒҢиүҜгҒҸгҒӘгҒ„гҒӢгӮүгҒӘгҒ®гҒ гҖӮ

гҖҖеёҢжңӣгҒ®гғҰгғӢгғғгғҲгҒЁгҒ—гҒҰгҒҜгҖҒгҒӣгҒЈгҒӢгҒҸпј’гӮҰгӮ§гӮӨгҒ«гҒҷгӮӢгҒ®гҒ гҒӢгӮүгҒӮгҒҫгӮҠе°ҸгҒ•гҒӘгӮҰгғјгғҸгғјгҒ§гҒҜйқўзҷҪгҒҸгҒӘгҒ„гҖӮгҒӢгҒЁгҒ„гҒЈгҒҰеӨ§гҒҚгҒҷгҒҺгҒҰгҒҜе®ҹзҸҫжҖ§гҒҢдҪҺгҒ„гҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒ§10cmгғ•гғ«гғ¬гғігӮёгғҰгғӢгғғгғҲгҒ®зҙ„пј’еҖҚгҒ®жҢҜеӢ•жқҝйқўз©ҚгҒҢеҫ—гӮүгӮҢгӮӢ13cmгӮҜгғ©гӮ№гҒ®гӮігӮўгӮӯгӮ·гғЈгғ«гғҰгғӢгғғгғҲгҒҢж¬ІгҒ—гҒ„гҖӮгҒ“гҒ®гӮҜгғ©гӮ№гҒҜгҒҫгҒҷгҒҫгҒҷе°‘гҒӘгҒҸгҒӘгӮҠгҖҒиЈҪе“ҒгҒҢгҒӮгҒЈгҒҰгӮӮйҷҗе®ҡз”ҹз”ЈгҒ гҒЈгҒҹгӮҠгҖҒгҒҷгҒ§гҒ«иЈҪйҖ зөӮдәҶгҒ гҒЈгҒҹгӮҠгҒЁгҒ“гҒ®дјҒз”»гҒҜй “жҢ«гҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгғ»гғ»гғ»гҖӮ

гҖҖгҒ“гҒҶгҒӘгҒЈгҒҹгӮүжңҖеҫҢгҒ®жүӢж®өгҒ—гҒӢгҒӘгҒ„гҖӮж—ўиЈҪе“ҒгҒӢгӮүгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒ гҒ‘гӮ’жӢқеҖҹгҒҷгӮӢгҒ®гҒ гҖӮгҒЁиЁҖгҒЈгҒҰгӮӮTANNOYгӮ„KEFгҒ®гӮігӮўгӮӯгӮ·гғЈгғ«гғҰгғӢгғғгғҲгҒҜй«ҳдҫЎгҒ§гҒӮгӮҚгҒҶгҒ—гҖҒгғҰгғӢгғғгғҲгҒ гҒ‘гӮ’е…ҘжүӢгҒҷгӮӢж–№жі•гӮӮгҒӘгҒ„гҖӮгҒқгҒ“гҒ§гҖҒд»ҘеүҚгҒӢгӮүж°—гҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гҒҹиЈҪе“ҒгӮ’иіје…ҘгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гҒ—гҒҹгҖӮTEACгҒ®S-300NEOпјҲеҶҷзңҹпј’пјүгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҒ“гҒ®гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгӮ·гӮ№гғҶгғ гҒҜеүҚиә«гҒ®S-300гҒӢгӮүж°—гҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гҒҹгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҒҢжүӢгҒ”гӮҚгҒӘгӮөгӮӨгӮәгҒ®гӮігӮўгӮӯгӮ·гғЈгғ«гғҰгғӢгғғгғҲжҗӯијүгӮігғігғ‘гӮҜгғҲгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгӮ·гӮ№гғҶгғ гҒ§гҖҒзӢ¬зү№гҒ®гғҰгғӢгғғгғҲгғҮгӮ¶гӮӨгғігҒҢеҘҪгҒҚгҒӘгғўгғҮгғ«гҒ гҒЈгҒҹгҖӮгҒ“гӮҢгҒҢS-300NEOгҒЁгҒ—гҒҰеҶҚзҷ»е ҙгҒ—гҒҹгҒ®гҒ гҖӮиЈҪе“Ғд»•ж§ҳгӮ’д»ҘдёӢгҒ«зӨәгҒҷгҖӮ

пјңTEAC S-300NEO д»•ж§ҳпјһ

гғ» ж–№ејҸпјҡгӮігӮўгӮӯгӮ·гғЈгғ«2гӮҰгӮ§гӮӨ1гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгҖҖ

гғ» гӮЁгғігӮҜгғӯгғјгӮёгғЈж–№ејҸпјҡгғҗгӮ№гғ¬гғ•гӮҝгӮӨгғ—пјҲгғӘгӮўпјү

гғ» дҪҝз”ЁгғҰгғӢгғғгғҲпјҡдҪҺеҹҹз”ЁгҖҖ13cmгӮігғјгғіеһӢ

гҖҖ й«ҳеҹҹз”ЁгҖҖ2.5cmгӮҪгғ•гғҲгғүгғјгғ еһӢ

гғ» еӨ–еҪўеҜёжі•пјҡW184mmгҖҖH240mmгҖҖD229mm

гғ» е®ҡж је…ҘеҠӣпјҡ50W

гғ» еҮәеҠӣйҹіең§гғ¬гғҷгғ«пјҡ86dB/W/m

гғ» еҶҚз”ҹеҸҜиғҪе‘Ёжіўж•°еёҜеҹҹпјҡ55пҪһ33,000Hz

гғ» еҶ…е®№з©Қпјҡ 5.7гғӘгғғгғҲгғ«

гғ» гӮҜгғӯгӮ№гӮӘгғјгғҗгғје‘Ёжіўж•°пјҡ3.5kHz

гғ» гӮӨгғігғ”гғјгғҖгғігӮ№пјҡ6О©

гғ» иіӘйҮҸпјҡ4.3kgпјҲпј‘еҸ°пјү

гғ» гҒқгҒ®д»–пјҡгӮ№гғ‘гӮӨгӮҜд»ҳеұһпјҲ3еҖӢпјү

гҖҖS-300NEOгҒҜгғҒгӮ§гғӘгғјгҒ®зӘҒжқҝд»•дёҠгҒ’гҒҢжҘҪеҷЁгҒ®гӮҲгҒҶгҒ«гҒҷгҒ°гӮүгҒ—гҒҸгҖҒзҫҺгҒ—гҒ„еӨ–иҰігҒ«ж„ҹжҝҖгҒ—гҒҹгҖӮгӮігӮўгӮӯгӮ·гғЈгғ«гғҰгғӢгғғгғҲгҒҜS-300гҒӢгӮүж”№иүҜгҒ•гӮҢгҖҒгӮҲгӮҠзІҫжӮҚгҒӘгӮӨгғЎгғјгӮёгҒЁгҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

гғӘгӮўгғҗгӮ№гғ¬гғ•гҒ®гӮігғігғ‘гӮҜгғҲгғўгғҮгғ«гҒ§йҮ‘еұһиЈҪгҒ®пј“жң¬и¶ігӮ№гғ‘гӮӨгӮҜгҒҢд»ҳеұһгҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгӮҠгҖҒгғҗгӮӨгғҜгӮӨгғӨгғӘгғігӮ°еҜҫеҝңгҒ®гӮҝгғјгғҹгғҠгғ«гӮӮиұӘиҸҜгҒ§гӮӘгғјгғҮгӮӨгӮӘзҡ„гҒ«жәҖи¶ігҒ§гҒҚгӮӢиЈҪе“ҒгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒқгӮҢгҒ§гҒ„гҒҰдҫЎж јгӮӮжүӢгҒ”гӮҚгҒ гҖӮгғһгӮ°гғҚгғғгғҲгҒ«гӮҲгӮӢгӮөгғ©гғігғҚгғғгғҲгҒ®еӣәе®ҡгҒҜиүҜгҒ„гӮўгӮӨгғҮгӮўгҒ§гҖҒгҒ“гӮҢгҒҜз§ҒгӮӮдҪҝгӮҸгҒӣгҒҰгҒ„гҒҹгҒ гҒҚгҒҹгҒ„гҖӮиӮқеҝғгҒ®йҹігҒ«й–ўгҒ—гҒҰгҒҜеҫҢгҒ»гҒ©иҝ°гҒ№гӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гҒҷгӮӢгҖӮ

гҖҖгҒЎгӮҮгҒЈгҒЁгӮӮгҒЈгҒҹгҒ„гҒӘгҒ„гҒҢж—©йҖҹS-300NEOгӮ’еҲҶи§ЈгҒ—гҒҰгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгӮ’еҸ–гӮҠеӨ–гҒҷпјҲTEACгҒ•гӮ“гҒ”гӮҒгӮ“гҒӘгҒ•гҒ„пјүгҖӮгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒ«гҒҜTEAC YDF2-135S80гҒЁгҒ„гҒҶеһӢејҸгҒҢгғһгғјгӮӯгғігӮ°гҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҹгҖӮеҶ…йғЁгҒ®и©ізҙ°гҒҜжЁ©еҲ©гҒ®е•ҸйЎҢгҒҢгҒӮгӮӢгҒ®гҒ§иЁҳиҝ°гҒ—гҒӘгҒ„гҒҢгҖҒгғҗгӮ№гғ¬гғ•гғҖгӮҜгғҲе…Ҳз«ҜгҒ«гӮҰгғ¬гӮҝгғігҒҢиІјгҒЈгҒҰгҒӮгҒЈгҒҹгӮҠгҒ—гҒҰгҖҒгҒЁгҒҰгӮӮдёҒеҜ§гҒӘйҖ гӮҠгҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҖӮгӮігӮ№гғҲгғ‘гғ•гӮ©гғјгғһгғігӮ№гҒ®й«ҳгҒ„гғўгғҮгғ«гҒ гҖӮ

гҖҖеӨ–гҒ—гҒҹгӮігӮўгӮӯгӮ·гғЈгғ«гғҰгғӢгғғгғҲгҒҜгғһгӮ°гғҚгғғгғҲгҒҢдәҲжғід»ҘдёҠгҒ«еӨ§гҒҚгҒҸгҖҒйҮҚгҒҸз«ӢжҙҫгҒӘгӮӮгҒ®гҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҖҒгғ—гғ¬гӮ№гғ•гғ¬гғјгғ гҒ гҒҢгғ—гғ©гӮ№гғҒгғғгӮҜгҒ®гғ•гғ©гғігӮёгӮ«гғҗгғјгҒЁйҮ‘еұһгҒ®гғһгӮ°гғҚгғғгғҲгӮ«гғҗгғјгӮӮгҒӮгӮҠгҖҒй«ҳзҙҡж„ҹгҒҢгҒӮгӮӢгҖӮгғҮгғҗгӮӨгғҮгӮЈгғігӮ°гғҚгғғгғҲгғҜгғјгӮҜгҒҜ6dB/octгӮҝгӮӨгғ—гҒ§гӮӨгғігғҖгӮҜгӮҝгғігӮ№гҒ®еҖӨгҒҜдёҚжҳҺгҒ гҒҢгғҸгӮӨгғ‘гӮ№гғ•гӮЈгғ«гӮҝгғјгҒ®гӮігғігғҮгғігӮөгғјгҒҜ3.3ОјFгҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҖӮгғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјгҒ«гӮўгғғгғҶгғҚгғјгӮҝгғјгҒҢжҢҝе…ҘгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒӘгҒ„зӮ№гҒҢгӮігӮўгӮӯгӮ·гғЈгғ«гғҰгғӢгғғгғҲгӮүгҒ—гҒ„иүҜгҒ•гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮиғҪзҺҮгӮӮеҗ«гӮҒгҒҰиЁӯиЁҲгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒ гҖӮ

гҖҖгҒ“гҒҶгҒ—гҒҰзҗҶжғігҒ®гӮігӮўгӮӯгӮ·гғЈгғ«гғҰгғӢгғғгғҲгӮ’жүӢгҒ«е…ҘгӮҢгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгҒҹгҖӮ

|

пј“пјҺ иЁӯиЁҲйҒҺзЁӢ |

гҖҖж§ӢйҖ иЁӯиЁҲгӮ’иЎҢгҒҶгҖӮгҒ“гӮҢгҒҫгҒ§гҒҜгҒ“гҒ“гҒ§иЁӯиЁҲеӣігӮ’и§ЈиӘ¬гҒҷгӮӢгҒЁгҒ“гӮҚгҒ§гҒӮгӮӢгҒҢгҖҒд»ҠеӣһгҒҜиЁӯиЁҲгҒ®йҒҺзЁӢгӮӮе ұе‘ҠгҒ—гҒҰгҒҝгҒҹгҒ„гҖӮ

|

пјҲпј‘пјүгӮігғігӮ»гғ—гғҲгҒ®иЁӯе®ҡ |

гҖҖLEGOгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгҒ®дҪңе“ҒгҒ«гҒҜгҒҷгҒ№гҒҰгӮігғігӮ»гғ—гғҲгҒҢгҒӮгӮӢгҖӮж–°гҒҹгҒӘжҠҖиЎ“гҒ®иҝҪжұӮгҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгӮҠгҖҒзҙ”зІӢгҒ«иүҜгҒ„йҹігӮ’жұӮгӮҒгҒҹгӮҠгҖҒзӣ®зҡ„гҒҢгҒӮгӮӢгҒ®гҒ гҖӮд»ҠеӣһгҒ®пј“пј‘еҸ·ж©ҹгҒ§гҒҜгӮігӮўгӮӯгӮ·гғЈгғ«гғҰгғӢгғғгғҲгӮ’дҪҝгҒЈгҒҰйҖ гӮӢгҒҢгҒ“гӮҢгҒҜжүӢж®өгҒ§гҒӮгӮҠзӣ®зҡ„гҒЁгҒӘгӮӢгӮігғігӮ»гғ—гғҲгҒҜгҖҢгғ•гғ«гғ¬гғігӮёгғҰгғӢгғғгғҲгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘзӮ№йҹіжәҗгҒЁгғҜгӮӨгғүгғ¬гғігӮёгӮ·гӮ№гғҶгғ гҒ®иһҚеҗҲгҖҚгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

|

пјҲпј’пјүгӮЁгғігӮҜгғӯгғјгӮёгғЈж–№ејҸгҒ®жұәе®ҡ |

гҖҖжңҖиҝ‘гҒҜгӮҝгғігғҮгғ гғүгғ©гӮӨгғ–гӮ·гӮ№гғҶгғ гӮ’еӨҡгҒҸйҖ гҒЈгҒҰгҒҚгҒҹгҒҢгҖҒд»ҠеӣһгҒҜгӮ·гғігғ—гғ«гҒӘгғҗгӮ№гғ¬гғ•ж–№ејҸгҒЁгҒ—гҒҹгҒ„гҖӮгӮ·гғігғ—гғ«гҒӘгғҗгӮ№гғ¬гғ•ж–№ејҸгҒЁгҒ—гҒҰгҒҜ第пјҷе ұгҒ§е ұе‘ҠгҒ—гҒҹпј‘пј–еҸ·ж©ҹгҒҢгҒӮгӮӢгҖӮгғҗгӮ№гғ¬гғ•ж–№ејҸгҒ®з ”究гҒ®гҒҹгӮҒгҒ«иЈҪдҪңгҒ—гҒҹгғўгғҮгғ«гҒ§10cmгғ•гғ«гғ¬гғігӮёгғҰгғӢгғғгғҲгӮ’жҗӯијүгҒ—гҒҹгғҹгғӢгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгҒ гҒҢеҶ…е®№з©ҚгҒҢгҒҹгҒЈгҒҹгҒ®1.5гғӘгғғгғҲгғ«гҒ—гҒӢгҒӘгҒ„гҖӮгӮөгӮӨгӮәзҡ„гҒ«гҒҜгӮӮгҒЈгҒЁгҒӮгӮӢгҒ®гҒ гҒҢзёҰжЁӘгҒ®иЈңеј·ж§ӢйҖ гҒ§иӮқеҝғгҒ®еҶ…е®№з©ҚгҒҢе°‘гҒӘгҒ„гҒ®гҒ гҖӮгғҗгӮ№гғ¬гғ•ж–№ејҸгҒҜгӮЁгғігӮҜгғӯгғјгӮёгғЈеҶ…гҒ®з©әж°—гҒ®гғҗгғҚжҖ§иіӘгҒЁгғҗгӮ№гғ¬гғ•гғҖгӮҜгғҲеҶ…гҒ®з©әж°—гҒ®иіӘйҮҸгҒЁгҒ®е…ұжҢҜзҸҫиұЎгӮ’еҲ©з”ЁгҒ—гҒҹдҪҺйҹіеҹҹеў—еј·жҠҖиЎ“гҒ§гҒӮгӮӢгҒҢгҖҒе…ұжҢҜе‘Ёжіўж•°гҒҜдёЎиҖ…гҒ®зө„гҒҝеҗҲгӮҸгҒӣгҒ§гҒ„гҒҸгӮүгҒ§гӮӮиҮӘз”ұгҒ«иЁӯиЁҲгҒ§гҒҚгӮӢгҖӮгғңгғғгӮҜгӮ№гғҶгӮЈгғғгӮ·гғҘгӮөгӮӨгӮәгҒ®е°ҸгҒ•гҒӘз®ұгҒ§гӮӮгғҖгӮҜгғҲгӮ’зҙ°й•·гҒҸиЁӯиЁҲгҒҷгӮҢгҒ°гҒ„гҒҸгӮүгҒ§гӮӮе…ұжҢҜе‘Ёжіўж•°гӮ’дёӢгҒ’гӮүгӮҢгӮӢгҒ®гҒ гҖӮгҒЁгҒ“гӮҚгҒҢгҒ“гҒ®гӮҲгҒҶгҒӘиЁӯиЁҲгҒҜгҒҶгҒҫгҒҸгҒ„гҒӢгҒӘгҒ„гҖӮз®ұеҶ…гҒ«еҚҒеҲҶгҒӘе®№з©ҚгҒҢгҒӘгҒ„гҒЁз©әж°—гғҗгғҚгҒ®жҖ§иіӘгҒҢејұгҒҫгӮҠеҠ№зҺҮгҒҢдёӢгҒҢгӮӢгҒ®гҒ гҖӮпј‘пј–еҸ·ж©ҹгҒ®иЁӯиЁҲеҪ“жҷӮгҒҜгҒ“гҒ®гӮҲгҒҶгҒӘзөҢйЁ“гҒҢз„ЎгҒӢгҒЈгҒҹгҒҹгӮҒгҖҒй–“йҒ•гҒҲгҒҹиЁӯиЁҲгӮ’гҒ—гҒҰгҒ—гҒҫгҒЈгҒҹгҖӮгӮЁгғігӮҜгғӯгғјгӮёгғЈгҒ«гҒҜеүӣжҖ§гҒҢеӨ§еҲҮгҒЁеҶ…йғЁгҒ®гғҗгӮ№гғ¬гғ•гғҖгӮҜгғҲгӮ’еҲ©з”ЁгҒ—гҒҹзёҰжЁӘгҒ®иЈңеј·гӮӮгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒӢгӮүз”ҹгҒҫгӮҢгӮӢеј·еӨ§гҒӘиғҢең§гҒ«еҜҫжҠ—гҒ§гҒҚгӮӢгҒҜгҒҡгӮӮз„ЎгҒҸгҖҒеҚҳгҒ«жҢҜеӢ•гғўгғјгғүгӮ’й«ҳе‘ЁжіўеҒҙгҒ«гӮ·гғ•гғҲгҒ—гҒҹгҒ гҒ‘гҒ гӮҚгҒҶгҖӮиЈңеј·гғӘгғ–гӮ„еҶ…йғЁгӮ№гғҶгғјгӮӮиӨҮйӣ‘гҒ«жҢҜеӢ•гҒҷгӮӢгҒ®гҒ§гҒӢгҒҲгҒЈгҒҰжӯӘгҒҝгҒ®еҺҹеӣ гҒЁгҒӘгӮӢгҒӢгӮӮгҒ—гӮҢгҒӘгҒ„гҖӮгғҗгӮ№гғ¬гғ•гғҖгӮҜгғҲгҒ®е‘ЁеӣІгҒ®ж§ӢйҖ гҒҢиӨҮйӣ‘гҒ§гҒӮгӮӢгҒ“гҒЁгӮӮе…ұжҢҜгҒ®еҠ№зҺҮгӮ’иҗҪгҒЁгҒҷгҒ гӮҚгҒҶгҖӮ

гҖҖ10cmгғ•гғ«гғ¬гғігӮёгғҰгғӢгғғгғҲгҒ®гғҗгӮ№гғ¬гғ•гӮЁгғігӮҜгғӯгғјгӮёгғЈгҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢгғЎгғјгӮ«гғјжҺЁеҘЁеҶ…е®№з©ҚгҒҜж©ҹзЁ®гҒ«гӮӮгӮҲгӮӢгҒҢгҒҠгҒҠгӮҲгҒқ5гғӘгғғгғҲгғ«зЁӢеәҰгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ13cmгӮҰгғјгғҸгғјгҒ§гҒҜе®ҹеҠ№жҢҜеӢ•жқҝйқўз©ҚгҒҢпј’еҖҚгҒҜгҒӮгӮӢгҒ®гҒ§10гғӘгғғгғҲгғ«гҒҜж¬ІгҒ—гҒ„гҒЁгҒ“гӮҚгҒ гҖӮд»ҠеӣһгҒ®пј“пј‘еҸ·ж©ҹгҒ§гҒҜеҹәжң¬гҒ«еҝ е®ҹгҒӘгӮ·гғігғ—гғ«гҒӘгғҗгӮ№гғ¬гғ•ж–№ејҸгҒЁгҒ—гҒҰгҖҒеҶ…е®№з©ҚгҒҜ10гғӘгғғгғҲгғ«гӮ’зўәдҝқгҒ—гӮҲгҒҶгҖӮеҶ…е®№з©ҚгӮ’ж¶ҲиІ»гҒҷгӮӢ無駄гҒӘиЈңеј·гҒҜиЎҢгӮҸгҒҡгҒ«LEGOгғ–гғӯгғғгӮҜгҒ®й«ҳгҒ„еҶ…йғЁжҗҚеӨұгҒ«жңҹеҫ…гҒ—зӯҗдҪ“гӮ’иҮӘз”ұгҒ«йіҙгӮүгҒҷгҖӮгҒҹгҒ гҒ—гҖҒжҢҜеӢ•гҒҢе•ҸйЎҢгҒЁгҒӘгӮӢгғҗгғғгғ•гғ«жқҝгҒЁгғӘгӮўгғ‘гғҚгғ«гҒҜеҫ№еә•зҡ„гҒ«иЈңеј·гҒҷгӮӢгҖӮгҒ•гӮүгҒ«гҖҒгғҗгӮ№гғ¬гғ•гғҖгӮҜгғҲгҒ®е…ұжҢҜеҠ№зҺҮгӮ’еҗ‘дёҠгҒ—гҒҰеҚҒеҲҶгҒӘдҪҺйҹіеў—еј·еҠ№жһңгӮ’еҫ—гӮӢгҖӮ

гҖҖгӮ·гғігғ—гғ«гҒӘгғҗгӮ№гғ¬гғ•ж–№ејҸгӮ’йҒёжҠһгҒ—гҒҹгҒ®гҒҜе…ҲгҒ«иҝ°гҒ№гҒҹSUNVALLEY AUDIOгҒ•гӮ“гҒ®гӮӘгғӘгӮёгғҠгғ«гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгӮ·гӮ№гғҶгғ гҒ®йҹігҖҒеӨ§гҒҚгҒӘгӮЁгғігӮҜгғӯгғјгӮёгғЈгҒ®жң—гҖ…гҒЁгҒ—гҒҹйҹҝгҒҚгҒ«жҶ§гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҒӢгӮүгҒӘгҒ®гҒ гҖӮ10гғӘгғғгғҲгғ«гҒ§гҒҜеӨ§гҒҚгҒӘгӮЁгғігӮҜгғӯгғјгӮёгғЈгҒЁгҒҜе‘јгҒ№гҒӘгҒ„гҒҢLEGOгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгҒЁгҒ—гҒҰгҒҜзІҫдёҖжқҜгҒ®еӨ§еһӢгӮөгӮӨгӮәгҒ гҖӮNS-10MгӮӘгғһгғјгӮёгғҘгғўгғҮгғ«пј’пј•еҸ·ж©ҹгӮ’гҒ—гҒ®гҒҗжӯҙд»ЈжңҖеӨ§гӮөгӮӨгӮәгҒ®иЁӯиЁҲгҒӘгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

|

пјҲпј“пјүLEGOгғ–гғӯгғғгӮҜгҒ®иӘҝйҒ” |

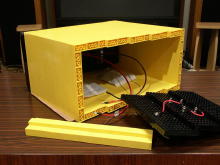

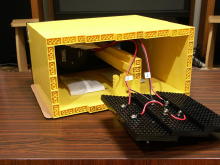

гҖҖеӨ§еһӢгғўгғҮгғ«гӮ’иҖғгҒҲгҒҹе ҙеҗҲгҖҒжңҖеӨ§гҒ®е•ҸйЎҢгҒЁгҒӘгӮӢгҒ®гҒҢеӨ§йҮҸгҒ®LEGOгғ–гғӯгғғгӮҜгҒ®е…ҘжүӢгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮд»ҠеӣһгӮӮеӨҡгҒҸгҒ®гғ–гғӯгғғгӮҜгӮ’гҒқгӮҚгҒҲгҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°гҒӘгӮүгҒӘгҒ„гҖӮгҒ“гӮҢгҒ«гҒҜпј’пј–еҸ·ж©ҹгӮ’и§ЈдҪ“гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§еҜҫеҝңгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гҒ—гҒҹгҖӮпј’пј–еҸ·ж©ҹгҒҜ第1пјҳе ұгҒ§е ұе‘ҠгҒ—гҒҹгӮҝгғігғҮгғ гғүгғ©гӮӨгғ–ж–№ејҸгҒ®е®ҹйЁ“гғўгғҮгғ«гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮеӨ§еһӢгҒ®е®Үе®ҷиҲ№еҪўгғҮгӮ¶гӮӨгғігҒ§10cmгғ•гғ«гғ¬гғігӮёгғҰгғӢгғғгғҲгӮ’пј’еҸ°жҗӯијүгҒ—гҖҒгӮҝгғігғҮгғ гғүгғ©гӮӨгғ–гҒ®еҹәзӨҺз ”з©¶гӮ’иЎҢгҒЈгҒҹгҖӮгҒ“гҒ®зөҗжһңгҖҒй«ҳгҒ„дҪҺйҹіеҹҹеў—еј·еҠ№жһңгҒЁгҒ“гҒ®жҠҖиЎ“гҒ®гғҮгғЎгғӘгғғгғҲгӮӮзөҢйЁ“гҒ—гҒҹгғўгғҮгғ«гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒ“гҒ®еҫҢгҖҒеӨҡгҒҸгҒ®гғўгғҮгғ«гҒ§гӮҝгғігғҮгғ гғүгғ©гӮӨгғ–ж–№ејҸгӮ’жҺЎз”ЁгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гҒӘгҒЈгҒҹгҒ®гҒҜгҒҷгҒ§гҒ«е ұе‘ҠгҒ—гҒҹгҒЁгҒҠгӮҠгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒ—гҒӢгҒ—гҖҒеӨ§еһӢгҒ®з•°еҪўгғҮгӮ¶гӮӨгғігҒҜеҸҺзҙҚгҒ«гҒҜйӮӘйӯ”гҒ§е®ҹйЁ“зҡ„еҪ№еүІгӮӮзөӮдәҶгҒ—гҒҰгҒҠгӮҠгҖҒзҹӯе‘ҪгҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҒҢи§ЈдҪ“гҒ«иҮігҒЈгҒҹгҖӮгӮӮгҒЁгӮӮгҒЁгҒ“гҒ®й»„иүІгҒ„гғ–гғӯгғғгӮҜзҫӨгҒҜпј”еҸ·ж©ҹгҒ®иЈҪдҪңгҒ«з”Ёж„ҸгҒ—гҒҹгӮӮгҒ®гҒ§гҖҒLEGOгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјеҸІдёҠжңҖеӨ§й«ҳпјҲеҲқжңҹиЁӯиЁҲжҷӮ1.7mпјҒпјүгӮ’иӘҮгҒЈгҒҹе…ұйіҙз®Ўж–№ејҸпј”еҸ·ж©ҹгҒ®иЈҪдҪңгҒ®гҒҹгӮҒгҒ«иіје…ҘгҒ—гҒҹгӮӮгҒ®гҒ гҖӮгҒқгҒ®гҒЁгҒҚгҒ«е®үеЈІгӮҠгҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгҒ®гҒҢй»„иүІгҒ„гғ–гғӯгғғгӮҜгҒ гҒЈгҒҹгҒ®гҒ гҖӮд»ҠеӣһгҒ®иЈҪдҪңгҒ§пј“д»Јзӣ®гҒЁгҒӘгӮӢгҖӮй«ҳдҫЎгҒӘLEGOгғ–гғӯгғғгӮҜгҒ§гӮӮгҒ•гҒҷгҒҢгҒ«зҙ жқҗгҒЁгҒ—гҒҰе…ғгҒҢеҸ–гӮҢгҒҹгҒ гӮҚгҒҶгҖӮ

|

пјҲпј”пјүгғҗгӮ№гғ¬гғ•гғҖгӮҜгғҲгҒ®дҪҚзҪ® |

гҖҖгӮЁгғігӮҜгғӯгғјгӮёгғЈж–№ејҸгҒҜгғҗгӮ№гғ¬гғ•ж–№ејҸгҒЁжұәе®ҡгҒ—гҒҹгҒҢгҖҒгҒ“гҒ“гҒ§жӮ©гӮҖгҒ“гҒЁгҒҢгҒӮгӮӢгҖӮгғҗгӮ№гғ¬гғ•гғҖгӮҜгғҲгӮ’гғ•гғӯгғігғҲгҒ«гҒҷгӮӢгҒӢгғӘгӮўгҒ«гҒҷгӮӢгҒӢгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгӮӘгғӘгӮёгғҠгғ«гҒ®S-300NEOгҒҜгғӘгӮўгғҖгӮҜгғҲгҒ гҖӮжңҖиҝ‘гҒ®еёӮиІ©иЈҪе“ҒгҒ§гҒҜгғӘгӮўгғҖгӮҜгғҲгҒҢеӨҡгҒ„ж°—гҒҢгҒҷгӮӢгҒҢгҖҒгҒ“гӮҢгҒҜгғҮгӮ¶гӮӨгғідёҠгҒ®зҗҶз”ұгҒ гӮҚгҒҶгҖӮLEGOгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҒ®дёЎиҖ…гҒ®гғЎгғӘгғғгғҲгӮ’жҜ”ијғгҒ—гҒҰгҒҝгӮӢгҖӮ

пјңгғ•гғӯгғігғҲгғҖгӮҜгғҲпјһ

гғ» гғҗгӮ№гғ¬гғ•гҒ«гӮҲгӮӢдҪҺйҹіеҹҹеў—еј·гҒ®еҠ№зҺҮгӮ’й«ҳгӮҒгӮүгӮҢгӮӢ

гғ» гғҖгӮҜгғҲж§ӢйҖ гҒҢгғ•гғӯгғігғҲгғ‘гғҚгғ«гҒ®иЈңеј·гҒ«гҒӘгӮӢ

гғ» гғҗгғғгғ•гғ«гғҮгӮ¶гӮӨгғігҒ®гғқгӮӨгғігғҲгҒЁгҒӘгӮӢ

пјңгғӘгӮўгғҖгӮҜгғҲпјһ

гғ» гғҖгӮҜгғҲгҒӢгӮүгҒ®й«ҳйҹіеҹҹгҒ®жјҸжҙ©гҒҢеҪұйҹҝгҒ—гҒ«гҒҸгҒ„

гғ» гғҖгӮҜгғҲй•·гӮ’з¶ҷгҒҺи¶ігҒ—гҒҰе®№жҳ“гҒ«иӘҝж•ҙгҒ§гҒҚгӮӢпјҲгҒҹгҒ гҒ—зҹӯгҒҸгҒҜгҒ§гҒҚгҒӘгҒ„пјү

гғ» гғҖгӮҜгғҲж§ӢйҖ гҒҢгғӘгӮўгғ‘гғҚгғ«гҒ®иЈңеј·гҒ«гҒӘгӮӢ

гғ» гғҖгӮҜгғҲеҸ–гӮҠд»ҳгҒ‘дҪҚзҪ®гҒ®иҮӘз”ұеәҰгҒҢеӨ§гҒҚгҒ„

гҖҖгғӘгӮўгғҖгӮҜгғҲгҒ®гғЎгғӘгғғгғҲгҒҢеӨ§гҒҚгҒ„ж§ҳгҒ гҒҢгҖҒгғ•гғӯгғігғҲгғ‘гғҚгғ«гҒ®иЈңеј·гҒ«еҪ№з«ӢгҒӨзӮ№гҒ«зқҖзӣ®гҒ—гҒҰгғ•гғӯгғігғҲгғҖгӮҜгғҲгӮ’жҺЎз”ЁгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гҒ—гҒҹгҖӮд»ҠеӣһгҒ®еӨ§еһӢгӮЁгғігӮҜгғӯгғјгӮёгғЈгҒ§гҒҜжҢҜеӢ•еҜҫзӯ–гҒҢйҮҚиҰҒгҒ§гҒӮгӮӢгҒҢгҖҒеүҚиҝ°гҒ®гӮҲгҒҶгҒ«еҒҙйқўгҒҜLEGOгғ–гғӯгғғгӮҜгҒ®еҶ…йғЁжҗҚеӨұгҒ«жңҹеҫ…гҒ—гҒҰзү№гҒ«иЈңеј·гҒҜиЎҢгӮҸгҒӘгҒ„гҖӮжҢҜеӢ•гҒ—гҒҰдёҚиҰҒиј»е°„гҒҢз”ҹгҒҳгҒҰгӮӮгҒ„гӮ„гҒӘйҹігҒ§гҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°иүҜгҒ„гҒ®гҒ гҖӮжҘҪеҷЁгҒҜз©ҚжҘөзҡ„гҒ«гҒ“гҒ®иј»е°„гӮ’еҲ©з”ЁгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгҒ—гҒӢгҒ—гҖҒгғҗгғғгғ•гғ«йқўгҒЁгғӘгӮўйқўгҒ®жҢҜеӢ•гҒҜе•ҸйЎҢгҒ гҖӮгғҗгғғгғ•гғ«йқўгҒ®жҢҜеӢ•гҒҜеӣәе®ҡгҒ•гӮҢгҒҹгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒ«еӨүиӘҝгӮ’дёҺгҒҲгӮӢгҒ—гҖҒгғӘгӮўгғ‘гғҚгғ«гҒҜеӨ§йқўз©ҚгҒ®жқҝзҠ¶ж§ӢйҖ гҒЁгҒӘгӮӢгҒ®гҒ§гӮҝгӮӨгӮігҒ®гӮҲгҒҶгҒ«йіҙгӮҠгӮ„гҒҷгҒҸгҖҒжӯӘгҒҝгӮ„з•°йҹігҒ®е…ғгҒЁгҒӘгӮӢгҖӮгҒ“гҒ“гҒҜеҫ№еә•гҒ—гҒҹиЈңеј·гҒҢеҝ…иҰҒгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒ—гҒҹгҒҢгҒЈгҒҰгҖҒгғӘгӮўгғ‘гғҚгғ«гҒ®иЈңеј·гҒҜеҲҘгҒ®ж–№жі•гӮ’иҖғгҒҲгӮӢгҖӮгҒҫгҒҹгҖҒгғ•гғӯгғігғҲгҒ®гғҗгӮ№гғ¬гғ•гғҖгӮҜгғҲгҒ®й•·гҒ•иӘҝж•ҙж–№жі•гҒҜиүҜгҒ„гӮўгӮӨгғҮгӮўгҒҢгҒӮгӮӢгҒ®гҒ гҖӮ

|

пјҲпј•пјүгғҗгӮ№гғ¬гғ•гғҖгӮҜгғҲгҒ®иЁӯиЁҲ |

гҖҖпј“пј‘еҸ·ж©ҹгҒҜ10гғӘгғғгғҲгғ«гҒЁеҚҒеҲҶгҒӘе®№з©ҚгҒҢгҒӮгӮӢгҒ®гҒ§гғҗгӮ№гғ¬гғ•гғҖгӮҜгғҲгҒ®й–ӢеҸЈеҫ„гӮ’еӨ§гҒҚгҒҸгҒ—гҒҰж”ҫе°„еҠ№зҺҮгӮ’еҗ‘дёҠгҒ—гҒҹгҒ„гҖӮпј”гғ”гғғгғҒеҲҶгҒ§32mmпјҲLEGOгғ–гғӯгғғгӮҜгҒ®пј‘гғ”гғғгғҒгҒҜ8mmпјүгҒ®и§’з©ҙгҒЁгҒ—гҒҰиЁҲз®—гҒҷгӮӢгҒЁгҖҒеҶ…е®№з©Қ10гғӘгғғгғҲгғ«гҒ§гҒҜ100mmгҒ®гғҖгӮҜгғҲй•·гҒ§гҒҠгҒҠгӮҲгҒқ50HzгҒ§гҒ®е…ұжҢҜгҒЁгҒӘгӮӢгҖӮгғҗгӮ№гғ¬гғ•гғҖгӮҜгғҲгҒҜ100mmгӮ’дёӯеҝғгҒЁгҒ—гҒҰиӘҝж•ҙгҒ—гӮҲгҒҶгҖӮ

|

пјҲпј–пјүиЁӯиЁҲгғҶгӮҜгғӢгғғгӮҜ |

гҖҖгғӘгӮўгғ‘гғҚгғ«гҒ®жҢҜеӢ•еҜҫзӯ–гҒҜеӨ§йқўз©ҚгҒ®гғӘгӮўгғ‘гғҚгғ«гӮ’еҲҶеүІгҒ—гҒҰе°Ҹйқўз©ҚгҒ®зө„гҒҝеҗҲгӮҸгҒӣгҒЁгҒ—гҒҰеҜҫеҝңгҒҷгӮӢгҖӮгғ—гғ¬гғјгғҲгғ–гғӯгғғгӮҜгӮ’пј“жһҡйҮҚгҒӯгҒҰйҖ гӮӢеҺҡгҒ•10mmгҒ®гғӘгӮўгғ‘гғҚгғ«гҒҜе°Ҹйқўз©ҚгҒ§гҒӮгӮҢгҒ°еҚҒеҲҶгҒӘеј·еәҰгҒҢеҫ—гӮүгӮҢгӮӢгҖӮгҒ“гӮҢгӮ’йҡҺж®өзҠ¶гҒ«йҮҚгҒӯгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§жҢҜеӢ•гҒ«еҜҫжҠ—гҒ—гҒҹеј·еӣәгҒӘгғӘгӮўгғ‘гғҚгғ«гҒ«гҒ§гҒҚгӮӢгҒ§гҒӮгӮҚгҒҶгҖӮ

гҖҖгғ•гғӯгғігғҲгғҗгӮ№гғ¬гғ•гҒ®гғҖгӮҜгғҲй•·иӘҝж•ҙгҒҜгғҖгӮҜгғҲгӮ’пј’йҮҚж§ӢйҖ гҒ«гҒ—гҒҰгҖҒгӮ№гғ©гӮӨгғүгҒ—гҒҰеј•гҒҚжҠңгҒ„гҒҰиӘҝж•ҙгҒ§гҒҚгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒҷгӮӢгҖӮгҒ“гҒ®ж–№жі•гҒ§гҒӮгӮҢгҒ°иҒҙгҒҚгҒӘгҒҢгӮүз°ЎеҚҳгҒ«иӘҝж•ҙгҒ§гҒҚгҖҒгғӘгӮўгғҖгӮҜгғҲгҒ®з¶ҷгҒҺи¶ігҒ—иӘҝж•ҙгҒ§гҒҜгҒ§гҒҚгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹзҹӯзё®гӮӮеҸҜиғҪгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮеҜёжі•зІҫеәҰгҒҢжҘөгӮҒгҒҰй«ҳгҒ„ABSжЁ№и„ӮиЈҪгҒ®LEGOгғ–гғӯгғғгӮҜгҒӘгӮүгҒ§гҒҜгҒ®гғҶгӮҜгғӢгғғгӮҜгҒ гҖҒгӮ¬гӮҝгӮӮгҒӘгҒҸж»‘гӮүгҒӢгҒ«еј•гҒҚжҠңгҒ‘гӮӢпј’йҮҚгғҖгӮҜгғҲгҒҢгҒ§гҒҚгӮӢгҒ гӮҚгҒҶгҖӮгғҖгӮҜгғҲгҒ«гӮ¬гӮҝгҒҢгҒӮгӮӢгҒЁз•°йҹігҒ®еҺҹеӣ гҒЁгҒӘгӮӢгҒ®гҒ§жңЁиЈҪгҒ§гҒҜеӣ°йӣЈгҒӘж–№жі•гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖжң¬ж©ҹгҒ§гҒҜеҲқгӮҒгҒҰгӮөгғ©гғігғҚгғғгғҲгӮ’жҺЎз”ЁгҒҷгӮӢгҖӮгӮөгғ©гғігғҚгғғгғҲгҒЁгҒҜгғҗгғғгғ•гғ«еүҚйқўгҒ«еҸ–гӮҠд»ҳгҒ‘гӮӢгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲдҝқиӯ·гҒ®гҒҹгӮҒгҒ®гӮ«гғҗгғјгҒ§гҒӮгӮӢгҒҢгҖҒгғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјйғЁеҲҶгҒҢеҮәгҒЈејөгҒЈгҒҹд»ҠеӣһгҒ®гӮігӮўгӮӯгӮ·гғЈгғ«гғҰгғӢгғғгғҲгҒ§гҒҜгҒңгҒІгҒЁгӮӮж¬ІгҒ—гҒ„иЈ…еӮҷгҒ гҖӮи–„гҒ„з№Ҡз¶ӯгҒ§йҹіиіӘгҒёгҒ®еҪұйҹҝгҒҜгҒ»гҒЁгӮ“гҒ©гҒӘгҒ„гҖӮеҲҶи§ЈгҒ—гҒҹS-300NEOгҒ«д»ҳгҒ„гҒҰгҒ„гҒҹгӮөгғ©гғігғҚгғғгғҲгӮ’еҲ©з”ЁгҒҷгӮӢгҒ®гҒ гҒҢгҖҒгҒ“гҒ®еӣәе®ҡгҒ«гғһгӮ°гғҚгғғгғҲгҒҢеҝ…иҰҒгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮLEGOгғ–гғӯгғғгӮҜпј‘гғқгғғгғҒгӮөгӮӨгӮәгҒ®и¶…е°ҸеһӢгҒ®гғҚгӮӘгӮёгӮҰгғ гғһгӮ°гғҚгғғгғҲгӮ’гғ‘гғҚгғ«гғ–гғӯгғғгӮҜеҶ…гҒ«д»•иҫјгӮ“гҒ§еҗёзқҖеӣәе®ҡгҒҷгӮӢгҖӮ

гҖҖпј’гӮҰгӮ§гӮӨгҒӘгҒ®гҒ§гғҮгғҗгӮӨгғҮгӮЈгғігӮ°гғҚгғғгғҲгғҜгғјгӮҜеӣһи·ҜгҒҢеҝ…иҰҒгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгӮӘгғӘгӮёгғҠгғ«гҒ®S-300NEOгҒЁеҗҢгҒҳ6dB/octгӮҝгӮӨгғ—гҒ®еӣһи·ҜгҒЁгҒ—гҒҰгӮігғігғҮгғігӮөгғјгҒЁгӮігӮӨгғ«гӮ’пј‘еҖӢгҒҡгҒӨеӣәе®ҡгҒ—гҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°гҒӘгӮүгҒӘгҒ„гҖӮеҶ…йғЁгҒ«зҙҚгӮҒгҒҰгӮӮиүҜгҒ„гҒҢгҖҒдәӨжҸӣгҖҒиӘҝж•ҙгӮ’е®№жҳ“гҒ«гҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ«гғӘгӮўгғ‘гғҚгғ«гҒ®иғҢйқўгҒ«еӣәе®ҡгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гҒ—гҒҹгҖӮзү№гҒ«гӮігғігғҮгғігӮөгғјгҒҜз°ЎеҚҳгҒ«дәӨжҸӣгҒ§гҒҚгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гӮҝгғјгғҹгғҠгғ«гӮ’з”ЁгҒ„гҒҰжҺҘз¶ҡгҒҷгӮӢгҖӮ

|

пјҲпј—пјүзө„гҒҝз«ӢгҒҰж–№жі•гҒ®жғіе®ҡ |

гҖҖLEGOгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгҒ®иЈҪдҪңгҒ§гҒҜзө„гҒҝз«ӢгҒҰж–№жі•гӮ’иҖғгҒҲгҒҰгҒҠгҒҸгҒ“гҒЁгӮӮйҮҚиҰҒгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮйҖҡеёёгҒ®жҺҘзқҖгҒӘгҒ©гҒ®зө„гҒҝз«ӢгҒҰж–№жі•гҒЁз•°гҒӘгӮҠгҖҒLEGOгҒ§гҒҜеҚҒеҲҶгҒӘеҠӣгҒ§жҠјгҒ—иҫјгӮҖгҒ“гҒЁгҒҢеҝ…иҰҒгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒгҒ“гҒ®жүӢж®өгӮ’иҖғгҒҲгҒҰгҒҠгҒӢгҒӘгҒ„гҒЁзө„гҒҝз«ӢгҒҰгҒҢгҒ§гҒҚгҒӘгҒ„гҖӮд»ҠеӣһгҒ®пј“пј‘еҸ·ж©ҹгҒ§гҒҜгҖҒгҒҫгҒҡгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгӮ’еӣәе®ҡгҒ—гҒҹгғҗгғғгғ•гғ«гғ‘гғҚгғ«гӮ’еҒҙйқўгҒ®гғ•гғ¬гғјгғ гҒ«еӣәе®ҡгҒ—гҖҒгғӘгӮўгғ‘гғҚгғ«гҒ§гғ•гӮҝгӮ’гҒҷгӮӢзө„гҒҝз«ӢгҒҰж–№жі•гҒЁгҒҷгӮӢгҖӮгҒ“гҒ®гҒЁгҒҚгғӘгӮўгғ‘гғҚгғ«гӮ’пј’еҲҶеүІгҒ—гҒҰгҒҠгҒҚгҖҒй…Қз·ҡгҒ®гҒӮгӮӢгӮҝгғјгғҹгғҠгғ«гҒЁгғҚгғғгғҲгғҜгғјгӮҜйғЁе“ҒгҒ®ијүгҒЈгҒҹгӮҝгғјгғҹгғҠгғ«гғ‘гғҚгғ«гҒЁгғЎгғігғҶгғҠгғігӮ№гғӘгғғгғүгҒЁгҒҷгӮӢгҖӮгғЎгғігғҶгғҠгғігӮ№гғӘгғғгғүгҒҜдҪ•гӮүгҒӢгҒ®дәӢж…ӢгҒ§еҶ…йғЁгӮ’й–ӢгҒ‘гӮӢжҷӮгҒ«еҝ…иҰҒгҒ«гҒӘгӮӢгҖӮгҒ гҒҢгҖҒгҒ“гҒ®гғЎгғігғҶгғҠгғігӮ№гғӘгғғгғүгӮ’еӣәе®ҡгҒҷгӮӢйҡӣгҒ«дёӯз©әгҒ®гғ‘гғҚгғ«еҗҢеЈ«гҒ§гҒҜеӣәе®ҡгҒҢгҒ§гҒҚгҒӘгҒ„гҖӮгҒқгҒ“гҒ§гҖҒгғҗгғғгғ•гғ«йқўгҒЁгғӘгӮўгғ‘гғҚгғ«гӮ’иІ«йҖҡгҒҷгӮӢиЈңеј·жҹұгӮ’иЁӯгҒ‘гӮӢгҖӮгҒ“гӮҢгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰиЈңеј·гҒЁеҗҢжҷӮгҒ«гғӘгӮўгғ‘гғҚгғ«гҒ®зө„гҒҝз«ӢгҒҰгҒҢеҸҜиғҪгҒЁгҒӘгӮӢгҒ®гҒ гҖӮ

|

пјҲпјҳпјүгғҗгғғгғ•гғ«гғҮгӮ¶гӮӨгғігҒ®жӨңиЁҺ |

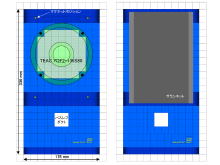

гҖҖд»ҘдёҠгҒ®иҖғеҜҹгҒӢгӮүе…·дҪ“зҡ„гҒӘиЁӯиЁҲгҒ«е…ҘгӮӢгҖӮгғ•гғӯгғігғҲгҒ®гғҮгӮ¶гӮӨгғіеӣіпјҲеӣіпј‘пјүгӮ’гҒ”иҰ§гҒ„гҒҹгҒ гҒҚгҒҹгҒ„гҖӮйҒёжҠһгҒ—гҒҹS-300NEOгҒ®гӮігӮўгӮӯгӮ·гғЈгғ«гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲTEAC YDF2-135S80гҒ®еҸ–гӮҠд»ҳгҒ‘гӮөгӮӨгӮәгӮ’е®ҹжё¬гҒ—гҒҹгҒЁгҒ“гӮҚгҖҒLEGOгғ–гғӯгғғгӮҜгҒ®пј‘пј’гғ”гғғгғҒгҒҷгҒӘгӮҸгҒЎ96mmгҒ®й–“йҡ”гҒ§еӣәе®ҡгҒ§гҒҚгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢи§ЈгҒЈгҒҹгҖӮдёӯеӨ®гҒ«з©ҙгҒ®й–ӢгҒ„гҒҹз©ҙгҒӮгҒҚгғ—гғ¬гғјгғҲгғ–гғӯгғғгӮҜгӮ’пј‘пј’гғ”гғғгғҒгҒ§еӣӣж–№гҒ«й…ҚзҪ®гҒҷгӮҢгҒ°Mпј”гғңгғ«гғҲгҒ§еӣәе®ҡгҒ§гҒҚгӮӢгҖӮгҒ“гҒ®еӣәе®ҡз©ҙгҒЁгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒ®гӮөгӮӨгӮәгҒӢгӮүгғҗгғғгғ•гғ«гғ‘гғҚгғ«гҒ®жЁӘе№…гҒҜпј’пј’гғ”гғғгғҒ176mmгҒ«жұәе®ҡгҒ—гҒҹгҖӮгғҗгғғгғ•гғ«гғ‘гғҚгғ«гҒ®жЁӘе№…гҒҜжЁӘж–№еҗ‘гҒ®гғҗгғғгғ•гғ«йқўгҒӢгӮүгҒ®иј»е°„гҒЁеҫҢж–№гҒӢгӮүеӣһжҠҳйҹігҒ®еҪұйҹҝгӮ’йҒҝгҒ‘гӮӢгҒҹгӮҒгҒ«гҒ§гҒҚгӮӢгҒ гҒ‘е°ҸгҒ•гҒҸгҒ—гҒҹгҒ„гҒ®гҒ гҖӮ

гҖҖгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒҜгӮӘгғӘгӮёгғҠгғ«гҒ®гӮҲгҒҶгҒ«гғ•гғ©гғігӮёйғЁеҲҶгӮ’иҗҪгҒЁгҒ—иҫјгӮ“гҒ§еҸ–гӮҠд»ҳгҒ‘гҒҹгҒ„гҒЁгҒ“гӮҚгҒ§гҒӮгӮӢгҒҢгҖҒгҒЁгҒҰгӮӮеӣ°йӣЈгҒӘгҒ®гҒ§жҷ®йҖҡгҒ«гғ‘гғҚгғ«йқўеӣәе®ҡгҒЁгҒҷгӮӢгҖӮгҒҚгӮҢгҒ„гҒ«гғ•гғ©гғігӮёгҒҢеҮҰзҗҶгҒ—гҒҰгҒӮгӮӢгҒ®гҒ§иҰӢгҒҹзӣ®гҒҜе•ҸйЎҢгҒӘгҒ„гҖӮе•ҸйЎҢгҒӘгҒ®гҒҜгӮөгғ©гғігғҚгғғгғҲгҒ®еӣәе®ҡгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮжң¬жқҘгҒ“гҒ®гӮөгғ©гғігғҚгғғгғҲгҒҜ10mmгҒ»гҒ©иҗҪгҒЁгҒ—иҫјгӮ“гҒ§гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгӮ’еӣәе®ҡгҒ—гҒҹзҠ¶ж…ӢгҒ§гҒЎгӮҮгҒҶгҒ©иүҜгҒ„й«ҳгҒ•гҒ«гҒӘгӮӢгҖӮгғ‘гғҚгғ«йқўеӣәе®ҡгҒ§гҒҜгғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјгҒҢжҺҘи§ҰгҒ—гҒҰгҒ—гҒҫгҒҶгҒ®гҒ гҖӮгҒқгҒ“гҒ§гӮөгғ©гғігғҚгғғгғҲгҒ®еӣәе®ҡгҒ®гҒҹгӮҒгҒ«гғҗгғғгғ•гғ«еүҚйқўгҒ®дёҠдёӢгҒ«гғӘгғ–гӮ’иЁӯгҒ‘гҒҹгҖӮдҪҷиЈ•гӮ’иҰӢгҒҰгғ—гғ¬гғјгғҲгғ–гғӯгғғгӮҜпј”жһҡеҲҶ13mmгҒ®еҺҡгҒ•гҒ®гғӘгғ–гҒҜгғҗгғғгғ•гғ«гғ‘гғҚгғ«гҒ®иЈңеј·гҒЁгғ•гғӯгғігғҲгғ‘гғҚгғ«гҒ®гғҮгӮ¶гӮӨгғігӮўгӮҜгӮ»гғігғҲгҒ«гӮӮгҒӘгӮӢгҖӮ

гҖҖгӮөгғ©гғігғҚгғғгғҲгҒ®еҗёзқҖеӣәе®ҡгҒ®гғһгӮ°гғҚгғғгғҲгҒҜе®ҹжё¬гҒ—гҖҒеӣігҒ«зӨәгҒ—гҒҹдҪҚзҪ®гҒ«еҸ–гӮҠд»ҳгҒ‘гӮӢгҒҢгҖҒгғһгӮ°гғҚгғғгғҲгҒ®еҹӢгӮҒиҫјгҒҝдҪҚзҪ®гҒҢгӮөгғ©гғігғҚгғғгғҲгҒ®з«ҜгҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒ®гҒ§гғӘгғ–гҒҜ4гғ”гғғгғҒ16mmгҒ®е№…гҒЁгҒ—гҒҹгҖӮ

гҖҖгҒ“гҒ®дёӢеҒҙгҒ®гғӘгғ–гҒ®дёӯеӨ®гҒӢгӮүгғ•гғӯгғігғҲгғ‘гғҚгғ«гӮ’дёҠдёӢгҒ«пј’еҲҶеүІгҒ—гҒҰпј’пј–гғ”гғғгғҒ208mmгҒ®гғҗгғғгғ•гғ«гғ‘гғҚгғ«гҒЁгғҗгӮ№гғ¬гғ•гғҖгӮҜгғҲгӮ’иЁӯгҒ‘гҒҹгғҖгӮҜгғҲгғ‘гғҚгғ«гҒЁгҒҷгӮӢгҖӮгғҖгӮҜгғҲгғ‘гғҚгғ«гҒ®й«ҳгҒ•гҒҜе…ЁдҪ“гҒ®гғҮгӮ¶гӮӨгғізҡ„гҒӘгғҗгғ©гғігӮ№гҒӢгӮүпј‘пј–гғ”гғғгғҒ128mmгҒЁгҒ—гҒҰгӮ·гӮ№гғҶгғ гҒ®й«ҳгҒ•гҒҜпј”пј’гғ”гғғгғҒ336mmгҒЁгҒӘгҒЈгҒҹгҖӮ

гҖҖгғҗгӮ№гғ¬гғ•гғҖгӮҜгғҲгҒ®дҪҚзҪ®гҒҜе·ҰеҸідёӯеӨ®гҒЁгҒ—гҖҒдёҠдёӢдҪҚзҪ®гҒҜгғҖгӮҜгғҲгғ‘гғҚгғ«дёӯеӨ®гҒ§гҒӮгӮӢгҒЁеә•йқўгҒ«жҺҘиҝ‘гҒ—гҒҷгҒҺгҒҰе…ұжҢҜеҠ№зҺҮгҒҢдҪҺдёӢгҒҷгӮӢгҒЁиүҜгҒҸгҒӘгҒ„гҒ®гҒ§пј’гғ”гғғгғҒдёҠгҒ’гҒҹдҪҚзҪ®гҒЁгҒҷгӮӢгҖӮй–ӢгҒ„гҒҹдёӢйғЁгҒ«гҒҜгғҮгӮ¶гӮӨгғізҡ„гҒӘеҠ№жһңгӮ’зӢҷгҒЈгҒҰпј’гғ”гғғгғҒе№…гҒ®гғӘгғ–гҒЁеҸідёӢгҒ«гӮЁгғігғ–гғ¬гғ гӮ’д»ҳгҒ‘гӮӢгҖӮ

|

пјҲпјҷпјүгӮЁгғігӮҜгғӯгғјгӮёгғЈгҒ®ж§ӢйҖ жӨңиЁҺ |

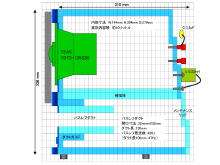

гҖҖгғҗгғғгғ•гғ«йқўгҒ®иЁӯиЁҲгҒҢгҒ§гҒҚгҒҹгҒ®гҒ§еҶ…йғЁиЁӯиЁҲгҒ«з§»гӮӢгҖӮеӣіпј’гҒ«ж§ӢйҖ еӣігӮ’зӨәгҒҷгҖӮ

гғҗгғғгғ•гғ«йқўгҒ®жЁӘе№…гҒҜгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгӮ’жҗӯијүгҒ§гҒҚгӮӢжңҖе°ҸгҒЁгҒ—гҒҹгҒ®гҒ§еҶ…е®№з©ҚгҒҜеҘҘиЎҢгҒҚгҒ§зЁјгҒҢгҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°гҒӘгӮүгҒӘгҒ„гҖӮгҒ“гҒ®еүҚйқўеҜёжі•гҒ гҒЁеҘҘиЎҢгҒҚгҒҜ250mmд»ҘдёҠж¬ІгҒ—гҒ„гҒЁгҒ“гӮҚгҒ гҖӮеҘҘиЎҢгҒҚгҒҢй•·гҒҷгҒҺгӮӢгҒЁдёҚжҒ°еҘҪгҒ«гҒӘгӮӢгҒҢеүҚйқўгҒӢгӮүгҒҜиҰӢгҒҲгҒӘгҒ„гҒ®гҒ§гӮҲгҒ—гҒЁгҒ—гӮҲгҒҶгҖӮ

гҖҖе…ҲгҒ«иҝ°гҒ№гҒҹгӮҲгҒҶгҒ«гғӘгӮўгғ‘гғҚгғ«гҒҜеҲҶеүІгҒ—гҒҰйҡҺж®өзҠ¶гҒ®ж§ӢйҖ гҒ«йҮҚгҒӯгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§еј·еәҰгӮ’зўәдҝқгҒҷгӮӢгҖӮпј”пј’гғ”гғғгғҒгҒ®й«ҳгҒ•гҒ гҒЁпј•еҲҶеүІгҒ—гҒҰпј‘жһҡпј‘пјҗгғ”гғғгғҒгҒ®гғӘгӮўгғ‘гғҚгғ«пј•жһҡгҒ§ гҒЎгӮҮгҒҶгҒ©иүҜгҒ„гҖӮдёҠйғЁпј“жһҡгҒ®гғ‘гғҚгғ«гҒ«гӮўгғігғ—гҒӢгӮүгҒ®жҺҘз¶ҡз”ЁгӮҝгғјгғҹгғҠгғ«гҒЁгғҮгғҗгӮӨгғҮгӮЈгғігӮ°гғҚгғғгғҲгғҜгғјгӮҜйғЁе“ҒгӮ’жҗӯијүгҒ—гҒҰгӮҝгғјгғҹгғҠгғ«гғ‘гғҚгғ«гҒЁгҒҷгӮӢгҖӮдёӢйғЁпј’жһҡгҒ®гғ‘гғҚгғ«гҒҢгғЎгғігғҶгғҠгғігӮ№гғӘгғғгғүгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖиЈңеј·жҹұгҒҜгғҗгғғгғ•гғ«гғ‘гғҚгғ«дёӢз«ҜгҒ®дҪҚзҪ®гҒҢгҒЎгӮҮгҒҶгҒ©гӮҝгғјгғҹгғҠгғ«гғ‘гғҚгғ«гҒЁгғЎгғігғҶгғҠгғігӮ№гғӘгғғгғүгҒ®йҮҚгҒӘгӮҠдҪҚзҪ®гҒ«гҒӘгӮӢгҒ®гҒ§гҒ“гҒ®йғЁеҲҶгҒ«иЁӯгҒ‘гӮӢгҖӮ

гҖҖгғҗгӮ№гғ¬гғ•гғҖгӮҜгғҲгҒҜеј•гҒҚжҠңгҒҚж–№ејҸгҒ®пј’йҮҚж§ӢйҖ гҒ§еӣәе®ҡгҒҜгҒ•гӮҢгҒӘгҒ„гҖӮгғҖгӮҜгғҲгӮ¬гӮӨгғүгҒ®й•·гҒ•гҒҜгғҗгғғгғ•гғ«гғ‘гғҚгғ«гҒ®еҺҡгҒ•гӮ’еҗ«гӮҒгҒҰ60mmгҒӮгӮҢгҒ°еҚҒеҲҶгҒ§гҒӮгӮҚгҒҶгҖӮй•·гҒҷгҒҺгӮӢгҒЁеҶ…е®№з©ҚгӮ’йЈҹгҒЈгҒҰгҒ—гҒҫгҒҶгҖӮгғҖгӮҜгғҲгӮ’жҠјгҒ—иҫјгҒҝгҒҷгҒҺгӮӢгҒЁеҶ…йғЁгҒ«иҗҪгҒЎгҒҰгҒ—гҒҫгҒҶгҒҢж°—гӮ’гҒӨгҒ‘гҒҰжүұгҒҲгҒ°е•ҸйЎҢгҒӘгҒ„гҖӮеёӮиІ©гҒҷгӮӢиЈҪе“ҒгҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒ®гҒ гҖӮ

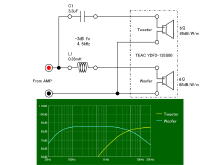

гҖҖгғҮгғҗгӮӨгғҮгӮЈгғігӮ°гғҚгғғгғҲгғҜгғјгӮҜгҒ®йғЁе“ҒгҒҜгӮігӮӨгғ«гҒЁгӮігғігғҮгғігӮөгғјгҒҢ1еҖӢгҒ§гҒӮгӮӢгҒҢгҖҒгӮігӮӨгғ«гҒҜгҒ„гҒӨгӮӮеҲ©з”ЁгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢPARC AUDIOгҒ®з®ұеһӢгҒ®гӮігӮўгӮӨгғігғҖгӮҜгӮҝгғігӮ№гӮ’з”ЁгҒ„гӮӢгҖӮеӣәе®ҡгҒҢе®№жҳ“гҒ гҒӢгӮүгҒ гҖӮгӮігғігғҮгғігӮөгғјгҒҜе°ҸеһӢгҒ®гғ•гӮЈгғ«гғ гӮігғігғҮгғігӮөгғјгӮ’з”ЁгҒ„гӮӢгҒҢгҖҒдәӨжҸӣиӘҝж•ҙгҒ®гҒҹгӮҒгҒ«гӮҝгғјгғҹгғҠгғ«гҒ«Yгғ©гӮ°з«ҜеӯҗгҒ§еӣәе®ҡгҒҷгӮӢгҖӮ

гҖҖжңҖзөӮзҡ„гҒӘеҘҘиЎҢгҒҚеҜёжі•гҒҜ310mmгҒЁгҒӘгҒЈгҒҹгҖӮеҶ…е®№з©ҚгӮ’иЁҲз®—гҒҷгӮӢгҒЁгҖҒз©әгҒ®зҠ¶ж…ӢгҒ§11.8гғӘгғғгғҲгғ«гҖӮе®ҹйҡӣгҒ«гҒҜгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒ®гғһгӮ°гғҚгғғгғҲгҖҒгғҗгӮ№гғ¬гғ•гғҖгӮҜгғҲж§ӢйҖ гҖҒиЈңеј·жҹұгҒӘгҒ©гҒ§е®№з©ҚгҒҢпј‘еүІгҒ»гҒ©жёӣгӮӢгҒҢгҖҒе®ҹеҠ№еҶ…е®№з©ҚгҒҜ10гғӘгғғгғҲгғ«д»ҘдёҠгӮ’зўәдҝқгҒ§гҒҚгҒҹгҖӮ

гҖҖгҒ“гҒ®ж§ӢйҖ гҒ§гғҗгӮ№гғ¬гғ•е…ұжҢҜе‘Ёжіўж•°гӮ’иЁҲз®—гҒҷгӮӢгҒЁгғҖгӮҜгғҲй•·100mmгҒ§зҙ„47HzгҖҒжңҖзөӮзҡ„гҒ«гҒҜи©ҰиҒҙгҒ«гӮҲгӮҠгғҖгӮҜгғҲй•·130mmгҒ§зҙ„43HzгҒЁгҒӘгҒЈгҒҹгҖӮгҒӘгҒҠгҖҒеҗёйҹіжқҗгҒҜжҙ»жҖ§зӮӯгӮ’пј”иўӢгҒЁгӮөгӮӨгӮәгҒ«гҒ—гҒҰгҒҜе°‘гҒӘгҒҸдҪҝгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮеҗёйҹіжқҗгҒҜеҶ…йғЁгҒ®з©әж°—гғҗгғҚгҒ®еҠ№жһңгӮ’дҪҺжёӣгҒҷгӮӢгҒ®гҒ§гғҗгӮ№гғ¬гғ•еӢ•дҪңгӮӮгғҖгғігғ—гҒ—гҒҰгҒ—гҒҫгҒҶгҒӢгӮүгҒ гҖӮгғҗгӮ№гғ¬гғ•еҠ№зҺҮгӮ’ е„Әе…ҲгҒ—гҒҹиЁӯиЁҲгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

|

пјҲпј‘пјҗпјүгғҮгғҗгӮӨгғҮгӮЈгғігӮ°гғҚгғғгғҲгғҜгғјгӮҜгҒ®иЁӯиЁҲ |

гҖҖд»ҠеӣһгҒ®гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒҜеҚҳдҪ“гҒ§гҒ®еёӮиІ©иЈҪе“ҒгҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒ®гҒ§гӮ№гғҡгғғгӮҜгҒҢиүҜгҒҸгӮҸгҒӢгӮүгҒӘгҒ„гҒҢгҖҒS-300NEOгҒ®д»•ж§ҳгҒӢгӮүгӮҰгғјгғҸгғјйғЁгҒ®гӮӨгғігғ”гғјгғҖгғігӮ№гҒҜ6О©гҒ§иғҪзҺҮгҒҜ86dB/W/mгҖҒгғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјйғЁгӮӮгӮўгғғгғҶгғҚгғјгӮҝгғјгҒҢз„ЎгҒ„гҒ“гҒЁгҒӢгӮүеҗҢж§ҳгҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒӢгҒЁжҺЁжё¬гҒ•гӮҢгӮӢгҖӮS-300NEOгҒ®гғҮгғҗгӮӨгғҮгӮЈгғігӮ°гғҚгғғгғҲгғҜгғјгӮҜзҙ еӯҗгҒҜгӮігӮӨгғ«гҒ®еҖӨгҒҜдёҚжҳҺгҒ гҒҢгӮігғігғҮгғігӮөгғјгҒҜ3.3ОјFгҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҖӮгҒ—гҒӢгҒ—гҖҒгҒ“гҒ®еҖӨгҒ®зө„гҒҝеҗҲгӮҸгҒӣгҒ§гҒҜиЈҪе“Ғд»•ж§ҳгҒ®гӮҜгғӯгӮ№гӮӘгғјгғҗгғје‘Ёжіўж•°3.5kHzгҒ«гҒ©гҒҶгӮӮиЁҲз®—гҒҢеҗҲгӮҸгҒӘгҒ„гҖӮж•ҷ科жӣёзҡ„иЁӯиЁҲгҒ§гҒҜгҒӘгҒҸе‘ігҒӨгҒ‘гҒҢгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒӢгӮӮгҒ—гӮҢгҒӘгҒ„гҖӮеӣіпј“гҒ«иЁӯиЁҲгҒ—гҒҹгғҮгғҗгӮӨгғҮгӮЈгғігӮ°гғҚгғғгғҲгғҜгғјгӮҜгҒ®еӣһи·ҜеӣігӮ’зӨәгҒҷгҒҢгҖҒ6dB/octгӮҝгӮӨгғ—гҒ®гғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјгҒ®гғҸгӮӨгғ‘гӮ№гғ•гӮЈгғ«гӮҝгғјгҒ«гҒҜгӮӘгғӘгӮёгғҠгғ«гҒЁеҗҢгҒҳ3.3ОјFгӮ’з”ЁгҒ„гҖҒгӮўгғғгғҶгғҚгғјгӮҝгғјгҒҜз„ЎгҒ—гҒЁгҒҷгӮӢгҖӮй«ҳйҹіеҹҹгҒҢгҒҚгҒӨгҒӢгҒЈгҒҹе ҙеҗҲгҒҜ2.2ОјFгҒ«дәӨжҸӣгҒ—гҒҹгҒ„гҖӮгӮігӮӨгғ«гҒҜPARC AUDIOгҒ®гӮігӮўгӮӨгғігғҖгӮҜгӮҝгғігӮ№0.33mHгҒ®L001-033гӮ’з”Ёж„ҸгҒ—гҒҹгҖӮгҒ“гҒ®гӮігӮӨгғ«гҒҜе…ҘжүӢжҖ§гҒҢжӮӘгҒҸгҒ“гӮҢгҒ—гҒӢжүӢгҒ«е…ҘгӮүгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҒ®гҒ гҖӮгҒҫгҒӮжӮӘгҒҸгҒӘгҒ„еҖӨгҒ гӮҚгҒҶгҖӮеӣіпј“гҒ®е‘Ёжіўж•°зү№жҖ§гӮ°гғ©гғ•гҒҜе®ҹжё¬еҖӨгҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгҒ“гҒ®е®ҡж•°гҒ«гӮҲгӮӢиЁҲз®—зөҗжһңгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ-3dBгҒ®гӮҜгғӯгӮ№гӮӘгғјгғҗгғје‘Ёжіўж•°гҒҜ4.5kHzзЁӢеәҰгҒ§гҒӮгӮҚгҒҶгҖӮ

|

пјҲпј‘пј‘пјүпј“пј‘еҸ·ж©ҹгҒ®д»•ж§ҳ |

гҖҖд»ҘдёӢгҒ«иЁӯиЁҲгҒ—гҒҹпј“пј‘еҸ·ж©ҹгҒ®еҹәжң¬д»•ж§ҳгӮ’зӨәгҒҷгҖӮ

пјңпј“пј‘еҸ·ж©ҹгҖҖеҹәжң¬д»•ж§ҳпјһгҖҖпјҲиӘҝж•ҙеҫҢпјү

гғ» ж–№ејҸпјҡгӮігӮўгӮӯгӮ·гғЈгғ«ж–№ејҸпј’гӮҰгӮ§гӮӨгғҗгӮ№гғ¬гғ•еһӢгҖҖ

гғ» зө„з«Ӣж–№жі•пјҡгғӣгғӘгӮҫгғігӮҝгғ«гӮҝгӮӨгғ—пјҲж°ҙе№ізө„з«Ӣпјү

гғ» гӮЁгғігӮҜгғӯгғјгӮёгғЈж–№ејҸпјҡгғ•гғӯгғігғҲгғҖгӮҜгғҲгғҗгӮ№гғ¬гғ•ж–№ејҸпјҲгғҖгӮҜгғҲдәӨжҸӣеҸҜиғҪпјү

гғ» дҪҝз”ЁгғҰгғӢгғғгғҲпјҡTEAC YDF2-135S80пјҲгӮігӮўгӮӯгӮ·гғЈгғ«гғҰгғӢгғғгғҲпјү

гҖҖгҖҖгӮҰгғјгғҸгғјгҖҖ13cmгӮігғјгғі

гҖҖгҖҖгғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјгҖҖ2.5cmгӮҪгғ•гғҲгғүгғјгғ

гғ» еӨ–еҪўеҜёжі•пјҡW176mmгҖҖH336mmгҖҖD310mm

гғ» е®ҹеҠ№еҶ…е®№з©Қпјҡзҙ„10гғӘгғғгғҲгғ«

гғ» гӮҜгғӯгӮ№гӮӘгғјгғҗгғје‘Ёжіўж•°пјҡ4.5kHz

гғ» гғҗгӮ№гғ¬гғ•е‘Ёжіўж•°пјҡ43HzпјҲгғҖгӮҜгғҲй•·130mmпјү

гғ» гӮ·гӮ№гғҶгғ гӮӨгғігғ”гғјгғҖгғігӮ№пјҡ6О©

гғ» иіӘйҮҸпјҡ4kgпјҲпј‘еҸ°пјү

|

пј”пјҺ иЈҪдҪңйҒҺзЁӢ |

|

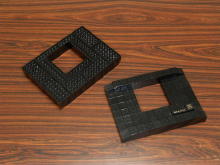

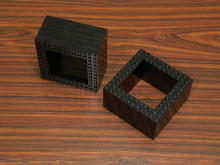

пјҲпј‘пјүйғЁе“ҒгҒ®и§ЈиӘ¬ |

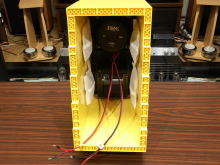

гҖҖеҶҷзңҹпј“гҒ«1еҸ°еҲҶгҒ®дё»иҰҒйғЁе“ҒгӮ’зӨәгҒҷгҖӮпј“пј‘еҸ·ж©ҹгҒҜLEGOгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјжңҖеӨ§е®№з©ҚгӮ’иӘҮгӮӢеӨ§еһӢгғўгғҮгғ«гҒӘгҒ®гҒ§пј‘еҸ°еҲҶгҒ§дҪңжҘӯз”ЁгҒ®гғҶгғјгғ–гғ«гҒҢгҒ„гҒЈгҒұгҒ„гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖеҶҷзңҹпј”гҒҜгҒқгҒ®д»–гҒ®йғЁе“ҒгҒ§гҒӮгӮӢгҒҢгҖҒдҪҝз”ЁгҒҷгӮӢеҗёйҹіжқҗгҒҜпј”иўӢгҖҒгӮігғігғҮгғігӮөгғјгҒҜ3.3ОјFгҒ®пј‘еҖӢгӮ’з”ЁгҒ„гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгҒ“гҒ®гӮігғігғҮгғігӮөгғјгҒҜMUNDORFгҒ®MKT-3.30гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгӮҝгғјгғҹгғҠгғ«гҒҜгӮігғігғҮгғігӮөгғјгҒ®жҺҘз¶ҡгҒ«гӮӮз”ЁгҒ„гӮӢгҒ®гҒ§пј‘еҸ°гҒ«2зө„з”Ёж„ҸгҒ—гҒҹгҖӮеҶ…йғЁгӮұгғјгғ–гғ«гӮ„зҙ еӯҗгҒ®з«Ҝжң«гҒҜз«ҜеӯҗгӮ’гғҸгғігғҖд»ҳгҒ‘гҒ—гҒҹдёҠгҒ§зҶұеҸҺзё®гғҒгғҘгғјгғ–гҒ«гӮҲгӮҠзө¶зёҒеҮҰзҗҶгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгҒ“гҒ®гҒӮгҒҹгӮҠгҒҜгӮЁгғігӮёгғӢгӮўгҒ®гҒ“гҒ гӮҸгӮҠгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгӮұгғјгғ–гғ«гҒ«WгҖҒTгҒ®гғһгғјгӮӯгғігӮ°гӮ’гҒ—гҒҰжҺҘз¶ҡгғҹгӮ№гӮ’йҳІжӯўгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

гҖҖеҶҷзңҹпј•гҒҜгғҗгғғгғ•гғ«гғ‘гғҚгғ«гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгӮ’еҸ–гӮҠд»ҳгҒ‘гӮӢжңҖе°ҸгҒ®жЁӘе№…гҒ§гғ—гғ¬гғјгғҲгғ–гғӯгғғгӮҜпј“жһҡйҮҚгҒӯгҒ®10mmеҺҡгҒ•гҖҒдёҠдёӢгҒ®иЈңеј·гғӘгғ–гҒ§гҒҚгӮҸгӮҒгҒҰеј·еәҰгҒҢй«ҳгҒ„гҖӮгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгӮ’еӣәе®ҡгҒҷгӮӢгҒЁгҒ•гӮүгҒ«еј·еәҰгҒҢй«ҳгҒҫгӮӢгҖӮгғӘгғ–гҒ®гӮігғјгғҠгғјгҒҜгӮ№гғӯгғјгғ—гғ–гғӯгғғгӮҜгҒ§д»•дёҠгҒ’гҖҒиЎЁйқўгҒҜгғ‘гғҚгғ«гғ–гғӯгғғгӮҜгҒ§еҢ–зІ§гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒҢгҖҒдёҖйғЁгҒ®гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒЁе№ІжёүгҒҷгӮӢйғЁеҲҶгҒ«гҒҜгғ‘гғҚгғ«гғ–гғӯгғғгӮҜгҒҢз„ЎгҒ„гҖӮеӣәе®ҡз©ҙгҒҜз©ҙгҒӮгҒҚгғ—гғ¬гғјгғҲгғ–гғӯгғғгӮҜпј’жһҡгҒ§пј”ж–№гҒ«йҖ гӮүгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮеҫҢгҒ§иҝ°гҒ№гӮӢгғһгӮ°гғҚгғғгғҲгҒҢеӣіпј‘гҒ®дҪҚзҪ®гҒ«д»•иҫјгҒҫгӮҢгҒҰгҒҠгӮҠгҖҒгӮөгғ©гғігғҚгғғгғҲгӮ’еҗёзқҖгҒҷгӮӢгҖӮ

гҖҖеҶҷзңҹпј–гҒҢгғҖгӮҜгғҲгғ‘гғҚгғ«гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒ“гҒ®гғ‘гғҚгғ«гӮӮгғӘгғ–гҒ®еҠ№жһңгҒ§еј·еәҰгҒҢй«ҳгҒ„гҖӮгғҖгӮҜгғҲгӮ¬гӮӨгғүгҒҢиЈҸйқўгҒ«д»ҳгҒҸгҒЁгҒ•гӮүгҒ«еј·еӣәгҒ«гҒӘгӮҠгҖҒеүҚйқўгҒӢгӮүгҒ®дёҚиҰҒиј»е°„гӮ’йҳІжӯўгҒҷгӮӢгҖӮеҶҷзңҹпј—гҒ«гӮЁгғігғ–гғ¬гғ йғЁеҲҶгӮ’зӨәгҒҷгҖӮжң¬ж©ҹгҒӢгӮүгӮЁгғігғ–гғ¬гғ гғҮгӮ¶гӮӨгғігӮ’жӣҙж–°гҒ—гҒҹгҖӮгҖҢLEGO Speaker No.31гҖҚгҒ®ж–Үеӯ—гҒҜгӮҙгғјгғ«гғүгҒЁгҒ—гҒҰй«ҳзҙҡж„ҹгӮ’жј”еҮәгҒҷгӮӢгҖӮгҖҢUnit by TEACгҖҚгҒ®гӮҙгғјгғ«гғүгғҗгғғгғҒгӮӮд»ҳгҒ‘гҒҹгҖӮ

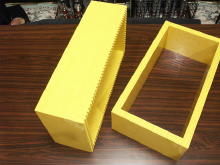

гҖҖгғ•гғ¬гғјгғ гӮ’еҶҷзңҹпјҳгҒ«зӨәгҒҷгҖӮеӨ§йҮҸгҒ«дҪҝз”ЁгҒҷгӮӢгҒ“гҒ®й»„иүІгҒ„гғ–гғӯгғғгӮҜгҒҢпј”еҸ·ж©ҹгҖҒпј’пј–еҸ·ж©ҹгӮ’зөҢгҒҹгғӘгӮөгӮӨгӮҜгғ«гғ–гғӯгғғгӮҜгҒ гҖӮпј‘пјҗж®ө100mmгҒ®гғ•гғ¬гғјгғ пј’еҖӢгҒ§пј‘еҸ°еҲҶгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖгғӘгӮўгғ•гғ¬гғјгғ гӮ’еҶҷзңҹпјҷгҒ«зӨәгҒҷгҖӮйҡҺж®өзҠ¶гҒ®гғӘгӮўгғ‘гғҚгғ«гӮ’еҸ–гӮҠд»ҳгҒ‘гӮӢгҒ“гҒ®гғ•гғ¬гғјгғ гҒҜзө„гҒҝз«ӢгҒҰжҷӮгҒ«е®үе®ҡгҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ®еӣәе®ҡгӮёгӮ°гҒҢеҸ–гӮҠд»ҳгҒ‘гҒҰгҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖеҶҷзңҹпј‘пјҗгҒҜгғҗгӮ№гғ¬гғ•гғҖгӮҜгғҲгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮе®Ңе…ЁзӢ¬з«ӢеһӢгҒ§иҮӘз”ұгҒ«жҠңгҒҚе·®гҒ—гҒ§гҒҚгӮӢгҖӮеҶҷзңҹгҒҜпј‘пјҗж®ө100mmпјҲжӯЈзўәгҒ«гҒҜгғ‘гғҚгғ«гғ–гғӯгғғгӮҜгҒЁз«ҜйқўгҒ®иЈңеј·гғ—гғ¬гғјгғҲгғ–гғӯгғғгӮҜгҒҢгҒӮгӮӢгҒ®гҒ§106mmпјүгҒ§гҒӮгӮӢгҒҢж®өж•°гӮ’иӘҝж•ҙгҒ—гҒҰз°ЎеҚҳгҒ«дјёзё®гҒ§гҒҚгӮӢгҖӮ

гҖҖеҶҷзңҹпј‘пј‘гҒҢгғҖгӮҜгғҲгӮ¬гӮӨгғүгҒ§гғҗгӮ№гғ¬гғ•гғҖгӮҜгғҲгҒ®пј‘еӣһгӮҠеӨ§гҒҚгҒӘгӮөгӮӨгӮәгҒ§й•·гҒ•гҒҜпј•ж®өгҒ§50mmгҖҒгғҖгӮҜгғҲгғ‘гғҚгғ«гҒ®еҺҡгҒ•гҒЁеҗҲгӮҸгҒӣгҒҰ60mmгҒ®гӮ¬гӮӨгғүгҒЁгҒӘгӮӢгҖӮ

гҖҖеҶҷзңҹпј‘пј’гҒҜгғӘгӮўгғ‘гғҚгғ«AгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮпј”гғөжүҖгҒ«з©ҙгҒӮгҒҚгғ‘гғҚгғ«гҒҢдҪҝгӮҸгӮҢгҒҰгҒҠгӮҠгҖҒгӮігӮӨгғ«зҙ еӯҗгҒ®еӣәе®ҡгҒЁгӮігӮӨгғ«й…Қз·ҡгҒ®з«ҜеӯҗйғЁеҲҶгҒЁгҒӘгӮӢгҖӮгғ—гғ¬гғјгғҲгғ–гғӯгғғгӮҜпј“жһҡйҮҚгҒӯгҒ®еҺҡгҒ•10mmгҒ гҒҢгҖҒ176mmГ—80mmгҒЁгҒ„гҒҶе°ҸеһӢгӮөгӮӨгӮәгҒ§еј·еәҰгҒҜеҚҒеҲҶгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгғ—гғ¬гғјгғҲгғ–гғӯгғғгӮҜгҒ®йҮҚгҒӯж§ӢйҖ гҒҜжҢҜеӢ•еҗёеҸҺеҠ№жһңгӮӮй«ҳгҒ„гҖӮ

гҖҖеҗҢгҒҳгҒҸпј”гғөжүҖгҒ«з©ҙгҒ®й–ӢгҒ„гҒҹгғӘгӮўгғ‘гғҚгғ«BпјҲеҶҷзңҹпј‘пј“пјүгҒҜгӮҝгғјгғҹгғҠгғ«з”ЁгҒ§з©ҙдҪҚзҪ®гҒҢгғӘгӮўгғ‘гғҚгғ«AгҒЁз•°гҒӘгӮӢгҖӮгӮҝгғјгғҹгғҠгғ«гҒҜгӮўгғігғ—гӮұгғјгғ–гғ«жҺҘз¶ҡз”ЁгҒЁгӮігғігғҮгғігӮөгғјжҺҘз¶ҡз”ЁгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖеҶҷзңҹпј‘пј”гҒ«гғӘгӮўгғ‘гғҚгғ«CгҖҒDгҖҒEгӮ’зӨәгҒҷгҖӮгғӘгӮўгғ‘гғҚгғ«CгҒҜжңҖдёҠйғЁгҒ«з”ЁгҒ„гӮӢгӮӮгҒ®гҒ§дҪ•гӮӮд»ҳеұһгҒ—гҒӘгҒ„гҒҹгҒ гҒ®жқҝзҠ¶йғЁе“ҒгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгғӘгӮўгғ‘гғҚгғ«DгҒЁEгҒ§гғЎгғігғҶгғҠгғігӮ№гғ‘гғҚгғ«гӮ’йҖ гӮӢгҖӮгғҗгӮ№гғ¬гғ•гғҖгӮҜгғҲиғҢйқўйғЁеҲҶгҒ«гғ‘гғҚгғ«гғ–гғӯгғғгӮҜгӮ’иІјгҒЈгҒҰжӯЈйқўгҒӢгӮүиҰӢгҒҹгҒЁгҒҚгҒ«еҶ…йғЁгҒ®гғқгғғгғҒгҒҢиҰӢгҒҲгҒӘгҒ„гӮҲгҒҶгҒ«гҒ—гҒҰгҒӮгӮӢгҖӮжңҖдёӢйғЁгҒ®е·ҰеҸігҒ«гҒҜгғқгғғгғҒгҒ®з„ЎгҒ„йғЁеҲҶгӮ’иЁӯгҒ‘гҖҒгғЎгғігғҶгғҠгғігӮ№гғ‘гғҚгғ«гӮ’й–ӢгҒ‘гӮ„гҒҷгҒҸгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

гҖҖиЈңеј·жҹұгӮ’еҶҷзңҹпј‘пј•гҒ«зӨәгҒҷгҖӮиЈңеј·жҹұгҒҜпј’пј—ж®ө270mmгҒ®жҹұгҒ§гҒӮгӮӢгҒҢгҖҒеҮёж–ӯйқўгҒЁгҒ—гҒҰеј·еәҰгӮ’зўәдҝқгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгҒ“гҒ®еҪўгҒЁгҒҷгӮӢгҒ гҒ‘гҒ§жқҝзҠ¶гҒ®е ҙеҗҲгҒЁгҒҜжҜ”ијғгҒ«гҒӘгӮүгҒӘгҒ„жӣІгҒ’еј·еәҰгҒЁгҒӘгӮӢгҖӮ

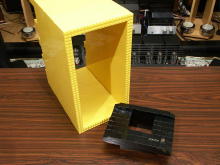

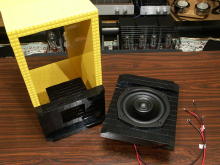

гҖҖгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲTEAC YDF2-135S80гӮ’еҶҷзңҹпј‘пј–гҒ«зӨәгҒҷгҖӮд»ҠеӣһгҒ®гғЎгӮӨгғійғЁе“ҒгҒ®гӮігӮўгӮӯгӮ·гғЈгғ«гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮS-300NEOгҒӢгӮүеҸ–гӮҠеҮәгҒ—гҒҹйғЁе“ҒгҒ§гҖҒгҒЁгҒҰгӮӮдёҒеҜ§гҒӘгҒӨгҒҸгӮҠгҒ®е„Әз§ҖгҒӘгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒ гҖӮгҒ“гҒ®гӮігӮўгӮӯгӮ·гғЈгғ«гғҰгғӢгғғгғҲгҒ®е…ҘжүӢгҒ«гӮҲгӮҠд»ҠеӣһгҒ®дјҒз”»гҒҢе®ҹзҸҫгҒ—гҒҹгҖӮгӮҰгғјгғҸгғјгҖҒгғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјгҒ®пј’гӮҰгӮ§гӮӨеҗҢи»ёж§ӢйҖ гҒ®гҒҹгӮҒжҺҘз¶ҡз«ҜеӯҗгҒҢпј’зө„гҒӮгӮӢгҖӮ13cmгӮөгӮӨгӮәгҒ§гғһгӮ°гғҚгғғгғҲгӮӮеӨ§гҒҚгҒҸйқһеёёгҒ«йҮҚгҒ„гҖӮ

гҖҖгӮөгғ©гғігғҚгғғгғҲгӮ’еҶҷзңҹпј‘пј—гҒ«зӨәгҒҷгҖӮS-300NEOгҒӢгӮүеҲ©з”ЁгҒ—гҒҹгӮӮгҒҶдёҖгҒӨгҒ®йғЁе“ҒгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮиЈҸйқўгҒ«гғһгӮ°гғҚгӮҘгғҲгҒҢд»ҳгҒ„гҒҰгҒҠгӮҠзЈҒеҠӣгҒ§еҗёзқҖгҒҷгӮӢгҖӮеӣәе®ҡгҒ®гҒҹгӮҒгҒ®гғ‘гғјгғ„гҒҢгғҗгғғгғ•гғ«иЎЁйқўгҒ«иҰӢгҒҲгҒҡгҖҒгҒҷгҒ°гӮүгҒ—гҒ„ж–№ејҸгҒ гҖӮеҪ“еҲқгҖҒгӮөгғ©гғігғҚгғғгғҲгӮ’дҪҝгҒҶдәҲе®ҡгҒҜз„ЎгҒӢгҒЈгҒҹгҒҢгҒ“гҒ®еӣәе®ҡж–№жі•гҒҢж°—гҒ«е…ҘгҒЈгҒҹгҒ®гҒ§жҺЎз”ЁгҒ—гҒҹгҖӮ

гҖҖеҶҷзңҹпј‘пјҳгҒҜгӮөгғ©гғігғҚгғғгғҲеӣәе®ҡгҒ«з”ЁгҒ„гӮӢгғһгӮ°гғҚгғғгғҲгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮLEGOгғ–гғӯгғғгӮҜгҒ®гғқгғғгғҒпј‘еҖӢеҲҶгҒ®и¶…е°ҸеһӢгҒ гҒҢгҖҒгғҚгӮӘгӮёгӮҰгғ гғһгӮ°гғҚгғғгғҲгҒӘгҒ®гҒ§жҘөгӮҒгҒҰеј·еҠӣгҒ§еҚҒеҲҶгҒ«еҚұйҷәзү©гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгғ‘гғҚгғ«гғ–гғӯгғғгӮҜгҒ®иЈҸеҒҙгҒ«гҒ“гҒ®гӮҲгҒҶгҒ«еҶ…и”өгҒ—гҒҰеҸ–гӮҠд»ҳгҒ‘гҒҹгҖӮпј”гғөжүҖгҒ®еҗёзқҖгҒ§гӮөгғ©гғігғҚгғғгғҲгӮ’еӣәе®ҡгҒ§гҒҚгӮӢгҖӮ

|

пјҲпј’пјүиЈҪдҪңжүӢй Ҷ |

гҖҖгғҗгғғгғ•гғ«гғ‘гғҚгғ«гҒ«гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгӮ’еӣәе®ҡгҒҷгӮӢгҖӮеӣәе®ҡгҒҜM4гғңгғ«гғҲпјҶгғҖгғ–гғ«гғҠгғғгғҲгҒ§еј·еӣәгҒ«иЎҢгҒҶгҖӮжңЁгғҚгӮёеӣәе®ҡгӮҲгӮҠгӮӮйҒҘгҒӢгҒ«еј·еҠӣгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮпјҲеҶҷзңҹпј‘пјҷпјү

гҖҖгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгӮ’еӣәе®ҡгҒ—гҒҰгғҗгғғгғ•гғ«гғ‘гғҚгғ«гғўгӮёгғҘгғјгғ«гҒҢеҮәжқҘдёҠгҒҢгӮӢгҖӮпјҲеҶҷзңҹпј’пјҗпјү

гҒ•гӮүгҒ«гӮұгғјгғ–гғ«гӮ’й…Қз·ҡгҒҷгӮӢгҖӮгӮҰгғјгғҸгғјз”ЁгҒЁгғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјз”ЁгӮ’й–“йҒ•гҒҲгҒӘгҒ„гӮҲгҒҶгҒ«гғ©гғҷгғ«гҒҢиІјгҒЈгҒҰгҒӮгӮӢгҖӮпјҲеҶҷзңҹпј’пј‘гҖҒпј’пј’пјү

гҖҖгғҖгӮҜгғҲгғ‘гғҚгғ«гҒ«гғҖгӮҜгғҲгӮ¬гӮӨгғүгӮ’еҸ–гӮҠд»ҳгҒ‘гӮӢгҖӮпјҲеҶҷзңҹпј’пј“гҖҒпј’пј”пјү

гғҖгӮҜгғҲгӮ¬гӮӨгғүгҒҢд»ҳгҒҸгҒЁгҒ•гӮүгҒ«еј·еәҰгҒҢеҗ‘дёҠгҒҷгӮӢгҖӮгғ•гғӯгғігғҲгғҗгӮ№гғ¬гғ•гҒ®еҠ№жһңгҒ®дёҖгҒӨгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖгғӘгӮўгғ‘гғҚгғ«AгҖҒBгҖҒCгӮ’зө„гҒҝеҗҲгӮҸгҒӣгҒҰгӮҝгғјгғҹгғҠгғ«гғ‘гғҚгғ«гӮ’зө„гҒҝз«ӢгҒҰгӮӢгҖӮпјҲеҶҷзңҹпј’пј•пјү

гӮігӮӨгғ«зҙ еӯҗгҒ®еӣәе®ҡз”ЁгҒҜM3гғңгғ«гғҲгҖҒгӮігӮӨгғ«й…Қз·ҡз”ЁгҒҜM4гҒ®гғӢгғғгӮұгғ«гғЎгғғгӮӯгғңгғ«гғҲгҒ§гҒӮгӮӢгҒҢгҖҒгӮігӮӨгғ«зҙ еӯҗгҒ®дәӨжҸӣгҒҜиЎҢгӮҸгҒӘгҒ„гҒ®гҒ§з°ЎеҚҳгҒ«еӨ–гҒӣгӮӢеҝ…иҰҒгҒҜгҒӘгҒ„гҖӮгӮҝгғјгғҹгғҠгғ«гҒҜгӮўгғігғ—гҒЁгҒ®жҺҘз¶ҡз”ЁгҒЁдёҠж®өгҒ®гӮігғігғҮгғігӮөгғјжҺҘз¶ҡз”ЁгҒ§гҒӮгӮӢгҒҢгҖҒгӮігғігғҮгғігӮөгғјжҺҘз¶ҡз”ЁгҒ«иӘӨгҒЈгҒҰгӮўгғігғ—гӮұгғјгғ–гғ«гӮ’жҺҘз¶ҡгҒ—гҒӘгҒ„гӮҲгҒҶгҒ«гҖҒеҶҷзңҹпј’пј–гҒ§гҒҜгӮҸгҒӢгӮҠгҒ«гҒҸгҒ„гҒҢгғҗгғҠгғҠгғ—гғ©гӮ°з”ЁгҒ®з©ҙгӮ’еЎһгҒ„гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖгғӘгӮўгғ‘гғҚгғ«DгҖҒEгӮ’зө„гҒҝеҗҲгӮҸгҒӣгҒҰгғЎгғігғҶгғҠгғігӮ№гғ‘гғҚгғ«гӮ’зө„гҒҝз«ӢгҒҰгӮӢгҖӮпјҲеҶҷзңҹпј’пј—пјү

жқҝзҠ¶гҒ®йғЁе“ҒгӮӮйҮҚгҒӯгҒҰзө„гҒҝеҗҲгӮҸгҒӣгӮӢгҒЁеј·еәҰгӮ’еў—гҒҷгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгӮӢгҖӮ

гҖҖгғ•гғ¬гғјгғ пј’еҖӢгӮ’зө„гҒҝеҗҲгӮҸгҒӣгҒҰеҺҡгҒ•200mmгҒ®жһ гӮ’йҖ гӮӢгҖӮпјҲеҶҷзңҹпј’пјҳпјү

гҒ•гӮүгҒ«гғӘгӮўгғ•гғ¬гғјгғ гӮ’зө„гҒҝеҗҲгӮҸгҒӣгҒҰгғ•гғ¬гғјгғ гғўгӮёгғҘгғјгғ«гҒҢе®ҢжҲҗгҒҷгӮӢгҖӮпјҲеҶҷзңҹпј’пјҷпјҢпј“пјҗпјү

гғ•гғ¬гғјгғ гғўгӮёгғҘгғјгғ«гҒ«гғҖгӮҜгғҲгғ‘гғҚгғ«гғўгӮёгғҘгғјгғ«гӮ’еҸ–гӮҠд»ҳгҒ‘гӮӢгҖӮпјҲеҶҷзңҹпј“пј‘пјҢпј“пј’пјү

гҒ•гӮүгҒ«гғҗгғғгғ•гғ«гғ‘гғҚгғ«гғўгӮёгғҘгғјгғ«гӮ’еҸ–гӮҠд»ҳгҒ‘гӮӢгҖӮпјҲеҶҷзңҹпј“пј“пјү

гғ•гғ¬гғјгғ гғўгӮёгғҘгғјгғ«гҒ®иЈҸеҒҙгҒ«гҒҜеӣәе®ҡгӮёгӮ°гҒҢд»ҳгҒ„гҒҰгҒҠгӮҠе®үе®ҡгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒ§дёҠеҗ‘гҒҚгҒ«зҪ®гҒ„гҒҰеҚҒеҲҶгҒӘеҠӣгҒ§жҺҘеҗҲгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгӮӢгҖӮгҒ“гҒ“гҒ§гҒ“гҒ®гӮёгӮ°гҒ®еҪ№еүІгҒҜзөӮгӮҸгӮҠгҖҒеӨ–гҒ—гҒҰгҒ—гҒҫгҒҶгҖӮпјҲеҶҷзңҹпј“пј”пјү

гҖҖеҗёйҹіжқҗгӮ’еҒҙйқўпј”гғөжүҖгҒ«иІјгӮҠд»ҳгҒ‘гӮӢгҖӮпјҲеҶҷзңҹпј“пј•гҖҒпј“пј–пјү

еҗёйҹіжқҗгҒ®еҠ№жһңгҒҜдҪҺйҹіеҹҹгҒ§гҒ®иғҢең§еҗёеҸҺгӮӮгҒӮгӮӢгҒҢгҖҒд»ҠеӣһгҒ®зӣ®зҡ„гҒҜеҶ…йқўеҸҚе°„гҒ«гӮҲгӮӢе®ҡеңЁжіўгҒ®йҳІжӯўгҒЁеҒҙйқўгҒ®жҢҜеӢ•гғҖгғігғ—гҒқгҒ—гҒҰгғҗгӮ№гғ¬гғ•гғҖгӮҜгғҲгҒӢгӮүгҒ®й«ҳйҹіеҹҹжҲҗеҲҶгҒ®жјҸжҙ©йҳІжӯўгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒ—гҒҹгҒҢгҒЈгҒҰгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲиғҢйғЁгҒЁгғҗгӮ№гғ¬гғ•гғҖгӮҜгғҲгҒ®еҒҙйқўгҒ«иІјгӮӢгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖгҒ“гҒ“гҒ§гӮӨгғігӮ·гғҘгғ¬гғјгӮҝгғјгӮӮд»ҳгҒ‘гҒҰгҒ—гҒҫгҒҶгҖӮпјҲеҶҷзңҹпј“пј—гҖҒпј“пјҳпјү

гӮӨгғігӮ·гғҘгғ¬гғјгӮҝгғјгҒҜеёёз”ЁгҒ®гӮӘгғјгғҮгӮЈгӮӘгғҶгӮҜгғӢгӮ«AT6089CKгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒ“гӮҢгҒҢгҒӮгӮӢгҒЁж–ӯ然гӮ«гғғгӮіиүҜгҒҸгҒӘгӮӢгҒ—гҖҒйҹіиіӘгҒёгҒ®еҠ№жһңгӮӮеӨ§гҒҚгҒӘйғЁе“ҒгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮиІјгӮҠд»ҳгҒ‘дҪҚзҪ®гҒҜеүҚеҒҙгҒҢж”ҜзӮ№гҒЁгҒӘгӮӢгғҗгғғгғ•гғ«йқўзӣҙдёӢгҒ§гҖҒеҫҢгӮҚеҒҙгҒҜеҶҷзңҹпј“пјҳгҒ§еҫҢгӮҚгҒ«еҶҷгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгӮ№гӮҝгғігғүгҒ®иЁӯзҪ®йқўгӮөгӮӨгӮәгҒҢеҘҘиЎҢгҒҚ230mmгҒӘгҒ®гҒ§гҒ“гҒ®еҜёжі•гҒ«еҗҲгӮҸгҒӣгҒҹгҖӮгӮЁгғігӮҜгғӯгғјгӮёгғЈгҒ®дёӯйҖ”еҚҠз«ҜгҒӘдҪҚзҪ®гҒ§гҒҜгҒӮгӮӢгҒҢгҖҒиҖҗйңҮз”ЁгҒ®гғһгӮёгғғгӮҜгғҶгғјгғ—гғҷгғ«гғҲгҒ§гӮ№гӮҝгғігғүгҒ«еӣәе®ҡгҒҷгӮӢгҒ®гҒ§гҖҒгҒқгҒ®дҪҚзҪ®гҒ«и¶ігҒҢгҒӘгҒ„гҒЁе…·еҗҲгҒҢжӮӘгҒ„гҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖгӮҝгғјгғҹгғҠгғ«гғ‘гғҚгғ«гӮ’еҸ–гӮҠд»ҳгҒ‘гӮӢгҖӮпјҲеҶҷзңҹпј“пјҷпјү

гҒҫгҒҡгҖҒгӮҝгғјгғҹгғҠгғ«гғ‘гғҚгғ«йғЁеҲҶгҒ®й…Қз·ҡгӮ’жёҲгҒҫгҒӣгҒҰгҒ—гҒҫгҒҶгҖӮеҶҷзңҹпј”пјҗгҒ«зӨәгҒҷеҶ…йғЁйқўгҒ®й…Қз·ҡпј’гғөжүҖгҒЁгӮігӮӨгғ«зҙ еӯҗгҒ®еӣәе®ҡгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖж¬ЎгҒ«еҶ…йғЁй…Қз·ҡгӮ’иЎҢгҒЈгҒҹгӮҝгғјгғҹгғҠгғ«гғ‘гғҚгғ«гӮ’еҸ–гӮҠд»ҳгҒ‘гӮӢгҖӮпјҲеҶҷзңҹпј”пј‘пјү

гҒ“гҒ®гҒЁгҒҚжЁӘгҒ«еҖ’гҒ—гҒҰдҪңжҘӯгӮ’иЎҢгҒ„гҖҒиЈңеј·жҹұгҒ®дёӢгҒ«гӮ№гғҡгғјгӮөгғјгӮ’гҒӢгҒҫгҒӣгҒҰдҪҚзҪ®гӮ’еӣәе®ҡгҒ—гҒҰгҒҠгҒҸгҖӮпјҲеҶҷзңҹпј”пј’пјү

еүҚйқўгҒ«гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒҢгҒӮгӮӢгҒ®гҒ§дёӢеҗ‘гҒҚгҒ«гҒ—гҒҰеӣәе®ҡгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҜгҒ§гҒҚгҒӘгҒ„гҒҢгҖҒгғ‘гғҚгғ«е‘ЁеӣІгӮ’жӯўгӮҒгӮӢгҒ гҒ‘гҒӘгҒ®гҒ§гҒ—гҒЈгҒӢгӮҠгҒЁжҺҘеҗҲгҒ§гҒҚгӮӢгҖӮ

гҖҖгғЎгғігғҶгғҠгғігӮ№гғ‘гғҚгғ«гӮ’еҸ–гӮҠд»ҳгҒ‘гӮӢгҖӮпјҲеҶҷзңҹпј”пј“пјү

гӮігғігғҮгғігӮөгғјгҒҜ3.3ОјFгӮ’гӮҝгғјгғҹгғҠгғ«гҒ«жҺҘз¶ҡгҒҷгӮӢгҖӮпјҲеҶҷзңҹпј”пј”пјү

гҖҖгғҗгӮ№гғ¬гғ•гғҖгӮҜгғҲгӮ’гғҖгӮҜгғҲгӮ¬гӮӨгғүгҒ«жҢҝе…ҘгҒ—гҒҰе®ҢжҲҗгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮпјҲеҶҷзңҹпј”пј•пјү

гғҗгӮ№гғ¬гғ•гғҖгӮҜгғҲгҒҜпј‘пјҗж®ө100mmгҒЁпј‘пј“ж®ө130mmгӮ’з”Ёж„ҸгҒ—гҒҹгҒҢгҖҒгҒҫгҒҡгҒҜпј‘пјҗж®өгӮ’е…ҘгӮҢгҒҰгҒҝгӮӢгҖӮгҒҷгҒЈгҒЁж»‘гӮүгҒӢгҒ«е…ҘгӮӢгҒ®гҒ«гӮ¬гӮҝгҒҢгҒӘгҒ„гҖӮLEGOгғ–гғӯгғғгӮҜгҒ®й«ҳгҒ„еҜёжі•зІҫеәҰгҒҢе®ҹзҸҫгҒ—гҒҹж–№жі•гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

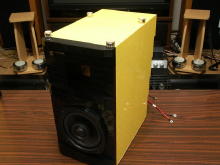

гҖҖе®ҢжҲҗгҒ—гҒҹпј“пј‘еҸ·ж©ҹгӮ’еҶҷзңҹпј”пј–гҒ«зӨәгҒҷгҖӮй»„иүІгҒ®гғ•гғ¬гғјгғ гҒ«й»’гҒ®гғҗгғғгғ•гғ«йқўгҒ§гҒҜиӯҰжҲ’иүІгҒ§жҙҫжүӢгҒӢгҒӘгҒЁжҖқгҒЈгҒҰгҒ„гҒҹгҒҢгҖҒгғ©гӮӨгғҲгӮӘгғјгӮҜд»•дёҠгҒ’гҒ®гӮҲгҒҶгҒ§жӮӘгҒҸгҒӘгҒ„ж„ҸеҢ гҒ«гҒ§гҒҚгҒҹгҖӮ

гҖҖгӮөгғ©гғігғҚгғғгғҲгӮ’д»ҳгҒ‘гӮӢгҒЁиҗҪгҒЎзқҖгҒ„гҒҹгӮӨгғЎгғјгӮёгҒ«гҒӘгӮӢгҖӮгӮөгғ©гғігғҚгғғгғҲгҒҜгғһгӮ°гғҚгғғгғҲгҒ§еҗёзқҖгҒ—гҖҒз°ЎеҚҳгҒ«еӨ–гҒӣгӮӢгҒ®гҒ§гҒЁгҒҰгӮӮе…·еҗҲгҒҢиүҜгҒ„гҖӮгӮөгғ©гғігғҚгғғгғҲгҒ®дёӢйғЁгҒ«гҒҜгғҗгӮ№гғ¬гғ•гғҖгӮҜгғҲгҒҢгҒӮгӮӢгҒҢй»’иүІгҒ®гғҗгғғгғ•гғ«йқўгҒ§зӣ®з«ӢгҒҹгҒӘгҒҸгӮҙгғјгғ«гғүгҒ®гӮЁгғігғ–гғ¬гғ гҒҢиүҜгҒ„ж„ҹгҒҳгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮпјҲеҶҷзңҹпј”пј—пјү

гҖҖиЈҸйқўгҒ®гӮҝгғјгғҹгғҠгғ«гғ‘гғҚгғ«гҒ«гҒҜгғҮгғҗгӮӨгғҮгӮЈгғігӮ°гғҚгғғгғҲгғҜгғјгӮҜзҙ еӯҗгҒҢгӮҖгҒҚеҮәгҒ—гҒ§гҒӮгӮӢгҒҢдәӨжҸӣгҒҢе®№жҳ“гҒӘиҮӘдҪңд»•ж§ҳгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮпјҲеҶҷзңҹпј”пјҳпјү

гӮҝгғјгғҹгғҠгғ«гғ‘гғҚгғ«гҖҒгғЎгғігғҶгғҠгғігӮ№гғӘгғғгғүгҒЁгӮӮгҒ«еј·еәҰгӮӮеҚҒеҲҶгҒ§гҒҹгҒҹгҒ„гҒҰзўәгҒӢгӮҒгҒҰгӮӮгҒ„гӮ„гҒӘйҹігҒҜгҒ—гҒӘгҒ„гҖӮйҡҺж®өзҠ¶ж§ӢйҖ гҒҜжӯЈи§ЈгҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҖӮ

гҖҖжЁӘгҒӢгӮүиҰӢгӮӢгҒЁй•·гҒ„еҘҘиЎҢгҒҚгҒҢиүҜгҒҸгӮҸгҒӢгӮӢгҖӮпјҲеҶҷзңҹпј”пјҷпјү

гғӘгӮўгғ‘гғҚгғ«гҒ®йҡҺж®өзҠ¶ж§ӢйҖ гӮӮгғҮгӮ¶гӮӨгғігҒ®дёҖйғЁгҒӘгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

|

пј•пјҺ и©ҰиҒҙгҒЁи©•дҫЎ |

гҖҖгӮ№гӮҝгғігғүгҒ«иЁӯзҪ®гҒ—гҒҰи©ҰиҒҙгӮ’иЎҢгҒҶгҖӮпјҲеҶҷзңҹпј•пјҗпјү

гҒҷгҒҗгҒ«гҒқгҒ®е®ҹеҠӣгҒҢгӮҸгҒӢгҒЈгҒҹгҖӮгӮ№гӮұгғјгғ«ж„ҹгҒ®гҒӮгӮӢгғҜгӮӨгғүгғ¬гғігӮёгҒӘйӣ„еӨ§гҒӘйҹігҒ§гҒӮгӮӢгҖӮеҶ…е®№з©ҚгҒҢеӨ§гҒҚгҒ„гҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒҜгҒ“гӮ“гҒӘгҒ«еҠ№гҒҸгҒ®гҒ гӮҚгҒҶгҒӢгҖӮдҪҝгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгӮўгғігғ—гҒҢ300BгҒ®Triode TRV-A300гҒ§гҒӮгӮӢгҒ“гҒЁгӮӮеҪұйҹҝгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒЁжҖқгҒҶгҒҢгҖҒгӮҶгҒЈгҒҹгӮҠгҒЁйҹіжҘҪгӮ’жҘҪгҒ—гӮҖгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгҒҹгҖӮгӮўгғігғ—гҒ®гғҒгғ§гӮӨгӮ№гӮӮйҮҚиҰҒгҒӘгғқгӮӨгғігғҲгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖгҒ“гҒ®дҪҺйҹіж„ҹгҒӘгӮүгҒ°гӮӮгҒЈгҒЁгғҗгӮ№гғ¬гғ•гғҖгӮҜгғҲгӮ’дјёгҒ°гҒ—гҒҰгӮӮиүҜгҒ„гҒ гӮҚгҒҶгҖӮж—©йҖҹгғҖгӮҜгғҲиӘҝж•ҙгӮ’иЎҢгҒЈгҒҹгҖӮгҒЁиЁҖгҒЈгҒҰгӮӮгғҖгӮҜгғҲгӮ’130mmгҒ«дәӨжҸӣгӮ’гҒ—гҒҹгҒ гҒ‘гҖҒдёҖзһ¬гҒ§иҒҙгҒҚгҒӘгҒҢгӮүз°ЎеҚҳгҒ«иЎҢгҒҶгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгӮӢгҖӮгҒ“гӮҢгҒҜгҒЁгҒҰгӮӮдҫҝеҲ©гҒ гҖӮгҒ•гӮүгҒ«дҪҺйҹігҒҢиұҠгҒӢгҒ«гҒӘгҒЈгҒҹгҖӮгҒ“гӮҢд»ҘдёҠгҒҜгғ¬гӮ№гғқгғігӮ№гҒҢдҪҺдёӢгҒҷгӮӢгҒЁжҖқгҒҶгҒ®гҒ§ж¬ІејөгӮүгҒҡгҒ«гғҖгӮҜгғҲй•·гҒҜгҒ“гҒ®гҒҸгӮүгҒ„гҒ«гҒ—гҒҰгҒҠгҒ“гҒҶгҖӮиҒҙгҒҸйҹіжҘҪгҒ«еҗҲгӮҸгҒӣгҒҰгғҖгӮҜгғҲгӮ’дәӨжҸӣгҒҷгӮӢгҒ®гӮӮиүҜгҒ„гҒӢгӮӮгҒ—гӮҢгҒӘгҒ„гҖӮй«ҳйҹіеҹҹгҒҜгҒҫгҒЈгҒҹгҒҸгҒҶгӮӢгҒ•гҒҸгҒӘгҒ„гҖӮгӮігғігғҮгғігӮөгғјгҒҜзҸҫзҠ¶гҒ®3.3ОјFгҒ§OKгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖгҒ“гҒ®е®ҡдҪҚжҶҫгҒҜгғ•гғ«гғ¬гғігӮёгғҰгғӢгғғгғҲгҒ«йҖҡгҒҳгӮӢгӮӮгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮйҹіе ҙж„ҹгӮӮгҒЁгҒҰгӮӮиүҜгҒ„гҖӮгӮ„гҒҜгӮҠгӮігӮўгӮӯгӮ·гғЈгғ«гғҰгғӢгғғгғҲгҒҜзҗҶжғігҒ«иҝ‘гҒ„гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгӮ·гӮ№гғҶгғ гҒ§гҒӮгӮӢгҒЁиӘҚиӯҳгҒ—гҒҹгҖӮ

гҖҖгғҗгӮ№гғ¬гғ•ж–№ејҸгҒ®дҪҺйҹігҒҜйҒ…гӮҢгӮ’ж„ҹгҒҳгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒӮгҒЈгҒҹгҒ®гҒ§гҒ“гӮҢгҒҫгҒ§еҘҪгҒҚгҒ§гҒҜгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҒҢгҖҒгҒ“гҒ®гӮөгӮӨгӮәгҒ§гҒ“гҒ“гҒҫгҒ§гғҜгӮӨгғүгғ¬гғігӮёгҒ®еҶҚзҸҫгҒҢгҒ§гҒҚгӮӢж–№ејҸгҒҜд»–гҒ«гҒҜз„ЎгҒ„гҒӢгӮӮгҒ—гӮҢгҒӘгҒ„гҖӮиҖғгҒҲгҒҰгҒҝгӮҢгҒ°е…ұжҢҜзҸҫиұЎгҒ«гӮҲгӮӢдҪҚзӣёеҸҚи»ўеӢ•дҪңгҒ§гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲиғҢйқўгҒ®йҹіең§гҒ®дҪҚзӣёгӮ’жҲ»гҒ—гҒҰе…ұжҢҜгҒ«гӮҲгӮӢй«ҳгҒ„еҠ№зҺҮгҒ§ж”ҫе°„гҒҷгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒ®ж–№ејҸгҒҜжҘөгӮҒгҒҰгғҸгӮӨгғҶгӮҜгғҺгғӯгӮёгғјгҒӘгҒ®гҒӢгӮӮгҒ—гӮҢгҒӘгҒ„гҖӮгҒ“гӮҢгҒҫгҒ§гҒ®з§ҒгҒ®LEGOгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгҒ§гҒҜжң¬жқҘгҒ®гғҗгӮ№гғ¬гғ•ж–№ејҸгҒ®е®ҹеҠӣгҒҢзўәиӘҚгҒ§гҒҚгҒҰгҒ„гҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҒ®гҒ гҒЁеҸҚзңҒгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

гҖҖгӮөгғ©гғігғҚгғғгғҲгӮ’д»ҳгҒ‘гӮӢгҒЁгӮӨгғігғҶгғӘгӮўгҒ«гӮӮгғһгғғгғҒгҒҷгӮӢгӮёгӮ§гғігғҲгғ«гҒӘгӮӨгғЎгғјгӮёгҒЁгҒӘгӮӢгҖӮзқЁгӮ“гҒ§гҒ„гӮӢгӮҲгҒҶгҒӘгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгӮҖгҒҚеҮәгҒ—гӮҲгӮҠгӮӮгҒ“гҒЎгӮүгҒ®ж–№гҒҢгҒ“гҒ®гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгӮ·гӮ№гғҶгғ гҒ«гҒҜеҗҲгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒЁж„ҹгҒҳгӮӢгҖӮпјҲеҶҷзңҹпј•пј‘пјү

|

пј–пјҺ гҒҫгҒЁгӮҒ |

гҖҖгӮ«гғЎгғ©гҒ®гғ¬гғігӮәгҒҜ50mmгҒ«е§ӢгҒҫгӮҠ50mmгҒ«её°гӮӢгҒЁиЁҖгҒҶгҖӮз§ҒгҒ®LEGOгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјиЈҪдҪңгӮӮеҲқгӮҒгҒҰгғҗгӮ№гғ¬гғ•ж–№ејҸгӮ’жҺЎз”ЁгҒ—гҒҹпј—еҸ·ж©ҹгҒ§жҲҗеҠҹгӮ’иҰӢгҒҰи©•дҫЎгӮ’гҒ„гҒҹгҒ гҒҚгҖҒгҒқгҒ®еҫҢгҖҒж•°еӨҡгҒҸгҒ®иЈҪдҪңгӮ’иЎҢгҒЈгҒҰгҒ•гҒҫгҒ–гҒҫгҒӘж–№ејҸгӮ’и©ҰгҒ—гҒҰгҒҚгҒҹгҒҢгҖҒзөҗеұҖгҖҒгғҗгӮ№гғ¬гғ•ж–№ејҸгӮ’и¶…гҒҲгӮӢгҒ“гҒЁгҒҜгҒ§гҒҚгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҒ®гҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒӢпјҹгғҗгӮ№гғ¬гғ•ж–№ејҸгӮӮгҒҫгҒ гҒҫгҒ еҘҘгҒҢж·ұгҒ„гҒ®гҒ гҒЁд»ҠеӣһгҒ®пј“пј‘еҸ·ж©ҹгҒ®иЈҪдҪңгҒ§зҹҘгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгҒҹгҖӮ

гҖҖе…ЁгҒҸеҗҢгҒҳгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгӮ’дҪҝгҒЈгҒҰгҒ„гҒҰгӮӮS-300NEOгҒ®йҹігҒҜзҸҫд»ЈгҒ®гӮігғігғ‘гӮҜгғҲгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгӮүгҒ—гҒ„гӮ«гғғгғҒгғӘгҒЁгҒ—гҒҹзЎ¬иіӘгҒӘйҹігҒ§гғҗгӮ№гғ¬гғ•йҹігӮӮз©ҚжҘөзҡ„гҒ«иҒҙгҒӢгҒӣгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгҒ“гҒ®йҹігӮӮи©•дҫЎгҒ§гҒҚгӮӢгҒҢгҖҒз§ҒгҒҜгҒ“гҒ®гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгӮ’гӮӮгҒЈгҒЁеҶ…е®№з©ҚгҒ®еӨ§гҒҚгҒӘгӮ„гӮҸгӮүгҒӢгҒ„гӮЁгғігӮҜгғӯгғјгӮёгғЈгҒ«е…ҘгӮҢгҒҰгҒҝгҒҹгҒӢгҒЈгҒҹгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒ гҒӢгӮүгҒ“гҒ®пј“пј‘еҸ·ж©ҹгӮ’йҖ гҒЈгҒҹгҖӮжң¬еҪ“гҒ«гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгӮ·гӮ№гғҶгғ гҒҜгӮЁгғігӮҜгғӯгғјгӮёгғЈгҒ®йҹігӮ’иҒҙгҒ„гҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒ гҒЁе®ҹж„ҹгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

гҒқгҒ—гҒҰгҖҒгҒ“гҒ®пј“пј‘еҸ·ж©ҹгҒ§гӮігӮўгӮӯгӮ·гғЈгғ«гғҰгғӢгғғгғҲгҒ®е„Әз§ҖжҖ§гӮӮиҰӢеҮәгҒҷгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгҒҹгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гӮігӮўгӮӯгӮ·гғЈгғ«гғҰгғӢгғғгғҲгҖҖгҒҷгҒ°гӮүгҒЈпјҒ

пјҲ2013.1.21пјү

пј“пј‘еҸ·ж©ҹгҒЁS-300NEO

з•ӘеӨ–з·ЁгҒқгҒ®3 вүӘ LEGOгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгҒ®иЈҪдҪң вү« 第24е ұ