|

LEGO SPEAKER з•ӘеӨ–з·ЁгҒқгҒ®пј“ вүӘ第22е ұ 第23е ұвү« |

пј¬пјҘпј§пјҜгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгҒ®иЈҪдҪңгҖҖз•ӘеӨ–з·ЁгҒқгҒ®пј“

пј’еҸ·ж©ҹгғҳгғғгғүгғҰгғӢгғғгғҲж”№

|

пј‘пјҺ жӮІйЎҳгҒ®пј’еҸ·ж©ҹе®ҢжҲҗ |

гҖҖзҸҫеӯҳгҒҷгӮӢжңҖеҸӨгҒ®LEGOгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгҒҢпј’еҸ·ж©ҹгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮпјҲеҶҷзңҹпј’гҖҒпј“пјү

гӮӮгҒЁгӮӮгҒЁLEGOгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгҒҜй•·еІЎе…Ҳз”ҹгҒ®еҗҚж©ҹгҖҢгӮ№гғҜгғігҖҚгӮ’гӮӨгғЎгғјгӮёгҒ—гҒҰиЈҪдҪңгӮ’е§ӢгӮҒгҒҹгҖӮ

第1е ұгҒ§гӮӮиЁҳгҒ—гҒҹгҒҢгҖҢгӮ№гғҜгғігҖҚгҒҜйҰ–гҒ®й•·гҒ„гғҗгғғгӮҜгғӯгғјгғүгғӣгғјгғігҒ§гҖҒгғ•гғ«гғ¬гғігӮёгғҰгғӢгғғгғҲгӮ’з©әдёӯгҒ«жө®гҒӢгҒ№гҒҰй…ҚзҪ®гҒ—е„Әз§ҖгҒӘйҹіеғҸе®ҡдҪҚгҒЁйҹіе ҙеұ•й–ӢгӮ’еӣігӮҠгҖҒејұгҒҸгҒӘгӮӢдҪҺйҹіеҹҹгӮ’гғҗгғғгӮҜгғӯгғјгғүгғӣгғјгғігҒ§еў—еј·гҒҷгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶиҰӢдәӢгҒӘиЁӯиЁҲгҒ®гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгӮ·гӮ№гғҶгғ гҒ гҖӮ

гҖҖпј‘еҸ·ж©ҹгҒҜLEGOгғ–гғӯгғғгӮҜгҒҢй«ҳдҫЎгҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҒ“гҒЁгҒӢгӮүйғЁе“ҒгӮ’гӮұгғҒгҒЈгҒҰгҒҚгӮҸгӮҒгҒҰгӮ№гғӘгғ гҒӘгғўгғҮгғ«гҒЁгҒ—гҒҹгҒҹгӮҒгҖҒе…ЁгҒҸдҪҺйҹігҒҢеҮәгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҖӮгҒқгҒ“гҒ§гғ–гғӯгғғгӮҜгӮ’еҘўгӮҠеӨ§еһӢгҒ®гғўгғҮгғ«гҒЁгҒ—гҒҰиЁӯиЁҲгҒ—гҒҹгҒ®гҒҢеҲқд»Јпј’еҸ·ж©ҹгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮпј’пјҗпјҗпј—е№ҙгҒ®еҪ“жҷӮгҒҜз§ҒгҒ®иЁӯиЁҲжҠҖиЎ“гӮӮзЁҡжӢҷгҒ§д»ҠжҖқгҒҲгҒ°гҒ“гӮ“гҒӘиЁӯиЁҲгҒ§иүҜгҒ„йҹігҒҢеҮәгӮӢгӮҸгҒ‘гҒҜз„ЎгҒ„гҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҒҢгҖҒеҪ“жҷӮгҒҜйҖ гӮӢдәӢиҮӘдҪ“гҒҢжҘҪгҒ—гҒҸзӣ®зҡ„гҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҒ®гҒ гҖӮ

гҖҖгҒқгҒ®еҫҢгҖҒпј’еҸ·ж©ҹгҒҜгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгӮ’ијүгҒӣгҒҹгғҳгғғгғүгғҰгғӢгғғгғҲгӮ’ж”№иүҜгҒ—гҒҹгӮҠгҖҒгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒ®й§ҶеӢ•еҠӣгҒҢи¶ігӮҠгҒӘгҒ„гҒ®гҒ§гҒҜпјҹгҒЁиҖғгҒҲгҖҒ10cmгғ•гғ«гғ¬гғігӮёгғҰгғӢгғғгғҲгҒ®жңҖеј·гғўгғҮгғ«FOSTEX FE108EОЈгҒ«ијүгҒӣеӨүгҒҲгҒҹгӮҠгҖҒгғҚгғғгӮҜйғЁеҲҶгӮ’ж”№йҖ гҒ—гҒҹгӮҠгҒЁеӨүйҒ·гӮ’з№°гӮҠиҝ”гҒ—гҒҹгҖӮ

еҪ“жҷӮгҒ®гғӘгғқгғјгғҲгӮ’иҰӢгӮӢгҒЁгғҗгғғгӮҜгғӯгғјгғүгӮүгҒ—гҒ„иұӘеҝ«гҒӘгӮөгӮҰгғігғүгҒӘгҒ©гҒЁиЁҳгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒҢгҖҒд»ҠиҒҙгҒҸгҒЁз§ҒгҒ®и©•дҫЎеҹәжә–гҒҢдёҠгҒҢгҒЈгҒҹгҒ“гҒЁгӮӮгҒӮгӮӢгҒҢгҖҒдҪҺйҹіеҹҹгҒҜгӮ№гӮ«гӮ№гӮ«гҖҒдёӯй«ҳйҹіеҹҹгҒҜжӯӘгҒЈгҒҪгҒҸиҒҙгҒҸгҒ«иҖҗгҒҲгҒӘгҒ„гҖӮгҒ—гҒӢгҒ—гҖҒгҒ“гӮҢгӮүгҒ®йҒҺзЁӢгҖҒзөҢйЁ“гҒҜгҖҢеӨұж•—гҖҚгҒЁгҒҜе‘јгҒігҒҹгҒҸгҒӘгҒ„гҖӮгҖҢжҲҗжһңгҖҚгҒӘгҒ®гҒ гҖӮ

гҖҖеҶҷзңҹпј’гҒҜзҸҫзҠ¶пј’еҸ·ж©ҹгҒ®еӨ–иҰігҒ§гҒӮгӮӢпјҲеҫҢгӮҚгҒ®InfinityгҒ®й»’гҒ„гғҚгғғгғҲгҒ®гҒӣгҒ„гҒ§й—ҮеӨңгҒ®гӮ«гғ©гӮ№зҠ¶ж…ӢгҒ гҒҢгӮҶгӮӢгҒ•гӮҢгҒҹгҒ„пјүгҖӮй«ҳгҒ•90cmгҒ®гӮ№гғӘгғ гҒӘгғҗгғғгӮҜгғӯгғјгғүгғӣгғјгғігӮ·гӮ№гғҶгғ гҖӮгғӣгғјгғій•·гҒҜ1.9mгӮ’иӘҮгӮӢгҖӮеҶҷзңҹпј“гҒҜиғҢйқўгҒ§гҒӮгӮӢгҒҢ1.25kgгғҖгғігғҷгғ«гҒ®гӮҰгӮЁгӮӨгғҲгҒ§и»ўеҖ’гӮ’йҳІжӯўгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгғҚгғғгӮҜгҒ®еј·еәҰзўәдҝқж–№жі•гҒӘгҒ©гҒ•гҒҫгҒ–гҒҫгҒӘиЈҪдҪңгғҶгӮҜгғӢгғғгӮҜгӮ’жҠ•е…ҘгҒ—гҒҰзө„гҒҝз«ӢгҒҰгҖҒдҪҝз”ЁLEGOгғ–гғӯгғғгӮҜгҒҜ4,000еҖӢгӮ’и¶…гҒҲгӮӢгҖӮ

пјңгӮӘгғӘгӮёгғҠгғ«пј’еҸ·ж©ҹгҖҖдё»иҰҒд»•ж§ҳпјһ

гғ»гҖҖеҪўејҸпјҡзӮ№йҹіжәҗеһӢгғҗгғғгӮҜгғӯгғјгғүгғӣгғјгғі

гғ»гҖҖдҪҝз”ЁгғҰгғӢгғғгғҲпјҡ10cmгғ•гғ«гғ¬гғігӮёгҖҖFOSTEX FE108EОЈ

гғ»гҖҖж§ӢйҖ пјҡ4ж®өгғ•гӮ©гғјгғ«гғҮгӮЈгғігӮ°гғ»гӮігғӢгӮ«гғ«гғӣгғјгғі

гғ»гҖҖгғӣгғјгғій•·пјҡзҙ„1.9m

гғ»гҖҖгӮӨгғігғ”гғјгғҖгғігӮ№пјҡ8О©

гғ»гҖҖHпјҡ900mmгҖҖWпјҡ160mmгҖҖпјӨпјҡ224mm

|

пј’пјҺ пј’еҸ·ж©ҹж”№йҖ иЁҲз”» |

гҖҖж—§гғўгғҮгғ«гҒҢж¬ЎгҖ…гҒЁи§ЈдҪ“гҖҒз”ҹгҒҫгӮҢеӨүгӮҸгӮӢдёӯгҖҒгҒ“гҒ®пј’еҸ·ж©ҹгҒ гҒ‘гҒҜи§ЈдҪ“гҒ•гӮҢгҒҡгҒ«гҒ„гҒҹгҖӮиЁҳеҝөзў‘зҡ„гғўгғҮгғ«гҒ гҒӢгӮүгҒ гҖӮгҒ—гҒӢгҒ—гҖҒгғӘгӮ№гғӢгғігӮ°гҒ«дҪҝгӮҸгӮҢгӮӢгҒ“гҒЁгҒҜз„ЎгҒӢгҒЈгҒҹгҖӮгҒ гҒҢгҖҒпј•е№ҙгҒ®й–“гҒ«з§ҒгҒҜгҒ•гҒҫгҒ–гҒҫгҒӘгғҶгӮҜгғӢгғғгӮҜгӮ’еӢүеј·гҒ—гҒҹгҖӮгҒӘгӮ“гҒЁгҒӢпј’еҸ·ж©ҹгӮ’е®ҢжҲҗгҒ•гҒӣгҒҹгҒ„гҒЁиҖғгҒҲгҒҰгҒ„гҒҹгҖӮ

гҖҖпј’еҸ·ж©ҹгҒ®е•ҸйЎҢзӮ№гҒҜзҙ°гҒҷгҒҺгӮӢгғҗгғғгӮҜгғӯгғјгғүгғӣгғјгғігҒ®йҹійҒ“гӮӮгҒӮгӮӢгҒҢгҖҒгғҳгғғгғүгғҰгғӢгғғгғҲгҒ®еҶ…е®№з©ҚгҒҢе°‘гҒӘгҒҷгҒҺгҖҒеҚҒеҲҶгҒӘгғӣгғјгғігғӯгғјгғүгҒҢгҒӢгҒӢгӮүгҒӘгҒ„гҒ“гҒЁгҖҒгҒқгҒ—гҒҰгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒ®иғҢең§гҒҢеӨ§гҒҚгҒҸгҖҒжӯӘгӮ’з”ҹгҒҳгҒҰгҒ„гӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгӮҸгҒӢгҒЈгҒҰгҒҜгҒ„гҒҹгҒҢгҖҒеҚҳгҒ«гғҳгғғгғүгғҰгғӢгғғгғҲгӮ’еӨ§гҒҚгҒҸгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҜгӮігғігӮ»гғ—гғҲгҒӢгӮүеӨ–гӮҢгӮӢгҒ—гҖҒгғҲгғғгғ—гғҳгғ“гғјгҒЁгҒӘгӮҠеҚұйҷәгҒӘгҒ®гҒ§и§ЈгҒҢгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҒ®гҒ гҒҢгҖҒ

гғ»гғ»гғ»д»ҠеӣһгҒ®иЁҲз”»гҒҜгҒ“гҒ®е•ҸйЎҢгӮ’гӮҝгғігғҮгғ гғүгғ©гӮӨгғ–гҒ®жҠҖиЎ“гҒ§ж”№е–„гҒ—гӮҲгҒҶгҒЁгҒ„гҒҶгӮӮгҒ®гҒӘгҒ®гҒ гҖӮ

гғҳгғғгғүгғҰгғӢгғғгғҲгҒ®еҶ…йғЁгҒ«гӮөгғ–гғҰгғӢгғғгғҲпјҲгӮӨгғігғҠгғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒЁе‘јгҒ¶гҒ“гҒЁгҒ«гҒҷгӮӢпјүгӮ’иЁӯгҒ‘гӮӢгҒ“гҒЁгҒ§иғҢең§гӮ’дҪҺжёӣгҒ—гҒҰжӯӘгӮ’ж”№е–„гҒ—гҖҒгғҗгғғгӮҜгғӯгғјгғүгғӣгғјгғігӮ’дҪҺйҹіеҹҹз”ЁгҒ®гғӣгғјгғігҒЁгҒ—гҒҰз©ҚжҘөзҡ„гҒ«еҲ©з”ЁгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§дҪҺйҹіеҹҹгӮ’еў—еј·гҒҷгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶзӢҷгҒ„гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖгӮӨгғігғҠгғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒ«гҒҜгғ‘гғҜгғјгҒ®гҒӮгӮӢгӮҰгғјгғҸгғјгғҰгғӢгғғгғҲгӮ’еҘўгӮҠгҒҹгҒ„гҒЁгҒ“гӮҚгҒ§гҒӮгӮӢгҒҢгҖҒгӮігғігғ‘гӮҜгғҲгҒӘгғҳгғғгғүгғҰгғӢгғғгғҲеҶ…йғЁгҒ«гҒҜ8cmгғҰгғӢгғғгғҲгӮ’зҙҚгӮҒгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢйҷҗз•ҢгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ8cmгғ•гғ«гғ¬гғігӮёгғҰгғӢгғғгғҲгҒӢгӮүдҪҺйҹіеҹҹгҒ®й§ҶеӢ•иғҪеҠӣгҒ®й«ҳгҒқгҒҶгҒӘгғӯгғігӮ°гӮ№гғҲгғӯгғјгӮҜгӮўгғ«гғҹгӮігғјгғігҖҒ8О©гӮҝгӮӨгғ—гҒ®AURASOUND NS3-193-8AгӮ’йҒёжҠһгҒ—гҒҹгҖӮ

гҖҖгҒ“гҒ®ж”№йҖ гҒ«гӮҲгҒЈгҒҰгӮӮгҒҜгӮ„пј’еҸ·ж©ҹгҒҜзҙ”зІӢгҒӘгғҗгғғгӮҜгғӯгғјгғүгғӣгғјгғігҒЁгҒҜе‘јгҒ№гҒӘгҒҸгҒӘгӮӢгҖӮгӮҝгғігғҮгғ гғүгғ©гӮӨгғ–гҒ§гӮӮгҒӘгҒ„гҖӮгҖҢгғ•гғ«гғ¬гғігӮёпјӢгғӣгғјгғігӮҰгғјгғҸгғјгӮ·гӮ№гғҶгғ гҖҚгҒЁгҒ„гҒЈгҒҹгҒЁгҒ“гӮҚгҒӢгҖӮ

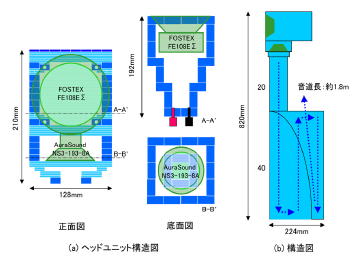

гҖҖеӣіпј‘гҒ«ж§ӢйҖ еӣігӮ’зӨәгҒҷгҖӮзҸҫеңЁгҒ®гғҳгғғгғүгғҰгғӢгғғгғҲгҒ®дёӢйғЁгҒ«гӮӨгғігғҠгғјгғҰгғӢгғғгғҲгӮ’зҙҚгӮҒгӮӢгғҒгӮ§гғігғҗгғјгӮ’иЁӯгҒ‘гҖҒгӮӨгғігғҠгғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒҜдёӢеҗ‘гҒҚгҒ«гғӣгғјгғідёҠйғЁгҒ«еӣәе®ҡгҒҷгӮӢгҖӮгҒӨгҒҫгӮҠгӮӨгғігғҠгғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒ«гҒЁгҒЈгҒҰгҒҜгғ•гғӯгғігғҲгғӣгғјгғігҒЁгҒӘгӮӢгҖӮгғӣгғјгғігҒ«гҒҜгӮ«гғғгғҲгӮӘгғ•е‘Ёжіўж•°гҒЁгҒ„гҒҶзү№жҖ§гҒҢгҒӮгӮҠгҖҒеҚҒеҲҶгҒ«й•·гҒ„гғӣгғјгғігҒ§гҒҜдҪҺйҹіеҹҹгҒ—гҒӢеҠ№жһңгҒҢгҒӘгҒ„гҖӮгҒ“гҒ®гҒҹгӮҒ8cmгғҰгғӢгғғгғҲгҒ§й§ҶеӢ•гҒ•гӮҢгҒҹгғ•гғӯгғігғҲгғӣгғјгғігӮҰгғјгғҸгғјгҒЁгҒ—гҒҰеӢ•дҪңгҒҷгӮӢгҒҜгҒҡгҒ гҖӮжң¬жқҘгҒҜгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲеүҚйқўгҒЁгғӣгғјгғігҒ®е…ҘгӮҠеҸЈгҒ«гҒҜгӮӨгӮігғ©гӮӨгӮ¶гғјгҒЁе‘јгҒ°гӮҢгӮӢж§ӢйҖ гҒҢеҝ…иҰҒгҒӘгҒ®гҒ гҒҢгҖҒд»ҠеӣһгҒҜдҪҺйҹіз”ЁгҒӘгҒ®гҒ§зңҒз•ҘгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

гҖҖгҒ“гҒ®гӮӨгғігғҠгғјгғҰгғӢгғғгғҲж§ӢйҖ гҒ®д»ҳеҠ гҒ«гӮҲгҒЈгҒҰгғҳгғғгғүгғҰгғӢгғғгғҲгҒ®й«ҳгҒ•гҒҢ210mmгҒ«еў—еҠ гҒҷгӮӢгҖӮгғҰгғӢгғғгғҲжҗӯијүдҪҚзҪ®гҒҢй«ҳгҒҸгҒӘгӮҠгҒҷгҒҺгӮӢгҒ“гҒЁгҒЁгҖҒгғҲгғғгғ—гғҳгғ“гғјгҒ®и»ўеҖ’е®үе…ЁзўәдҝқгҒ®зҗҶз”ұгҒӢгӮүгғҚгғғгӮҜгҒ®й•·гҒ•гӮ’400mmгҒӢгӮү200mmгҒ«зҹӯзё®гҒ—гҒҰгӮ·гӮ№гғҶгғ гҒ®й«ҳгҒ•гӮ’820mmгҒЁгҒ—гҒҹгҖӮгҒ“гӮҢгҒ§гӮӮгғӣгғјгғігҒ®йҹійҒ“й•·гҒҜзҙ„1.8mгҒӮгӮҠгҖҒдҪҺйҹіз”ЁгғӣгғјгғігҒЁгҒ—гҒҰеҚҒеҲҶгҒ§гҒӮгӮҚгҒҶгҖӮ

пј’еҸ·ж©ҹж”№гҒ®д»•ж§ҳгӮ’д»ҘдёӢгҒ«зӨәгҒҷгҖӮ

пјңпј’еҸ·ж©ҹж”№гҖҖдё»иҰҒд»•ж§ҳпјһ

гғ» еҪўејҸпјҡзӮ№йҹіжәҗеһӢгғ•гғ«гғ¬гғігӮёпјӢгғӣгғјгғігӮҰгғјгғҸгғјгӮ·гӮ№гғҶгғ

гғ» дҪҝз”ЁгғҰгғӢгғғгғҲпјҡ10cmгғ•гғ«гғ¬гғігӮёгҖҖFOSTEX FE108EОЈ

8cmгӮӨгғігғҠгғјгғҰгғӢгғғгғҲгҖҖAURASOUND NS3-193-8A

гғ»гҖҖж§ӢйҖ пјҡ4ж®өгғ•гӮ©гғјгғ«гғҮгӮЈгғігӮ°гғ»гӮігғӢгӮ«гғ«гғӣгғјгғігӮҰгғјгғҸгғј

гғ»гҖҖгғӣгғјгғій•·пјҡзҙ„1.8m

гғ»гҖҖгӮӨгғігғ”гғјгғҖгғігӮ№пјҡ4О©

гғ»гҖҖHпјҡ820mmгҖҖWпјҡ160mmгҖҖпјӨпјҡ224mm

|

пј“пјҺ иЈҪдҪңйҒҺзЁӢ |

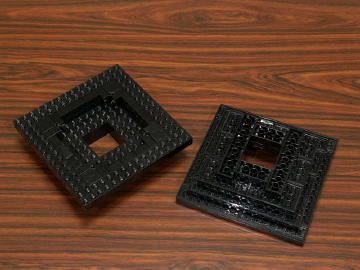

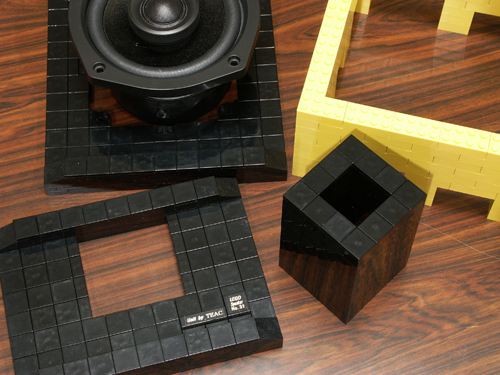

гҖҖгғҳгғғгғүгғҰгғӢгғғгғҲгҒ®ж”№йҖ гҒ«еҝ…иҰҒгҒӘйғЁе“ҒгӮ’еҶҷзңҹпј”гҒ«зӨәгҒҷгҖӮеҶҷзңҹпј•гҒҜгӮӨгғігғҠгғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒ®AURASOUND NS3-193-8AгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгӮўгғ«гғҹгҒ®йҖҶгғүгғјгғ гӮігғјгғігҒҜгғӯгғігӮ°гӮ№гғҲгғӯгғјгӮҜгҒ®гӮҙгғ гӮЁгғғгӮёгҒЁдҫӣгҒ«й«ҳгҒ„дҪҺйҹіеҹҹй§ҶеӢ•иғҪеҠӣгҒҢжңҹеҫ…гҒ§гҒҚгӮӢгҖӮгӮҝгғігғҮгғ гғүгғ©гӮӨгғ–гҒЁгҒҷгӮӢгҒҹгӮҒ8О©гғўгғҮгғ«гӮ’йҒёгӮ“гҒ гҖӮгғ—гғ¬гӮ№гғ•гғ¬гғјгғ гҒ гҒҢгӮігғігғ‘гӮҜгғҲгҒӘгғҚгӮӘгӮёгӮҰгғ гғһгӮ°гғҚгғғгғҲгӮӮеҲ©зӮ№гҖӮ

гҖҖеҶҷзңҹпј–гҒҜгӮӨгғігғҠгғјгғҗгғғгғ•гғ«гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒ®гғ•гғ¬гғјгғ гҒЁеҜҶзқҖгҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ«дёҖйғЁгҒ«гғ‘гғҚгғ«гғ–гғӯгғғгӮҜгҒҢиІјгҒЈгҒҰгҒӮгӮӢгҖӮгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒ®еүҚйқўгҒ«гҒҜгғ•гӮҝгҒ®гӮҲгҒҶгҒ«гҒ”гҒҸе°ҸгҒ•гҒӘз©әй–“гҒ®гғӣгғјгғігӮ№гғӯгғјгғҲжҺҘеҗҲйғЁгҒҢд»ҳгҒҸж§ӢйҖ гҒЁгҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

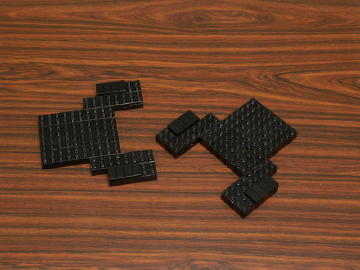

гҖҖгғҳгғғгғүгғҰгғӢгғғгғҲеә•йқўгҒ®гӮӨгғігғҠгғјгғҗгғғгғ•гғ«д»ҘеӨ–гҒ®йғЁеҲҶгӮ’иҰҶгҒҶгӮўгғігғҖгғјгғ‘гғҚгғ«гҒҢеҶҷзңҹпј—гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖгӮӨгғігғҠгғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒЁгғЎгӮӨгғігғҰгғӢгғғгғҲгҒ®гғһгӮ°гғҚгғғгғҲгҒҢе№ІжёүгҒ—гҒӘгҒ„гӮҲгҒҶгҒ«гӮ№гғҡгғјгӮөгғјгӮ’иЁӯгҒ‘гӮӢгҖӮеҶҷзңҹпјҳгҒ®гӮ№гғҡгғјгӮөгғјгҒҜ40mmгҒ®й«ҳгҒ•гҒ§гҖҒгғһгӮ°гғҚгғғгғҲгҒҢгҒ¶гҒӨгҒӢгӮүгҒӘгҒ„жңҖе°ҸгҒ®й«ҳгҒ•гҒЁгҒ—гҒҹгҖӮ

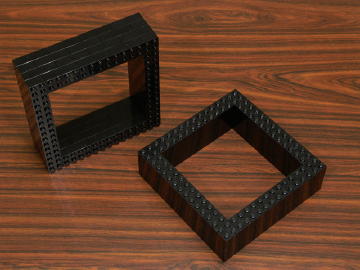

гҖҖгӮўгғігғҖгғјгғ‘гғҚгғ«гӮ’еӨ–гҒ—гҒҹзҸҫзҠ¶гҒ®гғҳгғғгғүгғҰгғӢгғғгғҲгӮ’еҶҷзңҹпјҷгҒ«зӨәгҒҷгҖӮеҗёйҹіжқҗгҒҜжҙ»жҖ§зӮӯпј‘иўӢгҒ§гҒӮгӮӢгҒҢгҖҒгғһгӮ°гғҚгғғгғҲгҒ®е·ЁеӨ§гҒӘгғЎгӮӨгғігғҰгғӢгғғгғҲFOSTEX FE108EОЈгҒ§еҶ…йғЁгҒҜгҒ„гҒЈгҒұгҒ„гҒ§гҖҒгҒ•гҒһгҒӢгҒ—зӘ®еұҲгҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгӮҚгҒҶгҖӮгҒ“гӮҢгҒ§гҒҜдёӯй«ҳйҹіеҹҹгҒ§жӯӘгӮ“гҒ§еҪ“然гҒ гҖӮ

йҮҚгҒ„гғЎгӮӨгғігғҰгғӢгғғгғҲгҒҜM4гғңгғ«гғҲпјҶгғҖгғ–гғ«гғҠгғғгғҲгҒ§еј·еӣәгҒ«еҸ–гӮҠд»ҳгҒ‘гӮүгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮпј•е№ҙзөҢйҒҺгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒҢдҝЎй јжҖ§гҒ«е•ҸйЎҢгҒҜз„ЎгҒ„гҖӮ

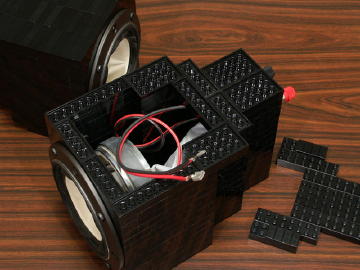

гҖҖиЈҪдҪңгҒҜгҖҒгҒҫгҒҡгӮӨгғігғҠгғјгғҰгғӢгғғгғҲгӮ’гӮӨгғігғҠгғјгғҗгғғгғ•гғ«гҒ«еҸ–гӮҠд»ҳгҒ‘гӮӢгҖӮ8cmгғҰгғӢгғғгғҲгҒӘгҒ®гҒ§M3гғңгғ«гғҲпјҶгғҖгғ–гғ«гғҠгғғгғҲпјҶгғҜгғғгӮ·гғЈгҒ§еј·еӣәгҒ«еҸ–гӮҠд»ҳгҒ‘гҒҹгҖӮгғҳгғғгғүгғҰгғӢгғғгғҲеҶ…гҒ«гғһгӮ°гғҚгғғгғҲгҒҢеҗ‘гҒҸгӮҲгҒҶгҒ«дёӢеҗ‘гҒҚгҒ«еҸ–гӮҠд»ҳгҒ‘гӮӢгҖӮпјҲеҶҷзңҹпј‘пјҗпјү

гҖҖж¬ЎгҒ«гӮӨгғігғҠгғјгғҰгғӢгғғгғҲгӮ№гғҡгғјгӮөгғјгӮ’гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲиғҢйқўгҒ«еӣәе®ҡгҒҷгӮӢгҖӮпјҲеҶҷзңҹпј‘пј‘пјү

гҖҖзө„гҒҝдёҠгҒ’гҒҹгӮӨгғігғҠгғјгғҰгғӢгғғгғҲгғўгӮёгғҘгғјгғ«гҒҜй«ҳгҒ•зҙ„70mmгҒ§еә•йқўгҒ®гғҖгӮҜгғҲгҒӢгӮүгӮўгғ«гғҹгӮігғјгғігҒҢиҰӢгҒҲгӮӢгҖӮпјҲеҶҷзңҹпј‘пј’пјү

гҖҖгғҳгғғгғүгғҰгғӢгғғгғҲгҒ®гӮҝгғјгғҹгғҠгғ«гҒ«гӮӨгғігғҠгғјгғҰгғӢгғғгғҲз”ЁгҒ®гӮұгғјгғ–гғ«гӮ’иҝҪеҠ гҒҷгӮӢгҖӮдәҢгҒӨгҒ®гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒҜеҜҫеҗ‘й…ҚзҪ®гҒЁгҒӘгӮӢгҒ®гҒ§дҝЎеҸ·жҘөжҖ§гӮ’еҸҚи»ўгҒҷгӮӢеҝ…иҰҒгҒҢгҒӮгӮӢгҖӮгӮұгғјгғ–гғ«гҒ®жҘөжҖ§гҒҢз•°гҒӘгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«жіЁж„ҸгҒ•гӮҢгҒҹгҒ„гҖӮпјҲеҶҷзңҹпј‘пј“пјү

гҖҖгӮўгғігғҖгғјгғ‘гғҚгғ«гӮ’еҸ–гӮҠд»ҳгҒ‘гӮӢгҖӮпјҲеҶҷзңҹпј‘пј”пјү

гҖҖгӮӨгғігғҠгғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒ«гӮұгғјгғ–гғ«гӮ’жҺҘз¶ҡгҒ—гҒҰгҒӢгӮүгӮӨгғігғҠгғјгғҰгғӢгғғгғҲгғўгӮёгғҘгғјгғ«гӮ’гғҳгғғгғүгғҰгғӢгғғгғҲгҒ«еҸ–гӮҠд»ҳгҒ‘гӮӢгҖӮпјҲеҶҷзңҹпј‘пј•пјү

гҖҖзө„гҒҝз«ӢгҒҰгҒҹгғҳгғғгғүгғҰгғӢгғғгғҲж”№гҒ®еӨ–иҰігҒЁиғҢйқўгҖӮпјҲеҶҷзңҹпј‘пј–гҖҒпј‘пј—пјү

гғҳгғғгғүгғҰгғӢгғғгғҲж”№гҒҜй«ҳгҒ•гҒҢеў—еҠ гҒ—гҒҰгҒ—гҒҫгҒЈгҒҹгҒҢжЁӘе№…ж–№еҗ‘гҒҜеӨүгӮҸгӮүгҒӘгҒ„гҒ®гҒ§гғ•гғ«гғ¬гғігӮёгғҰгғӢгғғгғҲгҒ®гғЎгғӘгғғгғҲгҒёгҒ®еҪұйҹҝгҒҜе°‘гҒӘгҒ„гҒ§гҒӮгӮҚгҒҶгҖӮдёҖиҲ¬зҡ„гҒӘгғҹгғӢгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгӮҲгӮҠгӮӮгҒ•гӮүгҒ«е°ҸгҒ•гҒ„жңҖе°ҸгҒ®гғҗгғғгғ•гғ«гӮөгӮӨгӮәгҒҢй«ҳгҒ„йҹіеғҸеҶҚзҸҫжҖ§гҒ®иҰҒгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖгғӣгғјгғійғЁеҲҶгӮ’ж§ӢжҲҗгҒҷгӮӢгғҷгғјгӮ№гғҰгғӢгғғгғҲгҒ®гғҚгғғгӮҜгӮ’200mmгҒ«зҹӯзё®гҒ—гҒҹгҖӮпјҲеҶҷзңҹпј‘пјҳпјү

гҖҖгғҳгғғгғүгғҰгғӢгғғгғҲж”№гӮ’ијүгҒӣгҒҰпј’еҸ·ж©ҹж”№гҒ®е®ҢжҲҗгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

зӣёеӨүгӮҸгӮүгҒҡеҶҷгӮҠгҒҢжӮӘгҒҸгҒҰз”ігҒ—иЁігҒӘгҒ„гҒҢгҖҒе®ҢжҲҗгҒ—гҒҹпј’еҸ·ж©ҹж”№гҒ®еӨ–иҰігӮ’еҶҷзңҹпј‘пјҷпҪһпј’пј’гҒ«зӨәгҒҷгҖӮ

гғҳгғғгғүгғҰгғӢгғғгғҲгҒҢеӨ§еһӢеҢ–гҒ—гҒҹгҒҢгғҚгғғгӮҜгӮ’зҹӯгҒҸгҒ—гҒҹгҒ®гҒ§гғҮгӮ¶гӮӨгғігҒ®е®үе®ҡж„ҹгҒҜжӮӘгҒҸгҒӘгҒ„гҖӮ

гҖҖи©ҰиҒҙжҷӮгҒ«гҒҜеә•йқўгҒ®й»’еҫЎеҪұзҹігғҷгғјгӮ№гҒЁгғҳгғғгғүгғҰгғӢгғғгғҲйғЁеҲҶгӮ’гғһгӮёгғғгӮҜгғҶгғјгғ—гғҷгғ«гғҲгҒ§еӣәе®ҡгҒ—гҖҒгғҚгғғгӮҜжҺҘеҗҲйғЁеҲҶгҒ®з ҙжҗҚгҒЁи»ўеҖ’еҜҫзӯ–гӮ’гҒҷгӮӢгҖӮгғҲгғјгғ«гӮөгӮӨгӮәгғўгғҮгғ«гҒ§гҒҜжҷӮзҜҖжҹ„гҖҒең°йңҮеҜҫзӯ–гҒҢйҮҚиҰҒгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮпјҲеҶҷзңҹпј’пј“пјү

|

пј”пјҺ и©ҰиҒҙзөҗжһң |

гҖҖжңҹеҫ…гҒ®йҹігҒҜгҒ©гҒҶгҒ§гҒӮгӮҚгҒҶгҒӢпјҹгғ»гғ»гғ»

гғҗгғғгӮҜгғӯгғјгғүгғӣгғјгғігӮ·гӮ№гғҶгғ гҒ®гғҖгӮӨгғҠгғҹгғғгӮҜгҒӘдҪҺйҹіеҶҚзҸҫгҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҖӮдҪҺйҹіеҹҹгҒҜ8cmгҒ®гғ•гғ«гғ¬гғігӮёгғҰгғӢгғғгғҲгҒҢжӢ…гҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒ гҒӢгӮүз„ЎзҗҶгӮӮз„ЎгҒ„гҒҢгҖҒгҒ—гҒӢгҒ—гҖҒгҒ“гӮҢгҒҫгҒ§гҒ®ж”№йҖ гҒ§гҒҜеҫ—гӮүгӮҢгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹеҚҒеҲҶгҒӘдҪҺйҹіеҹҹгҒ®гғ¬гӮ№гғқгғігӮ№гҒҢгҒӮгӮӢгҖӮдёӯй«ҳйҹіеҹҹгҒ®жӯӘгҒҝж„ҹгҒҜгғЎгӮӨгғігғҰгғӢгғғгғҲгҒ®FOSTEX FE108EОЈгҒ®гӮӯгғЈгғ©гӮҜгӮҝгғјгҒӢгҖҒгӮҪгғјгӮ№гӮ’йҒёгҒ¶еӮҫеҗ‘гҒҢгҒӮгӮҠйҢІйҹігҒ®жӮӘгҒ„йҹіжҘҪгҒ§гҒҜзІ—гҒҢзӣ®з«ӢгҒӨгҒҢгҖҒдҪҝз”ЁгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢзңҹз©әз®ЎгӮўгғігғ—Triode TRV-A88гҒ®йҹіиӘҝгӮӮзӣёд№—гҒ—гҒҰгғҸгӮӨгӮ№гғ”гғјгғүгҒ§гӮЁгғғгӮёгҒ®еҠ№гҒ„гҒҹйҹігҒ гҖӮ

гҖҖгӮҪгғјгӮ№гҒҢе„Әз§ҖгҒӘйҢІйҹігҒ§гҒӮгӮӢгҒЁеҶҚзҸҫжҖ§гҒҢдёҖеӨүгҒҷгӮӢгҖӮжӯЈзўәгҒӘйҹіеғҸгҖҒиұҠгҒӢгҒӘйҹіе ҙж„ҹгҖҒгҒқгҒ—гҒҰгғҸгӮӨгӮ№гғ”гғјгғүгҒӘдҪҺйҹіеҹҹгҖӮгҒЁгҖҒгҒ“гҒ®гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгӮ·гӮ№гғҶгғ гҒ§гҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°еҶҚзҸҫгҒ§гҒҚгҒӘгҒ„дё–з•ҢгҒҢгҒӮгӮӢгҖӮ

дёҖиЁҖгҒ§иЁҖгҒҶгҒЁгҒҚгӮҸгӮҒгҒҰгӮӘгғјгғҮгӮЈгӮӘзҡ„гҒӘйҹігҒ§гҒӮгӮӢгҖӮз§ҒгҒҢзӮ№йҹіжәҗгӮ·гӮ№гғҶгғ гҒ«жұӮгӮҒгҒҹгҖҒгҒқгҒ—гҒҰLEGOгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгҒ§еҶҚзҸҫгҒ—гҒҹгҒӢгҒЈгҒҹйҹігҒ®дёҖгҒӨгҒ§гҒӮгӮӢгҒЁж„ҹгҒҳгӮӢгҖӮ

гҖҖж”№йҖ гҒҜеӨ§жҲҗеҠҹгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮпј’еҸ·ж©ҹж”№гҒҜзҸҫжҷӮзӮ№гҒ®гғҸгӮӨгғ¬гғҷгғ«гҒӘи©•дҫЎеҹәжә–гҒ§гӮӮеҚҒеҲҶгҒ«йҖҡз”ЁгҒҷгӮӢгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгӮ·гӮ№гғҶгғ гҒЁгҒӘгҒЈгҒҹгҖӮ5е№ҙгҒ®жӯіжңҲгӮ’зөҢгҒҰеҲқгӮҒгҒҰе®ҢжҲҗгӮ’гҒҝгҒҹгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖгӮ„гҒҜгӮҠгғ•гғ«гғ¬гғігӮёгғҰгғӢгғғгғҲгҒҜиүҜгҒ„гҖӮгҒ“гҒ®иұҠгҒӢгҒӘйҹіжҘҪеҶҚзҸҫжҖ§гҒҜйҹіжәҗгҒ®еҲҶж•ЈгҒҷгӮӢгғһгғ«гғҒгӮҰгӮ§гӮӨгӮ·гӮ№гғҶгғ гҒ§гҒҜгҒӘгҒӢгҒӘгҒӢе®ҹзҸҫгҒ§гҒҚгҒӘгҒ„гҒ гӮҚгҒҶгҖӮгҒ гҒҢгҖҒпј’гӮҰгӮ§гӮӨгӮ·гӮ№гғҶгғ гҒ®дҪҺйҹігҒӢгӮүй«ҳйҹігҒҫгҒ§гҒ®гғҜгӮӨгғүгҒӘйҹіеҹҹеҶҚз”ҹгҖҒгҒқгҒ—гҒҰй«ҳйҹіеҹҹгӮ’е°Ӯз”ЁгҒ®гғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјгҒ«еҸ—гҒ‘жҢҒгҒҹгҒӣгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гӮҲгӮӢжӯӘгҒҝгҒ®дҪҺжёӣгӮӮйӯ…еҠӣзҡ„гҒ гҖӮгҒӘгӮ“гҒЁгҒӢгҒ“гҒ®дёЎз«ӢгӮ’еӣігӮҢгҒӘгҒ„гӮӮгҒ®гҒӘгҒ®гҒӢпјҹгғ»гғ»гғ»

гҖҖгғ•гғ•гғ•гғ»гғ»гғ»гҖӮе®ҹгҒҜдёҖгҒӨж–№жі•гҒҢгҒӮгӮӢгҒ®гҒ гҖӮ

|

пј•пјҺ ж¬ЎеӣһдәҲе‘Ҡ |

гҖҖж¬ЎеӣһгҒҜд№…гҒ—гҒ¶гӮҠгҒ®еӨ§еһӢгғўгғҮгғ«LEGOгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјпј“пј‘еҸ·ж©ҹгӮ’йҖ гӮӢгҖӮгҒ”жңҹеҫ…гҒҸгҒ гҒ•гҒ„гҖӮ

пјҲ2013.1.6пјү

пј“пј‘еҸ·ж©ҹйӢӯж„ҸиЈҪдҪңдёӯ