|

LEGO SPEAKER 第22е ұ вүӘз•ӘеӨ–з·ЁгҒқгҒ®пј’ з•ӘеӨ–з·ЁгҒқгҒ®пј“вү« |

пј¬пјҘпј§пјҜгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгҒ®иЈҪдҪңгҖҖ第22е ұ

еҗҚзҠ¶гҒ—гҒҢгҒҹгҒ„з•°еҪўгҒ®гғ‘гғҜгғјгғүпј°пјЈгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгҖҖпј“пјҗеҸ·ж©ҹ

|

пј‘пјҺ гҒҜгҒҳгӮҒгҒ« |

гҖҖгӮ№гғҶгғ¬гӮӘгӮөгӮҰгғігғүиӘҢгҒ®гҖҢDigi FiгҖҚгҒЁгҒ„гҒҶжӣёзұҚгҒ«гғ‘гӮҪгӮігғігҒЁUSBжҺҘз¶ҡгҒ®гҒҝгҒ§ж©ҹиғҪгҒҷгӮӢгғҮгӮёгӮҝгғ«гӮўгғігғ—еҹәжқҝгҒҢд»ҳеұһгҒҷгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶгҖӮгғ»гғ»гғ»гғ‘гғҜгғјгӮўгғігғ—гӮ’USBй§ҶеӢ•пјҹгҖҖгҒҹгҒ—гҒӢгҒ«гғҮгӮёгӮҝгғ«гғ‘гғҜгғјгӮўгғігғ—гҒ®еҠ№зҺҮгҒҜгҒҚгӮҸгӮҒгҒҰй«ҳгҒ„гҖӮеүҚеӣһгҒ®пј’пјҷеҸ·ж©ҹгҒ§гӮӮе®ҹж„ҹгҒ—гҒҹгҒ“гҒЁгҒ гҖӮгҒ—гҒӢгҒ—гҖҒUSBгғқгғјгғҲгҒ®жңҖеӨ§дҫӣзөҰйӣ»еҠӣгҒҜиҰҸж јгҒ§гҒҜ5VгҖҒ500mAгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒӨгҒҫгӮҠгҒҹгҒЈгҒҹгҒ®2.5WгҒ гҖӮпјҲгҒҹгҒ гҒ—йӣ»жәҗдҫӣзөҰгҒ®з„ЎгҒ„USBгғҸгғ–гҒ§пј”еҲҶеүІгҒҷгӮӢгҒЁпј‘гғқгғјгғҲгҒҜжңҖеӨ§100mAпјү

гҖҖгҒ“гӮҢгҒҢзңҹз©әз®ЎгӮўгғігғ—гҒ®еҮәеҠӣгҒ§гҒӮгӮҢгҒ°2.5WгҒ§гӮӮе®үеҝғгҒ§гҒҚгӮӢгҖӮй«ҳйӣ»ең§гҒЁеҚҒеҲҶгҒ«гғ‘гғҜгғјгҒ®гҒӮгӮӢйӣ»жәҗгҒӢгӮүе®ҹз”Ёзҡ„гҒӘгҒІгҒҡгҒҝгғ¬гғҷгғ«гҒ§гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгӮ’й§ҶеӢ•гҒ§гҒҚгӮӢзҜ„еӣІгҒҢ2.5WгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒ гҒӢгӮүгҒ гҖӮгҒЁгҒ“гӮҚгҒҢгҒ“гҒ®гғҮгӮёгӮҝгғ«гӮўгғігғ—гҒ«гҒҜгҒҹгҒЈгҒҹгҒ®2.5WгҒ—гҒӢйӣ»жәҗйӣ»еҠӣгҒҢдҫӣзөҰгҒ•гӮҢгҒӘгҒ„гҖӮгҒ—гҒӢгӮӮгӮ№гғҶгғ¬гӮӘгҒӘгҒ®гҒ§гҖҒж–№гғҒгғЈгғігғҚгғ«гҒ§гҒҜ1.25WгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒ“гӮҢгҒ§жң¬еҪ“гҒ«дҪҝгҒ„зү©гҒ«гҒӘгӮӢгҒ®гҒ гӮҚгҒҶгҒӢпјҹ

гҖҖгҒ гҒҢгғ»гғ»гғ»гҒ“гҒҶгҒ„гҒЈгҒҹгӮ¬гӮёгӮ§гғғгғҲгҒҢеӨ§еҘҪгҒҚгҒӘгҒ®гҒ гҖӮгғ»гғ»гғ»гӮҸгҒҹгҒ—гҖҒж°—гҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ

|

пј’пјҺ гғ‘гғҜгғјгғүпј°пјЈгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјж§Ӣжғі |

гҖҖе…ҘжүӢгҒ—гҒҹгҖҢDigi FiгҖҚпј—еҸ·гҒ«гҒҜW64Г—H38Г—D93mmгҒЁгҒ„гҒҶе°ҸгҒ•гҒӘгӮөгӮӨгӮәгҒ®еҹәжқҝгҒҢд»ҳеұһгҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгҖӮгҒ•гҒЈгҒқгҒҸгҖҒпј’пј—еҸ·ж©ҹгҒ«жҺҘз¶ҡгҒ—гҒҰи©ҰгҒ—гҒҰгҒҝгӮӢпјҲеҶҷзңҹпј’пјүгҖӮпј’пј—еҸ·ж©ҹгҒҜи¶…гӮігғігғ‘гӮҜгғҲгҒ гҒҢгӮҝгғігғҮгғ гғүгғ©гӮӨгғ–ж–№ејҸгҒ§гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒҢпј’жң¬дёҰеҲ—жҺҘз¶ҡгҒ•гӮҢгҒҰгҒҠгӮҠгӮӨгғігғ”гғјгғҖгғігӮ№гҒҢпј”О©гҒЁдҪҺгҒ„гҖӮгҒ“гҒҶгҒ„гҒЈгҒҹгӮігғігғ‘гӮҜгғҲгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгҒҜеӨ§еһӢгӮ·гӮ№гғҶгғ гҒЁжҜ”ијғгҒ—гҒҰиғҪзҺҮгҒҢдҪҺгҒ„гҒ®гҒ§гӮҖгҒ—гӮҚгғ‘гғҜгғјгӮўгғігғ—жіЈгҒӢгҒӣгҒ гҖӮгҒ гҒӢгӮүй§ҶеӢ•гҒ®гҒ—гҒ«гҒҸгҒ„пј’пј—еҸ·ж©ҹгҒ§гғҶгӮ№гғҲгҒҷгӮӢгҒ®гҒ гҖӮгғ»гғ»гғ»зөҗжһңгҒҜгҖҒж„ҸеӨ–гҒ«гҒЁгҒ„гҒҶгҒӢеҚҒеҲҶгҒӘйҹійҮҸгҒ§гғүгғ©гӮӨгғ–гҒ—гҒҰгҒ—гҒҫгҒҶгҖӮгҒ“гҒ®гғҮгӮёгӮҝгғ«гӮўгғігғ—гҒҜгҒҹгҒ„гҒ—гҒҹгӮӮгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒ“гӮҢгҒҜиЈҪдҪңж„Ҹж¬ІгҒҢгҒӢгҒҚгҒҹгҒҰгӮүгӮҢгӮӢгғ»гғ»гғ»гҒ•гҒҰгҖҒпј“пјҗеҸ·ж©ҹгҒҜгҒ©гӮ“гҒӘгӮ·гӮ№гғҶгғ гҒ«гҒ—гӮҲгҒҶгҒӢпјҹгҖҖгҒӣгҒЈгҒӢгҒҸUSBжҺҘз¶ҡгҒ гҒ‘гҒ§еӢ•гҒҸгҒ®гҒ гҒӢгӮүиӨҮйӣ‘гҒӘеӨ§еһӢгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгҒҜдјјеҗҲгӮҸгҒӘгҒ„гҖӮгӮ·гғігғ—гғ«гҒӘгғ‘гӮҪгӮігғіз”Ёгғ‘гғҜгғјгғүгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгҒ«гҒҫгҒЁгӮҒгҒҰгҒҝгӮҲгҒҶгҖӮ

гҖҖгҒЁгҒ“гӮҚгҒ§гҖҒгҒ“гҒ®гғҮгӮёгӮҝгғ«гӮўгғігғ—гҒҜгҒ©гҒҶгҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒӢпјҹгҖҖOlasonicгҒЁгҒ„гҒҶиЈҪйҖ гғЎгғјгӮ«гҒ®гғ–гғ©гғігғүгҒҢгҒӮгӮӢгҒ“гҒ®еҹәжқҝгҒ«гҒҜгҖҒUSBгӮігғҚгӮҜгӮҝгҒЁгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгӮҝгғјгғҹгғҠгғ«гҒ®д»–гҒ«ICеӣһи·ҜгҖҒгҒқгӮҢгҒ«гӮігӮӨгғ«гҒЁгӮігғігғҮгғігӮөгҒӢгӮүжҲҗгӮӢгғӯгғјгғ‘гӮ№гғ•гӮЈгғ«гӮҝгҒҢијүгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгғӯгғјгғ‘гӮ№гғ•гӮЈгғ«гӮҝгҒҢпј”зө„гҒӮгӮӢгҒ“гҒЁгҒӢгӮүгҒ“гҒ®еӣһи·ҜгҒҢBTLж–№ејҸгҒ§гҒӮгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢи§ЈгӮӢгҖӮгҒІгҒЁгҒҚгӮҸзӣ®з«ӢгҒӨгҒ®гҒҜ16V 6800ОјFгҒ®йӣ»и§ЈгӮігғігғҮгғігӮөгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮиіҮж–ҷгҒ«гӮҲгӮӢгҒЁ2.5WгҒ®дҫӣзөҰйӣ»еҠӣгӮ’гҒ“гҒ®гӮігғігғҮгғігӮөгҒ«и“„гҒҲгҒҰзһ¬жҷӮгҒ«гҒҜгғҒгғЈгғігғҚгғ«гҒӮгҒҹгӮҠ10WгӮӮгҒ®еҮәеҠӣгҒҢеҮәгҒӣгӮӢгҒЁгҒ®гҒ“гҒЁгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖгғ‘гғҜгғјгғүпј°пјЈгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгҒ®еҲ©з”ЁгӮ·гғјгғігӮ’жғіе®ҡгҒ—гҒҰгҒҝгӮӢгҖӮйҹігҒ®гӮҜгӮӘгғӘгғҶгӮЈгҒ гҒ‘гӮ’иҖғгҒҲгӮҢгҒ°гҒӮгҒҲгҒҰUSBйӣ»еҠӣгҒ§й§ҶеӢ•гҒҷгӮӢеҝ…иҰҒгҒҜгҒӘгҒ„гҒ гӮҚгҒҶгҖӮгҒ“гҒ®гӮўгғігғ—гҒҜгғҺгғјгғҲгғ‘гӮҪгӮігғігҒӘгҒ©гҒ«ж°—и»ҪгҒ«жҺҘз¶ҡгҒ—гҒҰBGMз”ЁгҒ«еҲ©з”ЁгҒҷгӮӢгҒ®гҒҢжңҖйҒ©гҒ гҖӮзҷәзҶұгҒ®гҒ»гҒЁгӮ“гҒ©з„ЎгҒ„гғҮгӮёгӮҝгғ«гӮўгғігғ—гҒӘгҒ®гҒ§гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгӮЁгғігӮҜгғӯгғјгӮёгғЈгҒ«еҶ…и”өгҒ•гҒӣгҖҒгҒ§гҒҚгӮҢгҒ°е·ҰеҸігғҒгғЈгғігғҚгғ«гҒ®гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгӮ·гӮ№гғҶгғ гӮӮдёҖдҪ“еһӢгҒ«гҒ—гҒҹгҒ„гҖӮBGMз”ЁгҒ®е ҙеҗҲгҖҒгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгҒ®жӯЈйқўгҒ§иҒҙгҒҸгҒЁгҒҜйҷҗгӮүгҒӘгҒ„гҒ®гҒ§гҖҒе·ҰеҸігҒ®гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгӮ’дёҖдҪ“гҒ«гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§е®ҡдҪҚгҒҢе®үе®ҡгҒ—гҖҒгғӘгӮ№гғӢгғігӮ°гғқгӮӨгғігғҲгҒ«гӮҲгӮүгҒҡгҒ«йҹіжҘҪгӮ’жҘҪгҒ—гӮҖгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгӮӢгҒ гӮҚгҒҶгҖӮгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒ«гҒҜ5cmгӮҜгғ©гӮ№гҒ®и¶…е°ҸеһӢгғ•гғ«гғ¬гғігӮёгғҰгғӢгғғгғҲгӮ’йҒёгҒігҖҒгҒ§гҒҚгӮӢгҒ гҒ‘гӮігғігғ‘гӮҜгғҲгҒ«гҒҫгҒЁгӮҒгҒҹгҒ„гҖӮ

гҖҖеҝғй…ҚгҒ•гӮҢгӮӢгҒ®гҒҜгӮ№гғҶгғ¬гӮӘгҒ®еәғгҒҢгӮҠж„ҹгҒ®дҪҺдёӢгҒЁдҪҺйҹідёҚи¶ігҒ§гҒӮгӮӢгҒҢгҖҒгҒ“гӮҢгҒҜе·ҰеҸіпј’жң¬гҒ®гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгӮ’иғҢйқўдёҠж–№гҒ«90еәҰгҒ®и§’еәҰгҒ§еҸ–гӮҠд»ҳгҒ‘гҒҰгҖҒеҸҚе°„йҹігӮ’жңүеҠ№гҒ«еҲ©з”ЁгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гӮ№гғҶгғ¬гӮӘж„ҹгӮ’еҫ—гӮӢйҹіе ҙеһӢгӮ·гӮ№гғҶгғ гҒЁгҒ—гҒҰеҜҫеҝңгҒ—гӮҲгҒҶгҖӮе°Ҹеҫ„гғҰгғӢгғғгғҲгҒ®зӣҙжҺҘйҹігӮ’йҒҝгҒ‘гӮӢгҒ“гҒЁгҒ§дёӯй«ҳйҹіеҹҹгҒ®гҒөгҒҸгӮүгҒҝгӮ’жҠ‘гҒҲгҖҒдҪҺйҹідёҚи¶ігӮ’иЈңгҒҶиҖғгҒҲгҒ гҖӮгӮЁгғігӮҜгғӯгғјгӮёгғЈгҒ«гҒҜгӮўгғігғ—еҹәжқҝгӮӮеҶ…и”өгҒҷгӮӢгҒ®гҒ§еҶ…е®№з©ҚгҒҜгӮҲгӮҠе°‘гҒӘгҒҸгҒӘгӮӢгҒҢгҖҒгӮ·гғігғ—гғ«гҒӘгғҗгӮ№гғ¬гғ•ж–№ејҸгҒЁгҒ—гҒҰгӮӮпј’жң¬гҒ®гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒҢеҚ”еҠӣгҒ—гҒҰгғҗгӮ№гғ¬гғ•гғҖгӮҜгғҲгӮ’й§ҶеӢ•гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§й§ҶеӢ•еҠӣгҒ®еҗ‘дёҠгӮ’жңҹеҫ…гҒ—гҒҹгҒ„гҖӮ

|

пј“пјҺ ж§ӢйҖ иЁӯиЁҲ |

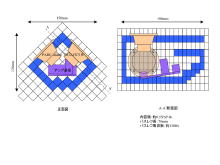

гҖҖеӣіпј‘гҒ«пј“пјҗеҸ·ж©ҹгҒ®ж§ӢйҖ еӣігӮ’зӨәгҒҷгҖӮгҒ“гҒ®еӣігҒӢгӮүгҒҜеҪўзҠ¶гҒҢжғіеғҸгҒ—гҒ«гҒҸгҒ„гҒҢеӣӣи§’жҹұгҒ®2йқўгҒ«90еәҰгҒ®и§’еәҰгҒ§5cmгғ•гғ«гғ¬гғігӮёгғҰгғӢгғғгғҲгҒҢиЈ…зқҖгҒ•гӮҢгҒҹгғҗгӮ№гғ¬гғ•ж–№ејҸгҒ®гӮЁгғігӮҜгғӯгғјгӮёгғЈгҒ§гҖҒдёӢйқўгҒҜйҡҺж®өзҠ¶гҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒҠгӮҠгҖҒгӮЁгғігӮҜгғӯгғјгӮёгғЈгҒҜзҙ„45еәҰгҒ®и§’еәҰгҒ§еүҚж–№гҒ«еӮҫж–ңгҒ—гҒҰиЁӯзҪ®гҒ•гӮҢгӮӢгҖӮ

гҖҖгғҲгғғгғ—гғ‘гғҚгғ«гҒҢеүҚйқўгҒЁгҒӘгӮҠгҖҒгҒ“гҒЎгӮүгҒҢгғӘгӮ№гғҠгғјж–№еҗ‘гҒ§пј’жң¬гҒ®гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒҜжӯЈйқўгҒӢгӮүгҒҜиҰӢгҒҲгҒӘгҒ„иғҢйқўдёҠж–№гҒ«й…ҚзҪ®гҒ•гӮҢгҒҹйҹіе ҙеһӢгӮ·гӮ№гғҶгғ гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгӮЁгғігӮҜгғӯгғјгӮёгғЈеҶ…йғЁгҒ«гҒҜгғҮгӮёгӮҝгғ«гӮўгғігғ—еҹәжқҝгҒҢеҶ…и”өгҒ•гӮҢгӮӢгҒҢгҖҒгҒ§гҒҚгӮӢгҒ гҒ‘е°ҸеһӢгҒ«гҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ«еӣәе®ҡгҒҜз°ЎеҚҳгҒӘгӮ№гғқгғігӮёгҒ«гӮҲгӮӢжҠјгҒ—иҫјгҒҝеӣәе®ҡгҒЁгҒҷгӮӢгҖӮ

гҖҖпј’пјҷеҸ·ж©ҹгҒ§гҒҜгӮўгғігғ—йғЁгҒ®зӯҗдҪ“гӮ’еҲҶгҒ‘гҒҹгҒҢжң¬ж©ҹгҒҜгғҗгӮ№гғ¬гғ•ж–№ејҸгҒ§иӢҘе№ІгҒ®ж”ҫзҶұгӮӮжңҹеҫ…гҒ§гҒҚгӮӢгҒ®гҒ§еҶ…и”өгҒ«е•ҸйЎҢгҒҜз„ЎгҒ„гҒ гӮҚгҒҶгҖӮгӮўгғігғ—еҹәжқҝгҒ«гҒҜUSBгӮұгғјгғ–гғ«гҒҢгҒӨгҒӘгҒҢгӮӢгҒҢгҖҒгҒ“гӮҢгҒҜе®№жҳ“гҒ«гғҗгӮ№гғ¬гғ•гғҖгӮҜгғҲгҒӢгӮүеј•гҒҚеҮәгҒ—гҒҰгҒ—гҒҫгҒҶгҖӮUSBгӮігғҚгӮҜгӮҝгӮ’гӮЁгғігӮҜгғӯгғјгӮёгғЈгҒ«д»ҳгҒ‘гӮӢгҒ“гҒЁгҒҢеӣ°йӣЈгҒ гҒӢгӮүгҒ гҖӮеҗёйҹіжқҗгҒҜжҙ»жҖ§зӮӯгҒҢдёҖиўӢгҒ§гҒ„гҒЈгҒұгҒ„гҒ гӮҚгҒҶгҖӮе°ҸеһӢгҒ®гӮЁгғігӮҜгғӯгғјгӮёгғЈгҒ§гҒҜгғҖгғігғ—гҒ®гҒҹгӮҒгҒ«гӮӮеҗёйҹіжқҗгҒҢеҝ…иҰҒгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒ«гҒҜ5cmгғ•гғ«гғ¬гғігӮёгҒ®ж–°дҪңPARC AudioгҖҖDCU-F071WгӮ’йҒёжҠһгҒ—гҒҹгҖӮгӮҰгғғгғүгӮігғјгғігҒ®й«ҳжҖ§иғҪгғҰгғӢгғғгғҲгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгӮҙгғјгғ«гғүиүІгҒ®гғ•гӮ§гӮӨгӮәгғ—гғ©гӮ°гӮӮгӮ«гғғгӮіиүҜгҒҸгғһгӮ°гғҚгғғгғҲгҒҜгғҚгӮӘгӮёгӮҰгғ гҒ§гӮігғігғ‘гӮҜгғҲгҒӘгҒЁгҒ“гӮҚгӮӮеҲ©зӮ№гҖӮгӮӨгғігғ”гғјгғҖгғігӮ№гҒҜпј”О©гҒ§йҹійҮҸзўәдҝқгҒ«гҒҜжңүеҲ©гҒ гҒҢгӮўгғігғ—еҹәжқҝгҒ®д»•ж§ҳдёҠгӮӮе•ҸйЎҢгҒӘгҒ„гҒ гӮҚгҒҶгҖӮгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒ®foгҒҜ160HzгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖиЁӯиЁҲгҒ—гҒҹгӮЁгғігӮҜгғӯгғјгӮёгғЈгҒ®гӮөгӮӨгӮәгҒҜW158mmгҖҒH136mmгҖҒD190mmгҒ§е®ҹеҠ№зҡ„гҒӘеҶ…е®№з©ҚгҒҜ0.5гғӘгғғгғҲгғ«зЁӢеәҰгҒЁжҺЁе®ҡгҒ•гӮҢгӮӢгҖӮгғҗгӮ№гғ¬гғ•гғҖгӮҜгғҲй•·гҒҜгғ–гғӯгғғгӮҜпј—ж®өгҒ®7cmгҒ§гҖҒиЁҲз®—гҒ—гҒҹгғҗгӮ№гғ¬гғ•е‘Ёжіўж•°гҒҜзҙ„130Hz гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮе®ҹйҡӣгҒҜгӮӮгҒҶе°‘гҒ—й«ҳгҒҸгҒӘгӮӢгҒЁжҖқгҒҶгҒҢгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒ®foгҒҢ160Hz гҒӘгҒ®гҒ§ж¬ІејөгҒЈгҒҰгӮӮгҒ—гҒӢгҒҹгҒӘгҒ„гҖӮгҒ“гҒ®гӮөгӮӨгӮәгҒ§гҒҜдҪҺйҹіеҹҹгҒ®дјёгҒігҒҜ150HzзЁӢеәҰгҒҢйҷҗз•ҢгҒ гӮҚгҒҶгҖӮеҸӮиҖғгҒ«гғ–гғӯгғғгӮҜж®өгҒ”гҒЁгҒ®ж§ӢйҖ еӣігӮ’еӣіпј’гҒ«зӨәгҒҷгҖӮ

пјңпј“пјҗеҸ·ж©ҹгҖҖеҹәжң¬д»•ж§ҳпјһ

гғ»ж–№ејҸпјҡ5cmгғ•гғ«гғ¬гғігӮёгғ‘гғҜгғјгғүгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгӮ·гӮ№гғҶгғ пјҲе·ҰеҸідёҖдҪ“йҹіе ҙеһӢпјү

гғ»зө„з«Ӣж–№жі•пјҡгғҗгғјгғҒгӮ«гғ«гӮҝгӮӨгғ—пјҲеһӮзӣҙзө„з«Ӣпјү

гғ»гӮЁгғігӮҜгғӯгғјгӮёгғЈж–№ејҸпјҡгғҗгӮ№гғ¬гғ•

гғ»дҪҝз”ЁгғҰгғӢгғғгғҲпјҡPARC AudioгҖҖDCU-F071WпјҲгӮҰгғғгғүгӮігғјгғіпјү

гғ»еӨ–еҪўеҜёжі•пјҡW158mmгҖҖH136mmгҖҖD190mm

гғ»еҶ…е®№з©Қпјҡзҙ„0.5гғӘгғғгғҲгғ«

гғ»гғҖгӮҜгғҲй•·пјҡ70mm

гғ»гғҖгӮҜгғҲе…ұжҢҜе‘Ёжіўж•°пјҡзҙ„130Hz

гғ»еҗёйҹіжқҗпјҡжҙ»жҖ§зӮӯпј‘еҖӢ

гғҮгӮёгӮҝгғ«гӮўгғігғ—йғЁ

гғ»еҪўејҸпјҡOlasonicиЈҪUSBгғ»DACд»ҳгҒҚгғҮгӮёгӮҝгғ«гӮўгғігғ—еҹәжқҝ

гғ»жңҖеӨ§еҮәеҠӣпјҡ10W+10WпјҲ8О©гҖҖBTLжҺҘз¶ҡпјү

гғ»йӣ»жәҗпјҡ5VгҖҖUSBгғ‘гғҜгғј

|

пј”пјҺ гғҮгӮ¶гӮӨгғіжӨңиЁҺ |

гҖҖпј’пј“еҸ·ж©ҹгҒ®иЈҪдҪңпјҲ第15е ұпјүгҒ§еҲ©з”ЁгҒ—гҒҹLEGOгҒ®еҹәжң¬гғ–гғӯгғғгӮҜгғ‘гғғгӮұгғјгӮёгӮ’д»ҠеӣһгӮӮз”ЁгҒ„гӮӢгҖӮжңәдёҠгҒ§дҪҝз”ЁгҒҷгӮӢгғ‘гӮҪгӮігғіз”ЁгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгҒӘгҒ®гҒ§гғҮгӮ¶гӮӨгғігҒ«гӮӮгҒ“гҒ гӮҸгӮҠгҒҹгҒ„гҖӮжң¬ж©ҹгҒҜгғқгғғгғ—гҒӘгғҮгӮ¶гӮӨгғігӮ·гғӘгғјгӮә第2ејҫгҒӘгҒ®гҒ гҖӮ

гҖҖ第15е ұгҒ§гӮӮиЁҳгҒ—гҒҹгҒҢгҖҒгҒ“гҒ®еҹәжң¬гғ‘гғғгӮұгғјгӮёгҒ«гҒҜпјҷиүІгҒ®гғ–гғӯгғғгӮҜгҒҢе…ҘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒҢгҖҒгҒқгӮҢгҒһгӮҢгҒ®зЁ®йЎһгҒЁеҖӢж•°гҒҢз•°гҒӘгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢе•ҸйЎҢгҒ гҖӮйқ’гҒЁй»„гҒҢдёҖз•ӘеӨҡгҒҸгҖҒж¬ЎгҒ«иөӨгҒЁзҷҪгҒҢеӨҡгҒҸгҖҒз·‘гҖҒй»„з·‘гҖҒгӮӘгғ¬гғігӮёгҖҒиҢ¶гҒҜгҒӮгҒҫгӮҠе…ҘгҒЈгҒҰгҒ„гҒӘгҒ„гҖӮзҙ°гҒӢгҒ„гғ‘гғјгғ„гҒҢеӨҡгҒҸгҒҰгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјиЈҪдҪңгҒ«гҒҜеҗ‘гҒ„гҒҰгҒ„гҒӘгҒ„гғ‘гғғгӮұгғјгӮёгҒ гҖӮеӨ§гҒҚзӣ®гҒ®гғ‘гғјгғ„гҒ®гҒҝгӮ’дҪҝз”ЁгҒ—гҒҰиЈҪдҪңгҒҷгӮӢгҒ«гҒҜпј“з®ұгҒҜеҝ…иҰҒгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮпјҲй»’гҒҜгғҲгғғгғ—гғ‘гғҚгғ«гҒ«гҒ®гҒҝдҪҝгҒҶгҒ®гҒ§гғ‘гғғгӮұгғјгӮёгҒ®гғ–гғӯгғғгӮҜгҒҜдҪҝз”ЁгҒ—гҒӘгҒ„пјү

гҒ•гӮүгҒ«гҖҒгғҲгғғгғ—гғ‘гғҚгғ«гӮ’йҖ гӮӢгғ—гғ¬гғјгғҲгғ–гғӯгғғгӮҜгҒЁгғ‘гғҚгғ«гғ–гғӯгғғгӮҜгҒҢеҝ…иҰҒгҒ«гҒӘгӮӢгҒҢгҖҒгҒ“гӮҢгҒҜеҲҘйҖ”з”Ёж„ҸгҒ—гҒҹгҖӮ

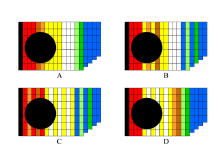

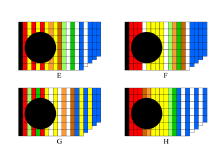

гҖҖеҗ„иүІгғ–гғӯгғғгӮҜгҒ®ж•°йҮҸеүІеҗҲгҒӢгӮүиүІеҪ©гғҮгӮ¶гӮӨгғігҒ®жӨңиЁҺгӮ’иЎҢгҒЈгҒҹзөҗжһңгӮ’еӣіпј“гҖҒеӣіпј”гҒ«зӨәгҒҷгҖӮгӮ»гғігӮ№гҒ®е•ҸгӮҸгӮҢгӮӢгҒЁгҒ“гӮҚгҒ гҒҢз§ҒгҒҜгғ‘гӮҝгғјгғіHгӮ’йҒёгӮ“гҒ§гҒҝгҒҹгҖӮгҒ“гҒ®гғҮгӮ¶гӮӨгғіжҖ§гӮӮLEGOгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјиЈҪдҪңгҒ®жҘҪгҒ—гҒҝгҒ®дёҖгҒӨгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

|

пј•пјҺ йғЁе“Ғи§ЈиӘ¬ |

гҖҖеҶҷзңҹпј“гҒ«пј“пјҗеҸ·ж©ҹгҒ®е…Ёж§ӢжҲҗйғЁе“ҒгӮ’зӨәгҒҷгҖӮгӮігғігғ‘гӮҜгғҲгғўгғҮгғ«гҒ§е·ҰеҸідёҖдҪ“еһӢгҒӘгҒ®гҒ§йғЁе“ҒгҒҢе°‘гҒӘгҒ„гҒҢгҖҒгӮўгғігғ—еҹәжқҝгҒҢгғ‘гғҜгғјгғүгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгҒ§гҒӮгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’дё»ејөгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

гҖҖеҖӢгҖ…гҒ®йғЁе“ҒгӮ’иӘ¬жҳҺгҒ—гӮҲгҒҶгҖӮеҶҷзңҹпј”гҒҢд»ҠеӣһгҒ®гғЎгӮӨгғігғ‘гғјгғ„гҖҒгғҮгӮёгӮҝгғ«гӮўгғігғ—еҹәжқҝгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒ“гӮ“гҒӘгҒ«е°ҸгҒ•гҒ„гҒ®гҒ«10W+10WгҒ®гғ‘гғҜгғјгӮўгғігғ—гҒ§USBйӣ»еҠӣгҒ®гҒҝгҒ§еӢ•дҪңгҒҷгӮӢDAгӮігғігғҗгғјгӮҝд»ҳгҒҚгғ‘гғҜгғјгӮўгғігғ—еҹәжқҝгҒ гҖӮгҒқгҒ®е„ӘгӮҢгҒҹе®ҹеҠӣгҒҢд»ҠеӣһгҒ®дјҒз”»гҒЁгҒӘгҒЈгҒҹгҖӮ

гҖҖгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲPARC AudioгҖҖDCU-F071WгӮ’еҶҷзңҹпј•гҒ«зӨәгҒҷгҖӮPARC AudioгҒҠеҫ—ж„ҸгҒ®гӮҰгғғгғүгӮігғјгғігҒ§гҒ®жңҖе°ҸгғҰгғӢгғғгғҲ5cmгғ•гғ«гғ¬гғігӮёгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгғҚгӮӘгӮёгӮҰгғ гҒ®гғһгӮ°гғҚгғғгғҲгҒҜгӮігғігғ‘гӮҜгғҲгҒ§еҶ…е®№з©ҚгӮ’ең§иҝ«гҒ—гҒӘгҒ„гҖӮгғ•гғ¬гғјгғ гҒҜгғ—гғ©гӮ№гғҒгғғгӮҜгҒ гҒҢгғ•гғ©гғігӮёгҒҢеҶҶеҪўгҒ§еӣ°йӣЈгҒӘеҸ–гӮҠд»ҳгҒ‘дҪңжҘӯгӮ’еҠ©гҒ‘гҒҰгҒҸгӮҢгӮӢгҖӮд»ҠеӣһгҒҜ5cmгғҰгғӢгғғгғҲгҒ§и»ҪйҮҸгҒӘгҒ®гҒ§еӣәе®ҡгҒҜгғңгғ«гғҲпјҶгғҠгғғгғҲгҒ§гҒҜгҒӘгҒҸе®№жҳ“гҒӘ3mmгӮҝгғғгғ”гғігӮ°гғҚгӮёгӮ’з”ЁгҒ„гӮӢгҖӮгҒҫгҒҹгҖҒз«ҜеӯҗгҒ«гҒҜгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгӮұгғјгғ–гғ«гӮ’гҒӮгӮүгҒӢгҒҳгӮҒгғҸгғігғҖд»ҳгҒ‘гҒ—гҒҰгҒӮгӮӢгҖӮ5cmгҒӘгҒ®гҒ§дҪҺйҹіеҶҚз”ҹиғҪеҠӣгҒҢеҝғй…ҚгҒ гҒҢиүҜиіӘгҒӘгӮҙгғ гӮЁгғғгӮёгҒҜжҢҜеӢ•зүҲгҒ®гӮ№гғҲгғӯгғјгӮҜжҖ§иғҪгҒ«жңҹеҫ…гҒҢжҢҒгҒҰгӮӢгҖӮ

гҖҖгғЎгӮӨгғігғ•гғ¬гғјгғ гӮ’еҶҷзңҹпј–гҖҒеҶҷзңҹпј—гҒ«зӨәгҒҷгҖӮиөӨгҖҒиҢ¶гҖҒгӮӘгғ¬гғігӮёгҖҒй»„гҖҒй»„з·‘гҖҒз·‘гҒ®пј–иүІгҒ®гӮ«гғ©гғ•гғ«гҒӘгғ–гғӯгғғгӮҜгҒ§йҖ гҒЈгҒҹгғ•гғ¬гғјгғ гҒ§гҖҒ90еәҰгҒ®пј’йқўгҒ«гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгӮ’еӣәе®ҡгҒҷгӮӢзӘ“гҒҢгҒӮгӮҠгҖҒгҒ“гҒ®пј”йҡ…гҒ«гӮҝгғғгғ”гғігӮ°гғҚгӮёеӣәе®ҡз”ЁгҒ®дёӢз©ҙгӮ’гӮӯгғӘгҒ§й–ӢгҒ‘гҒҹгҒ®гҒҢд»Ҡеӣһе”ҜдёҖгҒ®гғ–гғӯгғғгӮҜеҠ е·ҘгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖгғҷгғјгӮ№гғ•гғ¬гғјгғ гӮ’еҶҷзңҹпјҳгҖҒеҶҷзңҹпјҷгҒ«зӨәгҒҷгҖӮйқ’гҒЁзҷҪгҒ®гғ–гғӯгғғгӮҜгҒ§йҖ гӮүгӮҢгҒҹиӨҮйӣ‘гҒӘйҡҺж®өеҪўзҠ¶гҒ®йғЁе“ҒгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮдёҠйғЁгҒ®16mmГ—16mmгҒ®еӣӣи§’гҒ„з©ҙгҒҢгғҗгӮ№гғ¬гғ•гғҖгӮҜгғҲгҒ§70mmгҒ®й•·гҒ•гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҖҖ

гҖҖжң¬ж©ҹгҒ§гҒҜгғҗгӮ№гғ¬гғ•гҒ®еҠ№жһңгҒҜе°‘гҒӘгҒ„гҒЁиҖғгҒҲгӮүгӮҢгӮӢгҒ®гҒ§гӮ·гғ“гӮўгҒӘгғҖгӮҜгғҲй•·гҒ®иӘҝж•ҙгҒҜиЎҢгӮҸгҒӘгҒ„гҒ§гӮӮиүҜгҒ„гҒ гӮҚгҒҶгҖӮиӨҮйӣ‘гҒӘеҪўзҠ¶гҒ§гҒӮгӮӢгҒҢгҖҒе°ҸеһӢгҒ§гҒӮгӮҠеҚҒеҲҶгҒӘйҮҸгҒ®гғ–гғӯгғғгӮҜгӮ’дҪҝз”ЁгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒ§еј·еәҰгҒҜй«ҳгҒ„гҖӮ5cmгғҰгғӢгғғгғҲгҒЁгҒҜгҒ„гҒҲгӮЁгғігӮҜгғӯгғјгӮёгғЈеҶ…гҒ®йҹіең§гӮЁгғҚгғ«гӮ®гғјгҒҜгғҗгӮ«гҒ«гҒ§гҒҚгҒӘгҒ„гҒ®гҒ гҖӮгғҷгғјгӮ№гҒҢејұгҒ„гҒЁз•°йҹігҒӘгҒ©гҒ®гғҲгғ©гғ–гғ«гҒ®е…ғгҒ«гҒӘгӮӢгҖӮ

гҖҖгғҲгғғгғ—гғ‘гғҚгғ«пјҲеҶҷзңҹпј‘пјҗпјүгҒҜй»’гҒ®гғ—гғ¬гғјгғҲгғ–гғӯгғғгӮҜгҒ§йҖ гҒЈгҒҹгғ•гӮҝгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгғ”гғігӮҜгҒ®гғ‘гғҚгғ«гғ–гғӯгғғгӮҜгҒ§гӮўгӮҜгӮ»гғігғҲгӮ’д»ҳгҒ‘гҒҹгҖӮеҶҷзңҹпј‘пј‘гҒ«пј“пјҗеҸ·ж©ҹгҒ®гӮЁгғігғ–гғ¬гғ гӮ’зӨәгҒҷгҖӮ

гҖҖгҒқгҒ®д»–гҒ®йғЁе“ҒгӮ’еҶҷзңҹпј‘пј’гҒ«зӨәгҒҷгҖӮUSBгӮұгғјгғ–гғ«гҒҜжң¬жқҘгҖҒйӣ»жәҗгӮұгғјгғ–гғ«гҒ§гӮӮгҒӮгӮӢгҒ®гҒ§еӨӘгҒ„гҒ»гҒҶгҒҢжңӣгҒҫгҒ—гҒ„гҒҢгҖҒUSBгӮігғҚгӮҜгӮҝгҒҢж„ҸеӨ–гҒ«гҒӢгҒ•гҒ°гӮӢгҒ®гҒ§зҙ°еһӢгӮҝгӮӨгғ—гӮ’йҒёгӮ“гҒ гҖӮгҒ“гҒ®ж–№гҒҢгғҗгӮ№гғ¬гғ•гғҖгӮҜгғҲгҒёгҒ®еҪұйҹҝгӮӮе°‘гҒӘгҒ„гҒ гӮҚгҒҶгҖӮгҒӘгҒҠгҖҒUSBгӮігғҚгӮҜгӮҝгҒ®BгӮҝгӮӨгғ—еҒҙгҒҜе°ҸеһӢгҒӘгҒ®гҒ§16mmГ—16mmгҒ®гғҗгӮ№гғ¬гғ•гғҖгӮҜгғҲгӮ’йҖҡгҒҷгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгӮӢгҖӮ

гҖҖеҗёйҹіжқҗгҒҜгҒ„гҒӨгӮӮгҒ®жҙ»жҖ§зӮӯпј‘иўӢгҖҒд»–гҒ«3mmгӮҝгғғгғ”гғігӮ°гғҚгӮёгҒЁеҹәжқҝеӣәе®ҡз”ЁгҒ®гӮ№гғқгғігӮёгӮ·гғјгғҲгӮ’з”Ёж„ҸгҒ—гҒҹгҖӮ

|

пј–пјҺ иЈҪдҪңйҒҺзЁӢ |

гҖҖгҒҫгҒҡгҖҒгғЎгӮӨгғігғ•гғ¬гғјгғ гҒ«гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгӮ’гӮҝгғғгғ”гғігӮ°гғҚгӮёгҒ§еӣәе®ҡгҒҷгӮӢпјҲеҶҷзңҹпј‘пј“пјүгҖӮе°ҸеһӢгҒ®5cmгғҰгғӢгғғгғҲгҒӘгҒ®гҒ§гӮҝгғғгғ”гғігӮ°гғҚгӮёгҒ§з°ЎеҚҳгҒ«еӣәе®ҡгҒ§гҒҚгҒҹпјҲеҶҷзңҹпј‘пј”пјүгҖӮLEGOгғ–гғӯгғғгӮҜгҒҜеј·еәҰгҒ®й«ҳгҒ„ABSжЁ№и„ӮгҒ§зІҳгӮҠгҒҢгҒӮгӮӢгҒ®гҒ§еүІгӮҢгҒҡгҒ«гӮҝгғғгғ—гҒҢеҲ©гҒҸгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮеҶ…йғЁгҒҜгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲеҗҢеЈ«гҒҢе№ІжёүгҒ—гҒӘгҒ„й…ҚзҪ®гҒЁгҒ—гҒҹпјҲеҶҷзңҹпј‘пј•пјүгҖӮ

гҖҖгӮўгғігғ—еҹәжқҝгӮ’гӮ№гғқгғігӮёгӮ·гғјгғҲгҒ§еҢ…гӮҖпјҲеҶҷзңҹпј‘пј–пјүгҖӮгғҶгӮ№гғҲгҒ®зөҗжһңгҖҒзҷәзҶұгҒҜе…ЁгҒҸгҒЁиЁҖгҒЈгҒҰиүҜгҒ„гҒ»гҒ©з„ЎгҒӢгҒЈгҒҹгҒҢгҖҒгҒ„гҒЎгҒҠгҒҶеӣһи·ҜйғЁеҲҶгҒҜеҢ…гҒҫгҒӘгҒ„гӮҲгҒҶгҒ«гҒҷгӮӢгҖӮгӮ№гғқгғігӮёгҒ§еӣәе®ҡгҒҷгӮӢгҒ®гҒҜеҹәжқҝгҒ®дёҖйғЁгҒҢгӮЁгғігӮҜгғӯгғјгӮёгғЈгӮ„гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒ«и§ҰгӮҢгӮӢгҒЁз•°йҹігҒҢз”ҹгҒҳгӮӢгҒӢгӮүгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖгғЎгӮӨгғігғ•гғ¬гғјгғ гҒ«еҹәжқҝгӮ’жҢҝе…ҘгҒҷгӮӢпјҲеҶҷзңҹпј‘пј—пјүгҖӮзӢӯгҒ„еҶ…йғЁгҒҜеҹәжқҝгҒЁгӮ№гғқгғігӮёгҒ§гҒ„гҒЈгҒұгҒ„гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгҒӢгӮүгҒ®гӮұгғјгғ–гғ«гӮ’еҹәжқҝгҒ®гӮҝгғјгғҹгғҠгғ«гҒ«жҺҘз¶ҡгҒҷгӮӢгҖӮгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒ®е·ҰеҸігӮ’й–“йҒ•гҒҲгҒӘгҒ„гӮҲгҒҶгҒ«жҺҘз¶ҡгҒҷгӮӢгҒҢгҖҒжң¬ж©ҹгҒҜгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲеҒҙгӮ’жӯЈйқўгҒ«гҒҷгӮӢгҒЁе·ҰеҸігҒҢеҸҚи»ўгҒ—гҒҰгҒ—гҒҫгҒҶгҒ®гҒ§дҪҝгҒҲгҒӘгҒ„гҖӮ

гҖҖгғЎгӮӨгғігғ•гғ¬гғјгғ гҒЁгғҷгғјгӮ№гғ•гғ¬гғјгғ гӮ’зө„гҒҝеҗҲгӮҸгҒӣгӮӢпјҲеҶҷзңҹпј‘пјҳпјүгҖӮгҒ“гҒ®гҒЁгҒҚгҖҒгғҗгӮ№гғ¬гғ•гғҖгӮҜгғҲгӮ’еҹәжқҝеӣәе®ҡгҒ®гӮ№гғқгғігӮёгҒҢеЎһгҒҢгҒӘгҒ„ж§ҳгҒ«жіЁж„ҸгҒҷгӮӢгҖӮдёҖдҪ“гҒ«гҒӘгӮӢгҒЁе…ЁдҪ“гҒ®з•°ж§ҳгҒӘеӨ–иҰігҒҢиҰӢгҒҲгҒҰгҒҸгӮӢпјҲеҶҷзңҹпј‘пјҷпјүгҖӮ

гҖҖUSBгӮұгғјгғ–гғ«гӮ’еҹәжқҝгҒ«жҺҘз¶ҡгҒ—гҖҒеҗёйҹіжқҗгӮ’еүҚйқўгҒ«жҢҝе…ҘгҒҷгӮӢпјҲеҶҷзңҹпј’пјҗпјүгҖӮUSBгӮұгғјгғ–гғ«гҒҜеҗёйҹіжқҗгӮ’гҒҫгҒҹгҒҗеҪўгҒ§й…Қз·ҡгҒ—гҒҰUSBгӮұгғјгғ–гғ«гҒҢеј•гҒЈејөгӮүгӮҢгҒҰгӮӮеҹәжқҝгҒ«зӣҙжҺҘеҠӣгҒҢгҒӢгҒӢгӮүгҒӘгҒ„гӮҲгҒҶгҒ«гҒҷгӮӢпјҲеҶҷзңҹпј’пј‘пјүгҖӮеүҚж–№гҒ®еҶ…йғЁгҒҜеҗёйҹіжқҗгҒ§гҒ„гҒЈгҒұгҒ„гҒ§гҒӮгӮӢгҒҢгҖҒгҒ“гҒ®гӮЁгғігӮҜгғӯгғјгӮёгғЈгҒ§жңҖгӮӮејұгҒ„гғҲгғғгғ—гғ‘гғҚгғ«гӮ’гғҖгғігғ—гҒҷгӮӢеҠ№жһңгҒҢгҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖгғҲгғғгғ—гғ‘гғҚгғ«гӮ’еҸ–гӮҠд»ҳгҒ‘гӮӢпјҲеҶҷзңҹпј’пј’пјүгҖӮе®ҢжҲҗгҒ—гҒҹпј“пјҗеҸ·ж©ҹгҒҜз•°еҪ©гӮ’ж”ҫгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢпјҲеҶҷзңҹпј’пј“пјүгҖӮ

гҖҖпј“пјҗеҸ·ж©ҹгӮ’еӣӣж–№гҒӢгӮүиҰӢгӮӢпјҲеҶҷзңҹпј’пј”пҪһеҶҷзңҹпј’пјҷпјүгҖӮгҒ©гҒ“гҒӢгӮүиҰӢгҒҰгӮӮз•°ж§ҳгҒӘеҪўзҠ¶гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгӮӘгғ–гӮёгӮ§гҒЁгҒ—гҒҰгҒ®гӮӨгғігғ‘гӮҜгғҲгҒҜгҒӮгӮӢгҒҢгғ»гғ»гғ»гҖӮ

|

пј—пјҺ и©ҰиҒҙ |

гҖҖе®ҹйҡӣгҒ®дҪҝз”ЁжҷӮгҒ«гҒҜй»’гҒ„гғҲгғғгғ—гғ‘гғҚгғ«гӮ’жӯЈйқўгҒ«еҗ‘гҒ‘гӮӢгҒ®гҒ§еӨ–иҰігҒҜгҒӮгҒҫгӮҠж°—гҒ«гҒӘгӮүгҒӘгҒ„гҖӮйҹігҒҜгҒ©гҒҶгҒӢпјҹгғ»гғ»гғ»гҒӮгӮҢпјҹйҹігҒҢеҮәгҒӘгҒ„пјҹпјҹпјҹгҖҖгғҲгғ©гғ–гғ«зҷәз”ҹгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮеҶҷзңҹпј‘пј—гӮ’иүҜгҒҸиҰӢгӮӢгҒЁгӮҸгҒӢгӮӢгҒ®гҒ гҒҢгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгӮұгғјгғ–гғ«гҒҢгҒҚгҒЎгӮ“гҒЁгӮҝгғјгғҹгғҠгғ«гҒ«жҺҘз¶ҡгҒ§гҒҚгҒҰгҒ„гҒӘгҒ„гҖӮеҲқжӯ©зҡ„гҒӘзө„з«ӢгҒҰгғҹгӮ№гҒ гҒҢгҖҒз°ЎеҚҳгҒ«еҲҶи§ЈгҒ§гҒҚгӮӢLEGOгҒӘгҒ®гҒ§дҝ®жӯЈгҒҜе®№жҳ“гҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҖӮ

гҖҖгғ»гғ»гғ»йҹійҮҸгҒҜеҚҒеҲҶгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮжң¬ж©ҹгҒ«гҒҜйҹійҮҸиӘҝж•ҙж©ҹиғҪгҒҢз„ЎгҒ„гҒ®гҒ§гҖҒгғ‘гӮҪгӮігғігҒ®йҹійҮҸгӮ’гҒӮгӮүгҒӢгҒҳгӮҒдёӢгҒ’гҒҰгҒҠгҒҸзӮ№гҒ«жіЁж„ҸгҒҢеҝ…иҰҒгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮдҪ•еҸ°гҒӢгҒ®гғ‘гӮҪгӮігғігҒ®USBгғқгғјгғҲгҒ«жҺҘз¶ҡгҒ—гҒҰгҒҝгҒҹгҒҢе•ҸйЎҢгҒӘгҒҸиӘҚиӯҳгҒ•гӮҢжӯЈеёёгҒ«еӢ•дҪңгҒ—гҒҹгҖӮгҒ“гҒ®гҒӮгҒҹгӮҠгҒ®дҪҝгҒ„гӮ„гҒҷгҒ•гӮӮгҖҒгҒҫгӮӢгҒЈпјҒ

гҖҖдәҲжғійҖҡгӮҠе®ҡдҪҚж„ҹгҒҜжҠңзҫӨгҒ§гҒ©гҒ“гҒ«зҪ®гҒ„гҒҰгӮӮйҒ•е’Ңж„ҹз„ЎгҒҸиҒҙгҒҸдәӢгҒҢгҒ§гҒҚгӮӢгҖӮйҹіе ҙж„ҹгҖҒгӮ№гғҶгғ¬гӮӘж„ҹгҒҜиЁӯзҪ®з’°еўғгҒ«гӮӮгӮҲгӮӢгҒҢгҖҒе°‘гҒ—йӣўгӮҢгҒҰиҒҙгҒҸгҒЁеәғгҒҢгӮҠгҒҢж„ҹгҒҳгӮүгӮҢгӮӢгҖӮдҪҺйҹіеҹҹгҒҜиұҠгҒӢгҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒҢгғҗгӮ№гғ¬гғ•гҒ®еҠ№жһңгҒҜеҮәгҒҰгҒҠгӮҠгҖҒBGMз”ЁгҒЁгҒ—гҒҰгҒҜеҚҒеҲҶгҒ«жҘҪгҒ—гӮҒгӮӢгҖӮгҒ“гҒ®гӮөгӮӨгӮәгҒ§гҒҜгҒ“гӮҢд»ҘдёҠгҒ®дҪҺйҹігҒ®еҶҚз”ҹгҒҜзү№еҲҘгҒӘгғҶгӮҜгғӢгғғгӮҜз„ЎгҒ—гҒ§гҒҜз„ЎзҗҶгҒ гҖӮгӮҖгҒ—гӮҚ5cmгғҰгғӢгғғгғҲгҒЁгҒ—гҒҰгҒҜй«ҳйҹіеҹҹгҒҢгҒҚгҒӨгҒҸгҒӘгҒҸгғҗгғ©гғігӮ№гҒҢиүҜгҒ„гҖӮгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгӮ’иғҢйқўгҒ«иЁӯзҪ®гҒ—гҒҹгҒҠгҒӢгҒ’гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

|

пјҳпјҺ гҒҫгҒЁгӮҒ |

гҖҖпј“пјҗеҸ·ж©ҹгҒ®дҪҝз”ЁйўЁжҷҜгӮ’еҶҷзңҹпј“пјҗгҒ«зӨәгҒҷгҖӮе®ҹйҡӣгҒҜй»’гҒ„гғҲгғғгғ—гғ‘гғҚгғ«гӮ’жӯЈйқўгҒ«еҗ‘гҒ‘гӮӢгҖӮ

гғ‘гӮҪгӮігғігҒЁUSBгӮұгғјгғ–гғ«гҒ§жҺҘз¶ҡгҒҷгӮӢгҒ гҒ‘гҒ§з°ЎеҚҳгҒ«иүҜгҒ„йҹігҒҢиҒҙгҒ‘гӮӢгҖӮгҒ“гҒ®жүӢи»ҪгҒ•гҒҢжң¬ж©ҹгҒ®жңҖеӨ§гҒ®йӯ…еҠӣгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгғӘгӮ№гғӢгғігӮ°гғ«гғјгғ гҒ®гғҺгғјгғҲгғ‘гӮҪгӮігғігҒ«гҒӨгҒӘгҒ„гҒ§гҒҝгҒҹгӮҠгҖҒдҪңжҘӯз”ЁгҒ®гғҮгӮ№гӮҜгғҲгғғгғ—PCгҒ§йҹіжҘҪеҶҚз”ҹгҒ«дҪҝгҒЈгҒҹгӮҠгҖҒгҒЁеҪ№гҒ«з«ӢгҒӨжҘҪгҒ—гҒ„гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгҒҢгҒ§гҒҚгҒҹгҖӮйҹіжҘҪгҒ гҒ‘гҒ§гҒӘгҒҸиө·еӢ•йҹігӮ„гӮЁгғ©гғјгғЎгғғгӮ»гғјгӮёгӮӮгӮҜгғӘгӮўгҒӘиүҜгҒ„йҹігҒ«гҒӘгҒЈгҒҹгҖӮ

гҖҖгӮӮгҒЎгӮҚгӮ“гҖҒгҒ“гҒ®еҺҹзЁҝгӮӮйҹіжҘҪгӮ’иҒҙгҒҚгҒӘгҒҢгӮүжӣёгҒ„гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгҒқгҒ®гғ‘гӮҪгӮігғіиҮӘиә«гҒ§йіҙгӮүгҒ—гҒӘгҒҢгӮүгғ»гғ»гғ»гҖӮиүҜгҒ„BGMгҒҢгҒӮгӮҢгҒ°еҺҹзЁҝеҹ·зӯҶгӮӮгҒҜгҒӢгҒ©гӮӢгҒҜгҒҡпјҹгғ»гғ»гғ»гҒӘгҒ®гҒ§гҖӮ

пјҲ2012.9.18пјү

гғ‘гӮҪгӮігғігҒ§гғӘгӮ№гғӢгғігӮ°

з•ӘеӨ–з·ЁгҒқгҒ®2 вүӘ LEGOгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгҒ®иЈҪдҪң вү« з•ӘеӨ–з·ЁгҒқгҒ®3