|

LEGO SPEAKER з•ӘеӨ–з·ЁгҒқгҒ®пј’ вүӘ第21е ұ 第22е ұвү« |

пј¬пјҘпј§пјҜгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгҒ®иЈҪдҪңгҖҖз•ӘеӨ–з·ЁгҒқгҒ®пј’

гҒ“гӮҢгҒҢпј’пјҳеҸ·ж©ҹгҒ®жң¬еҪ“гҒ®е§ҝ

|

пј‘пјҺ жңӘе®ҢжҲҗгҒ гҒЈгҒҹпј’пјҳеҸ·ж©ҹ |

гҖҖгӮӘгғјгғҮгӮЈгӮӘгҒ®е…Ҳиј©гҒӢгӮүгҖҢгҒӘгҒңгҒҚгҒЎгӮ“гҒЁгҒ—гҒҹгғҮгғҗгӮӨгғҮгӮЈгғігӮ°гғҚгғғгғҲгғҜгғјгӮҜгӮ’зө„гҒҫгҒӘгҒ„гҒ®пјҹгҖҚгҒЁжҢҮж‘ҳгҒ•гӮҢгҒҰгҒ—гҒҫгҒЈгҒҹгҖӮе№ҙе§ӢгҒ«иЈҪдҪңгҒ—гҒҹпј’пјҳеҸ·ж©ҹпјҲLEGOгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгҒ®иЈҪдҪңгҖҖ第2пјҗе ұеҸӮз…§пјүгҒ§гҒӮгӮӢгҒҢгҖҒгӮҝгғігғҮгғ гғүгғ©гӮӨгғ–ж–№ејҸгӮ’жҺЎз”ЁгҒ—гҒҹжң¬ж јзҡ„гҒӘпј’гӮҰгӮ§гӮӨгӮ·гӮ№гғҶгғ гҒӘгҒ®гҒ гҒҢгҖҒгғҮгғҗгӮӨгғҮгӮЈгғігӮ°гғҚгғғгғҲгғҜгғјгӮҜеӣһи·ҜгҒҜз°Ўзҙ гҒӘгӮігғігғҮгғігӮөгғјпј‘еҖӢгҒ гҒ‘гҒ«гӮҲгӮӢHPFпјҲгғҸгӮӨгғ‘гӮ№гғ•гӮЈгғ«гӮҝпјүгҒЁжҠөжҠ—еҷЁпј‘еҖӢгҒ®гӮўгғғгғҶгғҚгғјгӮҝгғјгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гӮҢд»ҘдёҠз„ЎгҒ„гӮ·гғігғ—гғ«гҒӘеӣһи·ҜгӮ’жҺЎз”ЁгҒ—гҒҹгҖӮгғ»гғ»гғ»гӮ·гғігғ—гғ«гӮӨгӮәгғҷгӮ№гғҲгҒЁдё»ејөгҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгҒҢгҖҒе®ҹгҒҜиЁӯиЁҲгӮ’гӮөгғңгҒЈгҒҰгҒ—гҒҫгҒЈгҒҹгҒ®гҒ гҖӮ

гҖҖ第2пјҗе ұгҒ«гҒҜе®ҢжҲҗгҒ—гҒҹпјҒгҒЁиЁҳгҒ—гҒҹгҒҢгҖҒгҒ—гҒ°гӮүгҒҸиҒҙгҒ„гҒҰгҒ„гҒҹгӮүй«ҳйҹіеҹҹгҒ®гӮӯгғЈгғ©гӮҜгӮҝгғјгҒҢж°—гҒ«гҒӘгӮҠгҒ гҒ—гҒҹгҖӮжң¬еҪ“гҒҜгғӘгғңгғігғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјгҒ®зҫҺгҒ—гҒ„й«ҳйҹіеҹҹгҒҢзү№й•·гҒ®гҒҜгҒҡгҒӘгҒ®гҒ гҒҢгҒӘгӮ“гҒЁгӮӮгӮ„гҒӢгҒҫгҒ—гҒ„йҹігҒ«иҒҙгҒ“гҒҲгҒҰгҒҚгҒҹгҖӮ

гҖҖжң¬е ұгҒҜз•ӘеӨ–з·ЁгҒқгҒ®пј’гҒЁгҒ—гҒҰпј’пјҳеҸ·ж©ҹгҒ®гғҮгғҗгӮӨгғҮгӮЈгғігӮ°гғҚгғғгғҲгғҜгғјгӮҜгӮ’иЁӯиЁҲгҒ—гҒҹиҝҪеҠ е ұе‘ҠгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

|

пј’пјҺ гғҮгғҗгӮӨгғҮгӮЈгғігӮ°гғҚгғғгғҲгғҜгғјгӮҜгҒ®иҖғеҜҹ |

|

пј’пјҚпј‘гҖҖзҸҫзҠ¶гҒ®еҲҶжһҗ |

гҖҖд»ҘеүҚиЈҪдҪңгҒ—гҒҹпј’пј”еҸ·ж©ҹгҒ§гҒҜгғҡгғјгғ‘гғјгӮігғјгғігӮҰгғјгғҸгғјгӮ’жҺЎз”ЁгҒ—гҖҒгғ‘гғҜгғјгӮўгғігғ—зӣҙзөҗгҒ®гғҖгӮӨгғ¬гӮҜгғҲжҺҘз¶ҡж–№ејҸгҒ§жҲҗеҠҹгҒ—гҒҹгҒҢгҖҒгҒқгҒ®гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒҜ10cmеҫ„гҒ§гғ•гғ«гғ¬гғігӮёгғҰгғӢгғғгғҲгҒ«иҝ‘гҒ„е„Әз§ҖгҒӘй«ҳйҹіеҹҹгғ¬гӮ№гғқгғігӮ№гҒҢгҒӮгҒЈгҒҹгҖӮгҒ—гҒӢгҒ—гҖҒпј’пјҳеҸ·ж©ҹгҒ®гӮҰгғјгғҸгғјгғҰгғӢгғғгғҲWavecorгҖҖWF152BD04гҒҜ15cmеҫ„гҒ®еј·еҠӣгҒӘгӮҝгӮӨгғ—гҒ®гӮҰгғјгғҸгғје°Ӯз”ЁгғҰгғӢгғғгғҲгҒ§й«ҳйҹіеҹҹгҒҫгҒ§гҒ®дҪҝз”ЁгҒ«гҒҜе•ҸйЎҢгҒҢгҒӮгӮӢгҖӮгғЎгғјгӮ«гғјгҒ®д»•ж§ҳгҒ§гҒҜжҺЁеҘЁгӮҜгғӯгӮ№гӮӘгғјгғҗгғје‘Ёжіўж•°гҒҜ3.5kHzгҒЁгҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгӮҰгғјгғҸгғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒ®е‘Ёжіўж•°зү№жҖ§гӮ’иҰӢгӮӢгҒЁ8kHzд»ҳиҝ‘гҒ«гӮігғјгғігҒ®еҲҶеүІжҢҜеӢ•гҒ«гӮҲгӮӢгӮӮгҒ®гҒЁжҖқгӮҸгӮҢгӮӢ10dBд»ҘдёҠгҒ®гғ¬гӮ№гғқгғігӮ№дёҠжҳҮгҒҢгҒӮгӮҠгҖҒгҒ“гӮҢгҒҢй«ҳйҹіеҹҹгҒ®еҶҚз”ҹйҹігҒ«еҪұйҹҝгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒЁиҰӢгӮүгӮҢгӮӢгҖӮ

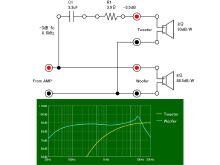

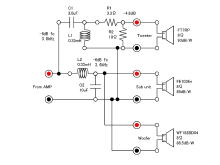

гҖҖеӣіпј‘гҒҜпј’пјҳеҸ·ж©ҹгҒ®зҸҫзҠ¶гҒ®гғҮгғҗгӮӨгғҮгӮЈгғігӮ°гғҚгғғгғҲгғҜгғјгӮҜеӣһи·ҜеӣігҒ§гҒӮгӮӢгҒҢгҖҒгғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒ«4.0kHzгҒ§-3dBгҒЁгҒӘгӮӢHPFгҒ®гӮігғігғҮгғігӮ¶гғјпјҲ3.3ОјFпјҡеҗҲжҲҗгӮӨгғігғ”гғјгғҖгғігӮ№гҒҢ8О©гҒ§гҒӘгҒ„гҒ“гҒЁгҒ«жіЁж„ҸпјүгҒЁгӮўгғғгғҶгғҚгғјгӮҝгғјпјҲ3.9О©пјүгҒҢгӮ·гғӘгғјгӮәгҒ«жҺҘз¶ҡгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҒ гҒ‘гҒ§гӮҰгғјгғҸгғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒҜгғ‘гғҜгғјгӮўгғігғ—гҒ«зӣҙзөҗгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮзўәгҒӢгҒ«дҪҷиЁҲгҒӘеӣһи·ҜгҒ®з„ЎгҒ„гғҖгӮӨгғ¬гӮҜгғҲжҺҘз¶ҡгҒҜгғҖгӮӨгғҠгғҹгғғгӮҜгҒ§й®®еәҰгҒ®й«ҳгҒ„еҶҚз”ҹйҹігҒҢеҫ—гӮүгӮҢгӮӢиүҜгҒ•гҒҢгҒӮгӮӢгҒ®гҒ гҒҢгғ»гғ»гғ»гҖӮгҖҖ

гҖҖе‘Ёжіўж•°гғ¬гӮ№гғқгғігӮ№гҒ®гӮ°гғ©гғ•гҒҜжё¬е®ҡгҒ—гҒҹгӮҸгҒ‘гҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгӮӨгғЎгғјгӮёгҒЁгҒ—гҒҰиҰӢгҒҰгӮӮгӮүгҒ„гҒҹгҒ„гҒҢгҖҒжЁӘи»ёгҒҢе‘Ёжіўж•°гҒ§20HzгҒӢгӮү20kHzгӮ’еҜҫж•°иЎЁзӨәгҒ§зӨәгҒ—гҖҒзёҰи»ёгҒҜdBиЎЁзӨәгҒ®гғ¬гӮ№гғқгғігӮ№гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮж°ҙиүІгҒ®гғ©гӮӨгғігҒ®гӮҰгғјгғҸгғјгғ¬гӮ№гғқгғігӮ№гҒ«гҒҜ8kHzд»ҳиҝ‘гҒ«гғ”гғјгӮҜгҒҢгҒӮгӮҠгҖҒй»„иүІгҒ®гғ©гӮӨгғігҒ®гғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјгғ¬гӮ№гғқгғігӮ№гҒ«еҜҫгҒ—гҒҰеӨ§гҒҚгҒҸдёҠжҳҮгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгҒ“гӮҢгҒ§гҒҜгҒӣгҒЈгҒӢгҒҸгҒ®гғӘгғңгғігғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјгҒҢ10kHzд»ҘдёҠгҒ§гҒ—гҒӢеҠ№жһңгҒҢз„ЎгҒ„гҖӮгҒ•гӮүгҒ«е•ҸйЎҢгҒӘгҒ®гҒҜгӮҰгғјгғҸгғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒ®й«ҳйҹіеҹҹгҒҢеЈ®еӨ§гҒ«гҒІгҒҡгҒҝгӮ’з”ҹгҒҳгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒ гҒӢгӮүгӮ„гҒӢгҒҫгҒ—гҒ„йҹігҒҢгҒҷгӮӢгҒ®гҒ гҖӮиЈҪдҪңжҷӮгҒ«гҒҜиүҜгҒ„йҹігҒ гҒЁж„ҹгҒҳгҒҰгҒ„гҒҹгҒ®гҒ гҒҢеҶ·йқҷгҒӘи©•дҫЎгҒҢгҒ§гҒҚгҒҰгҒ„гҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҖӮ

|

пј’пјҚпј’гҖҖ6dB/octгғҚгғғгғҲгғҜгғјгӮҜеӣһи·Ҝ |

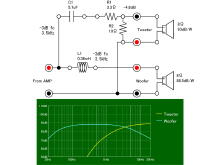

гҖҖеӣіпј’гҒҜ6dB/octгҒ®зү№жҖ§гӮ’жҢҒгҒӨеҹәжң¬зҡ„гҒӘгғҮгғҗгӮӨгғҮгӮЈгғігӮ°гғҚгғғгғҲгғҜгғјгӮҜеӣһи·ҜгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ-3dBгӮҜгғӯгӮ№гӮӘгғјгғҗгғје‘Ёжіўж•°fcгҒҜ3.5kHzгҒ«иЁӯе®ҡгҒ—гҒҰгҒӮгӮӢгҖӮпј’пјҳеҸ·ж©ҹгҒҜгӮҰгғјгғҸгғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒ«гӮҝгғігғҮгғ гғүгғ©гӮӨгғ–з”ЁгҒ®гӮөгғ–гғҰгғӢгғғгғҲгҒҢжҺҘз¶ҡгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҒҢгҖҒгҒ“гҒ“гҒ§гҒҜиӘ¬жҳҺгӮ’з°ЎеҚҳгҒ«гҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ«зңҒз•ҘгҒ—гҒҹгҖӮ

гҖҖ6dB/octгҒ®гғҮгғҗгӮӨгғҮгӮЈгғігӮ°гғҚгғғгғҲгғҜгғјгӮҜеӣһи·ҜгҒҜеӣігҒ®гӮҲгҒҶгҒ«гӮігғігғҮгғігӮөгғјпј‘еҖӢгҒЁгӮігӮӨгғ«пј‘еҖӢгҒ®гӮ·гғігғ—гғ«гҒӘгӮӮгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ6dB/octгҒЁгҒҜгӮӘгӮҜгӮҝгғјгғ–гҒӨгҒҫгӮҠпј’еҖҚгҒҫгҒҹгҒҜеҚҠеҲҶгҒ§гғ¬гӮ№гғқгғігӮ№гҒҢ6dBдҪҺдёӢгҒҷгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶзү№жҖ§гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ-3dBгҒ§50пј…гҒ«дҪҺдёӢгҒҷгӮӢгҒ®гҒ§гҖҒгҒ“гҒ“гӮ’гӮҜгғӯгӮ№гӮӘгғјгғҗгғје‘Ёжіўж•°гҒ«иЁӯе®ҡгҒҷгӮҢгҒ°гӮҰгғјгғҸгғјгҒЁгғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјгҒ®з·ҸеҗҲзү№жҖ§гҒҜгғ•гғ©гғғгғҲгҒ«гҒӘгӮӢз®—ж®өгҒ гҖӮгҒӨгҒҫгӮҠгҖҒзҸҫзҠ¶гҒ®еӣһи·ҜгҒ«гӮігӮӨгғ«гӮ’иҝҪеҠ гҒҷгӮҢгҒ°иүҜгҒ„гҒ®гҒ гҖӮгҒЁгҒ“гӮҚгҒҢгҖҒд»ҘеүҚгҒ®е ұе‘ҠгҒ§гӮӮиЁҳгҒ—гҒҹгҒҢгҒ“гҒ®гӮігӮӨгғ«гӮ’дҪҝгҒ„гҒҹгҒҸгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҖӮпј’гӮҰгӮ§гӮӨгҒ§гҒҜгғ•гӮЎгғігғҖгғЎгғігӮҝгғ«еёҜеҹҹгӮ’жӢ…еҪ“гҒҷгӮӢгӮҰгғјгғҸгғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒ«гӮ·гғӘгғјгӮәгҒ«зҙ еӯҗгӮ’е…ҘгӮҢгҒҹгҒҸгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖгӮігғігғҮгғігӮөгғјгҒЁжҜ”ијғгҒҷгӮӢгҒЁгӮігӮӨгғ«гҒҜе•ҸйЎҢгҒ®гҒӮгӮӢйғЁе“ҒгҒ гҒЁиҖғгҒҲгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгӮігӮӨгғ«гҒЁгҒҜй«ҳйҹіеҹҹгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгӮӨгғігғ”гғјгғҖгғігӮ№гҒҢдёҠжҳҮгҒҷгӮӢгӮӨгғігғҖгӮҜгӮҝгғігӮ№гӮ’еҫ—гӮӢгҒҹгӮҒгҒ«з·ҡжқҗгӮ’гғ«гғјгғ—зҠ¶гҒ«е·»гҒ„гҒҹйғЁе“ҒгҒ гҒҢгҖҒеӨ§гҒҚгҒӘгӮӨгғігғҖгӮҜгӮҝгғігӮ№гҒЁгҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ«гҒҜз·ҡжқҗгӮ’й•·гҒҸе·»гҒҸеҝ…иҰҒгҒҢгҒӮгӮҠгҖҒз·ҡжқҗгҒ®зӣҙжөҒжҠөжҠ—гҒҢе•ҸйЎҢгҒЁгҒӘгӮӢгҖӮгҒ“гҒ®жҠөжҠ—жҲҗеҲҶгҒҢгӮҰгғјгғҸгғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒ«гӮ·гғӘгғјгӮәгҒ«жҺҘз¶ҡгҒ•гӮҢгӮӢгҒ®гҒ§гҖҒгҒ“гҒ®гӮҲгҒҶгҒӘдёҚиҰҒгҒӘеёҜеҹҹгҒ§гҒ®жҠөжҠ—жҢҝе…ҘгҒҜйҒҝгҒ‘гҒҹгҒ„гҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮеӣіпј’гҒ®L1зҙ еӯҗиЁҲз®—еҖӨ0.36mHгҒҜзҸҫе®ҹгҒ®иЈҪе“ҒгҒ«гҒҜз„ЎгҒ„гҒ®гҒ§иҝ‘гҒ„еҖӨгҒЁгҒ—гҒҰ0.39mHгҒ§иӘҝгҒ№гҒҰгҒҝгӮӢгҒЁгҖҒз©әиҠҜгӮігӮӨгғ«гҒ§зӣҙжөҒжҠөжҠ—0.32О©гҒЁгҒ„гҒҶиЈҪе“ҒгҒҢгҒӮгӮӢгҖӮгӮҰгғјгғҸгғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒ®8О©гҒ«еҜҫгҒ—гҒҰгҒҹгҒЈгҒҹгҒ®4пј…гҒ§гҒҜгҒӮгӮӢгҒҢгҖҒгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгӮұгғјгғ–гғ«гҒ®еӨӘгҒ•гӮ„гӮҝгғјгғҹгғҠгғ«гҒ®йҮ‘гғЎгғғгӮӯгӮ’дә‘гҖ…гҒҷгӮӢдё–з•ҢгҒ§гҒ“гҒ®4пј…гҒ®еҪұйҹҝгҒҜеӨ§гҒҚгҒҸгҖҒгғҖгғігғ”гғігӮ°гғ•гӮЎгӮҜгӮҝгғјгӮ’дҪҺдёӢгҒ•гҒӣгӮӢиҰҒеӣ гҒЁгҒӘгӮӢгҒ гӮҚгҒҶгҖӮгҒ гҒӢгӮүгғҖгӮӨгғҠгғҹгғғгӮҜж„ҹгҒҢжҗҚгҒӘгӮҸгӮҢгӮӢгғ»гғ»гғ»гҒЁеҲӨж–ӯгҒ—гҒҰеӨ–гҒ—гҒҰгҒ—гҒҫгҒЈгҒҹгҒ®гҒ гҒҢгғ»гғ»гғ»е•ҸйЎҢгҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҖӮ

гҖҖгӮігӮӨгғ«гҒ®зӣҙжөҒжҠөжҠ—гӮ’дёӢгҒ’гӮӢгҒ«гҒҜз·ҡжқҗгӮ’еӨӘгҒҸгҒҷгӮҢгҒ°иүҜгҒ„гҒҢгҖҒгӮігӮӨгғ«гҒҢгҒ°гҒӢгҒ§гҒӢгҒҸгҒӘгӮҠе®ҹз”Ёзҡ„гҒ§гҒӘгҒ„гҖӮгҒқгӮӮгҒқгӮӮгҒҷгҒ§гҒ«гӮігӮӨгғ«гҒҜйғЁе“ҒгҒЁгҒ—гҒҰгҒҜеӨ§гҒҚгҒҸгҖҒеӣәе®ҡгҒ—гҒ«гҒҸгҒ„зӮ№гӮӮе«ҢгҒ„гҒӘйғЁеҲҶгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮзӣҙжөҒжҠөжҠ—гӮ’дёӢгҒ’гӮӢгҒ«гҒҜйү„иҠҜгҒ®гӮігӮўпјҲйҖҸзЈҒзҺҮгҒ®й«ҳгҒ„йҮ‘еұһжЈ’пјүгӮ’еҲ©з”ЁгҒҷгӮӢж–№жі•гӮӮгҒӮгӮӢгҖӮгӮігӮўгӮ’гӮігӮӨгғ«гҒ«жҢҝе…ҘгҒҷгӮӢгҒЁйү„иҠҜе…ҘгӮҠгҒ®йӣ»зЈҒзҹігҒҢеј·еҠӣгҒ«гҒӘгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«зЈҒжқҹгҒҢйӣҶдёӯгҒ—гҒҰеҠ№зҺҮгҒҢеҗ‘дёҠгҒҷгӮӢгҖӮгӮігӮўгӮігӮӨгғ«гҒҜз©әиҠҜгӮігӮӨгғ«гҒЁжҜ”ијғгҒ—гҒҰгӮігғігғ‘гӮҜгғҲгҒ§гҒӮгӮҠеӣәе®ҡгӮӮдҫҝеҲ©гҒ гҒҢе‘Ёжіўж•°зү№жҖ§гҒ«гӮҜгӮ»гҒҢгҒӮгҒЈгҒҹгӮҠгҒ—гҒҰиүҜгҒ„гҒ“гҒЁгҒ°гҒӢгӮҠгҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҖӮPARC AUDIOгҒ®иЈҪе“ҒгҒ«гӮігӮўгӮігӮӨгғ«гҒҢгҒӮгӮҠгҖҒL001-039гҒЁгҒ„гҒҶиЈҪе“ҒгҒ§гҒҜгӮӨгғігғҖгӮҜгӮҝгғігӮ№0.39mHгҒ§зӣҙжөҒжҠөжҠ—гҒҜ0.13О©гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮд»ҠеӣһгҒҜгҒ“гҒ®гӮігӮӨгғ«гӮ’йҒёжҠһгҒ—гӮҲгҒҶгҖӮ

гҖҖгғҮгғҗгӮӨгғҮгӮЈгғігӮ°гғҚгғғгғҲгғҜгғјгӮҜгҒ®еӣһи·ҜгҒҜеӢүеј·гҒҷгӮӢгҒЁгҒӘгҒӢгҒӘгҒӢгҒ«еҘҘгҒ®ж·ұгҒ„гӮӮгҒ®гҒ§гҖҒжҺҘз¶ҡдҪҚзӣёгҒ«й–ўгҒ—гҒҰгҒҜзЁ®гҖ…гҒ®иҖғгҒҲж–№гҒҢгҒӮгӮӢгҖӮйӣ»ж°—еӣһи·Ҝзҡ„гҒ«гҒҜгҒ“гҒ®C1гҒЁL1гҒ®пј’зҙ еӯҗгҒ®еӣһи·ҜгҒ§гҒҜеҗҢзӣёжҺҘз¶ҡгҒҢжӯЈгҒ—гҒ„гӮҲгҒҶгҒ гҒҢгҖҒйҖҶзӣёжҺҘз¶ҡгҒҢиЎҢгӮҸгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҒ“гҒЁгӮӮеӨҡгҒ„гҖӮгҒ“гӮҢгҒҜзҸҫе®ҹгҒ®гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгӮ·гӮ№гғҶгғ гҒ§гҒҜгӮҰгғјгғҸгғјгҒЁгғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒҜйӣўгӮҢгҒҹдҪҚзҪ®гҒ«еҸ–гӮҠд»ҳгҒ‘гӮүгӮҢгҒҰгҒҠгӮҠгҖҒгӮҜгғӯгӮ№гӮӘгғјгғҗгғје‘Ёжіўж•°гҒ®3.5kHzгҒ§гҒҜйҖҶдҪҚзӣёгҒ«гҒӘгӮӢи·қйӣўгҒҜ5cmзЁӢеәҰгҒЁгҒҚгӮҸгӮҒгҒҰзҹӯгҒҸгҖҒгғңгӮӨгӮ№гӮігӮӨгғ«гҒ®гҒӮгӮӢдҪҚзҪ®гӮӮеҪұйҹҝгҒ—гҒҰгҒҸгӮӢгҒ®гҒ§еҺіеҜҶгҒӘдҪҚзӣёгҒӮгӮҸгҒӣгҒҜйӣЈгҒ—гҒ„гҖӮгҒ—гҒҹгҒҢгҒЈгҒҰе®ҹйҡӣгҒҜйҹігӮ’иҒҙгҒ„гҒҰж°—жҢҒгҒЎгҒ®иүҜгҒ„ж–№гҒ«еҗҲгӮҸгҒӣгӮӢгҒЁгҒ„гҒЈгҒҹж„ҹгҒҳгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒқгҒ®зөҗжһңгҖҒйҖҶдҪҚзӣёгҒҢеӨҡгҒ„гҒ®гҒ гӮҚгҒҶгҖӮ

гҖҖгӮўгғғгғҶгғҚгғјгӮҝгғјгҒҜR1гҖҒR2гҒ®пј’жң¬гҒ®жҠөжҠ—еҷЁгҒ«гӮҲгӮҠж§ӢжҲҗгҒ•гӮҢгҖҒгғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒ®8О©гҒЁгҒ®еҗҲжҲҗжҠөжҠ—еҖӨгҒҢеҶҚгҒі8О©гҒЁгҒӘгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«ж§ӢжҲҗгҒҷгӮӢгҖӮгҒ“гӮҢгҒҜгӮўгғғгғҶгғҚгғјгӮҝгғјгӮ’еӨүжӣҙгҒ—гҒҰгӮӮгғҮгғҗгӮӨгғҮгӮЈгғігӮ°гғҚгғғгғҲгғҜгғјгӮҜгҒ®гғ•гӮЈгғ«гӮҝгғје‘Ёжіўж•°зү№жҖ§гҒ«еҪұйҹҝгӮ’дёҺгҒҲгҒӘгҒ„гҒҹгӮҒгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒ®иғҪзҺҮгҒҜ93dB/WгҒ§гӮҰгғјгғҸгғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒҢ88.5dB/WгҒӘгҒ®гҒ§-4.5dBгҒ®иӘҝж•ҙгҒ§ж•ҙеҗҲгҒҷгӮӢгҒҢгҖҒеӣігҒ®3.3О©гҒЁ10О©гҒ®зө„гҒҝеҗҲгӮҸгҒӣгҒ§-4.8dBгҒ®гӮўгғғгғҶгғҚгғјгӮҝгғјгҒ«гҒӘгӮӢгҖӮ

гҖҖд»ҠеӣһгҒҜгӮҰгғјгғҸгғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒ®жҺЁеҘЁд»•ж§ҳгҒЁгғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјFT7RPгҒ®жҺЁеҘЁд»•ж§ҳгҒӢгӮүгӮҜгғӯгӮ№гӮӘгғјгғҗгғје‘Ёжіўж•°гҒҜ3.5kHzгҒ«иЁӯиЁҲгҒҷгӮӢгҖӮгҒ“гҒ®6dB/octгҒ®гғҮгғҗгӮӨгғҮгӮЈгғігӮ°гғҚгғғгғҲгғҜгғјгӮҜеӣһи·ҜгҒ§гҒҜе•ҸйЎҢгҒ®гӮҰгғјгғҸгғјзү№жҖ§гҒ®8kHzгҒ§гҒҜ10dBзЁӢеәҰгҒ—гҒӢйҒ®ж–ӯгҒ§гҒҚгҒӘгҒ„гҖӮгӮӮгҒЈгҒЁгӮҰгғјгғҸгғјгҒ®й«ҳйҹіеҹҹгҒІгҒҡгҒҝжҲҗеҲҶгӮ’дҪҺжёӣгҒ—гҒҹгҒ„гҒЁгҒ“гӮҚгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

|

пј’пјҚпј“гҖҖ12dB/octгғҚгғғгғҲгғҜгғјгӮҜеӣһи·Ҝ |

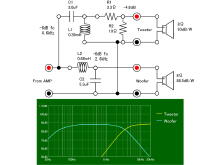

гҖҖеӣіпј’гҒ®еӣһи·ҜгҒ«гӮігғігғҮгғігӮөгғјгҒЁгӮігӮӨгғ«гӮ’гҒ•гӮүгҒ«иҝҪеҠ гҒ—гҒҰеӣіпј“гҒ®гӮҲгҒҶгҒ«ж§ӢжҲҗгҒ—гҒҹеӣһи·ҜгҒҢ12dB/octгҒ®гғҮгғҗгӮӨгғҮгӮЈгғігӮ°гғҚгғғгғҲгғҜгғјгӮҜеӣһи·ҜгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒ«гӮігӮӨгғ«L1гӮ’гӮҰгғјгғҸгғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒ«гӮігғігғҮгғігӮөгғјC2гӮ’гҒқгӮҢгҒһгӮҢдёҰеҲ—гҒ«иҝҪеҠ гҒ—гҒҰдёҚиҰҒгҒӘеёҜеҹҹгҒ®дҝЎеҸ·гӮ’гғҗгӮӨгғ‘гӮ№гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гӮӘгӮҜгӮҝгғјгғ–гҒӮгҒҹгӮҠгҒ®йҒ®ж–ӯзү№жҖ§гӮ’пј’еҖҚгҒ®12dBгҒ«еҗ‘дёҠгҒ—гҒҹеӣһи·ҜгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮдҪҝз”ЁгҒҷгӮӢзҙ еӯҗж•°гҒҜеў—гҒҲгҒҰгҒ—гҒҫгҒҶгҒҢзү№жҖ§гҒҢиүҜгҒ„гҒ®гҒ§дёҖиҲ¬зҡ„гҒӘеёӮиІ©гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгӮ·гӮ№гғҶгғ гҒ§гҒҜгҒ“гҒ®еӣһи·ҜгҒ®жҺЎз”ЁдҫӢгҒҢеӨҡгҒ„гҖӮ

гҖҖгҒ“гҒ®12dB/octгғҚгғғгғҲгғҜгғјгӮҜеӣһи·ҜгҒ§гҒҜ3.5kHzгҒ§-6dBгҒ®жёӣиЎ°йҮҸгҒ§гӮҜгғӯгӮ№гҒҷгӮӢгҒ®гҒ§-3dBгҒЁгҒӘгӮӢйҒ®ж–ӯе‘Ёжіўж•°гҒҜ3.5kHzгҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҖӮ-6dBгӮҜгғӯгӮ№гҒ§гҒҜеҗҲжҲҗзү№жҖ§гҒҜгғ•гғ©гғғгғҲгҒ«гҒӘгӮүгҒӘгҒ„гҒҢдҪҚзӣёе·®гӮӮгҒӮгӮӢгҒ®гҒ§гҒӮгҒҫгӮҠе•ҸйЎҢгҒ«гҒ—гҒӘгҒ„гӮҲгҒҶгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒжҺҘз¶ҡдҪҚзӣёгҒҜеҗҢзӣёгҒҢеӨҡгҒҸз”ЁгҒ„гӮүгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮпјҲйӣ»ж°—еӣһи·Ҝзҡ„гҒ«гҒҜеҗҢзӣёжҺҘз¶ҡгҒ§гҒҜгӮҜгғӯгӮ№гӮӘгғјгғҗгғје‘Ёжіўж•°гҒ§гғҮгӮЈгғғгғ—гӮ’з”ҹгҒҳгӮӢпјү

гҖҖгӮҰгғјгғҸгғјеҒҙгҒ®8kHzгҒ®йҒ®ж–ӯзү№жҖ§гҒҜ-20dBд»ҘдёҠгҒӮгӮҠеҚҒеҲҶгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјеҒҙгӮӮ5kHzзЁӢеәҰгҒӢгӮүеҚҒеҲҶгҒӘгғ¬гӮ№гғқгғігӮ№гҒҢгҒӮгӮҠгҖҒгғӘгғңгғігғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјгҒ®гҒ•гӮҸгӮ„гҒӢгҒӘй«ҳйҹіеҹҹгҒҢжңҹеҫ…гҒ§гҒҚгӮӢгҖӮгҒӣгҒЈгҒӢгҒҸгғҮгғҗгӮӨгғҮгӮЈгғігӮ°гғҚгғғгғҲгғҜгғјгӮҜеӣһи·ҜгӮ’жҗӯијүгҒҷгӮӢгҒ®гҒ гҒӢгӮүжң¬ж јзҡ„гҒ«гӮ„гӮҠгҒҹгҒ„гҖӮд»ҠеӣһгҒҜгҒ“гҒ®12dB/octгғҚгғғгғҲгғҜгғјгӮҜеӣһи·ҜгҒ§гҒ„гҒ“гҒҶгҖӮ

|

пј“пјҺ иЁӯиЁҲжӨңиЁҺ |

|

пј“пјҚпј‘гҖҖеӣһи·ҜиЁӯиЁҲ |

гҖҖе®ҹйҡӣгҒ®еӣһи·ҜиЁӯиЁҲгҒ«еҪ“гҒҹгҒЈгҒҰгҒҜиҖғж…®гҒҷгҒ№гҒҚзӮ№гҒҢгҒӮгӮӢгҖӮпј’пјҳеҸ·ж©ҹгҒ®гӮҰгғјгғҸгғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒҜпј’жң¬гҒӮгӮӢгҒ“гҒЁгҒ гҖӮгӮҝгғігғҮгғ гғүгғ©гӮӨгғ–ж–№ејҸгҒ§гҒӮгӮӢгҒҹгӮҒгӮЁгғігӮҜгғӯгғјгӮёгғЈеҶ…йғЁгҒ«з¬¬пј’гҒ®гғҰгғӢгғғгғҲFE103EnгҒҢжҗӯијүгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгҒ“гӮҢгҒЁгӮҰгғјгғҸгғјгғҰгғӢгғғгғҲWF152BD04гҒҢдёҰеҲ—гҒ«жҺҘз¶ҡгҒ•гӮҢгӮӢгҖӮ

гҒқгӮҢгҒһгӮҢгҒ®гғҰгғӢгғғгғҲгҒ®гӮӨгғігғ”гғјгғҖгғігӮ№гҒҜ8О©гҒ§иғҪзҺҮгҒҜ89dB/WгҒЁ88.5dB/WгҒ§гҒ»гҒјеҗҢзӯүгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮеӢ•дҪңгҒЁгҒ—гҒҰгҒҜеӨ–йғЁгҒӢгӮүгҒҜWF152BD04гҒ гҒ‘гҒҢиҰӢгҒҲгҒҰгҒҠгӮҠгҖҒеҶ…йғЁгҒ®FE103EnгҒҜй«ҳйҹіеҹҹгҒҢгғһгӮ№гӮҜгҒ•гӮҢй«ҳйҹіеҹҹгҒ®е‘Ёжіўж•°зү№жҖ§гҒ«еҪұйҹҝгҒҜдёҺгҒҲгҒӘгҒ„гҖӮгҒ“гҒ®гҒҹгӮҒдҪҺйҹіеҹҹгҒ®еј·еҠӣгҒӘ4О©гҒ®иғҪзҺҮ88.5dB/WгҒ®пј‘гҒӨгҒ®гӮҰгғјгғҸгғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒЁиҰӢгҒӘгҒӣгӮӢгҖӮжӮ©гӮҖгҒЁгҒ“гӮҚгҒҜгҒ“гҒ®пј’гҒӨгҒ®гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгӮ’йӣ»ж°—еӣһи·Ҝзҡ„гҒ«дёҰеҲ—жҺҘз¶ҡгҒ•гӮҢгҒҹеҲҘгҖ…гҒ®гӮҰгғјгғҸгғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒЁиҰӢгӮӢгҒӢгҖҒ4О©гҒ®1гҒӨгҒ®гӮҰгғјгғҸгғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒЁиҰӢгӮӢгҒӢгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

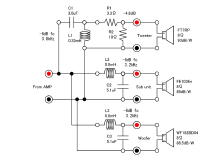

гҖҖеӣіпј”гҒ®еӣһи·Ҝгғ—гғ©гғіAгҒҜпј’гҒӨгҒ®гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒқгӮҢгҒһгӮҢгҒ«LPFгҒ®еӣһи·ҜгӮ’жҢҝе…ҘгҒ—гҒҹгӮӮгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲеҒҙгҒӢгӮүиҰӢгӮӢгҒЁгғ‘гғҜгғјгӮўгғігғ—гҒ«гҒҜзӢ¬з«ӢгҒ«жҺҘз¶ҡгҒ•гӮҢгҒҹж–№гҒҢйӣ»ж°—зҡ„е№ІжёүгӮӮе°‘гҒӘгҒҸиүҜгҒ„гҒ гӮҚгҒҶгҒЁиҖғгҒҲгҒҹгҒ®гҒ гҖӮгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒҜзҷәйӣ»еҷЁгҒЁгҒ—гҒҰгӮӮеӢ•дҪңгҒҷгӮӢгҖӮгғ‘гғҜгғјгӮўгғігғ—еҒҙгҒЁгҒ®й–“гҒ«гӮӨгғігғ”гғјгғҖгғігӮ№зҙ еӯҗгҒҢеӯҳеңЁгҒҷгӮӢгҒЁгҖҒгҒ“гҒ®йӣ»ең§гҒҢгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲй–“гҒ§е№ІжёүгҒҷгӮӢгҒ®гҒ гҖӮгғҮгғҗгӮӨгғҮгӮЈгғігӮ°гғҚгғғгғҲгғҜгғјгӮҜеӣһи·ҜгӮ’зӢ¬з«ӢгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гғ‘гғҜгғјгӮўгғігғ—гҒ®еҮәеҠӣз«ҜгҒҜеҚҒеҲҶгҒ«гӮӨгғігғ”гғјгғҖгғігӮ№гҒҢдҪҺгҒ„гҒ®гҒ§гҒ“гҒ®е№Іжёүйӣ»ең§гӮ’еҗёеҸҺгҒ§гҒҚгӮӢгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖгӮҜгғӯгӮ№гӮӘгғјгғҗгғје‘Ёжіўж•°гҒҜ3.5kHzгҒ«иЁӯе®ҡгҒ—гҒҹгҒҢеӣіпј“гҒ®иЁҲз®—е®ҡж•°гҒЁз•°гҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгҒ“гӮҢгҒҜзҸҫе®ҹгҒ«е…ҘжүӢгҒ§гҒҚгӮӢйғЁе“ҒгҒ«еҗҲгӮҸгҒӣгҒҹгҒҹгӮҒгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮзү№гҒ«гӮігӮӨгғ«гҒ®зҙ еӯҗе®ҡж•°гҒ«еҲ¶йҷҗгҒҢеӨҡгҒҸгҖҒгғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјеҒҙгҒ®гӮігӮӨгғ«гҒҜ0.39mHпјҲеЈІгӮҠеҲҮгӮҢпјҒпјүгҒҢ0.33mHгҒ«гҖҒгӮҰгғјгғҸгғјеҒҙгҒ®гӮігӮӨгғ«гҒҜ0.68mHпјҲгҒ“гӮҢгӮӮеЈІгӮҠеҲҮгӮҢпјҒпјҒпјүгҒҢ0.8mHгҒ«еӨүжӣҙгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгҒ“гҒ®е…ҘжүӢжҖ§гҒ®жӮӘгҒ•гӮӮз§ҒгҒҢгӮігӮӨгғ«гҒЁгҒ„гҒҶйғЁе“ҒгӮ’е«ҢгҒ„гҒӘзҗҶз”ұгҒ®гҒІгҒЁгҒӨгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖе…ҲгҒ»гҒ©жҺҘз¶ҡдҪҚзӣёгҒҢгҒ„гҒ„еҠ жёӣпјҲж„ҹжҖ§гҒ«иЁҙгҒҲгӮӢгҒЁиЎЁзҸҫгҒҷгҒ№гҒҚгҒӢпјҹпјүгҒ«гҒӘгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’иЁҳгҒ—гҒҹгҒҢгҖҒгҒ“гҒ®зҙ еӯҗе®ҡж•°гӮӮжӯЈзўәгҒ«иЁҲз®—гҒ—гҒҹгҒЁгҒ“гӮҚгҒ§е…ҘжүӢйғЁе“ҒгҒ«з„ЎгҒ‘гӮҢгҒ°ж„Ҹе‘ігҒҢз„ЎгҒ„гҖӮгғҮгғҗгӮӨгғҮгӮЈгғігӮ°гғҚгғғгғҲгғҜгғјгӮҜеӣһи·ҜгҒЁгҒҜзөҗж§ӢгҒ„гҒ„еҠ жёӣгҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒ—гҒҫгҒҶгӮӮгҒ®гҒӘгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮпјҲиӨҮж•°гҒ®йғЁе“ҒгӮ’зө„гҒҝеҗҲгӮҸгҒӣгҒҰиӘҝж•ҙгҒҷгӮӢж–№жі•гӮӮгҒӮгӮӢгҒҢгӮігӮ№гғҲгҒЁе®ҹиЈ…гӮ№гғҡгғјгӮ№гӮ’иҖғгҒҲгӮӢгҒЁйқһзҸҫе®ҹзҡ„пјү

гҖҖеӣіпј•гҒ®еӣһи·Ҝгғ—гғ©гғіBгҒҜпј’гҒӨгҒ®гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгӮ’1гҒӨгҒ®гӮҰгғјгғҸгғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒЁиҰӢгҒӘгҒ—гҒҰж§ӢжҲҗгҒ—гҒҹеӣһи·ҜгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮйӣ»ж°—зҡ„гҒӘе№ІжёүгҒҜйҒҝгҒ‘гӮүгӮҢгҒӘгҒ„гҒҢгҖҒгҒқгӮӮгҒқгӮӮйҹійҹҝзҡ„гҒ«гӮЁгғігӮҜгғӯгғјгӮёгғЈеҶ…йғЁгҒ®з©әж°—гӮ’д»ӢгҒ—гҒҰгҒ“гҒ®пј’гҒӨгҒ®гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒҜгҒӨгҒӘгҒҢгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒЁиҖғгҒҲгӮүгӮҢгӮӢгҖӮгӮҖгҒ—гӮҚдёҖдҪ“гҒ®гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒЁгҒ—гҒҰиҖғгҒҲгҒҹж–№гҒҢиүҜгҒ„гҒ®гҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒӢпјҹгҒҫгҒҹгҖҒгҒ“гҒ®еӣһи·ҜгҒ®еҲ©зӮ№гҒҜеҗҢгҒҳгӮҜгғӯгӮ№гӮӘгғјгғҗгғје‘Ёжіўж•°3.5kHzгҒ§гӮӮдёҰеҲ—гҒ«жҺҘз¶ҡгҒ•гӮҢгҒҹгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒ®гӮӨгғігғ”гғјгғҖгғігӮ№гҒҢ4О©гҒ«гҒӘгӮӢгҒ®гҒ§гӮігӮӨгғ«гҒ®зҙ еӯҗе®ҡж•°гҒҢеҚҠеҲҶгҒ«гҒӘгӮӢзӮ№гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒӨгҒҫгӮҠгҖҒгӮігӮӨгғ«гҒ®зӣҙжөҒжҠөжҠ—гӮӮдҪҺжёӣгҒ§гҒҚгӮӢгҖӮпјҲгӮӮгҒЈгҒЁгӮӮгғҰгғӢгғғгғҲгӮӨгғігғ”гғјгғҖгғігӮ№гҒЁгҒ®еүІеҗҲгҒҜеӨ§гҒҚгҒҸгҒҜгҒӘгӮӢгҒҢгғ»гғ»гғ»пјү

гҖҖгҒӘгҒҠгҖҒгғҚгғғгғҲгғҜгғјгӮҜеӣһи·ҜгҒ«з”ЁгҒ„гӮӢйғЁе“ҒгҒҜPARC AUDIOгҒ®гӮігӮўгӮігӮӨгғ«гҒ®д»–гҒ«DaytonиЈҪгҒ®гғЎгӮҝгғ©гӮӨгӮәгғүгғқгғӘгғ—гғӯгғ”гғ¬гғігғ•гӮЈгғ«гғ гӮігғігғҮгғігӮөгғјгҒЁгғҚгғғгғҲгғҜгғјгӮҜз”ЁJantzenй…ёйҮ‘зҡ®иҶңжҠөжҠ—еҷЁгӮ’з”Ёж„ҸгҒ—гҒҹгҖӮгӮўгғғгғҶгғҚгғјгӮҝгғјгҒ®жҠөжҠ—еҷЁR1гҖҒR2гҒ«гҒҜ3.3О©гҒЁ10О©гӮ’з”ЁгҒ„гҒҰ-4.8dBгҒЁгҒҷгӮӢгҒҢгҖҒй«ҳйҹіеҹҹгҒҢгҒҚгҒӨгҒӢгҒЈгҒҹе ҙеҗҲгҒ«-6dBгҒ«гӮӮиЁӯе®ҡгҒ§гҒҚгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«3.9О©гҒЁ8.2О©гӮӮз”Ёж„ҸгҒ—гҒҹгҖӮгғҚгғғгғҲгғҜгғјгӮҜеӣһи·ҜгҒ®йғЁе“ҒгғӘгӮ№гғҲгӮ’д»ҘдёӢгҒ«зӨәгҒҷгҖӮ

гҖҖеӣһи·Ҝгғ—гғ©гғіA

гҖҖгҖҖL1 0.33mH X2 (PARC AUDIO L001-033) 0.12 О©

гҖҖгҖҖL2,L3 0.8mH X4 (PARC AUDIO L001-080) 0.19 О©

гҖҖгҖҖC1 3.0uF X2 (dayton day-3.00)

гҖҖгҖҖC2,C3 5.1uF X4 (dayton day-5.10)

гҖҖеӣһи·Ҝгғ—гғ©гғіBеӨүжӣҙйғЁе“Ғ

гҖҖгҖҖL2 0.33mH X2 (PARC AUDIO L001-033) 0.12 О©

гҖҖгҖҖC2 10uF X2 (dayton day-10.0)

гҖҖATT -4.8dB

гҖҖгҖҖR1 3.3О© X2 (Jantzen 3.30О©)

гҖҖгҖҖR2 10О© X2 (Jantzen 10.0О©)

гҖҖATT -6dB

гҖҖгҖҖR1 3.9О© X2 (Jantzen 3.90О©)

гҖҖгҖҖR2 8.2О© X2 (Jantzen 8.20О©)

|

пј“пјҚпј’гҖҖж§ӢйҖ иЁӯиЁҲ |

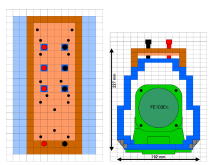

гҖҖиЁӯиЁҲгҒ—гҒҹгғҮгғҗгӮӨгғҮгӮЈгғігӮ°гғҚгғғгғҲгғҜгғјгӮҜеӣһи·ҜгӮ’е®ҹиЈ…гҒҷгӮӢгҒ«гҒҜгҒӢгҒӘгӮҠгҒ®гӮ№гғҡгғјгӮ№гҒҢеҝ…иҰҒгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮеӣһи·Ҝгғ—гғ©гғіAгҒ§гҒҜпј‘еҸ°гҒ«гӮігӮӨгғ«пј“еҖӢгҖҒгӮігғігғҮгғігӮөгғјпј“еҖӢгҖҒжҠөжҠ—еҷЁпј’жң¬гӮ’зө„гҒҝиҫјгҒҫгҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°гҒӘгӮүгҒӘгҒ„гҖӮгӮігғігғ‘гӮҜгғҲгҒӘпј’пјҳеҸ·ж©ҹгҒ®еҶ…йғЁгҒ«гҒқгӮ“гҒӘдҪҷиЈ•гҒҜгҒӘгҒ„гҖӮгҒқгҒ“гҒ§гҖҒеӣіпј–гҒ«зӨәгҒҷгӮҲгҒҶгҒ«гғӘгӮўгғ‘гғҚгғ«гҒ®иғҢйғЁе…ЁйқўгҒ«гғҚгғғгғҲгғҜгғјгӮҜгғ‘гғҚгғ«гӮ’иҝҪеҠ гҒ—гҒҰйғЁе“ҒгӮ’жҗӯијүгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гҒ—гҒҹгҖӮ

гҖҖгғҚгғғгғҲгғҜгғјгӮҜгғ‘гғҚгғ«гҒ®еҺҡгҒ•гҒҜ22mmгҒӮгӮӢгҒ®гҒ§ж”№йҖ гҒ—гҒҹпј’пјҳеҸ·ж©ҹгҒ®еҘҘиЎҢгҒҚгҒҜ227mmпјҲгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгғ•гғ¬гғјгғ гҖҒгӮҝгғјгғҹгғҠгғ«гҖҒгғҚгғғгғҲгғҜгғјгӮҜйғЁе“ҒйҷӨгҒҸпјүгҒЁгҒӘгӮӢгҖӮпј’пјҳеҸ·ж©ҹгҒҜпј“еҖӢгҒ®гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒӢгӮүгҒқгӮҢгҒһгӮҢзӢ¬з«ӢгҒ—гҒҰгӮҝгғјгғҹгғҠгғ«гӮ’еҮәгҒ—гҒҰгҒӮгӮӢгҒ®гҒ§гғӘгӮўгғ‘гғҚгғ«гҒӢгӮүзөҗз·ҡгҒ§гҒҚгӮӢгҖӮLEGOгҒ§иЈҪдҪңгҒҷгӮӢгғҚгғғгғҲгғҜгғјгӮҜгғ‘гғҚгғ«гҒ«гҒҜгғӘгӮўгғ‘гғҚгғ«гҒӢгӮүеҮәгӮӢпј–еҖӢгҒ®гӮҝгғјгғҹгғҠгғ«гӮ’йҒҝгҒ‘гӮӢгӮҲгҒҶгҒ«з©ҙгӮ’иЁӯгҒ‘гҖҒжңҖеӨ§пјҳеҖӢгҒ®гғҮгғҗгӮӨгғҮгӮЈгғігӮ°гғҚгғғгғҲгғҜгғјгӮҜйғЁе“ҒгӮ’еӣәе®ҡгҒҷгӮӢз«ҜеӯҗгҒЁеӣәе®ҡз©ҙгӮ’з©ҙгҒӮгҒҚгғ‘гғҚгғ«гғ–гғӯгғғгӮҜгҒ§йҖ гӮӢгҖӮеӣәе®ҡгҒ«гҒҜM4гҒ®гғңгғ«гғҲпјҶгғҠгғғгғҲгӮ’з”ЁгҒ„гҒҰйҮҚгҒ„гӮігӮўгӮігӮӨгғ«гӮ’гҒ—гҒЈгҒӢгӮҠгҒЁеӣәе®ҡгҒ§гҒҚгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒ—гҒҹгҖӮгғҚгғғгғҲгғҜгғјгӮҜйғЁе“ҒгҒҢйҹіең§гҒ§жҢҜеӢ•гҒҷгӮӢгҒЁз•°йҹігӮ’з”ҹгҒҳгӮӢе•ҸйЎҢгҒҢгҒӮгӮӢгҒ®гҒ гҖӮгғңгғ«гғҲпјҶгғҠгғғгғҲгҒ«гӮҲгӮӢеӣәе®ҡгҒҜйғЁе“ҒгҒ®дәӨжҸӣгӮ„еӣһи·ҜеӨүжӣҙгӮ’е®№жҳ“гҒ«иЎҢгҒҲгӮӢгҒ®гҒ§е®ҹйЁ“гҖҒз ”з©¶гҒ«жңҖйҒ©гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгғ‘гғҜгғјгӮўгғігғ—гҒЁгҒ®жҺҘз¶ҡгҒҜгғҚгғғгғҲгғҜгғјгӮҜгғ‘гғҚгғ«дёӢйғЁгҒ«ж–°гҒҹгҒ«иЁӯгҒ‘гҒҹжҺҘз¶ҡз”ЁгҒ®гӮҝгғјгғҹгғҠгғ«гҒ§иЎҢгҒҶгҖӮгғҚгғғгғҲгғҜгғјгӮҜгғ‘гғҚгғ«гҒ®иЈҸйқўгҒ«гҒҜйғЁе“ҒгҒ гҒ‘гӮ’жҗӯијүгҒ—гҒҰйғЁе“Ғй–“гҒ®й…Қз·ҡгҒҜгғӘгӮўгғ‘гғҚгғ«гҒЁгғҚгғғгғҲгғҜгғјгӮҜгғ‘гғҚгғ«гҒ®еҶ…еҒҙгҒ§иЎҢгҒЈгҒҹгҖӮ

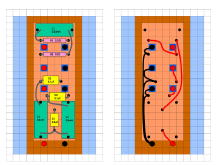

гҖҖеӣіпј”гҒ®еӣһи·Ҝгғ—гғ©гғіAгҒ®е®ҹиЈ…еӣігҒҢеӣіпј—гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒҹгҒ гҒ§гҒ•гҒҲйғЁе“ҒзӮ№ж•°гҒ®еӨҡгҒ„12dB/octгғҚгғғгғҲгғҜгғјгӮҜеӣһи·ҜгҒ«гҒ•гӮүгҒ«гӮөгғ–гғҰгғӢгғғгғҲгҒ®йғЁе“ҒгӮӮгҒӮгӮӢгҒ®гҒ§гғҚгғғгғҲгғҜгғјгӮҜгғ‘гғҚгғ«гҒ„гҒЈгҒұгҒ„гҒ«пјҳеҖӢгҒ®йғЁе“ҒгҒҢжҗӯијүгҒ•гӮҢгӮӢгҖӮPARC AUDIOгҒ®гӮігӮўгӮігӮӨгғ«гҒҜеӣӣи§’гҒ„гӮұгғјгӮ№гҒ«гғўгғјгғ«гғүгҒ•гӮҢгҒҰгҒҠгӮҠгҖҒпј’жң¬гҒ®гғңгғ«гғҲгҒ§еӣәе®ҡгҒ§гҒҚгҒҰдҫҝеҲ©гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгӮігӮӨгғ«еҗҢеЈ«гҒҜгҒ§гҒҚгӮӢгҒ гҒ‘йӣўгҒ—гҒҰгҖҒгҒ•гӮүгҒ«90еәҰгҒ«й…ҚзҪ®гҒ—гҒҰжҗӯијүгҒҷгҒ№гҒҚгҒ§гҒӮгӮӢгҒҢгҒ“гҒ®й…ҚзҪ®гҒҢйҷҗз•ҢгҒ гҖӮеҗ„йғЁе“ҒгҒ®гғӘгғјгғүз·ҡгҒ«гҒҜM4з«ҜеӯҗгӮ’д»ҳгҒ‘гҒҰгҒҠгҒ„гҒҰз°ЎеҚҳгҒ«еӣәе®ҡгҒ§гҒҚгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒ—гҒҹгҖӮ

гҖҖгғҚгғғгғҲгғҜгғјгӮҜгғ‘гғҚгғ«гҒ®еҶ…еҒҙгҒ«гҒҜй…Қз·ҡгӮ’иЎҢгҒҶгҒҢгҖҒгҒ“гҒ®й…Қз·ҡгҒҜе®№жҳ“гҒ«гҒҜеӨүжӣҙгҒ§гҒҚгҒӘгҒ„гҒ®гҒ§еӣһи·Ҝгғ—гғ©гғіBгҒЁе…ұйҖҡгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮеӣһи·ҜгҒ®жҺҘзӮ№ж•°гҒЁеҶ…йғЁй…Қз·ҡгҒҢй•·гҒҸгҒӘгҒЈгҒҰгҒ—гҒҫгҒҶзӮ№гҒҜж°—гҒ«гҒ—гҒӘгҒ„гҖӮ

гҖҖеӣіпјҳгҒҢеӣіпј•гҒ®еӣһи·Ҝгғ—гғ©гғіBгҒ®е®ҹиЈ…еӣігҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгӮігӮӨгғ«гҒЁгӮігғігғҮгғігӮөгғјгҒҢпј‘еҖӢгҒҘгҒӨжёӣгӮҠгҖҒгӮҰгғјгғҸгғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒЁгӮөгғ–гғҰгғӢгғғгғҲгҒ®гӮҝгғјгғҹгғҠгғ«й–“гӮ’гӮёгғЈгғігғ‘гғјгӮұгғјгғ–гғ«гҒ§зөҗгҒ¶гҖӮеӣһи·ҜеӣігҒӢгӮүгӮҸгҒӢгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјеҒҙгҒ®йғЁе“ҒгҒ«еӨүжӣҙгҒҜз„ЎгҒ„гҖӮ

|

пј”пјҺ иЈҪдҪңдҪңжҘӯ |

гҖҖзө„гҒҝз«ӢгҒҰгҒҹгғҚгғғгғҲгғҜгғјгӮҜгғ‘гғҚгғ«гҒЁз”Ёж„ҸгҒ—гҒҹгғҚгғғгғҲгғҜгғјгӮҜйғЁе“ҒгӮ’еҶҷзңҹпј’гҒ«зӨәгҒҷгҖӮ

гғҚгғғгғҲгғҜгғјгӮҜгғ‘гғҚгғ«гҒ®иЈҸйқўпјҲиғҢеҒҙпјүгҒ«гҒҜжҺҘз¶ҡзӮ№гҒЁгҒӘгӮӢM4гғңгғ«гғҲгҒҢпј‘пјҗз®ҮжүҖд»ҳгҒ„гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгҒ“гҒ®гғңгғ«гғҲгҒҜй…Қз·ҡгҒЁгҒЁгӮӮгҒ«гғҠгғғгғҲгҒ§гғ‘гғҚгғ«гҒ«еӣәе®ҡгҒ•гӮҢгҒҰгҒҠгӮҠйғЁе“ҒгҒ®з«ҜеӯҗгӮ’жҺҘз¶ҡгҒ—гҒҰгҒӢгӮүгҒ•гӮүгҒ«гғҠгғғгғҲгҒ§еӣәе®ҡгҒҷгӮӢгҖӮд»–гҒ«пј–еҖӢгҒ®M4гғңгғ«гғҲгҒҢгҒӮгӮҠгӮігӮӨгғ«гҒ®еӣәе®ҡгҒ«дҪҝз”ЁгҒҷгӮӢгҖӮпј–з®ҮжүҖгҒ®и§’з©ҙгҒӢгӮүгғӘгӮўгғ‘гғҚгғ«гҒ®гӮҝгғјгғҹгғҠгғ«гӮ’иІ«йҖҡгҒҷгӮӢгҖӮ

гҖҖиЎЁйқўгҒҜеҶ…йғЁй…Қз·ҡгҒҢгҒ•гӮҢгҒҰгҒҠгӮҠгҖҒи–„гҒ„з©әй–“гҒ«еҸҺгҒҫгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«еҸ–гӮҠд»ҳгҒ‘гӮ’е·ҘеӨ«гҒ—гҒҹгҖӮпј–жң¬гҒ®YеһӢгғ©гӮ°з«ҜеӯҗгӮұгғјгғ–гғ«гҒ§гғӘгӮўгғ‘гғҚгғ«гҒ®гӮҝгғјгғҹгғҠгғ«гҒ«зөҗз·ҡгҒҷгӮӢгҖӮ

гҖҖжҗӯијүйғЁе“ҒгҒ®гғӘгғјгғүз·ҡгҒ«гҒҜMпј”з«ҜеӯҗгӮ’ең§зқҖгҒ—гҒҰгҒ•гӮүгҒ«гғҸгғігғҖеӣәе®ҡгҒ—гҒҰгҒӮгӮӢгҖӮгӮ·гғ§гғјгғҲгҒ—гҒӘгҒ„гӮҲгҒҶгҒ«гғӘгғјгғүз·ҡгҒ«гӮЁгғігғ‘гӮӨгӮўгғҒгғҘгғјгғ–гӮ’гҒӢгҒ¶гҒӣгҖҒең§зқҖз«ҜеӯҗгҒҜзҶұеҸҺзё®гғҒгғҘгғјгғ–гҒ§еҮҰзҗҶгҒ—гҒҰгҒӮгӮӢгҖӮзҙ°гҒӢгҒ„гҒ“гҒЁгҒ гҒҢдҝЎй јжҖ§гҒ«е·®гҒҢеҮәгӮӢгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖпј’пјҳеҸ·ж©ҹжң¬дҪ“гҒ«гғҚгғғгғҲгғҜгғјгӮҜгғ‘гғҚгғ«гӮ’еҸ–гӮҠд»ҳгҒ‘гӮӢпјҲеҶҷзңҹпј“пјүгҖӮгғӘгӮўгғ‘гғҚгғ«гҒ®гӮҝгғјгғҹгғҠгғ«гҒ«YеһӢгғ©гӮ°з«ҜеӯҗгӮ’зөҗз·ҡгҒ—гҒҰгҒӢгӮүгғҚгғғгғҲгғҜгғјгӮҜйғЁе“ҒгӮ’еҸ–гӮҠд»ҳгҒ‘гӮӢпјҲеҶҷзңҹпј”пјүгҖӮ

гҖҖйғЁе“ҒгҒҢеӣәе®ҡгҒ•гӮҢгӮӢгҒЁеЈ®иҰігҒ§гҒӮгӮӢгҖӮйӣ»еҠӣж©ҹеҷЁгҒ®й…Қйӣ»зӣӨгҒҝгҒҹгҒ„гҒ пјҲеҶҷзңҹпј•пјүгҖӮ

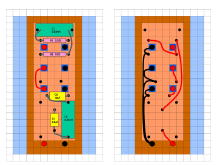

еӣһи·Ҝгғ—гғ©гғіAгҒ«гҒҰиЈҪдҪңпјҲж”№йҖ пјүгҒ®е®ҢдәҶгҒ—гҒҹпј’пјҳеҸ·ж©ҹпјҲеҶҷзңҹпј–гҖҒеҶҷзңҹпј—пјүгҖӮд»ҠеӣһгҒҜж”№йҖ дҪңжҘӯгҒӘгҒ®гҒ§гҒӮгҒЈгҒЁгҒ„гҒҶй–“гҒ«еҮәжқҘдёҠгҒҢгҒЈгҒҹгҖӮгҒқгӮҢгҒ§гҒҜи©ҰиҒҙгҒ—гӮҲгҒҶгҖӮ

гғҚгғғгғҲгғҜгғјгӮҜгғ‘гғҚгғ«гӮ’иҝҪеҠ гҒ—гҒҹ

пј’пјҳеҸ·ж©ҹпјҲеӣһи·Ҝгғ—гғ©гғіAпјү

гғҚгғғгғҲгғҜгғјгӮҜгғ‘гғҚгғ«гӮ’иҝҪеҠ гҒ—гҒҹ

пј’пјҳеҸ·ж©ҹпјҲеӣһи·Ҝгғ—гғ©гғіAпјү

|

пј•пјҺ и©ҰиҒҙгҒЁиӘҝж•ҙ |

гҖҖгғ»гғ»гғ»гҒӮгҒҫгӮҠгҒ®еӨүеҢ–гҒ«ж„•з„¶гҒЁгҒ—гҒҹгҖӮйҹігҒҢжӯ»гӮ“гҒ§гҒ—гҒҫгҒЈгҒҹгӮҲгҒҶгҒ гҖӮгӮ„гҒӢгҒҫгҒ—гҒ•гҒҜз„ЎгҒҸгҒӘгҒЈгҒҹгҒҢгҖҒдҪҺйҹіеҹҹгҒ®иҝ«еҠӣгҒҢз„ЎгҒҸгҒӘгӮҠгғҖгӮӨгғҠгғҹгғғгӮҜгҒӘеҠӣеј·гҒ•гӮӮз„ЎгҒҸгҒӘгҒЈгҒҹгҖӮгҒҫгӮӢгҒ§гғҹгғӢгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘйҹігҒ гҖӮгҒ“гӮҢгҒҜгҒ©гҒҶгҒ—гҒҹгҒ“гҒЁгҒӢпјҹгғ»гғ»гғ»жӨңиЁјгҒ®е®ҹйЁ“гҒҜиЎҢгҒЈгҒҰгҒ„гҒӘгҒ„гҒҢгҖҒгҒҠгҒқгӮүгҒҸгӮҝгғігғҮгғ гғүгғ©гӮӨгғ–гҒ®пј’гҒӨгҒ®гғҰгғӢгғғгғҲгӮ’зӢ¬з«ӢгҒ—гҒҰеӢ•дҪңгҒ•гҒӣгҒҰгҒҜгҒ„гҒ‘гҒӘгҒ„гҒ®гҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒӢгҒЁж„ҹгҒҳгҒҹгҖӮгӮөгӮӨгӮәгӮӮзЁ®йЎһгӮӮз•°гҒӘгӮӢгҒ“гҒ®пј’гҒӨгҒ®гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒ®гӮӨгғігғ”гғјгғҖгғігӮ№гҒҜеҗҢгҒҳ8О©гҒ гҒҢгҖҒгғңгӮӨгӮ№гӮігӮӨгғ«гҒ®гӮӨгғігғҖгӮҜгӮҝгғігӮ№гӮӮзҷәйҹіеӢ•дҪңгҒ«дјҙгҒҶеӢ•зҡ„гҒӘгӮӨгғігғ”гғјгғҖгғігӮ№еӨүеҢ–гӮӮгҒқгӮҢгҒһгӮҢз•°гҒӘгӮҠгҖҒгҒ“гҒ“гҒ«зӢ¬з«ӢгҒ—гҒҰгғҚгғғгғҲгғҜгғјгӮҜеӣһи·ҜгҒ®LPFгҒҢжҺҘз¶ҡгҒ•гӮҢгӮӢгҒЁдҪҚзӣёгҒҢеӨүеҢ–гҒ—гҖҒеҗҢзӣёгҒ§еӢ•дҪңгҒ—гҒӘгҒҸгҒӘгӮӢгҒ®гҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒӢгҒЁжғіеғҸгҒ—гҒҹгҖӮгҒқгҒ®зөҗжһңгҖҒдҪҺйҹіеҹҹгҒҢйҖҶгҒ«дҪҺдёӢгҒ—гҒҹгҒ®гҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒ гӮҚгҒҶгҒӢпјҹ

гҖҖж—©йҖҹгҖҒеӣһи·Ҝгғ—гғ©гғіBгҒ®зҷ»е ҙгҒ§гҒӮгӮӢпјҲеҶҷзңҹпј‘еҸӮз…§пјүгҖӮд»ҠеәҰгҒҜжӯЈгҒ—гҒҸеӢ•дҪңгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгӮҲгҒҶгҒ гҖӮдҪҺйҹіеҹҹгҒ®гғҖгӮӨгғҠгғҹгӮәгғ гҒҢеҫ©жҙ»гҒ—гҒҹгҖӮгҒ“гӮҢгҒӘгӮүгҒ°гғҖгӮӨгғ¬гӮҜгғҲжҺҘз¶ҡгҒ«гӮӮйҒңиүІгҒӘгҒ„гҖӮй«ҳйҹіеҹҹгҒҜеӨ§еӨүгҒӘж”№е–„гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгғӘгғңгғіпјҲжӯЈгҒ—гҒҸгҒҜгғ—гғӘгғігғҲгӮігӮӨгғ«пјүгғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјгҒ®зҫҺгҒ—гҒ•гҒҢж„ҹгҒҳгӮүгӮҢгӮӢгҖӮгӮ„гҒЈгҒЁжң¬й ҳзҷәжҸ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖгӮҝгғігғҮгғ гғүгғ©гӮӨгғ–гҒ§гҒҜгғЎгӮӨгғігҒ®гӮҰгғјгғҸгғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒЁеҶ…йғЁгҒ®гӮөгғ–гғҰгғӢгғғгғҲгҒҢеҚ”иӘҝгҒ—гҒҰгҖҒгҒӮгҒҹгҒӢгӮӮгҒІгҒЁгҒӨгҒ®еј·еҠӣгӮҰгғјгғҸгғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒ®гӮҲгҒҶгҒ«еӢ•дҪңгҒҷгӮӢеҝ…иҰҒгҒҢгҒӮгӮӢгҒ®гҒ гӮҚгҒҶгҖӮзӢ¬з«Ӣй§ҶеӢ•гҒҜеӨ§еӨұж•—гҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҖӮ

гҖҖгӮўгғғгғҶгғҚгғјгӮҝгғјгӮ’-6dBгҒ«еӨүжӣҙгҒҷгӮӢгғҶгӮ№гғҲгӮӮгҒ—гҒҹгҒҢгҖҒгҒ“гӮҢгҒҜгӮӮгҒЈгҒҹгҒ„гҒӘгҒ„гҖӮ-4.8dBгҒ§еҚҒеҲҶгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгғҚгғғгғҲгғҜгғјгӮҜгғ‘гғҚгғ«гҒ«гҒҜжұҺз”ЁжҖ§гӮ’жҢҒгҒҹгҒӣгҒҰгғҚгғғгғҲгғҜгғјгӮҜе®ҡж•°гҒ®еӨүжӣҙе®ҹйЁ“гӮ„еӣһи·Ҝз ”з©¶гӮӮиЎҢгҒҶдәҲе®ҡгҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҒ®гҒ гҒҢгҖҒеӣһи·Ҝгғ–гғ©гғіBгҒ§еҚҒеҲҶгҒ«жәҖи¶ігҒ§гҒҚгӮӢзөҗжһңгҒЁгҒӘгҒЈгҒҹгҖӮ

|

пј–пјҺ гҒҫгҒЁгӮҒ |

гҖҖLEGOгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгҒ§гҒ“гӮҢгҒ»гҒ©гҒ®йҹігҒҢеҮәгҒӣгӮӢгҒЁгҒҜпјҒгғ»гғ»гғ»жҲ‘гҒӘгҒҢгӮүж„ҹз„ЎйҮҸгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҢ5th AnniversaryгҖҚгҒ«гҒөгҒ•гӮҸгҒ—гҒ„зҫҺйҹігҖӮгғҖгӮӨгғҠгғҹгғғгӮҜгҒ§гғ‘гғҜгғ•гғ«гҒӘдҪҺйҹіеҹҹгҒЁз№Ҡзҙ°гҒ§зҫҺгҒ—гҒ„й«ҳйҹіеҹҹгҒҢдёҖдҪ“гҒЁгҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгҒ“гӮҢгҒҢз§ҒгҒ®жңӣгӮ“гҒ йҹігҖӮгҒ“гӮҢгҒҫгҒ§пј•е№ҙй–“гҒӢгҒ‘гҒҰжұӮгӮҒгҒҰгҒҚгҒҹйҹігҒӘгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮпјҲвҶҗзӣёеӨүгӮҸгӮүгҒҡиҮӘз”»иҮӘиіӣпјү

гҖҖгғҮгғҗгӮӨгғҮгӮЈгғігӮ°гғҚгғғгғҲгғҜгғјгӮҜгҒ®иҝҪеҠ гҒ«гӮҲгҒЈгҒҰпј’пјҳеҸ·ж©ҹгҒҜе®ҢжҲҗгҒ—гҒҹгҖӮд»ҠеәҰгҒ“гҒқжң¬еҪ“гҒ®е®ҢжҲҗгҒ гҖӮеӣһи·Ҝгғ—гғ©гғіAгҒҜеӨұж•—гҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҒҢгҖҒгҒ“гӮҢгӮӮеӢүеј·гҒ«гҒӘгҒЈгҒҹгҖӮгҒ“гҒ®еӨұж•—гҒ®е…ӢжңҚгҒ“гҒқгҒҢжҘҪгҒ—гҒҝгҒӘгҒ®гҒӢгӮӮгҒ—гӮҢгҒӘгҒ„гҖӮдёҚжәҖгҒҜи§ЈжұәгҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ«гҒӮгӮӢгҒ®гҒ гҖӮ

гҖҖгҒқгҒҶгғ»гғ»гғ»жҠҖиЎ“гӮӮгҖҒжүӢжі•гӮӮгҖҒгҒӮгӮӢгӮ“гҒ гӮҲгҖӮ

пјҲ2012.6.24пјү

и©ҰиҒҙдёӯгҒ®пј’пјҳеҸ·ж©ҹпјҲж”№пјү