|

LEGO SPEAKER 第25е ұ вүӘ第24е ұ 第26е ұвү« |

пј¬пјҘпј§пјҜгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгҒ®иЈҪдҪңгҖҖ第25е ұ

еҸҢжҢҮеҗ‘зү№жҖ§гӮігғігғ‘гӮҜгғҲLEGOгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјпј“пј”еҸ·ж©ҹ

|

пј‘пјҺ гҒҜгҒҳгӮҒгҒ« |

гҖҖеүҚеӣһе ұе‘ҠгҒ—гҒҹпј“пј’еҸ·ж©ҹгҖҒпј“пј“еҸ·ж©ҹгҒ®гғ‘гғғгӮ·гғ–гғ©гӮёгӮЁгғјгӮҝгғјж–№ејҸгҒҜеӨ§жҲҗеҠҹгҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҖӮгӮігғігғ‘гӮҜгғҲгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгӮ·гӮ№гғҶгғ гҒ«гҒҜгҒ“гӮҢгҒ—гҒӢгҒӘгҒ„пјҒгҒЁиЁҖгҒҲгӮӢгҒҸгӮүгҒ„гҒ®еҠ№жһңгҒ«ж„ҹжҝҖгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгҒ—гҒӢгӮӮпј“пј“еҸ·ж©ҹгҒ§е®ҹи·өгҒ—гҒҹгӮҲгҒҶгҒ«гҖҒе°Ӯз”ЁгҒ®гғ‘гғғгӮ·гғ–гғ©гӮёгӮЁгғјгӮҝгғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒҜеҲҘгҒ«еҝ…иҰҒгҒӘгҒҸгҖҒйҖҡеёёгҒ®гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгӮ’з«Ҝеӯҗй–Ӣж”ҫгҒ§еҲ©з”ЁгҒҷгӮҢгҒ°еҚҒеҲҶгҒ«гғ‘гғғгӮ·гғ–гғ©гӮёгӮЁгғјгӮҝгғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒЁгҒ—гҒҰеҲ©з”ЁгҒ§гҒҚгӮӢгҒ“гҒЁгӮӮзўәиӘҚгҒ§гҒҚгҒҹгҖӮгҒ“гҒҶгҒӘгҒЈгҒҰгҒҸгӮӢгҒЁгғўгғӘгғўгғӘгҒЁж–°гҒҹгҒӘзҷәжғігҒҢ湧гҒ„гҒҰгҒҸгӮӢгҖӮгҒ§гҒҚгӮӢгҒ гҒ‘гӮігғігғ‘гӮҜгғҲгҒ«гҒҫгҒЁгӮҒгҒҹгғҹгғӢгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгӮӮиүҜгҒ„гҒҢгҖҒгҒқгӮҢгҒ гҒ‘гҒ§гҒҜйқўзҷҪгҒҸгҒӘгҒ„гҖӮгҒІгҒЁгҒІгҒӯгӮҠгҒ—гҒҰгҒҝгӮҲгҒҶгғ»гғ»гғ»гҖӮ

|

пј’пјҺ е‘јеҗёзҗғгҒЁгҒ„гҒҶзҷәжғі |

гҖҖеӨҡгҒҸгҒ®жҘҪеҷЁгҒ®йҹігҒҜеӣӣж–№гҒ«еәғгҒҢгӮӢгҖӮгӮігғігӮөгғјгғҲгғӣгғјгғ«гҒӘгҒ©гҒ®зҸҫе®ҹгҒ®йҹійҹҝз©әй–“гҒ§гҒҜжҘҪеҷЁгҒӘгҒ©гҒ®зҷәйҹідҪ“гҒӢгӮүгҒ®зӣҙжҺҘйҹігӮҲгӮҠгӮӮеӨҡгҒҸгҒ®й–“жҺҘйҹігӮ’иҒҙгҒ„гҒҰгҒ„гӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гҒӘгӮӢгҖӮгҒ“гӮҢгҒ«еҜҫгҒ—гҖҒгғӘгӮ№гғӢгғігӮ°гғ«гғјгғ гҒ§гҒ®гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгӮ·гӮ№гғҶгғ гҒ§гҒҜзҷәйҹігҒ«ж–№еҗ‘жҖ§гҒҢгҒӮгӮҠгҖҒзү№гҒ«й«ҳйҹіеҹҹгҒҜгҒ»гҒЁгӮ“гҒ©еүҚж–№гҒ«ж”ҫе°„гҒ•гӮҢгӮӢгҖӮгҒ“гҒ®жҢҮеҗ‘зү№жҖ§гҒ«гӮҲгӮҠжңҖйҒ©гҒӘгғӘгӮ№гғӢгғігӮ°гғқгӮӨгғігғҲгҒҢеҲ¶йҷҗгҒ•гӮҢгҖҒгҒҫгҒҹгҖҒйғЁеұӢгҒ®з’°еўғгҒ«гӮҲгӮҠеҒҸгҒЈгҒҰеҸҚе°„гҒ—гҒҹй«ҳйҹіеҹҹгҒҢеҪұйҹҝгҒ—гҒҰгҖҒиҒҙгҒҸдҪҚзҪ®гҒ§йҹіиіӘгҒҢз•°гҒӘгӮӢзҸҫиұЎгҒҢз”ҹгҒҳгӮӢгҖӮ

гҖҖгҒҹгӮҒгҒ—гҒ«гғӘгӮ№гғӢгғігӮ°дёӯгҒ«й ӯгӮ’еүҚеҫҢгҒ—гҒҰгҒҝгӮӢгҒЁйҹіеғҸж„ҹгҒҜгӮӮгҒЁгӮҲгӮҠйҹіиіӘгҒҫгҒ§еӨ§гҒҚгҒҸеӨүеҢ–гҒ—гҒҰй©ҡгҒҸгҒ“гҒЁгҒҢгҒӮгӮӢгҖӮзү№гҒ«е•ҸйЎҢгҒӘгҒ®гҒҜйғЁеұӢе·ҰеҸігҒ®еЈҒйқўгҒ®йҹійҹҝзү№жҖ§е·®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮзүҮж–№гҒ гҒ‘гҒҢзӘ“гҒЁгҒ„гҒЈгҒҹзҠ¶жіҒгҒ§гҒҜгҒқгҒЎгӮүеҒҙгҒ®й«ҳйҹіеҹҹгҒ®еҸҚе°„гҒҢеј·гҒҸгҒӘгӮҠгҖҒйҹіеғҸгҒҢеј•гҒЈејөгӮүгӮҢгӮӢгҒ“гҒЁгҒҜе®№жҳ“гҒ«жғіеғҸгҒҢгҒ§гҒҚгӮӢгҖӮгҒ гҒӢгӮүз§ҒгҒ®гғӘгӮ№гғӢгғігӮ°гғ«гғјгғ гҒҜгҒ§гҒҚгӮӢгҒ гҒ‘е·ҰеҸігҒ®йҹійҹҝзү№жҖ§гҒҢгҒқгӮҚгҒҶгӮҲгҒҶгҒ«е·ҘеӨ«гӮ’гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгӮ№гғ”гғјгӮ«гғје‘ЁеӣІгҒ®еЈҒгҒ«гҒҜеҺҡжүӢгҒ®гӮ«гғјгғҶгғіпјҲеҘҘгҒ«зӘ“гҒҢгҒӮгӮӢгҒ®гҒ§гҒҜгҒӘгҒҸеЈҒгҒ«гӮ«гғјгғҶгғігӮ’еҗҠгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢпјүгҖҒзӘ“гҒ«гҒҜгғ–гғ©гӮӨгғігғүгҖҒдҪҺйҹіеҹҹгҒ®еҗёйҹідҪ“гҒЁгҒ—гҒҰеҲ©з”ЁгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгӮҪгғ•гӮЎгғјгӮӮеә§гӮӢзӣ®зҡ„гҒ§гҒҜгҒӘгҒҸе·ҰеҸігҒ«зҪ®гҒҚгҖҒгӮӮгҒЎгӮҚгӮ“гҖҒгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгӮ·гӮ№гғҶгғ гҒҜе·ҰеҸіеқҮзӯүгҒ«иЁӯзҪ®гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгҒҫгҒҹгҖҒгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгӮ·гӮ№гғҶгғ гҒ®е‘ЁеӣІгҒ«еҚҒеҲҶгҒӘз©әй–“гӮ’з©әгҒ‘гӮӢгҒ“гҒЁгӮӮйҮҚиҰҒгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖдҪҷи«ҮгҒ§гҒӮгӮӢгҒҢгҖҒз§ҒгҒ®гғӘгӮ№гғӢгғігӮ°гғ«гғјгғ гҒ«гҒҜеӨҡгҒҸгҒ®жҘҪеҷЁгӮ’й…ҚзҪ®гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгғҙгӮЎгӮӨгӮӘгғӘгғігҖҒгғҒгӮ§гғӯгҖҒгӮўгӮігғјгӮ№гғҶгӮЈгғғгӮҜгӮ®гӮҝгғјгҖҒгӮҪгғӘгғғгғүгӮ®гӮҝгғјгҖҒгғ•гғ«гғјгғҲгғ»гғ»гғ»гҒ“гӮҢгӮүгҒҜеҶҚз”ҹйҹігҒ«еҸҚеҝңгҒ—гҒҰиҮӘиә«гӮӮзҷәйҹідҪ“гҒЁгҒӘгӮӢгҖӮйҹігҒ«жҪӨгҒ„гӮ’дёҺгҒҲгӮӢгҒҹгӮҒгҒ®йҮҚиҰҒгҒӘгғҮгғҗгӮӨгӮ№гҒӘгҒ®гҒ гҖӮе·ЁеӨ§гҒӘгӮігғігӮөгғјгғҲгғӣгғјгғ«гҒ§гҒҹгҒЈгҒҹпј‘жң¬гҒ®гӮҪгғӯгғҙгӮЎгӮӨгӮӘгғӘгғігҒҢгҒӮгӮҢгҒ гҒ‘йӣ„еӨ§гҒӘйҹігӮ’еҘҸгҒ§гӮүгӮҢгӮӢгҒ®гҒҜгӮҪгғӘгӮ№гғҲгҒ®еҠӣйҮҸгӮӮйҮҚиҰҒгҒ§гҒӮгӮӢгҒҢгҖҒгӮ№гғҶгғјгӮёдёҠгҒ®еӨҡгҒҸгҒ®жҘҪеҷЁгҒҹгҒЎгҒҢе…ұйіҙгҒ—гҒҰйіҙгӮҠйҹҝгҒ„гҒҰгҒ„гӮӢгҒӢгӮүгҒ гҒЁжҖқгҒҶгҖӮгҒ“гҒ®еҠ№жһңгӮ’з§ҒгҒ®гғӘгӮ№гғӢгғігӮ°гғ«гғјгғ гҒ«гӮӮж¬ІгҒ—гҒ„гҒ®гҒ гҖӮе®ҹйҡӣгҖҒгғҗгғғгғҸгҒ®з„ЎдјҙеҘҸгғҒгӮ§гғӯзө„жӣІгӮ’иҒҙгҒ„гҒҰгҒ„гӮӢгҒЁгҒҚгҒ«йғЁеұӢгҒ®гғҒгӮ§гғӯгҒ«и§ҰгӮҢгҒҰгҒҝгӮӢгҒЁеЈ®еӨ§гҒ«е…ұйіҙгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгӮҸгҒӢгӮӢгҖӮгҒ“гӮҢгҒҜгғҺгӮӨгӮәгҒ гҒЁгҒ„гҒҶгҒІгӮҮгҒҶгҒӢгӮӮгҒӮгӮӢгҒ гӮҚгҒҶгҖӮгҒ—гҒӢгҒ—гҖҒеҘҪгҒҫгҒ—гҒ„йҹігҒӘгӮүгҒ°жҪӨгҒ„гҒӘгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖгҒ“гҒ®жҢҮеҗ‘зү№жҖ§гҒ®е•ҸйЎҢгҒ«еҸ–гӮҠзө„гӮ“гҒ гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгӮ·гӮ№гғҶгғ гӮӮгҒӮгӮӢгҖӮBOSEгҒ®жңүеҗҚгҒӘ901гҒЁгҒ„гҒҶгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгӮ·гӮ№гғҶгғ гҒҜ11.5cmгғ•гғ«гғ¬гғігӮёгғҰгғӢгғғгғҲгҒҢпјҷжң¬дҪҝз”ЁгҒ•гӮҢгҒҰгҒҠгӮҠгҖҒгҒӘгӮ“гҒЁгҖҒгҒқгҒ®гҒҶгҒЎпј‘жң¬гҒ гҒ‘гҒҢеүҚйқўгҒ«д»ҳгҒ‘гӮүгӮҢгҒҰгҒ„гҒҰж®ӢгӮҠпјҳжң¬гҒҜиғҢйқўгҒ«гҒӮгӮӢгҒ®гҒ гҖӮгҒ“гӮҢгҒҜгғңгғјгӮәеҚҡеЈ«гҒҢгғӣгғјгғ«гҒ®йҹійҹҝзү№жҖ§гӮ’жё¬е®ҡгҒ—гҒҹзөҗжһңгҖҒзӣҙжҺҘйҹігҒ«еҜҫгҒ—гҒҰпјҳеҖҚгҒ®й–“жҺҘйҹігҒҢжё¬е®ҡгҒ•гӮҢгҒҹгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒӢгӮүй–ӢзҷәгҒ•гӮҢгҒҹгӮӮгҒ®гҒ гҒЁгҒ„гҒҶгҖӮ

гҖҖжҢҮеҗ‘зү№жҖ§гҒ®з„ЎгҒ„гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгӮ·гӮ№гғҶгғ ж–№ејҸгҒЁгҒ—гҒҰжңүеҗҚгҒӘгҒ®гҒҢе‘јеҗёзҗғгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒ“гӮҢгҒҜеӨҡйқўдҪ“гҒ®е‘ЁеӣІгҒ«зҗғзҠ¶гҒ«еҸ–гӮҠд»ҳгҒ‘гӮүгӮҢгҒҹеӨҡгҒҸгҒ®гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒӢгӮүгҒӮгҒҹгҒӢгӮӮйўЁиҲ№гҒ®гӮҲгҒҶгҒ«е‘јеҗёгӮ’гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгӮҲгҒҶгҒӘй§ҶеӢ•гӮ’иЎҢгҒ„гҖҒAIMжӢЎж•ЈеҠӣе ҙгҒ®еҠ№жһңгҒ«гӮҲгӮҠе…Ёж–№еҗ‘гҒ«йҹіең§гӮ’ж”ҫе°„гҒҷгӮӢгӮ·гӮ№гғҶгғ гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮзҗҶжғізҡ„гҒӘзӮ№йҹіжәҗгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒгҒӘгҒҠгҒӢгҒӨжҢҮеҗ‘зү№жҖ§гҒҢз„ЎгҒ„гҒ®гҒ§йҹіе ҙгҒҢеәғгҒҢгӮҠйҹіеғҸе®ҡдҪҚгӮӮиүҜгҒ„гҖӮз§ҒгӮӮдёҖеәҰгғҲгғ©гӮӨгҒ—гҒҰгҒҝгҒҹгҒ„ж–№ејҸгҒ§гҒӮгӮӢгҒЁиҖғгҒҲгҒҰгҒ„гӮӢгҒҢгҖҒгҒ“гҒ®гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгӮ·гӮ№гғҶгғ гҒҜз©әдёӯгҒ«еҗҠгӮӢеҝ…иҰҒгҒҢгҒӮгӮҠгҖҒгҒ—гҒЈгҒӢгӮҠгҒЁгҒ—гҒҹиЁӯзҪ®гҒҢйӣЈгҒ—гҒ„еҒҙйқўгӮӮгҒӮгӮӢгҖӮгҒ—гҒӢгҒ—жңҖеӨ§гҒ®е•ҸйЎҢгҒҜгӮўгғігғ—гӮ’еҶ…и”өгҒ—гҒҹгӮўгӮҜгғҶгӮЈгғ–гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјж–№ејҸгҒЁгҒ—гҒӘгҒ„гҒЁеӨҡгҒҸгҒ®гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгӮ’пј‘еҸ°гҒ®гӮўгғігғ—гҒ§й§ҶеӢ•гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҜеӣ°йӣЈгҒ§гҒӮгӮӢгҒ“гҒЁгҒ гҖӮBOSEгҒ®901гҒ®иӘ¬жҳҺиіҮж–ҷгҒ«гӮҲгӮӢгҒЁзӣҙеҲ—гҒ«гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒҢжҺҘз¶ҡгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгӮүгҒ—гҒ„гҖӮгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒҜдёҰеҲ—гҒ®жҺҘз¶ҡгҒӘгӮүгҒ°дә’гҒ„гҒ®е№ІжёүгҒҜз”ҹгҒҳгҒӘгҒ„гҒҢгҖҒзӣҙеҲ—гҒ§гҒҜдә’гҒ„гҒ«иІ иҚ·гҒЁгҒӘгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢиҖғгҒҲгӮүгӮҢгҖҒгӮҲгҒ»гҒ©гҒ®жҠҖиЎ“еҠӣгҒҢз„ЎгҒ‘гӮҢгҒ°йӣЈгҒ—гҒ„ж–№жі•гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒ—гҒӢгҒ—гҖҒдёҰеҲ—жҺҘз¶ҡгҒ§гҒҜгӮӨгғігғ”гғјгғҖгғігӮ№гҒҢдҪҺдёӢгҒҷгӮӢгҒ®гҒ§гҖҒдёҖиҲ¬зҡ„гҒӘ8О©гҒ®гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒ§гҒҜпј’жң¬гҒҢйҷҗз•ҢгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒ“гҒ®гӮҲгҒҶгҒӘзҗҶз”ұгҒӢгӮүз„ЎжҢҮеҗ‘зү№жҖ§гҒ®е‘јеҗёзҗғгӮ·гӮ№гғҶгғ гҒҜиҰӢйҖҒгҒЈгҒҰгҒ„гҒҹгҒ®гҒ гҒҢгғ»гғ»гғ»гҖӮ

|

пј“пјҺ еҸҢжҢҮеҗ‘зү№жҖ§гӮ·гӮ№гғҶгғ пј“пј”еҸ·ж©ҹгҒ®иЁӯиЁҲ |

гҖҖпј’жң¬гҒ®гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒҢдёҰеҲ—жҺҘз¶ҡгҒ®йҷҗз•ҢгҒ§гҒӮгӮҢгҒ°гҖҒгҒ“гӮҢгӮ’еүҚеҫҢгҒ«й…ҚгҒ—гҒҰеҸҢжҢҮеҗ‘зү№жҖ§гӮ·гӮ№гғҶгғ гӮ’йҖ гӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгӮӢгҖӮ1еҜҫ1гҒ®ж”ҫе°„гҒ§гҒӮгӮӢгҒҢиғҢйқўгҒ®гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒҢеҚҒеҲҶгҒ«йҹіе ҙж„ҹгӮ’еәғгҒ’гҒҰгҒҸгӮҢгӮӢгҒЁжңҹеҫ…гҒ§гҒҚгӮӢгҖӮз§ҒгҒ®еҘҪгҒҚгҒӘINFINITYгҒЁгҒ„гҒҶгғЎгғјгӮ«гғјгҒ®гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгӮ·гӮ№гғҶгғ гҒ«гҒҜиғҢйқўгҒ«гғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјгӮ’й…ҚгҒ—гҒҰеҸҢжҢҮеҗ‘зү№жҖ§гҒЁгҒ—гҒҹгғўгғҮгғ«гӮӮеӨҡгҒҸиҰӢгӮүгӮҢгӮӢгҖӮгҒ•гӮүгҒ«гҖҒпј“пј”еҸ·ж©ҹгҒ§гҒҜгғ‘гғғгӮ·гғ–гғ©гӮёгӮЁгғјгӮҝгғјж–№ејҸгҒЁгҒ—гҒҰеҗҢгҒҳгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгӮ’е·ҰеҸіеҒҙйқўгҒ«гӮӮеҸ–гӮҠд»ҳгҒ‘гҒҰпј”гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒ«гӮҲгӮҠдҪҺйҹіеҹҹгҒ§гҒҜеӣӣж–№гҒ«йҹігӮ’ж”ҫе°„гҒҷгӮӢдәңе‘јеҗёзҗғгҒЁгҒ—гҒҰгҒ®еӢ•дҪңгӮ’зӢҷгҒҶгҖӮпјҲдҪҺйҹіеҹҹгҒ§гҒҜжҢҮеҗ‘зү№жҖ§гҒ®е•ҸйЎҢгҒҜе°‘гҒӘгҒ„гҒ®гҒ§гҒҜгҒӮгӮӢгҒҢгғ»гғ»гғ»пјү

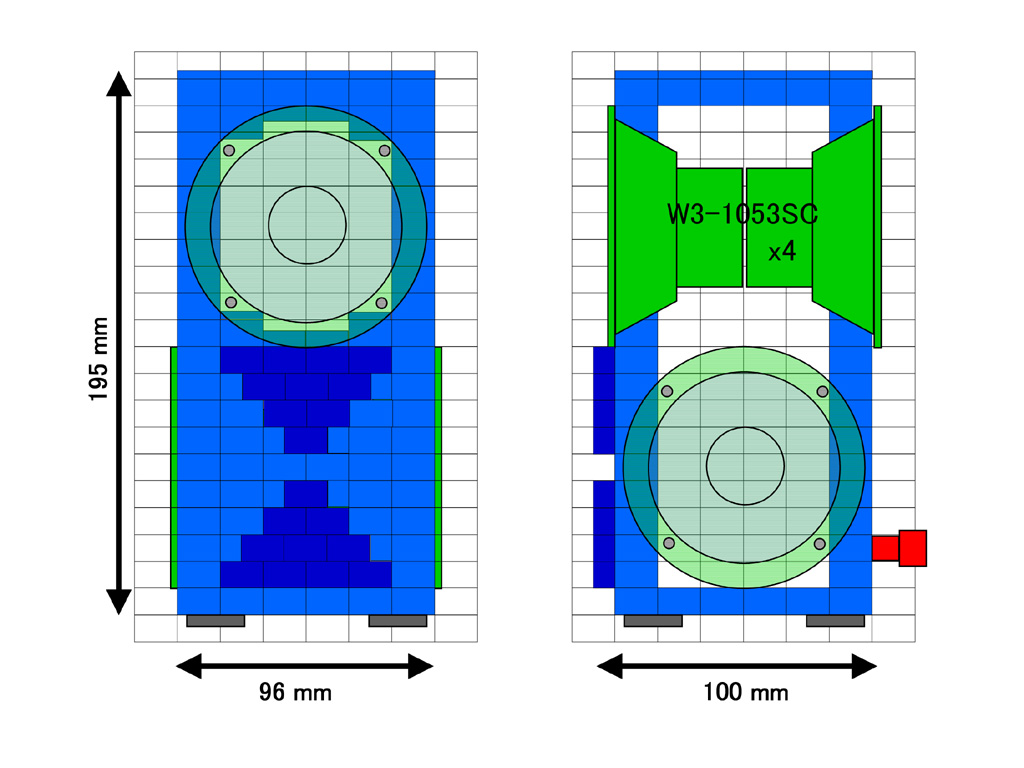

гҖҖеӣіпј‘гҒ«ж§ӢйҖ еӣігӮ’зӨәгҒҷгҖӮгҒ©гҒЎгӮүгҒҢжӯЈйқўгҒӢгӮҸгҒӢгӮҠгҒ«гҒҸгҒ„гҒҢгҖҒдёүи§’гҒ®йҖ еҪўгҒ®гҒӮгӮӢйқўгҒҢжӯЈйқўгҒ§гҖҒ100mmеӣӣж–№гҒ§й«ҳгҒ•200mmгҒ®гӮігғігғ‘гӮҜгғҲгҒӘгӮЁгғігӮҜгғӯгғјгӮёгғЈгҒ«пј”жң¬гҒ®8cmгғ•гғ«гғ¬гғігӮёгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгӮ’иЈ…зқҖгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮпј”жң¬гҒ®гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгӮ’зҙҚгӮҒгӮӢйҷҗз•ҢгӮөгӮӨгӮәгҒЁгҒ—гҒҹгҖӮ

дёҠеҒҙгҒ®еүҚеҫҢйқўпј’жң¬гҒ®гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒҢгӮўгӮҜгғҶгӮЈгғ–гғҰгғӢгғғгғҲгҒ§иғҢйқўгҒ®гӮҝгғјгғҹгғҠгғ«гҒ«дёҰеҲ—гҒ«жҺҘз¶ҡгҒ•гӮҢгӮӢгҖӮдёӢеҒҙе·ҰеҸійқўгҒ®пј’жң¬гҒ®гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒҜз©әж°—гӮ’д»ӢгҒ—гҒҰй§ҶеӢ•гҒ•гӮҢгӮӢгғ‘гғғгӮ·гғ–гғ©гӮёгӮЁгғјгӮҝгғјеӢ•дҪңгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮеҶ…йғЁгҒҜгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒ®гғһгӮ°гғҚгғғгғҲгҒ§гӮ®гғҘгӮҰи©°гӮҒгҒ гҒҢгҖҒеҶ…е®№з©ҚгҒ«й–ўдҝӮгҒ—гҒӘгҒ„гғ‘гғғгӮ·гғ–гғ©гӮёгӮЁгғјгӮҝгғјж–№ејҸгҒӘгӮүгҒ§гҒҜгҒ®и¶…гӮігғігғ‘гӮҜгғҲиЁӯиЁҲгҒ гҖӮгҒ“гӮҢгҒҢгғҗгӮ№гғ¬гғ•ж–№ејҸгҒӘгӮүгҒ°гӮӮгҒЈгҒЁгӮөгӮӨгӮәгӮ’еӨ§гҒҚгҒҸгҒ—гҒҰеҶ…е®№з©ҚгӮ’зўәдҝқгҒ—гҒӘгҒ„гҒЁдҪҺйҹіеҹҹгҒҢгӮ№гӮ«гӮ№гӮ«гҒ«гҒӘгӮӢгҒ“гҒЁгҒ гӮҚгҒҶгҖӮ

гҖҖд»ҠеӣһгҒҜгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒ®йҒёе®ҡгҒ«гӮӮж°—гӮ’дҪҝгҒЈгҒҹгҖӮпјҳжң¬гӮӮдҪҝз”ЁгҒҷгӮӢгҒ®гҒ§е®үдҫЎгҒ§гҒӮгӮӢеҝ…иҰҒгҒҢгҒӮгӮӢгҖӮгҒ•гӮүгҒ«гҖҒгҒқгҒ®гҒҶгҒЎпј”жң¬гҒҜгғ‘гғғгӮ·гғ–гғ©гӮёгӮЁгғјгӮҝгғјдҪҝз”ЁгҒӘгҒ®гҒ§й«ҳдҫЎгҒӘгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒ§гҒҜгӮӮгҒЈгҒҹгҒ„гҒӘгҒ„гҖӮ8cmгғ•гғ«гғ¬гғігӮёгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒ§йҒ©еҪ“гҒӘж©ҹзЁ®гҒЁгҒ—гҒҰTangBandгҖҖгҒ®W3-1053SCгӮ’йҒёгӮ“гҒ гҖӮгҒ“гҒ®гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒҜеҚғеҶҶеҸ°гҒ§иіје…ҘгҒ§гҒҚгӮӢе®үдҫЎе“ҒгҒ«гҒ—гҒҰгҒҜдҪңгӮҠгӮӮгҒ—гҒЈгҒӢгӮҠгҒ—гҒҰгҒҠгӮҠгҖҒгғқгғӘгғ—гғӯгғ”гғ¬гғігӮігғјгғігӮӮиүҜеҘҪгҒӘйҹіиіӘгҒҢжңҹеҫ…гҒ§гҒҚгӮӢгҖӮгҒ„гҒ«гҒ—гҒҲгҒ®пј—еҸ·ж©ҹгҒ§гҒҜеҗҢзЁ®гҒ®W3-881SJгӮ’з”ЁгҒ„гҒҹгҒҢй«ҳгҒ„и©•дҫЎгҒ®гҒ§гҒҚгӮӢгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҖӮW3-1053SCгҒҜгҒ“гҒ®гғ•гғ¬гғјгғ гӮ’гғҖгӮӨгӮӯгғЈгӮ№гғҲгҒӢгӮүгғ—гғ¬гӮ№гғ•гғ¬гғјгғ гҒ«гҒ—гҒҹе»үдҫЎзүҲгҒӘгҒ®гҒ гҖӮ

гҖҖгҒ—гҒӢгҒ—гҖҒгҒ“гҒ“гҒ§е•ҸйЎҢзҷәз”ҹгҖӮгғһгӮ°гғҚгғғгғҲгҒ®гғ—гғ©гӮ№гғҒгғғгӮҜгӮ«гғҗгғјгҒҢгӮҸгҒҡгҒӢгҒ«йӮӘйӯ”гҒ—гҒҰгҖҒгҒ“гҒ®иЁӯиЁҲгӮөгӮӨгӮәгҒ«еҜҫеҗ‘й…ҚзҪ®гҒ§гҒҚгҒӘгҒ„гҒ®гҒ гҖӮд»ҠеӣһгҒ®иЁӯиЁҲгҒ§гҒҜгӮ®гғӘгӮ®гғӘгҒ®еҶ…е®№з©ҚгҒӘгҒ®гҒ§гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒ®гғһгӮ°гғҚгғғгғҲгӮӮгӮігғігғ‘гӮҜгғҲгҒӘгғҚгӮӘгӮёгӮҰгғ гҒҢжқЎд»¶гҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҒ®гҒ гҒҢгғ»гғ»гғ»гҖӮгҒЎгӮҮгҒЈгҒЁд№ұжҡҙгҒ гҒҢгғ—гғ©гӮ№гғҒгғғгӮҜгӮ«гғҗгғјгӮ’еӨ–гҒ—гҒҰгҒ—гҒҫгҒ„гҖҒгҒ“гӮҢгҒ«еҜҫеҮҰгҒ—гҒҹгҖӮ

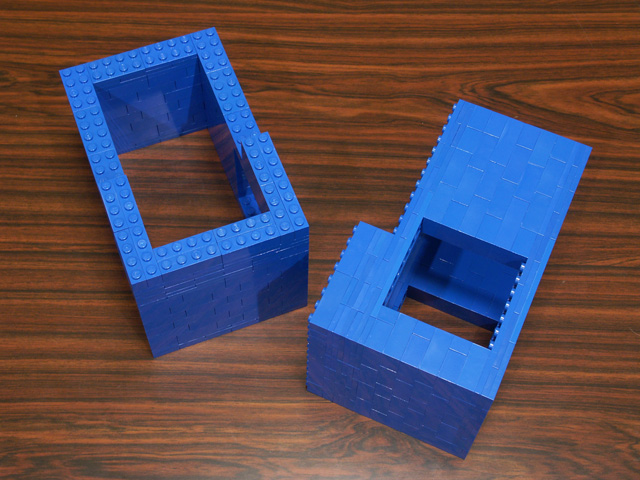

гҖҖзө„гҒҝз«ӢгҒҰж–№ејҸгҒҜжңҖиҝ‘гҒ§гҒҜгӮҒгҒҡгӮүгҒ—гҒ„еһӮзӣҙзө„гҒҝз«ӢгҒҰгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒ“гӮҢгҒҜгӮЁгғігӮҜгғӯгғјгӮёгғЈгҒ®пј”йқўгҒ«еҗҢгҒҳгӮҲгҒҶгҒ«гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгӮ’й…ҚгҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ§гҖҒеә•йқўгҒҢLEGOгғ–гғӯгғғгӮҜгҒ®иЈҸйқўгҒ«гҒӘгӮӢгҖӮ

гҖҖе®ҹеҠ№зҡ„гҒӘеҶ…е®№з©ҚгҒҜгҒҹгҒЈгҒҹгҒ®0.4гғӘгғғгғҲгғ«зЁӢеәҰгҒ—гҒӢгҒӘгҒҸгҖҒгғ‘гғғгӮ·гғ–гғ©гӮёгӮЁгғјгӮҝгғјгҒ®еҠ№жһңгҒ«жңҹеҫ…гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

пјңпј“пј”еҸ·ж©ҹгҖҖеҹәжң¬д»•ж§ҳпјһ

гғ»еҪўејҸпјҡеҸҢжҢҮеҗ‘зү№жҖ§йҹіе ҙеһӢгӮігғігғ‘гӮҜгғҲгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгӮ·гӮ№гғҶгғ

гғ»ж–№ејҸпјҡгғҖгғ–гғ«гғ•гғ«гғ¬гғігӮёгғЎгӮӨгғігғҰгғӢгғғгғҲпјӢгғҖгғ–гғ«гғ‘гғғгӮ·гғ–гғ©гӮёгӮЁгғјгӮҝгғјж–№ејҸ

гғ»зө„гҒҝз«ӢгҒҰж–№жі•пјҡгғҗгғјгғҶгӮЈгӮ«гғ«гӮҝгӮӨгғ—пјҲеһӮзӣҙзө„гҒҝз«ӢгҒҰпјү

гғ»гӮЁгғігӮҜгғӯгғјгӮёгғЈж–№ејҸпјҡпј”йқўгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲжҗӯијүеҜҶй–үеһӢ

гғ»дҪҝз”ЁгғҰгғӢгғғгғҲпјҡTangBand W3-1053SCгҖҖгғқгғӘгғ—гғӯгғ”гғ¬гғігӮігғјгғі 8cmгғ•гғ«гғ¬гғігӮё

гғ»еӨ–еҪўеҜёжі•пјҡW96mmгҖҖH195mmгҖҖD100mm

гғ»е®ҹеҠ№еҶ…е®№з©Қпјҡзҙ„0.4гғӘгғғгғҲгғ«

гғ»гғ‘гғғгӮ·гғ–гғ©гӮёгӮЁгғјгӮҝгғје…ұжҢҜе‘Ёжіўж•°пјҡ104Hz

гғ»гӮ·гӮ№гғҶгғ гӮӨгғігғ”гғјгғҖгғігӮ№пјҡ4О©

|

пј”пјҺ иЈҪдҪңйҒҺзЁӢ |

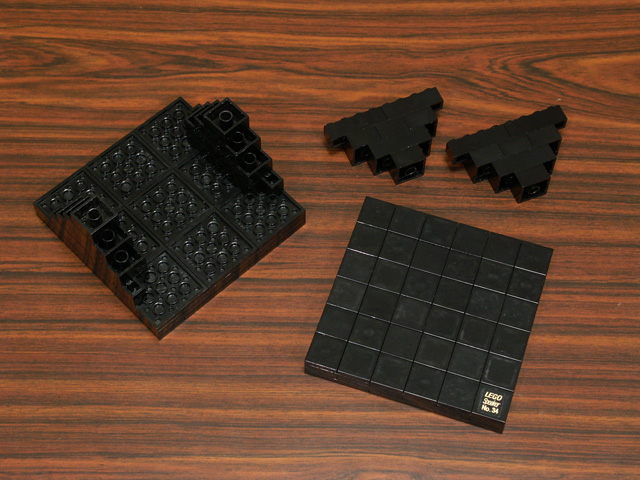

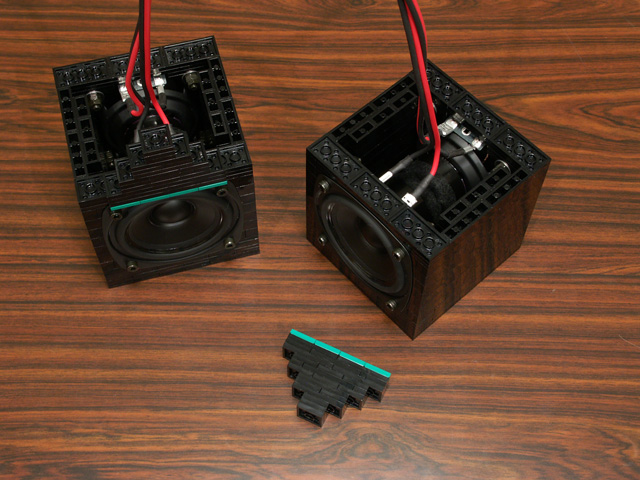

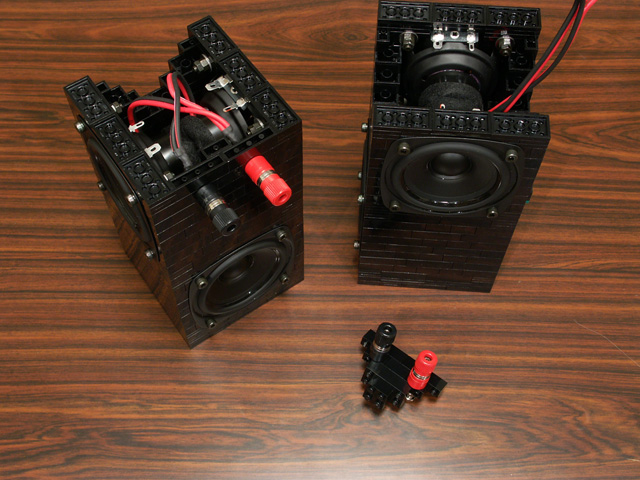

гҖҖеҶҷзңҹпј’гҒ«е…Ёж§ӢжҲҗйғЁе“ҒгӮ’зӨәгҒҷгҖӮгӮігғігғ‘гӮҜгғҲгӮ·гӮ№гғҶгғ гҒӘгҒ®гҒ§е·ҰеҸігҒ§гӮӮгҒ“гӮҢгҒ гҒ‘гҒ§гҒӮгӮӢгҒҢгҖҒпјҳжң¬гҒ®гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲзҫӨгҒҢиӘҮгӮүгҒ—гҒ„гҖӮжҷ®йҖҡгҒ гҒЁгғҸгӮігҒЁгҒӘгӮӢгӮЁгғігӮҜгғӯгғјгӮёгғЈгғ•гғ¬гғјгғ гҒҢгҒӮгӮӢгҒ®гҒ гҒҢгҖҒд»ҠеӣһгҒҜгғ‘гғҚгғ«е·Ҙжі•гҒӘгҒ®гҒ§гғ•гғ¬гғјгғ гҒҢеӯҳеңЁгҒ—гҒӘгҒ„гҒ®гҒҢзү№еҫҙгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒ§гҒҜеҖӢгҖ…гҒ®йғЁе“ҒгӮ’иӘ¬жҳҺгҒ—гӮҲгҒҶгҖӮ

гҖҖеҶҷзңҹпј“гҒ«гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгғ‘гғҚгғ«гӮ’зӨәгҒҷгҖӮгҒ“гҒ®гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲW3-1053SCгҒҜеӣӣи§’гҒ„гғ•гғ©гғігӮёгҒҢеӨ§еӨүзӢӯгҒҸеҸ–гӮҠд»ҳгҒ‘гҒ«иӢҰеҠҙгҒ—гҒҹгҖӮLEGOгғ–гғӯгғғгӮҜгӮ’з№Ҡзҙ°гҒ«еҠ е·ҘгҒ—гҒҰеҸ–гӮҠд»ҳгҒ‘жһ гӮ’иӘҝж•ҙгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгғҚгӮёз©ҙгҒҜз”ЁгҒ„гҒҡгҒ«гҒ„гҒӨгӮӮгҒ®гӮҲгҒҶгҒ«жһ гҒ®гӮЁгғғгӮёгҒ«гғҜгғғгӮ·гғЈгҒ§еј•гҒЈжҺӣгҒ‘гҒҰгғ•гғ©гғігӮёгӮ’еӣәе®ҡгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮдёүи§’гҒ®гӮөгӮӨгғүгҒ®йғЁеҲҶгҒҢгҒӢгӮ“гҒ”гҒҶгҒ—гҒҰгӮЁгғігӮҜгғӯгғјгӮёгғЈгӮ’ж§ӢжҲҗгҒҷгӮӢгҖӮ

гҖҖгғ—гғ©гӮ№гғҒгғғгӮҜгӮ«гғҗгғјгӮ’еӨ–гҒ—гҒҹгғһгӮ°гғҚгғғгғҲгҒ«гҒҜжҺҘзқҖеүӨгҒ®и·ЎгҒҢж®ӢгҒЈгҒҹгҒ®гҒ§гғ•гӮ§гғ«гғҲгӮ·гғјгғ«гӮ’иІјгҒЈгҒҹгҒҢгҖҒй«ҳйҹіеҹҹгҒ®еҗёйҹіжқҗгҒЁгҒ—гҒҰе°‘гҒ—гҒҜеҠ№гҒҸгҒ гӮҚгҒҶгҖӮгҒ“гҒ®гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгғ‘гғҚгғ«гӮ’пјҳеҖӢиЈҪдҪңгҒ—гҒҹгҖӮ

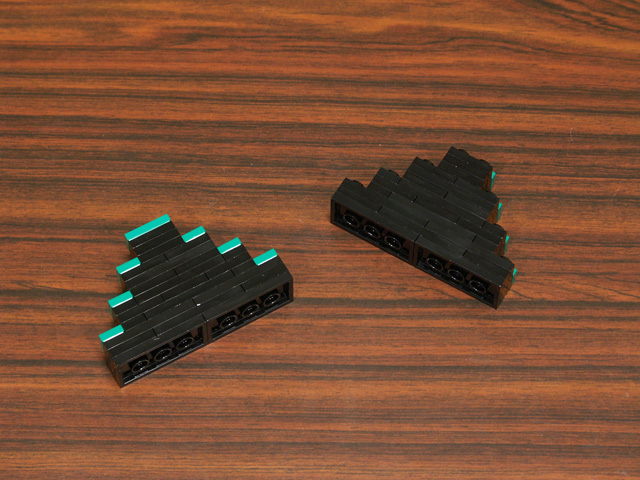

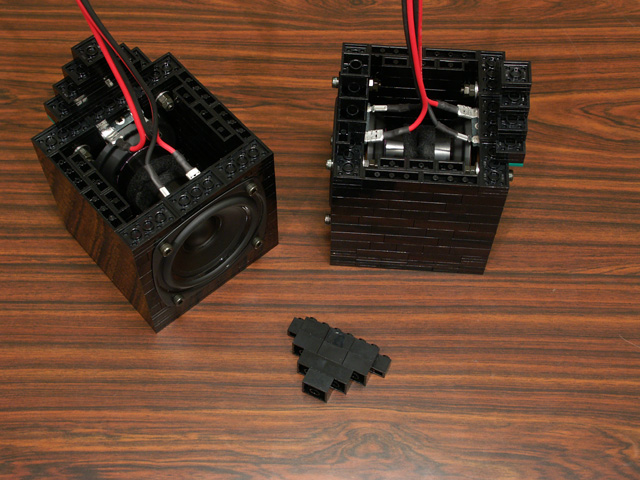

гҖҖеҶҷзңҹпј”гҒҜгғҲгғғгғ—гғ‘гғҚгғ«гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгғ—гғ¬гғјгғҲгғ–гғӯгғғгӮҜпј“жһҡпјӢгӮҝгӮӨгғ«гғ–гғӯгғғгӮҜпјҲгҒ“гӮҢгҒҫгҒ§гғ‘гғҚгғ«гғ–гғӯгғғгӮҜгҒЁе‘јгӮ“гҒ§гҒ„гҒҹгҒҢжӯЈејҸеҗҚз§°гҒҜгӮҝгӮӨгғ«гҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҒ®гҒ§д»ҠеҫҢгҒҜгҒ“гҒҶе‘јгҒ¶пјүгҒ§12.8mmгҒ®еҺҡгҒ•гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮLEGO Speaker No.34гҒ®гӮЁгғігғ–гғ¬гғ гҒҢе…үгӮӢгҖӮ

гҖҖеҶҷзңҹпј•гҒҜгғңгғҲгғ гғ‘гғҚгғ«гҖӮгғ—гғ¬гғјгғҲгғ–гғӯгғғгӮҜпј“жһҡгҒ§еҺҡгҒ•9.6mmгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒ“гҒ®гӮөгӮӨгӮәгҒ§гҒҜгҒЁгҒҰгӮӮеј·еӣәгҒ гҖӮ

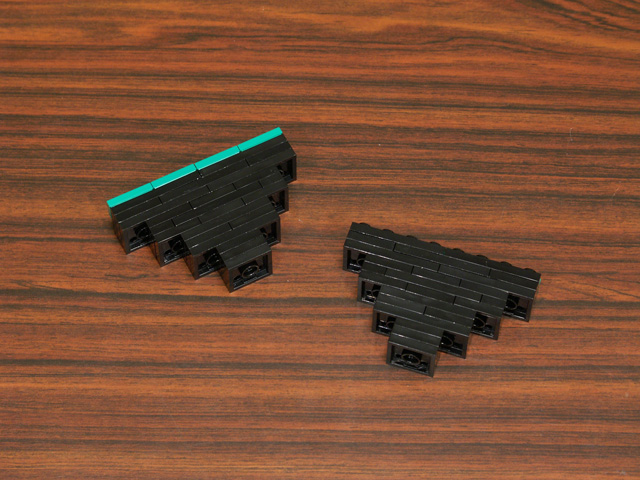

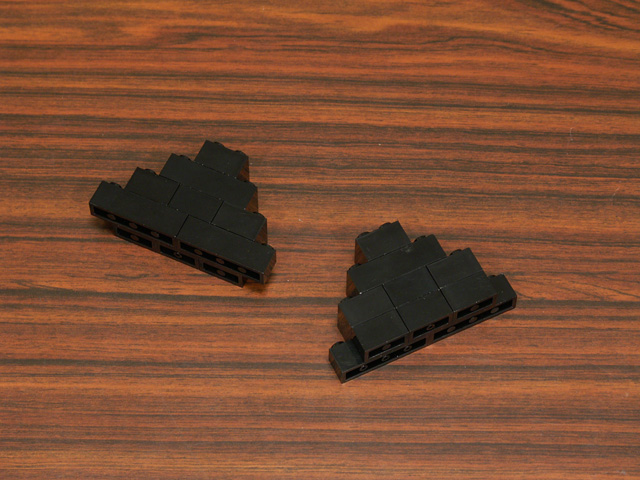

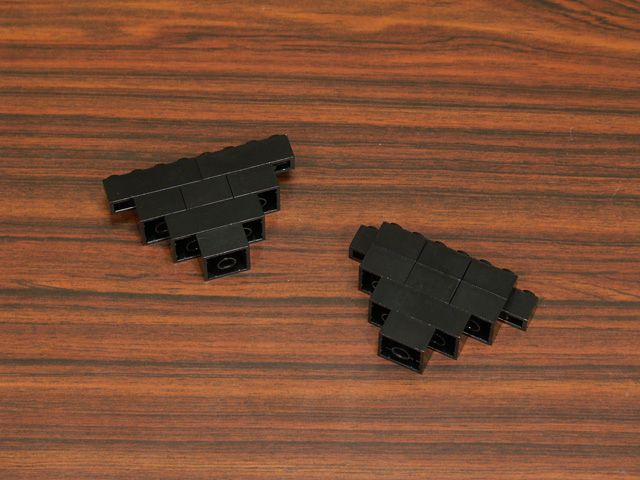

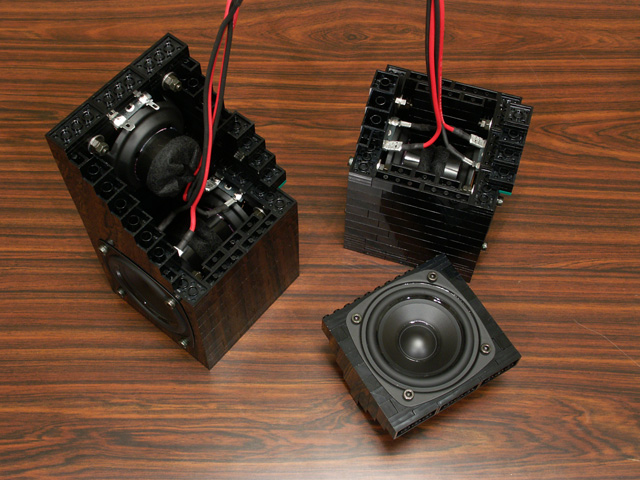

гҖҖгғ‘гғҚгғ«BпјҲеүҚпјүгӮ’еҶҷзңҹпј–гҒ«зӨәгҒҷгҖӮгҒ“гҒ®гғ‘гғҚгғ«гҒҜдёүи§’гҒ®ж§ӢйҖ гӮ’еҲ©з”ЁгҒ—гҒҹгғҮгӮ¶гӮӨгғігғ‘гғҚгғ«гҒ§гҒӮгӮҠеүҚйқўгҒ гҒ‘гҒ«з”ЁгҒ„гӮӢгӮӮгҒ®гҒ§е·ҰеҸіз”ЁгҒ«пј’жһҡгҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖгғ‘гғҚгғ«AпјҲеүҚпјүгӮ’еҶҷзңҹпј—гҒ«зӨәгҒҷгҖӮгҒ“гӮҢгӮӮеүҚйқўе°Ӯз”ЁгҖӮеҶҷзңҹпјҳгҒҜгғ‘гғҚгғ«BпјҲгӮҝгғјгғҹгғҠгғ«пјүгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮиғҢйқўдёӢйғЁгҒ«з”ЁгҒ„гӮӢгҖӮ гҖҖеҶҷзңҹпјҷгҒҢгғ‘гғҚгғ«BгҒ§пј”еҖӢгҖҒеҶҷзңҹпј‘пјҗгҒ®гғ‘гғҚгғ«AгҒҜпј–еҖӢиЈҪдҪңгҒ—гҒҹгҖӮгӮҲгҒҸиҰӢгӮӢгҒЁгҒ“гӮҢгӮүгҒ®дёүи§’гғ‘гғҚгғ«гҒҜгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲеӣәе®ҡгғҚгӮёгҒЁгҒ®е№ІжёүйҳІжӯўгҒ®гҒҹгӮҒгҒ«дёҖйғЁгҒҢ8mmе№…гҒЁгҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

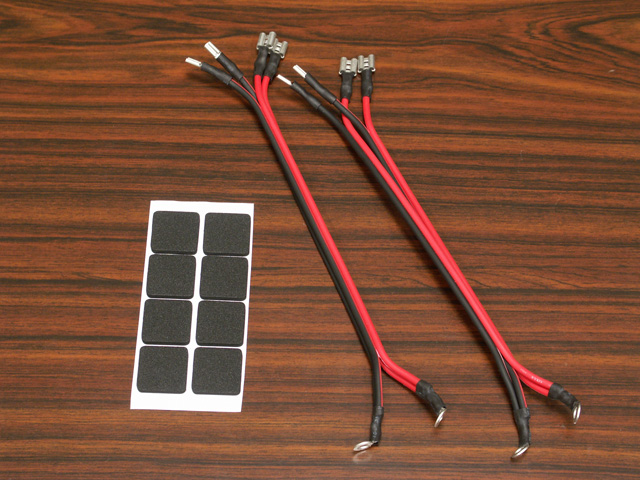

гҖҖеҶҷзңҹпј‘пј‘гҒҢгҒқгҒ®д»–гҒ®й…Қз·ҡгӮұгғјгғ–гғ«гҒЁгӮӨгғігӮ·гғҘгғ¬гғјгӮҝгғјгҒ®гӮҰгғ¬гӮҝгғігӮ·гғјгғ«гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгӮҝгғјгғҹгғҠгғ«гҒӢгӮүгҒ®пј’гҒӨгҒ®гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒ®жҺҘз¶ҡгҒҜеҚҳгҒӘгӮӢдёҰеҲ—жҺҘз¶ҡгҒӘгҒ®гҒ§гӮұгғјгғ–гғ«гҒ§еҲҶй…ҚгҒ—гҒҹгҖӮ

гҖҖзө„гҒҝз«ӢгҒҰйҒҺзЁӢгҒҜеҶҷзңҹгӮ’з”ЁгҒ„гҒҰиӘ¬жҳҺгҒҷгӮӢгҖӮ

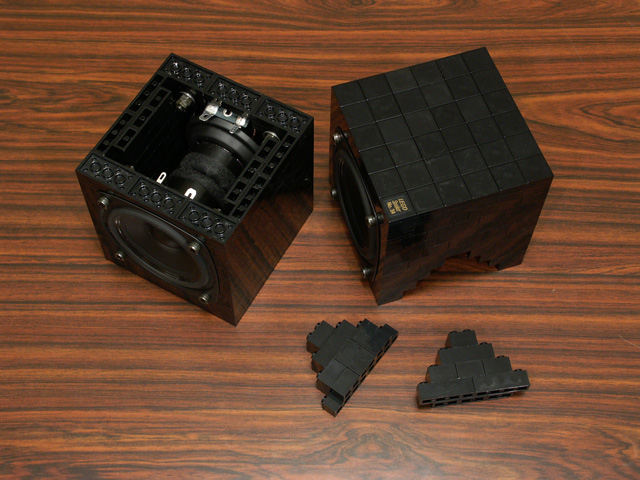

гҒҫгҒҡгҒҜгғҲгғғгғ—гғ‘гғҚгғ«гҒ«гғ‘гғҚгғ«AгӮ’пј’еҖӢеҸ–гӮҠд»ҳгҒ‘гӮӢпјҲеҶҷзңҹпј‘пј’пјүгҖӮж¬ЎгҒ«гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгғ‘гғҚгғ«гӮ’еүҚйқўгҒ«д»ҳгҒ‘гӮӢпјҲеҶҷзңҹпј‘пј“пјүгҖӮ

гҖҖгҒ•гӮүгҒ«иғҢйқўгҒ«гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгғ‘гғҚгғ«гӮ’еҜҫеҗ‘гҒ«еҸ–гӮҠд»ҳгҒ‘пјҲеҶҷзңҹпј‘пј”пјүгҖҒгғ‘гғҚгғ«BгӮ’пј’еҖӢд»ҳгҒ‘гӮӢгҒЁдёҠйғЁгҒ®BOXгҒҢе®ҢжҲҗгҒҷгӮӢгҖӮдёӯгҒҜгғһгӮ°гғҚгғғгғҲгҒ гҒ‘гҒ§гҒ„гҒЈгҒұгҒ„гҒ гҖӮпјҲеҶҷзңҹпј‘пј•пјү

гҖҖгӮұгғјгғ–гғ«гӮ’пј’жң¬гҒ®гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒ«й…Қз·ҡгҒ—гҒҰгғ‘гғҚгғ«AпјҲеүҚпјүгӮ’еүҚйқўгҒ«д»ҳгҒ‘гӮӢпјҲеҶҷзңҹпј‘пј–пјүгҖӮиғҢйқўгҒ«гӮӮгғ‘гғҚгғ«AгӮ’д»ҳгҒ‘пјҲеҶҷзңҹпј‘пј—пјүгҖҒгҒ•гӮүгҒ«гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгғ‘гғҚгғ«гӮ’еҸ–гӮҠд»ҳгҒ‘гӮӢгҖӮпјҲеҶҷзңҹпј‘пјҳпјү

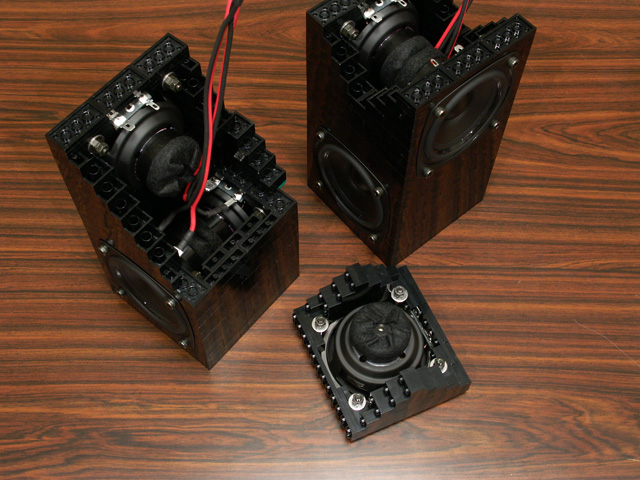

гҖҖжңҖеҫҢгҒ®гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгғ‘гғҚгғ«гӮ’еҜҫеҗ‘гҒ«еҸ–гӮҠд»ҳгҒ‘гҒҰпјҲеҶҷзңҹпј‘пјҷпјүгҖҒй…Қз·ҡгӮ’жёҲгҒҫгҒӣгҒҹгғ‘гғҚгғ«BпјҲгӮҝгғјгғҹгғҠгғ«пјүгӮ’д»ҳгҒ‘гӮӢгҖӮпјҲеҶҷзңҹпј’пјҗпјү

гҖҖгғ‘гғҚгғ«BпјҲеүҚпјүгӮ’д»ҳгҒ‘гҒҰдёӢеҒҙBOXгӮӮеҮәжқҘдёҠгҒҢгӮӢгҖӮеҶ…йғЁгҒҜгҒ•гӮүгҒ«зӘ®еұҲпјҲеҶҷзңҹпј’пј‘пјүгҖӮжңҖеҫҢгҒ«гғңгғҲгғ гғ‘гғҚгғ«гӮ’д»ҳгҒ‘гҒҰгӮӨгғігӮ·гғҘгғ¬гғјгӮҝгғјгӮ’иІјгӮҠд»ҳгҒ‘гӮӢпјҲеҶҷзңҹпј’пј’пјүгҖӮ

гҖҖе®ҢжҲҗгҒ—гҒҹпј“пј”еҸ·ж©ҹгӮ’еҶҷзңҹпј’пј“гҒ«зӨәгҒҷгҖӮеӨ§еӨүгӮігғігғ‘гӮҜгғҲгҒӘеӨ–иҰігҒ«зө„гҒҝгҒӮгҒҢгҒЈгҒҹгҖӮиғҢйқўгҖҒеҒҙйқўгҒ«гӮӮгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒҢгҒӮгӮӢгҒ®гҒҢзү№еҫҙгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒ©гҒ“гҒҢеүҚйқўгҒӢгӮҸгҒӢгӮҠгҒ«гҒҸгҒ„гҖӮпјҲеҶҷзңҹпј’пј”пјү гӮігғігғ‘гӮҜгғҲгҒ гҒҢгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒҢпј”жң¬гӮӮжҗӯијүгҒ•гӮҢгҒҰгҒҠгӮҠйҮҚгҒҸгҒҰеҜҶеәҰж„ҹгҒҢй«ҳгҒ„гҖӮпјҲеҶҷзңҹпј’пј•пјү

|

пј•пјҺ и©ҰиҒҙгҒЁи©•дҫЎ |

гҖҖж—©йҖҹи©ҰиҒҙгӮ’иЎҢгҒҶпјҲеҶҷзңҹпј’пј–пјүгҖӮгҒ“гҒ®пј“пј”еҸ·ж©ҹгҒҜе®ҹйЁ“зҡ„иҰҒзҙ гҒ®еј·гҒ„дҪңе“ҒгҒӘгҒ®гҒ§еӨұж•—гҒ®еҸҜиғҪжҖ§гӮӮй«ҳгҒ„гҖӮзү№гҒ«дҪҺйҹіеҹҹгҒ®гғ¬гӮ№гғқгғігӮ№гҒ«гҒҜеӨ§гҒҚгҒҸгҒҜжңҹеҫ…гҒ§гҒҚгҒӘгҒ„гҒҢгҒ©гҒҶгҒ гӮҚгҒҶгҒӢпјҹ

гҖҖзөҗжһңгҒҜж„ҸеӨ–гҒ«гӮӮиүҜеҘҪгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮеҸҢжҢҮеҗ‘зү№жҖ§гҒ®еҠ№жһңгҒ§йҹіе ҙж„ҹгҒҢеӨ§еӨүиүҜгҒ„гҖӮгғӘгӮ№гғӢгғігӮ°гғқгӮӨгғігғҲгӮӮйҷҗе®ҡгҒ•гӮҢгҒҡгҒ«гҒ©гҒ“гҒ§гӮӮиҒҙгҒ‘гӮӢгҖӮгӮ№гғҶгғ¬гӮӘж„ҹгҒҢе·ҰеҸідёӯеӨ®гҒ§гҒӘгҒҸгҒҰгӮӮж„ҹгҒҳгӮүгӮҢгҖҒз’°еўғеҸҚе°„гҒ«гӮҲгӮӢйҹіиіӘгҒ®еӨүеҢ–гӮӮе°‘гҒӘгҒ„еҚ°иұЎгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮйҹіеғҸж„ҹгҒҜзӢ¬зү№гҒ§гҒөгӮ“гӮҸгӮҠгҒЁе®ҡдҪҚгҒҷгӮӢж„ҹгҒҳгҖӮгӮ·гғЈгғјгғ—гҒӘгғ•гғ«гғ¬гғігӮёгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгӮ·гӮ№гғҶгғ гҒ®е®ҡдҪҚгҒЁгҒҜе…ЁгҒҸз•°гҒӘгӮӢгӮӮгҒ®гҒ§гҖҒгҒ“гҒ®гҒӮгҒҹгӮҠгҒҜеҘҪгҒҝгҒҢеҲҶгҒӢгӮҢгӮӢгҒЁгҒ“гӮҚгҒ гӮҚгҒҶгҖӮиғҢйқўгҒ®гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒӢгӮүгҒ®еҸҚе°„йҹігҒҢйғЁеұӢгӮ’еҢ…гҒҝиҫјгӮҖж„ҹгҒҳгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒпј“пј”еҸ·ж©ҹгҒҜж°—еҗҲгӮ’е…ҘгӮҢгҒҰиҒҙгҒҸгӮ·гӮ№гғҶгғ гҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒЁжҖқгҒҶгҖӮBGMз”ЁгҒ«йғЁеұӢгҒ®йҡ…гҒ§йіҙгӮүгҒ—гҒҰгҒҠгҒҸгҒ®гҒҢжӯЈгҒ—гҒ„дҪҝгҒ„ж–№гҒ гҖӮ

гҖҖдҪҺйҹіеҹҹгҒҜгҒҫгҒӮгҒҫгҒӮгҒЁгҒ„гҒЈгҒҹж„ҹгҒҳгҖӮгҒ•гҒҷгҒҢгҒ«еҚҒеҲҶгҒЁгҒҜиЎҢгҒӢгҒӘгҒ„гҒҢгҖҒгҒ“гҒ®гӮөгӮӨгӮәгҒ«гҒ—гҒҰгҒҜгҒҢгӮ“гҒ°гҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгғ‘гғғгӮ·гғ–гғ©гӮёгӮЁгғјгӮҝгғјж–№ејҸгҒ§гҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгӮүBGMз”ЁгҒ«гӮӮе®ҹз”ЁгҒ«гҒҜиҖҗгҒҲгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҒ гӮҚгҒҶгҖӮ

гҖҖгҒЁгҒ„гҒҶгӮҸгҒ‘гҒ§еҗҚж©ҹпј’пј—еҸ·ж©ҹпјҲгӮҝгғігғҮгғ гғүгғ©гӮӨгғ–гҒ®гӮігғігғ‘гӮҜгғҲгғўгғҮгғ«пјүгӮ’жҠјгҒ—гҒ®гҒ‘гҒҰзҸҫжҷӮзӮ№гҒ®BGMз”ЁгӮ·гӮ№гғҶгғ гҒ®еә§гҒ«зқҖгҒҸдәӢгҒ«гҒӘгҒЈгҒҹгҖӮд»ҠгӮӮBGMгӮ’еҘҸгҒ§гҒҰгҒ„гӮӢпј“пј”еҸ·ж©ҹгҒҜгӮөгӮӨгғүгҒ«иЁӯзҪ®гҒ—гҒҰгҖҒгҒ©гҒ“гҒ§гӮӮиүҜгҒ„йҹігҒҢиҒҙгҒ‘гӮӢгҒЁиЁҖгҒҶзӮ№гҒ§гҒҜгғҷгӮ№гғҲгҒ®гғўгғҮгғ«гҒЁгҒӘгҒЈгҒҹгҒ®гҒ гҖӮ

|

пј–пјҺ д»ҠеӣһгҒ®гҒҠгҒҫгҒ‘ |

гҖҖгҒҳгҒӨгҒҜпјҳжң¬гҒ®гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒ®е…ҘжүӢгҒ«жҷӮй–“гҒҢгҒӢгҒӢгҒЈгҒҹгҒҹгӮҒгҒ«пј“пј”еҸ·ж©ҹгҒ®иЈҪдҪңгҒҜйҖ”дёӯгҒ§дёӯж–ӯгҒ—гҒҹгҖӮгҒ“гҒ®й–“гҒ«иЁҲз”»гӮ’йҖІгӮҒгҒҰгҒ„гҒҹпј“пј•еҸ·ж©ҹгҒҢе…ҲгҒ«е®ҢжҲҗгҒ—гҒҰгҒ—гҒҫгҒЈгҒҹгҖӮгҒ“гҒЎгӮүгӮӮз°ЎеҚҳгҒ«е ұе‘ҠгҒ•гҒӣгҒҰгҒ„гҒҹгҒ гҒҚгҒҹгҒ„гҖӮ

гҖҖпј“пј•еҸ·ж©ҹгҒҜLEGOгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгҒ®гӮігғігғ‘гӮҜгғҲгғўгғҮгғ«пј’пј—еҸ·ж©ҹгҒЁеҗҢгӮөгӮӨгӮәгҒ§гғ‘гғғгӮ·гғ–гғ©гӮёгӮЁгғјгӮҝгғјж–№ејҸгӮ’е®ҹзҸҫгҒ—гҒҹгҒ„гҒЁгҒ„гҒҶзҷәжғігҒ®гғўгғҮгғ«гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮжңҖе°ҸгҒЁиЁҖгҒҶзӮ№гҒ§гҒҜ5cmгғ•гғ«гғ¬гғігӮёгғҰгғӢгғғгғҲгӮ’жҗӯијүгҒ—гҒҹпј‘пј•еҸ·ж©ҹгҒ®ж–№гҒҢгӮігғігғ‘гӮҜгғҲгҒ гҒҢгҖҒйҹіиіӘзҡ„гҒ«гҒҜгғЎгӮӨгғігҒ«гҒҜ8cmгғ•гғ«гғ¬гғігӮёгғҰгғӢгғғгғҲгӮ’дҪҝгҒ„гҒҹгҒ„гҒ®гҒ§пј’пј—еҸ·ж©ҹгҒ®гӮөгӮӨгӮәгҒ§иЈҪдҪңгҒҷгӮӢгҖӮпј’пј—еҸ·ж©ҹгҒҜеҶ…йғЁгҒ«5cmгғҰгғӢгғғгғҲгӮ’еҶ…и”өгҒ—гҒҹгӮҝгғігғҮгғ гғүгғ©гӮӨгғ–ж–№ејҸгҒ гҒҢгҖҒгҒ“гҒ®гӮөгӮӨгӮәгҒ§гҒҜ8cmгғҰгғӢгғғгғҲгӮ’иҝҪеҠ гҒ—гҒҰгғ‘гғғгӮ·гғ–гғ©гӮёгӮЁгғјгӮҝгғјж–№ејҸгҒ«гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҜйӣЈгҒ—гҒ„гҖӮгҒқгҒ“гҒ§гғҰгғӢгғјгӮҜгҒӘ4.3cmи§’еҪўгҒ®е№ійқўжҢҜеӢ•жқҝгӮ’жҢҒгҒӨHiWaveгҒ®BMR12гҒЁгҒ„гҒҶгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгӮ’гғ‘гғғгӮ·гғ–гғ©гӮёгӮЁгғјгӮҝгғјгҒЁгҒ—гҒҰгғҒгғ§гӮӨгӮ№гҒ—гҒҰгҒҝгҒҹгҖӮгғ‘гғ«гғ—иЈҪгғҸгғӢгӮ«гғ ж§ӢйҖ е№ійқўжҢҜеӢ•жқҝгӮ’гӮӮгҒӨгҒ“гҒ®гғ•гғ«гғ¬гғігӮёгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒҜеӨ§еӨүгӮігғігғ‘гӮҜгғҲгҒ§еӨ–еҪўгҒҢ65mmпјё65mmгҒ—гҒӢгҒӘгҒ„гҖӮLEGOгғ–гғӯгғғгӮҜгҒ®7гғ”гғғгғҒпјҲ56mmпјүгҒЁпј–ж®өпјҲ58mmпјүгҒ®и§’з©ҙгҒ«гҒЎгӮҮгҒҶгҒ©еҸ–гӮҠд»ҳгҒ‘гҒ§гҒҚгӮӢгҖӮ

гҖҖжңҖдҪҺе…ұжҢҜе‘Ёжіўж•°foгҒҜ164HzгҒӘгҒ®гҒ§гҖҒгҒ“гҒ®гҒҸгӮүгҒ„гҒ®е‘Ёжіўж•°гҒ®дҪҺйҹіеў—еј·гҒҢжңҹеҫ…гҒ§гҒҚгҖҒгҒ“гҒ®гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгӮ’пј“пј”еҸ·ж©ҹгҒ®гӮҲгҒҶгҒ«е·ҰеҸідёӢйғЁгҒ«пј’жң¬еҸ–гӮҠд»ҳгҒ‘гӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гҒҷгӮӢгҖӮ

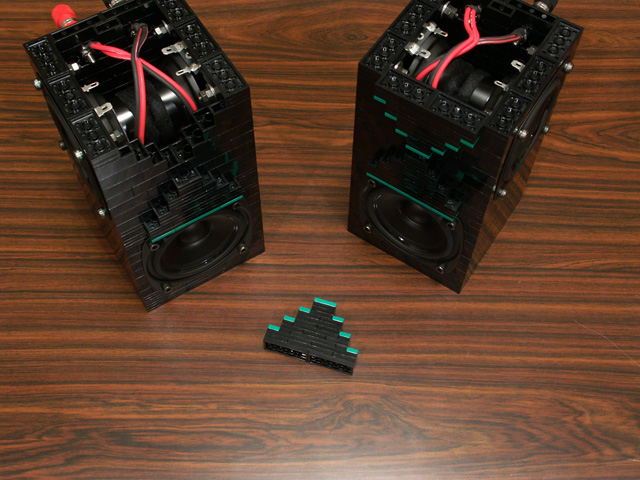

гҖҖпј“пј•еҸ·ж©ҹгҒ®иЈҪдҪңгҒ«гҒӮгҒҹгҒЈгҒҰLEGOйғЁе“ҒзўәдҝқгҒ®гҒҹгӮҒгҒ«пј‘пј‘еҸ·ж©ҹпјҲ第5е ұеҸӮз…§пјүгӮ’и§ЈдҪ“гҒ—гҒҹгҖӮдҪҝгҒЈгҒҰгҒ„гҒӘгҒӢгҒЈгҒҹпј‘пј‘еҸ·ж©ҹгҒ«д»ҳгҒ„гҒҰгҒ„гҒҹгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒҢVifa гҒ®TG9FD10-04гҒ гҒЈгҒҹгҒ®гҒ§гҒ“гӮҢгӮ’гғЎгӮӨгғігӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒЁгҒ—гҒҰеҲ©з”ЁгҒҷгӮӢгҖӮTG9FD10-04гҒҜзҷҪгҒ„гӮ°гғ©гӮ№гғ•гӮЎгӮӨгғҗгғјгӮігғјгғігҒ®9cmгғ•гғ«гғ¬гғігӮёгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒ§гҖҒгӮӮгҒЁгӮӮгҒЁпј‘пјҗеҸ·ж©ҹгҒ®иЈҪдҪңгҒ®гҒҹгӮҒгҒ«з”Ёж„ҸгҒ—гҒҹжҖқгҒ„еҮәгҒ®гғҰгғӢгғғгғҲгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒҳгҒӨгҒ«д№…гҒ—гҒ¶гӮҠгҒ®еҶҚзҷ»е ҙгҒ§гҒӮгӮӢгҒҢгҖҒпј‘пј‘еҸ·ж©ҹгҒ®йқ’иүІгҒ®зӯҗдҪ“гҒЁзҷҪгҒ„гӮігғјгғігҒҜеҚ°иұЎгҒҢиүҜгҒӢгҒЈгҒҹгҖӮгҒ гҒӢгӮүгҖҒпј“пј•еҸ·ж©ҹгӮӮйқ’иүІгҒӘгҒ®гҒ гҖӮ

гҖҖеҶҷзңҹпј’пј—гҒ«пј“пј•еҸ·ж©ҹгҒ®е…Ёж§ӢжҲҗйғЁе“ҒгӮ’зӨәгҒҷгҖӮеҶҷзңҹпј’пјҳгҒҜгғЎгӮӨгғігҒ®гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгғўгӮёгғҘгғјгғ«гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮTG9FD10-04гҒҜ9cmгғ•гғ«гғ¬гғігӮёгғҰгғӢгғғгғҲгҒӘгҒ®гҒ§гғ—гғ©гӮ№гғҒгғғгӮҜгғ•гғ¬гғјгғ гҒ гҒҢиӢҘе№ІгӮөгӮӨгӮәгҒҢеӨ§гҒҚгҒ„гҖӮ8mmе№…гҒ®LEGOгғ–гғӯгғғгӮҜгҒ§гғҸгӮігӮ’йҖ гҒЈгҒҰеӣәе®ҡгҒ—гҒҹгҖӮ

гҖҖеҶҷзңҹпј’пјҷгҒҜгӮЁгғігӮҜгғӯгғјгӮёгғЈгғ•гғ¬гғјгғ гҒ§гҒӮгӮӢгҒҢгҖҒгғ‘гғғгӮ·гғ–гғ©гӮёгӮЁгғјгӮҝгғјгӮ’еӣәе®ҡгҒҷгӮӢи§’з©ҙгҒҢе·ҰеҸідёӢйғЁгҒ«гҒӮгӮӢгҖӮеҶҷзңҹпј“пјҗгҒҢHiWaveгҒ®гғ•гғ«гғ¬гғігӮёе№ійқўжҢҜеӢ•жқҝгғҰгғӢгғғгғҲBMR12гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮи§’еҪўгҒӘгҒ®гҒ§еӣәе®ҡгҒҢгҒ—гӮ„гҒҷгҒ„гҖӮд»ҠеӣһгҒҜгғ‘гғғгӮ·гғ–гғ©гӮёгӮЁгғјгӮҝгғјдҪҝз”ЁгҒӘгҒ®гҒ§й–ўдҝӮгҒӘгҒ„гҒҢгғһгӮ°гғҚгғғгғҲгҒҜгғҚгӮӘгӮёгӮҰгғ гҒ§гҒЁгҒҰгӮӮгӮігғігғ‘гӮҜгғҲгҒ гҖӮ

гҖҖзө„гҒҝз«ӢгҒҰгҒ®ж§ҳеӯҗгӮ’еҶҷзңҹпј“пј‘гҒӢгӮүзӨәгҒҷгҖӮгғ‘гғғгӮ·гғ–гғ©гӮёгӮЁгғјгӮҝгғјгҒҜM3гғңгғ«гғҲпјҶгғҠгғғгғҲгҒ§и§’з©ҙгҒ®пј”йҡ…гҒ«еӣәе®ҡгҒҷгӮӢгҖӮгҒ“гӮ“гҒӘгҒ«е°ҸгҒ•гҒӘгғ•гғ«гғ¬гғігӮёгғҰгғӢгғғгғҲгҒ гҒҢгғЎгӮӨгғігғҰгғӢгғғгғҲгҒЁгҒ—гҒҰдҪҝз”ЁгҒ—гҒҹгӮүгҒ©гӮ“гҒӘйҹігҒҢгҒҷгӮӢгҒ®гҒӢиҲҲе‘ігҒ®гҒӮгӮӢгҒЁгҒ“гӮҚгҒ гҖӮгӮЁгғігӮҜгғӯгғјгӮёгғЈеҶ…йқўгҒ«гҒҜеҗёйҹіжқҗгҒ®гғ•гӮ§гғ«гғҲгӮ·гғјгғ«гӮ’иІјгӮӢгҖӮ

гҖҖгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгғўгӮёгғҘгғјгғ«гҒЁгғ•гғӯгғігғҲгғ‘гғҚгғ«гӮ’гӮЁгғігӮҜгғӯгғјгӮёгғЈгғ•гғ¬гғјгғ гҒ«еҸ–гӮҠд»ҳгҒ‘гӮӢгҖӮпјҲеҶҷзңҹпј“пј’пјү

гҖҖгғӘгӮўгғ‘гғҚгғ«гӮ’еҸ–гӮҠд»ҳгҒ‘гҒҰпј“пј•еҸ·ж©ҹгҒ®е®ҢжҲҗгҖӮйқ’гҒ„гӮЁгғігӮҜгғӯгғјгӮёгғЈгҒ«гғӣгғҜгӮӨгғҲгӮігғјгғігҒ®гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒЁе·ҰеҸігҒ®еӣӣи§’гҒ„гғҰгғӢгғғгғҲгҒҢгӮөгӮӨгғҗгғјгҒ§иүҜгҒ„ж„ҹгҒҳгҒ пјҲеҶҷзңҹпј“пј“пјүгҖӮ

гҖҖпј’пј—еҸ·ж©ҹгҒЁжҜ”ијғгҒҷгӮӢгҒЁеҗҢдёҖгӮөгӮӨгӮәгҒ®гӮігғігғ‘гӮҜгғҲгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгӮ·гӮ№гғҶгғ гҒ гҒҢй«ҳзҙҡж„ҹгҒҜз„ЎгҒ„гҖӮйҹігҒҜгҒ©гҒҶгҒ гӮҚгҒҶгҒӢпјҹпјҲеҶҷзңҹпј“пј”пјү

гғ‘гғғгӮ·гғ–гғ©гӮёгӮЁгғјгӮҝгғјеҸ–гӮҠд»ҳгҒ‘

гғЎгӮӨгғігғҰгғӢгғғгғҲеҸ–гӮҠд»ҳгҒ‘

гҖҖиҮӘдҪңж„ҹдёёеҮәгҒ—гҒ®гғҮгӮ¶гӮӨгғігҒҢSV-16KгҒ«еҰҷгҒ«дјјеҗҲгҒҶпјҲеҶҷзңҹпј“пј•пјүгҖӮйҹіиӘҝгҒҜгӮ°гғ©гӮ№гғ•гӮЎгӮӨгғҗгғјгӮігғјгғігҒ®гғЎгӮӨгғігғҰгғӢгғғгғҲгҒ®жҳҺгӮӢгҒ„йҹігҒҢеҚ°иұЎзҡ„гҒ гҖӮдҪҺйҹігҒ®еҶҚзҸҫжҖ§гӮӮгӮҝгғігғҮгғ гғүгғ©гӮӨгғ–гҒ®пј’пј—еҸ·ж©ҹгҒ«гҒҜеҸҠгҒ°гҒӘгҒ„гҒҢдҪҝгҒҲгӮӢгғ¬гғҷгғ«гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮеүҚе ұгҒ§гӮӮиҝ°гҒ№гҒҹгҒҢгӮҝгғігғҮгғ гғүгғ©гӮӨгғ–гҒ§гҒҜгӮўгӮҜгғҶгӮЈгғ–й§ҶеӢ•гҒ®йҷҗз•ҢгҒҢгҒӮгӮҠгҖҒеӨ§йҹійҮҸгҒ§гҒ®з ҙ綻гҒҢж„ҹгҒҳгӮүгӮҢгӮӢгҒҢгғ‘гғғгӮ·гғ–гғүгғ©гӮӨгғ–гҒ®пј“пј•еҸ·ж©ҹгҒ§гҒҜиҮӘ然гҒӘеў—еј·ж„ҹгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгӮ„гҒҜгӮҠгӮігғігғ‘гӮҜгғҲгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгӮ·гӮ№гғҶгғ гҒ«гҒҜгғ‘гғғгӮ·гғ–гғ©гӮёгӮЁгғјгӮҝгғјж–№ејҸгҒҢжңҖйҒ©гҒӘжүӢжі•гҒ§гҒӮгӮӢгҒЁзўәдҝЎгҒ—гҒҹгҖӮ

гҖҖгҒЁгҒ“гӮҚгҒҢгҖҒж®ӢеҝөгҒӘгҒҢгӮүгҒ“гҒ®пј“пј•еҸ·ж©ҹгҒҜBGMгӮ·гӮ№гғҶгғ гҒ§гҒ®дҪҝз”ЁгҒҜзҹӯе‘ҪгҒ«зөӮгӮҸгӮҠгҖҒйҒ…гӮҢгҒҰе®ҢжҲҗгӮ’иҰӢгҒҹпј“пј”еҸ·ж©ҹгҒҢзҸҫеңЁгҒ®BGMз”ЁгҒ®гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгӮ·гӮ№гғҶгғ гҒЁгҒӘгҒЈгҒҹгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

пјңпј“пј•еҸ·ж©ҹгҖҖеҹәжң¬д»•ж§ҳпјһ

гғ»еҪўејҸпјҡгғ‘гғғгӮ·гғ–гғ©гӮёгӮЁгғјгӮҝгғјгӮігғігғ‘гӮҜгғҲгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгӮ·гӮ№гғҶгғ

гғ»ж–№ејҸпјҡгғ•гғ«гғ¬гғігӮёгғЎгӮӨгғігғҰгғӢгғғгғҲпјӢгғҖгғ–гғ«гғ‘гғғгӮ·гғ–гғ©гӮёгӮЁгғјгӮҝгғјж–№ејҸ

гғ»зө„гҒҝз«ӢгҒҰж–№жі•пјҡгғӣгғӘгӮҫгғігӮҝгғ«гӮҝгӮӨгғ—пјҲж°ҙе№ізө„гҒҝз«ӢгҒҰпјү

гғ»гӮЁгғігӮҜгғӯгғјгӮёгғЈж–№ејҸпјҡпј“гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲжҗӯијүеҜҶй–үеһӢ

гғ»дҪҝз”ЁгғҰгғӢгғғгғҲпјҡ

гҖҖгғЎгӮӨгғігғҰгғӢгғғгғҲгҖҖVifa TG9FD10-04гҖҖгӮ°гғ©гӮ№гғ•гӮЎгӮӨгғҗгғјгӮігғјгғігҖҖ9cmгғ•гғ«гғ¬гғігӮё

гҖҖгғ‘гғғгӮ·гғ–гғ©гӮёгӮЁгғјгӮҝгғјгҖҖHiWave BMR12гҖҖгғҸгғӢгӮ«гғ е№ійқўжҢҜеӢ•жқҝ 4.3cmгғ•гғ«гғ¬гғігӮё

гғ»еӨ–еҪўеҜёжі•пјҡW96mmгҖҖH160mmгҖҖD120mm

гғ»е®ҹеҠ№еҶ…е®№з©Қпјҡзҙ„0.8гғӘгғғгғҲгғ«

гғ»гғ‘гғғгӮ·гғ–гғ©гӮёгӮЁгғјгӮҝгғје…ұжҢҜе‘Ёжіўж•°пјҡ164Hz

гғ»гӮ·гӮ№гғҶгғ гӮӨгғігғ”гғјгғҖгғігӮ№пјҡ4О©

|

пј—пјҺ гҒҠгӮҸгӮҠгҒ« |

гҖҖгҒ“гҒ®пј”гғ¶жңҲгҒ§пј“пј’еҸ·ж©ҹгҒӢгӮүпј”ж©ҹзЁ®гҒ®гғ‘гғғгӮ·гғ–гғ©гӮёгӮЁгғјгӮҝгғјж–№ејҸгӮігғігғ‘гӮҜгғҲгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгӮ·гӮ№гғҶгғ гӮ’иЈҪдҪңгҒ—гҒҹгҖӮгҒқгӮҢгҒһгӮҢгҒҢеҖӢжҖ§зҡ„гҒ§йқўзҷҪгҒ„гҒ®гҒ гҒҢгҖҒгӮ„гҒҜгӮҠзө¶еҜҫзҡ„гҒӘгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгӮ·гӮ№гғҶгғ гӮөгӮӨгӮәгҒӢгӮүжқҘгӮӢдҪҺйҹіеҹҹгҒ®дёҚи¶іж„ҹгҒҜеҗҰгӮҒгҒӘгҒ„гҖӮеӨ§еһӢгҒ®гғўгғҮгғ«гӮ’гғ‘гғғгӮ·гғ–гғ©гӮёгӮЁгғјгӮҝгғјж–№ејҸгҒ§йҖ гҒЈгҒҹгӮүгҒ©гӮ“гҒӘйҹігҒҢгҒҷгӮӢгҒ®гҒ гӮҚгҒҶгҒӢпјҹжңҹеҫ…ж„ҹгҒҢ湧гҒ„гҒҰгҒҚгҒҹгҖӮ

гҖҖеӨ§еһӢгғўгғҮгғ«гҒ®иЈҪдҪңгҒ§гҒҜеӨ§йҮҸгҒ®LEGOгғ–гғӯгғғгӮҜгҒ®зўәдҝқгҒҢ第дёҖиӘІйЎҢгҒЁгҒӘгӮӢгҖӮдҝқз®ЎжЈҡгҒ«зң гҒЈгҒҰгҒ„гӮӢпј‘пјҷеҸ·ж©ҹгӮ’и§ЈдҪ“гҒ—гӮҲгҒҶгҖӮгҒ“гӮҢгҒ§йғЁе“Ғе•ҸйЎҢгҒҜи§ЈжұәгҒ гҖӮгҒ•гҒӮиЁӯиЁҲгҒ«е…ҘгӮҚгҒҶгғ»гғ»гғ»гҖӮ

гҒӨгҒҘгҒҸ

гғ‘гғғгӮ·гғ–гғ©гӮёгӮЁгғјгӮҝж–№ејҸгӮ·гғӘгғјгӮә