|

LEGO SPEAKER 第26е ұ вүӘ第25е ұ 第27е ұвү« |

пј¬пјҘпј§пјҜгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгҒ®иЈҪдҪңгҖҖ第26е ұ

гғҲгғјгғ«гӮ№гӮҝгӮӨгғ«гғҖгғ–гғ«гӮҰгғјгғҸгғјLEGOгӮ№гғ”гғјгӮ«гғј36еҸ·ж©ҹ

|

пј‘пјҺ гӮ№гӮҝгӮӨгғӘгғғгӮ·гғҘгғўгғҮгғ«з¬¬пј‘ејҫ |

гҖҖгғ‘гғғгӮ·гғ–гғ©гӮёгӮЁгғјгӮҝгғјж–№ејҸгҒ®й«ҳгҒ„еҠ№жһңгӮ’пј”ж©ҹзЁ®гҒ®гӮігғігғ‘гӮҜгғҲгғўгғҮгғ«иЈҪдҪңгҒӢгӮүе®ҹж„ҹгҒ—гҒҹгҖӮгҒ“гҒ®иғҪеҠӣгӮ’еӨ§еһӢгғўгғҮгғ«гҒ§гӮӮи©ҰгҒ—гҒҰгҒҝгҒҹгҒ„гҖҒгҒқгҒҶиҖғгҒҲгҒҰгҒ„гҒҹгҖӮпј’гӮҰгӮ§гӮӨгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгӮ·гӮ№гғҶгғ гҒ®гӮҰгғјгғҸгғјгӮ’гғҖгғ–гғ«гҒЁгҒ—гҒҰдёҖж–№гӮ’гӮўгӮҜгғҶгӮЈгғ–гҒ«гғүгғ©гӮӨгғ–гҒ—гҒҰгҖҒд»–ж–№гӮ’гғ‘гғғгӮ·гғ–гғүгғ©гӮӨгғ–гҒЁгҒҷгӮҢгҒ°дҪҺйҹіеҹҹгҒ®гҒ•гӮүгҒӘгӮӢеў—еј·гҒЁеҜҶй–үеһӢгҒ®гӮЁгғігӮҜгғӯгғјгӮёгғЈгӮ’е®ҹзҸҫгҒ§гҒҚгӮӢгҖӮгҒ“гӮҢгҒҫгҒ§гҒ®зөҢйЁ“гҒӢгӮүеҚҳгҒӘгӮӢеҜҶй–үеһӢгҒ®еӢ•дҪңгҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгҖҒгғ‘гғғгӮ·гғ–гғ©гӮёгӮЁгғјгӮҝгғјж–№ејҸгҒҜгӮўгӮҜгғҶгӮЈгғ–гғҰгғӢгғғгғҲгҒ®иғҢең§гӮ’еҠ№жһңзҡ„гҒ«еҗёеҸҺгҒ—гҒҰгҒҸгӮҢгӮӢгҒ®гҒ§гҖҒеӨ§еһӢгӮҰгғјгғҸгғјгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгӮӮжӯӘгҒҝгҒ®дҪҺжёӣгҖҒгӮЁгғігӮҜгғӯгғјгӮёгғЈеҶ…ең§гҒ®еҗёеҸҺгҒӘгҒ©й«ҳгҒ„еҠ№жһңгҒҢжңҹеҫ…гҒ§гҒҚгӮӢгҖӮ

гҖҖеӨ§еһӢгҒ®гӮҰгғјгғҸгғјгҒ§гҒҜиғҢең§гӮӮе·ЁеӨ§гҒӘгҒ®гҒ§гҖҒдёҖиҲ¬зҡ„гҒ«гҒҜгӮЁгғігӮҜгғӯгғјгӮёгғЈеҶ…е®№з©ҚгҒҢеў—еӨ§гҒҷгӮӢгҒҢгҖҒгғ‘гғғгӮ·гғ–гғ©гӮёгӮЁгғјгӮҝгғјж–№ејҸгҒҜгҖҒгҒ“гҒ®еҶ…е®№з©ҚгҒ®гӮ»гғјгғ–гҒ«гӮӮжңҹеҫ…гҒ§гҒҚгӮӢгҒЁиҖғгҒҲгӮүгӮҢгӮӢгҒ®гҒ гҖӮ

гҖҖд»ҠеӣһгҒ®пј“пј–еҸ·ж©ҹгҒҜгҒ•гӮүгҒ«гҖҒгғҮгӮ¶гӮӨгғіжҖ§гҒ«гӮӮй…Қж…®гҒ—гҒҹгҒ„гҖӮеёӮиІ©гҒ®иЈҪе“ҒгҒ«гӮӮиІ гҒ‘гҒӘгҒ„гӮ«гғғгӮігҒ„гҒ„дҪңе“ҒгӮ’йҖ гӮҠгҒҹгҒ„гҒ®гҒ гҖӮгӮ№гӮҝгӮӨгғӘгғғгӮ·гғҘгғўгғҮгғ«гӮ·гғӘгғјгӮә第1ејҫгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

|

пј’пјҺ гғ•гӮЎгғјгӮ№гғҲгӮӨгғігғ—гғ¬гғғгӮ·гғ§гғі |

гҖҖгҒ„гҒӨгӮӮгҒ®жөҒгӮҢгҒЁгҒҜйҒ•гҒ„гҖҒгҒҫгҒҡзөҗжһңгӮ’е ұе‘ҠгҒ—гҒҹгҒ„гҖӮ

гҖҖеҶҷзңҹпј’гҒҢиЈҪдҪңгҒ—гҒҹпј“пј–еҸ·ж©ҹгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮеӨ§еһӢгӮҰгғјгғҸгғјгҒЁгҒҜиЁҖгҒҲгҒӘгҒ„гҒҢLEGOгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгҒЁгҒ—гҒҰгҒҜеҚҒеҲҶгҒ«еӨ§еһӢгҒ®13cmгӮҰгғјгғҸгғјгӮ’гғҖгғ–гғ«гҒ§жҗӯијүгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮдёҠеҒҙгҒҢгӮўгӮҜгғҶгӮЈгғ–гғҰгғӢгғғгғҲгҒ§дёӢеҒҙгҒҢгғ‘гғғгӮ·гғ–гғ©гӮёгӮЁгғјгӮҝгғјгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјгҒҜз§ҒгҒ®еҘҪгҒҝгҒӢгӮүд»ҠеӣһгӮӮгғӘгғңгғігӮҝгӮӨгғ—гӮ’йҒёгӮ“гҒ гҖҒгӮЁгғігӮҜгғӯгғјгӮёгғЈгғҮгӮ¶гӮӨгғігҒҜгғҲгғјгғ«гӮ№гӮҝгӮӨгғ«гҒ§иЁӯзҪ®жҖ§гҒЁгғҗгғғгғ•гғ«йқўз©ҚгӮ’жңҖе°ҸгҒЁгҒ—гҒҰйҹіеғҸе®ҡдҪҚгҒ«й…Қж…®гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгғҲгғјгғ«гӮ№гӮҝгӮӨгғ«гҒҜиҰӢгҒҹзӣ®гҒ®гӮ№гғһгғјгғҲгҒ•гӮӮгғҮгӮ¶гӮӨгғігҒ®гғқгӮӨгғігғҲгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖеҶҷзңҹпј“гҒҢиғҢйқўгҒ§гҖҒгӮҝгғјгғҹгғҠгғ«гҒҢпј’зө„гҒӮгӮҠдёҠеҒҙгҒҢгғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјзӣҙзөҗгҖҒдёӢеҒҙгҒҢеҶ…йғЁгҒ®гӮӨгғігғҖгӮҜгӮҝгғігӮ№гӮ’д»ӢгҒ—гҒҰгӮҰгғјгғҸгғјгҒ«жҺҘз¶ҡгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгӮўгғігғ—гҒӢгӮүгҒ®е…ҘеҠӣгҒҜдёӢеҒҙгҒ®гӮҝгғјгғҹгғҠгғ«гҒ«жҺҘз¶ҡгҒ—гҖҒгғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјгҒёгҒҜгӮҝгғјгғҹгғҠгғ«й–“гҒ®гғ•гӮЈгғ«гғ гӮігғігғҮгғігӮөгғјгҒЁгӮўгғғгғҶгғҚгғјгӮҝгғјгҒ®жҠөжҠ—еҷЁгӮ’д»ӢгҒ—гҒҰжҺҘз¶ҡгҒ•гӮҢгӮӢгҖӮгӮігӮӨгғ«гҖҒгӮігғігғҮгғігӮөгғјгҒҢеҗ„пј‘еҖӢгҒ®гӮ·гғігғ—гғ«гҒӘгғҮгғҗгӮӨгғҮгӮЈгғігӮ°гғҚгғғгғҲгғҜгғјгӮҜгӮ’жҺЎз”ЁгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгӮҜгғӯгӮ№гӮӘгғјгғҗгғје‘Ёжіўж•°гҒҜгӮ№гғӯгғјгғӯгғјгғ«гӮӘгғ•гғ•гӮЈгғ«гӮҝгғјгҒ§гҒ®гғӘгғңгғігғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјгҒ®е®үе…ЁжҖ§гҒ«й…Қж…®гҒ—гҒҰ3.3kHzгҒЁй«ҳгӮҒгҒ«иЁӯе®ҡгҒ—гҒҹгҖӮ

гҖҖгӮігғігғҮгғігӮөгғјгҒЁжҠөжҠ—еҷЁгӮ’еӨ–д»ҳгҒ‘гҒ«гҒ—гҒҹгҒ®гҒҜдәӨжҸӣгҒ®е®№жҳ“жҖ§гҒӢгӮүгҒ гҒҢгҖҒгғҗгӮ№гғ¬гғ•гғҖгӮҜгғҲгҒӘгҒ©гҒ®д»–гҒ®иӘҝж•ҙз®ҮжүҖгҒҜз„ЎгҒ„гҖӮ

гҖҖгғӘгӮўгғ‘гғҚгғ«гҒҜ2ж®өж§ӢйҖ гҒЁгҒӘгҒЈгҒҰгҒҠгӮҠгҖҒзү№гҒ«й•·жүӢж–№еҗ‘гҒ®еј·еәҰгӮ’зўәдҝқгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮжЁӘж–№еҗ‘гҒ®еј·еәҰгҒ«й–ўгҒ—гҒҰгҒҜеҶ…йғЁгҒ«2з®ҮжүҖгҒ®иЈңеј·жЎҹгӮ’иЁӯгҒ‘гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

гҖҖгғҮгӮ¶гӮӨгғігҒ®и©ізҙ°гӮ’иҰӢгҒҰгҒҝгӮҲгҒҶгҖӮгғҗгғғгғ•гғ«дёҠйғЁгҒ®гғҮгӮЈгғҶгғјгғ«гӮ’еҶҷзңҹпј”гҒ«зӨәгҒҷгҖӮгӮігғјгғҠгғјгӮ«гғғгғҲгғҗгғғгғ•гғ«гҒЁгҒ—гҒҰйҹігҒ®еӣһжҠҳзҸҫиұЎгҒ«й…Қж…®гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгғӘгғңгғігғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјгҒҜзҙ”зІӢгҒӘпј‘гӮҝгғјгғігғӘгғңгғігҒ§гҒҜгҒӘгҒҸпј’пјҳеҸ·ж©ҹгҒ§жҺЎз”ЁгҒ—гҒҹгӮӮгҒ®гҒЁеҗҢж§ҳгҒӘи–„иҶңгӮігӮӨгғ«гӮҝгӮӨгғ—пјҲгғ©гғҹгғҚгғјгғҲгӮўгғ«гғҹгғӢгӮҰгғ гғӘгғңгғіпјүгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖеҶҷзңҹпј•гҒҜгҖҢPassive RadiatorгҖҚгҒ®гғҗгғғгғҒгҖҒгӮЁгғігғ–гғ¬гғ гҒЁеҗҢж§ҳгҒ«гӮҙгғјгғ«гғүгҒ®гғ¬гӮҝгғӘгғігӮ°гӮ’е…ҘгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҒҢгҖҒгӮҝгӮӨгғ«гғ–гғӯгғғгӮҜгҒ«гғ©гғҷгғ«гғ©гӮӨгӮҝгғјгҒ§дҪңжҲҗгҒ—гҒҹгғҶгғјгғ—гӮ’иІјгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

гҖҖеҶҷзңҹпј–гҒҜгғҗгғғгғ•гғ«дёӢйғЁгҒ§гҒӮгӮӢгҒҢгҖҒгҖҢNo.36гҖҚгҒ®гӮЁгғігғ–гғ¬гғ гҒЁгӮ«гғјгғ–гӮ№гғӯгғјгғ—гғ–гғӯгғғгӮҜгҒ§гғҮгӮ¶гӮӨгғігҒ—гҒҹгҖӮгҒ“гҒ®гӮҰгғјгғҸгғјгҒҜгғ—гғ©гӮ№гғҒгғғгӮҜгғ•гғ¬гғјгғ гҒ гҒҢгӮ°гғ©гӮ№гғ•гӮЎгӮӨгғҗгғјгӮігғјгғігҒ§ж„ҸеҢ гҒҜиүҜгҒ„гҖӮгӮӨгғігӮ·гғҘгғ¬гғјгӮҝгғјгҒҜгҒҠгҒӘгҒҳгҒҝгҒ®гӮӘгғјгғҮгӮЈгӮӘгғҶгӮҜгғӢгӮ«иЈҪгҖӮ

гҖҖеҶҷзңҹпј—гҒ«иЁӯзҪ®зҠ¶ж…ӢгӮ’зӨәгҒҷгҖӮеҶҷзңҹгҒ§гҒҜзўәиӘҚгҒ—гҒ«гҒҸгҒ„гҒҢгҖҒгғһгӮёгғғгӮҜгғҶгғјгғ—гғҷгғ«гғҲгӮ’дҪҝз”ЁгҒ—гҒҰгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгӮ№гӮҝгғігғүгҒ«гҒ—гҒЈгҒӢгӮҠгҒЁеӣәе®ҡгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгғҲгғјгғ«гғҮгӮ¶гӮӨгғігҒ§гҒҜең°йңҮеҜҫзӯ–гӮӮйҮҚиҰҒгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒҫгҒҹгҖҒгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгӮ№гӮҝгғігғүгҒ«гҒҜ1.25kgгҒ®гғҖгғігғҷгғ«гӮҰгӮЁгӮӨгғҲгӮ’пј–еҖӢзҪ®гҒ„гҒҰи»ўеҖ’еҜҫзӯ–гҒЁгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгӮ·гӮ№гғҶгғ гҒ§гҒҜй§ҶеӢ•гҒ•гӮҢгӮӢжҢҜеӢ•жқҝгҒ«еҜҫгҒ—гҒҰж”ҜзӮ№гҒЁгҒӘгӮӢгӮЁгғігӮҜгғӯгғјгӮёгғЈгҒ®еӣәе®ҡгҒҢйҮҚиҰҒгҒ§гҒӮгӮӢгҒҢгҖҒгҒ“гӮҢгҒҢгҒӮгҒҫгҒҸгҒҰгҒҗгӮүгҒҗгӮүгҒЁгҒ—гҒҰгҒ„гҒҰгҒҜгҖҒгӮҚгҒҸгҒӘйҹігҒҢгҒҷгӮӢгҒҜгҒҡгҒҢз„ЎгҒ„гҖӮйүӣгӮҰгӮЁгӮӨгғҲгҒӘгҒ©гҒ®гӮӘгғўгӮ·гӮ’д№—гҒӣгҒҰиЈңеј·гҒҷгӮӢжүӢжі•гӮӮгҒӮгӮӢгҒҢгҖҒз§ҒгҒҜгғһгӮёгғғгӮҜгғҶгғјгғ—гғҷгғ«гғҲгҒ§гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгӮ№гӮҝгғігғүгҒ«зёӣгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§еј·гҒ„гғҶгғігӮ·гғ§гғігҒ«гӮҲгӮҠдёҖдҪ“еҢ–гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҖҒгӮҰгӮЁгӮӨгғҲгӮ’д№—гҒӣгӮӢгӮҲгӮҠгӮӮеҠ№жһңзҡ„гҒЁиҖғгҒҲгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгҒӨгҒҫгӮҠгҒ“гҒ®гғҷгғ«гғҲгҒҜйҹіиіӘеҗ‘дёҠгҒ«гӮӮеҠ№гҒҸгҒ®гҒ гҖӮпјҲгҒҹгҒ гҒ—гҖҒгӮ„гӮҠгҒҷгҒҺгӮӢгҒЁгӮЁгғігӮҜгғӯгғјгӮёгғЈгҒ«еҝңеҠӣжӯӘгҒҢз”ҹгҒҳгҒҰгҒӢгҒҲгҒЈгҒҰйҹіиіӘеҠЈеҢ–гҒҷгӮӢгҒ®гҒ§жіЁж„Ҹпјү

гҖҖжңҹеҫ…гҒ®йҹігҒҜгҒ©гҒҶгҒӢпјҹгғ»гғ»гғ»

гҖҖдҪҺйҹіеҹҹгҒ®гғ‘гғҜгғјж„ҹгҒҢгҒҷгҒ”гҒ„гҖӮ13cmгӮҰгғјгғҸгғјгҒҢгғҖгғ–гғ«гҒӘгҒ®гҒ§йқўз©Қзҡ„гҒ«гҒҜ18cmгӮҰгғјгғҸгғјгӮҜгғ©гӮ№гҒ®е®ҹеҠӣгҒӢгҒӘпјҹгҒЁиҖғгҒҲгҒҰгҒ„гҒҹгҒҢ18cmгӮҰгғјгғҸгғјеҜҶй–үеһӢгҒ®пј’пј•еҸ·ж©ҹгӮҲгӮҠгӮӮжҳҺгӮүгҒӢгҒ«гғ‘гғҜгғ•гғ«гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒ“гӮҢгҒҜеҜҶй–үеһӢгҒЁжҜ”ијғгҒ—гҒҰиғҢең§гҒ®жңүеҠ№еҲ©з”ЁгҒҢеҠ№гҒ„гҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒӢгҒЁиҖғгҒҲгӮӢгҖӮ

гҖҖдәҲжғійҖҡгӮҠжӯӘгҒҝж„ҹгӮӮе°‘гҒӘгҒ„гҖӮгғӘгғңгғігғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјгҒ®й«ҳйҹіеҹҹжӯӘгҒҝгҒ®е°‘гҒӘгҒ•гӮӮгҒӮгӮӢгҒҢгҖҒгғ‘гғғгӮ·гғ–гғ©гӮёгӮЁгғјгӮҝгғјж–№ејҸгҒ®иғҢең§еҗёеҸҺгҒҜгӮҰгғјгғҸгғјгҒ®дёӯйҹіеҹҹгҒ®жӯӘгҒҝдҪҺжёӣгҒ«гӮӮеҠ№жһңгҒҢгҒӮгҒЈгҒҹгҖӮ

гҖҖгҒ“гҒ®гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгӮ·гӮ№гғҶгғ гҒ§гҒҜгӮҜгғӯгӮ№гӮӘгғјгғҗгғје‘Ёжіўж•°гҒҢ3.3kHzгҒЁжҜ”ијғзҡ„й«ҳгӮҒгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒгҒҫгҒҹгҖҒдёҖиҲ¬зҡ„гҒ«гӮӮгғ•гӮЎгғігғҖгғЎгғігӮҝгғ«еёҜеҹҹгҒҜгӮҰгғјгғҸгғјгҒҢжӢ…гҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒ§гҖҒиғҢең§гҒ®еҗёеҸҺгҒҜжҳҺгӮүгҒӢгҒ«йҹіиіӘеҗ‘дёҠгҒ«еҠ№жһңзҡ„гҒ гҖӮ

гҖҖдёӢеҒҙгҒ®гғ‘гғғгӮ·гғ–гғ©гӮёгӮЁгғјгӮҝгғјгӮ’гӮҲгҒҸиҰӢгӮӢгҒЁгҖҒеӨ§гҒҚгҒҸжҢҜе№…й§ҶеӢ•гҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгӮҸгҒӢгӮӢгҖӮгғҗгӮ№гғ¬гғ•ж–№ејҸгҒЁйҒ•гҒ„гҖҒеҠ№жһңгҒҢзӣ®гҒ«иҰӢгҒҲгӮӢгҒ“гҒЁгӮӮгғЎгғӘгғғгғҲгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖгҒ“гҒ®гӮ№гғҲгғӯгғјгӮҜгӮ’иҰӢгҒҰгҒ„гӮӢгҒЁгғ‘гғғгӮ·гғ–гғ©гӮёгӮЁгғјгӮҝгғјгҒҢгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒ®жңҖдҪҺе…ұжҢҜе‘Ёжіўж•°гҒ гҒ‘гҒ®еў—еј·гҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒЁжҖқгҒҲгӮӢгҖӮиғҢең§гҒ®ең§еҠӣгӮ’д»ӢгҒ—гҒҰй§ҶеӢ•гҒ•гӮҢгҒҹгғ‘гғғгӮ·гғ–гғ©гӮёгӮЁгғјгӮҝгғјгҒҜ第2гҒ®гӮҰгғјгғҸгғјгҒЁгҒ—гҒҰж©ҹиғҪгҒ—гҖҒдёӯйҹіеҹҹгҒҫгҒ§гӮӮгғ¬гӮ№гғқгғігӮ№гҒҢгҒӮгӮӢгҒ®гҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒ гӮҚгҒҶгҒӢпјҹ гҒҹгҒ гҒ—гҖҒгҒ“гҒ®гҒҹгӮҒгҒӢдҪҺйҹіеҹҹгҒ«зӢ¬зү№гҒ®гӮҜгӮ»гҒҢж„ҹгҒҳгӮүгӮҢгӮӢгҖӮгғ‘гғҜгғ•гғ«гҒ§гҒҜгҒӮгӮӢгҒҢйҒ…гӮҢж„ҹгҖҒгҒөгҒҸгӮүгҒҝж„ҹгҒҢж„ҹгҒҳгӮүгӮҢгӮӢгҒ®гҒ гҖӮзөҗжһңзҡ„гҒ«дҪҺйҹіеҹҹгҒҢиұҠгҒӢгҒ«иҒҙгҒ“гҒҲгӮӢгҒ®гҒ§гҒҜгҒӮгӮӢгҒҢгҖҒгҒ“гӮҢгҒҢжӯЈгҒ—гҒ„еҶҚз”ҹйҹігҒ§гҒӮгӮӢгҒӢгҒҜз–‘е•ҸгҒ§гҒҜгҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖгӮҝгғігғҮгғ гғүгғ©гӮӨгғ–гҒ®15cmгӮҰгғјгғҸгғјгӮ’жҗӯијүгҒ—гҒҹпј’пјҳеҸ·ж©ҹгҒЁжҜ”ијғгҒҷгӮӢгҒЁдҪҺйҹіеҹҹгҒ®гӮ№гғ”гғјгғүж„ҹгҒҢйҒ•гҒҶгҖӮпј’пјҳеҸ·ж©ҹгҒҜеҶ…и”өгҒ•гӮҢгҒҹгғ•гғ«гғ¬гғігӮёгғҰгғӢгғғгғҲгҒ«гӮҲгӮҠиғҢең§гҒ®еҪұйҹҝгӮ’дҪҺжёӣгҒ—гҒҹеҜҶй–үеһӢгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒгӮҰгғјгғҸгғјгҒ®зӣҙжҺҘйҹігҒ—гҒӢиҒҙгҒ“гҒҲгҒӘгҒ„гҖӮгғҗгӮ№гғ¬гғ•ж–№ејҸгҒӘгҒ©гҒ®дҪҺйҹіеў—еј·жүӢжі•гҒҢд»ҳеҠ гҒ•гӮҢгҒӘгҒ„еҲҶгҖҒдҪҺйҹіеҹҹгҒ®гӮ№гғ”гғјгғүж„ҹгҒҢгҒӮгӮӢгҒ®гҒ гҖӮз§ҒгҒҜеҖӢдәәзҡ„гҒ«гҒҜгҖҒгҒ“гҒ®гӮ№гғ”гғјгғүж„ҹгҒ®гҒӮгӮӢдҪҺйҹігҒҢжӯЈгҒ—гҒ„гҒЁиҖғгҒҲгҒҰгҒ„гӮӢгҒҢгҖҒпј“пј–еҸ·ж©ҹгҒ®иұҠгҒӢгҒӘдҪҺйҹігӮӮеӨ§еӨүйӯ…еҠӣзҡ„гҒ§гҒӮгӮӢгҒЁж„ҹгҒҳгӮӢгҖӮзөҗеұҖгҒҜиҒҙгҒҸйҹіжҘҪгӮ„з’°еўғгҒӘгҒ©гҒ®зҠ¶жіҒгҒ§и©•дҫЎгҒҜеӨүгӮҸгӮӢгҒ®гҒ гҒЁжҖқгҒҶгҖӮгҒ гҒӢгӮүгҒ“гҒқеӨҡгҒҸгҒ®гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгӮ·гӮ№гғҶгғ гҒҢеӯҳеңЁгҒ—гҖҒе”ҜдёҖгҒ®ж–№ејҸгҒҢгҒӘгҒ„гҒ®гҒ гӮҚгҒҶгҖӮ

|

пј“пјҺ гғ‘гғғгӮ·гғ–гғ©гӮёгӮЁгғјгӮҝгғјж–№ејҸгҒ®еҶҚиҖғ |

гҖҖд»ҠеӣһгҒ®пј“пј–еҸ·ж©ҹгҒҜгғ‘гғғгӮ·гғ–гғ©гӮёгӮЁгғјгӮҝгғјж–№ејҸгӮ’жң¬ж јзҡ„гҒӘпј’гӮҰгӮ§гӮӨгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгӮ·гӮ№гғҶгғ гҒ«жҗӯијүгҒҷгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶгӮігғігӮ»гғ—гғҲгҒ§иЁӯиЁҲгӮ’е§ӢгӮҒгҒҹгҖӮгҒ“гҒ“гҒ§гғ‘гғғгӮ·гғ–гғ©гӮёгӮЁгғјгӮҝгғјж–№ејҸгҒ«й–ўгҒ—гҒҰд»ҠдёҖеәҰиҖғгҒҲгҒҰгҒҝгӮӢгҖӮ

гҖҖзөҗеұҖгҖҒдҪҺйҹіеҹҹгҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгӮ·гӮ№гғҶгғ гҒ®ж–№ејҸгҒЁгҒҜгӮҰгғјгғҸгғјпјҲгӮӮгҒ—гҒҸгҒҜгғ•гғ«гғ¬гғігӮёгғҰгғӢгғғгғҲгҒ®дҪҺйҹіеҹҹпјүгҒ®иғҢең§гҒ®еҮҰзҗҶж–№жі•гҒ®йҒ•гҒ„гҒӘгҒ®гҒ гҒЁжҖқгҒҲгӮӢгҖӮгҒ“гӮҢгҒҫгҒ§гҒ®з§ҒгҒ®иЈҪдҪңзөҢйЁ“гҒӢгӮүгҒҫгҒЁгӮҒгҒҰгҒҝгӮҲгҒҶгҖӮ

| ж–№гҖҖејҸ | гӮігғЎгғігғҲ | д»ЈиЎЁжҺЎз”Ёж©ҹзЁ® |

|---|---|---|

| пјҲпј‘пјүиғҢең§еҗёеҸҺж–№ејҸ | ||

| гҖҖгҖҖ①еҜҶй–үеһӢ | еҗёйҹіжқҗгҒ«гӮҲгӮӢеҗёеҸҺ | No25 |

| гҖҖгҖҖ②йҖҶгғӣгғјгғіеһӢ | жҢҜе№…еӨүжҸӣеҫҢгҒ®еҗёйҹі | No22 |

| гҖҖгҖҖ③гӮҝгғігғҮгғ гғүгғ©гӮӨгғ– | гӮўгӮҜгғҶгӮЈгғ–еҗёйҹі | No27гҖҒNo28 |

| пјҲпј’пјүиғҢең§еҶҚеҲ©з”Ёж–№ејҸ | ||

| гҖҖгҖҖ①гғҗгӮ№гғ¬гғ•еһӢ | гғҖгӮҜгғҲгҒ®е…ұжҢҜеҲ©з”Ё | No7гҖҒNo31 |

| гҖҖгҖҖ②е…ұйіҙз®ЎеһӢ | з®Ўж§ӢйҖ гҒ®е…ұжҢҜеҲ©з”Ё | No4 |

| гҖҖгҖҖ③гғ‘гғғгӮ·гғ–гғ©гӮёгӮЁгғјгӮҝгғј | гғҰгғӢгғғгғҲгҒ®е…ұжҢҜеҲ©з”Ё | No32пҪһNo36 |

| пјҲпј“пјүиғҢең§еҲ©з”Ёж–№ејҸ | ||

| гҖҖгҖҖ①гғҗгғғгӮҜгғӯгғјгғүгғӣгғјгғі | гғӣгғјгғігҒ«гӮҲгӮӢжҢҜе№…гҖҒдҪҚзӣёеӨүжҸӣ | No2 |

| гҖҖгҖҖ②йҹійҹҝиҝ·и·Ҝ | йҹійҒ“гҒ«гӮҲгӮӢдҪҚзӣёеӨүжҸӣ | |

| гҖҖгҖҖ③еҫҢйқўй–Ӣж”ҫеһӢ | иғҢең§з„ЎеҮҰзҗҶ | |

гҖҖгҒҫгҒҡгҒҜиғҢең§гӮ’еҗёеҸҺгҒҷгӮӢж–№ејҸгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒ“гӮҢгҒ«гҒҜеҜҶй–үеһӢгҒЁйҖҶгғӣгғјгғіеһӢгҖҒгҒқгҒ—гҒҰгӮҝгғігғҮгғ гғүгғ©гӮӨгғ–гҒҢгҒӮгӮӢгҖӮиЎЁгҒ«гҒҜд»ЈиЎЁгҒ®иЈҪдҪңж©ҹзЁ®з•ӘеҸ·гӮӮиЁҳгҒ—гҒҹгҖӮ

гҖҖеҜҶй–үеһӢгҒҜеҚҳзҙ”гҒ«еҜҶй–үгҒ—гҒҹгӮЁгғігӮҜгғӯгғјгӮёгғЈгҒ«еҗёйҹіжқҗгӮ’и©°гӮҒгҒҰиғҢең§гӮ’зҶұгӮЁгғҚгғ«гӮ®гғјгҒЁгҒ—гҒҰеҗёеҸҺгҒ—гҒҰгҒ—гҒҫгҒҶж–№жі•гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮNS-10MгӮ’гӮӘгғһгғјгӮёгғҘгҒ—гҒҹ25еҸ·ж©ҹгҒҢгҒ“гӮҢгҒ«гҒӮгҒҹгӮӢгҖӮгҒқгҒ®гҒҫгҒҫгҒ§гҒҜеӨ§гҒҚгҒӘиғҢең§гҒҢгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒ«гҒ®гҒ—гҒӢгҒӢгӮҠгҖҒдҪҺйҹіеҹҹгҒ®гғ¬гӮ№гғқгғігӮ№дҪҺдёӢгӮ„жӯӘгҒҝгҒ®еў—еҠ гҒҢз”ҹгҒҳгӮӢгҒ®гҒ§гҖҒдёҖиҲ¬зҡ„гҒ«гҒҜгғ•гғ©гғ•гғ©гҒӘгғҸгӮӨгӮігғігғ—гғ©гӮӨгӮўгғігӮ№гғҰгғӢгғғгғҲгҒЁзө„гҒҝеҗҲгӮҸгҒӣгҒҰиғҢең§гҒ«гӮҲгӮӢз©әж°—гғҗгғҚеҠ№жһңгӮӮеҲ©з”ЁгҒҷгӮӢгҖӮгҒӨгҒҫгӮҠгҖҒгҒ“гҒ®иғҢең§гӮӮеҗ«гӮҒгҒҹгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒ®еӢ•дҪңгҒЁгҒ—гҒҰиЁӯиЁҲгҒ—гӮігғігғ‘гӮҜгғҲгҒӘгӮЁгғігӮҜгғӯгғјгӮёгғЈгӮ’йҒ”жҲҗгҒҷгӮӢгҒ®гҒ гҖӮгҒқгҒҶгҒ„гҒЈгҒҹж„Ҹе‘ігҒ§гҒҜдҪҝз”ЁгҒҷгӮӢгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгӮ’йҒёгҒ¶ж–№ејҸгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒ“гҒ®жңҖеӨ§гҒ®гғЎгғӘгғғгғҲгҒҜгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒӢгӮүгҒ®зӣҙжҺҘйҹігҒҢгғҖгӮӨгғ¬гӮҜгғҲгҒ«иҒҙгҒ‘гӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒҫгҒҹгҖҒиғҢең§гҒ®еғҚгҒҚгҒ§жҢҜе№…гҒ«еҲ¶йҷҗгҒҢгҒӢгҒӢгӮӢгҒ®гҒ§еӨ§йҹійҮҸгҒ«гӮӮеј·гҒ„гҖӮгҒ“гҒ®жҖ§иіӘгҒӢгӮүгғўгғӢгӮҝгғјгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгҒ«жҺЎз”ЁдҫӢгҒҢеӨҡгҒ„гҒ“гҒЁгҒҜд»ҘеүҚгӮӮиҝ°гҒ№гҒҹгҖӮгҒ—гҒӢгҒ—гҒӘгҒҢгӮүгҖҒз§ҒгҒ«гҒҜгӮЁгғігӮҜгғӯгғјгӮёгғЈгҒӢгӮүгҒ®зӯҗдҪ“ж”ҫе°„гҒ®е•ҸйЎҢгҒҢгҒӮгӮҠгҖҒзӢ¬зү№гҒ®з©әж°—гғҗгғҚгҒ«гӮҲгӮӢејҫгҒҝйҹігҒ®гҒҷгӮӢж–№ејҸгҒ§гҒӮгӮӢгҒЁж„ҹгҒҳгӮүгӮҢгӮӢгҖӮ

гҖҖйҖҶгғӣгғјгғіеһӢгҒҜиғҢең§гӮ’гҒҷгҒјгҒҫгӮҠеҪўзҠ¶гҒ®йҖҶгғӣгғјгғігҒ§еӨ§жҢҜе№…гҒ«еӨүжҸӣгҒ—гҒҰеҠ№жһңзҡ„гҒ«еҗёйҹігҒҷгӮӢж–№жі•гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮжңҖгӮӮеҠ№зҺҮзҡ„гҒӘиғҢең§еҗёеҸҺж–№ејҸгҒӢгӮӮгҒ—гӮҢгҒӘгҒ„гҖӮз§ҒгӮӮпј’пј’еҸ·ж©ҹгҒ§жҺЎз”ЁгҒ—гҒҰеҠ№жһңгӮ’зўәиӘҚгҒ—гҒҹгҒҢгҖҒжң¬ж јзҡ„гҒ«гҒҜжҘөгӮҒгҒҰеӨ§еһӢпјҲй•·гҒ„пјүгҒ®гғӣгғјгғігҒҢеҝ…иҰҒгҒЁгҒӘгӮӢгҒ®гҒ§зҸҫе®ҹзҡ„гҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҖӮ

гҖҖгӮҝгғігғҮгғ гғүгғ©гӮӨгғ–гҒҜжңҖиҝ‘гҒҫгҒ§зҶұдёӯгҒ—гҒҰгҒ„гҒҹж–№ејҸгҒ§еҶ…и”өгҒ—гҒҹгӮөгғ–гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒ§иғҢең§гӮ’еҗёеҸҺгҒ—гҒҰгҒ—гҒҫгҒҶгӮ„гӮҠж–№гҒ§гҒӮгӮҠгҖҒгғҶгӮҜгғҺгғӯгӮёгғјзҡ„гҒ«гӮӮгҒЁгҒҰгӮӮгҒҠгӮӮгҒ—гӮҚгҒ„гҖӮпј’пј—еҸ·ж©ҹгҒ®гӮҲгҒҶгҒ«гӮігғігғ‘гӮҜгғҲгҒӘгӮЁгғігӮҜгғӯгғјгӮёгғЈгҒ®е®ҹзҸҫгҒ«гҒҜеӨ§еӨүжңүеҠ№гҒ§гҖҒгӮөгғ–гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒ®й§ҶеӢ•еҠӣгӮ’еӨүгҒҲгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§еҠ№жһңгӮ’иӘҝж•ҙгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгӮӮгҒ§гҒҚгӮӢгҖӮпј’пјҳеҸ·ж©ҹгҒ§гҒҜзӣҙжҺҘйҹігҒ®гҒҝгӮ’ж”ҫе°„гҒҷгӮӢгғЎгғӘгғғгғҲгӮ’жҙ»гҒӢгҒ—гҒҰгӮ№гғ”гғјгғүж„ҹгҒ®гҒӮгӮӢдҪҺйҹігҒҢеҫ—гӮүгӮҢгҒҹгҖӮгҒ—гҒӢгҒ—гҖҒгӮўгғігғ—гҒёгҒ®иІ жӢ…гҒҢеӨ§гҒҚгҒҸгҒӘгӮӢгҒ“гҒЁгӮ„гҖҒгӮөгғ–гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒ«еҜҫгҒ—гҒҰгҒҜеҶ…е®№з©ҚгҒ®жҘөгӮҒгҒҰе°‘гҒӘгҒ„еҜҶй–үеһӢгҒЁгҒӘгӮҠгҖҒгҒ“гҒ®жӯӘгҒҝгҒ®еҪұйҹҝгҒҢеҮәгҒӘгҒ„гҒЁгҒҜиҖғгҒҲгҒ«гҒҸгҒ„гҖӮдҪҺйҹіеҹҹгҒ®еў—еј·еҠ№жһңгӮӮгғЎгӮӨгғігӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒ®й§ҶеӢ•еҠӣгҒ®еҗ‘дёҠгҒҜжңҹеҫ…гҒ§гҒҚгӮӢгҒҢзҷәйҹійқўз©ҚгҒҢеў—гҒҲгҒӘгҒ„гҒ®гҒ§гҒӮгҒҫгӮҠеӨ§гҒҚгҒҸгҒҜгҒӘгҒ„гҖӮ

гҖҖиғҢең§гӮ’еҶҚеҲ©з”ЁгҒҷгӮӢж–№ејҸгҒЁгҒ—гҒҰгҒҜгҖҒжңҖгӮӮдёҖиҲ¬зҡ„гҒӘгғҗгӮ№гғ¬гғ•еһӢгҒҢгҒӮгӮӢгҖӮе…ұжҢҜе‘Ёжіўж•°гӮ’иӘҝж•ҙгҒ—гҒҹгғҗгӮ№гғ¬гғ•гғҖгӮҜгғҲгҒӢгӮүиғҢең§гҒ®еҠӣгӮ’еҶҚеҲ©з”ЁгҒ—гҒҰдҪҺйҹігӮ’ж”ҫе°„гҒ—гҖҒеҠ№жһңзҡ„гҒ«дҪҺйҹіеў—еј·гӮ’еӣігӮӢгҖӮз°ЎеҚҳгҒӘд»•зө„гҒҝгҒ®еүІгҒ«гҒҜеҠ№жһңгҒҢеӨ§гҒҚгҒҸгҖҒжҺЎз”ЁдҫӢгҒҢеӨҡгҒ„гҒ“гҒЁгӮӮгҒҶгҒӘгҒҡгҒ‘гӮӢгҖӮз§ҒгӮӮпј—еҸ·ж©ҹгҖҒпј“пј‘еҸ·ж©ҹгҒӘгҒ©гҒ§еҲ©з”ЁгҒ—гҒҹгҒҢгҖҒжңҖеӨ§гҒ®е•ҸйЎҢзӮ№гҒҜеҠ№зҺҮгӮ’дёҠгҒ’гӮӢгҒ«гҒҜгҒӮгӮӢзЁӢеәҰгҒ®еҶ…е®№з©ҚгҒҢеҝ…иҰҒгҒ§гҖҒгӮігғігғ‘гӮҜгғҲеҢ–гҒ«гҒҜеҠ№зҺҮзҡ„гҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒ“гҒЁгҒ гӮҚгҒҶгҖӮгҒҫгҒҹгҖҒеҗёйҹіжқҗгӮ’е°‘гҒӘгҒҸгҒ—гҒҰе…ұжҢҜгҒ®QгӮ’й«ҳгӮҒгӮӢгҒЁе…ұжҢҜеҠ№зҺҮгҒҜдёҠгҒҢгӮӢгҒҢдҪҺйҹіеў—еј·гҒҷгӮӢе‘Ёжіўж•°е№…гҒҢзӢӯгҒҸгҒӘгӮӢгҒ®гҒ§гҖҒдёҠжүӢгҒ«иӘҝж•ҙгҒ—гҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°жңҖеӨ§гҒ®еҠ№жһңгҒҢеҫ—гӮүгӮҢгҒӘгҒ„гҖӮе…ұжҢҜе‘Ёжіўж•°гҒқгҒ®гӮӮгҒ®гҒҜгғҖгӮҜгғҲгҒ®й•·гҒ•гҒ§е®№жҳ“гҒ«иӘҝж•ҙгҒ§гҒҚгӮӢгҒҢгҖҒгҒӮгӮӢж„Ҹе‘іжңҖгӮӮиӘҝж•ҙгҒ®йӣЈгҒ—гҒ„ж–№ејҸгҒӢгӮӮгҒ—гӮҢгҒӘгҒ„гҖӮиғҢең§гӮ’еҲ©з”ЁгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒӢгӮүгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒ«еҜҫгҒҷгӮӢең§еҠӣдҪҺжёӣгҒ®еҠ№жһңгӮӮжңҹеҫ…гҒ§гҒҚгӮӢгҒҢгҖҒгғҖгӮҜгғҲгҒ®е…ұжҢҜгӮ’еј·гҒҸеҲ©з”ЁгҒҷгӮӢгҒЁгҖҒгҒ“гҒ®еҪұйҹҝгҒҢй§ҶеӢ•еҒҙгҒ®гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒ«гӮӮеҸҠгҒ¶е•ҸйЎҢгӮӮгҒӮгӮӢгҖӮгҒҹгҒ гҖҒдёҖиҲ¬зҡ„гҒ«гҒҜгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒ®жңҖдҪҺе…ұжҢҜе‘Ёжіўж•°гҒ«гғҗгӮ№гғ¬гғ•гғҖгӮҜгғҲгҒ®е…ұжҢҜе‘Ёжіўж•°гӮ’еҗҲгӮҸгҒӣгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гғҰгғӢгғғгғҲе…ұжҢҜгҒ«гӮҲгӮӢйҒҺжҢҜе№…гӮ’йҳІгҒ’гӮӢгғЎгғӘгғғгғҲгӮӮгҒӮгӮӢгҖӮз§ҒгҒҜгғҗгӮ№гғ¬гғ•ж–№ејҸгҒ®зӢ¬зү№гҒ®йҒ…гӮҢгҒҹж„ҹгҒҳгҒ®гҒҷгӮӢдҪҺйҹігҒҢеҘҪгҒҚгҒ«гҒӘгӮҢгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҒҢгҖҒдҪҺйҹіеҹҹгҒ®еў—еј·еҠ№жһңгҒҜе„ӘгӮҢгҒҰгҒҠгӮҠгҖҒеҘҘгҒ®ж·ұгҒ„жҠҖиЎ“гҒ§гҒӮгӮӢгҒЁиӘҚиӯҳгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

гҖҖе…ұйіҙз®ЎеһӢгҒҜпј”еҸ·ж©ҹгҒӘгҒ©гҒ§е®ҹи·өгҒ—гҒҹгҒҢгҖҒзўәгҒӢгҒ«гғҗгӮ№гғ¬гғ•ж–№ејҸгӮҲгӮҠгӮӮгӮ№гғҲгғ¬гғјгғҲз®ЎгҒ§гҒҜе…ұжҢҜзҸҫиұЎгҒҢеј·еҠӣгҒ§еҠ№жһңгӮӮеӨ§гҒҚгҒ„гҖҒгҒ—гҒӢгҒ—гҒӘгҒҢгӮү50HzгҒ®е…ұжҢҜгҒ«гҒҜзүҮй–үз®ЎгҒ§1.7mгӮӮеҝ…иҰҒгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒгҒ°гҒӢгҒ§гҒӢгҒҸгҒӘгӮӢгҒ®гҒ§дёҖиҲ¬зҡ„гҒ§гҒӘгҒ„гҖӮ

гҖҖиғҢең§гӮ’з©ҚжҘөзҡ„гҒ«еҲ©з”ЁгҒҷгӮӢж–№жі•гҒЁгҒ—гҒҰгҒҜгғҗгғғгӮҜгғӯгғјгғүгғӣгғјгғігҒҢжңүеҗҚгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮиғҢең§гӮ’гҒ„гҒЈгҒҹгӮ“е°ҸгҒ•гҒӘз©әй–“гҒ«й–үгҒҳиҫјгӮҒгҒҰгҖҒгӮ№гғӯгғјгғҲгӮ’д»ӢгҒ—гҒҰеҮәгҒ•гӮҢгӮӢе°Ҹйқўз©ҚеӨ§жҢҜе№…гҒ®йҹіең§гӮ’еҫҗгҖ…гҒ«еәғгҒҢгҒЈгҒҰгӮҶгҒҸгғӣгғјгғіж§ӢйҖ гҒ«гӮҲгӮҠеӨ§йқўз©Қе°ҸжҢҜе№…гҒ®йҹіең§гҒ«еӨүжҸӣгҒ—гҒҰж”ҫе°„гҒ—гҖҒз©әж°—гҒ®й§ҶеӢ•еҠ№зҺҮгӮ’еҗ‘дёҠгҒ—гҒҰгғ‘гғҜгғ•гғ«гҒӘдҪҺйҹіеҹҹеў—еј·гӮ’еӣігӮӢгҒЁгҒ„гҒҶе„ӘгӮҢгҒҹж–№ејҸгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒЁгҒ“гӮҚгҒҢгҖҒгҒ“гҒ®жҠҖиЎ“гӮӮе•ҸйЎҢзӮ№гҒҢеӨҡгҒ„гҖӮж¬ЎгҒ®йҹійҹҝиҝ·и·ҜгӮӮеҗҢж§ҳгҒ гҒҢгҖҒйҹійҒ“гҒ®й•·гҒ•гҒ§иғҢең§гҒ®дҪҚзӣёгӮ’иӘҝж•ҙгҒҷгӮӢгҒ®гҒ§еҗҢзӣёгҒЁгҒӘгӮӢе‘Ёжіўж•°гҒ§жңҖеӨ§гҒ®еҠ№жһңгҒЁгҒӘгӮҠгҖҒйҖҶзӣёгҒ§гҒҜгӮҖгҒ—гӮҚзӣёж®әгҒҷгӮӢеҸҜиғҪжҖ§гҒҢгҒӮгӮӢгҖӮ50HzгӮ’еҗҢзӣёгҒ«жҲ»гҒҷгҒ«гҒҜ3.4пҪҚгӮӮгҒ®й•·гҒ•гҒҢеҝ…иҰҒгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒгҒЁгҒҰгӮӮеӨ§гҒҚгҒӘгӮ·гӮ№гғҶгғ гҒЁгҒӘгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢжңҖеӨ§гҒ®е•ҸйЎҢзӮ№гҒ§гҒӮгӮҚгҒҶгҖӮгҒқгҒ“гҒ§гҖҒжҠҳгӮҠгҒҹгҒҹгҒҝгғӣгғјгғігӮ’дҪҝгӮҸгҒҡгҒ«гҒ„гӮүгӮҢгҒӘгҒ„гҒҢгҖҒгҒ“гҒ®гҒҹгӮҒгҒ«еҠ№зҺҮгҒҢдҪҺдёӢгҒ—гҖҒгғӣгғјгғігҒ®жҠҳгӮҠиҝ”гҒ—гҒ§жӯӘгҒҢзҷәз”ҹгҒ—гҒҰзӢ¬зү№гҒ®жҙһзӘҹйҹігҒЁгҒӘгҒЈгҒҰгҒ—гҒҫгҒҶгҖӮгҒҫгҒҹгҖҒе‘Ёжіўж•°гҒ«гӮҲгҒЈгҒҰеҗҢзӣёгҖҒйҖҶзӣёгҒҢз№°гӮҠиҝ”гҒҷгҒ®гҒ§гғӣгғјгғігҒ®й«ҳе‘ЁжіўйҖҡйҒҺгӮ’йҳ»жӯўгҒ—гҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°гҒӘгӮүгҒӘгҒ„гҖӮгҒ•гӮүгҒ«гҖҒзҹӯгҒ„гғӣгғјгғій•·гҒ§гҒҜгғӣгғјгғіеҪўзҠ¶гҒ®гӮ«гғғгғҲгӮӘгғ•е‘Ёжіўж•°гҒҢй«ҳгҒҸгҒӘгӮӢгҒ®гҒ§еҠ№жһңгҒҢгҒӘгҒ„гҖӮз§ҒгҒҜгҒ“гҒ®гҒӮгҒҹгӮҠгҒ®зҗҶи«–гӮ’зҹҘгӮүгҒҡгҒ«еҲқжңҹгҒ®й ғгҒ«еӨұж•—дҪңгҒ°гҒӢгӮҠгӮ’йҖ гҒЈгҒҰгҒ„гҒҹгҖӮзү©йҮҸгҒ§LEGOгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјжңҖеӨ§гҒ®дҪңе“ҒгҒ§гҒӮгӮӢпј’еҸ·ж©ҹгҒҜгғҗгғғгӮҜгғӯгғјгғүгғӣгғјгғігҒ®еҠ№жһңгӮ’гҒӮгӮӢзЁӢеәҰеҫ—гӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгҒҹгҒҢгҖҒжң¬ж јзҡ„гҒ«гҒҜгҒҫгҒ гҒҫгҒ гғӣгғјгғігҒ®еӨ§гҒҚгҒ•гҖҒй•·гҒ•гҒҢи¶ігӮҠгҒҡгҖҒгҒқгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘеӨ§гҒҚгҒ•гҒ®гӮӮгҒ®гӮ’LEGOгҒ§иЈҪдҪңгҒ—гҒҹгӮүеј·еәҰгҒҢе…ЁгҒҸеҫ—гӮүгӮҢгҒӘгҒ„гҒ®гҒ§гҖҒзҸҫеңЁгҒ§гҒҜгғҗгғғгӮҜгғӯгғјгғүгғӣгғјгғігҒҜLEGOгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгҒ§гҒҜе®ҹзҸҫеӣ°йӣЈгҒЁиӘҚиӯҳгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгҒ„гҒҡгӮҢгҒ«гҒ—гӮҚгғҗгғғгӮҜгғӯгғјгғүгғӣгғјгғігҒЁгҒҜгғӣгғјгғіеӢ•дҪңгҒ гҒ‘гҒ§гҒӘгҒҸгҖҒйҹійҹҝиҝ·и·ҜгҒЁе…ұйіҙз®ЎеӢ•дҪңгҒҢиӨҮйӣ‘гҒ«еҪұйҹҝгҒ—гҒӮгҒЈгҒҹгӮӮгҒ®гҒ§зҗҶжғігҒЁгҒҜйҒ гҒ„йӣЈгҒ—гҒ„жҠҖиЎ“гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒҹгҒ гҖҒгғҸгӮ»гғ’гғӯгғҗгғғгӮҜгғӯгғјгғүгғӣгғјгғігҒ«иҰӢгӮүгӮҢгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«зӢ¬зү№гҒ®гӮўгӮ°гғ¬гғғгӮ·гғ–гҒӘдҪҺйҹігғ‘гғҜгғјгҒҜйә»и–¬зҡ„гҒ§гҒҜгҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖеҫҢйқўй–Ӣж”ҫгғҗгғғгғ•гғ«гӮ’иғҢең§еҲ©з”Ёж–№ејҸгҒ«еҲҶйЎһгҒҷгӮӢгҒ®гҒҜй–“йҒ•гҒ„гҒӢгӮӮгҒ—гӮҢгҒӘгҒ„гҒҢгҖҒеӨ§гҒҚгҒӘжқҝгӮ’з”ЁгҒ„гӮҢгҒ°иғҢең§гӮ’гҒ•гҒҲгҒҺгҒЈгҒҰиғҢең§гҒ®еҪұйҹҝгҒ®гҒӘгҒ„жң¬жқҘгҒ®гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒ®дҪҺйҹігҒҢиҒҙгҒ‘гӮӢгҖӮ

гҖҖжңҖеҫҢгҒ«жң¬ж©ҹгҒ®гғ‘гғғгӮ·гғ–гғ©гӮёгӮЁгғјгӮҝгғјгҒ§гҒӮгӮӢгҒҢгҖҒиғҢең§еҶҚеҲ©з”Ёж–№ејҸгҒ®гғҗгӮ№гғ¬гғ•еһӢгҒЁжҜ”ијғгҒ—гҒҰгҒ®гғЎгғӘгғғгғҲгҒҜгӮЁгғігӮҜгғӯгғјгӮёгғЈгӮөгӮӨгӮәгҒЁдҪҺйҹіеҹҹгӮ’еў—еј·гҒҷгӮӢе…ұжҢҜе‘Ёжіўж•°гҒҢгҒ»гҒјз„Ўй–ўдҝӮгҒ§гҒӮгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒ гӮҚгҒҶгҒӢпјҹгҒ гҒӢгӮүгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгӮ·гӮ№гғҶгғ гҒ®гӮігғігғ‘гӮҜгғҲеҢ–гҒ«жңҖгӮӮжңүеҲ©гҒӘж–№жі•гҒ§гҒӮгӮӢгҒЁиҖғгҒҲгҒҹгҖӮгҒқгӮҢгҒ§гҒҜеӨ§еһӢгғўгғҮгғ«гҒ§гҒ®еҠ№жһңгҒҜгҒ©гҒҶгҒ гӮҚгҒҶгҒӢпјҹгӮӮгҒЎгӮҚгӮ“дҪҺйҹіеҹҹгҒ®еў—еј·еҠ№жһңгӮӮйҮҚиҰҒгҒ§гҒӮгӮӢгҒҢгҖҒиғҢең§гҒ®еҮҰзҗҶеҠ№жһңгҒ®гғЎгғӘгғғгғҲгҒҢеӨ§гҒҚгҒ„гҒЁиҖғгҒҲгӮүгӮҢгӮӢгҖӮеӨ§еһӢгҒ®гӮҰгғјгғҸгғјгҒӢгӮүз”ҹгҒҳгӮӢиғҢең§гҒҜеј·еӨ§гҒ§гҒӮгӮҠгҖҒгӮҲгҒ»гҒ©гҒ®гӮөгӮӨгӮәгҒ®гӮЁгғігӮҜгғӯгғјгӮёгғЈгҒ§гҒӘгҒ„гҒЁгҒ“гҒ®еҪұйҹҝгӮ’еҮҰзҗҶгҒ§гҒҚгҒҡжҢҜеӢ•жқҝгҒ«ең§еҠӣгҒҢз”ҹгҒҳгҒҰжӯӘгҒҝгҒ®еҺҹеӣ гҒЁгҒӘгӮӢгҖӮгғҗгӮ№гғ¬гғ•еһӢгҒ§гҒҜгғҖгӮҜгғҲгҒ®й§ҶеӢ•гҒ«иғҢең§гҒ®гӮЁгғҚгғ«гӮ®гғјгҒ®дёҖйғЁгҒҢж¶ҲиІ»гҒ•гӮҢгӮӢгҒҢгҖҒгҒқгӮӮгҒқгӮӮгғҗгӮ№гғ¬гғ•гғҖгӮҜгғҲгҒ®е…ұжҢҜдҪңз”ЁгҒҜгӮЁгғігӮҜгғӯгғјгӮёгғЈеҶ…йғЁгҒ®з©әж°—гғҗгғҚгҒ®еӢ•дҪңгҒӘгҒ®гҒ§гҖҒгғҗгғҚгҒ®еҸҚдҪңз”ЁгӮ’жҢҜеӢ•жқҝгҒҢеҸ—гҒ‘гҒҰгҒ„гӮӢгҒ“гҒЁгҒҢжғіеғҸгҒ§гҒҚгӮӢгҖӮгҒ“гӮҢгҒ«еҜҫгҒ—гҒҰгғ‘гғғгӮ·гғ–гғ©гӮёгӮЁгғјгӮҝгғјгҒ§гҒҜз©әж°—гӮ’еӘ’д»ӢгҒЁгҒ—гҒҰгғ‘гғғгӮ·гғ©гӮёгӮЁгғјгӮҝгғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒҢй§ҶеӢ•гҒ•гӮҢгӮӢж–№ејҸгҒ®гҒҹгӮҒиғҢең§гҒ®ж¶ҲиІ»еҠ№зҺҮгҒҢй«ҳгҒ„гҒ®гҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒӢгҖӮгҒ“гҒ®зөҗжһңгҖҒгӮЁгғігӮҜгғӯгғјгӮёгғЈеҶ…гҒ®ең§еҠӣгҒҢдҪҺжёӣгҒ—гҒҰжӯӘгҒҢжёӣгӮӢгҖӮгҒ“гӮҢгҒҢжңҖеӨ§гҒ®гғЎгғӘгғғгғҲгҒ§гҒӮгӮҚгҒҶгҖӮгҒӨгҒҫгӮҠгғ‘гғғгӮ·гғ–гғ©гӮёгӮЁгғјгӮҝгғјж–№ејҸгҒЁгҒҜеҠ№зҺҮзҡ„гҒӘеҜҶй–үеһӢгӮЁгғігӮҜгғӯгғјгӮёгғЈгҒ®е®ҹзҸҫжүӢж®өгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒгҒ•гӮүгҒ«дҪҺйҹіеў—еј·гӮӮеҫ—гӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгӮӢгҖҒе„ӘгӮҢгҒҹж–№ејҸгҒ§гҒӮгӮӢгҒЁиҖғгҒҲгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

гҖҖдҪҚзӣёгҒ«й–ўгҒ—гҒҰгҒҜгғҗгӮ№гғ¬гғ•еһӢгҒЁеҗҢж§ҳгҒ«е…ұжҢҜзҸҫиұЎгҒ«гӮҲгӮҠдҪҚзӣёеҸҚи»ўгҒ—гҖҒгғЎгӮӨгғігҒ®гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒЁеҗҢзӣёгҒЁгҒӘгҒЈгҒҰж”ҫе°„гҒ•гӮҢгӮӢгҖӮгғҗгӮ№гғ¬гғ•гғҖгӮҜгғҲгҒҜеҚҳдёҖгҒ®е‘Ёжіўж•°гҒ§гҒ®е…ұжҢҜзҸҫиұЎгҒ§гҒӮгӮӢгҒҢгҖҒгғ‘гғғгӮ·гғ–гғ©гӮёгӮЁгғјгӮҝгғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒҜе…ұжҢҜе‘Ёжіўж•°гҒ§й§ҶеӢ•гҒ•гӮҢгӮӢгӮөгғ–гӮҰгғјгғҸгғјгҒ§гҒӮгҒЈгҒҰгҖҒж”ҫе°„гҒ•гӮҢгӮӢе‘Ёжіўж•°зү№жҖ§гҒҜгӮҲгӮҠгғ–гғӯгғјгғүгҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒ гӮҚгҒҶгҒӢпјҹгҒ—гҒҹгҒҢгҒЈгҒҰгҖҒгғЎгӮӨгғігҒ®гӮҰгғјгғҸгғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒЁеҗҢгҒҳгӮӮгҒ®гӮ’з”ЁгҒ„гӮҢгҒ°зҙ зӣҙгҒӘжҢҜеӢ•жқҝгҒ®йқўз©Қеў—еј·еҠ№жһңгҒҢеҫ—гӮүгӮҢгӮӢгҖӮгҒҹгҒ гҒ—гҖҒй§ҶеӢ•гҒ«жҷӮй–“йҒ…гӮҢгҒҢз”ҹгҒҳгӮӢгҒ®гҒ§гҖҒгҒ“гӮҢгҒҢжңҖеӨ§гҒ®е•ҸйЎҢзӮ№гҒ§гҒӮгӮҚгҒҶгҖӮгӮ№гғ”гғјгғүж„ҹгӮҲгӮҠгӮӮйҮҸж„ҹгҒ«еҠ№гҒҸдҪҺйҹіеў—еј·ж–№ејҸгҒ§гҒӮгӮӢгҒЁиҖғгҒҲгӮӢгҖӮ

|

пј”пјҺ пј“пј–еҸ·ж©ҹгҒ®иЁӯиЁҲйҒҺзЁӢ |

|

пј”пјҚпј‘гҖҖгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒ®йҒёе®ҡ |

гҖҖпј’гӮҰгӮ§гӮӨгӮ·гӮ№гғҶгғ гҒ®гӮҰгғјгғҸгғјгӮ’гғҖгғ–гғ«гҒЁгҒ—гҒҰгғ‘гғғгӮ·гғ–гғ©гӮёгӮЁгғјгӮҝгғјж–№ејҸгӮ’жҗӯијүгҒҷгӮӢгҒҢгҖҒгӮҰгғјгғҸгғјгҒ®гӮөгӮӨгӮәгҒҢеӨ§гҒҚгҒ„гҒЁгӮЁгғігӮҜгғӯгғјгӮёгғЈгӮөгӮӨгӮәгҒҢеў—еӨ§гҒҷгӮӢжҮёеҝөгҒҢгҒӮгӮӢгҖӮжҢҜеӢ•жқҝйқўз©ҚгҒҢпј’еҖҚгҒЁгҒӘгӮӢгҒ“гҒЁгҒӢгӮүгҖҒд»ҠеӣһгҒҜжҺ§гҒҲгӮҒгҒ«13cmгӮҜгғ©гӮ№гҒ®гӮҰгғјгғҸгғјгӮ’йҒёжҠһгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гҒ—гҒҹгҖӮ гғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјгҒҜгҒңгҒІгҒЁгӮӮгғӘгғңгғігҒ«гҒ—гҒҹгҒ„гҖӮгғ‘гғғгӮ·гғ–гғ©гӮёгӮЁгғјгӮҝгғјгҒ«гӮҲгӮҠеў—еј·гҒ—гҒҹдҪҺйҹігҒ«гҒҜгғӘгғңгғігҒ®жӯӘгҒҝгҒ®з„ЎгҒ„жҹ”гӮүгҒӢгҒӘй«ҳйҹіеҹҹгҒҢеҗҲгҒҶгҒ®гҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒӢпјҹгҒҹгҒ гҒ—гҖҒгӮ№гғ”гғјгғүж„ҹгҒҜе…ЁгҒҸеҗҲгӮҸгҒӘгҒ„гҒ®гҒ§гғҹгӮ№гғһгғғгғҒгҒЁгҒӘгӮӢеҸҜиғҪжҖ§гӮӮгҒӮгӮӢгҖӮгҒҫгҒӮгҖҒд»ҠеӣһгҒҜгғҮгӮ¶гӮӨгғіе„Әе…ҲгҒ§гғӘгғңгғігғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјгҒ«гҒ—гӮҲгҒҶгҖӮ

пј“гҒӨгҒ®гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒ®й…ҚзҪ®гҒҜгҖҒеҪ“еҲқгғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјгӮ’дёӯеӨ®гҒ«жҢҹгӮ“гҒ гғҗгғјгғҶгӮЈгӮ«гғ«гғ„гӮӨгғігғҮгӮ¶гӮӨгғігӮ’иҖғгҒҲгҒҰгҒ„гҒҹгҖӮйҹіеғҸе®ҡдҪҚгҒ«гҒҜгғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјгӮ’гӮҰгғјгғҸгғјгҒ§жҢҹгӮ“гҒ гҒ“гҒ®гғҮгӮ¶гӮӨгғігҒҢжңүеҲ©гҒӘгҒ®гҒ гҖӮгҒ—гҒӢгҒ—гҖҒжң¬ж©ҹгҒҜжң¬еҪ“гҒ®гғҖгғ–гғ«гӮҰгғјгғҸгғјгҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгғ‘гғғгӮ·гғ–гғ©гӮёгӮЁгғјгӮҝгғјгҒӢгӮүгҒҜдёӯйҹіеҹҹгҒҜгҒ»гҒЁгӮ“гҒ©еҮәгҒӘгҒ„гҒЁиҖғгҒҲгҖҒгӮӘгғјгӮҪгғүгғғгӮҜгӮ№гҒ«гӮҰгғјгғҸгғјпј’жң¬гӮ’дёӢйғЁгҒ«й…ҚзҪ®гҒ—гҒҹгҖӮ

гҖҖзөҗжһңгҖҒгӮҰгғјгғҸгғјгҒ«гҒҜJAMO 20443гӮ’йҒёжҠһгҒ—гҒҹгҖӮгҒӘгӮ“гҒЁгӮ°гғ©гӮ№гғ•гӮЎгӮӨгғҗгғјгӮігғјгғігҒ®13cmгӮҰгғјгғҸгғјгҒҢпј‘еҖӢ1,580еҶҶгҒ§еЈІгҒЈгҒҰгҒ„гҒҹгҒ®гҒ гҖӮгҒ“гӮҢгҒҜиІ·гҒҶгҒ—гҒӢгҒӘгҒ„гҖӮпј“пј–еҸ·ж©ҹгҒ§гҒҜпј”еҖӢгҒ®гӮҰгғјгғҸгғјгӮ’дҪҝгҒҶгҒҢгҖҒгҒ“гҒ®гҒҶгҒЎпј’еҖӢгҒҜгӮўгғігғ—гҒ«й§ҶеӢ•гҒ•гӮҢгҒӘгҒ„гҖӮгғһгӮ°гғҚгғғгғҲгҒӘгҒ©гҒ®й§ҶеӢ•зі»гҒҢдёҚиҰҒгҒӘгҒ®гҒ§й«ҳдҫЎгҒӘгӮҰгғјгғҸгғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒҜгӮӮгҒЈгҒҹгҒ„гҒӘгҒ„гҒ®гҒ гҖӮгғ—гғ©гӮ№гғҒгғғгӮҜгғ•гғ¬гғјгғ гҒ гҒҢйҳІзЈҒеһӢгҒ§гғһгӮ°гғҚгғғгғҲгӮ«гғҗгғјгӮӮгҒҚгҒЎгӮ“гҒЁиЈ…зқҖгҒ•гӮҢгҖҒе®үгҒЈгҒҪгҒ•гҒ®з„ЎгҒ„з«ӢжҙҫгҒӘгӮҰгғјгғҸгғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮжңҖдҪҺе…ұжҢҜе‘Ёжіўж•°foгҒҜ71HzгҒӘгҒ®гҒ§гғ‘гғғгӮ·гғ–гғ©гӮёгӮЁгғјгӮҝгғјеӢ•дҪңгҒ§гҒҜгҒ“гҒ®гҒӮгҒҹгӮҠгҒ®еў—еј·гҒЁгҒӘгӮҚгҒҶгҖӮдёӯйҹіеҹҹгҒҜ3.5kHzгҒҫгҒ§дҪҝгҒҲгӮӢгҖӮ

гҖҖгғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјгҒ«гҒҜBeston RT002A гғӘгғңгғігғ„гӮЈгғјгӮҝгғјгӮ’йҒёжҠһгҒ—гҒҹгҖӮжҘөи–„гғ©гғҹгғҚгғјгғҲгӮўгғ«гғҹгғӢгӮҰгғ гғӘгғңгғігҒ®гғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјгҒ§гҖҒгӮ·гғ§гғјгғҲгғӣгғјгғігҒҢгғҮгӮ¶гӮӨгғігҒ•гӮҢ40kHzгҒҫгҒ§гғ¬гӮ№гғқгғігӮ№гҒҢгҒӮгӮӢгҖӮи–„иҶңгӮігӮӨгғ«гҒ гҒҢгҖҒгҒ•гҒҷгҒҢгҒҜгғӘгғңгғігғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјгҒ гҖӮд»•ж§ҳгҒ§гҒҜ2kHzгҒӢгӮүдҪҝгҒҲгӮӢгӮҲгҒҶгҒ гҖӮгҒ“гҒ®гғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјгӮӮгғӘгғңгғігҒЁгҒ—гҒҰгҒҜе®үдҫЎгҒ§гҖҒпј’пјҳеҸ·ж©ҹгҒ§дҪҝз”ЁгҒ—гҒҹFT7RPгҒ®еҚҠйЎҚд»ҘдёӢгҒ гҖӮ

|

пј”пјҚпј’гҖҖж§ӢйҖ иЁӯиЁҲ |

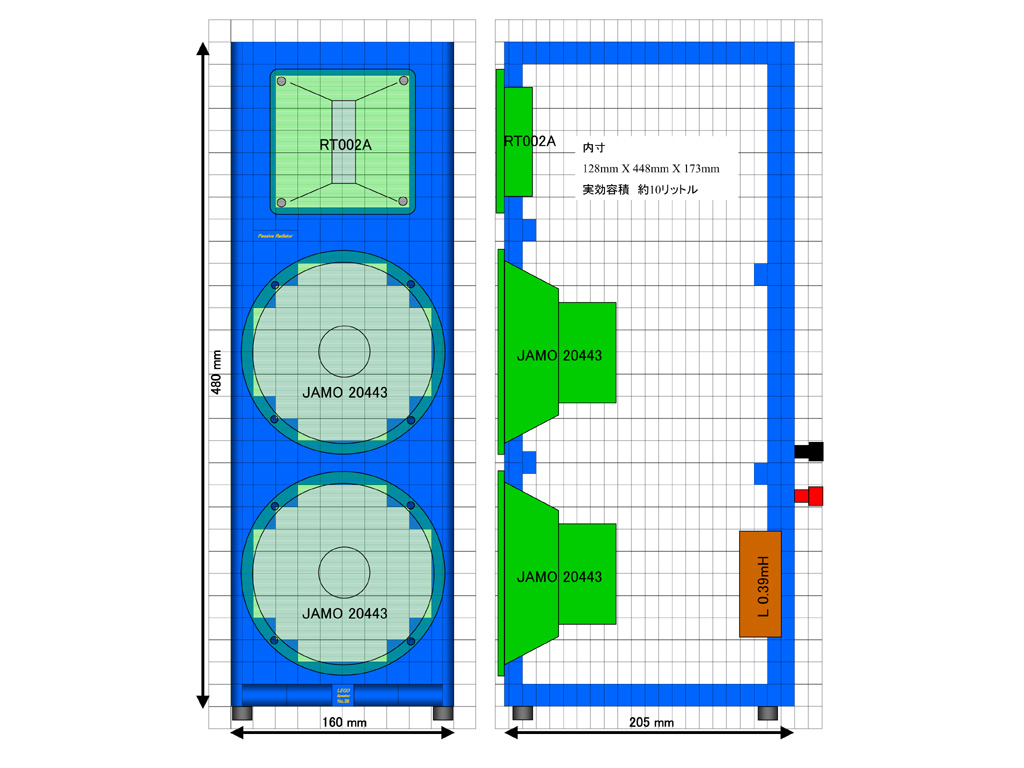

гҖҖдҪҝз”ЁгҒҷгӮӢгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒҢжұәе®ҡгҒ—гҒҹгҒ®гҒ§ж§ӢйҖ еӣігӮ’жҸҸгҒ„гҒҹгҖӮеӣіпј‘гҒ«зӨәгҒҷгӮҲгҒҶгҒӘгӮ№гғӘгғ гҒӘгғҲгғјгғ«гӮ№гӮҝгӮӨгғ«гҒЁгҒ—гҒҰгӮігғјгғҠгғјгӮ«гғғгғҲгғҗгғғгғ•гғ«гҒӘгҒ©ж„ҸеҢ гҒ«гӮӮж°—гӮ’й…ҚгӮӢгҖӮгғҗгғғгғ•гғ«гғ‘гғҚгғ«гҒҜпј“гҒӨгҒ®гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгӮ’жҗӯијүгҒҷгӮӢгҒ»гҒјжңҖе°ҸгҒ®гӮөгӮӨгӮәгҒЁгҒ—гҒҰеҶ…е®№з©ҚгҒҜгҒӮгӮӢзЁӢеәҰеҘҘиЎҢгҒҚгӮ’гҒЁгҒЈгҒҰзҙ„10гғӘгғғгғҲгғ«зўәдҝқгҒ—гҒҹгҖӮгӮЁгғігӮҜгғӯгғјгӮёгғЈгҒҜгғ‘гғғгӮ·гғ–гғ©гӮёгӮЁгғјгӮҝгғјж–№ејҸгҒ®е ҙеҗҲгҖҒгҒҹгҒ гҒ®еҜҶй–үз®ұгҒӘгҒ®гҒ§ж§ӢйҖ зҡ„гҒӘиӨҮйӣ‘гҒ•гҒҜгҒӘгҒ„гҖӮгғҗгғғгғ•гғ«гғ‘гғҚгғ«гҒҜгғҲгғјгғ«гӮ№гӮҝгӮӨгғ«гҒ§гҒҜзү№гҒ«й•·жүӢж–№еҗ‘гҒ«ејұгҒҸгҒӘгӮӢгҒҢгҖҒгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒқгҒ®гӮӮгҒ®гҒ§гӮӮиЈңеј·гҒ•гӮҢгӮӢгҒ—гҖҒе‘ЁеӣІгӮ’еӣІгӮ“гҒ гғҗгӮ№гӮҝгғ–ж§ӢйҖ гҒЁгҒ—гҒҰеј·еәҰгӮ’еҫ—гӮӢгҖӮгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲй–“гҒ®пј’з®ҮжүҖгҒ«иЈңеј·жЎҹгӮӮе·ҰеҸігҒ«жёЎгҒқгҒҶгҖӮ

гҖҖгғӘгӮўгғ‘гғҚгғ«гҒҜйғЁеҲҶзҡ„гҒӘпј’жһҡйҮҚгҒӯгҒ®пј’йҮҚж§ӢйҖ гҒЁгҒ—гҒҰеј·еәҰгӮ’еҫ—гӮӢгҖӮгҒ“гҒЎгӮүгӮӮпј’з®ҮжүҖгҒ«иЈңеј·жЎҹгӮ’жЁӘгҒ«жёЎгҒ—гҒҹгҖӮжҺҘз¶ҡгӮҝгғјгғҹгғҠгғ«гҒҜпј’зө„з”Ёж„ҸгҒ—гҖҒгӮҰгғјгғҸгғјз”ЁгҒЁгғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјз”ЁгӮ’зӢ¬з«ӢгҒҷгӮӢгҖӮгҒ“гӮҢгҒҜгғҮгғҗгӮӨгғҮгӮЈгғігӮ°гғҚгғғгғҲгғҜгғјгӮҜйғЁе“ҒгӮ’иғҢйқўгҒӢгӮүеҸ–гӮҠд»ҳгҒ‘гҒҰдәӨжҸӣгӮ’е®№жҳ“гҒ«гҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒҹгҒ гҒ—гҖӮгӮӨгғігғҖгӮҜгӮҝгғігӮ№гҒ®гӮігӮӨгғ«зҙ еӯҗгҒҜдәӨжҸӣгҒ—гҒӘгҒ„гҒ®гҒ§еҶ…йғЁгҒ«еӣәе®ҡгҒҷгӮӢгҖӮ

|

пј”пјҚпј“гҖҖгғҮгғҗгӮӨгғҮгӮЈгғігӮ°гғҚгғғгғҲгғҜгғјгӮҜгҒ®иЁӯиЁҲ |

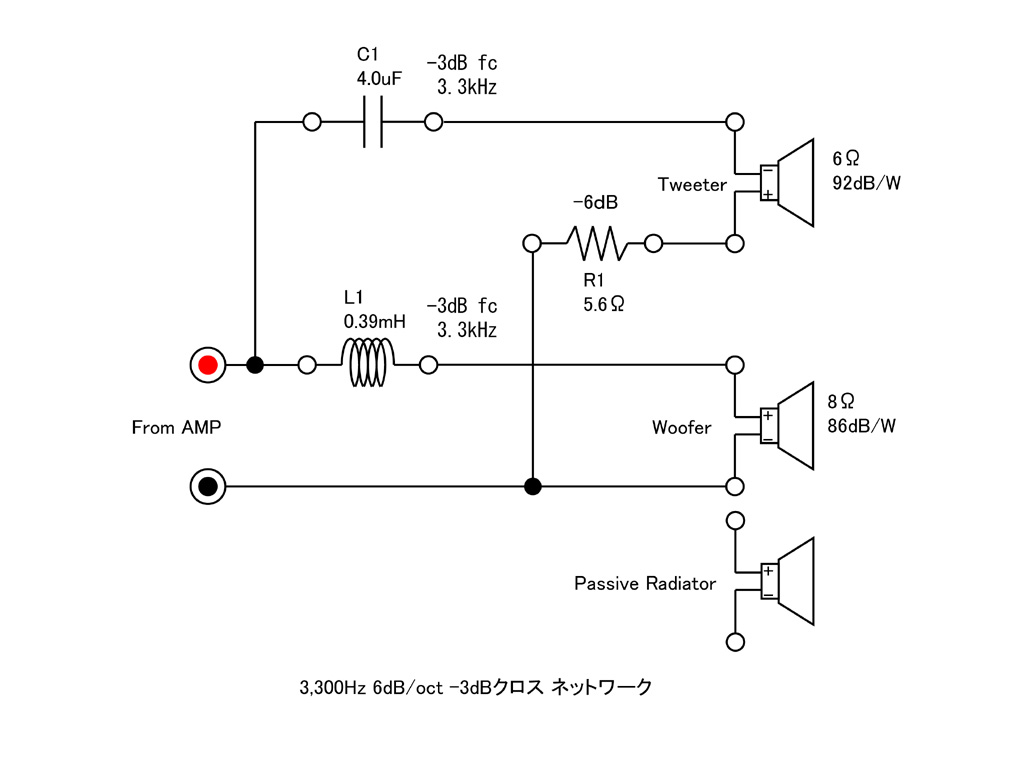

гҖҖгғҮгғҗгӮӨгғҮгӮЈгғігӮ°гғҚгғғгғҲгғҜгғјгӮҜеӣһи·ҜгӮ’еӣіпј’гҒ«зӨәгҒҷгҖӮгӮ·гғігғ—гғ«гҒӘ6dB/octгҒ®еӣһи·ҜгҒЁгҒ—гҒҹгҒ®гҒ§HPFпјҲгғҸгӮӨгғ‘гӮ№гғ•гӮЈгғ«гӮҝгғјпјүгҒ®гӮігғігғҮгғігӮөгғјгҒЁLPFпјҲгғӯгғјгғ‘гӮ№гғ•гӮЈгғ«гӮҝгғјпјүгҒ®гӮігӮӨгғ«гҒҢдёҖгҒӨгҒҡгҒӨгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮз·©гӮ„гҒӢгҒӘгӮ«гғғгғҲгҒ®гҒ“гҒ®гғҮгғҗгӮӨгғҮгӮЈгғігӮ°гғҚгғғгғҲгғҜгғјгӮҜгҒ§гҒҜгғӘгғңгғігғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјгҒ«дёҚиҰҒгҒӘдҪҺйҹіеҹҹгҒҢжјҸгӮҢгӮӢгҒЁз ҙжҗҚгҒҷгӮӢеҚұйҷәгҒҢгҒӮгӮӢгҒ®гҒ§гҖҒгӮ«гғғгғҲгӮӘгғ•е‘Ёжіўж•°гӮ’й«ҳгӮҒгҒ«иЁӯе®ҡгҒ—гҒҹгҖӮгҒӣгҒЈгҒӢгҒҸгҒ®гғӘгғңгғігғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјгҒҢгӮӮгҒЈгҒҹгҒ„гҒӘгҒ„гҒҢ13cmгӮҰгғјгғҸгғјгҒҜе°Ҹеҫ„гҒӘгҒ®гҒ§й«ҳйҹіеҹҹгӮӮгҒӢгҒӘгӮҠдҪҝгҒҲгӮӢгҒ гӮҚгҒҶгҒЁгҒ®еҲӨж–ӯгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгғҮгғҗгӮӨгғҮгӮЈгғігӮ°гғҚгғғгғҲгғҜгғјгӮҜеӣһи·ҜгҒҜгӮ·гғігғ—гғ«гҒӘж–№гҒҢгҖҒгғЎгғӘгғғгғҲгҒҢгҒӮгӮӢгҒЁиҖғгҒҲгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

гҖҖгғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјгҒ®йҹіең§гғ¬гғҷгғ«гҒҜ92dB/WгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒгӮҰгғјгғҸгғјгҒҜ86dB/WгҒӘгҒ®гҒ§гҒ“гҒ®е·®6dBгӮ’иӘҝж•ҙгҒҷгӮӢеҝ…иҰҒгҒҢгҒӮгӮӢгҖӮжң¬жқҘгҒ®гӮўгғғгғҶгғҚгғјгӮҝгғјгҒҜжҠөжҠ—еҷЁпј’жң¬гҒ§гӮӨгғігғ”гғјгғҖгғігӮ№гҒҢеӨүгӮҸгӮүгҒӘгҒ„гӮҲгҒҶгҒ«ж§ӢжҲҗгҒҷгӮӢгҒ®гҒҢжӯЈгҒ—гҒ„гҒҢгҖҒд»ҠеӣһгҒҜз°Ўжҳ“еһӢгҒ®жҠөжҠ—еҷЁпј‘жң¬гҒ§жёҲгҒҫгҒӣгӮӢгҖӮгғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјгҒ®гӮӨгғігғ”гғјгғҖгғігӮ№гҒҢ6О©гҒӘгҒ®гҒ§6О©гҒ®жҠөжҠ—еҷЁгӮ’зӣҙеҲ—гҒ«жҺҘз¶ҡгҒҷгӮҢгҒ°-6dBгҒЁгҒӘгӮӢгҒҢгҖҒгҒ“гҒ®гӮҲгҒҶгҒӘеҖӨгҒҜе…ҘжүӢгҒ§гҒҚгҒӘгҒ„гҒ®гҒ§5.6О©гҒ§д»Јз”ЁгҒҷгӮӢгҖӮгҒ“гҒ®еҗҲжҲҗгӮӨгғігғ”гғјгғҖгғігӮ№11.6О©гҒЁе…ҘжүӢеҸҜиғҪгҒӘгғ•гӮЈгғ«гғ гӮігғігғҮгғігӮөгғјгҒ®еҖӨ4.0ОјFгҒӢгӮүгӮ«гғғгғҲгӮӘгғ•е‘Ёжіўж•°гӮ’3.3kHzгҒ«иЁӯе®ҡгҒ—гҒҹгҖӮгӮігӮӨгғ«гҒ®еҖӨгҒҜгҒ“гҒ®гӮ«гғғгғҲгӮӘгғ•е‘Ёжіўж•°гҒ«гҒӘгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гӮҰгғјгғҸгғјгҒ®гӮӨгғігғ”гғјгғҖгғігӮ№8О©гҒӢгӮү0.39mHгҒЁгҒӘгҒЈгҒҹгҖӮ

гҖҖгҒӘгҒҠгҖҒгғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјгҒ®жҺҘз¶ҡдҪҚзӣёгҒҜгӮ»гӮӘгғӘгғјгҒ©гҒҠгӮҠгҒ«йҖҶзӣёгҒЁгҒ—гҒҹгҖӮ

пјңпј“пј–еҸ·ж©ҹгҖҖеҹәжң¬д»•ж§ҳпјһ

гҖҖгҖҖгғ»еҪўејҸпјҡгғҖгғ–гғ«гӮҰгғјгғҸгғјгғҲгғјгғ«гӮ№гӮҝгӮӨгғ«гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгӮ·гӮ№гғҶгғ

гҖҖгҖҖгғ»ж–№ејҸпјҡпј’гӮҰгӮ§гӮӨгғ‘гғғгӮ·гғ–гғ©гӮёгӮЁгғјгӮҝгғјж–№ејҸ

гҖҖгҖҖгғ»зө„гҒҝз«ӢгҒҰж–№жі•пјҡгғӣгғӘгӮҫгғігӮҝгғ«гӮҝгӮӨгғ—пјҲж°ҙе№ізө„гҒҝз«ӢгҒҰпјү

гҖҖгҖҖгғ»гӮЁгғігӮҜгғӯгғјгӮёгғЈж–№ејҸпјҡгғҲгғјгғ«гӮ№гӮҝгӮӨгғ«еҜҶй–үеһӢ

гҖҖгҖҖгғ»дҪҝз”ЁгғҰгғӢгғғгғҲпјҡгғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјгҖҖBeston RT002AгҖҖгғ©гғҹгғҚгғјгғҲгӮўгғ«гғҹгғӢгӮҰгғ гғӘгғңгғі

гҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгӮҰгғјгғҸгғјгҖҖJAMO 20443гҖҖ13cmгӮ°гғ©гӮ№гғ•гӮЎгӮӨгғҗгғјгӮігғјгғігҖҖпј’жң¬

гҖҖгҖҖгғ»еӨ–еҪўеҜёжі•пјҡW160mmгҖҖH480mmгҖҖD205mm

гҖҖгҖҖгғ»е®ҹеҠ№еҶ…е®№з©Қпјҡзҙ„10гғӘгғғгғҲгғ«

гҖҖгҖҖгғ»гғҮгғҗгӮӨгғҮгӮЈгғігӮ°гғҚгғғгғҲгғҜгғјгӮҜпјҡ6dB/octгҖҖгӮҜгғӯгӮ№гӮӘгғјгғҗгғје‘Ёжіўж•°3.3kHz

гҖҖгҖҖгғ»гғ‘гғғгӮ·гғ–гғ©гӮёгӮЁгғјгӮҝгғје…ұжҢҜе‘Ёжіўж•°пјҡ71Hz

гҖҖгҖҖгғ»гӮ·гӮ№гғҶгғ гӮӨгғігғ”гғјгғҖгғігӮ№пјҡ8О©

|

пј•пјҺпј“пј–еҸ·ж©ҹгҒ®иЈҪдҪңйҒҺзЁӢ |

|

пј•пјҚпј‘гҖҖйғЁе“Ғи§ЈиӘ¬ |

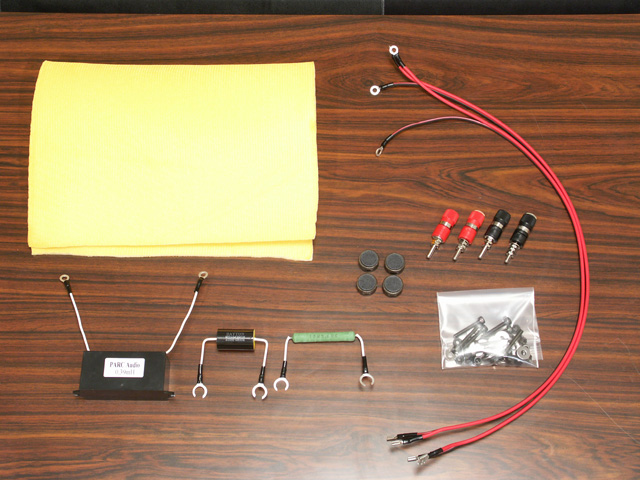

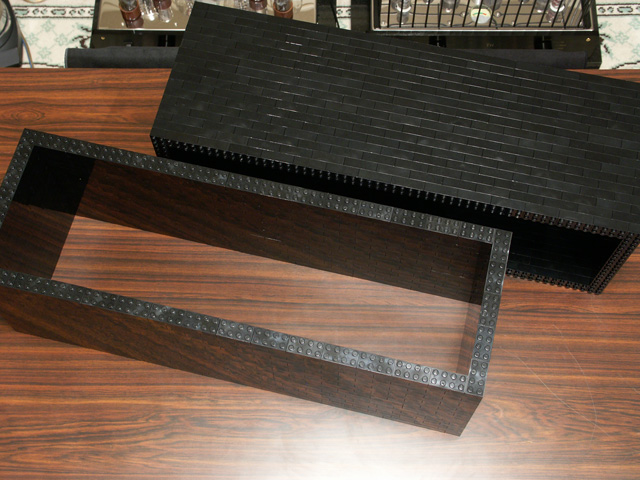

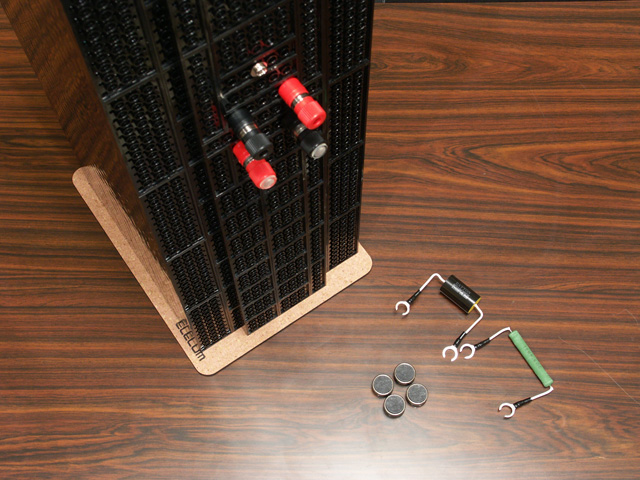

гҖҖпј“пј–еҸ·ж©ҹгҒ®дё»иҰҒйғЁе“ҒгӮ’еҶҷзңҹпјҳгҒ«зӨәгҒҷгҖӮеӨ§еһӢгғўгғҮгғ«гҒӘгҒ®гҒ§пј‘еҸ°еҲҶгҒ§дҪңжҘӯгғҶгғјгғ–гғ«гҒҢгҒ„гҒЈгҒұгҒ„гҒ«гҒӘгӮӢгҖӮгҒҹгҒ гҖҒгӮ·гғігғ—гғ«гҒӘз®ұж§ӢйҖ гҒӘгҒ®гҒ§гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲд»ҘеӨ–гҒ®LEGOйғЁе“ҒгҒҜпј“зӮ№гҒЁе°‘гҒӘгҒ„гҖӮ

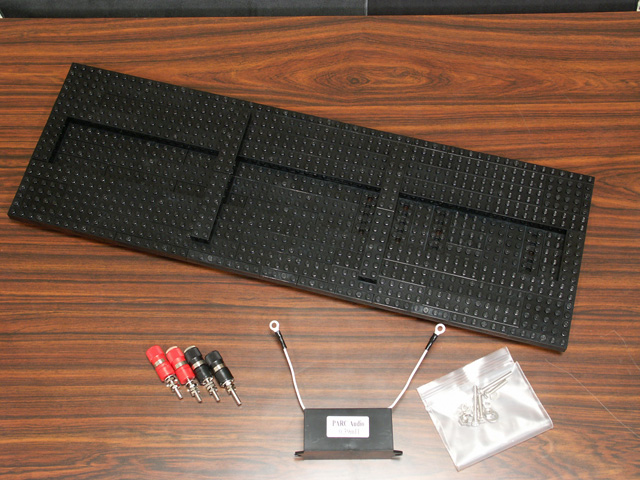

гҖҖгҒқгҒ®д»–гҒ®йғЁе“ҒгӮ’еҶҷзңҹпјҷгҒ«зӨәгҒҷгҖӮгғҮгғҗгӮӨгғҮгӮЈгғігӮ°гғҚгғғгғҲгғҜгғјгӮҜгҒ®зҙ еӯҗгҖҒгӮұгғјгғ–гғ«гҖҒгӮҝгғјгғҹгғҠгғ«гҖҒгӮӨгғігӮ·гғҘгғ¬гғјгӮҝгғјгҖҒгғҚгӮёйЎһгҒЁгҒ“гҒЎгӮүгӮӮе°‘гҒӘгҒ„гҖӮгӮігӮўгӮігӮӨгғ«зҙ еӯҗгҒҜгҒ„гҒӨгӮӮгҒ®PARCгҖҖAUDIOгҖҒгғ•гӮЈгғ«гғ гӮігғігғҮгғігӮөгғјгҒҜdaytonгҖҒжҠөжҠ—еҷЁгҒҜMUNDORFгӮ’з”Ёж„ҸгҒ—гҒҹгҖӮ

гҖҖеҗёйҹіжқҗгҒ«гҒҜгҒ“гӮҢгҒҫгҒ§гҒҜжҙ»жҖ§зӮӯгӮ’гӮҲгҒҸеҲ©з”ЁгҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгҒҢгҖҒгғ‘гғғгӮ·гғ–гғ©гӮёгӮЁгғјгӮҝгғјж–№ејҸгҒҜиғҢең§гҒ®еҶҚеҲ©з”ЁжүӢжі•гҒӘгҒ®гҒ§гҖҒеҗёйҹігҒ—гҒҷгҒҺгӮӮе•ҸйЎҢгҒЁиҖғгҒҲгҖҒ5mmзЁӢеәҰгҒ®гӮҰгғ¬гӮҝгғігӮ·гғјгғҲгӮ’е…ҘгӮҢгӮӢгҒ гҒ‘гҒ«гҒ—гҒҹгҖӮеҶҷзңҹгҒ§гҒҜгӮ°гғ©гӮ№гӮҰгғјгғ«гҒ®гӮҲгҒҶгҒ«гӮӮиҰӢгҒҲгӮӢгҒҢгҖҒз§ҒгҒҜгӮ°гғ©гӮ№гӮҰгғјгғ«гҒ«гҒҜиә«дҪ“дёҠгҒ®ејҠе®ігҒҢгҒӮгӮӢгҒ®гҒ§дҪҝз”ЁгҒ—гҒӘгҒ„гҖӮгӮҰгғ¬гӮҝгғігӮ·гғјгғҲгҒЁиЁҖгҒЈгҒҰгӮӮе®ҹж…ӢгҒҜ100еҶҶгӮ·гғ§гғғгғ—гҒ§иіје…ҘгҒ—гҒҹгғ‘гӮҪгӮігғіз”ЁгҒ®гӮӨгғігғҠгғјгӮұгғјгӮ№гӮ’еҲҮгӮҠй–ӢгҒ„гҒҹгӮӮгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

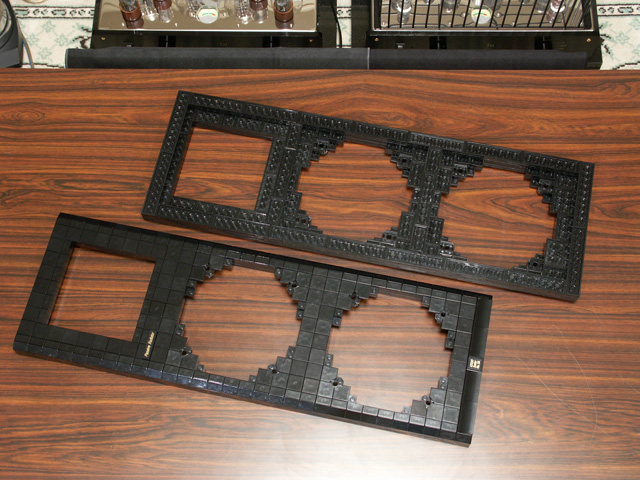

гҖҖеҶҷзңҹпј‘пјҗгҒ«гғҗгғғгғ•гғ«гғ‘гғҚгғ«гӮ’зӨәгҒҷгҖӮпј“пј–еҸ·ж©ҹгҒЁгӮӮгҒӘгӮӢгҒЁйғЁе“ҒиЈҪдҪңгӮӮгҒ гҒ„гҒ¶жҙ—з·ҙгҒ•гӮҢгҒҰгҒҚгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгҒҫгӮӢгҒ§дёҖдҪ“жҲҗеһӢгҒ®жЁ№и„Ӯгғўгғјгғ«гғүгғ‘гғјгғ„гҒ®гӮҲгҒҶгҒ гҖӮABSжЁ№и„ӮиЈҪгҒ®LEGOгҒӘгҒ®гҒ§зІҫеәҰгӮӮй«ҳгҒҸдёҖдҪ“жҲҗеһӢе“ҒгӮҲгӮҠгӮӮеҶ…йғЁжҗҚеӨұгҒҢеӨ§гҒҚгҒҸйҹійҹҝзҡ„гҒ«йҒ©гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгғ—гғ¬гғјгғҲгғ–гғӯгғғгӮҜпј“жһҡйҮҚгҒӯгҒ«гӮҝгӮӨгғ«гғ–гғӯгғғгӮҜгӮ’д№—гҒӣгҒҰ12.8mmеҺҡгҒ•гҒ§гҖҒе‘ЁеӣІгӮ’гҒ•гӮүгҒ«пј“жһҡйҮҚгҒӯгҒҹ22.4mmеҺҡгҒ•гҒ®гғҗгӮ№гӮҝгғ–ж§ӢйҖ гҖӮй•·жқҝеҪўзҠ¶гҒӘгҒ®гҒ«гҒІгҒӯгӮҠеј·еәҰгӮӮй«ҳгҒҸгҖҒиЈңеј·жЎҹгӮӮжЁӘж–№еҗ‘гҒ«пј’з®ҮжүҖгҒ«е…ҘгӮҢгҒҰгҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖгғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјгҒ®еҸ–гӮҠд»ҳгҒ‘йғЁгҒҜ96mmпјё96mmгҒ®и§’з©ҙгҖҒгӮҰгғјгғҸгғјгҒ®гғҚгӮёеӣәе®ҡйғЁгҒҜз©ҙгҒӮгҒҚгғ—гғ¬гғјгғҲгғ–гғӯгғғгӮҜгҒ§йҖ гӮҠгҖҒгғ–гғӯгғғгӮҜгҒ®еҠ е·ҘгҒҜгҒ“гҒ®йғЁеҲҶгҒ®гӮҝгӮӨгғ«гғ–гғӯгғғгӮҜгҒ гҒ‘гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖеҶҷзңҹпј‘пј‘гҒҢгғӘгӮўгғ‘гғҚгғ«гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ9.6mmеҺҡгҒ•гҒ®гғ—гғ¬гғјгғҲгғ–гғӯгғғгӮҜпј“жһҡйҮҚгҒӯгҒ®жқҝгӮ’дёӯеӨ®йғЁгҒ§пј’жһҡйҮҚгҒӯгҒҹеҺҡгҒ•19.2mmгҒ®еҮёеһӢгғ‘гғҚгғ«гҒ§жӣІгҒ’еј·еәҰгӮӮеҚҒеҲҶгҒ«й«ҳгҒ„гҖӮпј’з®ҮжүҖгҒ«жЁӘж–№еҗ‘гҒ®иЈңеј·жЎҹгӮӮд»ҳгҒ‘гҒҹгҖӮгӮҝгғјгғҹгғҠгғ«гҒ®еӣәе®ҡз”ЁгҒ®з©ҙпј”з®ҮжүҖгҒЁгӮігӮӨгғ«зҙ еӯҗгӮ’еӣәе®ҡгҒҷгӮӢпј’з®ҮжүҖгҒ®з©ҙгҒҢй–ӢгҒ„гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

гҖҖгӮЁгғігӮҜгғӯгғјгӮёгғЈгғ•гғ¬гғјгғ гӮ’еҶҷзңҹпј‘пј’гҒ«зӨәгҒҷгҖӮпј‘пј—ж®өгҖҒеҺҡгҒ•163mmгҒ®гӮ·гғігғ—гғ«гҒӘжһ ж§ӢйҖ гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒ“гӮҢгҒ«гғҗгғғгғ•гғ«гғ‘гғҚгғ«гҒЁгғӘгӮўгғ‘гғҚгғ«гҒҢеҠ гӮҸгӮҠгҖҒе…ЁдҪ“гҒ®еҘҘиЎҢгҒҚеҜёжі•гҒҜ205mmгҒЁгҒӘгӮӢгҖӮ

гҖҖгӮҰгғјгғҸгғјгғҰгғӢгғғгғҲгӮ’еҶҷзңҹпј‘пј“гҒ«зӨәгҒҷгҖӮ13cmгӮөгӮӨгӮәгҒ®гӮ°гғ©гӮ№гғ•гӮЎгӮӨгғҗгғјгӮігғјгғігҒ§гғ—гғ©гӮ№гғҒгғғгӮҜгғ•гғ¬гғјгғ гҒ гҒҢиҰӢгҒҹзӣ®гҒҜиүҜгҒ„гҖӮж°—гҒ«гҒӘгӮӢгҒ®гҒҜгғ•гғ©гғігӮёгҒ®еј·еәҰгҒҢи¶ігӮҠгҒӘгҒ„зӮ№гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒ“гҒ®гҒӮгҒҹгӮҠгҒҜгӮігӮ№гғҲгҒӘгӮҠгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮжҺҘз¶ҡз«ҜеӯҗгӮӮзӢ¬зү№гҒӘгҒ®гҒ§гӮ®гғңгӮ·з«ҜеӯҗгҒҜдҪҝгҒҲгҒӘгҒ„гҖӮгғҸгғігғҖд»ҳгҒ‘гҒ«гҒ—гӮҲгҒҶгҖӮгғһгӮ°гғҚгғғгғҲгӮ«гғҗгғјгҒҢйҮ‘еұһиЈҪгҒ§гҒҹгҒҹгҒҸгҒЁгӮӯгғігӮӯгғігҒЁйіҙгҒЈгҒҹгҒ®гҒ§гғ•гӮ§гғ«гғҲгӮ·гғјгғ«гӮ’иІјгҒЈгҒҰгғҖгғігғ—гҒ—гҒҹгҖӮ

гҖҖеҶҷзңҹпј‘пј”гҒ«гғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјгғҰгғӢгғғгғҲгӮ’зӨәгҒҷгҖӮгғҚгӮӘгӮёгӮҰгғ гғһгӮ°гғҚгғғгғҲгҒ®гғӘгғңгғігғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјгҒ§гҒЁгҒҰгӮӮи–„еһӢгҖӮгғһгғғгғҒгғігӮ°гғҲгғ©гғігӮ№гҒҢз„ЎгҒ„гҒ“гҒЁгҒӢгӮүи–„иҶңгӮігӮӨгғ«ж–№ејҸгҒ§гҒӮгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгӮҸгҒӢгӮӢгҖӮгӮӮгҒЈгҒЁгӮӮгғҲгғ©гғігӮ№гҒҢгҒӮгҒЈгҒҹгӮүгҒ“гҒ®дҫЎж јгҒ§гҒҜиіје…ҘгҒ§гҒҚгҒӘгҒ„гҖӮгғ•гӮ§гӮӨгӮ№гғ‘гғҚгғ«гҒ®гӮ·гғ§гғјгғҲгғӣгғјгғіеҪўзҠ¶гҒҢгӮ«гғғгӮіиүҜгҒ„гғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮжҢҜеӢ•гҒ®з”ҹгҒҳгӮӢйғЁе“ҒгҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒ®гҒ§и§’з©ҙпј”йҡ…гҒ®гӮЁгғғгӮёгҒ«гғҜгғғгӮ·гғЈгҒ§гҒ®еӣәе®ҡгҒ§еҚҒеҲҶгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

|

пј•пјҚпј’гҖҖиЈҪдҪңдҪңжҘӯ |

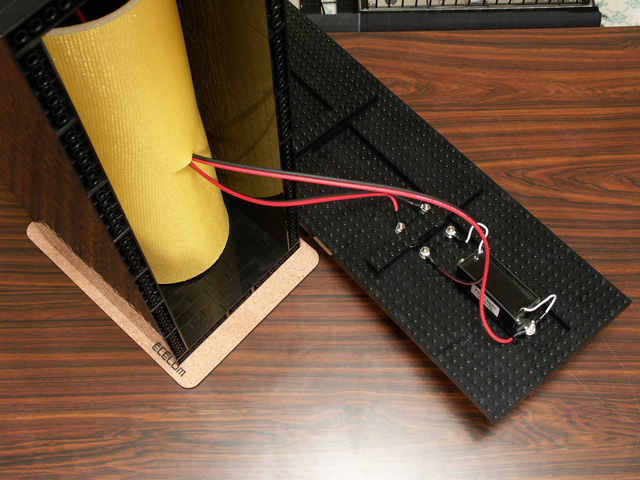

гҖҖгҒҫгҒҡгҒҜпј’жң¬гҒ®гӮҰгғјгғҸгғјгғҰгғӢгғғгғҲгӮ’гғҗгғғгғ•гғ«гғ‘гғҚгғ«гҒ«M4гғңгғ«гғҲпјҶгғҖгғ–гғ«гғҠгғғгғҲгҒ§еӣәе®ҡгҒҷгӮӢгҖӮгҒ“гҒ®гҒЁгҒҚгҖҒгӮұгғјгғ–гғ«й…Қз·ҡгӮӮгғҸгғігғҖд»ҳгҒ‘гӮ’жёҲгҒҫгҒӣгҒҰгҒҠгҒҸпјҲеҶҷзңҹпј‘пј•пјүгҖӮ

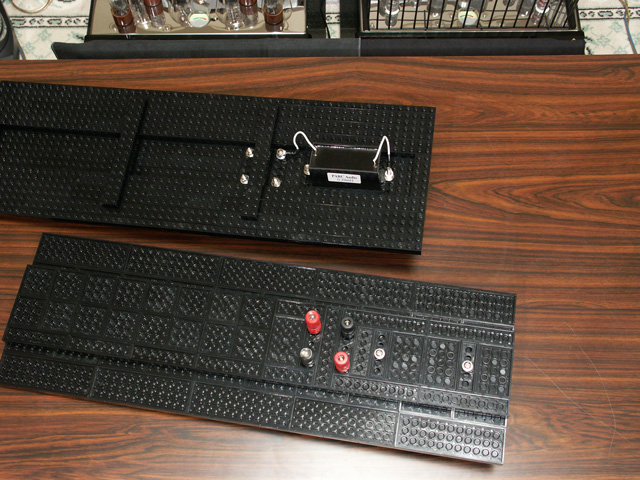

гҖҖзө„гҒҝдёҠгҒҢгҒЈгҒҹгғҗгғғгғ•гғ«гғ‘гғҚгғ«гӮ’еҶҷзңҹпј‘пј–гҒ«зӨәгҒҷгҖӮдёҠеҒҙгҒ®гӮҰгғјгғҸгғјгҒ®гҒҝгҒ«гӮұгғјгғ–гғ«гҒҢжҺҘз¶ҡгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ13cmгғҰгғӢгғғгғҲгҒ§гҒҜгғ•гғ©гғігӮёгҒ«гӮӮе№…гҒҢгҒӮгӮӢгҒ®гҒ§еҸ–гӮҠд»ҳгҒ‘гҒҜжҜ”ијғзҡ„е®№жҳ“гҒ гҖӮ

гҖҖж¬ЎгҒ«гғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјгӮ’M4гғңгғ«гғҲпјҶгғҖгғ–гғ«гғҠгғғгғҲгҒ§еӣәе®ҡгҒҷгӮӢпјҲеҶҷзңҹпј‘пј—пјүгҖӮгҒ“гҒ®еҸ–гӮҠд»ҳгҒ‘и§’з©ҙгҒҜгғҚгӮёдҪҚзҪ®гҒЁеӨҡе°‘йҡҷй–“гҒҢгҒӮгӮӢгҒ®гҒ§е°ҸгҒ•гӮҒгҒ®гғҜгғғгӮ·гғЈгӮ’з”ЁгҒ„гҒҰгӮ¬гӮҝгӮ’гҒӘгҒҸгҒ—гҒҹгҖӮгҒ“гҒ®гғҜгғғгӮ·гғЈгҒ®еӣәе®ҡгӮӮеҗ«гӮҒгҒҰ30mmгҒ®гғңгғ«гғҲгҒ«гҒқгӮҢгҒһгӮҢпј“еҖӢгҒ®гғҠгғғгғҲгӮ’дҪҝгҒЈгҒҰеӣәе®ҡгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒҢгҖҒеӣәе®ҡеј·еәҰгҒҜз”ігҒ—еҲҶгҒӘгҒ„гҖӮпјҲеҶҷзңҹпј‘пјҳпјү

гҖҖгӮЁгғігӮҜгғӯгғјгӮёгғЈгғ•гғ¬гғјгғ гҒ«гғҗгғғгғ•гғ«гғ‘гғҚгғ«гӮ’дёҠгҒӢгӮүеј·гҒҸжҠјгҒ—д»ҳгҒ‘гҒҰеӣәе®ҡгҒҷгӮӢгҖӮгҒ„гҒӨгӮӮгҒӘгҒҢгӮүLEGO гҒҜжҺҘзқҖгӮ„гғҚгӮёжӯўгӮҒгҒҢдёҚиҰҒгҒ§гғҜгғігӮҝгғғгғҒгҒ«еӣәе®ҡгҒ§гҒҚгҒҰеӨ§еӨүдҫҝеҲ©гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒқгӮҢгҒ§гҒ„гҒҰеҚҒеҲҶгҒӘеӣәе®ҡеј·еәҰгӮӮгҒӮгӮӢгҖӮпјҲеҶҷзңҹпј‘пјҷпјү

гҖҖгҒ“гҒ“гҒ§еҗёйҹіжқҗгҒ®гӮҰгғ¬гӮҝгғігӮ·гғјгғҲгӮӮжҢҝе…ҘгҒ—гҒҰгҒҠгҒҸгҖӮпјҲеҶҷзңҹпј’пјҗпјү

гҖҖгғӘгӮўгғ‘гғҚгғ«гҒ®зө„гҒҝз«ӢгҒҰгӮ’иЎҢгҒҶгҖӮе…ҲгҒ«гӮҝгғјгғҹгғҠгғ«гҒЁгӮігӮӨгғ«зҙ еӯҗгӮ’еҸ–гӮҠд»ҳгҒ‘гҒҰгҒҠгҒҸгҖӮпјҲеҶҷзңҹпј’пј‘пјү

гҖҖгӮігӮӨгғ«зҙ еӯҗгҒ®й…Қз·ҡгҒҜзүҮж–№гӮ’гғ—гғ©гӮ№гҒ®е…ҘеҠӣгӮҝгғјгғҹгғҠгғ«гҒ«гҖҒд»–ж–№гҒҜгӮігӮӨгғ«зҙ еӯҗгҒ®еӣәе®ҡгғҚгӮёгӮ’з”ЁгҒ„гҒҰй…Қз·ҡгҒҷгӮӢгҖӮгҒ“гҒ®гҒҹгӮҒгҒ«гӮігӮӨгғ«зҙ еӯҗгҒ®еӣәе®ҡгғҚгӮёгҒ«гҒҜгғӢгғғгӮұгғ«гғЎгғғгӮӯгҒ®M4гғңгғ«гғҲпјҶгғҠгғғгғҲгӮ’з”ЁгҒ„гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгӮҝгғјгғҹгғҠгғ«гҒҜпј’зө„еҸ–гӮҠд»ҳгҒ‘гӮӢгҒҢгҖҒгғ—гғ©гӮ№гҖҒгғһгӮӨгғҠгӮ№гӮ’гҒҹгҒҷгҒҚгҒ«гҒ—гҒҰгғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјгҒ®йҖҶзӣёжҺҘз¶ҡгӮ’е®№жҳ“гҒ«гҒ§гҒҚгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒ—гҒҹгҖӮгҒ“гҒ®гӮҝгғјгғҹгғҠгғ«йғЁеҲҶгҒ«иЈңеј·жЎҹгӮ’е…ҘгӮҢгҒҹгҒ®гҒҜжҺҘз¶ҡжҷӮгҒ«еҠӣгҒҢеҠ гӮҸгӮӢйғЁеҲҶгҒ§гҒӮгӮӢгҒӢгӮүгҒ гҖӮпјҲеҶҷзңҹпј’пј’пјү

гҖҖеҗёйҹіжқҗгҒ«з©ҙгҒҠгҒӮгҒ‘гҒҰгӮұгғјгғ–гғ«гӮ’еј•гҒҚеҮәгҒ—гҖҒгғӘгӮўгғ‘гғҚгғ«гҒ«й…Қз·ҡгҒҷгӮӢгҖӮгғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒ®гӮұгғјгғ–гғ«гҒҜзӣҙжҺҘдёҠеҒҙгҒ®гӮҝгғјгғҹгғҠгғ«гҒ«гҖӮгӮҰгғјгғҸгғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒ®гӮұгғјгғ–гғ«гҒҜгӮігӮӨгғ«зҙ еӯҗгӮ’йҖҡгҒ—гҒҰдёӢеҒҙгҒ®гӮҝгғјгғҹгғҠгғ«гҒ«жҺҘз¶ҡгҒҷгӮӢгҖӮпјҲеҶҷзңҹпј’пј“пјү

гҖҖгғӘгӮўгғ‘гғҚгғ«гӮ’гӮЁгғігӮҜгғӯгғјгӮёгғЈгғ•гғ¬гғјгғ гҒ«еӣәе®ҡгҒҷгӮӢгҒҢгҖҒгҒ“гӮҢгҒҜдёҠгҒӢгӮүжҠјгҒ—д»ҳгҒ‘гҒҰгҒ®еӣәе®ҡгҒҜгҒ§гҒҚгҒӘгҒ„гҒ®гҒ§жЁӘгҒ«еҖ’гҒ—гҒҰе°‘гҒ—гҒҡгҒӨжҠјгҒ—иҫјгӮ“гҒ§иЎҢгҒҸгҖӮпјҲеҶҷзңҹпј’пј”пјү

гҖҖгғҮгғҗгӮӨгғҮгӮЈгғігӮ°гғҚгғғгғҲгғҜгғјгӮҜгҒ®гғ•гӮЈгғ«гғ гӮігғігғҮгғігӮөгғјгҒЁжҠөжҠ—еҷЁгӮ’гӮҝгғјгғҹгғҠгғ«гҒ«жҺҘз¶ҡгҒ—гҒҰгӮӨгғігӮ·гғҘгғ¬гғјгӮҝгғјгӮ’еә•йқўгҒ«иІјгҒЈгҒҰе®ҢжҲҗгҖӮгӮҝгғјгғҹгғҠгғ«гҒ®гғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјеҒҙгҒ«гҒҜиӘӨжҺҘз¶ҡйҳІжӯўгҒ®гӮӯгғЈгғғгғ—гӮ’иІјгҒЈгҒҰгҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖе®ҢжҲҗгҒ—гҒҹпј“пј–еҸ·ж©ҹгҖӮгӮ№гғӘгғ гҒ§гӮЁгғ¬гӮ¬гғігғҲгҒӘж„ҸеҢ гҒ«д»•дёҠгҒҢгҒЈгҒҹгҖӮгӮҜгғӯгҒ®LEGO гғ–гғӯгғғгӮҜгҒҜзЈЁгҒҸгҒЁгҖҒгҒҫгӮӢгҒ§гғ”гӮўгғҺгғ•гӮЈгғӢгғғгӮ·гғҘгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘзҫҺгҒ—гҒ•гҒҢгҒӮгӮӢгҖӮпјҲеҶҷзңҹпј’пј•пјү

гҖҖж—©йҖҹгҖҒгӮўгғігғ—гҒ«гҒӨгҒӘгҒ„гҒ§йҹігӮ’еҮәгҒ—гҒҰгҒҝгӮҲгҒҶгҖӮпјҲеҶҷзңҹпј’пј–пјү

гҒЁгғ»гғ»гғ»гҒ“гҒ“гҒ§гғҲгғ©гғ–гғ«гғҖгғјгӮҜгғҚгӮ№пјҒгҖҖеӨ§йҹійҮҸжҷӮгҒ«гғ“гғ“гӮӢгҒ®гҒ гҖӮгҒӘгҒ«гҒҢеҺҹеӣ гҒӢпјҹ

гҖҖгҒҫгҒҡгҖҒгӮўгғігғ—гҒ®й§ҶеӢ•еҠӣгӮ’з–‘гҒЈгҒҹгҖӮд»ҘеүҚгҒ«гӮӮй§ҶеӢ•еҠӣдёҚи¶ігҒ§еҗҢгҒҳгӮҲгҒҶгҒӘзөҢйЁ“гҒҢгҒӮгӮӢгҒ®гҒ гҖӮгҒ—гҒӢгҒ—гҖҒд»ҠеӣһгҒҜгӮўгғігғ—гӮ’еӨүжӣҙгҒ—гҒҰгӮӮзҸҫиұЎгҒҜеӨүгӮҸгӮүгҒӘгҒ„гҖӮ

гҖҖеҶ…йғЁгҒ§дҪ•гҒӢгҒ®йғЁе“ҒгҒҢжҢҜеӢ•гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒӢпјҹдҪңжҘӯжҖ§гӮ’иҖғгҒҲгҒҰй•·гӮҒгҒ«гҒ—гҒҹгӮұгғјгғ–гғ«гӮ’жқҹгҒӯгҒҰеӣәе®ҡгҒ—гҒҹгҖӮгҒҫгҒӮгҒ“гӮҢгҒҢеҺҹеӣ гҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒ гӮҚгҒҶгҖӮж°—гҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гҒҹгҒ®гҒҜгғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјгӮ’еӣәе®ҡгҒҷгӮӢйҡӣгҒ«гғңгғ«гғҲгҒ®й–“гҒ«е…ҘгӮҢгҒҹгғҜгғғгӮ·гғЈгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒ“гӮҢгҒҢз·©гӮ“гҒ§жҢҜеӢ•гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒӢпјҹ гғӘгӮўгғ‘гғҚгғ«гӮ’еӨ–гҒ—пјҲгҒ„гҒӨгӮӮгҒӘгҒҢгӮүз°ЎеҚҳгҒ«еӨ–гҒӣгӮӢгғЎгғігғҶгғҠгғігӮ№жҖ§гҒҜгҒӮгӮҠгҒҢгҒҹгҒ„пјүгҖҒгҒ„гҒЈгҒҹгӮ“гғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјгӮ’еӨ–гҒ—гҒҰгғҠгғғгғҲгӮ’з· гӮҒзӣҙгҒҷгҖӮгғ»гғ»гғ»гҒ“гӮҢгҒ§гӮӮгҒҫгҒ зӣҙгӮүгҒӘгҒ„гҖӮ

гҖҖгғ“гғ“гғӘйҹігҒҢеҮәгҒҰгҒ„гӮӢзҠ¶ж…ӢгҒ§дёҠеҒҙгӮҰгғјгғҸгғјйғЁеҲҶгҒ®гғҗгғғгғ•гғ«гғ‘гғҚгғ«гӮ’жҠјгҒ—гҒҰгҒҝгӮӢгҒЁзҠ¶жіҒгҒҢеӨүеҢ–гҒ—гҒҹгҖӮгӮҲгҒҸиҰӢгӮӢгҒЁгӮҰгғјгғҸгғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒ®гғ•гғ©гғігӮёгҒҢгӮҶгҒҢгӮ“гҒ§жө®гҒ„гҒҰгҒ„гӮӢгғ»гғ»гғ»гҒ“гӮҢгҒҢеҺҹеӣ гҒӢпјҹгҖҖе®№жҳ“гҒ«еӨүеҪўгҒ—гҒҰгҒ—гҒҫгҒҶгғ—гғ©гӮ№гғҒгғғгӮҜгғ•гғ¬гғјгғ гҒ®гӮҰгғјгғҸгғјгғҰгғӢгғғгғҲгӮ’еҗҢгҒҳгҒҸгғ—гғ©гӮ№гғҒгғғгӮҜгҒ®гғҗгғғгғ•гғ«гғ‘гғҚгғ«гҒ«гғңгғ«гғҲгҒ§гҒҺгӮ…гҒҶгҒҺгӮ…гҒҶгҒЁз· гӮҒд»ҳгҒ‘гҒҹгҒ®гҒ§гҒҠдә’гҒ„гҒ«гӮҶгҒҢгӮ“гҒ§йҡҷй–“гҒҢгҒ§гҒҚгҒҰгҒ—гҒҫгҒЈгҒҰгҒ„гҒҹгҒ®гҒ гҖӮгҒ“гҒ“гҒҢеӨ§йҹійҮҸжҷӮгҒ«жҢҜеӢ•гҒ—гҒҰз•°йҹігӮ’зҷәз”ҹгҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгҖӮ

гҖҖеҺҹеӣ гҒҢгӮҸгҒӢгҒЈгҒҰгҒ—гҒҫгҒҲгҒ°еҜҫзӯ–гҒҜе®№жҳ“гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгӮҶгҒҢгҒҝгҒҢеҮәгҒӘгҒ„зЁӢеәҰгҒ«еӣәе®ҡгӮ’з·©гӮҒгӮӢжүӢгӮӮгҒӮгӮӢгҒҢгҖҒгҒ“гӮҢгҒ§гҒҜжң¬иіӘзҡ„гҒӘи§ЈжұәгҒ«гҒӘгӮүгҒӘгҒ„гҖӮгӮҰгғјгғҸгғјгҒ®жҢҜеӢ•гҒ§гғҠгғғгғҲгҒҢгҒ—гҒ гҒ„гҒ«з·©гӮ“гҒ§гҒ—гҒҫгҒҶгҒ гӮҚгҒҶгҖӮгҒқгҒ“гҒ§гҖҒ13cmгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲз”ЁгҒ®гғ•гӮ§гғ«гғҲиЈҪгғ‘гғғгӮӯгғігӮ’з”Ёж„ҸгҒ—гҒҰжҢҝе…ҘгҒ—гҒҹгҖӮгҒ“гӮҢгҒ§йҡҷй–“гҒҢеҜҶзқҖгҒ—гҖҒгғ“гғ“гғӘйҹігҒҢи§ЈжұәгҒ—гҒҹгҖӮдёҖ件иҗҪзқҖгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒҫгҒӮгҖҒгҒ“гӮҢгҒҸгӮүгҒ„гҒ®жүӢй–“гӮӮиҮӘдҪңгҒ®йҶҚйҶҗе‘ігҒӘгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖе”ҜдёҖгҒ®иӘҝж•ҙеҶ…е®№гҒ§гҒӮгӮӢгғҮгғҗгӮӨгғҮгӮЈгғігӮ°гғҚгғғгғҲгғҜгғјгӮҜгҒ®е®ҡж•°гҒ§гҒӮгӮӢгҒҢгҖҒи©ҰиҒҙгҒ®зөҗжһңгҖҒиЁӯиЁҲзҠ¶ж…ӢгҒ§е•ҸйЎҢз„ЎгҒ„гҒЁеҲӨж–ӯгҒ—гҒҹгҖӮгӮҰгғјгғҸгғјгҒЁгғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјгҒ®гҒӨгҒӘгҒҢгӮҠгӮӮгӮҸгӮӢгҒҸгҒӘгҒ„гҖӮгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒ®гӮЁгғјгӮёгғігӮ°гҒҢйҖІгӮ“гҒ§гҒ„гҒ‘гҒ°е®ҡж•°гӮ’еӨүжӣҙгҒ—гҒҹгҒҸгҒӘгӮӢгҒӢгӮӮгҒ—гӮҢгҒӘгҒ„гҒҢгҖҒеҪ“йқўгҒҜгҒ“гҒ®гҒҫгҒҫгҒ«гҒ—гӮҲгҒҶгҖӮеӨүжӣҙгҒҜе®№жҳ“гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

|

пј–пјҺ гҒҠгӮҸгӮҠгҒ« |

гҖҖгӮ„гҒЈгҒұгӮҠеӨ§еһӢгҒ®гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгҒҜиүҜгҒ„гҖӮдҪҺйҹіеҹҹгҒ®дҪҷиЈ•гҒҢйҒ•гҒҶгҖӮгҒ“гҒ®пј“пј–еҸ·ж©ҹгҒҜгӮ№гғӘгғ гҒӘгғҮгӮ¶гӮӨгғігҒӘгҒ®гҒ§иЁӯзҪ®еҜёжі•гҒҜгӮігғігғ‘гӮҜгғҲгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгҒЁеӨ§е·®гҒӘгҒ„гҖӮгҒ“гҒ®гӮөгӮӨгӮәгҒ§гҒ“гӮҢгҒ гҒ‘гҒ®гӮ№гӮұгғјгғ«ж„ҹгҒҢеҫ—гӮүгӮҢгҒҹгҒ®гҒҜгғ‘гғғгӮ·гғ–гғ©гӮёгӮЁгғјгӮҝгғјж–№ејҸгҒ®жҲҗжһңгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖпј“пј–еҸ·ж©ҹгҒҜгӮЁгғ¬гӮ¬гғігғҲгҒӘеӨ–иҰігӮӮеҗ«гӮҒгҖҒзҸҫжҷӮзӮ№гҒ§гҒ®LEGOгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгҒ®дёҖгҒӨгҒ®ж–№еҗ‘жҖ§гӮ’зўәз«ӢгҒ—гҒҹгҖӮйҹіжҘҪгӮ’жң¬еҪ“гҒ«жҘҪгҒ—гӮҒгӮӢеҗҚж©ҹгҒҢгҒҫгҒҹиӘ•з”ҹгҒ—гҒҹгҒ®гҒ гҖӮ

гҖҖгҒ•гҒҰгҖҒж¬ЎеӣһдҪңгҒҜгӮ№гӮҝгӮӨгғӘгғғгӮ·гғҘгғўгғҮгғ«гӮ·гғӘгғјгӮә第2ејҫгҒЁгҒ—гҒҰгғӣгғјгғігғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјгҒ®жҗӯијүгҒ§жңүеҗҚгҒӘгҒӮгҒ®гғўгғӢгӮҝгғјгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгӮ’гӮӘгғһгғјгӮёгғҘгҒ—гҒҹдҪңе“ҒгӮ’иҖғгҒҲгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгҒ”жңҹеҫ…гҒҸгҒ гҒ•гҒ„гҖӮ

пјҲ2013.8.18пјү

LEGOгӮ№гғ”гғјгӮ«гғј36еҸ·ж©ҹгҖҖгӮ№гӮҝгӮӨгғӘгғғгӮ·гғҘгғўгғҮгғ«з¬¬1ејҫ