|

LEGO SPEAKER 第2пјҷе ұ вүӘ第28е ұ 第30е ұвү« |

пј¬пјҘпј§пјҜгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгҒ®иЈҪдҪңгҖҖ第2пјҷе ұ

гғҗгғғгӮҜгғӯгғјгғүгғӣгғјгғіж–№ејҸгғҹгғӢгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјпј“пјҷеҸ·ж©ҹ

|

пј‘пјҺ гҒҜгҒҳгӮҒгҒ« |

гҖҖгғҗгғғгӮҜгғӯгғјгғүгғӣгғјгғігҒЁиЁҖгҒҶгҒЁеӨ§еһӢгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгӮ·гӮ№гғҶгғ гҒ®гӮӨгғЎгғјгӮёгҒҢгҒӮгӮӢгҖӮ

LEGOгҒ§йҖ гӮӢе ҙеҗҲгҖҒеӨ§еһӢгғўгғҮгғ«гҒҜгӮігӮ№гғҲгҖҒеј·еәҰгҒ®зӮ№гҒӢгӮүгӮӮзҸҫе®ҹзҡ„гҒ§гҒӘгҒ„гҖӮеүҚеӣһгҒ®пј“пјҳеҸ·ж©ҹгҒ®жҲҗеҠҹгҒ«ж°—гӮ’иүҜгҒҸгҒ—гҒҹзӯҶиҖ…гҒҜгғҗгғғгӮҜгғӯгғјгғүгғӣгғјгғігҒ®гҒ•гӮүгҒ«гӮігғігғ‘гӮҜгғҲгҒӘгғўгғҮгғ«гҖҒпј“пјҷеҸ·ж©ҹгӮ’иЈҪдҪңгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гҒ—гҒҹгҖӮгӮігғігғ‘гӮҜгғҲеҢ–гҒ“гҒқжҠҖиЎ“гҒ®иЁјгҖӮпј“пјҳеҸ·ж©ҹгҒҜгҒҫгҒ гҒҫгҒ еӨ§гҒҚгҒ„гҖӮй©ҡгҒҸгӮҲгҒҶгҒӘдҪҺйҹігӮ’гғҹгғӢгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгӮ·гӮ№гғҶгғ гҒӢгӮүгҒІгҒӯгӮҠеҮәгҒ—гҒҰгҒ“гҒқйӯ”жі•гҒ®жҠҖиЎ“гҒӘгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖд»ҠеӣһгҒ®зҙ жқҗгҒҜгғҗгӮ№гғ¬гғ•ж–№ејҸгҒ®е®ҹйЁ“ж©ҹгҖҒпј‘пј–еҸ·ж©ҹпјҲеҶҷзңҹпј’пјүгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ10cmгғ•гғ«гғ¬гғігӮёгғҰгғӢгғғгғҲгӮ’жҗӯијүгҒ—гҒҹгҒ“гҒ®гғҹгғӢгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгӮ·гӮ№гғҶгғ гӮ’гҒ»гҒјеҗҢгӮөгӮӨгӮәгҒ§гғҗгғғгӮҜгғӯгғјгғүгғӣгғјгғіеҢ–гҒ—гӮҲгҒҶгҒЁгҒ„гҒҶи©ҰгҒҝгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖжһңгҒҹгҒ—гҒҰгҒ“гҒ®гӮөгӮӨгӮәгҒ§еҚҒеҲҶгҒӘгғӣгғјгғігғӯгғјгғүгӮ’гҒӢгҒ‘гӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгӮӢгҒ§гҒӮгӮҚгҒҶгҒӢпјҹ

жҢ‘жҲҰгҒ—гҒҢгҒ„гҒҢгҒӮгӮӢгғ»гғ»гғ»гҒҠгӮӮгҒ—гӮҚгҒҸгҒӘгҒЈгҒҰгҒҚгҒҹгҖӮ

|

пј’пјҺ пј“пјҷеҸ·ж©ҹгҒ®гӮігғігӮ»гғ—гғҲ |

гҖҖгғҹгғӢгғҗгғғгӮҜгғӯгғјгғүгғӣгғјгғігҒЁгҒ—гҒҰиЁӯиЁҲгҒҷгӮӢпј“пјҷеҸ·ж©ҹгҒҜпј“пјҳеҸ·ж©ҹгҒ®гҒ„гҒҸгҒӨгҒӢгҒ®еҸҚзңҒгӮ’иёҸгҒҫгҒҲгҒҰиҖғгҒҲгӮӢгҖӮгҒҫгҒҡгҖҒпј“пјҳеҸ·ж©ҹгҒҜ8cmгғ•гғ«гғ¬гғігӮёгғҰгғӢгғғгғҲжҗӯијүж©ҹгҒЁгҒ—гҒҰгҒҜеӨ§гҒҚгҒ„гҖӮгӮЁгғігӮҜгғӯгғјгӮёгғЈгӮөгӮӨгӮәпјҲеӨ–еҪўпјүгҒҢзҙ„8.6гғӘгғғгғҲгғ«гӮӮгҒӮгҒЈгҒҰгҖҒLEGOгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгҒЁгҒ—гҒҰгҒҜгғҹгғүгғ«гӮөгӮӨгӮәгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮд»ҠеӣһгҒ®зҙ жқҗгҒЁгҒӘгӮӢпј‘пј–еҸ·ж©ҹгҒҜгғҗгӮ№гғ¬гғ•гғўгғҮгғ«гҒ гҒҢгҖҒзҙ„4.8гғӘгғғгғҲгғ«гҒ—гҒӢгҒӘгҒ„гҖӮгҒқгӮҢгҒ§гҒ„гҒҰ10cmгғ•гғ«гғ¬гғігӮёгғҰгғӢгғғгғҲгӮ’жҗӯијүгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮпјҲгҒ гҒҢгҖҒдҪҺйҹіеҹҹгҒҜеҚҒеҲҶгҒЁгҒҜиЁҖгҒҲгҒӘгҒ„пјү

гҖҖпј“пјҷеҸ·ж©ҹгҒҜгҒ»гҒјгҒ“гҒ®гӮөгӮӨгӮәгӮ’иёҸиҘІгҒ—гҒҹгғҹгғӢгӮөгӮӨгӮәгҒЁгҒ—гҒҰ10cmгғҰгғӢгғғгғҲгӮ’ијүгҒӣгӮӢдәӢгҒ§й§ҶеӢ•еҠӣгӮ’гӮўгғғгғ—гҒ—гӮҲгҒҶгҒЁгҒ„гҒҶиҖғгҒҲгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖеүҚе ұгҒ®еӣіпј“гӮ’иҰӢгӮӢгҒЁгҖҒпј“пјҳеҸ·ж©ҹгҒ®йҹійҒ“гҒҜж°ҙе№ігҒ«жҠҳгӮҠгҒҹгҒҹгҒҫгӮҢгҒҹж°ҙе№ігғӣгғјгғігӮҝгӮӨгғ—гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒ“гҒ®ж§ӢйҖ гҒҜгӮЁгғігӮҜгғӯгғјгӮёгғЈеј·еәҰгҒҢеҫ—гӮ„гҒҷгҒ„гҒҢгҖҒйҹійҒ“гҒ®еЈҒгҒҢLEGOгҒ®пј’гғ”гғғгғҒеҲҶгҖҒгҒҷгҒӘгӮҸгҒЎ16mmгӮӮгҒӮгӮҠеҶ…е®№з©ҚгҒ«з„Ўй§„гҒҢеӨҡгҒ„гҖӮгҒқгҒ“гҒ§гҖҒд»ҠеӣһгҒҜгғӣгғјгғійҹійҒ“гӮ’еһӮзӣҙгҒ«жҠҳгӮҠгҒҹгҒҹгӮҖеһӮзӣҙгғӣгғјгғігӮҝгӮӨгғ—гҒЁгҒҷгӮӢгҖӮгҒ“гҒ®гӮҲгҒҶгҒ«гҒҷгӮӢгҒЁгҖҒйҹійҒ“еЈҒгӮ’гғ—гғ¬гғјгғҲгғ–гғӯгғғгӮҜпј“жһҡеҲҶгҒ®9.6mmгҒ«и–„гҒҸгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгҖҒгҒ•гӮүгҒ«гҖҒйҹійҒ“гҒ«гӮёгӮ°гӮ¶гӮ°гҒ®иҝҪеҠ еЈҒгӮ’иЁӯгҒ‘гӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гӮігғігғ‘гӮҜгғҲгҒӘдҪ“з©ҚгҒ§йҹійҒ“й•·гӮ’зЁјгҒҗиЁҲз”»гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖгҒ•гӮүгҒ«гҖҒпј“пјҳеҸ·ж©ҹгҒ®иЈҪдҪңзөҢйЁ“гҒӢгӮүгҖҒгғҗгғғгӮҜгғӯгғјгғүгғӣгғјгғігҒ§гҒҜгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒ®йҒёжҠһгҒҢжҘөгӮҒгҒҰйҮҚиҰҒгҒ§гҒӮгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгӮҸгҒӢгҒЈгҒҹгҒ®гҒ§гҖҒгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгғўгӮёгғҘгғјгғ«гӮ’иҰҸж јеҢ–гҒ—гҒҰеӨҡгҒҸгҒ®10cmгғ•гғ«гғ¬гғігӮёгғҰгғӢгғғгғҲгӮ’дәӨжҸӣиЈ…зқҖгҒ—гҒҰгғ‘гғ•гӮ©гғјгғһгғігӮ№гӮ’жҜ”ијғз ”з©¶гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’иҖғгҒҲгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

|

пј“пјҺж§ӢйҖ иЁӯиЁҲ |

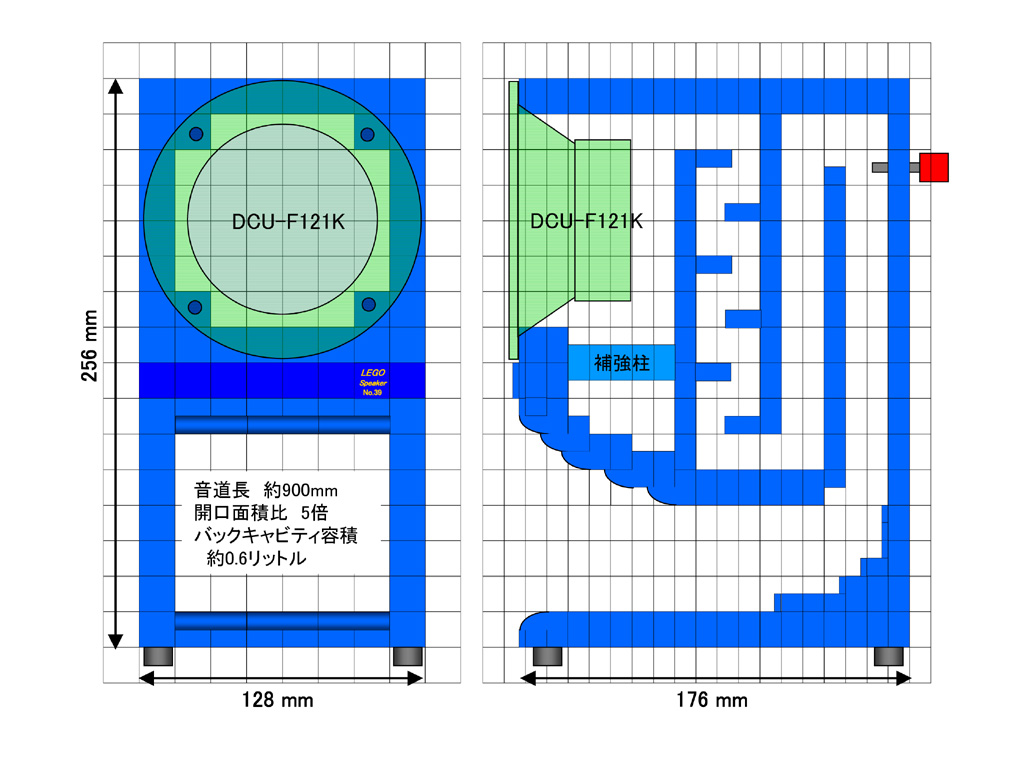

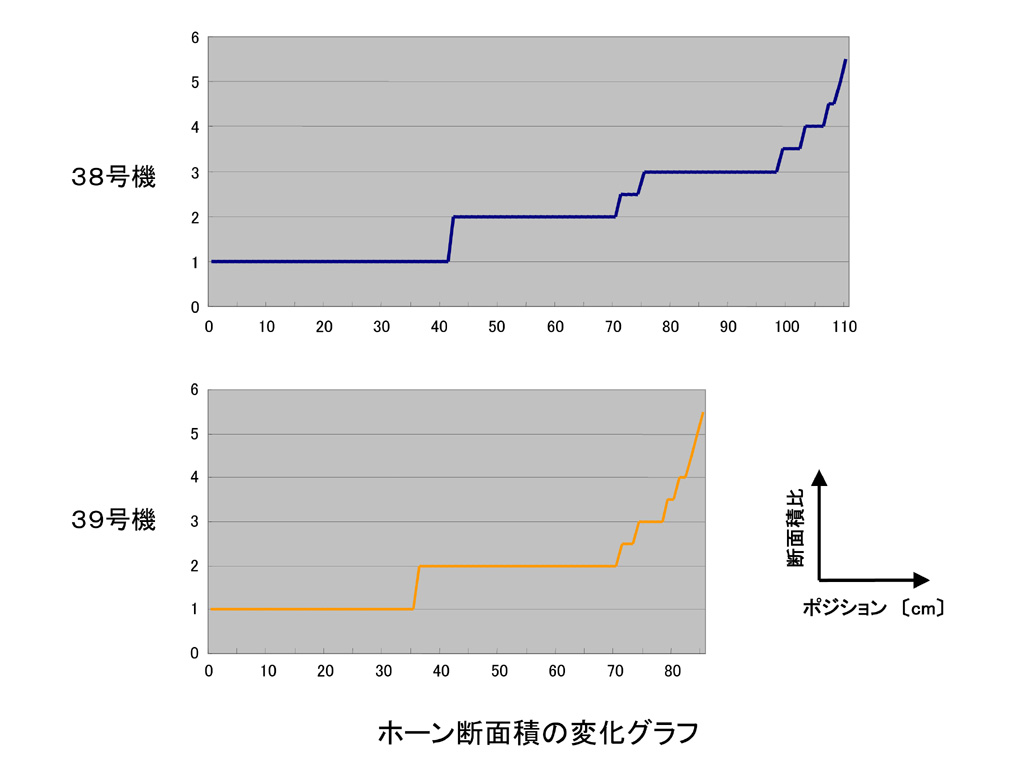

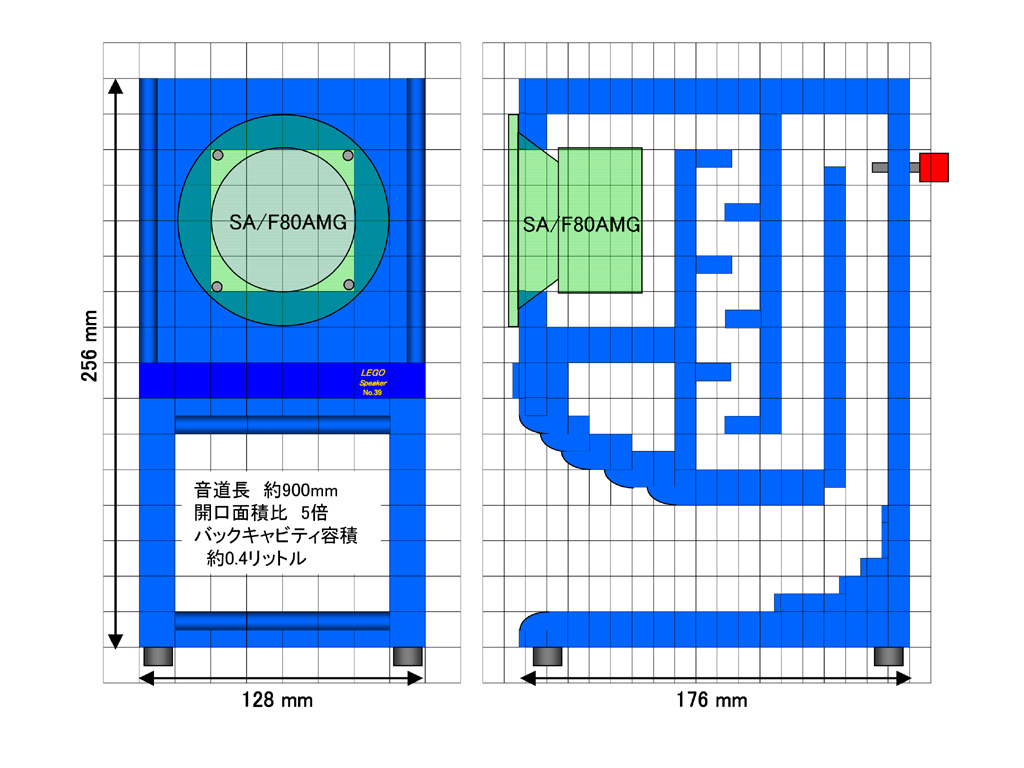

гҖҖж§ӢйҖ еӣіпјҲеӣіпј‘пјүгӮ’жҸҸгҒ„гҒҰгҒҝгҒҹгҖӮпј‘пј–еҸ·ж©ҹгҒ®й«ҳгҒ•гӮ’32mmпјҲпј”гғ”гғғгғҒпјүеў—гӮ„гҒ—гҒҹгӮЁгғігӮҜгғӯгғјгӮёгғЈгҒ«зҙ„90cmгҒ®йҹійҒ“гӮ’жҠјгҒ—иҫјгӮ“гҒ§гҒ„гӮӢгҖӮеӨ–еҪўдҪ“з©ҚгҒҜзҙ„5.8гғӘгғғгғҲгғ«гҒ§гҖҒгҒ•гҒҷгҒҢгҒ«пј‘пј–еҸ·ж©ҹгҒЁеҗҢгҒҳгҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒҢгҖҒгҒқгӮҢгҒ§гӮӮпј“пјҳеҸ·ж©ҹгҒЁжҜ”ијғгҒҷгӮӢгҒЁе№…гҒҜеҗҢгҒҳгҒ§гҖҒй«ҳгҒ•гҒҜ32mmгҖҒеҘҘиЎҢгҒҚгҒҜ58mmе°ҸеһӢеҢ–гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгҒ“гӮҢд»ҘдёҠгҒ®е°ҸеһӢеҢ–гҒҜеӣ°йӣЈгҒ§гҒӮгӮҚгҒҶгҖӮ

гҖҖйҹійҒ“й•·гҒ«гҒҜ90cmзЁӢеәҰгҒҜж¬ІгҒ—гҒӢгҒЈгҒҹгҒ®гҒ§гҖҒгӮЁгғігӮҜгғӯгғјгӮёгғЈеҶ…гҒ«пј“жһҡгҒ®еһӮзӣҙеЈҒгӮ’иЁӯгҒ‘гҒҰзёҰгҒ«йҹійҒ“гӮ’ж§ӢжҲҗгҒ—гҒҹгҖӮйҹійҒ“й•·гӮ’еў—гӮ„гҒҷгҒҹгӮҒгҒ®гӮёгӮ°гӮ¶гӮ°ж§ӢйҖ гӮ’гӮ№гғӯгғјгғҲйғЁеҲҶгҒ«з”ЁгҒ„гҒҹгҒҢгҖҒгҒ“гӮҢгҒҜж°—жөҒжҠөжҠ—гҒҢеў—гҒҲгӮӢгҒ®гҒ§еҠ№жһңгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒҜиҒҙгҒ„гҒҰгҒҝгҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°гӮҸгҒӢгӮүгҒӘгҒ„гҖӮгӮ„гҒЈгҒӢгҒ„гҒӘгҒ®гҒҜгӮҝгғјгғҹгғҠгғ«гҒЁгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲй–“гҒ®й…Қз·ҡгҒ§гҒӮгӮӢгҒҢгҖҒгӮёгӮ°гӮ¶гӮ°гӮ№гғӯгғјгғҲгӮ’д»ӢгҒ—гҒҰйҹійҒ“еҶ…гӮ’йҖҡгҒҷгҒ“гҒЁгҒ«гҒ—гҒҹгҖӮгҒҫгҒҹгҖҒгғӣгғјгғій–ӢеҸЈйғЁгҒ«гҒҜжӣІйқўгҒ®гӮ«гғјгғ–гғ–гғӯгғғгӮҜгҒЁгӮҝгӮӨгғ«гғ–гғӯгғғгӮҜгӮ’еӨҡз”ЁгҒ—гҒҰгҒӘгӮҒгӮүгҒӢгҒ«иҰӢгҒҹзӣ®иүҜгҒҸд»•дёҠгҒ’гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

гҖҖгғҗгғғгӮҜгӮӯгғЈгғ“гғҶгӮЈе®№з©ҚгҒҜгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒ®иғҢең§гҒ«гӮӮеҪұйҹҝгҒҷгӮӢгҒҢгҖҒгҒқгӮҢгӮҲгӮҠгӮӮеӨ§еһӢгғһгӮ°гғҚгғғгғҲгҒ®гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгӮ’еҸҺгӮҒгӮӢгҒҹгӮҒгҒ«гҒҜеҚҒеҲҶгҒӘеҘҘиЎҢгҒҚгҒҢеҝ…иҰҒгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒ“гӮҢгҒҜ70mmзўәдҝқгҒ—гҖҒзҙ„0.6гғӘгғғгғҲгғ«гҒ®гғҗгғғгӮҜгӮӯгғЈгғ“гғҶгӮЈгҒ«иЈңеј·жҹұгӮӮиЁӯгҒ‘гҒҰгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгғўгӮёгғҘгғјгғ«гҒ®еӣәе®ҡгӮ’еј·еҢ–гҒ—гҒҹгҖӮ

гҖҖйҹійҒ“гҒ®еӨүеҢ–гӮ°гғ©гғ•еӣіпј’пјҲгӮ№гғӯгғјгғҲж–ӯйқўз©ҚгҒ§жӯЈиҰҸеҢ–гҒ—гҒҹйҹійҒ“гғқгӮёгӮ·гғ§гғігҒ«гӮҲгӮӢж–ӯйқўз©ҚгҒ®еӨүеҢ–гӮ°гғ©гғ•пјүгӮ’иҰӢгӮӢгҒЁпј“пјҳеҸ·ж©ҹгҒЁеҗҢгҒҳгӮҲгҒҶгҒӘй–ӢеҸЈеӨүеҢ–гӮ’йҹійҒ“й•·110cmгҒӢгӮү86cmгҒ«зё®е°ҸгҒ—гҒҹеҪўзҠ¶гҒ§гҒӮгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгӮҸгҒӢгӮӢгҖӮгҒ“гҒ®зҹӯзё®гҒ«гӮҲгӮҠгғӣгғјгғігғӯгғјгғүгҒҢгҒӢгҒӢгӮҠгҒ«гҒҸгҒҸгҒӘгӮӢгҒӢгӮӮгҒ—гӮҢгҒӘгҒ„гҖӮ

гҖҖеҫҢгҒ»гҒ©гҒ®з« гҒ§и©ігҒ—гҒҸиҝ°гҒ№гӮӢгҒҢгҖҒпј•зЁ®йЎһгҒ®10cmгғ•гғ«гғ¬гғігӮёгғҰгғӢгғғгғҲгӮ’ијүгҒӣеӨүгҒҲгҒҰгҖҒзөҗжһңзҡ„гҒ«гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒ«гҒҜPARC Audio гҒ®DCU-F121KгӮ’йҒёжҠһгҒ—гҒҹгҖӮгҒ“гҒ®зҠ¶ж…ӢгҒ§гҒ®еҹәжң¬д»•ж§ҳгӮ’д»ҘдёӢгҒ«иЁҳгҒҷгҖӮ

пјңпј“пјҷеҸ·ж©ҹгҖҖеҹәжң¬д»•ж§ҳпјһпјҲиӘҝж•ҙеҫҢпјү

гғ» еҪўејҸпјҡгғҗгғғгӮҜгғӯгғјгғүгғӣгғјгғігғ»гғҹгғӢгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгӮ·гӮ№гғҶгғ

гғ» ж–№ејҸпјҡгғҗгғғгӮҜгғӯгғјгғүгғӣгғјгғіж–№ејҸ

гғ» зө„гҒҝз«ӢгҒҰж–№жі•пјҡгғӣгғӘгӮҫгғігӮҝгғ«гӮҝгӮӨгғ—пјҲж°ҙе№ізө„гҒҝз«ӢгҒҰпјү

гғ» гӮЁгғігӮҜгғӯгғјгӮёгғЈж–№ејҸпјҡпј”ж®өгғ•гӮ©гғјгғ«гғҮгӮЈгғігӮ°CWеһӮзӣҙгғӣгғјгғігӮҝгӮӨгғ—

гғ» дҪҝз”ЁгғҰгғӢгғғгғҲпјҡPARC AudioгҖҖDCU-F121K 10cmгғ•гғ«гғ¬гғігӮёгӮұгғ–гғ©гғјгӮігғјгғі

гғ» еӨ–еҪўеҜёжі•пјҡW128mmгҖҖH256mmгҖҖD176mm

гғ» гғӣгғјгғійҹійҒ“й•·пјҡзҙ„860mm

гғ» гӮ№гғӯгғјгғҲж–ӯйқўз©Қпјҡ15.4cm2

гғ» гғӣгғјгғій–ӢеҸЈйқўз©Қпјҡ84.5cm2пјҲй–ӢеҸЈйқўз©ҚжҜ”гҖҖ5.5еҖҚпјү

гғ» гғҗгғғгӮҜгӮӯгғЈгғ“гғҶгӮЈе®№з©Қпјҡзҙ„0.6гғӘгғғгғҲгғ«

гғ» гғҰгғӢгғғгғҲжңҖдҪҺе…ұжҢҜе‘Ёжіўж•°пјҡ70Hz

гғ» гӮ·гӮ№гғҶгғ гӮӨгғігғ”гғјгғҖгғігӮ№пјҡ6О©

|

пј”пјҺиЈҪдҪңйҒҺзЁӢ |

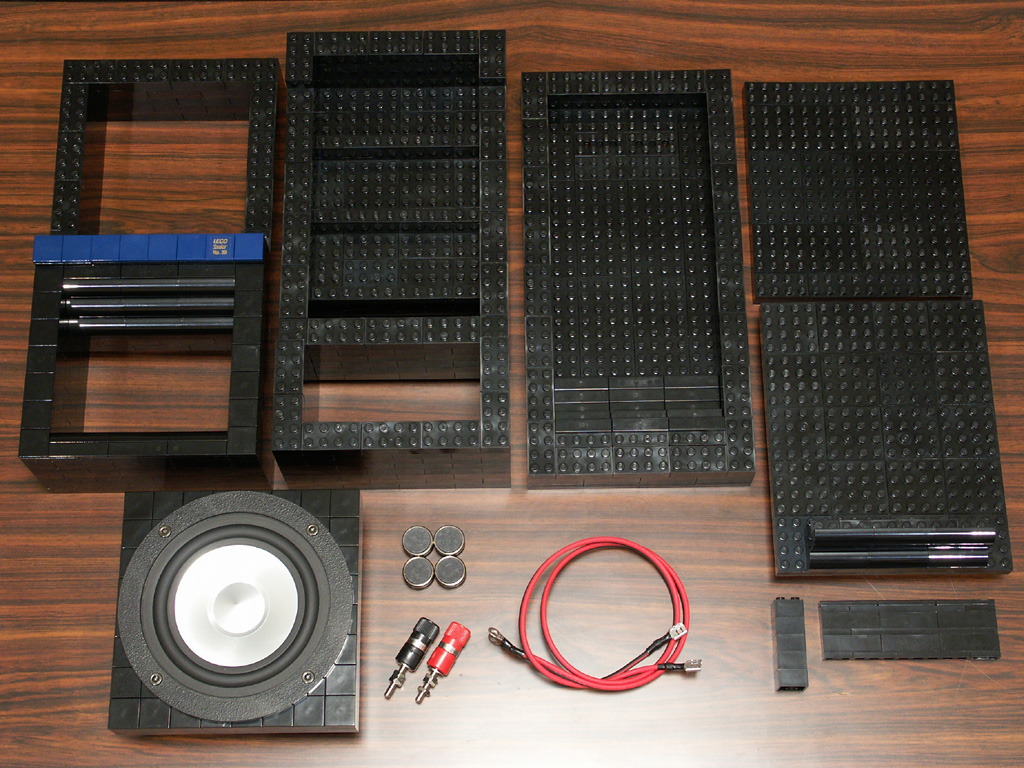

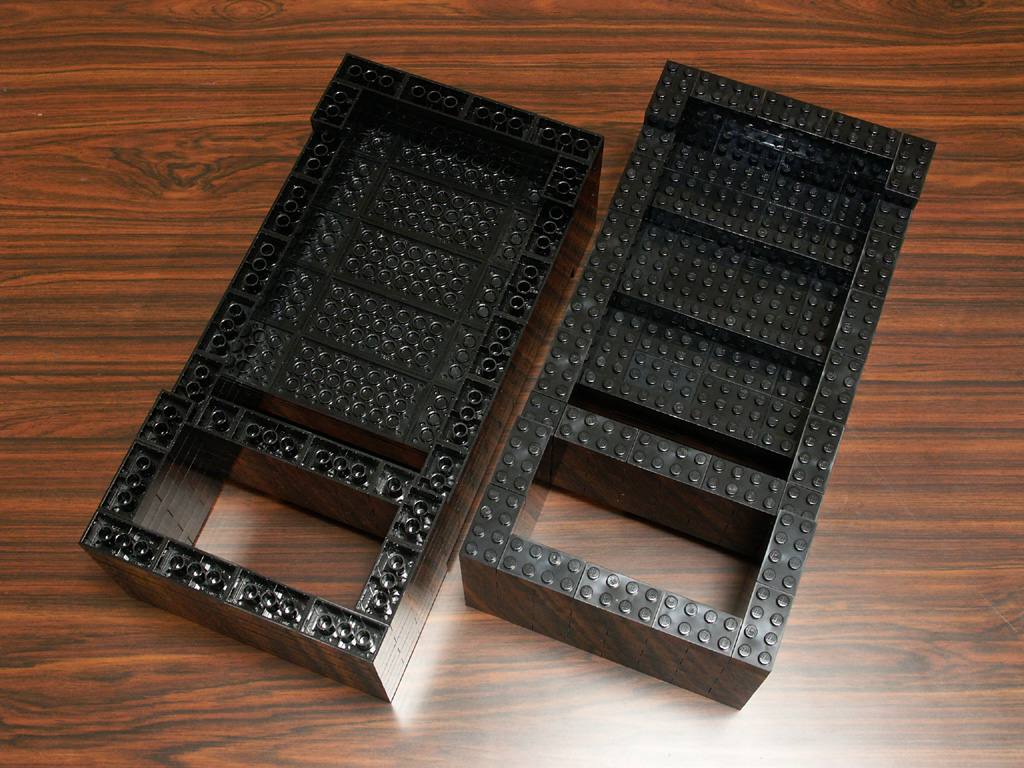

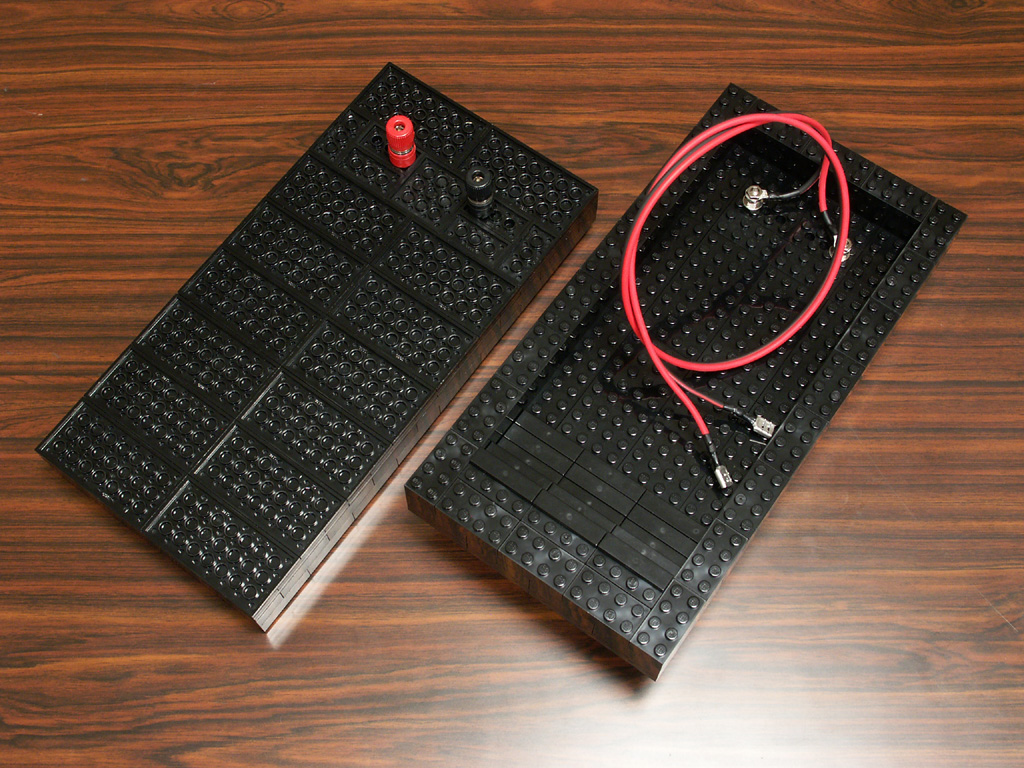

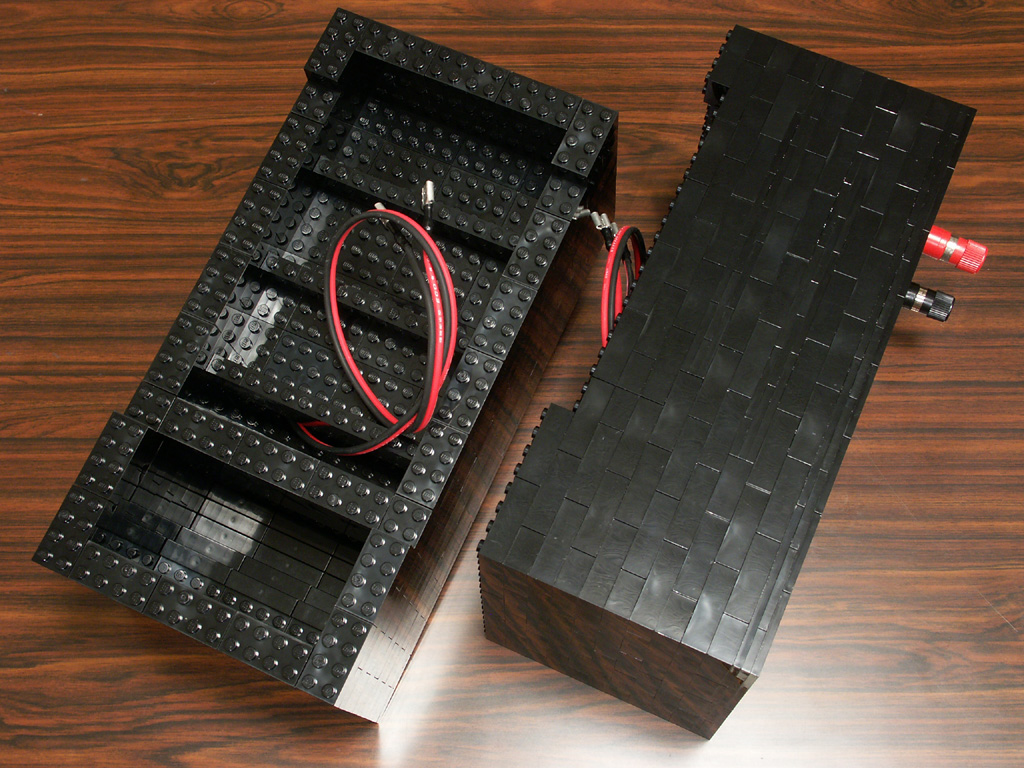

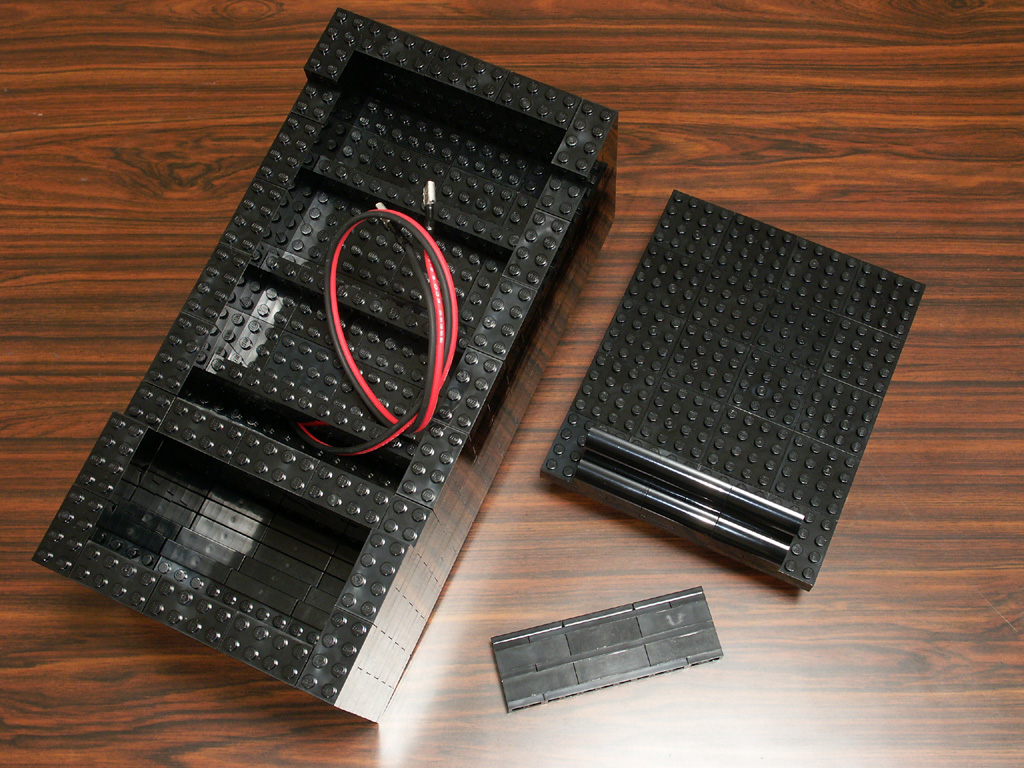

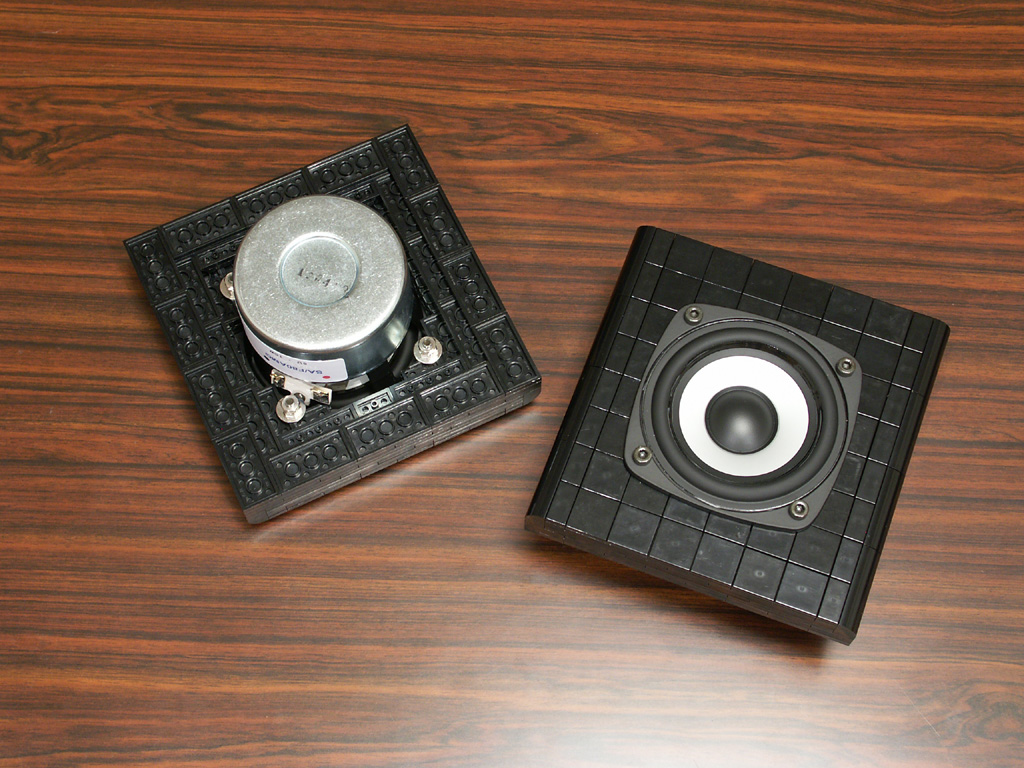

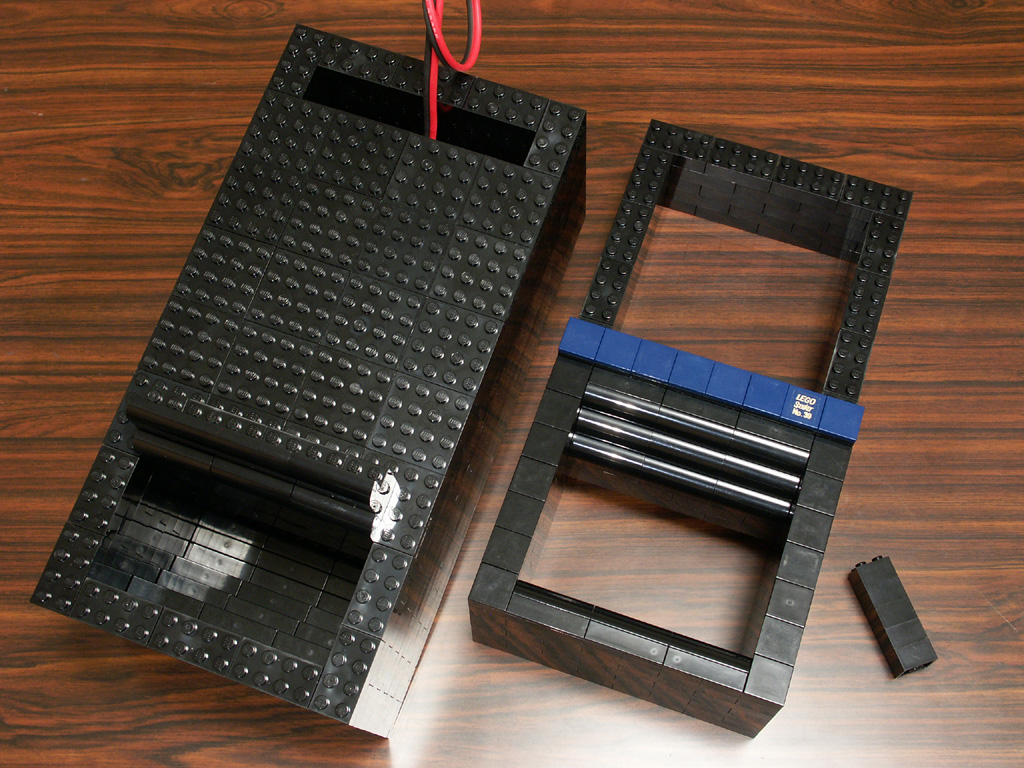

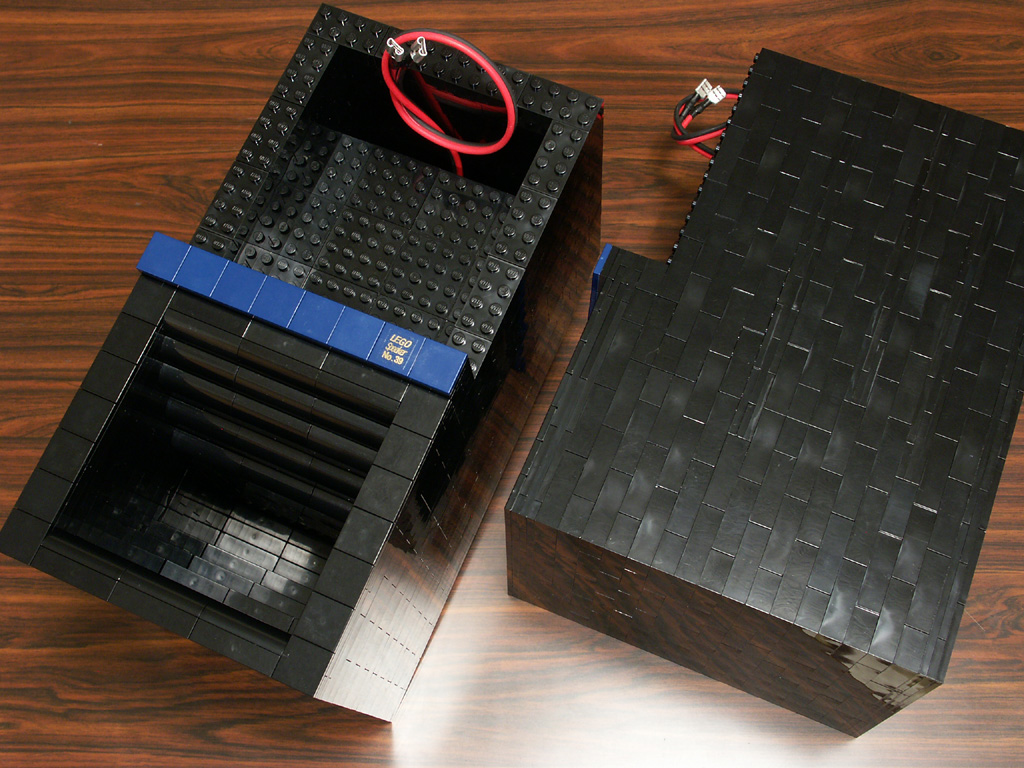

гҖҖжң¬ж©ҹгҒ®е…Ёж§ӢжҲҗйғЁе“ҒгӮ’еҶҷзңҹпј“гҒ«зӨәгҒҷгҖӮгғҹгғӢгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгӮ·гӮ№гғҶгғ гҒ§гҒӮгӮӢгҒҢгҖҒиӨҮйӣ‘гҒӘйҹійҒ“гӮ’жҢҒгҒӨгғҗгғғгӮҜгғӯгғјгғүгғӣгғјгғіж–№ејҸгҒ®гҒҹгӮҒLEGOйғЁе“ҒгҒ®ж•°гҒҜеӨҡгҒ„гҖӮ

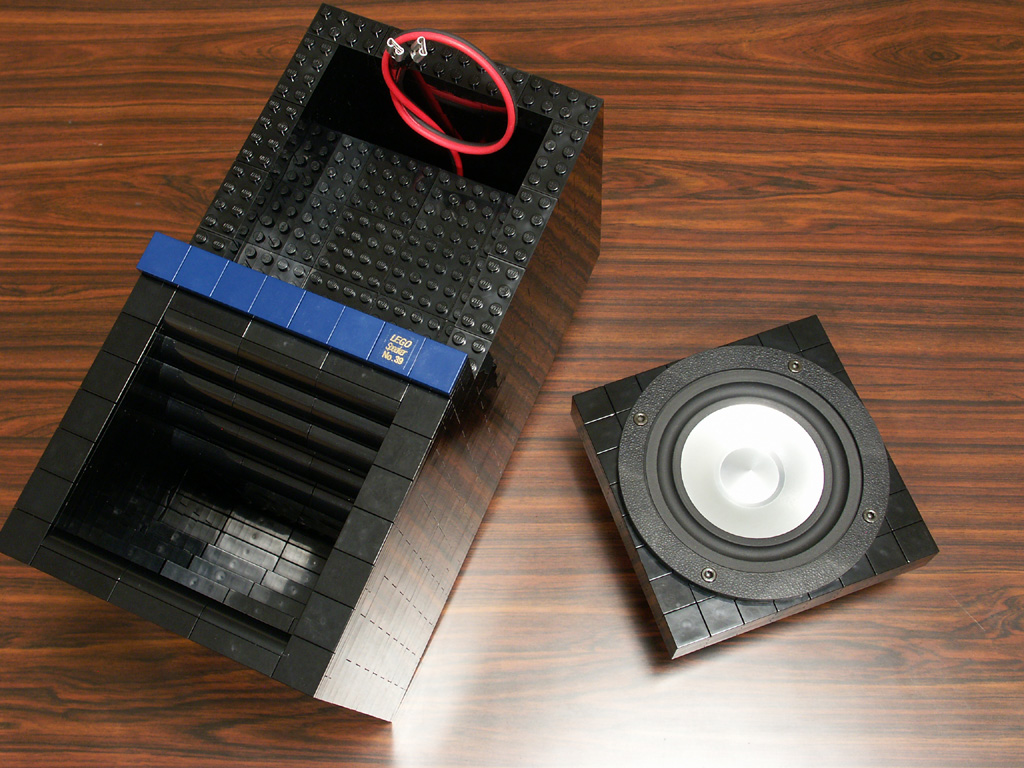

гҖҖеҶҷзңҹпј”гҒҜгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгғўгӮёгғҘгғјгғ«гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮд»ҠеӣһгҖҒе”ҜдёҖпј‘пј–еҸ·ж©ҹгҒӢгӮүжөҒз”ЁгҒ—гҒҹйғЁе“ҒгҒ гҖӮпј‘пј–еҸ·ж©ҹгҒ«дҪҝгӮҸгӮҢгҒҰгҒ„гҒҹгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲMarkAudioгҒ®CHR-70гҒҢд»ҳгҒ„гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгӮўгғ«гғҹгғ»гғһгӮ°гғҚгӮ·гӮҰгғ гӮігғјгғігҒ®10cmгғ•гғ«гғ¬гғігӮёгғҰгғӢгғғгғҲгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒ“гҒ®гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒҜгғ—гғ©гӮ№гғҒгғғгӮҜгғ•гғ¬гғјгғ гҒ гҒҢж„ҸеҢ гҒҜгӮ«гғғгӮіиүҜгҒ„гҖӮгҒ—гҒӢгҒ—гҖҒгғҗгғғгӮҜгғӯгғјгғүгғӣгғјгғігҒ«йҒ©гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒӢгҒҜе®ҹйҡӣгҒ«иҒҙгҒ„гҒҰгҒҝгҒӘгҒ„гҒЁгӮҸгҒӢгӮүгҒӘгҒ„гҖӮд»ҠеӣһгҒҜгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгӮ’дәӨжҸӣгҒҷгӮӢе®ҹйЁ“гӮ’иЎҢгҒҶгҒ®гҒ§гҖҒгҒ“гҒ®гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгғўгӮёгғҘгғјгғ«гӮ’пј’гӮ»гғғгғҲз”Ёж„ҸгҒ—гҒҰдәӨжҸӣгӮ’е®№жҳ“гҒ«гҒ—гҒҹгҖӮ10cmгғ•гғ«гғ¬гғігӮёгғҰгғӢгғғгғҲгҒҜгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғ•гғ¬гғјгғ гӮ„еҸ–гӮҠд»ҳгҒ‘з©ҙдҪҚзҪ®гҒҢгҒ»гҒјгҒқгӮҚгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒ§гҖҒе…ұз”ЁгҒҢгҒ§гҒҚгӮӢгҒ®гҒ гҖӮ

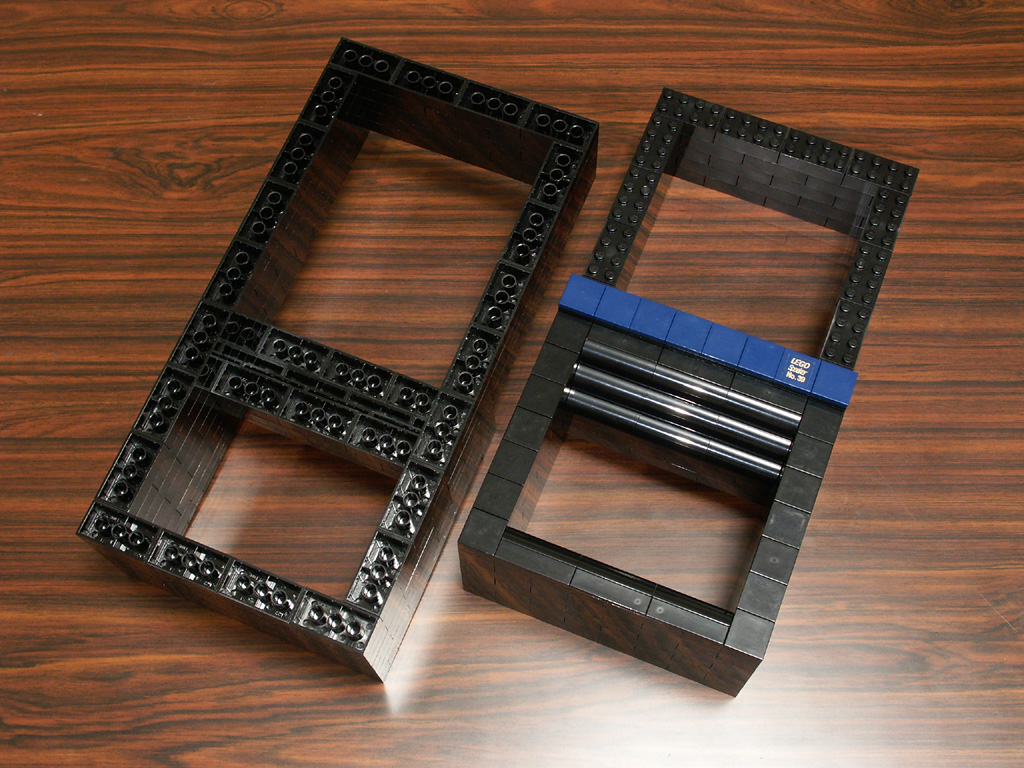

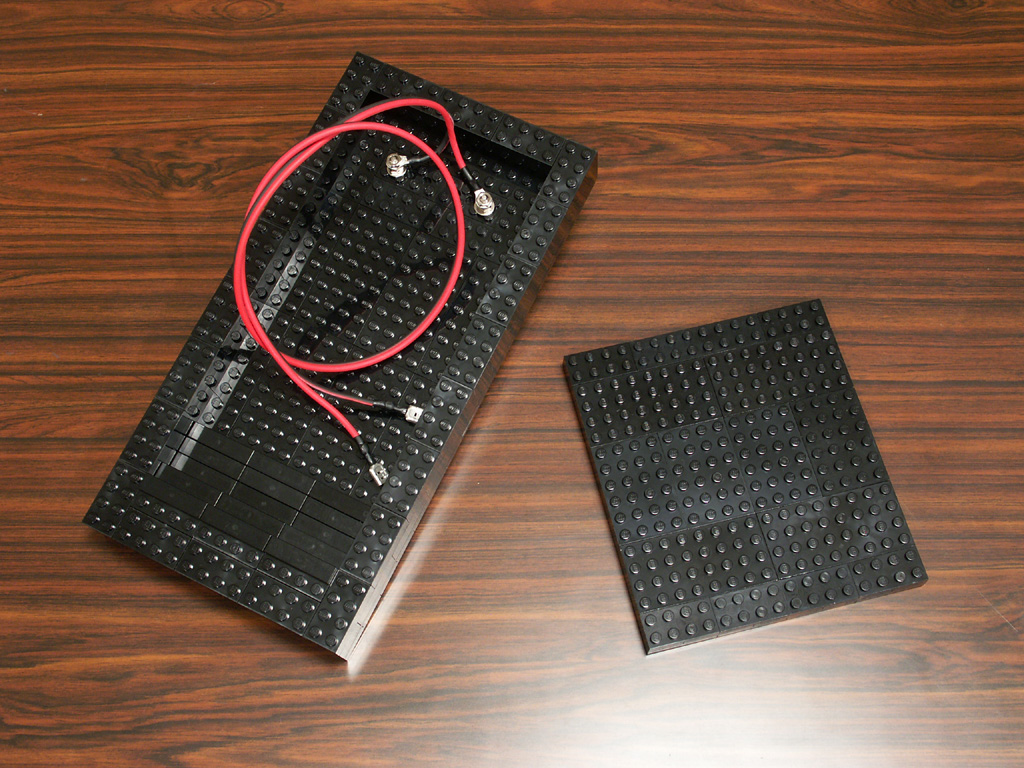

гҖҖеүҚж–№гҒ®гғ•гғӯгғігғҲгғ•гғ¬гғјгғ гӮ’еҶҷзңҹпј•гҒ«зӨәгҒҷгҖӮгҒ“гҒ®гғҗгғғгӮҜгғӯгғјгғүгғӣгғјгғігҒ§гҒҜеӨ§гҒҚгҒӘгғӣгғјгғій–ӢеҸЈйғЁгҒҢгҒӮгӮӢгҒ®гҒ§гғҗгғғгғ•гғ«гғ‘гғҚгғ«гҒҢгҒӘгҒҸгҖҒгғ•гғ¬гғјгғ гҒҢгҒқгҒ®гҒҫгҒҫеүҚйқўгӮ’гҒӢгҒӯгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгғӣгғјгғій–ӢеҸЈйғЁгҒЁгғҗгғғгӮҜгӮӯгғЈгғ“гғҶгӮЈгӮ’еҪўжҲҗгҒҷгӮӢйғЁе“ҒгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгғҜгғігғқгӮӨгғігғҲгғҮгӮ¶гӮӨгғігҒЁгҒ—гҒҰгғҖгғјгӮҜгғ–гғ«гғјгҒ®гӮҝгӮӨгғ«гғ–гғӯгғғгӮҜгҒ«гӮЁгғігғ–гғ¬гғ гӮ’е…ҘгӮҢгҒҰгҒҝгҒҹгҖӮгғҗгғғгӮҜгғӯгғјгғүгғӣгғјгғігҒ§гҒҜгғҗгғғгғ•гғ«гғ‘гғҚгғ«гҒ®йқўз©ҚгҒҢе°‘гҒӘгҒ„гҒ®гӮӮгғЎгғӘгғғгғҲгҒ®гҒІгҒЁгҒӨгҒ гҖӮ

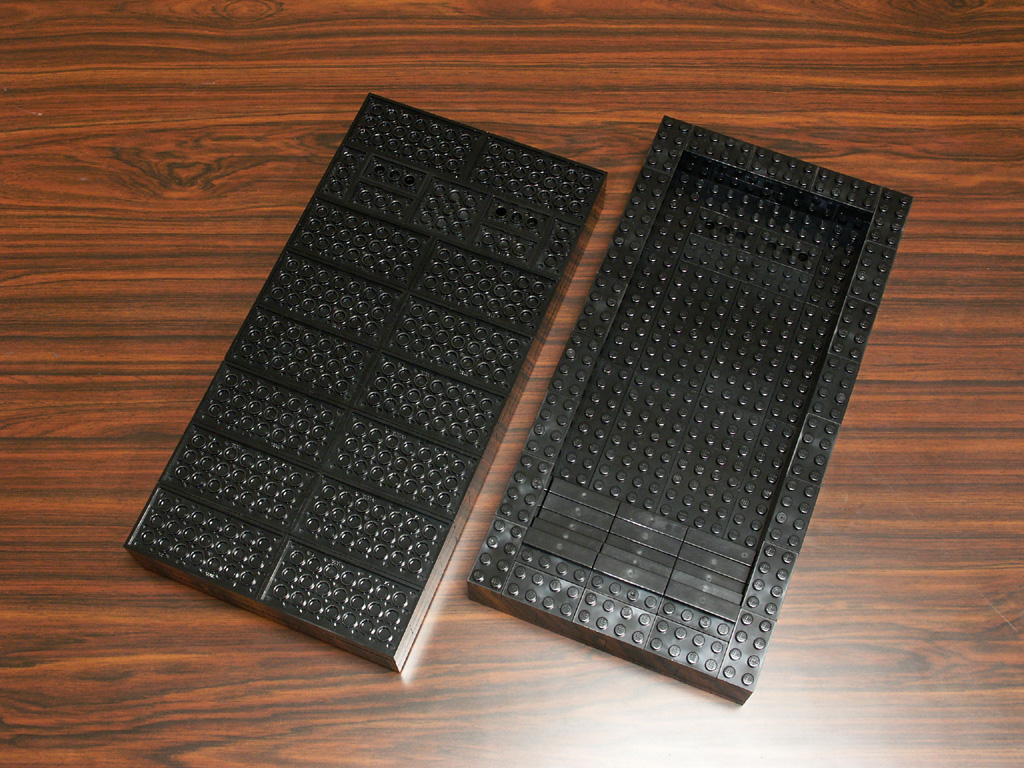

гҖҖгғҹгғүгғ«гғ•гғ¬гғјгғ гӮ’еҶҷзңҹпј–зӨәгҒҷгҖӮгҒ“гҒ®гғ‘гғјгғ„гҒ«гҒҜдёӯеӨ®гҒ«гғ—гғ¬гғјгғҲгғ–гғӯгғғгӮҜ3жһҡгҒ«гӮҲгӮӢгғ‘гғҚгғ«гҒҢе…ҘгӮҠгҖҒгҒ“гҒ®еүҚйқўпј“з®ҮжүҖгҒ«пј‘гғ”гғғгғҒ8mmгҖҒй«ҳгҒ•9.6mmгҒ®д»•еҲҮгӮҠжқҝгҒҢд»ҳгҒ„гҒҰгҒҠгӮҠгҖҒгӮ№гғӯгғјгғҲйғЁеҲҶгҒ®гӮёгӮ°гӮ¶гӮ°гҒ®йҹійҒ“гӮ’ж§ӢжҲҗгҒҷгӮӢгҖӮдёӢйғЁгҒ«гҒҜгғӣгғјгғій–ӢеҸЈгҒ®дёҖйғЁгҒҢгҒӮгӮӢгҖӮ

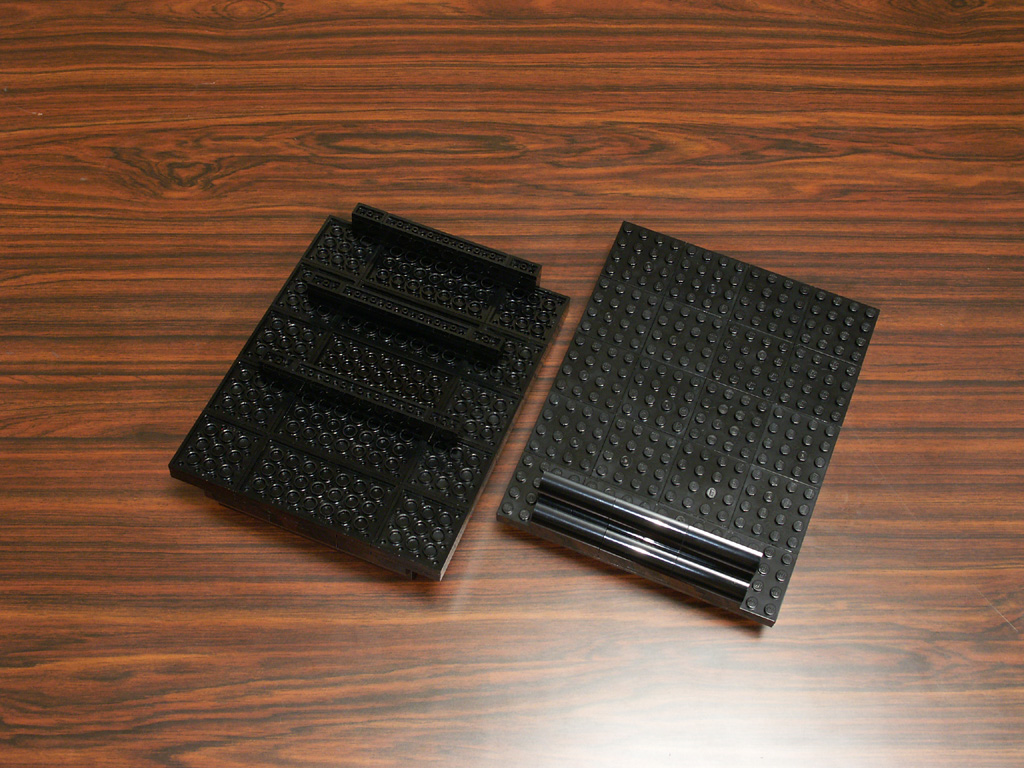

гҖҖгғӘгӮўгғ•гғ¬гғјгғ гӮ’еҶҷзңҹпј—гҒ«зӨәгҒҷгҖӮгӮҝгғјгғҹгғҠгғ«еҸ–гӮҠд»ҳгҒ‘з”ЁгҒ®з©ҙгҒ®й–ӢгҒ„гҒҹгғ—гғ¬гғјгғҲгғ–гғӯгғғгӮҜпј“жһҡгҒ®жқҝгҒ®е‘ЁеӣІгҒ«пј‘ж®өгҒ®гӮЁгғғгӮёгӮ’жҢҒгҒӨгғҗгӮ№гӮҝгғ–ж§ӢйҖ гҒ§еј·еәҰгӮ’еҫ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгҒ—гҒӢгҒ—гҖҒйҹійҒ“еЈҒгҒ«гӮҲгӮӢиЈңеј·гҒ®еҫ—гӮүгӮҢгҒҹпј“пјҳеҸ·ж©ҹгҒЁжҜ”ијғгҒҷгӮӢгҒЁеј·еәҰгҒҜе°‘гҒӘгҒҸгҖҒгҒҹгҒҹгҒҸгҒЁгғңгӮігғңгӮігҒ„гҒЈгҒҰгҒ—гҒҫгҒҶгҒ®гҒҢж¬ зӮ№гҖӮдёӢйғЁгҒ«гҒҜгӮҝгӮӨгғ«гғ–гғӯгғғгӮҜгҒ§гғӣгғјгғій–ӢеҸЈгҒӢгӮүиҰӢгҒҲгӮӢйғЁеҲҶгӮ’еҢ–зІ§гҒ—гҒҹгҖӮ

гҖҖеҶҷзңҹпјҳгҒҜгӮӨгғігғҠгғјгғ‘гғҚгғ«AгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮиЎЁйқўгҒ«гҒҜгғӣгғјгғій–ӢеҸЈгҒ®дёҖйғЁгҒҢгҖҒиЈҸйқўгҒ«гҒҜгӮ№гғӯгғјгғҲйғЁгҒ®гӮёгӮ°гӮ¶гӮ°йҹійҒ“гҒ®д»•еҲҮгӮҠжқҝгҒҢпј“жһҡд»ҳгҒ„гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгҒ“гҒ®гғ‘гғҚгғ«гӮӮгғҗгғғгӮҜгӮӯгғЈгғ“гғҶгӮЈгӮ’еҪўжҲҗгҒҷгӮӢгҖӮ

гҖҖгӮӨгғігғҠгғјгғ‘гғҚгғ«BгӮ’еҶҷзңҹпјҷгҒ«зӨәгҒҷгҖӮгҒ“гҒ®гғ‘гғҚгғ«гҒҜгғ—гғ¬гғјгғҲгғ–гғӯгғғгӮҜпј“жһҡгҒ«гӮҲгӮӢгҒҹгҒ гҒ®жқҝгҒ§гҖҒгғӘгӮўгғ•гғ¬гғјгғ гҒЁйҹійҒ“гҒ®дёҖйғЁгӮ’еҪўжҲҗгҒҷгӮӢгҖӮ

гҖҖгҒқгҒ®д»–гҒ®йғЁе“ҒгӮ’еҶҷзңҹпј‘пјҗгҒ«зӨәгҒҷгҖӮгғҗгғғгӮҜгӮӯгғЈгғ“гғҶгӮЈеҶ…гҒ®иЈңеј·жҹұгҖҒгғӣгғјгғій–ӢеҸЈйғЁгҒ®йғЁе“ҒгҖҒгӮҝгғјгғҹгғҠгғ«гҖҒй…Қз·ҡгӮұгғјгғ–гғ«гҖҒгӮӨгғігӮ·гғҘгғ¬гғјгӮҝгғјгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮд»ҠеӣһгҒҜгғҗгғғгӮҜгӮӯгғЈгғ“гғҶгӮЈгҒҢгҒЁгҒҰгӮӮе°ҸгҒ•гҒ„гҒ®гҒ§еҗёйҹіжқҗгҒҜз”ЁгҒ„гҒӘгҒ„гҖӮ

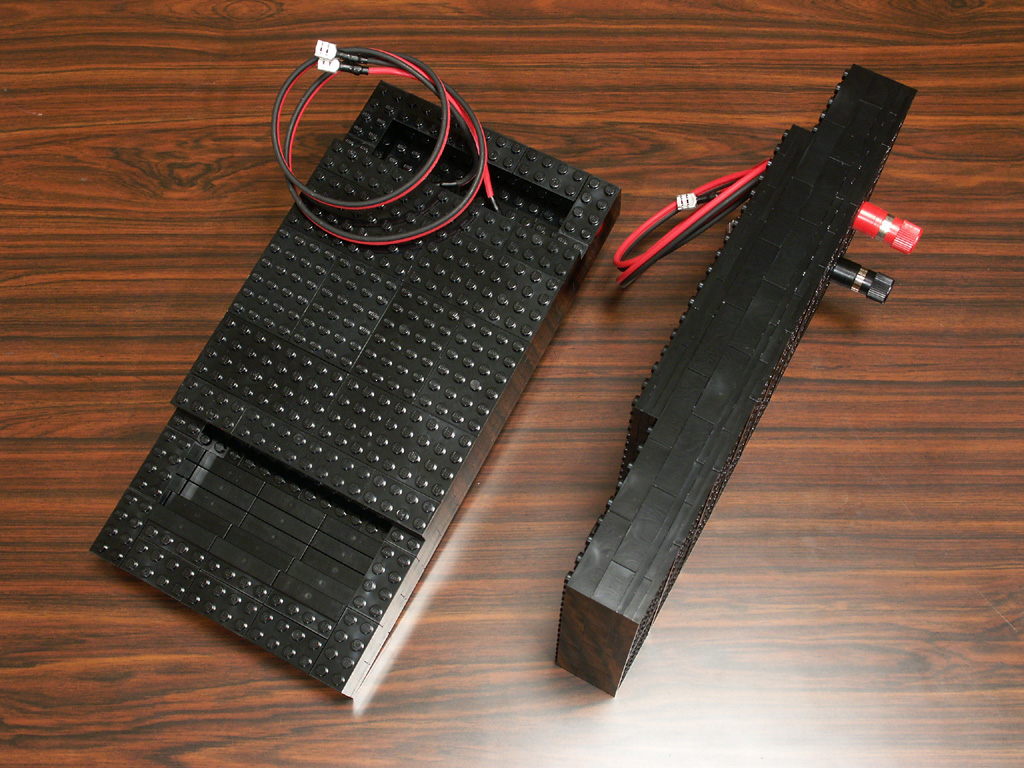

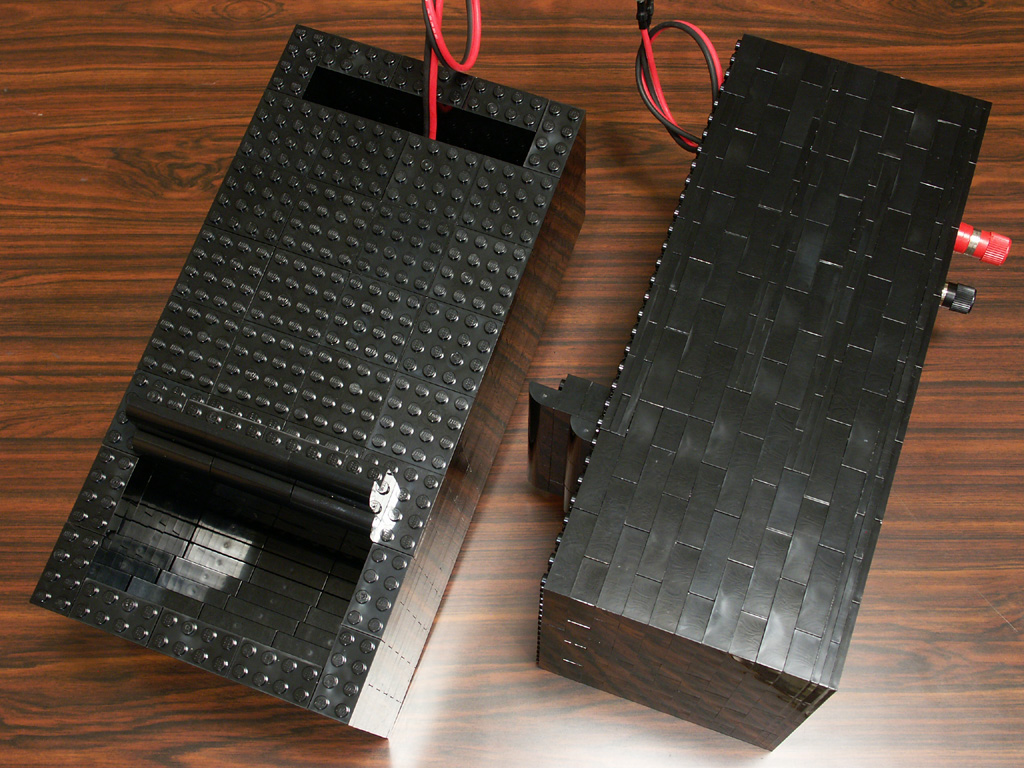

гҖҖзө„гҒҝз«ӢгҒҰгҒҜгғӘгӮўгғ•гғ¬гғјгғ гҒӢгӮүиЎҢгҒҶпјҲеҶҷзңҹпј‘пј‘пјүгҖӮгӮҝгғјгғҹгғҠгғ«гҒЁй…Қз·ҡгӮұгғјгғ–гғ«гӮ’жҺҘз¶ҡгҒ—еӣәе®ҡгҒҷгӮӢгҖӮпјҲеҶҷзңҹпј‘пј’пјү

гҖҖж¬ЎгҒ«гӮӨгғігғҠгғјгғ‘гғҚгғ«BгӮ’гғӘгӮўгғ•гғ¬гғјгғ гҒ«еҸ–гӮҠд»ҳгҒ‘гӮӢпјҲеҶҷзңҹпј‘пј“пјүгҖӮдёҠйғЁгҒ«пј“гғ”гғғгғҒ24mmгҒ®йҡҷй–“гҒҢй–ӢгҒҸгӮҲгҒҶгҒ«жіЁж„ҸгҒҷгӮӢгҖӮпјҲеҶҷзңҹпј‘пј”пјү

гҖҖгғҹгғүгғ«гғ•гғ¬гғјгғ гӮ’е®ҢжҲҗгҒ—гҒҹгғӘгӮўгғ•гғ¬гғјгғ гҒ«еӣәе®ҡгҒҷгӮӢпјҲеҶҷзңҹпј‘пј•пјүгҖӮгғҹгғүгғ«гғ•гғ¬гғјгғ гҒ«гҒҜгӮӨгғігғҠгғјгғ‘гғҚгғ«AгҖҒBгҒ®е…ҘгӮӢжәқгҒҢгҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖеҶҷзңҹпј‘пј–гҒ®гӮҲгҒҶгҒ«й…Қз·ҡгӮұгғјгғ–гғ«гӮ’йҹійҒ“гҒ«йҖҡгҒ—гҒӘгҒҢгӮүгғҹгғүгғ«гғ•гғ¬гғјгғ гӮ’еҸ–гӮҠд»ҳгҒ‘гӮӢгҖӮиЈҸйқўгҒ«гҒҜгӮҝгғјгғҹгғҠгғ«гҒҢгҒӮгӮӢгҒ®гҒ§гҖҒиЎЁйқўгӮ’дёӢгҒ«гҒ—гҒҰгҒ—гҒЈгҒӢгӮҠеӣәе®ҡгҒҷгӮӢгҖӮ

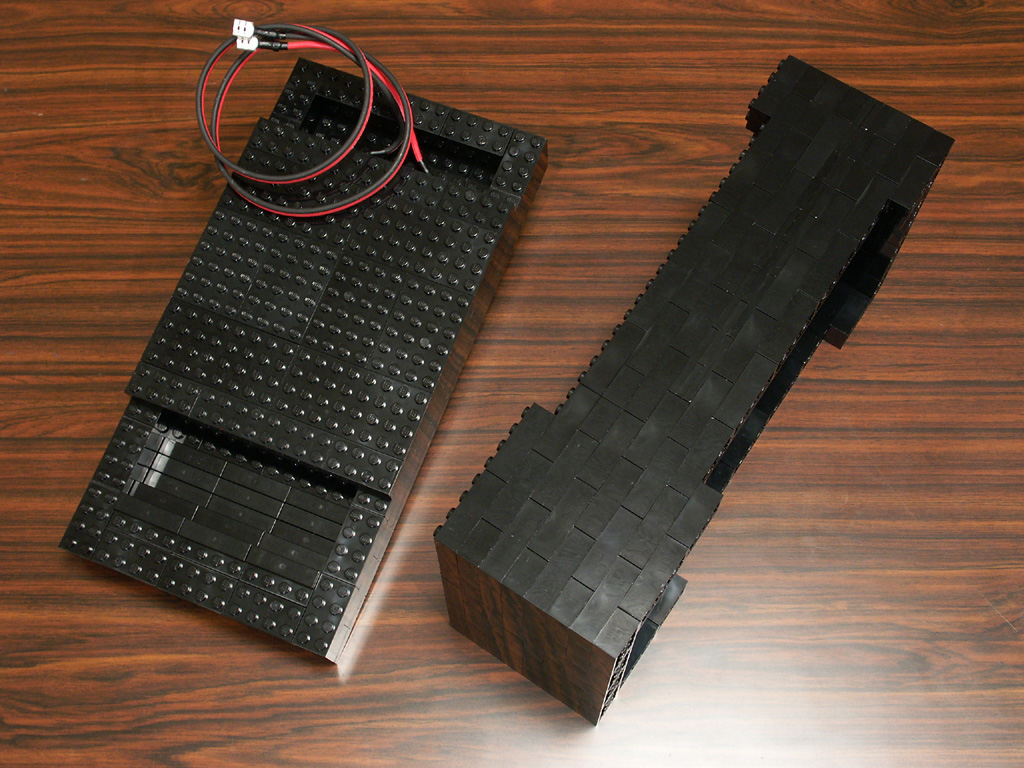

гҖҖгӮӨгғігғҠгғјгғ‘гғҚгғ«AгӮ’еӣәе®ҡгҒҷгӮӢпјҲеҶҷзңҹпј‘пј—пјүгҖӮгғӣгғјгғідёӢйғЁгҒ«йҹійҒ“й«ҳиӘҝж•ҙз”ЁгҒ®йғЁе“ҒгӮӮд»ҳгҒ‘гӮӢгҖӮ

гӮёгӮ°гӮ¶гӮ°гҒ®гӮ№гғӯгғјгғҲйғЁеҲҶгҒ«й…Қз·ҡгӮұгғјгғ–гғ«гӮ’дёҠжүӢгҒ«йҖҡгҒ—гҒҰеӣәе®ҡгҒ—гҖҒгӮұгғјгғ–гғ«гӮ’гӮ№гғӯгғјгғҲе…ҘгӮҠеҸЈгҒӢгӮүеҮәгҒҷгҖӮпјҲеҶҷзңҹпј‘пјҳпјү

гҖҖгғ•гғӯгғігғҲгғ•гғ¬гғјгғ гҒЁиЈңеј·жҹұгӮ’еҸ–гӮҠд»ҳгҒ‘гӮӢпјҲеҶҷзңҹпј‘пјҷпјүгҖӮгҒ“гӮҢгҒ§гӮЁгғігӮҜгғӯгғјгӮёгғЈжң¬дҪ“гҒҜзө„гҒҝдёҠгҒҢгӮӢгҖӮеҶҷзңҹгҒ§гҒҜгӮҸгҒӢгӮҠгҒ«гҒҸгҒ„гҒҢиЈңеј·жҹұгҒҜгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгғўгӮёгғҘгғјгғ«гҒ«гҒӢгҒӢгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«пј‘гғ”гғғгғҒгҒҡгӮүгҒ—гҒҰеӣәе®ҡгҒҷгӮӢгҖӮпјҲеҶҷзңҹпј’пјҗпјү

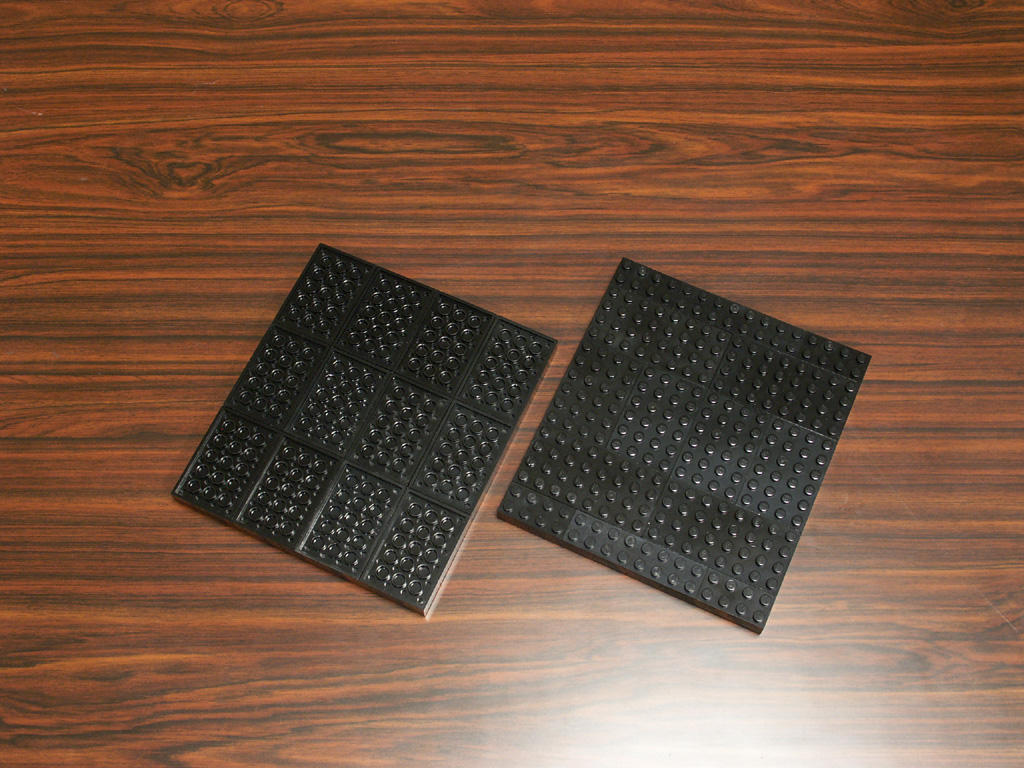

гҖҖгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгғўгӮёгғҘгғјгғ«гҒҜе®№жҳ“гҒ«дәӨжҸӣгҒ§гҒҚгӮӢж§ӢйҖ гҒЁгҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢпјҲеҶҷзңҹпј’пј‘пјүгҖӮй…Қз·ҡгҒ—гҒҹгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгғўгӮёгғҘгғјгғ«гҒЁгӮӨгғігӮ·гғҘгғ¬гғјгӮҝгғјгӮ’еҸ–гӮҠд»ҳгҒ‘гҒҰзө„гҒҝз«ӢгҒҰе®ҢдәҶгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮпјҲеҶҷзңҹпј’пј’пјү

гҖҖиЈҸйқўгҒҜгӮҝгғјгғҹгғҠгғ«гҒ®гҒҝгҒЁгӮ·гғігғ—гғ«гҒ гҖӮпјҲеҶҷзңҹпј’пј“пјү

гғ•гғӯгғігғҲгғ•гғ¬гғјгғ гҒЁиЈңеј·жҹұ

гӮЁгғігӮҜгғӯгғјгӮёгғЈзө„гҒҝз«ӢгҒҰе®ҢдәҶ

|

пј•пјҺ и©•дҫЎгҒЁз ”究 |

пјҲпј‘пјүCHR-70

гҖҖи©ҰиҒҙгғқгӮёгӮ·гғ§гғігҒ«иЁӯзҪ®гҒ—гҒҰйҹігӮ’иҒҙгҒ„гҒҰгҒҝгӮӢпјҲеҶҷзңҹпј’пј”пјүгҖӮгғ»гғ»гғ»гғӣгғјгғігғӯгғјгғүгҒҜгҒӢгҒӢгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгҒ гҒҢгҖҒгӮөгӮӨгӮәгҒӘгӮҠгҒЁгҒ„гҒҶж„ҹгҒҳгҒ§пј“пјҳеҸ·ж©ҹгҒ»гҒ©гҒ®иҝ«еҠӣгҒҜгҒӘгҒ„гҖӮ10cmгғ•гғ«гғ¬гғігӮёгғҰгғӢгғғгғҲгҒ®й§ҶеӢ•еҠӣгҒ«жңҹеҫ…гҒ—гҒҹгҒ®гҒ гҒҢгҖҒгҒ“гҒ®гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒҜгғҗгғғгӮҜгғӯгғјгғүгғӣгғјгғіеҗ‘гҒҚгҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гӮҲгҒҶгҒ§дҪҺйҹігҒ«еҠӣгҒҢгҒӘгҒ„гҖӮгҒҹгҒ—гҒӢгҒ«гҒ“гҒ®гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒҜпјұеҖӨгӮӮ0.65гҒЁеӨ§гҒҚгҒҸгҖҒгғһгӮ°гғҚгғғгғҲгҒҢгҒӮгҒҫгӮҠеј·еҠӣгҒ§гҒӘгҒ„гҒ“гҒЁгҒҢгӮҸгҒӢгӮӢгҖӮгҒ„гҒӨгӮӮдҪҺйҹіеҹҹгҒ®гғҒгӮ§гғғгӮҜгҒ«еҲ©з”ЁгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢйҹіжҘҪгҒҢгҒӮгӮӢгҒ®гҒ гҒҢгҖҒгғҙгӮЈгғ–гғ©гғјгғҲгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘжҢҜеӢ•йҹігҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒ—гҒҫгҒЈгҒҹгҖӮгҒ“гҒ®гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒҜеҚҒеҲҶгҒӘиғҢең§гӮ’гҒӢгҒ‘гҒҰгғҖгғігғ—гҒ—гҒҰдҪҝз”ЁгҒҷгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«иЁӯиЁҲгҒ•гӮҢгҒҹгӮӮгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҒЁжғіеғҸгҒ•гӮҢгӮӢгҖӮ

гҖҖеүҚеӣһгҒЁеҗҢгҒҳе•ҸйЎҢгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгғҗгғғгӮҜгғӯгғјгғүгғӣгғјгғігҒҜеҘҪгҒҚгҒӘгғҰгғӢгғғгғҲгӮ’гғҒгғ§гӮӨгӮ№гҒҷгӮӢгӮҸгҒ‘гҒ«гҒҜгҒ„гҒӢгҒӘгҒ„гӮҲгҒҶгҒ гҖӮж—©йҖҹгғһгӮ°гғҚгғғгғҲгҒ®еј·еҠӣгҒӘпјұеҖӨгҒ®дҪҺгҒ„гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒ«дәӨжҸӣгҒ—гӮҲгҒҶгҖӮ

пјҲпј’пјүFE108EОЈ

гҖҖFOSTEXгҒ®FE108EОЈгҒ«дәӨжҸӣгҒ—гҒҰгҒҝгҒҹпјҲеҶҷзңҹпј’пј•гҖҒпј’пј–пјүгҖӮгғҗгғғгӮҜгғӯгғјгғүгғӣгғјгғіе°Ӯз”ЁгҒ®и¶…еј·еҠӣгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгғһгӮ°гғҚгғғгғҲгҒҢеӨ§гҒҚгҒҸпјұеҖӨгӮӮ0.3гҒЁжҘөгӮҒгҒҰдҪҺгҒ„гҖӮгҒ—гҒӢгҒ—гҖҒж®ӢеҝөгҒӘгҒҢгӮүгҒҫгҒЈгҒҹгҒҸдҪҺйҹігҒҢеҮәгҒҡгҒ«гӮӯгғігӮӯгғігҒЁгҒҶгӮӢгҒ•гҒ„йҹігҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒ—гҒҫгҒЈгҒҹгҖӮ

гҖҖгҒ“гҒ®гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒҜгӮӮгҒЈгҒЁжң¬ж јзҡ„гҒӘеӨ§е®№з©ҚгҒ®гғҗгғғгӮҜгғӯгғјгғүгғӣгғјгғігҒ§дҪҝгӮҸгҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°зңҹдҫЎгӮ’зҷәжҸ®гҒ—гҒӘгҒ„гӮҲгҒҶгҒ гҖӮеҚҒеҲҶгҒӘгғӣгғјгғіе®№з©ҚгҒ®з©әж°—гҒ®йҮҚгҒ—гҒҢеҝ…иҰҒгҒӘгҒ®гҒ гҖӮгҒ“гӮҢгҒҜи§ЈгҒЈгҒҰгҒҜгҒ„гҒҹгҒ“гҒЁгҒ гҒҢгҖҒгҒӮгҒҫгӮҠгҒ®з ҙ綻гҒ«й©ҡгҒ„гҒҰгҒ—гҒҫгҒЈгҒҹгҖӮ

пјҲпј“пјүDCU-F121W

гҖҖPARC Audio DCU-F121W гҒ«е…ҘгӮҢжӣҝгҒҲпјҲеҶҷзңҹпј’пј—гҖҒпј’пјҳпјүгҖӮгҒ“гҒ®гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒ®гғһгӮ°гғҚгғғгғҲгҒҜеӨ§гҒҚгҒ„гҒҢпјұеҖӨгҒҜ0.5гҒЁгҒқгӮҢгҒ»гҒ©дҪҺгҒҸгҒӘгҒ„гҖӮе®ҹйҡӣгҒҜпјұеҖӨгҒ гҒ‘гҒ§й§ҶеӢ•еҠӣгӮ’и©•дҫЎгҒҷгӮӢгҒ®гҒҜй–“йҒ•гҒ„гҒ§гҖҒж©ҹжў°зі»гҒ®гғҖгғігғ—гӮӮгҒӮгӮӢгҒ®гҒ§еҮәеҠӣйҹіең§гғ¬гғҷгғ«гҒ«гӮӮжіЁзӣ®гҒҷгӮӢеҝ…иҰҒгҒҢгҒӮгӮӢгҖӮгӮӮгҒЎгӮҚгӮ“гғ¬гғҷгғ«гҒҢй«ҳгҒ„гҒ»гҒҶгҒҢй§ҶеӢ•еҠӣгӮӮеӨ§гҒҚгҒ„гҖӮгҒ гҒҢгҖҒгҒ“гҒ®гғҰгғӢгғғгғҲгҒҜйҹіең§гғ¬гғҷгғ«86.5dBгҒ§гҒқгӮҢгҒ»гҒ©еӨ§гҒҚгҒҸгҒҜгҒӘгҒ„гҖӮгғһгӮ°гғҚгғғгғҲгҒҢгҒЁгҒҰгӮӮеӨ§гҒҚгҒ„гҒ®гҒ§гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгғўгӮёгғҘгғјгғ«гҒ®еҘҘиЎҢгҒҚгӮ’6mmеүҚж–№гҒ«е»¶й•·гҒ—гҒҰгғҗгғғгӮҜгӮӯгғЈгғ“гғҶгӮЈгӮ’еў—еҠ гҒ—гҒҹгҖӮгҒқгӮҢгҒ§гӮӮдёӯгҒҜгғһгӮ°гғҚгғғгғҲгҒ§гҒ„гҒЈгҒұгҒ„гҖӮеӨ§гҒҚгҒ„гҒ“гҒЁгҒҜгҒҶгӮҢгҒ—гҒ„гҒ“гҒЁгҒ гҒҢгҖҒгҒ“гӮҢгҒ§гҒҜж°—жөҒжҠөжҠ—гҒҢеҝғй…ҚгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖйҹігҒҜгғ»гғ»гғ»е°ҸдҝЎеҸ·гҒ®еҶҚзҸҫжҖ§гҒҢиүҜгҒ„гҖӮеҘҸиҖ…гҒ®жҒҜйҒЈгҒ„гҒҢгҖҒжӨ…еӯҗгҒ®гҒҚгҒ—гҒҝйҹігҒҢжҳҺзһӯгҒ«иҒҙгҒҚеҸ–гӮҢгӮӢгҖӮгҒ“гҒ®пјЈпјӨгҒ«гҒ“гӮ“гҒӘйҹігҒҢе…ҘгҒЈгҒҰгҒ„гҒҹгҒ®гҒӢпјҹгҒЁгҒігҒЈгҒҸгӮҠгҒ•гҒӣгӮүгӮҢгӮӢгҖӮгҒ“гҒ®й«ҳж„ҹеәҰгӮӮгғҗгғғгӮҜгғӯгғјгғүгғӣгғјгғігҒ®еҲ©зӮ№гҒ®дёҖгҒӨгҒ гҖӮ

гҖҖгӮҰгғғгғүгӮігғјгғігҒ®гғҮгӮ¶гӮӨгғігӮӮй«ҳзҙҡж„ҹгҒҢгҒӮгӮӢгҖӮгҒҹгҒ гҖҒж®ӢеҝөгҒӘгҒ®гҒҜй§ҶеӢ•еҠӣгҒҢгҒқгӮҢгҒ»гҒ©гҒ§гӮӮгҒӘгҒ„гҒ®гҒ§дҪҺйҹіеҹҹгҒҢзү©и¶ігӮҠгҒӘгҒ„гҖӮгҒқгӮҢгҒ«жҢҜеӢ•жҖ§гӮӮз”ҹгҒҳгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

пјҲпј”пјүDCU-F121A

гҖҖPARCAudioгҒ®ж–°дҪңDCU-F121AгӮ’е…ҘгӮҢгҒҰгҒҝгҒҹпјҲеҶҷзңҹпј’пјҷгҖҒпј“пјҗпјүгҖӮгӮўгғ«гғҹгғ»гғһгӮ°гғҚгӮ·гӮҰгғ гӮігғјгғігҒ®гғ•гғ«гғ¬гғігӮёгғҰгғӢгғғгғҲгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮеҫҢж–№гҒ«иҝҪеҠ гҒ•гӮҢгҒҹгғҖгғ–гғ«гғһгӮ°гғҚгғғгғҲгҒҢе·ЁеӨ§гҒ§пјұеҖӨгҒҜ0.34гҖҒеҮәеҠӣйҹіең§гғ¬гғҷгғ«гӮӮ89dBгҒЁгҒ“гӮҢгҒҜжңҹеҫ…гҒҢжҢҒгҒҰгӮӢгҖӮгӮҙгғјгғ«гғүгҒ®гӮ»гғігӮҝгғјгӮӯгғЈгғғгғ—гҒ®гғҮгӮ¶гӮӨгғігӮӮиүҜгҒҸгҖҒзІҫжӮҚгҒӘеҚ°иұЎгҒЁгҒӘгҒЈгҒҹгҖӮ

гҖҖйҹігҒҜгҒ©гҒҶгҒӢпјҹгғ»гғ»гғ»гҒ“гӮҢгҒҜгҒ„гҒ„гҖӮдҪҺйҹіеҹҹгӮӮеҮәгҒҰгҒҠгӮҠгҖҒй«ҳйҹіеҹҹгӮӮгҒҚгӮҢгҒ„гҖӮжӯӘгҒҝж„ҹгҒҢе°‘гҒӘгҒ„гҖӮ

гӮёгӮ§гғігғҲгғ«гҒӘгӮӨгғЎгғјгӮёгҒ§гғ¬гғҷгғ«гҒ®й«ҳгҒ„йҹігҒ«гҒӘгҒЈгҒҹгҖӮе•ҸйЎҢгҒ§гҒӮгҒЈгҒҹдҪҺйҹіеҹҹгҒ®жҢҜеӢ•гӮӮгҒӘгҒ„гҖӮгҒ•гҒҷгҒҢгҒ«еј·еӨ§гғһгӮ°гғҚгғғгғҲгҒ гҖӮ

гҖҖгҒ“гҒ®гӮігғігғ‘гӮҜгғҲгӮөгӮӨгӮәгҒ§гҒ“гӮҢгҒ гҒ‘гҒ®дҪҺйҹіеҹҹгӮ’еҶҚз”ҹгҒ§гҒҚгӮӢгҒЁгҒҜгғ»гғ»гғ»гғҗгғғгӮҜгғӯгғјгғүгғӣгғјгғігҒЁе‘јгҒ¶гҒ«гҒҜгҒӮгҒҫгӮҠгҒ«е°ҸгҒ•гҒҸгҖҒжң¬жқҘгҒ®гғҗгғғгӮҜгғӯгғјгғүгғӣгғјгғігҒ®йӯ…еҠӣгҒҜе°‘гҒӘгҒ„гҒ®гҒ гӮҚгҒҶгҒҢгҖҒгҒ“гҒ®йҹігҒҜжҠҖиЎ“гҒ®жҲҗжһңгҒ§гҒӮгӮӢгҒЁиЁҖгҒҲгӮӢгҖӮ

гҖҖгҒ“гӮҢгҒ§пј“пјҷеҸ·ж©ҹгҒҜе®ҢжҲҗгҒӘгҒ®гҒӢпјҹгғ»гғ»гғ»гҒІгҒЁгҒӨж°—гҒ«гҒӘгӮӢзӮ№гҒҢгҒӮгӮӢгҖӮгғһгӮ°гғҚгғғгғҲгҒҢе·ЁеӨ§гҒҷгҒҺгҒҰгғҗгғғгӮҜгӮӯгғЈгғ“гғҶгӮЈгҒҜе°‘гҒӘгҒ„гҒ®гҒ гҖӮгҒ“гӮҢгҒ§гҒҜгғӣгғјгғігҒ®й§ҶеӢ•гҒ«е•ҸйЎҢгҒҢгҒӮгӮӢгҒ гӮҚгҒҶгҖӮгҒӢгҒЁгҒ„гҒЈгҒҰгғҗгғғгӮҜгӮӯгғЈгғ“гғҶгӮЈгӮ’еӨ§гҒҚгҒҸгҒҷгӮӢгҒ«гҒҜгӮөгӮӨгӮәгӮўгғғгғ—гҒҢеҝ…иҰҒгҒЁгҒӘгӮӢгҖӮгҒ©гҒҶгҒ—гҒҹгӮӮгҒ®гҒӢпјҹ

пјҲпј•пјүDCU-F121K

гҖҖPARC Audio гҒ®DCU-F121KгҒ«дәӨжҸӣгҒ—гҒҰгҒҝгӮӢпјҲеҶҷзңҹпј“пј‘гҖҒпј“пј’пјүгҖӮгғһгӮ°гғҚгғғгғҲгӮөгӮӨгӮәгҒҢDCU-F121AгҒ®еҚҠеҲҶгҒӘгҒ®гҒ«пјұеҖӨгҒҜ0.35гҒЁеҚҒеҲҶгҒ«дҪҺгҒҸгҖҒеҮәеҠӣйҹіең§гғ¬гғҷгғ«гӮӮ88dBгҒЁй«ҳгҒ„гҖҒи»ҪйҮҸгӮұгғ–гғ©гғјгӮігғјгғігҒ®е„Әз§ҖгҒӘгғҰгғӢгғғгғҲгҒ гҖӮгҒ“гӮҢгӮӮжңҹеҫ…гҒҢжҢҒгҒҰгӮӢгҖӮ

гҖҖйҹігҒҜпјҹгғ»гғ»гғ»гҒ“гӮҢгҒҜгҒҷгҒ°гӮүгҒ—гҒ„гҖӮдҪҺйҹігҒҢгҒ•гӮүгҒ«е……е®ҹгҒ—гҖҒгғҗгғғгӮҜгғӯгғјгғүгғӣгғјгғігӮүгҒ—гҒ„гғҖгӮӨгғҠгғҹгӮәгғ гҒҢеҮәгҒҰгҒҚгҒҹгҖӮдҪҺйҹіеҹҹгҒ®жҢҜеӢ•жҖ§гҒ®е•ҸйЎҢгӮӮгҒӘгҒ„гҖӮй«ҳйҹіеҹҹгӮӮжӯӘгҒҝж„ҹгҒҢе°‘гҒӘгҒҸжҳҺгӮӢгҒ„иЎЁзҸҫгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгғҗгғғгӮҜгӮӯгғЈгғ“гғҶгӮЈгҒ«дҪҷиЈ•гҒҢгҒ§гҒҚгҒҰгғӣгғјгғігҒ®й§ҶеӢ•еҠӣгӮӮдёҠгҒҢгҒЈгҒҹгӮҲгҒҶгҒ§гҖҒгҒ“гҒ®гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒҜпј“пјҷеҸ·ж©ҹгҒ«гғҷгӮ№гғҲгғһгғғгғҒгғігӮ°гҒ гҖӮгӮҲгҒҶгӮ„гҒҸжңҖйҒ©гҒӘгғҰгғӢгғғгғҲгӮ’иҰӢгҒӨгҒ‘гӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгҒҹгҖӮпјҲеҶҷзңҹпј“пј“пјү

гҖҖпј“пјҳеҸ·ж©ҹгҒЁжҜ”ијғгҒҷгӮӢгҒЁпјҲеҶҷзңҹпј“пј”пјүпј“пјҳеҸ·ж©ҹгҒ®гӮ№гғӘгғ гҒӘй»„иүІгҒ„гғҮгӮ¶гӮӨгғігҒ®еҠ№жһңгӮӮгҒӮгӮҠгҖҒ10cmгғҰгғӢгғғгғҲгӮ’жҗӯијүгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢпј“пјҷеҸ·ж©ҹгҒ®ж–№гҒҢжЁӘе№…гҒҜеӨ§гҒҚгҒҸиҰӢгҒҲгӮӢгҒҢгҖҒе®ҹйҡӣгҒҜеҗҢгҒҳе№…гҒ§й«ҳгҒ•гҖҒеҘҘиЎҢгҒҚгҒЁгӮӮгҒ«гӮігғігғ‘гӮҜгғҲгҒ«гҒӘгӮҠеӨ–еҪўдҪ“з©ҚгҒҜзҙ„70%гҒ«е°ҸеһӢеҢ–гҒ§гҒҚгҒҹгҖӮгҒ—гҒӢгҒ—гҖҒж®ӢеҝөгҒӘгҒҢгӮүдҪҺйҹіеҹҹгҒ®гғ¬гӮ№гғқгғігӮ№гҒҜпј“пјҳеҸ·ж©ҹгҒ®ж–№гҒҢгҒҫгҒ иүҜгҒ„гҖӮ10cmгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгӮ’жҗӯијүгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒ«гҖҒгӮ„гҒҜгӮҠгӮЁгғігӮҜгғӯгғјгӮёгғЈгӮөгӮӨгӮәгҒҢеҝ…иҰҒгҒӘгҒ®гҒ гӮҚгҒҶгҒӢпјҹ

|

пј–пјҺ иҝҪеҠ е ұе‘ҠгҒЁиҖғеҜҹ |

гҖҖе…Ҳж—ҘгҖҒйҹігӮ’и©•дҫЎгҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгҒ гҒҸгҒҹгӮҒгҒ«пј“пјҳеҸ·ж©ҹгӮ’жҢҒеҸӮгҒ—гҒҰеӨ§ж©ӢгҒ•гӮ“гҒ®гҒ”иҮӘе®…гӮ’иЁӘе•ҸгҒ—гҒҹгҖӮгҒқгҒ“гҒ§гҖҒгғҗгғғгӮҜгғӯгғјгғүгғӣгғјгғігҒ«йҒ©гҒ—гҒҹгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒЁгҒ—гҒҰDIYAUDIOгҒ®8cmгғ•гғ«гғ¬гғігӮёгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјSA/F80AMGгӮ’зҙ№д»ӢгҒ„гҒҹгҒ гҒ„гҒҹгҖӮгҒ“гҒ®SA/F80AMGгҒҜгғҗгғғгӮҜгғӯгғјгғүгғӣгғјгғігҒ®ж—ўиЈҪе“ҒгҒ«жҺЎз”ЁдҫӢгҒҢеӨҡгҒҸгҖҒе®ҡи©•гҒ®гҒӮгӮӢгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮе®ҹгҒҜз§ҒгӮӮдҪ•еәҰгҒӢдҪҝз”ЁгҒ—гҒҹзөҢйЁ“гҒҢгҒӮгӮҠгҖҒгҒқгҒ®е®ҹеҠӣгҒҜзҹҘгҒЈгҒҰгҒ„гҒҹгҖӮгҒқгҒ®жҷӮгҒ®и©•дҫЎгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒҜзҸҫеңЁгҒ§гҒҜгӮҝгғігғҮгғ гғүгғ©гӮӨгғ–ж–№ејҸпј’пјҷеҸ·ж©ҹгҒ®еҶ…йғЁгғҰгғӢгғғгғҲгҒЁгҒ—гҒҰеҲ©з”ЁгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮд»ҠеӣһгҒ®пј“пјҷеҸ·ж©ҹгҒҜ10cmгғ•гғ«гғ¬гғігӮёгғҰгғӢгғғгғҲжҗӯијүгғўгғҮгғ«гҒЁиҖғгҒҲгҒҰгҒ„гҒҹгҒ®гҒ§еҖҷиЈңгҒ«жҢҷгҒ’гҒҰгҒ„гҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҒ®гҒ гҒҢгҖҒж—©йҖҹе…ҘжүӢгҒ—гҒҰи©ҰгҒ—гҒҰиҰӢгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гҒ—гҒҹгҖӮ

пјҲпј–пјүSA/F80AMG

гҖҖDIY AUDIOгҒ®8cmгғ•гғ«гғ¬гғігӮёгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјSA/F80AMGгӮ’пј“пјҷеҸ·ж©ҹгҒ«е…ҘгӮҢгҒҰгҒҝгӮӢгҖӮпјҲеҶҷзңҹпј“пј•гҖҒпј“пј–пјү

гҖҖгҒ“гҒ®гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒҜгғҗгғғгӮҜгғӯгғјгғүгғӣгғјгғіз”ЁгҒЁгҒ—гҒҰе®ҡз•ӘгҒ®гғҰгғӢгғғгғҲгҒ§гҒӮгӮӢгҒҢгҖҒпјұеҖӨгҒҢ0.8гҒЁгҒӢгҒӘгӮҠеӨ§гҒҚгҒ„гҖӮиҖғгҒҲгҒҰгҒҝгӮҢгҒ°гҒ“гҒ®гҒ§гҒӢгҒ„гғһгӮ°гғҚгғғгғҲгҒҢйқһеҠӣгҒӘгҒҜгҒҡгҒҜгҒӘгҒ„гҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҒҢгҖӮ

гҖҖзөҗжһңгҒҜгғ»гғ»гғ»пј“пјҷеҸ·ж©ҹгҒӢгӮүй©ҡгҒҸгӮҲгҒҶгҒӘдҪҺйҹігҒҢеҮәгҒҰгҒҚгҒҹгҖӮгҒЁгҒҰгӮӮ8cmгғ•гғ«гғ¬гғігӮёгғҰгғӢгғғгғҲгҒЁгҒҜжҖқгҒҲгҒӘгҒ„й§ҶеӢ•еҠӣгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒӘгӮӢгҒ»гҒ©жұәе®ҡзүҲгҒЁгҒ„гҒҶгҒ®гӮӮгҒҶгҒӘгҒҡгҒ‘гӮӢгҖӮ

гҒҹгҒ гҒ—гҖҒжҢҜеӢ•жқҝгҒҜеЈ®еӨ§гҒ«гӮ№гғҲгғӯгғјгӮҜгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒ§гҖҒеӨ§йҹійҮҸгҒ«гҒҜејұгҒ„гҒӢгӮӮгҒ—гӮҢгҒӘгҒ„гҖӮдҪҺйҹіеҹҹгҒ§жҢҜеӢ•жҖ§гӮӮз”ҹгҒҳгҒҰгҒ—гҒҫгҒЈгҒҹгҖӮй§ҶеӢ•еҠӣгҒ«еҜҫгҒ—гҒҰеҲ¶еӢ•еҠӣгҒҢдёҚи¶ігҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгӮҲгҒҶгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒқгҒ“гҒ§гҖҒгғҗгғғгӮҜгӮӯгғЈгғ“гғҶгӮЈгӮ’зё®е°ҸгҒ—гҒҰиғҢең§гӮ’гҒӢгҒ‘гӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гҒ—гҒҹгҖӮеӣіпј“гҒ®гӮҲгҒҶгҒ«иЈңеј·жҹұйғЁеҲҶгӮ’гғҗгғғгӮҜгӮӯгғЈгғ“гғҶгӮЈгҒ®еЈҒгҒ«гҒ—гҒҰеҶ…е®№з©ҚгӮ’0.4гғӘгғғгғҲгғ«гҒ«е°‘гҒӘгҒҸгҒ—гҒҹгҒ®гҒ гҖӮгҒ“гӮҢгҒҜеӨ§еӨүеҠ№жһңзҡ„гҒ§жҢҜеӢ•жҖ§гҒҢжёӣе°‘гҒ—гҒҹгҖӮгҒ•гӮүгҒ«гҖҒгғ‘гғҜгғјгӮўгғігғ—гӮ’йҒ©еҲҮгҒ«йҒёжҠһгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§жҢҜеӢ•жҖ§гҒ®е•ҸйЎҢгӮ’и§ЈжұәгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгҒҹгҖӮ

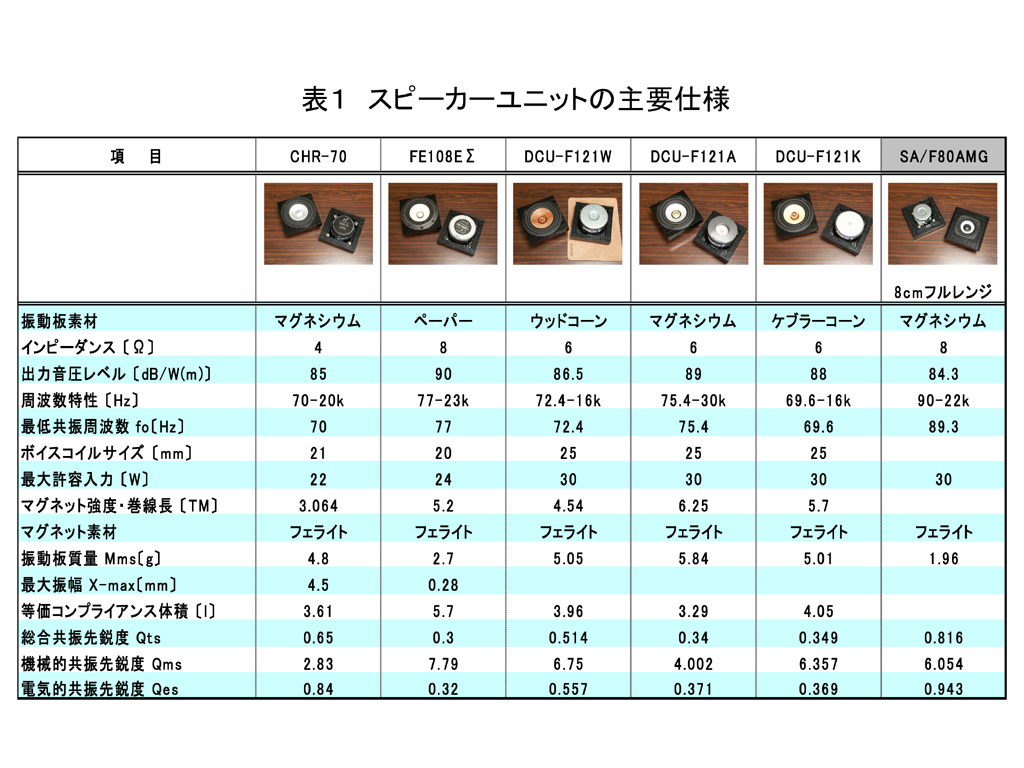

гҖҖпј–зЁ®йЎһгҒ®гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгӮ’пј“пјҷеҸ·ж©ҹгҒ®гғҹгғӢгғҗгғғгӮҜгғӯгғјгғүгғӣгғјгғігҒ«и©ҰгҒ—гҒҰгҒҝгҒҹгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҒҢгҖҒзөҗжһңгӮ’з°ЎеҚҳгҒ«иҖғеҜҹгҒ—гҒҰиҰӢгҒҹгҒ„гҖӮиЎЁпј‘гҒ«д»ҠеӣһдҪҝз”ЁгҒ—гҒҹгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒ®дё»иҰҒд»•ж§ҳгӮ’зӨәгҒҷгҖӮпјҲдёҖйғЁдёҚжҳҺгҒ®д»•ж§ҳгҒӮгӮҠпјү

гҖҖеүҚе ұгҒ§гӮӮиЁҳгҒ—гҒҹгҒҢгҒ“гҒ®иЎЁгҒ§гғҗгғғгӮҜгғӯгғјгғүгғӣгғјгғігҒ«йҮҚиҰҒгҒӘй …зӣ®гҒҜдёӢиЁҳгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖгғ»еҮәеҠӣйҹіең§гғ¬гғҷгғ«пјҡиғҪзҺҮгҒҢй«ҳгҒ„гҒ»гҒҶгҒҢй§ҶеӢ•еҠӣгӮӮеӨ§гҒҚгҒ„

гҖҖгғ»жңҖдҪҺе…ұжҢҜе‘Ёжіўж•° foпјҡдҪҺгҒ„гҒ»гҒҶгҒҢеҘҪгҒҫгҒ—гҒ„гҒҢе®ҹеӢ•дҪңдёҠгҒҜеӨүеҢ–гҒҷгӮӢ

гҖҖгғ»гғһгӮ°гғҚгғғгғҲеј·еәҰгғ»е·»з·ҡй•·пјҡгғһгӮ°гғҚгғғгғҲгҒҢеј·еҠӣгҒӘж–№гҒҢйҒ©гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢ

гҖҖгғ»жҢҜеӢ•жқҝиіӘйҮҸ Mmsпјҡи»ҪйҮҸгҒӘж–№гҒҢе°ҸдҝЎеҸ·гҒ®ж„ҹеәҰгҒҢй«ҳгҒ„

гҖҖгғ»жңҖеӨ§жҢҜе№… X-maxпјҡгғӘгғӢгӮўгғӘгғҶгӮЈгҒ®гҒӮгӮӢеӨ§жҢҜе№…гҒҢгҒ»гҒ—гҒ„

гҖҖгғ»з·ҸеҗҲе…ұжҢҜе…ҲйӢӯеәҰ Qtsпјҡе°ҸгҒ•гҒ„гҒ»гҒҶгҒҢеҲ¶еӢ•еҠӣгҒҜеӨ§гҒҚгҒҸжҢҜеӢ•жҖ§гӮ’жҠ‘гҒҲгӮүгӮҢгӮӢ

гҖҖгғ»йӣ»ж°—зҡ„е…ұжҢҜе…ҲйӢӯеәҰ QesпјҡдёҠгҒ®QtsгӮҲгӮҠгӮӮгҒ“гҒЎгӮүгҒ®йӣ»ж°—зҡ„зү№жҖ§гҒ®ж–№гҒҢйҮҚиҰҒ

гҖҖCHR-70гҒҜгғһгӮ°гғҚгғғгғҲгҒ®еӨ§гҒҚгҒ•гӮӮе°ҸгҒ•гҒҸгҖҒеј·еәҰгӮӮе°ҸгҒ•гҒ„гҖӮгҒ“гҒ®гҒҹгӮҒQesгҒҢеӨ§гҒҚгҒҸжҢҜеӢ•жҖ§гҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒ—гҒҫгҒЈгҒҹгҒ“гҒЁгӮӮгҒҶгҒӘгҒҡгҒ‘гӮӢгҖӮгӮ„гҒҜгӮҠгғҗгғғгӮҜгғӯгғјгғүгғӣгғјгғіеҗ‘гҒҚгҒ®гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҖӮгҒҹгҒ гҒ—гҖҒX-maxгҒҢеӨ§гҒҚгҒ„гҒ“гҒЁгҒҜзү№зӯҶгҒ«еҖӨгҒҷгӮӢгҖӮгғҗгӮ№гғ¬гғ•ж–№ејҸгҒ§зңҹдҫЎгӮ’зҷәжҸ®гҒ—гҒқгҒҶгҒ гҖӮ

гҖҖFE108EОЈгҒҜгғһгӮ°гғҚгғғгғҲгҒҢеј·еҠӣгҒ§QesгҒҢе°ҸгҒ•гҒҸгҖҒгғҗгғғгӮҜгғӯгғјгғүгғӣгғјгғіеҗ‘гҒҚгҒ®гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒ§гҒӮгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгӮҸгҒӢгӮӢгҖӮгҒҫгҒҹгҖҒжҢҜеӢ•жқҝиіӘйҮҸгҒҢи»ҪгҒ„гҒ®гӮӮиүҜгҒ„гҖӮгҒ—гҒӢгҒ—гҖҒX-maxгҒҢе°ҸгҒ•гҒ„гҒ“гҒЁгҒҢж°—гҒ«гҒӘгӮӢгҖӮжё¬е®ҡж–№жі•гҒҢз•°гҒӘгӮӢгҒ®гҒӢгӮӮгҒ—гӮҢгҒӘгҒ„гҒҢгҖҒеҚҒеҲҶгҒ«гғӣгғјгғігғӯгғјгғүгӮ’гҒӢгҒ‘гҒҰжҢҜе№…гӮ’жҠ‘еҲ¶гҒ—гҒҰдҪҝз”ЁгҒ—гҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°гҒӘгӮүгҒӘгҒ„гӮҲгҒҶгҒ гҖӮпј“пјҷеҸ·ж©ҹгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘжҘөгӮҒгҒҰе°ҸгҒ•гҒӘгғӣгғјгғігҒ§гҒҜзӣёжҖ§гҒҜжңҖжӮӘгҒӘгҒ®гҒ гӮҚгҒҶгҖӮ

гҖҖDCU-F121WгҒҜжҢҜеӢ•жқҝиіӘйҮҸгҒ«еҜҫгҒ—гҒҰгғһгӮ°гғҚгғғгғҲгҒҢејұгҒ„ж„ҹгҒҳгҒ§гҖҒгҒ“гҒ®е·ЁеӨ§гҒӘгғһгӮ°гғҚгғғгғҲгҒҜе®ҹгҒҜд»Ҡеӣһе”ҜдёҖгҒ®йҳІзЈҒеһӢж§ӢйҖ гҒ®гҒҹгӮҒгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮе®ҹйҡӣгҒ®гғһгӮ°гғҚгғғгғҲгҒҜгӮӮгҒЈгҒЁе°ҸгҒ•гҒ„гҒЁиҖғгҒҲгӮүгӮҢгӮӢгҖӮгҒ“гҒ®гҒҹгӮҒQesгӮӮеӨ§гҒҚгҒҸжҢҜеӢ•жҖ§гҒЁгҒӘгҒЈгҒҰгҒ—гҒҫгҒЈгҒҹгҖӮ

гҖҖDCU-F121AгҒҜгғһгӮ°гғҚгғғгғҲгҒҢе·ЁеӨ§гҒ§гҖҒеј·еәҰгӮӮеӨ§гҒҚгҒҸгҖҒQesгӮӮеҚҒеҲҶгҒ«е°ҸгҒ•гҒ„гҖӮд»ҠеӣһжңҖгӮӮжңҹеҫ…гҒ—гҒҹгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒ—гҒӢгҒ—гҖҒе·ЁеӨ§гҒҷгҒҺгӮӢгғһгӮ°гғҚгғғгғҲгҒ®дҪ“з©ҚгҒ§гғҗгғғгӮҜгӮӯгғЈгғ“гғҶгӮЈгҒҢгҒ„гҒЈгҒұгҒ„гҒ«гҒӘгӮҠгҖҒж°—жөҒжҠөжҠ—гҒ®еў—еҠ гҒЁиғҢең§гҒ®зҷәз”ҹгҒ®гҒҹгӮҒгҒ«дёҚеҲ©гҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒӢгҒЁиҖғгҒҲгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгӮӮгҒЈгҒЁеӨ§еһӢгҒ®гӮ·гӮ№гғҶгғ гҒ«гғһгғғгғҒгҒ—гҒҹгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒ§гҒӮгӮӢгҒЁиЁҖгҒҲгӮӢгҖӮ

гҖҖDCU-F121KгҒҜгғһгӮ°гғҚгғғгғҲдҪ“з©ҚгҒҢDCU-F121AгҒ®еҚҠеҲҶгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒгҒқгӮҢгҒ§гҒ„гҒҰеҚҒеҲҶгҒӘгғһгӮ°гғҚгғғгғҲеј·еәҰгҒЁдҪҺгҒ„QesгӮ’еӮҷгҒҲгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮе®ҹйҡӣгҖҒдҪҺйҹіеҹҹгҒ®гғ¬гӮ№гғқгғігӮ№гӮӮиүҜгҒӢгҒЈгҒҹгҖӮй«ҳйҹіеҹҹгҒ«гҒҜгӮұгғ–гғ©гғјгӮігғјгғізү№жңүгҒ®йҹіиӘҝгҒҢж„ҹгҒҳгӮүгӮҢгҒҹгҒ®гҒҜж®ӢеҝөгҒ§гҒӮгӮӢгҒҢгҖҒгҒ“гӮҢгҒҜгӮЁгғјгӮёгғігӮ°гҒ§и§Јж¶ҲгҒҷгӮӢгҒӢгӮӮгҒ—гӮҢгҒӘгҒ„гҖӮгғҮгӮ¶гӮӨгғігӮӮй«ҳзҙҡж„ҹгҒҢгҒӮгӮҠгҖҒд»ҠеӣһгҒ®10cmгғ•гғ«гғ¬гғігӮёгғҰгғӢгғғгғҲгҒЁгҒ—гҒҰгҒҜгғҷгӮ№гғҲгғҒгғ§гӮӨгӮ№гҒЁиҖғгҒҲгҒҹгҖӮ

гҖҖй©ҡгҒҸгҒ№гҒҚгҒҜ8cmгғ•гғ«гғ¬гғігӮёгғҰгғӢгғғгғҲгҒ®SA/F80AMGгҒҢгҖҒ10cmгғ•гғ«гғ¬гғігӮёгғҰгғӢгғғгғҲгӮҲгӮҠгӮӮдҪҺйҹіеҹҹгҒ®гғ¬гӮ№гғқгғігӮ№гҒҢй«ҳгҒҸгҖҒжҢҜеӢ•жҖ§гҒ®е•ҸйЎҢгҒҜз”ҹгҒҳгҒҹгҒҢгғҗгғғгӮҜгӮӯгғЈгғ“гғҶгӮЈе®№з©ҚгӮ’жёӣе°‘гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§еҜҫзӯ–гӮ’иЎҢгҒ„гҖҒжңҖзөӮзҡ„гҒ«жңҖгӮӮй«ҳгҒ„гғ‘гғ•гӮ©гғјгғһгғігӮ№гӮ’зӨәгҒ—гҒҹгҒ“гҒЁгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒ•гҒҷгҒҢгҒ«8cmжҢҜеӢ•жқҝгҒҜи»ҪйҮҸгҒ гҒҢQesгҒҜеӨ§гҒҚгҒҸгҖҒгғһгӮ°гғҚгғғгғҲгӮөгӮӨгӮәгҒ®еүІгҒ«гҒҜжҢҜеӢ•жҖ§гҒ®еҮәгӮ„гҒҷгҒ„гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒӘгҒ®гҒӢгӮӮгҒ—гӮҢгҒӘгҒ„гҖӮгҒ—гҒӢгҒ—гҒӘгҒҢгӮүгҖҒдҪҺйҹіеҹҹгҒ®е„ӘгӮҢгҒҹгғ¬гӮ№гғқгғігӮ№гҒҜгҖҒгҒ“гҒ®гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒҢгғҗгғғгӮҜгғӯгғјгғүгғӣгғјгғігҒ§гҒ®й§ҶеӢ•еҠӣгӮ’йҮҚиҰ–гҒ—гҒҰгӮҰгғјгғҸгғјгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘиЁӯиЁҲгҒҢгҒӘгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒӢгҒЁиҖғгҒҲгӮүгӮҢгӮӢгҖӮ

пјңгғ‘гғҜгғјгӮўгғігғ—гҒ®еҪұйҹҝпјһ

гҖҖз§ҒгҒҜж–°дҪңгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгӮ·гӮ№гғҶгғ гҒ®и©•дҫЎгҒ«гҒҜзңҹз©әз®Ўгғ‘гғҜгғјгӮўгғігғ—VP-3488пјҲ5жҘөз®ЎEL34гғ—гғғгӮ·гғҘгғ—гғ«гӮўгғігғ—пјүгӮ’дҪҝгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮеҚҒеҲҶгҒӘеҮәеҠӣгғ‘гғҜгғјгҒЁйҹіиіӘгҒҢж°—гҒ«е…ҘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒӢгӮүгҒ§гҒӮгӮӢгҒҢгҖҒеҮәеҠӣгӮӨгғігғ”гғјгғҖгғігӮ№гҒҜеҚҠе°ҺдҪ“гғ‘гғҜгғјгӮўгғігғ—гҒ®ж–№гҒҢгҒҡгҒЈгҒЁдҪҺгҒҸгҖҒгғҖгғігғ”гғігӮ°гғ•гӮЎгӮҜгӮҝзҡ„гҒ«гҒҜдёҚеҲ©гҒ§гҒӮгӮҚгҒҶгҖӮд»ҠеӣһгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘгғҹгғӢгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгҒ§дҪҺйҹіеҹҹгӮ’дјёгҒ°гҒқгҒҶгҒЁгҒҷгӮӢгҒЁгғ‘гғҜгғјгӮўгғігғ—гҒ«иІ жӢ…гҒҢгҒӢгҒӢгӮӢгҖӮжң¬жқҘгҖҒзңҹз©әз®Ўгғ‘гғҜгғјгӮўгғігғ—гҒҜгӮӮгҒЈгҒЁеӨ§еһӢгҒ®з•°гҒӘгҒЈгҒҹжҖқжғігҒ§иЁӯиЁҲгҒ•гӮҢгҒҹгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгӮ·гӮ№гғҶгғ з”ЁгҒ§гҒӮгҒЈгҒҰгҖҒжңҖиҝ‘гҒ®е°ҸеһӢгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгӮ·гӮ№гғҶгғ гҒҜеҮәеҠӣгӮӨгғігғ”гғјгғҖгғігӮ№гҒ®еҚҒеҲҶгҒ«дҪҺгҒ„еҚҠе°ҺдҪ“гғ‘гғҜгғјгӮўгғігғ—гҒ§й§ҶеӢ•гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’еүҚжҸҗгҒ«иЁӯиЁҲгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҒЁиЁҖгҒҲгӮӢгҖӮгҒ—гҒҹгҒҢгҒЈгҒҰгҖҒгҒ“гҒ®пј“пјҷеҸ·ж©ҹгҒ®гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲдәӨжҸӣгҒ«гӮҲгӮӢи©•дҫЎзөҗжһңгӮӮгғ‘гғҜгғјгӮўгғігғ—гҒ®еҪұйҹҝгӮ’еј·гҒҸеҸ—гҒ‘гҒҰгҒ„гӮӢгҒЁиҖғгҒҲгӮүгӮҢгӮӢгҖӮеҚҠе°ҺдҪ“гғ‘гғҜгғјгӮўгғігғ—гҒ§и©•дҫЎгҒ—гҒҹгӮүжҢҜеӢ•жҖ§гҒ®еҪұйҹҝгӮӮгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҒӢгӮӮгҒ—гӮҢгҒӘгҒ„гҖӮгҒ“гӮҢгҒҜеҮәеҠӣгӮӨгғігғ”гғјгғҖгғігӮ№гҒ®дҪҺгҒ„гғ‘гғҜгғјгӮўгғігғ—гҒ§гҒҜгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒ®йҖҶиө·йӣ»еҠӣгӮ’еҗёеҸҺгҒ—гҒҰдҪҷиЁҲгҒӘжҢҜеӢ•гӮ’еҲ¶еӢ•гҒҷгӮӢгҒӢгӮүгҒ гҖӮ

гҖҖгҒ—гҒӢгҒ—гҖҒз§ҒгҒҜзңҹз©әз®Ўгғ‘гғҜгғјгӮўгғігғ—гҒҢгҖҒгҒқгҒ®йҹіиіӘгҒҢеҘҪгҒҚгҒӘгҒ®гҒ гҖӮгҒ гҒӢгӮүгҖҒгҒ§гҒҚгӮӢгҒ гҒ‘гғҖгғігғ”гғігӮ°гғ•гӮЎгӮҜгӮҝгҒ®иүҜгҒ„гғ—гғғгӮ·гғҘгғ—гғ«еӣһи·ҜгҒ®й«ҳеҮәеҠӣгғ‘гғҜгғјгӮўгғігғ—гҒ«гҒҰй§ҶеӢ•гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§е•ҸйЎҢгӮ’и§ЈжұәгҒ—гҒҹгҒ„гҒЁиҖғгҒҲгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгҒҫгҒҹгҖҒиІ её°йӮ„гҒ«гӮҲгӮӢеҮәеҠӣгӮӨгғігғ”гғјгғҖгғігӮ№гҒ®дҪҺжёӣгӮӮйҮҚиҰҒгҒ§гҒӮгӮҚгҒҶгҖӮ

гҖҖгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгӮ·гӮ№гғҶгғ гҒ«еҝңгҒҳгҒҰгғ‘гғҜгғјгӮўгғігғ—гӮӮйҒ©еҲҮгҒӘйҒёжҠһгҒҢеҝ…иҰҒгҒӘгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгғҗгғғгӮҜгғӯгғјгғүгғӣгғјгғіж–№ејҸгҒ§гҒҜгҒ“гҒ®еҝ…иҰҒжҖ§гӮ’еј·гҒҸж„ҹгҒҳгҒҹгҖӮ

|

пј—пјҺгҒҫгҒЁгӮҒ |

гҖҖд»ҠеӣһгҒҜиӢҰеҠҙгӮӮгҒӮгҒЈгҒҹгҒҢгҖҒгғҰгғӢгғғгғҲйҒёжҠһгҒ®йҮҚиҰҒжҖ§гӮ’еҶҚиӘҚиӯҳгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгҒҹгҖӮ

гғҷгғҶгғ©гғігҒ®иҮӘдҪңжҙҫе…Ҳиј©ж–№гҒ«гҒҜгҒӮгҒҹгӮҠгҒҫгҒҲгҒ®гҒ“гҒЁгҒӢгӮӮгҒ—гӮҢгҒӘгҒ„гҒҢгҖҒгҒ“гҒҶгҒ—гҒҰе®ҹи·өгҒ—гҒҰгҒҝгӮӢгҒЁгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒ®ж”Ҝй…ҚеҠӣгҒҢеҰӮдҪ•гҒ«й«ҳгҒ„гҒӢгҒҢгӮҸгҒӢгӮӢгҖӮгғһгӮ°гғҚгғғгғҲгӮөгӮӨгӮәгӮ„пјұеҖӨгҒ гҒ‘гҒ§гҒҜеҲӨж–ӯгҒ§гҒҚгҒӘгҒ„гғҰгғӢгғғгғҲгҒ®иЁӯиЁҲжҖқжғігҒҢйҮҚиҰҒгҒӘгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖпј“пјҳеҸ·ж©ҹгӮҲгӮҠгӮӮ30пј…гӮӮе°ҸеһӢгҒӘгҒ“гҒ®гғҹгғӢгӮөгӮӨгӮәгҒ®LEGOгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгҒ§гҒ“гӮҢгҒ»гҒ©гҒ®дҪҺйҹігҒҢеҮәгҒӣгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгӮӢгҒЁгҒҜгғ»гғ»гғ»еҝ«жҢҷгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖж–°гҒҹгҒ«е°Һе…ҘгҒ—гҒҹTRIODEгҒ®TRV-88SEгҒ§пј“пјҷеҸ·ж©ҹгӮ’иҒҙгҒҸгҖӮ

KT88гҒҜз§ҒгҒҢжңҖгӮӮеҘҪгҒҚгҒӘгӮҝгғһгҒ гҖӮгҒ“гҒ®гғ—гғғгӮ·гғҘгғ—гғ«гғ‘гғҜгғјгӮўгғігғ—гҒҜгғ‘гғҜгғ•гғ«гҒ§гӮҪгғӘгғғгғүгӮ№гғҶгғјгғҲгӮўгғігғ—дёҰгҒҝгҒ®й§ҶеӢ•еҠӣгҒ§гғҹгғӢгғҗгғғгӮҜгғӯгғјгғүгғӣгғјгғігӮ·гӮ№гғҶгғ гӮ’гӮ¬гғігӮ¬гғійіҙгӮүгҒҷгҖӮгҒқгӮҢгҒ§гҒ„гҒҰжҪӨгҒ„гҒҢгҒӮгӮӢгҒ®гҒҢгҒ„гҒ„гҖӮпјҲеҶҷзңҹпј“пјҳпјү

гҖҖгҒқгӮҢгҒ«гҒ—гҒҰгӮӮSA/F80AMGгӮ’ијүгҒӣгҒҹпј“пјҷеҸ·ж©ҹгҒҜгҒҷгҒ”гҒ„гҖӮгҒ“гӮ“гҒӘгҒ«гӮігғігғ‘гӮҜгғҲгҒӘгҒ®гҒ«дҪҺйҹігҒ®иұҠгҒӢгҒӘгғҜгӮӨгғүгғ¬гғігӮёгҒӘйҹігҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

гҖҖгғ»гғ»гғ»з§ҒгҒҜй©ҡгҒҸгӮҲгҒҶгҒӘгҒ“гҒ®йҹігӮ’йӯ”жі•гҒ®жҠҖиЎ“гҒ§йҖ гӮҠгҒҹгҒӢгҒЈгҒҹгҒ®гҒ гҖӮ

гҖҖгҒ•гҒҰгҖҒж¬ЎгҒҜ第4пјҗеҸ·иЁҳеҝөгғўгғҮгғ«гҒ гҖӮеҪ“然гҖҒж–№ејҸгҒҜгғҗгғғгӮҜгғӯгғјгғүгғӣгғјгғігҖӮLEGOгҒ§йҖ гӮӢд»ҘдёҠгҖҒеӣӣи§’гҒ„гғҸгӮігҒ§гҒӮгӮӢеҝ…иҰҒгҒӘгҒ©з„ЎгҒ„гҖӮгӮігғігӮ»гғ—гғҲгҒҜгҖҢеҝ…然гҒ®гғҮгӮ¶гӮӨгғігҖҚгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

пјҲ2014.1.5пјү

TRV-88SEгҒ§пј“пјҷеҸ·ж©ҹгӮ’иҒҙгҒҸ