|

LEGO SPEAKER 第3пјҗе ұ вүӘ第29е ұ 第31е ұвү« |

пј¬пјҘпј§пјҜгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгҒ®иЈҪдҪңгҖҖ第3пјҗе ұ

пј”пјҗеҸ·ж©ҹиЁҳеҝөгғҗгғғгӮҜгғӯгғјгғүгғӣгғјгғігӮ·гӮ№гғҶгғ

|

пј‘пјҺ гҒӨгҒ„гҒ«пј”пјҗеҸ·ж©ҹпјҒ |

гҖҖиЁҳеҝөгҒҷгҒ№гҒҚпј”пјҗеҸ·ж©ҹгҒҜгҒ©гҒҶгҒҷгӮӢгҒӢпјҹгҖҖгҒҡгҒЈгҒЁиҖғгҒҲгҒҰгҒ„гҒҹгҖӮ

ж–№ејҸгҒҜгӮӮгҒЎгӮҚгӮ“гғҗгғғгӮҜгғӯгғјгғүгғӣгғјгғігҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгӮігғігӮ»гғ—гғҲгҒҜпјҹ

гҖҖдёҖиҲ¬зҡ„гҒӘгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгӮ·гӮ№гғҶгғ гҒҜеӣӣи§’гҒ„з®ұеһӢгӮ’гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгҒ“гӮҢгҒҜиЁӯзҪ®гҒ®гҒ—гӮ„гҒҷгҒ•гҖҒдҪҝгҒ„гӮ„гҒҷгҒ•гӮӮгҒӮгӮӢгҒҢгҖҒгӮЁгғігӮҜгғӯгғјгӮёгғЈгӮ’з”ҹз”ЈгҒҷгӮӢдёҠгҒ§з®ұеһӢгҒҢдҪңгӮҠгӮ„гҒҷгҒ„пјҲгӮігӮ№гғҲгҒҢгҒӢгҒӢгӮүгҒӘгҒ„пјүгҒӢгӮүгҒ§гҒӮгӮҚгҒҶгҖӮгҒ“гӮҢгҒҫгҒ§гҒ®пј“пјҳеҸ·ж©ҹгҖҒпј“пјҷеҸ·ж©ҹгӮӮеӣӣи§’гҒ„з®ұеһӢгҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҖӮгҒ—гҒӢгҒ—гҖҒз§ҒгҒҜLEGOгҒ§йҖ гӮӢгҒ®гҒ гҖӮжң¬жқҘгҖҒLEGOгғ–гғӯгғғгӮҜгҒ®иҮӘз”ұгҒӘйҖ еҪўжҖ§гӮ’иҖғгҒҲгӮҢгҒ°з®ұеһӢгҒ§гҒӮгӮӢеҝ…иҰҒгҒӘгҒ©гҒӘгҒ„гҖӮ

пј”пјҗеҸ·ж©ҹгҒҜйҮ‘з®ЎжҘҪеҷЁгӮ’гӮӨгғЎгғјгӮёгҒ—гҒҹжҠҳгӮҠгҒҹгҒҹгҒҝгғӣгғјгғігӮ’жҗӯијүгҒ—гҒҹгғӢгғҘгғјгғҮгӮ¶гӮӨгғігғўгғҮгғ«гӮ’жғіе®ҡгҒ—гҒҹгҖӮдҪҝз”ЁгҒҷгӮӢгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒҜ10cmгғ•гғ«гғ¬гғігӮёгҒЁгҒ—гҒҰгҖҒпј“пјҳеҸ·ж©ҹгӮҲгӮҠгӮӮйҹійҒ“гҒ®еӨӘгҒ•гӮ’еў—еҠ гҒ—гҒҰгҖҒгӮҲгӮҠдҪҺйҹіеҹҹгҒ®е……е®ҹгӮ’еӣігӮӢгҖӮгғҗгғғгӮҜгғӯгғјгғүгғӣгғјгғігӮүгҒ—гҒ„гғ‘гғҜгғ•гғ«гҒӘдҪҺйҹіеҹҹгҒ®еҶҚз”ҹгҒ«жңҹеҫ…гҒ—гҒҹгҒ„гҖӮ

|

пј’пјҺж§ӢйҖ иЁӯиЁҲ |

гҖҖLEGOгғ–гғӯгғғгӮҜгҒҜиҮӘз”ұгҒӘйҖ еҪўжҖ§гҒҢгҒӮгӮӢгҒҢгҖҒж®ӢеҝөгҒӘгҒҢгӮүжӣІйқўгҒҜйҖ гӮҢгҒӘгҒ„гҖӮйҮ‘з®ЎжҘҪеҷЁгҒ®гғ‘гӮӨгғ—ж§ӢйҖ гҒҜйҡҺж®өзҠ¶гҒ«гғ–гғӯгғғгӮҜгӮ’з©ҚгҒҝдёҠгҒ’гҒҰеҶҚзҸҫгҒ—гҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°гҒӘгӮүгҒӘгҒ„гҖӮгҒ“гҒ®е ҙеҗҲгҖҒйҖҡеёёгҒ®9.6mmеҺҡгҒ•гҒ®гғ–гғӯгғғгӮҜгҒ§гҒҜйҖ еҪўгҒ—гҒ«гҒҸгҒ„гҖӮпј‘гғқгғғгғҒ8mmгҒ®еҪўзҠ¶еӨүеҢ–гҒ«9.6mmгҒ®еҺҡгҒ•гҒ§гҒҜе•ҸйЎҢгҒ гҖӮгҒ•гӮүгҒ«гҖҒйҡҺж®өзҠ¶гҒ«зө„гӮҖжҷӮгҒҜ1еҲ—пјҲ8mmпјүгҒ—гҒӢгғ–гғӯгғғгӮҜгҒҢжҺҘеҗҲгҒ—гҒӘгҒ„гҒ®гҒ§еј·еәҰгҒҢи¶ігӮҠгҒӘгҒҸгҒӘгӮӢгҖӮд»ҘеүҚиЈҪдҪңгҒ—гҒҹйҡҺж®өзҠ¶ж§ӢйҖ гӮ’жҢҒгҒЈгҒҹпј’пј“еҸ·ж©ҹпјҲ第15е ұпјүгҒ§гҒҜеј·еәҰдёҚи¶ігҒЁгҒӘгҒЈгҒҹгҒ®гҒ§пј’пј–еҸ·ж©ҹпјҲ第1пјҳе ұпјүгҒҜгҒ“гҒ®зөҢйЁ“гҒӢгӮүйҡҺж®өзҠ¶ж§ӢйҖ гӮ’пј’йҮҚгҒ«гҒ—гҒҰеј·еәҰгӮ’еҫ—гҒҹгҒҢгҖҒгғ–гғӯгғғгӮҜгҒ®з·Ҹж•°гҒҢгҒӢгҒ•гҒҝгҖҒеҶ…е®№з©ҚгҒҢе°‘гҒӘгҒҸгҒӘгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶж¬ зӮ№гӮӮгҒӮгҒЈгҒҹгҖӮгҒқгҒ“гҒ§гҖҒд»ҠеӣһгҒҜеҺҡгҒ•3.2mmгҒ®гғ—гғ¬гғјгғҲгғ–гғӯгғғгӮҜгҒ§йҡҺж®өзҠ¶гҒ®гғӣгғјгғіж§ӢйҖ гӮ’йҖ гӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гҒ—гҒҹгҖӮгғ—гғ¬гғјгғҲгғ–гғӯгғғгӮҜгҒ§гҒҜгҒӘгӮҒгӮүгҒӢгҒӘеҪўзҠ¶еӨүеҢ–гҒҢйҖ еҪўгҒ§гҒҚгҖҒи–„гҒ„гҒ®гҒ§пј‘гғқгғғгғҒеҲ—гҒ®жҺҘеҗҲгҒ§гӮӮеҚҒеҲҶгҒӘеј·еәҰгҒҢеҫ—гӮүгӮҢгӮӢгҖӮгҒ•гӮүгҒ«9.6mmгғ–гғӯгғғгӮҜгҒ®пј“еҖҚгҒ®еҜҶеәҰгҒЁгҒӘгӮӢгҒ®гҒ§гҖҒйҮҚгҒ•гӮӮеў—еҠ гҒ—гҒҰйҹійҹҝзҡ„гҒӘжҖ§иғҪеҗ‘дёҠгӮӮжңҹеҫ…гҒ§гҒҚгӮӢгҖӮ

гҖҖеӨ§йҮҸгҒ®гғ—гғ¬гғјгғҲгғ–гғӯгғғгӮҜгҒҢеҝ…иҰҒгҒЁгҒӘгӮӢгҒҢгҖҒгҒ“гҒ®иӘҝйҒ”гҒ«гҒҜпј‘пј’еҸ·ж©ҹпјҲ第6е ұпјүгӮ’и§ЈдҪ“гҒ—гҒҰеҶҚеҲ©з”ЁгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гҒ—гҒҹгҖӮпј‘пј’еҸ·ж©ҹгҒҜ2008е№ҙ11жңҲзҷәиЎЁгҒ®еҪ“жҷӮгҒЁгҒ—гҒҰгҒҜжңҖж–°гҒ®жҠҖиЎ“гҖҢгӮ№гғ‘гӮӨгғ©гғ«гғүгғҗгӮ№гғ¬гғ•гҖҚгӮ’з”ЁгҒ„гҒҹ10cmгғ•гғ«гғ¬гғігӮёгӮігғігғ‘гӮҜгғҲгғўгғҮгғ«гҒ§гҒӮгӮӢгҒҢгҖҒзҸҫеңЁгҒЁгҒӘгҒЈгҒҰгҒҜгҒ“гҒ®еҚҳгҒӘгӮӢгғҖгғігғ—гғүгғҗгӮ№гғ¬гғ•гҒ®йҹігҒҜдҪҺйҹідёҚи¶ігҒ§жәҖи¶ігҒ§гҒҚгҒӘгҒ„гҖӮдҪҝз”ЁгҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒҜгғ‘гӮӨгӮӘгғӢгӮўгҒ®й«ҳзҙҡ10cmгғ•гғ«гғ¬гғігӮёеҫ©еҲ»гғҰгғӢгғғгғҲPE-101AгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒ“гӮҢгҒ§пј”пјҗеҸ·ж©ҹиЈҪдҪңгҒ®гҒҹгӮҒгҒ®гғ—гғ¬гғјгғҲгғ–гғӯгғғгӮҜзҙ„5,000еҖӢгҒЁе„Әз§ҖгҒӘгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгӮ’з”Ёж„ҸгҒ§гҒҚгҒҹгҖӮ

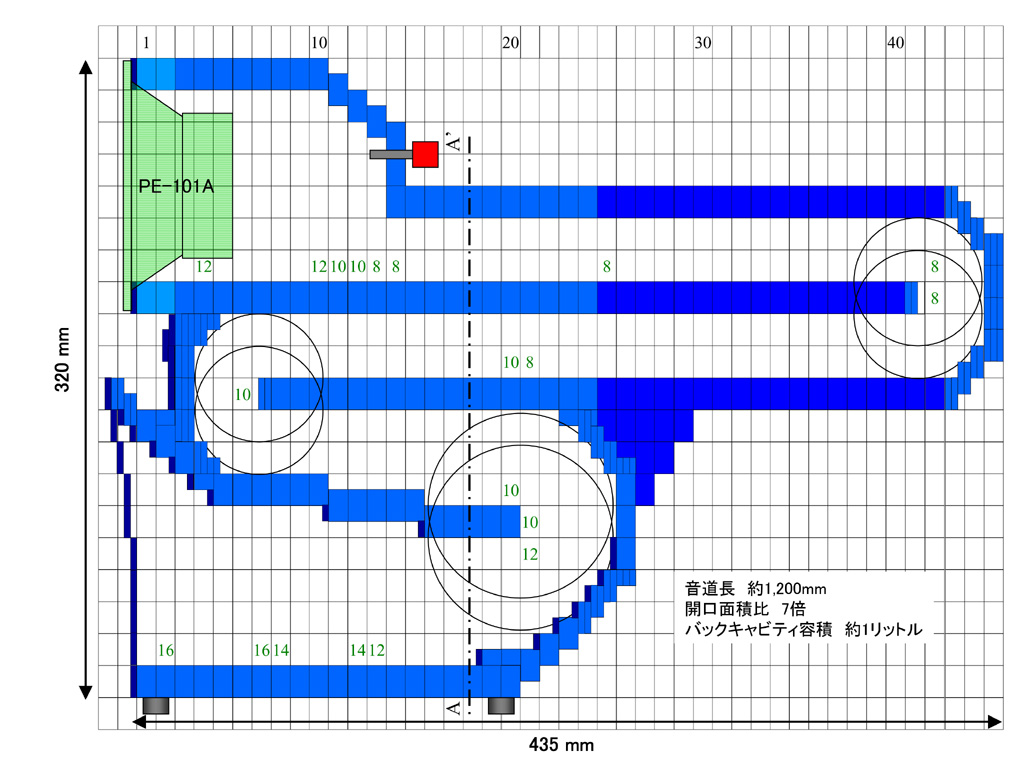

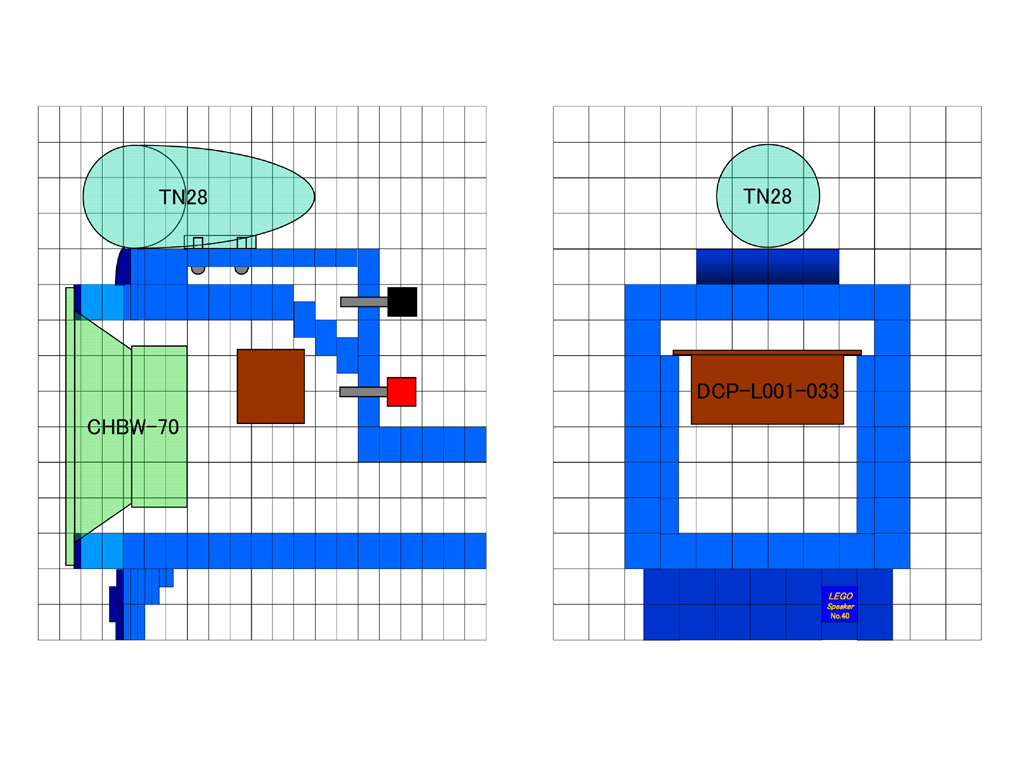

гҖҖж—©йҖҹж§ӢйҖ еӣігҒ®еӣіпј‘гӮ’жҸҸгҒ„гҒҹгҖӮе®ҹгҒҜиЁҲз”»гӮ’з·ҙгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒЁгҒҚгӮӮгҖҒгҒЁгҒЈгҒҰгӮӮжҘҪгҒ—гҒӢгҒЈгҒҹгӮҠгҒҷгӮӢгҖӮ

10cmгғ•гғ«гғ¬гғігӮёгғҰгғӢгғғгғҲгҒ®гӮігғігғ‘гӮҜгғҲгҒӘгғҗгғғгӮҜгғӯгғјгғүгғӣгғјгғігҒ§гҖҒеҠ№зҺҮгӮ’зЁјгҒҗгҒҹгӮҒпј“ж®өгғ•гӮ©гғјгғ«гғҮгӮЈгғігӮ°гҒ®жҜ”ијғзҡ„гӮ№гғҲгғ¬гғјгғҲгҒӘгғӣгғјгғігҒЁгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгғӣгғјгғігҒ®еұҲжӣІгҒҜе°‘гҒӘгҒ„гҒ»гҒҶгҒҢж°—жөҒжҠөжҠ—гҒҜжёӣгҒЈгҒҰеҠ№зҺҮгҒҢиүҜгҒ„гҒ®гҒ гҖӮгҒ§гҒҚгӮҢгҒ°180еәҰгӮҝгғјгғігҒ§гҒҜгҒӘгҒҸ90еәҰгӮҝгғјгғігҒ«гҒ—гҒҹгҒ„гҒ®гҒ гҒҢгҖҒгҒқгҒ®е ҙеҗҲгҒҜгӮ№гғ‘гӮӨгғ©гғ«ж§ӢйҖ гҒЁгҒӘгӮҠгҖҒгҒ©гҒҶгӮӮгҒҫгҒЁгҒҫгӮҠгҒҢжӮӘгҒ„гҖӮпј“пјҳеҸ·ж©ҹгӮҲгӮҠгӮӮпј‘гҒҫгӮҸгӮҠеӨ§еһӢгҒ«гҒ—гҒҰгӮігғігӮ№гӮҝгғігғҲгғҜгӮӨгӮәгҒ®гҒӨгҒ¶гӮҢгҒҹйҹійҒ“гҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгҖҒи§’еҪўгҒ«иҝ‘гҒ„йҹійҒ“гҒЁгҒ—гҒҹгҖӮеӣідёӯгҒ®з·‘еӯ—иЎЁиЁҳгҒҢйҹійҒ“гҒ®е№…гғ”гғғгғҒж•°гҒ§гҖҒ8еҖҚгҒҷгӮӢгҒЁmmеҖӨгҒ«гҒӘгӮӢгҖӮеұҲжӣІзӮ№гҒҜгҒ§гҒҚгӮӢгҒ гҒ‘гҒӘгӮҒгӮүгҒӢгҒӘйҹійҒ“гҒЁгҒӘгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гғ—гғ¬гғјгғҲгғ–гғӯгғғгӮҜгҒ®з©ҚгҒҝж–№гӮ’е·ҘеӨ«гҒ—гҒҹгҖӮжң¬еҪ“гҒҜгӮӮгҒЈгҒЁйҹійҒ“гӮ’й•·гҒҸгҒ—гҒҹгҒ„гҒ®гҒ гҒҢгҖҒеҘҘиЎҢгҒҚгҒ§йҹійҒ“й•·гӮ’еҫ—гӮӢгҒ“гҒ®гғҮгӮ¶гӮӨгғігҒ§гҒҜ1.2mгҒҢйҷҗз•ҢгҒ§гҒӮгӮҚгҒҶгҖӮгҒҷгҒ§гҒ«435mmгӮӮгҒӮгӮҠгҖҒйҹійҒ“гӮ’гҒ“гӮҢд»ҘдёҠй•·гҒҸгҒҷгӮӢгҒ«гҒҜеҘҘиЎҢгҒҚгҒҢгҒ•гӮүгҒ«еҝ…иҰҒгҒ§гҖҒгҒ©гӮ“гҒ©гӮ“дёҚжҒ°еҘҪгҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒ—гҒҫгҒҶгҖӮ

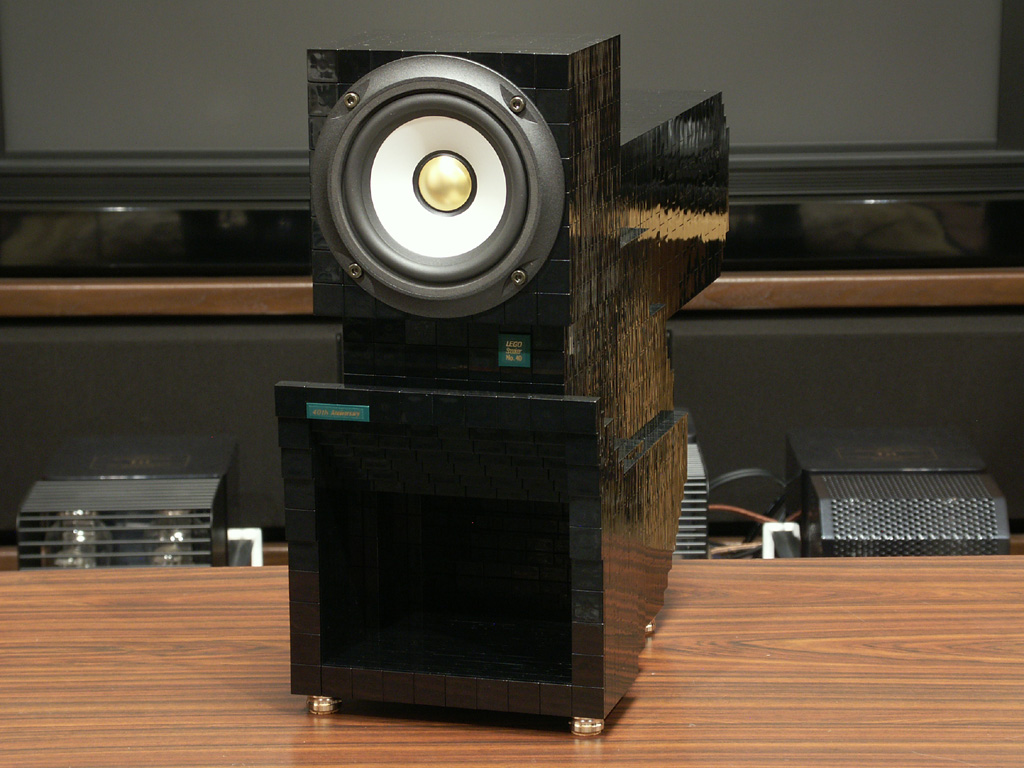

гҖҖйҡҺж®өзҠ¶гҒ®гғӣгғјгғіж§ӢйҖ гҒЁгҒӘгӮӢж°ҙиүІгҒ®йғЁеҲҶгҒҜ3.2mmеҺҡгҒ•гҒ®гғ—гғ¬гғјгғҲгғ–гғӯгғғгӮҜгҒ§йҖ гӮҠгҖҒиӨҮйӣ‘гҒӘж§ӢйҖ гӮ’еј·еәҰй«ҳгҒҸе®ҹзҸҫгҒҷгӮӢгҖӮеҫҢйғЁгҒ®гӮ·гғігғ—гғ«гҒӘйҹійҒ“йғЁеҲҶгҒҜ9.6mmгғ–гғӯгғғгӮҜпјҲйқ’иүІпјүгҒ§йҖ гӮӢгҖӮ

гғҗгғғгӮҜгӮӯгғЈгғ“гғҶгӮЈе®№з©ҚгҒҜзҙ„1гғӘгғғгғҲгғ«зўәдҝқгҒ—гҖҒйҹійҒ“гҒ®й–ӢеҸЈйқўз©ҚжҜ”гҒҜпј—еҖҚгҖӮгӮ№гғӯгғјгғҲж–ӯйқўз©ҚгҒҜ20.5cm2гҒӮгӮҠгҖҒгҒ“гӮҢгҒҜпј“пјҳеҸ·ж©ҹгҒ®1.3еҖҚгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

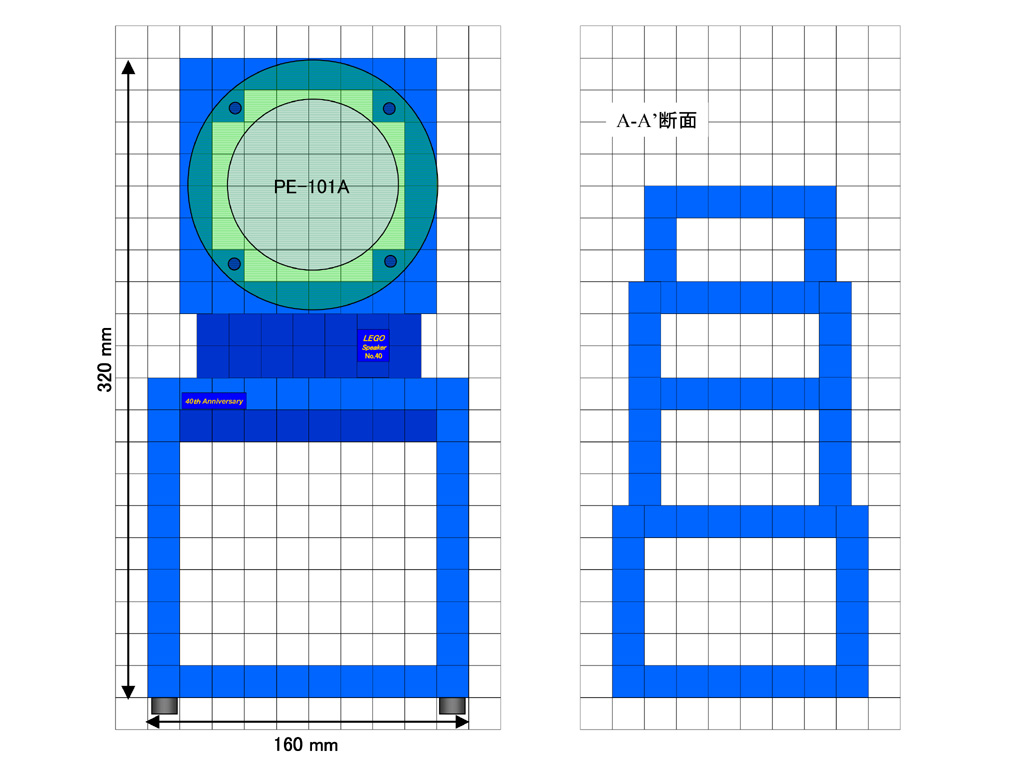

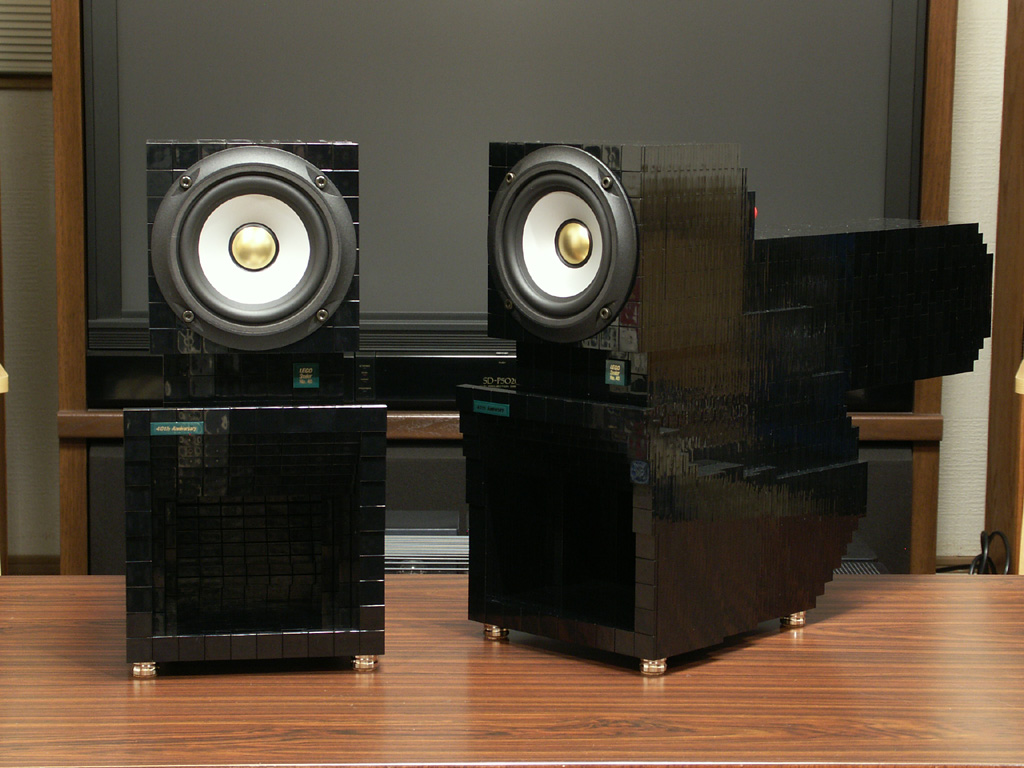

гҖҖз•°еҪўгҒӘгғҮгӮ¶гӮӨгғігҒ§гҒҜгҒӮгӮӢгҒҢгҖҒеӣіпј’гҒ®еүҚйқўгғҮгӮ¶гӮӨгғігҒҜжҜ”ијғзҡ„жҷ®йҖҡгҖӮе№…160mmгҖҒй«ҳгҒ•320mmгҒ®гӮөгӮӨгӮәзҡ„гҒ«гҒҜгӮігғігғ‘гӮҜгғҲгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгҒ гҒҢгҖҒгҒӢгҒӨгҒҰгҒ®пј’еҸ·ж©ҹгҒ»гҒ©гҒ®еӨ§еһӢгҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒҢгҖҒLEGOгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгҒЁгҒ—гҒҰгҒҜдҪҝз”ЁгҒҷгӮӢгғ–гғӯгғғгӮҜгӮӮеӨ§йҮҸгҒ§еӨ§еһӢгғўгғҮгғ«гҒ«гҒӘгӮӢгҖӮеӨ–иҰігҒҜз•°еҪўгҒ§гҒҜгҒӮгӮӢгҒҢгҖҒеҜёжі•зҡ„гҒ«гҒҜеёёиӯҳзҡ„гҒӘгғҗгғғгӮҜгғӯгғјгғүгғӣгғјгғігҒӘгҒ®гҒ гҖӮA-AвҖҷж–ӯйқўеӣігӮ’иҰӢгӮӢгҒЁйҹійҒ“гҒҢгҒ»гҒји§’еҪўгҒ«гҒҰеў—еҠ гҒ—гҒҰгӮҶгҒҸгҒ“гҒЁгҒҢгӮҸгҒӢгӮӢгҖӮ

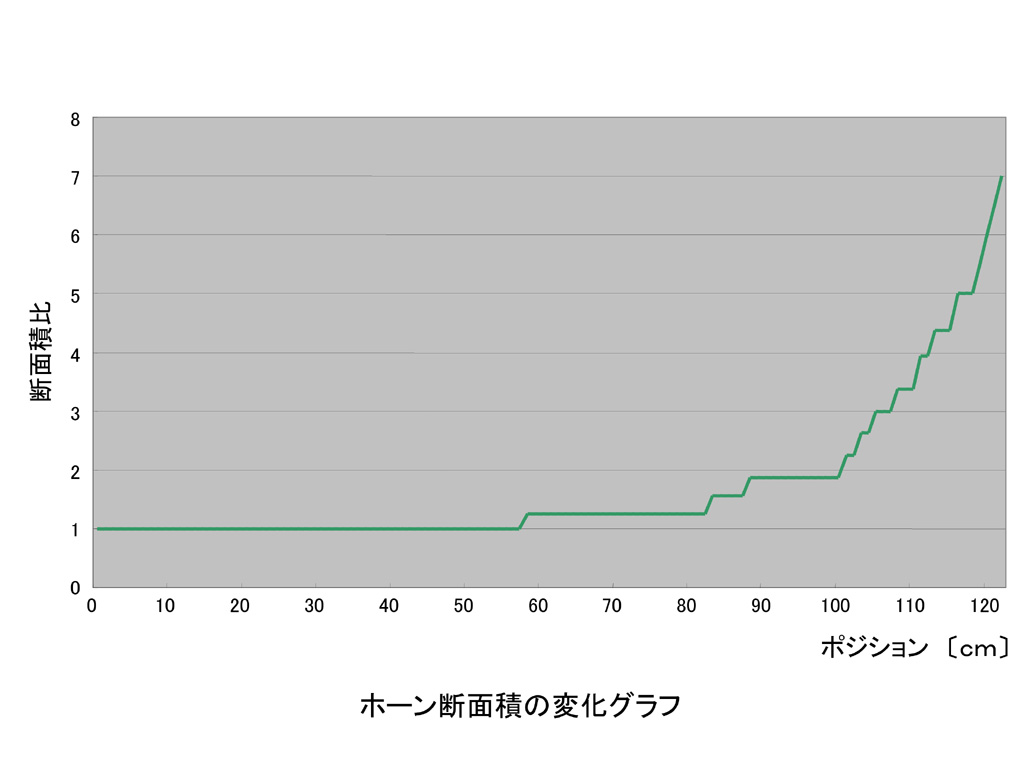

гҖҖгғӣгғјгғігҒ®ж–ӯйқўз©ҚгҒ®еӨүеҢ–гӮ°гғ©гғ•гӮ’еӣіпј“гҒ«зӨәгҒҷгҖӮжҜ”ијғзҡ„гҒӘгӮҒгӮүгҒӢгҒӘгғӣгғјгғіеҪўзҠ¶гҒ§гҒӮгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгӮҸгҒӢгӮӢгҒҢгҖҒгҒ“гҒ®еҪўзҠ¶гҒҢдҪҺйҹіеҹҹгҒ®ж”ҫе°„еҠ№зҺҮгӮ’е·ҰеҸігҒҷгӮӢгҖӮзҫҺгҒ—гҒ„еӨүеҢ–зҺҮгҒ§й•·гҒҸгҖҒеӨӘгҒ„гҒ“гҒЁгҒҢжңӣгҒҫгҒ—гҒ„гҖӮгғӣгғјгғігҒ®й–ӢеҸЈйқўз©ҚгҒҜзҙ„140cm2гҒ§гҖҒ10cmгғ•гғ«гғ¬гғігӮёгғҰгғӢгғғгғҲгҒ®жҢҜеӢ•жқҝйқўз©ҚгҒ®пј’еҖҚд»ҘдёҠгҒӮгӮҠпјҲ15cmгӮҰгғјгғҸгғјзЁӢеәҰпјүгҖҒгҒ•гӮүгҒ«гҖҒгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒ®зӣҙжҺҘж”ҫе°„йҹігӮҲгӮҠгӮӮгғӣгғјгғігҒ®ж–№гҒҢдҪҺйҹіеҹҹгҒ®ж”ҫе°„еҠ№зҺҮгҒҜй«ҳгҒ„гҒЁиҖғгҒҲгӮүгӮҢгӮӢгҖӮ

гҖҖдҪҝз”ЁгҒҷгӮӢгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒ«гҒҜпј‘пј’еҸ·ж©ҹгҒӢгӮүPE-101AгӮ’жҢҒгҒЈгҒҰгҒҸгӮӢгҒҢгҖҒй§ҶеӢ•еҠӣгҒҢдёҚи¶ігҒ—гҒҹе ҙеҗҲгҒҜгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгӮ’дәӨжҸӣгҒ—гӮҲгҒҶгҖӮ

пјңпј”пјҗеҸ·ж©ҹгҖҖеҹәжң¬д»•ж§ҳпјһпјҲиЁӯиЁҲжҷӮпјү

гғ» еҪўејҸпјҡз•°еҪўгғҗгғғгӮҜгғӯгғјгғүгғӣгғјгғігӮ·гӮ№гғҶгғ

гғ» ж–№ејҸпјҡгғҗгғғгӮҜгғӯгғјгғүгғӣгғјгғіж–№ејҸ

гғ» зө„гҒҝз«ӢгҒҰж–№жі•пјҡгғӣгғӘгӮҫгғігӮҝгғ«гӮҝгӮӨгғ—пјҲж°ҙе№ізө„гҒҝз«ӢгҒҰпјү

гғ» гӮЁгғігӮҜгғӯгғјгӮёгғЈж–№ејҸпјҡпј“ж®өгғ•гӮ©гғјгғ«гғҮгӮЈгғігӮ°ж°ҙе№ігғӣгғјгғігӮҝгӮӨгғ—

гғ» дҪҝз”ЁгғҰгғӢгғғгғҲпјҡгғ‘гӮӨгӮӘгғӢгӮўгҖҖ10cmгғ•гғ«гғ¬гғігӮёеҫ©еҲ»гғҰгғӢгғғгғҲPE-101A

гғ» еӨ–еҪўеҜёжі•пјҡW160mmгҖҖH320mmгҖҖD435mm

гғ» гғӣгғјгғійҹійҒ“й•·пјҡзҙ„1.2m

гғ» гӮ№гғӯгғјгғҲж–ӯйқўз©Қпјҡ20.5cm2

гғ» гғӣгғјгғій–ӢеҸЈйқўз©Қпјҡ143.4cm2пјҲй–ӢеҸЈйқўз©ҚжҜ”гҖҖ7еҖҚпјү

гғ» гғҗгғғгӮҜгӮӯгғЈгғ“гғҶгӮЈе®№з©Қпјҡзҙ„1гғӘгғғгғҲгғ«

гғ» гғҰгғӢгғғгғҲжңҖдҪҺе…ұжҢҜе‘Ёжіўж•°пјҡ80Hz

гғ» гӮ·гӮ№гғҶгғ гӮӨгғігғ”гғјгғҖгғігӮ№пјҡ8О©

|

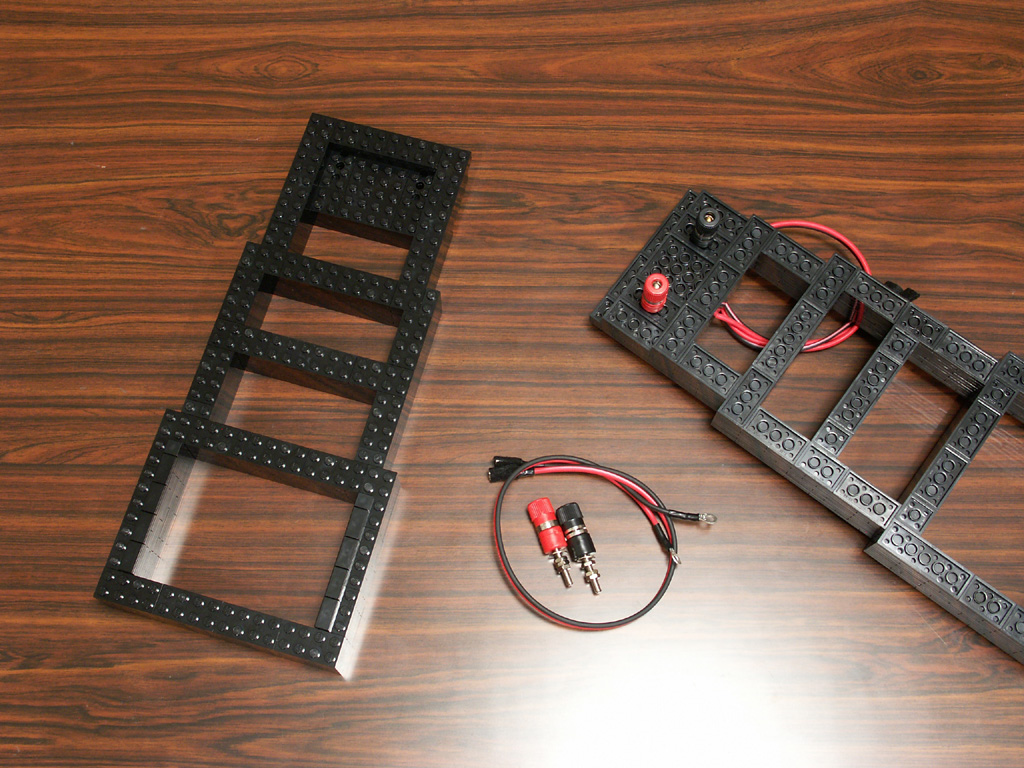

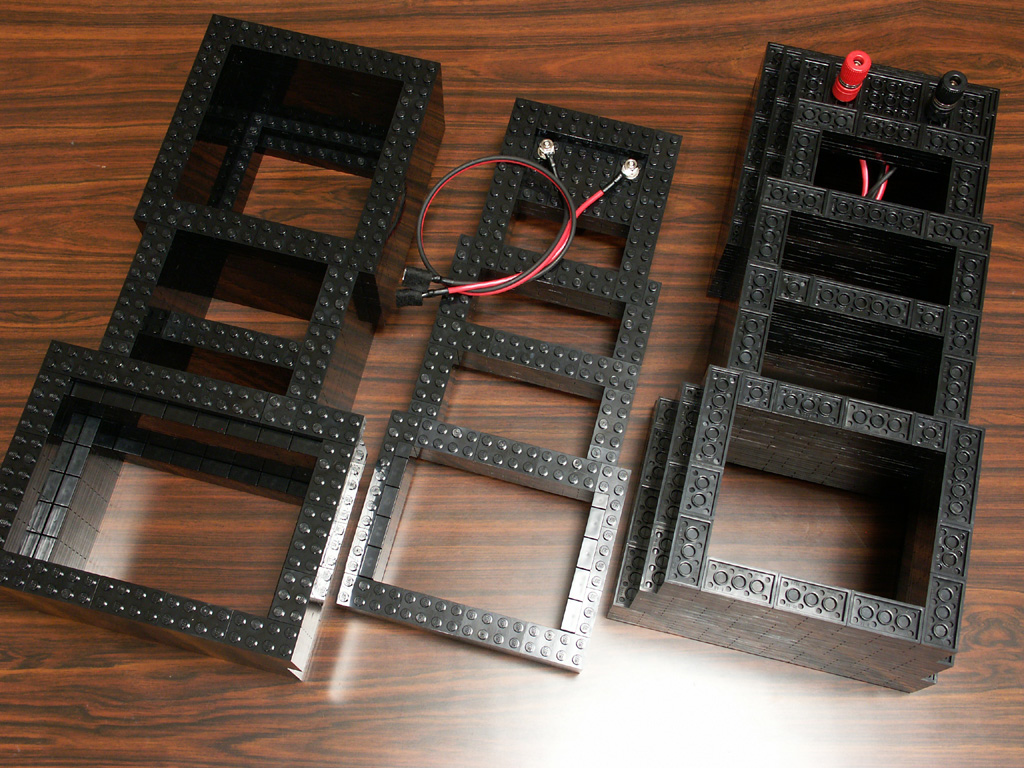

пј“пјҺ йғЁе“ҒиЈҪдҪң |

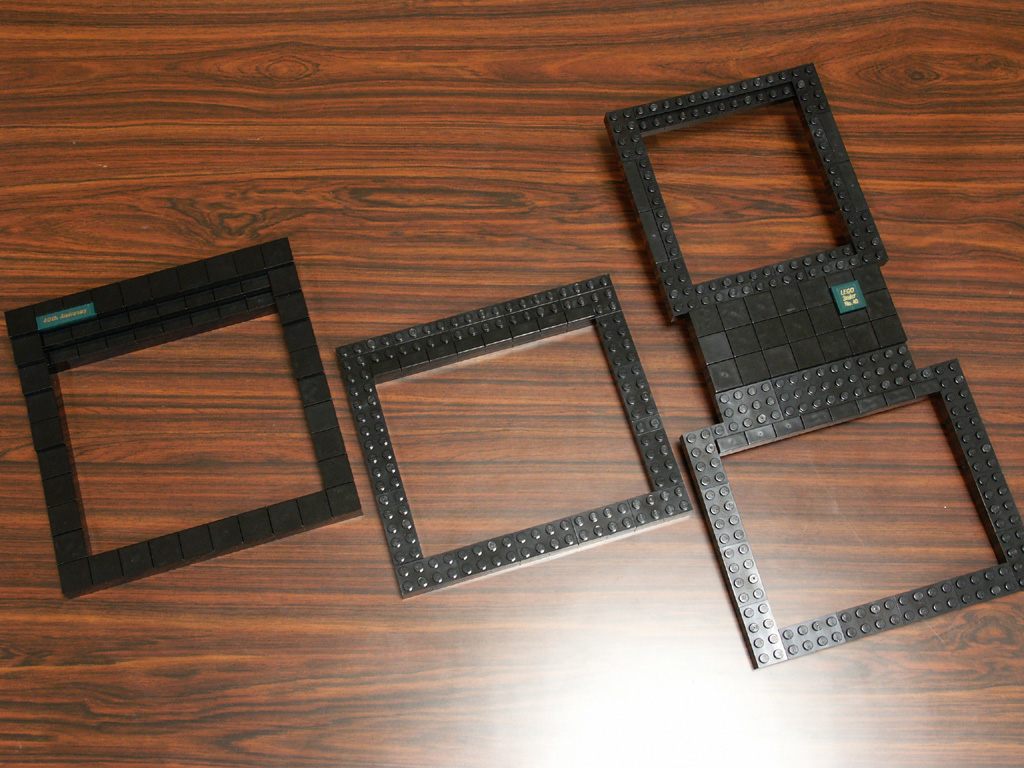

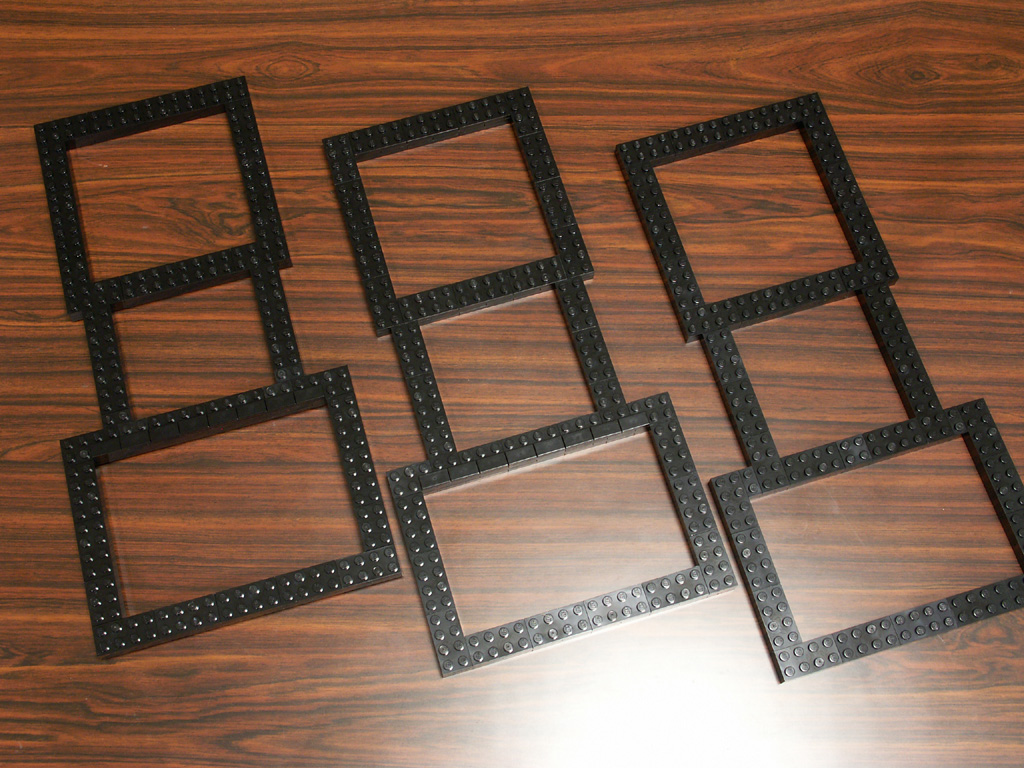

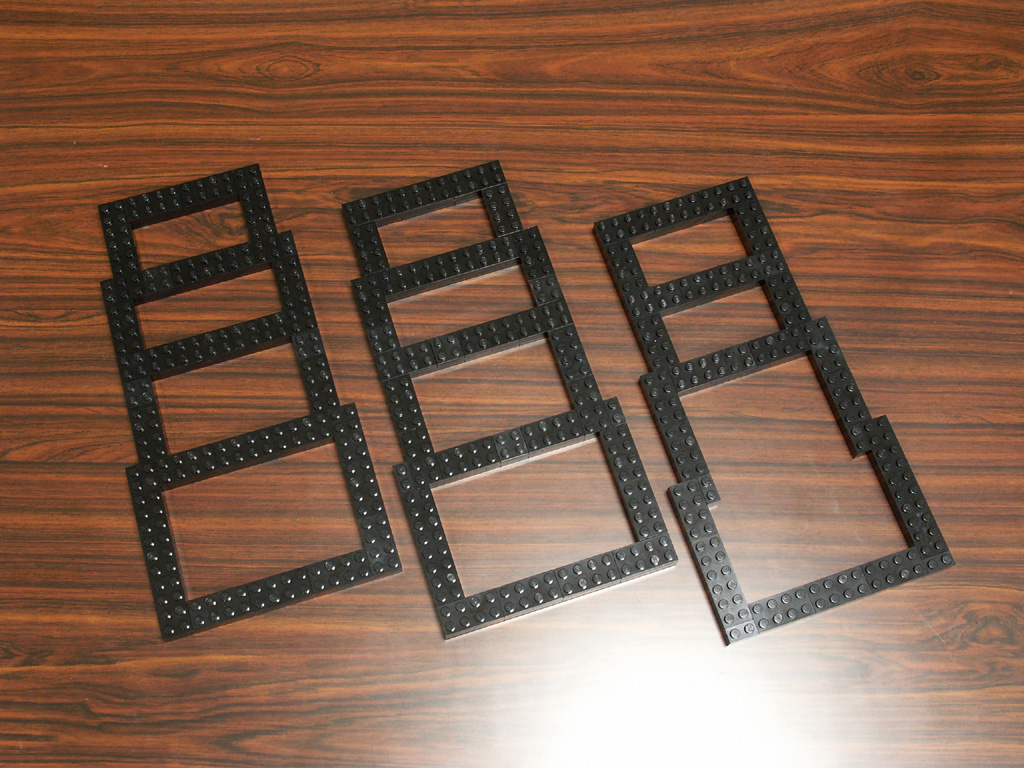

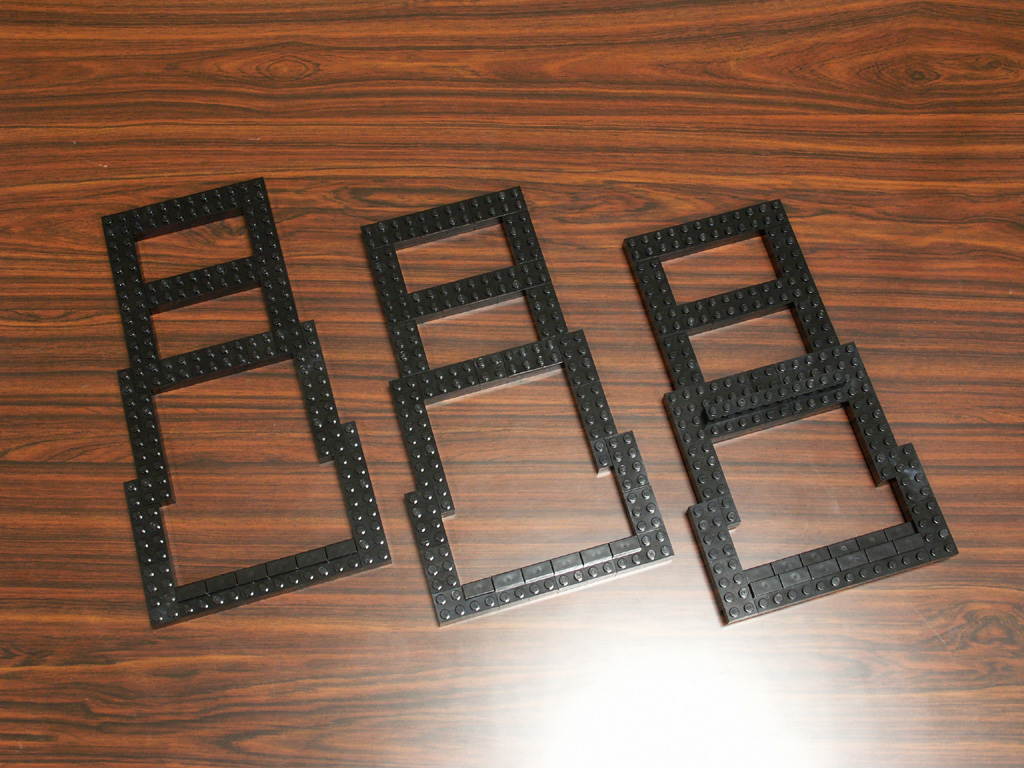

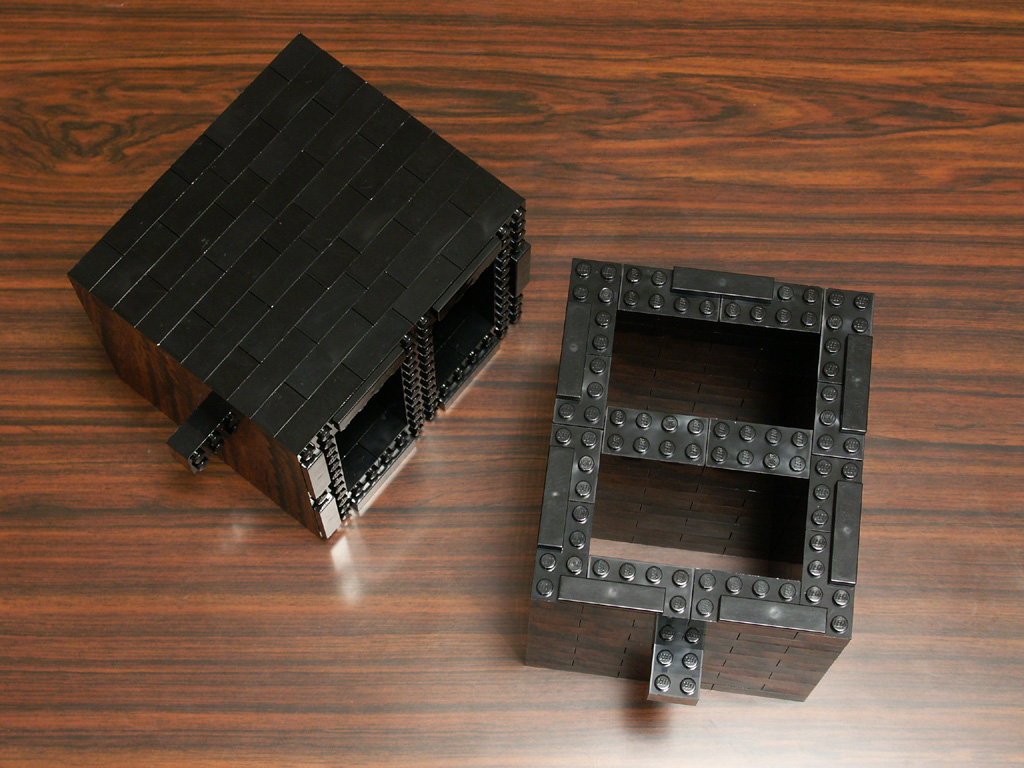

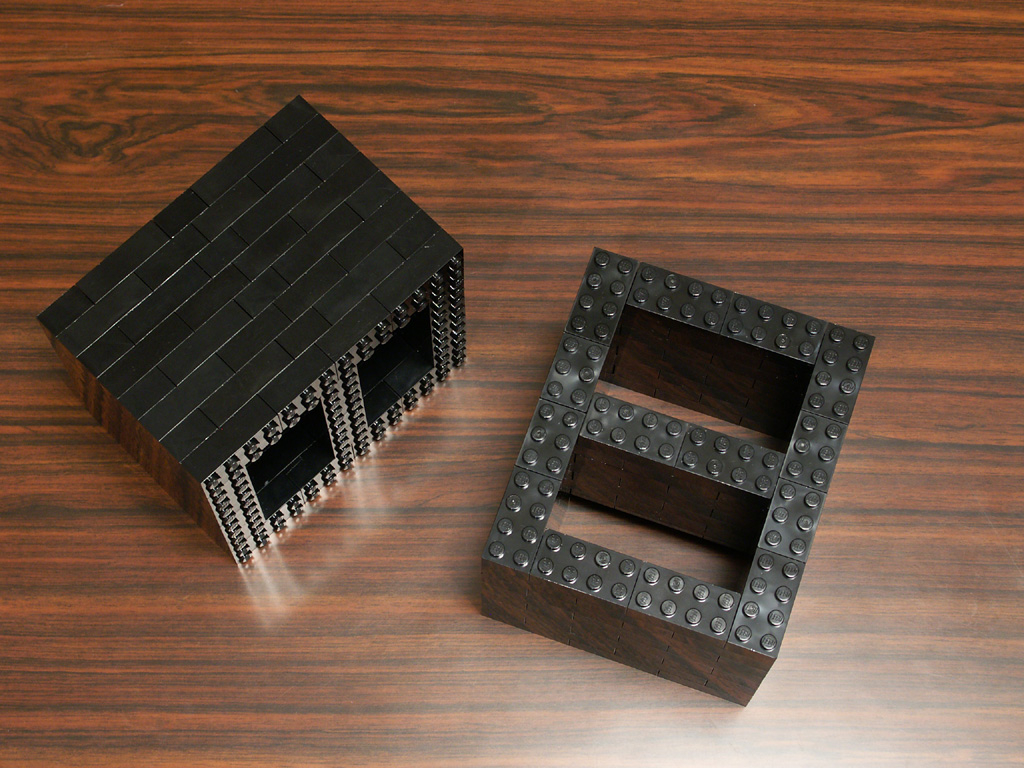

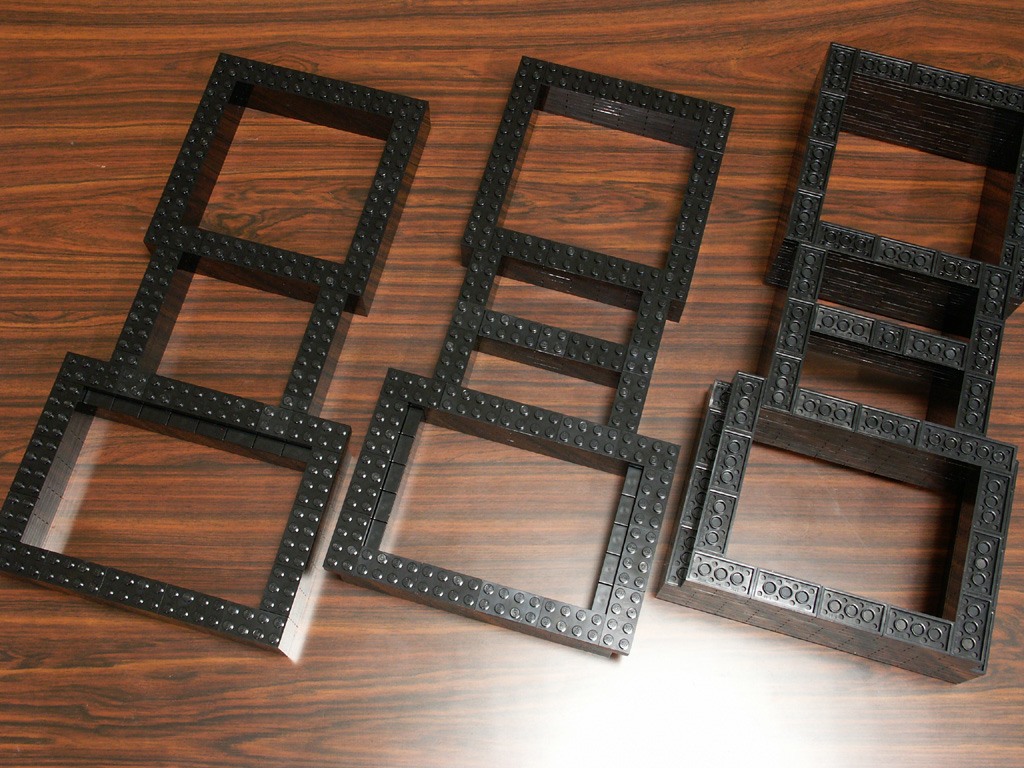

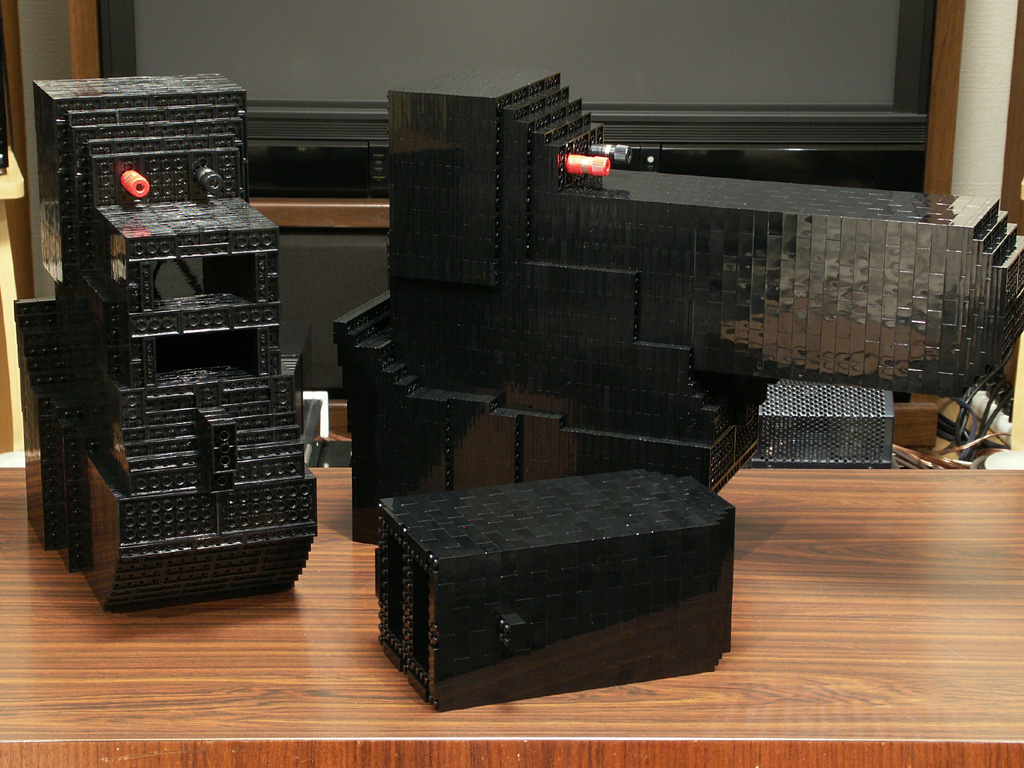

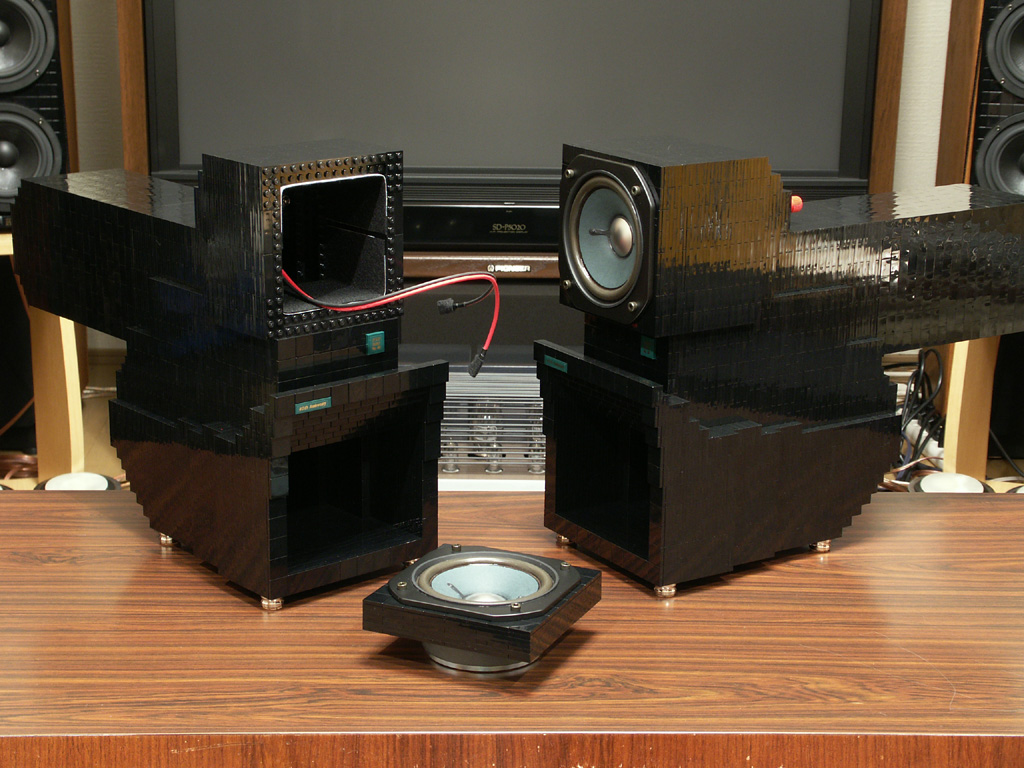

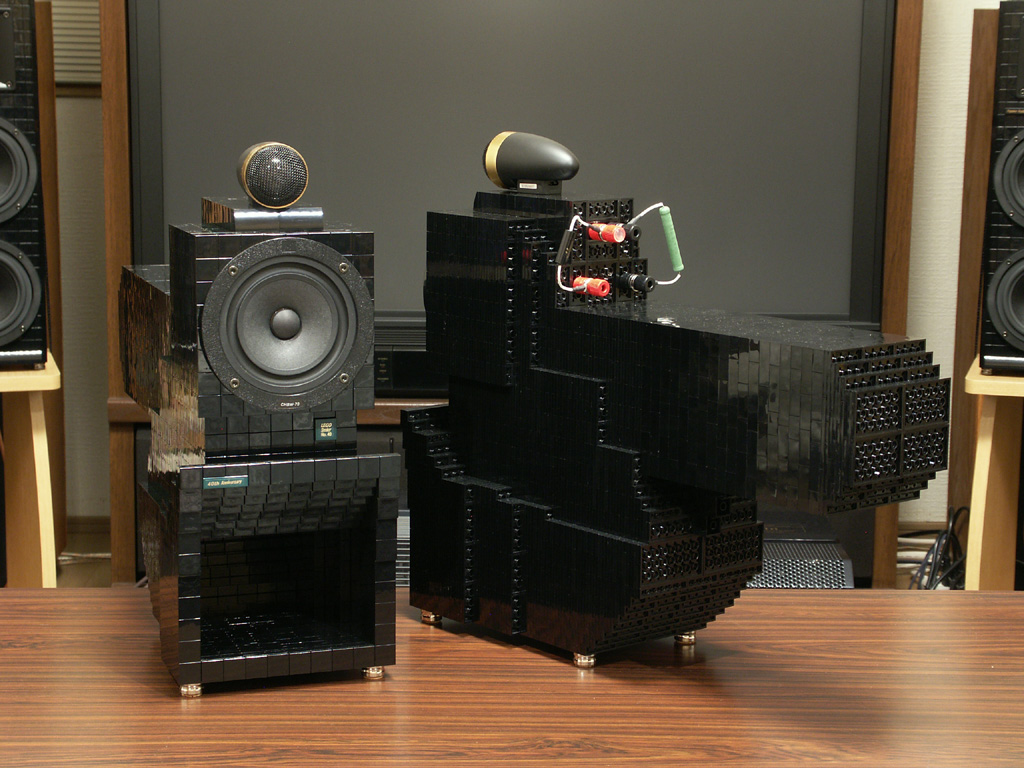

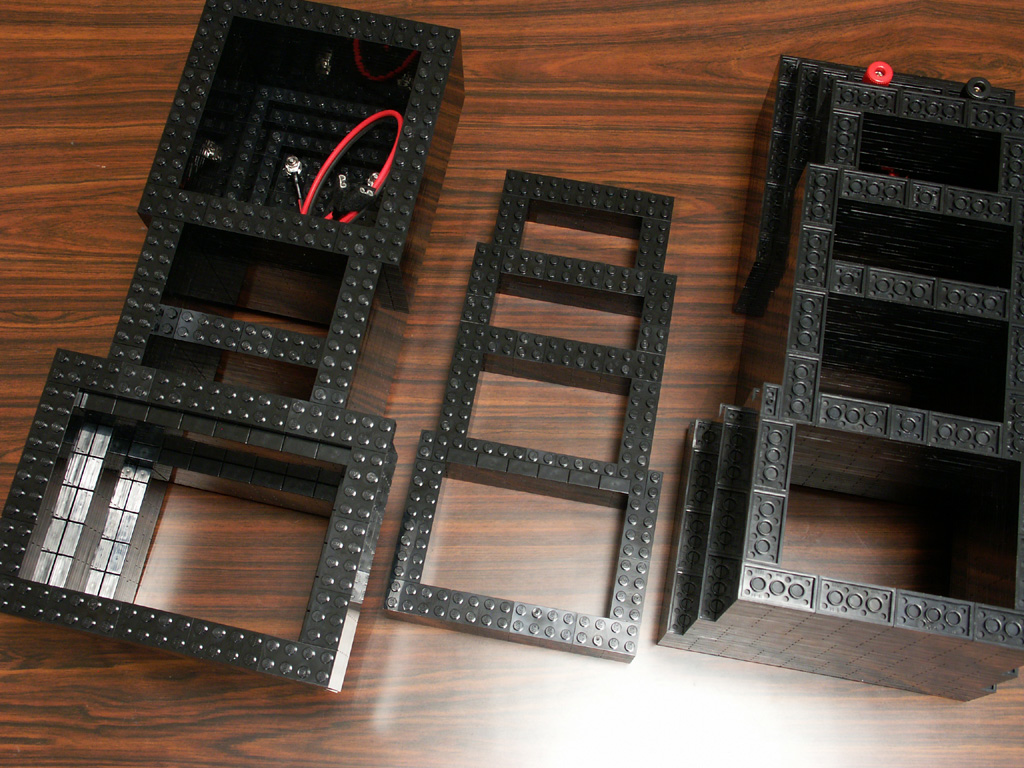

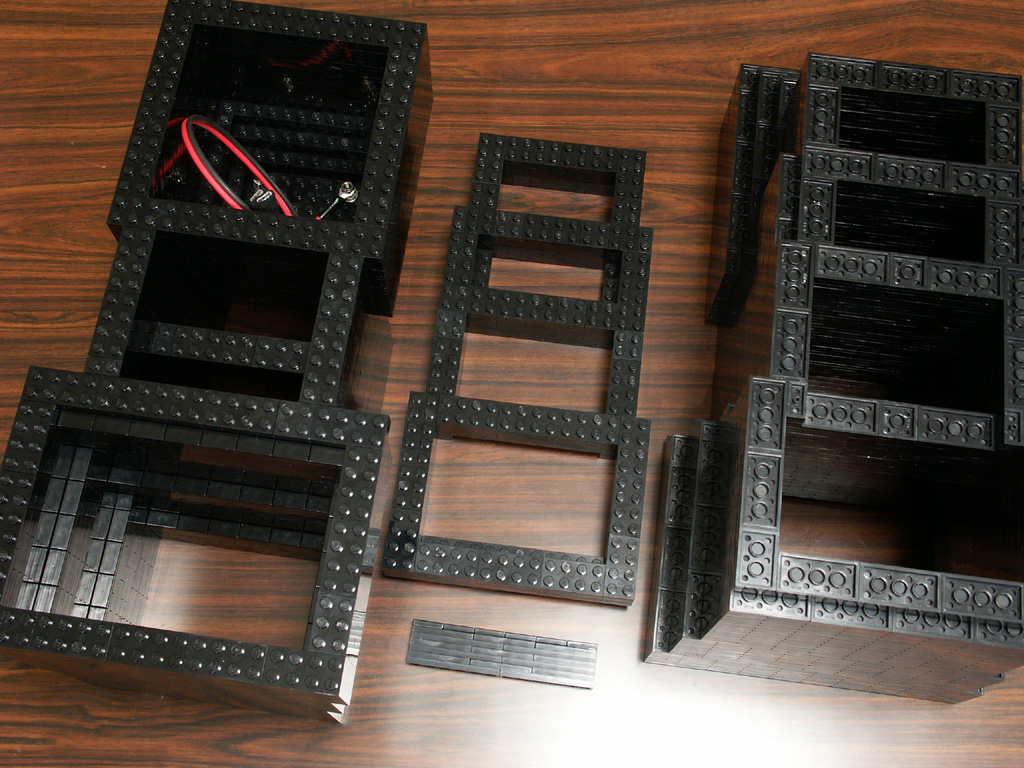

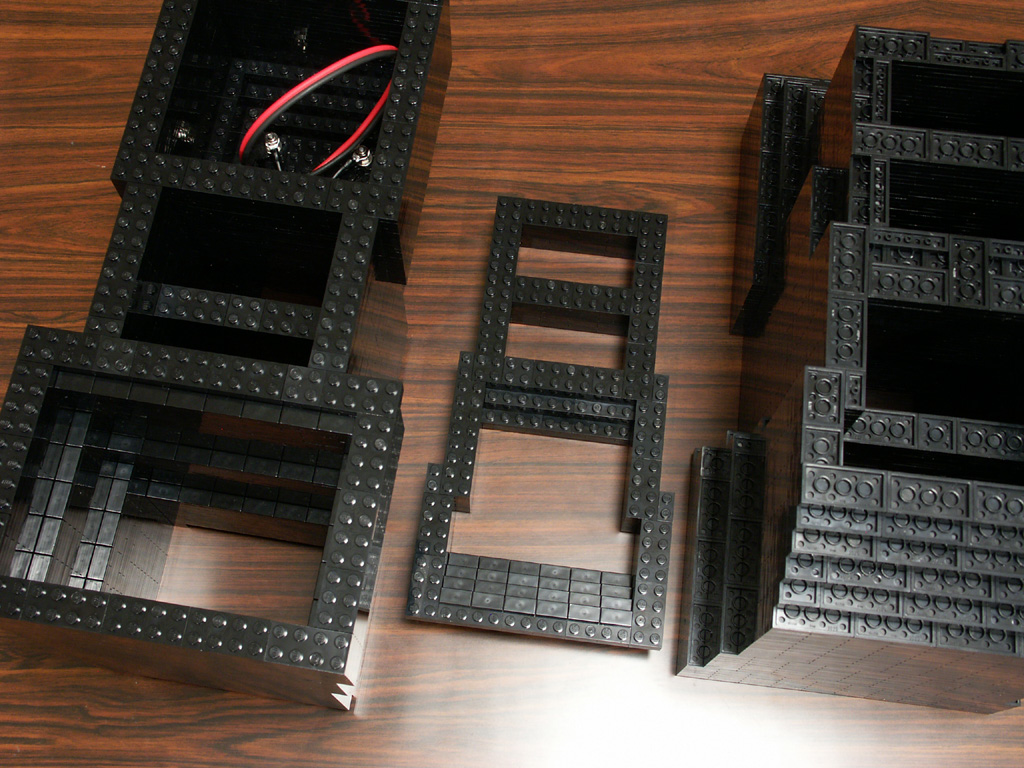

гҖҖпј”пјҗеҸ·ж©ҹгҒ®е…ЁйғЁе“ҒгӮ’еҶҷзңҹпј’гҒ«зӨәгҒҷгҖӮд»ҠеӣһгҒҜеӨ§еһӢгғўгғҮгғ«гҒӘгҒ®гҒ§йғЁе“Ғж•°гӮӮгҒЁгҒҰгӮӮеӨҡгҒ„гҖӮгҒ“гҒ®иЈҪдҪңгҒ«гҒҜеӨҡгҒҸгҒ®жҷӮй–“гӮ’иҰҒгҒ—гҒҹгҖӮпјҲгҒӮгҒӮжүӢгҒҢз—ӣгҒ„гғ»гғ»гғ»пјү

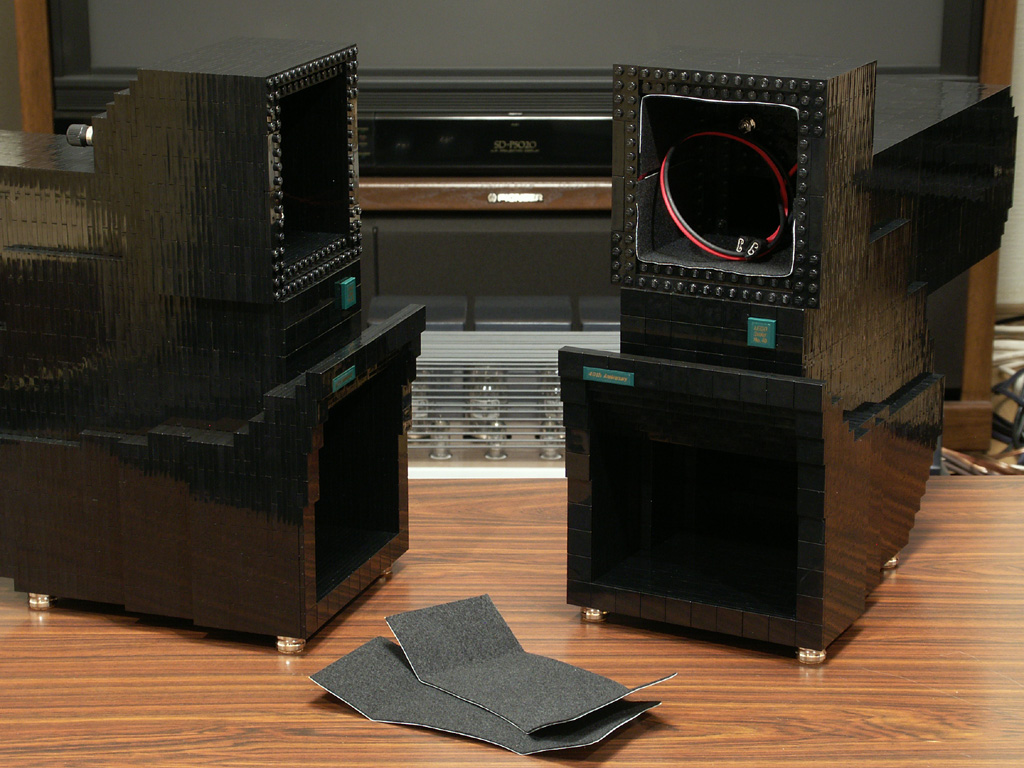

гҖҖеҶҷзңҹпј“гҒҜгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгғўгӮёгғҘгғјгғ«гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮпј‘пј’еҸ·ж©ҹгҒ®и§ЈдҪ“гҒӢгӮүгҒ“гҒ®гғўгӮёгғҘгғјгғ«гҒ гҒ‘гҒҢеҶҚеҲ©з”ЁгҒ•гӮҢгӮӢгҖӮгғ‘гӮӨгӮӘгғӢгӮўгҒ®еҗҚж©ҹеҫ©еҲ»гғҰгғӢгғғгғҲPE-101AгҒҜиЈҸйқўгӮӮзҫҺгҒ—гҒ„гҖӮгғҡгғјгғ‘гғјгӮігғјгғігҒ®е„Әз§ҖгҒӘ10cmгғ•гғ«гғ¬гғігӮёгғҰгғӢгғғгғҲгҒ§зҸҫеңЁгҒ§гҒҜгғ—гғ¬гғҹгӮўе“ҒгҒӢгӮӮгҒ—гӮҢгҒӘгҒ„гҖӮ

гғһгӮ°гғҚгғғгғҲгӮӮжҜ”ијғзҡ„еӨ§гҒҚгҒҸй јгӮӮгҒ—гҒ„гҖӮгғ‘гӮӨгӮӘгғӢгӮўгҒ®жҺЁеҘЁгӮЁгғігӮҜгғӯгғјгӮёгғЈиЈҪдҪңдҫӢгҒ«гҒҜгғҗгғғгӮҜгғӯгғјгғүгғӣгғјгғігӮӮгҒӮгҒЈгҒҹгҒ®гҒ§жҖ§иғҪгӮӮжңҹеҫ…гҒ§гҒҚгӮӢгҒҢгҖҒд»•ж§ҳгҒ«гӮҲгӮӢгҒЁжңҖдҪҺе…ұжҢҜе‘Ёжіўж•°foгҒҢ80HzгҒЁиӢҘе№Ій«ҳгҒ„гҒ®гҒЁQеҖӨгҒҢ0.5гҒЁеӨ§гҒҚгҒӘгҒЁгҒ“гӮҚгҒҢж°—гҒ«гҒӘгӮӢзӮ№гҒ§гҒҜгҒӮгӮӢгҖӮ

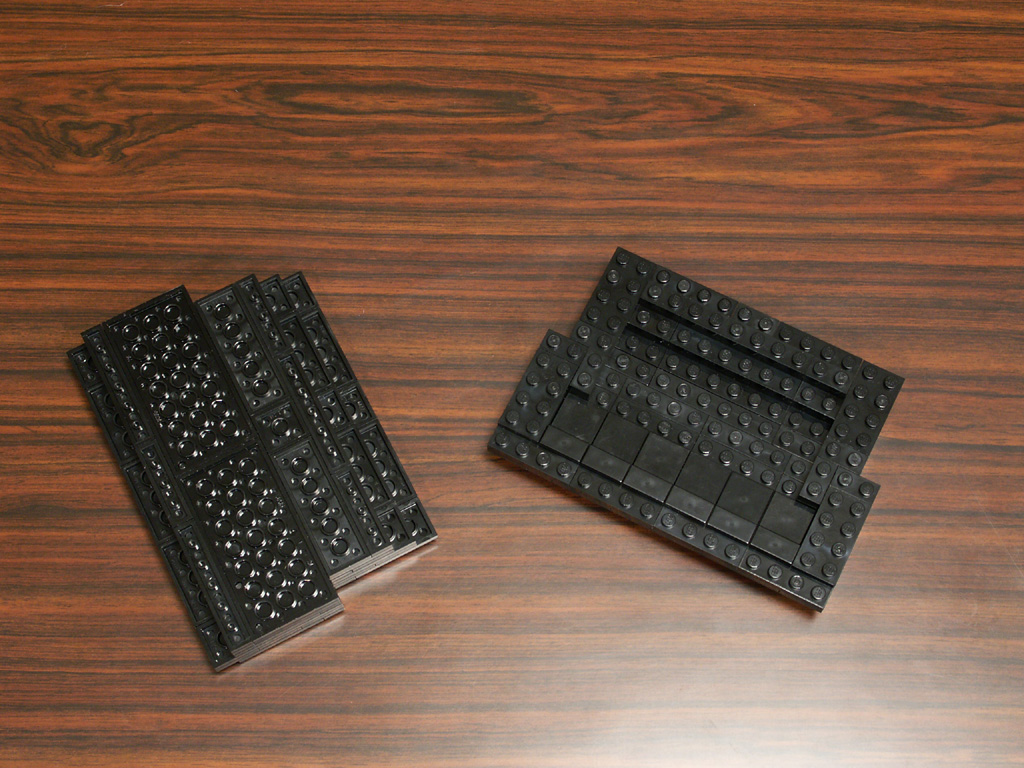

гҖҖгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгӮ’еӣәе®ҡгҒҷгӮӢжһ ж§ӢйҖ гҒҜгғ—гғ¬гғјгғҲгғ–гғӯгғғгӮҜпј–ж®өгҒЁиЎЁйқўгҒ®гӮҝгӮӨгғ«гғ–гғӯгғғгӮҜгҒ§22.4mmгҒ®еҺҡгҒ•гҒ§гҒӮгӮҠгҖҒеӣіпј‘гҒ«гҒҜгҒ“гҒ®гғўгӮёгғҘгғјгғ«гӮ’и–„йқ’иүІгҒ§иЎЁиЁҳгҒ—гҒҹгҖӮгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒҜM4гғңгғ«гғҲпјҶгғҖгғ–гғ«гғҠгғғгғҲгҒ§еј·еӣәгҒ«еӣәе®ҡгҒ•гӮҢгҒҰгҒҠгӮҠгҖҒпј‘пј’еҸ·ж©ҹгҒ®иЈҪдҪңгҒӢгӮүпј•е№ҙд»ҘдёҠгӮ’зөҢйҒҺгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒҢз·©гҒҝгҒҜгҒҫгҒЈгҒҹгҒҸгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҖӮ

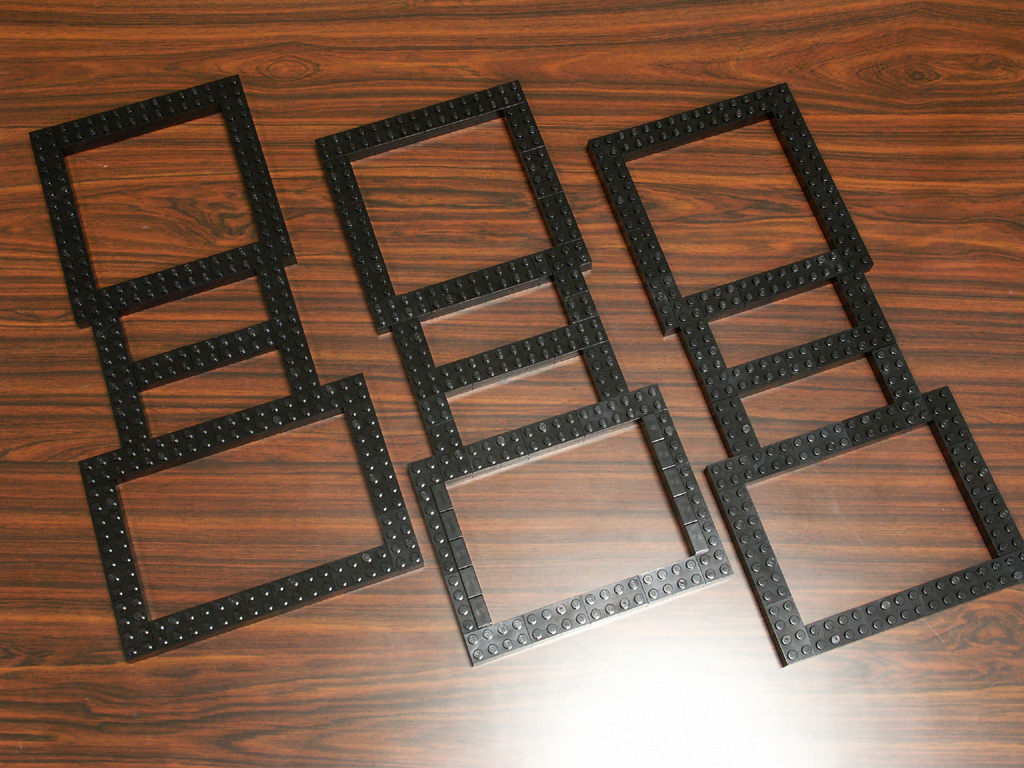

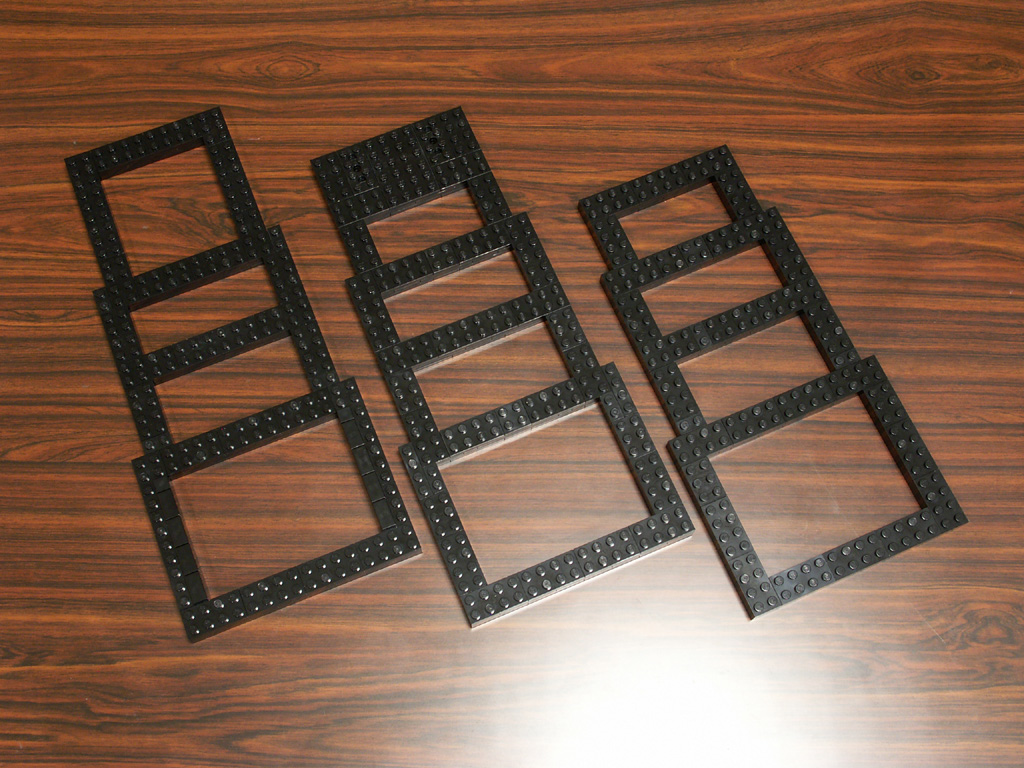

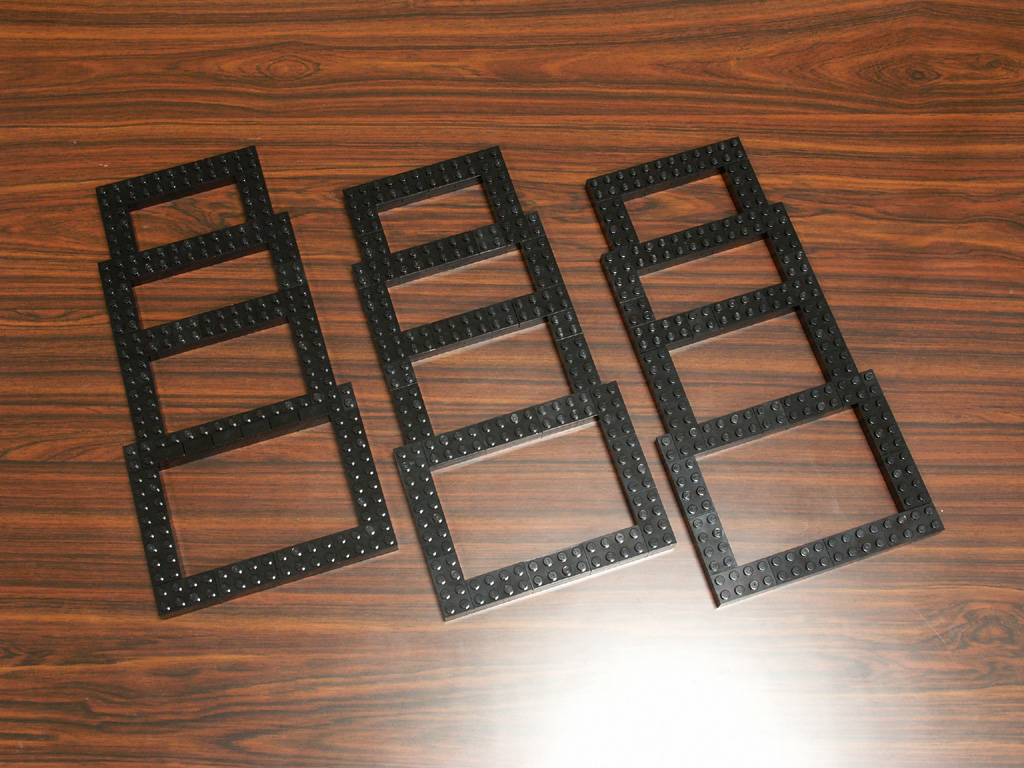

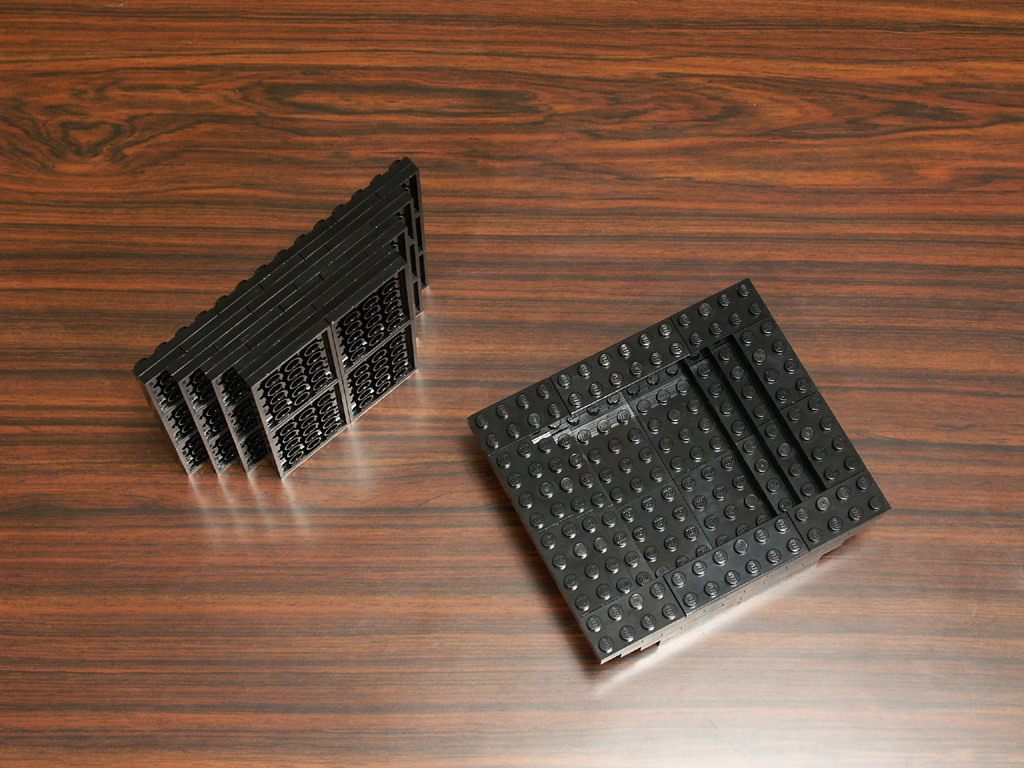

гҖҖLEGOгғ–гғӯгғғгӮҜгҒҜпј’ж®өгҒ§гҒҜгҒҷгҒҗгҒ«еӨ–гӮҢгӮӢгҒҢгҖҒгғ–гғӯгғғгӮҜеЈҒгҒ®гӮҲгҒҶгҒ«дә’гҒ„гҒ«з©ҚгӮҖгҒЁпј“ж®өгҒ§гҒҜе®үе®ҡгҒ—гҒҹж§ӢйҖ гҒЁгҒӘгӮӢгҖӮгҒқгҒ“гҒ§гҖҒпј“ж®өгҒ®гғ—гғ¬гғјгғҲгғ–гғӯгғғгӮҜгӮ’йҮҚгҒӯгҒҰпј‘йғЁе“ҒгҒЁгҒҷгӮӢгҖӮгғ—гғ¬гғјгғҲгғ–гғӯгғғгӮҜгҒ®еҺҡгҒ•гҒҜ3.2mmгҒӘгҒ®гҒ§пј“ж®өгҒ§гҒЎгӮҮгҒҶгҒ©жҷ®йҖҡгҒ®гғ–гғӯгғғгӮҜгҒЁеҗҢгҒҳеҺҡгҒ•9.6mmгҒ«гҒӘгӮӢгҖӮ

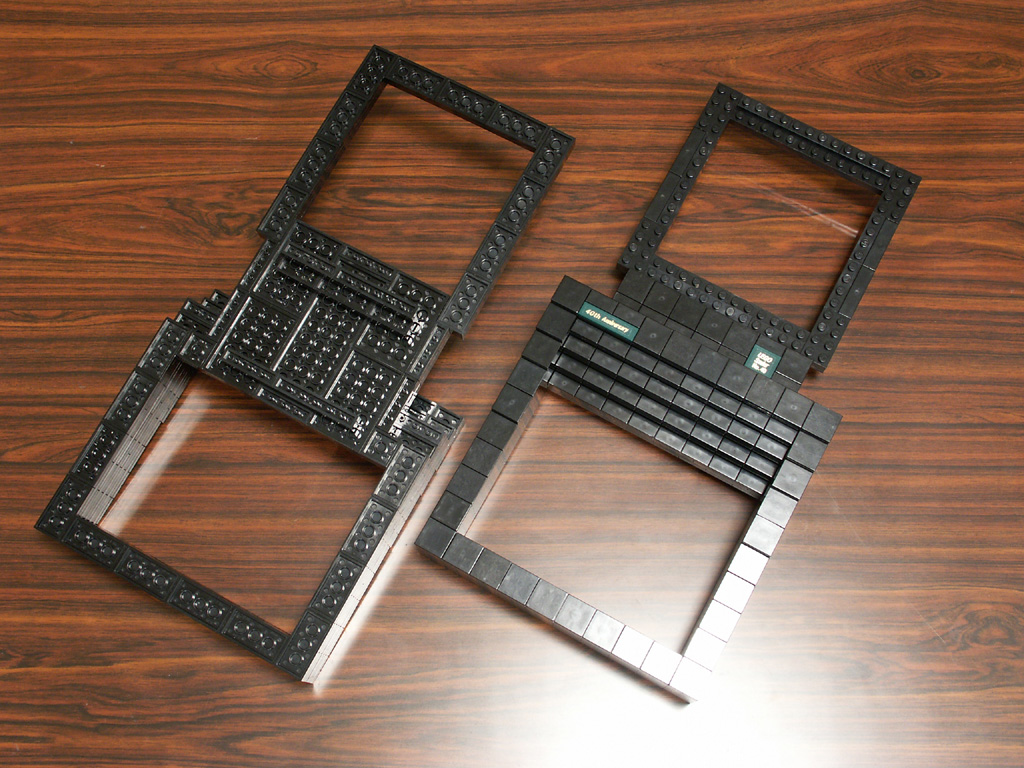

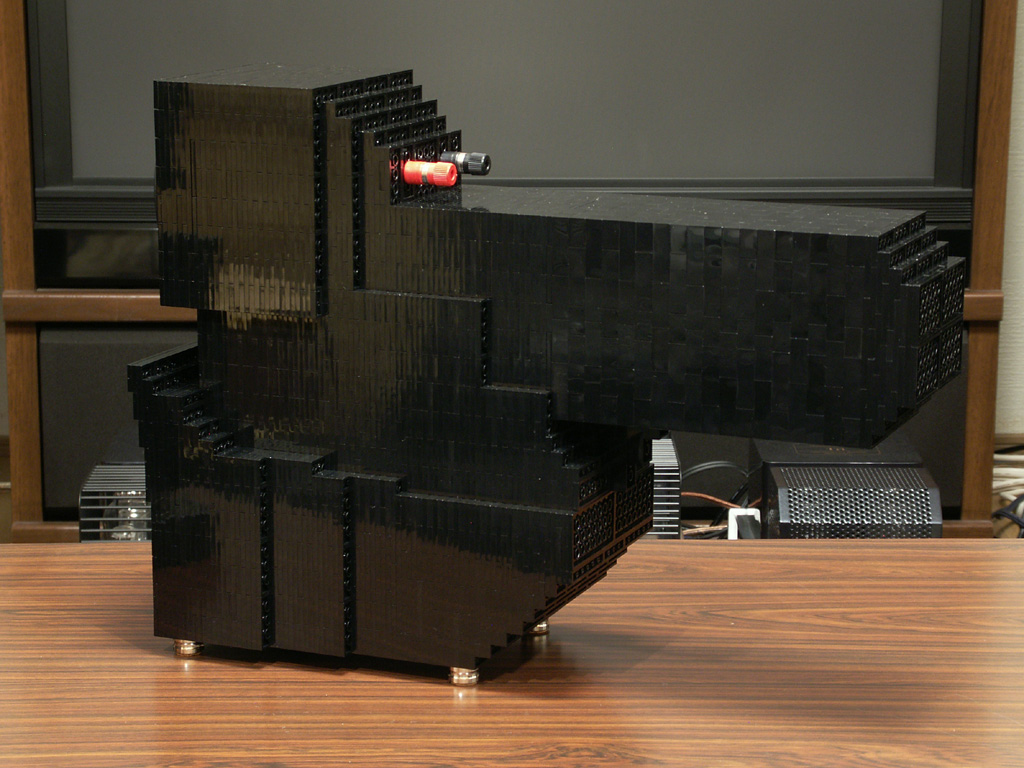

гҖҖпј”пјҗеҸ·ж©ҹгҒҜпјЈпјҙгӮ№гғ©гӮӨгӮ№еғҸгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘгғӘгғігӮ°ж§ӢйҖ гӮ’з©ҚгҒҝйҮҚгҒӯгҒҰйҖ гӮӢгӮ№гӮҝгғғгӮҜе·Ҙжі•гҒЁгҒ—гҒҹгҖӮгҒ“гӮҢгҒ§иӨҮйӣ‘гҒӘж§ӢйҖ гӮӮе®№жҳ“гҒ«иЈҪдҪңгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгӮӢгҒ®гҒ гҖӮгҒ“гӮҢгӮүгҒ®йғЁе“ҒгҒҜгҒҷгҒ№гҒҰеҫ®еҰҷгҒ«еҪўгҒҢз•°гҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгғ»гғ»гғ»гҒ—гҒӢгҒ—гҖҒйғЁе“Ғж•°гҒҢеӨҡгҒҷгҒҺгҒҰиҰӢеҲҶгҒ‘гҒҢгҒӨгҒӢгҒӘгҒҸгҒӘгӮҠгҒқгҒҶгҒ гҖӮ

гҖҖеҶҷзңҹпј”гҒ«гғ•гғӯгғігғҲгғ‘гғҚгғ«гӮ’ж§ӢжҲҗгҒҷгӮӢ3гҒӨгҒ®гғӘгғігӮ°йғЁе“ҒгӮ’зӨәгҒҷгҖӮе·ҰгҒӢгӮүгғӘгғігӮ°пјғпј‘гҖҒпјғпј’гҖҒпјғпј“гҒЁз•ӘеҸ·гӮ’д»ҳгҒ‘гӮӢгҖӮгҒ“гҒ®з•ӘеҸ·гҒҜеӣіпј‘гҒ®дёҠйғЁгҒ«иЁҳгҒ—гҒҹгӮ№гӮҝгғғгӮҜз•ӘеҸ·гҒ«еҜҫеҝңгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

гҖҖгғӘгғігӮ°пјғпј‘гҒ«гҒҜгҖҢ40thгҖҖAnniversaryгҖҚгҒ®гғҗгғғгғҒгӮ’пјғпј“гҒ«гҒҜпј”пјҗеҸ·ж©ҹгҒ®гӮЁгғігғ–гғ¬гғ гӮ’д»ҳгҒ‘гҒҹгҖӮд»ҠеӣһгҒҜиЁҳеҝөж©ҹгӮүгҒ—гҒҸгғўгӮ№гӮ°гғӘгғјгғігҒ®гӮҝгӮӨгғ«гҒ«гӮҙгғјгғ«гғүгҒ®гғ¬гӮҝгғӘгғігӮ°гҒ§й«ҳзҙҡж„ҹгӮ’еҮәгҒ—гҒҹгҖӮ

гҖҖгҒ“гҒ“гҒӢгӮүгҒ®йғЁе“Ғзҙ№д»ӢгҒҜеҗҢеҪўгҒ§е°‘гҖ…йҖҖеұҲгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮеҶҷзңҹпј•гҒ«гғӘгғігӮ°пјғпј”пҪһпјғпј–гӮ’зӨәгҒҷгҖӮеҪўзҠ¶гҒҢеҫ®еҰҷгҒ«з•°гҒӘгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгӮҸгҒӢгӮӢгҒ гӮҚгҒҶгҒӢпјҹиүҜгҒҸиҰӢгӮӢгҒЁеүҚйқўгҒӢгӮүиҰӢгҒҲгӮӢгғӣгғјгғійғЁеҲҶгҒ«гҒҜгӮҝгӮӨгғ«гғ–гғӯгғғгӮҜгҒҢд»ҳгҒ„гҒҰгҒ„гҒҠгӮҠгҖҒж®ӢгӮҠгҒ®пј‘еҲ—гғқгғғгғҒгҒ§гғӘгғігӮ°гҒ©гҒҶгҒ—гҒҢжҺҘеҗҲгҒ•гӮҢгӮӢгҒ®гҒ гҒҢеҖӢгҖ…гҒ®гғӘгғігӮ°йғЁе“ҒгҒқгҒ®гӮӮгҒ®гҒ«еј·еәҰгҒҢгҒӮгӮӢгҒ®гҒ§еј·еӣәгҒӘж§ӢйҖ гҒЁгҒӘгӮӢгҖӮ

гҖҖеҶҷзңҹпј–гҒҜгғӘгғігӮ°пјғпј—пҪһпјғпјҷгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒ“гҒ“гҒӢгӮүдёӯеӨ®гҒ®йҹійҒ“гҒҢжҠҳгӮҠиҝ”гҒ—гҒҰпј”жң¬гҒЁгҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгӮҸгҒӢгӮӢгҖӮгӮ№гӮҝгғғгӮҜж§ӢйҖ гҒҜйҹійҒ“гҒ®еӨүеҢ–гҒҢиүҜгҒҸгӮҸгҒӢгӮӢйғЁе“ҒгҒЁгҒӘгӮӢгҖӮ

гҖҖеҶҷзңҹпј—гҒҜгғӘгғігӮ°пјғпј‘пјҗпҪһпј‘пј’пјғгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮдёҠйғЁгҒ®гғҗгғғгӮҜгӮӯгғЈгғ“гғҶгӮЈйғЁеҲҶгҒҢзӢӯгҒҸгҒӘгҒЈгҒҰгӮҶгҒҸж§ҳеӯҗгҒҢгӮҸгҒӢгӮӢгҖӮ

гҖҖеҶҷзңҹпјҳгҒ«гғӘгғігӮ°пјғпј‘пј“пҪһпјғпј‘пј•гӮ’зӨәгҒҷгҖӮгғӘгғігӮ°пјғпј‘пј”гҒҜгғҗгғғгӮҜгӮӯгғЈгғ“гғҶгӮЈгҒ®гғӘгӮўгғ‘гғҚгғ«гҒЁгҒӘгҒЈгҒҰгҒҠгӮҠгҖҒгӮҝгғјгғҹгғҠгғ«гӮ’еҸ–гӮҠд»ҳгҒ‘гӮӢз©ҙгҒӮгҒҚгғ—гғ¬гғјгғҲгғ–гғӯгғғгӮҜгҒҢдҪҝз”ЁгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгҒ“гҒ®гғӘгғігӮ°гҒҢйҹійҒ“гӮ№гғӯгғјгғҲгҒ®й–Ӣе§ӢзӮ№гҒ§гӮӮгҒӮгӮҠгӮ№гғӯгғјгғҲгҒ®еҪўзҠ¶гҒҢиҰӢгҒҲгӮӢгҖӮ

гҖҖеҶҷзңҹпјҷгҒ«гғӘгғігӮ°пјғпј‘пј–пҪһпјғпј‘пјҳгӮ’зӨәгҒҷгҖӮгғҗгғғгӮҜгӮӯгғЈгғ“гғҶгӮЈгҒҢзөӮгӮҸгӮҠгҖҒй«ҳгҒ•гҒҢдҪҺгҒҸгҒӘгҒЈгҒҹгҖӮйҹійҒ“е№…гӮӮеӨүеҢ–гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢж§ҳеӯҗгҒҢгӮҸгҒӢгӮӢгҖӮ

гҖҖеҶҷзңҹпј‘пјҗгҒҢгғӘгғігӮ°пјғпј‘пјҷпҪһпјғпј’пј‘гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮпјғпј’пј‘гҒ§дёӢйғЁгҒ®йҹійҒ“гҒҢжҠҳгӮҠиҝ”гҒҷгҒ“гҒЁгҒҢгӮҸгҒӢгӮӢгҖӮгҒҫгҒҹгҖҒгҒ“гҒ®ж–ӯйқўгҒ§гҒҜжҠҳгӮҠиҝ”гҒ—гҒҹгӮ№гғӯгғјгғҲйғЁеҲҶгҒҢеҗҢдёҖйқўз©ҚгҒ§гҒӮгӮӢгҒ“гҒЁгӮӮгӮҸгҒӢгӮӢгҖӮ

гҖҖеҶҷзңҹпј‘пј‘гҒ«гғӘгғігӮ°пјғпј’пј’пҪһпјғпј’пј”гӮ’зӨәгҒҷгҖӮгҒ“гӮҢгҒ§гғ—гғ¬гғјгғҲгғ–гғӯгғғгӮҜгҒ«гӮҲгӮӢгғӘгғігӮ°ж§ӢйҖ гҒҜзөӮгӮҸгӮҠгҖӮпјғпј’пј”гҒ§гҒҜгғӣгғјгғіжҠҳгӮҠиҝ”гҒ—гҒ®гғӘгӮўгғ‘гғҚгғ«гҒ«гҒӨгҒӘгҒҢгӮӢж§ӢйҖ гҒҢиҰӢгҒҲгӮӢгҖӮ

гҖҖеҶҷзңҹпј‘пј’гҒ«дёӢйғЁгғӣгғјгғігҒ®жҠҳгӮҠиҝ”гҒ—йғЁеҲҶгӮ’еЎһгҒҗгғӘгӮўгғ‘гғҚгғ«гӮ’зӨәгҒҷгҖӮеүҚж–№гҒӢгӮүиҰӢгҒҲгӮӢйғЁеҲҶгҒ«гҒҜгҒҚгҒЎгӮ“гҒЁгӮҝгӮӨгғ«гғ‘гғҚгғ«гҒҢиІјгҒЈгҒҰгҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖеҶҷзңҹпј‘пј“гҒҜгӮ№гғӯгғјгғҲгҒ®жҠҳгӮҠиҝ”гҒ—йғЁеҲҶгӮ’еЎһгҒҗгғҶгғјгғ«гӮЁгғігғүгғ‘гғҚгғ«гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгғ—гғ¬гғјгғҲгғ–гғӯгғғгӮҜпј’ж®өгҒ«гӮҲгӮӢйҡҺж®өзҠ¶гҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

гҖҖеҶҷзңҹпј‘пј”гҖҒпј‘пј•гҒ«гӮ№гғӯгғјгғҲгҒЁгҒӘгӮӢгғҶгғјгғ«гғ‘гӮӨгғ—гӮ’зӨәгҒҷгҖӮгҒ“гҒ®йғЁе“ҒгҒҜеҪўзҠ¶гҒҢгӮ·гғігғ—гғ«гҒӘгҒ®гҒ§9.6mmеҺҡгҒ•гҒ®гғ–гғӯгғғгӮҜгҒ§иЈҪдҪңгҒҷгӮӢгҒҢгҖҒж—ҘгҒ®еӯ—ж§ӢйҖ гҒ§еј·еәҰгҒҜй«ҳгҒ„гҖӮгғҶгғјгғ«гғ‘гӮӨгғ—гҒ«гҒҜеҶҷзңҹпј‘пј”гҒ®гғҶгғјгғ«гғ‘гӮӨгғ—AгҒЁеҶҷзңҹпј‘пј•гҒ®гғҶгғјгғ«гғ‘гӮӨгғ—BгҒҢгҒӮгӮҠгҖҒгғҶгғјгғ«гғ‘гӮӨгғ—AгҒ«гҒҜдёӢйғЁгҒ«иЈңеј·гӮ№гғҶгғјгҒЁгҒ®жҺҘз¶ҡйғЁгҖҒгҒҫгҒҹгҖҒжң¬дҪ“гҒЁгҒ®жҺҘеҗҲгӮ’е®№жҳ“гҒ«гҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ®е·ҘеӨ«гҒҢгҒӮгӮӢгҖӮгҒ“гӮҢгҒҜгӮҝгӮӨгғ«гғ‘гғҚгғ«гҒ§дёҖйғЁгҒ®гғқгғғгғҒгӮ’еҲ¶йҷҗгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§жҺҘеҗҲгҒ«еҝ…иҰҒгҒӘеҠӣгӮ’жёӣгӮүгҒҷгӮӮгҒ®гҒ§гҖҒгғЎгғігғҶгғҠгғігӮ№жҷӮгҒ«гӮӮе®№жҳ“гҒӘеҲҶи§ЈгҖҒзө„гҒҝз«ӢгҒҰгӮ’еҸҜиғҪгҒ«гҒҷгӮӢгҖӮ

гҖҖгғҶгғјгғ«гғ‘гӮӨгғ—гӮ’AгҖҒBпј’гҒӨгҒ«еҲҶгҒ‘гҒҹгҒ®гҒҜBгӮ’еӨ–гҒ—гҒҹгӮ·гғ§гғјгғҲгғҙгӮЎгғјгӮёгғ§гғігӮӮиЁҲз”»гҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгҒӢгӮүгҒӘгҒ®гҒ гҒҢгҖҒе®ҹйҡӣгҒҜжҖ§иғҪзҡ„гҒӘзҗҶз”ұгҒӢгӮүгӮ·гғ§гғјгғҲгғҙгӮЎгғјгӮёгғ§гғігҒҜе®ҹзҸҫгҒ—гҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҖӮ

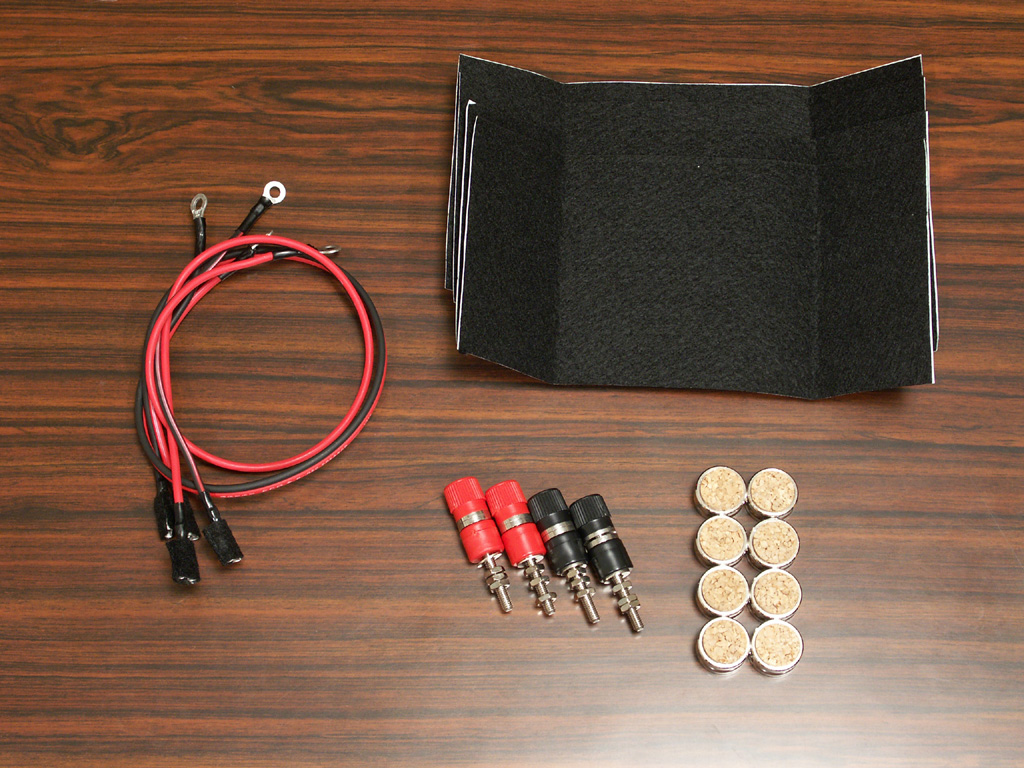

гҖҖеҶҷзңҹпј‘пј–гҒ«е°Ҹзү©йғЁе“ҒгҖҒиЈңеј·гӮ№гғҶгғјгҒЁйҹійҒ“гҒ®дёҖйғЁгӮ’иӘҝж•ҙгҒҷгӮӢгғ‘гғјгғ„гӮ’зӨәгҒҷгҖӮиЈңеј·гӮ№гғҶгғјгҒҜгғҶгғјгғ«гғ‘гӮӨгғ—гҒҢжҠҳгӮҢгҒӘгҒ„гӮҲгҒҶгҒ«дёӢгҒӢгӮүж”ҜгҒҲгӮӢйғЁе“ҒгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖеҶҷзңҹпј‘пј—гҒ«гҒқгҒ®д»–гҒ®йғЁе“ҒгҒЁгҒ—гҒҰжҺҘз¶ҡгӮұгғјгғ–гғ«гҖҒгӮҝгғјгғҹгғҠгғ«гҖҒгӮӨгғігӮ·гғҘгғ¬гғјгӮҝгғјгҖҒеҗёйҹіжқҗгҒ®гғ•гӮ§гғ«гғҲгӮ·гғјгғ«гӮ’зӨәгҒҷгҖӮжңҖзөӮзҡ„гҒ«гҒҜгҒ“гҒ®гғ•гӮ§гғ«гғҲгӮ·гғјгғ«гҒҜгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒ®гғһгӮ°гғҚгғғгғҲгҒЁе№ІжёүгҒ—гҒҹгҒ®гҒ§еӨ–гҒҷгҒ“гҒЁгҒ«гҒӘгҒЈгҒҹгҖӮгғҗгғғгӮҜгғӯгғјгғүгғӣгғјгғігҒ®гғҗгғғгӮҜгӮӯгғЈгғ“гғҶгӮЈгҒ«гҒҜеҗёйҹіжқҗгҒҜгҒӘгҒҸгҒҰгӮӮе•ҸйЎҢгҒҜгҒӘгҒ„гҒ гӮҚгҒҶгҖӮ

|

пј”пјҺ зө„гҒҝз«ӢгҒҰйҒҺзЁӢ |

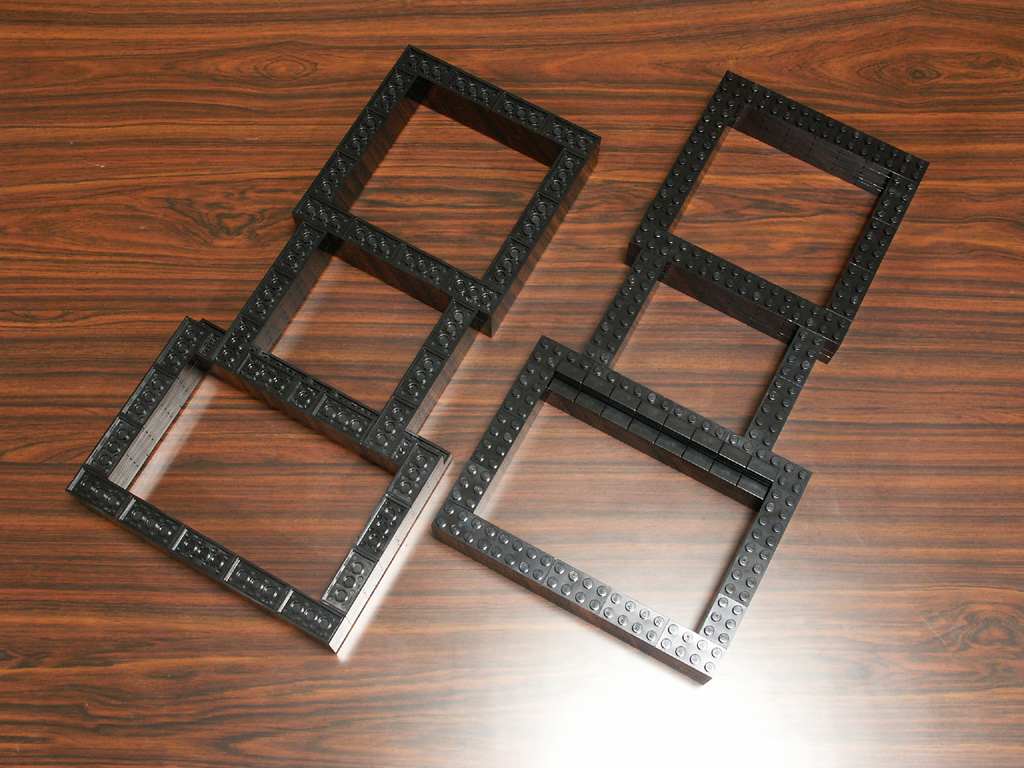

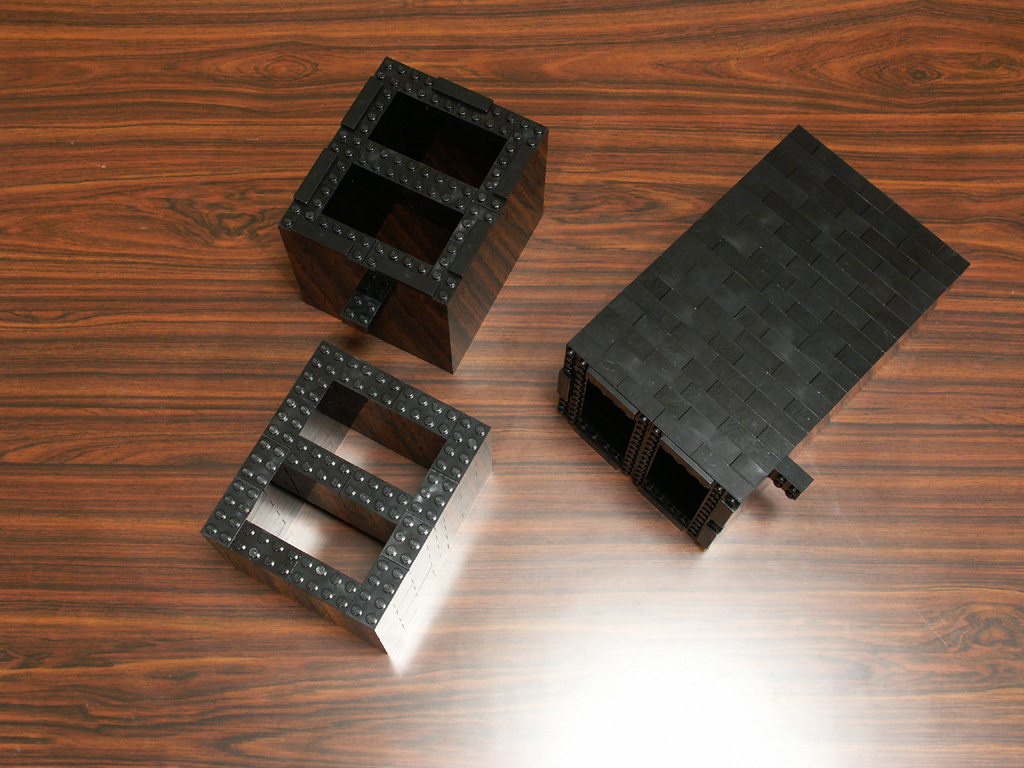

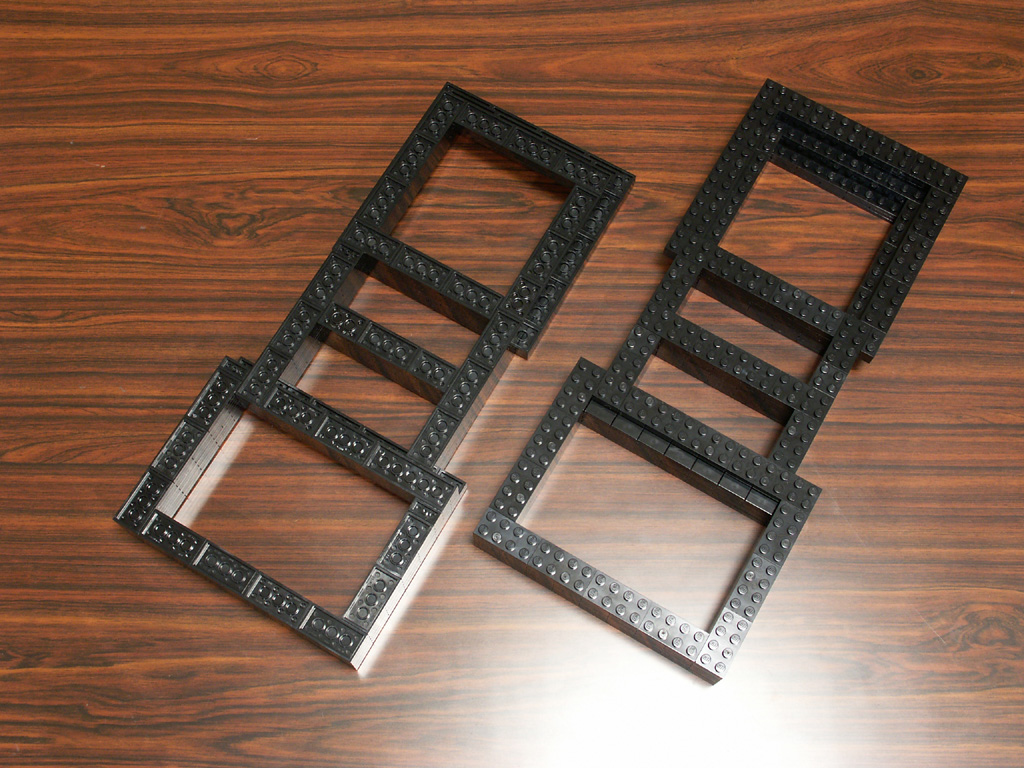

гҖҖгҒҫгҒҡгҒҜеҗ„гғӘгғігӮ°йғЁе“ҒгҒ®зө„гҒҝеҗҲгӮҸгҒӣгҒӢгӮүе§ӢгӮҒгӮӢгҖӮгғӘгғігӮ°пјғпј‘пҪһпјғпј“гӮ’зө„гҒҝеҗҲгӮҸгҒӣгҒҹйғЁе“ҒгӮ’еҶҷзңҹпј‘пјҳгҒ«зӨәгҒҷгҖӮеј·еәҰгҒ®й«ҳгҒ„гғ•гғӯгғігғҲгғ‘гғҚгғ«гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮиЈҸйқўгҒ«гҒҜйҹійҒ“гҒ®жҠҳгӮҠиҝ”гҒ—йғЁеҲҶгӮ’иӘҝж•ҙгҒҷгӮӢгғ–гғӯгғғгӮҜгҒҢд»ҳгҒ„гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

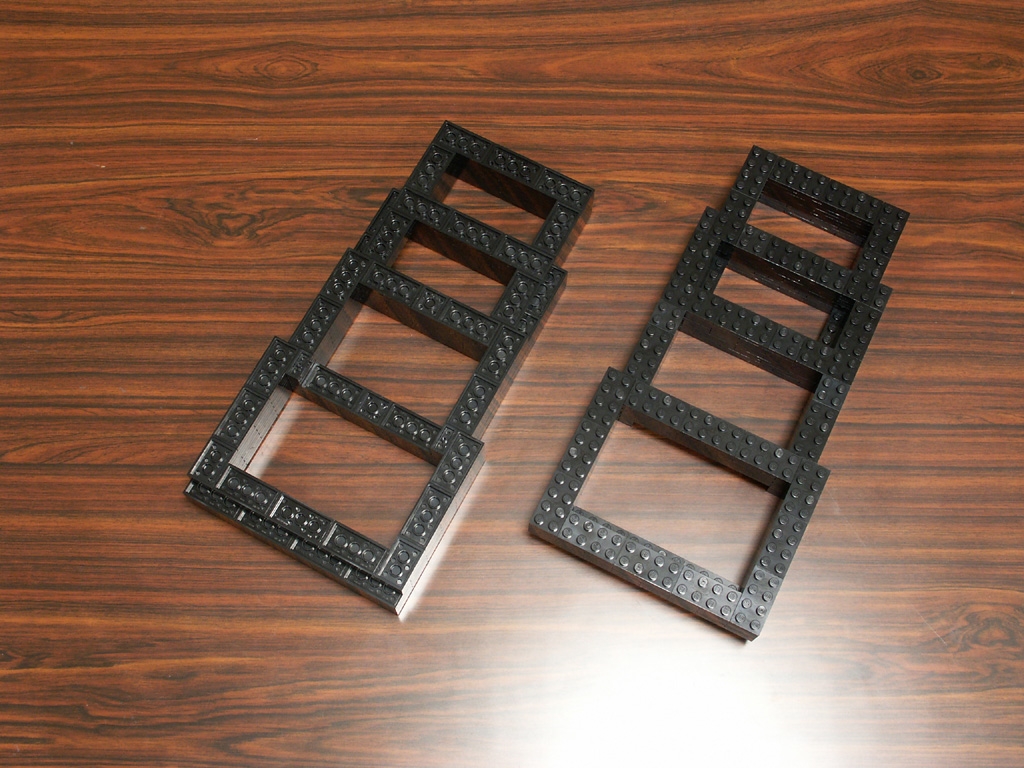

гҖҖеҶҷзңҹпј‘пјҷпҪһпј’пј‘гҒ®гғ‘гғҚгғ«йғЁе“ҒгҒҜгҒқгӮҢгҒһгӮҢгғӘгғігӮ°пјғпј”пҪһпјғпј–гҖҒгғӘгғігӮ°пјғпј—пҪһпјғпјҷгҖҒгғӘгғігӮ°пјғпј‘пјҗпҪһпјғпј‘пј’гӮ’зө„гҒҝеҗҲгӮҸгҒӣгҒҹгӮӮгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒ“гӮҢгӮүгҒ®гғ‘гғҚгғ«йғЁе“ҒгҒҜгғ—гғ¬гғјгғҲгғ–гғӯгғғгӮҜпјҷж®өгҒ®28.8mmеҺҡгҒ•гҒ§гҒӮгӮҠгҖҒгҒІгҒӯгӮҠеј·еәҰгӮӮй«ҳгҒ„гҖӮ

гғ‘гғҚгғ«пјғпј—пҪһпјғпјҷзө„гҒҝз«ӢгҒҰ

гғ‘гғҚгғ«пјғпј‘пјҗпҪһпјғпј‘пј’зө„гҒҝз«ӢгҒҰ

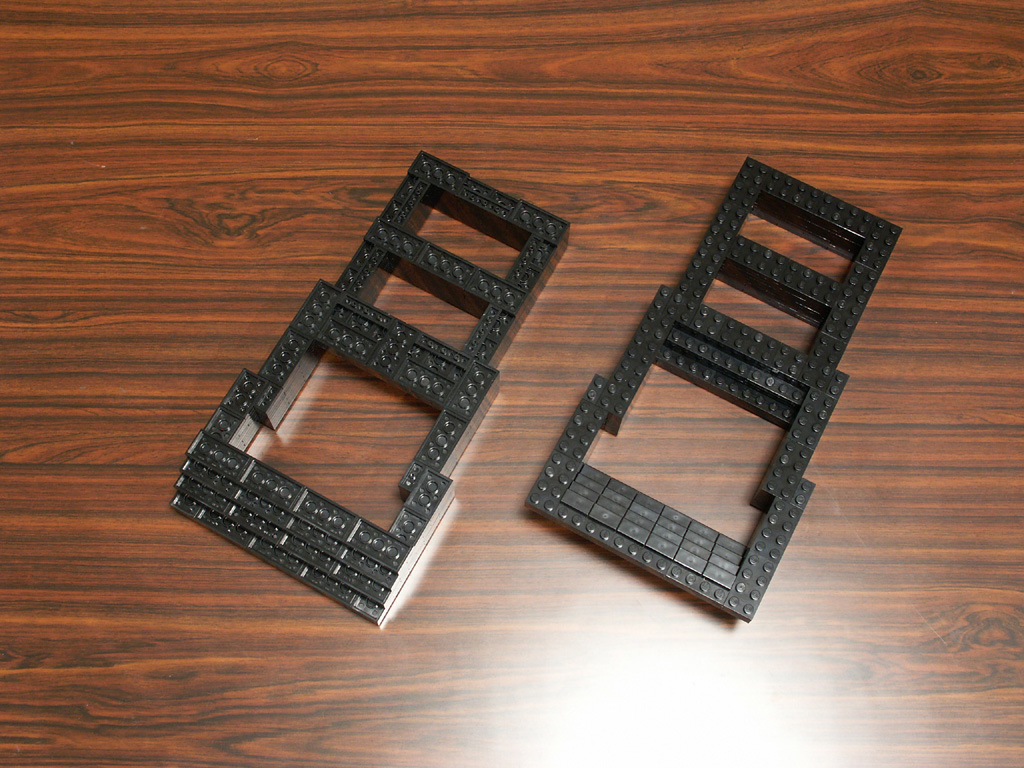

гҖҖеҶҷзңҹпј’пј’гҒҜгғӘгғігӮ°пјғпј‘пј“пҪһпјғпј‘пј•гӮ’зө„гҒҝеҗҲгӮҸгҒӣгҒҹйғЁе“ҒгҒ§гҖҒгӮҝгғјгғҹгғҠгғ«гғ‘гғҚгғ«гҒЁгҒӘгӮӢгҖӮгӮҝгғјгғҹгғҠгғ«гҒҜгӮұгғјгғ–гғ«жҺҘз¶ҡжҷӮгҒ«еҠӣгҒҢгҒӢгҒӢгӮӢгҒ®гҒ§зү№гҒ«еј·еӣәгҒ«зө„гҒҝз«ӢгҒҰгӮӢеҝ…иҰҒгҒҢгҒӮгӮӢгҒҢгҖҒгҒ“гҒ®гӮ№гӮҝгғғгӮҜе·Ҙжі•гҒ§гҒҜеҚҒеҲҶгҒӘеј·еәҰгҒҢеҫ—гӮүгӮҢгҒҹгҖӮ

гҖҖеҶҷзңҹпј’пј“пҪһпј’пј•гҒҜгҒқгӮҢгҒһгӮҢгғӘгғігӮ°пјғпј‘пј–пҪһпјғпј‘пјҳгҖҒгғӘгғігӮ°пјғпј‘пјҷпҪһпјғпј’пј‘гҖҒгғӘгғігӮ°пјғпј’пј’пҪһпјғпј’пј”гӮ’зө„гҒҝеҗҲгӮҸгҒӣгҒҹгӮӮгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮеҶҷзңҹпј’пј•гҒ®гғ‘гғҚгғ«пјғпј’пј’пҪһпјғпј’пј”гҒҜжңҖзөӮйҹійҒ“жҠҳгӮҠиҝ”гҒ—йғЁгҒ®йҡҺж®өж§ӢйҖ гҒЁгҒӘгӮӢгҖӮ

гӮҝгғјгғҹгғҠгғ«гғ‘гғҚгғ«зө„гҒҝз«ӢгҒҰ

гғ‘гғҚгғ«пјғпј‘пј–пҪһпјғпј‘пјҳзө„гҒҝз«ӢгҒҰ

гғ‘гғҚгғ«пјғпј‘пјҷпҪһпјғпј’пј‘зө„гҒҝз«ӢгҒҰ

гғ‘гғҚгғ«пјғпј’пј’пҪһпјғпј’пј”зө„гҒҝз«ӢгҒҰ

гҖҖеҶҷзңҹпј’пј–гҒҜгғҶгғјгғ«гғ‘гӮӨгғ—AгҒЁBгҒ®зө„гҒҝеҗҲгӮҸгҒӣгҖӮгғҶгғјгғ«гғ‘гӮӨгғ—AгҒҜпј‘пјҗж®өгҖҒBгҒҜпјҳж®өгҒӘгҒ®гҒ§гҒ“гҒ®йғЁе“ҒгҒ гҒ‘гҒ§пј‘пјҳж®өгҒ®173mmгҒ®й•·гҒ•гҒҢгҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖгғҶгғјгғ«гӮЁгғігғүгғ‘гғҚгғ«гӮ’гғҶгғјгғ«гғ‘гӮӨгғ—гҒ«д»ҳгҒ‘гӮӢгҖӮпјҲеҶҷзңҹпј’пј—пјүгҖӮ

гҖҖжң¬дҪ“йғЁеҲҶгҒ®зө„гҒҝз«ӢгҒҰгҒ«е…ҘгӮӢгҖӮ

гғ‘гғҚгғ«пјғпј”пҪһпјғпј–гҒЁгғ‘гғҚгғ«пјғпј—пҪһпјғпјҷгӮ’зө„гҒҝеҗҲгӮҸгҒӣгӮӢгҖӮпјҲеҶҷзңҹпј’пјҳпјү

гғ•гғӯгғігғҲгғ‘гғҚгғ«гӮ’е…ҲгҒ«еҸ–гӮҠд»ҳгҒ‘гҒӘгҒ„гҒ®гҒҜеүҚйқўгҒҢе№ігӮүгҒӘгғ‘гғҚгғ«пјғпј”пҪһпјғпј–гӮ’дёӢгҒ«гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§е®№жҳ“гҒӘжҺҘеҗҲдҪңжҘӯгҒҢиЎҢгҒҲгӮӢгҒӢгӮүгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮзө„гҒҝз«ӢгҒҰгҒ®й ҶеәҸгӮӮеӨ§еҲҮгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖеҫҢеҒҙгҒ«гғ‘гғҚгғ«пјғпј‘пјҗпҪһпјғпј‘пј’гӮ’еҸ–гӮҠд»ҳгҒ‘гӮӢгҖӮпјҲеҶҷзңҹпј’пјҷпјү

гҒ“гӮҢгҒ§пјғпј”пҪһпјғпј‘пј’гҒ®пј’пј—ж®өгҖҒ86.4mmгҒ®ж§ӢйҖ дҪ“гҒҢгҒ§гҒҚдёҠгҒҢгӮӢгҖӮд»ҠеӣһгҒ®пј”пјҗеҸ·ж©ҹгҒ§гҒҜе…ҲгҒ«гғ—гғ¬гғјгғҲгғ–гғӯгғғгӮҜпј“ж®өгҒ®гғӘгғігӮ°гӮ’йҖ гӮҠгҖҒгҒ“гӮҢгӮ’пј“жһҡзө„гҒҝеҗҲгӮҸгҒӣгҒҰеҗ„гғ‘гғҚгғ«гӮ’иЈҪдҪңгҒ—гҖҒгҒ•гӮүгҒ«гҒ“гӮҢгӮүгӮ’з©ҚгҒҝдёҠгҒ’гҒҰгҒ„гҒҸгӮ№гӮҝгғғгӮҜе·Ҙжі•гӮ’иЎҢгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒҢгҖҒгҒ“гҒ®йқўеҖ’гҒӘдҪңжҘӯгҒЁгҒ—гҒҹгҒ®гҒҜиӨҮйӣ‘гҒӘж§ӢйҖ гӮ’й–“йҒ•гҒҲгҒӘгҒҸзө„гҒҝз«ӢгҒҰгӮӢгҒҹгӮҒгҒ®е·ҘеӨ«гҒӘгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖгӮҝгғјгғҹгғҠгғ«гғ‘гғҚгғ«гҒ®зө„гҒҝз«ӢгҒҰгӮ’еҶҷзңҹпј“пјҗгҒ«зӨәгҒҷгҖӮгҒ“гҒ“гҒ§й…Қз·ҡгӮұгғјгғ–гғ«гӮӮеҸ–гӮҠд»ҳгҒ‘гҒҰгҒ—гҒҫгҒҶгҖӮй…Қз·ҡгӮұгғјгғ–гғ«гҒ«гҒҜгӮҝгғјгғҹгғҠгғ«жҺҘз¶ҡз”ЁгҒ®M4з«ҜеӯҗгҒЁгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲжҺҘз¶ҡз”ЁгҒ®гӮ®гғңгӮ·з«ҜеӯҗгҒҢд»ҳгҒ‘гҒҰгҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖз¶ҡгҒ„гҒҰгӮҝгғјгғҹгғҠгғ«гғ‘гғҚгғ«гҒ®еҸ–гӮҠд»ҳгҒ‘гӮ’еҶҷзңҹпј“пј‘гҒ«зӨәгҒҷгҖӮ

гҖҖгғ‘гғҚгғ«пјғпј‘пј–пҪһпјғпј‘пјҳгҒ®еҸ–гӮҠд»ҳгҒ‘гӮ’еҶҷзңҹпј“пј’гҒ«гҖҒгғ‘гғҚгғ«пјғпј‘пјҷпҪһпјғпј’пј‘гҒ®еҸ–гӮҠд»ҳгҒ‘гӮ’еҶҷзңҹпј“пј“гҒ«зӨәгҒҷгҖӮгғ‘гғҚгғ«пјғпј‘пјҷпҪһпјғпј’пј‘гҒ«гҒҜгғӣгғјгғідёӢйғЁгҒ«йҹійҒ“иӘҝж•ҙйғЁе“ҒгӮ’еҝҳгӮҢгҒҡгҒ«иЈ…зқҖгҒҷгӮӢгҖӮ

гҖҖеҶҷзңҹпј“пј”гҒ«гғ‘гғҚгғ«пјғпј’пј’пҪһпјғпј’пј”гҒ®еҸ–гӮҠд»ҳгҒ‘гӮ’зӨәгҒҷгҖӮеүҚйқўгӮ’дёҠгҒ«гҒ—гҒҰгғ•гғӯгғігғҲгғ‘гғҚгғ«гӮ’еҸ–гӮҠд»ҳгҒ‘гӮӢгҖӮпјҲеҶҷзңҹпј“пј•пјү

зө„гҒҝдёҠгҒҢгҒЈгҒҹгҒ“гҒ®жң¬дҪ“гҒ®йҹійҒ“ж§ӢйҖ гҒҜгҒЁгҒҰгӮӮиӨҮйӣ‘гҒӘйҖ еҪўгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гғ‘гғҚгғ«пјғпј‘пј–пҪһпјғпј‘пјҳеҸ–гӮҠд»ҳгҒ‘

гғ‘гғҚгғ«пјғпј‘пјҷпҪһпјғпј’пј‘еҸ–гӮҠд»ҳгҒ‘

гғ‘гғҚгғ«пјғпј’пј’пҪһпјғпј’пј”еҸ–гӮҠд»ҳгҒ‘

гғ•гғӯгғігғҲгғ‘гғҚгғ«еҸ–гӮҠд»ҳгҒ‘

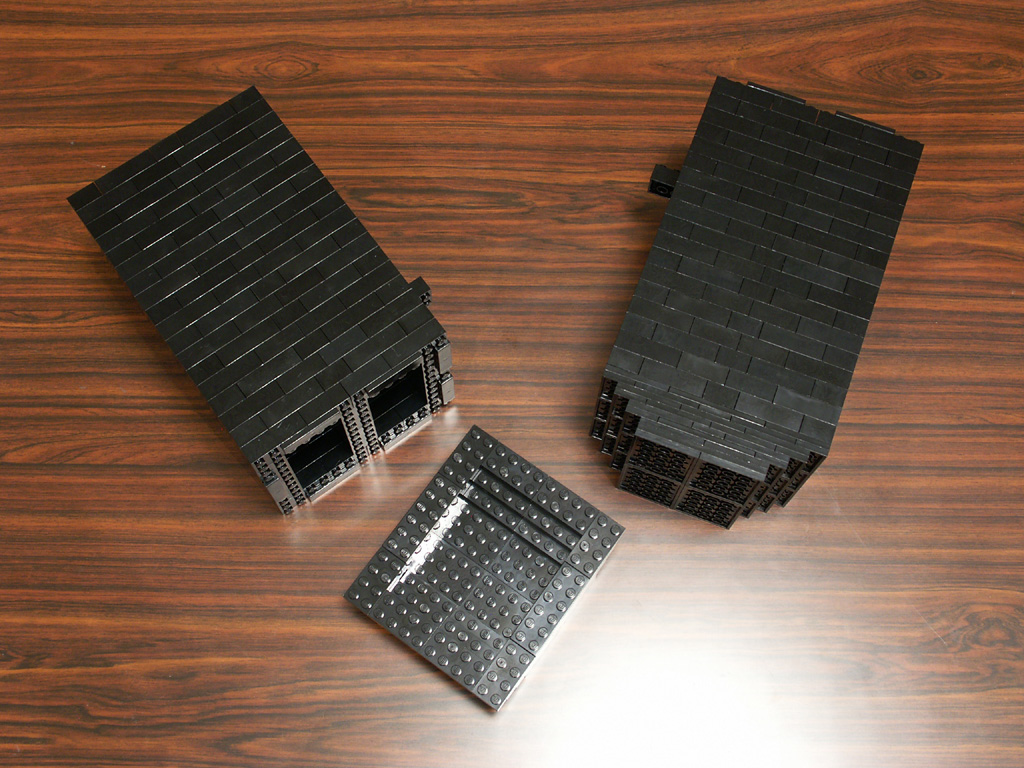

гҖҖгғӘгӮўгғ‘гғҚгғ«гҒЁиЈңеј·гӮ№гғҶгғјгӮ’еҸ–гӮҠд»ҳгҒ‘гҒҰпјҲеҶҷзңҹпј“пј–пјүгӮЁгғігӮҜгғӯгғјгӮёгғЈжң¬дҪ“йғЁеҲҶгҒ®зө„гҒҝз«ӢгҒҰе®ҢдәҶгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒ“гҒ“гҒҫгҒ§гҒҜгҖҒгҒҷгҒ№гҒҰгғ—гғ¬гғјгғҲгғ–гғӯгғғгӮҜгҒ§ж§ӢжҲҗгҒ•гӮҢгҒҰгҒҠгӮҠгҖҒеҜҶеәҰгҒҢй«ҳгҒҸгҖҒйҮҚгҒҸгҖҒеј·еәҰгҒ®гҒӮгӮӢж§ӢйҖ дҪ“гҒҢгҒ§гҒҚгҒҹгҖӮ

гҖҖжңҖеҫҢгҒ«гғҶгғјгғ«гғ‘гӮӨгғ—гӮ’еҸ–гӮҠд»ҳгҒ‘гҒҰзү№з•°гҒӘеҪўзҠ¶гҒ®гӮЁгғігӮҜгғӯгғјгӮёгғЈгҒЁгҒӘгӮӢгҖӮпјҲеҶҷзңҹпј“пј—пјү

гҒ“гҒ®гғҶгғјгғ«гғ‘гӮӨгғ—гҒҜгғЎгғігғҶгғҠгғігӮ№гҖҒеҸҺзҙҚгҖҒйҒӢжҗ¬жҷӮгҒ«гӮӮе®№жҳ“гҒ«еҲҶи§ЈгҖҒжҺҘеҗҲгҒҢгҒ§гҒҚгӮӢгҖӮ

гҖҖеҶҷзңҹпј“пјҳгҒ®гӮҲгҒҶгҒ«гғҗгғғгӮҜгӮӯгғЈгғ“гғҶгӮЈгҒ«еҗёйҹігӮ·гғјгғҲгӮ’е…ҘгӮҢгҒҹгҖӮгҒ“гҒ®гғ•гӮ§гғ«гғҲгӮ·гғјгғҲгҒҜжҺҘзқҖгғҶгғјгғ—д»ҳгҒҚгҒ гҒҢгҖҒгҒӮгҒЁгҒӢгӮүеӨ–гҒӣгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«и»ҪгҒҸд»ҳгҒ‘гҒҰгҒӮгӮӢгҖӮгӮӨгғігӮ·гғҘгғ¬гғјгӮҝгғјгӮӮиІјгӮҠд»ҳгҒ‘гҒҹгҖӮд»ҠеӣһгҒҜгӮ·гғ«гғҗгғјгӮҝгӮӨгғ—гӮ’йҒёгӮ“гҒ гҒ®гҒ§й«ҳзҙҡж„ҹгҒҢгҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгғўгӮёгғҘгғјгғ«гӮ’иЈ…зқҖгҒ—гҒҰгҒҷгҒ№гҒҰгҒ®зө„гҒҝз«ӢгҒҰгҒ®е®ҢдәҶгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮпјҲеҶҷзңҹпј“пјҷпјү

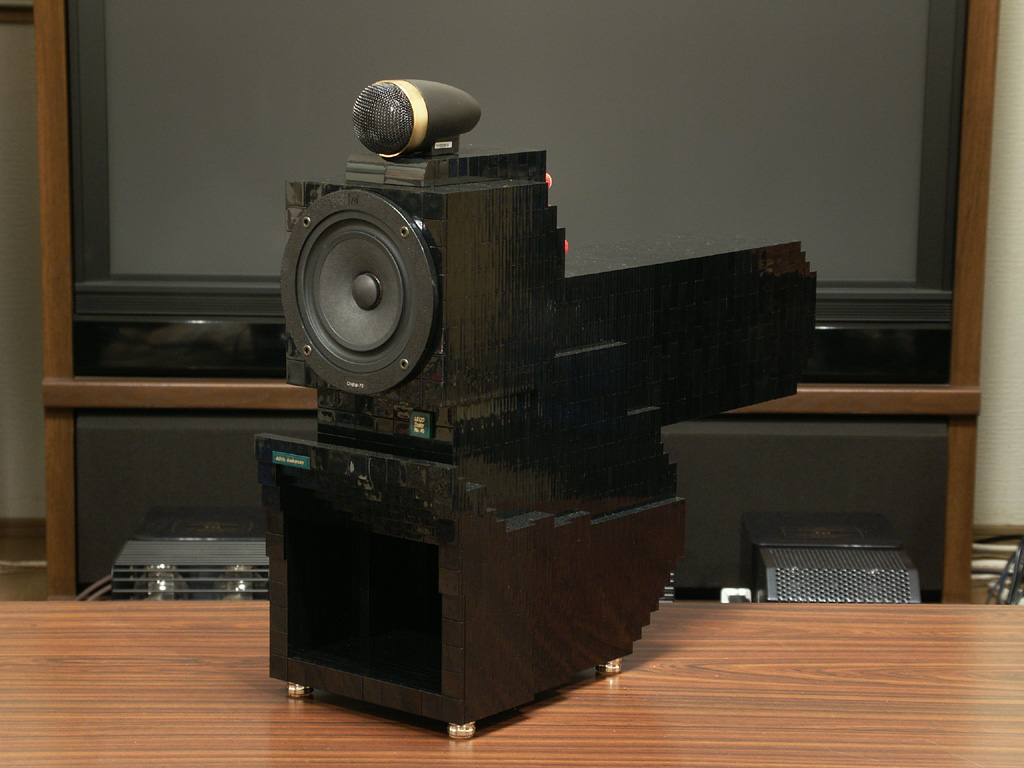

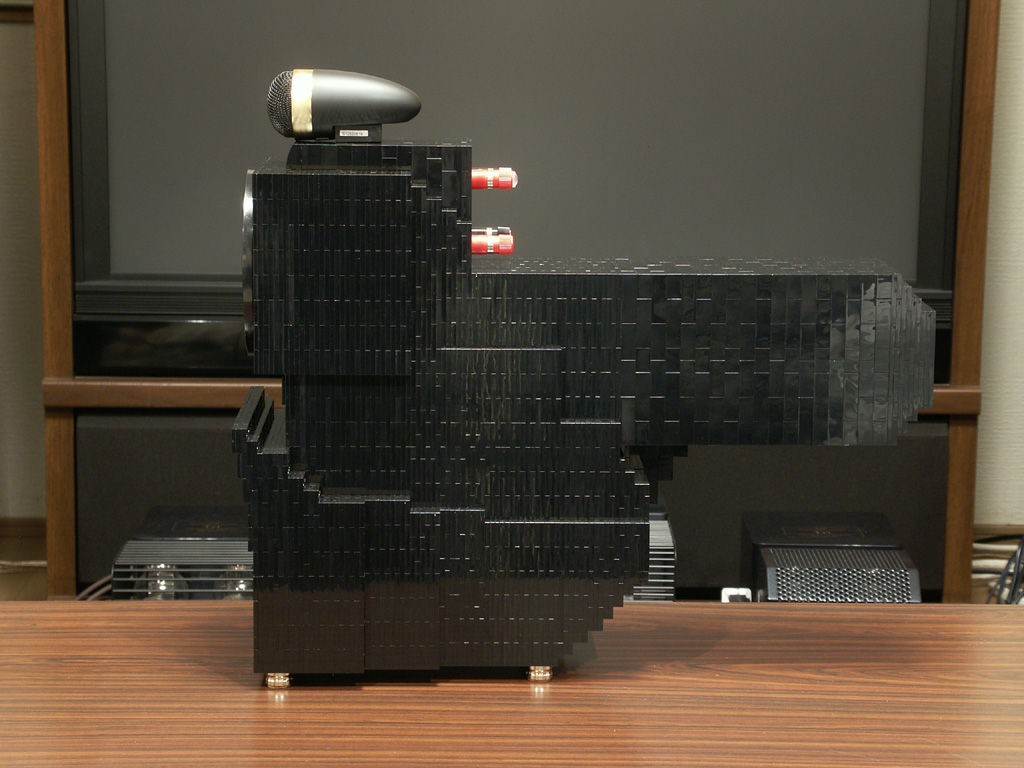

гҖҖпј”пјҗеҸ·ж©ҹгҒ®еӨ–иҰігӮ’еҶҷзңҹпј”пјҗпҪһпј”пј’гҒ«зӨәгҒҷгҖӮйҮ‘з®ЎжҘҪеҷЁгӮ’гӮӨгғЎгғјгӮёгҒ—гҒҹгғӣгғјгғійҖ еҪўгҒҢгӮҸгҒӢгӮӢгҖӮLEGOгҒ§гҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°йҖ гӮҢгҒӘгҒ„зӢ¬иҮӘгҒ®гғҮгӮ¶гӮӨгғігҒӘгҒ®гҒ гҖӮ

|

пј•пјҺ и©ҰиҒҙгҒЁж”№иүҜ |

гҖҖж—©йҖҹиҒҙгҒ„гҒҰиҰӢгӮҲгҒҶгҖӮпјҲеҶҷзңҹпј”пј“пјү

гҒЁгҒ“гӮҚгҒҢгғ»гғ»гғ»гғӣгғјгғігғӯгғјгғүгҒӮгӮ“гҒҫгӮҠгҒҢгҒӢгҒӢгӮүгҒӘгҒ„пјҒгҖҖгӮ·гғ§гғңгғңпҪһгғігҖӮ

д»ҠеӣһгӮӮдёҖзӯӢзё„гҒ§гҒҜиЎҢгҒӢгҒӘгҒ„гҒӘгҒӮгҖӮ

гҖҖдәҲжғігҒҜгҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгҒ“гҒЁгҒ гҒҢPE-101AгҒҜгҒ“гҒ®зҙ°й•·гҒ„гғҗгғғгӮҜгғӯгғјгғүгғӣгғјгғігҒ«гҒҜеҗ‘гҒӢгҒӘгҒ„гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒ®гӮҲгҒҶгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒқгҒ“гҒ§гҖҒеүҚеӣһгҒ®пј“пјҷеҸ·ж©ҹгҒ®гғҶгӮ№гғҲгҒ§и©•дҫЎгҒҢй«ҳгҒӢгҒЈгҒҹPARC Audio DCU-F121AгҒ«е…ҘгӮҢжӣҝгҒҲгҒҹгҖӮгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгғўгӮёгғҘгғјгғ«гҒҜиҰҸж јеҢ–гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒ§дәӨжҸӣгҒҜе®№жҳ“гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮпјҲеҶҷзңҹпј”пј”пјү

гҖҖзөҗжһңгҒҜгҒӘгҒӢгҒӘгҒӢиүҜеҘҪгҖӮдҪҺйҹіеҹҹгҒ®иҝ«еҠӣгҒҢеҮәгҒҰгҒҚгҒҹгҖӮж„ҸеҢ зҡ„гҒ«гӮӮгҒ“гҒ®гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒҜзҷҪгҒ„гғһгӮ°гғҚгӮ·гӮҰгғ гӮігғјгғігҒЁгӮҙгғјгғ«гғүгҒ®гӮ»гғігӮҝгғјгӮӯгғЈгғғгғ—гҒ«й«ҳзҙҡж„ҹгҒҢгҒӮгӮҠгӮ«гғғгӮіиүҜгҒ„гҖӮгҒІгҒЁгҒҫгҒҡпј”пјҗеҸ·ж©ҹгҒҜDCU-F121AгҒ®иЈ…зқҖгҒ§е®ҢжҲҗгҒЁгҒ—гҒҹгҖӮж”№гӮҒгҒҰеӨ–иҰігӮ’еҶҷзңҹпј”пј•гҖҒпј”пј–гҒ«зӨәгҒҷгҖӮгҒҫгҒҹгҖҒгғҗгғғгӮёгҒЁгӮЁгғігғ–гғ¬гғ йғЁеҲҶгӮ’еҶҷзңҹпј”пј—гҒ«зӨәгҒҷгҖӮ

|

пј–пјҺ гҒ•гӮүгҒӘгӮӢж”№иүҜ |

гҖҖе®ҢжҲҗгҒ—гҒҹгҒЁжҖқгҒЈгҒҹпј”пјҗеҸ·ж©ҹгҒ§гҒӮгӮӢгҒҢгҖҒгҒ©гҒҶгӮӮгҒҫгҒ жәҖи¶ігҒ§гҒҚгҒӘгҒ„гҖӮгҒ“гҒ®гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгӮ·гӮ№гғҶгғ гҒҜгӮӮгҒЈгҒЁгғқгғҶгғігӮ·гғЈгғ«гҒҢй«ҳгҒ„гҒҜгҒҡгҒ гҖӮз§ҒгҒ®гғҗгғғгӮҜгғӯгғјгғүгғӣгғјгғігҒ«еҜҫгҒҷгӮӢйҹігҒ®гӮӨгғЎгғјгӮёгҒҜж”»ж’ғзҡ„гҒӘгҒ»гҒ©гҒ®з”ҹгҖ…гҒ—гҒ•гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒ®зӣёжҖ§гҒӢгӮӮгҒ—гӮҢгҒӘгҒ„гҖӮзҸҫеңЁиЈ…зқҖгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢDCU-F121AгҒҜгғһгӮ°гғҚгғғгғҲгӮӮеј·еҠӣгҒӘгҒҜгҒҡгҒ§гҒӮгӮӢгҒҢгҖҒйҖҶгҒ«еӨ§гҒҚгҒҷгҒҺгҒҰгғҗгғғгӮҜгӮӯгғЈгғ“гғҶгӮЈгҒ«дҪҷиЈ•гҒҢгҒӘгҒ„гҒ“гҒЁгҒҢж°—гҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гҒҹгҖӮгғҗгғғгӮҜгӮӯгғЈгғ“гғҶгӮЈеҶ…гҒ®гғһгӮ°гғҚгғғгғҲгҒ«гӮҲгӮӢж°—жөҒжҠөжҠ—гҒҜгғӣгғјгғій§ҶеӢ•гҒ®еҰЁгҒ’гҒЁгҒӘгӮҠе•ҸйЎҢгҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒӢгҒЁжҖқгҒҶгҖӮгғҗгғғгӮҜгғӯгғјгғүгғӣгғјгғігҒ«гҒҜгҒ§гҒӢгҒ„гғһгӮ°гғҚгғғгғҲпјҒгҒЁиҖғгҒҲгҖҒPE-101AгӮ„DCU-F121AгӮ’иЈ…зқҖгҒ—гҒҹгҒҢгҖҒгҒ“гҒ®90mmПҶгҒ®гғһгӮ°гғҚгғғгғҲгҒҜгғҗгғғгӮҜгӮӯгғЈгғ“гғҶгӮЈгҒ®ж–ӯйқўз©Қ92cm2гҒ«еҜҫгҒ—гҒҰ69%гӮӮгҒ®йқўз©ҚжҜ”гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒ“гӮҢгҒ§гҒҜйҡҷй–“гӮ’йҖҡгҒЈгҒҰиғҢең§гҒҢжҠңгҒ‘гӮӢгҒ—гҒӢгҒӘгҒ„гҖӮпјҲеҶҷзңҹпј”пјҳпјү

гҒқгҒ“гҒ§гҖҒпј’пј’еҸ·ж©ҹпјҲ第14е ұпјүгҒӢгӮүTangBandгҖҖW4-1320SJгӮ’жҢҒгҒЈгҒҰгҒҚгҒҹгҖӮ

гҒ“гҒ®гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒҜгғҚгӮӘгӮёгӮҰгғ гғһгӮ°гғҚгғғгғҲгҒ§гӮігғігғ‘гӮҜгғҲгҒ гҒҢеј·еҠӣгҖӮгӮөгӮӨгӮәгҒҜ52mmПҶгҒӘгҒ®гҒ§йқўз©ҚжҜ”гҒҜ23%гҒ§жёҲгӮҖгҖӮз«№з№Ҡз¶ӯе…ҘгӮҠгҒ®гғҡгғјгғ‘гғјгӮігғјгғігҒ®йҹіиіӘгӮӮж°—гҒ«гҒ„гҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгғўгғҮгғ«гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮQеҖӨгӮӮ0.35гҒЁеҚҒеҲҶгҒ«дҪҺгҒ„гҖӮпјҲеҶҷзңҹпј”пјҷпјү

гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲдәӨжҸӣгҒ®зөҗжһңгҒҜгғ»гғ»гғ»дҪҺйҹіеҹҹгҒ®гғ¬гӮ№гғқгғігӮ№гҒҢгҒ•гӮүгҒ«ж”№е–„гҒ—гҒҹгҖӮпјҲеҶҷзңҹпј•пјҗпјү

гҖҖгҒ гҒҢгҖҒгҒҫгҒ зү©и¶ігӮҠгҒӘгҒ„гҖӮж¬ІжұӮгҒ«гҒҜгҒҚгӮҠгҒҢз„ЎгҒ„пјҹгғ»гғ»гғ»гҒ„гӮ„зӣ®жЁҷгҒҢй«ҳгҒ„гҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

|

пј—пјҺ пј”пјҗеҸ·ж©ҹVersionпј’гҒ®иЈҪдҪң |

гҖҖпј”пјҗеҸ·ж©ҹгҒ«гҒҜгғ‘гғҜгғ•гғ«гҒӘиҝ«еҠӣгҒӮгӮӢдҪҺйҹіеҹҹгӮ’жңҹеҫ…гҒ—гҒҹгҖӮгҒқгҒ“гҒ§гҖҒгғ•гғ«гғ¬гғігӮёгғҰгғӢгғғгғҲгҒ®жҗӯијүгӮ’гӮ„гӮҒгҒҰгӮҰгғјгғҸгғјгӮ’е…ҘгӮҢгҒҰгҒҝгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гҒҷгӮӢгҖӮзӢ¬з«ӢеһӢгҒ®гғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјгӮ’ијүгҒӣгҒҹпј’гӮҰгӮ§гӮӨгӮ·гӮ№гғҶгғ гҖҒVersionпј’гҒёгҒ®ж”№йҖ гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮпј’гӮҰгӮ§гӮӨеҢ–гҒ—гҖҒгғ•гғ«гғ¬гғігӮёгғҰгғӢгғғгғҲгҒ®гғЎгғӘгғғгғҲгҒҢеӨұгӮҸгӮҢгӮӢгҒ“гҒЁгҒҜж®ӢеҝөгҒ§гҒӮгӮӢгҒҢгҖҒгғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјгҒ®иҝҪеҠ гҒҜгҒқгӮҢгӮ’иЈңгҒЈгҒҰдҪҷгӮҠгҒӮгӮӢгҖӮгғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјгҒ®зҫҺгҒ—гҒ„й«ҳйҹіеҹҹгӮӮйӯ…еҠӣгҒӘгҒ®гҒ гҖӮ

гҖҖ10cmгҒ®гӮҰгғјгғҸгғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒЁгҒ—гҒҰгҒҜMarkAudioгҒ®CHBW-70гӮ’йҒёжҠһгҒ—гҒҹгҖӮпјҲеҶҷзңҹпј•пј‘пјү

пј“пјҷеҸ·ж©ҹгҒ§дҪҝз”ЁгҒ—гҒҹгғ•гғ«гғ¬гғігӮёгғҰгғӢгғғгғҲCHR-70гҒЁеҗҢгҒҳгғ•гғ¬гғјгғ гӮ’дҪҝгҒЈгҒҹгӮҰгғјгғҸгғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгғһгӮ°гғҚгғғгғҲгҒҜгҒқгӮҢгҒ»гҒ©еӨ§гҒҚгҒҸгҒӘгҒҸж°—жөҒжҠөжҠ—гҒ®е•ҸйЎҢгҒҜгҒӘгҒ„гҖӮпјҲ70mmПҶгҒ§41%пјү

гӮҰгғјгғҸгғјгҒ§гҒҜгғһгӮ°гғҚгғғгғҲгҒҢеӨ§гҒҚгҒ„гҒ»гҒ©иүҜгҒ„гҒЁиЁҖгҒҶгӮӮгҒ®гҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гӮҲгҒҶгҒ гҖӮQеҖӨгҒҜ0.49гҒ§гҒӮгӮӢгҒҢгҖҒfoгҒҜ66HzгҒЁдҪҺгҒҸжңҹеҫ…гҒҢжҢҒгҒҰгӮӢгҖӮ

гҖҖпј”пјҗеҸ·ж©ҹгҒ«гҒҜгғҗгғғгғ•гғ«гғ‘гғҚгғ«гҒҢгҒӘгҒҸгҖҒгғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјгӮ’еҸ–гӮҠд»ҳгҒ‘гӮӢгӮ№гғҡгғјгӮ№гҒҢгҒӘгҒ„гҖӮгҒқгҒ“гҒ§гӮЁгғігӮҜгғӯгғјгӮёгғЈгҒ«ијүгҒӣгӮӢгӮҝгӮӨгғ—гҒ®HiVi ResearchгҒ®гғҶгӮЈгӮўгғүгғӯгғғгғ—еһӢгғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјTN28гӮ’йҒёжҠһгҒ—гҒҹгҖӮпјҲеҶҷзңҹпј•пј’пјү

гҒ“гҒ®TN28гҒҜ28mmеҫ„гҒ®гӮҪгғ•гғҲгғүгғјгғ гғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјгҒ§гҖҒгғҗгғғгғ•гғ«гҒ®еӣһжҠҳйҹігҒ®еҪұйҹҝгҒҢгҒҫгҒЈгҒҹгҒҸгҒӘгҒҸгҖҒйҹіе ҙж„ҹгҒ«е„ӘгӮҢгҒҹгҒҷгҒ°гӮүгҒ—гҒ„гғҰгғӢгғғгғҲгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮдё»гҒӘд»•ж§ҳгҒҜ

гғ» жҢҜеӢ•жқҝжқҗиіӘпјҡгғ•гӮЎгғ–гғӘгғғгӮҜгӮҪгғ•гғҲгғүгғјгғ

гғ» гғһгӮ°гғҚгғғгғҲпјҡгғҚгӮӘгӮёгӮҰгғ

гғ» гӮӨгғігғ”гғјгғҖгғігӮ№пјҡ6О©

гғ» еҮәеҠӣйҹіең§гғ¬гғҷгғ«пјҡ90dB

гғ» е‘Ёжіўж•°еёҜеҹҹпјҡ2kпҪһ20kHz

гҒЁгҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгӮўгғ«гғҹгғӢгӮҰгғ зӯҗдҪ“гҒ®гғңгғҮгӮЈгӮӮгӮҙгғјгғ«гғүгғӘгғігӮ°гҒ®гӮўгӮҜгӮ»гғігғҲгҒҢгӮ«гғғгӮіиүҜгҒ„гҖӮ

гҖҖгғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјгӮ’жҗӯијүгҒҷгӮӢгҒ«гҒӮгҒҹгӮҠгҖҒиЈ…зқҖж–№жі•гӮ’жӨңиЁҺгҒ—гҒҹгҖӮеӣіпј”гҒ«зӨәгҒҷгӮҲгҒҶгҒ«гғҗгғғгӮҜгӮӯгғЈгғ“гғҶгӮЈдёҠйғЁгҒ«гғһгӮҰгғігғҲгӮ’иЁӯгҒ‘гҒҰеӣәе®ҡгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гҒ—гҒҹгҒҢгҖҒгӮұгғјгғ–гғ«гҒ®й…Қз·ҡгҒҜгҖҒгҒ“гҒ®гғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒҢгӮұгғјгғ–гғ«зӣҙеҮәгҒ—гҒӘгҒ®гҒ§гғһгӮҰгғігғҲеҶ…гӮ’йҖҡгҒ—гҒҰгҖҒгғӘгӮўйқўгҒ«зӢ¬з«ӢгҒ«гӮҝгғјгғҹгғҠгғ«гӮ’иЁӯгҒ‘гҒҰй…Қз·ҡгҒҷгӮӢгҖӮ

гҖҖеҶҷзңҹпј•пј“гҒ«гғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјгғўгӮёгғҘгғјгғ«гӮ’зӨәгҒҷгҖӮгғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒ®еӣәе®ҡгғҚгӮёз©ҙгҒҢгҖҒгҒЎгӮҮгҒҶгҒ©LEGOгғ–гғӯгғғгӮҜпј“ж®өеҲҶгҒ®з©ҙгҒӮгҒҚгғ–гғӯгғғгӮҜгҒ®гғ”гғғгғҒгҒЁдёҖиҮҙгҒ—гҒҹгҒ®гҒ§гҒ—гҒЈгҒӢгӮҠгҒЁеӣәе®ҡгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгҒҫгҒҹгҖҒгӮҝгғјгғҹгғҠгғ«гҒ®гғҗгғҠгғҠгғ—гғ©гӮ°з©ҙгҒ«гҒҜиӘӨй…Қз·ҡйҳІжӯўгҒ®гӮӯгғЈгғғгғ—гӮ’д»ҳгҒ‘гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

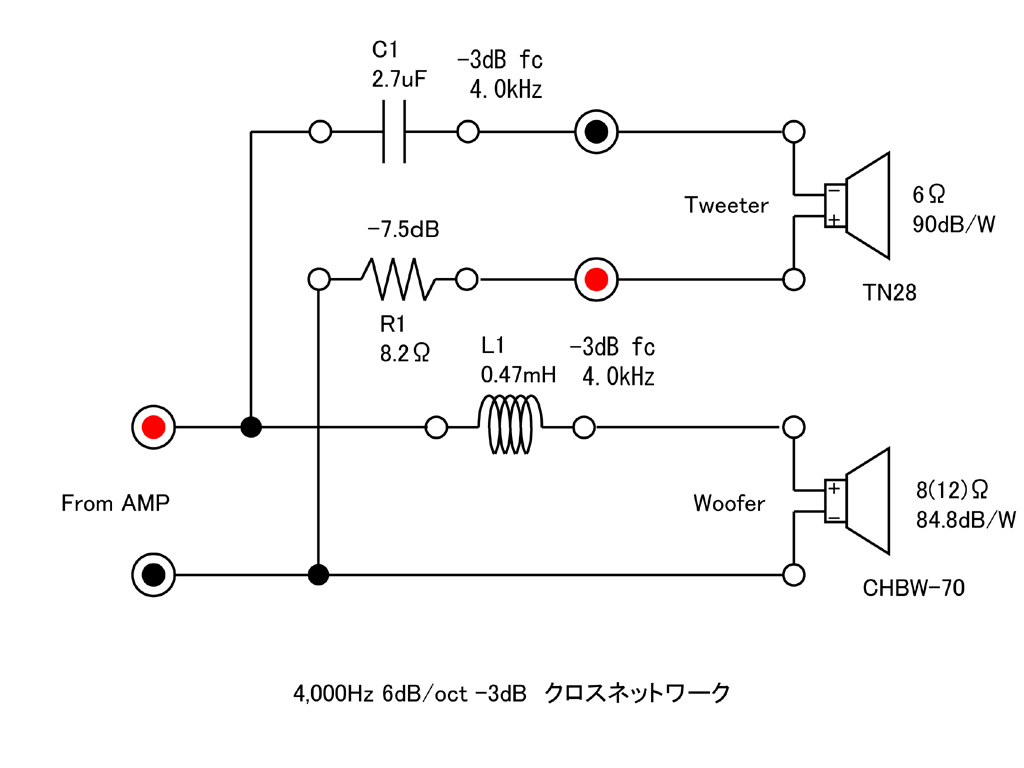

гҖҖпј”пјҗеҸ·ж©ҹгӮ’пј’гӮҰгӮ§гӮӨеҢ–гҒҷгӮӢгҒ«гҒӮгҒҹгҒЈгҒҰгҖҒгғҮгғҗгӮӨгғҮгӮЈгғігӮ°гғҚгғғгғҲгғҜгғјгӮҜгҒ®жӨңиЁҺгҒҢеҝ…иҰҒгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮеҪ“еҲқгҒҜгӮігғігғҮгғігӮөгғјгҒЁгӮўгғғгғҶгғҚгғјгӮҝгғјгҒ®гҒҝгҒ®гӮ·гғігғ—гғ«гҒӘеӣһи·ҜгӮ’и©ҰгҒ—гҒҹгҖӮгӮҰгғјгғҸгғјгӮ’гғҖгӮӨгғ¬гӮҜгғҲгҒ«гӮўгғігғ—гҒЁжҺҘз¶ҡгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гғҖгӮӨгғҠгғҹгғғгӮҜгҒӘеҶҚзҸҫгӮ’зӢҷгҒЈгҒҹгҒ®гҒ гҒҢгҖҒгҒқгҒ®еҲҶгӮ«гғғгғҲгӮӘгғ•е‘Ёжіўж•°гҒҢ7.5kHzгҒЁй«ҳгҒҸгҒӘгӮҠгҖҒгҒӣгҒЈгҒӢгҒҸгҒ®гғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјгҒҢи„ҮеҪ№гҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒ—гҒҫгҒЈгҒҹгҖӮгҒ•гӮүгҒ«гҖҒгӮҰгғјгғҸгғјгҒ®дёӯй«ҳйҹіеҹҹгҒ«гҒҜгӮ„гҒҜгӮҠжӯӘгҒҢж„ҹгҒҳгӮүгӮҢгҒҹгҒҹгӮҒгҖҒдёҖиҲ¬зҡ„гҒӘ6dB/octгҒ®гғҮгғҗгӮӨгғҮгӮЈгғігӮ°гғҚгғғгғҲгғҜгғјгӮҜгҒЁгҒ—гҒҹгҖӮ

гҖҖеӣһи·ҜгҒҜеӣіпј•гҒ«зӨәгҒҷгӮҲгҒҶгҒ«гҖҒгӮҜгғӯгӮ№гӮӘгғјгғҗгғје‘Ёжіўж•°гӮ’4kHzгҒЁгҒ—гҒҹйҖҶзӣёжҺҘз¶ҡгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгӮўгғғгғҶгғҚгғјгӮҝгғјгҒҜпј’гҒӨгҒ®гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒ®еҮәеҠӣйҹіең§гғ¬гғҷгғ«е·®гҒ«е°‘гҒ—гғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјгӮ’жҠ‘гҒҲгҒҹ-7.5dBгҒЁгҒ—гҒҰгҖҒжҠөжҠ—еҖӨгҒҜ8.2О©гҒ«гҒ—гҒҹгҖӮгғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјеӣһи·ҜгҒ«жҢҝе…ҘгҒҷгӮӢгӮігғігғҮгғігӮөгғјгҒҜ2.7uFгҖҒгӮҰгғјгғҸгғјеӣһи·ҜгҒ«жҢҝе…ҘгҒҷгӮӢгӮӨгғігғҖгӮҜгӮҝгғігӮ№гҒҜ0.47mHгҒЁгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгҒ“гҒ®еҖӨгҒҜгӮҰгғјгғҸгғјгҒ®гӮӨгғігғ”гғјгғҖгғігӮ№8О©гҒ«еҜҫгҒ—гҒҰгҖҒгӮӨгғігғ”гғјгғҖгғігӮ№гҒ®е‘Ёжіўж•°зү№жҖ§гҒӢгӮүиӘӯгҒҝеҸ–гҒЈгҒҹ4kHzд»ҳиҝ‘гҒ®гӮӨгғігғ”гғјгғҖгғігӮ№еҖӨ12О©гҒ§иЈңжӯЈгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгҒҫгҒҹгҖҒгӮӨгғігғҖгӮҜгӮҝгғігӮ№гҒ«гҒҜгҒ„гҒӨгӮӮгҒ®PARC AudioиЈҪгӮ’з”ЁгҒ„гӮӢгҒҢгҖҒеҸ–гӮҠд»ҳгҒ‘гҒҜеӣіпј”гҒ«зӨәгҒҷгӮҲгҒҶгҒ«гғҗгғғгӮҜгӮӯгғЈгғ“гғҶгӮЈеҶ…йғЁгҒ«гӮ№гғӯгғјгғҲгӮ’еЎһгҒҢгҒӘгҒ„гӮҲгҒҶгҒ«гҖҒеҗҠгӮҠдёӢгҒ’гӮӢеҪўгҒ§еӣәе®ҡгҒ—гҒҹгҖӮгҒ“гӮҢгҒ«гӮҲгӮӢеҶ…е®№з©ҚгҒ®жёӣе°‘гҒҜ10пј…зЁӢеәҰгҒ§е•ҸйЎҢгҒҜгҒӘгҒ„гҖӮ

гҖҖеҶҷзңҹпј•пј”гҒ®гғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјгҒ®гӮігғігғҮгғігӮөгғјгҒЁгӮўгғғгғҶгғҚгғјгӮҝгғјжҠөжҠ—еҷЁгҒҜгӮҰгғјгғҸгғјгҒЁгҒ®гӮҝгғјгғҹгғҠгғ«й–“гҒ«жҺҘз¶ҡгҒҷгӮӢгҖӮгҒ“гӮҢгҒ§дәӨжҸӣиӘҝж•ҙгӮӮе®№жҳ“гҒ гҖӮ

гғҮгғҗгӮӨгғҮгӮЈгғігӮ°гғҚгғғгғҲгғҜгғјгӮҜ

гғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјгғҚгғғгғҲгғҜгғјгӮҜзҙ еӯҗ

гҖҖе®ҢжҲҗгҒ—гҒҹпј”пјҗеҸ·ж©ҹVersionпј’гҒ®еӨ–иҰігӮ’еҶҷзңҹпј•пј•пҪһпј•пјҳгҒ«зӨәгҒҷгҖӮ

10cmгҒ®гӮҰгғјгғҸгғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒЁгҒ—гҒҰйҒёжҠһгҒ—гҒҹCHBW-70гҒҜгғһгӮ°гғҚгғғгғҲгҒҢгҒ•гҒ—гҒҰеј·еҠӣгҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒ®гҒ§еӨҡе°‘гҒ®еҝғй…ҚгӮӮгҒӮгҒЈгҒҹгҖӮй§ҶеӢ•еҠӣгҖҒеҲ¶еӢ•еҠӣгҒҢејұгҒ„гҒЁдҪҺйҹігҒҢжҢҜеӢ•жҖ§гҒ«гҒӘгӮӢгҒӢгӮүгҒ гҒҢгҖҒи©ҰиҒҙгҒ®зөҗжһңгҒҜгҒҫгҒЈгҒҹгҒҸе•ҸйЎҢгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҖӮгҒ•гҒҷгҒҢгҒҜгӮҰгғјгғҸгғјгҒ§гҖҒеҶҚз”ҹйҹіеҹҹгҒҢгҒҡгҒЈгҒЁдёӢгҒҢгҒЈгҒҰеј·иӘҝж„ҹгҒ®гҒӘгҒ„иүҜиіӘгҒӘдҪҺйҹіеҹҹгҒЁгҒӘгҒЈгҒҹгҖӮдҪҺйҹіеҹҹгҒ®гғҖгӮӨгғҠгғҹгӮәгғ гҒҜгӮӨгғігғҖгӮҜгӮҝгғігӮ№гҒ®жҢҝе…ҘгҒ§гӮӮгҒӮгҒҫгӮҠеҪұйҹҝгҒҜгҒӘгҒ„гӮҲгҒҶгҒ гҖӮгғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјгҒ®иҝҪеҠ гҒ«гӮҲгӮҠдёӯй«ҳйҹіеҹҹгӮӮгӮҜгғӘгӮўгҒ«гҒӘгӮҠгҖҒгҒ•гӮүгҒ«гӮҜгӮӘгғӘгғҶгӮЈгҒҢдёҠгҒҢгҒЈгҒҹгҖӮ

гҖҖгҒ“гҒ®йҹігҒҢж¬ІгҒ—гҒӢгҒЈгҒҹгӮ“гҒ гҖӮгҒ“гӮҢгҒӘгӮүгҒ°пј”пјҗеҸ·ж©ҹгҒЁгҒ—гҒҰзҙҚеҫ—гҒ§гҒҚгӮӢгҖӮ

гғҗгғғгӮҜгғӯгғјгғүгғӣгғјгғігӮүгҒ—гҒ„гғ‘гғҜгғ•гғ«гҒӘдҪҺйҹіеҹҹгҖҒгғЁгғјгғӯгғғгғ‘гҒ®гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгӮ·гӮ№гғҶгғ гҒ«гӮӮгӮҲгҒҸиҰӢгӮүгӮҢгӮӢзӢ¬з«ӢеһӢгғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјгҒ«гӮҲгӮӢйҹіе ҙж„ҹгҒ®гҒӮгӮӢгӮҜгғӘгӮўгҒӘй«ҳйҹіеҹҹгҖӮгҒ“гҒ®гӮөгӮӨгӮәгҒ§гҒ“гӮҢгҒ гҒ‘гҒ®иҝ«еҠӣгҒҢгҒӮгӮӢйҹігҒҢеҫ—гӮүгӮҢгӮӢгӮ·гӮ№гғҶгғ гҒҜз§ҒгҒ®дҪңе“ҒгҒ§гҒҜгҒҜгҒҳгӮҒгҒҰгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖVersionпј’гҒҜгҒӢгҒӘгӮҠгӮөгӮӨгғҗгғјгҒӘгғҮгӮ¶гӮӨгғігҒ«еӨүиІҢгҒ—гҒҹгҒҢгҖҒжңҖж–°гҒ®иҮӘдҪңгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгӮ·гӮ№гғҶгғ гҒ§иҒҙгҒҸйҹіжҘҪгҒҜиҮізҰҸгҒ®жҷӮй–“гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖеҸӮиҖғгҒ«иЎЁпј‘гҒ«д»ҠеӣһдҪҝз”ЁгҒ—гҒҹгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒ®дё»иҰҒд»•ж§ҳгӮ’гҒҫгҒЁгӮҒгӮӢгҖӮ

|

пјҳпјҺ гҒӨгҒ„гҒ«з¬¬пј“пјҗе ұпјҒ |

гҖҖгҒ„гҒӨгӮӮгҒ“гҒ®гғӘгғқгғјгғҲгӮ’гҒ”иҰ§гҒ„гҒҹгҒ гҒҚгҖҒгҒӮгӮҠгҒҢгҒЁгҒҶгҒ”гҒ–гҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

2008е№ҙ6жңҲ6ж—ҘгҒӢгӮүиЁҳијүгҒ„гҒҹгҒ гҒ„гҒҹжң¬гғӘгғқгғјгғҲгӮӮд»ҠеӣһгҒ§з¬¬пј“пјҗе ұгҒЁгҒӘгҒЈгҒҹгҖӮй–“гҒ«з•ӘеӨ–з·ЁгӮӮпј”е ұгҒӮгӮӢгҒ®гҒ§гҖҒе…ЁйғЁгҒ§пј“пј”е ұгҒ«гҒӘгӮӢгҖӮ

гҖҖйҖ гӮӢгҒ гҒ‘гҒӘгӮүгҒ°гҒҹгҒ гҒ®йҒҠгҒігҒӢгӮӮгҒ—гӮҢгҒӘгҒ„гҒҢгҖҒиЁҳйҢІгӮ’гҒҫгҒЁгӮҒгҒҰе ұе‘ҠгҒҷгӮҢгҒ°жҲҗжһңгҒ«гҒӘгӮӢгҖӮ

д»ҠеӣһгӮӮзҙҶдҪҷжӣІжҠҳгҒҢгҒӮгӮҠгҖҒжң¬е ұгҒ«иЁҳијүгҒҜгҒӘгҒ„гҒҢгҖҒе®ҹйҡӣгҒ«гҒҜгғӣгғјгғігғӯгғјгғүгҒҢгҒӢгҒӢгӮүгҒӘгҒ„гҒҹгӮҒгҖҒгӮ№гғӯгғјгғҲгӮ’зҙ°гҒҸгҒ—гҒҰиҰӢгҒҹгӮҠгҖҒгғҗгғғгӮҜгӮӯгғЈгғ“гғҶгӮЈгӮ’е°ҸгҒ•гҒҸгҒ—гҒҹгӮҠгҖҒгҒ•гӮүгҒ«еҲҘгҒ®гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгӮ’ијүгҒӣгҒҹгӮҠгҒЁгҒ•гҒҫгҒ–гҒҫгҒӘе®ҹйЁ“гӮ’гҒҸгӮҠгҒӢгҒҲгҒ—гҒҹгҖӮVersionпј’гҒ®гғҮгғҗгӮӨгғҮгӮЈгғігӮ°гғҚгғғгғҲгғҜгғјгӮҜгӮӮзЁ®гҖ…гҒӘеӨүжӣҙгғ»иӘҝж•ҙгҒЁи©ҰиҒҙгӮ’иЎҢгҒЈгҒҹгҖӮгҒ“гҒ®йҒҺзЁӢгҒ“гҒқгҒҢиІҙйҮҚгҒӘзөҢйЁ“гҒӘгҒ®гҒ гҖӮеҪ“еҲқгҒ®дәҲе®ҡйҖҡгӮҠгҒ«гҒҜиЎҢгҒӢгҒҡгҒ„гҒӨгӮӮиЁӯиЁҲеӨүжӣҙгӮ’дјҙгҒҶгҒҢгҖҒгҒ гҒӢгӮүгҒ“гҒқйқўзҷҪгҒ„гҒ®гҒ гҖӮйҡҳи·ҜдәӢй …гҒҢгҒӮгӮӢгҒӢгӮүгҒ“гҒқз ”з©¶зҡ„дҫЎеҖӨгҒҢгҒӮгӮӢгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖLEGOгҒЁгҒ„гҒҶзҙ жқҗгӮ’з”ЁгҒ„гҒҹгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгӮ·гӮ№гғҶгғ гҒ®иЈҪдҪңгҒҜеӨ§еӨүеӨҡгҒҸгҒ®еӢүеј·гҒ®ж©ҹдјҡгӮ’з§ҒгҒ«дёҺгҒҲгҒҰгҒҸгӮҢгҒҹгҖӮгҒқгӮҢгӮӮе®№жҳ“гҒ«гҖҒгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖйҒҺеҺ»гҒ®дҪңе“ҒгӮ’жҢҜгӮҠиҝ”гҒЈгҒҰиҰӢгӮӢгҒЁгҒӮгҒҫгӮҠгҒ®жңӘзҶҹгҒ•гҒ«жҒҘгҒӢгҒ—гҒҸгҒӘгӮӢгҖӮгӮҲгҒҸгӮӮгҒҫгҒӮгҒ“гӮ“гҒӘгӮӮгҒ®гӮ’зҷәиЎЁгҒ—гҒҹгҒӘгҒӮгҖӮгҒ—гҒӢгҒ—гҖҒзўәе®ҹгҒ«з§ҒгҒ®иЈҪдҪңгғ¬гғҷгғ«гӮӮгӮўгғғгғ—гҒ—гҒҹгҖӮгҒ“гӮҢгҒҫгҒ§гҒ®пј“пј”гҒ®гғӘгғқгғјгғҲгҒҜгҒқгҒ®еӨ§еҲҮгҒӘиЁҳйҢІгҒӘгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

пјҲ2014.5.6пјү

пј”пјҗеҸ·ж©ҹVersionпј’гҖҖпј’гӮҰгӮ§гӮӨгғҗгғғгӮҜгғӯгғјгғүгғӣгғјгғігӮ·гӮ№гғҶгғ