|

LEGO SPEAKER 第32е ұ вүӘ第31е ұ 第33е ұвү« |

пј¬пјҘпј§пјҜгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгҒ®иЈҪдҪңгҖҖ第32е ұ

пј”пј’еҸ·ж©ҹгғҗгғјгғҶгӮЈгӮ«гғ«гғ„гӮӨгғігғӣгғјгғігӮ·гӮ№гғҶгғ

|

пј‘пјҺ гҒҜгҒҳгӮҒгҒ« |

гҖҖеүҚеӣһгҒ®пј”пј‘еҸ·ж©ҹгҒ§жҺЎз”ЁгҒ—гҒҹSA/F80AMGгҒЁгҒ„гҒҶгғ‘гғҜгғ•гғ«гҒӘ8cmгғ•гғ«гғ¬гғігӮёгғҰгғӢгғғгғҲгҒ®гғ‘гғ•гӮ©гғјгғһгғігӮ№гҒҜгғҹгғӢгғҗгғғгӮҜгғӯгғјгғүгғӣгғјгғігҒ§гҒҜеҚҒеҲҶгҒ«гҒҜжҙ»гҒӢгҒ•гӮҢгҒӘгҒ„гҒ®гҒ§гҒҜпјҹгҒЁиҖғгҒҲгҒҹгҖӮ

гӮӮгҒЈгҒЁйҹійҒ“гӮ’дјёгҒ°гҒ—гҒҹгҒ„гҒЁгҒ“гӮҚгҒ гҖӮгҒ—гҒӢгҒ—гҖҒпј“пјҳеҸ·ж©ҹпјҲ第2пјҳе ұпјүгҒ®гӮҲгҒҶгҒ«еӨ§еһӢгҒ«гҒҷгӮӢгҒ гҒ‘гҒ§гҒҜгҒӨгҒҫгӮүгҒӘгҒ„гҖӮLEGOгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгҒЁгҒ—гҒҰгҒҜгҖҒгҒҠеҫ—ж„ҸгҒ®йҖ еҪўжҖ§гӮ’жҙ»гҒӢгҒ—гҒҰж–°гҒ—гҒ„гғҮгӮ¶гӮӨгғігӮ’иҝҪеҸҠгҒ—гҒҹгҒ„гҒ®гҒ гҖӮгҒқгҒ“гҒ§гғ»гғ»гғ»

гҖҖпј”пј’еҸ·ж©ҹгҒҜеҘҘиЎҢгҒҚгӮ’дјёгҒ°гҒ—гҖҒгғӣгғјгғігҒ®гӮ№гғӯгғјгғҲеҫҢз«ҜгҒ§йҹійҒ“гӮ’дёҠдёӢгҒ«еҲҶеІҗгҒ—гҒҹгғ„гӮӨгғігғҗгғғгӮҜгғӯгғјгғүгғӣгғјгғігӮ’жҖқгҒ„гҒӨгҒ„гҒҹгҖӮжҠҳгӮҠиҝ”гҒ—гҒҰеүҚйқўгҒ«й–ӢеҸЈгҒ—гҒҹдёҠдёӢгҒ®гғӣгғјгғігҒ§гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгӮ’жҢҹгӮҖгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒгғҗгғјгғҶгӮЈгӮ«гғ«гғ„гӮӨгғігҒ®й…ҚзҪ®гҒЁгҒӘгӮҠгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲзӣҙжҺҘйҹігҒ®дёӯгғ»й«ҳйҹіеҹҹгҒЁгғӣгғјгғігҒӢгӮүж”ҫе°„гҒ•гӮҢгӮӢдҪҺйҹіеҹҹгҒҢдёҖдҪ“гҒЁгҒӘгӮҠгҖҒе®ҡдҪҚж„ҹгҒ®еҗ‘дёҠгҒ«гӮӮеҠ№жһңгҒҢгҒӮгӮӢгҖӮгҒЁиЁҲз”»гҒ—гҒҹгҒ®гҒ гғ»гғ»гғ»гҒҢгҖҒзҸҫе®ҹгҒҜиӢҰеҠҙгҒ®дҪңе“ҒгҒЁгҒӘгҒЈгҒҹгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

|

пј’пјҺ иЁӯиЁҲйҒҺзЁӢ |

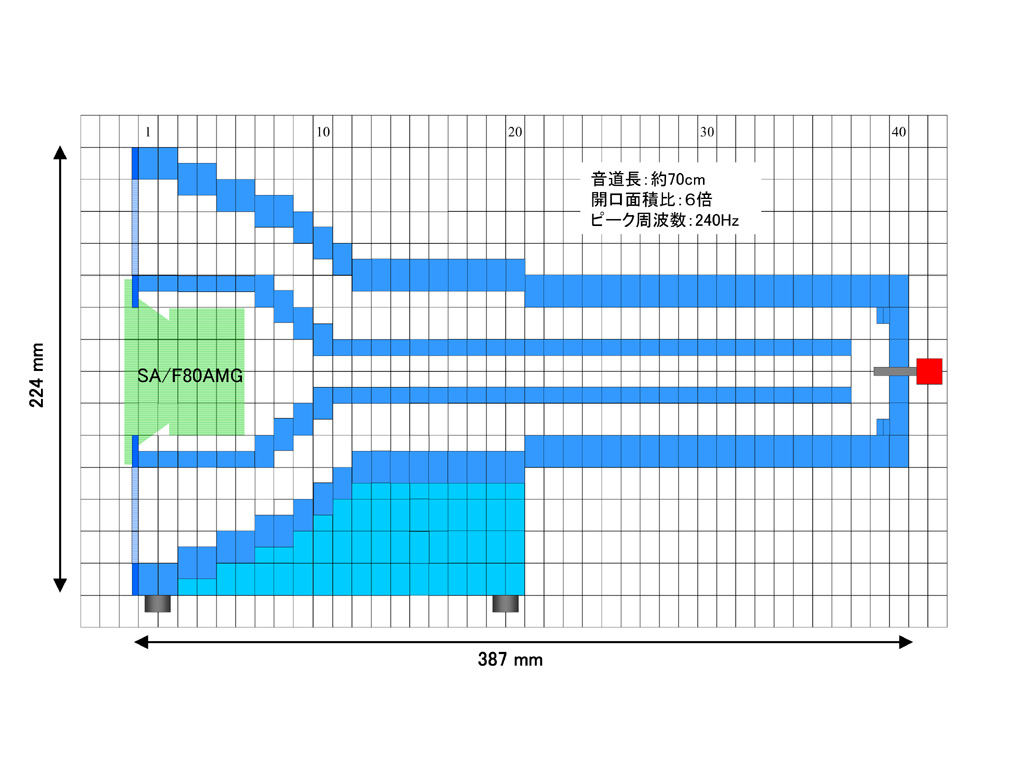

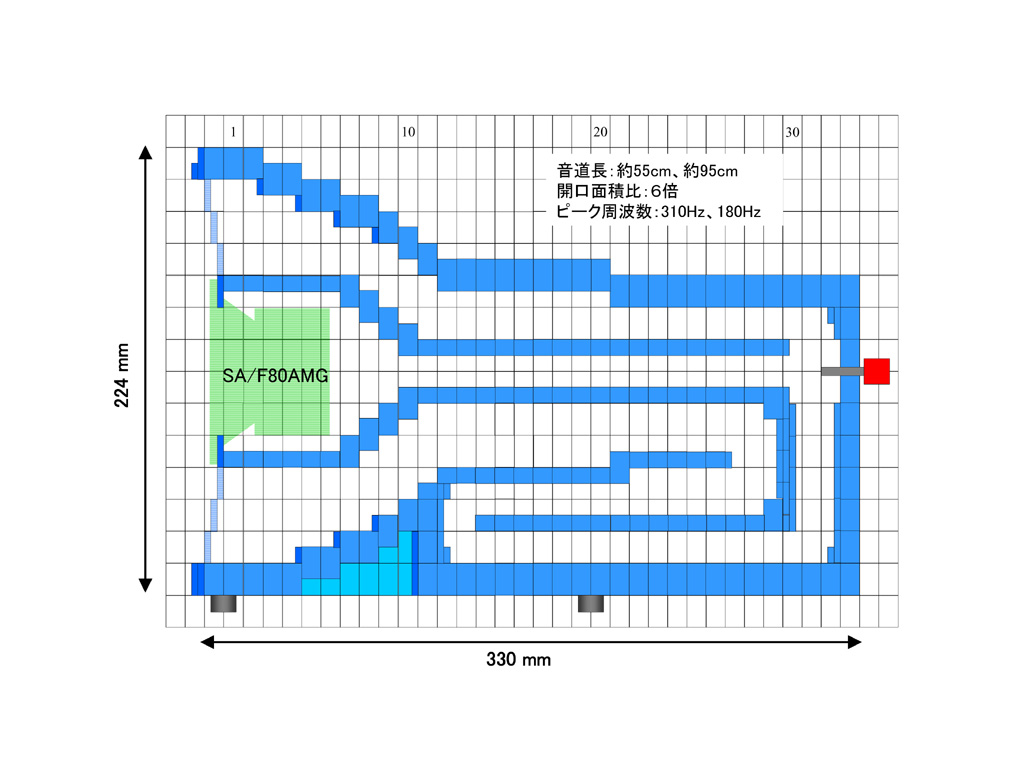

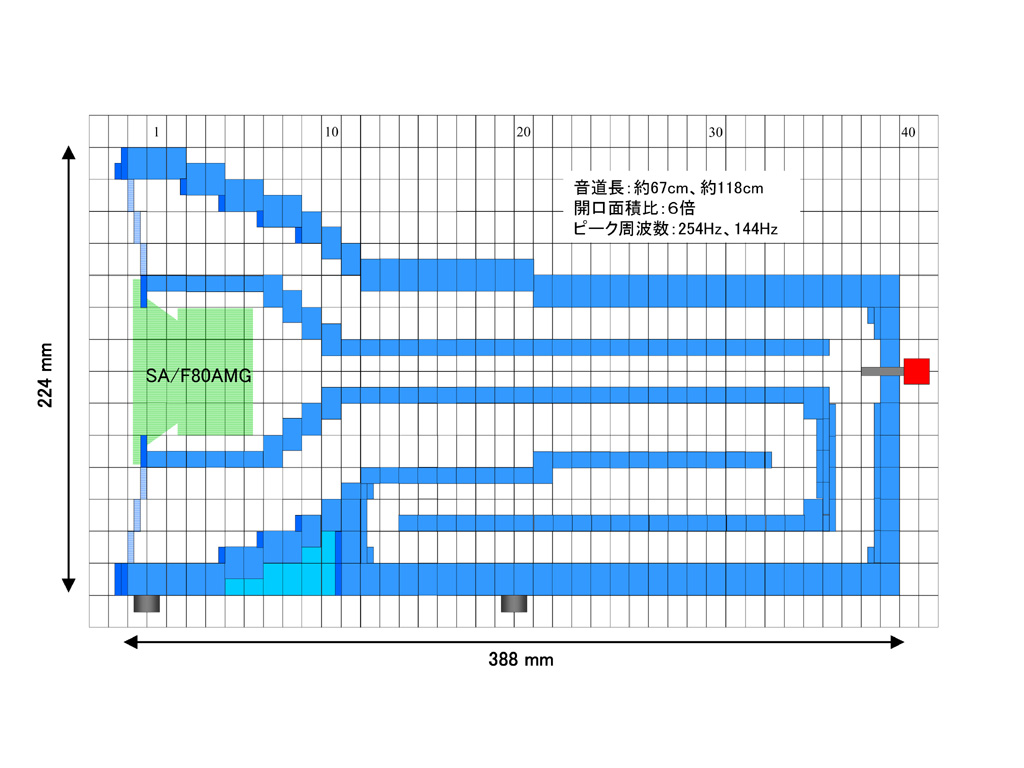

гҖҖгҒҫгҒҡгҒҜеӣіпј‘гҒ®ж§ӢйҖ гӮ’гғҮгӮ¶гӮӨгғігҒ—гҒҹгҖӮеҘҘиЎҢгҒҚ387mmгҒ®зҙ°й•·гҒ„зӯҗдҪ“гҒ«дёҠдёӢпј’жң¬гҒ®гғӣгғјгғійҹійҒ“гӮ’зҙҚгӮҒгҒҹгӮӮгҒ®гҒ гҖӮгҒ гҒҢгғ»гғ»гғ»

гғ»еҘҘиЎҢгҒҚзҙ„40cmгҒ®гҒ“гҒ®гғҮгӮ¶гӮӨгғігҒ§гӮӮйҹійҒ“гҒҜ70cmгҒ»гҒ©гҒ—гҒӢгҒӘгҒ„

гғ»гғҗгғјгғҶгӮЈгӮ«гғ«гғ„гӮӨгғігҒ§гҒҜгғӣгғјгғігҒӢгӮүгҒ®е№ІжёүгҒҢеӨ§гҒҚгҒҸгҖҒ240HzгҒ®гғ”гғјгӮҜгҖҒ480HzгҒ®гғҮгӮЈгғғгғ—гҒҢеј·гҒҸеҮәгҒқгҒҶгҒ пјҲгғӣгғјгғіж”ҫе°„гҒ®еҗҢдҪҚзӣёгҒ§гғ”гғјгӮҜгҖҒйҖҶдҪҚзӣёгҒ§гғҮгӮЈгғғгғ—пјү

гғ»иғҢйқўгҒ®жҺҘз¶ҡгӮҝгғјгғҹгғҠгғ«гҒҢдёӯз©әгҒ«гҒӘгӮҠдёҚе®үе®ҡ

гғ»жң¬дҪ“дёӢйғЁгҒ®гӮ№гғҡгғјгӮ№гҒҢгғ гғҖ

гҒЁгҒ„гҒЈгҒҹе•ҸйЎҢгҒҢиҖғгҒҲгӮүгӮҢгҒҹгҖӮгҒ“гӮҢгҒҜеҶҚжӨңиЁҺгҒҢеҝ…иҰҒгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

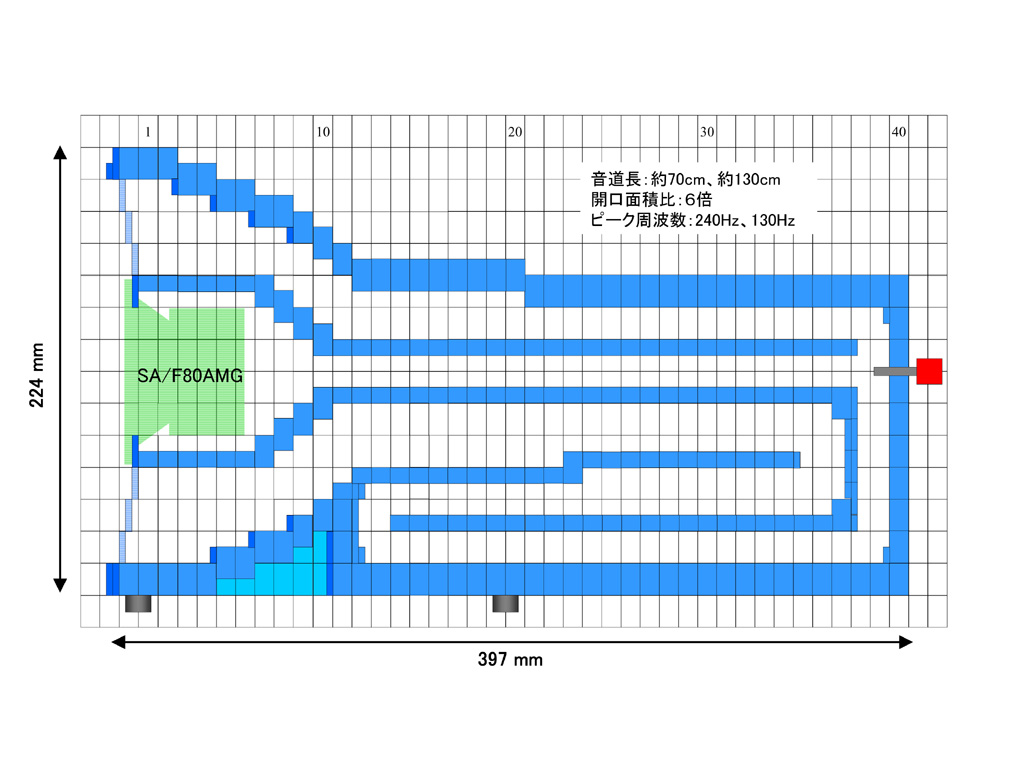

гҖҖж¬ЎгҒ«гҒ“гӮҢгӮ’ж”№иүҜгҒ—гҒҰеӣіпј’гҒ®гӮҲгҒҶгҒ«дёӢеҒҙгҒ®йҹійҒ“гӮ’дёӢйғЁгӮ№гғҡгғјгӮ№гҒ§пј“ж®өжҠҳгӮҠиҝ”гҒ—гҒҰ130cmгҒ«дјёгҒ°гҒ—гҒҰгғҮгӮ¶гӮӨгғігҒ—гҒҹгҖӮгғ”гғјгӮҜе‘Ёжіўж•°гӮ’130HzгҒЁ240HzгҒ«дёҠдёӢгғӣгғјгғігҒ§еҲҶж•ЈгҒҷгӮӢзӢҷгҒ„гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮйҹійҒ“гҒ®еЈҒгҒҜLEGOгҒ®пј‘гғ”гғғгғҒпјҲ8mmпјүеҺҡгҒ•гҒ®гғ–гғӯгғғгӮҜгҒ§йҖ гӮҠгҖҒгғ гғҖгҒӘгӮ№гғҡгғјгӮ№гӮ’е°‘гҒӘгҒҸгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

гҖҖгӮӨгғігӮ·гғҘгғ¬гғјгӮҝгғјгҒ®иІјгӮҠд»ҳгҒ‘дҪҚзҪ®гҒҢеүҚз«ҜгҒЁдёӯеӨ®йғЁгҒ§дёӯйҖ”еҚҠз«ҜгҒ«иҰӢгҒҲгӮӢгҒӢгӮӮгҒ—гӮҢгҒӘгҒ„гҒҢгҖҒгҒ“гӮҢгҒҜгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгӮ№гӮҝгғігғүгҒ«иЁӯзҪ®гҒ—гҒҹйҡӣгҒ«и¶ігҒҢгҒҜгҒҝеҮәгҒ•гҒӘгҒ„гҒҹгӮҒгҒ®й…Қж…®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒ“гӮҢгҒ гҒ‘иӨҮйӣ‘гҒӘйҹійҒ“ж§ӢйҖ гҒҢеҶ…йғЁгҒ«гҒӮгӮҢгҒ°иғҙдҪ“йғЁеҲҶгҒҢеј·еәҰдёҚи¶ігҒ§жҠҳгӮҢгҒҰгҒ—гҒҫгҒҶгҒ“гҒЁгҒҜгҒӘгҒ„гҒ гӮҚгҒҶгҖӮ

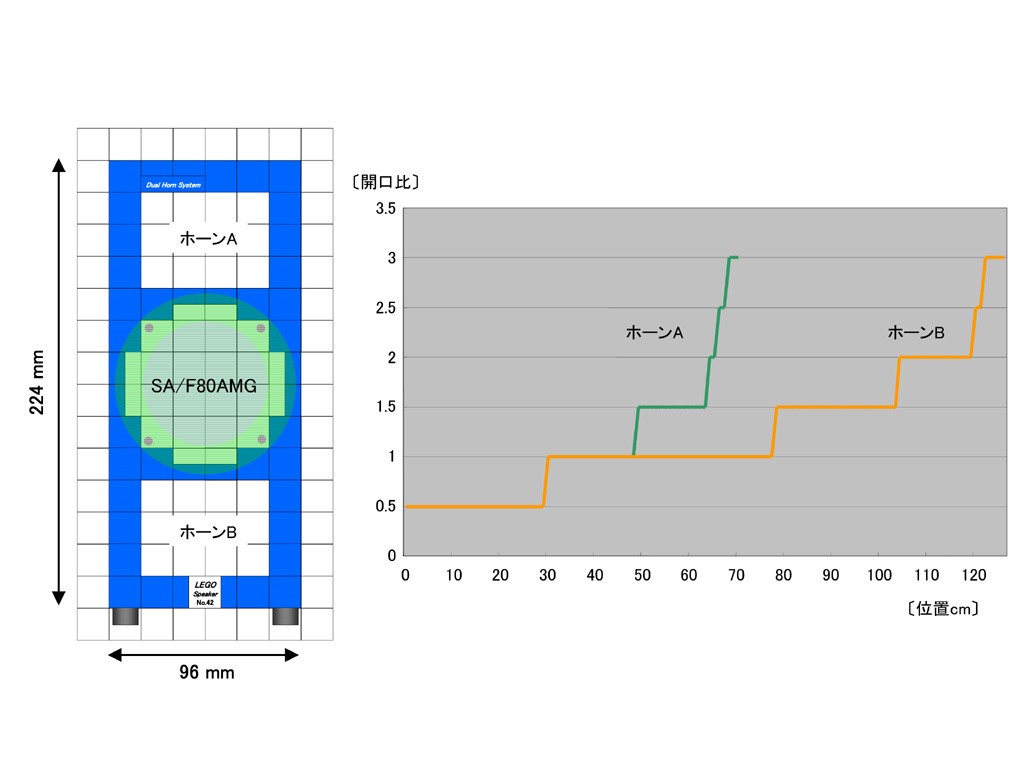

гҖҖеӣіпј“гҒ«еүҚйқўеӣігҒЁйҹійҒ“гҒ®еӨүеҢ–гӮ°гғ©гғ•гӮ’зӨәгҒҷгҖӮжӯЈйқўгҒӢгӮүгҒҜпј”пј‘еҸ·ж©ҹгҒЁеӨ§е·®гҒӘгҒ„гғҹгғӢгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгҒ«иҰӢгҒҲгӮӢгҖӮжң¬еҪ“гҒҜгӮӮгҒЈгҒЁгғӣгғјгғій–ӢеҸЈгӮ’еәғгҒ’гҒҹгҒ„гҒЁгҒ“гӮҚгҒӘгҒ®гҒ гҒҢгҖҒгҒҫгҒЁгҒҫгӮҠгҒ®иүҜгҒ„гҒЁгҒ“гӮҚгҒ«гҒЁгҒ©гӮҒгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮпј”пј‘еҸ·ж©ҹгҒ®йҹійҒ“й•·гҒҜ55cmгҒ гҒЈгҒҹгҒҢгҖҒжң¬ж©ҹгҒҜйҹійҒ“й•·130cmгӮ’зўәдҝқгҒ—гҒҹгҒ®гҒҢгғқгӮӨгғігғҲгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

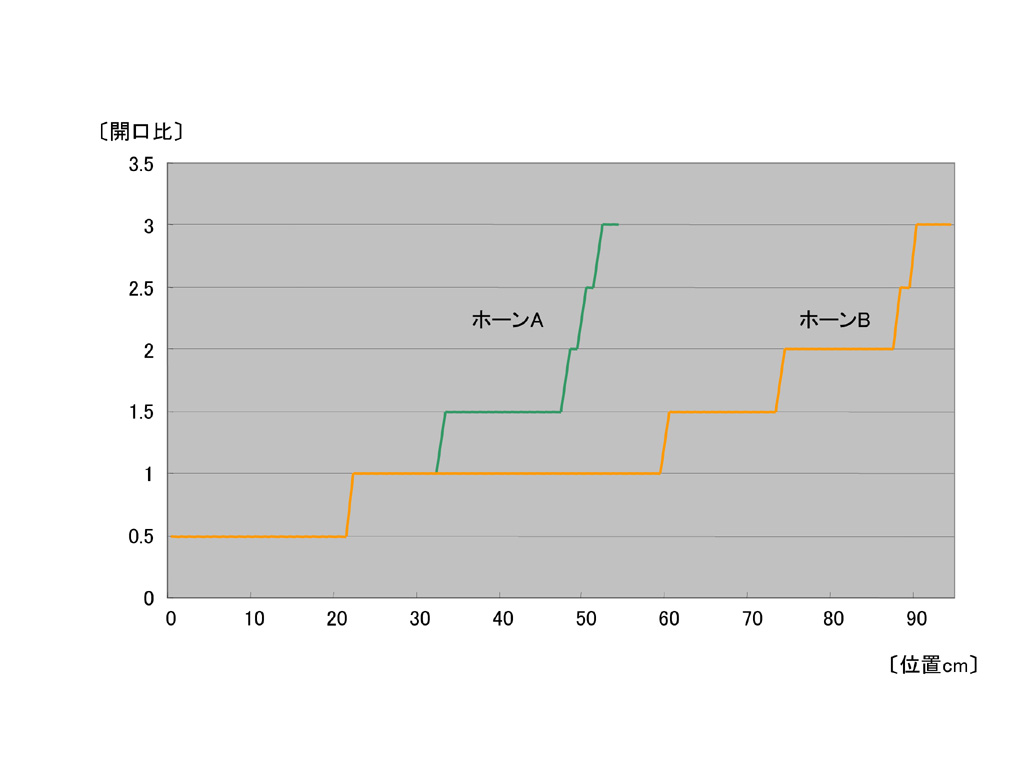

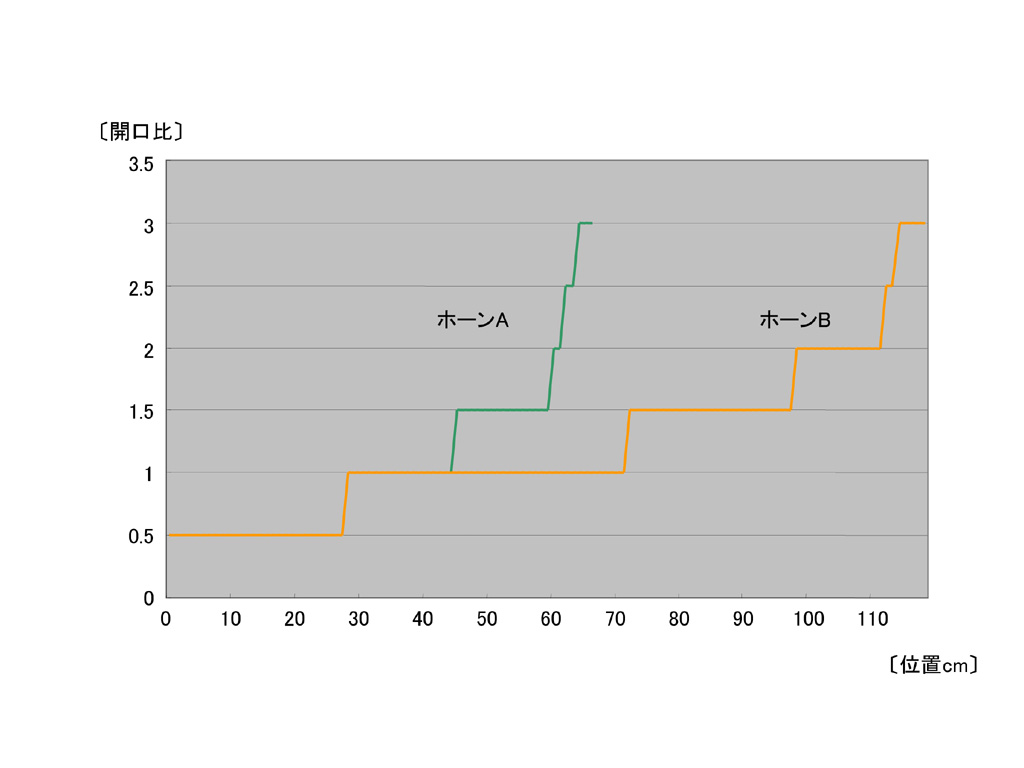

гҖҖгғӣгғјгғігҒ®й–ӢеҸЈйқўз©ҚжҜ”гҒҜдёҠдёӢгҒ®гғӣгғјгғіAгҖҒBеҗҲгӮҸгҒӣгҒҰгӮ№гғӯгғјгғҲйқўз©ҚгҒ®пј–еҖҚгҒӘгҒ®гҒ гҒҢйҖ”дёӯгҒ§еҲҶеІҗгҒҷгӮӢж§ӢйҖ гҒӘгҒ®гҒ§гҖҒгҒ“гҒ®гӮ°гғ©гғ•гҒ§гҒҜй–ӢеҸЈжҜ”гҒҜпј‘гғӣгғјгғігҒ§0.5гҒӢгӮү3гҒЁиЁҳгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

гҖҖдёҠеҒҙгҒ®зҹӯгҒ„гғӣгғјгғіAгҒ®йҹійҒ“й•·гҒҜеӣіпј‘гҒЁеҗҢгҒҳ70cmгҒ§гҖҒгғӣгғјгғіAгҖҒBгҒЁгӮӮжҜ”ијғзҡ„гҒӘгӮҒгӮүгҒӢгҒӘгғӣгғјгғіеҪўзҠ¶гҒЁгҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгӮҸгҒӢгӮӢгҖӮ

гҖҖгҒ“гӮҢгҒҜжһңгҒҹгҒ—гҒҰдёҠжүӢгҒҸеӢ•дҪңгҒҷгӮӢгҒ®гҒ гӮҚгҒҶгҒӢпјҹгҖҖй§ҶеӢ•гҒ®и»ҪгҒ„дёҠеҒҙгҒ®гғӣгғјгғіAгҒ—гҒӢеғҚгҒӢгҒӘгҒ„гҒӢгӮӮгҒ—гӮҢгҒӘгҒ„гҒҢгғ»гғ»гғ»йҖ гҒЈгҒҰзўәгҒӢгӮҒгӮӢгҒ—гҒӢгҒӘгҒ„гҖӮгҒ“гҒ®з ”究еҝғгҒ“гҒқгҒҢжң¬жқҘгҒ®зӣ®зҡ„гҒӘгҒ®гҒ гҖӮ

|

пј“пјҺ иЈҪдҪңйҒҺзЁӢ |

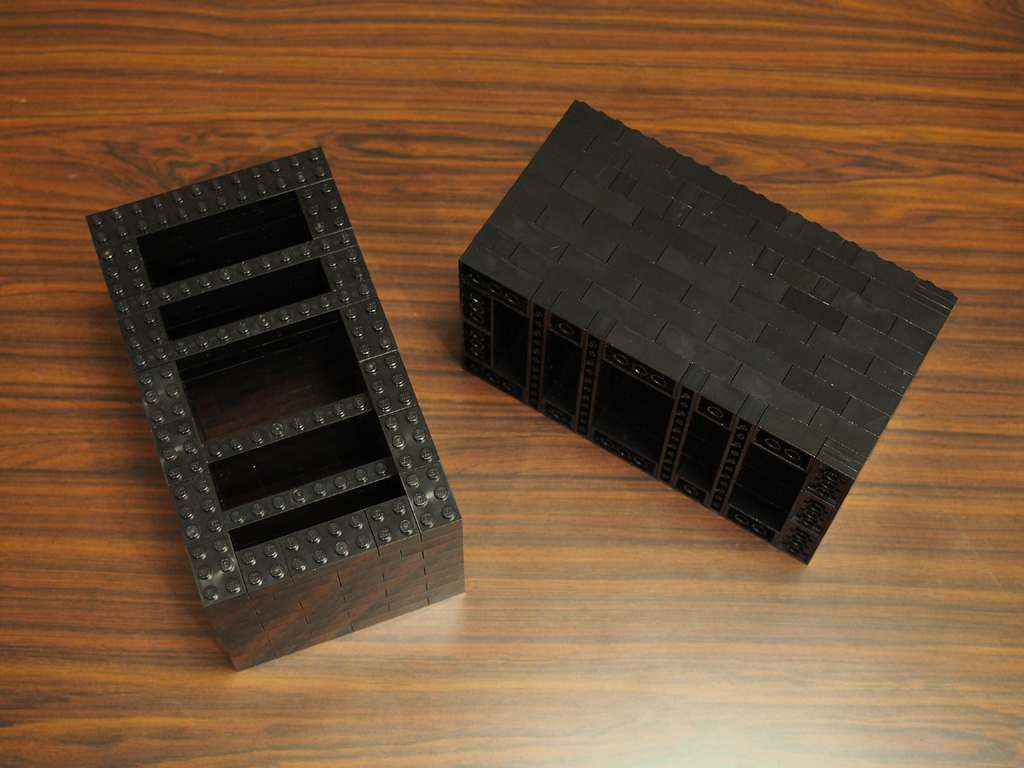

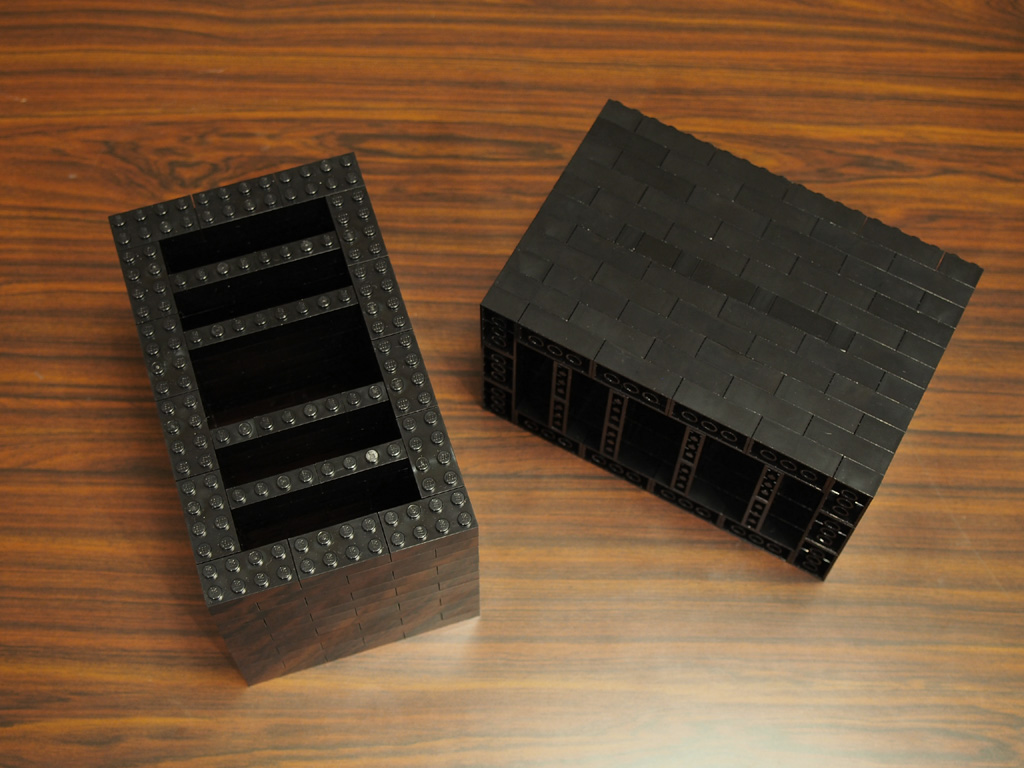

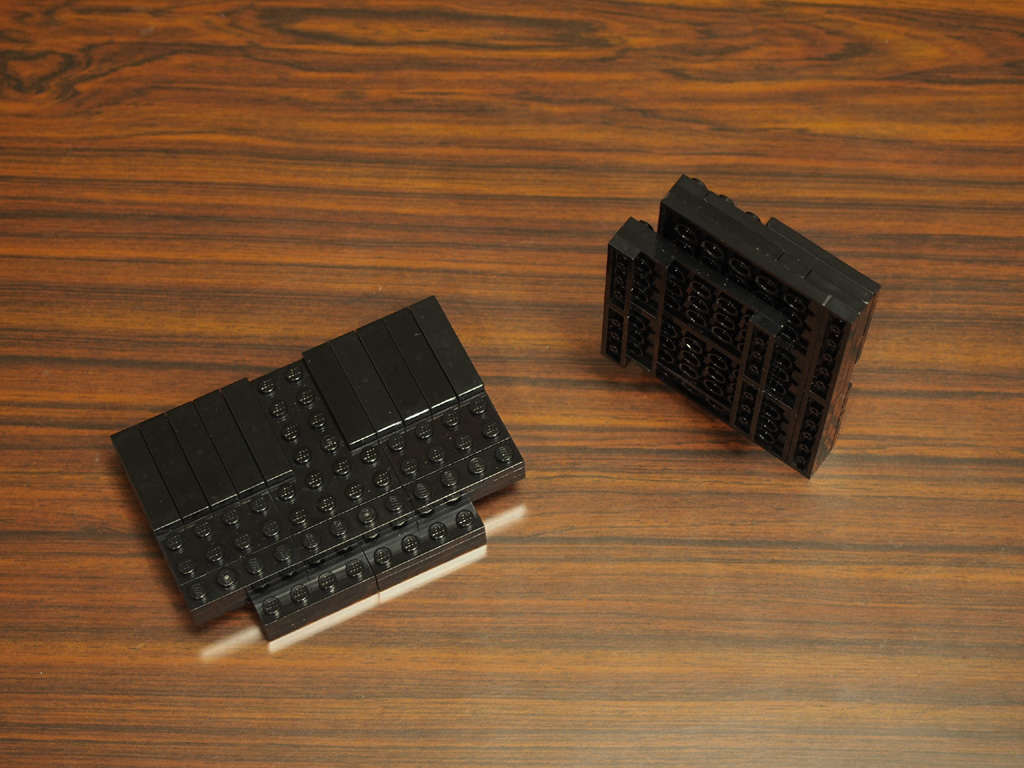

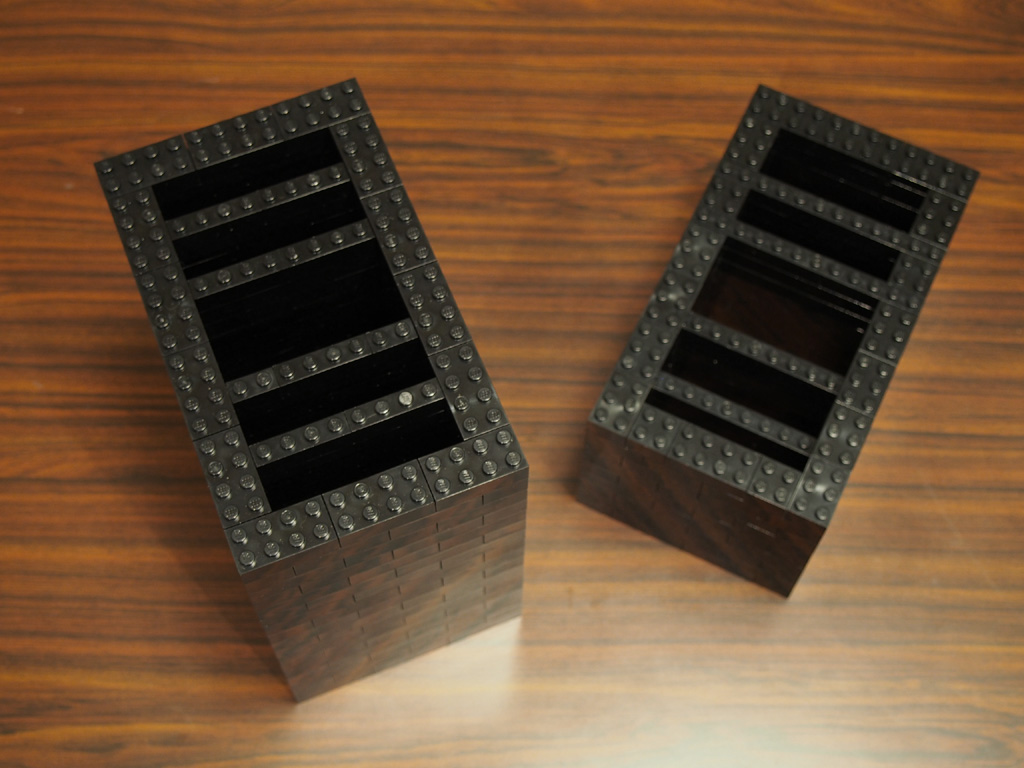

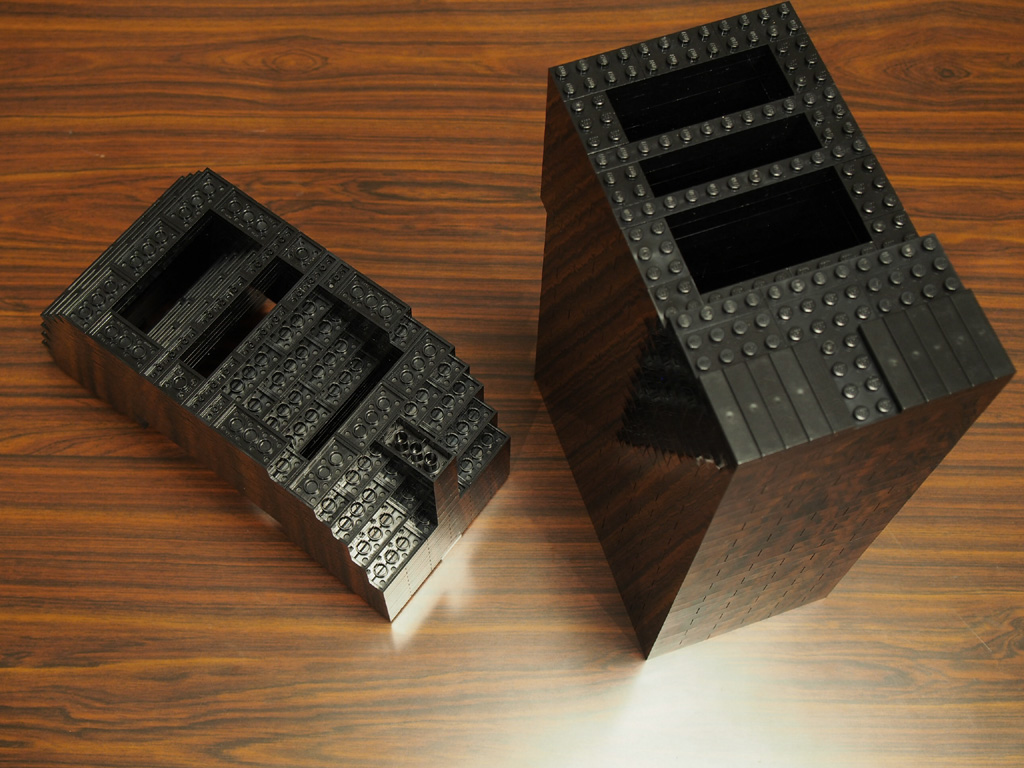

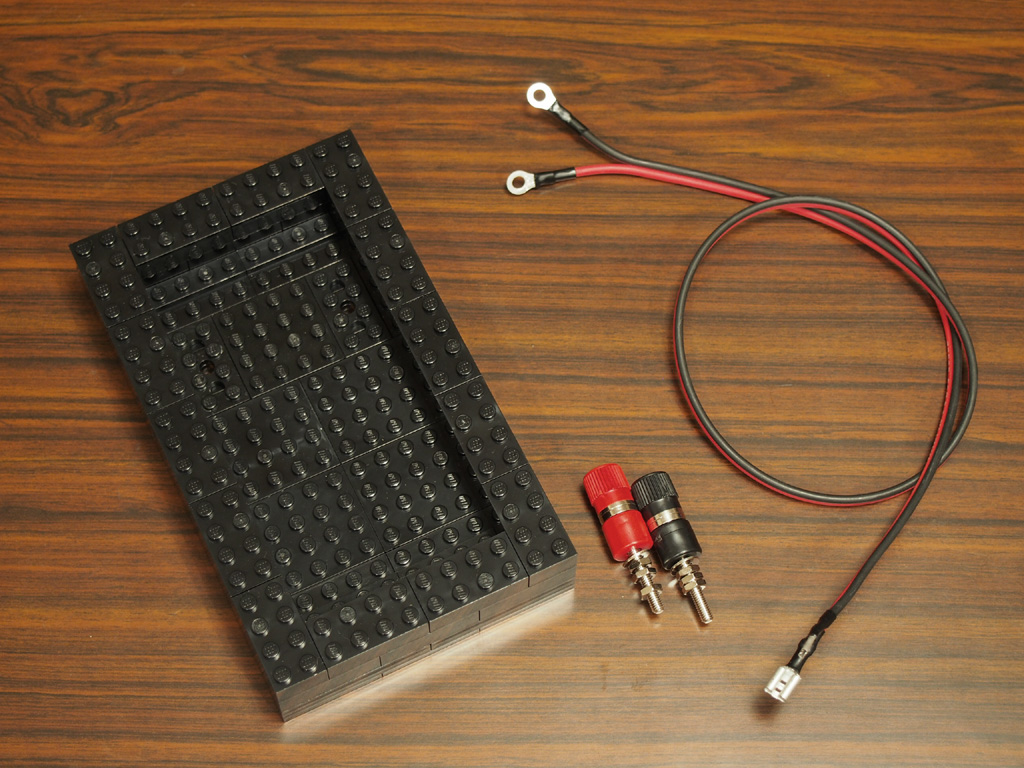

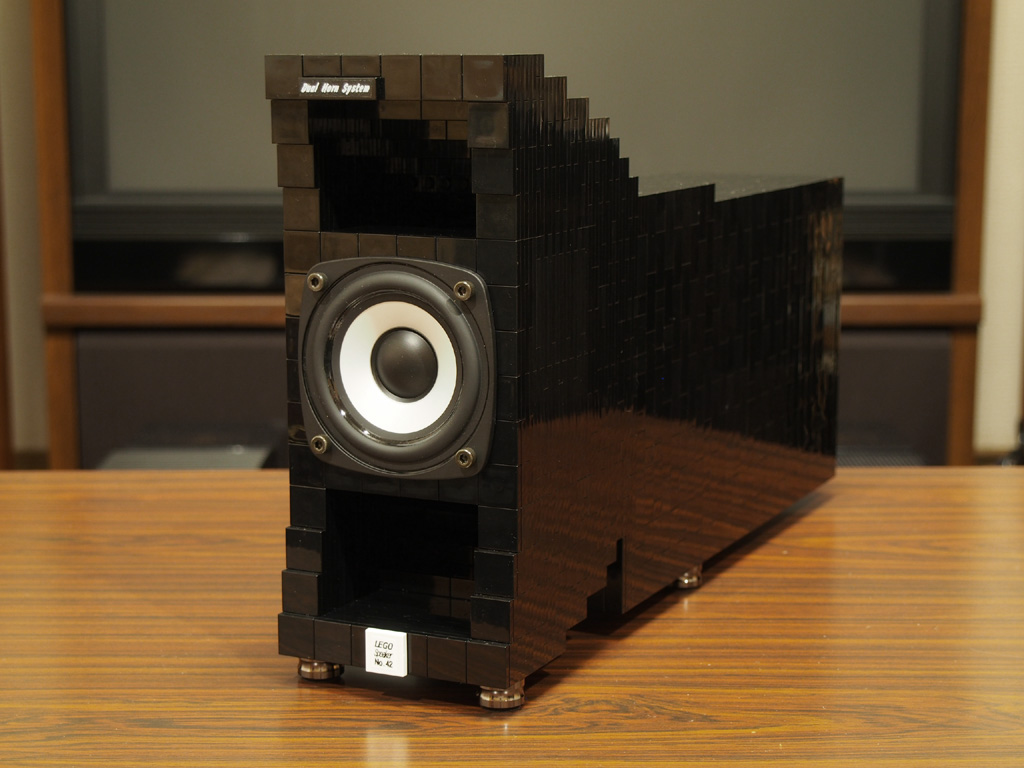

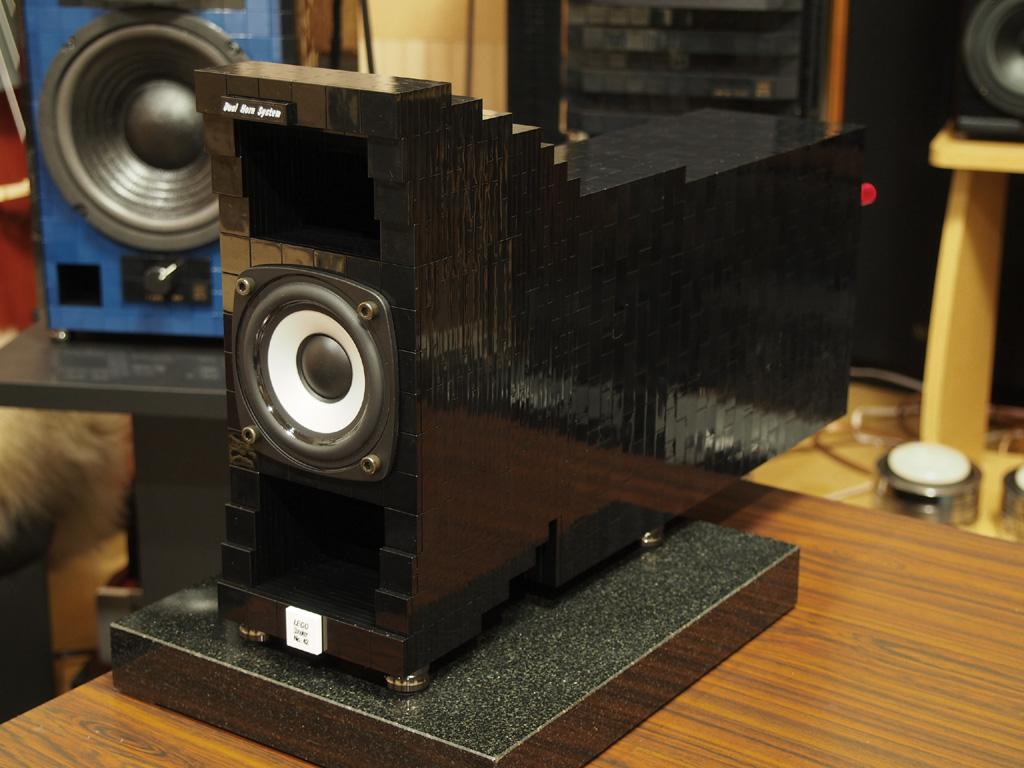

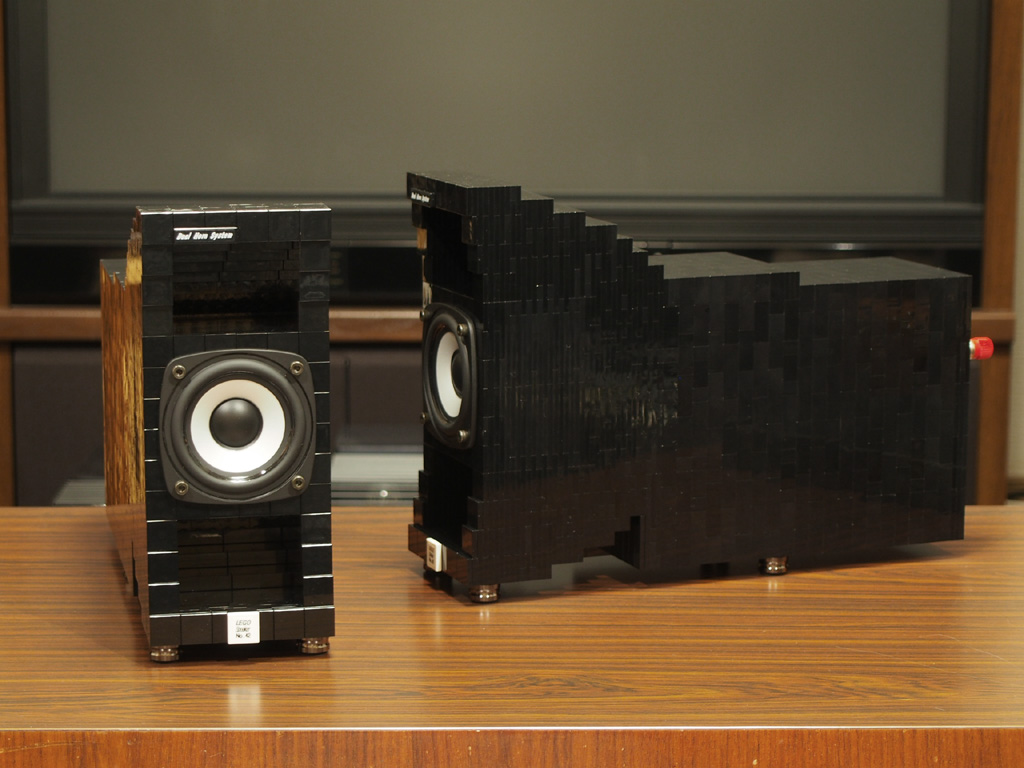

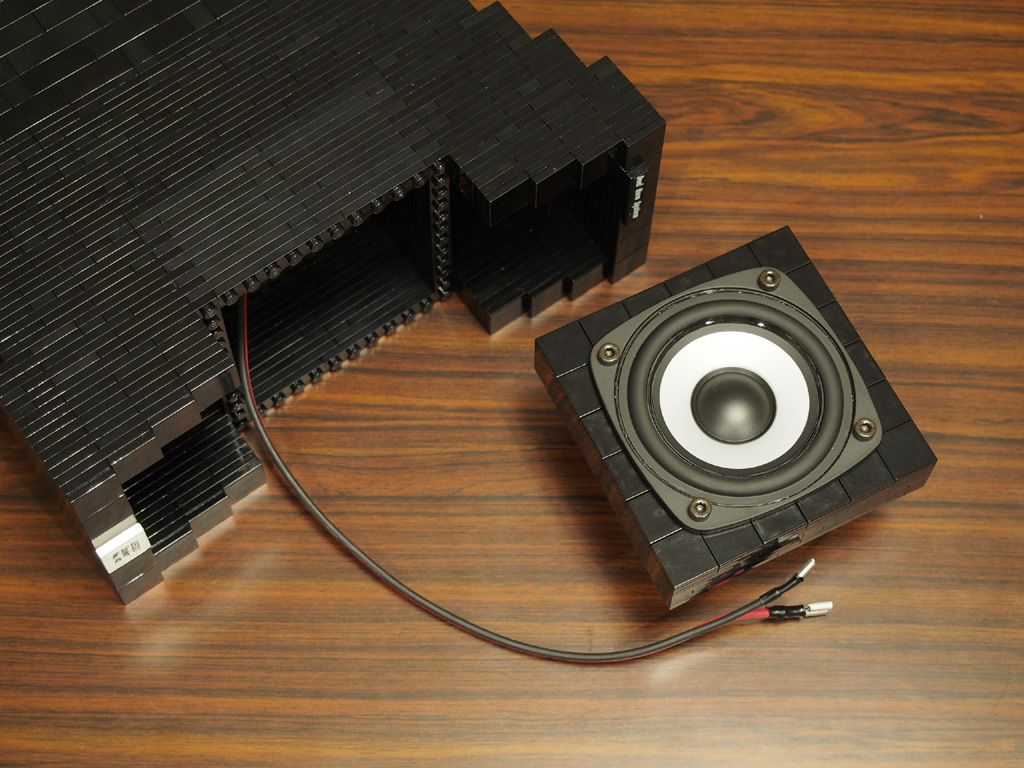

гҖҖеҶҷзңҹпј’гҒ«е…Ёж§ӢжҲҗйғЁе“ҒгӮ’зӨәгҒҷгҖӮжң¬ж©ҹгҒҜжҜ”ијғзҡ„гӮігғігғ‘гӮҜгғҲгҒӘгғўгғҮгғ«гҒ гҒҢиӨҮйӣ‘гҒӘж§ӢйҖ гҒ®гҒҹгӮҒйғЁе“Ғж•°гҒҢеӨҡгҒ„гҖӮгҒ“гҒ®иӨҮйӣ‘гҒ•гҒ“гҒқгҒҢLEGOгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгҒ®йқўзӣ®иәҚеҰӮгҒӘгҒ®гҒ гҖӮ

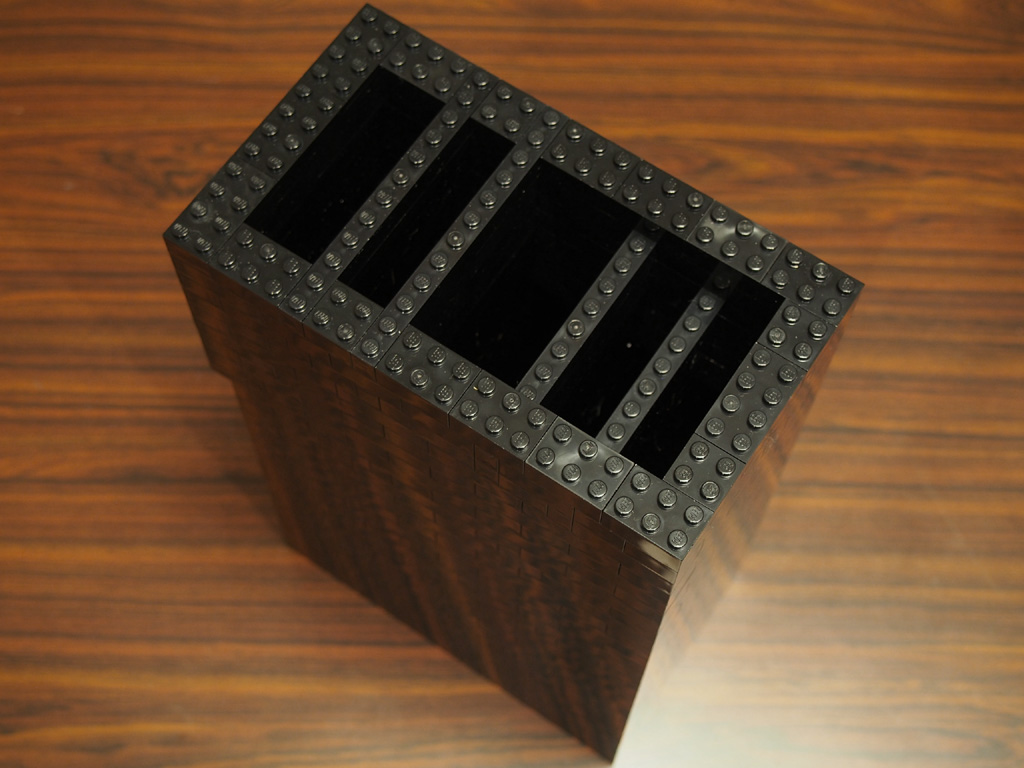

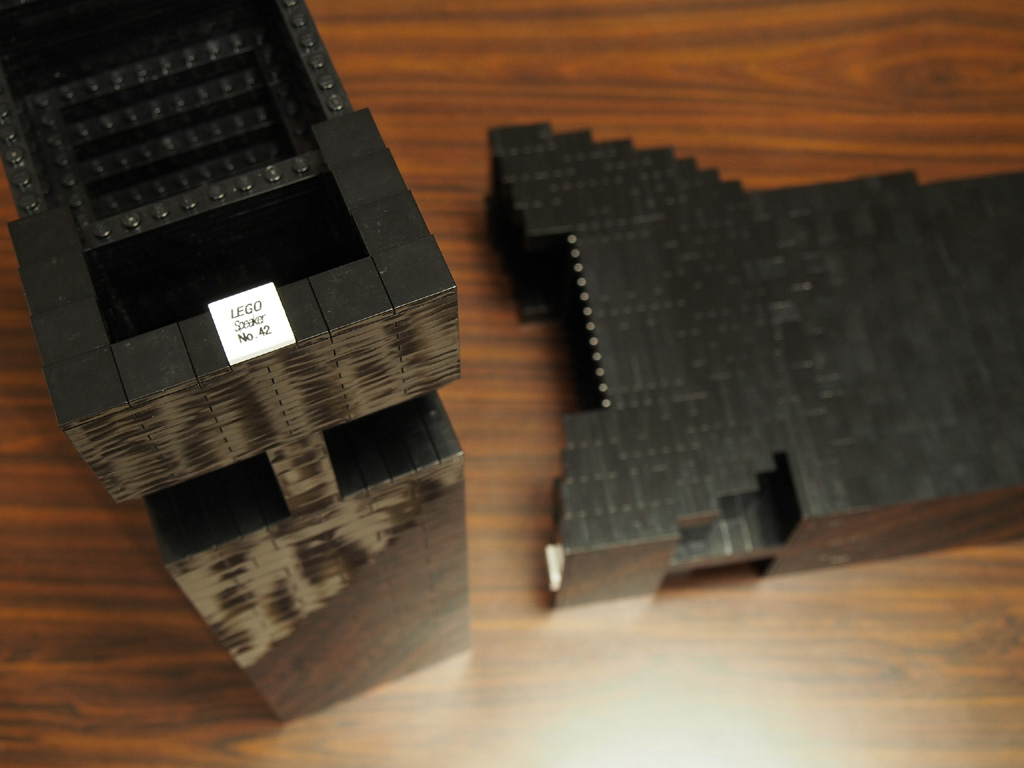

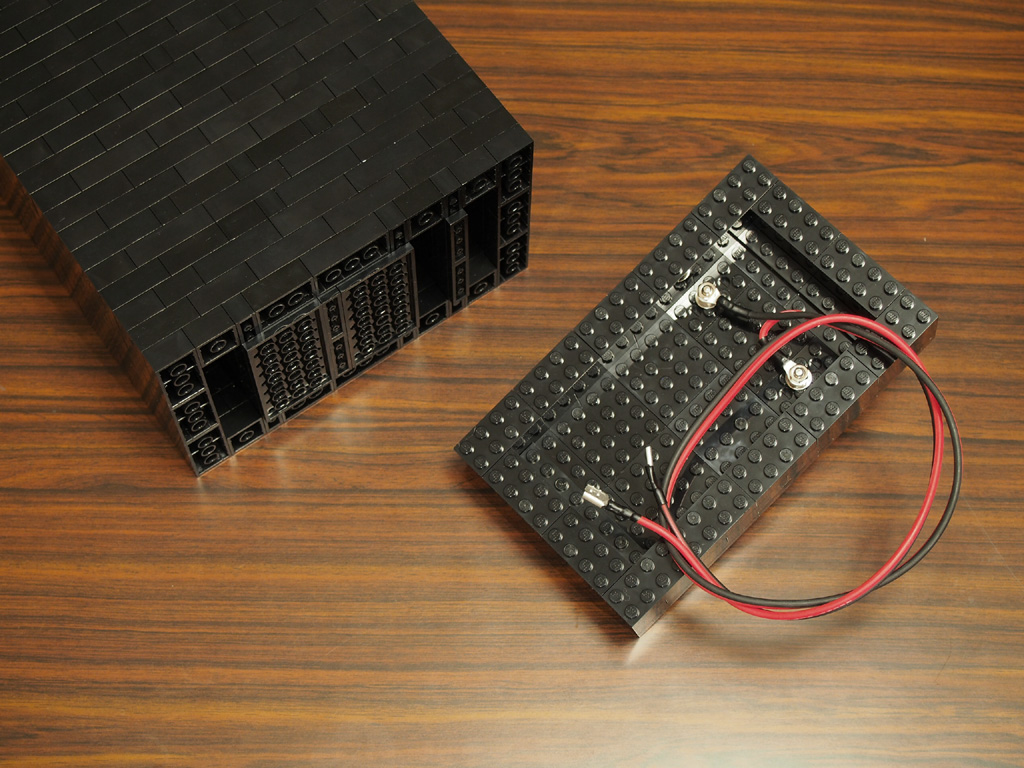

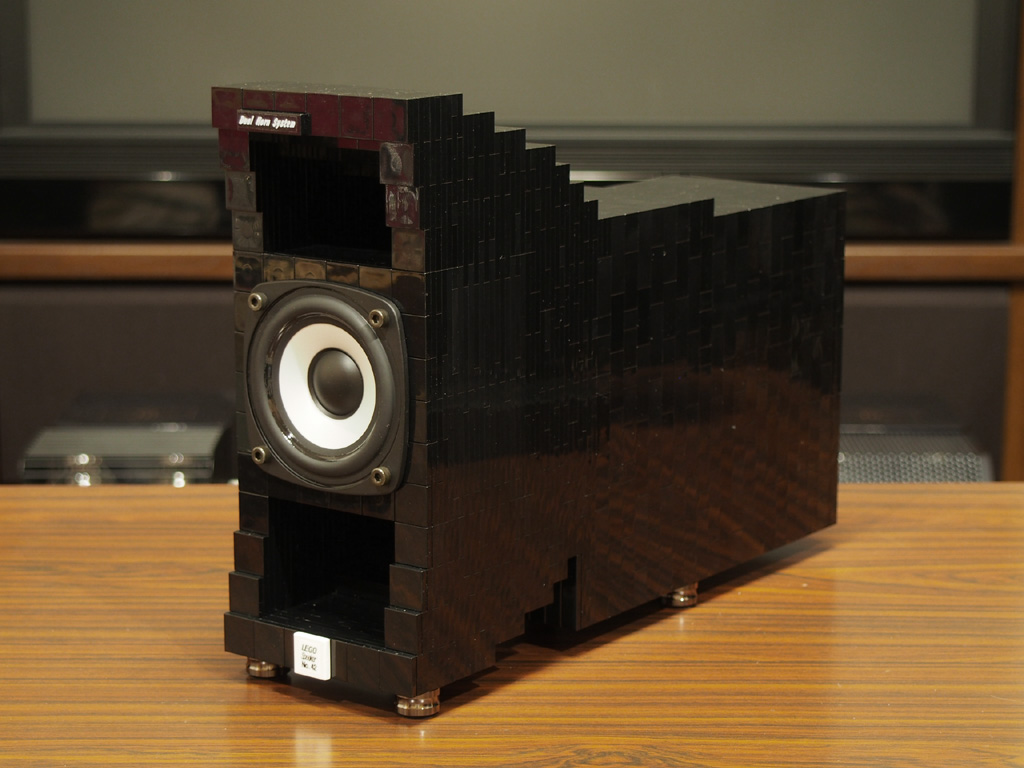

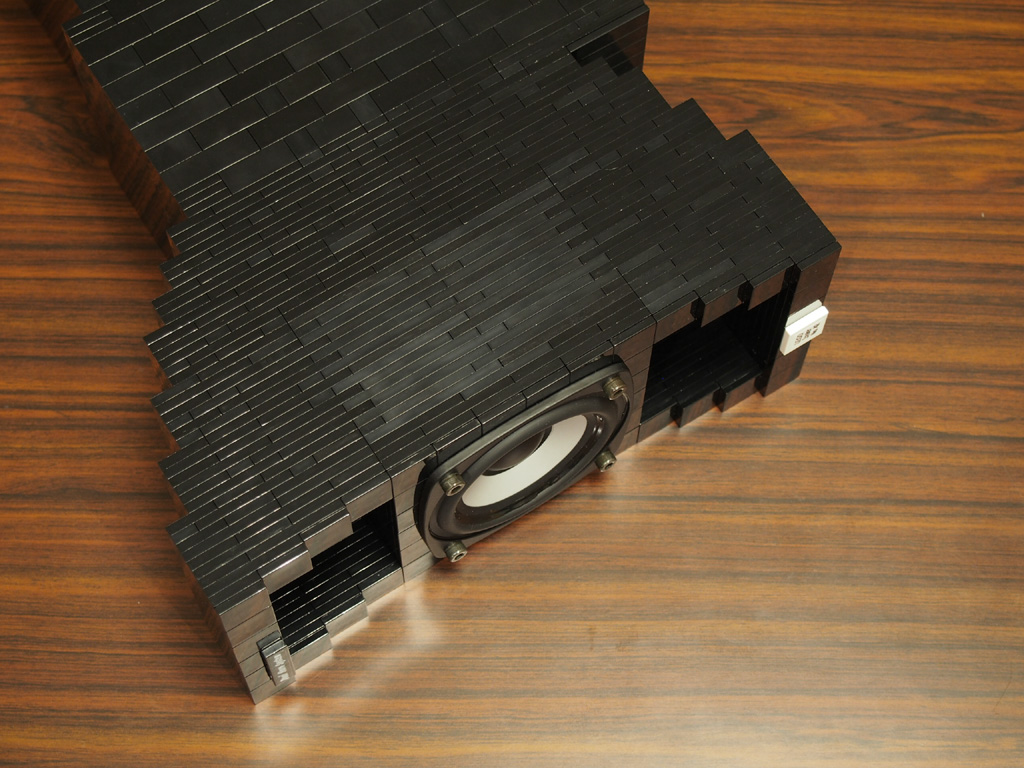

гҖҖеҶҷзңҹпј“гҒҜгғӣгғјгғій–ӢеҸЈйғЁгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮLEGOиЈҪгҒӘгҒ®гҒ§иӨҮйӣ‘гҒӘгғ‘гғјгғ„гҒ§гӮӮз°ЎеҚҳгҒ«иЈҪдҪңгҒ§гҒҚгӮӢгҖӮ

гҒ“гҒ®гғӣгғјгғій–ӢеҸЈйғЁгҒҜгҒӘгӮҒгӮүгҒӢгҒӘйҡҺж®өзҠ¶йҖ еҪўгӮ’е®ҹзҸҫгҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҖҒи–„гҒ„гғ—гғ¬гғјгғҲгғ–гғӯгғғгӮҜгҒ гҒ‘гҒ§иЈҪдҪңгҒ—гҒҹгҒ®гҒ§гғ–гғӯгғғгӮҜгҒ®еҜҶеәҰгҒҢеӨ§гҒҚгҒҸгҖҒйҮҚгҒҸгҖҒжҘөгӮҒгҒҰеј·еәҰгҒҢй«ҳгҒ„гҖӮ

гҖҖпј”пј’еҸ·ж©ҹгҒ®гӮЁгғігғ–гғ¬гғ гҒЁгҖҢDual Horn SystemгҖҚгҒ®гғҗгғғгӮёгӮ’иЈ…зқҖгҒ—гҒҹгҒҢгҖҒд»ҠеӣһгҒ®гӮЁгғігғ–гғ¬гғ гҒҜгғӣгғҜгӮӨгғҲгҒ§гғўгғҺгғҲгғјгғігҒ«гҒ—гҒҰгҒҝгҒҹгҖӮ

гҖҖгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгғўгӮёгғҘгғјгғ«гӮ’еҶҷзңҹпј”гҒ«зӨәгҒҷгҖӮгҒ“гҒ®йғЁе“ҒгҒҜпј”пј‘еҸ·ж©ҹгҒЁгҒҫгҒЈгҒҹгҒҸеҗҢдёҖгҒӘгҒ®гҒ§иЈҪдҪңйҒҺзЁӢгҒҜзңҒз•ҘгҖӮ

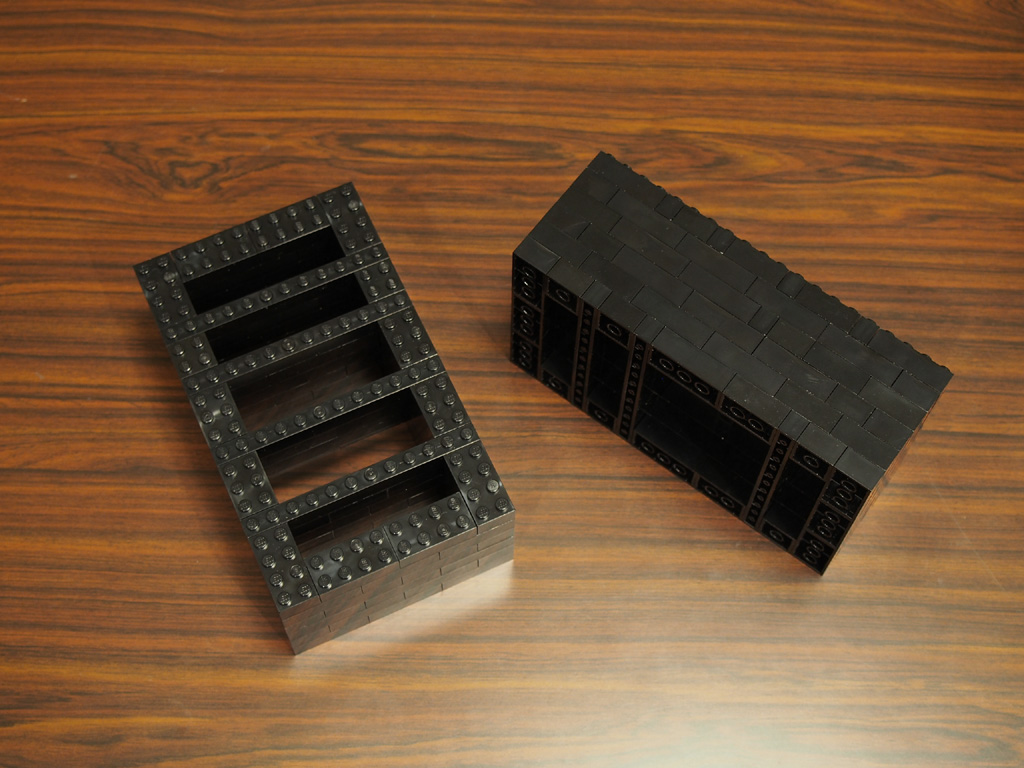

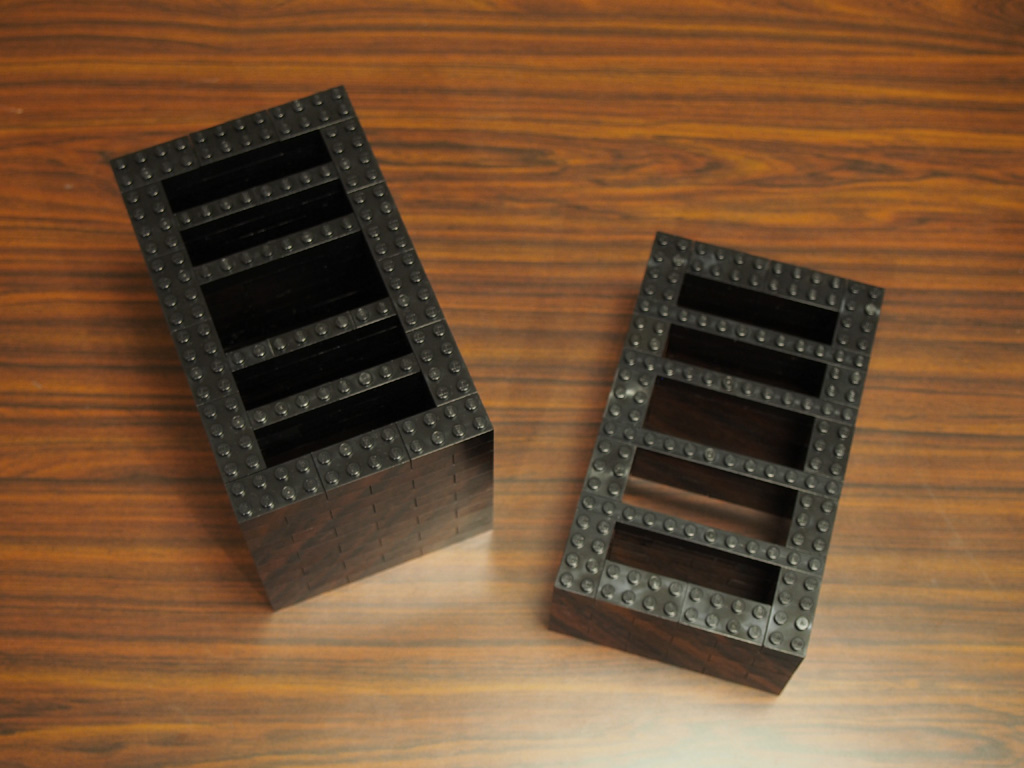

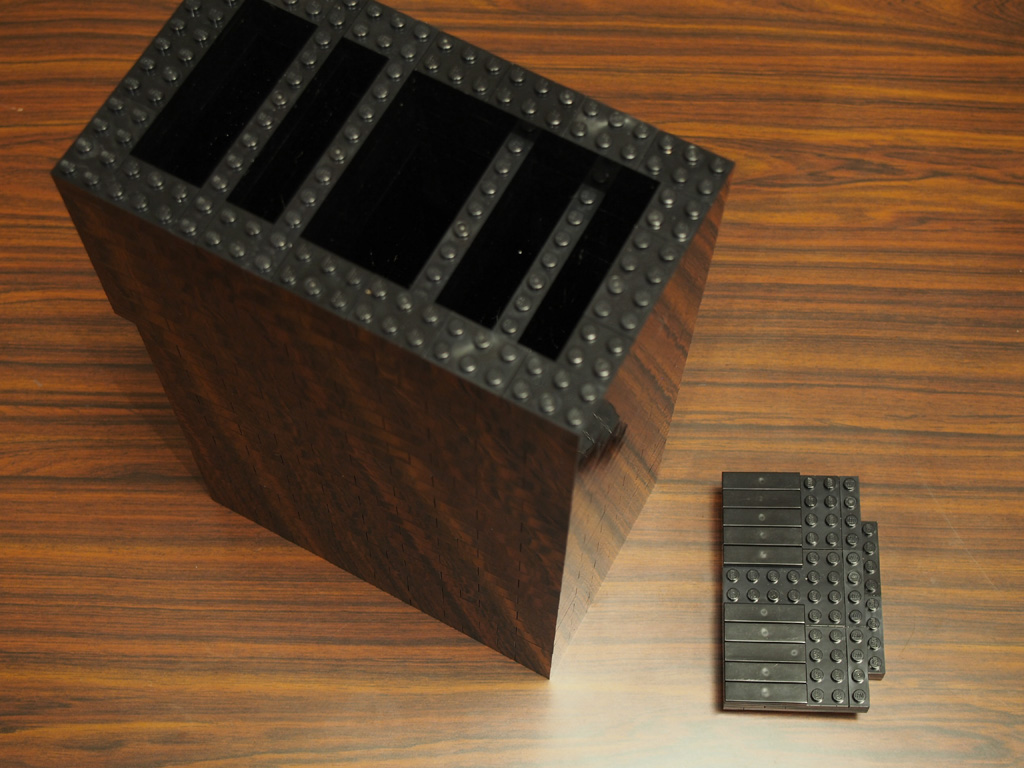

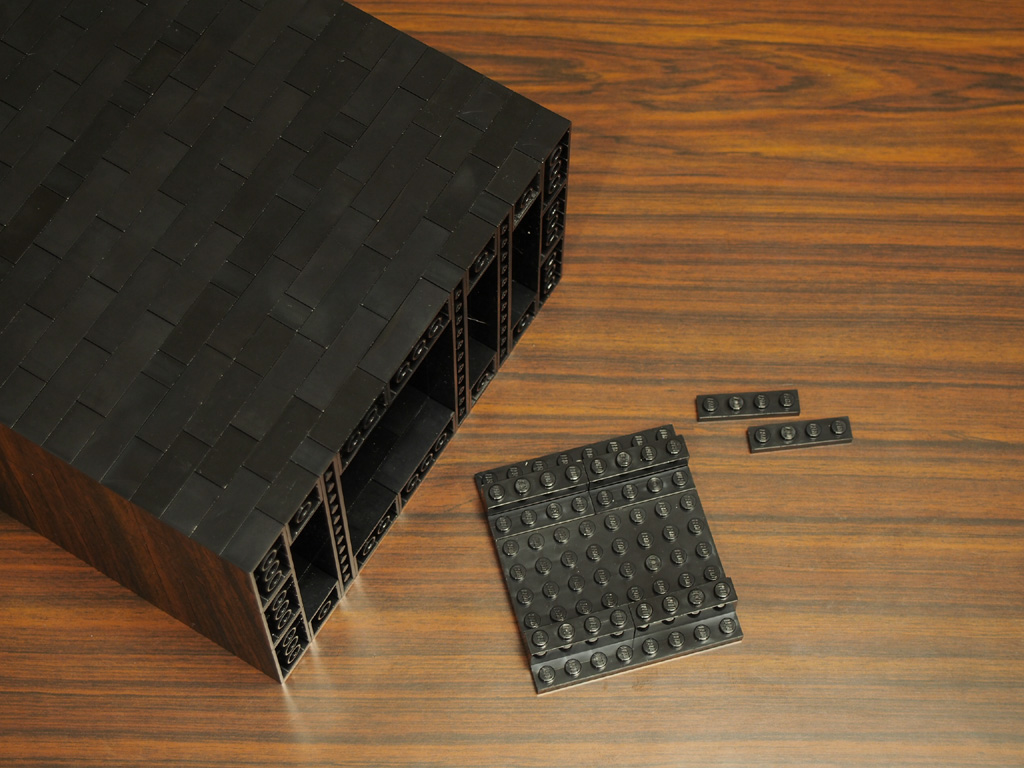

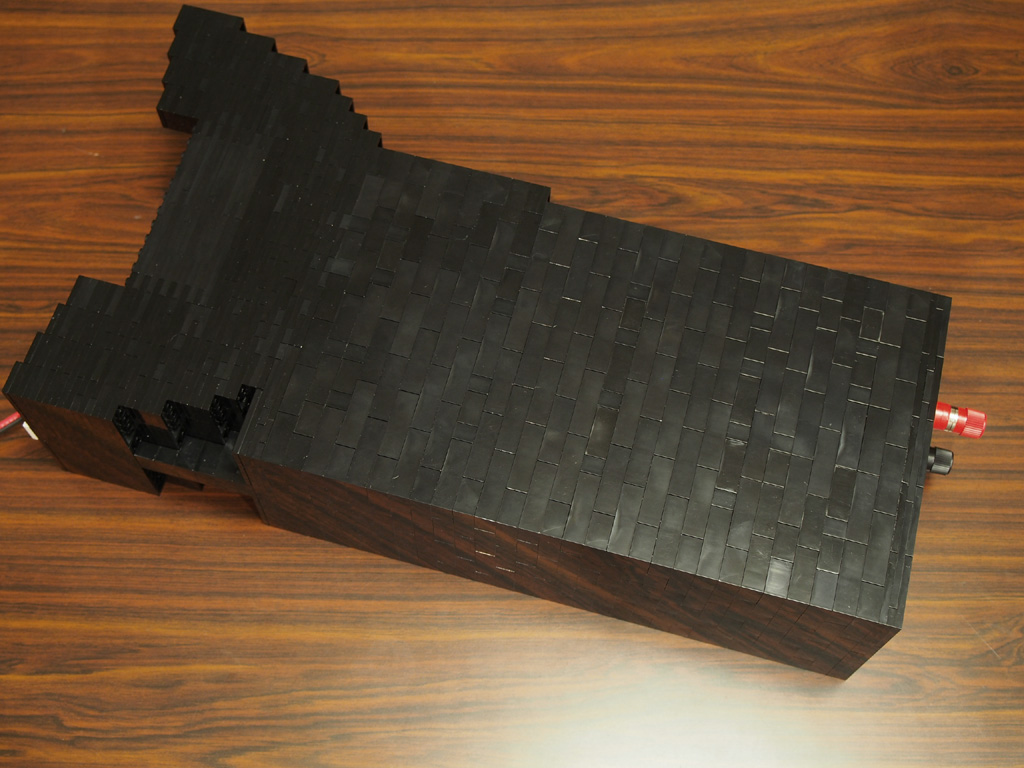

гҖҖеҶҷзңҹпј•гҒ«иғҙдҪ“йғЁеҲҶгҒ®еүҚж–№гҒ«дҪҚзҪ®гҒҷгӮӢгғ•гғ¬гғјгғ AгӮ’зӨәгҒҷгҖӮеҶ…йғЁгҒҢпј•жң¬гҒ®йҹійҒ“гҒ«еҲҶгҒӢгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢж§ҳеӯҗгҒҢгӮҸгҒӢгӮӢгҖӮ

гҖҖеҶҷзңҹпј–гҒҜдёӯеӨ®гҒ®гғ•гғ¬гғјгғ BгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮиғҙдҪ“йғЁеҲҶгҒҜпј“еҲҶеүІгҒ—гҒҰиЈҪдҪңгҒ—гҒҹгҒҢгҖҒгҒ“гӮҢгҒҜдҪңжҘӯжҖ§гҒ®зӮ№гӮӮгҒӮгӮӢгҒҢгҖҒйҹійҒ“й•·гҒҢй•·гҒҷгҒҺгҒҰгғӣгғјгғігҒ®й§ҶеӢ•еҠӣдёҚи¶ігҒӘгҒ©гҒ®дёҚе…·еҗҲгҒҢз”ҹгҒҳгҒҹе ҙеҗҲгҒ«й–“гҒ®гғ•гғ¬гғјгғ гӮ’йҷӨгҒ„гҒҰгӮ·гғ§гғјгғҲгғҙгӮЎгғјгӮёгғ§гғігӮ’е®ҹйЁ“гҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ®жә–еӮҷгҒ§гӮӮгҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖеҶҷзңҹпј—гҒҢеҫҢгӮҚгҒ«дҪҚзҪ®гҒҷгӮӢгғ•гғ¬гғјгғ CгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮиүҜгҒҸиҰӢгӮӢгҒЁиЈҸйқўгҒҜйҹійҒ“гҒ®гғӘгӮҝгғјгғійғЁеҲҶгҒӘгҒ®гҒ§пј”е®ӨгҒ«еҲҶеүІгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгӮҸгҒӢгӮӢгҖӮ

гҖҖгғӘгӮўгғ‘гғҚгғ«гӮ’еҶҷзңҹпјҳгҒ«зӨәгҒҷгҖӮзҡҝзҠ¶ж§ӢйҖ гҒ§дёҲеӨ«гҒ«гҒ—гҒҰгҒӮгӮҠгҖҒгӮҝгғјгғҹгғҠгғ«гӮ’д»ҳгҒ‘гӮӢз©ҙгҒҢпј’з®ҮжүҖгҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖеҶҷзңҹпјҷгҒҜгғ•гғ¬гғјгғ CеҶ…гҒ®йҹійҒ“гҒ®гғӘгӮҝгғјгғійғЁеҲҶгӮ’еЎһгҒҗгғ•гӮҝгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒ“гҒ®йғЁе“ҒгҒҜи–„гҒҸйҖ гӮҠгҒҷгҒҺгҒҹгҒ®гҒ§жҢҜеӢ•йҳІжӯўгҒ®гҒҹгӮҒгҒ«ж”№иүҜжҷӮгҒ«еј·еҢ–гҒ—гҒҹгҖӮ

гҖҖеҶҷзңҹпј‘пјҗгҒ®йғЁе“ҒгҒҜиғҙдҪ“еүҚз«ҜгҒ®дёӢйғЁгӮ’гғ•гӮҝгҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ®гғ‘гғјгғ„гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒ“гҒ®гӮҲгҒҶгҒӘиӨҮйӣ‘гҒӘйғЁе“ҒгӮӮиҮӘз”ұиҮӘеңЁгҒ«йҖ гӮҢгӮӢгҒ®гҒ гҖӮ

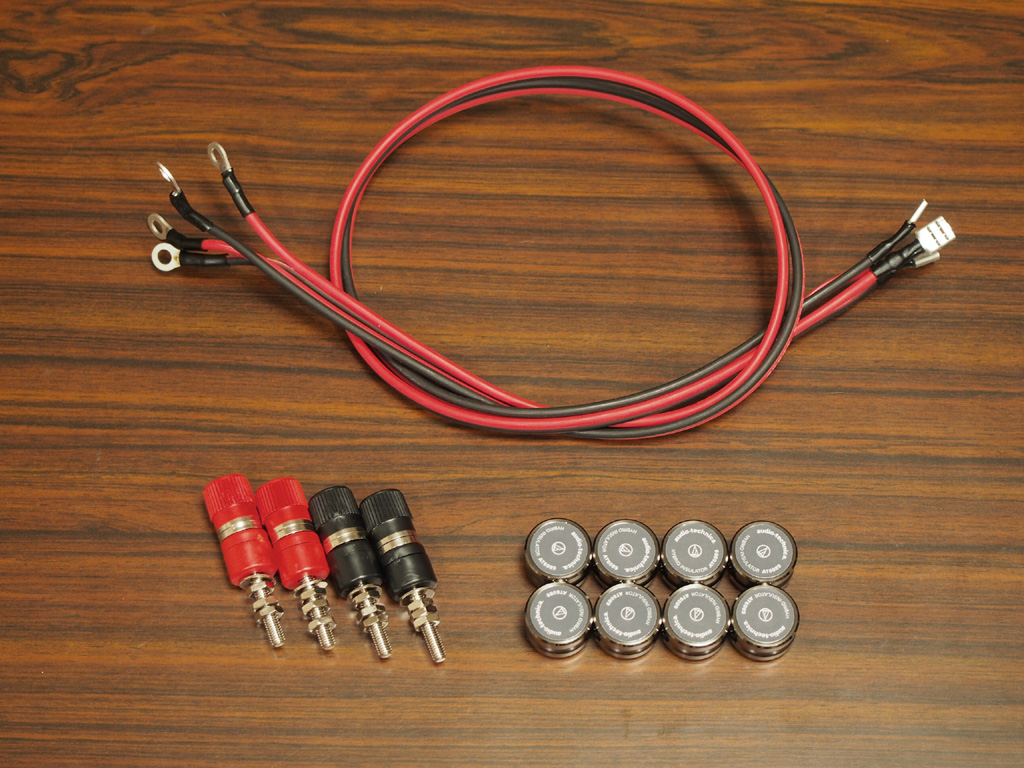

гҖҖгҒқгҒ®д»–гҒ®йғЁе“ҒгӮ’еҶҷзңҹпј‘пј‘гҒ«зӨәгҒҷгҖӮжҺҘз¶ҡгӮұгғјгғ–гғ«гҖҒгӮҝгғјгғҹгғҠгғ«гҖҒгӮӨгғігӮ·гғҘгғ¬гғјгӮҝгғјгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

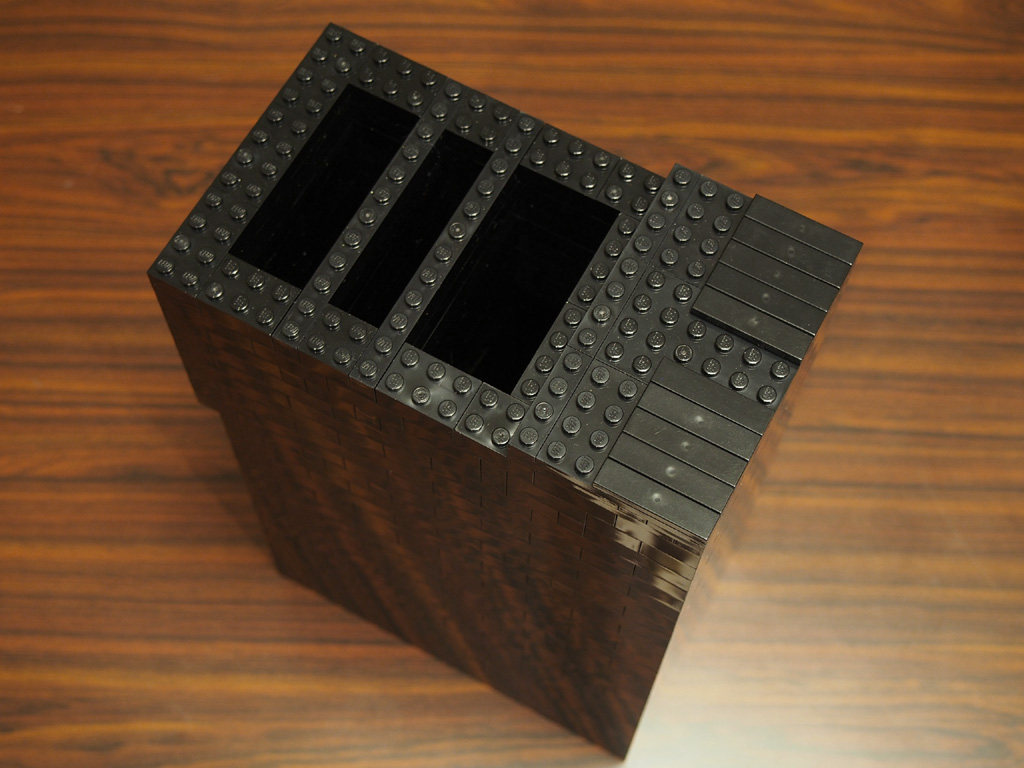

гҖҖиЈҪдҪңгҒҜиғҙдҪ“йғЁеҲҶгҒӢгӮүиЎҢгҒҶгҖӮгғ•гғ¬гғјгғ BгҒЁгғ•гғ¬гғјгғ CгӮ’жҺҘеҗҲгҒҷгӮӢгҖӮпјҲеҶҷзңҹпј‘пј’гҖҒпј‘пј“пјү

гҖҖеҗҢж§ҳгҒ«гғ•гғ¬гғјгғ AгӮ’еүҚйғЁгҒ«жҺҘеҗҲгҒҷгӮӢгҖӮпјҲеҶҷзңҹпј‘пј”гҖҒпј‘пј•пјү

гҒ“гҒ®йғЁе“ҒгҒҜгӮ·гғігғ—гғ«гҒӘз®ұеһӢгҒӘгҒ®гҒ§дҪңжҘӯгҒ—жҳ“гҒ„гҖӮ

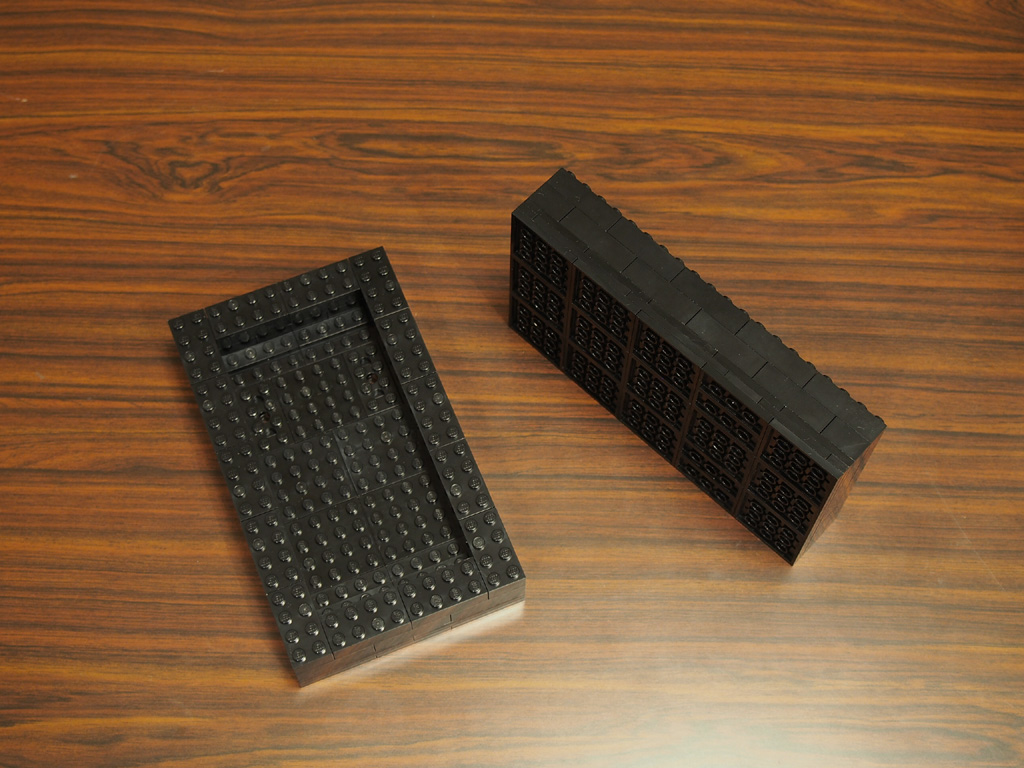

гҖҖиғҙдҪ“еүҚз«Ҝгғ•гӮҝгӮ’еҸ–гӮҠд»ҳгҒ‘гӮӢгҖӮпјҲеҶҷзңҹпј‘пј–гҖҒпј‘пј—пјү

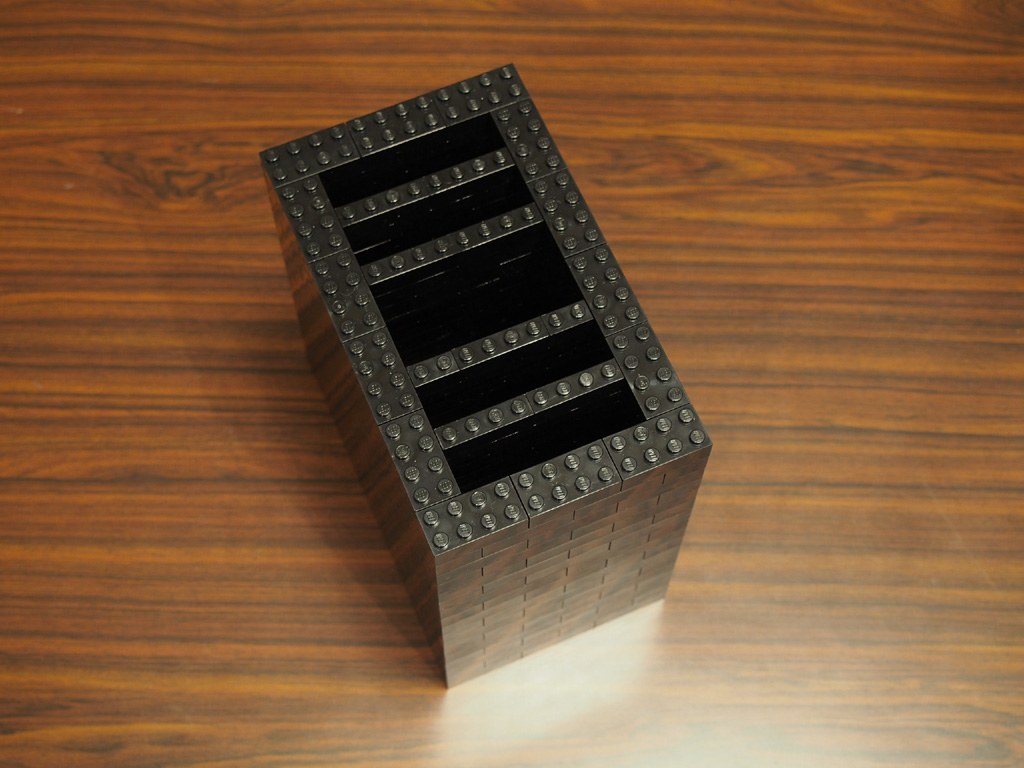

гҖҖеүҚйқўгҒ®гғӣгғјгғій–ӢеҸЈйғЁгӮ’еҸ–гӮҠд»ҳгҒ‘гӮӢгҖӮиӨҮйӣ‘гҒӘж§ӢйҖ гҒ гҒҢдёҠгҒӢгӮүжҠјгҒ—д»ҳгҒ‘гҒҰгҒ—гҒЈгҒӢгӮҠгҒЁжҺҘеҗҲгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгӮӢгҖӮпјҲеҶҷзңҹпј‘пјҳгҖҒпј‘пјҷпјү

гҖҖйҹійҒ“гғӘгӮҝгғјгғігғ•гӮҝгӮ’иғҙдҪ“йғЁеҲҶгҒ®иғҢйқўгҒ«еҸ–гӮҠд»ҳгҒ‘гӮӢгҖӮпјҲеҶҷзңҹпј’пјҗгҖҒпј’пј‘пјү

гҒҫгҒҹгҖҒе°ҸгҒ•гҒӘгғ—гғ¬гғјгғҲгғ–гғӯгғғгӮҜгӮ’пј’еҖӢгҖҒиғҢйқўгҒ«д»ҳгҒ‘гӮӢгҖӮгҒ“гҒ®гғ–гғӯгғғгӮҜгӮ’еӨ–гҒ—гҒҰгҒҠгҒ„гҒҹгҒ®гҒҜиғҙдҪ“йғЁеҲҶгҒ®иғҢйқўгӮ’е№ігӮүгҒ«гҒ—гҒҰзө„гҒҝз«ӢгҒҰгҒ®дҪңжҘӯжҖ§гӮ’зўәдҝқгҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

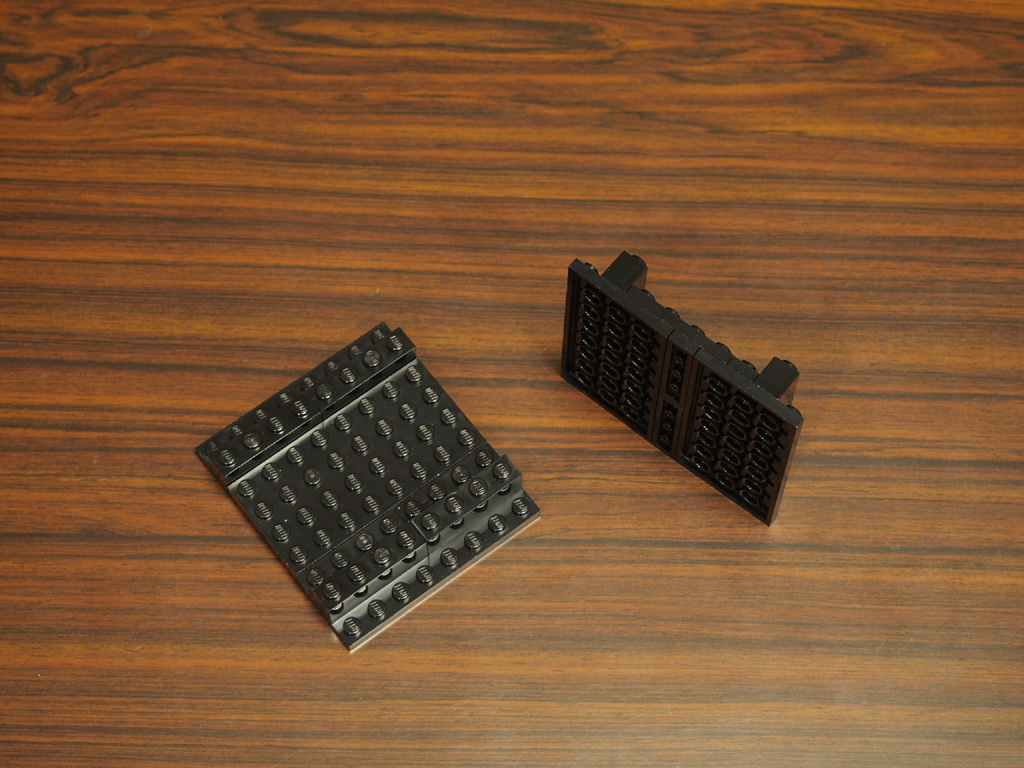

гҖҖгғӘгӮўгғ‘гғҚгғ«гҒ®зө„гҒҝз«ӢгҒҰгӮ’иЎҢгҒҶгҖӮпјҲеҶҷзңҹпј’пј’гҖҒпј’пј“пјү

гӮҝгғјгғҹгғҠгғ«гҒЁжҺҘз¶ҡгӮұгғјгғ–гғ«гӮ’еӣәе®ҡгҒҷгӮӢдҪңжҘӯгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖиғҙдҪ“йғЁеҲҶгҒ®иғҢйқўгҒ«гғӘгӮўгғ‘гғҚгғ«гӮ’еҸ–гӮҠд»ҳгҒ‘гӮӢгҖӮпјҲеҶҷзңҹпј’пј”гҖҒпј’пј•пјү

гҒ“гҒ®гҒЁгҒҚгҖҒжҺҘз¶ҡгӮұгғјгғ–гғ«гӮ’дёҠгҒӢгӮүпј’з•Әзӣ®гҒ®йҹійҒ“гҒ«йҖҡгҒ—гҒҰгҒҠгҒҸгҖӮгӮұгғјгғ–гғ«гҒ®й•·гҒ•гҒҜй…Қз·ҡдҪңжҘӯгҒ®гҒҹгӮҒгҒ®дҪҷиЈ•гӮ’иҖғгҒҲгҒҰ60cmгҒЁгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

гҖҖгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгғўгӮёгғҘгғјгғ«гӮ’еҸ–гӮҠд»ҳгҒ‘гӮӢгҖӮпјҲеҶҷзңҹпј’пј–гҖҒпј’пј—пјү

гҒ“гҒ®гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒҜгғ•гӮ§гғ©гӮӨгғҲиЈҪгҒ®гғһгӮ°гғҚгғғгғҲгҒҢгҒЁгҒҰгӮӮеӨ§гҒҚгҒ„гҒ®гҒ§гҖҒгғҗгғғгӮҜгӮӯгғЈгғ“гғҶгӮЈгҒ®еӨ–еЈҒгӮ’и–„гҒҸгҒҷгӮӢеҝ…иҰҒгҒҢгҒӮгҒЈгҒҹгҖӮгҒ“гҒ®йғЁеҲҶгҒ®йҡҷй–“гҒҢгҒӘгҒ„гҒЁгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲиғҢйқўгҒ®йҹіең§гҒҢгғӣгғјгғігҒ®гӮ№гғӯгғјгғҲгҒ«жөҒгӮҢгӮӢйҡӣгҒ®ж°—жөҒжҠөжҠ—гҒЁгҒӘгӮӢгҒ®гҒ гҖӮеҶҷзңҹпј’пј–гҒ«иҰӢгҒҲгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«еӨ–еЈҒгҒҜпј‘гғ”гғғгғҒ8mmгҒ§гҒӮгӮӢгҒҢгӮөгӮӨгӮәгҒӢгӮүиҰӢгҒҰеј·еәҰгҒҜе•ҸйЎҢгҒӘгҒ„гҒ гӮҚгҒҶгҖӮ

гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғўгӮёгғҘгғјгғ«гҒ®еҸ–гӮҠд»ҳгҒ‘

зө„гҒҝдёҠгҒҢгҒЈгҒҹеүҚйқўйғЁеҲҶ

гҖҖгӮӨгғігӮ·гғҘгғ¬гғјгӮҝгғјгӮ’еә•йқўгҒ®жүҖе®ҡдҪҚзҪ®гҒ«иІјгӮҠд»ҳгҒ‘гҒҰзө„гҒҝз«ӢгҒҰе®ҢдәҶгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

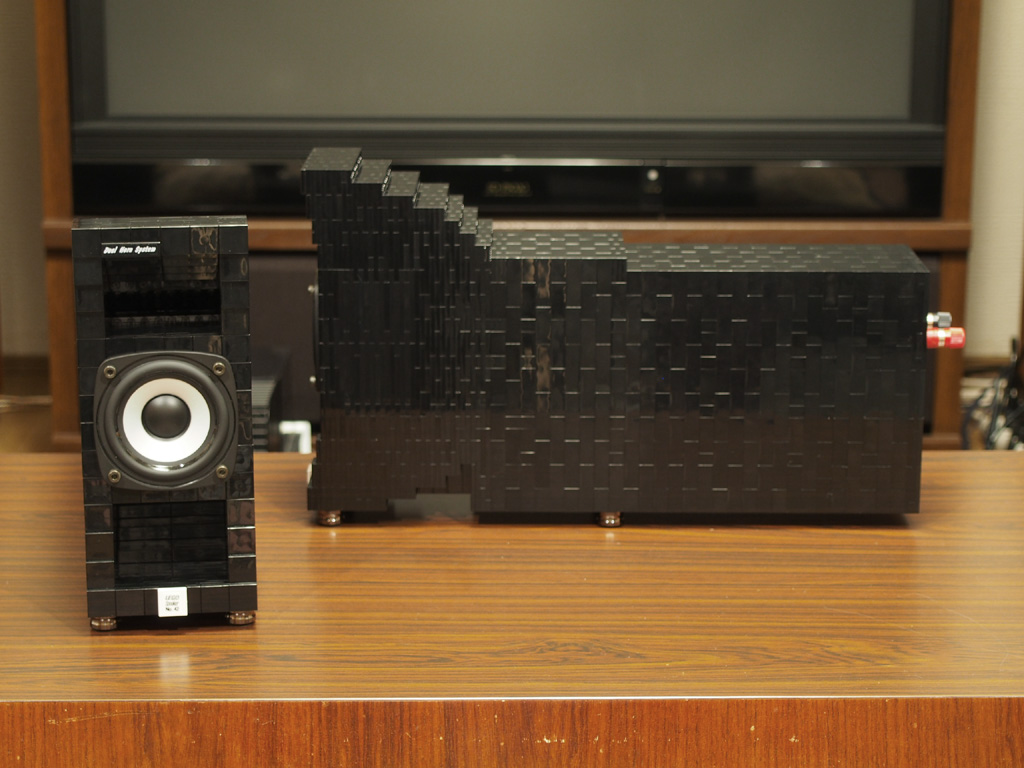

еҶҷзңҹпј’пјҳпҪһпј“пј‘гҒ«пј”пј’еҸ·ж©ҹгҒ®еӨ–иҰігӮ’зӨәгҒҷгҖӮ

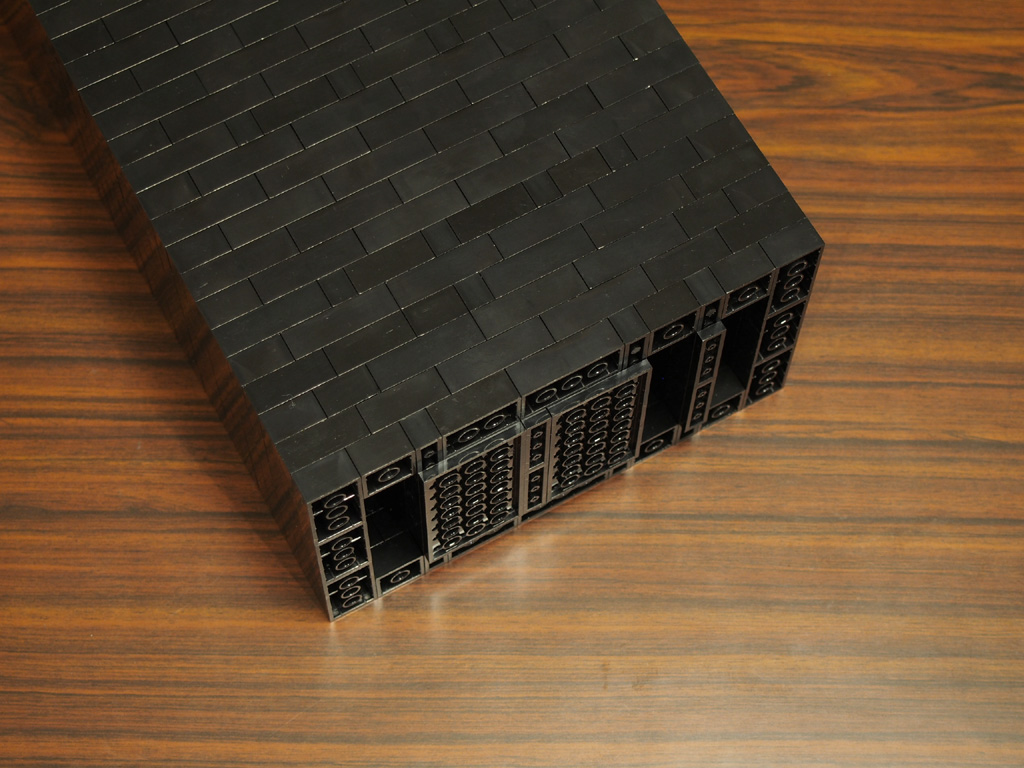

гҖҖгғҗгғјгғҶгӮЈгӮ«гғ«гғ„гӮӨгғігҒ®гғҮгғҘгӮўгғ«гғӣгғјгғігӮ’еҶ…и”өгҒ—гҒҹзү№з•°гҒ®еӨ–еҪўгҒҢзү№еҫҙзҡ„гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮжң¬дҪ“гҒ®еҘҘиЎҢгҒҚеҜёжі•гҒҢжҘөгӮҒгҒҰеӨ§гҒҚгҒӘгҒ“гҒЁгҒҢеҶҷзңҹпј“пјҗгҒ§иүҜгҒҸгӮҸгҒӢгӮӢгҖӮгҒ“гӮҢгҒҜдҪҝз”ЁгҒҷгӮӢдёҠгҒ§гҒҜдёҚдҫҝгҒ§гҒҜгҒӮгӮӢгҒҢгҖҒеүҚйқўеҜёжі•гҒҜгҒЁгҒҰгӮӮгӮігғігғ‘гӮҜгғҲгҒӘгҒ®гҒ§еЁҒең§ж„ҹгҒҜгҒӘгҒ„гҖӮ

гҖҖгҒ“гҒ®гӮўгғҗгғігӮ®гғЈгғ«гғүгҒӘгғҮгӮ¶гӮӨгғіжҖ§гӮӮLEGOгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгҒ®жҘҪгҒ—гҒҝгҒ®дёҖгҒӨгҒ гҖӮ

|

пј”пјҺ и©ҰиҒҙгҒЁи©•дҫЎ |

гҖҖзө„гҒҝдёҠгҒҢгҒЈгҒҹпј”пј’еҸ·ж©ҹгғ»гғ»гғ»и©ҰиҒҙй–Ӣе§ӢгҖӮпјҲеҶҷзңҹпј“пј’пјү

гҒЁгҒ“гӮҚгҒҢгғ»гғ»гғ»

дҪҺйҹігҒҢгҒңгӮ“гҒңгӮ“еҮәгҒӘгҒ„пјҒгғ»гғ»гғ»гҒҡгҒЈгҒЁгӮігғігғ‘гӮҜгғҲгҒӘпј”пј‘еҸ·ж©ҹгӮҲгӮҠгӮӮејұгҒ„гҒ®гҒ гҖӮ

пј”пј’еҸ·ж©ҹгҒҜеӨұж•—дҪңгҒӘгҒ®гҒӢпјҹгҖҖгҒ“гҒ®еӨұж•—гҒ®еҺҹеӣ гҒҜдҪ•гҒӢпјҹ

пј”пјҚпј‘гҖҖиҖғеҜҹ

гҖҖгҒҫгҒҡгҖҒиҖғгҒҲгҒҹгҒ®гҒҜйҹійҒ“гӮ’зҙ°й•·гҒҸгҒ—гҒҷгҒҺгҒҹгҒӢгӮүгҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒӢпјҹгҖҖгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒ“гӮҢгҒҫгҒ§гӮӮLEGOгғ–гғӯгғғгӮҜгӮ’гӮұгғҒгҒЈгҒҰйҹійҒ“гҒ®еӨӘгҒ•гҒҢи¶ігӮҠгҒӘгҒҸгҒӘгӮҠгҖҒгғҗгғғгӮҜгғӯгғјгғүгғӣгғјгғігҒ®иЈҪдҪңгҒ§дҪ•еәҰгӮӮеӨұж•—гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮйҹійҒ“й•·гӮ’дјёгҒ°гҒӣгҒ°дҪҺйҹіеҹҹгҒҢеј·еҢ–гҒ§гҒҚгӮӢгҒЁжғіе®ҡгҒ—гҒҹгҒ®гҒ гҒҢгҖҒйҹійҒ“гҒ®еӨӘгҒ•гҒЁгҒ®гғҗгғ©гғігӮ№гҒҢйҮҚиҰҒгҒӘгҒ®гҒ гӮҚгҒҶгҖӮгҒҫгҒҹгҖҒеҲҶеІҗгҒ—гҒҹйҹійҒ“ж§ӢйҖ гӮӮе•ҸйЎҢгҒӢгӮӮгҒ—гӮҢгҒӘгҒ„гҖӮйҹійҒ“еҶ…гҒ«ж°—жөҒжҠөжҠ—гҒ®еҺҹеӣ гҒЁгҒӘгӮӢйҹійҒ“гҒ®еӨ§гҒҚгҒӘеҪўзҠ¶еӨүеҢ–гҒҢгҒӮгӮӢгҒЁгҖҒгӮ№гғ гғјгӮәгҒӘж°—жөҒгҒ®жөҒгӮҢгҒҢйҳ»е®ігҒ•гӮҢгҖҒеҶ…йғЁгҒ®з©әж°—гҒҢгғҗгғҚжҖ§гӮ’жҢҒгҒЈгҒҰгҒ—гҒҫгҒҶгҖӮгғӣгғјгғіеӢ•дҪңгҒ§гҒҜз©әж°—гҒ®гғҗгғҚжҖ§гҒҜеӨ§ж•өгҒ§гҖҒдҪҺйҹіеҹҹгҒ®ж”ҫе°„еҠ№зҺҮгҒҢдҪҺдёӢгҒҷгӮӢгҒ®гҒ гҖӮ

гҖҖгҒҹгӮҒгҒ—гҒ«гғӘгӮўгғ‘гғҚгғ«гӮ’еӨ–гҒ—гҒҰеҲҶеІҗгҒ—гҒҹдёӢеҒҙгҒ®гғӣгғјгғіBгҒ®е…ҘгӮҠеҸЈгӮ’дёҖж—ҰгҖҒгғ–гғӯгғғгӮҜгҒ®еЈҒгҒ§еЎһгҒ„гҒ§гғӣгғјгғіпјЎгҒ®гҒҝгҒ®еӢ•дҪңгҒЁгҒ—гҒҰиҰӢгҒҹгҖӮгғҗгғ©гғігӮ№зҡ„гҒ«гҒҜпј”пј‘еҸ·ж©ҹгҒ®гӮөгӮӨгӮәгҒ«иҝ‘гҒ„гҖӮгҒҫгҒҹгҖҒгҒ“гҒ®гҒЁгҒҚгҖҒгӮ№гғӯгғјгғҲеҶ…йғЁгҒ§гғҲгӮ°гғӯгӮ’е·»гҒ„гҒҰгҒ„гҒҹгҖҒгҒӮгҒҫгҒЈгҒҹжҺҘз¶ҡгӮұгғјгғ–гғ«гӮ’гғӣгғјгғіAгҒ®еҶ…йғЁгҒ«жҠјгҒ—иҫјгӮ“гҒ гҖӮгӮ№гғӯгғјгғҲеҶ…йғЁгҒ®гӮұгғјгғ–гғ«гҒ«гӮҲгӮӢж°—жөҒжҠөжҠ—гӮӮе•ҸйЎҢгҒЁгҒӘгӮӢгҖӮ

гҖҖгҒ“гҒ®зөҗжһңгҒҜиүҜеҘҪгҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҖӮгғӣгғјгғігғӯгғјгғүгӮӮгҒӢгҒӢгҒЈгҒҰгҒҚгҒҹгҖӮж¬ЎгҒ«гғӣгғјгғіпјўгҒ®гҒҝгҒ«гҒ—гҒҰгҒҝгӮӢгҒЁгҖҒй©ҡгҒ„гҒҹгҒ“гҒЁгҒ«жҳҺгӮүгҒӢгҒ«дҪҺйҹіеҹҹгҒҢејұгҒ„гҖӮгҒ“гҒ®еӨӘгҒ•гҒ§й•·гҒ•130cmгҒ§гҒҜгғҗгғ©гғігӮ№гҒҢжӮӘгҒ„гҒ®гҒ гӮҚгҒҶгҒӢпјҹ

гҖҖгӮ„гҒҜгӮҠ130cmгҒ®йҹійҒ“гҒ«гҒҜгҒқгӮҢгҒ«иҰӢеҗҲгҒҶж–ӯйқўз©ҚгҒҢеҝ…иҰҒгҒӘгҒ®гҒӢпјҹгҖҖе®ҹйҡӣгҖҒжҲҗеҠҹгҒ—гҒҹпј“пјҳеҸ·ж©ҹгҒҜ110cmгҒ®йҹійҒ“й•·гҒ гҒҢгҖҒж–ӯйқўз©ҚгҒҜжң¬ж©ҹгҒ®1.5еҖҚгӮӮгҒӮгӮӢгҖӮгҒ“гҒ®гғҮгғҘгӮўгғ«гғӣгғјгғігҒ§гҒҜеҠ№зҺҮгҒҢжӮӘгҒ„гҒ»гҒҶгҒ«еј•гҒЈејөгӮүгӮҢгӮӢгҒ®гҒӢпјҹ

е®ҹйЁ“гҒЁгҒ—гҒҰиғҙдҪ“йғЁеҲҶгӮ’7cmзё®гӮҒгҒҹгӮ·гғ§гғјгғҲгғҙгӮЎгғјгӮёгғ§гғігҒ«ж”№йҖ гҒ—гҒҰиҰӢгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гҒ—гҒҹгҖӮ

пј”пјҚпј’гҖҖгӮ·гғ§гғјгғҲгғҙгӮЎгғјгӮёгғ§гғігҒ®и©•дҫЎ

гҖҖеӣіпј”гҒ«пј”пј’еҸ·ж©ҹгӮ·гғ§гғјгғҲгғҙгӮЎгғјгӮёгғ§гғігҒ®ж§ӢйҖ еӣігӮ’еӣіпј•гҒ«йҹійҒ“гҒ®еӨүеҢ–гӮ°гғ©гғ•гӮ’зӨәгҒҷгҖӮ

йҹійҒ“й•·гҒҜгғӣгғјгғіAгҒҢзҙ„55cmгҖҒгғӣгғјгғіBгҒҢзҙ„95cmгҒ«зҹӯзё®гҒ•гӮҢгҖҒгғ”гғјгӮҜе‘Ёжіўж•°гҒҜ310HzгҖҒ180HzгҒЁиЁҲз®—гҒ•гӮҢгҒҹгҖӮ

гҖҖзөҗжһңгҒҜгғ»гғ»гғ»й©ҡгҒҸгӮҲгҒҶгҒӘдҪҺйҹігҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒҢгҖҒжҘҪгҒ—гӮҒгӮӢйҹігҒ«гҒҜгҒӘгҒЈгҒҹгҖӮгӮ„гҒҜгӮҠгҒ“гҒ®гӮөгӮӨгӮәгҒ§гҒҜж¬ІејөгҒЈгҒҹдҪҺйҹіеҶҚз”ҹгҒҜйӣЈгҒ—гҒ„гҒ®гҒӢпјҹгҖҖгӮ·гғ§гғјгғҲгӮөгӮӨгӮәгҒҜдҪҝгҒ„жҳ“гҒ•гҒ®зӮ№гҒ§гҒҜж”№иүҜгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖж”№йҖ гҒ®дҪңжҘӯжҷӮй–“гҒҜгҒҹгҒЈгҒҹгҒ®пј‘пјҗеҲҶгҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҖӮгҒ“гҒ®жҹ”и»ҹжҖ§гӮӮLEGOгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгҒ®гғҷгғҚгғ•гӮЈгғғгғҲгғқгӮӨгғігғҲгҒӘгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮпјҲеҶҷзңҹпј“пј“гҖҒпј“пј”пјү

пј”пјҚпј“гҖҖгҒ•гӮүгҒӘгӮӢж”№иүҜ

гҖҖе®ҹгҒҜгӮ·гғ§гғјгғҲгғҙгӮЎгғјгӮёгғ§гғігҒ®ж”№йҖ жҷӮгҒ«ж–°гҒҹгҒӘе•ҸйЎҢзӮ№гҒ«ж°—гҒҢд»ҳгҒ„гҒҹгҖӮ

еӣіпј’гҒ®гӮӘгғӘгӮёгғҠгғ«ж§ӢйҖ еӣігӮ’иҰӢгӮӢгҒЁйҹійҒ“гҒ®жңҖгӮӮгӮҜгғӘгғҶгӮЈгӮ«гғ«гҒӘдёҠдёӢгғӣгғјгғігҒ®еҲҶеІҗйғЁгҒ§гӮҝгғјгғҹгғҠгғ«гҒ«жҺҘз¶ҡгҒ—гҒҹгӮұгғјгғ–гғ«гҒҢйҹійҒ“гӮ’еЎһгҒ„гҒ§гҒ„гӮӢгҒ®гҒ гҖӮгҒ“гӮҢгҒҜжҒҘгҒӢгҒ—гҒ„еҲқжӯ©зҡ„гғҹгӮ№гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮиЁӯиЁҲж®өйҡҺгҖҒиЈҪдҪңгҒ®дҪңжҘӯжҷӮгҒ«гӮӮж°—гҒҢгҒӨгҒӢгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҖӮ

гҖҖгӮ·гғ§гғјгғҲгғҙгӮЎгғјгӮёгғ§гғіпјҲеӣіпј”пјүгҒ§гҒҜеҲҶеІҗйғЁгҒ®гӮ№гғҡгғјгӮ№гӮ’жӢЎеӨ§гҒ—гҒҰгҒ“гҒ®е•ҸйЎҢгҒ«еҜҫеҮҰгҒ—гҒҹгҒҢгҖҒгҒ“гӮҢгҒ«гӮҲгӮӢж”№е–„гӮ’иҰӢиҫјгӮ“гҒ§еҶҚгҒійҹійҒ“гӮ’дјёгҒ°гҒ—гҒҰеӣіпј–гҒ®гӮҲгҒҶгҒ«еҶҚж”№йҖ гҒ—гҒҰгҒҝгҒҹгҖӮ

гҒ“гҒ®пј”пј’еҸ·ж©ҹгҒҜгғӯгғігӮ°гғңгғҮгӮЈгҒ®ж–№гҒҢгӮ«гғғгӮіиүҜгҒ„гҒ®гҒ гҖӮ

гҖҖеҶҚж”№йҖ гҒ—гҒҹжң¬ж©ҹгҒ®йҹійҒ“й•·гҒҜгғӣгғјгғіAгҒҢзҙ„67cmгҖҒгғӣгғјгғіBгҒҢ118cmгҒЁгҒӘгӮҠгҖҒгғ”гғјгӮҜе‘Ёжіўж•°гҒҜ254HzгҖҒ144HzгҒЁиЁҲз®—гҒ•гӮҢгҒҹгҖӮгҒ“гҒ®йҹійҒ“гҒ®еӨүеҢ–гӮ°гғ©гғ•гӮ’еӣіпј—гҒ«зӨәгҒҷгҖӮ

гҖҖйҹігҒҜгғ»гғ»гғ»ж„ҸеӣігҒ—гҒҹдҪҺйҹіеҹҹгҒ®иҝ«еҠӣгҒҢеҮәгҒҰгҒҚгҒҹгҖӮгӮӨгғігғ‘гӮҜгғҲгҒ®гҒӮгӮӢгғҖгӮӨгғҠгғҹгғғгӮҜгҒӘйҹіжҘҪгҒҢжҘҪгҒ—гӮҒгӮӢдҪңе“ҒгҒ«гҒӘгҒЈгҒҹгҖӮ

гҖҖгғҮгғҘгӮўгғ«гғӣгғјгғігҒ®еҠ№жһңгҒҜзўәиӘҚгҒҢйӣЈгҒ—гҒ„гҒҢгҖҒзўәгҒӢгҒ«гғҗгғјгғҶгӮЈгӮ«гғ«гғ„гӮӨгғігҒ®иүҜеҘҪгҒӘйҹіеғҸе®ҡдҪҚгҒҢж„ҹгҒҳгӮүгӮҢгӮӢгҖӮзү№гҒ«еүҚйқўгӮөгӮӨгӮәгҒҢгӮігғігғ‘гӮҜгғҲгҒӘгҒ®гҒ§йҹіе ҙгҒ®еәғгҒҢгӮҠгҒ«гҒҜжңүеҲ©гҒ гӮҚгҒҶгҖӮ

жңҖзөӮзҡ„гҒӘжң¬ж©ҹгҒ®д»•ж§ҳгӮ’д»ҘдёӢгҒ«зӨәгҒҷгҖӮ

пјңпј”пј’еҸ·ж©ҹгҖҖеҹәжң¬д»•ж§ҳпјһпјҲжңҖзөӮзүҲпјү

гғ» еҪўејҸпјҡгғҗгғјгғҶгӮЈгӮ«гғ«гғ„гӮӨгғігғӣгғјгғігӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгӮ·гӮ№гғҶгғ

гғ» ж–№ејҸпјҡгғҗгғғгӮҜгғӯгғјгғүгғӣгғјгғіж–№ејҸ

гғ» зө„гҒҝз«ӢгҒҰж–№жі•пјҡгғӣгғӘгӮҫгғігӮҝгғ«гӮҝгӮӨгғ—пјҲж°ҙе№ізө„гҒҝз«ӢгҒҰпјү

гғ» гӮЁгғігӮҜгғӯгғјгӮёгғЈж–№ејҸпјҡгғҮгғҘгӮўгғ«гғӣгғјгғіж–№ејҸ

гҖҖгҖҖгғӣгғјгғіAгҖҖпј‘ж®өгғ•гӮ©гғјгғ«гғҮгӮЈгғігӮ°CWж°ҙе№ігғӣгғјгғігӮҝгӮӨгғ—

гҖҖгҖҖгғӣгғјгғіBгҖҖпј“ж®өгғ•гӮ©гғјгғ«гғҮгӮЈгғігӮ°CWж°ҙе№ігғӣгғјгғігӮҝгӮӨгғ—

гғ» дҪҝз”ЁгғҰгғӢгғғгғҲпјҡDIY AUDIO SA/F80AMGгҖҖ8cmгғ•гғ«гғ¬гғігӮёгғһгӮ°гғҚгӮ·гӮҰгғ гӮігғјгғі

гғ» еӨ–еҪўеҜёжі•пјҡW96mmгҖҖH224mmгҖҖD388mm

гғ» гғӣгғјгғійҹійҒ“й•·пјҡзҙ„670mm + 1180mm

гғ» гӮ№гғӯгғјгғҲж–ӯйқўз©Қпјҡ10.2cm2

гғ» гғӣгғјгғій–ӢеҸЈйқўз©Қпјҡ61.4cm2пјҲй–ӢеҸЈйқўз©ҚжҜ”гҖҖ6еҖҚпјү

гғ» гғҗгғғгӮҜгӮӯгғЈгғ“гғҶгӮЈе®№з©Қпјҡзҙ„0.6гғӘгғғгғҲгғ«

гғ» гғҰгғӢгғғгғҲжңҖдҪҺе…ұжҢҜе‘Ёжіўж•°пјҡ89Hz

гғ» гӮ·гӮ№гғҶгғ гӮӨгғігғ”гғјгғҖгғігӮ№пјҡ8О©

|

пј•пјҺ гҒҠгӮҸгӮҠгҒ« |

гҖҖжң¬ж©ҹеҲ¶дҪңгҒ®еҫҢгҖҒпј“пјҳеҸ·ж©ҹгӮӮSA/F80AMGгҒ«ијүгҒӣеӨүгҒҲгҒҰиҰӢгҒҹгҖӮгҒ•гӮүгҒ«иҝ«еҠӣгҒ®гҒӮгӮӢгӮігғігғ‘гӮҜгғҲгғҗгғғгӮҜгғӯгғјгғүгғӣгғјгғігӮ·гӮ№гғҶгғ гҒЁгҒӘгҒЈгҒҹгҖӮпј”пј’еҸ·ж©ҹгҒЁжҜ”ијғгҒ—гҒҰдҪҺйҹіеҹҹгҒ®гғ‘гғҜгғјгҒҜеҶ…е®№з©ҚгҒ®еӨ§гҒҚгҒӘпј“пјҳеҸ·ж©ҹгҒ®ж–№гҒҢе„Әз§ҖгҒӘгӮҲгҒҶгҒ гҖӮ

гҖҖгӮ„гҒҜгӮҠйқ©ж–°зҡ„зҷәжғігҒ®е®ҹзҸҫгҒҜе®№жҳ“гҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҖӮ

пјҲ2014.8.17пјү

SA/F80AMG гғҗгғғгӮҜгғӯгғјгғүгғӣгғјгғіпј“йғЁдҪңгҖҖе®ҢжҲҗпјҒ