|

LEGO SPEAKER 第3пјҳе ұ вүӘ第37е ұ 第39е ұвү« |

пј¬пјҘпј§пјҜгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгҒ®иЈҪдҪңгҖҖ第3пјҳе ұ

гӮЁгӮўгӮөгӮ№гғ»гғҗгӮ№гғ¬гғ•ж–№ејҸз ”з©¶еҲқеҸ·ж©ҹгҖҖпј”пјҳеҸ·ж©ҹ

|

пј‘пјҺ з”»жңҹзҡ„гҒӘгғҹгғӢгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгӮ’йҖ гӮҠгҒҹгҒ„ |

гҖҖеҶҷзңҹпј’гҒҜгғҶгғӢгӮ№гғңгғјгғ«гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

д»ҠеӣһгҒҜгҖҒгҒ“гӮҢгҒ§ж–°гҒҹгҒӘж–№ејҸгҒ®гғҹгғӢгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгӮ’йҖ гӮӢгҒ®гҒ гҖӮ

гҖҖз§ҒгҒ®гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјиЈҪдҪңгҒ®зӣ®жЁҷгҒҜгӮігғігғ‘гӮҜгғҲгҒ§иүҜиіӘгҒӘдҪҺйҹігҒ®еҮәгӮӢгӮ·гӮ№гғҶгғ гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖгҒ“гӮҢгҒҜгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгӮЁгғігӮёгғӢгӮўгҒ®е…ұйҖҡгҒ®зӣ®жЁҷгҒ§гҒӮгӮҚгҒҶгҖӮгҒ“гҒ®е®ҹзҸҫгҒ«е„ӘгӮҢгҒҹж–№ејҸгҒЁгҒ—гҒҰгғ‘гғғгӮ·гғ–гғ©гӮёгӮЁгғјгӮҝгғјж–№ејҸгӮ’дҪ•ж©ҹзЁ®гҒӢжҺЎз”ЁгҒ—гҒҰгҒҚгҒҹгҖӮзўәгҒӢгҒ«гӮЁгғігӮҜгғӯгғјгӮёгғЈе®№з©ҚгҒ«е·ҰеҸігҒ•гӮҢгҒӘгҒ„гҒ“гҒ®ж–№ејҸгҒҜгӮігғігғ‘гӮҜгғҲгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгҒ«жңҖйҒ©гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖгҒ—гҒӢгҒ—гҖҒгғ‘гғғгӮ·гғ–гғ©гӮёгӮЁгғјгӮҝгғјгғҰгғӢгғғгғҲгӮ’еҲҘгҒ«иЈ…зқҖгҒ—гҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°гҒӘгӮүгҒҡгҖҒпј”пј•еҸ·ж©ҹгҒ§гҒҜиғҢйқўгҒ«е°ҸеһӢгғҰгғӢгғғгғҲгӮ’еҸ–гӮҠд»ҳгҒ‘гҒҹгҒҢгҖҒгҒ“гҒ®гӮҲгҒҶгҒӘе°ҸеһӢгғҰгғӢгғғгғҲгҒ§гҒҜжңҖдҪҺе…ұжҢҜе‘Ёжіўж•°foгҒҢй«ҳгҒҸгҖҒдҪҺйҹіеў—еј·еҠ№жһңгӮӮдҪҺдёӢгҒ—гҒҰгҒ—гҒҫгҒҶгҖӮ

гҖҖе®ҹйҡӣгҖҒеҶҷзңҹпј“гҒ®пј“пј•еҸ·ж©ҹгҒ§гҒҜгғ‘гғғгӮ·гғ–гғ©гӮёгӮЁгғјгӮҝгғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒ«е№ійқўжҢҜеӢ•жқҝгҒ®е°ҸеһӢгғҰгғӢгғғгғҲгӮ’пј’жң¬з”ЁгҒ„гҒҹгҒҢгҖҒfoгҒҢ164HzгҒЁй«ҳгҒҸгҖҒеӨұж•—гӮ’зөҢйЁ“гҒ—гҒҹгҖӮ

гҖҖгӮігғігғ‘гӮҜгғҲгӮ·гӮ№гғҶгғ гҒ®е®ҡз•Әж–№ејҸгҒЁгҒ—гҒҰгғҗгӮ№гғ¬гғ•ж–№ејҸгҒҢгҒӮгӮӢгҒҢгҖҒзҗҶи«–зҡ„гҒ«гҒҜгғҗгӮ№гғ¬гғ•гғҖгӮҜгғҲгҒ®е…ұжҢҜе‘Ёжіўж•°гҒҜгғҖгӮҜгғҲгӮ’зҙ°й•·гҒҸиЁӯиЁҲгҒҷгӮҢгҒ°е®№з©ҚгӮөгӮӨгӮәгҒ«гӮҲгӮүгҒҡгҒ«гҒ„гҒҸгӮүгҒ§гӮӮдҪҺгҒҸиЁӯе®ҡгҒ§гҒҚгӮӢгҖӮгҒ гҒҢгҖҒгҒ“гӮҢгҒҜдёҠжүӢгҒҸгҒ„гҒӢгҒӘгҒ„гҖӮгҒҫгҒҡгҖҒзҙ°й•·гҒ„гғҖгӮҜгғҲгҒ§гҒҜж°—жөҒжҠөжҠ—гҒҢеӨ§гҒҚгҒ„гҖӮ

гҖҖгҒ•гӮүгҒ«е•ҸйЎҢгҒӘгҒ®гҒҜе®№з©ҚгҒҢе°‘гҒӘгҒ„гҒЁз©әж°—гҒ®гғҗгғҚжҖ§гҒҢдҪҺдёӢгҒ—гҒҰгғҗгӮ№гғ¬гғ•гҒ®ж”ҫе°„еҠ№зҺҮгҒҢдҪҺдёӢгҒҷгӮӢгҒ®гҒ гҖӮгҒ гҒӢгӮүгӮігғігғ‘гӮҜгғҲгҒӘгғҗгӮ№гғ¬гғ•гӮ·гӮ№гғҶгғ гҒҜеҠ№жһңгҒҢдҪҺгҒ„гҖӮпјҲFOSTEXгҒ®8cmгғ•гғ«гғ¬гғігӮёгғҰгғӢгғғгғҲгҒ®иіҮж–ҷдҫӢгҒ§гҒҜеҶ…е®№з©Қ6гғӘгғғгғҲгғ«гӮ’жҺЁеҘЁпјү

гҖҖд»ҠеӣһгҒ®пј”пјҳеҸ·ж©ҹгҒҜгҒ“гҒ®е•ҸйЎҢгӮ’и§ЈжұәгҒҷгӮӢгӮ·гӮ№гғҶгғ гҒ®з ”究гғўгғҮгғ«гҒӘгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

|

пј’пјҺ зҗҶи«–гҒ®жӨңиЁҺ |

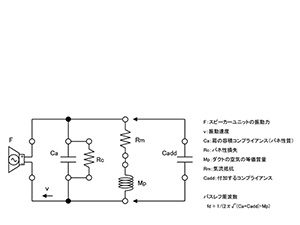

гҖҖгғҗгӮ№гғ¬гғ•ж–№ејҸгҒ®еӢ•дҪңгӮ’гҒ”гҒҸеҚҳзҙ”гҒӘйӣ»ж°—еӣһи·ҜгҒ«зҪ®гҒҚжҸӣгҒҲгӮӢгҒЁеӣіпј‘гҒ®гӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгӮӢгҖӮ

гҖҖгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒ®й§ҶеӢ•еҠӣгӮ’FгҒЁгҒ—гҒҰгҖҒгҒ“гӮҢгҒ«гӮҲгӮӢжҢҜеӢ•йҖҹеәҰгӮ’пҪ–гҒЁгҒҷгӮӢгҖӮ

гҖҖз®ұгҒ®е®№з©ҚгҒ®з©әж°—гҒ«гӮҲгӮӢгӮігғігғ—гғ©гӮӨгӮўгғігӮ№пјҲгғҗгғҚгҒЁгҒ—гҒҰгҒ®еғҚгҒҚпјүгҒҜгӮігғігғҮгғігӮөCaгҒ§иЎЁзҸҫгҒ•гӮҢгӮӢгҖӮгғҖгӮҜгғҲгҒ®з©әж°—гҒ®зӯүдҫЎиіӘйҮҸгҒҜгӮігӮӨгғ«MpгҒ§иЎЁзҸҫгҒ•гӮҢгҖҒгҒ“гҒ®LCдёҰеҲ—е…ұжҢҜгҒҢгғҗгӮ№гғ¬гғ•е…ұжҢҜгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮCaгҒҜе®№з©ҚгҒҢеӨ§гҒҚгҒ„гҒ»гҒ©еӨ§гҒҚгҒҸгҒӘгӮҠгҖҒMpгҒҜгғҖгӮҜгғҲгҒҢзҙ°й•·гҒ„гҒ»гҒ©еӨ§гҒҚгҒҸгҒӘгӮӢгҖӮ

гҖҖе…ұжҢҜе‘Ёжіўж•°гҒҜпј‘/(2ПҖвҲҡ(Lгғ»C))гҒ§гҒӮгӮҠгҖҒдҫӢгҒҲгҒ°е®№з©ҚгҒҢе°ҸгҒ•гҒҸгҒӘгҒЈгҒҹгӮүгҖҒгғҖгӮҜгғҲгӮ’гӮҲгӮҠзҙ°й•·гҒҸгҒҷгӮҢгҒ°е…ұжҢҜе‘Ёжіўж•°гӮ’з¶ӯжҢҒгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгӮӢгҖӮ

гҖҖзү©зҗҶзҸҫиұЎгҒ«гҒҜгҒӢгҒӘгӮүгҒҡгғӯгӮ№пјҲжҠөжҠ—пјүгҒҢгҒӮгҒЈгҒҰгҖҒе®№з©ҚгҒ«гӮҲгӮӢгӮігғігғ—гғ©гӮӨгӮўгғігӮ№CaгҒ«гҒҜгғҗгғҚжҗҚеӨұRcгҒҢдёҰеҲ—гҒ«жҺҘз¶ҡгҒ—гҖҒгғҖгӮҜгғҲгҒ®зӯүдҫЎиіӘйҮҸMpгҒ«гҒҜж°—жөҒжҠөжҠ—RmгҒҢзӣҙеҲ—гҒ«жҺҘз¶ҡгҒ•гӮҢгӮӢгҖӮ

гҖҖе®№з©ҚгӮ’е°ҸгҒ•гҒҸгҒҷгӮӢгҒЁCaгҒҢжёӣгӮӢгҒЁеҗҢжҷӮгҒ«RcгҒҢеў—еҠ гҒҷгӮӢгҒЁиҖғгҒҲгӮүгӮҢгӮӢгҖӮгҒ•гӮүгҒ«MpгӮ’еў—гӮ„гҒҷгҒЁRmгӮӮеў—еҠ гҒ—гҖҒгҒҫгҒҷгҒҫгҒҷе…ұжҢҜгҒ®еј·еәҰгҒ§гҒӮгӮӢQеҖӨгҒҢдҪҺдёӢгҒ—гҒҰгғҗгӮ№гғ¬гғ•еҠ№жһңгӮӮжёӣе°‘гҒҷгӮӢгҖӮ

гҖҖгҒ“гӮҢгҒҢгӮігғігғ‘гӮҜгғҲгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгҒ§гғҗгӮ№гғ¬гғ•гҒҢеҠ№гҒӢгҒӘгҒ„зҗҶз”ұгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖгҒқгҒ“гҒ§гҖҒеӣһи·ҜгҒ«дёҰеҲ—гҒ«гӮігғігғҮгғігӮөCaddгӮ’иҝҪеҠ гҒҷгӮҢгҒ°е…ұжҢҜе‘Ёжіўж•°гӮ’дёӢгҒ’гӮӢгҒЁгҒЁгӮӮгҒ«RcгҒ®еҪұйҹҝгӮ’жҠ‘гҒҲгҒҰQеҖӨгӮ’еҗ‘дёҠгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгӮӢгҖӮ

гҖҖгҒ“гҒ®CaddгҒҜдёҖиҲ¬зҡ„гҒ«гҒҜе®№з©ҚгҒ®д»ҳеҠ гҒ§гҒӮгӮӢгҒҢгҖҒCaгҒҢгӮігғігғ—гғ©гӮӨгӮўгғігӮ№гҒ§гҒӮгӮӢгҒ“гҒЁгҒӢгӮүгҖҒзӣҙжҺҘз©әж°—гҒ®гғҗгғҚжҖ§иіӘгӮ’еј·еҢ–гҒҷгӮҢгҒ°иүҜгҒ„гҒ®гҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒӢгҒЁиҖғгҒҲгҒҹгҖӮ

гҖҖгғ»гғ»гғ»гҒӨгҒҫгӮҠж°—ең§гҒ®й«ҳгҒ„гғңгғјгғ«гӮ’з®ұгҒ®еҶ…йғЁгҒ«жҢҝе…ҘгҒҷгӮӢгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖз®ұгҒ®дёӯгҒ®гғңгғјгғ«гҒҜгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒ®иғҢең§гҒ§еӨүеҪўгҒ—гҖҒеҫ©е…ғеҠӣгҒ§гғҗгӮ№гғ¬гғ•гғҖгӮҜгғҲгӮ’й§ҶеӢ•гҒҷгӮӢгҒ®гҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒӢпјҹгҒқгҒҶжңҹеҫ…гҒ—гҒҹгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖгҒҷгӮӢгҒЁгҖҒгҒ“гҒ®гғңгғјгғ«гҒ®еӨүеҪўзү№жҖ§гҒҢйҮҚиҰҒгҒЁгҒӘгӮӢгҖӮгҒӨгҒҫгӮҠз©әж°—ең§гҒҢй«ҳгҒҷгҒҺгӮӢгҒЁеүӣдҪ“гҒ«иҝ‘гҒҸгҒӘгӮҠеҠ№жһңгҒҢгҒӘгҒ„гҖӮйҖҶгҒ«ең§еҠӣгҒҢдҪҺгҒҸгҒҰгӮӮгҒ гӮҒгҒ гӮҚгҒҶгҖӮжңҖйҒ©еҖӨгҒҢгҒӮгӮӢгҒЁдәҲжғігҒ•гӮҢгӮӢгҖӮ

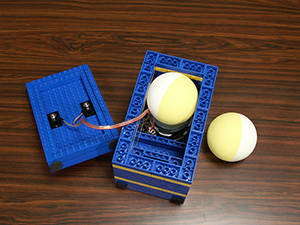

гҖҖе…ҲгҒ«зҙ№д»ӢгҒ—гҒҹзЎ¬ејҸгғҶгғӢгӮ№гғңгғјгғ«гҒҜдёҚеҗ‘гҒҚгҒӢгӮӮгҒ—гӮҢгҒӘгҒ„гҖӮж—©йҖҹгҖҒи»ҹејҸгғҶгғӢгӮ№гғңгғјгғ«пјҲеҶҷзңҹпј”пјүгӮ’жүӢй…ҚгҒ—гҒҹгҖӮи»ҹејҸгғҶгғӢгӮ№гғңгғјгғ«гҒҜз©әж°—е…ҘгӮҢгҒ§ең§еҠӣгӮ’еӨүгҒҲгӮүгӮҢгӮӢгҒ®гҒ§е®ҹйЁ“гҒ«гҒҜеҘҪйғҪеҗҲгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

пјҲз©әж°—гҒҢжҠңгҒ‘гҒҰгҒ„гҒҸе•ҸйЎҢгҒҢгҒӮгӮӢгҒҢпјү

гҖҖгҒ—гҒӢгҒ—гҖҒгҒқгӮӮгҒқгӮӮгҖҒгҒ“гҒ®иҖғгҒҲгҒҜжӯЈгҒ—гҒ„гҒ®гҒ§гҒӮгӮҚгҒҶгҒӢпјҹ

гҖҖгғ»гғңгғјгғ«гҒ®жҢҝе…ҘгҒ§еҶ…е®№з©ҚгҒҢжёӣе°‘гҒҷгӮӢгҒ®гҒ§йҖҶеҠ№жһңгҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒ®гҒӢпјҹ

гҖҖгғ»еҫ©е…ғеҠӣгҒҜиғҢең§гҒЁгҒ—гҒҰдҪңз”ЁгҒ—гҒҰгҒІгҒҡгҒҝгӮ’еў—еҠ гҒҷгӮӢжҮёеҝөгӮӮгҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖгғ»гғҗгӮ№гғ¬гғ•гғҖгӮҜгғҲгҒ®е…ұжҢҜе‘Ёжіўж•°гҒҜгҒ©гҒҶгҒӘгӮӢгҒ®гҒӢпјҹ

еҫ“жқҘгҒ®зҗҶи«–гҒ«гҒҜгҒ®гӮүгҒӘгҒ„гҒ®гҒ§иЁҲз®—ејҸгӮӮгҒӘгҒ„гҖӮ

гҖҖгғ»гғ»гғ»гҒ гҒӢгӮүгҒ“гҒқгҒ®LEGOгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгҒӘгҒ®гҒ гҖӮ

гҖҖйҖ гҒЈгҒҰгҒҹгӮҒгҒ—гҒҰгҒҝгӮҢгҒ°гӮҲгҒ„гҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮеӨұж•—гӮӮжҲҗжһңгҒӘгҒ®гҒ гҖӮзөҢйЁ“гҒ“гҒқгҒҢйҮҚиҰҒгҒӘгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

|

пј“пјҺ ж§ӢйҖ иЁӯиЁҲ |

гҖҖпј”пјҳеҸ·ж©ҹгҒҜпј“пј•еҸ·ж©ҹгӮ’ж”№йҖ гҒ—гҒҰиЈҪдҪңгҒҷгӮӢгҖӮеҗҢдёҖгҒ®гғҹгғӢгӮөгӮӨгӮәгҒ§дҪҺйҹіж”№е–„гӮ’зӢҷгҒҶгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

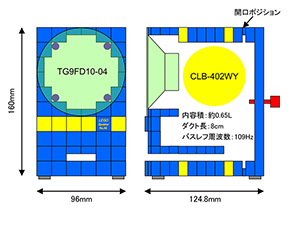

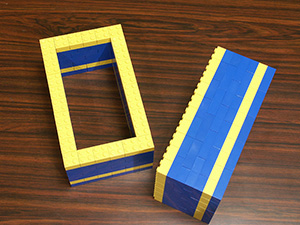

гҖҖеӣіпј’гҒ®гӮҲгҒҶгҒ«ж§ӢйҖ гҒҜгӮ·гғігғ—гғ«гҒӘгғҗгӮ№гғ¬гғ•ж–№ејҸгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮеҶ…еҜёгҒҜ128Г—64Г—99mmгҒ§гҖҒгғһгӮ°гғҚгғғгғҲгӮ„гғҗгӮ№гғ¬гғ•гҒ®гғҖгӮҜгғҲж§ӢйҖ гҒ§20%зЁӢеәҰе°‘гҒӘгҒҸгҒӘгӮӢгҒЁгҒ—гҒҰгҖҒеҶ…е®№з©ҚгҒҜзҙ„0.65гғӘгғғгғҲгғ«гҒ—гҒӢгҒӘгҒ„е°ҸгҒ•гҒӘз®ұгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

дҪҝз”ЁгҒҷгӮӢгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒҜпј“пј•еҸ·ж©ҹгҒӢгӮүгҒ®9cmгғҰгғӢгғғгғҲVifa TG9FD10-04гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖеӣіпј’гҒ®CLB-402WYгҒҜгӮӮгҒЈгҒЁгӮӮгӮүгҒ—гҒҸеһӢејҸгҒ§иЎЁиЁҳгҒ—гҒҹгҒҢд»ҠеӣһгҒ®гӮӯгғјгғ‘гғјгғ„гҖҒи»ҹејҸгғҶгғӢгӮ№гғңгғјгғ«гҒ гҖӮ

гҖҖгғҗгӮ№гғ¬гғ•гғҖгӮҜгғҲгҒ®иЁӯиЁҲгҒҜгғңгғјгғ«гҒ®гҒӘгҒ„йҖҡеёёгҒ®иЁҲз®—гҒ§гғҰгғӢгғғгғҲгҒ®fo 113? гҒ«гҒӮгӮҸгҒӣгҒҰ109? гҒЁгҒ—гҒҰгғҖгӮҜгғҲй•·8cmгҒЁгҒ—гҒҹгҒҢгҖҒгҒ“гӮҢгҒҜи©ҰиҒҙгҒ«гҒҰиӘҝж•ҙгҒ—гҒҹгҒ„гҖӮ

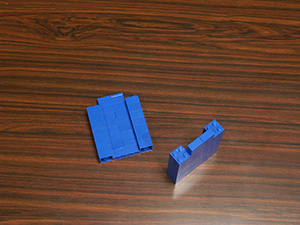

гҖҖгғҖгӮҜгғҲгҒҜеә•йқўгӮ’еҲ©з”ЁгҒ—гҒҹгӮ№гғӘгғғгғҲгғҖгӮҜгғҲгҒ§гҖҒй–ӢеҸЈгҒҜ8Г—32mmгҒ гҒҢ16Г—32mmгҒ«гӮӮеӨүжӣҙгҒ§гҒҚгӮӢиЁӯиЁҲгҒЁгҒ—гҒҹгҖӮ

гҖҖгғңгғјгғ«гҒ®е…ҘгӮҢжӣҝгҒҲгҒӘгҒ©гҒ§й »з№ҒгҒ«й–ӢгҒ‘гӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гҒӘгӮӢгҒ®гҒ§гҖҒгғ•гғ¬гғјгғ гҒ«гӮҰгӮӨгғјгӮҜгғқгӮӨгғігғҲгӮ’иЁӯгҒ‘гҒҰй–ӢгҒ‘жҳ“гҒҸгҒ—гҒҰгҒҠгҒҸгҖӮе·Ҙе…·з„ЎгҒ—гҒ§з°ЎеҚҳгҒ«гҒ„гҒҳгӮҢгӮӢгҒ®гӮӮиүҜгҒ„гҒЁгҒ“гӮҚгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖгғ»гғ»гғ»гҒ•гҒҰгҖҒзөҗжһңгҒҜгҒ©гҒҶгҒӘгӮӢгҒӢгҒӘпјҹ

пјңпј”пјҳеҸ·ж©ҹгҖҖеҹәжң¬д»•ж§ҳпјһ

гҖҖгғ» еҪўејҸпјҡгғҗгӮ№гғ¬гғ•ж–№ејҸгғҹгғӢгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгӮ·гӮ№гғҶгғ

гҖҖгғ» ж–№ејҸпјҡгӮЁгӮўгӮөгӮ№гғ»гғҗгӮ№гғ¬гғ•ж–№ејҸ

гҖҖгғ» зө„гҒҝз«ӢгҒҰж–№жі•пјҡгғӣгғӘгӮҫгғігӮҝгғ«гӮҝгӮӨгғ—пјҲж°ҙе№ізө„гҒҝз«ӢгҒҰпјү

гҖҖгғ» дҪҝз”ЁгғҰгғӢгғғгғҲпјҡVifa TG9FD10-04гҖҖ9cmгӮ°гғ©гӮ№гғ•гӮЎгӮӨгғҗгғјгӮігғјгғігғ•гғ«гғ¬гғігӮё

гҖҖгғ» еӨ–еҪўеҜёжі•пјҡW96mmгҖҖH160mmгҖҖD124.8mmпјҲгӮҝгғјгғҹгғҠгғ«йғЁйҷӨгҒҸпјү

гҖҖгғ» е®ҹеҠ№еҶ…е®№з©Қпјҡзҙ„0.65гғӘгғғгғҲгғ«

гҖҖгғ» гғҗгӮ№гғ¬гғ•гғҖгӮҜгғҲй•·пјҡ8cm

гҖҖгғ» гғҗгӮ№гғ¬гғ•е…ұжҢҜе‘Ёжіўж•°пјҡ109?

гҖҖгғ» еҶ…и”өгғңгғјгғ«пјҡCLB-402WYгҖҖпј‘еҖӢгҖҖпјҲдә’жҸӣпјҡPS-2289пјү

гҖҖгғ» гӮ·гӮ№гғҶгғ гӮӨгғігғ”гғјгғҖгғігӮ№пјҡ4?

|

пј”пјҺ иЈҪдҪңйҒҺзЁӢ |

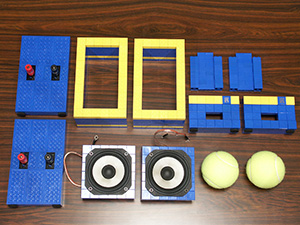

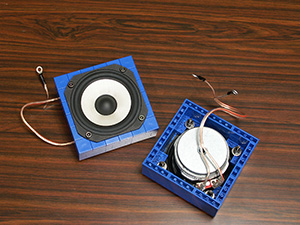

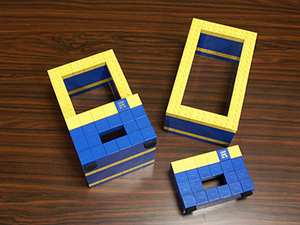

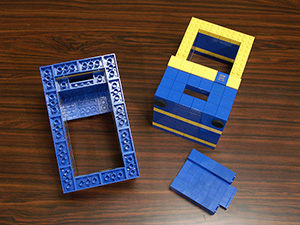

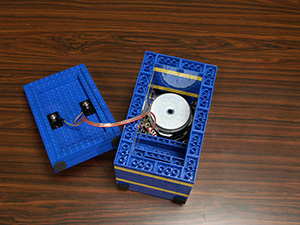

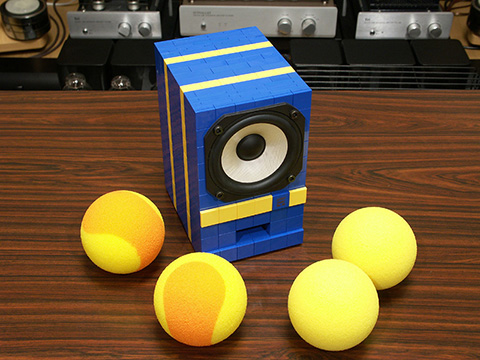

гҖҖпј”пјҳеҸ·ж©ҹгҒ®е…ЁйғЁе“ҒгӮ’еҶҷзңҹпј•гҒ«зӨәгҒҷгҖӮд»ҠеӣһгҒҜпј“пј•еҸ·ж©ҹгҒ®йғЁе“ҒгӮ’еҶҚеҲ©з”ЁгҒ—гҒҹж”№йҖ дҪңе“ҒгҒӘгҒ®гҒ§жҜ”ијғзҡ„иЈҪдҪңгҒҜз°ЎеҚҳгҒ гҖӮгғҹгғӢгӮөгӮӨгӮәгҒӘгҒ®гҒ§йғЁе“ҒгӮӮе°‘гҒӘгҒ„гҖӮ

гҖҖеҶҷзңҹпј–гҒҜгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгғўгӮёгғҘгғјгғ«гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲVifa TG9FD10-04гҒҜе…¬з§°9cmгғ•гғ«гғ¬гғігӮёгғҰгғӢгғғгғҲгҒӘгҒ®гҒ§иӢҘе№ІгӮөгӮӨгӮәгҒҢеӨ§гҒҚгҒ„гҖӮгҒ“гҒ®йғЁеҲҶгҒ®гғ•гғ¬гғјгғ гҒҜ8mmеҺҡгҒ•гҒ®пј‘гғ”гғғгғҒгҒ§йҖ гӮӢеҝ…иҰҒгҒҢгҒӮгҒЈгҒҹгҖӮгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒ®foгҒҜ113? гҖҒгӮӨгғігғ”гғјгғҖгғігӮ№гҒҜ4? гҒ§гҒӮгӮҠгҖҒзӢ¬иҮӘгҒ®з·ЁгҒҝгҒ“гҒҫгӮҢгҒҹзҷҪгҒ„гӮ°гғ©гӮ№гғ•гӮЎгӮӨгғҗгғјгӮігғјгғігҒҜеҶ…йғЁжҗҚеӨұгҒҢеӨ§гҒҚгҒҸгҖҒгҒҚгӮҢгҒ„гҒӘй«ҳйҹіеҹҹгҒҢзү№еҫҙгҒ®е„ӘгӮҢгҒҹгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

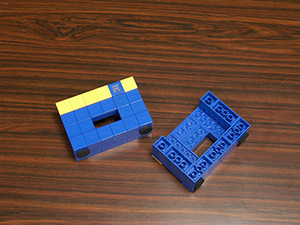

гҖҖеҶҷзңҹпј—гҒҜгғ•гғӯгғігғҲгғўгӮёгғҘгғјгғ«гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгғҗгӮ№гғ¬гғ•гғҖгӮҜгғҲгҒ®й–ӢеҸЈйғЁгҒҜ16Г—32mmгҒ«еӨ§гҒҚгҒҸйҖ гҒЈгҒҰгҒӮгӮҠгҖҒгғҖгӮҜгғҲгӮөгӮӨгӮәгҒ®еӨ§еһӢеҢ–гҒ«гӮӮеҜҫеҝңгҒ§гҒҚгӮӢгҖӮгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгғўгӮёгғҘгғјгғ«гҒЁеҗҢгҒҳ32mmгҒ®еҺҡгҒ•гҖӮ

гҖҖеҶҷзңҹпјҳгҒҜгғӘгӮўгғ‘гғҚгғ«гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгӮҝгғјгғҹгғҠгғ«гӮ’иЁӯгҒ‘гҒҹжқҝж§ӢйҖ гҒ гҒҢгҖҒе‘ЁеӣІгҒ«пј‘ж®өгӮЁгғғгӮёгӮ’д»ҳгҒ‘гҒҰеј·еҢ–гҒ—гҖҒгғ•гғ¬гғјгғ гҒЁгҒ®жҺҘеҗҲгҒҜе‘ЁеӣІпј‘гғ”гғғгғҒгҒ«еҲ¶йҷҗгҒ—гҒҰеҸ–гӮҠеӨ–гҒ—гӮ’е®№жҳ“гҒ«гҒ—гҒҹгҖӮгҒ“гҒ®пј”пјҳеҸ·ж©ҹгҒҜз ”з©¶ж©ҹгҒӘгҒ®гҒ§гғЎгғігғҶгғҠгғігӮ№гғӘгғғгғүгҒЁгҒ—гҒҰй »з№ҒгҒ«й–Ӣй–үгҒҷгӮӢгҒ®гҒ§еӨ–гҒ—жҳ“гҒҸгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒ гҖӮ

гҖҖгғ•гғ¬гғјгғ гӮ’еҶҷзңҹпјҷгҒ«зӨәгҒҷгҖӮйқ’ең°гҒ«й»„иүІгҒ„гғ©гӮӨгғігҒҜе®ҹйЁ“з”Ёж©ҹзЁ®гҒ®иЁјгҖӮ

гҖҖгҒ“гҒ®гӮөгӮӨгӮәгҒ®гғ•гғ¬гғјгғ гӮ’пј’гғ”гғғгғҒ16mmгҒ®еҺҡгҒ•гҒ®гғ–гғӯгғғгӮҜгҒ§йҖ гӮӢгҒЁеј·еәҰгҒҜз”ігҒ—еҲҶгҒӘгҒ„гҒ®гҒ гҒҢеҶ…е®№з©ҚгҒҢгҒЁгҒҰгӮӮе°‘гҒӘгҒ„гҖӮ

гҖҖеҶҷзңҹпј‘пјҗгҒҜгғҗгӮ№гғ¬гғ•гғҖгӮҜгғҲгғ‘гғјгғ„гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮеә•йқўгӮ’дҪҝз”ЁгҒ—гҒҹгғҖгӮҜгғҲгҒӘгҒ®гҒ§гӮігҒ®еӯ—еһӢгҒ®йғЁе“ҒгҒ§гғҖгӮҜгғҲгӮ’ж§ӢжҲҗгҒҷгӮӢгҖӮе®№жҳ“гҒ«й•·гҒ•гӮ’иӘҝж•ҙгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгҖҒгғҮгғ•гӮ©гғ«гғҲгҒҜпјҳж®өгҖҒзҙ„80mmгҒ«гҒ—гҒҹгҖӮпј‘гғ”гғғгғҒеҲҶгҒҢгғҖгӮҜгғҲй–ӢеҸЈйғЁгҒ«гҒҜгҒҫгӮҠиҫјгӮҖеҪўгҒӘгҒ®гҒ§гғҖгӮҜгғҲгҒ®еҶ…еҜёгҒҜ32Г—8mmгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖзө„гҒҝз«ӢгҒҰгӮ’иЎҢгҒҶгҖӮгҒҫгҒҡгҒҜгғ•гғ¬гғјгғ гҒ«гғ•гғӯгғігғҲгғўгӮёгғҘгғјгғ«гӮ’еӣәе®ҡгҒҷгӮӢпјҲеҶҷзңҹпј‘пј‘пјүгҖӮ

гҖҖж¬ЎгҒ«гғҗгӮ№гғ¬гғ•гғҖгӮҜгғҲгӮ’еҶ…йғЁгҒӢгӮүзө„гҒҝиҫјгӮҖпјҲеҶҷзңҹпј‘пј’пјүгҖӮгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгғўгӮёгғҘгғјгғ«гӮ’еҸ–гӮҠд»ҳгҒ‘гҒҰпјҲеҶҷзңҹпј‘пј“пјүгҖҒгғӘгӮўгғ‘гғҚгғ«гҒ«й…Қз·ҡгҒҷгӮҢгҒ°зө„гҒҝз«ӢгҒҰгҒҜзөӮдәҶгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮпјҲеҶҷзңҹпј‘пј”пјү

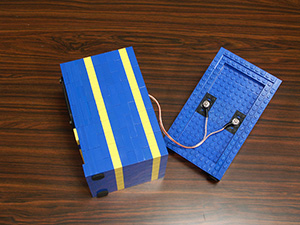

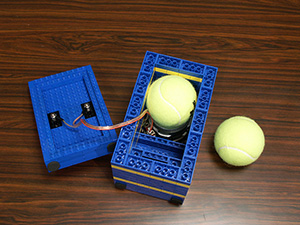

гҖҖгғҶгғӢгӮ№гғңгғјгғ«гҒҜеҶҷзңҹпј‘пј•гҒ®гӮҲгҒҶгҒ«жҢҝе…ҘгҒҷгӮӢгҖӮпј‘еҖӢе…ҘгӮҢгӮӢгҒ®гҒ«гҒЎгӮҮгҒҶгҒ©иүҜгҒ„гӮөгӮӨгӮәгҒ гҖӮ

гҖҖгғҗгӮ№гғ¬гғ•гғҖгӮҜгғҲгҒҜеҶ…еҜё32Г—8mmгҒ§ 6cmгҖҒ8cmгҖҒ10cmгӮ’йҖ гҒЈгҒҰгҒҝгҒҹгҖӮгҒҫгҒҹгҖҒеҶ…еҜё32Г—16mmгҒ®гғҖгӮҜгғҲгҒ§гӮӮи©ҰгҒ—гҒҰиҰӢгӮҲгҒҶпјҲеҶҷзңҹпј‘пј–пјүгҖӮ

гҖҖзө„гҒҝз«ӢгҒҰгҒ®зөӮдәҶгҒ—гҒҹпј”пјҳеҸ·ж©ҹгӮ’еҶҷзңҹпј‘пј—гҒ«зӨәгҒҷгҖӮ8cmгӮҜгғ©гӮ№гғ•гғ«гғ¬гғігӮёгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгӮ’дҪҝз”ЁгҒ—гҒҹгғҹгғӢLEGOгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгҒ®е®ҡз•ӘгӮөгӮӨгӮәгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

|

пј•пјҺгҖҖи©ҰиҒҙгҒЁиҖғеҜҹ |

гҖҖжӯЈзӣҙгҒ«иЁҖгҒҶгҒЁгҖҒгҒ“гҒ®пј”пјҳеҸ·ж©ҹгҒҜгҒӮгҒҫгӮҠжңҹеҫ…гҒ—гҒҰгҒ„гҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҖӮ

гҖҖгғңгғјгғ«гҒ®жҢҝе…ҘгҒ§иӮқеҝғгҒӘеҶ…е®№з©ҚгҒҢжёӣе°‘гҒҷгӮӢгҒ—гҖҒж°—ең§гҒ®й«ҳгҒ„гғңгғјгғ«гҒҜгӮігғігғ—гғ©гӮӨгӮўгғігӮ№гӮ’гӮҖгҒ—гӮҚдҪҺдёӢгҒ•гҒӣгӮӢгҒЁгӮӮиҖғгҒҲгӮүгӮҢгӮӢгҖӮгҒӨгҒҫгӮҠгҖҒгғҗгӮ№гғ¬гғ•гғҖгӮҜгғҲгҒ®е…ұжҢҜе‘Ёжіўж•°гҒҢдёҠжҳҮгҒ—гҒҰеӨұж•—гҒҷгӮӢгҖӮ

гҒЁгҖҒжҷ®йҖҡгҒҜиҖғгҒҲгӮӢгҒ гӮҚгҒҶгҖӮ

гҖҖгҒЁгҒ“гӮҚгҒҢгғ»гғ»гғ»жҳҺгӮүгҒӢгҒ«дҪҺйҹігҒҢж”№е–„гҒ—гҒҹгҒ®гҒ гҖӮгҒ“гӮҢгҒҜгҒ©гҒҶгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒ гӮҚгҒҶгҒӢпјҹ

гҒқгӮҢгҒ©гҒ“гӮҚгҒӢгӮ«гғ©гҒ®зҠ¶ж…ӢгӮҲгӮҠгӮӮжӯӘгҒҝгӮӮе°‘гҒӘгҒҸиҒҙгҒ“гҒҲгӮӢгҖӮ

гҖҖгҒ“гӮҢгҒҜж…ҺйҮҚгҒ«и©•дҫЎгҒҷгӮӢеҝ…иҰҒгҒҢгҒ§гҒҰгҒҚгҒҹгҖӮпјҲеҶҷзңҹпј‘пјҳпјү

гҖҖгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгӮ·гӮ№гғҶгғ гҒ®йҹігҒ®и©•дҫЎгҒҜйӣЈгҒ—гҒ„гҖӮеҶҚз”ҹгҒҷгӮӢйҹіжҘҪгӮ„з’°еўғгҖҒеҶҚз”ҹж©ҹеҷЁгҒ§гӮӮи©•дҫЎгҒҜз•°гҒӘгӮӢгҒ—гҖҒгҒқгҒ®ж—ҘгҒ®дҪ“иӘҝгӮӮеҪұйҹҝгҒҷгӮӢгҒ гӮҚгҒҶгҖӮ

гҖҖпјЎгҖҒпјўжҜ”ијғгҒҜгӮӮгҒЈгҒЁйӣЈгҒ—гҒ„гҖӮеҶҚз”ҹгҒ—гҒӘгҒҢгӮүгӮ№гӮӨгғғгғҒгҒ§еҲҮгӮҠжӣҝгҒҲгӮҢгҒ°иүҜгҒҸгӮҸгҒӢгӮӢгҒӢпјҹгҖҖгҒЁгҒ„гҒҶгҒЁгҒқгҒҶгҒ§гӮӮгҒӘгҒ„гҖӮеҲҮгӮҠжӣҝгҒҲгҒҰгӮӮеҶҚз”ҹйҹіжҘҪгҒ®гғ•гғ¬гғјгӮәгҒҢз•°гҒӘгӮӢгҒ—гҖҒйҹійҮҸе·®гҒҢе°‘гҒ—гҒ§гӮӮгҒӮгӮҢгҒ°йҹігҒ®еӨ§гҒҚгҒ„гҒ»гҒҶгҒ®и©•дҫЎгҒҢй«ҳгҒҸгҒӘгӮӢгҖӮе…ҲгҒ«иҒҙгҒ„гҒҹгҒ»гҒҶгҒҢжңүеҲ©гҒ§гӮӮгҒӮгӮӢгҖӮйЈҹгҒ№зү©гҒЁеҗҢгҒҳгҒ§з©әи…№гҒ®ж–№гҒҢгҒҠгҒ„гҒ—гҒҸж„ҹгҒҳгӮӢгҒ®гҒ гҖӮ

гҖҖгҒ гҒӢгӮүз§ҒгҒҜйҹігҒ®и©•дҫЎгҒҜгҒҳгҒЈгҒҸгӮҠгҒЁиҒҙгҒ„гҒҰжҘҪгҒ—гӮҒгӮӢгҒӢгҒ©гҒҶгҒӢгҒ§еҲӨж–ӯгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮиүҜгҒ„йҹігҒҜи©•дҫЎдёӯгҒ§гӮӮйҹіжҘҪгӮ’жҘҪгҒ—гӮҒгӮӢгҒ®гҒ гҖӮ

пјҲпј‘пјүпј”пјҳеҸ·ж©ҹгҒ®дёӯгҒҢз©әгҒ®зҠ¶ж…ӢпјҲеҶҷзңҹпј‘пјҷпјү

гҖҖгҒ“гӮҢгҒ§йҹіжҘҪгӮ’иҒҙгҒҸгҖӮгҒҶгғјгӮ“гғ»гғ»гғ»жҘҪгҒ—гӮҒгӮӢйҹігҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҖӮ

гҖҖдҪҺйҹіеҹҹгҒҜгҒ“гҒ®гӮөгӮӨгӮәгҒ«гҒ—гҒҰгҒҜж„ҸеӨ–гҒЁеҮәгҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒ гҒҢгҖҒй«ҳйҹігҒҢжӯӘгҒЈгҒҪгҒ„гҖӮгӮұгғҗгҒ®гҒӮгӮӢйҹігҒ гҖӮ

гҖҖйҹігҒҢи»ҪгҒ„ж„ҹгҒҳгҒ§йҮҚгҒҝгҒҢгҒӘгҒ„гҖӮгҒ„гҒӢгҒ«гӮӮгғҹгғӢгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгҒ®еҶҚз”ҹйҹігҒЁгҒ„гҒҶеҚ°иұЎгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

пјҲпј’пјүи»ҹејҸгғҶгғӢгӮ№гғңгғјгғ«пјҲд»ҘдёӢгӮҪгғ•гғҲгғңгғјгғ«гҒЁиЁҳгҒҷпјүгӮ’жҢҝе…ҘпјҲеҶҷзңҹпј’пјҗпјү

гҖҖгғ»гғ»гғ»й©ҡгҒ„гҒҹгҒ“гҒЁгҒ«йҹігҒҢдёҖеӨүгҒ—гҒҹгҖӮгҒҫгҒҡгҖҒйҹійҮҸгҒҢдёӢгҒҢгӮҠгҖҒй«ҳйҹіеҹҹгҒҢйқҷгҒӢгҒ«гҒӘгҒЈгҒҹгҖӮ

гҖҖжӯӘгҒҝж„ҹгӮӮдҪҺжёӣгҒ—гҖҒгӮ„гӮҸгӮүгҒӢгҒҸгӮҜгғӘгӮўгҒӘйҹігҒ«еӨүеҢ–гҒ—гҒҹгҖӮдҪҺйҹіеҹҹгҒҜйҮҸж„ҹгҒҢеў—гҒ—гҖҒгӮўгӮҝгғғгӮҜгӮӮеҗ‘дёҠгҒ—гҒҰгғҖгӮӨгғҠгғҹгғғгӮҜгҒӘеҶҚз”ҹйҹігҒ«гҒӘгҒЈгҒҹгҒЁж„ҹгҒҳгӮӢгҖӮгҒӨгҒҫгӮҠгҖҒйҹіжҘҪгӮ’жҘҪгҒ—гӮҒгӮӢйҹігҒ«ж”№е–„гҒ—гҒҹгҒ®гҒ гҖӮгҒ“гҒ®еӨүеҢ–гҒҜгҒ©гҒҶгҒ—гҒҰгҒ гӮҚгҒҶгҒӢпјҹ

гҖҖгғҚгӮ¬гғҶгӮЈгғ–гҒӘдәҲжё¬гҒЁгҒ—гҒҰгҒҜд»ҘдёӢгӮ’иҖғгҒҲгҒҰгҒ„гҒҹгҖӮ

гҖҖгғ»гғңгғјгғ«гҒ®жҢҝе…ҘгҒ§еҶ…е®№з©ҚгҒҢжёӣе°‘гҒ—гҒҰгғҗгӮ№гғ¬гғ•гҒ®е…ұжҢҜе‘Ёжіўж•°гҒҢдёҠжҳҮгҒҷгӮӢгҒЁгҒЁгӮӮгҒ«еӢ•дҪңеҠ№зҺҮгҒҢдҪҺдёӢгҒҷгӮӢ

гҖҖгғ»иғҢең§гҒҢеӨ§гҒҚгҒҸгҒӘгӮҠжӯӘгҒҝгҒҢеў—гҒҲгӮӢ

гҖҖгғ»гғҺгғігғӘгғӢгӮўгҒӘеӨүеҪўзҙ жқҗгҒ®еҪұйҹҝгҒ§йҹігҒ«гӮҜгӮ»гҒҢгҒ§гӮӢ

гҖҖгҒЁгҒ“гӮҚгҒҢе®ҹйҡӣгҒҜиүҜгҒ„еҠ№жһңгӮ’еҫ—гҒҹгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒ“гҒ®зҗҶз”ұгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰиҖғеҜҹгҒ—гҒҰгҒҝгҒҹгҒ„гҖӮ

①дёӯй«ҳйҹіеҹҹгҒ®йҹійҮҸгҒҢжҠ‘гҒҲгӮүгӮҢгҒҹзҗҶз”ұ

гҖҖгҒ“гӮҢгҒҜеҚҳзҙ”гҒ«еҗёйҹіжқҗгҒ®еҠ№жһңгҒЁжҺЁе®ҡгҒ•гӮҢгӮӢгҖӮLEGOгғ–гғӯгғғгӮҜиЎЁйқўгҒҜе№іж»‘йқўгҒ§й«ҳйҹіеҹҹгҒ®еҸҚе°„гҒҢеӨ§гҒҚгҒ„гҒ®гҒ§еҗёйҹіжқҗгҒ®гҒӘгҒ„зҠ¶ж…ӢгҒ§гҒҜгӮЁгғігӮҜгғӯгғјгӮёгғЈеҶ…йғЁгҒҜд№ұеҸҚе°„гҒҢз”ҹгҒҳгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

еүҚйқўгғҖгӮҜгғҲгҒ®гғҗгӮ№гғ¬гғ•ж–№ејҸгҒ§гҒҜгҖҒгҒ“гҒ®еҶ…йғЁйҹігҒҢгғҖгӮҜгғҲгҒӢгӮүж”ҫе°„гҒ•гӮҢгҖҒжӯӘгҒҝгҒ®гҒӮгӮӢдёӯй«ҳйҹіеҹҹгҒҢеҮәгҒҰгҒ—гҒҫгҒҶгҖӮгҒ“гҒ®еҪұйҹҝгҒҢгӮҪгғ•гғҲгғңгғјгғ«гҒ®еҗёйҹіеҠ№жһңгҒ§жҠ‘гҒҲгӮүгӮҢгҒҹгҒ®гҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒӢпјҹ

②жӯӘгҒҝгҒ®дҪҺжёӣ

гҖҖдёҠиЁҳгҒ®еҠ№жһңгҒ§гӮӮжӯӘгҒҢдҪҺжёӣгҒ—гҖҒгҒ•гӮүгҒ«гҖҒгӮҪгғ•гғҲгғңгғјгғ«гҒҜеҶ…йғЁгҒ„гҒЈгҒұгҒ„гҒ«е…ҘгҒЈгҒҰгҒҠгӮҠгҖҒгғ•гғ¬гғјгғ гҒ®еҒҙйқўгҒ«жҺҘгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгҒ“гҒ®гҒҹгӮҒгғ•гғ¬гғјгғ гҒ®дёҚиҰҒжҢҜеӢ•гҒҢеҲ¶жҢҜгҒ•гӮҢгҖҒжӯӘгҒҝгҒ®гҒӮгӮӢзӯҗдҪ“ж”ҫе°„йҹігҒҢжҠ‘гҒҲгӮүгӮҢгҒҹгҒЁиҖғгҒҲгӮүгӮҢгӮӢгҖӮ

③дҪҺйҹіеҹҹгҒ®еў—еј·еҠ№жһң

гҖҖгӮҪгғ•гғҲгғңгғјгғ«гҒ®зҗғдҪ“гҒ®дҪ“з©ҚгҒҜгҒҠгӮҲгҒқ0.18гғӘгғғгғҲгғ«гҒ§гҒӮгӮҠгҖҒеҶ…е®№з©ҚгҒҢ0.45гғӘгғғгғҲгғ«зЁӢеәҰгҒ«жёӣе°‘гҒҷгӮӢгҖӮгҒ“гҒ®зөҗжһңгғҗгӮ№гғ¬гғ•е…ұжҢҜе‘Ёжіўж•°гҒҜ130? гҒ»гҒ©гҒ«дёҠжҳҮгҒҷгӮӢеҸҜиғҪжҖ§гҒҢгҒӮгӮӢгҖӮ

гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒ«гҒЁгҒЈгҒҰгҖҒгҒ“гҒ®й«ҳгӮҒгҒ®е…ұжҢҜгғҖгӮҜгғҲгҒҜй§ҶеӢ•гҒ—жҳ“гҒҸгҖҒгӮҖгҒ—гӮҚеҠ№зҺҮгҒҜеҗ‘дёҠгҒ—гҒҹгҒ®гҒӢгӮӮгҒ—гӮҢгҒӘгҒ„гҖӮжң¬еҪ“гҒ®дҪҺйҹігҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒҢдҪҺйҹіж„ҹгҒҜеў—еј·гҒҷгӮӢгҒЁжҖқгӮҸгӮҢгӮӢгҖӮ

гҖҖгӮӮгҒЁгӮӮгҒЁгҖҒеүҚйқўгғҖгӮҜгғҲгҒ®гғҗгӮ№гғ¬гғ•гӮЁгғігӮҜгғӯгғјгӮёгғЈгӮ’еҗёйҹіжқҗз„ЎгҒ—гҒ§дҪҝгҒҶгҒ“гҒЁгҒҢй–“йҒ•гҒ„гҒ гҒЁгӮӮжҖқгҒҶгҒҢгҖҒжң¬еҪ“гҒ«гӮҪгғ•гғҲгғңгғјгғ«гҒ®еҠ№жһңгҒҜгҒҹгҒ гҒ®еҗёйҹіжқҗгҒЁгҒ—гҒҰгҒ®дҪңз”ЁгҒ гӮҚгҒҶгҒӢпјҹ

гҖҖзү№гҒ«в‘ўгҒ®еҪұйҹҝгӮ’зўәиӘҚгҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ«зЎ¬ејҸгғҶгғӢгӮ№гғңгғјгғ«пјҲд»ҘдёӢгғҸгғјгғүгғңгғјгғ«гҒЁиЁҳгҒҷпјүгӮ’жҢҝе…ҘгҒ—гҒҰиҰӢгҒҹгҖӮ1.8ж°—ең§гҒ®гҒ“гҒ®гғңгғјгғ«гҒҜгҒЁгҒҰгӮӮзЎ¬гҒҸгҖҒиғҢең§гҒ«гӮҲгӮӢејҫжҖ§еӨүеҪўгҒҜгҒ»гҒЁгӮ“гҒ©з„ЎгҒ„гҒЁжҖқгӮҸгӮҢгӮӢгҖӮ гҒӨгҒҫгӮҠгҖҒгғ•гӮ§гғ«гғҲиЈҪгҒ®зҗғдҪ“еҗёйҹіжқҗгҒЁгҒ—гҒҰгҒ®еҠ№жһңгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖгҒқгҒ®йҹігҒҜгғ»гғ»гғ»ж–Үеӯ—гҒ©гҒҠгӮҠгғҸгғјгғүгҒӘйҹігҒ«гҒӘгҒЈгҒҹгҖӮ

гҖҖгӮҪгғ•гғҲгғңгғјгғ«гҒ®гӮҲгҒҶгҒӘжҹ”гӮүгҒӢгҒӘйҹіиіӘеӨүеҢ–гҒҜгҒӘгҒҸгҖҒдҪҺйҹігҒ®еў—еј·гӮӮгҒӮгҒҫгӮҠж„ҹгҒҳгӮүгӮҢгҒӘгҒ„гҖӮгҒӨгҒҫгӮҠжҘҪгҒ—гӮҒгӮӢйҹігҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҖӮгӮ„гҒҜгӮҠгӮҪгғ•гғҲгғңгғјгғ«гҒ«гҒҜеҗёйҹідҪңз”Ёд»ҘдёҠгҒ®еҠ№жһңгҒҢгҒӮгӮӢгҒ®гҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒ гӮҚгҒҶгҒӢпјҹ

пјҲпј“пјүжҙ»жҖ§зӮӯгӮ’жҢҝе…ҘпјҲеҶҷзңҹпј’пј‘пјү

гҖҖеҗёйҹіжқҗгҒЁгҒ„гҒҲгҒ°гҖҒз§ҒгҒҜLEGOгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгҒ«гҒҜжҙ»жҖ§зӮӯпјҲеҶ·и”өеә«гҒ®ж¶ҲиҮӯз”ЁпјүгӮ’гӮҲгҒҸеҲ©з”ЁгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮжҙ»жҖ§зӮӯгҒ®иЎЁйқўгҒ®зҙ°гҒӢгҒӘз©ҙж§ӢйҖ гҒҢдҪҺйҹіеҹҹгӮ’еҗёеҸҺгҒҷгӮӢгҒЁиЁҖгӮҸгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

гҒҹгӮҒгҒ—гҒ«гҒ“гӮҢгӮ’дёҖиўӢжҢҝе…ҘгҒ—гҒҰиҰӢгҒҹгҖӮ

гҖҖйҹігҒҜгӮҪгғӘгғғгғүгҒ«з· гҒҫгҒЈгҒҹйҹігҒ«гҒӘгҒЈгҒҹгҖӮжӮӘгҒ„йҹігҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒ®гҒ гҒҢдҪҺйҹігҒ®иұҠгҒӢгҒ•гҒ®еў—еј·гҒ«гҒҜеҜ„дёҺгҒ—гҒҰгҒ„гҒӘгҒ„ж„ҹгҒҳгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮй«ҳйҹіеҹҹгҒ®йЁ’гҒҢгҒ—гҒ•гҒҜжҠ‘гҒҲгӮүгӮҢгӮӢгҒ®гҒ§зӣёеҜҫзҡ„гҒ«дҪҺйҹіеҹҹгҒҢиүҜгҒҸгҒӘгӮӢгҖӮ

гҒ“гӮҢгҒҫгҒ§гҖҒеҗёйҹіжқҗгҒ®еғҚгҒҚгҒҜеҶ…йғЁгҒ®е®ҡеңЁжіўгҒ®йҳІжӯўгӮ„гӮЁгғігӮҜгғӯгғјгӮёгғЈгҒ®еҲ¶жҢҜгӮ’зӣ®зҡ„гҒЁиҖғгҒҲгҒҰгҒ„гҒҹгҒҢгҖҒз©ҚжҘөзҡ„гҒӘйҹідҪңгӮҠгҒ«еҲ©з”ЁгҒ§гҒҚгӮӢгӮӮгҒ®гҒӢгӮӮгҒ—гӮҢгҒӘгҒ„гҖӮ

гҖҖе…Ҳе…ҘиҰігӮӮгҒӮгӮӢгҒҢгҖҒдёӯгҒ«жҢҝе…ҘгҒ—гҒҹзҙ жқҗгҒ®йҹігҒ«еӨүеҢ–гҒҷгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«ж„ҹгҒҳгӮӢгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒ гҒӢгӮүгӮҪгғ•гғҲгҒӘгғңгғјгғ«гӮ’жҢҝе…ҘгҒҷгӮҢгҒ°йҹігҒҢгғһгӮӨгғ«гғүгҒ«гҒӘгӮӢгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖгғҗгӮ№гғ¬гғ•гҒ®гғҖгӮҜгғҲй•·гҒ«й–ўгҒ—гҒҰгҒҜгҖҒгҒ„гӮҚгҒ„гӮҚгҒЁи©ҰгҒ—гҒҰгҒҝгҒҹгҒҢгҖҒгғҮгғ•гӮ©гғ«гғҲгҒ®8cmгҖҒ109? гҒҢжңҖйҒ©гҒ§гҒӮгӮӢгҒЁеҲӨж–ӯгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгҒ“гӮҢд»ҘдёҠгҒ®й•·гҒ•гҒ§гҒҜгғӘгӮўгғ‘гғҚгғ«гҒ«иҝ‘гҒҘгҒҚгҒҷгҒҺгӮӢе•ҸйЎҢгҒҢгҒӮгӮҠгҖҒгҒҫгҒҹгҖҒзҹӯгҒ„гҒЁгғҗгӮ№гғ¬гғ•е‘Ёжіўж•°гҒҢдёҠжҳҮгҒ—гҒҰеҠ№жһңгӮӮе°‘гҒӘгҒ„гҖӮ

гҖҖгӮҪгғ•гғҲгғңгғјгғ«гҒҜеҗёйҹіжқҗгҒЁгҒ—гҒҰжңүеҠ№гҒ§гҒӮгӮӢгҒЁиҖғгҒҲгҒҰгҒ„гӮӢгҒҢгҖҒдёҖгҒӨе•ҸйЎҢзӮ№гҒҢгҒӮгӮӢгҖӮ

гҒ“гҒ®гғңгғјгғ«гҒҜдёҖжҷ©гҒ§з©әж°—гҒҢжҠңгҒ‘гҒҰгғңгӮігғңгӮігҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒ—гҒҫгҒҶгҒ®гҒ гҖӮжң¬жқҘгҖҒи©ҰеҗҲгҒ®еүҚгҒ«з©әж°—гӮ’е…ҘгӮҢгҒҰдҪҝгҒҶгғңгғјгғ«гҒӘгҒ®гҒ§гғӘгӮ№гғӢгғігӮ°гҒ®еүҚгҒ«з©әж°—гӮ’е…ҘгӮҢгӮӢдҪңжҘӯгҒҢеҝ…иҰҒгҒ«гҒӘгӮӢгҖӮ

гӮўгғҠгғӯгӮ°гғ¬гӮігғјгғүгҒ®гғҮгӮЈгӮ№гӮҜгӮҜгғӘгғјгғӢгғігӮ°гҒҝгҒҹгҒ„гҒ«е„ҖејҸгҒЁиҖғгҒҲгӮҢгҒ°иүҜгҒ„гҒ®гҒ гҒҢгғ»гғ»гғ»гҖӮ

гҖҖгҒ“гҒ®еӮҫеҗ‘гҒҜе®үе…Ёгғҗгғ«гғ–ејҸгӮӮйҮқејҸгӮӮеҗҢж§ҳгҒ§иӢҘе№ІгҒ гҒҢйҮқејҸгҒ®гғңгғјгғ«гҒ®ж–№гҒҢжҠңгҒ‘гҒ«гҒҸгҒ„гӮҲгҒҶгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮз©әж°—гӮ’е…ҘгӮҢгҒӘгҒ„гғҺгғігғ—гғ¬гғғгӮ·гғЈгғјгғңгғјгғ«гҒЁгҒ„гҒҶгӮӮгҒ®гӮӮгҒӮгӮӢгҒҢгҖҒгҒ—гҒӘгӮ„гҒӢгҒ•гҒ«ж¬ гҒ‘гҖҒгғҸгғјгғүгғңгғјгғ«гҒ«ејҫжҖ§гҒҢиҝ‘гҒ„гҖӮпјҲгҒ“гҒ®и©•дҫЎгҒ®гҒҹгӮҒгҒ«гҒ„гҒҸгҒӨгғҶгғӢгӮ№гғңгғјгғ«гӮ’иіје…ҘгҒ—гҒҹгҒ“гҒЁгҒӢпјҒпјү

гҖҖгғңгғјгғ«гҒ®з©әж°—е…ҘгӮҢдҪңжҘӯгҒҜгҒӘгӮ“гҒЁгӮӮгӮҒгӮ“гҒ©гҒҶгҒҸгҒ•гҒ„гҒ—гҖҒгҒ„гҒЎгҒ„гҒЎгғЎгғігғҶгғҠгғігӮ№гғӘгғғгғүгӮ’й–ӢгҒ‘гҒҰгҒ„гҒҰгҒҜдҝЎй јжҖ§гҒ«гӮӮе•ҸйЎҢгҒҢгҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖгҒқгҒ“гҒ§гҖҒгӮ№гғқгғігӮёгғңгғјгғ«гӮ’и©ҰгҒ—гҒҰиҰӢгҒҹгҖӮеӯҗдҫӣз”ЁгҒ®з·ҙзҝ’зҗғгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖејҫжҖ§гҒҜгӮҪгғ•гғҲгғңгғјгғ«гҒ«иҝ‘гҒ„гҒҢгҖҒиіӘж„ҹгҒҢгҒ„гҒӢгҒ«гӮӮеҗёйҹідҪ“гҒ§гҒӮгӮӢгҒЁгҒ“гӮҚгҒҢз•°гҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

гҖҖгҒ“гҒ®еҠ№жһңгҒҜгғ»гғ»гғ»гӮҪгғ•гғҲгғңгғјгғ«гӮҲгӮҠгҒҜиӢҘе№ІеҫҢйҖҖгҒҷгӮӢгҒҢгҖҒжӮӘгҒҸгҒӘгҒ„гҖӮ

гҖҖгҒ“гӮҢгҒҜдҪҝгҒҲгҒқгҒҶгҒ гҖӮпјҲеҶҷзңҹпј’пј’пјү

|

пј–пјҺ гҒҠгӮҸгӮҠгҒ« |

гҖҖгӮҪгғ•гғҲгғңгғјгғ«гӮ’ејҫжҖ§дҪ“еҗёйҹіжқҗгҒЁгҒ—гҒҰеҲ©з”ЁгҒҷгӮӢзӣ®и«–иҰӢгҒҜжҲҗеҠҹгҒ—гҒҹгҒ®гҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒӢгҒЁжҖқгҒҲгӮӢгҖӮ

гҒ“гҒ®ж–№ејҸгӮ’гҖҢair suspension bass reflexгҖҚгҖҢгӮЁгӮўгӮөгӮ№гғ»гғҗгӮ№гғ¬гғ•гҖҚгҒЁе‘јз§°гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гҒҷгӮӢгҖӮ

гҒ—гҒӢгҒ—гҖҒпј‘ж©ҹзЁ®йҖ гҒЈгҒҹгҒ гҒ‘гҒ§гҒҜи©•дҫЎгҒҢи¶ігӮҠгҒӘгҒ„гҖӮж¬ЎгҒ®пј”пјҷеҸ·ж©ҹгӮӮгҒ“гҒ®ж–№ејҸгҒ®е®ҹйЁ“гӮ’з¶ҡгҒ‘гҒҹгҒ„гҖӮгӮЁгӮўгӮөгӮ№гғ»гғҗгӮ№гғ¬гғ•з ”究ж©ҹгҖҒејҗеҸ·ж©ҹгҒ®й–ӢзҷәгӮ№гӮҝгғјгғҲгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

пјҲ2015.8.16пјү

пј”пјҳеҸ·ж©ҹгҒЁгӮ№гғқгғігӮёгғңгғјгғ«