|

LEGO SPEAKER 第3пјҷе ұ вүӘ第38е ұ 第40е ұвү« |

пј¬пјҘпј§пјҜгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгҒ®иЈҪдҪңгҖҖ第3пјҷе ұ

гӮЁгӮўгӮөгӮ№гғ»гғҗгӮ№гғ¬гғ•ж–№ејҸз ”з©¶ејҗеҸ·ж©ҹгҖҖпј”пјҷеҸ·ж©ҹ

|

пј‘пјҺ гӮЁгӮўгӮөгӮ№гғ»гғҗгӮ№гғ¬гғ•ж–№ејҸгҒ®жӨңиЁј |

гҖҖпј”пјҷеҸ·ж©ҹгҒҜгӮЁгӮўгӮөгӮ№гғ»гғҗгӮ№гғ¬гғ•ж–№ејҸгҒ®еӨ§еһӢеҢ–гӮ’еӣігӮӢгҖӮ10cmгғ•гғ«гғ¬гғігӮёгғҰгғӢгғғгғҲгӮ’жҗӯијүгҒ—гҒҹгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгӮ·гӮ№гғҶгғ гҒ®жӨңиЁҺгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

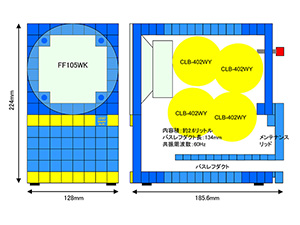

гҖҖж§ӢйҖ гҒҜеӣіпј‘гҒ«зӨәгҒҷгӮ·гғігғ—гғ«гҒӘгғҗгӮ№гғ¬гғ•ж–№ејҸгҒЁгҒҷгӮӢгҖӮе®ҹеҠ№еҶ…е®№з©Қзҙ„2.6гғӘгғғгғҲгғ«гҒ§гҖҒгғҖгӮҜгғҲй•·гӮ’134mmгҒЁй•·гӮҒгҒ«гҒ—гҒҰгҖҒе…ұжҢҜе‘Ёжіўж•°гҒҜ60HzгҒ«дҪҺгҒҸиЁӯе®ҡгҒ—гҒҹгҖӮ

гӮӮгҒЎгӮҚгӮ“йҹігӮ’иҒҙгҒҚгҒӘгҒҢгӮүй•·гҒ•гӮ’зҹӯгҒҸгӮӮиӘҝж•ҙгҒ§гҒҚгӮӢгҒҢгҖҒгҒ§гҒҚгӮӢгҒ гҒ‘дҪҺгҒ„йҹігҒҫгҒ§гҒ®еҶҚз”ҹгӮ’зӢҷгҒ„гҒҹгҒ„гҖӮгӮҪгғ•гғҲгғңгғјгғ«гҒҜпј”еҖӢжҢҝе…ҘгҒ§гҒҚгӮӢгҖӮгӮҲгӮҠйЎ•и‘—гҒӘеҠ№жһңгӮ’жңҹеҫ…гҒ—гҒҹгҒ„гҖӮ

гҖҖгҖҖгғңгғјгғ«гҒ®дәӨжҸӣгҖҒж°—ең§иӘҝж•ҙгҒӘгҒ©гҒ§й–ӢеҸЈгҒҢеҝ…иҰҒгҒӘгҒ®гҒ§гҖҒгғӘгӮўгғ‘гғҚгғ«гҒ«гғЎгғігғҶгғҠгғігӮ№гғӘгғғгғүгӮ’иЁӯгҒ‘гӮӢгҖӮгҒ“гҒ“гҒ«гғҗгӮ№гғ¬гғ•гғқгғјгғҲгӮ’д»ҳгҒ‘гҒҰгғӘгӮўгғҗгӮ№гғ¬гғ•гҒЁгҒ—гҒҹгҒ®гҒҜгҖҒй–ӢеҸЈйқўз©ҚгӮ’еәғгҒ’гҒҰгғңгғјгғ«гҒ®дәӨжҸӣгӮ’е®№жҳ“гҒ«гҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгғҗгӮ№гғ¬гғ•гғҖгӮҜгғҲгҒҜеә•йқўгӮ’еҲ©з”ЁгҒ—гҒҹеҶ…еҜё32Г—16mmгӮөгӮӨгӮәгҒ§пј”пјҳеҸ·ж©ҹгҒ®пј’еҖҚгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖжң¬ж©ҹгӮӮгғ–гғ«гғјгҒЁгӮӨгӮЁгғӯгғјгҒ®гӮ«гғ©гғјгғӘгғігӮ°гӮ’жҺЎз”ЁгҖӮе®ҹйЁ“ж©ҹгҒ®еҚ°гҒӘгҒ®гҒ гҖӮ

пјңпј”пјҷеҸ·ж©ҹгҖҖеҹәжң¬д»•ж§ҳпјһ

гҖҖгғ»гҖҖеҪўејҸпјҡгғҗгӮ№гғ¬гғ•ж–№ејҸгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгӮ·гӮ№гғҶгғ

гҖҖгғ»гҖҖж–№ејҸпјҡгӮЁгӮўгӮөгӮ№гғ»гғҗгӮ№гғ¬гғ•ж–№ејҸ

гҖҖгғ»гҖҖзө„гҒҝз«ӢгҒҰж–№жі•пјҡгғӣгғӘгӮҫгғігӮҝгғ«гӮҝгӮӨгғ—пјҲж°ҙе№ізө„гҒҝз«ӢгҒҰпјү

гҖҖгғ»гҖҖдҪҝз”ЁгғҰгғӢгғғгғҲпјҡFOSTEXгҖҖFF105WKгҖҖ10cmгғҡгғјгғ‘гғјгӮігғјгғігғ•гғ«гғ¬гғігӮё

гҖҖгғ»гҖҖеӨ–еҪўеҜёжі•пјҡW128mmгҖҖH224mmгҖҖD185.6mmпјҲгӮҝгғјгғҹгғҠгғ«йғЁйҷӨгҒҸпјү

гҖҖгғ»гҖҖе®ҹеҠ№еҶ…е®№з©Қпјҡзҙ„2.6гғӘгғғгғҲгғ«

гҖҖгғ»гҖҖгғҗгӮ№гғ¬гғ•гғҖгӮҜгғҲй•·пјҡ13.4cm

гҖҖгғ»гҖҖгғҗгӮ№гғ¬гғ•е…ұжҢҜе‘Ёжіўж•°пјҡ60?

гҖҖгғ»гҖҖеҶ…и”өгғңгғјгғ«пјҡCLB-402WYгҖҖ4еҖӢгҖҖпјҲдә’жҸӣпјҡPS-2289пјү

гҖҖгғ»гҖҖгӮ·гӮ№гғҶгғ гӮӨгғігғ”гғјгғҖгғігӮ№пјҡ8?

|

пј’пјҺ иЈҪдҪңйҒҺзЁӢ |

гҖҖе®ҹгҒҜпј”пјҷеҸ·ж©ҹгҒ®гғҷгғјгӮ№гғўгғҮгғ«гҒҜгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјжҠҖиЎ“гҒ®еҹәзӨҺз ”з©¶з”ЁгҒ«иЈҪдҪңгҒ—гҒҹж©ҹдҪ“гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҒ“гҒ®гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгӮ·гӮ№гғҶгғ гҒҜ

гҖҖе°ҸеһӢгғҗгӮ№гғ¬гғ•ж–№ејҸгҖҖвҶ’гҖҖеҶ…е®№з©Қеў—еҠ гҖҖвҶ’гҖҖгӮҝгғігғҮгғ гғүгғ©гӮӨгғ–ж–№ејҸгҖҖвҶ’гҖҖгғ‘гғғгӮ·гғ–гғ©гӮёгӮЁгғјгӮҝгғјж–№ејҸгҖҖгҒЁеӨүйҒ·гӮ’з№°гӮҠиҝ”гҒ—гҖҒдҪҺйҹіеў—еј·еҠ№жһңгҒ®жӨңиЁјгӮ’иЎҢгҒЈгҒҹе®ҹйЁ“ж©ҹгҒӘгҒ®гҒ гҖӮ

пјҲи©ізҙ°гҒҜз§ҒгҒ®FacebookгғҡгғјгӮёгҖҢLEGO SpeakersгҖҚгҒ«и©ігҒ—гҒ„гҒ®гҒ§иҲҲе‘ігҒ®гҒӮгӮӢж–№гҒҜгҒ”иҰ§гҒҸгҒ гҒ•гҒ„гҖӮ

https://www.facebook.com/legospeakersгҖҖпјү

гҖҖжң¬ж©ҹгҒҜгҒ“гҒ®гғўгғҮгғ«гӮ’жөҒз”ЁгҒ—гҒҹгҒ®гҒ§иЈҪдҪңгҒҜе®№жҳ“гҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҖӮд»ҠеӣһгҖҒжӯЈиҰҸгғўгғҮгғ«гӮ·гғӘгғјгӮәгҒ«жҳҮж јгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

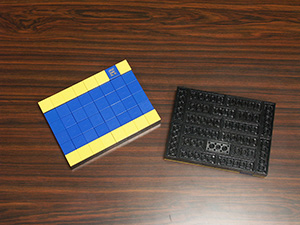

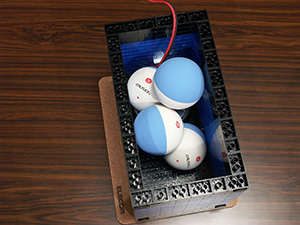

гҖҖеҶҷзңҹпј’гҒ«пј”пјҷеҸ·ж©ҹгҒ®е…ЁйғЁе“ҒгӮ’зӨәгҒҷгҖӮгӮ·гғігғ—гғ«гҒӘж§ӢйҖ гҒӘгҒ®гҒ§йғЁе“ҒгҒҜе°‘гҒӘгҒ„гҖӮпјҳеҖӢгҒ®гӮҪгғ•гғҲгғңгғјгғ«гҒҢзү№еҫҙзӮ№гҒ гҖӮ

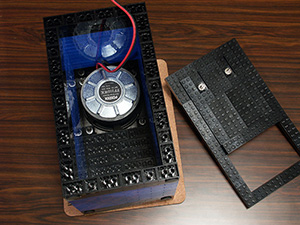

гҖҖдҪҝз”ЁгҒҷгӮӢгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲпјҲеҶҷзңҹпј“пјүгҒҜFOSTEXгҒ®FF105WKгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ10cmгғ•гғ«гғ¬гғігӮёгҒ®гӮігғјгғізҙҷгҒҜеӮҷй•·зӮӯгғ‘гӮҰгғҖгғјгӮ’й…ҚеҗҲгҒ—гҒҰзҒ°иүІгҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮзү№ж®ҠеҠ е·ҘгҒ•гӮҢгҒҹгӮўгғ«гғҹеҗҲйҮ‘гҒ®гӮ»гғігӮҝгғјгӮӯгғЈгғғгғ—гҒҢй«ҳйҹігҒ®зү№жҖ§гӮ’ж”№е–„гҒҷгӮӢгҖӮгғһгӮ°гғҚгғғгғҲгӮӮеӨ§гҒҚгҒҸй јгӮӮгҒ—гҒ„ж„ҹгҒҳгҒ§гҖҒйҹігҒ«жңҹеҫ…гҒҢжҢҒгҒҰгӮӢгғҰгғӢгғғгғҲгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮfoгҒҜеҚҒеҲҶгҒ«дҪҺгҒҸ75? гҒЁгҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

гҖҖеҶҷзңҹпј”гҒҜгғ•гғӯгғігғҲгғҷгӮјгғ«гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮпј”пјҷеҸ·ж©ҹгҒ®гӮЁгғігғ–гғ¬гғ гҒ®д»ҳгҒ„гҒҹгҖҒгҒҹгҒ гҒ®жқҝгҖӮ

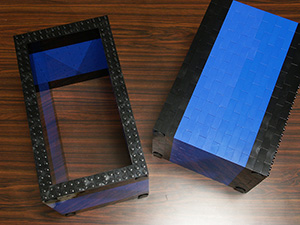

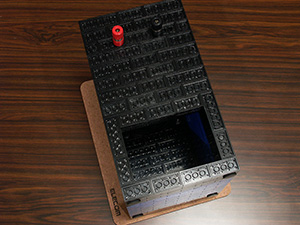

гғ•гғ¬гғјгғ пјҲеҶҷзңҹпј•пјүгҒҜпј‘пј–ж®өпјҲ153.6mmпјүгҒ®жһ ж§ӢйҖ гҖӮеә•йқўгҒ«и–„гҒ„гӮҙгғ и¶ігӮ’д»ҳгҒ‘гҒҹгҖӮ

гҖҖгғӘгӮўгғ‘гғҚгғ«гҒ«гҒҜгӮҝгғјгғҹгғҠгғ«гҒЁгҖҒгғЎгғігғҶгғҠгғігӮ№з”ЁгҒ®еӨ§гҒҚгҒӘз©ҙгҒҢгҒӮгӮӢпјҲеҶҷзңҹпј–пјүгҖӮејұгҒҸгҒӘгӮӢжқҝеҪўзҠ¶гҒӘгҒ®гҒ§йғЁеҲҶзҡ„гҒ«гғ—гғ¬гғјгғҲгғ–гғӯгғғгӮҜпј”жһҡгӮ’йҮҚгҒӯгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

гҖҖгғЎгғігғҶгғҠгғігӮ№гғӘгғғгғүпјҲеҶҷзңҹпј—пјүгҒ«гҒҜгғҗгӮ№гғ¬гғ•гғҖгӮҜгғҲгҒҢд»ҳгҒ„гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

гғҖгӮҜгғҲгҒҜпј‘гғ”гғғгғҒпјҲ8mmпјүгҒ§йҖ гҒЈгҒҰгҒӮгӮӢгҒҢгҖҒеј·еәҰгҒ«гҒҜе•ҸйЎҢгҒӘгҒ„гҖӮеә•йқўгҒ«гӮігҒ®еӯ—еһӢгҒ®гғ•гӮҝгӮ’гҒ—гҒҹеҪўзҠ¶гҒ®гғҖгӮҜгғҲгҒ гҒҢгҖҒеҶ…йғЁгҒ§жҢҜеӢ•гҒҷгӮӢе•ҸйЎҢгӮӮз„ЎгҒ„ж§ҳгҒ гҖӮ

гғӘгғғгғүгҒ®жҺҘеҗҲйғЁгӮ’е‘ЁеӣІгҒ®пј‘гғ”гғғгғҒгҒ«еҲ¶йҷҗгҒ—гҒҰй–Ӣй–үгӮ’е®№жҳ“гҒ«гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

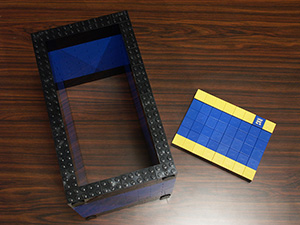

гҖҖиЈҪдҪңгҒҜгҖҒгҒҫгҒҡгҒҜгғ•гғ¬гғјгғ гҒ«гғ•гғӯгғігғҲгғҷгӮјгғ«гӮ’еҸ–гӮҠд»ҳгҒ‘гӮӢгҖӮпјҲеҶҷзңҹпјҳгҖҒпјҷпјү

ж¬ЎгҒ«гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгӮ’еҸ–гӮҠд»ҳгҒ‘гӮӢгҖӮпјҲеҶҷзңҹпј‘пјҗгҖҒпј‘пј‘пјү

гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲеҸ–гӮҠд»ҳгҒ‘

гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲеҸ–гӮҠд»ҳгҒ‘

гҖҖеҶ…йғЁгҒ«гӮҪгғ•гғҲгғңгғјгғ«гӮ’пј”еҖӢжҢҝе…ҘгҒҷгӮӢгҒҢгҖҒеҶҷзңҹпј‘пј’гҒ«зӨәгҒҷгӮҲгҒҶгҒ«гғ©гғігғҖгғ гҒ«жҠјгҒ—иҫјгӮҖеҪўгҒ«гҒ—гҒҹгҖӮгғҗгӮ№гғ¬гғ•гғҖгӮҜгғҲгҒ«е№ІжёүгҒ—гҒӘгҒ„гӮҲгҒҶгҒ«жіЁж„ҸгҒҷгӮӢеҝ…иҰҒгҒҢгҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖгғӘгӮўгғ‘гғҚгғ«гӮ’й…Қз·ҡгҒ—гҒҰеҸ–гӮҠд»ҳгҒ‘гӮӢгҖӮпјҲеҶҷзңҹпј‘пј“гҖҒпј‘пј”пјү

еҶҷзңҹпј‘пј•гҒ®гӮҲгҒҶгҒ«гғЎгғігғҶгғҠгғігӮ№гғӘгғғгғүгҒ®й–ӢеҸЈгҒӢгӮүгӮҪгғ•гғҲгғңгғјгғ«гӮ’пј”еҖӢжҢҝе…ҘгҒ—гҒҰгҖҒгғЎгғігғҶгғҠгғігӮ№гғӘгғғгғүгӮ’й–үгҒҳгӮӢгҖӮпјҲеҶҷзңҹпј‘пј–пјү

гҖҖзө„гҒҝз«ӢгҒҰгҒ®е®ҢдәҶгҒ—гҒҹпј”пјҷеҸ·ж©ҹгҒ®еӨ–иҰігӮ’еҶҷзңҹпј‘пј—гҖҒпј‘пјҳгҒ«зӨәгҒҷгҖӮ

еүҚеӣһгҒ®пј”пјҳеҸ·ж©ҹгӮҲгӮҠгҒҜеӨ§гҒҚгҒ„гҒҢгҖҒдёҖиҲ¬зҡ„гҒ«гҒҜгғҹгғӢгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгӮ·гӮ№гғҶгғ гҒ®гӮөгӮӨгӮәгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖ10cmгғ•гғ«гғ¬гғігӮёгҒ®гӮЁгӮўгӮөгӮ№гғ»гғҗгӮ№гғ¬гғ•гҒ®йҹігҒҜгҒ©гҒҶгҒ гӮҚгҒҶгҒӢпјҹгҖҖжңҹеҫ…гҒҢиҶЁгӮүгӮҖгҖӮ

|

пј“пјҺи©ҰиҒҙзөҗжһң |

гҖҖгҒқгҒ®зөҗжһңгҒҜгҒҷгҒ°гӮүгҒ—гҒ„гӮӮгҒ®гҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҖӮпјҲеҶҷзңҹпј‘пјҷпјү

жң¬ж©ҹгҒҜе…ҲгҒ«иҝ°гҒ№гҒҹгӮҲгҒҶгҒ«йҖҡеёёгҒ®гғҗгӮ№гғ¬гғ•ж–№ејҸгҖҒгӮҝгғігғҮгғ гғүгғ©гӮӨгғ–ж–№ејҸгҖҒгғ‘гғғгӮ·гғ–гғ©гӮёгӮЁгғјгӮҝгғјж–№ејҸгӮ’еҗҢгӮөгӮӨгӮәгҖҒеҗҢгғҰгғӢгғғгғҲгҒ§зөҢйЁ“гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгҒқгҒ®гҒ©гӮҢгӮҲгӮҠгӮӮжҳҺгӮүгҒӢгҒ«иүҜгҒ„йҹігҒҢгҒҷгӮӢгҒ®гҒ гҖӮгҒҫгҒҹгҖҒгҒ“гҒ®гӮөгӮӨгӮәгҒ§гҒ“гӮҢгҒ»гҒ©гҒ®дҪҺйҹігӮ’гҒІгҒӯгӮҠеҮәгҒ—гҒҹгҒ“гҒЁгҒҜгҒӘгҒ„гҖӮгӮ·гғігғ—гғ«гҒӘгғҗгӮ№гғ¬гғ•ж–№ејҸгҒ§гҒ“гҒ“гҒҫгҒ§гғҖгӮӨгғҠгғҹгғғгӮҜгҒӘйҹігҒҢеҮәгҒӣгӮӢгҒЁгҒҜгӮӘгғүгғӯгӮӯгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒ„гӮ„гҖҒгӮ·гғігғ—гғ«гҒ гҒӢгӮүгҒ“гҒқиүҜгҒ„гҒ®гҒӢгӮӮгҒ—гӮҢгҒӘгҒ„гҖӮй«ҳйҹіеҹҹгӮӮжӯӘж„ҹгҒҢе°‘гҒӘгҒҸгҖҒгӮ„гҒҜгӮҠгғһгӮӨгғ«гғүгҒӘйҹігҒҢгҒҷгӮӢгҖӮиүҜиіӘгҒӘгғ•гғ«гғ¬гғігӮёгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгҒҢе®ҹеҠӣгӮ’еҮәгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢж„ҹгҒҳгҒ гҖӮ

гҖҖгҒ—гҒӢгҒ—гҖҒз©әж°—е…ҘгӮҢгҒ®дҪңжҘӯгҒҢгҒӘгӮ“гҒЁгӮӮгӮҒгӮ“гҒ©гҒҶгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒқгҒ“гҒ§гҖҒпј”пјҳеҸ·ж©ҹгҒЁеҗҢж§ҳгҒ«гӮ№гғқгғігӮёгғңгғјгғ«гӮ’и©ҰгҒ—гҒҰгҒҝгҒҹгҖӮгӮ„гҒҜгӮҠгҖҒеҠ№жһңгҒҜгӮҪгғ•гғҲгғңгғјгғ«гҒ«иӢҘе№ІиӯІгӮӢгҒҢгҖҒдҪҺйҹіж”№е–„гҒҜеҚҒеҲҶгҒ«ж„ҹгҒҳгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгӮӢгҖӮд»ҠеҫҢгҒ®иЈҪдҪңгҒ§гҒҜе®ҹз”ЁжҖ§гҒӢгӮүгҒ“гҒ®гӮ№гғқгғігӮёгғңгғјгғ«гӮ’жҺЎз”ЁгҒ—гҒҹгҒ„гҒЁжҖқгҒҶгҖӮ

|

пј”пјҺ иҖғеҜҹ |

гҖҖж”№гӮҒгҒҰгӮЁгӮўгӮөгӮ№гғ»гғҗгӮ№гғ¬гғ•ж–№ејҸгҒ®еҠ№жһңгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰиҖғгҒҲгҒҰгҒҝгӮӢгҖӮ

гӮЁгғігӮҜгғӯгғјгӮёгғЈеҶ…гҒ«зҙҚгӮҒгҒҹгғңгғјгғ«гҒ®з©әж°—гғҗгғҚеҠ№жһңпјҲе®ҹйҡӣгҒҜгӮ№гғқгғігӮёгғҗгғҚгҒ гҒҢпјүгҒ§гҖҒгӮігғігғ‘гӮҜгғҲгҒӘгғҗгӮ№гғ¬гғ•ж–№ејҸгҒ®е•ҸйЎҢзӮ№гӮ’з·©е’ҢгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢзӣ®зҡ„гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гӮігғігғ‘гӮҜгғҲгғҗгӮ№гғ¬гғ•ж–№ејҸгҒ®е•ҸйЎҢзӮ№гҒЁгҒҜпјҹ

①гҖҖеҶ…е®№з©ҚгҒҢе°ҸгҒ•гҒ„гҒҹгӮҒеҚҒеҲҶгҒ«з©әж°—гғҗгғҚгҒҢеғҚгҒӢгҒҡгғҗгӮ№гғ¬гғ•еҠ№зҺҮгҒҢдҪҺгҒ„

②гҖҖе…ұжҢҜе‘Ёжіўж•°гӮ’дёӢгҒ’гӮӢгҒҹгӮҒгҒ«гғҖгӮҜгғҲгӮ’зҙ°гҒҸй•·гҒҸгҒ—гҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°гҒӘгӮүгҒҡгҖҒгҒ•гӮүгҒ«еҠ№зҺҮгҒҢдҪҺдёӢгҒҷгӮӢ

③гҖҖгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒ«еӨ§гҒҚгҒӘиғҢең§гҒҢеҠ гӮҸгӮҠжӯӘгҒҢеў—еҠ гҒҷгӮӢ

③гҖҖгғҗгӮ№гғ¬гғ•гғҖгӮҜгғҲгҒӢгӮүгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲиғҢйқўгҒ®жӯӘгӮ“гҒ й«ҳйҹігҒҢж”ҫе°„гҒ•гӮҢгӮ„гҒҷгҒ„гҒЁгҒ„гҒЈгҒҹгҒ“гҒЁгҒҢиҖғгҒҲгӮүгӮҢгӮӢгҖӮ

гҒ“гӮҢгҒ«еҜҫгҒ—гҒҰгӮЁгӮўгӮөгӮ№гғ»гғҗгӮ№гғ¬гғ•ж–№ејҸгҒ®еҠ№жһңгҒЁгҒҜпјҹ

①гҖҖе°‘гҒӘгҒ„еҶ…е®№з©ҚгҒ®з©әж°—гғҗгғҚеҠ№жһңгӮ’ж”№е–„гҒ—гҒҰгғҗгӮ№гғ¬гғ•еҠ№зҺҮгӮ’еҗ‘дёҠгҒҷгӮӢ

②гҖҖеҚҒеҲҶгҒӘз©әж°—гғҗгғҚеҠ№жһңгҒҢгҒӮгӮӢгҒ®гҒ§гҖҒзҙ°й•·гҒ„гғҖгӮҜгғҲгҒ§гӮӮеј·еҠӣгҒ«й§ҶеӢ•гҒ§гҒҚгӮӢ

③гҖҖгғңгғјгғ«гҒ®ејҫжҖ§еӨүеҪўгҒҜгғҺгғігғӘгғӢгӮўпјҲйқһзӣҙз·ҡпјүгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒеҲқеӢ•еӨүеҪўгҒҜе®№жҳ“гҒ§гҒӮгӮӢгҒҹгӮҒгӮўгӮҝгғғгӮҜжҷӮгҒ®иғҢең§еў—еҠ гӮ’жҠ‘гҒҲгӮӢ

④гҖҖгҒ•гӮүгҒ«еӨ§жҢҜе№…жҷӮгҒҜгғҺгғігғӘгғӢгӮўгҒ§гҒ®иғҢең§еў—еҠ гҒЁгҒӘгӮӢгҒҢгҖҒз©әж°—гҒ®еүӣдҪ“гҒЁгҒ—гҒҰгҒ®еҪұйҹҝгӮ’з·©е’ҢгҒ—гҒҰй«ҳиӘҝжіўжӯӘгӮ’жҠ‘гҒҲгӮӢпјҲеҘҮж•°ж¬ЎжӯӘгҒҝгҒ®жҠ‘еҲ¶пјү

⑤гҖҖзҙ”зІӢгҒ«еҗёйҹідҪ“гҒЁгҒ—гҒҰгҒ®дҪңз”ЁгӮӮгҒӮгӮҠгҖҒгғҖгӮҜгғҲгҒӢгӮүгҒ®й«ҳйҹіжјҸжҙ©гӮ’дҪҺжёӣгҒҷгӮӢ

⑥гҖҖгӮЁгғігӮҜгғӯгғјгӮёгғЈеҶ…гҒ«жҠјгҒ—иҫјгҒҫгӮҢгҒҹгғңгғјгғ«гҒҜеҶ…йқўгҒ«гғҶгғігӮ·гғ§гғігӮ’дёҺгҒҲгҖҒзӯҗдҪ“жҢҜеӢ•жҠ‘еҲ¶гӮӮжңҹеҫ…гҒ§гҒҚгӮӢ

гҒ“гӮҢгӮүгҒ®еҠ№жһңгҒ§гҖҒгӮЁгӮўгӮөгӮ№гғ»гғҗгӮ№гғ¬гғ•ж–№ејҸгҒ§гҒҜд»ҘдёӢгҒ®йҹіиіӘж”№е–„гҒҢеӣігӮүгӮҢгӮӢгҒЁиҖғгҒҲгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

гғ»гӮўгӮҝгғғгӮҜйҹігҒ®гғҖгӮӨгғҠгғҹгӮәгғ гҒ®ж”№е–„

гғ»жҢҒз¶ҡдҪҺйҹігҒ®гғ¬гӮ№гғқгғігӮ№еҗ‘дёҠ

гғ»дёӯй«ҳйҹігҒ®жӯӘгҒҝдҪҺжёӣ

гғ»гғҖгӮҜгғҲгӮ„зӯҗдҪ“гҒӢгӮүгҒ®дёҚиҰҒж”ҫе°„гӮ’жҠ‘еҲ¶

гҖҖж¬ЎгҒ«гӮЁгӮўгӮөгӮ№гғ»гғҗгӮ№гғ¬гғ•ж–№ејҸгҒ®гғҮгғЎгғӘгғғгғҲгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгӮӮиҖғгҒҲгӮӢгҖӮ

дҪ•дәӢгӮӮиүҜгҒ„гҒ“гҒЁгҒ°гҒӢгӮҠгҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҖӮе•ҸйЎҢзӮ№гӮ’жҢҷгҒ’гҒҰгҒҝгӮӢгҒЁгҖӮ

①гҖҖгғҗгӮ№гғ¬гғ•гғҖгӮҜгғҲгҒ®е…ұжҢҜе‘Ёжіўж•°гҒҢгӮҲгҒҸгӮҸгҒӢгӮүгҒӘгҒ„

еҶ…е®№з©ҚгҒҢзўәе®ҹгҒ«жёӣе°‘гҒҷгӮӢгҒ®гҒ§гҖҒгҒҠгҒқгӮүгҒҸе…ұжҢҜе‘Ёжіўж•°гҒҜдёҠжҳҮгҒҷгӮӢгҒҜгҒҡгҒ гҒҢгҖҒеҶ…йғЁз©әж°—гҒ®гӮігғігғ—гғ©гӮӨгӮўгғігӮ№гӮӮеў—еҠ гҒҷгӮӢгҒ®гҒ§еҚҳзҙ”гҒӘдёҠжҳҮгҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒ гӮҚгҒҶгҖӮ

зӣҙеҫ„7cmгҒ®гғңгғјгғ«гҒ®дҪ“з©ҚгҒҜзҙ„0.18гғӘгғғгғҲгғ«гҒӘгҒ®гҒ§пј”еҖӢгҒ§0.72гғӘгғғгғҲгғ«гҒЁгҒӘгӮӢгҖӮ

гӮ«гғ©гҒ§иЁӯиЁҲгҒ—гҒҹгғҗгӮ№гғ¬гғ•е…ұжҢҜе‘Ёжіўж•°гҒҜ60HzгҒ§гҒӮгӮӢгҒҢгҖҒгҒ“гӮҢгҒҢиЁҲз®—гҒ§гҒҜ72HzгҒҫгҒ§дёҠжҳҮгҒҷгӮӢеҸҜиғҪжҖ§гҒҢгҒӮгӮӢгҖӮ

②гҖҖгғҺгғігғӘгғӢгӮўиІ иҚ·гҒ®еҪұйҹҝгҒ§зӢ¬зү№гҒ®жӯӘгҒҢеҮәгӮӢ

еҶ…йғЁгҒ®гғңгғјгғ«гҒ®ејҫжҖ§еӨүеҪўгҒ«гӮҲгӮӢиғҢең§гҒ®еӨүеҢ–гҒҢгғӘгғӢгӮўгҒ§гҒӘгҒ„гҒҹгӮҒгҖҒгӮҜгӮ»гҒ®гҒӮгӮӢжӯӘгҒҢз”ҹгҒҳгӮӢжҒҗгӮҢгҒҢгҒӮгӮӢгҖӮ

гҒ“гҒ®еҪұйҹҝгҒҜгғҗгӮ№гғ¬гғ•гғҖгӮҜгғҲгҒӢгӮүж”ҫе°„гҒ•гӮҢгӮӢдҪҺйҹігҒ гҒ‘гҒ§гҒӘгҒҸгҖҒгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒ®еӢ•дҪңгҒ«гӮӮй–ўдёҺгҒ—гҖҒйҹіиіӘгҒ«дёҺгҒҲгӮӢеҪұйҹҝгҒҢжҮёеҝөгҒ•гӮҢгӮӢгҖӮ

③гҖҖгӮҪгғ•гғҲгғңгғјгғ«гҒҜз©әж°—жҠңгҒ‘гҒҢз”ҹгҒҳгӮӢгҒ®гҒ§дҪҝгҒҲгҒӘгҒ„

гӮЁгӮўгӮөгӮ№гҒ®еҠ№жһңгҒҢеӨ§гҒҚгҒ„гҒ®гҒҜгӮҪгғ•гғҲгғңгғјгғ«гҒ§гҒӮгӮӢгҒҢгҖҒе®үе®ҡжҖ§гҒ«е•ҸйЎҢгҒҢгҒӮгӮӢгҒ®гҒ§дҪҝз”ЁгҒ§гҒҚгҒӘгҒ„гҖӮ

д»ЈжӣҝгҒЁгҒ—гҒҰгӮ№гғқгғігӮёгғңгғјгғ«гӮ’з”ЁгҒ„гҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒ§еҠ№жһңгҒҜжёӣе°‘гҒҷгӮӢгҒҢгҖҒдёҠиЁҳв‘ЎгҒ®е•ҸйЎҢгҒҜз·©е’ҢгҒ•гӮҢгҖҒгғҗгғ©гғігӮ№гҒҜиүҜгҒ„гҒ®гҒӢгӮӮзҹҘгӮҢгҒӘгҒ„гҖӮ

пјҲгӮҲгӮҠиүҜгҒ„гғңгғјгғ«гҒ®зү©иүІгҒҜз¶ҷз¶ҡгҒ—гҒҰиЎҢгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢпјү

①гҒ®е•ҸйЎҢзӮ№гҒҜгғҖгӮҜгғҲгҒ®иӘҝж•ҙгҒҢе®№жҳ“гҒӘгҒ®гҒ§жӯЈзўәгҒӘеӢ•дҪңе‘Ёжіўж•°гҒҢгӮҸгҒӢгӮүгҒӘгҒҸгҒҰгӮӮжңҖйҒ©пјҲеҘҪгҒҝпјүгҒ«иӘҝж•ҙгҒҷгӮҢгҒ°иүҜгҒ„гҒ®гҒ гҖӮгҒЁгӮҠгҒӮгҒҲгҒҡжң¬ж©ҹгҒҜгғҖгӮҜгғҲй•·13.4cmгҒ«гҒ—гҒҰгҒҝгҒҹгҒҢиүҜгҒ„ж„ҹгҒҳгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖйҹіиіӘгҒёгҒ®еҪұйҹҝгҒҜеј•гҒҚз¶ҡгҒҚи©•дҫЎгҒҢеҝ…иҰҒгҒ гҒҢгҖҒд»ҠгҒ®гҒЁгҒ“гӮҚдёҚжәҖгҒҜе°‘гҒӘгҒ„гҖӮгӮӮгҒЈгҒЁгӮӮж–°ж–№ејҸгҒ®йҷ¶й…”гҒ®гғҗгӮӨгӮўгӮ№гҒҢгҒӢгҒӢгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒ§гҒ—гҒ°гӮүгҒҸгҒҜжӯЈгҒ—гҒ„и©•дҫЎгҒҜеӣ°йӣЈгҒ§гҒӮгӮҚгҒҶгҖӮй•·гҒ„зӣ®гҒ§зўәиӘҚгҒ—гҒҹгҒ„гҖӮ

гҖҖж–°гҒҹгҒ«иЁҲз”»гҒ—гҒҹгғңгғјгғ«еҗёйҹіжқҗгӮ·гӮ№гғҶгғ гҖҢгӮЁгӮўгӮөгӮ№гғ»гғҗгӮ№гғ¬гғ•гҖҚж–№ејҸгҒҜеӨ§еӨүеҠ№жһңзҡ„гҒ§жңүз”ЁгҒ§гҒӮгӮӢгҒЁж„ҹгҒҳгӮӢгҖӮгҒ—гҒ°гӮүгҒҸгҒҜгҖҒгҒ“гҒ®ж–№ејҸгҒ®иЈҪдҪңгҒҢз¶ҡгҒҚгҒқгҒҶгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

|

пј•пјҺ ж¬ЎеӣһдҪңдәҲе‘Ҡ |

гҖҖж¬ЎеӣһгҒҜгҒ„гӮҲгҒ„гӮҲиЁҳеҝөгҒ®пј•пјҗеҸ·ж©ҹгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гӮЁгӮўгӮөгӮ№гғ»гғҗгӮ№гғ¬гғ•ж–№ејҸгҒ®жң¬ж јжҺЎз”ЁгғўгғҮгғ«гҒЁгҒ—гҒҰй«ҳжҖ§иғҪпј’гӮҰгӮ§гӮӨгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгӮ·гӮ№гғҶгғ гӮ’иЁҲз”»гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгҒ”жңҹеҫ…гҒҸгҒ гҒ•гҒ„гҖӮ

гҖҖеӨңдёӯгҒ«гғӘгӮ№гғӢгғігӮ°гғ«гғјгғ гҒ§гҖҒпј•пјҗеҸ·ж©ҹгҒ®гғ‘гғјгғ„гӮ’й»ҷгҖ…гҒЁйҖ гӮӢгҖӮ

йқҷгҒӢгҒ«йҹіжҘҪгӮ’иҒҙгҒҚгҒӘгҒҢгӮүгҖҒгӮ°гғ©гӮ№еӮҫгҒ‘гҒӘгҒҢгӮүгғ»гғ»гғ»

гҖҖйғЁеұӢгӮ’жұҡгҒ•гҒӘгҒ„гҖҒ

гҖҖжүӢгҒҢжұҡгӮҢгҒӘгҒ„гҖҒ

гҖҖйЁ’йҹігҒҢеҮәгҒӘгҒ„гҖҒ

гҖҖгҒ«гҒҠгҒ„гҒҢгҒ—гҒӘгҒ„гҖҒ

гҖҖгӮұгӮ¬гҒ—гҒӘгҒ„гҖӮ

LEGOгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгҒ гҒӢгӮүгҒ§гҒҚгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

пјҲ2015.8.16пјү

пј•пјҗеҸ·ж©ҹиЈҪдҪңдёӯ