|

LEGO SPEAKER 第52е ұ вүӘ第51е ұ 第53е ұвү« |

пј¬пјҘпј§пјҜгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгҒ®иЈҪдҪңгҖҖ第52е ұ

|

пј‘пјҺ иҮӘдҪңгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгҒ®зҺӢйҒ“пјҒгғ•гғ«гғ¬гғігӮёгғҗгӮ№гғ¬гғ•гғўгғҮгғ«гӮ’йҖ гӮӢ |

гҖҖе…ҲгҒ®пј•пјҷеҸ·ж©ҹгҒ®иЈҪдҪңпјҲLEGOгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгҒ®иЈҪдҪңгҖҖ第4пјҷе ұпјүгҒ§гғҮгғҗгӮӨгғҮгӮЈгғігӮ°гғҚгғғгғҲгғҜгғјгӮҜгҒҢеҝ…иҰҒжӮӘгҒ§гҒӮгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’еј·гҒҸиӘҚиӯҳгҒ—гҒҹгҖӮгҒ§гҒҚгӮҢгҒ°гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒ«гғҖгӮӨгғ¬гӮҜгғҲгҒ«гӮўгғігғ—гӮ’жҺҘз¶ҡгҒ—гҒҹгҒ„гҖӮйҹігҒ®й®®еәҰгҒ«еӨ§гҒҚгҒҸеҪұйҹҝгҒҷгӮӢгҒ®гҒ гҖӮ

гҒ§гҒҜгҖҒгғҮгғҗгӮӨгғҮгӮЈгғігӮ°гғҚгғғгғҲгғҜгғјгӮҜгӮ’еҝ…иҰҒгҒЁгҒ—гҒӘгҒ„гӮ·гӮ№гғҶгғ гҒҜгҒӮгӮӢгҒ®гҒӢпјҹгғ»гғ»гғ»гҒқгӮҢгҒҢгғ•гғ«гғ¬гғігӮёгғҰгғӢгғғгғҲгӮ’дҪҝз”ЁгҒ—гҒҹгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгӮ·гӮ№гғҶгғ гҒӘгҒ®гҒ гҖӮ

гҖҖгҒ“гҒ®пј–пј“еҸ·ж©ҹгҒҜгғ•гғ«гғ¬гғігӮёгғҰгғӢгғғгғҲгҒ®еҹәжң¬гҖҒ10cmгғ•гғ«гғ¬гғігӮёгӮ’дҪҝз”ЁгҒ—гҒҹгӮ·гғігғ—гғ«гҒӘгғҗгӮ№гғ¬гғ•гғўгғҮгғ«гӮ’иЁҲз”»гҒҷгӮӢгҖӮгғЎгғјгӮ«гғјгҒ®ж—ўиЈҪе“ҒгҒ«гҒҜгҒ»гҒЁгӮ“гҒ©иҰӢгӮүгӮҢгҒӘгҒ„ж–№ејҸгҒ§гҒӮгӮӢгҒҢгҖҒгҒқгӮҢгҒҜгҒӘгҒңгҒӢпјҹ гҖҖгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒҢпј‘еҖӢгҒ§гҒҜгғҮгӮ¶гӮӨгғізҡ„гҒ«гҒӨгҒҫгӮүгҒӘгҒ„гҒӢгӮүгҒӘгҒ®гҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒ гӮҚгҒҶгҒӢгҖӮй«ҳзҙҡж„ҹгҒҢеҮәгҒӣгҒӘгҒ„гҒ®гҒ гҖӮ

гҖҖиҮӘдҪңгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгҒ®дё–з•ҢгҒ§гҒҜгҒ“гҒ®ж–№ејҸгҒҜзҺӢйҒ“гҒ§гҒӮгӮҠгҖҒдҪңдҫӢгҒҜж•°зҹҘгӮҢгҒӘгҒ„гҖӮLEGOгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгҒЁгҒ—гҒҰйҖ гӮӢгҒӢгӮүгҒ«гҒҜгғҮгӮ¶гӮӨгғігҒ«гҒҜгҒ“гҒ гӮҸгӮҠгҒҹгҒ„гҒЁгҒ“гӮҚгҒ гҖӮгҒ•гӮүгҒ«иҮӘдҪңгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгҒ®жңҖеӨ§гҒ®дҫЎеҖӨгҒ§гҒӮгӮӢгӮӘгғӘгӮёгғҠгғӘгғҶгӮЈгҒ®иҰҒзҙ гӮӮиҝҪеҠ гҒ—гҒҹгҒ„гҖӮ

гҖҖдҪҝз”ЁгҒҷгӮӢгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒ«гҒҜгҖҒFOSTEXгҒ®FF105WKгҖҖгғҡгғјгғ‘гғјгӮігғјгғі10cmгғ•гғ«гғ¬гғігӮёгғҰгғӢгғғгғҲгӮ’йҒёжҠһгҒҷгӮӢгҖӮ

|

пј’пјҺиЁӯиЁҲгҒ—гӮҲгҒҶ |

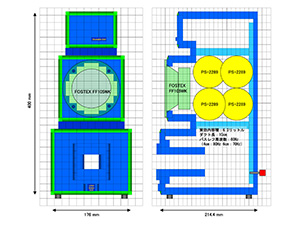

гҖҖгғҮгӮ¶гӮӨгғіеӣіпјҲеӣіпј‘пјүгӮ’жҸҸгҒ„гҒҰгҒҝгҒҹгҖӮеҶ…е®№з©Қ6гғӘгғғгғҲгғ«гҒ®гғҗгӮ№гғ¬гғ•гӮЁгғігӮҜгғӯгғјгӮёгғЈгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮдёҖиҲ¬зҡ„гҒӘ10cmгғ•гғ«гғ¬гғігӮёгғҰгғӢгғғгғҲгҒҢиҰҒжұӮгҒҷгӮӢеҚҒеҲҶгҒӘеҶ…е®№з©ҚгӮ’дёҺгҒҲгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

зү№еҫҙгҒҜпј“гӮӯгғҘгғјгғ–гғҮгӮ¶гӮӨгғігҒ§гҒӮгӮӢгҖӮеҫҢйғЁгҒ§гҒҜдёҖдҪ“еҢ–гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒҢгҖҒеүҚйқўгҒӢгӮүиҰӢгӮӢгҒЁпј“гҒӨгҒ®зӢ¬з«ӢгҒ—гҒҹгғҸгӮігҒ«иҰӢгҒҲгӮӢгҖӮгӮЁгғғгӮёгҒ«гҒҜгғ©гӮӨгғҲгӮ°гғӘгғјгғігҒ®гғ©гӮӨгғігӮ’е…ҘгӮҢгҒҰпј“пјӨгғўгғҮгғ«гҒ®гӮҲгҒҶгҒӘгӮөгӮӨгғҗгғјж„ҹгӮ’жј”еҮәгҒ—гҒҹгҖӮ

гҖҖдёӢж®өгҒ®гӮӯгғҘгғјгғ–гҒҜгғҗгӮ№гғ¬гғ•гғқгғјгғҲйғЁгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒ32Г—32mmгҒ®гғҗгӮ№гғ¬гғ•гғҖгӮҜгғҲгӮ’дёӯеҝғгҒ«зҪ®гҒҚгҖҒж°—жөҒжҠөжҠ—гӮ’е°‘гҒӘгҒҸгҒ—гҒҰгғҗгӮ№гғ¬гғ•еҠ№зҺҮгӮ’й«ҳгӮҒгӮӢиЁӯиЁҲгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгғқгғјгғҲгҒ«гҒҜгӮөгӮӨгғүгҒ«гғҶгғјгғ‘гғјгӮ’д»ҳгҒ‘гҒҰйўЁеҲҮгӮҠйҹігҒ«еҜҫеҮҰгҖӮ

гҒ“гҒ®гғҖгӮҜгғҲгҒҜеүҚйқўгҒӢгӮүз°ЎеҚҳгҒ«жҠңгҒҚе·®гҒ—гҒҢеҸҜиғҪгҒ§гҖҒгғҖгӮҜгғҲй•·гӮ’е®№жҳ“гҒ«иӘҝж•ҙгҒ§гҒҚгӮӢгҖӮгҒ“гҒ®еҶ…е®№з©ҚгҒЁгғҖгӮҜгғҲгӮөгӮӨгӮәгҒ§гҒҜгғҖгӮҜгғҲй•·10cmгҒ§гғҗгӮ№гғ¬гғ•е‘Ёжіўж•°гҒҜзҙ„60HzгҒ«гҒӘгӮӢиЁҲз®—гҒ гҖӮ4cmгҒ§гҒҜ80HzгҖҒ6cmгҒ§гҒҜ70HzгҒ«гҒӘгӮӢгҖӮ

гҖҖдёӯеӨ®гҒ®гӮӯгғҘгғјгғ–гҒҜгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲжҗӯијүйғЁгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒгҒ“гҒ®гӮҲгҒҶгҒӘжңҖе°ҸеҢ–гҒ—гҒҹгғҗгғғгғ•гғ«гғҮгӮ¶гӮӨгғігҒ«гҒҜйҹіиіӘзҡ„гҒӘгғЎгғӘгғғгғҲгҒҢгҒӮгӮӢгҖӮгҒҫгҒҡгҖҒгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒ®еӣәе®ҡгҒҢеј·еӣәгҒ«гҒӘгӮӢгҖӮ

гҒҫгҒҹгҖҒгғҗгғғгғ•гғ«йқўгҒӢгӮүгҒ®дёҚиҰҒгҒӘиј»е°„гӮ’йҳІгҒ’гӮӢгҖӮгҒ•гӮүгҒ«гҖҒпј”иҫәгҒ®гӮігғјгғҠгғјгӮ’гӮ«гғғгғҲгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§еӣһжҠҳйҹігҒ«гӮӮеҜҫеҮҰгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

гҒ“гҒ®гӮҲгҒҶгҒ«ж”ҜзӮ№гӮ’жҳҺзўәгҒ«гҒ—гҒҹгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒ®еј·еӣәгҒӘеӣәе®ҡгҒҜйҮҚиҰҒгҒӘгҒ®гҒ гҖӮгҒ“гҒ®гҒҹгӮҒгҖҒгӮЁгғігӮҜгғӯгғјгӮёгғЈеҶ…йғЁгҒ«ж”ҜжҹұгӮӮиЁӯгҒ‘гҒҹгҖӮдёҠдёӢпј’жң¬гҒ®ж”ҜжҹұгҒ§гғӘгӮўгғ‘гғҚгғ«гҒЁгҒӨгҒӘгҒҗгҒ“гҒЁгҒ§дёҚиҰҒгҒӘжҢҜеӢ•гӮ’дҪҺжёӣгҒҷгӮӢзӢҷгҒ„гҒ гҖӮ гҒ“гҒ®ж”ҜжҹұгҒҜзө„гҒҝз«ӢгҒҰжҷӮгҒ«гӮӮйҮҚиҰҒгҒӘеҪ№еүІгӮ’жҢҒгҒӨгҒ®гҒ гҖӮ

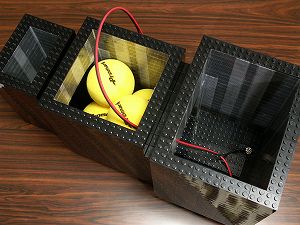

гҒқгҒ—гҒҰгҖҒдёӯеӨ®гӮӯгғҘгғјгғ–гҒ«еҗёйҹіжқҗгҒЁгҒ—гҒҰгӮ№гғқгғігӮёгғңгғјгғ«гӮ’пј”еҖӢе…ҘгӮҢгҒҹгӮЁгӮўгӮөгӮ№гғ»гғҗгӮ№гғ¬гғ•ж–№ејҸгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖдёҠж®өгҒ®гӮӯгғҘгғјгғ–гҒҜгғҮгӮ¶гӮӨгғізҡ„гҒӘгӮӮгҒ®гҒ§йҹіиіӘзҡ„гҒӘеҪ№еүІгҒҜгҒӘгҒ„гҒҢгҖҒеҶ…е®№з©ҚгӮ’еў—еҠ гҒҷгӮӢзӣ®зҡ„гҒҢгҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖеӨ§йқўз©ҚгҒ§ејұгҒҸгҒӘгӮӢгғӘгӮўгғ‘гғҚгғ«гҒ«гҒҜдёӯеҝғгҒ«зёҰгҒ®иЈңеј·гғӘгғ–гӮ’иЁӯгҒ‘гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгғ•гғ¬гғјгғ йғЁгҒ®гғһгӮ№гӮӯгғігӮ°гғҶгғјгғ—еҮҰзҗҶгӮ„гғ‘гғҚгғ«йғЁе“ҒгҒ«гӮӮеҫ№еә•гҒ—гҒҹеҜҶй–үжүӢжі•гӮ’ж–ҪгҒҷгҖӮгғҗгӮ№гғ¬гғ•ж–№ејҸгҒ§гҒҜеҜҶй–үжҖ§гҒҢеҠ№зҺҮгӮ’жұәгӮҒгӮӢгҒ®гҒ гҖӮеҹәжң¬д»•ж§ҳгӮ’д»ҘдёӢгҒ«зӨәгҒҷгҖӮ

пјңпј–пј“еҸ·ж©ҹгҖҖеҹәжң¬д»•ж§ҳпјһ

гғ»еҪўејҸпјҡгғ•гғ«гғ¬гғігӮёгғҗгӮ№гғ¬гғ•ж–№ејҸгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгӮ·гӮ№гғҶгғ

гғ»ж–№ејҸпјҡгӮЁгӮўгӮөгӮ№гғ»гғҗгӮ№гғ¬гғ•ж–№ејҸ

гғ»зө„гҒҝз«ӢгҒҰж–№жі•пјҡгғӣгғӘгӮҫгғігӮҝгғ«гӮҝгӮӨгғ—пјҲж°ҙе№ізө„гҒҝз«ӢгҒҰпјү

гғ»дҪҝз”ЁгғҰгғӢгғғгғҲпјҡFOSTEXгҖҖFF105WKгҖҖ10cmгғҡгғјгғ‘гғјгӮігғјгғігғ•гғ«гғ¬гғігӮё

гғ»еӨ–еҪўеҜёжі•пјҡW176mmгҖҖH400mmгҖҖD214.4mmпјҲгӮҝгғјгғҹгғҠгғ«йғЁйҷӨгҒҸпјү

гғ»е®ҹеҠ№еҶ…е®№з©Қпјҡ6.3гғӘгғғгғҲгғ«

гғ»гғҗгӮ№гғ¬гғ•гғҖгӮҜгғҲй•·пјҡ4пҪһ10cmпјҲеҸҜеӨүиӘҝж•ҙејҸпјү

гғ»гғҗгӮ№гғ¬гғ•е…ұжҢҜе‘Ёжіўж•°пјҡ60пҪһ80Hz

гғ»еҶ…и”өгғңгғјгғ«пјҡPS-2289гҖҖ4еҖӢ

гғ»гӮ·гӮ№гғҶгғ гӮӨгғігғ”гғјгғҖгғігӮ№пјҡ8О©

|

пј“пјҺгӮӘгғӘгӮёгғҠгғӘгғҶгӮЈиҰҒзҙ гҒ®иҝҪеҠ |

гҖҖгҒ“гҒ®пј–пј“еҸ·ж©ҹгҒ®ж§ӢйҖ гӮ’иҰӢгҒҰгҒ„гҒҰиҖғгҒҲгҒҢжө®гҒӢгӮ“гҒ гҖӮдёӯеӨ®гӮӯгғҘгғјгғ–гҒ®гғҗгғғгғ•гғ«гғ‘гғҚгғ«йғЁеҲҶгӮ’иӨҮж•°йҖ гҒЈгҒҰгҒҠгҒ„гҒҰдәӨжҸӣгҒ—гҒҹгӮүгҖҒгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгӮ’еҘҪгҒҝгҒ§еӨүгҒҲгҒҰжҘҪгҒ—гӮҒгӮӢгӮ·гӮ№гғҶгғ гҒ«гҒӘгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒ гҖӮ

10cmгғ•гғ«гғ¬гғігӮёгғҰгғӢгғғгғҲгҒҜгҒ“гӮҢгҒҫгҒ§гҒ®иЈҪдҪңеұҘжӯҙгҒ§гҖҒгҒ„гҒҸгҒӨгӮӮгҒ®гӮ№гғҲгғғгӮҜгҒҢеҖүеә«гҒ«зң гҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгҒ“гӮҢгӮ’жҙ»гҒӢгҒӣгӮӢгғўгғҮгғ«гҒ«гҒӘгӮӢгҒЁиҖғгҒҲгҒҹгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖLEGOгғ–гғӯгғғгӮҜгҒӘгӮүгҒ°е·Ҙе…·гӮӮдёҚиҰҒгҒ§е®№жҳ“гҒ«д»ҳгҒ‘еӨ–гҒ—гҒҢгҒ§гҒҚгӮӢгҖӮеӨ–гҒ—жҳ“гҒҸгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҜеҜҶй–үжҖ§гҒ®дҪҺдёӢгҒ«гҒӨгҒӘгҒҢгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶжҮёеҝөгӮӮгҒӮгӮӢгҒҢгҖҒгғүгғғгӮ«гғ–гғ«гғҰгғӢгғғгғҲгӮ·гӮ№гғҶгғ гҒЁгҒ„гҒҶж–°гҒҹгҒӘзӢ¬иҮӘгӮігғігӮ»гғ—гғҲгӮ’пј–пј“еҸ·ж©ҹгҒ«иҝҪеҠ гҒҷгӮӢгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ гҒ“гҒ®е ҙеҗҲгҖҒгғҗгӮ№гғ¬гғ•гғҖгӮҜгғҲгҒҢе®№жҳ“гҒ«иӘҝж•ҙгҒ§гҒҚгӮӢж©ҹж§ӢгӮӮйғҪеҗҲгҒҢиүҜгҒ„гҖӮгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒ”гҒЁгҒ«жңҖйҒ©гҒӘгғҗгӮ№гғ¬гғ•е‘Ёжіўж•°гҒҢз•°гҒӘгӮӢгҒӢгӮүгҒ гҖӮ

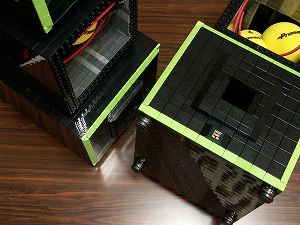

гҖҖж—©йҖҹгҖҒFOSTEXгҒ®10cmгғ•гғ«гғ¬гғігӮёгғҰгғӢгғғгғҲгҖҒFF105WKпјҲеҶҷзңҹпј’пјүгӮ’дҪҝгҒЈгҒҰгғүгғғгӮ«гғ–гғ«гғҰгғӢгғғгғҲгғўгӮёгғҘгғјгғ«гӮ’иЈҪдҪңгҒ—гҒҰгҒҝгҒҹпјҲеҶҷзңҹпј“гҖҖд»ҘдёӢгғўгғҮгғ«FгҒЁиЎЁиЁҳпјүгҖӮ

гғ©гӮӨгғҲгӮ°гғӘгғјгғігҒ®гӮігғјгғҠгғјгӮ«гғғгғҲгҒҢй®®зғҲгҒӘгғҗгғғгғ•гғ«гғ‘гғҚгғ«гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖдәӨжҸӣгҒҷгӮӢгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒ«дҪ•гӮ’йҒёжҠһгҒҷгӮӢгҒӢжӮ©гӮ“гҒ гҒҢгҖҒMarkAudioгҒ®CHR-70гҒЁPioneerгҒ®PE-101AгҒЁгҒ—гҒҹгҖӮ

гҖҖCHR-70гҒҜгӮўгғ«гғҹгӮігғјгғігҒ®10cmгғ•гғ«гғ¬гғігӮёгғҰгғӢгғғгғҲгҒ§гҖҒгғ—гғ©гӮ№гғҒгғғгӮҜгғ•гғ¬гғјгғ гҒ гҒҢз©ҙдҪҚзҪ®гҒҢLEGOгҒ®гғ”гғғгғҒпјҳmmгҒЁдёҖиҮҙгҒ—гҒҰгҒҠгӮҠгҖҒеҸ–гӮҠд»ҳгҒ‘гҒ«е…·еҗҲгҒҢиүҜгҒ„гҒ®гӮӮеҘҪйғҪеҗҲгҖӮ FF105WKгӮӮеҸ–гӮҠд»ҳгҒ‘з©ҙгҒҢй•·з©ҙгҒӘгҒ®гҒ§гҒЁгҒҰгӮӮе…·еҗҲгҒҢиүҜгҒ„гҒ®гҒ гҖӮгӮўгғ«гғҹгӮігғјгғігҒ®йҹіиӘҝгҒ®йҒ•гҒ„гӮ’жҘҪгҒ—гӮҖзӢҷгҒ„гҒ гҖӮпјҲеҶҷзңҹпј”гҖҒпј•гҖҖгғўгғҮгғ«MгҒЁиЎЁиЁҳпјү

гҖҖPE-101AгҒҜPioneerгҒ®иІҙйҮҚгҒӘеҫ©еҲ»й«ҳзҙҡгғ•гғ«гғ¬гғігӮёгғҰгғӢгғғгғҲгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гғҡгғјгғ‘гғјгӮігғјгғігҒ«гғҒгӮҝгғігҒ®гӮ»гғігӮҝгғјгӮӯгғЈгғғгғ—гҖӮгӮўгғ«гғҹиЈҪгҒ®еҲҶеҺҡгҒ„гғ•гғ¬гғјгғ гҒ«еӨ§еӨүй«ҳзҙҡж„ҹгҒҢгҒӮгӮӢгҖӮгғһгӮ°гғҚгғғгғҲгӮӮгҒЁгҒҰгӮӮеӨ§гҒҚгҒ„гҖӮд»–гҒ®10cmгғҰгғӢгғғгғҲгӮҲгӮҠеӨ§жҹ„гҒӘгҒ®гҒ§гғҗгғғгғ•гғ«гғ‘гғҚгғ«гҒ®ж§ӢйҖ гӮ’еӨүгҒҲгӮӢеҝ…иҰҒгҒҢгҒӮгӮӢгҖӮ еҖүеә«гҒ«й•·гӮүгҒҸдҝқз®ЎгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҹгҒ“гҒ®гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгӮ’гҒҚгҒЎгӮ“гҒЁйіҙгӮүгҒ—гҒҰиҰӢгҒҹгҒӢгҒЈгҒҹгҒ®гҒ§гҖҒд»ҠеӣһгҒ®пј–пј“еҸ·ж©ҹгҒ®зӣ®зҺүгҒЁгҒӘгӮҠгҒқгҒҶгҒӘгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒ гҖӮпјҲеҶҷзңҹпј–гҖҒпј—гҖҖгғўгғҮгғ«PгҒЁиЎЁиЁҳпјү

еҗ„гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒ®дё»иҰҒгҒӘд»•ж§ҳгӮ’д»ҘдёӢгҒ«зӨәгҒҷгҖӮ

пјңFF105WKпјһ

гғ»гӮӨгғігғ”гғјгғҖгғігӮ№пјҡ8О©

гғ»жңҖдҪҺе…ұжҢҜе‘Ёжіўж•°пјҡ75Hz

гғ»еҮәеҠӣйҹіең§гғ¬гғҷгғ«пјҡ88dB/W(1m)

гғ»е…ҘеҠӣпјҡ30W(Mus.)

гғ»moпјҡ3.4g

гғ»Qoпјҡ0.41

пјңCHR-70пјһ

гғ»гӮӨгғігғ”гғјгғҖгғігӮ№пјҡ4О©

гғ»жңҖдҪҺе…ұжҢҜе‘Ёжіўж•°пјҡ70Hz

гғ»еҮәеҠӣйҹіең§гғ¬гғҷгғ«пјҡ85dB/W(1m)

гғ»е…ҘеҠӣпјҡ22W(Mus.)

гғ»moпјҡ4.8g

гғ»Qoпјҡ0.65

пјңPE-101Aпјһ

гғ»гӮӨгғігғ”гғјгғҖгғігӮ№пјҡ8О©

гғ»жңҖдҪҺе…ұжҢҜе‘Ёжіўж•°пјҡ80Hz

гғ»еҮәеҠӣйҹіең§гғ¬гғҷгғ«пјҡ90.5dB/W(1m)

гғ»е…ҘеҠӣпјҡ30W(Mus.)

гғ»moпјҡ4g

гғ»Qoпјҡ0.5

|

пј”пјҺйғЁе“ҒгҒ®иЈҪдҪң |

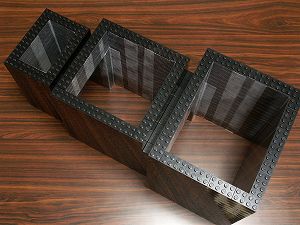

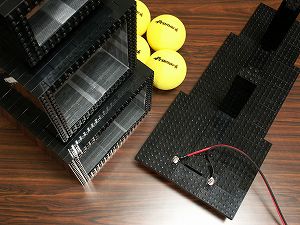

гҖҖиЈҪдҪңгҒ—гҒҹпј‘еҸ°еҲҶгҒ®йғЁе“ҒгӮ’еҶҷзңҹпјҳгҒ«зӨәгҒҷгҖӮ

еҹәжң¬зҡ„гҒ«гҒҜгӮ·гғігғ—гғ«гҒӘгғҸгӮігҒӘгҒ®гҒ§гҖҒеӨ§гҒҚгҒ•гҒҜгҒӮгӮӢгҒҢе®ҹиіӘзҡ„гҒӘйғЁе“ҒзӮ№ж•°гҒҜе°‘гҒӘгҒ„гҖӮзү№еҫҙгҒҜпј“зЁ®йЎһгҒӮгӮӢгғҗгғғгғ•гғ«гғ‘гғҚгғ«гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒ“гҒ®гғҗгғғгғ•гғ«гғ‘гғҚгғ«гҒЁгғҗгӮ№гғ¬гғ•гғҖгӮҜгғҲйғЁеҲҶгҒҢд»ҳгҒ‘еӨ–гҒ—гӮ’е®№жҳ“гҒ«гҒ§гҒҚгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«е·ҘеӨ«гҒ—гҒҰгҒӮгӮӢзӮ№гӮӮжң¬ж©ҹгҒ®гғқгӮӨгғігғҲгҒЁиЁҖгҒҲгӮӢгҖӮ

гҖҖжңҖгӮӮзү№еҫҙзҡ„гҒӘгғ‘гғјгғ„гҒҜгҒ“гҒ®дёҖдҪ“жҲҗеһӢгғ•гғ¬гғјгғ гҒ§гҒӮгӮӢпјҲеҶҷзңҹпјҷгҖҒпј‘пјҗпјүгҖӮ

иӨҮйӣ‘гҒӘеҪўзҠ¶гӮӮLEGOгҒӘгӮүгҒ°иҮӘеңЁгҒ«гӮўгғ¬гғігӮёгҒ§гҒҚгӮӢпјҲзӣҙз·ҡеҪўзҠ¶гҒ«йҷҗгӮүгӮҢгӮӢгҒҢпјүгҖӮ

еҶ…йқўгҒ«гҒҜдёҒеҜ§гҒ«гғһгӮ№гӮӯгғігӮ°гғҶгғјгғ—гӮ’иІјгӮҠгҖҒгғ–гғӯгғғгӮҜй–“гҒ®гӮ№гӮӯгғһгҒӢгӮүгҒ®з©әж°—жјҸгӮҢгӮ’еЎһгҒҗгҖӮгғҗгӮ№гғ¬гғ•ж–№ејҸгҒ§гҒҜгҒ“гӮҢгҒҢеӨ§еҲҮгҒӘгҒ®гҒ гҖӮ

гҖҖеҶҷзңҹпј‘пј‘гҖҒпј‘пј’гҒҜгғҗгӮ№гғ¬гғ•гғ‘гғҚгғ«гҒЁиӘҝж•ҙгғҖгӮҜгғҲгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮеүҚйқўгҒ«з°ЎеҚҳгҒ«еј•гҒҚжҠңгҒ„гҒҰгғҖгӮҜгғҲй•·гӮ’иӘҝж•ҙгҒ§гҒҚгӮӢгҖӮгғ–гғӯгғғгӮҜгӮ’1cmеҚҳдҪҚгҒ§д»ҳгҒ‘еӨ–гҒ—гҒҰиӘҝж•ҙгҒҷгӮӢгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

иЁҲз®—гҒ§гҒҜе…ҲгҒ«гӮӮиЁҳгҒ—гҒҹгҒҢ10ж®ө10cmгҒ§гғҗгӮ№гғ¬гғ•е…ұжҢҜе‘Ёжіўж•°гҒҜ60HzгҖҒ6cmгҒ§70HzгҖҒ4cmгҒ§80HzгҒ«гҒӘгӮӢгҖӮгҒ“гҒ®гҒӮгҒҹгӮҠгҒ®жүӢи»ҪгҒ•гӮӮLEGOгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгҒ®гғЎгғӘгғғгғҲгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖгғҖгӮҜгғҲгҒҜ32mmи§’гҒ®жӯЈж–№еҪўгҒ§еӨӘзӣ®гҒ®гӮөгӮӨгӮәгҒ§еҠ№зҺҮгӮ’йҮҚиҰ–гҒ—гҖҒгғҖгӮҜгғҲеҫҢж–№гҒ®еҶ…йғЁгҒ«гӮӮеҚҒеҲҶгҒӘз©әй–“гӮ’зўәдҝқгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгғҖгӮҜгғҲгӮ’еәҠйқўгҒ®гӮ№гғӘгғғгғҲгғҖгӮҜгғҲгҒӘгҒ©гҒ«иЁӯиЁҲгҒҷгӮӢгҒЁгҖҒеҠ№зҺҮгҒҢдҪҺдёӢгҒҷгӮӢгҒЁиҖғгҒҲгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ гғҗгӮ№гғ¬гғ•гғқгғјгғҲгҒҜе·ҰеҸігҒ®гӮігғјгғҠгғјгӮ’гӮ«гғғгғҲгҒ—гҒҰйўЁеҲҮгӮҠйҹігҒ«гӮӮеҜҫеҮҰгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

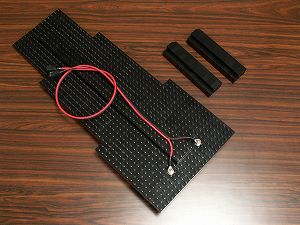

гҖҖдёҠж®өгӮӯгғҘгғјгғ–гҒ®гғ•гғӯгғігғҲгғ‘гғҚгғ«гӮ’еҶҷзңҹпј‘пј“гҒ«зӨәгҒҷгҖӮгҒҹгҒ гҒ®гғ•гӮҝгҒ гҒҢгҖҒгҖҢDockable Unit SystemгҖҚгҒ®гӮЁгғігғ–гғ¬гғ гӮ’йЈҫгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

гҖҖеҶҷзңҹпј‘пј”гҒҜгғӘгӮўгғ‘гғҚгғ«гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгӮҝгғјгғҹгғҠгғ«з”ЁгҒ®з©ҙгҒҢпј’з®ҮжүҖгҒ«й–ӢгҒ„гҒҹжқҝж§ӢйҖ гҖӮгҒ“гҒ®гӮҲгҒҶгҒӘеӨ§гҒҚгҒӘжқҝгҒҜжӣІгҒ’еј·еәҰдёҚи¶ігҒЁжҢҜеӢ•гҒҢеҝғй…ҚгҒ гҒҢгҖҒеҶ…йқўгҒ«зёҰгҒ«иЈңеј·гғӘгғ–гӮ’иЁӯгҒ‘гҒҰеҜҫеҮҰгҒҷгӮӢгҖӮ

гҒ“гҒ®иЈңеј·гғӘгғ–гҒҜгғ•гғ¬гғјгғ еүҚеҒҙгҒ®жЎҹйғЁеҲҶгҒЁж”ҜжҹұгҒ§йҖЈзөҗгҒ—гҒҰеј·еҢ–гҒ•гӮҢгӮӢж§ӢйҖ гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гғӘгӮўгғ‘гғҚгғ«гҒ®иғҢйқўгҒҢгғ•гғ©гғғгғҲгҒ§гҒӮгӮӢгҒ“гҒЁгӮӮеҲ¶дҪңдёҠгҒ®йҮҚиҰҒгҒӘгғқгӮӨгғігғҲгҖӮ

гҖҖж”ҜжҹұпјҲеҶҷзңҹпј‘пј•пјүгҒҜй•·гҒ•пј‘пј’ж®өпјҲ115.2mmпјүгҒ®жЈ’гҒ гҒҢеҮёж–ӯйқўгҒ§жҘөгӮҒгҒҰеј·йқӯгҖӮ1еҸ°гҒ«2жң¬гҒҢе…ҘгӮӢгҖӮ

гҖҖгҒқгҒ®д»–гҖҒеҗёйҹіжқҗгӮ№гғқгғігӮёгғңгғјгғ«гҖҒй…Қз·ҡгғҜгӮӨгғӨгғјгҖҒгӮҝгғјгғҹгғҠгғ«гҖҒгӮӨгғігӮ·гғҘгғ¬гғјгӮҝгғјгҖҒгғҚгӮёйЎһгӮ’з”Ёж„ҸгҒҷгӮӢпјҲеҶҷзңҹпј‘пј–пјүгҖӮ

|

пј•пјҺзө„гҒҝз«ӢгҒҰйҒҺзЁӢ |

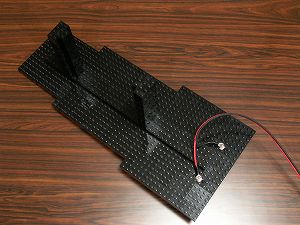

гҖҖжң¬ж©ҹгҒҜгӮөгӮӨгӮәгҒҢеӨ§гҒҚгҒ„гҒҢзө„гҒҝз«ӢгҒҰгҒҜе®№жҳ“гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒ„гҒӨгӮӮгҒҜгғҗгғғгғ•гғ«гғ‘гғҚгғ«гҒӢгӮүгғ•гғ¬гғјгғ гҒ«еҸ–гӮҠд»ҳгҒ‘гҒҰжңҖеҫҢгҒ«гғӘгӮўгғ‘гғҚгғ«гҒ§гғ•гӮҝгӮ’гҒҷгӮӢгҒҢгҖҒпј–пј“еҸ·ж©ҹгҒҜдәӨжҸӣејҸгҒ®гғҗгғғгғ•гғ«гғ‘гғҚгғ«гҒҢзү№еҫҙгҒӘгҒ®гҒ§гҖҒгғӘгӮўгғ‘гғҚгғ«гҒӢгӮүе…ҲгҒ«гғ•гғ¬гғјгғ гҒ«зө„гҒҝз«ӢгҒҰгӮӢгҖӮ

гҖҖгғӘгӮўгғ‘гғҚгғ«гҒ«гӮҝгғјгғҹгғҠгғ«гҒЁй…Қз·ҡгғҜгӮӨгғӨгғјгӮ’еҸ–гӮҠд»ҳгҒ‘гӮӢгҖӮпјҲеҶҷзңҹпј‘пј—гҖҒпј‘пјҳпјү

гғӘгӮўгғ‘гғҚгғ«гҒ«пј’жң¬гҒ®ж”ҜжҹұгӮ’з«ӢгҒҰгҒҰгҒҠгҒҸгҖӮпјҲеҶҷзңҹпј‘пјҷгҖҒпј’пјҗпјү

гҖҖгғ•гғ¬гғјгғ гҒ«гғӘгӮўгғ‘гғҚгғ«гӮ’еҸ–гӮҠд»ҳгҒ‘гӮӢгҖӮпјҲеҶҷзңҹпј’пј‘гҖҒпј’пј’пјү

гҖҖеҗёйҹіжқҗгҒ®гӮ№гғқгғігӮёгғңгғјгғ«гҒҜпј”еҖӢжҢҝе…ҘгҒҷгӮӢгҒҢгҖҒгҒ“гӮҢгӮӮгҒ„гҒӨгӮӮгҒ®ж§ҳгҒ«пј’еҖӢгҒҡгҒӨжҘҠжһқгҒ§дёІеҲәгҒ—гҒ«гҒ—гҒҰеҸҺгҒҫгӮҠгӮ’иүҜгҒҸгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгғ•гғ«гғ¬гғігӮёгӮ·гӮ№гғҶгғ гҒҜй…Қз·ҡгҒҢгӮ·гғігғ—гғ«гҒӘгҒЁгҒ“гӮҚгӮӮзө„гҒҝз«ӢгҒҰгҒҢз°ЎеҚҳгҒӘзӮ№гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖдёҠж®өгӮӯгғҘгғјгғ–гҒ®гғ•гғӯгғігғҲгғ‘гғҚгғ«гҒЁдёӢж®өгӮӯгғҘгғјгғ–гҒ®гғҗгӮ№гғ¬гғ•гғ‘гғҚгғ«гӮ’еҸ–гӮҠд»ҳгҒ‘гӮӢгҖӮ

гғҗгӮ№гғ¬гғ•гғҖгӮҜгғҲй•·гҒҜеҫҢгҒӢгӮүиҮӘз”ұгҒ«иӘҝж•ҙгҒ§гҒҚгӮӢгҒҢгҖҒгҒЁгӮҠгҒӮгҒҲгҒҡжңҖй•·гҒ®10cmгҒ§д»ҳгҒ‘гҒҰгҒҠгҒҸгҖӮ

гӮӨгғігӮ·гғҘгғ¬гғјгӮҝгғјгӮӮгҒ“гҒ“гҒ§иІјгӮҠд»ҳгҒ‘гӮӢгҖӮпјҲеҶҷзңҹпј’пј“гҖҒпј’пј”пјү

гғ•гғӯгғігғҲгғ‘гғҚгғ«гҖҒгғҗгӮ№гғ¬гғ•гғ‘гғҚгғ«еҸ–гӮҠд»ҳгҒ‘

гғ•гғӯгғігғҲгғ‘гғҚгғ«гҖҒгғҗгӮ№гғ¬гғ•гғ‘гғҚгғ«еҸ–гӮҠд»ҳгҒ‘

гҖҖгҒқгҒ—гҒҰгғҗгғғгғ•гғ«гғ‘гғҚгғ«гӮ’й…Қз·ҡгҒ—гҒҰеҸ–гӮҠд»ҳгҒ‘гӮҢгҒ°зө„гҒҝз«ӢгҒҰдҪңжҘӯгҒҜзөӮдәҶгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮпјҲеҶҷзңҹпј’пј•пјү

гғӘгӮўгғ‘гғҚгғ«гҒ®иғҢйқўгҒҢе№ійқўгҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒ§гғҗгғғгғ•гғ«гғ‘гғҚгғ«гӮ’дәӨжҸӣгҒҷгӮӢйҡӣгҒ«дёҠеҗ‘гҒҚгҒ«зҪ®гҒ„гҒҰпјҲгӮҝгғјгғҹгғҠгғ«йғЁеҲҶгҒҜжңәдёҠгҒӢгӮүйҒҝгҒ‘гҒҰзҪ®гҒҸпјүдҪңжҘӯжҖ§гӮ’й«ҳгӮҒгӮӢе·ҘеӨ«гӮ’гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

гҖҖзө„гҒҝз«ӢгҒҰгҒ®е®ҢдәҶгҒ—гҒҹпј–пј“еҸ·ж©ҹгҒ®еӨ–иҰігӮ’еҶҷзңҹпј’пј–гҒ«зӨәгҒҷгҖӮ

гӮөгӮӨгғҗгғјгҒӘж„ҸеҢ гҒҢгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒ®гӮҜгғ©гӮ·гӮ«гғ«гҒӘгғҮгӮ¶гӮӨгғігҒЁе°‘гҒ—йҒ•е’Ңж„ҹгҒҢгҒӮгӮӢгҒҢгҖҒзӢ¬зү№гҒ®гӮ»гғігӮ№гҒ«д»•дёҠгҒҢгҒЈгҒҹгҖӮпј“гӮӯгғҘгғјгғ–гғҮгӮ¶гӮӨгғігҒҢгғ©гӮӨгғҲгӮ°гғӘгғјгғігҒ®гӮЁгғғгӮёгҒ§еј·иӘҝгҒ•гӮҢгҖҒеҖӢжҖ§зҡ„гҒӘгӮӨгғігғ‘гӮҜгғҲгҒҢгҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖгҒ“гҒ“гҒ§гҖҒзү№жҖ§жё¬е®ҡгҒЁи©ҰиҒҙгҒӘгҒ®гҒ гҒҢгҖҒе…ҲгҒ«жң¬ж©ҹгҒ®зү№еҫҙгҒ§гҒӮгӮӢгғүгғғгӮ«гғ–гғ«гғҰгғӢгғғгғҲгӮ·гӮ№гғҶгғ гӮ’и©ҰгҒ—гҒҰгҒҝгӮҲгҒҶгҖӮ

гҖҖгғҗгғғгғ•гғ«гғ‘гғҚгғ«гӮ’MarkAudioгҒ®CHR-70гҒ«дәӨжҸӣгҒҷгӮӢгҖӮе®ҹйҡӣгҒ®дәӨжҸӣдҪңжҘӯгҒҜжҺҘеҗҲйғЁгҒ®гғ–гғӯгғғгӮҜгғқгғғгғҒгӮ’дёҖйғЁеҲ¶йҷҗгҒ—гҒҰгҒӮгӮҠгҖҒе®№жҳ“гҒ«еӨ–гҒҷгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒ®жҺҘз¶ҡз«ҜеӯҗгҒ«гҒӨгҒӘгҒҗгғ•гӮЎгӮ№гғҲгғіз«ҜеӯҗгҒҜгҖҒгҒӮгҒҲгҒҰеӨ§еһӢгҒ®гӮӮгҒ®гӮ’дҪҝз”ЁгҒ—гҒҰгҒҠгӮҠгҖҒгҒ“гҒЎгӮүгӮӮеӨ–гҒ—жҳ“гҒ„гҖӮгӮӮгҒ®гҒ®пј“еҲҶгҒ§дәӨжҸӣгҒҢе®ҢдәҶгҒҷгӮӢгҒ®гҒ гҖӮ

гҖҖеҶҷзңҹпј’пј—гҒ®CHR-70гҒҜгӮ·гғігғ—гғ«гҒӘзҷҪгҒ„гӮўгғ«гғҹгӮігғјгғігҒҢжңӘжқҘзҡ„гғҮгӮ¶гӮӨгғігҒ§гӮөгӮӨгғҗгғјгҒӘжң¬ж©ҹгҒ®ж„ҸеҢ гҒ«гҒЁгҒҰгӮӮгғһгғғгғҒгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгғҮгӮ¶гӮӨгғізҡ„гҒ«гҒҜдёҖжҠјгҒ—гҒ®зө„гҒҝеҗҲгӮҸгҒӣгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖжң¬ж©ҹгҒ®жң¬е‘ҪгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҖҒPioneerгҒ®PE-101AгҒ«дәӨжҸӣгҒ—гҒҰгҒҝгӮӢгҖӮпјҲеҶҷзңҹпј’пјҳпјү

гғ¬гғҲгғӯгҒӘгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒ®гғҮгӮ¶гӮӨгғігҒ«еҗҲгҒҶгҒӢгҒӘпјҹгҖҖгҒЁжҖқгҒЈгҒҰгҒ„гҒҹгҒҢгғўгғҖгғіе®¶е…·гҒ®гӮҲгҒҶгҒӘдҪҮгҒҫгҒ„гҒ§гҖҒгҒ“гӮҢгӮӮгҒӘгҒӢгҒӘгҒӢиүҜгҒ„ж„ҹгҒҳгҒ гҖӮгӮігғјгғігҒ®ж·ұгҒ„гӮ°гғӘгғјгғігҒЁиүІеҗҲгҒ„гӮӮгғһгғғгғҒгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ гғҒгӮҝгғігҒ®гӮ»гғігӮҝгғјгӮӯгғЈгғғгғ—гӮӮгӮҙгғјгӮёгғЈгӮ№гҒ§дёҖж®өгҒЁй«ҳзҙҡж„ҹгӮ’йҶёгҒ—еҮәгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

гҖҖгҒ•гҒӮгҖҒйҹігҒҜгҒ©гҒҶгҒ гӮҚгҒҶгҒӢпјҹ

|

пј–пјҺзү№жҖ§гҒ®жё¬е®ҡгҒЁи©•дҫЎ |

гҖҖгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгӮ’FF105WKгҒ«жҲ»гҒ—гҒҰгҖҒгҒҫгҒҡгҒҜгӮӨгғігғ”гғјгғҖгғігӮ№жё¬е®ҡгҒӢгӮүгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

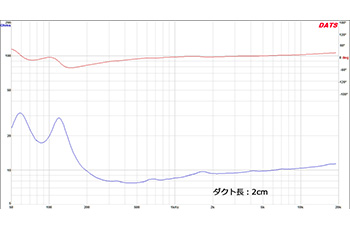

еӣіпј’гҒҜгғҗгӮ№гғ¬гғ•гғҖгӮҜгғҲгӮ’д»•ж§ҳеӨ–гҒ§гҒӮгӮӢгҒҢгҖҒжңҖгӮӮзҹӯгҒ„2cmгҒ«иЁӯе®ҡгҒ—гҒҹе ҙеҗҲгҒ®жң¬ж©ҹгҒ®гӮӨгғігғ”гғјгғҖгғігӮ№зү№жҖ§гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮе®ҹгҒ«зҫҺгҒ—гҒ„пј’еұұзү№жҖ§гҒЁгҒӘгҒЈгҒҹгҖӮ LEGOгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгҒ®гғҗгӮ№гғ¬гғ•гӮ·гӮ№гғҶгғ гҒ§гҒ“гӮ“гҒӘгҒ«гҒҚгӮҢгҒ„гҒӘгӮӨгғігғ”гғјгғҖгғігӮ№зү№жҖ§гҒҜеҲқгӮҒгҒҰгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ гҒЎгӮҮгҒЈгҒЁж„ҹеӢ•гҒ—гҒҰгҒ—гҒҫгҒЈгҒҹгҖӮгҒҚгҒЎгӮ“гҒЁгҒ—гҒҹеҜҫзӯ–гӮ’и¬ӣгҒҳгӮҢгҒ°гӮ№гӮӯгғһгҒ гӮүгҒ‘гҒ®LEGOгғ–гғӯгғғгӮҜгҒ§гӮӮгҒ“гӮҢгҒ гҒ‘еҜҶй–үеәҰгӮ’й«ҳгӮҒгҒҹгғҗгӮ№гғ¬гғ•зү№жҖ§гҒҢеҫ—гӮүгӮҢгӮӢгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒ“гӮҢгҒӘгӮүгҒ°гғҗгӮ№гғ¬гғ•еҠ№зҺҮгӮӮеҚҒеҲҶгҒ«жңҹеҫ…гҒ§гҒҚгӮӢгҖӮ

гҖҖжё¬е®ҡзөҗжһңгҒӢгӮүгҖҒгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒ®foгҒҜ80HzзЁӢеәҰгҖҒгғҗгӮ№гғ¬гғ•гғҖгӮҜгғҲгҒ®е…ұжҢҜе‘Ёжіўж•°гҒҜ85HzгҒЁиӘӯгҒҝеҸ–гӮҢгӮӢгҖӮ

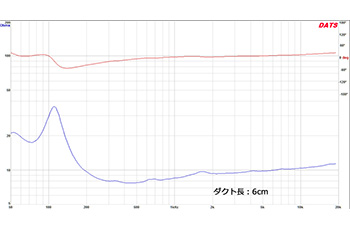

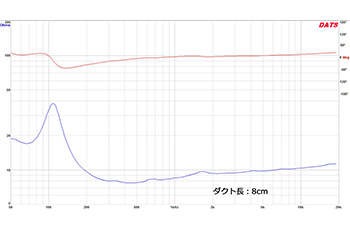

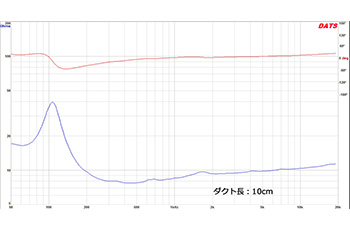

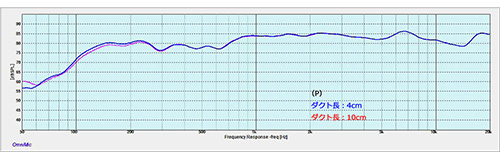

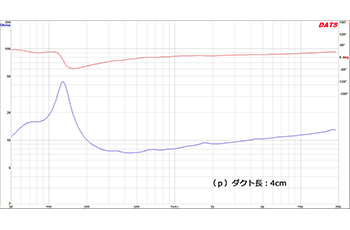

гғҖгӮҜгғҲй•·гӮ’еӨүжӣҙгҒ—гҒҰгҒҝгӮҲгҒҶгҖӮпјҲеӣіпј“пҪһпј–пјү

4cmгҒӢгӮү10cmгҒ®иЁӯе®ҡгҒ§гҖҒгғҗгӮ№гғ¬гғ•е‘Ёжіўж•°гҒҢеӨүеҢ–гҒ—гҒҰгҒ„гҒҸж§ҳеӯҗгҒҢиүҜгҒҸгӮҸгҒӢгӮӢгҖӮ

гҖҖгҖҖ4cm пјҡ78HzпјҲ80Hzпјү

гҖҖгҖҖ6cm пјҡ74HzпјҲ70Hzпјү

гҖҖгҖҖ 8cm пјҡ68Hz

гҖҖгҖҖ10cmпјҡ62HzпјҲ60Hzпјү

иЁӯиЁҲжҷӮгҒ®иЁҲз®—еҖӨгӮ’пјҲгҖҖпјүгҒ§зӨәгҒ—гҒҹгҒҢгҖҒгҒ»гҒјдёҖиҮҙгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгӮҸгҒӢгҒЈгҒҹгҖӮ

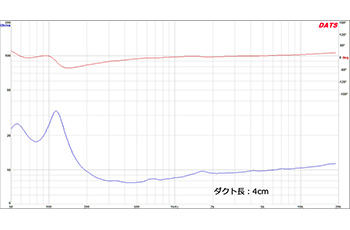

гҖҖж¬ЎгҒ«е‘Ёжіўж•°зү№жҖ§гӮ’жё¬е®ҡгҒ—гҒҹпјҲеӣіпј—пјүгҖӮгғҖгӮҜгғҲгҒ®й•·гҒ•гҒ«еҝңгҒҳгҒҰ80пҪһ300Hzд»ҳиҝ‘гҒ®дҪҺйҹіеҹҹгҒҢеӨүеҢ–гҒҷгӮӢж§ҳеӯҗгҒҢгӮҸгҒӢгӮӢгҖӮгғҖгӮҜгғҲгӮ’зҹӯгҒҸгҒ—гҒҰгғҗгӮ№гғ¬гғ•е…ұжҢҜе‘Ёжіўж•°гӮ’дёҠгҒ’гӮӢгҒЁгҖҒдёӯдҪҺйҹіеҹҹгҒҢгҒөгҒҸгӮүгӮ“гҒ§иЎҢгҒҸгҖӮ ж®ӢеҝөгҒӘгҒҢгӮүгҖҒгҒ“гҒ®жё¬е®ҡгҒ§гҒҜгғҗгӮ№гғ¬гғ•гғҖгӮҜгғҲгҒ®е…ұжҢҜйҹігҒҢжё¬е®ҡгҒ§гҒҚгҒҰгҒ„гҒӘгҒ„гҖӮ гҒ“гӮҢгҒҜгғһгӮӨгӮҜгӮ’гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲи»ёдёҠ50cmгҒЁгҒ„гҒҶиҝ‘жҺҘй…ҚзҪ®гҒ®гӮ»гғғгғҶгӮЈгғігӮ°гҒ«гҒ—гҒҹгҒҹгӮҒгҒ§гҒӮгӮӢгҒЁиҖғгҒҲгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

гҖҖгӮӨгғігғ”гғјгғҖгғігӮ№зү№жҖ§гҒӢгӮүгҒҜгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒ®foгҒ§гҒӮгӮӢ80Hzд»ҳиҝ‘гҒ«гғҗгӮ№гғ¬гғ•е‘Ёжіўж•°гӮ’иЁӯе®ҡгҒ—гҒҹ4cmй•·гҒҢжңҖйҒ©гҒ«иҰӢгҒҲгӮӢгҖӮ гҒ“гҒҶгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒfoгҒ§гҒ®гғҰгғӢгғғгғҲе…ұжҢҜгҒ«гӮҲгӮӢгӮ№гғҲгғӯгғјгӮҜгӮ’гғҗгӮ№гғ¬гғ•гғҖгӮҜгғҲгҒҢиІ иҚ·гҒ«гҒӘгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§жҠ‘гҒҲгӮүгӮҢгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶеҠ№жһңгӮӮгҒӮгӮӢгҖӮгҒ—гҒӢгҒ—и©ҰиҒҙгҒ«гӮҲгӮӢиҒҙж„ҹдёҠгҒ§гҒҜдёӯдҪҺйҹіеҹҹгҒ®гҒөгҒҸгӮүгҒҝгҒҢж°—гҒ«гҒӘгҒЈгҒҹгҖӮ гҒ“гӮҢгҒҜгғӘгӮ№гғҠгғјгҒ®еҘҪгҒҝгҒ®е•ҸйЎҢгҒ§гҒӮгӮӢгҒҢгҖҒз§ҒгҒҜгғҗгӮ№гғ¬гғ•ж„ҹгҒҢеј·гҒҸж„ҹгҒҳгӮүгӮҢгӮӢгҖҒгҒ„гҒӢгҒ«гӮӮе…ұйіҙгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒЁгҒ„гҒҶдҪҺйҹігҒҢеҘҪгҒҚгҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҖӮ

гҒ§гҒҚгӮҢгҒ°гғҗгӮ№гғ¬гғ•гғҖгӮҜгғҲгҒ«гӮҲгӮӢдҪҺйҹіеў—еј·гҒҜдҪҺйҹіеҹҹгӮ’дјёгҒ°гҒҷгҒ“гҒЁгҒ«еҲ©з”ЁгҒ—гҒҹгҒ„гҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҒқгҒ“гҒ§гҖҒи©ҰиҒҙгҒ®зөҗжһңгҒӢгӮүгғҗгӮ№гғ¬гғ•гғҖгӮҜгғҲй•·гҒҜзӣёеҜҫзҡ„гҒ«дҪҺйҹіеҹҹгҒҢ延гҒігӮӢгҖҒжңҖгӮӮй•·гҒ„10cmпјҲиөӨз·ҡпјүгӮ’жңҖйҒ©гҒЁеҲӨж–ӯгҒ—гҒҹгҖӮ

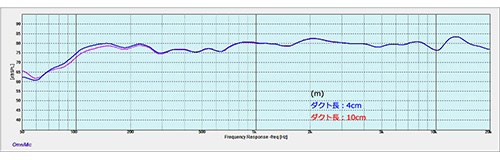

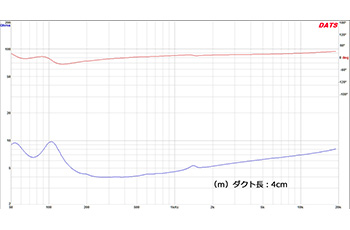

гҖҖгғүгғғгӮ«гғ–гғ«гғҰгғӢгғғгғҲгӮ·гӮ№гғҶгғ гҒ§гғҗгғғгғ•гғ«гғ‘гғҚгғ«гӮ’гғўгғҮгғ«MгҒ«дәӨжҸӣгҒ—гҒҰгӮӨгғігғ”гғјгғҖгғігӮ№зү№жҖ§гӮ’жё¬е®ҡгҒ—гҒҹгҖӮпјҲеӣіпјҳгҖҒпјҷпјү

гҒ“гҒ®зөҗжһңгҒҜгғҗгӮ№гғ¬гғ•гғҖгӮҜгғҲй•·4cmгҒЁ10cmгҒ®гӮӮгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ4cmгҒ§гҒҜи°·гҒ®дҪҚзҪ®гҒӢгӮүгғҖгӮҜгғҲгҒ®е…ұжҢҜе‘Ёжіўж•°гҒҢиӢҘе№ІдёӢгҒҢгҒЈгҒҰ75HzгҒ«гҒӘгҒЈгҒҹгҖӮгҒ“гӮҢгҒҜгғҖгӮҜгғҲгҒ®й§ҶеӢ•еҠӣгҒ®йҒ•гҒ„гӮ„гғһгӮ°гғҚгғғгғҲгӮөгӮӨгӮәгҒ®йҒ•гҒ„гҒ«гӮҲгӮӢеҶ…е®№з©ҚеӨүеҢ–гҒ®еҪұйҹҝгҒЁиҖғгҒҲгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒ®foгҒҜеқҮзӯүгҒӘпј’еұұзү№жҖ§гҒ§гҒӮгӮӢгҒ“гҒЁгҒӢгӮүгҖҒеҗҢгҒҳ75HzгҒЁиҖғгҒҲгӮүгӮҢгӮӢгҖӮгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒ®д»•ж§ҳгҒ§гҒҜ70HzгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒе…ҲгҒ®FF105WKгӮӮеҗҢж§ҳгҒ«75HzгҒӢгӮү80HzгҒ«5HzдёҠжҳҮгҒ—гҒҹгҖӮ гҒ“гҒ®зҗҶз”ұгҒҜгӮЁгғігӮҜгғӯгғјгӮёгғЈеҶ…йғЁгҒ®з©әж°—гғҗгғҚгҒ®дҪңз”ЁгҒ§ж©ҹжў°зҡ„гҒӘгғҰгғӢгғғгғҲгҒ®з·ҸеҗҲfoгҒҢдёҠжҳҮгҒ—гҒҹгҒ“гҒЁгҒ«гӮҲгӮӢгӮӮгҒ®гҒ гӮҚгҒҶгҖӮ

гӮӨгғігғ”гғјгғҖгғігӮ№зү№жҖ§

пјҲгғўгғҮгғ«MгҖҖгғҖгӮҜгғҲпјҡ4cmгҖҒ10cmпјү

гӮӨгғігғ”гғјгғҖгғігӮ№зү№жҖ§

пјҲгғўгғҮгғ«MгҖҖгғҖгӮҜгғҲпјҡ4cmгҖҒ10cmпјү

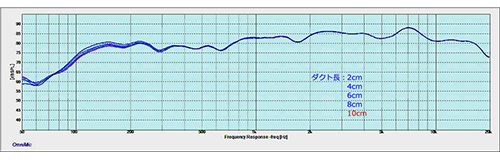

гҖҖгғўгғҮгғ«MгҒ®е‘Ёжіўж•°зү№жҖ§гӮ’жё¬е®ҡгҒ—гҒҹпјҲеӣіпј‘пјҗпјүгҖӮгғҗгӮ№гғ¬гғ•гғҖгӮҜгғҲй•·4cmгҒЁ10cmгҒ®зү№жҖ§гӮ’гғ—гғӯгғғгғҲгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

гҖҖCHR-70гҒ§гҒҜиғҪзҺҮгҒҢдҪҺгҒ„гҒҢгҖҒгҒ“гӮҢгҒҜд»•ж§ҳгҒӢгӮүгӮӮгӮҸгҒӢгӮӢгҒҢйҮҚгҒ„гӮігғјгғігҒЁжҜ”ијғзҡ„е°ҸгҒ•гҒӘгғһгӮ°гғҚгғғгғҲгҒ®гҒҹгӮҒгҒ гӮҚгҒҶгҖӮзү№еҫҙгҒҜдҪҺйҹіеҹҹгҒҢиүҜгҒҸдјёгҒігҒҰгҒ„гӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

жҢҜеӢ•жқҝгҒҢйҮҚгҒ„гҒҹгӮҒгҒӢгғҰгғӢгғғгғҲгҒ®foгӮӮдҪҺгҒ„гҒҢгҖҒ10cmй•·гҒ§гҒҜ1kHzгҒ«жҜ”ијғгҒ—гҒҰ100HzгҒ§-5dBгҖҒ70HzгҒ§гҒҜ-14dBгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮFF105WKгҒҜ100HzгҒ§-10dBгҖҒ70HzгҒ§гҒҜ-20dBгҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҖӮ

е®ҹйҡӣгҒ«и©ҰиҒҙгҒ§гӮӮжҳҺгӮүгҒӢгҒ«дҪҺйҹіеҹҹгҒҢгғ‘гғҜгғ•гғ«гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгӮҰгғјгғҸгғјгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘзү№жҖ§гҒ®гғ•гғ«гғ¬гғігӮёгғҰгғӢгғғгғҲгҒӘгҒ®гҒ гҖӮгғҖгӮҜгғҲй•·гҒ®еҪұйҹҝгҒҜгӮ„гҒҜгӮҠеҗҢж§ҳгҒ«70Hzд»ҳиҝ‘гҒҜеӨүгӮҸгӮүгҒҡгҒ«100Hzд»ҳиҝ‘гҒ®зү№жҖ§гҒҢеў—жёӣгҒҷгӮӢгӮҲгҒҶгҒ гҖӮ

гҖҖй«ҳйҹіеҹҹгҒҜгғЎгӮҝгғ«гӮігғјгғігҒ®еҠ№жһңгҒ§иүҜгҒҸдјёгҒігҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ13kHzд»ҳиҝ‘гҒ«еҲҶеүІжҢҜеӢ•гҒЁиҰӢгӮүгӮҢгӮӢгғ”гғјгӮҜгҒҢгҒӮгӮӢгҒҢгҖҒгҒ“гҒ®е‘Ёжіўж•°гҒӘгӮүеҪұйҹҝгҒҜе°‘гҒӘгҒ„гҒ гӮҚгҒҶгҖӮ

гҖҖгҒ“гҒ®е ҙеҗҲгҒ§гӮӮз§ҒгҒ®еҘҪгҒҝгҒҜгғҖгӮҜгғҲй•·10cmгҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҖӮдёӯдҪҺйҹіеҹҹгҒҢеў—еј·гҒ•гӮҢгҒҰгғҗгӮ№гғ¬гғ•ж„ҹгҒҢеј·гҒҫгӮӢгӮҲгӮҠгӮӮгҖҒзӣёеҜҫзҡ„гҒ«дҪҺйҹіеҹҹгҒҢдјёгҒігӮӢж–№гҒҢиүҜгҒ„гҖӮ

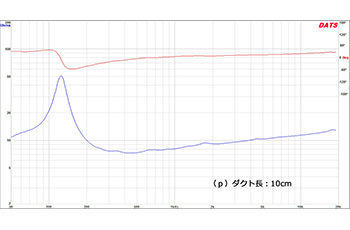

гҖҖгғҗгғғгғ•гғ«гғ‘гғҚгғ«гӮ’PioneerгҒ®PE-101AпјҲгғўгғҮгғ«PпјүгҒ«дәӨжҸӣгҒҷгӮӢгҒЁгҖҒгӮӨгғігғ”гғјгғҖгғігӮ№зү№жҖ§гҒҜеӨ§гҒҚгҒҸеӨүгӮҸгӮҠгҖҒгғҖгӮҜгғҲй•·4cmгҒ®е…ұжҢҜе‘Ёжіўж•°гҒҜ80Hzд»ҳиҝ‘гҒ§гҒӮгӮӢгҒҢгҖҒгғҰгғӢгғғгғҲгҒ®foгҒҜ110HzгҒҸгӮүгҒ„гҒ«иҰӢгҒҲгӮӢгҖӮпјҲеӣіпј‘пј‘гҖҒпј‘пј’пјү

д»•ж§ҳгҒ§гҒҜ80HzгҒӘгҒ®гҒ§еӨ§гҒҚгҒҸдёҠжҳҮгҒ—гҒҹгҒҢгҖҒгҒ“гҒ®гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒ®иғҪзҺҮгҒҢ90.5dBгҒЁд»–гҒ®пј’гҒӨгҒ®гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒЁжҜ”ијғгҒ—гҒҰй«ҳгҒҸгҖҒгӮЁгғігӮҜгғӯгғјгӮёгғЈгҒ«гӮҲгӮӢз©әж°—гғҗгғҚгҒ®еҪұйҹҝгӮ’еӨ§гҒҚгҒҸеҸ—гҒ‘гӮӢгҒ®гҒӢгӮӮгҒ—гӮҢгҒӘгҒ„гҖӮ гҒқгҒҶиҖғгҒҲгӮӢгҒЁгӮӮгҒЈгҒЁеӨ§гҒҚгҒӘгғҸгӮігҒ®гҒ»гҒҶгҒҢиүҜгҒ„гҒ®гҒ гӮҚгҒҶгҖӮ

гӮӨгғігғ”гғјгғҖгғігӮ№зү№жҖ§

пјҲгғўгғҮгғ«PгҖҖгғҖгӮҜгғҲпјҡ4cmгҖҒ10cmпјү

гӮӨгғігғ”гғјгғҖгғігӮ№зү№жҖ§

пјҲгғўгғҮгғ«PгҖҖгғҖгӮҜгғҲпјҡ4cmгҖҒ10cmпјү

гҖҖеӣіпј‘пј“гҒҜгғўгғҮгғ«PгҒ®е‘Ёжіўж•°зү№жҖ§гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮпј“зЁ®йЎһгҒ®гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲдёӯгҖҒдҪҺйҹігҒҜжңҖгӮӮдјёгҒігҒҰгҒ„гҒӘгҒ„гҖӮгҒ“гӮҢгҒҜfoгҒ®дёҠжҳҮгҒӢгӮүгӮӮжҺЁе®ҡгҒ•гӮҢгӮӢгҒ“гҒЁгҒӘгҒ®гҒ гҒҢгҖҒиҒҙж„ҹдёҠгҒ§гҒҜдҪҺйҹідёҚи¶ігҒҜгҒӮгҒҫгӮҠж„ҹгҒҳгӮүгӮҢгҒӘгҒ„гҖӮ дҪҺйҹігҒ®иіӘгҒҢиүҜгҒҸгҒ•гҒҷгҒҢгҒ«й«ҳзҙҡгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒЁгҒ„гҒҶж„ҹгҒҳгҒӘгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ гғҖгӮҜгғҲй•·гҒ®еӨүеҢ–гҒ«гӮҲгӮӢеҪұйҹҝгҒҜе°‘гҒӘгҒ„гҒҢгҖҒгҒ“гӮҢгӮӮжңҖй•·гҒ®10cmгҒҢз§ҒгҒ®еҘҪгҒҝгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖеҗҢдёҖе…ҘеҠӣгҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢйҹіең§гҒҢ1kHzгҒ§84dBгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒд»–пј’гғҰгғӢгғғгғҲгҒ®83dBгҖҒ80dBгҒЁжҜ”ијғгҒ—гҒҰиғҪзҺҮгҒҢй«ҳгҒ„гҒ“гҒЁгҒҢгӮҸгҒӢгӮӢгҒҢгҖҒи»ҪгҒ„гғҡгғјгғ‘гғјгӮігғјгғігҒЁеј·еҠӣгҒӘгғһгӮ°гғҚгғғгғҲгҒ®еҠ№жһңгҒ гӮҚгҒҶгҖӮ

гҖҖй«ҳйҹіеҹҹгҒҜгғҒгӮҝгғігҒ®гӮ»гғігӮҝгғјгӮӯгғЈгғғгғ—гҒ®еҠ№жһңгҒ§жңҖгӮӮдјёгҒігҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ7kHzд»ҳиҝ‘гҒ«жҢҜеӢ•жқҝгҒ®еҲҶеүІжҢҜеӢ•гҒЁиҰӢгӮүгӮҢгӮӢгғ”гғјгӮҜгҒҢгҒӮгӮӢгҒҢгҖҒиүҜгҒҸжҠ‘гҒҲгӮүгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

|

пј—пјҺи©ҰиҒҙи©•дҫЎ |

гҖҖгғүгғғгӮ«гғ–гғ«гғҰгғӢгғғгғҲгӮ·гӮ№гғҶгғ гҒ§гҖҒпј“зЁ®йЎһгҒ®гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒ§иҒҙгҒҚжҜ”гҒ№гӮ’иЎҢгҒЈгҒҹгҒҢгҖҒгҒқгӮҢгҒһгӮҢгҒ®еҖӢжҖ§гҒҢиүҜгҒҸгӮҸгҒӢгӮҠгҖҒеӨ§еӨүйқўзҷҪгҒ„гҖӮпјҲеҶҷзңҹпј’пјҷпјү

гҖҖFF105WKгҒҜдё№зІҫгҒӘгҒ—гҒЈгҒӢгӮҠгҒЁгҒ—гҒҹйҹігҒ§еҘҪж„ҹгҒҢгӮӮгҒҰгӮӢгҖӮCHR-70гҒҜдҪҺйҹігҒҢиұҠгҒӢгҒӘгғҜгӮӨгғүгғ¬гғігӮёгҒ§гӮ·гғЈгғјгғ—гҒӘйҹігҖӮгҒ§гӮӮгҖҒгӮ„гҒҜгӮҠPE-101AгҒ®йҹігҒҢж°—гҒ«е…ҘгҒЈгҒҹгҖӮжҹ”гӮүгҒӢгҒҸе“ҒдҪҚгҒ®гҒӮгӮӢйҹігҒӘгҒ®гҒ гҖӮ гӮҙгғјгӮёгғЈгӮ№гҒӘж„ҸеҢ гӮӮеҗ«гӮҒгҖҒжң¬ж©ҹгҒ§гҒҜгҒ“гӮҢгҒҢгғҷгӮ№гғҲгғһгғғгғҒгҒ гҒЁжҖқгҒҶгҖӮ

гҖҖпј–пј“еҸ·ж©ҹгҒ®иЈҪдҪңгҒ§LEGOгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгҒ§гӮӮеҠ№зҺҮгҒ®иүҜгҒ„гғҗгӮ№гғ¬гғ•ж–№ејҸгҒҢе®ҹзҸҫгҒ§гҒҚгҒҹгҒ“гҒЁгҒҜеӨ§гҒҚгҒӘжҲҗжһңгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮй•·е№ҙе•ҸйЎҢгҒЁгҒ—гҒҰгҒ„гҒҹеҜҶй–үжҖ§гӮ’гӮҜгғӘгӮўгҒ§гҒҚгҒҹгҒ“гҒЁгҒҢгҒЁгҒҰгӮӮгҒҶгӮҢгҒ—гҒ„гҖӮ

гҖҖгӮ·гғігӮ°гғ«гғ•гғ«гғ¬гғігӮёгғҰгғӢгғғгғҲгҒ®й®®еәҰгҒ®й«ҳгҒ„йҹігҒҜеӨ§еӨүзҫҺгҒ—гҒҸгҖҒгҒҫгҒҹгҖҒгӮ·гғігғ—гғ«гҒӘгғҗгӮ№гғ¬гғ•ж–№ејҸгҒҜжӯӘгҒҝж„ҹгӮӮе°‘гҒӘгҒ„гҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒҢеҶҚиӘҚиӯҳгҒ§гҒҚгҒҹгҖӮе°Ҹз·ЁжҲҗгҒ®е®ӨеҶ…жҘҪгӮ„гғҗгғӯгғғгӮҜйҹіжҘҪгӮ’зҫҺгҒ—гҒ„йҹігҒ§жҘҪгҒ—гӮҖгҒ®гҒ«жңҖйҒ©гҒӘгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгӮ·гӮ№гғҶгғ гҒҢгҒҫгҒҹиӘ•з”ҹгҒ—гҒҹгҒ®гҒ гҖӮ

|

пјҳпјҺгҒҠгӮҸгӮҠгҒ« |

гҖҖиҮӘдҪңгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгҒ®ж„Ҹзҫ©гҒЁгҒҜгҒӘгӮ“гҒӘгҒ®гҒ§гҒӮгӮҚгҒҶгҒӢпјҹ

гҖҖгҖҖйҖ гӮӢжҘҪгҒ—гҒҝпјҹгҖҖиҮӘе·ұжәҖи¶іпјҹгҖҖиЈҪдҪңгӮ№гӮӯгғ«гҒ®еҗ‘дёҠпјҹ

гӮӮгҒЎгӮҚгӮ“гҖҒгҒ“гҒҶгҒ„гҒЈгҒҹгҒ“гҒЁгӮӮйҮҚиҰҒгҒ§гҒҜгҒӮгӮӢгҒҢгҖҒз§ҒгҒҜгӮӘгғӘгӮёгғҠгғӘгғҶгӮЈгҒ“гҒқгҒҢиҮӘдҪңгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгҒ®дҫЎеҖӨгҒ§гҒӮгӮӢгҒЁжҖқгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

гҖҖгҖҖдё–з•ҢгҒ«дёҖгҒӨгҒ—гҒӢгҒӘгҒ„иҮӘеҲҶгҒ гҒ‘гҒ®гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгӮ·гӮ№гғҶгғ гӮ’йҖ гӮӢгҖӮ

гҖҖгҖҖгғЎгғјгӮ«гғјиЈҪе“ҒгҒ«еӯҳеңЁгҒ—гҒӘгҒ„гӮӮгҒ®гӮ’йҖ гӮӢгҖӮ

гҒ“гӮҢгҒҢз§ҒгҒ«гҒЁгҒЈгҒҰгҒ®LEGOгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјиЈҪдҪңгҒ®ж„Ҹзҫ©гҒӘгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒқгҒ“гҒ§ж–°гҒҹгҒӘзӢ¬иҮӘж–№ејҸгҒ«гӮӮгҒ„гҒҸгҒӨгӮӮжҢ‘жҲҰгҒ—гҒҰгҒҚгҒҹгҖӮ

гҒ гҒҢгҖҒгҒ“гҒ®гҒҹгӮҒгҒ«жңҖгӮӮеҹәжң¬зҡ„гҒӘиҮӘдҪңгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгӮ’д»ҠгҒҫгҒ§гғһгғҲгғўгҒ«йҖ гҒЈгҒҹгҒ“гҒЁгҒҢгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҒ“гҒЁгҒ«ж°—гҒҢд»ҳгҒ„гҒҹгҖӮгҒқгӮҢгҒҢ10cmгғ•гғ«гғ¬гғігӮёгғҰгғӢгғғгғҲгӮ’дҪҝз”ЁгҒ—гҒҹгӮ·гғігғ—гғ«гҒӘгғҗгӮ№гғ¬гғ•ж–№ејҸгӮ·гӮ№гғҶгғ гҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҖӮ гҒ“гӮҢгҒҫгҒ§пј–пјҗж©ҹд»ҘдёҠгӮӮиЈҪдҪңгҒ—гҒҰгҒҚгҒҹгҒ®гҒ«гҖҒиҮӘдҪңгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгҒ®еҺҹзӮ№гҒЁгӮӮиЁҖгҒҲгӮӢгҒ“гҒ®гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгӮ·гӮ№гғҶгғ гӮ’йҖ гҒЈгҒҹгҒ“гҒЁгҒҢгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҒ®гҒ гҖӮ

гҖҖпј–пј“еҸ·ж©ҹгҒ®е®ҢжҲҗгҒ§гӮ·гғігғ—гғ«гҒӘгғҗгӮ№гғ¬гғ•гӮ·гӮ№гғҶгғ гҒ®йӯ…еҠӣгӮ’жң¬еҪ“гҒ«иҰӢзӣҙгҒҷгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгҒҹгҖӮ

гӮ„гҒҜгӮҠе…ҲдәәгҒҹгҒЎгҒ®еҠҹзёҫгҒҜеӨ§гҒҚгҒ„гҒ®гҒ гҖӮ

гҖҖгӮўгғігғ—гҒЁгҒ®гғҖгӮӨгғ¬гӮҜгғҲжҺҘз¶ҡгҒ«гӮҲгӮӢйҹігҒ®й®®еәҰгҖҒеҠ№зҺҮгҒ®иүҜгҒ„гғҗгӮ№гғ¬гғ•ж–№ејҸгҒ®иұҠгҒӢгҒ§еҚҒеҲҶгҒӘдҪҺйҹігҖҒзӮ№йҹіжәҗгҒ®е„Әз§ҖгҒӘе®ҡдҪҚж„ҹгғ»йҹіе ҙж„ҹгҖҒгӮ·гғігӮ°гғ«гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒ®гӮҝгӮӨгғ гғүгғЎгӮӨгғіжҖ§иғҪгғ»гғ»гғ»гҖӮ

гҖҖгҒҫгҒ гҒҫгҒ гҖҒеӢүеј·гҖҒзөҢйЁ“гҒҷгҒ№гҒҚгҒ“гҒЁгҒҜгҒҹгҒҸгҒ•гӮ“гҒӮгӮӢгҒ®гҒ гҖӮ

пјҲ2018.1.7пјү