|

LEGO SPEAKER 第53е ұ вүӘ第52е ұ 第54е ұвү« |

пј¬пјҘпј§пјҜгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгҒ®иЈҪдҪңгҖҖ第53е ұ

|

пј‘пјҺ гҒҜгҒҳгӮҒгҒ« |

гҖҖпј–пј‘еҸ·ж©ҹпјҲLEGOгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгҒ®иЈҪдҪңгҖҖ第51е ұпјүгҒ®еӨұж•—зөҢйЁ“гҒӢгӮүз”ҹгҒҫгӮҢгҒҹгӮўгӮҜгғҶгӮЈгғ–гғ©гӮёгӮЁгғјгӮҝгғјж–№ејҸгҒҜгғ‘гғғгӮ·гғ–гғ©гӮёгӮЁгғјгӮҝгғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒ«жҠөжҠ—еҷЁгҒ§жёӣиЎ°гҒ—гҒҹе…ҘеҠӣгӮ’иЎҢгҒҶгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒ

гӮўгӮҜгғҶгӮЈгғ–гғ©гӮёгӮЁгғјгӮҝгғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒЁгҒ—гҒҰзӣҙжҺҘй§ҶеӢ•гҒЁеҫ“еұһй§ҶеӢ•гҒ®гғҗгғ©гғігӮ№гӮ’еҫ—гӮӢгӮӮгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒ“гӮҢгҒ«гӮҲгӮҠгғЎгӮӨгғігӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒ«еҜҫгҒҷгӮӢжңҖйҒ©гҒӘиғҢең§д»ҳеҠ гӮігғігғҲгғӯгғјгғ«гҒҢеҸҜиғҪгҒЁгҒӘгӮҠгҖҒ

гҒ•гӮүгҒ«еӨ§йҹійҮҸжҷӮгҒ«гҒҜжҢҜе№…гғӘгғҹгғғгӮҝгғјгҒЁгҒ—гҒҰгҒ®дҪңз”ЁгӮӮжңҹеҫ…гҒ§гҒҚгӮӢгҖӮгӮӮгҒЎгӮҚгӮ“гҖҒгӮўгӮҜгғҶгӮЈгғ–гғ©гӮёгӮЁгғјгӮҝгғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒӢгӮүгҒ®дҪҺйҹіж”ҫе°„гӮӮжңүеҠ№гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒҹгҒ гҒ—гҖҒй«ҳйҹіеҹҹгҒ§гҒҜгғЎгӮӨгғігғҰгғӢгғғгғҲгҒЁе№ІжёүгҒҷгӮӢгҒ®гҒ§гҖҒйҒ©еҲҮгҒ«гӮ«гғғгғҲгҒҷгӮӢеҝ…иҰҒгҒҢгҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖжң¬ж–№ејҸгҒ«гҒҜгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒ®зү№жҖ§гҒ«еҝңгҒҳгҒҰжңҖйҒ©гҒӘжёӣиЎ°жҠөжҠ—еҖӨгҒҢеӯҳеңЁгҒ—гҖҒгҒ“гӮҢгӮ’з ”з©¶гҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ®гғўгғҮгғ«гҒЁгҒ—гҒҰжң¬ж©ҹгӮ’иЈҪдҪңгҒҷгӮӢгҖӮ

|

пј’пјҺиЁӯиЁҲ |

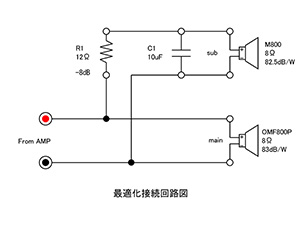

гҖҖдҪҝз”ЁгҒҷгӮӢгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒ«гҒҜпј–пј‘еҸ·ж©ҹгҒЁеҗҢгҒҳStereoиӘҢд»ҳеұһгҒ®FOSTEXгҒ®8cmгғ•гғ«гғ¬гғігӮёгғҰгғӢгғғгғҲOMF800PпјҲеҶҷзңҹпј’пјүгӮ’гғЎгӮӨгғігғҰгғӢгғғгғҲгҒ«гҖҒгӮөгғ–гғҰгғӢгғғгғҲгҒ«гҒҜ2016е№ҙгҒ®еҗҢиӘҢд»ҳеұһгғ•гғ«гғ¬гғігӮёгғҰгғӢгғғгғҲM800пјҲеҶҷзңҹпј“пјүгӮ’йҒёжҠһгҒҷгӮӢгҖӮ

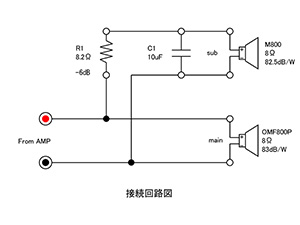

гҖҖз§ҒгҒ®гӮӘгғӘгӮёгғҠгғ«жҠҖиЎ“гҒ§гҒӮгӮӢгӮўгӮҜгғҶгӮЈгғ–гғ©гӮёгӮЁгғјгӮҝгғјж–№ејҸгҒҜеӣіпј‘гҒ®гӮҲгҒҶгҒ«гғ‘гғғгӮ·гғ–гғ©гӮёгӮЁгғјгӮҝгғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒ«йҹіеЈ°еҮәеҠӣгӮ’гӮўгғғгғҶгғҚгғјгӮҝгғјгҒ§жёӣиЎ°гҒ—гҒҰеҚ°еҠ гҒ—гҒҰгҖҒ

гғЎгӮӨгғігғҰгғӢгғғгғҲгҒӢгӮүгҒ®йҹіең§гҒ«гӮҲгӮӢеҫ“еұһй§ҶеӢ•гҒ гҒ‘гҒ§гҒӘгҒҸгҖҒзӣҙжҺҘй§ҶеӢ•гӮӮеҗҢжҷӮгҒ«иЎҢгҒҶгӮӮгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгӮӮгҒҜгӮ„гғ‘гғғгӮ·гғ–гҒЁгҒҜиЁҖгҒҲгҒӘгҒ„гҒ®гҒ§гӮўгӮҜгғҶгӮЈгғ–гҒЁе‘јгҒ¶гҒ“гҒЁгҒ«гҒ—гҒҹгҖӮ

гҒ•гӮүгҒ«гҖҒгӮөгғ–гғҰгғӢгғғгғҲгҒӢгӮүгҒ®й«ҳйҹіеҹҹж”ҫе°„гҒҜгғЎгӮӨгғігғҰгғӢгғғгғҲгҒЁе№ІжёүгҒ—гҒҰжңүе®ігҒӘгҒ®гҒ§гӮігғігғҮгғігӮөгғјгҒ§дҪҺжёӣгҒҷгӮӢгҖӮгҒ“гҒ®гӮігғігғҮгғігӮөгғјгҒҜе…ҘеҠӣдҝЎеҸ·гҒ®LPFгҒЁгҒ—гҒҰеғҚгҒҸгҒЁгҒЁгӮӮгҒ«гҖҒгӮөгғ–гғҰгғӢгғғгғҲгҒ®й«ҳйҹіеҹҹгҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢеҲ¶еӢ•зҙ еӯҗгҒЁгҒ—гҒҰгӮӮеғҚгҒҚгҖҒй«ҳйҹіеҹҹгҒ®ж”ҫе°„гӮ’жҠ‘еҲ¶гҒҷгӮӢгҒ®гҒ гҖӮ

гҒ—гҒӢгҒ—гҖҒгҒ“гҒ®е®№йҮҸгӮ’еӨ§гҒҚгҒҸгҒ—гҒҰиЎҢгҒҸгҒЁиӮқеҝғгҒ®дҪҺйҹіеҹҹгҒ§гҒ®гғ¬гӮ№гғқгғігӮ№гҒ«гӮӮеҪұйҹҝгҒҢеҮәгӮӢгҒ®гҒ§гҖҒгҒ»гҒ©гҒ»гҒ©гҒ«гҒ—гҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°гҒӘгӮүгҒҡгҖҒдёӯйҹіеҹҹгҒ§гҒ®гғЎгӮӨгғігғҰгғӢгғғгғҲгҒЁгҒ®е№ІжёүгҒҜйҒҝгҒ‘гӮүгӮҢгҒӘгҒ„гҖӮ

гҒқгҒ“гҒ§гҖҒгғЎгӮӨгғігғҰгғӢгғғгғҲгҒ®OMF800PгҒЁеҗҢгҒҳгӮўгғ«гғҹгӮігғјгғігҒ®жҢҜеӢ•жқҝгӮ’жңүгҒҷгӮӢM800гӮ’гӮөгғ–гғҰгғӢгғғгғҲгҒ«йҒёжҠһгҒ—гҒҰйҹіиіӘгҒёгҒ®еҪұйҹҝгҒ«й…Қж…®гҒҷгӮӢгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖгҒ“гҒ®ж–№ејҸгҒ®жңҖгӮӮйҮҚиҰҒгҒӘгғқгӮӨгғігғҲгҒҜжёӣиЎ°жҠөжҠ—гҒ®еҖӨгҒ®йҒёе®ҡгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒгҒ“гӮҢгҒ«гҒҜжңҖйҒ©еҖӨгҒҢеӯҳеңЁгҒҷгӮӢгҒЁиҖғгҒҲгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮжңҖгӮӮдҪҺйҹіеҹҹеў—еј·гҒ®еҠ№жһңгҒ®й«ҳгҒ„жҠөжҠ—еҖӨгӮ’иЁӯе®ҡгҒҷгӮӢеҝ…иҰҒгҒҢгҒӮгӮӢгҒ®гҒ гҖӮ гҖҖ

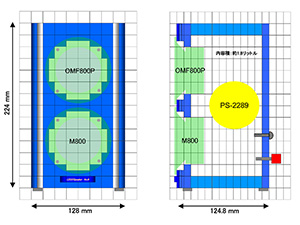

гҖҖиЁӯиЁҲгҒ—гҒҹж§ӢйҖ гҒҜеӣіпј’гҒ«зӨәгҒҷеҶ…е®№з©Қ1.8гғӘгғғгғҲгғ«гҒ®гӮігғігғ‘гӮҜгғҲгҒӘгғҸгӮігҒ«8cmгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгӮ’пј’жң¬еҸ–гӮҠд»ҳгҒ‘гҒҹгӮ·гғігғ—гғ«гҒӘж§ӢжҲҗгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮеҗёйҹіжқҗгҒ«гҒҜгӮ№гғқгғігӮёгғңгғјгғ«гӮ’пј‘еҖӢе…ҘгӮҢгӮӢгҖӮ

гҖҖгҒ“гҒ®пј’жң¬гҒ®гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгӮ’еҚҳзҙ”гҒ«дёҰеҲ—гҒ«жҺҘз¶ҡгҒҷгӮӢгҒЁпј’гғҰгғӢгғғгғҲгҒ®еҜҶй–үеһӢгҒЁгҒӘгӮӢгҒҢгҖҒеј·гҒ„иғҢең§гҒҢе№ІжёүгҒ—гҒҰдҪҺйҹігҒҜеҮәгҒӘгҒ„гҒ гӮҚгҒҶгҖӮгӮөгғ–гғҰгғӢгғғгғҲгӮ’гғ•гғӘгғјгҒ«гҒ—гҒҰзӢ¬з«ӢгҒҷгӮҢгҒ°гғ‘гғғгӮ·гғ–гғ©гӮёгӮЁгғјгӮҝгғјеӢ•дҪңгҒЁгҒӘгӮӢгҖӮ

гҒ“гҒ®е ҙеҗҲгҖҒгғЎгӮӨгғігғҰгғӢгғғгғҲгҒ®иғҢең§д»ҳеҠ гҒҢе°‘гҒӘгҒҸгҒӘгӮҠгҖҒз·©гҒ„дҪҺйҹігҒЁгҒӘгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’зөҢйЁ“гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

гҒқгҒ“гҒ§гҖҒжҠөжҠ—гӮ„гӮігғігғҮгғігӮөгғјгҒ«гӮҲгӮӢзҹӯзөЎгҒ§гӮөгғ–гғҰгғӢгғғгғҲгҒ«еҲ¶еӢ•гӮ’гҒӢгҒ‘гӮӢгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҒҢгҖҒеҚҒеҲҶгҒ§гҒҜгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҖӮ

гҖҖгӮўгӮҜгғҶгӮЈгғ–гғ©гӮёгӮЁгғјгӮҝгғјж–№ејҸгҒҜгӮөгғ–гғҰгғӢгғғгғҲгҒ«жҠөжҠ—гӮ’гӮ·гғӘгғјгӮәгҒ«е…ҘгӮҢгҒҰгғҖгғігғ”гғігӮ°гғ•гӮЎгӮҜгӮҝгғјгҒ®жҘөгӮҒгҒҰдҪҺгҒ„зҠ¶ж…ӢгҒ§гғүгғ©гӮӨгғ–гҒҷгӮӢгҖӮ

гҒ“гҒ®зөҗжһңгҖҒfoгҒ§гҒҜеҲ¶еӢ•гҒ®еҲ©гҒ„гҒҹгғ‘гғғгӮ·гғ–гғ©гӮёгӮЁгғјгӮҝгғјгҒЁгҒ—гҒҰдҪңеӢ•гҒ—гҖҒгҒ“гҒ®е‘Ёжіўж•°д»ҘеӨ–гҒ§гҒҜгғ¬гғҷгғ«гҒҜдёӢгҒҢгӮӢгҒҢгҖҒгғЎгӮӨгғігғҰгғӢгғғгғҲгҒЁеҗҢдҪҚзӣёгҒ§й§ҶеӢ•гҒ•гӮҢгӮӢгҖӮ

гҖҖгғҗгӮ№гғ¬гғ•ж–№ејҸгӮ„дёҖиҲ¬гҒ®гғ‘гғғгӮ·гғ–гғ©гӮёгӮЁгғјгӮҝгғјгҒ§гҒҜгҖҒгғҗгӮ№гғ¬гғ•гғҖгӮҜгғҲгӮ„гғ‘гғғгӮ·гғ–гғ©гӮёгӮЁгғјгӮҝгғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒ®е…ұжҢҜе‘Ёжіўж•°д»ҘдёӢгҒ§гҒҜгғЎгӮӨгғігғҰгғӢгғғгғҲгҒ®иғҢйқўгҒӢгӮүзӣҙжҺҘгҖҒйҖҶдҪҚзӣёеҮәеҠӣгҒҢжјҸжҙ©гҒ—гҒҰгҒ—гҒҫгҒ„дҪҺйҹіеҹҹзү№жҖ§гҒ«еҪұйҹҝгӮ’дёҺгҒҲгӮӢгҖӮ

гҒ“гҒ®гҒҹгӮҒfoд»ҘдёӢгҒ§жҖҘжҝҖгҒ«зү№жҖ§гҒҢдҪҺдёӢгҒҷгӮӢгҒҢгҖҒжң¬ж–№ејҸгҒ§гҒҜfoд»ҘдёӢгҒ§гӮӮеҗҢдҪҚзӣёгҒ§й§ҶеӢ•гҒ•гӮҢгӮӢгҒҹгӮҒгҖҒгҒ“гҒ®е•ҸйЎҢгҒҢз”ҹгҒҳгҒӘгҒ„гғЎгғӘгғғгғҲгӮӮгҒӮгӮӢгҒ®гҒ гҖӮ

гҖҖд»ҘдёӢгҒ«гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒ®д»•ж§ҳгҒЁжң¬ж©ҹгҒ®еҹәжң¬д»•ж§ҳгӮ’зӨәгҒҷгҖӮOMF800PгҒЁM800гҒҜгғ•гғ¬гғјгғ гҒЁжҢҜеӢ•жқҝжқҗиіӘгҒҜеҗҢж§ҳгҒ§гҒӮгӮӢгҒҢгҖҒгғһгӮ°гғҚгғғгғҲгҒ®гӮөгӮӨгӮәгҒҢOMF800PгҒ®ж–№гҒҢгҒІгҒЁгҒҫгӮҸгӮҠеӨ§гҒҚгҒҸгҖҒиғҪзҺҮгҒ«йҒ•гҒ„гҒҢз”ҹгҒҳгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

й«ҳйҹіеҹҹгҒ§гҒҜгғ•гӮ§гӮӨгӮәгғ—гғ©гӮ°гҒ®еҠ№жһңгӮӮйҒ•гҒ„гҒЁгҒ—гҒҰеҮәгӮӢгҒ“гҒЁгҒ гӮҚгҒҶгҖӮ

пјңOMF800PгҖҖд»•ж§ҳпјһ

гҖҖгғ» еҪўејҸпјҡ8cmгӮўгғ«гғҹгӮігғјгғігғ•гғ«гғ¬гғігӮёпјҲгӮўгғ«гғҹеҲҮеүҠгғ•гӮ§гӮӨгӮәгғ—гғ©гӮ°пјү

гҖҖгғ» гӮӨгғігғ”гғјгғҖгғігӮ№пјҡ8О©

гҖҖгғ» жңҖдҪҺе…ұжҢҜе‘Ёжіўж•°пјҡ117Hz

гҖҖгғ» еҶҚз”ҹе‘Ёжіўж•°еёҜеҹҹпјҡfoпҪһ32kHz

гҖҖгғ» еҮәеҠӣйҹіең§гғ¬гғҷгғ«пјҡ83dB/WпјҲ1mпјү

гҖҖгғ» е…ҘеҠӣпјҲNOMпјүпјҡ5W

гҖҖгғ» moпјҡ2.38g

гҖҖгғ» Qoпјҡ0.64

гҖҖгғ» иіӘйҮҸпјҡ320g

гҖҖ

пјңM800гҖҖд»•ж§ҳпјһ

гҖҖгғ» еҪўејҸпјҡ8cmгӮўгғ«гғҹгӮігғјгғігғ•гғ«гғ¬гғігӮё

гҖҖгғ» гӮӨгғігғ”гғјгғҖгғігӮ№пјҡ8О©

гҖҖгғ» жңҖдҪҺе…ұжҢҜе‘Ёжіўж•°пјҡ105Hz

гҖҖгғ» еҶҚз”ҹе‘Ёжіўж•°зҜ„еӣІпјҡfoпҪһ32kHz

гҖҖгғ» еҮәеҠӣйҹіең§гғ¬гғҷгғ«пјҡ82.5dB/WпјҲ1mпјү

гҖҖгғ» е…ҘеҠӣпјҲNOMпјүпјҡ5W

гҖҖгғ» moпјҡ2.5g

гҖҖгғ» Qoпјҡ0.75

гҖҖгғ» иіӘйҮҸпјҡ280g

гҖҖ

пјңпј–пј”еҸ·ж©ҹгҖҖеҹәжң¬д»•ж§ҳпјһ

гҖҖгғ» еҪўејҸпјҡгӮігғігғ‘гӮҜгғҲгӮўгӮҜгғҶгӮЈгғ–гғ©гӮёгӮЁгғјгӮҝгғјгӮ·гӮ№гғҶгғ

гҖҖгғ» ж–№ејҸпјҡгӮўгӮҜгғҶгӮЈгғ–гғ©гӮёгӮЁгғјгӮҝгғјж–№ејҸ

гҖҖгғ» зө„гҒҝз«ӢгҒҰж–№жі•пјҡгғӣгғӘгӮҫгғігӮҝгғ«гӮҝгӮӨгғ—пјҲж°ҙе№ізө„гҒҝз«ӢгҒҰпјү

гҖҖгғ» гӮЁгғігӮҜгғӯгғјгӮёгғЈж–№ејҸпјҡпј’гғҰгғӢгғғгғҲгғ•гғӯгғігғҲгғһгӮҰгғігғҲеҜҶй–үеһӢ

гҖҖгғ» гғЎгӮӨгғігғҰгғӢгғғгғҲпјҡFOSTEX 8cmгӮўгғ«гғҹгӮігғјгғігғ•гғ«гғ¬гғігӮёOMF800P

гҖҖгғ» гӮўгӮҜгғҶгӮЈгғ–гғ©гӮёгӮЁгғјгӮҝгғјпјҡFOSTEX 8cmгӮўгғ«гғҹгӮігғјгғігғ•гғ«гғ¬гғігӮё M800

гҖҖгғ» еӨ–еҪўеҜёжі•пјҡW128mmгҖҖH224mmгҖҖD124.8mm

гҖҖгғ» е®ҹеҠ№еҶ…е®№з©Қпјҡзҙ„1.8гғӘгғғгғҲгғ«

гҖҖгғ» гӮўгӮҜгғҶгӮЈгғ–гғ©гӮёгӮЁгғјгӮҝгғјж©ҹиғҪжёӣиЎ°жҠөжҠ—еҖӨпјҡ8.2О©пјҲеҲқжңҹеҖӨпјү

гҖҖгғ» гӮөгғ–гғҰгғӢгғғгғҲLPFпјҡ10uFпјҲ2kHz -3dB -3dB/octгҖҖеҲқжңҹеҖӨпјү

гҖҖгғ» гӮ·гӮ№гғҶгғ гӮӨгғігғ”гғјгғҖгғігӮ№пјҡ5О©

|

пј“пјҺиЈҪдҪң |

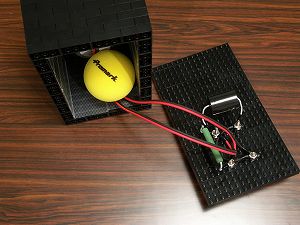

гҖҖпј–пј”еҸ·ж©ҹгҒ®пј‘еҸ°еҲҶгҒ®е…ЁйғЁе“ҒгӮ’еҶҷзңҹпј”гҒ«зӨәгҒҷгҖӮ

LEGOйғЁе“ҒгҒҜгғҗгғғгғ•гғ«гғ‘гғҚгғ«гҖҒгғ•гғ¬гғјгғ гҒЁгғӘгӮўгғ‘гғҚгғ«гҒ—гҒӢгҒӘгҒ„гӮ·гғігғ—гғ«гҒӘж§ӢйҖ гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖеҶҷзңҹпј•гҒ«гғҗгғғгғ•гғ«гғ‘гғҚгғ«гӮ’зӨәгҒҷгҖӮжңҖиҝ‘гҒ®LEGOгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјдҪңе“ҒгҒ«е…ұйҖҡгҒ®гғӣгғҜгӮӨгғҲгғ©гӮӨгғігӮ’гӮөгӮӨгғүгҒ«е…ҘгӮҢгҒҹгӮ№гғӘгғ гӮҝгӮӨгғ—гғҮгӮ¶гӮӨгғігҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒ“гҒ®гӮЁгғғгӮёйғЁеҲҶгҒҜгӮігғјгғҠгғјгӮ«гғғгғҲгҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒҠгӮҠгҖҒгғҗгғғгғ•гғ«гғ‘гғҚгғ«гҒ®еӣһжҠҳйҹігӮ’дҪҺжёӣгҒҷгӮӢгҖӮ

еҶҷзңҹпј–гҒ®гғ•гғ¬гғјгғ гҒ«гҒҜеҶ…йқўгҒ«гғһгӮ№гӮӯгғігӮ°гғҶгғјгғ—гҒҢиІјгҒЈгҒҰгҒӮгӮӢгҖӮгғӘгӮўгғ‘гғҚгғ«пјҲеҶҷзңҹпј—пјүгҒҜпј”з®ҮжүҖгҒ«з©ҙгҒҢгҒӮгӮҠгҖҒдёӢеҒҙгҒҢгӮҝгғјгғҹгғҠгғ«з”ЁгҖҒдёҠеҒҙгҒҜзҙ еӯҗеӣәе®ҡз”ЁгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

еҶҷзңҹпјҳгҒҜгӮўгӮҜгғҶгӮЈгғ–гғ©гӮёгӮЁгғјгӮҝгғјеӣһи·ҜгӮ’ж§ӢжҲҗгҒҷгӮӢгӮігғігғҮгғігӮөгғјгҒЁжҠөжҠ—зҙ еӯҗгҖҒгҒқгҒ®д»–гҖӮеҗёйҹіжқҗгҒҜгҒ„гҒӨгӮӮгҒ®гӮ№гғқгғігӮёгғңгғјгғ«гҒ гҖӮ

гҖҖз°ЎеҚҳгҒӘж§ӢйҖ гҒӘгҒ®гҒ§зө„гҒҝз«ӢгҒҰгҒҜе®№жҳ“гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҒҫгҒҡгҒҜгғҗгғғгғ•гғ«гғ‘гғҚгғ«гҒ«гғЎгӮӨгғігғҰгғӢгғғгғҲгӮ’еҸ–гӮҠд»ҳгҒ‘гӮӢгҖӮпјҲеҶҷзңҹпјҷгҖҒпј‘пјҗпјү

гҖҖеҗҢж§ҳгҒ«гӮөгғ–гғҰгғӢгғғгғҲгӮ’еҸ–гӮҠд»ҳгҒ‘гӮӢгҖӮпјҲеҶҷзңҹпј‘пј‘гҖҒпј‘пј’пјү

гҖҖгғӘгӮўгғ‘гғҚгғ«гӮ’зө„гҒҝз«ӢгҒҰгӮӢгҖӮпјҲеҶҷзңҹпј‘пј“гҖҒпј‘пј”пјү

иЈҪдҪңдҪңжҘӯгҒ®гғқгӮӨгғігғҲгҒҜгғӘгӮўгғ‘гғҚгғ«гҒ«й…Қз·ҡгҒҷгӮӢгӮўгғғгғҶгғҚгғјгӮҝгғјжҠөжҠ—еҖӨгҒ®жңҖйҒ©еҢ–дҪңжҘӯгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҒ“гӮҢгҒҜзө„гҒҝз«ӢгҒҰгҒҰи©ҰиҒҙгҒ—гҒҰгҒҝгҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°гӮҸгҒӢгӮүгҒӘгҒ„гҖӮе…ҲгҒ«зӨәгҒ—гҒҹеӣһи·ҜеӣіпјҲеӣіпј‘пјүгҒ®жҠөжҠ—еҖӨгҒҜд»®гҒ«иЁӯе®ҡгҒ—гҒҹгӮӮгҒ®гҒ гҖӮ

гҒқгҒ“гҒ§гҖҒе®ҹйҡӣгҒҜдёҖж—ҰгҖҒгғӘгӮўгғ‘гғҚгғ«гҒ®иғҢйқўгҒ«жҠөжҠ—еҷЁгӮ’й…Қз·ҡгҒ—гҒҰи©ҰиҒҙгӮ’з№°гӮҠиҝ”гҒ—гҖҒжҠөжҠ—еҖӨгҒҢжұәе®ҡгҒ—гҒҹж®өйҡҺгҒ§еҶҷзңҹпј‘пј”гҒ®ж§ҳгҒ«жӯЈиҰҸгҒ®жҺҘз¶ҡгҒ«ж”№гӮҒгҒҹгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҒӘгҒҠгҖҒLPFгҒ®гӮігғігғҮгғігӮөгғјиӘҝж•ҙгҒҜдёҚиҰҒгҒЁиҖғгҒҲгҖҒгӮўгғігғ—гҒ®еӨ§гҒҚгҒӘиІ иҚ·гҒ«гҒӘгӮүгҒҡгҖҒеҚҒеҲҶгҒ«гӮөгғ–гғҰгғӢгғғгғҲгҒ®й«ҳйҹіеҹҹжёӣиЎ°гҒЁеҲ¶еӢ•жҖ§иғҪгҒҢеҫ—гӮүгӮҢгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«10uFгӮ’йҒёжҠһгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

гҖҖе®ҢжҲҗгҒ—гҒҹгғҗгғғгғ•гғ«гғ‘гғҚгғ«гҒ«й…Қз·ҡгӮ’гҒ—гҒҰгғ•гғ¬гғјгғ гҒ«еҸ–гӮҠд»ҳгҒ‘гӮӢгҖӮпјҲеҶҷзңҹпј‘пј•гҖҒпј‘пј–пјү

гҖҖеҗёйҹіжқҗгҒ®гӮ№гғқгғігӮёгғңгғјгғ«гӮ’е…ҘгӮҢгҒҰгҒӢгӮүгғӘгӮўгғ‘гғҚгғ«гҒ«й…Қз·ҡгӮ’гҒ—гҒҰгғ•гӮҝгӮ’гҒҷгӮҢгҒ°зө„гҒҝз«ӢгҒҰдҪңжҘӯгҒҜзөӮдәҶгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮпјҲеҶҷзңҹпј‘пј—гҖҒпј‘пјҳпјү

гҖҖзө„гҒҝз«ӢгҒҰгҒ®е®ҢдәҶгҒ—гҒҹпј–пј”еҸ·ж©ҹгӮ’еҶҷзңҹпј‘пјҷгҖҒпј’пјҗгҒ«зӨәгҒҷгҖӮ

гӮўгғ«гғҹгӮігғјгғігҒ®еҗҢгғҮгӮ¶гӮӨгғіпј’гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒӘгҒ®гҒ§гҒҫгҒЁгҒҫгӮҠгҒ®иүҜгҒ„д»•дёҠгҒҢгӮҠгҒЁгҒӘгҒЈгҒҹгҖӮ

8cmгғ•гғ«гғ¬гғігӮёгғҰгғӢгғғгғҲгҒ«гҒҜгҒ“гҒ®гҒҸгӮүгҒ„гҒ®жң¬дҪ“гӮөгӮӨгӮәгҒҢгғҗгғ©гғігӮ№гҒҜиүҜгҒ„гҒЁжҖқгҒҶгҖӮ

гҒқгӮҢгҒ§гҒҜжң¬ж©ҹгҒ®гғқгӮӨгғігғҲгҒ§гҒӮгӮӢгӮөгғ–гғҰгғӢгғғгғҲгҒ®гӮўгғғгғҶгғҚгғјгӮҝгғјжҠөжҠ—еҖӨгӮ’жҺўгҒ—гҒҰгҒҝгӮҲгҒҶгҖӮ

|

пј”пјҺи©ҰиҒҙгҒЁиӘҝж•ҙ |

гҖҖгҒҫгҒҡгҒҜгӮӨгғігғ”гғјгғҖгғігӮ№зү№жҖ§гӮ’жё¬е®ҡгҒ—гҒҰгҒҝгҒҹгҖӮ

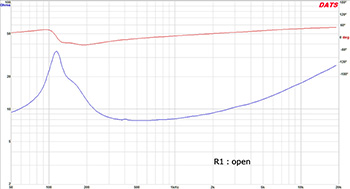

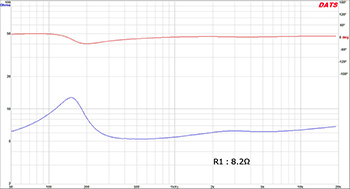

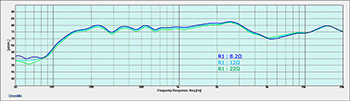

еӣіпј“гҒ«зӨәгҒҷR1пјҡOpenгҖҒгҒҷгҒӘгӮҸгҒЎ10uFгҒ®гӮігғігғҮгғігӮөгғјеҲ¶еӢ•зҠ¶ж…ӢгҒ§гҒ®гғ‘гғғгӮ·гғ–гғ©гӮёгӮЁгғјгӮҝгғјеӢ•дҪңгҒ§гҒҜfoгҒ®гғ”гғјгӮҜгҒҢеӨ§гҒҚгҒҸгҖҒиҮӘз”ұгҒ«гғЎгӮӨгғігғҰгғӢгғғгғҲгҒҢеӢ•дҪңгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгӮҸгҒӢгӮӢгҖӮ

foгҒҜ110HzзЁӢеәҰгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгғ”гғјгӮҜгҒ®еҪўзҠ¶гҒҢгҒ„гҒігҒӨгҒ§гҒӮгӮӢгҒ“гҒЁгҒӢгӮүгғ‘гғғгӮ·гғ–гғ©гӮёгӮЁгғјгӮҝгғјгҒ®еҪұйҹҝгӮ’иҰӢгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгӮӢгҖӮ

гҖҖеӣіпј”гҒ®R1пјҡ8.2О©гҒ§гҒҜпј’гҒӨгҒ®гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒҢдёҰеҲ—гҒ«жҺҘз¶ҡгҒ•гӮҢгҒҹгҒ“гҒЁгҒӢгӮүеӨ§гҒҚгҒҸз•°гҒӘгҒЈгҒҹзү№жҖ§гҒЁгҒӘгӮӢгҖӮгғЎгӮӨгғігғҰгғӢгғғгғҲгҒ«иғҢең§гӮӮеҠ гӮҸгӮҠгҖҒеҚҳдҪ“гҒ®foгҒ§гҒ®гғ”гғјгӮҜгҒҢиҰӢгҒҲгҒӘгҒҸгҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

160Hzд»ҳиҝ‘гҒ«гғ”гғјгӮҜгҒҢиҰӢгҒҲгӮӢгҒҢгҖҒгҒ“гӮҢгҒҜгғЎгӮӨгғігҒЁгӮөгғ–гғҰгғӢгғғгғҲгҒҢдёҰеҲ—й§ҶеӢ•гҒ•гӮҢгҒҹеҗҲжҲҗзү№жҖ§гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖй«ҳйҹіеҹҹгҒ®гӮӨгғігғ”гғјгғҖгғігӮ№гҒҢгӮігғігғҮгғігӮөгғјжҺҘз¶ҡгҒ®гҒҹгӮҒгҒ«дёӢгҒҢгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒҢгҖҒгҒ“гҒ®6О©гҒҸгӮүгҒ„гҒӘгӮүгҒ°гӮўгғігғ—гҒ«еҜҫгҒ—гҒҰе•ҸйЎҢгҒҜгҒӘгҒ„гҒ гӮҚгҒҶгҖӮгӮ·гӮ№гғҶгғ гҒЁгҒ—гҒҰгҒ®гӮӨгғігғ”гғјгғҖгғігӮ№гҒҜгҒҠгҒҠгӮҲгҒқ5О©гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

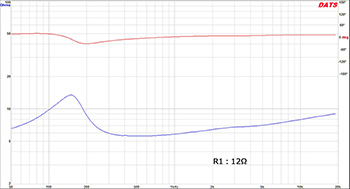

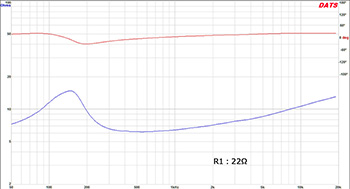

гҖҖжҠөжҠ—еҖӨгӮ’12О©гҒ«иЁӯе®ҡгҒ—гҒҹе ҙеҗҲгҒ®зү№жҖ§гӮ’еӣіпј•гҒ«гҖҒ22О©гҒ«гҒ—гҒҹе ҙеҗҲгӮ’еӣіпј–гҒ«зӨәгҒҷгҖӮ

жҠөжҠ—еҖӨгӮ’еў—еҠ гҒ—гҒҰиЎҢгҒҸгҒЁгғЎгӮӨгғігғҰгғӢгғғгғҲгҒ®foгҒ®гғ”гғјгӮҜгҒҢиҰӢгҒҲгҒҰгҒҸгӮӢж§ҳеӯҗгҒҢгӮҸгҒӢгӮӢгҖӮ

гҒ—гҒӢгҒ—гҖҒгҒ“гҒ®гӮӨгғігғ”гғјгғҖгғігӮ№зү№жҖ§зөҗжһңгҒ§гҒҜR1гҒ®жңҖйҒ©еҖӨгҒҜеҲӨж–ӯгҒ§гҒҚгҒӘгҒ„гҖӮ

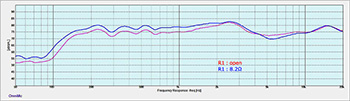

гҖҖеӣіпј—гҒ«зӨәгҒҷе‘Ёжіўж•°зү№жҖ§гӮ’иҰӢгҒҰгҒҝгӮӢгҒЁгҖҒиөӨз·ҡгҒ®R1пјҡOpenзҠ¶ж…ӢгҒЁжҜ”ијғгҒ—гҒҰгҖҒйқ’з·ҡгҒ®R1пјҡ8.2О©гҒ§гҒҜ2kHzзЁӢеәҰд»ҘдёӢгҒ®еёҜеҹҹгҒ§гҒҜгӮөгғ–гғҰгғӢгғғгғҲгҒ®дёҰеҲ—й§ҶеӢ•гҒ®еҠ№жһңгҒ§гғ¬гғҷгғ«гҒҢ+3пҪһ4dBгҒ»гҒ©дёҠжҳҮгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

гӮӮгҒҶе°‘гҒ—еҠ№жһңгҒ®еёҜеҹҹгӮ’дҪҺйҹіеҹҹгҒ«еҜ„гҒӣгҒҹгҒ„гҒЁгҒ“гӮҚгҒ§гҒӮгӮӢгҒҢгҖҒгӮөгғ–гғҰгғӢгғғгғҲзҹӯзөЎгҒ®гӮігғігғҮгғігӮөгғје®№йҮҸгӮ’гҒӮгҒҫгӮҠеӨ§гҒҚгҒҸгҒҷгӮӢгҒЁгҖҒдҪҚзӣёеӣһи»ўгҒ®еҪұйҹҝгӮ„гғ‘гғҜгғјгӮўгғігғ—йҒҺиІ иҚ·гҒ®е•ҸйЎҢгҒЁгҒӘгӮӢгҒЁиҖғгҒҲгҖҒгҒ“гҒ®зЁӢеәҰгҒ«гҒ—гҒҹгҒ„гҖӮ

гҖҖ5kHzд»ҳиҝ‘гҒ§йқ’з·ҡгҒ®гғ¬гғҷгғ«гҒ«гғҮгғғгғ—гҒҢиҰӢгӮүгӮҢгӮӢгҒҢгҖҒгҒ“гӮҢгҒҜгғЎгӮӨгғігғҰгғӢгғғгғҲгҒЁгӮөгғ–гғҰгғӢгғғгғҲгҒ®е№ІжёүгҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒӢгҒЁжҺЁжё¬гҒҷгӮӢгҖӮгҒ“гӮҢгӮӮжҠ‘гҒҲгҒҹгҒ„гҒЁгҒ“гӮҚгҒ гҖӮ10kHzд»ҘдёҠгҒ§гҒҜгӮігғігғҮгғігӮөгғјзҹӯзөЎгҒ®еҠ№жһңгҒ§е·®з•°гҒҜз„ЎгҒҸгҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

гҖҖжіЁзӣ®зӮ№гҒҜ100Hzд»ҳиҝ‘гҒ®дҪҺйҹіеҹҹгҒ®зү№жҖ§гҒ§гҖҒгғ¬гғҷгғ«гҒҢ+6dBгҒ»гҒ©гҒ«еӨ§гҒҚгҒҸдёҠжҳҮгҒҷгӮӢгҒЁгҒЁгӮӮгҒ«гҖҒеҜҶй–үеһӢгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘгғҖгғ©дёӢгҒҢгӮҠгҒ®зү№жҖ§гҒ«иҝ‘гҒҘгҒ„гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

гҒ“гӮҢгҒҜдәҲжғігҒ®гҒЁгҒҠгӮҠгҖҒдёҰеҲ—й§ҶеӢ•гҒ®еҠ№жһңпјҲгғҖгғ–гғ«гӮҰгғјгғҸгғјпјүгҒ гҒ‘гҒ§гҒӘгҒҸгҖҒгғ‘гғғгӮ·гғ–гғ©гӮёгӮЁгғјгӮҝгғјгҒЁгҒ—гҒҰгӮӮдҪңз”ЁгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгӮӮгҒ®гҒЁиҖғгҒҲгӮүгӮҢгҖҒгҒҫгҒҹгҖҒгғЎгӮӨгғігғҰгғӢгғғгғҲгҒ«еҜҫгҒҷгӮӢиғҢең§д»ҳеҠ гҒ®еҠ№жһңгӮӮгҒӮгӮӢгҒ®гҒ гӮҚгҒҶгҖӮ

гҒ•гӮүгҒ«гҖҒгғ‘гғғгӮ·гғ–гғ©гӮёгӮЁгғјгӮҝгғјеӢ•дҪңгҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢгӮөгғ–гғҰгғӢгғғгғҲгҒ®е…ұжҢҜе‘Ёжіўж•°д»ҘдёӢгҒ§гҒ®йҖҶдҪҚзӣёеҮәеҠӣгҒ®е•ҸйЎҢгӮӮдҪҺжёӣгҒ—гҒҰгҖҒжҖҘжҝҖгҒ«дёӢйҷҚгҒҷгӮӢдҪҺйҹіеҹҹзү№жҖ§гҒҢж”№е–„гҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгӮӮгҒ®гҒЁжҺЁжё¬гҒ•гӮҢгӮӢгҖӮ

гҖҖгҒ—гҒӢгҒ—гҖҒгҒ“гҒ®R1пјҡ8.2О©зҠ¶ж…ӢгҒ§гҒҜдёӯй«ҳйҹіеҹҹгҒ®дёҠжҳҮгҒҢеӨ§гҒҚгҒҸгҖҒгӮөгғ–гғҰгғӢгғғгғҲгҒ®ж”ҫе°„гҒҢеј·гҒҷгҒҺгӮӢгҒЁжҖқгҒҲгӮӢгҖӮжҢҜеӢ•жқҝгҒ®жқҗиіӘгӮ’еҗҲгӮҸгҒӣгҒҰгҒӮгӮӢгҒ®гҒ§йҹіиіӘзҡ„гҒ«з ҙ綻гҒҜе°‘гҒӘгҒ„гҒҢж”№е–„гҒ—гҒҹгҒ„гҖӮ

гҒқгҒ“гҒ§гҖҒеӣіпјҳгҒ«зӨәгҒҷгӮҲгҒҶгҒ«R1гӮ’еў—еҠ гҒ—гҒҰгҒҝгӮӢгҒЁгҖҒж°ҙиүІз·ҡгҒ®12О©гҖҒз·‘з·ҡгҒ®22О©гҒ§1пҪһ2dBгғ¬гғҷгғ«гҒҢдҪҺдёӢгҒ—гҖҒOpenзү№жҖ§гҒ«иҝ‘гҒҘгҒҸеӨүеҢ–гӮ’гҒ—гҒҰиЎҢгҒҸгҒ“гҒЁгҒҢгӮҸгҒӢгӮӢгҖӮ

гҒ гҒҢгҖҒгҒ“гҒ®е‘Ёжіўж•°зү№жҖ§зөҗжһңгҒӢгӮүгҒ§гӮӮгҖҒгҒҫгҒ жңҖйҒ©гҒӘR1еҖӨгӮ’еҲӨж–ӯгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҜгҒ§гҒҚгҒӘгҒ„гҖӮгӮ„гҒҜгӮҠи©ҰиҒҙгҒ«гӮҲгӮӢеҲӨж–ӯгҒҢеҝ…иҰҒгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖгғ»гғ»гғ»и©ҰиҒҙгҒ®зөҗжһңгҖҒжңҖйҒ©гҒӘR1жҠөжҠ—еҖӨгҒҜ12О©гҒ§гҒӮгӮӢгҒЁеҲӨж–ӯгҒ—гҒҹгҖӮ

гҒ“гӮҢгӮҲгӮҠгӮӮR1гҒҜеӨ§гҒҚгҒҸгҒҰгӮӮгҖҒе°ҸгҒ•гҒҸгҒҰгӮӮдҪҺйҹіеҹҹгҒ®йҮҸж„ҹгҒҢдҪҺдёӢгҒ—гҒҹгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгӮӮгҒЎгӮҚгӮ“гҖҒ12О©д»ҳиҝ‘гҒ§е№…гҒҜгҒӮгӮӢгҒ®гҒ гҒҢгҖҒгҒ“гҒ®гҒҸгӮүгҒ„гҒ®жҠөжҠ—еҖӨгҒ«гҒҷгӮӢгҒЁдҪҺйҹіеҹҹгҒҢгӮ°гғӘгғғгғ—гҒҷгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒ—гҒЈгҒӢгӮҠгҒЁгҒ—гҒҰгҒҸгӮӢгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖгҒ“гҒ®жңҖйҒ©еҖӨгҒ®зҗҶз”ұгҒЁгҒ—гҒҰгҒҜгҖҒжҠөжҠ—еҖӨгӮ’дёӢгҒ’гҒҹж–№гҒҢгғҖгғ–гғ«гӮҰгғјгғҸгғјгҒЁгҒ—гҒҰгҒ®дҪңз”ЁгҒҢй«ҳгҒҫгӮҠдҪҺйҹіеҹҹгҒҜеј·еҢ–гҒҷгӮӢгҒҢгҖҒеҗҢжҷӮгҒ«дёӯйҹіеҹҹгӮӮеў—еј·гҒ—гҒҰзӣёеҜҫзҡ„гҒ«гҒҜејұгҒҸгҒӘгӮӢгҖӮ

гғ‘гғғгӮ·гғ–гғ©гӮёгӮЁгғјгӮҝгғјгҒЁгҒ—гҒҰгҒ®еӢ•дҪңгӮӮжҠ‘еҲ¶гҒ•гӮҢгҖҒгғЎгӮӨгғігғҰгғӢгғғгғҲгҒ®иғҢең§гҒ®дёҠжҳҮгҒ«гӮҲгӮҠгӮҝгӮӨгғҲгҒӘдҪҺйҹігҒЁгҒӘгӮҠгҖҒжӯӘгҒҝгӮӮеў—гҒҲгӮӢгҖӮгҒӘгҒ«гӮҲгӮҠдёӯй«ҳйҹіеҹҹгҒҢеЈ®еӨ§гҒ«гӮөгғ–гғҰгғӢгғғгғҲгҒӢгӮүж”ҫе°„гҒ•гӮҢгӮӢгҒ“гҒЁгҒҜе•ҸйЎҢгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖеҸҚеҜҫгҒ«жҠөжҠ—еҖӨгӮ’дёҠгҒ’гӮӢгҒЁгҖҒгғ‘гғғгӮ·гғ–гғ©гӮёгӮЁгғјгӮҝгғјгҒ®еҠ№жһңгҒҜй«ҳгҒҫгӮӢгҒҢгҖҒгғЎгӮӨгғігғҰгғӢгғғгғҲгҒ«еҜҫгҒҷгӮӢиғҢең§гҒ®дҪҺдёӢгҒ«гӮҲгӮҠз·©гҒ„дҪҺйҹігҒЁгҒӘгӮӢгҖӮ

гҖҖйҮҚиҰҒгҒӘгҒ“гҒЁгҒҜгҖҒгғЎгӮӨгғігғҰгғӢгғғгғҲгҒ«еҜҫгҒҷгӮӢжңҖйҒ©гҒӘиғҢең§гӮ’д»ҳеҠ гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒгҒ“гҒ®иӘҝж•ҙгӮ’жҠөжҠ—еҖӨгҒ®иЁӯе®ҡгҒ§иЎҢгҒҲгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒӘгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҒ—гҒҹгҒҢгҒЈгҒҰгҖҒжңҖйҒ©еҖӨгҒҢеӯҳеңЁгҒ—гҖҒгҒ“гӮҢгҒҜдҪҝз”ЁгҒҷгӮӢгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒ®зө„гҒҝеҗҲгӮҸгҒӣгҖҒгӮЁгғігӮҜгғӯгғјгӮёгғЈгҒ®гӮөгӮӨгӮәгӮ„пј’гҒӨгҒ®гғҰгғӢгғғгғҲгҒ®й…ҚзҪ®гҒӘгҒ©гҒ«гӮӮеҪұйҹҝгҒ•гӮҢгӮӢгҒ®гҒ гҒЁиҖғгҒҲгӮүгӮҢгӮӢгҖӮ

гҖҖгҒ•гӮүгҒ«гҒ“гҒ®еӣһи·Ҝж–№ејҸгҒҜеӨ§йҹійҮҸжҷӮгҒ«гҒҜгғЎгӮӨгғігғҰгғӢгғғгғҲгҒ®жҢҜе№…гғӘгғҹгғғгӮҝгғјгҒЁгҒ—гҒҰгҒ®дҪңз”ЁгӮӮжңҹеҫ…гҒ§гҒҚгҖҒгғҗгӮҝгғ„гӮӯгӮ’йҳІгҒҗеҠ№жһңгӮӮгҒӮгӮӢгҒ®гҒ гҖӮ

гҖҖжңҖйҒ©еҢ–гҒ•гӮҢгҒҹеӣһи·ҜпјҲеӣіпјҷпјүгҒ§гҒҜгӮўгғғгғҶгғҚгғјгӮҝгғјгҒҜ12О©гҖҒ-8dBгҒЁгҒӘгҒЈгҒҹгҖӮ

10uFгҒ®гӮігғігғҮгғігӮөгғјгҒЁгҒ®LPFгҒҜгҒҠгӮҲгҒқ1kHzгҒ§-3dBгҖҒ-3dB/octгҒ®зү№жҖ§гҒ§гҒӮгӮӢпјҲCRгғ•гӮЈгғ«гӮҝеҚҳдҪ“гҒ®зү№жҖ§гҖҒе®ҹйҡӣгҒ®жёӣиЎ°йҮҸгҒҜгӮөгғ–гғҰгғӢгғғгғҲгҒ®зү№жҖ§гҒ«гӮҲгӮҠз•°гҒӘгӮӢпјүгҖӮ

гҒ»гҒјй«ҳйҹіеҹҹгҒ®гӮөгғ–гғҰгғӢгғғгғҲгҒӢгӮүгҒ®ж”ҫе°„гҒҜжҠ‘гҒҲгӮүгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҒЁиҖғгҒҲгӮүгӮҢгӮӢгҖӮеҶҚз”ҹйҹігҒҜжҢҜеӢ•жқҝгҒ®жқҗиіӘгӮ’еҗҲгӮҸгҒӣгҒҹгҒ®гҒ§гҖҒгғЎгӮӨгғігҖҒгӮөгғ–гғҰгғӢгғғгғҲгҒ®йҹіиӘҝгҒ®е№ІжёүгҒҜеүҚдҪңгҒ®пј–пј‘еҸ·ж©ҹгӮҲгӮҠж”№е–„гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒЁжҖқгҒҶгҖӮ

гҖҖжң¬ж–№ејҸгҒ®гғқгӮӨгғігғҲгҒ§гҒӮгӮӢдҪҺйҹіеҹҹеў—еј·дҪңз”ЁгҒҜеҠ№жһңзҡ„гҒ«еӢ•дҪңгҒ—гҖҒеҗҢгӮөгӮӨгӮәгҒ®гғҗгӮ№гғ¬гғ•ж–№ејҸгӮ„гғ‘гғғгӮ·гғ–гғ©гӮёгӮЁгғјгӮҝгғјгӮҲгӮҠгӮӮиүҜеҘҪгҒ§гҒӮгӮӢгҒЁж„ҹгҒҳгӮӢгҖӮ

гҒ“гӮҢгҒҜгғЎгӮӨгғігӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒ«йҒ©еҲҮгҒӘиғҢең§гӮ’д»ҳеҠ гҒ§гҒҚгҒҰгҒ„гӮӢгҒ“гҒЁгҒҢеӨ§гҒҚгҒӘиҰҒеӣ гҒ§гҒӮгӮӢгҒЁиҖғгҒҲгӮүгӮҢгӮӢгҖӮгҒҫгҒҹгҖҒеӨ§йҹійҮҸеҶҚз”ҹжҷӮгҒ®з ҙ綻гӮӮиүҜгҒҸжҠ‘гҒҲгӮүгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

|

пј•пјҺгҒҠгӮҸгӮҠгҒ« |

гҖҖд»ҠеӣһгҒ®гӮўгӮҜгғҶгӮЈгғ–гғ©гӮёгӮЁгғјгӮҝгғјз ”究ж©ҹпј–пј”еҸ·ж©ҹгҒ®иЈҪдҪңгҒ«гӮҲгӮҠгҖҒжң¬ж–№ејҸгҒ®жӨңиЁјгӮ’иЎҢгҒҶгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгҒҹгҖӮзўәгҒӢгҒ«еҠ№жһңгҒҜгҒӮгӮӢгӮӮгҒ®гҒЁж„ҹгҒҳгӮӢгҖӮе°ҸеһӢгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгӮ·гӮ№гғҶгғ гҒ®дҪҺйҹіеҹҹж”№е–„жүӢжі•гҒЁгҒ—гҒҰжңүеҠ№гҒ§гҒӮгӮӢгҒЁиҖғгҒҲгӮӢгҖӮ

гҖҖгҒ—гҒӢгҒ—гҒӘгҒҢгӮүгҖҒгӮ„гҒҜгӮҠгғ•гғ«гғ¬гғігӮёгғҰгғӢгғғгғҲгӮ’дҪҝз”ЁгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒ«гғ•гӮЎгғігғҖгғЎгғігӮҝгғ«еёҜеҹҹгҒҢпј’гҒӨгҒ®гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒӢгӮүж”ҫе°„гҒ•гӮҢгӮӢзӮ№гҒҜж°—гҒ«гҒӘгӮӢгҒЁгҒ“гӮҚгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒ

зү№гҒ«гӮөгғ–гғҰгғӢгғғгғҲеҒҙгҒҜй«ҳйҹіеҹҹгӮ’жҠ‘гҒҲгӮӢLPFгҒ®гҒҹгӮҒгҒ«дҪҚзӣёгҒҢеӨүеҢ–гҒ—гҒҰгҒҠгӮҠгҖҒгҒ“гҒ®йҹіиіӘеҪұйҹҝгҒҜгҒӮгӮӢгҒ гӮҚгҒҶгҖӮ

гҒқгҒ“гҒ§гҖҒж¬ЎдҪңж©ҹгҒҜгҒ“гҒ®гӮўгӮҜгғҶгӮЈгғ–гғ©гӮёгӮЁгғјгӮҝгғјж–№ејҸгҒ®гӮөгғ–гғҰгғӢгғғгғҲгӮ’иғҢйқўгҒ«жҗӯијүгҒ—гҒҰз ”з©¶гӮ’йҖІгӮҒгҒҹгҒ„гҒЁиҖғгҒҲгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

пјҲ2018.5.6пјү