|

LEGO SPEAKER 第54е ұ вүӘ第53е ұ 第55е ұвү« |

пј¬пјҘпј§пјҜгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгҒ®иЈҪдҪңгҖҖ第54е ұ

|

пј‘пјҺ гҒҜгҒҳгӮҒгҒ« |

гҖҖгӮўгӮҜгғҶгӮЈгғ–гғ©гӮёгӮЁгғјгӮҝгғјж–№ејҸз ”з©¶ж©ҹгҒ®пј’еҸ·ж©ҹгҒЁгҒ—гҒҰгҖҒгӮөгғ–гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгӮ’иғҢйқўгҒ«жҗӯијүгҒ—гҒҰе…ҲгҒ®пј–пј”еҸ·ж©ҹгҒ§з”ҹгҒҳгҒҹгғЎгӮӨгғігӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒЁгҒ®е№ІжёүгҒ®е•ҸйЎҢгӮ’дҪҺжёӣгҒ—гҒҹгҒ„гҒЁиҖғгҒҲгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ гҒҫгҒҹгҖҒжң¬ж–№ејҸгҒ®гғЎгғӘгғғгғҲгҒ§гҒӮгӮӢдҪҺйҹіеҹҹгҒ®ж”№е–„еҠ№жһңгҒҜгӮігғігғ‘гӮҜгғҲгҒӘгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгӮ·гӮ№гғҶгғ гҒ§гҒӮгӮӢгҒ»гҒ©гҒӮгӮҠгҒҢгҒҹгҒ„гҖӮгҒқгҒ“гҒ§гҖҒжң¬пј–пј•еҸ·ж©ҹгҒҜгҒ“гҒ®гӮҲгҒҶгҒӘж§ӢжҲҗгҒ§иЁҲз”»гӮ’йҖІгӮҒгҒҹгҒ„гҒЁжҖқгҒҶгҒҢгҖҒиЈҪдҪңгҒ«е…Ҳз«ӢгҒЈгҒҰеҹәзӨҺе®ҹйЁ“гӮ’иЎҢгҒЈгҒҰгҒҝгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гҒ—гҒҹгҖӮ

|

пј’пјҺеҹәзӨҺе®ҹйЁ“ |

гҖҖгӮөгғ–гғҰгғӢгғғгғҲгӮ’иғҢйқўгҒ«жҗӯијүгҒ—гҒҹгғ‘гғғгӮ·гғ–гғ©гӮёгӮЁгғјгӮҝгғјгӮ·гӮ№гғҶгғ гҒЁгҒ—гҒҰгҖҒеҶҷзңҹпј’гҒ«зӨәгҒ—гҒҹпј•пј’еҸ·ж©ҹпјҲLEGOгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгҒ®иЈҪдҪң第42е ұеҸӮз…§пјүгҒҢгҒӮгӮӢгҖӮ

гҒ“гӮҢгҒҜStereoиӘҢгҒ«д»ҳеұһгҒ—гҒҰгҒ„гҒҹ10cmгғ•гғ«гғ¬гғігӮёгғҰгғӢгғғгғҲгӮ’еүҚеҫҢгҒ«еҜҫеҗ‘й…ҚзҪ®гҒ—гҒҹгӮӯгғҘгғјгғ–гғ‘гғғгӮ·гғ–гғ©гӮёгӮЁгғјгӮҝгғјж–№ејҸгҒ®гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҒҫгҒҡгҒҜгҖҒгҒ“гӮҢгӮ’ж”№йҖ гҒ—гҒҰгӮўгӮҜгғҶгӮЈгғ–гғ©гӮёгӮЁгғјгӮҝгғјж–№ејҸгҒ«ж”№гӮҒгҖҒиғҢйқўгӮөгғ–гғҰгғӢгғғгғҲгҒ®жёӣиЎ°жҠөжҠ—еҖӨгӮ’иӘҝж•ҙгҒ—гҒӘгҒҢгӮүзү№жҖ§жё¬е®ҡгӮ’иЎҢгҒ„гҖҒжңҖйҒ©гҒӘжёӣиЎ°жҠөжҠ—гӮ’йҒёе®ҡгҒ—гҒҰгҒҝгҒҹгҒ„гҒЁжҖқгҒҶгҖӮ

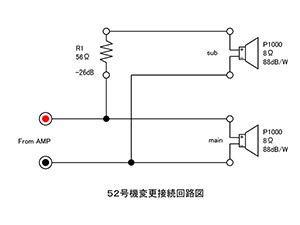

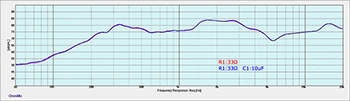

гҖҖе®ҹйЁ“гҒ®еӨүжӣҙеӣһи·ҜгҒҜеӣіпј‘гҒ®гӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгӮӢгҖӮжҠөжҠ—еҷЁR1гҒ®жңҖйҒ©еҢ–гҒҢзӣ®зҡ„гҒӘгҒ®гҒ§гҖҒе®ҹйҡӣгҒ®жҠөжҠ—еҷЁгҒҜеӨ–д»ҳгҒ‘гҒ§дәӨжҸӣгӮ’е®№жҳ“гҒ«гҒ—гҒҰиЎҢгҒЈгҒҹгҖӮ

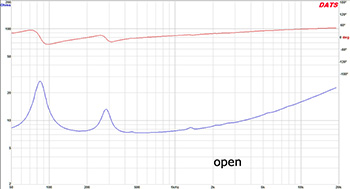

гҖҖж—©йҖҹж”№йҖ гӮ’иЎҢгҒЈгҒҰгҖҒгҒҫгҒҡгҒҜгӮӨгғігғ”гғјгғҖгғігӮ№гҒ®жё¬е®ҡгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮдәӢеүҚе®ҹйЁ“гҒЁгҒ—гҒҰR1гӮ’жҺҘз¶ҡгҒ—гҒӘгҒ„зҠ¶ж…ӢпјҲOpenпјүгҒЁгҖҒгҒқгҒ“гҒ§гӮөгғ–гғҰгғӢгғғгғҲгӮ’зҹӯзөЎгҒ—гҒҹзҠ¶ж…ӢпјҲShortпјүгҖҒгҒқгҒ—гҒҰгҖҒR1пјҡ0О©гҒҷгҒӘгӮҸгҒЎгӮөгғ–гғҰгғӢгғғгғҲгӮ’дёҰеҲ—гҒ«жҺҘз¶ҡгҒ—гҒҹзҠ¶ж…ӢпјҲparallelпјүгӮ’жё¬е®ҡгҒ—гҒҰгҒҝгҒҹгҖӮ

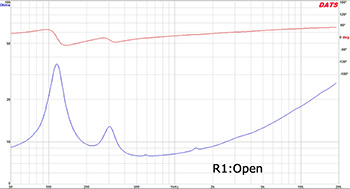

гҖҖеӣіпј’гҒ®OpenгҒ§гҒҜгӮӨгғігғ”гғјгғҖгғігӮ№зү№жҖ§гҒ«пј’гҒӨгҒ®гғ”гғјгӮҜгҒҢгҒӮгӮҠгҖҒ85Hzд»ҳиҝ‘гҒ®дҪҺгҒ„ж–№гҒ®е…ұжҢҜзӮ№гҒҜеүҚйқўгҒ®гғЎгӮӨгғігғҰгғӢгғғгғҲгҒ®гӮ·гӮ№гғҶгғ гҒЁгҒ—гҒҰгҒ®foгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ280Hzд»ҳиҝ‘гҒ®е…ұжҢҜзӮ№гҒҜгӮөгғ–гғҰгғӢгғғгғҲгҒ®foгҒӢгҒЁжҖқгҒЈгҒҹгҒҢгғ»гғ»гғ»

гҖҖеӣіпј“гҒ®ShortгҒ®зү№жҖ§гҒ§гҒҜгҒ“гҒ®пј’гҒӨгҒ®гғ”гғјгӮҜгҒҢгғҖгғігғ—гҒ•гӮҢгҖҒе…ұжҢҜзӮ№гҒ®з§»еӢ•гҒҜгҒ»гҒЁгӮ“гҒ©иҰӢгӮүгӮҢгҒӘгҒ„гҒ“гҒЁгҒҢгӮҸгҒӢгӮӢгҖӮ

гӮөгғ–гғҰгғӢгғғгғҲгҒ®зҹӯзөЎеҲ¶еӢ•гҒ«гӮҲгӮҠеј·гҒҸиғҢең§гҒҢеҠ гӮҸгҒЈгҒҰгҖҒгғЎгӮӨгғігғҰгғӢгғғгғҲгҒ®foгҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢпјұеҖӨгҒҢеӨ§гҒҚгҒҸдҪҺдёӢгҒ—гҒҹгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒҷгӮӢгҒЁгҖҒ280HzгҒ«ж®ӢгӮӢе…ұжҢҜзӮ№гҒҜгҒӘгҒ«гҒӢпјҹгҖҖ

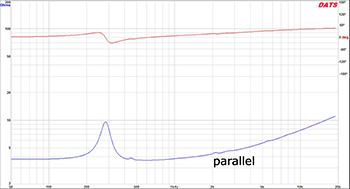

гҖҖгҒ“гҒ®е®ҹйЁ“гҒ§гҒҜгӮөгғ–гғҰгғӢгғғгғҲгҒ®гӮігғігғҮгғігӮөгғјгҒ«гӮҲгӮӢеҲ¶еӢ•гҒҜиЎҢгҒЈгҒҰгҒ„гҒӘгҒ„гҖӮгҒ“гҒ®гҒҹгӮҒгҖҒдёҰеҲ—жҺҘз¶ҡгҒҢеҸҜиғҪгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒ“гҒ®parallelзү№жҖ§пјҲеӣіпј”пјүгҒ§гҒҜгӮӨгғігғ”гғјгғҖгғігӮ№гҒҢ4О©зЁӢеәҰгҒ«дёӢгҒҢгӮӢгҒЁе…ұгҒ«280Hzд»ҳиҝ‘гҒ®пј‘гғ”гғјгӮҜгҒЁгҒӘгҒЈгҒҹгҖӮ

гҒ“гӮҢгҒҜгҒӨгҒҫгӮҠгҖҒгҒ“гҒ®е…ұжҢҜзӮ№гҒҜгғЎгӮӨгғігғҰгғӢгғғгғҲгҒЁгӮөгғ–гғҰгғӢгғғгғҲгҒ®еҗҲжҲҗзү№жҖ§гҒ«гӮҲгӮӢе…ұжҢҜе‘Ёжіўж•°гҒӘгҒ®гҒ гҒЁиҖғгҒҲгӮүгӮҢгӮӢгҖӮ

OpenгҒ®зҠ¶ж…ӢгҒ§гҒҜгғЎгӮӨгғігҒЁгӮөгғ–гғҰгғӢгғғгғҲгҒ®йӣ»ж°—зҡ„гҒӘжҺҘз¶ҡгҒҜгҒӘгҒ„гҒҢгҖҒж©ҹжў°зҡ„гҒ«зөҗеҗҲгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒеҗҢгҒҳе…ұжҢҜзӮ№гҒҢиҰӢгҒҲгҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒ гҖӮ

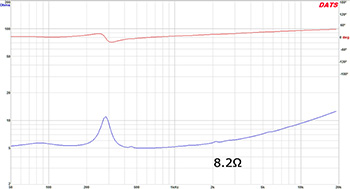

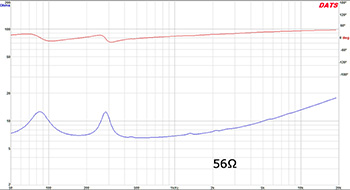

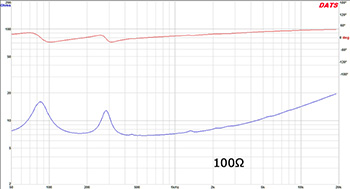

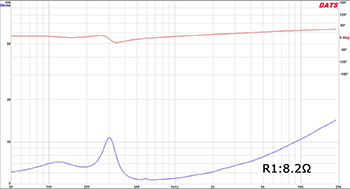

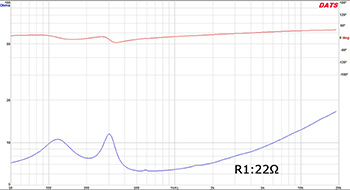

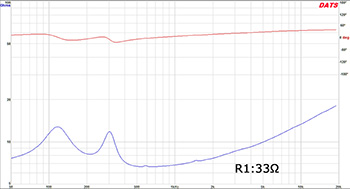

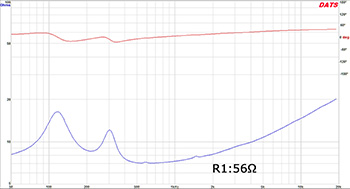

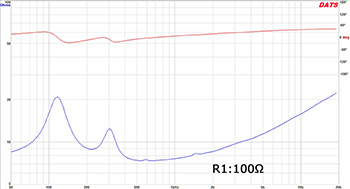

гҖҖжҠөжҠ—еҷЁR1гҒ«гҒҜ8.2О©гҖҒ22О©гҖҒ56О©гҖҒ100О©гҒ®пј”зЁ®йЎһгӮ’з”Ёж„ҸгҒ—гҒҹгҒҢгҖҒгҒ“гҒ®гҒҶгҒЎпј“зЁ®йЎһгҒ®гӮӨгғігғ”гғјгғҖгғігӮ№зү№жҖ§гӮ’еӣіпј•пҪһпј—гҒ«зӨәгҒҷгҖӮ

parallelгӮӨгғігғ”гғјгғҖгғігӮ№зү№жҖ§пјҲе®ҹпјү

R1пјҡ8.2О©гӮӨгғігғ”гғјгғҖгғігӮ№зү№жҖ§пјҲе®ҹпјү

R1пјҡ56О©гӮӨгғігғ”гғјгғҖгғігӮ№зү№жҖ§пјҲе®ҹпјү

R1пјҡ100О©гӮӨгғігғ”гғјгғҖгғігӮ№зү№жҖ§пјҲе®ҹпјү

гҖҖR1пјҡ8.2О©гҒ®зү№жҖ§гҒ§гҒҜparallelгҒЁжҜ”ијғгҒ—гҒҰгғЎгӮӨгғігғҰгғӢгғғгғҲгҒ®foгҒ§гҒӮгӮӢ85HzгҒҢгӮҸгҒҡгҒӢгҒ«иҰӢгҒҲгҒҰгҒҸгӮӢгҖӮгҒ“гӮҢгҒ«дјҙгҒ„гҖҒ280HzгҒ®гғ”гғјгӮҜгҒҢжёӣе°‘гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

гҖҖ56О©гҒ§гҒҜгҒ•гӮүгҒ«гғЎгӮӨгғіfoгҒ®гғ”гғјгӮҜгҒҢеў—еҠ гҒ—гҖҒ280HzзӮ№гҒЁеҗҢзӯүгҒӘгӮӨгғігғ”гғјгғҖгғігӮ№гҒЁгҒӘгҒЈгҒҹгҖӮеҗҢжҷӮгҒ«гғҷгғјгӮ№гҒ®гӮӨгғігғ”гғјгғҖгғігӮ№еҖӨгӮӮзҙ„5О©гҒӢгӮү6.5О©гҒ«дёҠжҳҮгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

гҖҖ100О©гҒ§гҒҜгғЎгӮӨгғіfoгҒ®гғ”гғјгӮҜгҒ®ж–№гҒҢеӨ§гҒҚгҒҸгҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгғҷгғјгӮ№гҒҜзҙ„7О©гҒЁгҒӘгҒЈгҒҹгҖӮ

гҒ“гҒ®гӮҲгҒҶгҒ«R1гҒ®иӘҝж•ҙгҒ§гғЎгӮӨгғігғҰгғӢгғғгғҲгҒ®foгҒ®еӨүеҢ–гҒЁгҒЁгӮӮгҒ«гӮөгғ–гғҰгғӢгғғгғҲгҒЁгҒ®еҗҲжҲҗгӮӨгғігғ”гғјгғҖгғігӮ№гғ”гғјгӮҜгҒ®гғҗгғ©гғігӮ№гҒҢеӨүеҢ–гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгӮҸгҒӢгӮӢгҖӮ

гҒ“гӮҢгҒҜгғЎгӮӨгғігғҰгғӢгғғгғҲгҒ«еҜҫгҒҷгӮӢиғҢең§д»ҳеҠ гҒҢеӨүгӮҸгӮӢгҒ“гҒЁгҒЁгҖҒж©ҹжў°зҡ„гҒӘеҗҲжҲҗгҒЁйӣ»ж°—зҡ„гҒӘеҗҲжҲҗзү№жҖ§гҒ®еӨүеҢ–гҒ«иө·еӣ гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

гҖҖж¬ЎгҒ«е‘Ёжіўж•°зү№жҖ§гӮ’жё¬е®ҡгҒ—гҒҰгҒҝгӮҲгҒҶгҖӮ

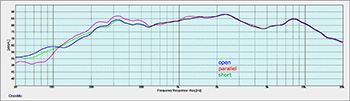

еӣіпјҳгҒ«зӨәгҒҷе‘Ёжіўж•°зү№жҖ§гҒ®жҠөжҠ—еҷЁOpenпјҲйқ’з·ҡпјүгҒҷгҒӘгӮҸгҒЎгғ‘гғғгӮ·гғ–гғ©гӮёгӮЁгғјгӮҝгғјеӢ•дҪңгҒ§гҒҜ90Hzд»ҳиҝ‘гҒ«гӮөгғ–гғҰгғӢгғғгғҲгҒ®еҠ№жһңгҒЁжҖқгӮҸгӮҢгӮӢиҶЁгӮүгҒҝгҒҢгҒӮгӮӢгҒҢгҖҒгғЎгӮӨгғігғҰгғӢгғғгғҲгҒ®йҒ©жӯЈиғҢең§гҒҢдёҚи¶ігҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҖҒ100пҪһ200HzгҒ§гҒҜиҗҪгҒЎиҫјгӮ“гҒ§гҒ„гӮӢгҖӮ

гҖҖгғЎгӮӨгғігҖҒгӮөгғ–гғҰгғӢгғғгғҲдёҰеҲ—й§ҶеӢ•пјҲиөӨз·ҡпјүгҒ§гҒҜ200Hzд»ҳиҝ‘гҒҜ3dBгҒ»гҒ©дёҠжҳҮгҒҷгӮӢгҒҢеҶ…е®№з©ҚгҒҢжҘөгӮҒгҒҰе°‘гҒӘгҒ„гғҖгғ–гғ«гғҰгғӢгғғгғҲеҜҶй–үеһӢгҒ®е‘Ёжіўж•°зү№жҖ§гҒЁгҒӘгӮҠгҖҒ100Hzд»ҳиҝ‘гҒҜеӨ§гҒҚгҒҸдҪҺдёӢгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

600Hzд»ҘдёҠгҒ®е‘Ёжіўж•°гҒ§гҒҜе·®з•°гҒҜе°‘гҒӘгҒ„гҒҢгҖҒгҒ“гӮҢгҒҜгӮөгғ–гғҰгғӢгғғгғҲгҒҢиғҢйқўгҒ«жҗӯијүгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒ§еҪұйҹҝгҒҢжҠ‘гҒҲгӮүгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҒҹгӮҒгҒ гҖӮ

гҖҖгӮөгғ–гғҰгғӢгғғгғҲгӮ’зҹӯзөЎгҒ—гҒҰеҲ¶еӢ•гӮ’гҒӢгҒ‘гҒҹзҠ¶ж…ӢпјҲз·‘з·ҡпјүгҒ§гҒҜеҜҶй–үеһӢгҒ®гғҖгғ©дёӢгҒҢгӮҠзү№жҖ§гҒ«иҰӢгҒҲгҖҒдёӯйҹіеҹҹгҒ®еў—еҠ гҒҢз„ЎгҒҸгҖҒ100Hzд»ҳиҝ‘гҒ®иҗҪгҒЎиҫјгҒҝгӮӮж”№е–„гҒ•гӮҢгҒҹзү№жҖ§гҒЁгҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгҒ“гҒ®гӮҲгҒҶгҒӘиғҢең§гҒ®д»ҳеҠ гҒ«гӮҲгӮӢзү№жҖ§ж”№е–„гҒҜдәҲжғігҒ•гӮҢгҒҹгӮӮгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖж¬ЎгҒ«еӣіпјҷгҒ®гӮўгӮҜгғҶгӮЈгғ–гғ©гӮёгӮЁгғјгӮҝгғјжҠөжҠ—еҷЁжҺҘз¶ҡгӮ’иҰӢгӮӢгҖӮ

8.2О©пјҲйқ’з·ҡпјүгҒ§гҒҜдёҰеҲ—й§ҶеӢ•зү№жҖ§гҒ«иҝ‘гҒҸгҒӘгӮҠгҖҒ100О©пјҲз·‘з·ҡпјүгҒ§гҒҜOpenзү№жҖ§гҒ«иҝ‘гҒҘгҒ„гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ22О©пјҲж°ҙиүІз·ҡпјүгҖҒ56О©пјҲиөӨз·ҡпјүгҒ§гҒҜгҒ“гҒ®дёӯй–“гҒ®зү№жҖ§гҒЁгҒӘгӮӢгҒҢгҖҒдёӯйҹіеҹҹгҒ®еў—еҠ гӮ’жҠ‘гҒҲдҪҺйҹіеҹҹгӮ’еў—еј·гҒҷгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶзӣ®зҡ„гҒӢгӮүгҒҜ56О©пјҲиөӨз·ҡпјүгҒҢйҒ©гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒЁжҖқгӮҸгӮҢгӮӢгҖӮ

гҖҖе®ҹйҡӣгҒ«йҹіжҘҪгӮ’и©ҰиҒҙгҒ—гҒҹзөҗжһңгҒ§гӮӮгҖҒжҳҺгӮүгҒӢгҒ«56О©жҺҘз¶ҡзҠ¶ж…ӢгҒҢдҪҺйҹіеҹҹгҒ®гғ¬гӮ№гғқгғігӮ№гҒҢиүҜгҒҸгҖҒеҠӣеј·гҒ„гғҷгғјгӮ№гӮ’иҒҙгҒҸгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгҒҹгҖӮгҒ—гҒҹгҒҢгҒЈгҒҰR1гҒ®жңҖйҒ©жҠөжҠ—еҖӨгҒҜ56О©пјҲ-26dBпјүгҒЁеҲӨж–ӯгҒ•гӮҢгҒҹгҖӮ

гҖҖе…ҲгҒ«зӨәгҒ—гҒҹгӮӨгғігғ”гғјгғҖгғігӮ№зү№жҖ§гҒ§гҒҜ56О©жҺҘз¶ҡзҠ¶ж…ӢгҒ§гҒҜгғЎгӮӨгғігғҰгғӢгғғгғҲгҒ®foгҒ§гҒ®гғ”гғјгӮҜгҒЁгӮөгғ–гғҰгғӢгғғгғҲгҒЁгҒ®еҗҲжҲҗзү№жҖ§гҒ§гҒӮгӮӢдёӯдҪҺйҹіеҹҹгҒ«гҒӮгӮӢпј’гҒӨзӣ®гҒ®гғ”гғјгӮҜгӮӨгғігғ”гғјгғҖгғігӮ№еҖӨгҒҢгҒ»гҒјеҗҢж§ҳгҒӘеҖӨгҒ®пј’еұұзү№жҖ§гҒЁгҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒҢгҖҒ

гҒ“гҒ®гӮӨгғігғ”гғјгғҖгғігӮ№зү№жҖ§гҒ®зү№еҫҙгҒӢгӮүжңҖйҒ©гҒӘжҺҘз¶ҡжҠөжҠ—еҖӨR1гӮ’еҲӨж–ӯгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгӮӢгҒӢгӮӮгҒ—гӮҢгҒӘгҒ„гҖӮ

гҖҖгҒқгӮҢгҒ§гҒҜгҖҒеҹәзӨҺе®ҹйЁ“гҒҜгҒ“гҒ®гҒҸгӮүгҒ„гҒ«гҒ—гҒҰпј–пј•еҸ·ж©ҹгҒ®иЈҪдҪңгӮ’йҖІгӮҒгӮҲгҒҶгҖӮ

|

пј“пјҺиЁӯиЁҲ |

гҖҖеҹәзӨҺе®ҹйЁ“гҒ«з”ЁгҒ„гҒҹпј•пј’еҸ·ж©ҹгҒҜ10cmгғ•гғ«гғ¬гғігӮёгғҰгғӢгғғгғҲгӮ’жҗӯијүгҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгҒҢгҖҒжң¬ж©ҹгҒҜгӮҲгӮҠгӮігғігғ‘гӮҜгғҲгҒ«гҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҖҒ8cmгғ•гғ«гғ¬гғігӮёгғҰгғӢгғғгғҲгӮ’дҪҝз”ЁгҒҷгӮӢгҖӮ

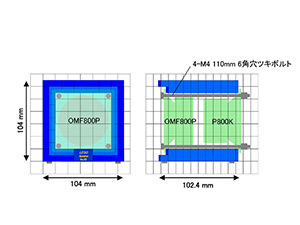

гҖҖиЁӯиЁҲгҒ—гҒҹпј–пј•еҸ·ж©ҹгҒ®ж§ӢйҖ еӣігӮ’еӣіпј‘пјҗгҒ«зӨәгҒҷгҖӮ

гғЎгӮӨгғігғҰгғӢгғғгғҲгҒ«гҒҜпј–пј”еҸ·ж©ҹгҒЁеҗҢж§ҳгҒ«StereoиӘҢд»ҳеұһгҒ®OMF800PпјҲеҶҷзңҹпј“пјүгӮ’йҒёжҠһгҒ—гҒҹгҖӮпјҲз§ҒгҒҜгҒ“гҒ®гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгӮ’гҒ„гҒҸгҒӨиіје…ҘгҒ—гҒҹгҒ“гҒЁгҒ гӮҚгҒҶгғ»гғ»гғ»пјү

гҖҖгӮөгғ–гғҰгғӢгғғгғҲгҒ«гҒҜе®үдҫЎгҒӘFOSTEXгҒ®P800KпјҲеҶҷзңҹпј”пјүгӮ’дҪҝгҒҶгҖӮиғҢйқўжҗӯијүгҒ§й«ҳдҫЎгҒӘгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒҜгӮӮгҒЈгҒҹгҒ„гҒӘгҒ„гҒ—гҖҒжӯЈж–№еҪўгҒ®гғ•гғ©гғігӮёгҒҢгҖҒгҒ“гҒ®гғҸгӮігҒ«гғһгӮҰгғігғҲгҒҷгӮӢгҒ®гҒ«йғҪеҗҲгҒҢиүҜгҒ„гҒ®гҒ гҖӮ

гҖҖж§ӢйҖ зҡ„гҒ«гҒҜпј•пј’еҸ·ж©ҹгҒЁеҗҢж§ҳгҒ«LEGOгҒ§иЈҪдҪңгҒ—гҒҹгӮӯгғҘгғјгғ–гҒ®еүҚеҫҢгҒ«й•·гҒ„иІ«йҖҡгғңгғ«гғҲгҒ§гғЎгӮӨгғігғҰгғӢгғғгғҲгҒЁгӮөгғ–гғҰгғӢгғғгғҲгӮ’еҜҫеҗ‘гҒ—гҒҰеӣәе®ҡгҒ—гҒҹгӮӮгҒ®гҒ гҖӮ

гғҗгғғгғ•гғ«гғ‘гғҚгғ«гҒҢз„ЎгҒҸгҖҒгғҰгғӢгғғгғҲгӮ’еј·еӣәгҒ«еӣәе®ҡгҒ§гҒҚгӮӢгҒ“гҒ®ж§ӢйҖ гҒҜиЈҪдҪңгҒҢе®№жҳ“гҒӘзӮ№гӮӮе„ӘгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгҒ гҒҢгҖҒпј”жң¬гҒ®гғңгғ«гғҲгӮ’з· гӮҒгҒҷгҒҺгӮӢгҒЁзӯҗдҪ“гҒ«жӯӘгҒҢз”ҹгҒҳгҒҰйҹігҒҢеҠЈеҢ–гҒҷгӮӢгҒ®гҒ§жіЁж„ҸгҒҢеҝ…иҰҒгҒ гҖӮ

гҖҖгҒ“гҒ®зӢӯгҒ„гғҸгӮігҒ®дёӯгҒ«гӮўгӮҜгғҶгӮЈгғ–гғ©гӮёгӮЁгғјгӮҝгғјгҒ®еӣһи·Ҝзҙ еӯҗгҒ§гҒӮгӮӢжҠөжҠ—еҷЁгҒЁгӮігғігғҮгғігӮөгғјгӮ’еҶ…и”өгҒҷгӮӢгҒҢгҖҒжңҖйҒ©иӘҝж•ҙгҒ®гҒҹгӮҒгҒ«д»ҳгҒ‘еӨүгҒҲгӮӢеҝ…иҰҒгҒҢгҒӮгӮӢгҖӮ

гҒқгҒ“гҒ§гҖҒдёҖж—ҰгҖҒгғЎгӮӨгғігҒЁгӮөгғ–гғҰгғӢгғғгғҲгҒӢгӮүгғҖгӮӨгғ¬гӮҜгғҲгҒ«й…Қз·ҡгӮ’еј•гҒҚеҮәгҒ—гҒҰгҒҠгҒ„гҒҰгҖҒеӨ–йғЁжҺҘз¶ҡгҒ§иӘҝж•ҙдҪңжҘӯгӮ’иЎҢгҒ„гҖҒиӘҝж•ҙе®ҢдәҶгҒ®еҫҢгҒ«еҶ…и”өгҒҷгӮӢж–№йҮқгҒЁгҒ—гҒҹгҖӮ

гҒӘгҒҠгҖҒжң¬ж©ҹгҒҜгҒЁгҒҰгӮӮгӮігғігғ‘гӮҜгғҲгҒ§гҒӮгӮӢгҒҹгӮҒгҖҒгӮҝгғјгғҹгғҠгғ«гҒ®дҪҝз”ЁгҒҢйӣЈгҒ—гҒ„гҖӮгҒ“гҒ®гҒҹгӮҒеҒҙйқўгҒ®з©ҙгҒӢгӮүзӣҙжҺҘгғҜгӮӨгғӨгғјгӮ’еј•гҒҚеҮәгҒҷгҒ“гҒЁгҒ«гҒ—гҒҹгҖӮ

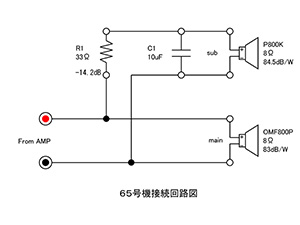

гҖҖжң¬ж©ҹгҒ®еӣһи·ҜеӣігӮ’еӣіпј‘пј‘гҒ«зӨәгҒҷгҖӮгҒҫгҒҹгҖҒеҹәжң¬д»•ж§ҳгҒЁдҪҝз”ЁгҒҷгӮӢгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒ®д»•ж§ҳгӮ’д»ҘдёӢгҒ«зӨәгҒҷгҖӮ

пјңпј–пј•еҸ·ж©ҹгҖҖеҹәжң¬д»•ж§ҳпјһпјҲжңҖзөӮиӘҝж•ҙеҖӨпјү

гҖҖгғ» еҪўејҸпјҡгғҹгғӢгӮӯгғҘгғјгғ–гӮўгӮҜгғҶгӮЈгғ–гғ©гӮёгӮЁгғјгӮҝгғјгӮ·гӮ№гғҶгғ

гҖҖгғ» ж–№ејҸпјҡгӮўгӮҜгғҶгӮЈгғ–гғ©гӮёгӮЁгғјгӮҝгғјж–№ејҸ

гҖҖгғ» зө„гҒҝз«ӢгҒҰж–№жі•пјҡгғӣгғӘгӮҫгғігӮҝгғ«гӮҝгӮӨгғ—пјҲж°ҙе№ізө„гҒҝз«ӢгҒҰпјү

гҖҖгғ» гӮЁгғігӮҜгғӯгғјгӮёгғЈж–№ејҸпјҡпј’гғҰгғӢгғғгғҲеҜҫеҗ‘й…ҚзҪ®еҜҶй–үеһӢ

гҖҖгғ» гғЎгӮӨгғігғҰгғӢгғғгғҲпјҡFOSTEX 8cmгӮўгғ«гғҹгӮігғјгғігғ•гғ«гғ¬гғігӮёOMF800P

гҖҖгғ» гӮўгӮҜгғҶгӮЈгғ–гғ©гӮёгӮЁгғјгӮҝгғјпјҡFOSTEX 8cmгғҡгғјгғ‘гғјгӮігғјгғігғ•гғ«гғ¬гғігӮёP800K

гҖҖгғ» еӨ–еҪўеҜёжі•пјҡW104mmгҖҖH104mmгҖҖD102.4mm

гҖҖгғ» е®ҹеҠ№еҶ…е®№з©Қпјҡ0.2гғӘгғғгғҲгғ«д»ҘдёӢ

гҖҖгғ» гӮўгӮҜгғҶгӮЈгғ–гғ©гӮёгӮЁгғјгӮҝгғјж©ҹиғҪжёӣиЎ°жҠөжҠ—еҖӨпјҡ33О©пјҲ-14.2dBпјү

гҖҖгғ» гӮөгғ–гғҰгғӢгғғгғҲLPFпјҡ10uFпјҲ500Hz -3dB -3dB/octпјү

гҖҖгғ» гӮ·гӮ№гғҶгғ гӮӨгғігғ”гғјгғҖгғігӮ№пјҡ6.5О©

гҖҖ

пјңOMF800PгҖҖд»•ж§ҳпјһ

гҖҖгғ» еҪўејҸпјҡ8cmгӮўгғ«гғҹгӮігғјгғігғ•гғ«гғ¬гғігӮёпјҲгӮўгғ«гғҹеҲҮеүҠгғ•гӮ§гӮӨгӮәгғ—гғ©гӮ°пјү

гҖҖгғ» гӮӨгғігғ”гғјгғҖгғігӮ№пјҡ8О©

гҖҖгғ» жңҖдҪҺе…ұжҢҜе‘Ёжіўж•°пјҡ117Hz

гҖҖгғ» еҶҚз”ҹе‘Ёжіўж•°еёҜеҹҹпјҡfoпҪһ32kHz

гҖҖгғ» еҮәеҠӣйҹіең§гғ¬гғҷгғ«пјҡ83dB/WпјҲ1mпјү

гҖҖгғ» е…ҘеҠӣпјҲNOMпјүпјҡ5W

гҖҖгғ» moпјҡ2.38g

гҖҖгғ» Qoпјҡ0.64

гҖҖгғ» иіӘйҮҸпјҡ320g

гҖҖ

пјңP800KгҖҖд»•ж§ҳпјһ

гҖҖгғ» еҪўејҸпјҡ8cmгғҡгғјгғ‘гғјгӮігғјгғігғ•гғ«гғ¬гғігӮё

гҖҖгғ» гӮӨгғігғ”гғјгғҖгғігӮ№пјҡ8О©

гҖҖгғ» жңҖдҪҺе…ұжҢҜе‘Ёжіўж•°пјҡ115Hz

гҖҖгғ» еҶҚз”ҹе‘Ёжіўж•°зҜ„еӣІпјҡfoпҪһ18kHz

гҖҖгғ» еҮәеҠӣйҹіең§гғ¬гғҷгғ«пјҡ84.5dB/WпјҲ1mпјү

гҖҖгғ» е…ҘеҠӣпјҲMus.пјүпјҡ24W

гҖҖгғ» moпјҡ2.2g

гҖҖгғ» Qoпјҡ0.99

гҖҖгғ» иіӘйҮҸпјҡ261g

гҖҖ

|

пј”пјҺиЈҪдҪң |

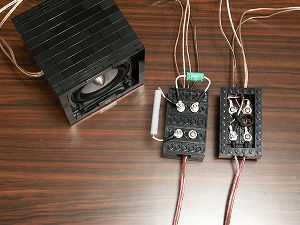

гҖҖеҶҷзңҹпј•гҒ«жң¬ж©ҹгҒ®е…ЁйғЁе“ҒгӮ’зӨәгҒҷгҖӮLEGOйғЁе“ҒгҒҜгғ•гғ¬гғјгғ жһ гҒ—гҒӢгҒӘгҒ„гҒҢгҖҒжңҖйҒ©еӣһи·ҜжӨңиЁҺгҒ®гҒҹгӮҒгҒ®зҙ еӯҗжҺҘз¶ҡBOXгҒЁд»®жҺҘз¶ҡгӮұгғјгғ–гғ«гҒҢжң¬ж©ҹгҒ®зү№еҫҙзҡ„гҒӘйғЁе“ҒгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮзү№ж®ҠйғЁе“ҒгҒЁгҒӘгӮӢ110mmгҒ®й•·гҒ„M4 пј–и§’з©ҙд»ҳгғңгғ«гғҲгӮӮз”Ёж„ҸгҒ—гҒҹгҖӮ

гҖҖгғ•гғ¬гғјгғ пјҲеҶҷзңҹпј–пјүгҒҜ10cmгӮӯгғҘгғјгғ–гҒ®гҒҹгҒ гҒ®жһ гҒ гҒҢгҖҒеҶ…йқўгҒҜдёҒеҜ§гҒ«гғһгӮ№гӮӯгғігӮ°гғҶгғјгғ—гҒ§еҮҰзҗҶгҒ—гҒҰгҒӮгӮӢгҖӮ

гғӘгӮўгҒ«гғһгӮҰгғігғҲгҒҷгӮӢP800KгҒҜеӣӣи§’гҒ„гғ•гғ©гғігӮёгҒ§гҒҙгҒЈгҒҹгӮҠгҒӘгҒ®гҒ гҒҢгҖҒгғ•гғӯгғігғҲгғһгӮҰгғігғҲгҒ®OMF800PгҒҜеҗҢгҒҳ8cmгғ•гғ«гғ¬гғігӮёгҒ§гӮӮгғ•гғ©гғігӮёгҒ®гӮөгӮӨгӮәгҒҢеӨ§гҒҚгҒ„гҒ®гҒ§гҖҒиӢҘе№ІLEGOгғ–гғӯгғғгӮҜгҒ®е№ІжёүйғЁеҲҶгҒ«еҠ е·ҘгӮ’ж–ҪгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

гҖҖеүҚйқўгҒҜгӮЁгғғгӮёд»ҳгҒҚгҒ®гғ¬гғҲгғӯгғҮгӮ¶гӮӨгғігҖӮеә•йқўгҒ«гҒҜе°ҸгҒ•гҒӘгӮҙгғ и¶ігӮ’иІјгӮҠд»ҳгҒ‘гҖҒеҶҷзңҹгҒ§гҒҜиҰӢгҒҲгҒӘгҒ„гҒҢеҒҙйқўгҒ«гҒҜгғҜгӮӨгғӨгғјеј•гҒҚеҮәгҒ—з”ЁгҒ®з©ҙгҒҢиЁӯгҒ‘гҒҰгҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖеҶҷзңҹпј—гҒҢзҙ еӯҗжҺҘз¶ҡBOXгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮиӘҝж•ҙз”ЁгҒ®гӮёгӮ°гҒ§гҒӮгӮҠгҖҒжңҖйҒ©еҢ–дҪңжҘӯеҫҢгҒ«гҒҜеӨ–гҒ•гӮҢгӮӢгӮӮгҒ®гҒ гҖӮ

гӮўгғігғ—гҒӢгӮүгҒ®гғҗгғҠгғҠгғ—гғ©гӮ°й…Қз·ҡгҒ«жҺҘз¶ҡгҒ§гҒҚгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гғҗгғҠгғҠгӮёгғЈгғғгӮҜд»ҳгҒҚгғҜгӮӨгғӨгғјгӮ’з”Ёж„ҸгҒ—гҒҹгҖӮ

гҖҖеҶҷзңҹпјҳгҒҜй…Қз·ҡз”ЁгҒ®гғҜгӮӨгғӨгғјйЎһгҖҒиӘҝж•ҙз”ЁгӮӮгҒӮгӮӢгҒ®гҒ§йҮҸгҒҢеӨҡгҒ„гҖӮеҶҷзңҹпјҷгҒҜгғҚгӮёйЎһгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖжҠөжҠ—еҖӨжңҖйҒ©еҢ–иӘҝж•ҙгҒ®гҒҹгӮҒгҒ«жә–еӮҷгҒ—гҒҹжҠөжҠ—еҷЁпјҲеҶҷзңҹпј‘пјҗпјүгҒҜ8.2О©гҖҒ12О©гҖҒ22О©гҖҒ33О©гҖҒ47О©гҖҒ56О©гҖҒ82О©гҖҒ100О©гҒ®пјҳзЁ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒҷгҒ№гҒҰгӮўгғігғ—гҒ«гӮ·гғӘгғјгӮәгҒ«е…ҘгӮӢгҒ®гҒ§йӣ»еҠӣжҠөжҠ—еҷЁгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгӮөгғ–гғҰгғӢгғғгғҲLPFгҒ®гӮігғігғҮгғігӮөгғјгҒҜ10uFгҒЁгҒ—гҒҹгҖӮ

гҖҖжң¬ж©ҹгҒҜзө„гҒҝз«ӢгҒҰдҪңжҘӯгӮӮе®№жҳ“гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгӮӮгҒЁгӮӮгҒЁз°ЎеҚҳLEGOгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгҒЁгҒ—гҒҰдјҒз”»гҒ—гҒҹпј•пј’еҸ·ж©ҹгҒЁеҗҢгҒҳж§ӢйҖ гҒӘгҒ®гҒ§LEGOгғ•гғ¬гғјгғ гҒ®еүҚеҫҢгӮ’гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒ§жҢҹгҒҝгҖҒиІ«йҖҡгғңгғ«гғҲгҒ§еӣәе®ҡгҒҷгӮӢгҒ гҒ‘гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖгҒҫгҒҡгҒҜгғ•гғ¬гғјгғ гҒ®з©ҙгҒ«иӘҝж•ҙз”ЁгҒ®гғҜгӮӨгғӨгғјгӮ’йҖҡгҒ—гҒҰпјҲеҶҷзңҹпј‘пј‘пјүгғЎгӮӨгғігғҰгғӢгғғгғҲгӮ’еүҚйқўгҒ«иЈ…зқҖгҒҷгӮӢпјҲеҶҷзңҹпј‘пј’пјүгҖӮ

гҖҖж¬ЎгҒ«гӮөгғ–гғҰгғӢгғғгғҲгӮ’е…ұз· гӮҒгҒ§пј”жң¬гҒ®иІ«йҖҡгғңгғ«гғҲгҒ§з· гӮҒд»ҳгҒ‘гӮӢгҒҢгҖҒзө„гҒҝз«ӢгҒҰжҷӮгҒ®жіЁж„ҸгҒҜе…ҲгҒ«гӮӮиҝ°гҒ№гҒҹгҒҢгҖҒгҒ“гҒ®гғңгғ«гғҲгӮ’з· гӮҒгҒҷгҒҺгӮӢгҒЁгғ•гғ¬гғјгғ гҒ«жӯӘгҒҢз”ҹгҒҳгҒҰйҹігҒҢжӮӘгҒҸгҒӘгӮӢгҒ“гҒЁгҒЁгҖҒгғңгғ«гғҲгҒ®йіҙгҒҚгӮ’жҠ‘гҒҲгӮӢгҒҹгӮҒгҒ«зІҳзқҖгғҶгғјгғ—гҒ§жӯўгӮҒгҒҰгҒҠгҒҸгҒ“гҒЁгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҒҫгҒҹгҖҒгҒ“гҒ®иІ«йҖҡгғңгғ«гғҲгҒҜз·©гҒҝжҳ“гҒ„гҒ®гҒ§гғҖгғ–гғ«гғҠгғғгғҲгҒҜеҝ…й ҲгҒ§гҒӮгӮӢпјҲеҶҷзңҹпј‘пј“пјүгҖӮ

гҖҖиӘҝж•ҙзҠ¶ж…ӢгҒ®гҒҹгӮҒгҖҒгғЎгӮӨгғігҖҒгӮөгғ–зӢ¬з«ӢгҒ—гҒҰгғҜгӮӨгғӨгғјгҒҢеј•гҒҚеҮәгҒ—гҒҰгҒӮгӮӢпјҲеҶҷзңҹпј‘пј”пјүгҖӮ

гҖҖзө„гҒҝз«ӢгҒҰгҒ®е®ҢдәҶгҒ—гҒҹпј–пј•еҸ·ж©ҹгҒ®еӨ–иҰігӮ’еҶҷзңҹпј‘пј•гҖҒпј‘пј–гҒ«зӨәгҒҷгҖӮ

10cmгӮӯгғҘгғјгғ–гҒ®и¶…гғҹгғӢгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгӮ·гӮ№гғҶгғ гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮLEGOгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгҒ«дјјеҗҲгҒҶгӮӯгғҘгғјгғҲгҒӘж„ҸеҢ гҒ«гҒӘгҒЈгҒҹгҖӮ

гҖҖгҒӘгҒҠгҖҒиғҢйқўгҒ«гҒҜпј”жң¬гҒ®иІ«йҖҡгғңгғ«гғҲе…Ҳз«ҜгҒҢйЈӣгҒіеҮәгҒҷгҒҢгҖҒгҒ“гҒ®гҒҫгҒҫгҒ§гҒҜеҚұйҷәгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒ“гҒ®еҶҷзңҹгҒ«гҒҜгҒӘгҒ„гҒҢжЁ№и„ӮиЈҪгҒ®M4иўӢгғҠгғғгғҲгӮ’з”Ёж„ҸгҒ—гҒҰе®үе…ЁгҒ«еҮҰзҗҶгҒ—гҒҹгҖӮ

гҖҖзҙ еӯҗжҺҘз¶ҡBOXгӮ’зө„гҒҝз«ӢгҒҰгӮӢпјҲеҶҷзңҹпј‘пј—пјүгҖӮ

гӮўгғігғ—гҒ«гҒӨгҒӘгҒҗгғҗгғҠгғҠгӮёгғЈгғғгӮҜгғҜгӮӨгғӨгғјгҒЁпј”з®ҮжүҖгҒ®еҸ–гӮҠд»ҳгҒ‘з©ҙгҒ«жҠөжҠ—еҷЁгҖҒгӮігғігғҮгғігӮөгғјгӮ’жҗӯијүгҒҷгӮӢдёӯз¶ҷжҺҘз¶ҡгӮёгӮ°гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖй…Қз·ҡзҠ¶ж…ӢгҒҜеҶҷзңҹпј‘пјҳгҒ®гӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгӮӢгҖӮдёҠйқўгҒ®гғҠгғғгғҲгӮ’еӨ–гҒҷгҒ гҒ‘гҒ§е®№жҳ“гҒ«жҠөжҠ—еҷЁгҒ®дәӨжҸӣгҒҢеҸҜиғҪгҒӘгҒ®гҒ гҖӮ

|

пј•пјҺиӘҝж•ҙ |

гҖҖзҙ еӯҗжҺҘз¶ҡBOXгӮ’еҲ©з”ЁгҒ—гҒҰгӮөгғ–гғҰгғӢгғғгғҲгҒ®гӮўгғғгғҶгғҚгғјгӮҝгғјжҠөжҠ—еҖӨгӮ’еӨүгҒҲгҒӘгҒҢгӮүи©ҰиҒҙгӮ’иЎҢгҒҶгҖӮ

е°Ӯз”ЁгҒ®иӘҝж•ҙгӮёгӮ°гӮ’дҪңгҒЈгҒҹгҒ®гҒ§е®№жҳ“гҒ«дҪңжҘӯгҒҢиЎҢгҒҲгӮӢгҖӮгҒҫгҒҡгҒҜLPFгҒ®гӮігғігғҮгғігӮөгғјгҒ®з„ЎгҒ„зҠ¶ж…ӢгҒ§жҠөжҠ—еҷЁгҒ®гҒҝгҒ®еӨүеҢ–гӮ’иҰӢгҒҰгҒҝгӮҲгҒҶгҖӮ

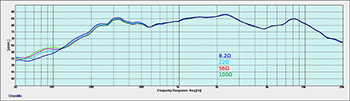

гҖҖжҠөжҠ—еҖӨгҒҜе…ҲгҒ«зӨәгҒ—гҒҹпјҳзЁ®йЎһгӮ’и©ҰгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒҢгҖҒгҒ“гҒ®гҒҶгҒЎжҠөжҠ—гҒӘгҒ—гҒ®OpenгҒЁ8.2О©гҖҒ22О©гҖҒ33О©гҖҒ56О©гҖҒ100О©гҒ®гӮӨгғігғ”гғјгғҖгғігӮ№зү№жҖ§гӮ’еӣіпј‘пј’пҪһпј‘пј—гҒ«зӨәгҒҷгҖӮ

OpenгӮӨгғігғ”гғјгғҖгғігӮ№зү№жҖ§

R1пјҡ8.2О©гӮӨгғігғ”гғјгғҖгғігӮ№зү№жҖ§

R1пјҡ22О©гӮӨгғігғ”гғјгғҖгғігӮ№зү№жҖ§

R1пјҡ33О©гӮӨгғігғ”гғјгғҖгғігӮ№зү№жҖ§

R1пјҡ56О©гӮӨгғігғ”гғјгғҖгғігӮ№зү№жҖ§

R1пјҡ100О©гӮӨгғігғ”гғјгғҖгғігӮ№зү№жҖ§

гҖҖеӣіпј‘пј’гҒ®OpenзҠ¶ж…ӢгҖҒгҒӨгҒҫгӮҠгӮ·гғігғ—гғ«гҒӘгғ‘гғғгӮ·гғ–гғ©гӮёгӮЁгғјгӮҝгғјгҒ®зү№жҖ§гҒ§гҒҜ110HzгҒ«гғЎгӮӨгғігғҰгғӢгғғгғҲгҒ®foе…ұжҢҜгҒҢеӨ§гҒҚгҒҸеҮәгҒҰгҒҠгӮҠгҖҒиҮӘз”ұгҒ«гғҰгғӢгғғгғҲгҒҢеӢ•гҒ„гҒҰгҒ„гӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгӮҸгҒӢгӮӢгҖӮ

еҲ¶еӢ•гҒ®гҒӘгҒ„зҠ¶ж…ӢгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ300HzгҒ«гӮөгғ–гғҰгғӢгғғгғҲгҒЁгҒ®ж©ҹжў°зҡ„зөҗеҗҲгҒ«гӮҲгӮӢеҗҲжҲҗе…ұжҢҜзү№жҖ§гҒҢиҰӢгҒҲгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

гҖҖеӣіпј‘пј“гҒ®R1пјҡ8.2О©гҒ§гҒҜгғЎгӮӨгғігғҰгғӢгғғгғҲгҒ®foе…ұжҢҜзӮ№гҒҢеӨ§гҒҚгҒҸгғҖгғігғ—гҒ•гӮҢгҖҒеј·еҠӣгҒ«еҲ¶еӢ•гҒҢгҒӢгҒӢгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгӮөгғ–гғҰгғӢгғғгғҲгҒҜ-6dBгҒ§еҗҢзӣёгҒ«й§ҶеӢ•гҒ•гӮҢгӮӢгҒҹгӮҒеӨ§гҒҚгҒӘиғҢең§гҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒ гҖӮ

300HzгҒ®еҗҲжҲҗе…ұжҢҜзӮ№гҒҜйӣ»ж°—зҡ„зөҗеҗҲгҒҢеҠ гӮҸгӮӢгҒҢгҖҒе…ЁдҪ“гҒ®гӮӨгғігғ”гғјгғҖгғігӮ№гҒҢ8О©гҒӢгӮү5.5О©гҒ«дҪҺдёӢгҒ—гҒҹгҒ“гҒЁгӮ’иҖғж…®гҒҷгӮӢгҒЁгҒ»гҒјеӨүеҢ–гҒҢз„ЎгҒ„гҒ“гҒЁгҒҢгӮҸгҒӢгӮӢгҖӮ

гҖҖеӣіпј‘пј•гҒ®33О©гҒ§гҒҜгғЎгӮӨгғіfoзӮ№гҒ®е…ұжҢҜгғҖгғігғ—гҒҢжёӣгҒЈгҒҰгғ”гғјгӮҜгҒҢдёҠжҳҮгҒ—гҖҒгғҷгғјгӮ№гҒ®гӮӨгғігғ”гғјгғҖгғігӮ№дёҠжҳҮгҒЁе…ұгҒ«300HzгҒ®еҗҲжҲҗе…ұжҢҜзӮ№гҒЁгҒ»гҒјеҗҢгҒҳгӮӨгғігғ”гғјгғҖгғігӮ№еҖӨгҒЁгҒӘгҒЈгҒҹгҖӮгҒҹгҒ гҒ—QеҖӨгҒҜз•°гҒӘгӮӢгҖӮ

гҖҖеӣіпј‘пј—гҒ®100О©гҒ§гҒҜгҒ•гӮүгҒ«гғЎгӮӨгғіfoе…ұжҢҜгҒҢдёҠжҳҮгҒ—гҖҒOpenзү№жҖ§гҒ«иҝ‘гҒҘгҒ„гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮеӣіпј‘пј”гҖҒпј‘пј–гҒ®22О©гҖҒ56О©гҒҜгҒ“гҒ®дёӯй–“гҒ®зү№жҖ§еӨүеҢ–гҒҢиҰӢгҒҰеҸ–гӮҢгӮӢгҖӮ

гҖҖе…ҲгҒ«иЎҢгҒЈгҒҹпј•пј’еҸ·ж©ҹгҒ§гҒ®еҹәзӨҺе®ҹйЁ“гҒ®зөҗжһңгҒӢгӮүгҖҒгӮӨгғігғ”гғјгғҖгғігӮ№зү№жҖ§гҒҢгғҗгғ©гғігӮ№гҒ—гҒҹпј’еұұгҒ«гҒӘгӮӢ33О©гҒҢжңҖйҒ©гҒӘжҠөжҠ—еҖӨгҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒӢгҒЁжҺЁжё¬гҒ§гҒҚгӮӢгҖӮ

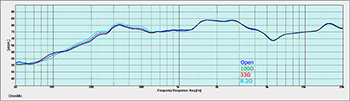

гҖҖе‘Ёжіўж•°зү№жҖ§гӮ’еӣіпј‘пјҳгҒ«зӨәгҒҷгҖӮ

зү№жҖ§гҒҜOpenгҒЁжҠөжҠ—еҖӨ8.2О©гҖҒ33О©гҖҒ100О©гҒ®гӮӮгҒ®гӮ’гғ—гғӯгғғгғҲгҒ—гҒҹгҖӮ

гҖҖR1пјҡOpenгҒ®гғ‘гғғгӮ·гғ–гғ©гӮёгӮЁгғјгӮҝгғјеӢ•дҪңпјҲйқ’з·ҡпјүгҒ§гҒҜ100Hzд»ҳиҝ‘гҒ«гӮөгғ–гғҰгғӢгғғгғҲгҒӢгӮүгҒ®ж”ҫе°„гҒЁжҖқгӮҸгӮҢгӮӢеў—еј·гҒҢгҒӮгӮӢгҒҢгҖҒ200Hzд»ҳиҝ‘гҒҜдҪҺдёӢгҒ—гҒҰгҒҠгӮҠгғЎгӮӨгғігғҰгғӢгғғгғҲгҒ®иғҢең§гҒҢе°ҸгҒ•гҒ„гҒҹгӮҒгҒ«дҪҺйҹіеҹҹгҒ®еҮәеҠӣгҒҢиҗҪгҒЎгҒҰгҒ„гӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгӮҸгҒӢгӮӢгҖӮ

гҖҖR1пјҡ100О©гҒ®е‘Ёжіўж•°зү№жҖ§пјҲз·‘з·ҡпјүгҒ§гҒҜгҒЎгӮҮгҒЈгҒЁиҰӢгҒ«гҒҸгҒ„гҒҢгҖҒгҒ»гҒјOpenгҒЁеҗҢж§ҳгҒӘзү№жҖ§гҒ§гҒӮгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгӮҸгҒӢгӮҠгҖҒгӮӨгғігғ”гғјгғҖгғігӮ№зү№жҖ§гҒ«гӮӮзҸҫгӮҢгҒҹгҒҢгҖҒOpenгҒ«иҝ‘гҒ„еӢ•дҪңзҠ¶ж…ӢгҒ§гҒӮгӮӢгҒЁиЁҖгҒҲгӮӢгҖӮ

гҖҖ8.2О©гҒ®зү№жҖ§пјҲж°ҙиүІз·ҡпјүгҒ§гҒҜ200пҪһ500Hzд»ҳиҝ‘гҒ«жҳҺзўәгҒӘ3dBзЁӢеәҰгҒ®еў—еј·гҒҢгҒӮгӮҠгҖҒгҒ“гӮҢгҒҜгғЎгӮӨгғігғҰгғӢгғғгғҲгҒ®иғҢең§д»ҳеҠ гҒ®еҠ№жһңгҒЁгӮөгғ–гғҰгғӢгғғгғҲгҒӢгӮүгҒ®ж”ҫе°„гҒ«гӮҲгӮӢгӮӮгҒ®гҒЁжҖқгӮҸгӮҢгӮӢгҖӮ

гӮөгғ–гғҰгғӢгғғгғҲгҒҢиғҢйқўжҗӯијүгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҒҹгӮҒ2kHzд»ҘдёҠгҒ«гҒҜеҪұйҹҝгҒҢз„ЎгҒ„гҒҢгҖҒ1kHzд»ҳиҝ‘гҒ«иӢҘе№ІгҒ®гғ¬гӮ№гғқгғігӮ№дҪҺдёӢгҒҢиҰӢгӮүгӮҢгӮӢгҖӮгҒ“гӮҢгҒҜгғЎгӮӨгғігғҰгғӢгғғгғҲгҒЁгӮөгғ–гғҰгғӢгғғгғҲгҒ®дҪҚзӣёе№ІжёүгҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒӢгҒЁиҖғгҒҲгӮӢпјҲ1kHzгҒ§гҒҜ17cmгҒ§йҖҶдҪҚзӣёпјүгҖӮ

гҒ—гҒӢгҒ—гҖҒ100Hzд»ҳиҝ‘гҒ®гғ‘гғғгӮ·гғ–гғ©гӮёгӮЁгғјгӮҝгғјеӢ•дҪңгҒҜз„ЎгҒҸгҒӘгҒЈгҒҰгҒҠгӮҠгҖҒдёӯдҪҺйҹіеҹҹгҒ®еў—еј·гҒ—гҒҹпј’гғҰгғӢгғғгғҲеҜҶй–үеһӢгҒ«иҝ‘гҒ„зү№жҖ§гҒ«гҒӘгҒЈгҒҹгҖӮгҒ“гӮҢгҒ§гҒҜзү№гҒ«йҹійҮҸгҒ®еӨ§гҒҚгҒӘе ҙеҗҲгҒҜдҪҺйҹіеҹҹгҒҢдёҚи¶ігҒҷгӮӢгӮӮгҒ®гҒЁиҖғгҒҲгӮүгӮҢгӮӢгҖӮ

гҖҖ33О©пјҲиөӨз·ҡпјүгҒҜOpenгҒЁ8.2О©гҒ®дёӯй–“зҡ„гҒӘзү№жҖ§гҒ§гҒӮгӮҠгҖҒгғ‘гғғгӮ·гғ–гғ©гӮёгӮЁгғјгӮҝгғјеӢ•дҪңгҒЁпј’гғҰгғӢгғғгғҲеӢ•дҪңгҒҢгғҗгғ©гғігӮ№гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢзҠ¶ж…ӢгҒ§гҒӮгӮӢгҒЁжҖқгӮҸгӮҢгӮӢгҖӮ

гғЎгӮӨгғігғҰгғӢгғғгғҲгҒ«йҒ©еҲҮгҒӘиғҢең§гҒҢеҠ гӮҸгӮҠгҖҒгӮөгғ–гғҰгғӢгғғгғҲгҒӢгӮүгҒ®дёӯйҹіеҹҹгҒ®ж”ҫе°„гҒҢжҠ‘гҒҲгӮүгӮҢгҖҒгғ‘гғғгӮ·гғ–гғ©гӮёгӮЁгғјгӮҝгғјж”ҫе°„гӮӮиҰіеҜҹгҒ•гӮҢгӮӢгҖӮдҪҺйҹігҒ®еў—еј·гҒЁгҒ„гҒҶиҰізӮ№гҒӢгӮүгҒҜгҖҒгӮ„гҒҜгӮҠгҒ“гҒ®33О©жҺҘз¶ҡгҒҢжңҖйҒ©гҒ§гҒӮгӮӢгҒЁиҖғгҒҲгӮүгӮҢгӮӢгҒ®гҒ гҖӮ

гҖҖгҒ“гҒ®R1пјҡ33О©зҠ¶ж…ӢгҒ§гӮігғігғҮгғігӮөгғјC1гҒ«10uFгӮ’жҺҘз¶ҡгҒ—гҒҰгҒҝгҒҹпјҲеӣіпј‘пјҷпјүгҖӮгӮөгғ–гғҰгғӢгғғгғҲгҒҢиғҢйқўгҒ«гҒӮгӮӢгҒҹгӮҒзү№жҖ§гҒ«еӨүеҢ–гҒҜиҰӢгӮүгӮҢгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҖӮе‘Ёжіўж•°зү№жҖ§гӮ’жё¬е®ҡгҒҷгӮӢзЁӢеәҰгҒ®йҹійҮҸгғ¬гғҷгғ«гҒ§гҒҜгӮөгғ–гғҰгғӢгғғгғҲгҒ®LPFгҒ®еҠ№жһңгҒҜгҒӮгҒҫгӮҠз„ЎгҒ„гӮҲгҒҶгҒ гҖӮ

|

пј–пјҺи©ҰиҒҙ |

гҖҖжңҖйҒ©гҒӘжҠөжҠ—еҖӨгҒҢе®ҡгҒҫгҒЈгҒҹгҒ®гҒ§зҙ еӯҗжҺҘз¶ҡBOXгӮ’еӨ–гҒ—гҖҒзӢӯгҒ„зӯҗдҪ“еҶ…йғЁгҒ«жҠөжҠ—еҷЁгҒЁгӮігғігғҮгғігӮөгғјгӮ’еҸҺзҙҚгҒ—гҒҹгҖӮпјҲгҒ“гҒ®R1гҒҜйӣ»еҠӣжҠөжҠ—еҷЁгҒӘгҒ®гҒ§гӮөгӮӨгӮәгҒҢеӨ§гҒҚгҒҸиӢҰеҠҙгҒ—гҒҹпјү

гҖҖе®ҢжҲҗгҒ—гҒҹпј–пј•еҸ·ж©ҹгҒҜгҒ“гҒ®гӮөгӮӨгӮәгҒ«гҒ—гҒҰгҒҜгҒ—гҒЈгҒӢгӮҠгҒЁгҒ—гҒҹйҹігҒҢеҮәгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮе°‘гҒӘгҒҸгҒЁгӮӮд»–гҒ®гғҗгӮ№гғ¬гӮ№ж–№ејҸгӮ„еҜҶй–үеһӢгӮҲгӮҠгҒҜиүҜгҒ„гҒ®гҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒӢгҒЁжҖқгҒҶгҖӮ

иғҢйқўй…ҚзҪ®гҒ®гӮөгғ–гғҰгғӢгғғгғҲгҒҜдәҲжё¬гҒ®гҒЁгҒҠгӮҠгҖҒгғЎгӮӨгғігғҰгғӢгғғгғҲгҒ«еҜҫгҒҷгӮӢй«ҳйҹіеҹҹгҒ®е№ІжёүгӮӮе°‘гҒӘгҒҸгҖҒиүҜеҘҪгҒ«еӢ•дҪңгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгғЎгӮӨгғігғҰгғӢгғғгғҲгҒ«йҒёжҠһгҒ—гҒҹгӮўгғ«гғҹгӮігғјгғігҒ®гғ•гғ«гғ¬гғігӮёгғҰгғӢгғғгғҲгҒҢжҙ»гҒӢгҒ•гӮҢгӮӢж„ҹгҒҳгҒ гҖӮ

гҖҖпј–пј•еҸ·ж©ҹгҒҜгӮўгӮҜгғҶгӮЈгғ–гғ©гӮёгӮЁгғјгӮҝгғјж–№ејҸгҒ®жҺЎз”ЁгҒ«гӮҲгӮҠгҖҒ10cmгӮӯгғҘгғјгғ–гҒЁгҒ„гҒҶе°ҸгҒ•гҒӘгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгӮ·гӮ№гғҶгғ гҒӘгҒ®гҒ«гҖҒзөҗж§ӢгҒӘеӨ§йҹійҮҸгҒ§гӮӮйҹіжҘҪгӮ’жҘҪгҒ—гӮҒгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒҜгҒЁгҒҰгӮӮз—ӣеҝ«гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

|

пј—пјҺгҒҠгӮҸгӮҠгҒ« |

гҖҖгӮігғігғ‘гӮҜгғҲгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгӮ·гӮ№гғҶгғ гӮ’гӮӘгғӘгӮёгғҠгғ«жҠҖиЎ“гҒ§ж”№иүҜгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҜLEGOгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгҒ®ж°ёйҒ гҒ®гғҶгғјгғһгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒгҒЁгҒҰгӮӮйқўзҷҪгҒ„гҖӮгӮігӮ№гғҲзҡ„гҒ«гӮӮе®ҹз”Ёзҡ„гҒ«гӮӮгғЎгғӘгғғгғҲгҒҢеӨ§гҒҚгҒ„гҒ®гҒ гҖӮ

гҖҖгҒ гҒҢгҖҒгӮ„гҒҜгӮҠжң¬зү©гҒ®йҹігҒҜеӨ§еһӢгғўгғҮгғ«гҒ«гҒҜгҒӢгҒӘгӮҸгҒӘгҒ„гҖӮ

ж¬ЎгҒҜжң¬ж јгғўгғҮгғ«гӮ’йҖ гӮҠгҒҹгҒҸгҒӘгҒЈгҒҰгҒҚгҒҹгғ»гғ»гғ»гҖӮ

пјҲ2018.5.6пјү