|

LEGO SPEAKER 第56е ұ вүӘ第55е ұ 第57е ұвү« |

пј¬пјҘпј§пјҜгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгҒ®иЈҪдҪңгҖҖ第56е ұ

|

пј‘пјҺ гҒҜгҒҳгӮҒгҒ« |

гҖҖеүҚдҪңгҒ®пј–пј–еҸ·ж©ҹгҒҢжҹ”гӮүгҒӢгҒӘзҫҺгҒ—гҒ„йҹігҒ®гӮ·гӮ№гғҶгғ гҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҒ®гҒ§гҖҒж¬ЎгҒҜгғҸгғјгғүгҒ§гғҖгӮӨгғҠгғҹгғғгӮҜгҒӘгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгӮ·гӮ№гғҶгғ гҒ«гҒ—гҒҹгҒ„гҒЁиҖғгҒҲгҒҰгҒ„гҒҹгҖӮ

гҒқгӮ“гҒӘгҒЁгҒҚгҖҒSUNVALLEY audioгҒ®гғ–гғӯгӮ°гҒ§BELLTECHгҒЁгҒ„гҒҶгғЎгғјгӮ«гғјгҒ®гғҗгғјгғҒгӮ«гғ«гғ„гӮӨгғігӮ·гӮ№гғҶгғ гҒҢзҙ№д»ӢгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҹгҖӮгҒ“гҒ®еҶҷзңҹгӮ’иҰӢгҒҹгҒЁгҒҚгҒ«гҖҒгҒ“гӮҢгҒ пјҒгҒЁгӮӨгғігӮ№гғ‘гӮӨгӮўгҒ•гӮҢгҒҹгҖӮ

гҖҖгғҗгғјгғҒгӮ«гғ«гғ„гӮӨгғігғҮгӮ¶гӮӨгғігҒҜз§ҒгӮӮпј”пј”еҸ·ж©ҹпјҲLEGOгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгҒ®иЈҪдҪңгҖҖ第34е ұпјүгҒ§жҺЎз”ЁгҒ—гҒҹгҒ“гҒЁгҒҢгҒӮгӮӢгҒҢгҖҒпј’жң¬гҒ®гӮҰгғјгғҸгғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒ§гғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјгғҰгғӢгғғгғҲгӮ’дёҠдёӢгҒ«жҢҹгҒҝгҖҒд»®жғізҡ„гҒӘеҗҢи»ёгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒЁгҒ—гҒҰгҒ®еҠ№жһңгӮ’зӢҷгҒЈгҒҹж–№ејҸгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖдёҖиҲ¬зҡ„гҒ«пј’гӮҰгӮ§гӮӨж–№ејҸгҒ§гҒҜгӮҰгғјгғҸгғјгҒЁгғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјгҒ®жҗӯијүдҪҚзҪ®гҒ®йҒ•гҒ„гҒӢгӮүгҖҒйҹіеЈ°дҝЎеҸ·гҒ®дҪҚзӣёгҒ«д№ұгӮҢгҒҢз”ҹгҒҳгҒҰйҹіеғҸе®ҡдҪҚгҒҢжҗҚгҒӘгӮҸгӮҢгҒҹгӮҠгҖҒйҹіе ҙж„ҹгҒҢдҪҺдёӢгҒ—гҒҹгӮҠгҒҷгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶе•ҸйЎҢгҒҢгҒӮгӮӢгҖӮ

гҒ“гӮҢгӮ’и§ЈжұәгҒҷгӮӢжүӢж®өгҒЁгҒ—гҒҰеҗҢи»ёгғҰгғӢгғғгғҲпјҲгғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјгӮ’гӮҰгғјгғҸгғјгҒ®еүҚйқўдёӯеҝғгҒ«гғһгӮҰгғігғҲгҒҷгӮӢж–№ејҸпјүгҒҢгҒӮгӮӢгҒҢгҖҒгғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјгҒҢжҢҜеӢ•гҒ—гӮ„гҒҷгҒ„гҒЁгҒ„гҒҶе•ҸйЎҢгӮ„ж„ҸеҢ зҡ„гҒӘзӮ№пјҲеҘҪгҒҝгҒ«гӮҲгӮӢпјүгҒӢгӮүжҺЎз”ЁгҒ—гҒҹгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгӮ·гӮ№гғҶгғ гҒҜжҜ”ијғзҡ„е°‘гҒӘгҒ„гҖӮпјҲLEGOгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјдҪңдҫӢгҒ§гҒҜпј“пј‘еҸ·ж©ҹгҒӘгҒ©пјү

гҒ“гҒ®еҗҢи»ёгғҰгғӢгғғгғҲгҒ®гғЎгғӘгғғгғҲгӮ’д»®жғізҡ„гҒ«е®ҹзҸҫгҒҷгӮӢж–№ејҸгҒҢгғҗгғјгғҒгӮ«гғ«гғ„гӮӨгғігғҮгӮ¶гӮӨгғігҒӘгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖпј”пј”еҸ·ж©ҹгҒ§гҒҜгғҖгғ–гғ«гғҗгӮ№гғ¬гғ•ж–№ејҸгҒ®жҺЎз”ЁгӮ„гҖҒгғӘгӮўгғһгӮҰгғігғҲгҒ®йҹіе ҙеһӢгӮөгғ–гғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјгҒ®иҝҪеҠ гҒӘгҒ©е®ҹйЁ“зҡ„иҰҒзҙ гҒҢеӨҡгҒҸгҖҒжң¬ж јзҡ„гҒӘгғҗгғјгғҒгӮ«гғ«гғ„гӮӨгғіж–№ејҸгҒ§гҒҜгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҖӮ

д»ҠеӣһгҒҜгҒ“гҒ®ж–№ејҸгӮ’жң¬ж јзҡ„гҒ«е®ҹи·өгҒҷгӮӢгҒ®гҒ гҖӮ

|

пј’пјҺ иЁӯиЁҲ |

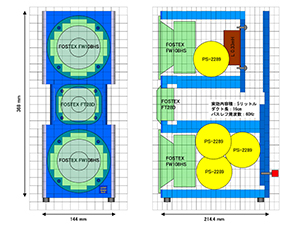

гҖҖгҒ•гҒЈгҒқгҒҸж§ӢйҖ еӣігӮ’жҸҸгҒ„гҒҰгҒҝгҒҹгҖӮпјҲеӣіпј‘пјү

гҖҖFOSTEXгҒ®еј·еҠӣгҒӘ10cmгӮҰгғјгғҸгғјпј’жң¬гҒ«гӮҪгғ•гғҲгғүгғјгғ гғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјгҒҢжҢҹгҒҫгӮҢгҒҹгғҗгғјгғҒгӮ«гғ«гғ„гӮӨгғігғҮгӮ¶гӮӨгғігҖӮ

зү№еҫҙгҒҜгғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјйғЁеҲҶгҒҢзөһгӮҠиҫјгҒҫгӮҢгҒҹгӮ№гғӘгғ гӮ·гӮ§гӮӨгғ—гғҮгӮ¶гӮӨгғігҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒ“гӮҢгҒҜй«ҳйҹіеҹҹгҒ®гӮЁгғғгӮёгҒ§гҒ®еӣһжҠҳйҹідҪҺжёӣгҒ«еҠ№жһңгҒҢгҒӮгӮӢгҒ гӮҚгҒҶгҖӮгғҗгғјгғҒгӮ«гғ«гғ„гӮӨгғіж–№ејҸгҒ®зӢҷгҒ„гҒҜжҳҺзўәгҒӘйҹіеғҸе®ҡдҪҚгҒ«гҒӮгӮӢгҒ®гҒ§гҖҒгҒ“гҒ®гӮҲгҒҶгҒӘе·ҘеӨ«гҒҜйҮҚиҰҒгҒ§гҒӮгӮӢгҒЁиҖғгҒҲгӮүгӮҢгӮӢгҖӮгӮӮгҒЎгӮҚгӮ“гҖҒгӮЁгғғгӮёгҒҜгӮ№гғӯгғјгғ—гғ–гғӯгғғгӮҜгҒ§гӮ«гғғгғҲгҒҷгӮӢгҖӮ

еҮ№йқўгӮ’жҢҒгҒӨиӨҮйӣ‘гҒӘж§ӢйҖ гҒ®жң¬дҪ“гғ•гғ¬гғјгғ гҒ«гҒӘгӮӢгҒҢгҖҒLEGOгҒӘгӮүгҒ°гғҗгғғгғҒгғӘе®ҹзҸҫгҒ§гҒҚгӮӢгҖӮгҒ•гӮүгҒ«гҖҒгҒ“гҒ®ж§ӢйҖ гҒҜгғ•гғ¬гғјгғ гҒ®иЈңеј·гҒ«гӮӮгҒӘгӮӢгҒ®гҒ гҖӮ

гҖҖгӮ·гғігғ—гғ«гҒӘгғҗгӮ№гғ¬гғ•ж–№ејҸгҒЁгҒҷгӮӢгҒҢгҖҒеүҚдҪңпј–пј–еҸ·ж©ҹгҒ§жҲҗеҠҹгҒ—гҒҹгғӘгӮўгғ‘гғҚгғ«гҒ®дёҠйқўй–ӢеҸЈгғҖгӮҜгғҲж§ӢйҖ гҒЁгҒ—гҒҰгҖҒгғӘгӮўгғ‘гғҚгғ«гҒ®иЈңеј·гҒЁгғҮгғҗгӮӨгғҮгӮЈгғігӮ°гғҚгғғгғҲгғҜгғјгӮҜзҙ еӯҗеӣәе®ҡгӮ’е…јгҒӯгӮӢжңҖйҒ©еҢ–иЁӯиЁҲгҖӮ

гҖҖйқһеёёгҒ«йҮҚгҒ„еј·еҠӣгӮҰгғјгғҸгғјгӮ’пј’жң¬гӮӮеӣәе®ҡгҒҷгӮӢгғҗгғғгғ•гғ«гғ‘гғҚгғ«гҒҜгҖҒдёҖдҪ“ж§ӢйҖ гҒ§гҒҜиЈҪдҪңгҒҢеӣ°йӣЈгҒЁиҖғгҒҲгӮүгӮҢгӮӢгҖӮгҒқгҒ“гҒ§еҲҶеүІгҒ—гҒҰиЈҪдҪңгҒҷгӮӢгҒ®гҒ гҒҢгҖҒгҒ“гҒ®гҒҹгӮҒгҒ«гғҗгғғгғ•гғ«гғ‘гғҚгғ«гҒ®еӣәе®ҡж”ҜжҹұгӮ’пј’жң¬гҖҒеҶ…йғЁгҒ«иЁӯгҒ‘гӮӢгҖӮгҒ“гӮҢгҒҜеҶ…е®№з©ҚгӮ’е–°гҒЈгҒҰгҒ—гҒҫгҒҶгҒҢжӯўгӮҖгӮ’еҫ—гҒӘгҒ„гҖӮгҒ“гҒ®пј–пј—еҸ·ж©ҹгҒ®гӮігғігӮ»гғ—гғҲгҒҜгғҸгғјгғүгҒ§гғҖгӮӨгғҠгғҹгғғгӮҜгҒӘйҹігҒӘгҒ®гҒ§гҖҒеҫ№еә•гҒ—гҒҹиЈңеј·ж§ӢйҖ гҒЁгҒ—гҒҹгҒ„гҒ®гҒ гҖӮ

гҖҖеҗёйҹіжқҗгҒҜгӮ№гғқгғігӮёгғңгғјгғ«пј”еҖӢгҒЁгҒ—гҖҒгҒ“гҒ®еҜёжі•гҒ§е®ҹеҠ№еҶ…е®№з©ҚгҒҜзҙ„пј•гғӘгғғгғҲгғ«гҖҒгғҗгӮ№гғ¬гғ•гғҖгӮҜгғҲй•·16cmгҒӢгӮүгғҗгӮ№гғ¬гғ•е…ұжҢҜе‘Ёжіўж•°гҒҜ60HzгҒЁиЁҲз®—гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

гҖҖдҪҝз”ЁгҒҷгӮӢгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгӮ’йҒёе®ҡгҒҷгӮӢгҖӮгҒҫгҒҡгҒҜгӮҰгғјгғҸгғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гӮҰгғјгғҸгғјгҒ«гҒҜFOSTEXгҒ®еј·еҠӣгҒӘ10cmгӮҰгғјгғҸгғјFW108HSгӮ’йҒёгӮ“гҒ гҖӮпј•пјҷеҸ·ж©ҹгҒ§дҪҝз”ЁгҒ—гҒҹFW108NгҒ®еҫҢз¶ҷж©ҹзЁ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгғҡгғјгғ‘гғјгӮігғјгғігҒ®жқҗиіӘгҒҢж”№иүҜгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгӮҲгҒҶгҒ гҖӮ

еӨ§еһӢгҒ®еј·еҠӣгҒӘгғһгӮ°гғҚгғғгғҲгӮ’жҗӯијүгҒ—гҒҹгғ‘гғҜгғ•гғ«гҒӘгӮҰгғјгғҸгғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

10cmгӮҰгғјгғҸгғјгҒҜгӮҰгғјгғҸгғјгҒЁгҒ—гҒҰгҒҜе°ҸеһӢгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒжҢҜеӢ•жқҝгҒ®йқўз©ҚгӮӮе°ҸгҒ•гҒ„гҒҢгҖҒгҒқгҒ®еҲҶгғ¬гӮ№гғқгғігӮ№гҒҢиүҜгҒ„гҒЁгҒ„гҒҶеҲ©зӮ№гҒҢгҒӮгӮӢгҖӮгҒҫгҒҹгҖҒгғҗгғјгғҒгӮ«гғ«гғ„гӮӨгғігғҮгӮ¶гӮӨгғігҒ§гҒҜгӮ№гғӘгғ гҒ«д»•дёҠгҒ’гҒҹгҒ„гҒ®гҒ§10cmгғҰгғӢгғғгғҲгҒҜйҒ©гҒ—гҒҹгӮөгӮӨгӮәгҒӘгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮжң¬ж©ҹгҒ«гҒҜгҒ“гҒ®гӮҰгғјгғҸгғјгӮ’дҪҝгҒ„гҒҹгҒӢгҒЈгҒҹгҒ®гҒ гҖӮгҒ“гӮҢгӮ’пј’жң¬жҗӯијүгҒҷгӮӢгҒ®гҒ гҒӢгӮүеЈ®иҰігҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгӮігӮ№гғҲгҒҜгҒӢгҒӢгӮӢгҒҢгғ»гғ»гғ»гҖӮ

гҖҖгғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒ«гҒҜеҗҢгҒҳгҒҸFOSTEXгҒ®гӮҪгғ•гғҲгғүгғјгғ гғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјFT28DгӮ’дҪҝгҒҶгҖӮ

гғҮгӮ¶гӮӨгғізҡ„гҒӘзөұдёҖж„ҹгӮӮгҒӮгӮӢгҒҢгҖҒгҒ“гҒ®зҹ©еҪўгҒ®гғ•гғ©гғігӮёгҒҢгғҗгғјгғҒгӮ«гғ«гғ„гӮӨгғігҒ«гҒЁгҒҰгӮӮйғҪеҗҲгҒҢиүҜгҒ„гҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮпј’жң¬гҒ®гӮҰгғјгғҸгғјгҒ«жҢҹгҒҫгӮҢгӮӢгғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјгҒҜгҒ§гҒҚгӮӢгҒ гҒ‘е°ҸгҒ•гҒ„гҒ»гҒҶгҒҢгғһгӮҰгғігғҲи·қйӣўгӮ’е°ҸгҒ•гҒҸгҒ§гҒҚгҖҒд»®жғіеҗҢи»ёгғҰгғӢгғғгғҲгҒЁгҒ—гҒҰдёҖдҪ“ж„ҹгҒҢеҗ‘дёҠгҒ§гҒҚгӮӢгҖӮ

гҒ—гҒӢгҒ—гҖҒгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгӮ’иҝ‘жҺҘгҒ—гҒҰй…ҚзҪ®гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҜгҖҒж§ӢйҖ зҡ„гҒ«еј·еәҰгӮ’еҫ—гӮӢгҒ“гҒЁгҒҢйӣЈгҒ—гҒҸгҒӘгӮҠгҖҒгҒ“гҒ“гҒҢд»ҠеӣһгҒ®гғўгғҮгғ«гҒ®иЈҪдҪңгғқгӮӨгғігғҲгҒ«гҒӘгӮӢгҖӮ

гғһгӮ°гғҚгғғгғҲгӮӮгҒЁгҒҰгӮӮеӨ§гҒҚгҒҸгҖҒгғ‘гғҜгғ•гғ«гҒӘгӮҰгғјгғҸгғјгҒ«иІ гҒ‘гҒӘгҒ„й«ҳйҹігҒҢжңҹеҫ…гҒ§гҒҚгӮӢгғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

пјңFW108HSдё»гҒӘд»•ж§ҳпјһ

гҖҖгғ»гӮӨгғігғ”гғјгғҖгғігӮ№пјҡ8О©

гҖҖгғ»жңҖдҪҺе…ұжҢҜе‘Ёжіўж•°пјҡ65Hz

гҖҖгғ»еҶҚз”ҹе‘Ёжіўж•°еёҜеҹҹпјҡfoпҪһ15kHz

гҖҖгғ»еҮәеҠӣйҹіең§гғ¬гғҷгғ«пјҡ84.5dB/w(1m)

гҖҖгғ»е…ҘеҠӣпјҲMUS.пјүпјҡ50W

гҖҖгғ»moпјҡ6g

гҖҖгғ»Qoпјҡ0.46

гҖҖгғ»гғһгӮ°гғҚгғғгғҲиіӘйҮҸпјҡ500g

гҖҖгғ»иіӘйҮҸпјҡ1.7kg

гҖҖгғ»жҺЁеҘЁгӮҜгғӯгӮ№гӮӘгғјгғҗгғје‘Ёжіўж•°пјҡ4kHzд»ҘдёӢ

пјңFT28Dдё»гҒӘд»•ж§ҳпјһ

гҖҖгғ»гӮӨгғігғ”гғјгғҖгғігӮ№пјҡ8О©

гҖҖгғ»еҶҚз”ҹе‘Ёжіўж•°еёҜеҹҹпјҡ1kHzпҪһ50kHz

гҖҖгғ»еҮәеҠӣйҹіең§гғ¬гғҷгғ«пјҡ90dB/W(1m)

гҖҖгғ»е…ҘеҠӣпјҲMUS.пјүпјҡ40W

гҖҖгғ»гғһгӮ°гғҚгғғгғҲиіӘйҮҸпјҡ228.3g

гҖҖгғ»иіӘйҮҸпјҡ528g

гҖҖгғ»жҺЁеҘЁгӮҜгғӯгӮ№гӮӘгғјгғҗгғје‘Ёжіўж•°пјҡ2kHzд»ҘдёҠ

гҖҖ

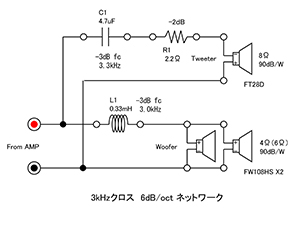

гҖҖгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒҢжұәе®ҡгҒ—гҒҹгҒ®гҒ§гғҮгғҗгӮӨгғҮгӮЈгғігӮ°гғҚгғғгғҲгғҜгғјгӮҜгӮ’иҖғгҒҲгҒҰгҒҝгӮҲгҒҶгҖӮ

д»ҠеӣһгҒҜгӮҰгғјгғҸгғјгӮ’пј’жң¬дҪҝз”ЁгҒҷгӮӢгҒ®гҒ§гғ‘гғ©гғ¬гғ«гҒ«жҺҘз¶ҡгҒ—гҒҰгӮӨгғігғ”гғјгғҖгғігӮ№гҒҜеҚҠеҲҶгҒ®4О©гҒ«гҒӘгӮҠгҖҒиғҪзҺҮгҒҜ6dBеҗ‘дёҠгҒ—гҒҰ90dB/WгҒЁгҒӘгӮӢгҖӮгҒ“гӮҢгҒҜгғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒЁеҗҢзӯүгҒӘиғҪзҺҮгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒ—гҒӢгҒ—гҖҒе®ҹйҡӣгҒҜгӮҰгғјгғҸгғјгҒ«гҒҜжҢҝе…ҘгҒҷгӮӢгӮігӮӨгғ«гҒ®жҗҚеӨұгӮӮгҒӮгӮҠгҖҒдёҖиҲ¬зҡ„гҒ«гғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјгҒ®ж–№гҒҢиғҪзҺҮгҒҜй«ҳгӮҒгҒӘгҒ®гҒ§гҖҒиҗҪгҒЎзқҖгҒ„гҒҹйҹіиӘҝгӮ’зӢҷгҒЈгҒҰ-2dBгҒ®гӮўгғғгғҶгғҚгғјгӮҝгӮ’и»ҪгҒҸгғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјгҒ«жҢҝе…ҘгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гҒ—гҒҹгҖӮгҒ“гӮҢгҒҜ8О©гҒ®гғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒ«еҜҫгҒ—гҒҰ2.2О©гҒ®жҠөжҠ—еҷЁгӮ’пј‘жң¬е…ҘгӮҢгӮӢгҒ гҒ‘гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒ“гӮҢгҒ«гӮҲгӮҠгғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјеҒҙгҒ®гӮӨгғігғ”гғјгғҖгғігӮ№гҒҜзҙ„10О©гҒ«гҒӘгӮӢгҖӮ

гҖҖжҠөжҠ—еҷЁпј‘жң¬гҒ®з°Ўжҳ“гӮўгғғгғҶгғҚгғјгӮҝгҒ§гҒҜжёӣиЎ°йҮҸгҒҢгғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјгҒ®гӮӨгғігғ”гғјгғҖгғігӮ№гҒ§еӨүеӢ•гҒҷгӮӢгҒ®гҒ§жӯЈзўәгҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒҢгҖҒгғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјгҒ§гҒҜгӮӨгғігғ”гғјгғҖгғігӮ№гҒҢжҜ”ијғзҡ„е®үе®ҡгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒ§е•ҸйЎҢгҒҜе°‘гҒӘгҒ„гҖӮгҒҫгҒҹгҖҒгғүгғјгғ гғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјгҒҜдҪҺйҹіеҹҹе…ҘеҠӣгҒ«еҜҫгҒ—гҒҰгҒ®иҖҗең§гӮӮгҒӮгӮӢгҒ®гҒ§гҖҒе®№жҳ“гҒӘLCпј‘зҙ еӯҗгҒ«гӮҲгӮӢ6dB/octгҒ®еӣһи·ҜгҒ§йҒ®ж–ӯзү№жҖ§гҒҜиүҜгҒ„гҒ гӮҚгҒҶгҖӮгҒ“гҒ®гҒҹгӮҒгғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјеҒҙгҒ®дҪҚзӣёгҒҢеҸҚи»ўгҒҷгӮӢзӮ№гҒҜжіЁж„ҸгҒ—гҒҹгҒ„гҖӮ

гҖҖгӮҜгғӯгӮ№гӮӘгғјгғҗгғје‘Ёжіўж•°гҒ®иЁӯе®ҡгҒҜгӮҰгғјгғҸгғјгҒ®й«ҳйҹіеҹҹгҒ§гҒ®еҲҶеүІжҢҜеӢ•гҒҢ8kHzд»ҳиҝ‘гҒ«иҰӢгҒҲгҖҒгғЎгғјгӮ«гғјжҺЁеҘЁгҒҢ4kHzд»ҘдёӢгҒ§гҒӮгӮӢгҒ“гҒЁгҖӮгҒ“гӮҢгҒЁгҖҒгғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјгҒ®гғЎгғјгӮ«гғјжҺЁеҘЁгҒҢ2kHzд»ҘдёҠгҒ§гҒӮгӮӢгҒ“гҒЁгҒӢгӮүгҖҒгҒҠгҒҠгӮҲгҒқ3kHzгҒ«иЁҲз®—гҒҷгӮӢгҖӮ

гҒҠгҒҠгӮҲгҒқгҒӘгҒ®гҒҜгӮігӮӨгғ«гӮ„гӮігғігғҮгғігӮөгғјгҒҜе…ҘжүӢгҒ§гҒҚгӮӢиЈҪе“ҒгҒ®зҙ еӯҗе®ҡж•°гҒҢжұәгҒҫгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒ§гҖҒжӯЈзўәгҒ«жұӮгӮҒгҒҰгӮӮж„Ҹе‘ігҒҢгҒӘгҒ„гҒӢгӮүгҒ гҖӮ

гҖҖгӮҰгғјгғҸгғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒ®3kHzд»ҳиҝ‘гҒ®гӮӨгғігғ”гғјгғҖгғігӮ№еҖӨгҒҜд»•ж§ҳзү№жҖ§еӣігҒӢгӮү12О©зЁӢеәҰпјҲLгҒӘгҒ®гҒ§дёҠжҳҮгҒҷгӮӢгҖҒпј’жң¬гғ‘гғ©гҒ§6О©пјүгҒЁиӘӯгҒҝеҸ–гӮҢгӮӢгҖӮгҒ“гӮҢгҒ§иЁҲз®—гҒҷгӮӢгҒЁгҖҒHPFпјҲгғҸгӮӨгғ‘гӮ№гғ•гӮЈгғ«гӮҝпјүгҒ®гӮігғігғҮгғігӮөгғјгҒҜ4.7uFгҖҒLPFгҒ®гӮігӮӨгғ«гҒҜ0.33mHгҒҢеҰҘеҪ“гҒ§гҒӮгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢе°ҺгҒӢгӮҢгҒҹгҖӮ

еӣіпј’гҒ«иЁӯиЁҲгҒ—гҒҹгғҮгғҗгӮӨгғҮгӮЈгғігӮ°гғҚгғғгғҲгғҜгғјгӮҜгӮ’зӨәгҒҷгҖӮ

пјңпј–пј—еҸ·ж©ҹгҖҖеҹәжң¬д»•ж§ҳпјһ

гҖҖгғ»ж–№ејҸпјҡпј’гӮҰгӮ§гӮӨгғҗгғјгғҒгӮ«гғ«гғ„гӮӨгғіж–№ејҸгӮ·гӮ№гғҶгғ

гҖҖгғ»зө„гҒҝз«ӢгҒҰж–№жі•пјҡгғӣгғӘгӮҫгғігӮҝгғ«гӮҝгӮӨгғ—пјҲж°ҙе№ізө„гҒҝз«ӢгҒҰпјү

гҖҖгғ»гӮЁгғігӮҜгғӯгғјгӮёгғЈж–№ејҸпјҡгғӘгӮўгғҲгғғгғ—гғҖгӮҜгғҲгғ»гғҗгӮ№гғ¬гғ•ж–№ејҸ

гҖҖгғ»дҪҝз”ЁгғҰгғӢгғғгғҲпјҡгӮҰгғјгғҸгғјгҖҖFOSTEX FW108HSпјҲ10cmгғҡгғјгғ‘гғјгӮігғјгғіпјү2жң¬

гҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјгҖҖFOSTEX FT28DпјҲгӮҪгғ•гғҲгғүгғјгғ пјү

гҖҖгғ»еӨ–еҪўеҜёжі•пјҡW144mmгҖҖH368mmгҖҖD214mm

гҖҖгғ»еҶ…е®№з©Қпјҡе®ҹеҠ№зҙ„5гғӘгғғгғҲгғ«

гҖҖгғ»гғҗгӮ№гғ¬гғ•гғҖгӮҜгғҲй•·пјҡ16cm

гҖҖгғ»гғҗгӮ№гғ¬гғ•е‘Ёжіўж•°пјҡ60Hz

гҖҖгғ»гӮҜгғӯгӮ№гӮӘгғјгғҗгғје‘Ёжіўж•°пјҡ3kHzпјҲ-6dB/octпјү

гҖҖгғ»гғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјгӮўгғғгғҶгғҚгғјгӮҝгғјпјҡ-2dB

гҖҖгғ»гӮ·гӮ№гғҶгғ гӮӨгғігғ”гғјгғҖгғігӮ№пјҡ4О©

гҖҖгғ»иіӘйҮҸпјҡ6.6kg

гҖҖ

|

пј“пјҺиЈҪдҪң |

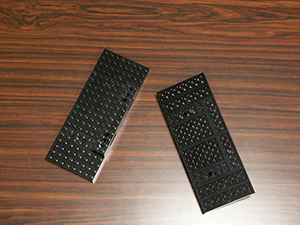

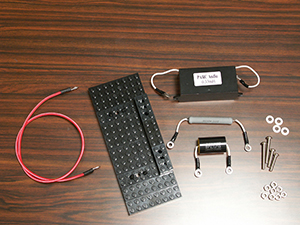

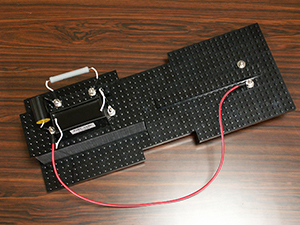

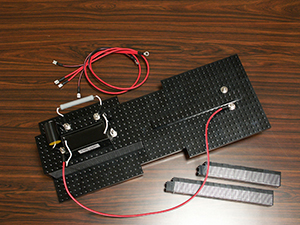

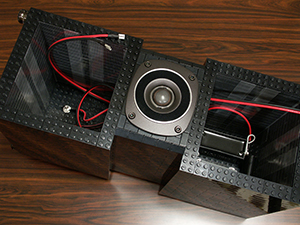

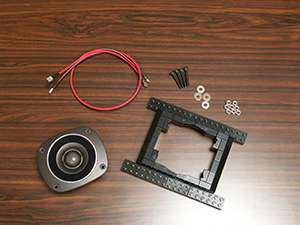

гҖҖеҶҷзңҹпј”гҒ«жә–еӮҷгҒ—гҒҹе…ЁйғЁе“ҒпјҲпј‘еҸ°еҲҶпјүгӮ’зӨәгҒҷгҖӮжң¬ж©ҹгҒҜжҜ”ијғзҡ„еӨ§еһӢгғўгғҮгғ«гҒӘгҒ®гҒ§йғЁе“ҒзӮ№ж•°гӮӮеӨҡгҒ„гҖӮгҒҫгҒҡгҒҜеҖӢгҖ…гҒ®гғ‘гғјгғ„гӮ’и§ЈиӘ¬гҒ—гӮҲгҒҶгҖӮ

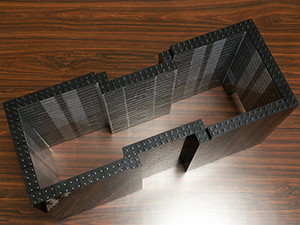

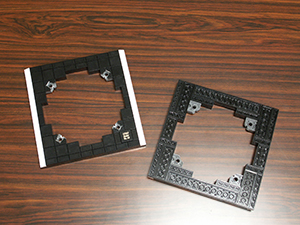

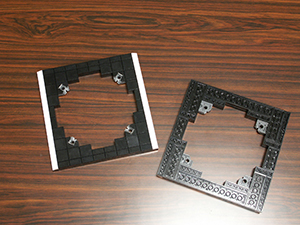

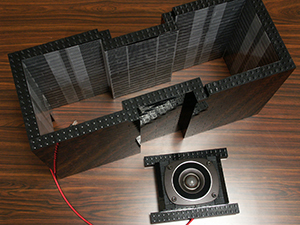

гҖҖеҶҷзңҹпј•пҪһпј—гҒҜжң¬ж©ҹгҒ®зү№еҫҙзҡ„гҒӘж§ӢйҖ дҪ“гҒ§гҒӮгӮӢгғ•гғ¬гғјгғ гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒ“гҒ®гӮҲгҒҶгҒӘеҪўгӮ’жӯЈзўәгҒ«йҖ гӮӢдәӢгҒҜLEGOгҒ§гҒҜе®№жҳ“гҒ„гҖӮгғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјжҗӯијүйғЁгҒ®гҒҸгҒјгҒҝгҒҜж„ҸеҢ гҒ®гғқгӮӨгғігғҲгҒ гҒ‘гҒ§гҒӘгҒҸгҖҒгғ•гғ¬гғјгғ гҒ®еј·еәҰеҗ‘дёҠгҒ«гӮӮгҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮиЈҸеҒҙдёҠйқўгҒ«гҒҜгғҗгӮ№гғ¬гғ•гғқгғјгғҲгҒ®еҲҮиҫјгҒҝгҒҢиҰӢгҒҲгӮӢгҖӮ

еҶ…йқўгҒ«гҒҜеҪ“然гғһгӮ№гӮӯгғігӮ°гғҶгғјгғ—еҮҰзҗҶгӮ’гҒ—гҒҰгҒӮгӮҠгҖҒеҜҶй–үжҖ§гӮ’й«ҳгӮҒгӮӢгҒЁеҗҢжҷӮгҒ«еҲ¶жҢҜжҖ§гҒ«гӮӮеҠ№жһңгҒҢжңҹеҫ…гҒ§гҒҚгӮӢгҖӮ

гҖҖжң¬ж©ҹгҒ®иЈҪдҪңгҒ§жӨңиЁҺгҒ—гҒҹгҒ®гҒҜгғҗгғғгғ•гғ«гғ‘гғҚгғ«гҒ®ж§ӢйҖ гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

еј·еәҰгӮ’иҖғгҒҲгӮӢгҒЁеҲҶеҺҡгҒ„пј‘жһҡгғ‘гғҚгғ«гҒ«гҒ—гҒҹгҒ„гҒЁгҒ“гӮҚгҒ§гҒҜгҒӮгӮӢгҒҢгҖҒйҮҚгҒ•1.7KgгҒӮгӮӢгӮҰгғјгғҸгғјгғҰгғӢгғғгғҲгӮ’пј’жң¬гӮӮеҸ–гӮҠд»ҳгҒ‘гҒҹгӮүгҖҒгҒ„гҒҸгӮүиЈңеј·гӮ’гҒ—гҒҰгӮӮзҙ°й•·гҒ„зӣ®гҒ®еӯ—жһ гҒ§гҒҜпј‘жһҡжқҝгҒ§дҪңжҘӯгҒ§гҒҚгҒӘгҒ„гҖӮгҒқгҒ“гҒ§дҪңжҘӯжҖ§гҒ®еҗ‘дёҠгӮ’иҖғгҒҲгҒҰгӮҰгғјгғҸгғјз”Ёгғҗгғғгғ•гғ«гғ‘гғҚгғ«пј’жһҡгҒЁгғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјз”Ёгғ‘гғҚгғ«гҒ®пј‘жһҡгҒ«еҲҶеүІгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гҒ—гҒҹгҖӮгҒ“гӮҢгҒ§йҮҚгҒ„гӮҰгғјгғҸгғјгҒ§гӮӮдҪңжҘӯгҒҜе®№жҳ“гҒ«гҒӘгӮӢгҒҢгҖҒеӣәе®ҡж–№жі•гҒ«е·ҘеӨ«гҒҢеҝ…иҰҒгҒ«гҒӘгҒЈгҒҹгҖӮ

гҖҖзө„гҒҝз«ӢгҒҰжҷӮгҒ«гҒҜеүҚйқўгҒӢгӮүжҠјгҒ—д»ҳгҒ‘гҒҰеӣәе®ҡгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гҒӘгӮӢгҒ®гҒ§гҖҒдёӯеӨ®йғЁгҒҢдёӯз©әгҒ гҒЁе•ҸйЎҢгҒӘгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮж§ӢйҖ еӣігҒ«гӮӮжҸҸгҒ„гҒҹгҒҢгҖҒгҒ“гҒ®гҒҹгӮҒгҒ«пј“жһҡгҒ®гғ‘гғҚгғ«й–“гҒ«пј’жң¬гҒ®дёҲеӨ«гҒӘж”ҜжҹұгӮ’з«ӢгҒҰгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгҒ“гӮҢгҒҜеҝ…然гҒ®ж§ӢйҖ гҒ§гҒӮгӮӢгҒҢгҖҒгҒ“гҒ®гӮҲгҒҶгҒ«зө„гҒҝз«ӢгҒҰж–№жі•гӮ’жӨңиЁҺгҒ—гҒӘгҒҢгӮүгҒ®иЁӯиЁҲгҒҢеӨ§еҲҮгҒӘгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒ©гӮ“гҒӘгҒ«иӨҮйӣ‘гҒӘж§ӢйҖ гҒ§гӮӮLEGOгғ–гғӯгғғгӮҜгҒӘгҒ®гҒ§зІҫеәҰй«ҳгҒҸйҖ гӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгӮӢгҖӮ

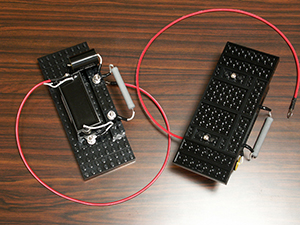

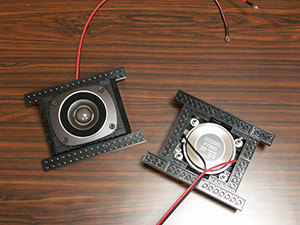

гҖҖеҶҷзңҹпјҳгҖҒпјҷгҒҜгӮҰгғјгғҸгғјгғ‘гғҚгғ«гҒЁгҒ„гҒҶгӮҲгӮҠгӮҰгғјгғҸгғјжһ гҒ§гҒӮгӮӢгҒҢгҖҒдёӢеҒҙгҒ®гғ‘гғҚгғ«гҒ«гҒҜпј–пј—еҸ·ж©ҹгҒ®гӮЁгғігғ–гғ¬гғ гӮ’д»ҳгҒ‘гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

гҖҖеҶҷзңҹпј‘пјҗгҒҜгғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјгғ‘гғҚгғ«гҒ§гҒӮгӮӢгҒҢгҖҒгҒ“гҒ“гҒ§е•ҸйЎҢгҒҢз”ҹгҒҳгҒҹгҖӮ

жң¬ж©ҹгҒ§гҒҜпј’жң¬гҒ®гӮҰгғјгғҸгғјгҒ«жҢҹгҒҫгӮҢгӮӢгғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјгӮ’гҒ§гҒҚгӮӢгҒ гҒ‘иҝ‘жҺҘгҒ—гҒҰеӣәе®ҡгҒ—гҒҹгҒ„гҖӮгҒ“гҒ®гҒҹгӮҒгҖҒгғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјгғ‘гғҚгғ«гҒҜйҷҗз•ҢгҒҫгҒ§зҙ°гҒҸйҖ гӮҠгҒҹгҒ„гҒ®гҒ гҒҢгҖҒгғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒ®еҪўзҠ¶гҒ«еҗҲгӮҸгҒӣгҒҰLEGOгғ–гғӯгғғгӮҜгҒ«еҠ е·ҘгҒҢеҝ…иҰҒгҒЁгҒӘгҒЈгҒҹгҖӮ

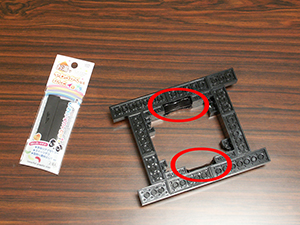

LEGOгғ–гғӯгғғгӮҜгҒ®еҠ е·ҘгӮ’гҒ§гҒҚгӮӢгҒ гҒ‘иЎҢгҒ„гҒҹгҒҸгҒӘгҒ„гҒ®гҒҜеј·еәҰгҒҢжҘөз«ҜгҒ«дҪҺдёӢгҒҷгӮӢгҒӢгӮүгҒ гҖӮз•°йҹігӮ„з©әж°—жјҸгӮҢгҒ®еҺҹеӣ гҒ«гӮӮгҒӘгӮӢгҖӮгҒқгҒ“гҒ§гҖҒд»ҠеӣһгҒҜLEGOиЈҪдҪңгҒ§гҒ„гҒӨгӮӮеҸӮиҖғгҒ«гҒ•гҒӣгҒҰгҒ„гҒҹгҒ гҒ„гҒҰгҒ„гӮӢж–№гҒ®FaceBookгҒ§зҙ№д»ӢгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҹгҖҢгҒҠж№ҜгҒ§гӮ„гӮҸгӮүгҒӢгҒҸгҒӘгӮӢзІҳеңҹгҖҚгҒЁгҒ„гҒҶгӮӮгҒ®гӮ’дҪҝгҒЈгҒҰгҒҝгҒҹгҖӮжң¬жқҘгҒҜзҺ©е…·гҒ§гҒӮгӮӢгҒҢпјҲLEGOгӮӮгҒ гҒҢпјүгҒЁгҒҰгӮӮи»ҪгҒ„жЁ№и„ӮгҒ§гҖҒгҒҠж№ҜгҒ«жөёгҒ‘гӮӢгҒЁз°ЎеҚҳгҒ«гӮ„гӮҸгӮүгҒӢгҒҸгҒӘгӮҠгҖҒж•°еҚҒз§’гҒ§зЎ¬еҢ–гҒҷгӮӢгҖӮгҒ„гҒқгҒ„гҒ§дҪңжҘӯгҒҢеҝ…иҰҒгҒ гҒҢгҖҒйҒ©еәҰгҒ«гҒЎгҒҺгҒЈгҒҰиЈңеј·гҒҢеҝ…иҰҒгҒӘйғЁеҲҶгҒ«жҠјгҒ—д»ҳгҒ‘гӮӢгҒЁгҒҶгҒҫгҒ„е…·еҗҲгҒ«иЈңеј·гҒ•гӮҢгҒҹгҖӮе……еЎ«жқҗгҒЁгҒ—гҒҰз”ігҒ—еҲҶгҒӘгҒ„еҠ№жһңгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҒ“гӮҢгҒҜгҒЁгҒҰгӮӮдҫҝеҲ©гҒӘзҙ жқҗгҒ§д»ҠеҫҢгӮӮгҒ„гӮҚгҒ„гӮҚгҒЁеҲ©з”ЁгҒ§гҒҚгҒқгҒҶгҒ гҖӮпјҲеҶҷзңҹпј‘пј‘пјү

гҖҖгғӘгӮўгғ‘гғҚгғ«гҒҜеһӮзӣҙгҒ«иЁӯгҒ‘гӮүгӮҢгҒҹгғҗгӮ№гғ¬гғ•гғҖгӮҜгғҲгҒ®жәқж§ӢйҖ гҒҢзү№еҫҙзҡ„гҒ гҖӮпјҲеҶҷзңҹпј‘пј’пјү

зҙ°й•·гҒ„жң¬ж©ҹгҒ®гғӘгӮўгғ‘гғҚгғ«гҒ§гҒҜжӣІгҒ’еүӣжҖ§гҒ®дҪҺдёӢгҒҢе•ҸйЎҢгҒ§гҒӮгӮӢгҒҢгҖҒгҒ“гҒ®гғҖгӮҜгғҲж§ӢйҖ гҒ®еҠ№жһңгҒ§еҚҒеҲҶгҒӘеј·еәҰгҒҢеҫ—гӮүгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгҒҹгҒ гҒ—гҖҒгғҖгӮҜгғҲж§ӢйҖ гҒҜиЁӯиЁҲдёҠгҖҒй•·гҒ•16cmгҒ§гғ‘гғҚгғ«й•·гҒ®еҚҠеҲҶгҒ—гҒӢгҒӘгҒ„гҒ®гҒ§гҖҒдёӢйғЁдёӯеӨ®гҒ«гҒҜиЈңеј·гғӘгғ–гӮ’иҝҪеҠ гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

гҖҖгҒ“гҒ®гғҗгӮ№гғ¬гғ•гғҖгӮҜгғҲж§ӢйҖ гҒ®ж¬ зӮ№гҒҜгғҖгӮҜгғҲй•·гҒ®иӘҝж•ҙгҒҢеӣ°йӣЈгҒ§гҒӮгӮӢгҒ“гҒЁгҒ гҒҢгҖҒгғҗгӮ№гғ¬гғ•е…ұжҢҜе‘Ёжіўж•°гҒҜиЁҲз®—гҒ§гӮҸгҒӢгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒ§иӘҝж•ҙгҒҜдёҚиҰҒгҒЁеҲӨж–ӯгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

з©ҙгҒҜгӮҝгғјгғҹгғҠгғ«з”ЁгҒ®пј’з®ҮжүҖгҒ®гҒҝгҒ§еҜҶй–үжҖ§гӮӮй«ҳгҒ„гҖӮ

гҖҖеҶҷзңҹпј‘пј“гҒ®е°ҸгҒ•гҒӘжқҝгҒҜгғҗгӮ№гғ¬гғ•гғҖгӮҜгғҲгҒ®гғ•гӮҝгҒ§гҒӮгӮӢгҒҢгҖҒгғҮгғҗгӮӨгғҮгӮЈгғігӮ°гғҚгғғгғҲгғҜгғјгӮҜгҒ®зҙ еӯҗеӣәе®ҡгӮ’е…јгҒӯгӮӢйҮҚиҰҒгҒӘйғЁе“ҒгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖеҶҷзңҹпј‘пј”гҒҜ2зЁ®йЎһгҒ®й•·гҒ•гҒ®ж”ҜжҹұгҖӮеҶҷзңҹпј‘пј•гҒҜгҒқгҒ®д»–гҒ®йғЁе“ҒгҒ§гҖҒеҗёйҹіжқҗгҒ®гӮ№гғқгғігӮёгғңгғјгғ«гҖҒгғҮгғҗгӮӨгғҮгӮЈгғігӮ°гғҚгғғгғҲгғҜгғјгӮҜзҙ еӯҗгҒЁй…Қз·ҡжқҗгҖҒгӮӨгғігӮ·гғҘгғ¬гғјгӮҝгғјгҖҒгӮҝгғјгғҹгғҠгғ«гҖҒгғҚгӮёйЎһгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

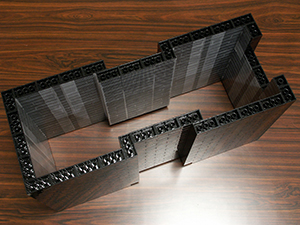

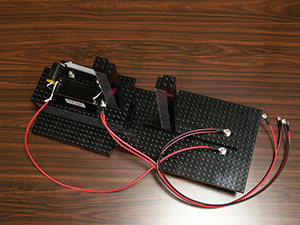

гҖҖзө„гҒҝз«ӢгҒҰдҪңжҘӯгҒҜгҖҒгҒҫгҒҡгҒҜпј’жһҡгҒ®гӮҰгғјгғҸгғјгғ‘гғҚгғ«гҒӢгӮүиЎҢгҒҶгҖӮ

дҪҝз”ЁгҒҷгӮӢгӮҰгғјгғҸгғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒ®еӣәе®ҡз©ҙгҒҜпјҳз®ҮжүҖгҒ гҒҢгҖҒгғңгғ«гғҲгҒҜпј”жң¬гҒӘгҒ®гҒ§гӮҰгғјгғҸгғјгҒ®еҸ–гӮҠд»ҳгҒ‘з©ҙгӮ’пј”з®ҮжүҖеЎһгҒҗеҝ…иҰҒгҒҢгҒӮгӮӢгҖӮгҒ“гҒ“гҒ«гҒҜеҶҶеҪўгҒ®гғ•гӮҝгӮ’дёЎйқўгғҶгғјгғ—гҒ§иІјгӮҠд»ҳгҒ‘гӮӢгҒҢгҖҒгҒ“гӮҢгӮӮLEGOгғ–гғӯгғғгӮҜгҒӘгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮпјҲеҶҷзңҹпј‘пј–пјү

гҖҖгӮҰгғјгғҸгғјгғҰгғӢгғғгғҲгӮ’пј”жң¬гҒ®M4гғңгғ«гғҲпјҶгғҖгғ–гғ«гғҠгғғгғҲгҒ§гҒ—гҒЈгҒӢгӮҠгҒЁеӣәе®ҡгҒҷгӮӢгҖӮпјҲеҶҷзңҹпј‘пј—пҪһпј’пјҗпјү

гҒ“гҒ®гӮҰгғјгғҸгғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒҜгҒЁгҒҰгӮӮйҮҚгҒ„гҒҢгҖҒзӢ¬з«ӢгҒ—гҒҹгғўгӮёгғҘгғјгғ«ж§ӢйҖ гҒ«гҒ—гҒҹгҒ®гҒ§жүұгҒ„гҒҜе®№жҳ“гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖж¬ЎгҒ«гғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјгғ‘гғҚгғ«гҒ«гғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјгғҰгғӢгғғгғҲгӮ’еҸ–гӮҠд»ҳгҒ‘гӮӢгҖӮпјҲеҶҷзңҹпј’пј‘гҖҒпј’пј’пјү

гҒ“гҒ“гҒ§гғҜгӮӨгғӨгғјгӮӮжҺҘз¶ҡгҒ—гҒҰгҒ—гҒҫгҒҶгҒҢгҖҒеҶҷзңҹгҒ§иҰӢгӮӢгҒЁгӮҸгҒӢгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гғҰгғӢгғғгғҲгҒ®жҺҘз¶ҡз«ҜеӯҗгҒЁгҒ®йҡҷй–“гҒҢе°‘гҒӘгҒҸгҖҒгғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјгғҰгғӢгғғгғҲгӮ’еӣәе®ҡгҒ—гҒҰгҒӢгӮүгҒ®жҺҘз¶ҡгҒҢеӣ°йӣЈгҒӘгҒ®гҒ§е…ҲгҒ«д»ҳгҒ‘гҒҰгҒҠгҒҸгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

д»ҠеӣһгҒҜгӮҰгғјгғҸгғјгҒЁгҒ®жҗӯијүдҪҚзҪ®гӮ’гҒ§гҒҚгӮӢгҒ гҒ‘иҝ‘гҒҘгҒ‘гҒҹгҒӢгҒЈгҒҹгҒ®гҒ§гҒЎгӮҮгҒЈгҒЁз„ЎзҗҶгҒӘиЁӯиЁҲгӮ’гҒ—гҒҹгҒҢгҖҒгғ‘гғҚгғ«гҒ«гғҰгғӢгғғгғҲгҒҢгҒҶгҒҫгҒҸеҸҺгҒҫгҒЈгҒҹгҖӮ

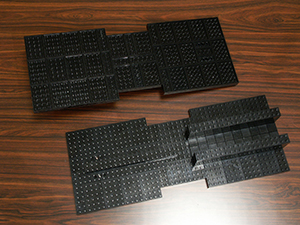

гғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјгғ‘гғҚгғ«зө„гҒҝз«ӢгҒҰ

гғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјгғ‘гғҚгғ«зө„гҒҝз«ӢгҒҰ

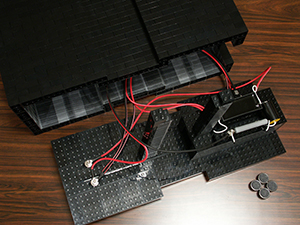

гҖҖеүҚдҪңгҒ®пј–пј–еҸ·ж©ҹгҒӢгӮүгҒ®жҺЎз”ЁгҒ§гҒӮгӮӢгҖҒгғӘгӮўгғ‘гғҚгғ«гҒ®дёҠйқўй–ӢеҸЈгғҗгӮ№гғ¬гғ•гғҖгӮҜгғҲгҒ«гӮҲгӮӢгғҮгғҗгӮӨгғҮгӮЈгғігӮ°гғҚгғғгғҲгғҜгғјгӮҜзҙ еӯҗгҒ®гғҖгӮҜгғҲгғ‘гғҚгғ«е®ҹиЈ…гӮ’иЎҢгҒҶгҖӮпјҲеҶҷзңҹпј’пј“гҖҒпј’пј”пјү

гҒ“гҒ®гғҖгӮҜгғҲгғ‘гғҚгғ«гҒЁгӮҝгғјгғҹгғҠгғ«гӮ’гғӘгӮўгғ‘гғҚгғ«гҒ«еӣәе®ҡгҒ—гҒҰгғӘгӮўгғ‘гғҚгғ«гҒҢе®ҢжҲҗгҒҷгӮӢгҖӮпјҲеҶҷзңҹпј’пј•гҖҒпј’пј–пјү

гҖҖгҒ“гӮҢгҒҢй«ҳгҒ„ж§ӢйҖ зҡ„еј·еәҰгҒЁе®ҹиЈ…гӮ№гғҡгғјгӮ№гҒ®еҠ№зҺҮзҡ„зўәдҝқгҖҒгҒқгҒ—гҒҰеҜҶй–үжҖ§гҒ®дҪҺдёӢгӮ’йҳІгҒҗLEGOгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢжңҖйҒ©еҢ–ж§ӢйҖ гҒӘгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖжң¬ж©ҹгҒ§гҒҜгҒ“гҒ“гҒӢгӮүгҒ®зө„гҒҝз«ӢгҒҰй ҶеәҸгҒҢйҮҚиҰҒгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгғ‘гӮәгғ«гҒ®ж§ҳгҒӘж§ӢйҖ гҒӘгҒ®гҒ§гҒ“гҒ®й Ҷз•ӘгҒ§гҒӘгҒ„гҒЁзө„гҒҝз«ӢгҒҰгҒҢгҒ§гҒҚгҒӘгҒ„гҒ®гҒ гҖӮ

гҒҜгҒҳгӮҒгҒ«гғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјгғ‘гғҚгғ«гӮ’гғ•гғ¬гғјгғ гҒ«еҸ–гӮҠд»ҳгҒ‘гӮӢгҖӮпјҲеҶҷзңҹпј’пј—гҖҒпј’пјҳпјү

гғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјгғ‘гғҚгғ«гҒҜе°ҸгҒ•гҒҸи»ҪгҒ„гҒ®гҒ§дҪңжҘӯгҒҜе®№жҳ“гҒ гҖӮгҒ“гӮҢгҒ§гӮҰгғјгғҸгғјгғ‘гғҚгғ«гӮ’еҸ–гӮҠд»ҳгҒ‘гӮӢгғ•гғ¬гғјгғ йғЁеҲҶгҒҢе®ҢжҲҗгҒҷгӮӢгҒҢгҖҒгҒ“гҒ®зҠ¶ж…ӢгҒ§гҒҜдёӯеӨ®гҒ®еӣәе®ҡйғЁеҲҶгҒҢдёӯз©әгҒӘгҒ®гҒ§гҖҒдёҠгҒӢгӮүжҠјгҒ—д»ҳгҒ‘гҒҹгӮҰгғјгғҸгғјгғ‘гғҚгғ«гҒ®еӣәе®ҡгҒҢгҒ§гҒҚгҒӘгҒ„гҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјгғ‘гғҚгғ«еҸ–гӮҠд»ҳгҒ‘

гғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјгғ‘гғҚгғ«еҸ–гӮҠд»ҳгҒ‘

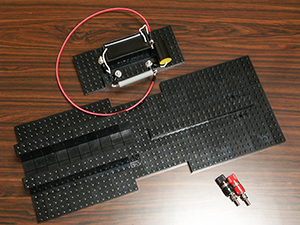

гҖҖж¬ЎгҒҜж”ҜжҹұгӮ’пј’жң¬з«ӢгҒҰгҒҹгғӘгӮўгғ‘гғҚгғ«гҒ®зө„гҒҝз«ӢгҒҰгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮпјҲеҶҷзңҹпј’пјҷгҖҒпј“пјҗпјү

пј‘жң¬гҒҜгғҗгӮ№гғ¬гғ•гғҖгӮҜгғҲгғ‘гғҚгғ«дёҠгҒ«з«ӢгҒӨгҒ®гҒ§й•·гҒ•гҒҢзҹӯгҒ„гҖӮгҒ“гӮҢгҒ§гғҖгӮҜгғҲгҒ®жҢҜеӢ•гӮӮжҠ‘гҒҲгӮүгӮҢгӮӢгҒ гӮҚгҒҶгҖӮж”ҜжҹұгҒҜжҠҳгӮҢгҒӘгҒ„гӮҲгҒҶгҒ«гғһгӮ№гӮӯгғігӮ°гғҶгғјгғ—гҒ§иЈңеј·гҒ—гҒҰгҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖгғӘгӮўгғ‘гғҚгғ«жҺҘз¶ҡйғЁгҒ«е…ҲгҒ«гғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјгҒ®й…Қз·ҡгӮ’жёҲгҒҫгҒӣгҒҰгҒӢгӮүгҖҒгӮҰгғјгғҸгғјз”ЁгҒ®пј’зө„гҒ®й…Қз·ҡгӮ’еј•гҒҚеҮәгҒ—гҒҰгғӘгӮўгғ‘гғҚгғ«гӮ’гғ•гғ¬гғјгғ гҒ«еҸ–гӮҠд»ҳгҒ‘гӮӢгҖӮпјҲеҶҷзңҹпј“пј‘гҖҒпј“пј’пјү

гҖҖгҒ“гӮҢгҒ§ж”ҜжҹұгҒҢе…ҘгҒЈгҒҹгҒ®гҒ§гғ•гғ¬гғјгғ еүҚйқўгҒ®еј·еәҰгӮӮгғҗгғғгғҒгғӘгҒ гҖӮгӮҰгғјгғҸгғјгғ‘гғҚгғ«пј’жһҡгҒ®еҸ–гӮҠд»ҳгҒ‘гҒҢеҸҜиғҪгҒЁгҒӘгӮӢгҖӮ

гҒ“гҒ®гӮҲгҒҶгҒӘиӨҮйӣ‘гҒӘж§ӢйҖ дҪ“гҒ“гҒқLEGOгғ–гғӯгғғгӮҜгҒ®зңҹйӘЁй ӮгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

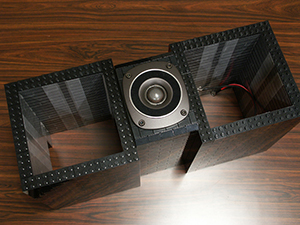

гҖҖеҗёйҹіжқҗгҒ®гӮ№гғқгғігӮёгғңгғјгғ«гӮ’еҸҺгӮҒгҒҰпј’жһҡгҒ®гӮҰгғјгғҸгғјгғ‘гғҚгғ«гӮ’еҸ–гӮҠд»ҳгҒ‘гӮҢгҒ°зө„гҒҝз«ӢгҒҰдҪңжҘӯгҒҜе®ҢдәҶгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮпјҲеҶҷзңҹпј“пј“гҖҒпј“пј”пјү

гҖҖгҒ•гҒҷгҒҢгҒ«еј·еҠӣгҒӘ10cmгӮҰгғјгғҸгғјгӮ’пј’жң¬гӮӮжҗӯијүгҒ—гҒҹжң¬ж©ҹгҒҜгҒҡгҒ—гӮҠгҒЁйҮҚгҒ„гҖӮгҒ“гҒ®йҮҚгҒ•гӮӮйҹіиіӘзҡ„гҒ«гҒҜеҘҪйҒ©гҒ гӮҚгҒҶгҖӮ

гҖҖзө„гҒҝз«ӢгҒҰгҒ®е®ҢдәҶгҒ—гҒҹпј–пј—еҸ·ж©ҹгҖӮпјҲеҶҷзңҹпј“пј•гҖҒпј“пј–пјү

зү№еҫҙзҡ„гҒӘгғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјйғЁгҒ®зөһиҫјгҒҝгғҮгӮ¶гӮӨгғігҒЁгғҗгғјгғҒгӮ«гғ«гғ„гӮӨгғігғ¬гӮӨгӮўгӮҰгғҲгҒ§гҒЁгҒҰгӮӮзІҫжӮҚгҒӘгӮӨгғЎгғјгӮёгҒ«гҒӘгҒЈгҒҹгҖӮ

гғҗгғғгғ•гғ«гғ‘гғҚгғ«гҒҢжҘөе°Ҹйқўз©ҚгҒ®гҒ“гҒ®гғҮгӮ¶гӮӨгғігҒҜйҹіиіӘзҡ„гҒӘгғЎгғӘгғғгғҲгӮӮеӨ§гҒҚгҒ„гҒ гӮҚгҒҶгҖӮ

гғ•гғӯгғігғҲгғҳгғ“гғјгҒ®гҒЁгҒҰгӮӮйҮҚгҒ„гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгӮ·гӮ№гғҶгғ гҒ«гҒӘгҒЈгҒҹгҒҢгҖҒзӯҗдҪ“гҒ®иӨҮйӣ‘гҒӘж§ӢйҖ гҒ®еҠ№жһңгҒ§еј·еәҰгҒҜй«ҳгҒ„гҖӮгғӘгӮўгғҲгғғгғ—гҒ«иҰӢгҒҲгӮӢдёҠйқўй–ӢеҸЈгҒ®гғҗгӮ№гғ¬гғ•гғҖгӮҜгғҲгӮӮгҖҒгҒ»гҒјжӯЈж–№еҪўгӮөгӮӨгӮәгҒ§еҠ№зҺҮгҒҢиүҜгҒ•гҒқгҒҶгҒ гҖӮ

|

пј”пјҺи©•дҫЎгҒЁи©ҰиҒҙ |

гҖҖгҒҫгҒҡгҒҜзү№жҖ§жё¬е®ҡгҒӢгӮүиЎҢгҒҶгҖӮ

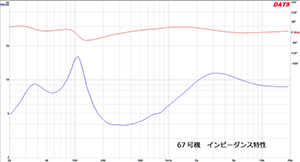

гӮӨгғігғ”гғјгғҖгғігӮ№зү№жҖ§гӮ’еӣіпј“гҒ«зӨәгҒҷгҖӮгҒЁгҒҰгӮӮгҒҚгӮҢгҒ„гҒӘпј’еұұгҒ®дҪҺеҹҹзү№жҖ§гҒ§гҒӮгӮҠгҖҒгӮЁгғігӮҜгғӯгғјгӮёгғЈгҒ®еҜҶй–үжҖ§гҒҢдҝқгҒҹгӮҢгҖҒгғҗгӮ№гғ¬гғ•еӢ•дҪңгҒҢжӯЈеёёгҒ«ж©ҹиғҪгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒ“гҒЁгҒҢи§ЈгӮӢгҖӮ

гҖҖгӮ·гӮ№гғҶгғ гҒ®жңҖдҪҺе…ұжҢҜе‘Ёжіўж•°гҒҜгғ”гғјгӮҜгӮ’жҺЁе®ҡгҒ—гҒҰгҖҒгҒҠгҒҠгӮҲгҒқ70HzгҒ§гӮҰгғјгғҸгғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒ®еҚҳдҪ“foгҒ§гҒӮгӮӢ65HzгҒӢгӮүгҒ®дёҠжҳҮгҒҜжҜ”ијғзҡ„е°‘гҒӘгҒ„гҖӮ5гғӘгғғгғҲгғ«гҒ®гӮЁгғігӮҜгғӯгғјгӮёгғЈгҒ«гҒ—гҒҰгҒҜиүҜеҘҪгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гғҗгӮ№гғ¬гғ•е…ұжҢҜе‘Ёжіўж•°гҒҜ60HzгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒиЁӯиЁҲеҖӨгҒЁиүҜгҒҸдёҖиҮҙгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгӮ·гӮ№гғҶгғ гӮӨгғігғ”гғјгғҖгғігӮ№гҒҜ4О©гҖҒгӮҜгғӯгӮ№гӮӘгғјгғҗгғје‘Ёжіўж•°гҒҢ3kHzд»ҳиҝ‘гҒ«гҒӮгӮҠгҖҒгғҮгғҗгӮӨгғҮгӮЈгғігӮ°гғҚгғғгғҲгғҜгғјгӮҜгӮӮе•ҸйЎҢгҒӘгҒ„дәӢгҒҢиӘӯгҒҝеҸ–гӮҢгӮӢгҖӮ

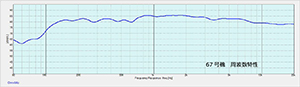

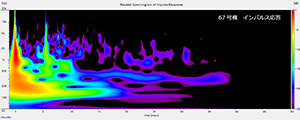

гҖҖе‘Ёжіўж•°зү№жҖ§пјҲеӣіпј”пјүгҒ§гҒҜгғҗгғјгғҒгӮ«гғ«гғ„гӮӨгғій…ҚзҪ®гҒ®иүҜгҒ•гҒҢиЎЁгӮҢгҒҰгҖҒдёӯй«ҳйҹіеҹҹгҒҢгҒҚгӮҢгҒ„гҒ«дјёгҒігҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгӮҰгғјгғҸгғјгҒЁгғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјгҒ®3kHzд»ҳиҝ‘гҒ®гӮҜгғӯгӮ№гӮӘгғјгғҗгғје‘Ёжіўж•°гҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгӮӮгҒӨгҒӘгҒҢгӮҠгҒҜиүҜеҘҪгҒӘж§ҳеӯҗгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҒ“гӮҢгҒҜгӮӨгғігғ‘гғ«гӮ№еҝңзӯ”пјҲеӣіпј•пјүгҒ«гӮӮзҸҫгӮҢгҒҰгҒҠгӮҠгҖҒгӮҜгғӯгӮ№гӮӘгғјгғҗгғјд»ҳиҝ‘гҒ®д№ұгӮҢгҒҜиҰӢдәӢгҒ«е°‘гҒӘгҒ„гҖӮгҒҫгҒҹгҖҒзү№гҒ«й«ҳйҹіеҹҹгҒ®еҸҚе°„гҒ®е°‘гҒӘгҒ•гҒҢйҡӣз«ӢгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгҒ“гӮҢгҒҜе№…гӮ’зӢӯгӮҒгҒҹгӮ№гғӘгғ гғҗгғғгғ•гғ«гғ‘гғҚгғ«гғҮгӮ¶гӮӨгғігҒ®еҠ№жһңгҒ§гҒӮгӮӢгҒЁзўәиӘҚгҒ§гҒҚгӮӢгҖӮ

гҖҖгҒқгҒ®йҹігҒ«гҒҜй©ҡгҒ„гҒҹгҖӮпјҲеҶҷзңҹпј“пј—пјү

LEGOгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјжӯҙд»ЈгҖҒжңҖй«ҳгҒ«гғ‘гғҜгғ•гғ«пјҶгғҖгӮӨгғҠгғҹгғғгӮҜгҒӘйҹігҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҒ•гҒҷгҒҢгҒҜеј·еҠӣгӮҰгғјгғҸгғјгӮ’пј’зҷәгӮӮжҗӯијүгҒ—гҒҹгҒ гҒ‘гҒ®гҒ“гҒЁгҒҜгҒӮгӮӢгҖӮгӮӮгҒЎгӮҚгӮ“гғҗгғјгғҒгӮ«гғ«гғ„гӮӨгғігғҮгӮ¶гӮӨгғігҒ®еҠ№жһңгҒ§йҹіеғҸе®ҡдҪҚгӮӮжҠңзҫӨгҖӮйҹіе ҙж„ҹгҒ®еәғгҒҢгӮҠгӮӮиүҜгҒ„гҖӮгҒ гҒҢгҖҒгҒқгӮҢгӮҲгӮҠгӮӮгӮўгӮҝгғғгӮҜгҒ®еҠ№гҒ„гҒҹйҹіиіӘгҒҢзү№еҫҙзҡ„гҒӘгҒ®гҒ гҖӮзү№гҒ«гӮёгғЈгӮәгӮ’еӨ§йҹійҮҸгҒ§иҒҙгҒҚгҒҹгҒҸгҒӘгӮӢгҖӮ

гҖҖеүҚдҪңпј–пј–еҸ·ж©ҹгҒЁгҒҜгҒҫгҒЈгҒҹгҒҸеҜҫз…§зҡ„гҒ§гҒЁгҒҰгӮӮйқўзҷҪгҒ„гҖӮгҒ“гӮҢгҒ гҒӢгӮүгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгӮ·гӮ№гғҶгғ гҒ®иҮӘдҪңгҒҜгӮ„гӮҒгӮүгӮҢгҒӘгҒ„гҒ®гҒ пјҒпјҒ

гҖҖгҒЁгҒ“гӮҚгҒҢгғ»гғ»гғ»

иӘҝеӯҗгҒ«д№—гҒЈгҒҰгҒҷгҒ”гҒ„йҹійҮҸгҒ§иҒҙгҒ„гҒҰгҒ„гҒҹгӮүгӮЁгғігӮҜгғӯгғјгӮёгғЈгҒҢгғ“гғӘгғ“гғӘгҒЁз•°йҹігӮ’зҷәз”ҹгҒ—еҮәгҒ—гҒҹгҖӮ

гҒҫгҒӮгҖҒ5гғӘгғғгғҲгғ«гҒ—гҒӢгҒӘгҒ„е°ҸгҒ•гҒӘLEGOиЈҪгҒ®гғҸгӮігҒ«гҒ“гӮҢгҒ гҒ‘гҒ®й§ҶеӢ•еҠӣгӮ’ијүгҒӣгҒҹгҒ®гҒ гҒӢгӮүз„ЎзҗҶгӮӮгҒӘгҒ„гҒ®гҒ гҒҢгҖӮгӮ„гҒҜгӮҠйҖҡеёёгҒ®иЈңеј·ж–№жі•гҒ§гҒҜеҚҒеҲҶгҒ§гҒҜгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҖӮ

еёёиӯҳзҡ„гҒӘйҹійҮҸгҒ§иҒҙгҒҸеҲҶгҒ«гҒҜе•ҸйЎҢгҒҜз„ЎгҒ„гҒ®гҒ гҒӢгӮүеӨұж•—дҪңгҒЁгҒ„гҒҶиЁігҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒҢгҖҒжң¬ж©ҹгҒҜLEGOгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгҒ®йҷҗз•ҢгӮӮж•ҷгҒҲгҒҰгҒҸгӮҢгҒҹгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

|

пј•пјҺгҒҠгӮҸгӮҠгҒ« |

гҖҖгҒ“гҒҶгҒ„гҒЈгҒҹеӨ§йҹійҮҸжҢҮеҗ‘гҒЁгҒ„гҒҶгғҷгӮҜгғҲгғ«гҒ®гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгӮ·гӮ№гғҶгғ гҒҜLEGOгҒ§гҒҜйҖ гӮҢгҒӘгҒ„гҒ®гҒ§гҒӮгӮҚгҒҶгҒӢпјҹгҖҖгҒҹгҒ—гҒӢгҒ«гғ–гғӯгғғгӮҜгҒ®жҺҘеҗҲдҪ“гҒ§гҒҜгғ•гғӢгғЈгғ•гғӢгғЈгҒ«гҒӘгӮҠеј·еӨ§гҒӘиғҢең§гҒ®ең§еҠӣгҒ«гҒҜиҖҗгҒҲгӮүгӮҢгҒӘгҒ„гҖӮжҹ”гӮүгҒӢжҢҮеҗ‘гҒ®гӮ·гӮ№гғҶгғ гҒӘгӮүгҒ°иүҜгҒ„гҒ®гҒ гҒҢгҖӮ

ж–°гҒҹгҒӘе•ҸйЎҢгҒ®зҷәз”ҹгҒҜй–ӢзҷәгғҶгғјгғһгҒ®зҷәиҰӢгҒ§гӮӮгҒӮгӮӢгҖӮ

гҒ“гҒ®иӘІйЎҢгӮ’е…ӢжңҚгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ“гҒқгҒҢжҠҖиЎ“гҒӘгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

ж¬ЎеӣһгҒ«гҒӨгҒҘгҒҸгғ»гғ»гғ»пјҲ2019.01.06пјү