|

LEGO SPEAKER 第5пјҷе ұ вүӘ第58е ұ 第60е ұвү« |

пј¬пјҘпј§пјҜгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгҒ®иЈҪдҪңгҖҖ第5пјҷе ұ

|

пј‘пјҺLEGOгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгҒ®йҷҗз•ҢзӘҒз ҙ |

гҖҖеј·еҢ–йӘЁж јж§ӢйҖ гҒҜпј–пј—еҸ·ж©ҹгҒ®иЈҪдҪңпјҲ第56е ұпјүгҒ§зөҢйЁ“гҒ—гҒҹLEGOгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгҒ®гӮЁгғігӮҜгғӯгғјгӮёгғЈеј·еәҰгҒ«еҜҫгҒҷгӮӢйҷҗз•ҢгӮ’зӘҒз ҙгҒҷгӮӢжҠҖиЎ“гҒ§гҒӮгӮӢгҒЁзўәдҝЎгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

гҒ“гӮҢгҒ«гӮҲгӮҠгҖҒгҒ“гӮҢгҒҫгҒ§гҒЁгҒҰгӮӮеӣ°йӣЈгҒ§гҒӮгӮӢгҒЁиҖғгҒҲгҒҰгҒ„гҒҹеӨ§еһӢгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгӮ·гӮ№гғҶгғ гҒ®иЈҪдҪңгҒҢеҸҜиғҪгҒ«гҒӘгӮӢгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖпј—пјҗеҸ·ж©ҹгҒЁгҒӘгӮӢжң¬дҪңе“ҒгҒҜиЁҳеҝөеҸ·ж©ҹгҒЁгҒ—гҒҰеӨ§еһӢгғўгғҮгғ«гҒ®иЈҪдҪңгҒ«жҢ‘жҲҰгҒ—гҒҹгҒ„гҖӮгҒқгҒ“гҒ§гҖҒеҖүеә«гҒ§зң гҒЈгҒҰгҒ„гҒҹпј’пј•еҸ·ж©ҹпјҲ第17е ұпјүгӮ’еј•гҒЈејөгӮҠеҮәгҒ—гҒҰгҒҚгҒҹгҖӮ

гҒ“гӮҢгҒҜгғӨгғһгғҸгҒ®еҗҚж©ҹгҖҢNS-10MгҖҚгӮ’гғҷгғігғҒгғһгғјгӮҜгҒ«гҒ—гҒҹеҶ…е®№з©Қзҙ„10гғӘгғғгғҲгғ«гҒ®LEGOгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгҒЁгҒ—гҒҰгҒҜеӨ§еһӢгҒ®гғўгғҮгғ«гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

д»ҠгҒ§гҒҜиІҙйҮҚгҒӘгғӨгғһгғҸгҒ®гӮӘгғӘгӮёгғҠгғ«гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгӮ’дҪҝз”ЁгҒ—гҒҰйҖ гӮүгӮҢгҒҹпј’пј•еҸ·ж©ҹгҒҜгҖҒй«ҳйҹіиіӘгғўгғҮгғ«гҒЁгҒ—гҒҰдјҒз”»гҒ•гӮҢгҒҹгӮӮгҒ®гҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҒҢгҖҒ2010е№ҙеҪ“жҷӮгҒ®з§ҒгҒ®иЈҪдҪңжҠҖиЎ“гҒҜгҒЁгҒҰгӮӮжңӘзҶҹгҒ§гҖҒеҜҶй–үеһӢгҒ®гҒҜгҒҡгҒҢLEGOгғ–гғӯгғғгӮҜгҒ®йҡҷй–“гҒҜй–ӢгҒҚж”ҫйЎҢгҒ§гҖҒгӮЁгғігӮҜгғӯгғјгӮёгғЈгҒ®иЈңеј·ж§ӢйҖ гҒҜж”ҜжҹұгҒЁзҙ°гҒ„гӮ№гғҶгғјгҒ«й јгҒЈгҒҰгҒ„гҒҹгҖӮ

еҗёйҹіжқҗгҒ«гҒҜжҙ»жҖ§зӮӯгӮ’и©°гӮҒиҫјгӮ“гҒ§гҒ„гҒҰгҖҒгҒқгҒ®йҹіиіӘгҒҜгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒ®иүҜгҒ•гҒ«еҠ©гҒ‘гӮүгӮҢгҒҰгҒҜгҒ„гҒҹгҒҢгҖҒеӨ§еһӢгҒ®гӮЁгғігӮҜгғӯгғјгӮёгғЈгҒҜгҒҫгҒЈгҒҹгҒҸгҒ®йқһеҠӣгҒ§гҖҒ18cmгӮҰгғјгғҸгғјгҒ®еј·еӨ§гҒӘиғҢең§гҒ«иҖҗгҒҲгӮүгӮҢгӮӢгӮҸгҒ‘гӮӮгҒӘгҒҸгҖҒд»ҠгҒЁгҒӘгҒЈгҒҰгҒҜжҘҪгҒ—гӮҒгӮӢгғ¬гғҷгғ«гҒ®гӮӮгҒ®гҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҖӮ

гҖҖ

гҖҖеҪ“жҷӮгҒ®йҹіиіӘи©•дҫЎиЁҳиҝ°гғ»гғ»гғ»

гҖҢгғ»гғ»гғ»гҒ гҒҢгҖҒеҗҢжҷӮгҒ«йҷҗз•ҢгӮӮж„ҹгҒҳгӮӢгҖӮгҒ“гӮҢд»ҘдёҠгҒ®еј·еәҰзўәдҝқгҒҜеӣ°йӣЈгҒ§гҒӮгӮӢгҒ—гҖҒгҒӮгҒҸгҒҫгҒ§зӯҗдҪ“ж”ҫе°„гӮ’иЁұгҒ—гҒҹгӮЁгғігӮҜгғӯгғјгӮёгғЈгҒ—гҒӢйҖ гӮҢгҒӘгҒ„гҒ гӮҚгҒҶгҖӮгӮӘгғӘгӮёгғҠгғ«гҒ®гҖҢ10MгҖҚгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘгӮҝгӮӨгғҲгҒӘдҪҺйҹігҖҒгғўгғӢгӮҝгғјгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгҒЁгҒ—гҒҰгҒ®иіҮиіӘгҒҜжҢҒгҒҰгҒӘгҒ„гҖӮд»ҠеҫҢгҒҜLEGOгҒ®гҒ“гҒҶгҒ—гҒҹзҙ жқҗгҒЁгҒ—гҒҰгҒ®зү№еҫҙгӮ’жҙ»гҒӢгҒҷеҲ©з”Ёжі•гҒҢеҝ…иҰҒгҒ гҒЁжҖқгҒҶгҖӮ

гӮӘгғӘгӮёгғҠгғ«гҒЁжҜ”ијғгҒҷгӮӢгҒЁеӨ–иҰігҒҜгҒқгҒЈгҒҸгӮҠгҒ гҒҢйҹіиӘҝгҒҜе…ЁгҒҸз•°гҒӘгӮӢгҖӮгӮЁгғігӮҜгғӯгғјгӮёгғЈгҒҢгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгӮ·гӮ№гғҶгғ гҒ«дёҺгҒҲгӮӢеҪұйҹҝгҒҜеҪ“гҒҹгӮҠеүҚгҒ§гҒҜгҒӮгӮӢгҒҢз”ҡеӨ§гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҖҚ

гҖҖ

гҖҖгҒ“гҒҶгҒ—гҒҰйҒҺеҺ»гҒ®дҪңе“ҒгӮ’ж”№гӮҒгҒҰиҒҙгҒҚгҒӘгҒҠгҒ—гҒҰгҒҝгӮӢгҒЁгҖҒжҠҖиЎ“дёҚи¶ігӮ’еҸҚзңҒгҒҷгӮӢгҒҢгҖҒгҒӘгҒ«гӮҲгӮҠиЈҪдҪңжҠҖиЎ“гҒ®зӣ®иҰҡгҒ—гҒ„еҗ‘дёҠгҒ«иҮӘеҲҶгҒ§гӮӮй©ҡгҒҸгҒ®гҒ гҖӮ

пјҷе№ҙй–“гҒ®жҠҖиЎ“й–ӢзҷәгҒЁеӨұж•—гҒ®зөҢйЁ“гҒҜжҘөгӮҒгҒҰеӨ§гҒҚгҒӘжҲҗжһңгҒӘгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖ

|

пј’пјҺиЁӯиЁҲ |

гҖҖеҜҶй–үеһӢгҒ®иЈҪдҪңгҒ«гҒӮгҒҹгҒЈгҒҰгҒҜгҖҒLEGOгғ–гғӯгғғгӮҜгҒ®йҡҷй–“гҒҜгғһгӮ№гӮӯгғігӮ°гғҶгғјгғ—гҒ§еҮҰзҗҶгҒ§гҒҚгӮӢгҖӮ

гғҗгғғгғ•гғ«гғ‘гғҚгғ«гӮ„гғӘгӮўгғ‘гғҚгғ«гҒ®йҡҷй–“гӮӮгғ—гғ¬гғјгғҲгғ–гғӯгғғгӮҜгҒ®зө„гҒҝеҗҲгӮҸгҒӣж–№гҒ§еҜҫеҝңеҸҜиғҪгҒ гҖӮ

е•ҸйЎҢгҒЁгҒӘгӮӢгҒ®гҒҜгӮҰгғјгғҸгғјгҒ®еј·еӨ§гҒӘиғҢең§гҒ«иҖҗгҒҲгӮӢгӮЁгғігӮҜгғӯгғјгӮёгғЈеј·еәҰгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

зү№гҒ«еӨ§йқўз©ҚгҒ®гғӘгӮўгғ‘гғҚгғ«гҒЁеӨ©ең°гӮ„е·ҰеҸіеҒҙйқўгҒ®еӨүеҪўгҖҒжҢҜеӢ•гҒҜе•ҸйЎҢгҒ§гҖҒзӯҗдҪ“гҒӢгӮүгҒ®йҹіең§ж”ҫе°„гҒ«гҒӘгӮҠгҖҒз•°йҹігҒ®еҺҹеӣ гҖҒйҹіеғҸе®ҡдҪҚгҒ®дёҚжҳҺзўәгҒЁгҒ„гҒЈгҒҹе•ҸйЎҢгҒ«гҒӘгӮӢгҖӮгӮӮгҒЎгӮҚгӮ“йҹіиіӘгҒқгҒ®гӮӮгҒ®гӮӮеҠЈеҢ–гҒҷгӮӢгҒ гӮҚгҒҶгҖӮгҒ•гӮүгҒ«гғҗгғғгғ•гғ«гғ‘гғҚгғ«гҒҢзӯҗдҪ“жҢҜеӢ•гҒ®еҪұйҹҝгӮ’еҸ—гҒ‘гӮӢгҒЁж”ҜзӮ№гҒҢгғ–гғ¬гҒҰгҒ—гҒҫгҒ„гҖҒжӯӘгҒҢеў—еҠ гҒҷгӮӢгҒ®гҒ гҖӮ

гҒқгҒ“гҒ§гҖҒжң¬пј—пјҗеҸ·ж©ҹгҒҜгҒ“гҒ“гҒ«ж–°жҠҖиЎ“гҖҢ еј·еҢ–йӘЁж јж§ӢйҖ : Rigid-Frame Technology гҖҚгӮ’йҒ©з”ЁгҒ—гҒҰеҫ№еә•гҒ—гҒҹеј·еҢ–гӮ’и©ҰгҒҝгӮӢгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

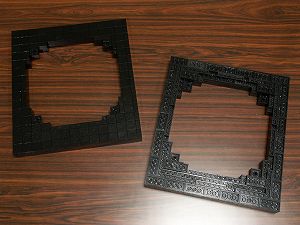

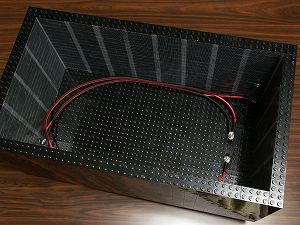

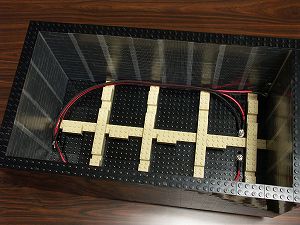

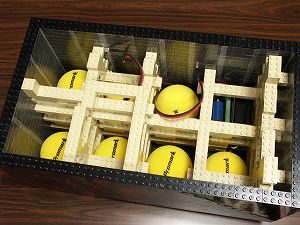

гҖҖеҶҷзңҹпј’гҒҜеҶ…йғЁеј·еҢ–гғ•гғ¬гғјгғ гҒ®жӨңиЁҺзҠ¶ж…ӢгҒ§гҒӮгӮӢгҒҢLEGOгҒӘгӮүгҒ§гҒҜгҒ®гҖҒжңҖйҒ©еҢ–гҒ•гӮҢгҒҹиӨҮйӣ‘гҒӘж§ӢйҖ дҪ“гҒЁгҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгғ©гғјгғЎгғіж§ӢйҖ гҒҢгғӘгӮўгғ‘гғҚгғ«гҒЁгғҗгғғгғ•гғ«гғ‘гғҚгғ«гӮ’еј·еӣәгҒ«жҺҘеҗҲгҒ—гҖҒгғҗгғғгғ•гғ«гғ‘гғҚгғ«гҒҢгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒ®е‘ЁеӣІгҒ§ж”ҜжҢҒгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢж§ҳеӯҗгҒҢгӮҸгҒӢгӮӢгҖӮгҒҫгҒҹгҖҒеӨ©ең°гӮ„е·ҰеҸігҒ®еҒҙйқўгӮӮйҡҸжүҖгҒ§еҶ…йқўгҒӢгӮүеӣәе®ҡгҒ•гӮҢгӮӢгҖӮ

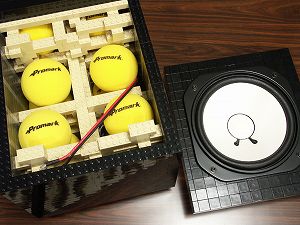

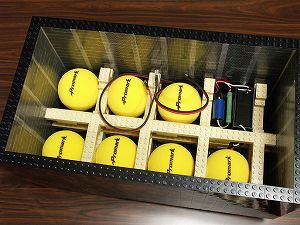

гҖҖд»ҠеӣһгҒҜеҜҶй–үеһӢгҒӘгҒ®гҒ§гҒ•гҒҷгҒҢгҒ«еҗёйҹіжқҗгғ¬гӮ№гҒ«гҒҜгҒ§гҒҚгҒӘгҒ„гҖӮзү№гҒ«дҪҺйҹіеҹҹгҒ®ең§еҠӣгӮ’еҗёеҸҺгҒҷгӮӢеҝ…иҰҒгҒҢгҒӮгӮӢгҒ®гҒ гҖӮгҒ“гҒ®гҒҹгӮҒгҖҒеҶ…йғЁеј·еҢ–гғ•гғ¬гғјгғ гҒ«з«Ӣж–№дҪ“гҒ®з©әй–“гӮ’иЁӯгҒ‘гҒҰгҒӮгӮҠгҖҒгҒ“гҒ“гҒ«еҗёйҹіжқҗгҒ®гӮ№гғқгғігӮёгғңгғјгғ«гӮ’жҢҝе…ҘгҒҷгӮӢгҖӮ

гӮ№гғқгғігӮёгғңгғјгғ«гҒҜгҒқгҒ®ејҫжҖ§еӨүеҪўгҒ«гӮҲгӮҠдҪҺйҹіеҹҹгҒ®еҗёйҹігҒ«еҠ№жһңгҒҢгҒӮгӮӢгҒЁиҖғгҒҲгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгӮҖгӮҚгӮ“гҖҒгӮ№гғқгғігӮёгҒӘгҒ®гҒ§й«ҳйҹіеҹҹгӮӮеҗёйҹігҒҷгӮӢгҖӮ

гҖҖеҶҷзңҹгӮ’иүҜгҒҸиҰӢгӮӢгҒЁгӮҰгғјгғҸгғјеҫҢйғЁгғӘгӮўгғ‘гғҚгғ«иҝ‘гҒҸгҒ«й»’гҒ„гғ—гғ¬гғјгғҲгғ–гғӯгғғгӮҜгҒ«гӮҲгӮӢйғЁе“ҒгҒҢиҰӢгҒҲгӮӢгҒҢгҖҒгҒ“гӮҢгҒҜгғҮгғҗгӮӨгғҮгӮЈгғігӮ°гғҚгғғгғҲгғҜгғјгӮҜе®ҹиЈ…гғ‘гғҚгғ«гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖ

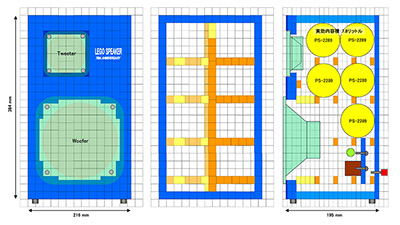

гҖҖж§ӢйҖ еӣігӮ’жҸҸгҒ„гҒҰгҒҝгҒҹпјҲеӣіпј‘пјүгҖӮ

еӨ–иҰігҖҒеҜёжі•гҒҜгӮӘгғӘгӮёгғҠгғ«гҒ®пј’пј•еҸ·ж©ҹгӮ’иёҸиҘІгҒ—гҖҒеӨ§гҒҚгҒӘеҶ…йғЁгҒ«еј·еҢ–гғ•гғ¬гғјгғ гӮ’ж§ӢзҜүгҒҷгӮӢгҖӮгҒ“гҒ®еҶ…йғЁеј·еҢ–гғ•гғ¬гғјгғ гҒҜдёӯеҝғйғЁдёҠдёӢгӮ’иІ«гҒҸж§ӢйҖ гҒ«гҖҒе·ҰеҸіпј”з®ҮжүҖгҒ«ж”Ҝжҹұж§ӢйҖ гӮ’иЁӯгҒ‘гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

гҒҫгҒҹгҖҒеӣігҒ«гҒҜзӨәгҒ•гӮҢгҒӘгҒ„гҒҢгҖҒеҘҘиЎҢгҒҚгҒ®дёӯеӨ®дҪҚзҪ®гҒ§ж”Ҝжҹұй–“гӮ’жёЎгҒҷгӮ№гғҶгғјгӮ’дёҠдёӢгҒ«е…ҘгӮҢгҒҰгҒ•гӮүгҒ«еј·еҢ–гҒҷгӮӢгҖӮ

пј”жң¬гҒ®ж”ҜжҹұгҒ®иЁӯзҪ®дҪҚзҪ®гҒҜгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгӮ’ж”ҜгҒҲгӮӢгҒҹгӮҒгҒ«гҖҒгғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјиғҢйқўдёӯеӨ®гҖҒгӮҰгғјгғҸгғјиғҢйқўдёӯеӨ®гҒЁдёҠдёӢдҪҚзҪ®гҒ®иЁҲпј”з®ҮжүҖгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒ“гҒ®гҒҶгҒЎгӮҰгғјгғҸгғјиғҢйқўгҒ®дёӯеӨ®ж”ҜжҹұгҒҜгғһгӮ°гғҚгғғгғҲгҒҢгҒӮгӮӢгҒ®гҒ§гғҗгғғгғ•гғ«гғ‘гғҚгғ«гҒҫгҒ§гҒҜеӯҳеңЁгҒ—гҒӘгҒ„гҖӮ

гҒҫгҒҹгҖҒд»ҠеӣһгҒҜ18cmгҒ®еӨ§еһӢгӮҰгғјгғҸгғјгӮ’дҪҝз”ЁгҒҷгӮӢгҒ®гҒ§гҖҒгғҗгғғгғ•гғ«гғ‘гғҚгғ«гҒҜгғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјз”ЁгҒЁгӮҰгғјгғҸгғјз”ЁгҒ§еҲҶеүІгҒ—гҒҰиЈҪдҪңгҒҷгӮӢгҖӮгҒ“гҒ®гҒҹгӮҒгҖҒеӣәе®ҡж§ӢйҖ гҒҢпј’жһҡгҒ®гғҗгғғгғ•гғ«гғ‘гғҚгғ«й–“гҒ«еҝ…иҰҒгҒӘгҒ®гҒ§гҖҒеҶ…йғЁеј·еҢ–гғ•гғ¬гғјгғ гҒ«гӮ№гғҶгғјгӮ’иЁӯгҒ‘гҒҰгҒ“гҒ®дҪҚзҪ®гҒ«ж”ҜжҹұгӮ’йҖ гӮҠиҫјгӮҖгҖӮ

гҖҖиЈңеј·ж§ӢйҖ гҒ«гӮҲгӮҠеҪўжҲҗгҒ•гӮҢгҒҹиЁҲпј‘пј–з®ҮжүҖгҒ®з«Ӣж–№дҪ“з©әй–“гҒ«еҗёйҹіжқҗгҒ®гӮ№гғқгғігӮёгғңгғјгғ«гӮ’жҢҝе…ҘгҒҷгӮӢгҒҢгҖҒеҫҢеҒҙгҒ®дёҖз®ҮжүҖгҒ®з©әй–“гҒ«гҒҜгғҮгғҗгӮӨгғҮгӮЈгғігӮ°гғҚгғғгғҲгғҜгғјгӮҜгҒҢе…ҘгӮӢгҒҹгӮҒгҖҒеҗёйҹіжқҗгғңгғјгғ«гҒҜпј‘пј•еҖӢгӮ’жҢҝе…ҘгҒҷгӮӢгҖӮ

гҖҖеҶ…йғЁеј·еҢ–гғ•гғ¬гғјгғ гҒҜеј·еәҰгӮ’зўәдҝқгҒ—гҒӨгҒӨгҖҒLEGOгғ–гғӯгғғгӮҜеҖӢгҖ…гҒ®иғҢйқўз©әй–“е®№з©ҚгӮ’еҲ©з”ЁгҒ§гҒҚгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҖҒжіЁж„ҸгҒ—гҒҰгғ•гғ¬гғјгғ ж§ӢйҖ гҒ«зө„гҒҝдёҠгҒ’гӮӢеҝ…иҰҒгҒҢгҒӮгӮҠгҖҒжң¬ж©ҹгҒ®йҮҚиҰҒгҒӘиЈҪдҪңгғқгӮӨгғігғҲгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҒ“гҒ®еј·еҢ–гғ•гғ¬гғјгғ гҒ«гӮҲгӮӢеҶ…е®№з©Қжёӣе°‘гӮ’иЁҲз®—гҒ—гҖҒе®ҹеҠ№еҶ…е®№з©ҚгҒҜгҒҠгҒҠгӮҲгҒқ7.8гғӘгғғгғҲгғ«гҒЁиҰӢз©ҚгӮӮгҒЈгҒҹгҖӮ

гҖҖ

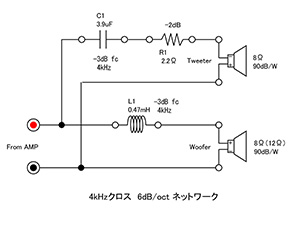

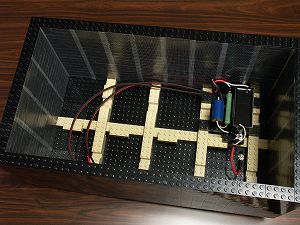

гҖҖгғҮгғҗгӮӨгғҮгӮЈгғігӮ°гғҚгғғгғҲгғҜгғјгӮҜгӮ’иЁӯиЁҲгҒҷгӮӢпјҲеӣіпј’пјүгҖӮ

пј’пј•еҸ·ж©ҹгҒ§гҒҜгӮӘгғӘгӮёгғҠгғ«гҒ®гҖҢ10MгҖҚгӮ’е°ҠйҮҚгҒ—гҒҰгӮҜгғӯгӮ№гӮӘгғјгғҗгғје‘Ёжіўж•°2kHzгҒ§гҖҒ12dB/octгҒ®еӣһи·ҜгӮ’жҺЎз”ЁгҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгҖӮгҒҫгҒҹгҖҒгғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјгҒ®гӮўгғғгғҶгғҚгғјгӮҝгғјгҒҜз„ЎгҒ—гҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҖӮ

пј’пј•еҸ·ж©ҹгҒ®иЈҪдҪңгғӘгғқгғјгғҲгҒ«гӮӮиЁҳиҝ°гҒ—гҒҹгҒҢгҖҒгӮӮгҒЁгӮӮгҒЁгҖҢNS-10MгҖҚгҒҜгӮ№гӮҝгӮёгӮӘгғўгғӢгӮҝгғјгҒЁгҒ—гҒҰгҒ®з”ЁйҖ”гӮ’жғіе®ҡгҒ—гҒҰгҒӢгҖҒгғҮгғғгғүгҒӘз©әй–“гҒ§йҹігӮ’гғҒгӮ§гғғгӮҜгҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ«й«ҳйҹіеҹҹгҒҢеј·иӘҝгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгӮҲгҒҶгҒ«ж„ҹгҒҳгӮӢгҖӮгҒӮгӮӢгҒ„гҒҜеӨ§йҹійҮҸгҒ§гғҗгғ©гғігӮ№гҒҢеҸ–гӮҢгӮӢгҒ®гҒӢгӮӮгҒ—гӮҢгҒӘгҒ„гҒҢгҖҒгҒ©гҒҶгӮӮгӮӘгғӘгӮёгғҠгғ«гғўгғҮгғ«гҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгӮӮй«ҳйҹігҒҢгӮӯгғ„гӮӨгҒ®гҒ гҖӮгҒ“гӮҢгҒҜгғ—гғӯгҒ§гӮӮиүҜгҒҸжҢҮж‘ҳгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒгҖҢгғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјеүҚйқўгҒ«гғҶгӮЈгғғгӮ·гғҘгғҡгғјгғ‘гғјгӮ’д»ҳгҒ‘гҒҹгҖҚгҒӘгҒ©гҒЁгҒ„гҒҶи©ұгӮӮиҒһгҒҸгҖӮ

гҒқгҒ“гҒ§гҖҒд»ҠеӣһгҒҜгғҮгғҗгӮӨгғҮгӮЈгғігӮ°гғҚгғғгғҲгғҜгғјгӮҜгӮ’еӨүжӣҙгҒ—гҒҰй«ҳйҹіеҹҹгӮ’иӘҝж•ҙгҒ—гҒҹгҒ„гҒЁжҖқгҒҶгҖӮ

иЁӯиЁҲжҖқжғігҒЁгҒ—гҒҰгҒҜгӮҜгғӯгӮ№гӮӘгғјгғҗгғје‘Ёжіўж•°гӮ’4kHzгҒ«й«ҳгӮҒгҒҰгғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјгҒ®иІ жӢ…гӮ’жёӣгӮүгҒҷгҖӮгӮҰгғјгғҸгғјгҒ®еҲҶеүІжҢҜеӢ•гҒ®еҪұйҹҝгҒҢгҒӮгӮӢгҒҢгҖҒ4kHzгҒҸгӮүгҒ„гҒӘгӮү18cmгӮҰгғјгғҸгғјгҒ§гӮӮгҒ„гҒ‘гӮӢгҒ гӮҚгҒҶгҖӮгғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјгҒ«гҒҜ-2dBгҒ®гӮўгғғгғҶгғҚгғјгӮҝгғјгӮ’и»ҪгҒҸе…ҘгӮҢгҖҒй«ҳйҹіеҹҹгӮ’жҠ‘гҒҲгӮӢгҖӮгҒ“гҒ®гғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјгҒҜгғүгғјгғ еһӢгҒӘгҒ®гҒ§-6dB/octгҒ®йҒ®ж–ӯзү№жҖ§гҒ§гӮӮе•ҸйЎҢгҒҜгҒӘгҒ„гҒ гӮҚгҒҶгҖӮгӮҰгғјгғҸгғјгҒЁгҒ®гӮҜгғӯгӮ№еёҜеҹҹгҒҢеў—гҒҲгӮӢгҒҢгҖҒдҪҚзӣёгҒҢжҖҘжҝҖгҒ«еӨүеҢ–гҒ—гҒӘгҒ„гғЎгғӘгғғгғҲгӮӮгҒӮгӮӢгҖӮпјҲе®ҹгҒҜгғ‘гғјгғ„гӮ’жёӣгӮүгҒ—гҒҹгҒ„гҒ®гҒҢдёҖз•Әпјү

гҖҖгҖҢNS-10MгҖҚгҒ®гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒҜдҝқе®Ҳгғ‘гғјгғ„гҒЁгҒ—гҒҰе…ҘжүӢгҒ—гҒҹгҒҢгҖҒгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒ®еҚҳдҪ“зү№жҖ§гҒҜе…¬й–ӢгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒӘгҒ„гҒ®гҒ§иүҜгҒҸгӮҸгҒӢгӮүгҒӘгҒ„гҖӮгӮҰгғјгғҸгғјгҒ®гӮӨгғігғ”гғјгғҖгғігӮ№гҒҜ4kHzгҒ§гҒҜ12О©зЁӢеәҰгҒЁе®ҹжё¬гҒ—гҖҒеӣігҒ®еӣһи·ҜгӮ’иЁӯиЁҲгҒ—гҒҹгҖӮ

гғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјгҒ®дҪҚзӣёгҒҜ6dB/octеӣһи·ҜиЁӯиЁҲгҒ®гӮ»гӮӘгғӘгғјгҒ©гҒҠгӮҠгҒ«йҖҶзӣёгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖ

пјңпј—пјҗеҸ·ж©ҹгҖҖеҹәжң¬д»•ж§ҳпјһ

гҖҖгғ» ж–№ејҸпјҡеј·еҢ–гғ•гғ¬гғјгғ ж§ӢйҖ гғӘгӮёгғғгғүгӮ·гӮ№гғҶгғ пј’гӮҰгӮ§гӮӨгҖҖе·ҰеҸіеҜҫз§°гғҮгӮ¶гӮӨгғі

гҖҖгғ» зө„гҒҝз«ӢгҒҰж–№жі•пјҡгғӣгғӘгӮҫгғігӮҝгғ«гӮҝгӮӨгғ—пјҲж°ҙе№ізө„гҒҝз«ӢгҒҰпјү

гҖҖгғ» гӮЁгғігӮҜгғӯгғјгӮёгғЈж–№ејҸпјҡеҜҶй–үеһӢ

гҖҖгғ» дҪҝз”ЁгғҰгғӢгғғгғҲпјҡгғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјгҖҖYAMAHAгҖҖJA0518AпјҲ3.5cmгӮҪгғ•гғҲгғүгғјгғ пјү

гҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖ гӮҰгғјгғҸгғјгҖҖYAMAHAгҖҖJA1801AпјҲ18cmгғҡгғјгғ‘гғјгӮігғјгғіпјү

гҖҖгғ» еӨ–еҪўеҜёжі•пјҡW216гҖҖH384гҖҖD195mm

гҖҖгғ» еҶ…е®№з©Қпјҡзҙ„7.8гғӘгғғгғҲгғ«

гҖҖгғ» гғҮгғҗгӮӨгғҮгӮЈгғігӮ°гғҚгғғгғҲгғҜгғјгӮҜпјҡгӮҜгғӯгӮ№гӮӘгғјгғҗгғјгҖҖ4kHzгҖҖ6dB/oct

гҖҖгғ»гӮ·гӮ№гғҶгғ гӮӨгғігғ”гғјгғҖгғігӮ№пјҡ8О©

гҖҖгғ» иіӘйҮҸпјҡ6.1kg

гҖҖ гҖҖ

|

пј“пјҺиЈҪдҪң |

гҖҖгғӘгӮөгӮӨгӮҜгғ«дҪңе“ҒгҒ®е ҙеҗҲгҖҒгҒҫгҒҡгҖҒиЎҢгҒҶгҒ“гҒЁгҒҜгғҷгғјгӮ№гғўгғҮгғ«гҒ®еҲҶи§ЈдҪңжҘӯгҒ§гҒӮгӮӢгҒҢгҖҒе®ҹгҒҜгҒ“гӮҢгҒҢзөҗж§ӢеӨ§еӨүгҒ гҒЈгҒҹгӮҠгҒҷгӮӢгҖӮгҒ—гҒЈгҒӢгӮҠгҒЁзө„гҒҝз«ӢгҒҰгӮүгӮҢгҒҹLEGOгғ–гғӯгғғгӮҜгҒҜжҘөгӮҒгҒҰеј·еӣәгҒ«жҺҘеҗҲгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒ§гҒӘгҒӢгҒӘгҒӢеӨ–гӮҢгҒӘгҒ„гҖӮжүӢгӮ’гӮұгӮ¬гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгӮӮгҒӮгӮӢгҖҒLEGOгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгҒ®иЈҪдҪңгҒ§е”ҜдёҖеҚұйҷәгҒӘдҪңжҘӯгҒӘгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮпјҲзөҶеүөиҶҸзЁӢеәҰгҒ гҒҢпјү

гҖҖйҒҺеҺ»гҒ®дҪңе“ҒгӮ’еҲҶи§ЈгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒЁгҖҒгҒӮгҒ®й ғгҒҜгҒ“гӮ“гҒӘгҒ®йҖ гҒЈгҒҰгҒ„гҒҹгҒ®гҒӢпјҹгғ»гғ»гғ»гҖҖгҒЁгҒ„гҒҶж„ҹж…ЁгҒ«иҖҪгӮӢгҒ“гҒЁгӮӮгҒ§гҒҚгӮӢжҘҪгҒ—гҒ„дҪңжҘӯгҒ§гӮӮгҒӮгӮӢгҖӮ

гғҗгғ©гғҗгғ©гҒ«гҒӘгҒЈгҒҹгғ‘гғјгғ„гӮ’дҝ®жӯЈгҖҒж”№йҖ гҒ—гҒҰж–°гҒҹгҒ«зө„гҒҝзӣҙгҒ—гҒҰж–°дҪңе“ҒгҒ®гғ‘гғјгғ„гӮ’йҖ гӮӢйҒҺзЁӢгӮӮгҒҫгҒҹгҖҒе®ҹгҒ«жҘҪгҒ—гҒ„гҒ®гҒ гҖӮ

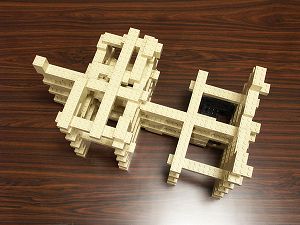

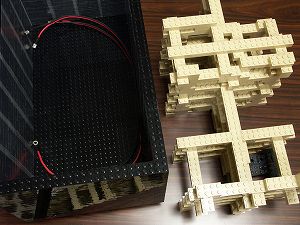

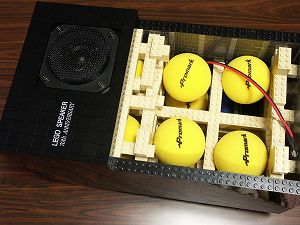

гҖҖжң¬ж©ҹгҒҜеҜҶй–үеһӢгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒиЁҖгҒЈгҒҰгҒҝгӮҢгҒ°гҒҹгҒ гҒ®гғҸгӮігҒӘгҒ®гҒ§гғ‘гғјгғ„гҒҜгҒ”гҒҸгӮ·гғігғ—гғ«гҒ§гҒӮгӮӢпјҲеҶҷзңҹпј“пјүгҖӮгҒҹгҒ гҒ—гҖҒж–°иҰҸгҒ®еҶ…йғЁеј·еҢ–гғ•гғ¬гғјгғ гҒҢз•°еҪ©гӮ’ж”ҫгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

гҖҖеҶҷзңҹпј”пҪһпј–гҒҜеҶ…йғЁеј·еҢ–гғ•гғ¬гғјгғ гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гӮЁгғігӮҜгғӯгғјгӮёгғЈиЈңеј·гҒЁжҗӯијүгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒЁгҒ®е№ІжёүгӮ’йҒҝгҒ‘гӮӢгҒҹгӮҒгҒ®й«ҳеәҰгҒ«жңҖйҒ©еҢ–гҒ•гӮҢгҒҹе·ҰеҸіеҜҫз§°гғҮгӮ¶гӮӨгғігҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

жң¬ж©ҹгҒҜгӮҰгғјгғҸгғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒҢеӨ§еһӢгҒӘгҒ®гҒ§гҖҒгғһгӮ°гғҚгғғгғҲгҒ®зўәдҝқз©әй–“гҒҢеӨ§гҒҚгҒ„гҒҢгҖҒгӮҰгғјгғҸгғјгғҰгғӢгғғгғҲеӣәе®ҡдҪҚзҪ®гҒ®гғңгғ«гғҲиҝ‘еӮҚпј”зӮ№гҒ§гҖҒгҒ—гҒЈгҒӢгӮҠгҒЁгғҗгғғгғ•гғ«гғ‘гғҚгғ«гӮ’ж”ҜгҒҲгӮӢж§ӢйҖ гҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

гҒҫгҒҹгҖҒиЁӯиЁҲгҒ§иҝ°гҒ№гҒҹгӮҲгҒҶгҒ«жң¬ж©ҹгҒ®гғҗгғғгғ•гғ«гғ‘гғҚгғ«гҒҜгӮҰгғјгғҸгғјгғ‘гғҚгғ«гҒЁгғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјгғ‘гғҚгғ«гҒ®пј’жһҡгҒ«еҲҶгҒӢгӮҢгӮӢгҒҹгӮҒгҖҒгҒ“гҒ®еҗҲгӮҸгҒӣдҪҚзҪ®гҒҢзү№гҒ«еј·еҢ–гҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

гҖҖеҗёйҹіжқҗгғңгғјгғ«гӮ’жҢҝе…ҘгҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ®з©әй–“гҒ®зўәдҝқгӮ„гҖҒй»’гҒ„гғ—гғ¬гғјгғҲгғ–гғӯгғғгӮҜгҒ«гӮҲгӮӢгғҮгғҗгӮӨгғҮгӮЈгғігӮ°гғҚгғғгғҲгғҜгғјгӮҜе®ҹиЈ…гғ‘гғҚгғ«гҒ®еӣәе®ҡж–№жі•гҒӘгҒ©гҒ«гӮӮе·ҘеӨ«гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

гҖҖеҶҷзңҹпј—гҒҜгӮҰгғјгғҸгғјгғ‘гғҚгғ«гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгғҗгғғгғ•гғ«гғ‘гғҚгғ«гҒЁгҒ„гҒҶгӮҲгӮҠжһ гҒ гҒҢгҖҒжңҖеӨ§еҺҡгҒ•гҒҜ22mmпјҲгғ—гғ¬гғјгғҲгғ–гғӯгғғгӮҜ7жһҡпјүгӮӮгҒӮгӮҠгҖҒгҒІгҒӯгӮҠгҒ«еҜҫгҒ—гҒҰгӮӮеј·еҠӣгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖгғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјгғ‘гғҚгғ«пјҲеҶҷзңҹпјҳпјүгӮӮеҗҢж§ҳгҒ«еј·йқӯгҒқгҒ®гӮӮгҒ®гҖӮгғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјгғҰгғӢгғғгғҲеҸ–гӮҠд»ҳгҒ‘йғЁеҲҶгҒ«6mmпјҲгғ—гғ¬гғјгғҲгғ–гғӯгғғгӮҜпј’жһҡеҲҶпјүгҒ®гӮ¶гӮ°гғӘгҒҢгҒӮгӮҠгҖҒ70еҸ·ж©ҹгҒ®гӮЁгғігғ–гғ¬гғ гҒҜгғҶгғ—гғ©гӮ·гғјгғ«гӮ’иІјгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

гҖҖжң¬дҪ“гғ•гғ¬гғјгғ пјҲеҶҷзңҹпјҷпјүгҒҜеҶ…йқўгҒ«гғһгӮ№гӮӯгғігӮ°гғҶгғјгғ—гӮ’иІјгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒҢгҖҒгҒҹгҒ гҒ®еӨ§гҒҚгҒӘгғҸгӮігҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖгғӘгӮўгғ‘гғҚгғ«пјҲеҶҷзңҹпј‘пјҗпјүгӮӮгҒҹгҒ гҒ®еӨ§гҒҚгҒӘжқҝгҖӮгҒ“гӮҢгҒҫгҒ§гҒӘгӮүгҖҒгҒ“гӮ“гҒӘгҒ«еӨ§гҒҚгҒӘLEGOйғЁе“ҒгҒҜеј·еәҰдёҚи¶ігҒЁгғҸгӮійіҙгӮҠгҒ®е…ғеҮ¶гҒ§йҹіиіӘеҠЈеҢ–гҒ®жңҖеӨ§иҰҒеӣ гҒЁгҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гҒҹгҒҢгҖҒд»ҠеӣһгҒҜеј·еҢ–гғ•гғ¬гғјгғ гҒ®йҒ©з”ЁгҒ§гҒ“гҒ®еҝғй…ҚгҒҜз„ЎгҒ„гҒ гӮҚгҒҶгҖӮ

гҖҖеҶҷзңҹпј‘пј‘гҒ«гӮҰгғјгғҸгғјгғҰгғӢгғғгғҲгӮ’зӨәгҒҷгҖӮ

гғӨгғһгғҸгҒ®зҙ”жӯЈдҝқе®ҲгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒ§гҖҒжң¬зү©гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

еүҚдҪңе“Ғз”ЁгҒ«иіје…ҘгҒ—гҒҰгҒӢгӮү10е№ҙиҝ‘гҒҸгҒ«гҒӘгӮӢгҒҢгҖҒеҠЈеҢ–гҒҜгҒҫгҒЈгҒҹгҒҸиҰӢгӮүгӮҢгҒӘгҒ„гҖӮ

гҒ“гҒ®18cmгӮҰгғјгғҸгғјгҒҜгғ—гғ¬гӮ№гғ•гғ¬гғјгғ гҒ§гҒЎгӮҮгҒЈгҒЁеҸӨиҮӯгҒ„гғҮгӮ¶гӮӨгғігҒ гҒҢпјҲ40е№ҙгӮӮеүҚгҒ®иЁӯиЁҲгҒӘгҒ®гҒ пјүгҒЁгҒҰгӮӮгҒ—гҒЈгҒӢгӮҠгҒЁгҒ—гҒҹдҪңгӮҠгҒ§гҖҒиІјгӮҠеҗҲгӮҸгҒӣгҒ®и»ҪгҒ„гғҡгғјгғ‘гғјгӮігғјгғігҒ«еӨ§гҒҚгҒӘгғһгӮ°гғҚгғғгғҲгҒ§гҖҒй«ҳиғҪзҺҮпјҲ90dB/W/mпјүгӮ’иӘҮгӮӢгҖӮ

иІјгӮҠеҗҲгӮҸгҒӣгӮігғјгғігҒҜд»ҠгҒ§гҒҜзҸҚгҒ—гҒ„гҒҢгҖҒжҢҜеӢ•жқҝгҒ®еқҮдёҖжҖ§гҒҢй«ҳгҒ„гғЎгғӘгғғгғҲгҒҢгҒӮгӮҠгҖҒгҒ“гҒ®зҷҪгҒ„гӮігғјгғігҒҢеӨ§еӨүйӯ…еҠӣзҡ„гҒӘгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖеҶҷзңҹпј‘пј’гҒ®35mmгғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒҜгӮҝгғігӮёгӮ§гғігӮ·гғЈгғ«гӮЁгғғгӮёгҒ®гӮҪгғ•гғҲгғүгғјгғ гҒ§гҖҒгҒ“гӮҢгҒҫгҒҹеј·еҠӣгҒӘгғһгӮ°гғҚгғғгғҲпјҲгӮҰгғјгғҸгғјгӮҲгӮҠеӨ§гҒҚгҒ„пјҒпјүгӮ’жҺЎз”ЁгҒ—гҖҒй«ҳиғҪзҺҮгҒЁгғҸгӮӨгғҲгғ©гғігӮёгӮ§гғігғҲгӮ’йҒ”жҲҗгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

гҖҖгҒ“гӮҢгҒҜгҖҢNS-10M PROгҖҚгҒ«жҺЎз”ЁгҒ•гӮҢгҒҹеҫҢжңҹеһӢгҒӘгҒ®гҒ§гҖҒгӮўгӮігғјгӮ№гғҶгӮЈгғғгӮҜгӮўгғ–гӮҪгғјгғҗгғјгҒЁе‘јгҒ¶еҗёйҹізҙ жқҗгҒҢжҢҜеӢ•жқҝгҒ®е‘ЁеӣІгҒ«иЁӯзҪ®гҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгҒ“гӮҢгҒ§гғҗгғғгғ•гғ«жқҝгӮЁгғғгӮёгҒ®еӣһжҠҳйҹігӮ’дҪҺжёӣгҒҷгӮӢе·ҘеӨ«гҒ гӮҚгҒҶгҖӮгғһгӮ°гғҚгғғгғҲгҒҢеӨ§гҒҚгҒҷгҒҺгҒҰжҺҘз¶ҡз«ҜеӯҗгҒ®еј•гҒҚеҮәгҒ—ж–№гҒ«иӢҰеҝғгҒҢдјәгҒҲгӮӢгҖӮ

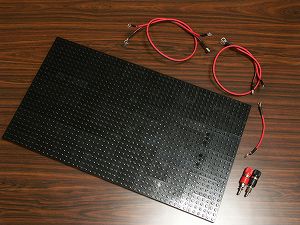

гҖҖеҶҷзңҹпј‘пј“гҒ«гҒқгҒ®д»–гҒ®йғЁе“ҒгӮ’зӨәгҒҷгҖӮй…Қз·ҡгғҜгӮӨгғӨгғјгҖҒгӮҝгғјгғҹгғҠгғ«гҖҒгӮӨгғігӮ·гғҘгғ¬гғјгӮҝгғјгҖҒгғҮгғҗгӮӨгғҮгӮЈгғігӮ°гғҚгғғгғҲгғҜгғјгӮҜгғ‘гғјгғ„гҒ®гӮігӮўгӮігӮӨгғ«гҖҒгғ•гӮЈгғ«гғ гӮігғігғҮгғігӮөгғјгҖҒи–„иҶңжҠөжҠ—еҷЁгҒЁгғҚгӮёйЎһгҖҒгҒқгӮҢгҒ«еҗёйҹіжқҗгҒ®гӮ№гғқгғігӮёгғңгғјгғ«пјҲе·ҰеҸігҒ§пј“пјҗеҖӢгӮӮдҪҝгҒҶпјүгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖзө„гҒҝз«ӢгҒҰдҪңжҘӯгҒҜгҒ„гҒӨгӮӮгҒ®гӮҲгҒҶгҒ«гғҗгғғгғ•гғ«гғ‘гғҚгғ«гҒӢгӮүиЎҢгҒҶгҖӮ

гӮҰгғјгғҸгғјгғ‘гғҚгғ«гҒ«гӮҰгғјгғҸгғјгғҰгғӢгғғгғҲгӮ’M4гғңгғ«гғҲпјҶгғҖгғ–гғ«гғҠгғғгғҲгҒ§еј·еӣәгҒ«з· гӮҒд»ҳгҒ‘гӮӢпјҲеҶҷзңҹпј‘пј”гҖҒпј‘пј•пјүгҖӮеӨ§еһӢгӮҰгғјгғҸгғјгҒ®е ҙеҗҲгҖҒеҸ–гӮҠд»ҳгҒ‘з©ҙдҪҚзҪ®гҒ«дҪҷиЈ•гҒҢгҒӮгӮӢгҒ®гҒ§дҪҚзҪ®еҗҲгӮҸгҒӣгҒҜжҜ”ијғзҡ„е®№жҳ“гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖгғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјгғ‘гғҚгғ«гҒ«гғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјгғҰгғӢгғғгғҲгӮ’еҸ–гӮҠд»ҳгҒ‘гӮӢпјҲеҶҷзңҹпј‘пј–гҖҒпј‘пј—пјүгҖӮ

еӣӣи§’гҒ„гғһгғүз©ҙгҒ®пј”йҡ…гҒ«гғҜгғғгӮ·гғЈгҒ§еј•гҒЈжҺӣгҒ‘гҒҰеҸ–гӮҠд»ҳгҒ‘гӮӢгҒЁгҒ„гҒҶгҖҒгҒ„гҒӨгӮӮгҒ®ж–№жі•гҒ§гҒӮгӮӢгҒҢгҖҒеҸ–гӮҠд»ҳгҒ‘еј·еәҰгҒ«е…ЁгҒҸе•ҸйЎҢгҒҜз„ЎгҒ„гҖӮ

гғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјгғ‘гғҚгғ«зө„гҒҝз«ӢгҒҰ

гғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјгғ‘гғҚгғ«зө„гҒҝз«ӢгҒҰ

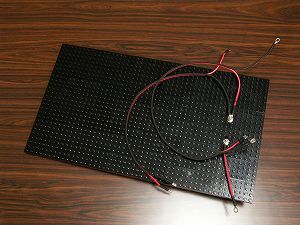

гҖҖгғӘгӮўгғ‘гғҚгғ«гӮ’зө„гҒҝз«ӢгҒҰгӮӢпјҲеҶҷзңҹпј‘пјҳгҖҒпј‘пјҷпјүгҖӮ

гғӘгӮўгғ‘гғҚгғ«гҒ«гӮҝгғјгғҹгғҠгғ«гҒЁгғҜгӮӨгғӨгғјгӮ’еҸ–гӮҠд»ҳгҒ‘гӮӢгҒҢгҖҒгғҮгғҗгӮӨгғҮгӮЈгғігӮ°гғҚгғғгғҲгғҜгғјгӮҜгҒ«й…Қз·ҡгҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ«гғҜгӮӨгғӨгғјгӮ’йҖ гӮҠиҫјгӮ“гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖгӮЁгғігӮҜгғӯгғјгӮёгғЈгҒҜжң¬дҪ“гғ•гғ¬гғјгғ гҒ«й…Қз·ҡгҒ—гҒҹгғӘгӮўгғ‘гғҚгғ«гӮ’еҸ–гӮҠд»ҳгҒ‘гҒҹгҒ гҒ‘гҒ®еӨ§гҒҚгҒӘгғҸгӮігҒ§гҒӮгӮӢпјҲеҶҷзңҹпј’пјҗгҖҒпј’пј‘пјүгҖӮгҒ“гӮҢгҒҜгғ–гғӯгғғгӮҜгҒ«гӮҲгӮӢжҺҘеҗҲж§ӢйҖ дҪ“гҒӘгҒ®гҒ§гҖҒгҒ“гҒ®гҒҫгҒҫгҒ§гҒҜеј·еәҰгҒҢдҪҺгҒҸгӮҝгӮӨгӮігҒ®гӮҲгҒҶгҒ«йіҙгҒЈгҒҰгҒ—гҒҫгҒ„гҖҒгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгӮ·гӮ№гғҶгғ гҒЁгҒ—гҒҰжҳҺгӮүгҒӢгҒ«е•ҸйЎҢгҒЁгҒӘгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢжғіеғҸгҒ§гҒҚгӮӢгҖӮгҒҫгҒ•гҒ«гҖҒеј·еҢ–йӘЁж јж§ӢйҖ гҒ®еҠ№жһңгҒҢжңҹеҫ…гҒ•гӮҢгӮӢгҒЁгҒ“гӮҚгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖгғҮгғҗгӮӨгғҮгӮЈгғігӮ°гғҚгғғгғҲгғҜгғјгӮҜзҙ еӯҗгҒ®гӮігӮӨгғ«гҖҒгӮігғігғҮгғігӮөгғјгҖҒжҠөжҠ—еҷЁгӮ’е®ҹиЈ…гғ‘гғҚгғ«гҒ«гӮігғігғ‘гӮҜгғҲгҒ«е®ҹиЈ…гҒҷгӮӢпјҲеҶҷзңҹпј’пј’гҖҒпј’пј“пјүгҖӮ

еҶ…йғЁеј·еҢ–гғ•гғ¬гғјгғ гҒ®е°ҸгҒ•гҒӘйҡҷй–“гҒ«зҙҚгҒҫгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«е·ҘеӨ«гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

гғҮгғҗгӮӨгғҮгӮЈгғігӮ°гғҚгғғгғҲгғҜгғјгӮҜзҙ еӯҗгҒ®е®ҹиЈ…

гғҮгғҗгӮӨгғҮгӮЈгғігӮ°гғҚгғғгғҲгғҜгғјгӮҜзҙ еӯҗгҒ®е®ҹиЈ…

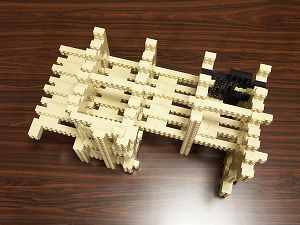

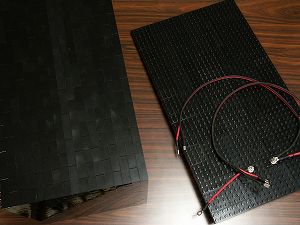

гҖҖжң¬дҪ“гғ•гғ¬гғјгғ гҒ«еҶ…йғЁеј·еҢ–гғ•гғ¬гғјгғ гӮ’жҢҝе…ҘгҒҷгӮӢпјҲеҶҷзңҹпј’пј”пјүгҖӮ

жҜҺеӣһгҒ®гҒЁгҒҠгӮҠгҖҒгҒ“гӮҢгҒҜеҶ…йғЁгҒ§еҶҚеәҰзө„гҒҝз«ӢгҒҰдҪңжҘӯгӮ’иЎҢгҒҶгҒ“гҒЁгҒ«гӮҲгӮҠе®ҹзҸҫгҒ•гӮҢгӮӢгҖӮ

гҖҖгҒҫгҒҡгҒҜгғӘгӮўгғ‘гғҚгғ«гҒ«еҶ…йғЁеј·еҢ–гғ•гғ¬гғјгғ гҒ®гғҷгғјгӮ№гӮ’еҸ–гӮҠд»ҳгҒ‘гӮӢпјҲеҶҷзңҹпј’пј•пјүгҖӮгҒ“гӮҢгҒ гҒ‘гҒ§гӮӮгғӘгӮўгғ‘гғҚгғ«гҒ®иЈңеј·гҒҜеҚҒеҲҶгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖгҒ“гҒ“гҒ«гғҮгғҗгӮӨгғҮгӮЈгғігӮ°гғҚгғғгғҲгғҜгғјгӮҜе®ҹиЈ…гғ‘гғҚгғ«гӮ’еҸ–гӮҠд»ҳгҒ‘гӮӢпјҲеҶҷзңҹпј’пј–пјүгҖӮ

еҶ…йғЁеј·еҢ–гғ•гғ¬гғјгғ зө„гҒҝз«ӢгҒҰпј‘

еҶ…йғЁеј·еҢ–гғ•гғ¬гғјгғ зө„гҒҝз«ӢгҒҰпј’

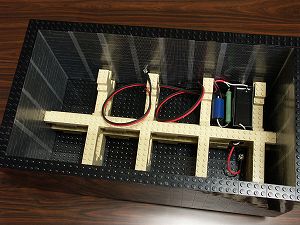

гҖҖеҶ…йғЁеј·еҢ–гғ•гғ¬гғјгғ гӮ’зө„гҒҝдёҠгҒ’гҒҰиЎҢгҒҸпјҲеҶҷзңҹпј’пј—пјүгҖӮдёӢж®өгҒ®гғ•гғ¬гғјгғ гҒҢгҒ§гҒҚгҒҹгҒЁгҒ“гӮҚгҒ§еҗёйҹіжқҗгҒ®гӮ№гғқгғігӮёгғңгғјгғ«гӮ’иЁӯе®ҡз©әй–“гҒ«пј—еҖӢжҢҝе…ҘгҒҷгӮӢпјҲеҶҷзңҹпј’пјҳпјүгҖӮ

еҶ…йғЁеј·еҢ–гғ•гғ¬гғјгғ зө„гҒҝз«ӢгҒҰпј“

еҶ…йғЁеј·еҢ–гғ•гғ¬гғјгғ зө„гҒҝз«ӢгҒҰпј”

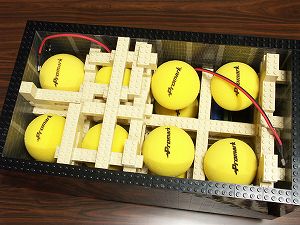

гҖҖеј·еҢ–гғ•гғ¬гғјгғ гҒ®дёҠж®өгӮ’зө„гҒҝз«ӢгҒҰгҒҰиЎҢгҒҸпјҲеҶҷзңҹпј’пјҷпјүгҖӮ

дёҠж®өгӮӮзө„гҒҝдёҠгҒҢгӮҠгҖҒж®ӢгӮҠгҒ®гӮ№гғқгғігӮёгғңгғјгғ«гӮ’жҢҝе…ҘгҒҷгӮӢпјҲеҶҷзңҹпј“пјҗпјүгҖӮ

еҶҷзңҹгҒӢгӮүгӮҸгҒӢгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«пј’жһҡгҒ®гғҗгғғгғ•гғ«гғ‘гғҚгғ«гҒ®й–“гҒ«гӮ№гғҶгғјгҒҢгҒӮгӮҠгҖҒжҺҘеҗҲдҪҚзҪ®гӮ’еј·еӣәгҒ«ж”ҜжҢҒгҒҷгӮӢгҖӮгӮҰгғјгғҸгғјгғ‘гғҚгғ«гҒ®пј”йҡ…гҒ«гӮӮеј·еҢ–гғ•гғ¬гғјгғ гҒҢдјёгҒігҒҰгҒҠгӮҠгҖҒеј·еҠӣгҒ«гғӘгӮўгғ‘гғҚгғ«гҒЁйҖЈзөҗгҒҷгӮӢж§ӢйҖ гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

еҶ…йғЁеј·еҢ–гғ•гғ¬гғјгғ зө„гҒҝз«ӢгҒҰпј•

еҶ…йғЁеј·еҢ–гғ•гғ¬гғјгғ зө„гҒҝз«ӢгҒҰпј–

гҖҖжң¬дҪ“гғ•гғ¬гғјгғ гҒ«гғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјгғ‘гғҚгғ«гӮ’еҸ–гӮҠд»ҳгҒ‘гӮӢпјҲеҶҷзңҹпј“пј‘гҖҒпј“пј’пјүгҖӮ

пј’жһҡгҒ®гғҗгғғгғ•гғ«гғ‘гғҚгғ«й–“гҒ®йҡҷй–“гӮ’еҶ…йқўгҒӢгӮүеЎһгҒҗгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒеҜҶй–үжҖ§гҒ®дҪҺдёӢгӮ’йҳІжӯўгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гӮӮгҒ“гҒ®еј·еҢ–гӮ№гғҶгғјгҒҜж©ҹиғҪгҒҷгӮӢгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјгғ‘гғҚгғ«еҸ–гӮҠд»ҳгҒ‘

гғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјгғ‘гғҚгғ«еҸ–гӮҠд»ҳгҒ‘

гҖҖжңҖеҫҢгҒ«гӮҰгғјгғҸгғјгғ‘гғҚгғ«гӮ’еҸ–гӮҠд»ҳгҒ‘гӮҢгҒ°гҖҒзө„гҒҝз«ӢгҒҰдҪңжҘӯгҒҜе®ҢдәҶгҒ§гҒӮгӮӢпјҲеҶҷзңҹпј“пј“пјүгҖӮ

жң¬ж©ҹгҒҜеҜҶй–үеһӢгҒӘгҒ®гҒ§гӮЁгғігӮҜгғӯгғјгӮёгғЈгҒ«иӘҝж•ҙй …зӣ®гҒҜз„ЎгҒ„гҖӮеӨ§еһӢгҒ®гӮ·гӮ№гғҶгғ гҒ§гғҗгғғгғ•гғ«гғ‘гғҚгғ«гӮӮеӨ§гҒҚгҒ„гҒҢгҖҒеҶ…йғЁеј·еҢ–гғ•гғ¬гғјгғ гҒ«гӮҲгӮҠгҒ—гҒЈгҒӢгӮҠгҒЁеӣәе®ҡгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

гҖҖзө„гҒҝз«ӢгҒҰгҒ®е®ҢдәҶгҒ—гҒҹпј—пјҗеҸ·ж©ҹгҒ®еӨ–иҰігӮ’еҶҷзңҹпј“пј”гҖҒпј“пј•гҒ«зӨәгҒҷгҖӮ

еӨ–иҰігҒҜгғҷгғјгӮ№гҒ®пј’пј•еҸ·ж©ҹгҒЁгӮҪгғғгӮҜгғӘгҒ гҒҢгҖҒз§ҳгӮҒгҒҹжҠҖиЎ“гҒҜгҒҫгҒЈгҒҹгҒҸз•°гҒӘгӮӢгҖӮ

гҒ©гҒ“гӮ’еҸ©гҒ„гҒҰгҒҝгҒҰгӮӮгҖҒгҒқгҒ®йҹігҒӢгӮүгҒ—гҒЈгҒӢгӮҠгҒЁгҒ—гҒҹгӮЁгғігӮҜгғӯгғјгӮёгғЈгҒ§гҒӮгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢеҲӨж–ӯгҒ§гҒҚгӮӢгҖӮ

гҖҖй»’гҒ„гғ„гғӨгҒ®жңүгӮӢеӨ–иҰігҒҜгҖҢNS-10MгҖҚгҒ®гғ”гӮўгғҺгғ•гӮЈгғӢгғғгӮ·гғҘгғҙгӮЎгғјгӮёгғ§гғігҒ®ж§ҳгҒ§гҖҢ10MгҖҚгғ•гӮЎгғігҒЁгҒ—гҒҰгҒҜгғҜгӮҜгғҜгӮҜгҒ—гҒҰгҒ—гҒҫгҒҶгҖӮ

|

пј”пјҺжё¬е®ҡгҒЁи©•дҫЎ |

гҖҖгҒ•гҒҰгҖҒзү№жҖ§жё¬е®ҡгҒ§гҒӮгӮӢгҒҢгҖҒеӢ•дҪңгғҒгӮ§гғғгӮҜгҒ®гҒҹгӮҒгҒ«гҒҫгҒҡгҒҜи©ҰгҒ—гҒ«иҒҙгҒ„гҒҰгҒҝгӮӢпјҲеҶҷзңҹпј“пј–пјүгҖӮ

гҖҖгҒЁгҒ“гӮҚгҒҢгғ»гғ»гғ»гҒӮгҒҫгӮҠгҒ®йҹігҒ®йҒ•гҒ„гҒ«еӣ°жғ‘гҒ—гҒҹгҖӮ

гҒҫгҒЈгҒҹгҒҸгғҷгғјгӮ№гҒ®пј’пј•еҸ·ж©ҹгҒ®йҹіиӘҝгҒЁгҒҜз•°гҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгӮӘгғӘгӮёгғҠгғ«гҒ®гҖҢ10MгҖҚгҒ®гғ‘гғҜгғ•гғ«гҒӘйҹігҒЁгӮӮгҒӢгҒ‘йӣўгӮҢгҒҹйҹігҒӘгҒ®гҒ гҖӮ

иүҜгҒҸиЁҖгҒҲгҒ°гӮёгӮ§гғігғҲгғ«гҒӘйҹігҖӮгҒ гҒҢгҖҒиҒҙгҒ„гҒҰгҒ„гӮӢгҒЁжҡ—гҒ„е…ғж°—гҒ®з„ЎгҒ„йҹігҒ«иҒҙгҒ“гҒҲгҒҰгҒҚгҒҹгҖӮ

гҒ“гӮҢгҒҜгҒ©гҒҶгҒ—гҒҹгҒ“гҒЁгҒ гӮҚгҒҶпјҹ

гҖҖгӮЁгғігӮҜгғӯгғјгӮёгғЈгҒ®еј·еҢ–гҒҢгҒ“гҒ®гӮҲгҒҶгҒӘеӨүеҢ–гӮ’гӮӮгҒҹгӮүгҒҷгҒЁгҒҜиҖғгҒҲгӮүгӮҢгҒӘгҒ„гҖӮгҒҷгӮӢгҒЁгҖҒгғҮгғҗгӮӨгғҮгӮЈгғігӮ°гғҚгғғгғҲгғҜгғјгӮҜгҒ®еӨүжӣҙгҖҒгҒҷгҒӘгӮҸгҒЎгӮҜгғӯгӮ№гӮӘгғјгғҗгғје‘Ёжіўж•°гӮ’2kHzгҒӢгӮү4kHzгҒ«з§»еӢ•гҖҒ-2dBгӮўгғғгғҶгғҚгғјгӮҝгғјгҒ®жҢҝе…ҘгҖҒйҒ®ж–ӯзү№жҖ§гҒ®-12dB/octгҒӢгӮү-6dB/octгҒ«еӨүжӣҙгҖҒгҒ®еҪұйҹҝгҒ§гҒӮгӮҚгҒҶгҒӢпјҹ

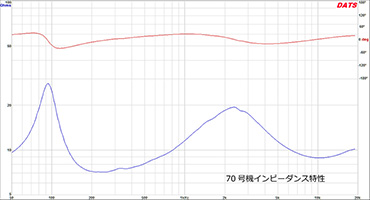

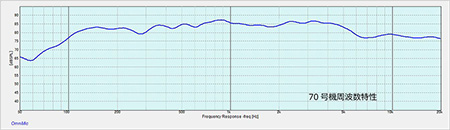

гҖҖгӮӨгғігғ”гғјгғҖгғігӮ№зү№жҖ§гҒ®жё¬е®ҡзөҗжһңпјҲеӣіпј“пјүгҒ§гҒҜе…ёеһӢзҡ„гҒӘеҜҶй–үеһӢгҒ®пј‘гғ”гғјгӮҜгӮ’е‘ҲгҒ—гҒҰгҒҠгӮҠгҖҒгӮ·гӮ№гғҶгғ гҒ®foгҒҜ94HzзЁӢеәҰгҒ§гҒӮгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгӮҸгҒӢгӮӢгҖӮгӮЁгғігӮҜгғӯгғјгӮёгғЈгҒ®еҜҶй–үжҖ§гҒҜе•ҸйЎҢгҒӘгҒ„гҒ гӮҚгҒҶгҖӮпј’гӮҰгӮ§гӮӨгӮ·гӮ№гғҶгғ гҒ®зү№жҖ§гҒЁгҒ—гҒҰдёҚе…·еҗҲгҒҜиҰӢгӮүгӮҢгҒӘгҒ„гҖӮ

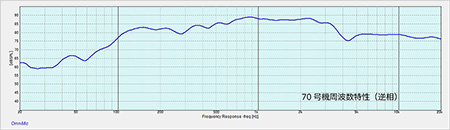

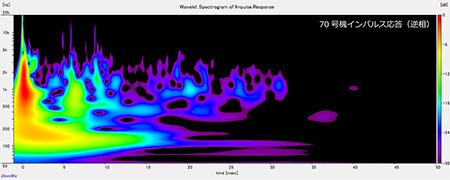

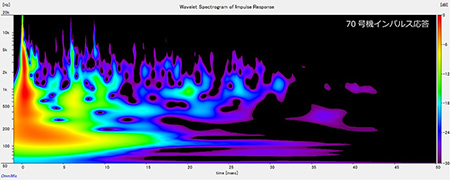

гҖҖе‘Ёжіўж•°зү№жҖ§гӮ’жё¬е®ҡгҒ—гҒҹгҒЁгҒ“гӮҚпјҲеӣіпј”пјүгҖҒгӮҜгғӯгӮ№гӮӘгғјгғҗгғјгҒ®4kHzд»ҳиҝ‘гҒ«еӨ§гҒҚгҒҸиҗҪгҒЎиҫјгҒҝгҒҢиҰӢгҒҲгӮӢгҖӮгҒ“гҒ®е‘Ёжіўж•°зү№жҖ§гҒ®жҷӮй–“еӨүеҢ–гҒӢгӮүиЁҲз®—гҒ—гҒҹгӮӨгғігғ‘гғ«гӮ№еҝңзӯ”пјҲеӣіпј•пјүгҒ§гҒҜжҳҺгӮүгҒӢгҒ«гӮҜгғӯгӮ№е‘Ёжіўж•°гҒ§гӮҰгғјгғҸгғјгҒЁгғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјгҒ®жҺҘз¶ҡдёҚиүҜгӮ’зӨәгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮпјҲ4kHzд»ҳиҝ‘гҒ®гғ–гғ«гғјй ҳеҹҹпјү

гҖҖгҒ“гҒ®зҸҫиұЎгӮ’иҖғеҜҹгҒ—гҒҰгҒҝгӮӢгҖӮ

гӮҰгғјгғҸгғјгҒЁгғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјгҒ®дҪҚзӣёж•ҙеҗҲгҒҜеүҚеҫҢж–№еҗ‘гҒ®еӣәе®ҡдҪҚзҪ®гҒ§гӮ·гғ“гӮўгҒ«гҒӘгӮӢдәӢгӮ’зөҢйЁ“гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮзү№гҒ«жң¬ж©ҹгҒҜеӨ§еһӢгҒ®18cmгӮҰгғјгғҸгғјгӮ’жҗӯијүгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒҹгӮҒгҖҒгғңгӮӨгӮ№гӮігӮӨгғ«дҪҚзҪ®гҒ«гӮҰгғјгғҸгғјгҒЁгғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјй–“гҒ§е·®гҒҢеӨ§гҒҚгҒ„гҖӮ

гӮӘгғӘгӮёгғҠгғ«гғўгғҮгғ«гҒ§гҒҜгӮҜгғӯгӮ№е‘Ёжіўж•°гҒҢ2kHzгҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҒҢгҖҒгӮҜгғӯгӮ№гӮ’4kHzгҒ«й«ҳгӮҒгҒҹгҒҹгӮҒгҖҒйҖҶдҪҚзӣёгҒЁгҒӘгӮӢеүҚеҫҢгҒ®еӣәе®ҡдҪҚзҪ®е·®гҒҜгҒҹгҒЈгҒҹгҒ®4cmгҒЁгҒӘгҒЈгҒҹгҖӮгҒ“гӮҢгҒҜгӮҰгғјгғҸгғјгҒЁгғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјгҒ®гғңгӮӨгӮ№гӮігӮӨгғ«дҪҚзҪ®е·®гҒ«иҝ‘гҒ„гҖӮгҒ•гӮүгҒ«йҒ®ж–ӯзү№жҖ§гӮ’-12dB/octгҒӢгӮү-6dB/octгҒ«еӨүжӣҙгҒ—гҒҹгҒҹгӮҒгҖҒгӮҰгғјгғҸгғјгҒЁгғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјгҒ®е№ІжёүгҒҷгӮӢе‘Ёжіўж•°зҜ„еӣІгҒҢеәғгҒҢгҒЈгҒҹгҖӮ

д»ҘдёҠгҒ®гҒ“гҒЁгҒӢгӮүйҖҶзӣёжҺҘз¶ҡгҒ§гҒҜе•ҸйЎҢгҒЁгҒӘгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢжҺЁжё¬гҒ•гӮҢгҒҹгҖӮгҒқгҒ“гҒ§гҖҒеҗҢзӣёжҺҘз¶ҡгҒ«ж”№гӮҒгҒҰгҒҝгҒҹгҖӮ

гҖҖеӨүжӣҙеҫҢгҒ®е‘Ёжіўж•°зү№жҖ§пјҲеӣіпј–пјүгҒҜгӮҜгғӯгӮ№е‘Ёжіўж•°гҒ§гҒ®гғҮгӮЈгғғгғ—гҒҢз„ЎгҒҸгҒӘгӮҠпјҲеӣіпј”гҒЁе‘Ёжіўж•°гӮ№гӮұгғјгғ«гҒ®йҒ•гҒ„гҒ«жіЁж„ҸпјүгҖҒгӮӨгғігғ‘гғ«гӮ№еҝңзӯ”пјҲеӣіпј—пјүгӮӮиүҜеҘҪгҒ«ж”№е–„гҒ•гӮҢгҒҹгҖӮ

гғһгғ«гғҒгӮҰгӮ§гӮӨгӮ·гӮ№гғҶгғ гҒ®дҪҚзӣёеҗҲгӮҸгҒӣгҒ®йҮҚиҰҒгҒ•гӮ’ж”№гӮҒгҒҰиӘҚиӯҳгҒ—гҒҹгҖӮеӢүеј·гҒҜе°ҪгҒҚгҒӘгҒ„гҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖз§ҒгҒ®ж–°з”ҹгҖҢ10MгҖҚгҖҒ70еҸ·ж©ҹгҒ®йҹігҒҜгӮӘгғӘгӮёгғҠгғ«гҒ®гғ‘гғҜгғ•гғ«гҒӘе‘ігҒҜж®ӢгҒ—гҒӨгҒӨгҖҒй«ҳйҹіеҹҹгҒ®гӮ„гӮҸгӮүгҒӢгҒ•гҒҢж„ҹгҒҳгӮүгӮҢгҖҒгҒЁгҒҰгӮӮгғҗгғ©гғігӮ№гҒҢиүҜгҒҸгҒӘгҒЈгҒҹгҒЁжҖқгҒҶгҖӮ

зү№гҒ«гғңгғјгӮ«гғ«жӣІгҒҢиүҜгҒ„гҖӮ18cmгӮҰгғјгғҸгғјжҗӯијүгҒ®еӨ§еһӢж©ҹгӮүгҒ—гҒҸгҖҒдҪҷиЈ•гҒ®дҪҺйҹігҒ§йҮҸж„ҹгӮӮгҒӮгӮҠгҖҒгҒқгӮҢгҒ§гҒ„гҒҰгғҗгӮ№гғ¬гғ•ж–№ејҸгҒ«гӮҲгҒҸиҰӢгӮүгӮҢгӮӢе…ұжҢҜгҒ«гӮҲгӮӢд»ҳеёҜйҹігҒ®з„ЎгҒ„иҮӘ然гҒӘдҪҺйҹігҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖйқўзҷҪгҒ„гҒ®гҒҜжң¬ж©ҹгҒ«еҜҶй–үеһӢзӢ¬зү№гҒ®дҪҺйҹігҒ®йҹіиӘҝгҒҢгҒӮгҒҫгӮҠж„ҹгҒҳгӮүгӮҢгҒӘгҒ„гҒ“гҒЁгҒ гҖӮз§ҒгҒҜгҒ гҒ„гҒҹгҒ„гҖҒгғҗгӮ№гғ¬гғ•ж–№ејҸгҒ®йҹігҒЁеҜҶй–үеһӢгҒ®йҹігҒҜиҒҙгҒҚеҲҶгҒ‘гӮүгӮҢгӮӢгҒЁжҖқгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒ гҒҢгҖҒгҒ“гҒ®гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгӮ·гӮ№гғҶгғ гҒ«гҒҜгҒқгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘгӮҜгӮ»гҒҢж„ҹгҒҳгӮүгӮҢгҒӘгҒ„гҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖгӮ„гҒҜгӮҠеј·еҢ–йӘЁж јж§ӢйҖ гҒ®еҠ№жһңгҒҜеӨ§гҒҚгҒ„гҒЁиЁҖгҒҲгӮӢгҖӮеҶ…йғЁеј·еҢ–гғ•гғ¬гғјгғ гҒ«гӮҲгӮҠгҖҒеӨ§гҒҚгҒӘгғӘгӮўгғ‘гғҚгғ«гӮ„еҒҙйқўгҒӢгӮүгҒ®дёҚиҰҒгҒӘзӯҗдҪ“иј»е°„гҒҢжҠ‘еҲ¶гҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒ гӮҚгҒҶгҖӮ

гғҗгғғгғ•гғ«гғ‘гғҚгғ«гҒ®ж”ҜзӮ№гӮӮжҳҺзўәгҒ«гҒӘгӮҠгҖҒгҒІгҒҡгҒҝгҒҢдҪҺжёӣгҒ—й«ҳйҹіеҹҹгҒ®еҶҚзҸҫжҖ§гӮӮеҗ‘дёҠгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒЁж„ҹгҒҳгӮӢгҖӮ

гҖҖжң¬ж©ҹгҒҜгҖҒд»ҠеҫҢгҒ—гҒ°гӮүгҒҸгҒҜз§ҒгҒ®гғЎгӮӨгғігӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгӮ·гӮ№гғҶгғ гҒ®еә§гҒ«еҗӣиҮЁгҒ—гҒқгҒҶгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

|

пј•пјҺгҒҠгӮҸгӮҠгҒ« |

гҖҖжӯЈж”»жі•гҒ®гӮЁгғігӮҜгғӯгғјгӮёгғЈеј·еҢ–гҒҢеҸҜиғҪгҒЁгҒӘгӮӢеј·еҢ–йӘЁж јж§ӢйҖ гҒҜгҖҒLEGOгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјиЈҪдҪңгҒ®гғ–гғ¬гӮӨгӮҜгӮ№гғ«гғјгҒЁгҒӘгӮӢеҹәе№№жҠҖиЎ“гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҒ“гҒ®жҠҖиЎ“гҒ®зўәз«ӢгҒ«гӮҲгӮҠгҖҒгҒ“гӮҢгҒҫгҒ§гҒӮгҒҚгӮүгӮҒгҒҰгҒ„гҒҹиЈҪдҪңгҒҢеҸҜиғҪгҒ«гҒӘгӮӢгҖӮ

ж¬ЎеӣһдҪңгҒҜLEGOгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјеҸІдёҠжңҖеӨ§гҒЁгҒӘгӮӢеЈ®еӨ§гҒӘгғ—гғ©гғігӮ’иЁҲз”»гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮд№һгҒҶгҒ”жңҹеҫ…пјҒ

пјҲ2019.05.06пјү