|

LEGO SPEAKER 第6е ұ вүӘ第5е ұ 第7е ұвү« |

пј¬пјҘпј§пјҜгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгҒ®иЈҪдҪңгҖҖ第6е ұ

пј‘пј’еҸ·ж©ҹгҖҢгӮҜгӮӘгғүгғ©гҖҚ

|

пј‘пјҺ 究жҘөгҒ®LEGOгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгӮ’дҪңгӮӢ |

еүҚе ұгҒ®пј‘пј‘еҸ·ж©ҹгҒҜеӨ§жҲҗеҠҹгҒЁжӣёгҒ„гҒҹгҒҢгҖҒ8cmгғҰгғӢгғғгғҲгҒЁгҒ—гҒҰгҒҜиүҜгҒҸгҒ§гҒҚгҒҹгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒгӮ„гҒҜгӮҠж–°пј–еҸ·ж©ҹгҒ®ж§ҳгҒӘеӨ§еһӢпјҲгҒЁиЁҖгҒЈгҒҰгӮӮ10cmгғҰгғӢгғғгғҲгҒ®гӮ№гғӘгғ гӮҝгӮӨгғ—гҒ гҒҢпјүгӮ·гӮ№гғҶгғ гҒ®дҪҺйҹігҒҜйӯ…еҠӣзҡ„гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮеҚҒеҲҶгҒӘйҮҸж„ҹгҒҢгҒӮгӮҠгҖҒгғҸгӮӨгӮ№гғ”гғјгғүгҒ®дҪҺйҹігҒҜеҶҚзҸҫгҒ§гҒҚгҒӘгҒ„гӮӮгҒ®гҒӢпјҹ

гҒ“гӮҢгҒҫгҒ§гҒ«и§ЈгҒЈгҒҹгҒ“гҒЁгҒҜгҖҒгӮ№гғ‘гӮӨгғ©гғ«гғӣгғјгғігҒ§гҒҜгҒӮгҒҫгӮҠй•·гҒҸгҒҷгӮӢеҝ…иҰҒгҒҜгҒӘгҒ•гҒқгҒҶгҒ гҒЁиЁҖгҒҶгҒ“гҒЁгҖӮгҒЁгҒҷгӮӢгҒЁгҖҒгғҸгӮӨгӮ№гғ”гғјгғүгҒӘгӮ·гғ§гғјгғҲгӮ№гғ‘гӮӨгғ©гғ«гғӣгғјгғігӮ’зө„гҒҝеҗҲгӮҸгҒӣгҒҰгғһгғ«гғҒгғӣгғјгғігҒЁгҒ—гҒҰдҪҺеҹҹгҒ®йҮҸж„ҹгӮ’зўәдҝқгҒҷгӮҢгҒ°зҗҶжғізҡ„гҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒӢпјҹгғ»гғ»гғ»ж—©йҖҹж§ӢжғігӮ’иЎҢгҒҠгҒҶгҖӮ

гғҮгӮ¶гӮӨгғігҒҜгҒ©гҒҶгҒҷгӮӢгҒӢпјҹпј‘пј‘еҸ·ж©ҹгҒҫгҒ§гҒҜLEGOгӮүгҒ—гҒ•гӮ’еҮәгҒҷгҒҹгӮҒгҒ«гҖҒжҷ®йҖҡгҒ®гғңгғғгӮҜгӮ№еҪўзҠ¶гҒҜйҒҝгҒ‘гҒҰгҒҚгҒҹгҖӮгҒ—гҒӢгҒ—гҖҒд»ҠеӣһгҒҜеҹәжң¬зҡ„гҒӘгғңгғғгӮҜгӮ№гӮҝгӮӨгғ—гҒ«гҒҷгӮӢгҖӮдҪҝз”ЁгҒҷгӮӢLEGOгғ–гғӯгғғгӮҜгҒҜеӨұж•—гҒ—гҒҹпј‘пјҗеҸ·ж©ҹгӮ’и§ЈдҪ“гҒ—гҒҹгҒ®гҒ§гҖҒеҺҡгҒ•3.3mmгҒ®пј’пјёпј”гғ—гғ¬гғјгғҲгғ”гғјгӮ№гҒҢ5,000еҖӢгҒӮгӮӢгҖӮгҒ“гӮҢгӮ’з”ЁгҒ„гҒҰгғӣгғӘгӮҫгғігӮҝгғ«гӮҝгӮӨгғ—пјҲеүҚе ұеҸӮз…§пјүгҒ§ж§ӢжҲҗгҒҷгӮӢгҖӮгҒӘгҒңгҒҫгҒҹгғӣгғӘгӮҫгғігӮҝгғ«гӮҝгӮӨгғ—гҒӢгҒЁгҒ„гҒҶгҒЁеүҚеӣһгҒ®гғӘгғҷгғігӮёгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгӮЁгғігӮёгғӢгӮўгҒ®ж„Ҹең°гҒӘгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гғ—гғ¬гғјгғҲгғ”гғјгӮ№гӮ’з”ЁгҒ„гӮӢгҒЁгҖҒгҒ„гҒӨгӮӮгҒ®гғ–гғӯгғғгӮҜгҒ®пј“еҖҚеҜҶеәҰгҒЁгҒӘгӮӢгҖӮеҫ№еә•зҡ„гҒ«еј·еәҰгӮ’зўәдҝқгҒ—гҒҰгғһгғӢгӮўгӮӮе–ңгҒ¶й«ҳеүӣжҖ§гӮӯгғЈгғ“гғҚгғғгғҲгҒ«гҒ—гӮҲгҒҶгҖӮ

|

пј‘пјҚпј‘гҖҖеҹәжң¬д»•ж§ҳ |

пјҲпј‘пјү гӮӯгғЈгғ“гғҚгғғгғҲж§ӢйҖ пјҡпј”гғқгғјгғҲгӮ№гғ‘гӮӨгғ©гғ«гғӣгғјгғі

гӮ·гғ§гғјгғҲгғӣгғјгғігӮ’пј”жң¬з”ЁгҒ„гҒҰдҪҺйҹігҒ®йҮҸж„ҹгҒЁгғҸгӮӨгӮ№гғ”гғјгғүгӮ’дёЎз«ӢгҒҷгӮӢгҖӮ

пјҲпј’пјү дҪҝз”ЁгғҰгғӢгғғгғҲпјҡ10cmгғ•гғ«гғ¬гғігӮё

пј”гғқгғјгғҲгҒ®й§ҶеӢ•еҠӣгӮ’зўәдҝқгҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ«10cmгғҰгғӢгғғгғҲгӮ’йҒёжҠһгҒҷгӮӢгҖӮ

пјҲпј“пјү гғҮгӮ¶гӮӨгғіпјҡе°ҸеһӢгғңгғғгӮҜгӮ№гӮ№гӮҝгӮӨгғ«

гғӣгғӘгӮҫгғігӮҝгғ«гӮҝгӮӨгғ—гҒ§гғ—гғ¬гғјгғҲгғ”гғјгӮ№гҒ«гӮҲгӮӢй«ҳеҜҶеәҰгӮӯгғЈгғ“гғҚгғғгғҲгҒЁгҒҷгӮӢгҖӮ

пјҲпј”пјү гӮЁгғігӮҜгғӯгғјгӮёгғЈгӮөгӮӨгӮәпјҡй«ҳгҒ•256mmгҖҒе№…128mmгҖҒеҘҘиЎҢгҒҚ250mm

иЈҪдҪңгҒ®е®№жҳ“гҒ•гҒ«й…Қж…®гҒ—гҒҹгғўгӮёгғҘгғјгғ«ж§ӢйҖ гҒЁгҒҷгӮӢгҖӮ

|

пј‘пјҚпј’гҖҖиЁӯиЁҲж§Ӣжғі |

10cmгғҰгғӢгғғгғҲгҒЁпј”гҒӨгҒ®гӮ№гғ‘гӮӨгғ©гғ«гғӣгғјгғігӮ’гҒ©гҒ®гӮҲгҒҶгҒ«й…ҚзҪ®гҒҷгӮӢгҒӢжӨңиЁҺгҒ—гҒҹгҖӮ

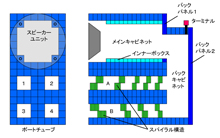

еӣіпј‘гҒ«жҰӮз•Ҙж§ӢйҖ гӮ’зӨәгҒҷгҖӮ

гғ»дёҠдёӢгҒ®пј’ж®өж§ӢйҖ гҒЁгҒ—гҒҰдёҠйғЁгҒ«гғҰгғӢгғғгғҲгӮ’жҗӯијүгҒ—гҒҹгғЎгӮӨгғігӮӯгғЈгғ“гғҚгғғгғҲгӮ’зҪ®гҒҚгҖҒдёӢйғЁгҒ«пј”жң¬гҒ®гғқгғјгғҲгғҒгғҘгғјгғ–гӮ’й…ҚзҪ®гҒҷгӮӢгҖӮ

гғ»гғЎгӮӨгғігӮӯгғЈгғ“гғҚгғғгғҲгҒЁгғқгғјгғҲгғҒгғҘгғјгғ–гҒҜгғҗгғғгӮҜгӮӯгғЈгғ“гғҚгғғгғҲгҒ§йҖЈзөҗгҒ•гӮҢгӮӢгҖӮ

гғ»пј”жң¬гҒ®гғқгғјгғҲгғҒгғҘгғјгғ–гҒ«гҒҜгӮ№гғ‘гӮӨгғ©гғ«ж§ӢйҖ гӮ’жҢҝе…ҘгҒҷгӮӢгҒҢгҖҒгӮ№гғ‘гӮӨгғ©гғ«гғ”гғғгғҒгӮ’пј’зЁ®йЎһгҒ«гҒ—гҒҰеӣәжңүйҹігӮ’еҲҶж•ЈгҒҷгӮӢгҖӮ

гғ»ејұгҒҸгҒӘгӮҠгҒқгҒҶгҒӘгғҗгғғгӮҜгғ‘гғҚгғ«гҒҜз«ӢдҪ“ж§ӢйҖ гҒ«иЈңеј·гҒ—гҒҰеҚҒеҲҶгҒӘеј·еәҰгӮ’еҫ—гӮӢгҖӮ

гғ»гӮҝгғјгғҹгғҠгғ«еҸ–д»ҳгҒ‘йғЁгҒҜгғҗгғғгӮҜгғ‘гғҚгғ«гҒ®гӮЁгғғгӮёгҒ«гҒ—гҒҰеј·еәҰдҪҺдёӢгӮ’йҳІгҒҗгҖӮ

гғ»еј·еәҰеҗ‘дёҠгҒЁгӮҝгғјгғҹгғҠгғ«еҮҰзҗҶгҒ®гҒҹгӮҒгҒ«гғҗгғғгӮҜгғ‘гғҚгғ«гҒҜпј’ж®өгҒЁгҒҷгӮӢгҖӮ

гғ»гғЎгӮӨгғігӮӯгғЈгғ“гғҚгғғгғҲгҒ«гӮӨгғігғҠгғјгғңгғғгӮҜгӮ№гӮ’иЁӯгҒ‘еҲ¶жҢҜгҒЁеҜҶй–үеәҰгӮ’еҗ‘дёҠгҒҷгӮӢгҖӮ

гғ»еҗёйҹіжқҗгҒҜз”ЁгҒ„гҒҡгҒ«е®ҡеңЁжіўйҳІжӯўгҒ®гғҶгӮЈгғјгғҗгғғгӮ°гҒ®гҒҝгҒЁгҒҷгӮӢгҖӮ

гғ»гӮӨгғігӮ·гғҘгғ¬гғјгӮҝгҒ«гҒҜеёӮиІ©е“ҒпјҲгӮӘгғјгғҮгӮЈгӮӘгғҶгӮҜгғӢгӮ«AT6089CKпјүгӮ’иЈ…зқҖгҒҷгӮӢгҖӮ

гғ»гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒҜжҡ«е®ҡзҡ„пјҲеҫҢиҝ°пјүгҒ«Tang BandгҖҖW4-930SGгӮ’з”ЁгҒ„гӮӢгҖӮ

|

пј’пјҺ пј‘пј’еҸ·ж©ҹгҒ®иЈҪдҪң |

|

пј’пјҚпј‘гҖҖгғўгӮёгғҘгғјгғ«гҒ®иЈҪдҪң |

д»ҠеӣһгҒҜиЈҪдҪңжҖ§гӮ’еҗ‘дёҠгҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ«гғўгӮёгғҘгғјгғ«ж§ӢйҖ гҒЁгҒ—гҒҹгҖӮ

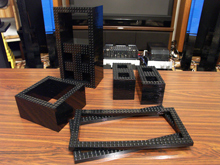

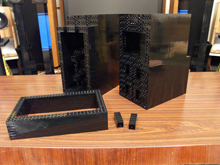

е…Ёгғ‘гғјгғ„пјҲдёҖйғЁйҷӨгҒҸпјүгӮ’еҶҷзңҹпј’гҒ«зӨәгҒҷгҖӮгҒ»гҒјгҒҷгҒ№гҒҰпј’пјёпј”гҒ®гғ—гғ¬гғјгғҲгғ‘гғјгғ„гҒ§гҒ§гҒҚгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

гҒ„гҒӢгҒ«й«ҳеҜҶеәҰгҒӢгҒҠи§ЈгӮҠгҒ„гҒҹгҒ гҒ‘гӮӢгҒ гӮҚгҒҶгҒӢпјҹпјҲгҒ“гҒ“гҒҫгҒ§йҖ гӮӢгҒ®гҒЁгҒҰгӮӮз–ІгӮҢгҒҹпјү

еҗҢдёҖгғ‘гғјгғ„гӮ’з”ЁгҒ„гӮӢгҒ“гҒЁгҒҜе…ҘжүӢжҖ§гҒӢгӮүгӮӮйғҪеҗҲгҒҢиүҜгҒ„пјҲпј‘пјҗеҸ·ж©ҹгҒ®ж®ӢйӘёгҒ гҒҢпјүгҖӮ

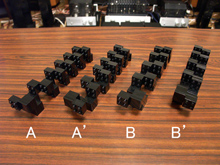

гӮ№гғ‘гӮӨгғ©гғ«ж§ӢйҖ гӮ’еҶҷзңҹпј“гҒ«зӨәгҒҷгҖӮгӮ№гғ‘гӮӨгғ©гғ«гҒҜгғ”гғғгғҒгҒҢAгҖҒBпј’зЁ®йЎһгҒӮгӮҠгҖҒгҒқгӮҢгҒһгӮҢе·ҰеҸігӮҝгғјгғігҒ§AгҖҒA'гҖҒBгҖҒB'гҒ®пј”зЁ®йЎһгҒЁгҒӘгӮӢгҖӮгӮ№гғ‘гӮӨгғ©гғ«AгҒҜпј–гӮҝгғјгғігҖҒBгҒҜпј•гӮҝгғјгғігҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҒ“гҒ®йғЁеҲҶгҒ®й•·гҒ•гҒҜзҙ„180mmгҒӮгӮҠгҖҒгҒ“гӮҢгҒҢгғЎгӮӨгғігӮӯгғЈгғ“гғҚгғғгғҲгҒ®й•·гҒ•гҒЁгҒӘгӮӢгҖӮгӮӮгҒЈгҒЁзҹӯгҒ„гҒ»гҒҶгҒҢгӮЁгғігӮҜгғӯгғјгӮёгғЈгҒЁгҒ—гҒҰгҒҜгӮ«гғғгӮіиүҜгҒӢгҒЈгҒҹгҒҢгҖҒгӮ·гғ§гғјгғҲгғӣгғјгғігҒЁгҒ„гҒҲгҒ©гӮӮгҖҒгҒӮгӮӢзЁӢеәҰгҒҜй•·гҒ•гҒҢеҝ…иҰҒгҒЁеҲӨж–ӯгҒ—гҒҹгҖӮ

гғҗгғғгӮҜгӮӯгғЈгғ“гғҚгғғгғҲгҒҜеҚҒеҲҶгҒӘз©әй–“гӮ’зўәдҝқгҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ«50mmгҒ®й•·гҒ•гҒЁгҒ—гҒҹгҒ®гҒ§гҖҒгҒ“гӮҢгҒ«гғҗгғғгӮҜгғ‘гғҚгғ«гҒ®еҺҡгҒ•20mmгӮ’еҠ гҒҲгҒҹ250mmгҒҢеҘҘиЎҢгҒҚгҒЁгҒӘгӮӢгҖӮгҒЎгҒӘгҒҝгҒ«иіӘйҮҸгӮ’жё¬гҒЈгҒҹгӮүгғңгғғгӮҜгӮ№гҒ®гҒҝгҒ§зҙ„3.6kgгҒӮгҒЈгҒҹгҖӮ

|

пј’пјҚпј’гҖҖиЈҪдҪңйҒҺзЁӢ |

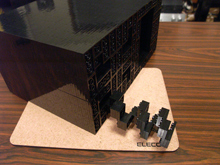

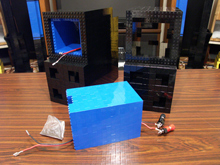

гғЎгӮӨгғігӮӯгғЈгғ“гғҚгғғгғҲгҒЁгғқгғјгғҲгғҒгғҘгғјгғ–гӮ’йҖЈзөҗжһ гҒ§з№ӢгҒ„гҒ§гӮҶгҒҸпјҲеҶҷзңҹпј”пјүгҖӮгғўгӮёгғҘгғјгғ«ж§ӢйҖ гҒӘгҒ®гҒ§гҒ“гҒ“гҒӢгӮүгҒ®зө„з«ӢгҒҜе®№жҳ“гҒ§гҒӮгӮӢпјҲеҠӣгҒҜиҰҒгӮӢгҒҢпјүгҖӮ

пј’ж®өзӣ®гӮ’зө„гҒҝз«ӢгҒҰгҒҰгғЎгӮӨгғігӮӯгғЈгғ“гғҚгғғгғҲгҒЁпј”гғқгғјгғҲгғҒгғҘгғјгғ–гҒ®е®ҢжҲҗпјҲеҶҷзңҹпј•пјүгҖӮзөҗж§ӢйҮҚгҒ„гҖӮ

гғҗгғғгӮҜгғ‘гғҚгғ«пј‘гҒ®еҸ–д»ҳгҒ‘пјҲеҶҷзңҹпј–пјүгҖӮгӮӨгғігғҠгғјгғңгғғгӮҜгӮ№еҸ–д»ҳгҒ‘з”ЁгҒ®гӮҝгғ–гҒҢгҒӮгӮӢгҖӮ

гғқгғјгғҲгғҷгӮјгғ«гҒ®еҸ–д»ҳгҒ‘пјҲеҶҷзңҹпј—пјүгҖӮгғҮгӮ¶гӮӨгғігҒ«й…Қж…®гҒ—гҒҰгӮ№гғ‘гӮӨгғ©гғ«е…Ҳз«ҜгҒҢдёӯеҝғгҒ«йӣҶгҒҫгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«й…ҚзҪ®гҒ—гҒҹгҖӮгӮ«гғҒгӮ«гғҒгҒ§гҒҷгҒ”гҒ„еј·еәҰгҒ®гӮЁгғігӮҜгғӯгғјгӮёгғЈгҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒҚгҒҹгҖӮ

гӮ№гғ‘гӮӨгғ©гғ«ж§ӢйҖ гҒ®жҢҝе…ҘпјҲеҶҷзңҹпјҳпјүгҖӮеЈҠгҒ•гҒӘгҒ„гӮҲгҒҶгҒ«жіЁж„Ҹж·ұгҒҸжҢҝе…ҘгҒҷгӮӢпјҲеҶҷзңҹпјҷпјүгҖӮжҢҝе…ҘеҫҢгҖҒгғҷгӮјгғ«гҒЁеҫҢйқўгҒ®пј’зӮ№гҒ§еӣәе®ҡгҒ•гӮҢгӮӢгҖӮ

гғҗгғғгӮҜгӮӯгғЈгғ“гғҚгғғгғҲгҒ®зө„з«ӢгҒҰпјҲеҶҷзңҹпј‘пјҗпјүгҖӮгғҗгғғгӮҜгғ‘гғҚгғ«пј’иЈңеј·гҒ®ж”ҜжҹұгӮ’пј’жң¬з«ӢгҒҰгӮӢгҖӮ

гӮӨгғігғҠгғјгғңгғғгӮҜгӮ№гҒ®еҸ–д»ҳгҒ‘пјҲеҶҷзңҹпј‘пј‘пјүгҖӮгӮӨгғігғҠгғјгғңгғғгӮҜгӮ№гҒҜгҒӮгҒҲгҒҰе®Ңе…ЁзӢ¬з«ӢгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

дёӯеҝғдҪҚзҪ®гҒ«гғҶгӮЈгғјгғҗгғғгӮ°гӮ’пј‘еҖӢеҗҠгӮӢгҒ—гҒҹпјҲгғӣгғігғҲгҒ«еҲ©гҒҸгҒӢз–‘е•ҸгҒ§гҒҜгҒӮгӮӢпјүгҖӮ

гғҗгғғгӮҜгғ‘гғҚгғ«пј’гҒ®еҸ–д»ҳгҒ‘пјҲеҶҷзңҹпј‘пј’пјүгҖӮгғҗгғғгӮҜгғ‘гғҚгғ«пј’гҒҜйқўз©ҚгҒҢеӨ§гҒҚгҒ„гҒ®гҒ§еҚҳзҙ”гҒӘжқҝгҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгғ”гғ©гғҹгғғгғүеһӢиЈңеј·гӮ’пј–з®ҮжүҖж–ҪгҒ—гҒҹз«ӢдҪ“еҪўзҠ¶гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮеҚҒеҲҶгҒӘеј·еәҰгҒҢгҒӮгӮҠгҖҒйҹійҹҝзҡ„гҒ«гӮӮеҘҪгҒҫгҒ—гҒ„гҒ гӮҚгҒҶгҖӮгғҗгғғгӮҜгӮӯгғЈгғ“гғҚгғғгғҲдёҠз«ҜгҒ«гӮҝгғјгғҹгғҠгғ«гӮ’д»ҳгҒ‘гӮӢгҖӮ

гғҰгғӢгғғгғҲгҒ®зө„д»ҳгҒ‘пјҲеҶҷзңҹпј‘пј“пјүгҖӮгӮӨгғігғҠгғјгғңгғғгӮҜгӮ№гҒҜгғҰгғӢгғғгғҲгҒ«е№ІжёүгҒ—гҒӘгҒ„зҜ„еӣІгҒ«й…ҚзҪ®гҒ—гҒҹгҖӮ

е·ҰеҸігҒ®гӮҝгғ–гҒҜгғЎгғігғҶгғҠгғігӮ№з”ЁгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

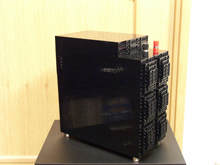

пј‘пј’еҸ·ж©ҹгҒ®е®ҢжҲҗпјҲеҶҷзңҹпј‘пј”пјүгҖӮ

гӮӨгғігӮ·гғҘгғ¬гғјгӮҝгғјгӮ’иЈ…зқҖгҒҷгӮӢгҒЁй«ҳзҙҡгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгҒ®йҰҷгӮҠгҒҢгҒҷгӮӢгҖӮ

гҒЎгӮҮгҒЈгҒЁеҘҘиЎҢгҒҚгҒҢй•·гҒ„гҒҢгҖҒгҒЁгҒҰгӮӮгӮігғігғ‘гӮҜгғҲгҒӘгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгӮ·гӮ№гғҶгғ гҒ«гҒӘгҒЈгҒҹгҖӮ

гӮ¬гӮҰгғҮгӮЈпј‘пјҗеҸ·ж©ҹгҒЁгҒҜгҒҫгҒЈгҒҹгҒҸгҒӢгҒ‘йӣўгӮҢгҒҹгӮӘгғјгӮҪгғүгғғгӮҜгӮ№гӮ·гӮ№гғҶгғ гҒ«еӨүиІҢгҒ—гҒҹгҖӮгҒ§гӮӮдҪҝз”Ёгғ–гғӯгғғгӮҜгҒҜеҗҢдёҖгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮеҪ“гҒҹгӮҠеүҚгҒ гҒҢLEGOгҒ®иҮӘз”ұеәҰгҒҜй«ҳгҒ„гҖӮеӨұж•—гӮӮгҒӘгӮ“гҒ®гҒқгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

|

пј“пјҺ и©ҰиҒҙ |

гҒ“гӮҢгҒҜгҒҷгҒ”гҒ„пјҒгғ»гғ»гғ»жғіеғҸгҒ—гҒҰгҒ„гҒҹд»ҘдёҠгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮж—©гҒҸгҒҰйҮҸж„ҹгҒ®гҒӮгӮӢдҪҺйҹігҒҢеҫ—гӮүгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгӮ„гҒҜгӮҠй«ҳеүӣжҖ§гҒҜйҮҚиҰҒгҒ гҒЁеҶҚиӘҚиӯҳгҒ—гҒҹгҖӮгӮӮгҒЎгӮҚгӮ“гҖҒгҒ гҒӢгӮүгҒЁиЁҖгҒЈгҒҰLEGOгӮ’жҺҘзқҖгҒ—гҒҰгҒҜгҒӘгӮүгҒӘгҒ„гҖӮжҺҘеҗҲж§ӢйҖ гҒ«гӮҲгӮӢй«ҳгҒ„еҶ…йғЁжҗҚеӨұгӮ’жҢҒгҒЈгҒҹдёҠгҒ§гҒ®й«ҳеүӣжҖ§гҒҢеӨ§еҲҮгҒӘгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ10cmгҒ®гғҡгғјгғ‘гғјгӮігғјгғігҒ§гҒ“гӮҢгҒ»гҒ©гҒ®иүҜиіӘгҒӘдҪҺйҹігҒҢеҶҚз”ҹгҒ§гҒҚгӮӢгҒЁгҒҜжҖқгӮҸгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҖӮ

гғ»гғ»гғ»гҒ гҒҢгҖҒгҒ“гӮҢгҒ§е®ҢдәҶгҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҖӮ

|

пј”пјҺ гғҰгғӢгғғгғҲгҒ®дәӨжҸӣ |

гҒҳгҒӨгҒҜгҖҒгҒ“гҒ®пј‘пј’еҸ·ж©ҹгҒҜи©ұйЎҢгҒ®гғ‘гӮӨгӮӘгғӢгӮўеҫ©еҲ»гғҰгғӢгғғгғҲ PE-101AгҒ®гҒҹгӮҒгҒ«иЁҲз”»гҒ—гҒҹгӮӮгҒ®гҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҖӮжң¬е‘ҪгҒ®гғҰгғӢгғғгғҲгӮ’е…ҘжүӢгҒ—гҒҹгҒ®гҒ§ж—©йҖҹзҪ®жҸӣгҒ—гҒҰгҒҝгӮӢгҖӮ

гғҰгғӢгғғгғҲгӮ’LEGOгғ•гғ¬гғјгғ гҒ«иЈ…зқҖгҒҷгӮӢгҖӮгҒ“гҒ®PE-101AгҒҜеҫ©еҲ»гҒЁгҒ„гҒҶгҒ®гҒ§гӮӮгҒЈгҒЁгғ¬гғҲгғӯгҒӘгғҰгғӢгғғгғҲгҒӢгҒЁжҖқгҒЈгҒҹгҒҢгҖҒгҒҚгӮҸгӮҒгҒҰдёҒеҜ§гҒ«иЈҪдҪңгҒ•гӮҢгҒҰгҒҠгӮҠгҖҒгғҶгӮҜгғҺгғӯгӮёжәҖијүгҒ®й«ҳзҙҡгғ•гғ«гғ¬гғігӮёгҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҖӮжңҹеҫ…гҒҢй«ҳгҒҫгӮӢгҖӮд»–гҒ®10cmгғ•гғ«гғ¬гғігӮёгҒЁжҜ”ијғгҒ—гҒҰдёҖеӣһгӮҠеӨ§гҒҚгҒ„гҖӮгғһгӮ°гғҚгғғгғҲгӮӮеӨ§гҒҚгҒҸйҮҚгҒ„гҖӮд»ҠеӣһгҒҜгғ•гғ¬гғјгғ иЈ…зқҖгҒ«иӢҰеҠҙгҒ—гҒҹгҖӮгҒ„гҒӨгӮӮгҖҒгҒ“гҒ®гғҰгғӢгғғгғҲиЈ…зқҖдҪңжҘӯгҒҢдёҖз•ӘеӨ§еӨүгҒӘгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒҫгҒ•гҒ«гӮ«гғғгғҲгӮўгғігғүгғҲгғ©гӮӨгҖӮгҒӘгӮ“гҒЁгҒӢгӮ¬гғғгғҒгғӘиЈ…зқҖгҒ§гҒҚгҒҹпјҲеҶҷзңҹпј‘пј•пјүгҖӮ

еҶҚеәҰе®ҢжҲҗпјҲеҶҷзңҹпј‘пј–гҖҒпј‘пј—пјүгҖӮ

йҹігҒҜгҒ©гҒҶгҒӢпјҹгғ»гғ»гғ»гҖӮ

з§ҒгҒ®жӯҙд»ЈLEGOгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгҒ®дёӯгҒ§жңҖиүҜгҒЁж„ҹгҒҳгӮӢгҖӮ

д»ҠеӣһгӮӮеӨ§жҲҗеҠҹгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮпјҲгғӘгғҷгғігӮёжҲҗеҠҹпјҒпјү

жң¬дҪңе“ҒгҒӢгӮүгғӢгғғгӮҜгғҚгғјгғ гӮ’д»ҳгҒ‘гӮӢдәӢгҒ«гҒ—гҒҹгҖӮпј‘пј’еҸ·ж©ҹгҖҢгӮҜгӮӘгғүгғ©гҖҚгҒ®е®ҢжҲҗгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

|

пј•пјҺгӮ№гғ‘гӮӨгғ©гғ«гғүгғ»гғҗгӮ№гғ¬гғ• |

гҖҢгӮҜгӮӘгғүгғ©гҖҚгҒ®ж§ӢжғіеӣіпјҲеӣіпј‘пјүгӮ’иҰӢгҒҰгҒ„гҒҰгғҸгӮҝпјҒгҒЁжҖқгҒЈгҒҹгҖӮгҒ“гӮҢгҒҜгғҗгӮ№гғ¬гғ•гҒ®дёҖзЁ®гҒӘгҒ®гҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒӢпјҹгғ»гғ»гғ»гғҗгӮ№гғ¬гғ•гӮ·гӮ№гғҶгғ гҒ®гғқгғјгғҲгҒ«гӮ№гғ‘гӮӨгғ©гғ«ж§ӢйҖ гӮ’жҢҝе…ҘгҒ—гҒҹгӮҲгҒҶгҒ«иҰӢгҒҲгҒҰгҒҚгҒҹгҖӮ

ж—©йҖҹе®ҹйЁ“гҒ—гҒҰгҒҝгӮҲгҒҶгҖӮзҸҫжңүгҒ®гғҗгӮ№гғ¬гғ•гӮ·гӮ№гғҶгғ гҒҜпј—еҸ·ж©ҹгҒ—гҒӢгҒӘгҒ„гҖӮпј—еҸ·ж©ҹгӮ’иҰҡгҒҲгҒҰгҒ„гӮӢгҒ гӮҚгҒҶгҒӢпјҹгҖҖLEGOгҒ§йҖ гҒЈгҒҹжҷ®йҖҡгҒ®гӮігғігғ‘гӮҜгғҲгғҗгӮ№гғ¬гғ•гӮ·гӮ№гғҶгғ пјҲгғҮгӮ¶гӮӨгғігҒҜеҮәеңҹе“ҒйўЁпјүгҖӮгҒ“гҒ“гҒ®гҒЁгҒ“гӮҚеҮәз•ӘгҒҜгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҖӮйҹігҒҜжӮӘгҒҸгҒҜгҒӘгҒ„гҒ®гҒ гҒҢгҖҒгӮӮгҒЁгӮӮгҒЁгғҗгӮ№гғ¬гғ•йҹігҒҢеҘҪгҒҝгҒ§гҒӘгҒ„гҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒ—гҒӢгҒ—гҖҒSUNVALLEY AUDIOгҖҒеӨ§ж©ӢгҒ•гӮ“гҒ«и©•дҫЎгҒ—гҒҰгӮӮгӮүгҒЈгҒҹиЁҳеҝөгҒ®гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгҖӮжӯҙеҸІе“ҒгҒЁгҒ—гҒҰж°ёд№…дҝқеӯҳгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҹгғўгғҮгғ«гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҒ“гҒ®пј—еҸ·ж©ҹгҒ®е°ҸгҒ•гҒӘгғҗгӮ№гғ¬гғ•гғқгғјгғҲгҒ«гӮ№гғ‘гӮӨгғ©гғ«ж§ӢйҖ гӮ’жҢҝе…ҘгҒ—гҒҰгҒҝгӮӢгҖӮ

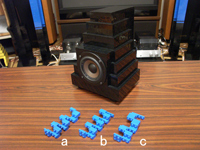

гӮ№гғ‘гӮӨгғ©гғ«гҒҜеҶҷзңҹпј‘пјҳгҒ®гӮҲгҒҶгҒ«пј“зЁ®йЎһдҪңгҒЈгҒҰгҒҝгҒҹгҖӮпҪҒгҒҜжӢЎеӨ§гғ”гғғгғҒпј“гӮҝгғјгғігҖҒпҪӮгҒҜеқҮзӯүгғ”гғғгғҒ3.5гӮҝгғјгғігҖҒпҪғгҒҜжӢЎеӨ§гғ”гғғгғҒ2.5гӮҝгғјгғігҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

зөҗжһңгҒҜгғ»гғ»гғ»пјҹгҖҖгҒ“гӮҢгҒҜй©ҡгҒ„гҒҹпјҒгҖҖжҝҖеӨүгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгғҗгӮ№гғ¬гғ•зү№жңүгҒ®йҒ…гӮҢж„ҹгҖҒиҶЁгӮүгҒҝж„ҹгҖҒдёҚжҳҺзһӯж„ҹгҒҢдёҖжҺғгҒ•гӮҢгӮ·гғЈгғјгғ—гҒ§гғҸгӮӨгӮ№гғ”гғјгғүгҒӘгӮ№гғ‘гӮӨгғ©гғ«гғӣгғјгғігҒ®дҪҺйҹігҒ«гҒӘгҒЈгҒҹгҖӮ

гҒ“гӮҢгҒҜгҒ©гҒҶгҒ—гҒҹгҒ“гҒЁгҒӢпјҹпјҹ

гӮ№гғ‘гӮӨгғ©гғ«пҪҒгҒ§гҒҜжҳҺгӮүгҒӢгҒӘеҠ№жһңгҒҢгҒӮгӮҠгҖҒй©ҡгҒ„гҒҹгҒ“гҒЁгҒ«пҪӮгҒ§гӮӮеҚҒеҲҶгҒ«еҠ№жһңгҒҢгҒӮгӮӢгҖӮгҒ—гҒӢгҒ—гҖҒпҪғгҒ§гҒҜеҠ№жһңгҒҢдҪҺжёӣгҒ—гҖҒгғҗгӮ№гғ¬гғ•ж„ҹгҒҢжҲ»гҒЈгҒҰгҒҚгҒҹгҖӮ

гҒ©гҒҶгӮӮиһәж—Ӣж§ӢйҖ гҒҢйҮҚиҰҒгҒӘгҒ®гҒ§гҒӮгҒЈгҒҰгҖҒгғ”гғғгғҒгҒҜгҒӮгҒҫгӮҠй–ўдҝӮгҒӘгҒ„гҒ®гҒӢгӮӮгҒ—гӮҢгҒӘгҒ„гҖӮгҒЁгҖҒиЁҖгҒҶгҒ®гӮӮгҖҒпҪҒгҒ гҒЈгҒҰгҒӘгӮҒгӮүгҒӢгҒӘгғ”гғғгғҒеӨүеҢ–гҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгҖҒгҒҹгҒЈгҒҹгҒ®пј’гғ”гғғгғҒгҖӮпҪӮгҒҜйҹійҹҝгӮӨгғігғ”гғјгғҖгғігӮ№зҡ„гҒ«гҒҜеӨ–з•ҢгҒЁгҒ®пј’гғ”гғғгғҒгҒ«зӣёеҪ“гҒҷгӮӢгҒ®гҒӢпјҹгҖҖпҪғгҒ®гӮҲгҒҶгҒ«гӮ№гғ‘гӮӨгғ©гғ«гҒҢе°‘гҒӘгҒ„гҒЁеҠ№жһңгҒҢи–„гҒ„гҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒӢгҖӮ

ж„ҹиҰҡзҡ„гҒ«гҒҜгғҗгӮ№гғ¬гғ•гғқгғјгғҲгҒ®з©әж°—гҒҢгӮ°гғӘгғғгғ—еҠӣгӮ’еў—гҒ—гҒҹгӮҲгҒҶгҒ«ж„ҹгҒҳгӮӢгҖӮгғҗгӮ№гғ¬гғ•гҒ гҒ‘гҒ§гҒҜз©әжҢҜгҒЈгҒҰгҒ„гҒҹгғқгғјгғҲгҒ®жҢҜе№…гҒҢеҠ№зҺҮзҡ„гҒ«йҹійҹҝеӨүжҸӣгҒ•гӮҢгӮӢгӮҲгҒҶгҒӘеҠ№жһңгҒҢгҒ“гҒ®гӮ№гғ‘гӮӨгғ©гғ«ж§ӢйҖ гҒ«гҒӮгӮӢгӮҲгҒҶгҒ гҖӮгҒҫгҒ•гҒ«гғҹгғ©гӮҜгғ«гӮўгӮӨгғҶгғ гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгӮӮгҒЎгӮҚгӮ“гғҗгӮ№гғ¬гғ•гҒЁгҒ—гҒҰгҒ®еӢ•дҪңгӮӮгҒӮгӮӢгҒ®гҒ§гӮӯгғЈгғ“гғҚгғғгғҲеҶ…гҒ®з©әж°—гғҗгғҚгҒ«гӮҲгӮӢдҪҺйҹіеў—еј·гӮӮжңҹеҫ…гҒ§гҒҚгӮӢгҖӮ

гӮ№гғ‘гӮӨгғ©гғ«гғӣгғјгғігӮ’гҒӮгӮ“гҒӘгҒ«иӢҰеҠҙгҒ—гҒҰиЈҪдҪңгҒ—гҒҰгҒҚгҒҹгҒ®гҒ«гҖҒгҒ“гӮ“гҒӘгҒ«з°ЎеҚҳгҒ«гҒ§гҒҚгҒҰгҒ—гҒҫгҒҶгҒЁгҒҜгғ»гғ»гғ»д»ҠгҒҫгҒ§гҒ®иӢҰеҠҙгҒҜгҒӘгӮ“гҒ гҒЈгҒҹгҒ®гҒӢпјҹ

гҒ“гҒ®ж–№ејҸгӮ’гҖҢгӮ№гғ‘гӮӨгғ©гғ«гғүгғ»гғҗгӮ№гғ¬гғ•гҖҚгҒЁе‘јгҒ¶гҒ“гҒЁгҒ«гҒ—гӮҲгҒҶгҖӮ

|

пј–пјҺгӮ№гғ‘гӮӨгғ©гғ«гғүгғ»гғҗгӮ№гғ¬гғ•е®ҹйЁ“ж©ҹ |

гҖҢгӮҜгӮӘгғүгғ©гҖҚгҒҢе®ҢжҲҗгҒ—гҒҹгҒЁгҒ„гҒҶгҒ®гҒ«иҒҙгҒҸжҡҮгӮӮз„ЎгҒҸгҖҒж¬ЎгҒ®е®ҹйЁ“гӮ’е§ӢгӮҒгҒҰгҒ—гҒҫгҒЈгҒҹгҖӮ

гғҗгӮ№гғ¬гғ•ж–№ејҸгҒҜгӮӯгғЈгғ“гғҚгғғгғҲеҶ…гҒ®з©әж°—гғҗгғҚгҒЁгғқгғјгғҲгҒ®з©әж°—иіӘйҮҸгҒЁгҒ®е…ұжҢҜгҒ§дҪҺйҹіеў—еј·гҒҷгӮӢгӮ·гӮ№гғҶгғ гҒ§гҒӮгӮҠгҖҒгӮөгӮӨгӮәгҒ«гӮҲгӮүгҒҡгҒ«еҠ№жһңгҒҢгҒӮгӮӢгҒ®гҒ§е°ҸеһӢгӮ·гӮ№гғҶгғ гҒ«жңҖйҒ©гҒӘж–№ејҸгҒ гҒЁд»ҘеүҚиЁҳиҝ°гҒ—гҒҹгҖӮгҒ гҒӢгӮүеёӮиІ©гҒ®гҒ»гҒЁгӮ“гҒ©гҒ®гӮігғігғ‘гӮҜгғҲгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгҒҢгғҗгӮ№гғ¬гғ•ж–№ејҸгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒ—гҒӢгҒ—гҖҒзү№жңүгҒ®е…ұжҢҜйҹігҖҢгғҗгӮ№гғ¬гғ•йҹігҖҚгҒҢд»ҳеёҜгҒҷгӮӢж¬ зӮ№гҒҢгҒӮгӮӢгҖӮдёҠжүӢгҒ«иЁӯиЁҲгҒҷгӮҢгҒ°дҪҺжёӣгҒ•гӮҢгӮӢгҒ®гҒӢгӮӮзҹҘгӮҢгҒӘгҒ„гҒҢгҖҒз§ҒгҒҜе°ҸеһӢгҒ®гғҗгӮ№гғ¬гғ•ж–№ејҸгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгҒ§з©ҚжҘөзҡ„гҒ«еҠ№жһңгӮ’зӢҷгҒЈгҒҹгӮӮгҒ®гҒҜзҷ–гҒҢеј·гҒ„гҒЁж„ҹгҒҳгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгҒ“гҒ®гҖҢгғҗгӮ№гғ¬гғ•йҹігҖҚгҒҢдҪҺжёӣгҒ§гҒҚгӮӢгҒӘгӮүгҒ°гҖҒжҖқгҒ„гҒЈгҒҚгӮҠе°ҸеһӢеҢ–гҒ—гҒҰгҒҝгҒҹгҒ„гҖӮ

е®ҹйЁ“ж©ҹгҒҜ10cmгғҰгғӢгғғгғҲгҒ§жңҖе°ҸгҒ®гӮӯгғҘгғјгғ–гӮ№гӮҝгӮӨгғ«гҒ«гҒ—гҒҰгҒҝгҒҹгҖӮ

гҒқгҒҶгҖҒпј‘пј’еҸ·ж©ҹгҒӢгӮүеӨ–гҒ—гҒҹгғҰгғӢгғғгғҲгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

|

пј–пјҚпј‘гҖҖиЈҪдҪңйҒҺзЁӢ |

еҶҷзңҹпј‘пјҷгҒ«гғ‘гғјгғ„е…ЁжҷҜгӮ’зӨәгҒҷгҖӮгғҗгӮ№гғ¬гғ•ж–№ејҸгҒЁиЁҖгҒҶгҒ“гҒЁгҒ§жҙ»жҖ§зӮӯеҗёйҹіжқҗгҒ®еҫ©жҙ»гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

е°‘гҒӘгҒ„еҶ…е®№з©ҚгҒ®еў—еј·еҠ№жһңгӮ’гҒӯгӮүгҒЈгҒҰжҢҝе…ҘгҒҷгӮӢгҖӮгғқгғјгғҲгҒҜпј’пјёпј”йқўз©ҚгҒ®пј’гғқгғјгғҲгҒ§гӮ№гғ‘гӮӨгғ©гғ«жҢҝе…Ҙз”ЁгҒ«й•·гӮҒгҒ«дҪңгӮӢгҖӮжңҖйҒ©гҒӘе…ұжҢҜе‘Ёжіўж•°гӮҲгӮҠгҒҜдҪҺгҒҸгҒӘгӮӢгҒ гӮҚгҒҶгҖӮ

гӮ№гғ‘гӮӨгғ©гғ«ж§ӢйҖ гҒҜеүҚиҝ°гҒ®пҪҒгҒҢпј’жң¬гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

зө„з«ӢгҒҰгӮӢпјҲеҶҷзңҹпј’пјҗпјүгҖӮжҙ»жҖ§зӮӯгҒҜпј’иўӢгҒ§гҒҜе…ҘгӮҢгҒҷгҒҺгҒ§гҖҒи©ҰиҒҙгҒ®зөҗжһңпј‘гҒӨгҒ«жёӣгӮүгҒ—гҒҹгҖӮ

гӮ№гғ‘гӮӨгғ©гғ«ж§ӢйҖ гҒҜжіЁж„Ҹж·ұгҒҸжҢҝе…ҘгҒҷгӮӢпјҲеҶҷзңҹпј’пј‘пјүгҖӮеҮәгҒ—е…ҘгӮҢиҮӘеңЁгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮе®ҹйЁ“гҒ«йғҪеҗҲгҒҢиүҜгҒ„гҖӮ

д»ҠеӣһгӮӮгғҰгғӢгғғгғҲгғ•гғ¬гғјгғ гҒ®йғҪеҗҲгҒ§гғӣгғӘгӮҫгғігӮҝгғ«гӮҝгӮӨгғ—гҒ«гҒ—гҒҹгҒҢгҖҒгҒ“гҒ®ж–№еҗ‘гҒ®гӮҝгғјгғҹгғҠгғ«еҸ–д»ҳгҒ‘гӮӮгҒ§гҒҚгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгҒЈгҒҹгҖӮ

гӮ№гғ‘гӮӨгғ©гғ«гғүгғ»гғҗгӮ№гғ¬гғ•е®ҹйЁ“ж©ҹгҒ®е®ҢжҲҗпјҲеҶҷзңҹпј’пј’пјүгҖӮ

|

пј–пјҚпј’гҖҖи©ҰиҒҙ |

гҒҫгҒҡгҖҒгғҹгғ©гӮҜгғ«гӮўгӮӨгғҶгғ з„ЎгҒ—гҒ§иҒҙгҒ„гҒҰгҒҝгҒҹгҖӮе°ҸгҒ•гҒҷгҒҺгҒҹгҒӢдҪҺйҹігҒҢејұгҒ„гҖӮгғқгғјгғҲгҒ®гғҒгғҘгғјгғӢгғігӮ°гҒҢйҒ©гҒ—гҒҰгҒ„гҒӘгҒ„гҒӣгҒ„гӮӮгҒӮгӮӢгҖӮгҒӘгҒ«гӮҲгӮҠиҒҙгҒ„гҒҰгҒ„гҒҰжҘҪгҒ—гҒҸгҒӘгҒ„гҖӮ

ж—©йҖҹгҖҒгӮўгӮӨгғҶгғ жҢҝе…ҘгҖӮгҖҖгғ»гғ»гғ»гӮҸгҒөгғјпјҒпјҒгҖҖеЈ°гҒҢеҮәгӮӢгҒ»гҒ©й©ҡгҒ„гҒҹгҖӮ

еҠ№жһңзө¶еӨ§гҖӮгҒ“гӮҢгҒҜиҒҙгҒ‘гӮӢгҖӮгҒ“гӮ“гҒӘгҒ«е°ҸгҒ•гҒ„гҒ®гҒ«жң¬еҪ“гҒ«жҘҪгҒ—гҒ„пјҲеҶҷзңҹпј’пј“пјүгҖӮ

|

пј—пјҺпј‘пј“еҸ·ж©ҹ |

е®ҹйЁ“гҒ®гҒӨгӮӮгӮҠгҒ§иЈҪдҪңгҒ—гҒҹи¶…е°ҸеһӢгӮ№гғ‘гӮӨгғ©гғ«гғүгғ»гғҗгӮ№гғ¬гғ•гҒ§гҒӮгӮӢгҒҢгҖҒзөҗжһңгҒҢиүҜгҒӢгҒЈгҒҹгҒ®гҒ§жҳҮж јгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮпј‘пј“еҸ·ж©ҹгҖҢгӮӯгғҘгғјгғ–гҖҚгҒ®иӘ•з”ҹгҒ§гҒӮгӮӢпјҲеҶҷзңҹпј’пј”пјүгҖӮ

гҒҫгҒ•гҒӢгғҳгғғгғүгғҰгғӢгғғгғҲгҒ гҒ‘гҒ§гғһгғҲгғўгҒӘйҹігҒҢеҮәгҒӣгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгӮӢгҒЁгҒҜгғ»гғ»гғ»гҖӮ

гҒҷгҒ”гҒ„гҒ“гҒЁгҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒҚгҒҹгҖӮ