|

LEGO SPEAKER 第7е ұ вүӘ第6е ұ 第пјҳе ұвү« |

пј¬пјҘпј§пјҜгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгҒ®иЈҪдҪңгҖҖ第7е ұ

LEGOгӮ№гғ”гғјгӮ«гғј

пј‘пј”еҸ·ж©ҹгҖҢгғ©гӮӨгғҲгҖҚ

|

пј‘пјҺ гғӢгғҘгғјгғўгғҮгғ«гҒҜгҖҢLightпјҡгғ©гӮӨгғҲгҖҚгӮігғігӮ»гғ—гғҲ |

гҖҖеүҚеӣһе ұе‘ҠгҒ—гҒҹпј‘пј’еҸ·ж©ҹгҒҜгӮҜгӮӘгғӘгғҶгӮЈзҡ„гҒ«гҒҜеӨ§жҲҗеҠҹгҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҖӮгӮ„гӮҢгӮӢгҒ гҒ‘гӮ„гҒЈгҒҹж„ҹгҒҢгҒӮгӮӢгҖӮгҒ—гҒӢгҒ—гҖҒгӮігӮ№гғҲгӮӮгҒӢгҒӢгӮҠгҖҒгӮігӮ№гғҲгғ‘гғ•гӮ©гғјгғһгғігӮ№зҡ„гҒ«гҒҜпјҹгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮпј‘пјҗдёҮеҶҶд»ҘдёҠгҒӢгҒ‘гҒҹгӮүгҖҒгӮӮгҒЈгҒЁйӯ…еҠӣзҡ„гҒӘиЈҪе“ҒгҒҢиІ·гҒҲгӮӢгҒ®гҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒӢпјҹгӮӮгҒЎгӮҚгӮ“дё–з•ҢгҒ«гҒҹгҒ гҒІгҒЁгҒӨгҒ®гӮӘгғӘгӮёгғҠгғ«гӮ’йҖ гӮӢйӯ…еҠӣгҒҜгҒӮгӮӢгҒ®гҒ гҒҢгғ»гғ»гғ»гҖӮ

гҒқгҒ“гҒ§гҖҒд»ҠеӣһгҒҜгӮӮгҒЈгҒЁи»ҪгҒ„гӮӨгғЎгғјгӮёгҒ§дҪңжҲҗгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гҒ—гҒҹгҖӮ

гӮігғігӮ»гғ—гғҲгҒҜгҖҢгғ©гӮӨгғҲгҖҚгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖгҒ“гӮҢгҒҫгҒ§гӮӮе°ҸеһӢгҒ®ж©ҹзЁ®гҒҜиЈҪдҪңгҒ—гҒҰгҒҚгҒҹгҖӮпјҳеҸ·ж©ҹгҒҜ8cmгғҰгғӢгғғгғҲгӮ’з”ЁгҒ„гҒҹгғҗгӮ№гғ¬гғ•гҒ®гӮігғігғ‘гӮҜгғҲгғўгғҮгғ«гҖӮпј‘пј‘еҸ·ж©ҹгҒҜгҒ»гҒјеҗҢгҒҳгғҮгӮ¶гӮӨгғігҒ§гӮ№гғ‘гӮӨгғ©гғ«гғӣгғјгғігӮ’е®ҹзҸҫгҒ—гҒҹгӮӮгҒ®гҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҖӮ гҒ—гҒӢгҒ—гҒӘгҒҢгӮүгҖҒгҒ“гӮҢгӮүгҒ®ж©ҹзЁ®гҒҜдҪҺйҹіеҶҚз”ҹгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҒҜеҚҒеҲҶгҒЁгҒҜиЁҖгҒҲгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҖӮе°ҸеһӢеҢ–гҒӢгӮүгҒҸгӮӢеҲ¶йҷҗгҒҢгҒӮгҒЈгҒҹгҒ“гҒЁгҒҜдәӢе®ҹгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖд»ҠеӣһгҒҜйҒ•гҒҶгҖӮгғӢгғҘгғјгғҶгӮҜгғҺгғӯгӮёгғјгҖҢгӮ№гғ‘гӮӨгғ©гғ«гғүгғ»гғҗгӮ№гғ¬гғ•гҖҚгҒҢгҒӮгӮӢгҖӮ

йҹігҒ®иүҜгҒ„жңҖе°ҸгҒ®гғҮгӮ¶гӮӨгғігҒ«жҢ‘жҲҰгҒ—гӮҲгҒҶгҖӮ

|

пј’пјҺгҖҢгӮ№гғ‘гӮӨгғ©гғ«гғүгғ»гғҗгӮ№гғ¬гғ•гҖҚе®ҹйЁ“ж©ҹ |

гҖҖеүҚе ұгҒ§гӮӮ10cmгғҰгғӢгғғгғҲгӮ’й…ҚгҒ—гҒҹе®ҹйЁ“ж©ҹгҖҒпј‘пј“еҸ·ж©ҹгӮ’зҙ№д»ӢгҒ—гҒҹгҖӮгӮӯгғҘгғјгғ–гӮ№гӮҝгӮӨгғ«гҒ§гӮігғігғ‘гӮҜгғҲгҒӘгғўгғҮгғ«гҒ гҒҢгҖҒгӮ„гҒҜгӮҠ8cmгғҰгғӢгғғгғҲгҒ§йҖ гҒЈгҒҰгҒҝгҒҹгҒ„гҖӮ8cmгғҰгғӢгғғгғҲгҒЁгҒ„гҒҲгҒ°гҖҒд»ҘеүҚиЁҳгҒ—гҒҹгӮҲгҒҶгҒ«пјҲ第2е ұпјү96mmгӮӯгғҘгғјгғ–гҒ®жЁҷжә–гғҳгғғгғүгғҰгғӢгғғгғҲгҒҢгҒӮгӮӢгҖӮгҒҫгҒҡгҒҜгҒ“гӮҢгӮ’з”ЁгҒ„гҒҰе®ҹйЁ“гӮ’иЎҢгҒҠгҒҶгҖӮ

|

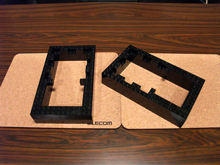

пј’пјҚпј‘гҖҖе®ҹйЁ“ж©ҹгҒ®иЈҪдҪң |

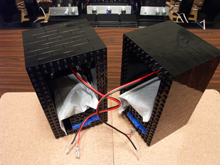

гҖҖпј‘пј‘еҸ·ж©ҹгҒӢгӮүDIY AUDIOгӮ’д»ҳгҒ‘гҒҹгғҳгғғгғүгғҰгғӢгғғгғҲгӮ’жҢҒгҒЈгҒҰгҒҚгҒҹгҖӮгғһгӮ°гғҚгӮ·гӮҰгғ гӮігғјгғігҒ®еј·еҠӣгғҰгғӢгғғгғҲгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮе®ҹйЁ“ж©ҹгҒҜгҒ“гҒ®гғҳгғғгғүгғҰгғӢгғғгғҲгҒ®дёӢйғЁгҒ«1.5еҖҚгҒ®е®№з©ҚгҒ®гғңгғғгӮҜгӮ№гҒЁпј“гғқгғјгғҲгҒ®гғҗгӮ№гғ¬гғ•гғқгғјгғҲгӮ’й…ҚгҒ—гҒҹиЁӯиЁҲгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮеҶҷзңҹпј’гҒ«ж§ӢжҲҗгғ‘гғјгғ„гӮ’зӨәгҒҷгҖӮ

гҖҖгӮ№гғ‘гӮӨгғ©гғ«гғүгғ»гғҗгӮ№гғ¬гғ•гҒ§гҒҜжңҖйҒ©гҒӘгғқгғјгғҲиЁӯиЁҲгҒҜгҒ©гҒҶгҒӘгӮӢгҒ®гҒ§гҒӮгӮҚгҒҶгҒӢпјҹгӮ№гғ‘гӮӨгғ©гғ«гғ”гғјгӮ№гҒ®жҢҝе…ҘгҒ«гӮҲгӮҠгҖҒгғҗгӮ№гғ¬гғ•гғқгғјгғҲгҒ®е®ҹеҠ№дҪ“з©ҚгҒҜжёӣе°‘гҒҷгӮӢгҖӮгҒЁгҒҷгӮӢгҒЁгҖҒгӮ№гғ‘гӮӨгғ©гғ«гғүгғ»гғҗгӮ№гғ¬гғ•гҒ§гҒҜйҖҡеёёгҒ®гғҗгӮ№гғ¬гғ•гғўгғҮгғ«гӮҲгӮҠгӮӮеӨ§гҒҚгҒӘгғқгғјгғҲгҒҢеҝ…иҰҒгҒӘгҒ®гҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒӢпјҹгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒпј“гғқгғјгғҲдҪңгҒЈгҒҰгҖҒгҒқгӮҢгҒһгӮҢгҒ«гӮ№гғ‘гӮӨгғ©гғ«гғ”гғјгӮ№гҒӢгӮҜгғӯгғјгӮәгғ”гғјгӮ№гӮ’жҢҝе…ҘгҒ—гҒҰйҹіиіӘеӨүеҢ–гӮ’зўәиӘҚгҒҷгӮӢгҒЁиЁҖгҒҶиЁҲз”»гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖеҶҷзңҹпј“гҒҜдёӢйғЁгғңгғғгӮҜгӮ№зө„гҒҝз«ӢгҒҰгҒ®ж§ҳеӯҗгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮжҙ»жҖ§зӮӯеҗёйҹіжқҗгҒҜеҶҷзңҹгҒ§гҒҜи©°гӮҒиҫјгӮ“гҒ§гҒ„гӮӢгҒҢгҖҒпј‘гҒӨгҒ«жёӣгӮүгҒ—гҒҹгҖӮгҒ“гҒ®гӮҲгҒҶгҒ«гӮ№гғ‘гӮӨгғ©гғ«гғ”гғјгӮ№гҒЁгӮҜгғӯгғјгӮәгғ”гғјгӮ№гӮ’е…ҘгӮҢжӣҝгҒҲгӮӢпјҲеҶҷзңҹпј”пјүгҖӮгҒӘгӮ“гҒЁгӮӮдёҚжҒ°еҘҪгҒӘгғҮгӮ¶гӮӨгғігҒ гҒӘгҒӮгҖӮгҒҫгҒӮе®ҹйЁ“ж©ҹгҒ гҒӢгӮүгӮҲгҒ—гҒЁгҒ—гӮҲгҒҶгҖӮ

|

пј’пјҚпј’гҖҖи©•дҫЎзөҗжһң |

гҖҖд»ҠеӣһгҒ®гғӘгғқгғјгғҲгҒ§гҒҜгҖҒгҒ“гҒ®е®ҹйЁ“ж©ҹгҒ®и©•дҫЎзөҗжһңгӮ’и©ізҙ°гҒ«гғӘгғқгғјгғҲгҒ—гӮҲгҒҶгҒЁиҖғгҒҲгҒҰгҒ„гҒҹгҖӮгҒ гҒҢгҖҒзөҗжһңгҒҜдәҲжё¬гҒ«еҸҚгҒ—гҒҹгӮӮгҒ®гҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҖӮгғқгғјгғҲпј“жң¬гҒҜгӮӮгҒЎгӮҚгӮ“гҖҒпј’жң¬гҒ§гӮӮеӨҡгҒҷгҒҺгҒҹгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮйҖҡеёёгҒ®гғҗгӮ№гғ¬гӮ№гҒЁгҒҷгӮӢгҒЁ1жң¬гҒ§гҒ»гҒјгғҷгӮ№гғҲгғҒгғҘгғјгғӢгғігӮ°гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒ“гҒ®зҠ¶ж…ӢгҒ§гӮ№гғ‘гӮӨгғ©гғ«гғ”гғјгӮ№гӮ’жҢҝе…ҘгҒ—гҒҹгӮӮгҒ®гҒ®зү№жҖ§гҒҢиүҜгҒӢгҒЈгҒҹгҖӮгғқгғјгғҲгӮ’еў—гӮ„гҒҷгҒЁгғҗгӮ№гғ¬гғ•гҒ®жңҖйҒ©гғҒгғҘгғјгғӢгғігӮ°гҒӢгӮүдҪҺгҒ„гҒ»гҒҶгҒ«еӨ–гӮҢгҖҒгӮ№гғ‘гӮӨгғ©гғ«еҢ–гҒ—гҒҰгӮӮгҒ“гҒ®еӮҫеҗ‘гҒҢж®ӢгҒЈгҒҹгҖӮ

гҖҖе®ҹгӮ’иЁҖгҒҶгҒЁгҖҒпј‘пј“еҸ·ж©ҹгӮӮпј’жң¬гҒӮгӮӢгғқгғјгғҲгҒ®пј‘жң¬гӮ’и©ҰиҒҙгҒ®зөҗжһңеЎһгҒ„гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

пј—еҸ·ж©ҹгҒ®ж”№йҖ гӮӮйҖҡеёёгҒ®гғҗгӮ№гғ¬гғ•зҠ¶ж…ӢгҒ§гғҗгғ©гғігӮ№гҒҢиүҜгҒӢгҒЈгҒҹгҖӮгҒ“гӮҢгӮүгҒ®зөҗжһңгҒӢгӮүгҒҷгӮӢгҒЁгҖҒгҒ©гҒҶгӮӮжҷ®йҖҡгҒ«гғҗгӮ№гғ¬гғ•гӮ’гғҒгғҘгғјгғӢгғігӮ°гҒ—гҒҰгҒҠгҒ„гҒҰгҖҒгӮ№гғ‘гӮӨгғ©гғ«гғ”гғјгӮ№гӮ’жҢҝе…ҘгҒҷгӮҢгҒ°гӮҲгҒ•гҒқгҒҶгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒҫгҒҹгҖҒгҒ“гҒ®е®ҹйЁ“ж©ҹгҒҜдёҚжҒ°еҘҪгҒӘгҒ гҒ‘гҒ§гҒӘгҒҸгҖҒе•ҸйЎҢгӮӮгҒӮгҒЈгҒҹгҖӮ

пјҲпј‘пјү жҺҘз¶ҡгӮұгғјгғ–гғ«гҒЁе№ІжёүгҒ—гҒҰгғ”гғјгӮ№гҒ®жҠңе·®гҒ—гҒҢе®№жҳ“гҒ§гҒӘгҒ„гҖӮпјҲиӘӨз®—гҒ§гҒӮгҒЈгҒҹпјү

пјҲпј’пјү гғқгғјгғҲгҒ®й•·гҒ•иӘҝж•ҙгҒҢгҒ§гҒҚгҒӘгҒ„гҖӮ

пјҲпј“пјү е®№з©ҚгҒҢеӨ§гҒҚгҒҷгҒҺгҒҰгӮ№гғ‘гӮӨгғ©гғ«гғүгғ»гғҗгӮ№гғ¬гғ•гҒ®гӮ№гғ”гғјгғүж„ҹгҒҢеҮәгҒӘгҒ„гҖӮ

гҒ—гҒӢгҒҹгҒӘгҒ„гҖӮ第2е®ҹйЁ“ж©ҹгӮ’дҪңгӮҚгҒҶгҖӮ

|

пј’пјҚпј“гҖҖ第2е®ҹйЁ“ж©ҹ |

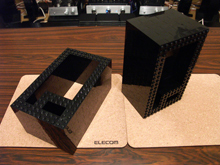

гҖҖгғқгғјгғҲгҒҜпј‘жң¬гҒ§еҚҒеҲҶгҒЁи§ЈгҒЈгҒҹгҒ®гҒ§дёӢйғЁгғңгғғгӮҜгӮ№гҒ®е®№з©ҚгӮ’гғҳгғғгғүгғҰгғӢгғғгғҲгҒЁеҗҢгҒҳгҒ«гҒ—гҒҰгҖҒгғқгғјгғҲгӮ’еӨ–йғЁгҒ«иЁӯгҒ‘гҒҹгҖӮгҒ“гӮҢгҒҜй•·гҒ•иӘҝж•ҙгӮ’е®№жҳ“гҒ«гҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

еҶҷзңҹпј•гҒ«ж§ӢжҲҗгғ‘гғјгғ„гӮ’зӨәгҒҷгҖӮгӮ№гғ‘гӮӨгғ©гғ«гғ”гғјгӮ№гҒҜеүҚе ұгҒ®пј—еҸ·ж©ҹгҒ®е®ҹйЁ“гҒӢгӮүеқҮзӯүгғ”гғғгғҒгҒ«гҒ—гҒҰгҒӮгӮӢгҖӮгғҳгғғгғүгғҰгғӢгғғгғҲгҒ«гҒҜPARC AudioгҒ®гӮҰгғғгғүгӮігғјгғігӮ’з”Ёж„ҸгҒ—гҒҹгҖӮ

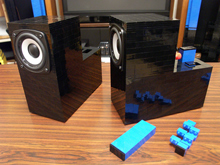

гҒ“гҒ®гӮҲгҒҶгҒ«гӮігғігғ‘гӮҜгғҲгҒӘгғўгғҮгғ«гҒҢе®ҢжҲҗгҒ—гҒҹпјҲеҶҷзңҹпј–пјүгҖӮ

гҖҖгӮ№гғ‘гӮӨгғ©гғ«гғ”гғјгӮ№гҒ®жңүз„ЎгҒ§гҒҜзўәе®ҹгҒӘеӨүеҢ–гҒҢгҒӮгӮӢгҖӮгғқгғјгғҲгҒ®й•·гҒ•гӮӮеӨүгҒҲгҒҰгҒҝгҒҹгҒҢпјҲгӮӮгҒЎгӮҚгӮ“гӮ№гғ‘гӮӨгғ©гғ«гғ”гғјгӮ№гӮӮеҗҢжҷӮгҒ«й•·гҒ•еӨүжӣҙпјүгҖҒгҒ©гҒҶгӮӮгӮ№гғ‘гӮӨгғ©гғ«гғүгғ»гғҗгӮ№гғ¬гғ•гҒ§гҒҜгҒӮгҒҫгӮҠгғқгғјгғҲй•·гҒ«гӮ·гғ“гӮўгҒ§гҒҜз„ЎгҒ„гӮҲгҒҶгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖгҒ“гҒ®е®ҹйЁ“зөҗжһңгҒӢгӮүгғҳгғғгғүгғҰгғӢгғғгғҲгҒ«гӮҲгӮүгҒҡгғқгғјгғҲй•·гҒҜ8cmгҒ§иүҜгҒ•гҒқгҒҶгҒ§гҒӮгӮӢгҒЁеҲӨж–ӯгҒ—гҒҹгҖӮ гӮ№гғ‘гӮӨгғ©гғ«гғ”гғјгӮ№гҒҜпј“гӮҝгғјгғігҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

|

пј’пјҚпј”гҖҖи©ҰиҒҙгҒЁгғҗгғӘгӮЁгғјгӮ·гғ§гғігғўгғҮгғ« |

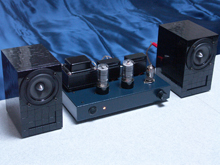

гҖҖжӯЈжңҲдј‘гҒҝгҒ«SUNVALLEY AUDIOгҒ•гӮ“гҒ®SV-16KгӮ’дҪңгҒЈгҒҰгҒҝгҒҹгҖӮеҮәеҠӣ1.2WгҒ®жңҖе°Ҹзңҹз©әз®ЎгӮўгғігғ—гӮӯгғғгғҲгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгғ©гӮӨгғҲгҒӘLEGOгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгҒ«гҒҜгғҷгӮ№гғҲгҒӘзө„гҒҝеҗҲгӮҸгҒӣгҒЁжҖқгҒЈгҒҰгҒ„гҒҹгҒҢгҖҒжӯЈзӣҙйҹігӮ’иҒҙгҒҸгҒҫгҒ§гҒҜгҒӮгҒҫгӮҠжңҹеҫ…гҒҜгҒ—гҒҰгҒ„гҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҖӮгҒЁгҒ“гӮҚгҒҢгғ»гғ»гғ»гҒ“гҒ®гӮўгғігғ—гҒҜгҒҷгҒ”гҒ„гҖӮгҒЁгҒҰгӮӮ1.2WгҒЁгҒҜжҖқгҒҲгҒӘгҒ„пјҲдҪҝгҒ„еҸӨгҒ•гӮҢгҒҹиЎЁзҸҫгҒ§гҒҷгҒҝгҒҫгҒӣгӮ“пјүгҖӮеӨ§йЈҜйЈҹгӮүгҒ„гҒ®е°ҸеһӢгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгӮ’е®ҹгҒ«жң—гҖ…гҒЁгғүгғ©гӮӨгғ–гҒ—гҒҰгҒ—гҒҫгҒҶгҖӮгҒ“гӮҢгҒҜж°—гҒ«е…ҘгҒЈгҒҹпјҲиЈҪйҖ е®ҢдәҶгҒҜгҒЁгҒҰгӮӮж®ӢеҝөпјүгҖӮ

иЈҪдҪңйҒҺзЁӢгӮӮжүӢй…Қз·ҡгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒ§е·ҘеӨ«гҒҢгҒ§гҒҚгҒҰгҒЁгҒҰгӮӮйқўзҷҪгҒӢгҒЈгҒҹгҖӮ

гҖҖгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒгғҗгғӘгӮЁгғјгӮ·гғ§гғігғўгғҮгғ«гӮӮйҖ гҒЈгҒҰгҖҒиҮӘе®ӨгҒ®гӮөгғ–гӮ·гӮ№гғҶгғ гҒ§и©ҰиҒҙгҖҒгҒЁгҒ„гҒҶгӮҲгӮҠгҒҜжҘҪгҒ—гӮ“гҒ§гҒ„гӮӢпјҲеҶҷзңҹпј—гҖҒпјҳгҖҖеҶҷзңҹгҒ§гҒҜж’®еҪұгҒ®йғҪеҗҲгҒ§гӮўгғігғ—гҒ«иҝ‘жҺҘгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒҢгҖҒгӮўгғігғ—гҒ®зҶұгҒ«гӮҲгӮӢгғҲгғ©гғ–гғ«гҒҢиҖғгҒҲгӮүгӮҢгӮӢгҒ®гҒ§гҖҒгӮӮгҒЈгҒЁйӣўгҒ—гҒҰй…ҚзҪ®гҒ—гҒҰгҒ»гҒ—гҒ„пјүгҖӮ

гҖҖгғһгӮ°гғҚгӮ·гӮҰгғ гӮігғјгғігҒ®гӮҝгӮӨгғ—AгҒ§гҒҜгғҗгӮ№гғ¬гғ•еҠ№жһңгҒ«гӮҲгӮӢиҝ«еҠӣгҒ®дҪҺйҹігҒҢиҒҙгҒ‘гӮӢгҖӮгӮӮгҒЎгӮҚгӮ“гӮ№гғ‘гӮӨгғ©гғ«еҢ–гҒ§гғҸгӮӨгӮ№гғ”гғјгғүгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгғҡгғјгғ‘гғјгӮігғјгғігҒ®гӮҝгӮӨгғ—BгҒ§гҒҜи»Ҫеҝ«гҒӘйҹіиӘҝгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮBGMгҒ«гҒҜгҒ“гҒ®гҒ»гҒҶгҒҢеҘҪгҒҝгҖӮд»ҠгӮӮеҝғең°гӮҲгҒҸйіҙгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

гӮҲгҒ—гҖҒгҒ“гҒ®гғўгғҮгғ«гӮ’пј‘пј”еҸ·ж©ҹгҒЁгҒ—гҒҰзҷәиЎЁгҒ—гӮҲгҒҶгғ»гғ»гғ»гҖӮгҒЁжҖқгҒЈгҒҹгҒҢгҖҒгҒЎгӮҮгҒЈгҒЁзёҰй•·гҒ®гғҮгӮ¶гӮӨгғігҒҢж°—гҒ«гҒӘгӮӢгҖӮжЁҷжә–гғҳгғғгғүгғҰгғӢгғғгғҲгӮ’з”ЁгҒ„гҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒ§гғҮгӮ¶гӮӨгғігҒ®иҮӘз”ұеәҰгҒҢеҲ¶йҷҗгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮLеһӢгҒ«жӣІгҒҢгҒЈгҒҹгғқгғјгғҲгӮӮж°—гҒ«гҒӘгӮӢгҖӮеҠ№зҺҮгҒҢдҪҺдёӢгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒ гӮҚгҒҶгҖӮгҒҶгғјгӮ“гҖҒдҪңгӮҠзӣҙгҒҷгҒӢгҖӮ

|

пј“пјҺпј‘пј”еҸ·ж©ҹгҒ®иЁӯиЁҲгҒЁиЈҪдҪң |

гҖҖжЁҷжә–гғҳгғғгғүгғҰгғӢгғғгғҲгӮ’з”ЁгҒ„гҒӘгҒ„гҒӘгӮүгҒ°гҖҒпј‘пј“еҸ·ж©ҹгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘгғӣгғӘгӮҫгғігӮҝгғ«гӮҝгӮӨгғ—гҒ®ж–№гҒҢгғқгғјгғҲиЁӯиЁҲгҒ®йғҪеҗҲгҒҢиүҜгҒ„гҖӮгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒҜгҒ©гҒҶгҒҷгӮӢгҒӢпјҹ

гғҹгӮҜгӮ»гғ«гҒ•гӮ“гҒҢйқўзҷҪгҒқгҒҶгҒӘгғҰгғӢгғғгғҲгӮ’еӨҡж•°жүұгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮд»ҠеӣһгҒҜз«№з№Ҡз¶ӯж··е…ҘгӮігғјгғігҒ®Tang BandгҒ®8cmгғ•гғ«гғ¬гғігӮёгҖҖW3-1364SAгҖҖгӮ’йҒёгӮ“гҒ§гҒҝгҒҹгҖӮгҒ“гҒ®еҶҶеҪўгҒ®гғ•гғ©гғігӮёгҒҜLEGOиЈ…зқҖгҒ«йғҪеҗҲгҒҢиүҜгҒ„гҖӮе°ҸеһӢгҒ®гғҚгӮӘгӮёгӮҰгғ гғһгӮ°гғҚгғғгғҲгӮӮеҶ…е®№з©ҚзўәдҝқгҒ«еҘҪйғҪеҗҲгҖӮгҒӘгҒ«гӮҲгӮҠз«№з№Ҡз¶ӯгҒҢжңҹеҫ…гҒ§гҒҚгӮӢгҖӮгӮҰгғғгғүгӮігғјгғігҒ®гӮҲгҒҶгҒӘж–№еҗ‘жҖ§гҒҢз”ҹгҒҳгҖҒзҷ–гҒҢз„ЎгҒ„гҒ гӮҚгҒҶгҖӮжҢҜеӢ•жқҝиіӘйҮҸеў—еҠ гҒЁиЁҖгҒЈгҒҹе•ҸйЎҢгӮӮгҒӘгҒ•гҒқгҒҶгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

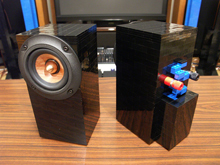

гҖҖе°‘гҒ—иғҢгӮ’дҪҺгҒҸгҒ—гҒҰгҖҒгҒқгҒ®еҲҶеҘҘиЎҢгҒҚгҒ§е®№з©ҚгӮ’зЁјгҒҗгҖӮгғқгғјгғҲгҒҜиғҢйқўгҒЁгҒ—гҒҰгӮ№гғҲгғ¬гғјгғҲгӮҝгӮӨгғ—гҖӮгғқгғјгғҲй•·8cmгҒ§гӮ№гғ‘гӮӨгғ©гғ«гғ”гғјгӮ№гҒҜеқҮзӯүгғ”гғғгғҒпј“гӮҝгғјгғігҒЁе®ҹзёҫж§ӢжҲҗгҖӮеҗёйҹіжқҗгҒҜгҒ„гҒӨгӮӮгҒ®дёҖиўӢгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

|

пј“пјҚпј‘гҖҖж§ӢжҲҗгғ‘гғјгғ„ |

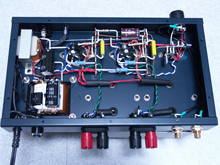

гҖҖж§ӢжҲҗгғ‘гғјгғ„дёҖејҸгӮ’еҶҷзңҹпјҷгҒ«зӨәгҒҷгҖӮе®ҹгҒ«гӮ·гғігғ—гғ«гҒ§иЈҪдҪңгӮӮз°ЎеҚҳгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгӮігӮ№гғҲиЁҲз®—гҒҜгҒ—гҒҰгҒ„гҒӘгҒ„гҒҢгҖҒдҪҝз”Ёгғ‘гғјгғ„гҒҜпјҳеҸ·ж©ҹгӮҲгӮҠгӮӮе°‘гҒӘгҒ„гҒ гӮҚгҒҶгҖӮ

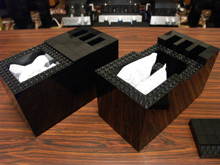

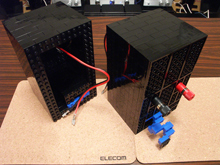

гҖҖгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒ®еӣәе®ҡгҒ®ж§ҳеӯҗпјҲеҶҷзңҹпј‘пјҗпјүгҖӮеҶҶеҪўгғ•гғ©гғігӮёгҒҜдҪҝгҒ„жҳ“гҒ„гҖӮгӮўгғ«гғҹгҒ®гғ•гӮ§гӮӨгӮәгғ—гғ©гӮ°гҒҢгӮ«гғғгӮіиүҜгҒ„гҖӮ

гҖҖгӮ№гғ‘гӮӨгғ©гғ«гғ”гғјгӮ№гҒҜгҒ„гҒӨгӮӮгҒ®ж§ӢжҲҗгҖӮйқ’гҒ„гҒ®гҒҜгӮӨгғЎгғјгӮёгӮ«гғ©гғјгҒ§гҒӮгӮӢпјҲеҶҷзңҹпј‘пј‘пјүгҖӮ

гҖҖгғ•гғ¬гғјгғ пјҲеҶҷзңҹпј‘пј’пјүгҖӮгҒ“гӮҢгҒ§гғЎгӮӨгғігӮӯгғЈгғ“гғҚгғғгғҲгҒЁгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲйғЁгӮ’жҺҘеҗҲгҒҷгӮӢгҖӮгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒЁе№ІжёүгҒ—гҒӘгҒ„ж§ӢйҖ гҖӮ

гҖҖгғЎгӮӨгғігӮӯгғЈгғ“гғҚгғғгғҲпјҲеҶҷзңҹпј‘пј“пјүгҖӮдёӢйғЁгҒ«гғҗгӮ№гғ¬гғ•гғқгғјгғҲгҒҢд»•иҫјгӮ“гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ16X32X80mmгҒ®гғқгғјгғҲгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖгғ•гғӯгғігғҲгғҷгӮјгғ«пјҲеҶҷзңҹпј‘пј”пјүгҖӮгҒҹгҒ гҒ®гғ•гӮҝгҖӮ

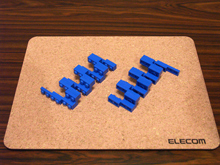

гҖҖгғҗгғғгӮҜгғ‘гғҚгғ«пјҲеҶҷзңҹпј‘пј•пјүгҖӮгғқгғјгғҲжң«з«ҜгҒЁгӮҝгғјгғҹгғҠгғ«гҒҢиЈ…зқҖгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮејұгҒҸгҒӘгӮӢйғЁеҲҶгҒ§гҒӮгӮӢгҒҢгҖҒд»ҠеӣһгҒҜгӮігғігғ‘гӮҜгғҲгҒӘгҒ®гҒ§гҖҒгғ—гғ¬гғјгғҲгғ–гғӯгғғгӮҜпј“жһҡж§ӢйҖ гҒ§гӮҲгҒ—гҒЁгҒҷгӮӢгҖӮ

|

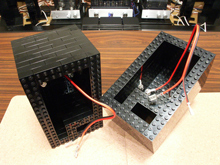

пј“пјҚпј’гҖҖиЈҪдҪңйҒҺзЁӢ |

гҖҖгҒҫгҒҡгҖҒгғ•гғ¬гғјгғ гҒ«гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲйғЁгӮ’жҺҘеҗҲпјҲеҶҷзңҹпј‘пј–пјүгҖӮгҒ“гӮҢгҒ«гғ•гғӯгғігғҲгғҷгӮјгғ«гӮ’д»ҳгҒ‘гӮӢпјҲеҶҷзңҹпј‘пј—пјүгҖӮгғҗгғғгӮҜгғ‘гғҚгғ«гӮ’зө„гҒҝд»ҳгҒ‘гҒҹгғЎгӮӨгғігӮӯгғЈгғ“гғҚгғғгғҲпјҲеҶҷзңҹпј‘пјҳпјүгҖӮе°ҸеһӢгҒӘгҒ®гҒ§гҖҒзү№еҲҘиЈңеј·гҒ—гҒӘгҒҸгҒҰгӮӮеҚҒеҲҶгҒӘеј·еәҰгҒҢгҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖгӮ№гғ‘гӮӨгғ©гғ«гғ”гғјгӮ№гҒ®жҢҝе…ҘпјҲеҶҷзңҹпј‘пјҷпјүгҖӮгғ”гғјгӮ№гҒҜеүҚеҫҢгҒ§еӣәе®ҡгҒ•гӮҢгӮӢгҖӮжҠңе·®гҒ—гӮ’е®№жҳ“гҒ«гҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ«гғ•гғӯгғјгғҶгӮЈгғігӮ°гҒ«гҒ—гҒҹгҒ“гҒЁгҒҢгҒӮгӮӢгҒҢгҖҒдёӯгҒ§иёҠгҒЈгҒҰйҹіиіӘдҪҺдёӢгӮ’жӢӣгҒ„гҒҹгҖӮеӣәе®ҡгҒҢеҝ…иҰҒгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖеҗёйҹіжқҗгҒҜгҒ“гҒ®гӮҲгҒҶгҒ«е…ҘгӮҢгӮӢпјҲеҶҷзңҹпј’пјҗпјүгҖӮе…ҘгӮҢгҒҷгҒҺгҒҜйҖҶеҠ№жһңгҖӮгҒ“гҒ®гҒҸгӮүгҒ„гҒ§еҚҒеҲҶгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖгҖҖгғ•гғ¬гғјгғ гҒЁгӮӯгғЈгғ“гғҚгғғгғҲгҒ®зөҗеҗҲпјҲеҶҷзңҹпј’пј‘пјүгҖӮеҗёйҹіжқҗгҒҢгғқгғјгғҲеҸЈгӮ’еЎһгҒҢгҒӘгҒ„гӮҲгҒҶгҒ«дёЎйқўгғҶгғјгғ—гҒ§еӣәе®ҡгҒ—гҒҹгҖӮ

гҖҖгҖҖгӮӨгғігӮ·гғҘгғ¬гғјгӮҝгғјгҒ®гғ•гӮ§гғ«гғҲгӮ·гғјгғ«гӮ’еә•йқўгҒ«иІјгӮӢпјҲеҶҷзңҹпј’пј’пјүгҖӮ

гҖҖгҖҖе®ҢжҲҗпјҒпјҲеҶҷзңҹпј’пј“пјүгҖӮгӮӯгғҘгғјгғҲгҒӘеӨ–иҰігҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

|

пј“пјҚпј“гҖҖгғӘгӮ№гғӢгғігӮ° |

гҖҖжӯҙд»ЈLEGOгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјжңҖе°ҸгҒ®пј‘пј”еҸ·ж©ҹгҖҢгғ©гӮӨгғҲгҖҚпјҲеҶҷзңҹпј’пј”пјүгҖӮ

еӨ–еҪўеҜёжі•H160mmгҖҒW96mmгҖҒD130mmгҖӮгҒ“гӮ“гҒӘгҒ«гӮігғігғ‘гӮҜгғҲгҒӘгҒ®гҒ«гғҗгӮ№гғ¬гғ•гҒ®еҠ№жһңгҒ§еҚҒеҲҶгҒӘдҪҺйҹіж„ҹгҒҢгҒӮгӮӢгҖӮгҒқгӮҢгҒ§гҒ„гҒҰгӮ№гғ‘гӮӨгғ©гғ«еҢ–гҒ§дҪҺйҹігҒ«гӮӯгғ¬гҒҢгҒӮгӮӢгҖӮгҒ“гҒ®з«№з№Ҡз¶ӯгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгӮӮгҒҷгҒ°гӮүгҒ—гҒ„гҖӮжңҹеҫ…гҒ©гҒҠгӮҠзҷ–гҒҢз„ЎгҒҸгҖҒи»ҪгҒҸгҒҰжҳҺгӮӢгҒҸгҖҒеӨ§йҹійҮҸгҒ§гҒ®з ҙ綻гӮӮе°‘гҒӘгҒ„гҖӮ

гӮігғігғ‘гӮҜгғҲгҒӘеӨ–иҰігҒ гҒӢгӮүгӮ№гғҶгғ¬гӮӘгӮӨгғЎгғјгӮёгӮӮз”ігҒ—еҲҶгҒӘгҒ„гҖӮ

гҒ“гӮҢгҒҜLEGOгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјз ”究гҒ®1е№ҙеҚҠгҒ®жҲҗжһңгҒ гҒЁжҖқгҒҶгҖӮ

гҒқгҒҶгҖӮгҒ“гҒҶгҒ„гҒҶгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгҒҢдҪңгӮҠгҒҹгҒӢгҒЈгҒҹгӮ“гҒ гҖӮ

гҖҢгғ©гӮӨгғҲгҖҚеӨ–иҰі

|

пј”пјҺиҝҪеҠ е ұе‘Ҡ |

гҖҖжӯЈжңҲдј‘гҒҝгҒ«SV-17KгӮӮдҪңгҒЈгҒҰгҒ—гҒҫгҒЈгҒҹпјҲеҶҷзңҹпј’пј•пјүгҖӮгҒ“гҒ®гӮўгғігғ—гӮӮгҒҫгҒҹиүҜгҒ„гҖӮгҖҢгғ©гӮӨгғҲгҖҚгҒ«гҒӨгҒӘгҒ„гҒ§гӮЁгғјгӮёгғігӮ°дёӯгҒ§гҒӮгӮӢгҒҢгҖҒGTз®ЎгҒ®пј”WгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒгҒ•гӮүгҒ«дҪҺйҹігҒҢеҮәгӮӢгҒӢгҒӘпјҹгҒЁгҖҒжҖқгҒЈгҒҹгҒҢгҖҒгҒқгҒҶгҒ„гҒҶж„ҹгҒҳгҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгҖҒжҮҗгҒ®ж·ұгҒ„жң¬зү©гҒ®йҹігҒЁиЁҖгҒҶж„ҹгҒҳгҒ§гҒ“гӮҢгҒҜгҒҫгҒҹжҘҪгҒ—гӮҒгӮӢгҖӮ гӮўгғігғ—гҒ§гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгҒ®гӮӯгғЈгғ©гӮҜгӮҝгғјгҒҢеӨ§гҒҚгҒҸеӨүеҢ–гҒҷгӮӢгҒ®гҒҜгҒЁгҒҰгӮӮжҘҪгҒ—гҒ„гҖӮгҒ“гӮҢгҒ гҒӢгӮүгӮӘгғјгғҮгӮЈгӮӘгҒҢгӮ„гӮҒгӮүгӮҢгҒӘгҒ„гҒ®гҒ§гҒӮгӮӢпјҲгҒ“гҒ®гӮўгғігғ—гӮӮиЈҪйҖ е®ҢдәҶгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒ§гҒЁгҒҰгӮӮж®ӢеҝөпјүгҖӮ