|

LEGO SPEAKER 第62е ұ вүӘ第61е ұ 第63е ұвү« |

пј¬пјҘпј§пјҜгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгҒ®иЈҪдҪңгҖҖ第62е ұ

|

пј‘пјҺгҒҜгҒҳгӮҒгҒ« |

гҖҖгӮӮгҒҶжҳЁе№ҙгҒ®гҒ“гҒЁгҒ§гҒӮгӮӢгҒҢгҖҒSTEREOиӘҢгҒ®гғ гғғгӮҜжң¬гҒ«гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҖҢOM-MF519гҖҚгҒҢд»ҳеұһгҒ—гҒҰгҒҚгҒҹгҖӮпјҲеҶҷзңҹпј’пјү

2018е№ҙзүҲгҒЁеҗҢж§ҳгҒ«2019е№ҙзүҲгӮӮгғһгғјгӮҜгӮӘгғјгғҮгӮЈгӮӘиЈҪгҒ®8гҺқгғ•гғ«гғ¬гғігӮёгғҰгғӢгғғгғҲгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гғЎгӮҝгғ«гғ—гғ¬гӮ№гҒ®гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғ•гғ¬гғјгғ гҒҜеҸ–д»ҳз©ҙгҒҢзӢ¬зү№гҒӘпј•з®ҮжүҖгҒ§з©ҙдҪҚзҪ®еҗҲгӮҸгҒӣгҒ«иӢҰеҠҙгҒҷгӮӢгҒҢгҖҒпј–пјҳеҸ·ж©ҹгҒ®иЈҪдҪңгҒ§зөҢйЁ“жёҲгҒҝгҒӘгҒ®гҒ§е•ҸйЎҢгҒҜгҒӘгҒ„гҖӮпјҲ第57е ұеҸӮз…§пјү

гҖҖ2018е№ҙзүҲгҒӢгӮүгҒ®еј·еҢ–гғқгӮӨгғігғҲгҒҜгғһгӮ°гғҚгғғгғҲгҒҢпј’ж®өз©ҚгҒҝгҒ«гҒӘгҒЈгҒҰй§ҶеӢ•еҠӣгҒҢеҗ‘дёҠгҒ—гҖҒжҢҜеӢ•жқҝгҒ®иүІгӮӮгғҖгғјгӮҜгӮ°гғ¬гғјгҒ«гҒӘгӮҠгғҮгӮ¶гӮӨгғігҒ®зІҫжӮҚгҒ•гҒҢеў—гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

гҒҫгҒҹгҖҒгғҖгғігғ‘гғјгӮ’ж”№иүҜгҒ—гҒҰгҖҒгӮҲгӮҠгғҸгӮӨгӮігғігғ—гғ©гӮӨгӮўгғігӮ№гҒ«гҒӘгҒЈгҒҹгӮҲгҒҶгҒ гҖӮ

гҖҖгҒ•гҒҰгҖҒгҒ“гҒ®гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгӮ’гҒ©гҒҶж–ҷзҗҶгҒҷгӮӢгҒӢжӮ©гӮ“гҒ гҒҢгҖҒгӮҝгӮӨгғҲгғ«гҒ«гҒӮгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгӮ’пј’жң¬дҪҝгҒЈгҒҰз§ҒгҒ®гӮӘгғӘгӮёгғҠгғ«жҠҖиЎ“гҒ§гҒӮгӮӢгӮўгӮҜгғҶгӮЈгғ–гғ©гӮёгӮЁгғјгӮҝгғјж–№ејҸгӮ’жҺЎз”ЁгҒ—гҒҹгғўгғҮгғ«гҒ«гҒ—гҒҹгҒ„гҒЁгҖҒиЁӯиЁҲгӮ’й–Ӣе§ӢгҒ—гҒҹгҖӮ

|

пј’пјҺиЁӯиЁҲ |

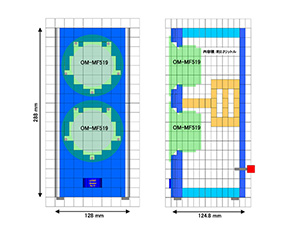

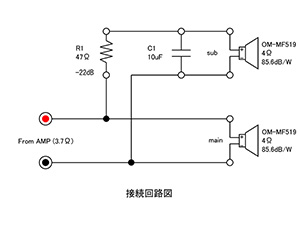

гҖҖжң¬ж©ҹгҒ®ж§ӢйҖ еӣігӮ’еӣіпј‘гҒ«зӨәгҒҷгҖӮ

8гҺқгғ•гғ«гғ¬гғігӮёгғҰгғӢгғғгғҲгҖҢOM-MF519гҖҚпј’жң¬гӮ’дёҠдёӢгҒ«й…ҚгҒ—гҒҹгғҲгғјгғ«гғҮгӮ¶гӮӨгғігҒ®е°ҸеһӢгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгӮ·гӮ№гғҶгғ гҒ§гҖҒеҶ…е®№з©ҚгҒҜ2.2гғӘгғғгғҲгғ«зЁӢеәҰгҒ®еҜҶй–үеһӢгӮЁгғігӮҜгғӯгғјгӮёгғЈгҖӮ

гғҗгғғгғ•гғ«гғ‘гғҚгғ«гҒҜжңҖе°Ҹе№…гҒ§гӮігғјгғҠгғјгӮ’гӮ«гғғгғҲгҒ—гҒҹеӣһжҠҳгҒІгҒҡгҒҝйҹіеҜҫзӯ–гҒ®гӮөгғјгғ•гӮ§гӮӨгӮ№гғҮгӮ¶гӮӨгғігҖӮгӮөгӮӨгғүгҒ®гғӣгғҜгӮӨгғҲгғ©гӮӨгғігҒҢгғҜгғігғқгӮӨгғігғҲгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖеҶ…йғЁгҒ«гҒҜдёӯеӨ®йғЁеҲҶгҒ«еҒҙжқҝгӮ’еӣәе®ҡгҒҷгӮӢгғ©гғјгғЎгғіиЈңеј·ж§ӢйҖ гӮ’й…ҚгҒ—гҒҹгҖҢгӮ»гғҹгғӘгӮёгғғгғҲгғ•гғ¬гғјгғ гҖҚгӮ’иЁӯгҒ‘гҒҰгҖҒгғҗгғғгғ•гғ«гғ‘гғҚгғ«гӮ’еј·еҢ–гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

гҖҖдёӢйғЁгҒ®еҶ…йғЁз©әй–“гҒҜз©әж°—ең§гҒ®дҪҺдёӢгҒ—гҒҹзЎ¬ејҸгғҶгғӢгӮ№гғңгғјгғ«гҖҢзҶҹжҲҗгғңгғјгғ«гҖҚгӮ’жҢҝе…ҘгҒҷгӮӢгӮ№гғҡгғјгӮ№гҒ§гҒӮгӮҠгҖҒгӮўгӮҜгғҶгӮЈгғ–гғ©гӮёгӮЁгғјгӮҝгғјж–№ејҸгҒ§гҒҜеҗёйҹіжқҗгҒҜдёҚиҰҒгҒ§гҒӮгӮӢгҒЁжҖқгҒҶгҒҢгҖҒгғңгғјгғ«еҗёйҹіжқҗгҒ®еҠ№жһңгӮ’зўәиӘҚгҒ—гҒҰгҒҝгҒҹгҒ„гҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖгҒ“гҒ“гҒ§гҖҒгӮўгӮҜгғҶгӮЈгғ–гғ©гӮёгӮЁгғјгӮҝгғјж–№ејҸгҒ«й–ўгҒ—гҒҰеҫ©зҝ’гҒ—гҒҰгҒҠгҒҸгҖӮ

еӣіпј’гҒ®еӣһи·ҜеӣігҒ«зӨәгҒҷгӮҲгҒҶгҒ«гҖҒгғЎгӮӨгғігғҰгғӢгғғгғҲгҒЁгӮөгғ–гғҰгғӢгғғгғҲгҒ®пј’жң¬гҒ®гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҖҒгӮөгғ–гғҰгғӢгғғгғҲгҒ«гғЎгӮӨгғігҒЁеҗҢгҒҳгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҖҒгҒҫгҒҹгҒҜй§ҶеӢ•зі»гӮ’жңүгҒҷгӮӢйҖҡеёёгҒ®гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгӮ’дҪҝз”ЁгҒ—гҒҰгҖҒгӮөгғ–гғҰгғӢгғғгғҲеҒҙгҒ«гӮӮгӮўгғғгғҶгғҚгғјгӮҝгғјгӮ’йҖҡгҒ—гҒҰдҝЎеҸ·е…ҘеҠӣгӮ’иЎҢгҒҶгҒЁгҒ„гҒҶгӮӮгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҒ“гӮҢгҒ«гӮҲгӮҠгҖҒгӮөгғ–гғҰгғӢгғғгғҲгҒҜгғЎгӮӨгғігғҰгғӢгғғгғҲгҒӢгӮүгҒ®иғҢең§гҒ«гӮҲгӮӢеҫ“еұһй§ҶеӢ•гҒ§гҒӮгӮӢгғ‘гғғгӮ·гғ–гғ©гӮёгӮЁгғјгӮҝгғјеӢ•дҪңгҒЁгҖҒдҝЎеҸ·е…ҘеҠӣгҒ«гӮҲгӮҠзӣҙжҺҘй§ҶеӢ•гҒ•гӮҢгӮӢгғҖгғ–гғ«гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгҒЁгҒ—гҒҰгҒ®еӢ•дҪңгӮ’еҗҢжҷӮгҒ«иЎҢгҒҶгҒ“гҒЁгҒ«гҒӘгӮӢгҖӮ

гҖҖгӮўгғғгғҶгғҚгғјгӮҝгғјжҠөжҠ—еҖӨгӮ’еӨүгҒҲгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒеӨ§гҒҚгҒҸгҒҷгӮҢгҒ°гғ‘гғғгӮ·гғ–гғ©гӮёгӮЁгғјгӮҝгғјеҜ„гӮҠгҒ«гҖҒе°ҸгҒ•гҒҸгҒҷгӮҢгҒ°гғҖгғ–гғ«гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјеҜ„гӮҠгҒ«иӘҝж•ҙгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгӮӢгҖӮ

гӮөгғ–гғҰгғӢгғғгғҲгҒ«гӮігғігғҮгғігӮөгғјгӮ’д»ҳгҒ‘гҒҰгҖҒй«ҳйҹіеҹҹгӮ’гӮ·гғЈгғігғҲгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§жңүе®ігҒӘе№ІжёүгӮ’жҠ‘гҒҲгҖҒгғҖгғ–гғ«гӮҰгғјгғҸгғјгҒЁгҒ—гҒҰгҒ®еӢ•дҪңгҒЁгҖҒгғ‘гғғгӮ·гғ–гғ©гӮёгӮЁгғјгӮҝгғјгҒ®й«ҳйҹіеҹҹжјҸжҙ©гӮ’жҠ‘еҲ¶гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

гҒ“гҒ®гӮўгғғгғҶгғҚгғјгӮҝгғјжҠөжҠ—гҒҜгӮөгғ–гғҰгғӢгғғгғҲгӮ’йҒ©еәҰгҒ«гғҖгғігғ”гғігӮ°гҒ—гҖҒгғ‘гғғгӮ·гғ–гғ©гӮёгӮЁгғјгӮҝгғјеӢ•дҪңжҷӮгҒ®йҒҺжҢҜе№…гӮ’жҠ‘гҒҲгӮӢеғҚгҒҚгӮӮгҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖжң¬ж–№ејҸгҒ®еҠ№жһңгҒЁгҒ—гҒҰгҒҜгҖҒгғҖгғ–гғ«гӮҰгғјгғҸгғјгҒ®зӣҙжҺҘж”ҫе°„гҒ«гӮҲгӮӢдҪҺйҹіеҹҹеў—еј·гҖҒгғ‘гғғгӮ·гғ–гғ©гӮёгӮЁгғјгӮҝгғјгӮ’гғҖгғігғ—гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒйҖҡеёёгҒ®гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгӮ’дҪҝз”ЁгҒ—гҒҹйҡӣгҒ«з”ҹгҒҳгӮӢдҪҺйҹігҒ®з·©гҒ•гҒ®ж”№е–„гҖҒгғЎгӮӨгғігҒ®гғҸгӮӨгӮігғігғ—гғ©гӮӨгӮўгғігӮ№гғҰгғӢгғғгғҲгҒ«гӮөгғ–гғҰгғӢгғғгғҲгҒҢйҒ©еәҰгҒӘиғҢең§гӮ’д»ҳеҠ гҒ—гҖҒжңҖйҒ©гҒӘеӢ•дҪңзҠ¶ж…ӢгҒЁгҒ—гҒҰдҪҺйҹіеҹҹгҒ®гҒІгҒҡгҒҝгӮ’дҪҺжёӣгҒҷгӮӢеҠ№жһңгҖҒгҒқгҒ—гҒҰгҖҒгғ‘гғғгӮ·гғ–гғ©гӮёгӮЁгғјгӮҝгғјгҒҢйҖҶзӣёгҒ§й§ҶеӢ•гҒ•гӮҢгӮӢзҠ¶ж…ӢгҒ®жҠ‘еҲ¶гҒЁгҒ„гҒЈгҒҹж§ҳгҖ…гҒӘж”№е–„еҠ№жһңгҒҢжңҹеҫ…гҒ§гҒҚгӮӢгҖӮ

гҒ—гҒӢгҒ—гҖҒжң¬ж©ҹгҒ«гҒ“гҒ®ж–№ејҸгӮ’йҒ©з”ЁгҒҷгӮӢе ҙеҗҲгҖҒе•ҸйЎҢгҒҢгҒӮгҒЈгҒҹгҖӮгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒ®гӮӨгғігғ”гғјгғҖгғігӮ№гҒҢ4О©гҒЁдҪҺгҒ„гҒ®гҒ§гҖҒгӮўгғігғ—гҒ®йҒҺиІ иҚ·гҒЁгҒӘгӮӢгҒҹгӮҒгӮўгғғгғҶгғҚгғјгӮҝгғјжҠөжҠ—еҖӨгӮ’е°ҸгҒ•гҒҸгҒ§гҒҚгҒӘгҒ„гҒ®гҒ гҖӮ

гҖҖжң¬жқҘгҒҜжңҖйҒ©гғҗгғ©гғігӮ№гҒ«иӘҝж•ҙгҒ—гҒҹгҒ„жҠөжҠ—еҖӨгҒ§гҒӮгӮӢгҒҢгҖҒд»ҠеӣһгҒҜеӨ§гҒҚгӮҒгҒ®47О©гҒ«иЁӯе®ҡгҒ—гҖҒгғ‘гғғгӮ·гғ–гғ©гӮёгӮЁгғјгӮҝгғјеҜ„гӮҠгҒ®еӢ•дҪңгғҗгғ©гғігӮ№гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒ“гҒ®гҒҸгӮүгҒ„гҒ®еҖӨгҒӘгӮүгҒ°йҒ©еҖӨгҒ®зҜ„еӣІгҒ§гҒӮгӮӢгҒ“гҒЁгҒҜгҖҒгҒ“гӮҢгҒҫгҒ§гҒ®иЈҪдҪңзөҢйЁ“гҒ§еҫ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гӮўгғігғ—еҒҙгҒӢгӮүиҰӢгҒҹиІ иҚ·гӮӮ3.7О©гҒ§иЁұе®№зҜ„еӣІгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

пјңOM-MF519гҖҖдё»гҒӘд»•ж§ҳпјһ

гҖҖгҖҖгғ» еҪўејҸпјҡ8cmгғ•гғ«гғ¬гғігӮё

гҖҖгҖҖгғ» жҢҜеӢ•жқҝжқҗиіӘпјҡгӮўгғ«гғҹгғӢгӮҰгғ гӮігғјгғі

гҖҖгҖҖгғ» гғһгӮ°гғҚгғғгғҲпјҡгғ•гӮ§гғ©гӮӨгғҲпјҲгғҖгғ–гғ«пјү

гҖҖгҖҖгғ» гӮӨгғігғ”гғјгғҖгғігӮ№пјҡ4О©

гҖҖгҖҖгғ» еҮәеҠӣйҹіең§гғ¬гғҷгғ«пјҡ85.6dB

гҖҖгҖҖгғ» е®ҡж је…ҘеҠӣпјҡ7W

гҖҖгҖҖгғ» жңҖдҪҺе…ұжҢҜе‘Ёжіўж•°пјҡ106Hz

гҖҖгҖҖгғ» Qtsпјҡ0.53

гҖҖгҖҖгғ» X-maxпјҡ3.5mm

пјңпј—пј“еҸ·ж©ҹгҖҖеҹәжң¬д»•ж§ҳпјһ

гҖҖгҖҖгғ» ж–№ејҸпјҡгӮўгӮҜгғҶгӮЈгғ–гғ©гӮёгӮЁгғјгӮҝгғјж–№ејҸгӮігғігғ‘гӮҜгғҲгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгӮ·гӮ№гғҶгғ

гҖҖгҖҖгғ» зө„гҒҝз«ӢгҒҰж–№жі•пјҡгғӣгғӘгӮҫгғігӮҝгғ«гӮҝгӮӨгғ—пјҲж°ҙе№ізө„гҒҝз«ӢгҒҰпјү

гҖҖгҖҖгғ» гӮЁгғігӮҜгғӯгғјгӮёгғЈж–№ејҸпјҡгӮ»гғҹгғӘгӮёгғғгғҲгғ•гғ¬гғјгғ еј·еҢ–еҜҶй–үеһӢ

гҖҖгҖҖгғ» дҪҝз”ЁгғҰгғӢгғғгғҲпјҡгғһгғјгӮҜгӮӘгғјгғҮгӮЈгӮӘгҖҖOM-MF519гҖҖ8cmгғ•гғ«гғ¬гғігӮёгғЎгӮҝгғ«гӮігғјгғігҖҖГ—пј’

гҖҖгҖҖгғ» еӨ–еҪўеҜёжі•пјҡW128mmгҖҖH288mmгҖҖD124.8mm

гҖҖгҖҖгғ» е®ҹеҠ№еҶ…е®№з©Қпјҡзҙ„2.2гғӘгғғгғҲгғ«

гҖҖгҖҖгғ» гӮөгғ–гғҰгғӢгғғгғҲжёӣиЎ°жҠөжҠ—еҖӨпјҡ47О©

гҖҖгҖҖгғ» гӮ·гӮ№гғҶгғ гӮӨгғігғ”гғјгғҖгғігӮ№пјҡ3.7О©

|

пј“пјҺиЈҪдҪң |

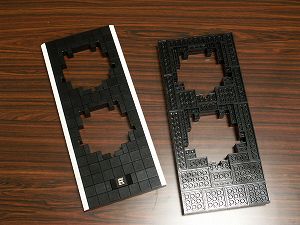

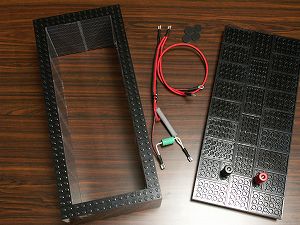

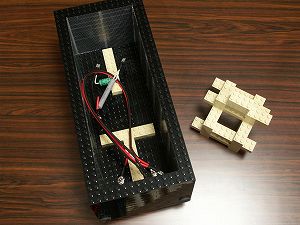

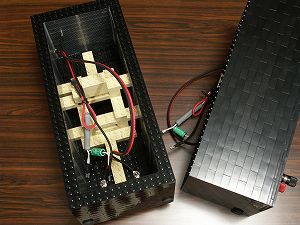

гҖҖжә–еӮҷгҒ—гҒҹпј—пј“еҸ·ж©ҹгҒ®е…Ёгғ‘гғјгғ„йЎһгӮ’еҶҷзңҹпј“гҒ«зӨәгҒҷгҖӮ

жң¬ж©ҹгҒҜгӮЁгғігӮҜгғӯгғјгӮёгғЈгҒЁгҒ—гҒҰгҒҜеҚҳгҒӘгӮӢеҜҶй–үеһӢгҒӘгҒ®гҒ§йғЁе“ҒзӮ№ж•°гҒҜе°‘гҒӘгҒ„гҒҢгҖҒгҒқгҒ®дёӯгҒ§гӮҝгғіиүІгҒ®гӮ»гғҹгғӘгӮёгғғгғғгғҲгғ•гғ¬гғјгғ гҒҢзү№еҫҙйғЁе“ҒгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҒҫгҒҹгҖҒд»ҠеӣһгҒҜгӮўгӮҜгғҶгӮЈгғ–гғ©гӮёгӮЁгғјгӮҝгғјж–№ејҸгҒ®гӮўгғғгғҶгғҚгғјгӮҝжҠөжҠ—еҖӨгҒ®иӘҝж•ҙгӮ’иЎҢгӮҸгҒӘгҒ„гҒ®гҒ§гҖҒй…Қз·ҡгғҜгӮӨгғӨгғјгҒ«гҒӮгӮүгҒӢгҒҳгӮҒеӣһи·ҜгӮ’зө„гҒҝиҫјгӮ“гҒ§гҒ„гӮӢгҖӮ

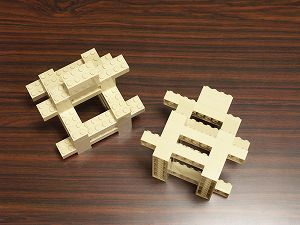

гҖҖгғҗгғғгғ•гғ«гғ‘гғҚгғ«гӮ’еҶҷзңҹпј”гҒ«зӨәгҒҷгҖӮ

пј•з©ҙеҸ–гӮҠд»ҳгҒ‘гҒ®зӢ¬зү№гғҮгӮ¶гӮӨгғігҒ®гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒ«йҒ©еҝңгҒ—гҒҹиӨҮйӣ‘гҒӘеҸ–д»ҳз©ҙеҪўзҠ¶гҒ«д»•дёҠгҒ’гҒҰгҒӮгӮӢгҖӮгҒ“гҒ®гҒҹгӮҒгҖҒLEGOгғ–гғӯгғғгӮҜгҒ«еӨҡе°‘гҒ®еҠ е·ҘдҪңжҘӯгӮ’еҝ…иҰҒгҒЁгҒ—гҒҹгҖӮ

гғҮгӮ¶гӮӨгғігҒҜгҒ„гҒӨгӮӮгҒ®гғӣгғҜгӮӨгғҲгӮөгӮӨгғүгғ©гӮӨгғігҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гғҗгғғгғ•гғ«гғ‘гғҚгғ«гҒ®еҺҡгҒ•гҒҜгҖҒгғ—гғ¬гғјгғҲгғ–гғӯгғғгӮҜпј–жһҡеҲҶгҒ®19.2mmгӮӮгҒӮгӮҠгҖҒеј·еәҰзўәдҝқгҒ«з•ҷж„ҸгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

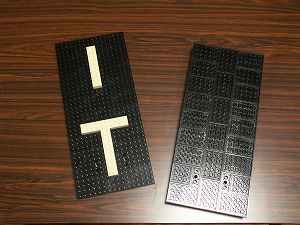

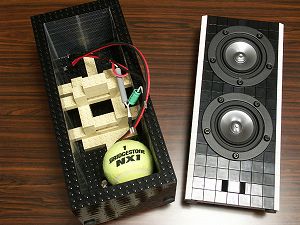

гҖҖжң¬дҪ“гғ•гғ¬гғјгғ гҒЁгғӘгӮўгғ‘гғҚгғ«гӮ’зӨәгҒҷгҖӮпјҲеҶҷзңҹпј•пјҢпј–пјү

жң¬дҪ“гғ•гғ¬гғјгғ гҒҜеҶ…йқўгҒ«гғһгӮ№гӮӯгғігӮ°гғҶгғјгғ—гӮ’иІјгӮҠгҖҒж°—еҜҶжҖ§зўәдҝқгҖҒеј·еәҰгҒ®еҗ‘дёҠгҖҒгғҖгғігғ—жҖ§ж”№е–„гӮ’еӣігҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

гғӘгӮўгғ‘гғҚгғ«гҒ«гҒҜиЈңеј·гғ•гғ¬гғјгғ гҒҢд№—гӮӢгғҷгғјгӮ№гӮ’д»ҳгҒ‘гҒҰгҒ„гӮӢгҒ“гҒЁгҒҢиҰӢгҒҲгӮӢгҖӮ

гҖҖиЈңеј·гғ•гғ¬гғјгғ гҒ§гҒӮгӮӢгӮ»гғҹгғӘгӮёгғғгғҲгғ•гғ¬гғјгғ пјҲеҶҷзңҹпј—пјүгҒҜгӮЁгғігӮҜгғӯгғјгӮёгғЈеҶ…йғЁгҒ®дёӯеӨ®гҒ«еҸҺгҒҫгӮҠгҖҒгғӘгӮўгғ‘гғҚгғ«гҒЁгғҗгғғгғ•гғ«гғ‘гғҚгғ«гӮ’гҒӨгҒӘгҒҺгҖҒеҒҙжқҝгӮ’еҲ¶жҢҜгҒҷгӮӢеҠ№жһңгҒҢгҒӮгӮӢгҖӮ

гҒ“гҒ®йғЁе“ҒгҒҜгӮЁгғігӮҜгғӯгғјгӮёгғЈгҒ®е…ЁдҪ“гҒ®иЈңеј·гҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒ®гҒ§гҖҢгӮ»гғҹгҖҚгҒӘгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖгҒқгҒ®д»–гҒ®йғЁе“ҒгҒЁгҒ—гҒҰгҖҒд»ҠеӣһгҒҜжҺҘз¶ҡгғҜгӮӨгғӨгғјгҒ«гӮўгӮҜгғҶгӮЈгғ–гғ©гӮёгӮЁгғјгӮҝгғјж–№ејҸгҒ®еӣһи·Ҝзҙ еӯҗгӮ’зӣҙжҺҘзө„гҒҝд»ҳгҒ‘гҒҰгҒ„гӮӢзӮ№гҒҢзү№еҫҙгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖзө„гҒҝз«ӢгҒҰдҪңжҘӯгӮ’иЎҢгҒҶгҖӮ

гҒҫгҒҡгҒҜгғҗгғғгғ•гғ«гғ‘гғҚгғ«гҒ«гғЎгӮӨгғігҖҒгӮөгғ–гҒ®пј’жң¬гҒ®гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгӮ’еҸ–гӮҠд»ҳгҒ‘гӮӢгҖӮпјҲеҶҷзңҹпјҷпҪһпј‘пј’пјү

пј•жң¬гҒ®M4гғңгғ«гғҲпјҶгғҖгғ–гғ«гғҠгғғгғҲгҒ§гҒ—гҒЈгҒӢгӮҠгҒЁеӣәе®ҡгҒҷгӮӢгҖӮ

гҒ“гҒ®гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒҜгғҖгғ–гғ«гғһгӮ°гғҚгғғгғҲгҒ§иіӘйҮҸгӮӮгҒӮгӮӢгҒ®гҒ§еӣәе®ҡгҒҢйҮҚиҰҒгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гғҗгғғгғ•гғ«гғ‘гғҚгғ«гҒҜеҺҡгҒҝгӮ’еҚҒеҲҶгҒ«гҒЁгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒ§гҖҒйҮҚгҒ„гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒҢпј’жң¬гӮӮиЈ…зқҖгҒ•гӮҢгҒҰгӮӮеј·еәҰгҒ«дёҚе®үгҒҜз„ЎгҒ„гҖӮ

гғЎгӮӨгғігӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲеҸ–гӮҠд»ҳгҒ‘

гғЎгӮӨгғігӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲеҸ–гӮҠд»ҳгҒ‘

гӮөгғ–гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲеҸ–гӮҠд»ҳгҒ‘

гӮөгғ–гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲеҸ–гӮҠд»ҳгҒ‘

гҖҖгғӘгӮўгғ‘гғҚгғ«гҒ«гӮҝгғјгғҹгғҠгғ«гӮ’еӣәе®ҡгҒ—пјҲеҶҷзңҹпј‘пј“пјҢпј‘пј”пјүгҖҒгӮўгӮҜгғҶгӮЈгғ–гғ©гӮёгӮЁгғјгӮҝгғјеӣһи·Ҝзҙ еӯҗгҒ®д»ҳгҒ„гҒҹй…Қз·ҡгғҜгӮӨгғӨгғјгӮ’жҺҘз¶ҡгҒ—гҒҰгҖҒжң¬дҪ“гғ•гғ¬гғјгғ гҒ«еҸ–гӮҠд»ҳгҒ‘гӮӢгҖӮпјҲеҶҷзңҹпј‘пј•пјү

гҖҖгӮ»гғҹгғӘгӮёгғғгғҲгғ•гғ¬гғјгғ гӮ’жң¬дҪ“гғ•гғ¬гғјгғ гҒ«жҢҝе…ҘгҒҷгӮӢгҒҢгҖҒгҒ„гҒӨгӮӮгҒ®гӮҲгҒҶгҒ«гҒ“гҒ®гҒҫгҒҫгҒ§гҒҜе…ҘгӮүгҒӘгҒ„гҒ®гҒ§гҖҒеҶ…йғЁгҒ§зө„гҒҝз«ӢгҒҰдҪңжҘӯгӮ’иЎҢгҒ„иЈңеј·гҒҷгӮӢгҖӮпјҲеҶҷзңҹпј‘пј–пјҢпј‘пј—пјү

гӮ»гғҹгғӘгӮёгғғгғҲгғ•гғ¬гғјгғ еҸ–гӮҠд»ҳгҒ‘

гӮ»гғҹгғӘгӮёгғғгғҲгғ•гғ¬гғјгғ еҸ–гӮҠд»ҳгҒ‘

гҖҖеҗёйҹіжқҗгҒ®зҶҹжҲҗгғңгғјгғ«гӮ’пј‘еҖӢе…ҘгӮҢгҒҰгғҗгғғгғ•гғ«гғ‘гғҚгғ«гҒ§гғ•гӮҝгӮ’гҒ—гҒҰзө„гҒҝз«ӢгҒҰдҪңжҘӯгҒҜе®ҢдәҶгҒҷгӮӢгҖӮ

еҹәжң¬зҡ„гҒ«еҜҶй–үеһӢгҒ®гӮЁгғігӮҜгғӯгғјгӮёгғЈгҒӘгҒ®гҒ§дҪңжҘӯгҒҜе®№жҳ“гҒ гҖӮпјҲеҶҷзңҹпј‘пјҳпјҢпј‘пјҷпјү

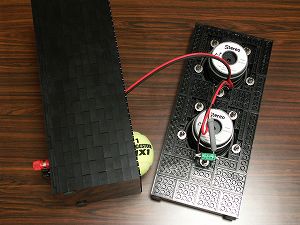

гҖҖзө„гҒҝз«ӢгҒҰгҒ®е®ҢдәҶгҒ—гҒҹпј—пј“еҸ·ж©ҹгҖӮпјҲеҶҷзңҹпј’пјҗпјҢпј’пј‘пјү

гӮ¬гғігғЎгӮҝгғӘгғғгӮҜиүІгҒ®гғҖгғ–гғ«гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒЁгӮ·гғігғ—гғ«гҒӘгғҲгғјгғ«гӮ№гӮҝгӮӨгғ«йҖ еҪўгҒҢгӮөгӮӨгғҗгғјгҒӘйӣ°еӣІж°—гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

пј•з®ҮжүҖгҒ®еҸ–гӮҠд»ҳгҒ‘гғңгғ«гғҲгӮӮгҒ“гҒ®е®№е§ҝгҒ®гғқгӮӨгғігғҲгҒЁгҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

гҒ•гҒӮгҖҒйҹігҒҜгҒ©гҒҶгҒ гӮҚгҒҶгҒӢпјҹ

|

пј”пјҺи©•дҫЎгҒЁи©ҰиҒҙ |

гҖҖж—©йҖҹи©ҰиҒҙгӮ’иЎҢгҒЈгҒҰгҒҝгҒҹгҒЁгҒ“гӮҚгҖҒгҒ©гҒҶгӮӮдҪҺйҹігҒ®гӮЁгғҚгғ«гӮ®гғјж„ҹгҒҢи¶ігӮҠгҒӘгҒ„гҖӮпјҲеҶҷзңҹпј’пј’пјү

гҒ“гӮҢгҒҜеҗёйҹіжқҗгҒ®зҶҹжҲҗгғңгғјгғ«гҒҢгӮўгӮҜгғҶгӮЈгғ–гғ©гӮёгӮЁгғјгӮҝгғјгҒ®й§ҶеӢ•еҠӣгӮ’з„ЎгҒҸгҒ—гҒҰгҒ—гҒҫгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгӮҲгҒҶгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

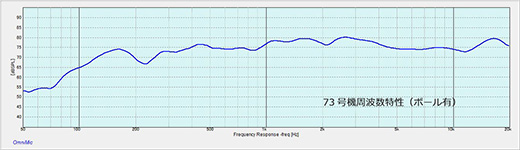

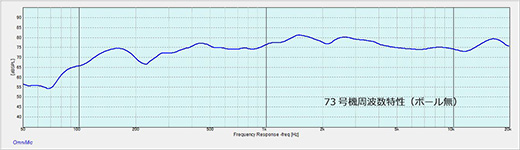

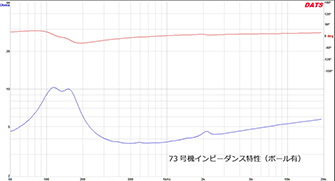

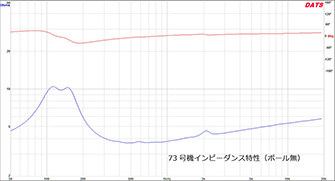

гҒқгҒ“гҒ§гҖҒеҗёйҹігғңгғјгғ«гҒ®жңүз„ЎгҒ§зү№жҖ§жё¬е®ҡгӮ’иЎҢгҒЈгҒҹгҖӮ

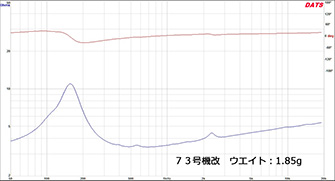

гҖҖгӮӨгғігғ”гғјгғҖгғігӮ№зү№жҖ§гҒ«гҒҜгҒӮгҒҫгӮҠеӨ§гҒҚгҒӘеӨүеҢ–гҒҜиҰӢгӮүгӮҢгҒӘгҒ„гҖӮпјҲеӣіпј“пјҢпј”пјү

гӮЁгғігӮҜгғӯгғјгӮёгғЈеҶ…йғЁгҒ®е®№з©ҚгҒЁз©әж°—гғҗгғҚзү№жҖ§гҒҢеӨүгӮҸгӮӢгҒҜгҒҡгҒ гҒҢгҖҒгӮўгӮҜгғҶгӮЈгғ–гғ©гӮёгӮЁгғјгӮҝгғјж–№ејҸгҒ§гҒҜгӮөгғ–гғҰгғӢгғғгғҲгҒ«гӮӮзӣҙжҺҘгҒ®йӣ»ж°—зҡ„жҺҘз¶ҡгҒҢгҒӮгӮӢгҒ®гҒ§гҖҒгғ‘гғғгӮ·гғ–гғ©гӮёгӮЁгғјгӮҝгғјеӢ•дҪңгҒ®еӨүеҢ–гҒҢиҰӢгҒҲгҒ«гҒҸгҒ„гҒ®гҒӢгӮӮгҒ—гӮҢгҒӘгҒ„гҖӮ

гӮӨгғігғ”гғјгғҖгғігӮ№зү№жҖ§пјҲеҗёйҹігғңгғјгғ«жңүз„Ўпјү

гӮӨгғігғ”гғјгғҖгғігӮ№зү№жҖ§пјҲеҗёйҹігғңгғјгғ«жңүз„Ўпјү

гҖҖе‘Ёжіўж•°зү№жҖ§гҒ§гҒҜеҗёйҹігғңгғјгғ«з„ЎгҒ—гҒ®ж–№гҒҢгҖҒгӮҸгҒҡгҒӢгҒ«90Hzд»ҳиҝ‘гҒ®гғ¬гӮ№гғқгғігӮ№гҒҢиүҜгҒ„гӮҲгҒҶгҒ гҖӮ

гҒ“гӮҢгҒҜгғ‘гғғгӮ·гғ–гғ©гӮёгӮЁгғјгӮҝгғјеӢ•дҪңгҒҢеҠ№гҒ„гҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒ гҒЁжҖқгҒҶгҖӮпјҲеӣіпј•пјҢпј–пјү

1kHzд»ҳиҝ‘гҒ«жіЁзӣ®гҒҷгӮӢгҒЁгҖҒгғңгғјгғ«еҗёйҹіжқҗгҒ®жңүгӮӢж–№гҒҢгғ¬гӮ№гғқгғігӮ№гҒҢжҠ‘гҒҲгӮүгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгҒ“гҒ®гҒӮгҒҹгӮҠгҒҢгғңгғјгғ«еҗёйҹіжқҗгҒ®еҠ№жһңгҒ§гҖҒжҹ”гӮүгҒӢгҒӘйҹіиӘҝгҒ«гҒӘгӮӢзҗҶз”ұгҒЁиҖғгҒҲгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

гҒ“гҒ®пј—пј“еҸ·ж©ҹгҒ§гҒҜгғҖгӮӨгғҠгғҹгғғгӮҜгҒӘйҹігӮ’зӢҷгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒ§гҖҒгғңгғјгғ«еҗёйҹіжқҗгҒҜз„ЎгҒ„ж–№гҒҢйҒ©гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒЁеҲӨж–ӯгҒ—гҒҹгҖӮ

гҖҖеҗёйҹіжқҗз„ЎгҒ—гҒ§ж”№гӮҒгҒҰи©ҰиҒҙгҖӮдҪҺйҹігҒ®иЎЁзҸҫгӮӮж”№е–„гҒ—гҖҒгҒ“гҒ®гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒ®иүҜгҒ•гҒҢеҮәгҒҰгҒҚгҒҹгҖӮгҒ гҒҢгҖҒгӮӮгҒҶгҒЎгӮҮгҒЈгҒЁдҪҺйҹіеҹҹгҒҢж¬ІгҒ—гҒ„гҒ®гӮӮжӯЈзӣҙгҒӘгҒЁгҒ“гӮҚгҖӮ

жң¬жқҘгҒҜгҒ“гҒ“гҒ§пј—пј“еҸ·ж©ҹгҒ®иЈҪдҪңгҒҜе®ҢдәҶгҒ®дәҲе®ҡгҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҒҢгҖҒгӮ„гҒЈгҒҰгҒҝгҒҹгҒ„гҒ“гҒЁгҒҢгҒӮгӮӢгҒ®гҒ гҖӮ

|

пј•пјҺз ”з©¶ |

гҖҖгғ‘гғғгӮ·гғ–гғ©гӮёгӮЁгғјгӮҝгғјж–№ејҸгӮ’йҖҡеёёгҒ®гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒ§е®ҹж–ҪгҒҷгӮӢе ҙеҗҲгҖҒгӮөгғ–гғҰгғӢгғғгғҲгҒ®жңҖдҪҺе…ұжҢҜе‘Ёжіўж•°гҒҢй«ҳгҒҷгҒҺгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶе•ҸйЎҢгҒҢгҒӮгӮӢгҖӮ

гғ‘гғғгӮ·гғ–гғ©гӮёгӮЁгғјгӮҝгғје°Ӯз”ЁгҒ«иЁӯиЁҲгҒ•гӮҢгҒҹгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒ§гҒҜгӮҰгӮЁгӮӨгғҲгӮ’жҢҜеӢ•жқҝгҒ«д»ҳеҠ гҒ—гҒҰfoгӮ’дёӢгҒ’гҒҰгҒ„гӮӢгҒҢгҖҒйҖҡеёёгҒ®гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒ§гҒҜеҜҶй–үеһӢгҒ®гӮЁгғігӮҜгғӯгғјгӮёгғЈгҒ«еҸҺгӮҒгӮүгӮҢгҒҹгҒ“гҒЁгҒ§foгҒҢдёҠжҳҮгҒ—гҖҒдҪҺйҹіеҹҹгҒ®еў—еј·еҠ№жһңгҒҢдҪҺдёӢгҒ—гҒҰгҒ—гҒҫгҒҶгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖгҒ“гҒ®е•ҸйЎҢгӮ’и§ЈжұәгҒҷгӮӢжүӢж®өгҒЁгҒ—гҒҰгҖҒжҢҜеӢ•жқҝгҒ«гӮҰгӮЁгӮӨгғҲгӮ’д»ҳеҠ гҒҷгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶжүӢжі•гҒҢгҒӮгӮӢгҖӮ

гҒ“гӮҢгҒҫгҒ§з§ҒгҒҜгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲиҮӘдҪ“гҒ®ж”№йҖ гҒҜгӮ„гӮҠгҒҹгҒҸгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҒ®гҒ§гҒ“гҒ®ж–№жі•гҒҜзөҢйЁ“гҒҢгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҒ®гҒ гҒҢгҖҒд»ҠеӣһгҖҒгҒ“гҒ®гӮҰгӮЁгӮӨгғҲд»ҳеҠ жүӢжі•гӮ’з ”з©¶гҒ—гҒҰгҒҝгҒҹгҒ„гҒЁжҖқгҒҶгҖӮ

гҖҖгҒҫгҒҡгҒҜеҹәзӨҺе®ҹйЁ“гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

жүӢе…ғгҒ«гҒӮгҒЈгҒҹ8гҺқгӮҰгғјгғҸгғјгғҰгғӢгғғгғҲFOSTEXгҒ®PW80KгҒ«зЎ¬иІЁгӮ’гӮҰгӮЁгӮӨгғҲгҒЁгҒ—гҒҰд№—гҒӣгҒҰгҖҒдёҠеҗ‘гҒҚгҒ§гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲеҚҳдҪ“гҒ§гҒ®гӮӨгғігғ”гғјгғҖгғігӮ№зү№жҖ§гӮ’жё¬е®ҡгҒ—гҒҰгҒҝгҒҹгҖӮпјҲеҶҷзңҹпј’пј“пјү

гӮӮгҒЎгӮҚгӮ“гҖҒзЎ¬иІЁгҒҜд№—гҒӣгҒҹгҒ гҒ‘гҒ§гҒҜиёҠгҒЈгҒҰгҒ—гҒҫгҒҶгҒ®гҒ§гҖҒдёЎйқўгғҶгғјгғ—гҒ§иІјгӮҠд»ҳгҒ‘гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

гҒ“гҒ®PW80KгҒ®д»•ж§ҳгҒҜгҖҖfoпјҡ130HzгҖҖжҢҜеӢ•жқҝиіӘйҮҸmoпјҡ2.3gгҖҖгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

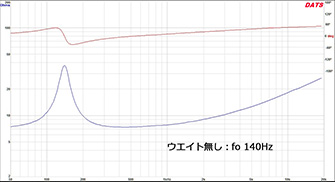

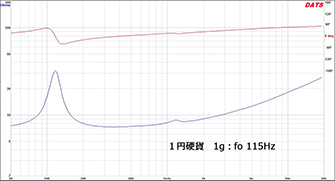

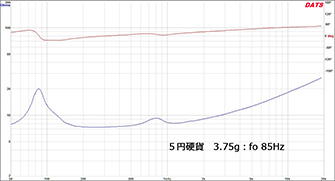

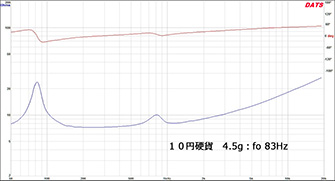

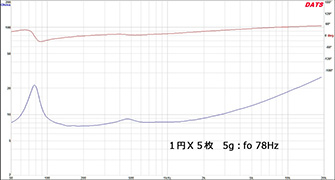

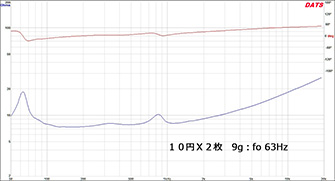

гҖҖеҹәзӨҺе®ҹйЁ“гҒ®зөҗжһңгҒҜеӣіпј—пҪһеӣіпј‘пј’гҒЁгҒӘгӮҠгҖҒгӮҰгӮЁгӮӨгғҲгҒ®д»ҳеҠ гҒ«гӮҲгӮҠзўәе®ҹгҒ«foгҒҢдёӢгҒҢгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢзўәиӘҚгҒ§гҒҚгҒҹгҖӮ

гҒҫгҒӮгҖҒжңҖдҪҺе…ұжҢҜе‘Ёжіўж•°foгҒЁгҒҜгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒ®жҢҜеӢ•зі»гҒ®гғҗгғҚе®ҡж•°гҒЁиіӘйҮҸгҒ®е…ұжҢҜдҪңз”ЁгҒ§гҒӮгӮӢгҒӢгӮүгҖҒеҪ“гҒҹгӮҠеүҚгҒ®зөҗжһңгҒӘгҒ®гҒ§гҒҜгҒӮгӮӢгҒҢгҖҒгҒҹгҒЈгҒҹ1gгҒ®иҝҪеҠ гҒ§25HzгӮӮfoгҒҢдёӢгҒҢгӮӢгҒ®гҒҜеӨ§еӨүиҲҲе‘іж·ұгҒ„гҖӮ

гҖҖгӮӮгҒЎгӮҚгӮ“гҖҒfoгҒҢдёӢгҒҢгӮҢгҒ°иүҜгҒ„гҒЁгҒ„гҒҶгӮӮгҒ®гҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгҖҒе…ұжҢҜгҒ®QеҖӨгҒ«зқҖзӣ®гҒ—гҒҰиҰӢгӮӢгҒЁfoгӮ’дёӢгҒ’гӮӢгҒ»гҒ©гҒ«QеҖӨгӮӮдҪҺдёӢгҒ—гҒҰгҒҠгӮҠгҖҒиғҪзҺҮгҒҢдёӢгҒҢгҒЈгҒҰгҒ—гҒҫгҒҶгҒ“гҒЁгҒҢгӮҸгҒӢгӮӢгҖӮ

гҒӨгҒҫгӮҠгҖҒгӮҲгӮҠдҪҺйҹіеҹҹгҒ«еҶҚз”ҹеёҜеҹҹгӮ’жӢЎеӨ§гҒ§гҒҚгӮӢгҒҢгҖҒжҢҜеӢ•зі»гҒҢйҮҚгҒҸгҒӘгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§жҢҜе№…гҒҢдҪҺдёӢгҒ—гҒҰйҹіең§гҒҢеҮәгҒӘгҒҸгҒӘгӮӢгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒӘгӮ“гҒ«гҒ§гӮӮжңҖйҒ©еҖӨгҒҢеӯҳеңЁгҒҷгӮӢгҒ®гҒ гҖӮ

гҖҖз§ҒгҒ®иҖғгҒҲгҒ§гҒҜжҢҜеӢ•зі»иіӘйҮҸmoгҒЁзӯүдҫЎгҒ®гӮҰгӮЁгӮӨгғҲд»ҳеҠ зЁӢеәҰгҒҢйҒ©еҖӨгҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒӢгҒЁжҖқгҒҶгҖӮ

гҒҫгҒҹгҖҒгӮҰгӮЁгӮӨгғҲгҒ®д»ҳеҠ гҒ«гӮҲгҒЈгҒҰ1kHzд»ҳиҝ‘гҒ«жҢҜеӢ•жқҝгҒ®еҲҶеүІжҢҜеӢ•гҒ®еҪұйҹҝгҒҢз”ҹгҒҳгҒҰгҒҠгӮҠгҖҒгҒІгҒҡгҒҝгҒҢеў—еҠ гҒ—гҒҰгҒ—гҒҫгҒҶгҒ“гҒЁгӮӮз„ЎиҰ–гҒ§гҒҚгҒӘгҒ„гҖӮ

гҒ•гӮүгҒ«гҖҒйқўзҷҪгҒ„гҒ®гҒҜпј•еҶҶзЎ¬иІЁгҒ®зү№жҖ§гҒҢзү№гҒ«QеҖӨгҒҢдҪҺдёӢгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒгӮҰгӮЁгӮӨгғҲгҒ®еҪўзҠ¶гӮ„жқҗиіӘгҒ®еҪұйҹҝгӮ’еҸ—гҒ‘гӮӢеҸҜиғҪжҖ§гӮ’зӨәе”ҶгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

пјңе®ҹйЁ“зөҗжһңпјһ

гҖҖгҖҖгғ» гӮҰгӮЁгӮӨгғҲз„ЎгҒ— пјҡfo 140Hz

гҖҖгҖҖгғ» пј‘еҶҶзЎ¬иІЁпјҲ1gпјү пјҡfo 115Hz

гҖҖгҖҖгғ» пј•еҶҶзЎ¬иІЁпјҲ3.75gпјү пјҡfo 85Hz

гҖҖгҖҖгғ» пј‘пјҗеҶҶзЎ¬иІЁпјҲ4.5gпјү пјҡfo 83Hz

гҖҖгҖҖгғ» пј‘еҶҶГ—пј•жһҡпјҲ5gпјү пјҡfo 78Hz

гҖҖгҖҖгғ» пј‘пјҗеҶҶГ—пј’жһҡпјҲ9gпјү пјҡfo 63Hz

гӮҰгӮЁгӮӨгғҲд»ҳеҠ е®ҹйЁ“гҖҖгӮӨгғігғ”гғјгғҖгғігӮ№зү№жҖ§пј‘

гӮҰгӮЁгӮӨгғҲд»ҳеҠ е®ҹйЁ“гҖҖгӮӨгғігғ”гғјгғҖгғігӮ№зү№жҖ§пј‘

гӮҰгӮЁгӮӨгғҲд»ҳеҠ е®ҹйЁ“гҖҖгӮӨгғігғ”гғјгғҖгғігӮ№зү№жҖ§пј’

гӮҰгӮЁгӮӨгғҲд»ҳеҠ е®ҹйЁ“гҖҖгӮӨгғігғ”гғјгғҖгғігӮ№зү№жҖ§пј’

гӮҰгӮЁгӮӨгғҲд»ҳеҠ е®ҹйЁ“гҖҖгӮӨгғігғ”гғјгғҖгғігӮ№зү№жҖ§пј“

гӮҰгӮЁгӮӨгғҲд»ҳеҠ е®ҹйЁ“гҖҖгӮӨгғігғ”гғјгғҖгғігӮ№зү№жҖ§пј“

гҖҖгҒ•гҒҰгҖҒпј—пј“еҸ·ж©ҹгҒ®гӮөгғ–гғҰгғӢгғғгғҲгҒ«гӮӘгғўгғӘгӮ’д»ҳгҒ‘гӮӢгҒЁгҒ—гҒҰгҖҒдҪ•гӮ’дҪҝгҒҶгҒӢпјҹ

жӮ©гӮ“гҒ§гҒ—гҒҫгҒЈгҒҹгҖӮ

гҖҖдёҖиҲ¬зҡ„гҒ«гҒҜгҒ“гҒ®гӮҲгҒҶгҒӘгғҶгӮҜгғӢгғғгӮҜгӮ’з”ЁгҒ„гӮӢе ҙеҗҲгҒҜжҢҜеӢ•жқҝгҒ®иЈҸйқўгҒ«йүӣгӮ·гғјгғҲгӮ’иІјгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶж–№жі•гҒҢдҪҝгӮҸгӮҢгӮӢгӮҲгҒҶгҒ гҖӮгҒ—гҒӢгҒ—гҖҒжҢҜеӢ•жқҝиЈҸйқўгҒ«иІјгӮҠд»ҳгҒ‘гӮӢдҪңжҘӯгҒҜгҒЁгҒҰгӮӮеӣ°йӣЈгҒ§гҖҒиӘҝж•ҙгӮӮйӣЈгҒ—гҒ„гҖӮгҒҫгҒҹгҖҒжҢҜеӢ•жқҝгҒёгҒ®еҪұйҹҝгӮӮеӨ§гҒҚгҒҸгҖҒйҹіиіӘеҠЈеҢ–гҒ®еҸҜиғҪжҖ§гӮӮгҒӮгӮӢгҖӮ

гҒ гҒӢгӮүгҖҒгҒңгҒІгҒЁгӮӮеүҚйқўгҒӢгӮүгҒ®гӮӘгғўгғӘиЈ…зқҖгӮ’иЎҢгҒ„гҒҹгҒ„гҒ®гҒ гҖӮгҒқгҒ®е ҙеҗҲгҖҒиҰӢгҒҹзӣ®гҒҢйҮҚиҰҒгҒӘгҒ“гҒЁгҒҜгӮӮгҒЎгӮҚгӮ“гҖҒгҒқгҒ®д»–гӮӘгғўгғӘгҒ®зҙ жқҗжқЎд»¶гҒЁгҒ—гҒҰд»ҘдёӢгҒҢиҖғгҒҲгӮүгӮҢгӮӢгҖӮ

гҖҖгғ»жҜ”йҮҚгҒҢеӨ§гҒҚгҒ„зҙ жқҗгҒ§гӮігғігғ‘гӮҜгғҲгҒӘгҒ“гҒЁ

гҖҖгғ»йқһзЈҒжҖ§дҪ“гҒ§гҒӮгӮӢгҒ“гҒЁ

гҖҖгғ»жҢҜеӢ•гҒ«иҖҗгҒҲгӮӢгӮҲгҒҶгҒӘеӣәе®ҡгҒҢиЎҢгҒҲгӮӢгҒ“гҒЁ

гҖҖгғ»иіӘйҮҸиӘҝж•ҙпјҲгӮӘгғўгғӘгҒ®иҝҪеҠ пјүгҒҢеҸҜиғҪгҒӘгҒ“гҒЁ

пј‘пјҗеҶҶзҺүгҒ§гҒҜиҰӢгҒҹзӣ®гӮӮгӮўгғ¬гҒ гҒ—гҖҒжі•зҡ„гҒ«гӮӮгҒҫгҒҡгҒ„гҖӮ

гҖҖйүӣгҒ®жҜ”йҮҚгҒҜйү„гҒ®7.87гҖҒйҠ…гҒ®8.96гҒ«еҜҫгҒ—гҒҰ11.35гҒЁеӨ§гҒҚгҒҸгҖҒйқһзЈҒжҖ§дҪ“гҒӘгҒ®гҒ§гҒҠгҒӮгҒӨгӮүгҒҲгҒ гҒҢгҖҒиҰӢгҒҹзӣ®гҒҢгғҒгғјгғ—гҒ§гҒӘгҒ«гӮҲгӮҠйүӣе®ігҒҢжҖ–гҒ„гҖӮпјҲгғҸгғігғҖгҒҜж°—гҒ«гҒӣгҒҡдҪҝгҒЈгҒҰгӮӢгҒҢпјү

гҒқгҒ“гҒ§гҖҒгӮ№гғҶгғігғ¬гӮ№гғӘгғігӮ°гӮ’з”ЁгҒ„гӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гҒ—гҒҹгҖӮгӮ№гғҶгғігғ¬гӮ№гҒҜйү„гҒӘгҒ®гҒ«жқҗиіӘгҒ«гӮҲгӮҠйқһзЈҒжҖ§гҒ®гӮӮгҒ®гӮӮгҒӮгӮӢгҒ®гҒ гҖӮ

гҖҖеӨ§гҒҚгҒ•гҒ®з•°гҒӘгӮӢйқһзЈҒжҖ§гӮ№гғҶгғігғ¬гӮ№гғӘгғігӮ°гӮ’гҒ„гҒҸгҒӨгҒӢе…ҘжүӢгҒ—гҒҰгҖҒгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲOM-MF519гҒ®жҢҜеӢ•зі»иіӘйҮҸ1.85gгҒЁзӯүдҫЎгҒӘ18mmеҫ„гҒ®гғӘгғігӮ°гӮ’йҒёжҠһгҒ—гҒҹгҖӮпјҲеҶҷзңҹпј’пј”пјү

гҖҖжң¬ж©ҹгҒ®гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒҜжҢҜеӢ•жқҝгҒҢгӮўгғ«гғҹгӮігғјгғігҒӘгҒ®гҒ§зһ¬й–“жҺҘзқҖеүӨгӮ’дҪҝз”ЁгҒ§гҒҚгӮӢгҖӮгӮ»гғігӮҝгғјгӮӯгғЈгғғгғ—гҒ®йғЁеҲҶгҒ«18mmеҫ„гҒ®гӮ№гғҶгғігғ¬гӮ№гғӘгғігӮ°гӮ’жҺҘзқҖеүӨгҒ§еӣәе®ҡгҒ—гҒҹгҖӮиЁҖгӮҸгҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°гҒқгҒҶгҒЁгҒҜж°—гҒҘгҒӢгҒӘгҒ„е…·еҗҲгҒ§гҖҒгӮӘгғўгғӘгҒ®иЈ…зқҖгҒҢгҒ§гҒҚгҒҹгҖӮпјҲеҶҷзңҹпј’пј•пјү

гҒ•гҒӮгҖҒйҹігҒҢгҒ©гҒҶеӨүгӮҸгӮӢгҒӢжҘҪгҒ—гҒҝгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖйҹігҒҢеӨ§гҒҚгҒҸеӨүгӮҸгҒЈгҒҹпјҒгҖҖдҪҺйҹігҒҢеҮәгҒҰгҒҚгҒҹгҒ®гҒ гҖӮ

ж—©йҖҹжё¬е®ҡгҒ—гҒҰгҒҝгӮҲгҒҶгҖӮ

гҖҖгӮӨгғігғ”гғјгғҖгғігӮ№зү№жҖ§пјҲеӣіпј‘пј“пјүгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҖҒпј’еұұгҒ§гҒӮгҒЈгҒҹзү№жҖ§гҒҢ1.85gгҒ®гӮ№гғҶгғігғ¬гӮ№гғӘгғігӮ°гӮ’д»ҳеҠ гҒ—гҒҹгҒ“гҒЁгҒ§пј‘еұұгҒ«еӨ§гҒҚгҒҸеӨүеҢ–гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

гӮҲгҒҸиҰӢгӮӢгҒЁ140Hzд»ҳиҝ‘гҒ«еӯҳеңЁгҒ—гҒҹи°·гҒҢ110HzгҒҸгӮүгҒ„гҒ«з§»еӢ•гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгӮҲгҒҶгҒ§гҖҒгҒ“гҒ®еӨүеҢ–гҒҢгӮҰгӮЁгӮӨгғҲгҒ®еҠ№жһңгҒ®гӮҲгҒҶгҒ гҖӮ

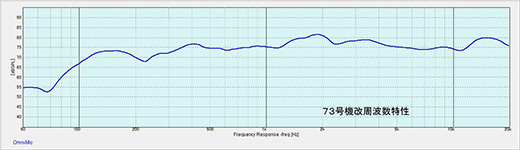

гҖҖе‘Ёжіўж•°зү№жҖ§пјҲеӣіпј‘пј”пјүгӮ’иҰӢгӮӢгҒЁгҖҒ170Hzд»ҳиҝ‘гҒ«гҒӮгҒЈгҒҹиҶЁгӮүгҒҝгҒҢгҒӘгҒҸгҒӘгӮҠ100Hzд»ҳиҝ‘гҒ®гҒёгҒ“гҒҝгҒҢж¶ҲгҒҲгҒҰе…ЁдҪ“зҡ„гҒ«дҪҺйҹіеҹҹгҒ®зү№жҖ§гҒҢж”№е–„гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгӮҸгҒӢгӮӢгҖӮ

гҒӨгҒҫгӮҠгҖҒдҪҺйҹіеў—еј·гҒ®е‘Ёжіўж•°гҒҢдёӢгҒҢгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒ гҖӮ

гҒ“гӮҢгҒҜзўәгҒӢгҒ«еҶҚз”ҹйҹігҒ«еҸҚжҳ гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

|

пј–пјҺгҒҠгӮҸгӮҠгҒ« |

гҖҖж”№иүҜгҒ—гҒҹпј—пј“еҸ·ж©ҹж”№гҒ®йҹігҒҜз§ҒгҒ®жұӮгӮҒгҒҰгҒ„гҒҹгғҖгӮӨгғҠгғҹгғғгӮҜгҒ§гғҜгӮӨгғүгғ¬гғігӮёгҒ®еҶҚз”ҹйҹігҒ«иҝ‘гҒҘгҒ„гҒҹгҖӮ

гғЎгӮҝгғ«гӮігғјгғігҒ®гғҸгӮӨгӮ№гғ”гғјгғүгҒӘйҹіиіӘгҒҢгӮёгғЈгӮәгӮ„гғңгғјгӮ«гғ«жӣІгӮ’жҘҪгҒ—гҒҸиҒҙгҒӢгҒӣгҒҰгҒҸгӮҢгӮӢгҖӮ

гҖҖгҒ“гӮҢгҒҫгҒ§гҖҒдҪҺйҹігҒ®йҮҸж„ҹгӮ’еў—гӮ„гҒҷжҠҖиЎ“гҒҜгҒӮгҒЈгҒҹгҒҢгҖҒдҪҺйҹіеҶҚз”ҹеёҜеҹҹгҒқгҒ®гӮӮгҒ®гӮ’дјёгҒ°гҒҷгҒ“гҒЁгҒҜеӨ§еӨүеӣ°йӣЈгҒ§гҖҒгғҸгӮігҒ®еҶ…е®№з©ҚгӮ’еў—гӮ„гҒ—гҒҹгӮҠгҖҒгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгӮ’дәӨжҸӣгҒ—гҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°гҒ§гҒҚгҒӘгҒ„гҒ“гҒЁгҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҖӮгҒқгӮҢгҒҢгҖҒгӮӘгғўгғӘгӮ’д»ҳеҠ гҒҷгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶгҒ гҒ‘гҒ§е®ҹзҸҫгҒ§гҒҚгҒҰгҒ—гҒҫгҒЈгҒҹгҖӮ

гҒҷгҒ”гҒ„гғҶгӮҜгғӢгғғгӮҜгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгӮӮгҒЈгҒЁгӮӘгғўгғӘгӮ’еў—еҠ гҒ—гҒҹгӮүгҒ©гҒҶгҒӘгӮӢгҒ®гҒӢпјҹ

гҒ“гӮҢгҒҜйқўзҷҪгҒҸгҒӘгҒЈгҒҰгҒҚгҒҹгғ»гғ»гғ»

пјҲ2020.05.06пјү