|

LEGO SPEAKER 第63е ұ вүӘ第62е ұ 第64е ұвү« |

пј¬пјҘпј§пјҜгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгҒ®иЈҪдҪңгҖҖ第63е ұ

|

пј‘пјҺгҒҜгҒҳгӮҒгҒ« |

гҖҖз§ҒгҒҜгғҹгғӢгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгҒ«гҒЁгҒҰгӮӮйӯ…еҠӣгӮ’ж„ҹгҒҳгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮзү№гҒ«гғ•гғ«гғ¬гғігӮёгғҰгғӢгғғгғҲпј‘зҷәгҒ®гӮ·гӮ№гғҶгғ гҒҢеҘҪгҒҚгҒӘгҒ®гҒ гҖӮ

гғһгғ«гғҒгӮҰгӮ§гӮӨгӮ·гӮ№гғҶгғ гҒ«гҒҜз„ЎгҒ„гҖҒзӮ№йҹіжәҗгҒ®иүҜгҒ•гҖҒгғҮгғҗгӮӨгғҮгӮЈгғігӮ°гғҚгғғгғҲгғҜгғјгӮҜгҒҢгҒӘгҒ„гҒӢгӮүе®ҹзҸҫгҒ•гӮҢгӮӢйҹігҒ®й®®еәҰгҖҒзҗҶжғізҡ„гӮ»гғғгғҶгӮЈгғігӮ°гҒҢгҒ§гҒҚгӮӢгӮігғігғ‘гӮҜгғҲгҒӘжүұгҒ„гӮ„гҒҷгҒ•гғ»гғ»гғ»гҖӮ

гҖҖе®ҹгҒҜгҒңгҒІгҖҒдҪҝгҒЈгҒҰгҒҝгҒҹгҒ„гғ•гғ«гғ¬гғігӮёгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒҢгҒӮгӮӢгҖӮ

гғ“гӮҜгӮҝгғјгҒ®гӮҰгғғгғүгӮігғјгғігғ•гғ«гғ¬гғігӮёгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҒ—гҒӢгҒ—гҖҒж®ӢеҝөгҒӘгҒҢгӮүгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲеҚҳдҪ“гҒ§гҒҜеёӮиІ©гҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒӘгҒ„гҖӮд»ҘеүҚгҒҜиҮӘдҪңгӮӯгғғгғҲгӮӮгҒӮгҒЈгҒҹгҒ®гҒ гҒҢгғ»гғ»гғ»гҖӮ

гҒқгҒ“гҒ§гҖҒдёӯеҸӨгҒ§SP-EXAR3пјҲеҶҷзңҹпј’пјүгҒЁгҒ„гҒҶиЈҪе“ҒгӮ’е…ҘжүӢгҒ—гҒҹгҖӮ9гҺқгҒ®гӮҰгғғгғүгӮігғјгғігғ•гғ«гғ¬гғігӮёгғҰгғӢгғғгғҲгҒҢиЈ…зқҖгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

гғӘгӮўгғ«гӮҰгғғгғүгҒ®жүӢгҒ®гҒӢгҒӢгҒЈгҒҹгғҸгӮігҒҢгҖҒгҒЎгӮҮгҒЈгҒЁгӮӮгҒЈгҒҹгҒ„гҒӘгҒ„гҒҢгҖҒгҒ“гӮҢгӮ’еҲҶи§ЈгҒ—гҒҰгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгӮ’жүӢгҒ«е…ҘгӮҢгҒҹгҖӮ

гҖҖ

гҖҖиӢҰеҠҙгҒ—гҒҰе…ҘжүӢгҒ—гҒҹжҶ§гӮҢгҒ®гӮҰгғғгғүгӮігғјгғігғҰгғӢгғғгғҲпјҲеҶҷзңҹпј“пјүгҖӮгҒӘгӮ“гҒӢиЈҸгҒ«жңЁгҒҢиІјгҒЈгҒҰгҒӮгӮӢгҖӮ

9гҺқгғ•гғ«гғ¬гғігӮёгҒ®жҢҜеӢ•жқҝгҒҜи–„гҒ„жңЁгҒ®гӮ·гғјгғҲгӮ’ж—Ҙжң¬й…’гҒ§жҹ”гӮүгҒӢгҒҸгҒ—гҒҰгғ—гғ¬гӮ№гҒ—гҒҹгҒқгҒҶгҒ§гҖҒгғӯгғһгғігҒҢгҒӮгӮӢгҖӮгғ•гғ¬гғјгғ гҒҜгҒ¶еҺҡгҒ„гӮўгғ«гғҹгғҖгӮӨгӮӯгғЈгӮ№гғҲгҒ§й«ҳзҙҡж„ҹеҚҒеҲҶгҖӮйҹігҒ«гӮӮжңҹеҫ…гҒҢиҶЁгӮүгӮҖгҖӮ

гҖҖ

пјңSP-EXAR3гҒ®дё»гҒӘд»•ж§ҳпјһ

гҖҖгҖҖгғ» 9cmгӮҰгғғгғүгӮігғјгғігғ•гғ«гғ¬гғігӮёгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲ

гҖҖгҖҖгғ» е®ҡж је…ҘеҠӣпјҡ10W

гҖҖгҖҖгғ» жңҖеӨ§е…ҘеҠӣпјҡ40W

гҖҖгҖҖгғ» гӮӨгғігғ”гғјгғҖгғігӮ№пјҡ4О©

гҖҖгҖҖгғ» еҶҚз”ҹе‘Ёжіўж•°еёҜеҹҹпјҡ55HzпҪһ20,000HzпјҲиЈҪе“ҒзӯҗдҪ“пјү

гҖҖгҖҖгғ» еҮәеҠӣйҹіең§гғ¬гғҷгғ«пјҡ82dB/W-mпјҲиЈҪе“ҒзӯҗдҪ“пјү

|

пј’пјҺиЁӯиЁҲ |

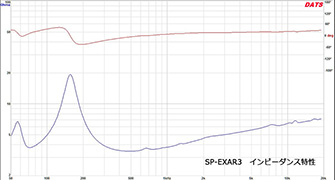

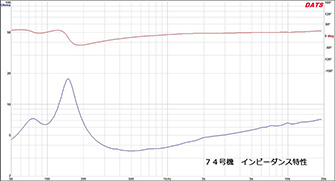

гҖҖSP-EXAR3гҒ®д»•ж§ҳгҒ§жңҖдҪҺе…ұжҢҜе‘Ёжіўж•°foгҒҢгӮҸгҒӢгӮүгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҒ®гҒ§гҖҒиЈҪе“ҒгҒ®гӮӨгғігғ”гғјгғҖгғігӮ№зү№жҖ§гӮ’иӘҝгҒ№гҒҰгҒҝгҒҹгҖӮ

еӣіпј‘гҒ®жё¬е®ҡзөҗжһңгҒӢгӮүfoгӮ’жҺЁе®ҡгҒҷгӮӢгҒЁгҖҒгӮЁгғігӮҜгғӯгғјгӮёгғЈгҒ®еҪұйҹҝгӮӮгҒӮгӮӢгҒҢгҖҒгҒҠгҒҠгӮҲгҒқ100HzгҒҸгӮүгҒ„гҒ«иӘӯгҒҝеҸ–гӮҢгӮӢгҖӮпјҲпј’гҒӨгҒ®гғ”гғјгӮҜгҒ®гғҗгғ©гғігӮ№гҒӢгӮүдёӯеҝғгӮ’жғіе®ҡгҒҷгӮӢпјү

гғҗгӮ№гғ¬гғ•е…ұжҢҜе‘Ёжіўж•°пјҲи°·гҒ®е‘Ёжіўж•°пјүгҒҜ70HzгҒЁдҪҺгӮҒгҒ«иЁӯиЁҲгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгӮҸгҒӢгӮӢгҖӮ

гҒ“гҒ®иЈҪе“ҒгҒ®зӯҗдҪ“гҒҜжҘҪеҷЁгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘгҒЁгҒҰгӮӮеҮқгҒЈгҒҹдҪңгӮҠгҒ§гҖҒеҶ…е®№з©ҚгҒҜе°‘гҒӘгҒ„гҒҢгҖҒзҙ°й•·гҒ„гғҗгӮ№гғ¬гғ•гғҖгӮҜгғҲгҒ§дҪҺгҒ„е‘Ёжіўж•°гҒ«гғҒгғҘгғјгғӢгғігӮ°гҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҹгҖӮ

гҖҖ

гҖҖгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒ®зү№жҖ§гҒҢгӮҸгҒӢгҒЈгҒҹгҒ®гҒ§гӮЁгғігӮҜгғӯгғјгӮёгғЈгҒ®иЁӯиЁҲгӮ’иЎҢгҒҶгҖӮ

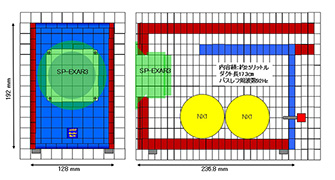

еӣіпј’гҒ«жң¬ж©ҹгҒ®ж§ӢйҖ еӣігӮ’зӨәгҒҷгҖӮ

ж§ӢйҖ гҒҜгӮ·гғігғ—гғ«гҒӘгғҗгӮ№гғ¬гғ•ж–№ејҸгҒ гҒҢгҖҒгғҖгӮҜгғҲгӮ’иғҢйқўгҒ«иЁӯгҒ‘гҒҰгҖҒгғҖгӮҜгғҲгҒӢгӮүгҒ®й«ҳйҹіеҹҹжјҸжҙ©йҹігҒ®еҪұйҹҝгӮ’йҒҝгҒ‘гӮӢгҖӮгғҗгӮ№гғ¬гғ•гғҖгӮҜгғҲгҒҜеӨ©жқҝйқўгӮ’еҲ©з”ЁгҒ—гҒҹеӨ§гҒҚгҒӘгӮ№гғӘгғғгғҲгғҖгӮҜгғҲгҒЁгҒ—гҒҰгҖҒеҠ№зҺҮгҒ®иүҜгҒ„дҪҺйҹіж”ҫе°„гӮ’жңҹеҫ…гҒҷгӮӢгҖӮ

иғҢйқўгғҖгӮҜгғҲгҒҜй•·гҒ•иӘҝж•ҙгӮ’еҫҢгӮҚгҒӢгӮүз¶ҷгҒҺи¶ігҒ—иӘҝж•ҙгҒ§гҒҚгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶгғЎгғӘгғғгғҲгӮӮгҒӮгӮӢгҖӮгҒ“гҒ®гҒҹгӮҒгҖҒгғһгӮӨгғҠгӮ№иӘҝж•ҙгӮӮгҒ§гҒҚгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гғ–гғӯгғғгӮҜпј“ж®өгӮ’гҒӮгӮүгҒӢгҒҳгӮҒиғҢйқўгҒ«зӘҒгҒҚеҮәгҒ—гҒҹгғҮгӮ¶гӮӨгғігҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

еҶ…йғЁгҒ®гғҖгӮҜгғҲз”ЁгҒ®д»•еҲҮгӮҠгҒҜжң¬дҪ“гғ•гғ¬гғјгғ гҒ«йҖ гӮҠиҫјгҒҫгҒҡгҒ«гҖҒжқҝзҠ¶гҒ®йғЁе“ҒгӮ’еҒҙжқҝгҒ®ең§еҠӣгҒ§еӣәе®ҡгҒҷгӮӢж–№ејҸгҒЁгҒҷгӮӢгҖӮгҒ“гӮҢгҒҜгғҸгӮігҒ®иЈңеј·гӮӮе…јгҒӯгҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒ гҖӮ

гғҖгӮҜгғҲй–ӢеҸЈгӮ’1.6гҺқГ—9.6гҺқгҒЁеӨ§гҒҚгҒҸиЁӯе®ҡгҒ—гҒҹгҒ®гҒ§гҖҒе…ұжҢҜе‘Ёжіўж•°гӮ’дёӢгҒ’гӮӢгҒҹгӮҒгҒ«гғҖгӮҜгғҲгҒ®й•·гҒ•гҒҜгҒӢгҒӘгӮҠй•·гҒҸгҒҷгӮӢеҝ…иҰҒгҒҢгҒӮгӮҠгҖҒеҘҘиЎҢгҒҚгӮ’23гҺқгҒЁгҒ—гҒҰеҶ…е®№з©ҚгӮӮеӨ§гҒҚгӮҒгҒ«зўәдҝқгҒҷгӮӢгҖӮ

гҖҖгҒ“гҒ®гӮҲгҒҶгҒ«еҘҘиЎҢгҒҚгҒ§еҶ…е®№з©ҚгӮ’зўәдҝқгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҜгғҗгғғгғ•гғ«йқўз©ҚгӮ’е°ҸгҒ•гҒҸгҒ§гҒҚгҖҒйҹіиіӘзҡ„гҒ«еҲ©зӮ№гҒҢеӨҡгҒ„гҒ®гҒ гҖӮгғҗгғғгғ•гғ«йқўгҒ®зёҒгӮ’гӮ№гғӯгғјгғ—гғ–гғӯгғғгӮҜгҒ§д»•дёҠгҒ’гӮӢгҒ“гҒЁгӮӮйҮҚиҰҒгҖӮ

гҖҖеҗёйҹіжқҗгҒ®гғҶгғӢгӮ№гғңгғјгғ«гҒҜпј’еҖӢгӮ’жҢҝе…ҘгҒҷгӮӢгҒҢгҖҒеӣәе®ҡгҒҜгҒ—гҒӘгҒ„гҒ§дёӯгҒ§иҮӘз”ұгҒ«гҒ“гӮҚгҒҢгҒ—гҒҰгҒҠгҒҸгҖӮ

еҘҘиЎҢгҒҚ23гҺқгҖҒе№…13гҺқгҖҒй«ҳгҒ•19гҺқгҒ®еӨ–еҪўеҜёжі•гҒ§гҖҒеҶ…йғЁж§ӢйҖ зү©гӮ’йҷӨгҒ„гҒҹе®ҹеҠ№зҡ„гҒӘеҶ…е®№з©ҚгҒҜзҙ„2.5гғӘгғғгғҲгғ«гҒЁиЁҲз®—гҒ—гҒҹгҖӮ

гҒ“гҒ®е®№з©ҚгҒ§гғҗгӮ№гғ¬гғ•е‘Ёжіўж•°гӮ’гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒ®foгӮҲгӮҠе°‘гҒ—дёӢгҒ’гҒҹ92HzгҒ«иЁӯиЁҲгҒҷгӮӢгҒЁгҖҒгғҖгӮҜгғҲй•·гҒҜ17гҺқгҒЁжұӮгҒҫгҒЈгҒҹгҖӮ

гҒӣгҒЈгҒӢгҒҸгҒ®гӮҰгғғгғүгӮігғјгғігҒӘгҒ®гҒ§гҖҒжң¬дҪ“гғ•гғ¬гғјгғ гҒҜгғ–гғ©гӮҰгғігҒ®гғ–гғӯгғғгӮҜгҒ§иЈҪдҪңгҒ—гҖҒгғҗгғғгғ•гғ«йқўгҒЁгғӘгӮўгғ‘гғҚгғ«гҒҜгғ–гғ©гғғгӮҜгҒЁгҒҷгӮӢгҖӮ

гҖҖ

пјңпј—пј”еҸ·ж©ҹгҖҖеҹәжң¬д»•ж§ҳпјһ

гҖҖгҖҖгғ» ж–№ејҸпјҡгғҗгӮ№гғ¬гғ•ж–№ејҸгӮігғігғ‘гӮҜгғҲгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгӮ·гӮ№гғҶгғ

гҖҖгҖҖгғ» зө„гҒҝз«ӢгҒҰж–№жі•пјҡгғӣгғӘгӮҫгғігӮҝгғ«гӮҝгӮӨгғ—пјҲж°ҙе№ізө„гҒҝз«ӢгҒҰпјү

гҖҖгҖҖгғ» гӮЁгғігӮҜгғӯгғјгӮёгғЈж–№ејҸпјҡгғӘгӮўгӮ№гғӘгғғгғҲгғҖгӮҜгғҲгғҗгӮ№гғ¬гғ•еһӢ

гҖҖгҖҖгғ» дҪҝз”ЁгғҰгғӢгғғгғҲпјҡгғ“гӮҜгӮҝгғјгҖҖ9cmгӮҰгғғгғүгӮігғјгғігғ•гғ«гғ¬гғігӮё

гҖҖгҖҖгғ» еӨ–еҪўеҜёжі•пјҡW128mmгҖҖH192mmгҖҖD236.8mm

гҖҖгҖҖгғ» е®ҹеҠ№еҶ…е®№з©Қпјҡзҙ„2.5гғӘгғғгғҲгғ«

гҖҖгҖҖгғ» гғҗгӮ№гғ¬гғ•гғҖгӮҜгғҲй•·пјҡ173mm

гҖҖгҖҖгғ» гғҗгӮ№гғ¬гғ•е…ұжҢҜе‘Ёжіўж•°92Hz

гҖҖгҖҖгғ» гӮ·гӮ№гғҶгғ гӮӨгғігғ”гғјгғҖгғігӮ№пјҡ4О©

|

пј“пјҺиЈҪдҪң |

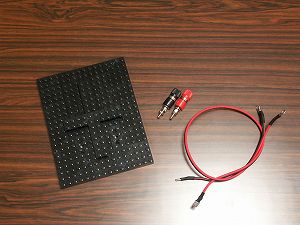

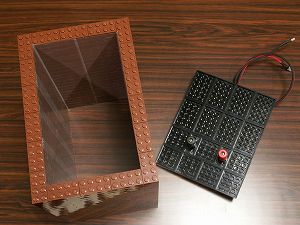

гҖҖз”Ёж„ҸгҒ—гҒҹгҒҷгҒ№гҒҰгҒ®йғЁе“ҒгӮ’еҶҷзңҹпј”гҒ«зӨәгҒҷгҖӮ

гҖҖгҒ„гҒӨгӮӮиҝ°гҒ№гӮӢгҒ“гҒЁгҒ гҒҢгҖҒгҒ“гҒҶгҒ—гҒҰдёҰгҒ№гҒҰгҒҝгӮӢгҒЁгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјзө„гҒҝз«ӢгҒҰгӮӯгғғгғҲгҒ®гӮҲгҒҶгҒ§гҖҒгҒЁгҒҰгӮӮгҒҶгӮҢгҒ—гҒҸгҒӘгӮӢгҖӮLEGOгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгҒҜзө„гҒҝз«ӢгҒҰдҪңжҘӯгӮӮжҘҪгҒ—гҒҝгҒ®дёҖгҒӨгҒӘгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖеҶҷзңҹпј•гҒҜгғҗгғғгғ•гғ«гғ‘гғҚгғ«гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮд»ҠеӣһгҒ®дҪҝз”ЁгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒҢ9гҺқгҒЁеӨ§гҒҚгӮҒгҒ§гҖҒеӣәе®ҡз©ҙгӮӮеӨ–е‘ЁгҒӢгӮүгҒҜгҒҝеҮәгҒ—гҒҹзӢ¬зү№гҒ®гғ•гғ¬гғјгғ гғҮгӮ¶гӮӨгғігҒӘгҒ®гҒ§гҖҒеҸ–гӮҠд»ҳгҒ‘з©ҙгӮ’еәғгҒҸй–ӢгҒ‘гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

гҒ“гҒ®гҒҹгӮҒиЎЁйқўгҒ®гӮҝгӮӨгғ«гғ–гғӯгғғгӮҜгҒ«иӢҘе№ІеҠ е·ҘгҒҢеҝ…иҰҒгҒ«гҒӘгҒЈгҒҹгҖӮ

гҖҖпј”иҫәгҒҜгӮ№гғӯгғјгғ—гғ–гғӯгғғгӮҜгҒ§и§’гӮ’иҗҪгҒЁгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгҒ“гӮҢгҒҜгҒ“гҒ®йғЁеҲҶгҒ§й«ҳйҹігҒҢеҸҚе°„гҒҷгӮӢеӣһжҠҳзҸҫиұЎгӮ’жҠ‘гҒҲгӮӢзӣ®зҡ„гҒҢгҒӮгӮҠгҖҒзҗҶжғізҡ„гҒӘзӮ№йҹіжәҗгӮ’йҳ»е®ігҒҷгӮӢйҹіиіӘеҠЈеҢ–гҒ®еҺҹеӣ гҒЁгҒӘгӮӢгҒӢгӮүгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖгғҮгӮ¶гӮӨгғізҡ„гҒ«гӮөгӮӨгғүйқўгҒҜгӮҰгғғгғүиӘҝгҒ«иҰӢз«ӢгҒҰгҒҹгғ–гғ©гӮҰгғіиүІгҒ®гғ–гғӯгғғгӮҜгӮ’дҪҝз”ЁгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

гғ—гғ¬гғјгғҲгғ–гғӯгғғгӮҜгӮ’пј”жһҡгҒ«гҖҒгӮҝгӮӨгғ«гғ–гғӯгғғгӮҜгӮ’йҮҚгҒӯгҒҹеҺҡгҒ•16гҺңгҒ®дёҲеӨ«гҒӘгғ‘гғҚгғ«гғ‘гғјгғ„гҒ гҖӮ

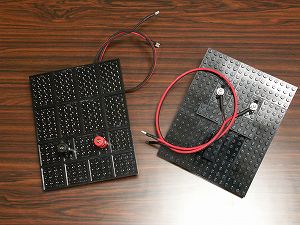

гҖҖеҶҷзңҹпј–гҒҜжң¬дҪ“гғ•гғ¬гғјгғ гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгӮҰгғғгғүиӘҝгҒ®гғ–гғ©гӮҰгғігҒ®гғ–гғӯгғғгӮҜгҒ§иЈҪдҪңгҒ—гҒҹгҖӮ

LEGOгғ–гғӯгғғгӮҜгҒ®иүІгҒҜгғӯгғғгғҲгҒ§е°‘гҒ—йҒ•гҒ„гҒҢгҒӮгӮҠгҖҒдёҚеқҮдёҖгҒӘе ҙеҗҲгҒҢгҒӮгӮӢгҖӮгҒ“гӮҢгҒҢгҒӢгҒҲгҒЈгҒҰгҖҒгғӘгӮўгғ«гӮҰгғғгғүгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘиүҜгҒ„ж„ҹгҒҳгҒ®йўЁеҗҲгҒ„гӮ’йҶёгҒ—еҮәгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

еҶ…йқўгҒҜгҒ—гҒЈгҒӢгӮҠгҒЁгғһгӮ№гӮӯгғігӮ°гғҶгғјгғ—гҒ§йҡҷй–“еҮҰзҗҶгӮ’гҒ—гҒҹгҖӮ

гҖҖ

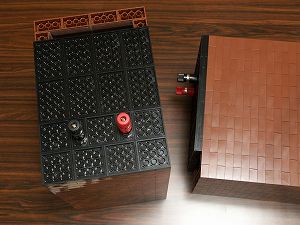

гҖҖеҶҷзңҹпј—гҒҜгғӘгӮўгғ‘гғҚгғ«гҖҒеҶҷзңҹпјҳгҒҜгғҗгӮ№гғ¬гғ•гғҖгӮҜгғҲгҒ®йғЁе“ҒгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гғҗгӮ№гғ¬гғ•гғҖгӮҜгғҲй–ӢеҸЈйғЁгҒ®иғҢйқўгҒ«зӘҒгҒҚеҮәгҒҷгғ‘гғјгғ„гҒҜгҖҒз¶ҷгҒҺи¶ігҒ—гҒ—гҒҰгғҗгӮ№гғ¬гғ•е‘Ёжіўж•°гҒ®иӘҝж•ҙгӮ’е®№жҳ“гҒ«гҒ§гҒҚгӮӢгҖӮгҒ—гҒӢгҒ—гҖҒгҒӮгҒҫгӮҠзӘҒгҒҚеҮәгҒ—гӮөгӮӨгӮәгӮ’еӨ§гҒҚгҒҸгҒҷгӮӢгҒЁиҰӢгҒҹзӣ®гҒҢиүҜгҒҸгҒӘгҒ„гҒ®гҒ§3гҺқзЁӢеәҰгҒ«гҒ—гҒҹгҒ„гҒЁжҖқгҒҶгҖӮ

гҖҖеҗёйҹіжқҗгҒ®гғҶгғӢгӮ№гғңгғјгғ«гҒӘгҒ©гҒ®гҒқгҒ®д»–гҒ®йғЁе“ҒгӮ’еҶҷзңҹпјҷгҒ«зӨәгҒҷгҖӮ

гҒ“гҒ®зЎ¬ејҸгғҶгғӢгӮ№гғңгғјгғ«гҒҜгҖҒгӮӮгҒЎгӮҚгӮ“ж°—ең§гҒ®дёӢгҒҢгҒЈгҒҹзҶҹжҲҗгғңгғјгғ«гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖ

гҖҖзө„гҒҝз«ӢгҒҰгҒҜгғҗгғғгғ•гғ«гғ‘гғҚгғ«гҒ«гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгӮ’еҸ–гӮҠд»ҳгҒ‘гӮӢдҪңжҘӯгҒӢгӮүиЎҢгҒҶгҖӮ

4mmгҒ®е…ӯи§’з©ҙд»ҳгғңгғ«гғҲгҒ«гғҠгғғгғҲгӮ’пј’еҖӢдҪҝз”ЁгҒ—гҒҰгҖҒгҒ—гҒЈгҒӢгӮҠгҒЁеӣәе®ҡгҒҷгӮӢгҖӮпјҲеҶҷзңҹпј‘пјҗгҖҒпј‘пј‘пјү

гҖҖгғҖгғ–гғ«гғҠгғғгғҲгҒҜгӮҶгӮӢгҒҝйҳІжӯўгҒ®гҒҹгӮҒгҒ®жүӢжі•гҒӘгҒ®гҒ гҒҢгҖҒгҒ“гҒ®гӮҲгҒҶгҒӘе·ҘеӨ«гҒҢLEGOгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгҒ®е®ҹз”Ёе“ҒгҒЁгҒ—гҒҰгҒ®дҝЎй јжҖ§гӮ’еҗ‘дёҠгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

еҶҷзңҹпјҷгҒ«зӨәгҒ—гҒҹй…Қз·ҡгғҜгӮӨгғӨгғјгҒ®з«ҜеӯҗгӮӮең§зқҖгҒ—гҒҹдёҠгҒ§гғҸгғігғҖд»ҳгҒ‘гҒ—гҒҰгҖҒзө¶зёҒгҒ®зҶұеҸҺзё®гғҒгғҘгғјгғ–гӮ’иў«гҒӣгӮӢгҒЁгҒ„гҒЈгҒҹдҪңжҘӯгӮ’гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮиЈҪдҪңдҪңжҘӯгҒҜгҖҒгҒ„гҒӨгҒҫгҒ§гӮӮгғҲгғ©гғ–гғ«гҒӘгҒҸдҪҝгҒҲгӮӢгӮҲгҒҶгҒӘгғ—гғӯгҒ®д»•дәӢгӮ’гҒ—гҒҹгҒ„гҒЁеҝғжҺӣгҒ‘гҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒ гҖӮ

гҖҖ

гҖҖгғӘгӮўгғ‘гғҚгғ«гӮ’зө„гҒҝз«ӢгҒҰгӮӢгҖӮпјҲеҶҷзңҹпј‘пј’гҖҒпј‘пј“пјү

гӮҝгғјгғҹгғҠгғ«гӮ’еҸ–гӮҠд»ҳгҒ‘гҒҰй…Қз·ҡгӮ’иЎҢгҒҶгҖӮ

гҖҖжң¬дҪ“гғ•гғ¬гғјгғ гҒ«гҒ“гҒ®гғӘгӮўгғ‘гғҚгғ«гӮ’еҸ–гӮҠд»ҳгҒ‘гӮӢгҖӮпјҲеҶҷзңҹпј‘пј”гҖҒпј‘пј•пјү

иғҢйқўдёҠйғЁгҒ®гӮ№гғӘгғғгғҲгҒҢгғҗгӮ№гғ¬гғ•гғҖгӮҜгғҲгҒ«гҒӘгӮӢгҖӮ

гҖҖ

гҖҖж¬ЎгҒ«гғҗгӮ№гғ¬гғ•гғҖгӮҜгғҲгӮ’ж§ӢжҲҗгҒҷгӮӢгғ‘гғҚгғ«гӮ’еҶ…йғЁгҒ«жҢҝе…ҘгҒҷгӮӢгҖӮгҒ“гӮҢгҒҜгғӘгӮўгғ‘гғҚгғ«гҒ«гҒҜжҺҘеҗҲгҒҷгӮӢгҒҢгҖҒеҒҙйқўгҒҜең§еҠӣгҒ§еӣәе®ҡгҒ•гӮҢгҖҒеҶ…йғЁиЈңеј·гғ‘гғҚгғ«гҒЁгҒ—гҒҰгӮӮж©ҹиғҪгҒҷгӮӢгҖӮпјҲеҶҷзңҹпј‘пј–гҖҒпј‘пј—пјү

жң¬дҪ“гғ•гғ¬гғјгғ гҒ«гғҗгӮ№гғ¬гғ•гғҖгӮҜгғҲгӮ’йҖ гӮҠиҫјгҒҫгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҒ®гҒҜгӮ№гғӯгғғгғҲзҠ¶гҒ®гғҖгӮҜгғҲеҶ…йқўгҒ«гғһгӮ№гӮӯгғігӮ°гғҶгғјгғ—гӮ’иІјгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгҒӘгҒ„гҒҹгӮҒгҒ гҖӮ

гҖҖ

гҖҖеҶ…йғЁгҒ«гғҶгғӢгӮ№гғңгғјгғ«гӮ’пј’еҖӢе…ҘгӮҢгҒҰгҖҒгғҗгғғгғ•гғ«гғ‘гғҚгғ«гӮ’й–үгҒҳгӮӢгҖӮпјҲеҶҷзңҹпј‘пјҳгҖҒпј‘пјҷпјү

гҖҖжңҖеҫҢгҒ«гғҗгӮ№гғ¬гғ•гғҖгӮҜгғҲгҒ®иғҢйқўгғқгғјгғҲгҒЁгӮӨгғігӮ·гғҘгғ¬гғјгӮҝгғјгӮ’иІјгӮҠд»ҳгҒ‘гҒҰзө„гҒҝз«ӢгҒҰдҪңжҘӯгҒҜе®ҢдәҶгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮпјҲеҶҷзңҹпј’пјҗпјү

гҖҖе®ҢжҲҗгҒ—гҒҹпј—пј”еҸ·ж©ҹгҒ®еӨ–иҰігӮ’еҶҷзңҹпј’пј‘гҖҒпј’пј’гҒ«зӨәгҒҷгҖӮ

гӮҰгғғгғүгӮігғјгғігҒ®гғ–гғ©гӮҰгғігҒЁгғҸгӮігҒ®иүІгҒҢгғһгғғгғҒгғігӮ°гҒ—гҒҰиүҜгҒ„ж„ҹгҒҳгҒ«д»•дёҠгҒҢгҒЈгҒҹгҖӮ

гғҗгғғгғ•гғ«гғ‘гғҚгғ«гӮ’й»’гҒ«гҒ—гҒҹгҒ®гҒ§зІҫжӮҚгҒ•гӮӮеҮәгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

гҒ“гҒ®гғҗгғғгғ•гғ«гғҮгӮ¶гӮӨгғігҒ®гғқгӮӨгғігғҲгҒҜдёҠдёӢгҒ®гӮігғјгғҠгғјгӮӮй»’иүІгҒ«гҒ—гҒҹгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒгҒ“гҒ®гӮігғјгғҠгғјгӮ’гғ–гғ©гӮҰгғігҒ«гҒ—гҒҰгҒ—гҒҫгҒҶгҒЁйҮҺжҡ®гҒЈгҒҹгҒҸгҒӘгҒЈгҒҰгҒ—гҒҫгҒҶгҒ®гҒ гҖӮ

е°‘гҒ—еҘҘиЎҢгҒҚгҒҢгҒӮгӮӢгҒҢгҖҒгӮігғігғ‘гӮҜгғҲгҒӘгғҹгғӢгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгӮ·гӮ№гғҶгғ гҒ«гҒҫгҒЁгҒҫгҒЈгҒҹгҖӮ

|

пј”пјҺи©•дҫЎгҒЁи©ҰиҒҙ |

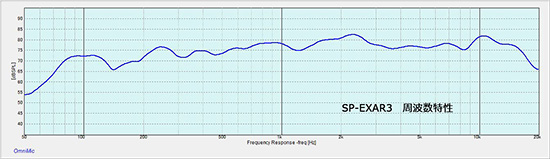

гҖҖгҒҫгҒҡгҒҜгӮӨгғігғ”гғјгғҖгғігӮ№зү№жҖ§гӮ’жё¬е®ҡгҒҷгӮӢгҖӮпјҲеӣіпј“пјү

гӮ·гӮ№гғҶгғ гҒ®foгҒҜ110HzзЁӢеәҰгҒ§гҖҒгғҗгӮ№гғ¬гғ•е…ұжҢҜе‘Ёжіўж•°гҒҜгҖҒгҒ»гҒјиЁӯиЁҲеҖӨгҒ©гҒҶгӮҠгҒ®95HzгҒҸгӮүгҒ„гҖӮ

е…ҲгҒ«зӨәгҒ—гҒҹSP-EXAR3гҒ®гӮӨгғігғ”гғјгғҖгғігӮ№зү№жҖ§гҒЁжҜ”ијғгҒ—гҒҰгғҗгӮ№гғ¬гғ•е‘Ёжіўж•°гҒҜдёҠжҳҮгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒҢгҖҒгӮӨгғігғ”гғјгғҖгғігӮ№гҒ®и°·гҒҢе°ҸгҒ•гҒҸгҖҒгғҖгғігғ—гҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгӮҸгҒӢгӮӢгҖӮ

гҒ“гӮҢгҒҜгғңгғјгғ«еҗёйҹіжқҗгҒ®еҠ№жһңгҒ®гҒІгҒЁгҒӨгҒЁиҖғгҒҲгӮүгӮҢгӮӢгҖӮ

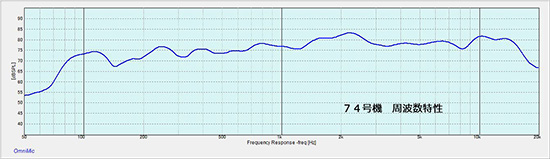

гҖҖе‘Ёжіўж•°зү№жҖ§гӮ’еӣіпј”гҒ«зӨәгҒҷгҖӮгғЎгғјгӮ«гғјгӮӘгғӘгӮёгғҠгғ«гҒ®SP-EXAR3гҒ®е‘Ёжіўж•°зү№жҖ§пјҲеӣіпј•пјүгҒЁжҜ”ијғгҒ—гҒҰгҖҒеҗҢгҒҳгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгӮ’дҪҝз”ЁгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒ§гҖҒгғҸгӮігҒ®еҪұйҹҝгӮ’еҸ—гҒ‘гҒ«гҒҸгҒ„дёӯй«ҳйҹіеҹҹгҒ®зү№жҖ§гҒҜгӮҲгҒҸдјјгҒҰгҒ„гӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгӮҸгҒӢгӮӢгҖӮ

гҖҖдҪҺйҹіеҹҹгҒҜгҖҒгғҗгӮ№гғ¬гғ•гҒ®иЁӯиЁҲгҒҢз•°гҒӘгӮӢгҒ®гҒ§пј—пј”еҸ·ж©ҹгҒ®ж–№гҒҢ100Hzд»ҳиҝ‘гҒ«иҶЁгӮүгҒҝгҒҢгҒӮгӮӢгҖӮ

жіЁзӣ®гҒ—гҒҹгҒ„гҒ®гҒҜ1kHzд»ҳиҝ‘гҒ®зү№жҖ§гҒ®йҒ•гҒ„гҒ§гҖҒпј—пј”еҸ·ж©ҹгҒ®ж–№гҒҢиӢҘе№Ігғ¬гӮ№гғқгғігӮ№гҒҢиҗҪгҒЎгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

гҒ“гӮҢгҒҜгғңгғјгғ«еҗёйҹіжқҗгҒ«иҰӢгӮүгӮҢгӮӢе…ұйҖҡгҒ®зү№еҫҙгҒ§гҖҒеҶ…ең§гҒ®еҪұйҹҝгҒҢжҠ‘гҒҲгӮүгӮҢгҒҰгҖҒгҒІгҒҡгҒҝгҒҢжёӣгӮҠгҖҒдёӯйҹіеҹҹгҒ®зү№жҖ§гҒ«е·®гҒҢеҮәгҒҰгҒ„гӮӢгҒЁиҖғгҒҲгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгҒ“гҒ®еӨүеҢ–гҒҜзӯҗдҪ“гҒ®жҢҜеӢ•гҒҢжёӣгӮҠгҖҒзӯҗдҪ“гҒӢгӮүгҒ®дёҚиҰҒиј»е°„гҒҢжҠ‘еҲ¶гҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гӮӮиө·еӣ гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒЁжҖқгҒҶгҖӮгӮҸгҒҡгҒӢгҒӘе·®гҒ§гҒӮгӮӢгҒҢгҖҒгҒ“гҒ®е‘Ёжіўж•°еёҜеҹҹгҒҜиҒҙиҰҡгҒ®ж„ҹеәҰгҒҢй«ҳгҒ„гҒ®гҒ§йҮҚиҰҒгҒӘгҒ®гҒ гҖӮ

гҖҖ15kHzд»ҳиҝ‘гҒ®зү№жҖ§гҒ«гӮӮе·®гҒҢиҰӢгӮүгӮҢгӮӢгҒҢгҖҒй«ҳйҹіеҹҹгҒ§гҒҜгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒ®еҖӢдҪ“е·®гҒ®еҪұйҹҝгӮӮеӨ§гҒҚгҒҸгҒӘгӮӢгҒЁиҖғгҒҲгӮүгӮҢгӮӢгҖӮ

гҖҖ

гҖҖи©ҰиҒҙгӮ’иЎҢгҒҶгҖӮпјҲеҶҷзңҹпј’пј“пјү

е®ҢжҲҗгҒ—гҒҹпј—пј”еҸ·ж©ҹгҒ®йҹігҒҜгҖҒгӮҰгғғгғүгӮігғјгғігғҰгғӢгғғгғҲгҒ®зү№еҫҙгҒҢзҸҫгӮҢгҒҰгҒ„гҒҰгҖҒжҹ”гӮүгҒӢгҒҸгҖҒгҒқгҒ—гҒҰиұҠгҒӢгҒӘйҹігҒ§гҒӮгӮӢгҖӮзү№гҒ«гғңгғјгӮ«гғ«гҖҒгғҗгғӯгғғгӮҜжӣІгҒӘгҒ©гҒ«жңҖйҒ©гҒ гҖӮ

дҪҺйҹігӮӮгҒ“гҒ®гӮөгӮӨгӮәгҒ«гҒ—гҒҰгҒҜиүҜгҒҸдјёгҒігҒҰгҒҠгӮҠгҖҒиүҜиіӘгҒӘдҪҺйҹігҒ§гҒӮгӮӢгҒЁж„ҹгҒҳгӮӢгҖӮгғңгғјгғ«еҗёйҹіжқҗгҒ®иүҜеҘҪгҒӘеҠ№жһңгӮ’зўәиӘҚгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгҒҹгҖӮ

гҖҖгӮӘгғӘгӮёгғҠгғ«гҒ®SP-EXAR3гҒЁжҜ”ијғгҒҷгӮӢгҒЁгҖҒгғҖгӮӨгғҠгғҹгғғгӮҜгҒӘиЎЁзҸҫгҒҜгҒ•гҒҷгҒҢгҒ«жүӢгҒ®иҫјгӮ“гҒ ж§ӢйҖ гҒ®гғҸгӮігӮ’жҢҒгҒӨгӮӘгғӘгӮёгғҠгғ«гҒҢдёҠгҒ гҒҢгҖҒйҹіиіӘзҡ„гҒ«гҒҜпј—пј”еҸ·ж©ҹгҒ®йҹігҒҢж°—гҒ«е…ҘгҒЈгҒҹгҖӮ

пјҲеҶҷзңҹпј’пј”гҖҖгҒ“гҒ®жҜ”ијғи©ҰиҒҙгҒ®гҒҹгӮҒгҒ«SP-EXAR3гҒҜпј’гӮ»гғғгғҲз”Ёж„ҸгҒ—гҒҹгҒ®гҒ пјү

гҖҖ

гҖҖжң¬ж©ҹгҒҜгӮігӮ№гғҲгӮӮгҒӢгҒӢгҒЈгҒҹгҒҢгҖҒгҒҡгҒЈгҒЁйҹіжҘҪгӮ’жҘҪгҒ—гӮҒгӮӢе®ҹз”Ёзҡ„гҒӘдҪңе“ҒгҒЁгҒ—гҒҰе®ҢжҲҗгҒ§гҒҚгҒҹгҖӮ

|

пј•пјҺгҒҠгӮҸгӮҠгҒ« |

гҖҖеҺҹзӮ№еӣһеё°гҒЁгҒ„гҒҶгғҶгғјгғһгҒ§гӮ·гғігғ—гғ«гҒӘгғҗгӮ№гғ¬гғ•ж–№ејҸгҒ®гғҹгғӢгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгӮ·гӮ№гғҶгғ гӮ’иЈҪдҪңгҒ—гҒҹгҒҢгҖҒгӮ„гҒҜгӮҠгҒ“гӮҢгҒҢиҮӘдҪңгҒ®еҺҹзӮ№гҒ§гҒӮгӮӢгҒЁж„ҹгҒҳгӮӢгҖӮгӮ·гғігғ—гғ«гҒ гҒӢгӮүгҒ“гҒқеҫ—гӮүгӮҢгӮӢгғЎгғӘгғғгғҲгҒҢгҒӮгӮӢгҒ®гҒ гҖӮ

зү№гҒ«д»ҠеӣһгҒҜжҶ§гӮҢгҒ®гӮҰгғғгғүгӮігғјгғігғҰгғӢгғғгғҲгӮ’еҘўгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒ§жәҖи¶іеәҰгҒҜдёҖе…ҘгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖгғңгғјгғ«еҗёйҹіжқҗгҒ«гӮҲгӮӢгғҗгӮ№гғ¬гғ•ж–№ејҸгӮӮеҠ№жһңгҒҢеӨ§гҒҚгҒҸгҖҒжң¬ж©ҹгҒ§гҒҜгғҖгӮҜгғҲй–ӢеҸЈгӮ’еӨ§гҒҚгҒҸиЁӯгҒ‘гҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒ§гҖҒдҪҺйҹігҒ®е……е®ҹгҒ«еҜ„дёҺгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгҒ—гҒӢгҒ—гҒӘгҒҢгӮүгҖҒйҹіжҘҪгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰгҒҜгғҗгӮ№гғ¬гғ•ж–№ејҸзү№жңүгҒ®е…ұжҢҜйҹігҒҢж„ҹгҒҳгӮүгӮҢгӮӢгҒ“гҒЁгӮӮгҒӮгӮӢгҒ®гҒҜдәӢе®ҹгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒ“гӮҢгӮ’гҒ•гӮүгҒ«ж”№е–„гҒ§гҒҚгҒӘгҒ„гҒ гӮҚгҒҶгҒӢпјҹгҖҖ

гғ»гғ»гғ»е®ҹгҒҜж–°гҒҹгҒӘиҖғгҒҲгҒҢгҒӮгӮӢгҒ®гҒ гҖӮи©ізҙ°гҒҜж¬ЎеӣһгҖӮ

пјҲ2020.08.16пјү