|

LEGO SPEAKER 第64е ұ вүӘ第63е ұ 第65е ұвү« |

пј¬пјҘпј§пјҜгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгҒ®иЈҪдҪңгҖҖ第64е ұ

|

пј‘пјҺгғҗгӮ№гғ¬гғ•ж–№ејҸеҶҚиҖғ |

гҖҖгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгӮЁгғігӮҜгғӯгғјгӮёгғЈгҒ®ж–№ејҸгҒҜзЁ®гҖ…еӯҳеңЁгҒҷгӮӢгҒҢгҖҒжұәе®ҡзҡ„гҒӘгӮӮгҒ®гҒҜжңӘгҒ й–ӢзҷәгҒ•гӮҢгҒҰгҒҜгҒ„гҒӘгҒ„гҖӮгҒқгӮҢгҒһгӮҢдёҖй•·дёҖзҹӯгҒ§гҒӮгӮӢгҒЁиЁҖгҒҲгӮӢгҖӮ

гҒ—гҒӢгҒ—гҖҒгҒқгҒ®дёӯгҒ§жңҖгӮӮе„ӘгӮҢгҒҹж–№ејҸгҒҜгғҗгӮ№гғ¬гғ•ж–№ејҸгҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒӢгҒЁиҖғгҒҲгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

гҒ“гӮҢгҒҜдё–гҒ®дёӯгҒ®гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгӮ·гӮ№гғҶгғ гҒ§жңҖгӮӮеӨҡгҒҸжҺЎз”ЁгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢж–№ејҸгҒ§гҒӮгӮӢгҒ“гҒЁгҒӢгӮүгӮӮзҗҶи§ЈгҒ§гҒҚгӮӢгҖӮ

гҖҖгғҗгӮ№гғ¬гғ•ж–№ејҸгҒЁгҒҜгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒ®иғҢйқўгҒӢгӮүж”ҫеҮәгҒ•гӮҢгӮӢйҹіең§гӮ’жңүеҠ№гҒ«еҶҚеҲ©з”ЁгҒ—гҒҰгҖҒгғҸгӮігҒ«иЁӯгҒ‘гҒҹзӯ’зҠ¶гҒ®гғҖгӮҜгғҲеҶ…гҒ®з©әж°—гҒ®иіӘйҮҸгҒЁгҖҒгғҸгӮіеҶ…гҒ®з©әж°—гҒ®гғҗгғҚжҖ§гҒЁгҒ®е…ұжҢҜзҸҫиұЎгҒ«гӮҲгӮӢдҪҺйҹіеў—еј·ж–№жі•гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

е…ұжҢҜзҸҫиұЎгҒ§гҒҜдҪҚзӣёгҒҢеҸҚи»ўгҒҷгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶзү№жҖ§гӮ’еҲ©з”ЁгҒ—гҒҰгҖҒжң¬жқҘгҖҒиғҢйқўгҒ«ж”ҫеҮәгҒ•гӮҢгӮӢйҹіең§гҒҜдҪҚзӣёгҒҢйҖҶгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒжү“гҒЎж¶ҲгҒ—гҒӮгҒЈгҒҰгҒ—гҒҫгҒҶгҒЁгҒ„гҒҶе•ҸйЎҢгӮ’е·§гҒҝгҒ«и§ЈжұәгҒ—гҒҹиҰӢдәӢгҒӘжүӢжі•гҒӘгҒ®гҒ гҖӮ

гғҸгӮігҒ«гғҖгӮҜгғҲгӮ’д»ҳгҒ‘гӮӢгҒ гҒ‘гҒ§е®ҹзҸҫгҒ§гҒҚгӮӢе®№жҳ“гҒ•гӮӮгҖҒгӮігӮ№гғҲзҡ„гҒ«еӨ§гҒҚгҒӘгғЎгғӘгғғгғҲгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҒ—гҒӢгҒ—гҒӘгҒҢгӮүгҖҒе…ұжҢҜзҸҫиұЎгӮ’еҲ©з”ЁгҒ—гҒҹж–№жі•гҒ§гҒӮгӮӢгҒҹгӮҒгҖҒеҠ№зҺҮгӮ’йҮҚиҰ–гҒҷгӮҢгҒ°е…ұжҢҜйҹігҒҢиҒһгҒ“гҒҲгҒҰгҒҸгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶе•ҸйЎҢгҒҢгҒӮгӮҠгҖҒгҒ“гҒ®е…ұжҢҜе‘Ёжіўж•°гҒ®иЁӯе®ҡгӮӮйҮҚиҰҒгҒЁгҒӘгӮӢгҖӮ

гҒӨгҒҫгӮҠгҖҒеёёгҒ«гғҖгӮҜгғҲгҒҢгғңгғјгғңгғјгҒЁйіҙгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгӮҸгҒ‘гҒ гҒӢгӮүеҺҹйҹіеҶҚз”ҹгҒ«гҒҜзЁӢйҒ гҒ„гҒЁгӮӮиЁҖгҒҲгӮӢгҒ®гҒ гҖӮ

гҒҫгҒӮгҖҒгҒқгӮҢгҒ§гӮӮдҪҺйҹігҒҢеҮәгҒӘгҒ„гӮҲгӮҠгҒҜиүҜгҒ„гҒ®гҒ§гҖҒе°ҸеһӢгҒ®гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгӮ·гӮ№гғҶгғ гҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҒҜдёҚеӢ•гҒ®ең°дҪҚгӮ’зўәз«ӢгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

гҖҖеүҚзҪ®гҒҚгҒҢй•·гҒҸгҒӘгҒЈгҒҹгҒҢгҖҒд»ҠеӣһгҒҜгҒ“гҒ®гғҗгӮ№гғ¬гғ•ж–№ејҸгҒ«ж–°гҒҹгҒӘжҸҗжЎҲгӮ’гҒ—гҒҰгҒҝгҒҹгҒ„гҖӮ

з ”з©¶гҒ«гҒҜгғҗгӮ№гғ¬гғ•ж–№ејҸгҒ®д»ЈиЎЁж©ҹпј–пј“еҸ·ж©ҹпјҲ第52е ұеҸӮз…§гҖҖеҶҷзңҹпј’пјүгӮ’з”ЁгҒ„гӮӢгҖӮ

|

пј’пјҺжҠҖиЎ“жӨңиЁҺ |

гҖҖеүҚиҝ°гҒ®гғҗгӮ№гғ¬гғ•ж–№ејҸгҒ®е•ҸйЎҢзӮ№гӮ’гҒҫгҒЁгӮҒгӮӢгҒЁ

гҖҖгғ»еҠ№зҺҮгӮ’й«ҳгӮҒгҒҰдҪҺйҹіеў—еј·еҠ№жһңгӮ’йҮҚиҰ–гҒҷгӮӢгҒЁгҖҒе…ұжҢҜйҹігҒҢеј·иӘҝгҒ•гӮҢгҖҒдҪҺйҹігҒ«гӮҜгӮ»гӮ’ж„ҹгҒҳгӮӢгҖӮ

гҖҖ гғ»гғҖгӮҜгғҲгҒ«и©°гӮҒзү©гӮ’гҒҷгӮӢгҒӘгҒ©гҒ—гҒҰгғҖгғігғ—гғүгғҗгӮ№гғ¬гғ•гҒЁгҒ—гҒҰеҠ№зҺҮгӮ’жҠ‘гҒҲгӮҢгҒ°гҖҒгӮҜгӮ»гҒҜдҪҺжёӣгҒ§гҒҚгӮӢгҒҢгҖҒдҪҺйҹігҒ®еў—еј·еҠ№жһңгӮӮдҪҺдёӢгҒҷгӮӢгҖӮ

гҒЁгҒ„гҒЈгҒҹгҒ“гҒЁгҒ«гҒӘгӮӢгҖӮ

иӨҮж•°гҒ®й•·гҒ•гҒ®гғҗгӮ№гғ¬гғ•гғҖгӮҜгғҲгӮ’иЁӯгҒ‘гҒҰгҖҒеҚҳдёҖе‘Ёжіўж•°гҒ®е…ұжҢҜгҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгҖҒиӨҮж•°гҒ®е…ұжҢҜе‘Ёжіўж•°гӮ’жҢҒгҒӨгғҗгӮ№гғ¬гғ•ж–№ејҸгӮ’иЁӯиЁҲгҒ§гҒҚгӮҢгҒ°гҖҒгҒ“гҒ®гӮҜгӮ»гҒҢеҲҶж•ЈгҒ—гҒҰгҖҒеәғгҒ„е‘Ёжіўж•°еёҜеҹҹгҒ®дҪҺйҹігҒ§еў—еј·гҒҢгҒ§гҒҚгҒҰиүҜгҒ„гҒ®гҒ§гҒҜпјҹгғ»гғ»гғ»гҒЁиҖғгҒҲгӮӢгҒҢгҖҒгҒ“гӮҢгҒҜгғҖгғЎгҒӘгҒ®гҒ гҖӮ

е®ҹйҡӣгҒҜиӨҮж•°гҒ®гғҖгӮҜгғҲгҒҢдёҖдҪ“еҢ–гҒ—гҒҹпј‘жң¬гҒ®гғҖгӮҜгғҲгҒЁгҒ—гҒҰдҪңз”ЁгҒ—гҒҰгҒ—гҒҫгҒ„гҖҒзөҗеұҖгҖҒе…ұжҢҜе‘Ёжіўж•°гҒҜеҚҳдёҖгҒЁгҒӘгӮӢгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖгҒқгҒ“гҒ§дёҖиҖғгҖӮ

йҹіжҘҪгҒҢе°ҸйҹійҮҸжҷӮгҒҜдҪҺйҹігҒҢиҒҙгҒ“гҒҲгҒ«гҒҸгҒҸгҒӘгӮӢгҒ®гҒ§гҖҒгғҗгӮ№гғ¬гғ•гҒ®еҠ№зҺҮгҒҜй«ҳгҒ„ж–№гҒҢиүҜгҒ„гҖӮгҒ—гҒӢгҒ—гҖҒеӨ§йҹійҮҸжҷӮгҒҜе…ұжҢҜйҹігҒҢиҖігҒ«гҒӨгҒҸгҒ®гҒ§е…ұжҢҜгӮ’жҠ‘гҒҲгҒҹгҒ„гҖӮ

гҒӨгҒҫгӮҠгҖҒйҹійҮҸгғ¬гғҷгғ«гҒ«еҝңгҒҳгҒҰгғҗгӮ№гғ¬гғ•еҠ№зҺҮгӮ’еҲ¶еҫЎгҒ§гҒҚгӮҢгҒ°зҗҶжғізҡ„гҒӘгғҗгӮ№гғ¬гғ•ж–№ејҸгҒ«иҝ‘гҒҘгҒ‘гӮүгӮҢгӮӢгҒЁиҖғгҒҲгҒҹгҖӮ

гҖҖпј–пј“еҸ·ж©ҹгҒҜгғҗгӮ№гғ¬гғ•гғҖгӮҜгғҲй•·гҒ®иӘҝж•ҙгӮ’е®№жҳ“гҒ«гҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҖҒеҶҷзңҹпј“гҒ®гғҖгӮҜгғҲгӮ’з°ЎеҚҳгҒ«еүҚйқўгҒӢгӮүеҸ–гӮҠеӨ–гҒ—гҒҢгҒ§гҒҚгӮӢж§ӢйҖ гҒЁгҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгҒ“гҒ®з ”究гҒ«гҒҜжү“гҒЈгҒҰд»ҳгҒ‘гҒӘгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖгҒ§гҒҜгҖҒгҒ©гҒ®гӮҲгҒҶгҒ«гҒ—гҒҰгғҗгӮ№гғ¬гғ•еҠ№зҺҮгӮ’йҹійҮҸгҒ§гӮўгӮҜгғҶгӮЈгғ–гҒ«еӨүеҢ–гҒ•гҒӣгӮӢгҒӢпјҹ

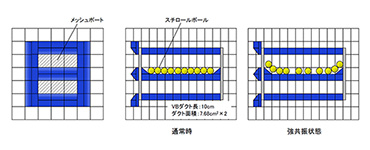

гҒқгҒ“гҒ§гҖҒеӣіпј‘гҒ®гӮҲгҒҶгҒӘж©ҹж§ӢгӮ’иҖғгҒҲгҒҹгҖӮ

гғҗгӮ№гғ¬гғ•гғҖгӮҜгғҲгӮ’пј’жң¬гҒ«гҒ—гҒҰгҒҠгҒҚгҖҒзүҮж–№гҒҜгҒқгҒ®гҒҫгҒҫгҒ§гҖҒгӮӮгҒҶзүҮж–№гҒ«жҠөжҠ—дҪ“гҒЁгҒӘгӮӢгӮ№гғҒгғӯгғјгғ«гғңгғјгғ«гӮ’жҢҝе…ҘгҒҷгӮӢгҖӮ

гҒ“гҒ®гӮ№гғҒгғӯгғјгғ«гғңгғјгғ«гҒҢйЈӣгҒіеҮәгҒ•гҒӘгҒ„гӮҲгҒҶгҒ«гғҖгӮҜгғҲгҒ®еүҚеҫҢгӮ’гғЎгғғгӮ·гғҘLEGOгҒ§еЎһгҒ„гҒ§гҒҠгҒҸгҖӮ

йҹійҮҸгҒ®е°ҸгҒ•гҒӘе ҙеҗҲгҒҜгҖҒгғҖгӮҜгғҲгҒ®е…ұжҢҜгӮӮе°ҸгҒ•гҒ„гҒ®гҒ§гӮ№гғҒгғӯгғјгғ«гғңгғјгғ«гҒҜйқҷжӯўгҒ—гҒҰгҒҠгӮҠгҖҒиЁӯе®ҡгҒ•гӮҢгҒҹе…ұжҢҜе‘Ёжіўж•°гҒ§йҖҡеёёгҒ®гғҗгӮ№гғ¬гғ•гғҖгӮҜгғҲгҒЁгҒ—гҒҰдҪңз”ЁгҒҷгӮӢгҖӮ

йҹійҮҸгҒҢеӨ§гҒҚгҒӘе ҙеҗҲгҒҜгҖҒгғҖгӮҜгғҲгҒ®е…ұжҢҜгҒҢеӨ§гҒҚгҒҸгҒӘгӮҠгҖҒгҒ“гҒ®е…ұжҢҜйҹіең§гҒ§гӮ№гғҒгғӯгғјгғ«гғңгғјгғ«гҒҢ移еӢ•гҒ—гҖҒгғҖгӮҜгғҲгҒ®жҠөжҠ—дҪ“гҒЁгҒ—гҒҰдҪңз”ЁгҒ—гҒҰе…ұжҢҜеҠ№зҺҮгӮ’дҪҺдёӢгҒ•гҒӣгӮӢгҖӮ

гҖҖгӮ№гғҒгғӯгғјгғ«гғңгғјгғ«гҒ®з§»еӢ•еҠӣгҒҢе…ұжҢҜйҹіең§гҒӘгҒ®гҒ§гғҖгӮҜгғҲгӮ’еЎһгҒҗгҒҫгҒ§гҒ®еӨ§гҒҚгҒӘ移еӢ•гҒҜиҰӢиҫјгӮҒгҒӘгҒ„гҒҢгҖҒеҶ…йғЁгҒ®гӮ№гғҒгғӯгғјгғ«гғңгғјгғ«гҒҢиәҚгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒй–“йҒ•гҒ„гҒӘгҒҸзүҮж–№гҒ®гғҖгӮҜгғҲгҒ®е…ұжҢҜеҠ№зҺҮгҒҜдҪҺдёӢгҒҷгӮӢгҖӮгҒ“гҒ®зөҗжһңгҖҒеӨ§йҹійҮҸжҷӮгҒ«гҒҜгғҗгӮ№гғ¬гғ•гғҖгӮҜгғҲгҒӢгӮүгҒ®е…ұжҢҜйҹіең§гҒҢзӣёеҜҫзҡ„гҒ«дҪҺдёӢгҒ—гҒҰгҖҒгғҗгӮ№гғ¬гғ•ж–№ејҸгҒ®е…ұжҢҜйҹігҒ®гӮҜгӮ»гӮ’дҪҺжёӣгҒҷгӮӢгҒЁгҒЁгӮӮгҒ«гҖҒгғҖгӮҜгғҲгҒ®ж–ӯйқўз©ҚгҒҢе°‘гҒӘгҒҸгҒӘгҒЈгҒҹгӮҲгҒҶгҒ«гҒөгӮӢгҒҫгҒҶгҒ“гҒЁгҒ§е…ұжҢҜе‘Ёжіўж•°гҒҢгҖҒгӮҲгӮҠдҪҺгҒ„е‘Ёжіўж•°гҒ«з§»еӢ•гҒҷгӮӢгҖӮ

гҖҖ

гҖҖгғ»гғ»гғ»гҒЁгҒ„гҒҶд»•зө„гҒҝгҒӘгҒ®гҒ гҒҢгҖҒжң¬еҪ“гҒ«гғңгғјгғ«гҒҢ移еӢ•гҒҷгӮӢгҒ»гҒ©гҒ®з©әж°—жөҒйҮҸгҒҢеҫ—гӮүгӮҢгӮӢгҒ®гҒӢпјҹ

гғЎгғғгӮ·гғҘLEGOгҒ®ж°—жөҒжҠөжҠ—гҒ§гҖҒгҒқгӮӮгҒқгӮӮгҒ®гғҗгӮ№гғ¬гғ•еҠ№зҺҮгҒҢдҪҺдёӢгҒ—гҒҰгҒ—гҒҫгӮҸгҒӘгҒ„гҒӢпјҹ

дёҚиҮӘ然гҒӘгғҗгӮ№гғ¬гғ•йҹігҒ«гҒӘгӮүгҒӘгҒ„гҒӢпјҹ

гҒӘгҒ©гҒӘгҒ©гҖҒз–‘еҝөгҒҜе°ҪгҒҚгҒӘгҒ„гҖӮ

гҖҖгҒЁгҒ«гҒӢгҒҸйҖ гҒЈгҒҰзўәгҒӢгӮҒгӮҲгҒҶгҖӮгҒқгӮҢгҒ“гҒқгҒҢLEGOгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгҒ®зңҹйӘЁй ӮгҒӘгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҒӘгҒҠгҖҒгҒ“гҒ®ж–°ж–№ејҸгӮ’гҖҢгғҗгғӘгӮўгғ–гғ«гғ»гғҗгӮ№гғ¬гғ•ж–№ејҸгҖҚгҒЁе‘јз§°гҒ—гҒҹгҒ„гҖӮ

гҖҖжң¬ж–№ејҸгҒ§йҮҚиҰҒгҒӘгғқгӮӨгғігғҲгҒҜгҖҒгғҖгӮҜгғҲдёӯгҒ«е…ҘгӮҢгӮӢгӮ№гғҒгғӯгғјгғ«гғңгғјгғ«гҒ®йҒёе®ҡгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

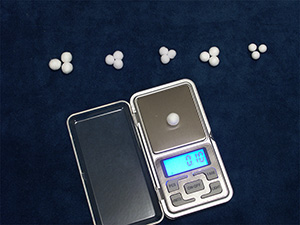

и»ҪгҒҸгҖҒгҒӮгӮӢзЁӢеәҰгҒ®еӨ§гҒҚгҒ•гҒҢеҝ…иҰҒгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒж°—жөҒгҒ§еҚҒеҲҶгҒ«иәҚгӮүгҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°еҠ№жһңгҒҢеҮәгҒӘгҒ„гҒ—гҖҒе°ҸгҒ•гҒҷгҒҺгӮӢгҒЁгғЎгғғгӮ·гғҘгҒӢгӮүйЈӣгҒіеҮәгҒҰгҒ—гҒҫгҒҶгҖӮгҒӢгҒЁгҒ„гҒЈгҒҰгғЎгғғгӮ·гғҘгӮ’зҙ°гҒӢгҒҸгҒ—гҒҷгҒҺгӮӢгҒЁгҖҒгҒ“гӮҢгҒҢж°—жөҒжҠөжҠ—гҒ«гҒӘгӮӢгҖӮ

гҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒгғЎгғғгӮ·гғҘгҒ«гҒҜй–ӢеҸЈ6гҺңж јеӯҗгҒ®гғ‘гғҚгғ«LEGOгғ–гғӯгғғгӮҜгӮ’дҪҝз”ЁгҒ—гҖҒ8пҪһ10гҺңзӣҙеҫ„гҒ®гғңгғјгғ«гӮ’йҒёе®ҡгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гҒ—гҒҹгҖӮ

гҖҖгӮ№гғҒгғӯгғјгғ«гғңгғјгғ«гҒ®д»–гҒ«гҖҒз¶ҝзҗғгҖҒгғ•гӮ§гғ«гғҲгғңгғјгғ«гӮӮи©ҰгҒ—гҒҰгҒҝгҒҹгҒ®гҒ гҒҢгҖҒгҒ“гӮҢгӮүгҒ®з№Ҡз¶ӯиЈҪгғңгғјгғ«гҒҜж„ҸеӨ–гҒ«иіӘйҮҸгҒҢгҒӮгӮҠгҖҒз№Ҡз¶ӯгҒҢзөЎгӮҖгҒ®гҒ§дёҚйҒ©гҒЁеҲӨж–ӯгҒ•гӮҢгҒҹгҖӮпјҲеҶҷзңҹпј”пјү

гӮ№гғҒгғӯгғјгғ«гғңгғјгғ«гҒҜ8гҺңеҫ„гҒЁ10гҺңеҫ„гӮ’з”Ёж„ҸгҒ—гҒҹгҒҢгҖҒ8гҺңеҫ„гҒ§гҒҜ0.01gд»ҘдёӢгҒЁеҶҷзңҹпј”гҒ®жё¬е®ҡеҷЁгҒ®жё¬е®ҡйҷҗз•Ңд»ҘдёӢгҒЁгҒӘгӮҠгҖҒеҚҒеҲҶгҒ«и»ҪгҒҸгҖҒйқҷйӣ»ж°—гҒ®е•ҸйЎҢгҒҜгҒӮгӮӢгҒҢдҪҝз”ЁеҸҜиғҪгҒЁеҲӨж–ӯгҒ—гҒҹгҖӮ

зӣҙеҫ„гҒҜ8mmгҒЁ10гҺңгӮ’ж··еңЁгҒ—гҒҰгғ©гғігғҖгғ гҒӘдҪңз”ЁгӮ’жңҹеҫ…гҒ—гҒҹгҒ„гҖӮ

гҖҖ

|

пј“пјҺиЁӯиЁҲ |

гҖҖд»ҠеӣһгҒ®пј–пј“еҸ·ж©ҹж”№йҖ гҒ«гҒӮгҒҹгӮҠгҖҒгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгӮӮдәӨжҸӣгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гҒ—гҒҹгҖӮ

гӮӮгҒЁгӮӮгҒЁпј–пј“еҸ·ж©ҹгҒҜгғүгғғгӮ«гғ–гғ«гғҰгғӢгғғгғҲж–№ејҸгҒЁз§°гҒ—гҒҰгғҗгғғгғ•гғ«гғ‘гғҚгғ«гҒ®дәӨжҸӣгӮ’е®№жҳ“гҒ«гҒ—гҒҰгҖҒгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒ®зҪ®жҸӣгҒҢгҒ—гӮ„гҒҷгҒ„гӮ·гӮ№гғҶгғ гҒӘгҒ®гҒ гҖӮ

жң¬ж©ҹгҒ§дҪҝз”ЁгҒҷгӮӢгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒҜFOSTEXгҒ®ж–°дҪңFE103NVгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮпјҲеҶҷзңҹпј•пјү

ж–°гҒҹгҒӘиҮӘдҪңгҒ®е®ҡз•ӘгҒЁгҒӘгӮӢ10cmгғ•гғ«гғ¬гғігӮёгғҰгғӢгғғгғҲгҒ§гҒӮгӮӢгҒҢгҖҒи©•еҲӨгҒҢиүҜгҒ„гҒ®гҒ§дҪҝгҒЈгҒҰгҒҝгҒҹгҒӢгҒЈгҒҹгҒ®гҒ гҖӮй»’гҒ„гғ•гғ¬гғјгғ гҒЁзңҹгҒЈзҷҪгҒӘгӮігғјгғігҒҢгҒӘгҒӢгҒӘгҒӢгӮ«гғғгӮіиүҜгҒҸгҖҒгғҒгғјгғ—гҒӘгӮӨгғЎгғјгӮёгҒҢз„ЎгҒ„гҖӮпјҲгӮӮгҒЈгҒЁгӮӮдҫЎж јгӮӮй«ҳгҒ„гҒҢпјү

гҖҖ

пјңFE103NVгҖҖдё»гҒӘд»•ж§ҳпјһ

гҖҖгҖҖгғ» еҪўејҸпјҡ10cmгғ•гғ«гғ¬гғігӮё

гҖҖгҖҖгғ» жҢҜеӢ•жқҝжқҗиіӘпјҡгғҡгғјгғ‘гғјгӮігғјгғіпјҲйқһжңЁжқҗгғ‘гғ«гғ—пјү

гҖҖгҖҖгғ» гғһгӮ°гғҚгғғгғҲпјҡгғ•гӮ§гғ©гӮӨгғҲ

гҖҖгҖҖгғ» гӮӨгғігғ”гғјгғҖгғігӮ№пјҡ8О©

гҖҖгҖҖгғ» еҮәеҠӣйҹіең§гғ¬гғҷгғ«пјҡ88.5dB

гҖҖгҖҖгғ» жңҖеӨ§е…ҘеҠӣпјҡ15W

гҖҖгҖҖгғ» жңҖдҪҺе…ұжҢҜе‘Ёжіўж•°пјҡ91.8Hz

гҖҖгҖҖгғ» Qtsпјҡ0.46

гҖҖгҖҖгғ» иіӘйҮҸпјҡ566g

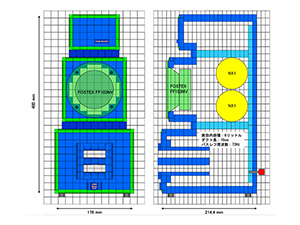

гҖҖиЁӯиЁҲгҒ—гҒҹпј—пј•еҸ·ж©ҹгҒ®ж§ӢйҖ еӣігӮ’еӣіпј’гҒ«зӨәгҒҷгҖӮ

гғҗгғӘгӮўгғ–гғ«гғ»гғҗгӮ№гғ¬гғ•гғҖгӮҜгғҲгӮ’иЈ…зқҖгҒ—гҒҹеҶ…е®№з©Қзҙ„6гғӘгғғгғҲгғ«гҒ®гӮЁгғігӮҜгғӯгғјгӮёгғЈгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

2жң¬гҒ®гғҖгӮҜгғҲй•·гҒҜ10cmгҒ§гҖҒ2жң¬еҗҲгӮҸгҒӣгҒҰгғҗгӮ№гғ¬гғ•е…ұжҢҜе‘Ёжіўж•°гҒҜзҙ„73HzгҒЁиЁҲз®—гҒ—гҒҹгҖӮ

еҶ…йғЁгҒ«гҒҜеҗёйҹіжқҗгҒ®зЎ¬ејҸгғҶгғӢгӮ№гғңгғјгғ«гҖҢзҶҹжҲҗгғңгғјгғ«гҖҚгӮ’пј’еҖӢжҢҝе…ҘгҒҷгӮӢгҖӮ

гғҮгӮ¶гӮӨгғізҡ„гҒ«гҒҜгӮӘгғӘгӮёгғҠгғ«гҒ®пј–пј“еҸ·ж©ҹгӮ’иёҸиҘІгҒ—гҒҰгҖҒгғҗгғғгғ•гғ«гҒ®гӮөгӮӨгғҗгғјгӮ°гғӘгғјгғігӮЁгғғгӮёгҒҢгғқгӮӨгғігғҲгҒӘпј“BOXгӮ№гӮҝгӮӨгғ«гҒ®зү№еҫҙзҡ„гҒӘгғҸгӮігҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҒ“гҒ®пј“BOXгҒҜгғҮгӮ¶гӮӨгғійқўгҒ гҒ‘гҒ§гҒӘгҒҸгҖҒгғҸгӮігҒ®еј·еәҰгӮ’еҗ‘дёҠгҒҷгӮӢзӣ®зҡ„гӮӮгҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖ

пјңпј—пј•еҸ·ж©ҹгҖҖеҹәжң¬д»•ж§ҳпјһ

гҖҖгҖҖгғ» ж–№ејҸпјҡгғҗгғӘгӮўгғ–гғ«гғ»гғҗгӮ№гғ¬гғ•ж–№ејҸгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгӮ·гӮ№гғҶгғ

гҖҖгҖҖгғ» зө„гҒҝз«ӢгҒҰж–№жі•пјҡгғӣгғӘгӮҫгғігӮҝгғ«гӮҝгӮӨгғ—пјҲж°ҙе№ізө„гҒҝз«ӢгҒҰпјү

гҖҖгҖҖгғ» гӮЁгғігӮҜгғӯгғјгӮёгғЈж–№ејҸпјҡгӮўгӮҜгғҶгӮЈгғ–еҸҜеӨүгғҗгӮ№гғ¬гғ•еһӢ

гҖҖгҖҖгғ» дҪҝз”ЁгғҰгғӢгғғгғҲпјҡFOSTEX FE103NVгҖҖ10cmгғҡгғјгғ‘гғјгӮігғјгғігғ•гғ«гғ¬гғігӮё

гҖҖгҖҖгғ» еӨ–еҪўеҜёжі•пјҡW176mmгҖҖH400mmгҖҖD214.4mm

гҖҖгҖҖгғ» е®ҹеҠ№еҶ…е®№з©Қпјҡзҙ„6гғӘгғғгғҲгғ«

гҖҖгҖҖгғ» гғҗгӮ№гғ¬гғ•гғҖгӮҜгғҲй•·пјҡ100mm

гҖҖгҖҖгғ» гғҗгӮ№гғ¬гғ•е…ұжҢҜе‘Ёжіўж•°пјҡ73Hzд»ҘдёӢпјҲйҹіең§еҸҜеӨүпјү

гҖҖгҖҖгғ» гӮ·гӮ№гғҶгғ гӮӨгғігғ”гғјгғҖгғігӮ№пјҡ8О©

|

пј”пјҺеҲ¶дҪң |

гҖҖжң¬ж©ҹгҒҜж”№йҖ дҪңе“ҒгҒӘгҒ®гҒ§иЈҪдҪңдҪңжҘӯгҒҜз°ЎеҚҳгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҒҫгҒҡгҖҒгғүгғғгӮ«гғ–гғ«гғҰгғӢгғғгғҲж–№ејҸгҒ®дәӨжҸӣз”Ёгғҗгғғгғ•гғ«гғ‘гғҚгғ«гҒ«ж–°гҒ—гҒ„гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгӮ’иЈ…зқҖгҒҷгӮӢгҖӮпјҲеҶҷзңҹпј–гҖҒпј—пјү

гӮӮгҒЁгӮӮгҒЁFOSTEXгҒ®FF105WKгҒҢд»ҳгҒ„гҒҰгҒ„гҒҹдәӨжҸӣз”Ёгғ‘гғҚгғ«гҒҢгҒӮгҒЈгҒҹгҒ®гҒ§гҖҒз©ҙдҪҚзҪ®гӮӮеҗҢж§ҳгҒ§з°ЎеҚҳгҒ«еҸ–гӮҠд»ҳгҒ‘гҒ§гҒҚгҒҹгҖӮ

гҖҖжң¬ж©ҹгҒ®гӮӯгғјгғ‘гғјгғ„гҒ§гҒӮгӮӢгғҗгғӘгӮўгғ–гғ«гғ»гғҗгӮ№гғ¬гғ•гғҖгӮҜгғҲгӮ’иЈҪдҪңгҒҷгӮӢгҖӮпјҲеҶҷзңҹпјҳпјү

еҶҷзңҹгҒ§гҒҜдёҠдёӢгҒ®гғҖгӮҜгғҲгҒ«гӮ№гғҒгғӯгғјгғ«гғңгғјгғ«гӮ’жҢҝе…ҘгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒҢгҖҒгҒ“гӮҢгҒҜе®ҹйЁ“гҒ®гҒҹгӮҒгҒ§гҖҒе®ҹйҡӣгҒҜдёҠеҒҙгҒ®гғҖгӮҜгғҲгҒ«гҒ®гҒҝгғңгғјгғ«гӮ’жҢҝе…ҘгҒҷгӮӢгҖӮ

еј·еӣәгҒӘж§ӢйҖ гҒЁгҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ«гғ—гғ¬гғјгғҲгғ–гғӯгғғгӮҜгӮ’дҪҝз”ЁгҒ—гҒҰгҒҠгӮҠгҖҒгҒ“гӮҢгҒ гҒ‘гҒ§е·ҰеҸігҒ§500еҖӢд»ҘдёҠгҒ®LEGOгғ–гғӯгғғгӮҜгӮ’дҪҝгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

еҶҷзңҹпјҷгҖҒпј‘пјҗгҒ«зӨәгҒҷгӮҲгҒҶгҒ«гӮӘгғӘгӮёгғҠгғ«гҒ®гғҺгғјгғһгғ«гғҖгӮҜгғҲгҒЁдәӨжҸӣгҒ§гҒҚгӮӢгӮөгӮӨгӮәгҒ®гғЎгғғгӮ·гғҘд»ҳгҒҚпј’гғҖгӮҜгғҲж§ӢйҖ гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҒӘгҒҠгҖҒгӮӘгғӘгӮёгғҠгғ«гҒ®гғҖгӮҜгғҲй•·гӮӮеҗҢж§ҳгҒ«10cmгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖ

гӮӘгғӘгӮёгғҠгғ«гғҖгӮҜгғҲгҒЁгҒ®жҜ”ијғпј‘

гӮӘгғӘгӮёгғҠгғ«гғҖгӮҜгғҲгҒЁгҒ®жҜ”ијғпј’

гҖҖпј–пј“еҸ·ж©ҹгҒ®гғҗгғғгғ•гғ«гғ‘гғҚгғ«гӮ’дәӨжҸӣгҒҷгӮӢгҖӮпјҲеҶҷзңҹпј‘пј‘пјү

еҗёйҹіжқҗгҒ®гғҶгғӢгӮ№гғңгғјгғ«пј’еҖӢгҒҜеӣәе®ҡгҒҜгҒ—гҒӘгҒ„гҒ§еҶ…йғЁгҒ«гҒ“гӮҚгҒҢгҒҷгҖӮ

ж–°дҪңгҒ®гғҗгӮ№гғ¬гғ•гғҖгӮҜгғҲгӮ’иЈ…зқҖгҒ—гҒҰиЈҪдҪңе®ҢдәҶгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮпјҲеҶҷзңҹпј‘пј’пјү

гҖҖ

|

пј•пјҺи©•дҫЎгҒЁи©ҰиҒҙ |

гҖҖгғҗгғғгғ•гғ«гғ‘гғҚгғ«дәӨжҸӣеҫҢгҒ®ж„ҸеҢ гҒҜзҷҪгҒ„гӮігғјгғігҒҢй®®гӮ„гҒӢгҒ§гғўгғҖгғігҒ§гӮ№гғһгғјгғҲгҒӘеҚ°иұЎгҒ®гғўгғҮгғ«гҒ«гҒӘгҒЈгҒҹгҖӮзү№еҫҙгҒ®гғҗгӮ№гғ¬гғ•гғҖгӮҜгғҲгҒҜз°ЎеҚҳгҒ«дәӨжҸӣгҒ§гҒҚгӮӢд»•ж§ҳгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҒ“гӮҢгҒ§гҖҒжҜ”ијғи©ҰиҒҙгҖҒиӘҝж•ҙе®ҹйЁ“гӮ’е®№жҳ“гҒ«иЎҢгҒҶгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгӮӢгҖӮгҒ•гҒӮгҖҒгҒ©гӮ“гҒӘйҹігҒҢгҒҷгӮӢгҒӢжҘҪгҒ—гҒҝгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮпјҲеҶҷзңҹпј‘пј“пјү

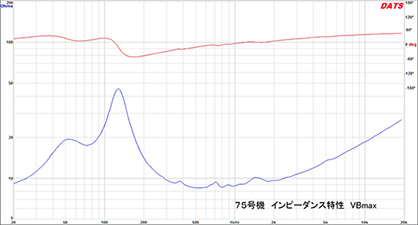

гҖҖгҒҫгҒҡгҒҜгғҗгӮ№гғ¬гғ•гғҖгӮҜгғҲгӮ’дәӨжҸӣгҒ—гҒӘгҒҢгӮүгӮӨгғігғ”гғјгғҖгғігӮ№зү№жҖ§гӮ’жё¬е®ҡгҒ—гҒҰгҒҝгӮӢгҖӮ

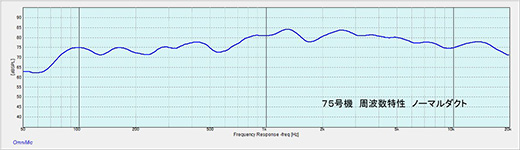

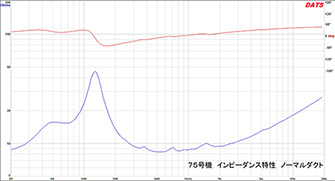

еӣіпј“гҒ«зӨәгҒҷгҖҒгҒҹгҒ гҒ®зӯ’гҒ§гҒӮгӮӢгғҺгғјгғһгғ«гғҖгӮҜгғҲгҒ§гҒҜгғҗгӮ№гғ¬гғ•е‘Ёжіўж•°гҒҜ70HzгҒҸгӮүгҒ„гҒ§гҒӮгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгӮҸгҒӢгӮӢгҖӮ

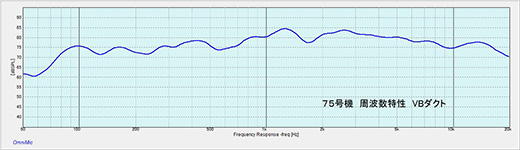

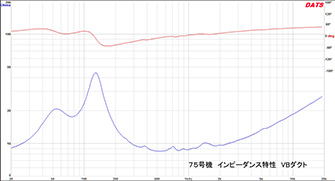

гғҗгғӘгӮўгғ–гғ«гғ»гғҗгӮ№гғ¬гғ•гғҖгӮҜгғҲпјҲеӣіпј”гҖҖVBгғҖгӮҜгғҲгҒЁиЎЁиЁҳпјүгҒ§гҒҜгҖҒе…ұжҢҜе‘Ёжіўж•°гҒҢе°‘гҒ—дёҠгҒҢгҒЈгҒҰ75HzгҒҸгӮүгҒ„гҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгҒ“гӮҢгҒҜгҒ»гҒјиЁӯиЁҲеҖӨгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гғҗгғӘгӮўгғ–гғ«гғ»гғҗгӮ№гғ¬гғ•гғҖгӮҜгғҲгҒ§гҒ®гғЎгғғгӮ·гғҘгӮ«гғҗгғјгҒ®ж°—жөҒжҠөжҠ—гҒ®еҪұйҹҝгҒҜз„ЎгҒҸгҖҒжӯЈеёёгҒ«гғҖгӮҜгғҲгҒ®е…ұжҢҜзҠ¶ж…ӢгҒҢеҫ—гӮүгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгӮҸгҒӢгӮӢгҖӮ

гӮӨгғігғ”гғјгғҖгғігӮ№зү№жҖ§пјҲгғҺгғјгғһгғ«гғҖгӮҜгғҲпјү

гӮӨгғігғ”гғјгғҖгғігӮ№зү№жҖ§пјҲVBгғҖгӮҜгғҲпјү

гҖҖгҒ“гҒ“гҒ§жӮ©гӮ“гҒ гҒ®гҒҢгғҗгғӘгӮўгғ–гғ«гғ»гғҗгӮ№гғ¬гғ•гғҖгӮҜгғҲгҒ®и©•дҫЎгӮ’гҒ©гҒҶгӮ„гҒЈгҒҰиЎҢгҒҶгҒӢгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҒ“гҒ®гғҖгӮҜгғҲгҒҜдёӯгҒ®гӮ№гғҒгғӯгғјгғ«гғңгғјгғ«гҒҢеӢ•гҒҸгҒҗгӮүгҒ„гҒ®ж°—жөҒгҒҢз”ҹгҒҳгҒӘгҒ„гҒЁеӢ•дҪңгҒ—гҒӘгҒ„гҖӮ

гҒ—гҒӢгҒ—гҖҒгҒқгӮҢгҒҜгҒӢгҒӘгӮҠгҒ®йҹійҮҸгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒгӮӨгғігғ”гғјгғҖгғігӮ№жё¬е®ҡгҒӘгҒ©гҒ®иЁҲжё¬гҒ§гҒҜеӨ§йҹійҮҸгҒҜеҮәгҒӣгҒӘгҒ„гҒ—гҖҒгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгӮ’з—ӣгӮҒгҒҰгҒ—гҒҫгҒҶгҖӮ

гҒқгҒ“гҒ§гҖҒгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгӮ·гӮ№гғҶгғ е…ЁдҪ“гӮ’дёҠеҗ‘гҒҚгҒ«иЁӯзҪ®гҒ—гҒҰгҖҒдёӯгҒ®гӮ№гғҒгғӯгғјгғ«гғңгғјгғ«гҒҢе®Ңе…ЁгҒ«гғҖгӮҜгғҲгӮ’еЎһгҒ„гҒ зҠ¶ж…ӢпјҲVBmaxпјүгӮ’з–‘дјјзҡ„гҒ«з”ҹгҒҳгҒ•гҒӣгҖҒжё¬е®ҡгҒҷгӮӢж–№жі•гӮ’иҖғгҒҲгҒҹгҖӮ

еӣіпј•гҒ«зӨәгҒҷVBmaxгҒ§гҒҜеӣіпј”гҒЁжҜ”ијғгҒ—гҒҰгӮӨгғігғ”гғјгғҖгғігӮ№зү№жҖ§гҒ«еӨүеҢ–гҒҢз”ҹгҒҳгҒҰгҒҠгӮҠгҖҒгғҗгӮ№гғ¬гғ•е…ұжҢҜе‘Ёжіўж•°гҒҢ5HzзЁӢеәҰдҪҺдёӢгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгӮҸгҒӢгӮӢгҖӮ

гҒҫгҒҹгҖҒе…ұжҢҜгҒ®QеҖӨгӮӮиӢҘе№ІжҠ‘гҒҲгӮүгӮҢгҒҹгӮҲгҒҶгҒ§гҖҒгғҖгғігғ—гғүгғҗгӮ№гғ¬гғ•гҒ®зү№жҖ§гҒ«иҝ‘гҒҘгҒ„гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

гҖҖгҒ“гҒ®VBmaxгҒҜз–‘дјјзҡ„гҒӘжңҖеӨ§еӢ•дҪңзҠ¶ж…ӢгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒе®ҹйҡӣгҒ®гғӘгӮ№гғӢгғігӮ°йҹіең§гҒ§гҒҜгҒ“гҒ“гҒҫгҒ§гҒ®еӨүеҢ–гҒҜз”ҹгҒҳгҒӘгҒ„гҖӮжӯЈзӣҙгҒӘгҒЁгҒ“гӮҚгҖҒеҠ№жһңгҒҜгҒ“гӮ“гҒӘгӮӮгҒ®гҒӢпјҹгҖҖгҒЁгҒ„гҒҶж„ҹжғігҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҒ—гҒӢгҒ—гҒӘгҒҢгӮүгҖҒгҒ“гҒ®жё¬е®ҡгҒҜгғ‘гғғгӮ·гғ–гҒӘгӮӮгҒ®гҒ§гҖҒе®ҹйҡӣгҒ«гҒҜгғҗгӮ№гғ¬гғ•гҒ®зү№жҖ§еӨүеҢ–гҒҢгғӘгӮ№гғӢгғігӮ°жҷӮгҒ®йҹіең§гҒ«еҝңгҒҳгҒҰгҖҒгғҖгӮӨгғҠгғҹгғғгӮҜгҒ«иө·гҒҚгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒҢгғқгӮӨгғігғҲгҒӘгҒ®гҒ гҖӮ

гҒ“гӮҢгҒҫгҒ§гҒ«гҒӘгҒ„гҖҒгӮўгӮҜгғҶгӮЈгғ–гҒӘгғҗгӮ№гғ¬гғ•гғҖгӮҜгғҲгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒгҒқгҒ®еҠ№жһңгҒҜеҫ—гӮүгӮҢгӮӢгӮӮгҒ®гҒЁжңҹеҫ…гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

е‘Ёжіўж•°зү№жҖ§гӮӮжё¬е®ҡгҒ—гҒҰгҒҝгҒҹгҖӮпјҲеӣіпј–гҖҒпј—пјү

гғҺгғјгғһгғ«гғҖгӮҜгғҲгҒЁгғҗгғӘгӮўгғ–гғ«гғ»гғҗгӮ№гғ¬гғ•гғҖгӮҜгғҲгҒ§гҒ»гҒЁгӮ“гҒ©йҒ•гҒ„гҒҜиҰӢгӮүгӮҢгҒӘгҒ„гҖӮ

гҒ“гҒ®жё¬е®ҡжқЎд»¶гҒ§гҒҜйҹіең§гҒҢе°ҸгҒ•гҒ„гҒ®гҒ§гӮ№гғҒгғӯгғјгғ«гғңгғјгғ«гҒ«еӢ•гҒҚгҒҜгҒӘгҒҸгҖҒгғҗгғӘгӮўгғ–гғ«еӢ•дҪңгҒҜгҒ—гҒҰгҒ„гҒӘгҒ„гҖӮгҒ—гҒӢгҒ—гҖҒгҒ“гҒ®зөҗжһңгҒӢгӮүгғҗгғӘгӮўгғ–гғ«гғ»гғҗгӮ№гғ¬гғ•гғҖгӮҜгғҲгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгӮӮгҖҒгғҗгӮ№гғ¬гғ•еҠ№жһңгҒҢйҒ©еҲҮгҒ«гҒӮгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’зўәиӘҚгҒ§гҒҚгӮӢгҖӮ

гҖҖгҒ•гҒҰгҖҒжңҖеӨ§гҒ®жҮёеҝөдәӢй …гҒҜ

гҖҢжң¬еҪ“гҒ«йҹіең§гҒ§гӮ№гғҒгғӯгғјгғ«гғңгғјгғ«гҒҢиәҚгӮӢгҒ®гҒӢпјҹгҖҚ

гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҒ“гӮҢгҒҢеӢ•гҒӢгҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°ж„Ҹе‘ігҒҢз„ЎгҒ„гҖӮ

е®ҹгҒҜеҶҷзңҹпј”гҒ«зӨәгҒ—гҒҹпј•зЁ®йЎһгҒ®гғңгғјгғ«гҒҜе®ҹйҡӣгҒ«и©ҰгҒ—гҒҰжңҖйҒ©гҒӘгӮӮгҒ®гӮ’йҒёжҠһгҒ—гҒҹгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гғ•гӮ§гғ«гғҲгғңгғјгғ«гӮ„з¶ҝзҗғгҒҜиіӘйҮҸгҒҢгҒӮгӮҠгҖҒз№Ҡз¶ӯгҒҢзөЎгӮҖгҒҹгӮҒгҒҫгҒЈгҒҹгҒҸеӢ•гҒӢгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҖӮ

гӮ№гғҒгғӯгғјгғ«гғңгғјгғ«гҒ§гҒҜ8mmеҫ„гҒ®гӮӮгҒ®гӮ’гғҗгӮ№гғ¬гғ•гғҖгӮҜгғҲеҶ…йғЁгҒ«ж•·гҒҚи©°гӮҒгҒҹгҒЁгҒ“гӮҚгҖҒзўәгҒӢгҒ«дҪҺйҹігҒ®гғҖгӮҜгғҲеҶ…ж°—жөҒгҒ§жҢҜеӢ•гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢиҰіеҜҹгҒ•гӮҢгҒҹгҖӮгҒ—гҒӢгҒ—гҖҒеӢ•гҒҚгҒҢдёҚеҚҒеҲҶгҒ§гҖҒеҠ№жһңгҒҢе°‘гҒӘгҒ„гҒЁеҲӨж–ӯгҒ•гӮҢгӮӢгҖӮ

10гҺңеҫ„гҒ®гӮӮгҒ®гҒҜж°—жөҒжҠөжҠ—гҒҢеӨ§гҒҚгҒҸгҖҒеӢ•гҒҚгҒҜгҒӮгӮӢгҒҢиіӘйҮҸгӮӮеӨ§гҒҚгҒ„гҒ®гҒ§гҒқгҒ®еӢ•гҒҚгҒҜз·©ж…ўгҒЁгҒӘгӮӢгҖӮ

гҒҫгҒҹгҖҒгғҖгӮҜгғҲеҶ…гҒ«е…ҘгӮҢгӮӢгғңгғјгғ«гҒ®йҮҸгҒ«гӮӮйҒ©еҖӨгҒҢеӯҳеңЁгҒҷгӮӢгӮҲгҒҶгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖи©ҰиЎҢйҢҜиӘӨгҒ®зөҗжһңгҖҒ8гҺңеҫ„гҒЁ10гҺңеҫ„гҒ®гғңгғјгғ«гӮ’пј“еҜҫпј‘зЁӢеәҰгҒ§ж··еңЁгҒ—гҒҰгҖҒгғҖгӮҜгғҲеҶ…еә•йқўгҒ«пјҳеүІзЁӢеәҰжҢҝе…ҘгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢиүҜгҒ„гӮҲгҒҶгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҒ“гҒ®зҠ¶ж…ӢгҒ§гҒҜеӨ§йҹійҮҸжҷӮгҒ«гӮ№гғҒгғӯгғјгғ«гғңгғјгғ«гҒ®еӨ§гҒҚгҒӘеӢ•гҒҚгҒҢиҰіеҜҹгҒ•гӮҢгҖҒдҪҺйҹігҒ®гӮўгӮҝгғғгӮҜжҷӮгҒ«гҒҜгғңгғјгғ«гҒҢеүҚйқўгҒ®гғЎгғғгӮ·гғҘгҒ«жҝҖзӘҒгҒҷгӮӢе ҙеҗҲгӮӮгҒӮгҒЈгҒҹгҖӮ

гӮӮгҒЎгӮҚгӮ“гҖҒгҒ“гҒ®зҸҫиұЎгҒҜи©ҰиҒҙйҹійҮҸгҒ«гӮҲгӮӢгӮҸгҒ‘гҒ гҒҢгҖҒйҖҡеёёгҒ®гғӘгӮ№гғӢгғігӮ°йҹійҮҸгҒ§гӮӮгғңгғјгғ«гҒ®з§»еӢ•зҸҫиұЎгҒҜеҚҒеҲҶгҒ«иҰіеҜҹгҒ•гӮҢгҒҹгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖи©ҰиҒҙгӮ’иЎҢгҒҶгҖӮ

жӯЈзӣҙгҒ«иЁҖгҒЈгҒҰгҖҒж®ӢеҝөгҒӘгҒҢгӮүгғҗгғӘгӮўгғ–гғ«гғ»гғҗгӮ№гғ¬гғ•гҒ®еҠ№жһңгҒҜиүҜгҒҸгӮҸгҒӢгӮүгҒӘгҒ„гҖӮ

йҹійҮҸгҒ®еӨ§гҒҚгҒӘжҷӮгҒ«гҒ®гҒҝеӢ•дҪңгҒҷгӮӢжң¬ж–№ејҸгҒҜжҜ”ијғи©ҰиҒҙгҒҢжҘөгӮҒгҒҰеӣ°йӣЈгҒӘгҒ®гҒ гҖӮ

жё¬е®ҡгҒ—гӮҲгҒҶгҒ«гӮӮгҖҒйҹійҮҸгғ¬гғҷгғ«гӮ’еӨүгҒҲгҒӘгҒҢгӮүгҒӢгҒӘгӮҠгҒ®еӨ§гғ¬гғҷгғ«гҒ§е‘Ёжіўж•°зү№жҖ§гӮ„гӮӨгғігғ‘гғ«гӮ№еҝңзӯ”гӮ’иЁҲжё¬гҒҷгӮӢеҝ…иҰҒгҒҢгҒӮгӮҠгҖҒгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲз ҙжҗҚгҒ®еҚұйҷәгҒҢгҒӮгӮӢгҖӮ

гҒҫгҒӮгҖҒгҒқгӮҢгҒ§гӮӮеҚҒеҲҶгҒ«иүҜгҒ„йҹігҒ§жң¬ж©ҹгҒҜйіҙгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮдҪҺйҹігҒ«дёҚиҮӘ然гҒӘйҒ•е’Ңж„ҹгӮӮз„ЎгҒ„гҖӮ

зөҗжһңзҡ„гҒ«иүҜгҒ„йҹігҒ§иҒҙгҒ‘гӮҢгҒ°гҒқгӮҢгҒ§иүҜгҒ„гҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

|

пј–пјҺгҒҫгҒЁгӮҒ |

гҖҖж–°гҒҹгҒ«з ”究гӮ’й–Ӣе§ӢгҒ—гҒҹгҒ“гҒ®жҠҖиЎ“гҒҜгҖҒгғҗгӮ№гғ¬гғ•ж–№ејҸгҒ®еҠ№зҺҮгӮ’еӨ§йҹійҮҸжҷӮгҒ«ж„Ҹеӣізҡ„гҒ«дҪҺдёӢгҒ•гҒӣгҒҰгҖҒйҹіиіӘгҒёгҒ®еҪұйҹҝгӮ’ж”№е–„гҒҷгӮӢгӮӮгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҒқгҒҶгҒ—гҒҰгҒҝгӮӢгҒЁгҖҒгӮігғігғ‘гӮҜгғҲгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгҒ®дҪҺйҹіеў—еј·гҒЁгҒҜзӣ®зҡ„гҒҢз•°гҒӘгӮҠгҖҒгӮӮгҒЈгҒЁеӨ§еһӢгҒ®гӮ·гӮ№гғҶгғ гҒ«еҗ‘гҒ„гҒҹжҠҖиЎ“гҒӘгҒ®гҒӢгӮӮгҒ—гӮҢгҒӘгҒ„гҖӮ

еҠ№жһңгҒ®зўәиӘҚгҒҜеӣ°йӣЈгҒ гҒҢгҖҒгғҗгӮ№гғ¬гғ•ж–№ејҸгҒ®еҠ№зҺҮгӮ’йҹійҮҸгҒ«еҝңгҒҳгҒҰгӮўгӮҜгғҶгӮЈгғ–гҒ«еҲ¶еҫЎгҒҷгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶжң¬жүӢжі•гҒ®гӮігғігӮ»гғ—гғҲгҒҜгҖҒеӨ§еӨүгҒҠгӮӮгҒ—гӮҚгҒ„гӮӮгҒ®гҒ гҒЁиҖғгҒҲгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

д»ҠеҫҢгӮӮз ”з©¶гӮ’ж·ұгӮҒгҒҰиЎҢгҒҚгҒҹгҒ„гҒЁжҖқгҒҶгҖӮ

пјҲ2021.01.11пјү