|

LEGO SPEAKER 第пјҷе ұ вүӘ第пјҳе ұ 第1пјҗе ұвү« |

пј¬пјҘпј§пјҜгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгҒ®иЈҪдҪңгҖҖ第пјҷе ұ

LEGOгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгҖҖпј‘пј—еҸ·ж©ҹгҖҢгғҖгғғгӮҜгӮ№гҖҚпјҲJSPж–№ејҸпјү

|

пј‘пјҺ гғӘгғ•гӮЎгғ¬гғігӮ№гғўгғҮгғ«гӮ’дҪңгӮҚгҒҶпјҒ |

гҖҖгҒ“гҒ“гҒ®гҒЁгҒ“гӮҚгҖҒгғҹгғӢгӮөгӮӨгӮәгҒ®гғўгғҮгғ«гҒ°гҒӢгӮҠгӮ’иЈҪдҪңгҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгҖӮгғҹгғӢгӮөгӮӨгӮәгҒҜйқўзҷҪгҒ„гҒ®гҒ гҒҢгҖҒйҹіиіӘзҡ„гҒ«гҒҜзү©и¶ігӮҠгҒӘгҒ„гҒ“гҒЁгӮӮзўәгҒӢгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮиҖғгҒҲгҒҰгҒҝгӮҢгҒ°LEGOгҒ®йҖ еҪўжҖ§гӮ’жҙ»гҒӢгҒ—гҒҰзү№ж®ҠгҒӘгӮӮгҒ®гҒ«жҢ‘жҲҰгҒ—гҒҰгҒҚгҒҹгҖӮгӮӮгҒЈгҒЁгғҷгғјгӮ·гғғгӮҜгҒӘеҹәжң¬гғўгғҮгғ«гӮӮдёҖеәҰдҪңгҒЈгҒҰгҒҠгҒ“гҒҶгҖӮд»ҠеҫҢгҒ®з ”究гҒ«гӮӮжҙ»з”ЁгҒ§гҒҚгӮӢгғӘгғ•гӮЎгғ¬гғігӮ№гғўгғҮгғ«пј‘пј–еҸ·ж©ҹгҒ®дҪңжҲҗгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

|

пј‘пјҚпј‘гҖҖиЁӯиЁҲд»•ж§ҳ |

гҖҖгғ•гғ«гғ¬гғігӮёгҒ®еҹәжң¬гҒЁиЁҖгҒҲгҒ°10cmгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒ“гӮҢгӮ’гӮігғігғ‘гӮҜгғҲгҒӘз®ұгҒ«е…ҘгӮҢгҖҒгғҗгӮ№гғ¬гғ•гӮ·гӮ№гғҶгғ гӮ’ж§ӢзҜүгҒҷгӮӢгҖӮгҒ•гӮүгҒ«гҒ„гҒӨгӮӮгҒ®гӮ№гғ‘гӮӨгғ©гғ«гғ”гғјгӮ№гӮ’жҢҝе…ҘгҒ—гҒҰгӮ№гғ‘гӮӨгғ©гғ«гғүгғ»гғҗгӮ№гғ¬гғ•гҒЁгҒҷгӮӢгҖӮгӮ№гғ‘гӮӨгғ©гғ«гғүгғ»гғҗгӮ№гғ¬гғ•гҒ®е®ҹйЁ“ж©ҹгҒ§гҒӮгӮӢпј‘пј“еҸ·ж©ҹпјҲ第6е ұпјүгӮ’и§ЈдҪ“гҒ—гҒҰеҶҚеҲ©з”ЁгҒ—гӮҲгҒҶгҖӮгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒҜгғҡгғјгғ‘гғјгӮігғјгғігҒ®Tang BandгҖҖW4-930SGгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгғҠгғҒгғҘгғ©гғ«гҒӘйҹіиіӘгҒЁгғҚгӮӘгӮёгӮҰгғ гҒ®еј·еҠӣгғһгӮ°гғҚгғғгғҲгҒҢж°—гҒ«е…ҘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

гҖҖгӮЁгғігӮҜгғӯгғјгӮёгғЈгҒ®еӨ–еҪўеҜёжі•гҒҜгҒ©гҒҶгҒҷгӮӢгҒӢпјҹгғ»гғ»гғ»е®ҹгҒҜз§ҒгҒ®гӮӮгҒЈгҒЁгӮӮеҘҪгҒҚгҒӘгӮігғігғ‘гӮҜгғҲгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгҒҜALR/гӮёгғ§гғјгғҖгғігҒ®Entry SгҒӘгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒ“гҒ®гӮөгӮӨгӮәпјҲw130mm H215mm D175mmпјүгӮ’еҸӮиҖғгҒ«гҒҷгӮӢгҖӮгғӘгӮўгғҗгӮ№гғ¬гғ•гҒЁгҒ—гҒҰиғҢйқўгҒӢгӮүгғқгғјгғҲй•·гҒ®иӘҝж•ҙгӮ’е®№жҳ“гҒ«гҒ—гӮҲгҒҶгҖӮзө„з«Ӣж–№ејҸгҒҜгғқгғјгғҲгҒҢж°ҙе№іж–№еҗ‘гҒӘгҒ®гҒ§гғӣгғӘгӮҫгғігӮҝгғ«гӮҝгӮӨгғ—гҒЁгҒҷгӮӢгҖӮ

гҖҖгҒ—гҒӢгҒ—гҖҒгҒҹгҒ гҒ®з®ұгҒ§гҒҜгҒӨгҒҫгӮүгҒӘгҒ„гҖӮLEGOгҒ§йҖ гӮӢгғЎгғӘгғғгғҲгӮ’жҙ»гҒӢгҒ—гҒҹгҒ„гҖӮ

LEGOгҒ§гҒҜиҮӘз”ұгҒӘеӨ–иҰійҖ еҪўгҒ гҒ‘гҒ§гҒӘгҒҸгҖҒеҶ…йғЁгҒ®ж§ӢйҖ иЈңеј·гӮӮиҮӘз”ұгҒ«гҒ§гҒҚгӮӢгҖӮд»ҠеӣһгҒҜеҫ№еә•зҡ„гҒ«зёҰжЁӘгҒ«ж§ӢйҖ иЈңеј·гҒ—гҒҰеј·еӣәгҒӘз®ұгӮ’дҪңгҒЈгҒҰгҒҝгӮҲгҒҶгҖӮпј‘пјҗеҸ·ж©ҹгҒ®еӨұж•—гҒЁпј‘пј’еҸ·ж©ҹгҒ®е®ҹзёҫгҒ§еј·еӣәгҒӘз®ұгҒҢйҹіиіӘгҒ«йҮҚиҰҒгҒ§гҒӮгӮӢгҒ“гҒЁгҒҜеҲҶгҒӢгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮж§ӢйҖ иЈңеј·гҒ§еҶ…е®№з©ҚгҒҜжёӣгҒЈгҒҰгҒ—гҒҫгҒҶгҒҢгҖҒеј·еәҰе„Әе…ҲгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

пјңпј‘пј–еҸ·ж©ҹгҖҖеҹәжң¬д»•ж§ҳпјһ

гғ»ж–№ејҸпјҡ10cmгғ•гғ«гғ¬гғігӮёгҖҖгӮ№гғ‘гӮӨгғ©гғ«гғүгғ»гғҗгӮ№гғ¬гғ•

гғ»зө„з«Ӣж–№жі•пјҡгғӣгғӘгӮҫгғігӮҝгғ«гӮҝгӮӨгғ—пјҲж°ҙе№ізө„з«Ӣпјү

гғ»гғҗгӮ№гғ¬гғ•ж–№ејҸпјҡгғӘгӮўгғҗгӮ№гғ¬гғ•гҖҖгғқгғјгғҲй•·иӘҝж•ҙеҸҜ

гғ»дҪҝз”ЁгғҰгғӢгғғгғҲпјҡTang BandгҖҖW4-930SGгҖҖпјҲгғҡгғјгғ‘гғјгӮігғјгғіпјү

гғ»еӨ–еҪўеҜёжі•пјҡW128mm H224mm D140mm

гғ»гғқгғјгғҲеҜёжі•пјҡ32X32mm 133mmпјҲжңҖзөӮиӘҝж•ҙеҖӨпјү

гғ»еҗёйҹіжқҗпјҡжҙ»жҖ§зӮӯпј’еҖӢ

гғ»еҶ…е®№з©ҚжҰӮз®—пјҡзҙ„1.5гғӘгғғгғҲгғ«пјҲеҶ…еҜё96x192x120mmгҖҖеҶ…ж§ӢйҖ зү©гӮ’30пј…гҒЁгҒ—гҒҹпјү

гғ»гғқгғјгғҲе‘Ёжіўж•°пјҡ110HzпјҲгғҗгӮ№гғ¬гғ•гҒЁгҒ—гҒҹеҸӮиҖғеҖӨпјү

гҖҖгғқгғјгғҲгҒ®е‘Ёжіўж•°иЁҲз®—гҒ«гҒҜBachagi.hгҒ•гӮ“гҒ®еҜҶй–үпјҸгғҗгӮ№гғ¬гғ•еһӢгӮЁгғігӮҜгғӯгғјгӮёгғЈиЁӯиЁҲгғ—гғӯгӮ°гғ©гғ гӮ’дҪҝз”ЁгҒ—гҒҹгҖӮгҒ„гҒӨгӮӮиЁӯиЁҲиЁҲз®—гҒ§гҒҜгҒҠдё–и©ұгҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

гҖҖгҒ“гҒ®иЁҲз®—зөҗжһңгҒҜ110HzгҒЁй«ҳгҒ„гҒҢгҖҒгҒ“гӮҢгҒҜжңҖзөӮиӘҝж•ҙзҠ¶ж…ӢгҒ§гҒ®еҚҳзҙ”гғҗгӮ№гғ¬гғ•гҒЁгҒ—гҒҹгҒЁгҒҚгҒ®е‘Ёжіўж•°гҒ§гҒӮгҒЈгҒҰгҖҒгӮ№гғ‘гӮӨгғ©гғ«гғ”гғјгӮ№гӮ’жҢҝе…ҘгҒ—гҒҹзҠ¶ж…ӢгҒ§гҒ®гғқгғјгғҲгҒ®е‘Ёжіўж•°гҒҜдёҚжҳҺгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖеӨ–еҪўгҒҜEntry SгҒЁжҜ”ијғгҒ—гҒҰе°‘гҒ—еҘҘиЎҢгҒҚгҒҢе°ҸгҒ•гҒ„гҒҢгҖҒгғҗгғ©гғігӮ№гҒҜиүҜгҒ„гҖӮе®ҹйҡӣгҒҜLEGOгғ–гғӯгғғгӮҜгҒ®гғ”гғғгғҒ8mmгҒЁй•·гҒ•зҙ„1cmгҒ§жұәгҒҫгҒЈгҒҰгҒ—гҒҫгҒ„гҖҒе№…16гғ”гғғгғҒгҖҒй«ҳгҒ•28гғ”гғғгғҒгҖҒеҘҘиЎҢгҒҚ14ж®өгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮеҘҘиЎҢгҒҚгҒҢ140mmгҒ§гғқгғјгғҲй•·133mmгҒЁгҒ„гҒҶгҒ®гҒҜпјҹгҒ§гҒӮгӮӢгҒҢгҖҒгҒ“гӮҢгҒҜгғқгғјгғҲгҒҢиғҢйқўгҒӢгӮү33mmзӘҒгҒҚеҮәгҒ—гҒҹж§ӢйҖ гҒ гҒӢгӮүгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгғқгғјгғҲгӮ’зҹӯгҒҸпјҲжңҖзҹӯ100mmпјүгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгӮӮеҸҜиғҪгҒӘж§ӢйҖ гҒӘгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖгҒ§гҒҜиЈҪдҪңгҒ«е…ҘгӮҚгҒҶгҖӮ

|

пј‘пјҚпј’гҖҖиЈҪдҪңйҒҺзЁӢ |

гҖҖдҫӢгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰеҶҷзңҹгӮ’иҰӢгҒӘгҒҢгӮүи§ЈиӘ¬гҒҷгӮӢгҖӮ

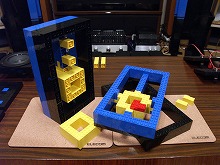

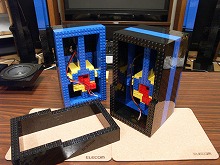

гҖҖеҶҷзңҹпј’гҒҜпј‘пј–еҸ·ж©ҹгҒ®е…ЁйғЁе“ҒгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮйқ’гҒ„жһ зҠ¶гҒ®гғ‘гғјгғ„гҒҢиЈңеј·ж§ӢйҖ гҒ§гҖҒпј“ж®өпјҲ3cmпјүгҒ®еҺҡгҒ•гҒ§гҖҒе·ҰеҸігҒЁдёҠдёӢгҒЁгӮ’гғҗгӮ№гғ¬гғ•гғқгғјгғҲгӮ’дёӯеҝғгҒ«еј·еӣәгҒ«з№ӢгҒ„гҒ§гҒ„гӮӢгҖӮд»ҠеӣһгҒ®дё»иҰҒгғ‘гғјгғ„гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒ“гӮҢгӮ’еүҚеҫҢгҒ®й»’гҒ„жһ гғ‘гғјгғ„гҒ§гӮөгғігғүгҒ—гҒҰ120mmгҒ®з®ұж§ӢйҖ гҒҢгҒ§гҒҚгӮӢгҖӮ

гҖҖй»„иүІгҒ„гғ‘гғјгғ„гҒҜгғҗгӮ№гғ¬гғ•гғқгғјгғҲгҖӮеҶ…йғЁгҒ«пјҳж®өгҖҒйқ’гҒ„гғҗгғғгӮҜгғ‘гғҚгғ«гҒ«пј‘ж®өгҒ®иЁҲпјҷж®өпјҲжңҖзөӮзҡ„гҒ«гҒҜпј‘пјҗж®өгҒ®10cmпјүгҒ®гғқгғјгғҲгҒ§гҖҒгҒ“гӮҢгҒ«е»¶й•·гғқгғјгғҲпјҲгғҗгғғгӮҜгғ‘гғҚгғ«гҒ®йқ’йғЁеҲҶпјүгҒҢд»ҳеҠ гҒ•гӮҢгӮӢгҖӮгӮ№гғ‘гӮӨгғ©гғ«гғ”гғјгӮ№гҒҜиөӨгҒ„гғ‘гғјгғ„гҒ§еқҮзӯүгғ”гғғгғҒ4.5гӮҝгғјгғіпјҲжңҖзөӮзҡ„гҒ«гҒҜдёҚеқҮзӯүгғ”гғғгғҒгҒ«еӨүжӣҙгҒ•гӮҢгӮӢпјүгҖӮ

гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒ®йғЁеҲҶгҒҜпј‘пј“еҸ·ж©ҹгҒ®жөҒз”ЁгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒ•гӮүгҒ«гҖҒгӮҝгғјгғҹгғҠгғ«гғ‘гғҚгғ«гҒЁгғ•гғӯгғігғҲгғ‘гғҚгғ«гҒҢгҒӮгӮӢгҖӮй»„иүІгҒ„е°Ҹзү©гғ‘гғјгғ„гҒҜгғ‘гғҚгғ«гҒ®иЈңеј·жҹұгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

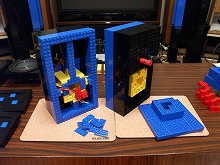

гҖҖзө„з«ӢгҒқгҒ®пј‘пјҲеҶҷзңҹпј“пјүгҖҒиЈңеј·жһ гҒ«еҫҢгӮҚгҒ®жһ гғ‘гғјгғ„гҒЁгғқгғјгғҲйғЁе“ҒгҖҒиЈңеј·жҹұгӮ’гҒӨгҒ‘гӮӢгҖӮиөӨгҒ„гғ‘гғјгғ„гҒҜгӮ№гғ‘гӮӨгғ©гғ«гғ”гғјгӮ№гҒ®еӣәе®ҡз”ЁгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖзө„з«ӢгҒқгҒ®пј’пјҲеҶҷзңҹпј”пјүгҖҒгӮҝгғјгғҹгғҠгғ«гғ‘гғҚгғ«гӮ’д»ҳгҒ‘гӮӢгҖӮгғ‘гғҚгғ«гҒ®еҺҡгҒ•гҒҜ3.3mmгҒ®LEGOгғ—гғ¬гғјгғҲ3жһҡйҮҚгҒӯгҒ§1cmгҖҒз©ҙгҒӮгҒҚгғ—гғ¬гғјгғҲгҒ§з«ҜеӯҗгӮ’еӣәе®ҡгҒ—гҒҹгҖӮ

гҖҖгғҗгғғгӮҜгғ‘гғҚгғ«гҒ®еҸ–гӮҠд»ҳгҒ‘пјҲеҶҷзңҹпј•пјүгҖӮгғқгғјгғҲз«ҜгҒ«гҒҜгғ—гғ¬гғјгғҲгӮ’д»ҳгҒ‘гҒҰгғқгғјгғҲгҒ®иЈңеј·гӮ’гҒҷгӮӢгҒҢгҖҒгҒ“гҒ®гҒҹгӮҒгғқгғјгғҲй•·гҒҢпјӢ3.3mmгҒ«гҒӘгӮӢгҖӮ

гҖҖгӮ№гғ‘гӮӨгғ©гғ«гғ”гғјгӮ№гҒ®жҢҝе…ҘпјҲеҶҷзңҹпј–пјүгҖӮгҒ“гҒ®й•·гҒ•гҒ гҒЁеј•гҒЈгҒӢгҒӢгҒЈгҒҰж„ҸеӨ–гҒ«йӣЈгҒ—гҒ„гҖӮгғ•гғӯгғігғҲгғ‘гғҚгғ«гҒ«гҖҒгғЎгғігғҶгғҠгғігӮ№з”ЁгҒ®гӮҝгғ–гӮ’д»ҳгҒ‘гӮҲгҒҶгҖӮ

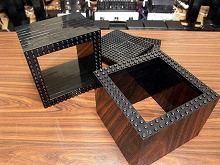

гҖҖеүҚжһ гҒ®еҸ–гӮҠд»ҳгҒ‘пјҲеҶҷзңҹпј—пјүгҖӮгҒӘгӮ“гҒӢиүІгҒҢгӮ¬гғів—Ӣгғ гҒҝгҒҹгҒ„гҒ гҒҢжүӢжҢҒгҒЎгҒ®LEGOгғ–гғӯгғғгӮҜгӮ’жҙ»з”ЁгҒ—гҒҹгҒҹгӮҒгҒ§иүІеҲҶгҒ‘гҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҖӮиЈңеј·гҒ®еҠ№жһңгҒ§гҒЁгҒҰгӮӮеј·еӣәгҒӘз®ұгҒ«гҒӘгҒЈгҒҹгҖӮпј‘пј’еҸ·ж©ҹгӮӮгӮ¬гғҒгӮ¬гғҒгҒ®еј·еӣәгҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҒҢгҖҒеӨ§гҒҚгҒ•гҒ®еүІгҒ«гҒҜеҶ…е®№з©ҚгҒҢе°‘гҒӘгҒҸгҖҒе…ЁйғЁгғ—гғ¬гғјгғҲгғ–гғӯгғғгӮҜгҒ§йҖ гҒЈгҒҹгҒ®гҒ§еӨ§еӨүгӮігӮ№гғҲгҒҢгҒӢгҒӢгҒЈгҒҰгҒ—гҒҫгҒЈгҒҹгҖӮд»ҠеӣһгҒҜжҜ”ијғзҡ„з°ЎеҚҳгҒ§е®үдҫЎгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖеҗёйҹіжқҗгӮ’жҢҝе…ҘгҒҷгӮӢпјҲеҶҷзңҹпјҳпјүгҖӮд»ҠеӣһгҒҜпј’иўӢе…ҘгӮҢгҒҰгҒҝгҒҹгҖӮеҶ…е®№з©ҚгҒ®20пј…гҒҸгӮүгҒ„гҒӢпјҹгҒ“гҒ®гҒҗгӮүгҒ„гҒҢгҒЎгӮҮгҒҶгҒ©иүҜгҒ„гҒ гӮҚгҒҶгҖӮгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲйғЁгҒ®еҸ–гӮҠд»ҳгҒ‘пјҲеҶҷзңҹпјҷпјүгҖӮгҒ“гҒ®йғЁе“ҒгҒҜпј‘пј“еҸ·ж©ҹгҒ®ж§ӢйҖ гҒқгҒ®гҒҫгҒҫгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮе®ҹгҒҜе…ғгҒҜпј‘пј’еҸ·ж©ҹгҒӘгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҒҢгҖҒгҒ“гҒ®ж§ӢйҖ гҒӢгӮүд»ҠеӣһгӮӮгғӣгғӘгӮҫгғігӮҝгғ«гӮҝгӮӨгғ—гҒ«гҒ—гҒҹгҖӮгғ•гғӯгғігғҲгғ‘гғҚгғ«гӮ’еҸ–гӮҠд»ҳгҒ‘гҒҰе®ҢжҲҗпјҲеҶҷзңҹпј‘пјҗпјүгҖӮгӮӘгғјгғҮгӮЈгӮӘгғҶгӮҜгғӢгӮ«гҒ®гӮӨгғігӮ·гғҘгғ¬гғјгӮҝгӮ’еҘўгҒЈгҒҹгҖӮгғ–гғ«гғјгҒ®гғҜгғігғқгӮӨгғігғҲгғҮгӮ¶гӮӨгғігҒ§гҒӮгӮӢпјҲе®ҹгҒҜдҪҷгӮҠйғЁе“ҒгҒҢйқ’гҒ гҒЈгҒҹгҖҖеҶҷзңҹпј‘пј‘пјүгҖӮ

|

пј‘пјҚпј“гҖҖи©ҰиҒҙгҒЁиӘҝж•ҙ |

гҖҖгҒҫгҒҡгҒҜгҖҒгҒ„гҒЈгҒҹгӮ“гӮ№гғ‘гӮӨгғ©гғ«гғ”гғјгӮ№гӮ’еӨ–гҒ—гҒҰеҚҳзҙ”гғҗгӮ№гғ¬гғ•гҒЁгҒ—гҒҰи©ҰиҒҙгҖӮиҝҪеҠ пј’ж®өгҒ®гғқгғјгғҲй•·1пј‘cmгҒ§гҒҜгҒҳгӮҒгҒҹгҒҢгҖҒгҒЎгӮҮгҒЈгҒЁгғҗгӮ№гғ¬гғ•гҒ®зҷ–гҒҢгҒҚгҒӨгҒ„гҖӮгӮ„гҒҜгӮҠгғқгғјгғҲе‘Ёжіўж•°гҒҢй«ҳгҒҷгҒҺгҒӢгҒӘпјҹгғ»гғ»гғ»дјёгҒ°гҒ—гҒҰгҒҝгӮӢгҖӮ延長гҒҜжҘөгӮҒгҒҰе®№жҳ“гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгӮўгғігғ—гҒ«жҺҘз¶ҡгҒ—гҒҹгҒҫгҒҫгҒ§гҖҒгғ–гғӯгғғгӮҜгӮ’пј‘ж®өгҒҘгҒӨиҝҪеҠ гҒ—гҒҰгҒҜи©ҰиҒҙгҖӮпјҳж®өгҖҒе…Ёй•·17cmгҒҸгӮүгҒ„гҒҢгғҗгӮ№гғ¬гғ•гҒЁгҒ—гҒҰгҒҜеҠ№жһңзҡ„гҒӢпјҹ

е…ҲгҒ®иЁҲз®—гғ—гғӯгӮ°гғ©гғ гҒ§гҒҜзҙ„100HzгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгӮӮгҒЈгҒЁдјёгҒ°гҒ—гҒҹгҒ„гҒЁгҒ“гӮҚгҒ гҒҢгҖҒгҒ•гҒҷгҒҢгҒ«иғҢйқўгҒ®еҮәгҒЈејөгӮҠгҒҢй•·гҒҷгҒҺгӮӢгҖӮеҚҳзҙ”гғҗгӮ№гғ¬гғ•гҒЁгҒ—гҒҰгҒҜгӮӮгҒЈгҒЁзҙ°гҒҸгҒҷгҒ№гҒҚгҒ гӮҚгҒҶгҖӮгӮӮгҒЁгӮӮгҒЁгӮ№гғ‘гӮӨгғ©гғ«з”ЁгҒ«еӨӘгҒҸгҒ—гҒҰгҒӮгӮӢгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮж„ҹиҰҡзҡ„гҒ«гҒҜгғқгғјгғҲгҒ®е‘Ёжіўж•°гҒҜй«ҳгӮҒгҒ«гҒ—гҒҹгҒ»гҒҶгҒҢеҠ№жһңзҡ„гҒ§гҖҒ100HzгҒҸгӮүгҒ„гҒ§дҪҺйҹіж„ҹгҒҢгҒӮгӮӢгҖӮгҒ“гӮҢгӮҲгӮҠдҪҺгҒҸгҒҷгӮӢгҒЁжң¬еҪ“гҒ®дҪҺйҹігҒҢеў—еј·гҒ•гӮҢгӮӢгҒҜгҒҡгҒ§гҒӮгӮӢгҒҢгҖҒеҠ№зҺҮгҒ®дҪҺдёӢгҒЁгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒӢгӮүгҒ®зӣҙжҺҘж”ҫе°„йҹіеҹҹгҒЁгҒ®дёӯжҠңгҒ‘гҒҢз”ҹгҒҳгҖҒгҒӢгҒҲгҒЈгҒҰдҪҺйҹіж„ҹгҒҢжҗҚгҒӘгӮҸгӮҢгӮӢгҖӮгӮ„гӮҠгҒҷгҒҺгҒҜзҰҒзү©гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖгҒ§гҒҜж¬ЎгҒ«иөӨгҒ„гӮ№гғ‘гӮӨгӮ№гҖҒгӮ№гғ‘гӮӨгғ©гғ«гғ”гғјгӮ№гҒ®жҢҝе…ҘгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгӮӮгҒЎгӮҚгӮ“гҖҒгғқгғјгғҲгҒ®иӘҝж•ҙгҒ§гҒҜгӮ№гғ‘гӮӨгғ©гғ«гӮӮеҗҢжҷӮгҒ«е»¶й•·гҒҷгӮӢгҖӮгҒЎгӮҮгҒЈгҒЁйқўеҖ’гҒ§гҒӮгӮӢпјҲеҶҷзңҹпј‘пј’пјүгҖӮ

гҖҖеҶҚеәҰи©ҰиҒҙгҖӮгҒ“гҒ®гҒҸгӮүгҒ„гҒ®гӮөгӮӨгӮәгҒ®гӮ·гӮ№гғҶгғ гҒҜжң¬еҪ“гҒ«дҪҝгҒ„гӮ„гҒҷгҒ„пјҲеҶҷзңҹпј‘пј“пјүгҖӮ

гҖҖгҒ“гӮҢгҒҫгҒ§гҒҫгҒЈгҒҹгҒҸгҒ®з„ЎиӘҝж•ҙгҒ§е®ҢжҲҗгҒ—гҒҹгӮ·гӮ№гғҶгғ гҒҜпј‘пј’еҸ·ж©ҹгҒ—гҒӢгҒӘгҒ„гҖӮгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒ®зҪ®жҸӣгҒҜиЎҢгҒЈгҒҹгҒҢгҖҒгӮЁгғігӮҜгғӯгғјгӮёгғЈгӮ’еј·еӣәгҒ«йҖ гӮҠгҒҷгҒҺгҒҰиӘҝж•ҙгҒҢдёҚеҸҜиғҪгҒ гҒЈгҒҹгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгӮ„гҒҜгӮҠе®ҢжҲҗеәҰгҒ®еҗ‘дёҠгҒ«гҒҜиӘҝж•ҙгҒҢеҝ…й ҲгҖӮиӘҝж•ҙгӮ’гӮ„гӮҠжҳ“гҒҸгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгӮӮеӨ§еҲҮгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖгӮ№гғ‘гӮӨгғ©гғ«гғүгғ»гғҗгӮ№гғ¬гғ•еҢ–гҒ—гҒҹпј‘пј–еҸ·ж©ҹгҒҜгғ»гғ»гғ»гӮ„гҒҜгӮҠиүҜгҒ„гҖӮдҪҺйҹігҒҢеј•гҒҚз· гҒҫгҒЈгҒҰгӮ№гғ”гғјгғүж„ҹгҒҢеҮәгҒҰгҒҚгҒҹгҖӮеҘҪгҒҝгӮ„иҒҙгҒҸйҹіжҘҪгҒ®зЁ®йЎһгҒ«гӮӮгӮҲгӮӢгҒЁжҖқгҒҶгҒҢгҖҒз§ҒгҒҜеҚҳзҙ”гғҗгӮ№гғ¬гғ•гҒ®йҮҸж„ҹгӮҲгӮҠгӮӮгӮ№гғ‘гӮӨгғ©гғ«гҒ®гӮ№гғ”гғјгғүж„ҹгҒҢиүҜгҒ„гҒЁж„ҹгҒҳгӮӢгҖӮ

гҖҖиӘҝж•ҙгӮ’иЎҢгҒҠгҒҶгҖӮеҗҢж§ҳгҒ«гғқгғјгғҲгҒ®й•·гҒ•гӮ’еӨүгҒҲгҒӘгҒҢгӮүдҪҺйҹігҒ«зү№еҫҙгҒ®гҒӮгӮӢиӘІйЎҢжӣІгӮ’еҶҚз”ҹгҒҷгӮӢгҖӮеӨңдёӯгҒ«еҗҢгҒҳжӣІгҒ°гҒӢгӮҠдҪ•еәҰгӮӮеӨ§йҹійҮҸгҒ§еҶҚз”ҹгҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгҒӢгӮүгҖҒгҒ•гҒһгҒӢгҒ—иҝ‘жүҖиҝ·жғ‘гҒ гҒЈгҒҹгӮҚгҒҶгҖӮ

|

пј‘пјҚпј”гҖҖиӘҝж•ҙзөҗжһңгҒЁжҜ”ијғи©ҰиҒҙ |

гҖҖжңҖзөӮзҡ„гҒӘиӘҝж•ҙзөҗжһңгҒҜгғқгғјгғҲй•·пј‘пј“ж®өпјҲ13.3mmпјүгҖӮгӮ№гғ‘гӮӨгғ©гғ«гғ”гғјгӮ№гҒҜгҒ“гҒ®й•·гҒ•гҒ§гҒҜеқҮзӯүгғ”гғғгғҒгҒ§гҒҜиІ иҚ·гҒҢеј·гҒҷгҒҺгҒҰеҠ№зҺҮдҪҺдёӢгҒ—гҒҹгҒ®гҒ§гҖҒдёҚеқҮзӯүгғ”гғғгғҒгҒ®2.5гӮҝгғјгғігҒЁгҒ—гҒҹгҖӮгҒҫгҒҹгҖҒиғҢйқўгҒ®е»¶й•·гғқгғјгғҲгӮ’зҹӯгҒҸгҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ«еҶ…йғЁгғқгғјгғҲгӮ’пј‘ж®өеў—гӮ„гҒ—гҒҰпј‘пјҗж®өгҒ«ж”№йҖ гҒ—гҖҒ延長гҒҜпј“ж®өгҒЁгҒӘгҒЈгҒҹгҖӮж”№иүҜеҫҢгҒ®гғЎгғігғҶгғҠгғігӮ№зҠ¶ж…ӢгӮ’еҶҷзңҹпј‘пј”гҒ«зӨәгҒҷгҖӮгғ”гғјгӮ№гӮӮйқ’гҒ®гӮӨгғЎгғјгӮёгӮ«гғ©гғјгҒ«жҲ»гҒ—гҒҹпјҲиөӨгҒҜгӮ·гғЈгӮўе°Ӯз”ЁгҒ§иҗҪгҒЎзқҖгҒӢгҒӘгҒ„пјүгҖӮ

гҖҖгғҷгӮ№гғҲгғўгғҮгғ«Entry SгҒЁжҜ”ијғи©ҰиҒҙгҒ—гҒҰгҒҝгӮӢпјҲеҶҷзңҹпј‘пј•пјүгҖӮгӮӮгҒЎгӮҚгӮ“и©ҰиҒҙжҷӮгҒ«гҒҜеҗҢгҒҳгӮ№гӮҝгғігғүгҒ«зҪ®гҒҚзӣҙгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

гҖҖntry SгҒҜгҒ“гӮ“гҒӘгҒ«е°ҸгҒ•гҒ„гҒ®гҒ«гӮўгғ«гғҹгҒ®гғЎгӮҝгғ«гӮігғјгғігӮҰгғјгғҸгғјгҒҢеј·еҠӣгҒ§иғҢйқўгҒ®гғҗгӮ№гғ¬гғ•гғқгғјгғҲгҒӢгӮүгӮ¬гғігӮ¬гғідҪҺйҹігҒҢеҗ№гҒҚеҮәгҒ—гҒҰжқҘгӮӢгҖӮй«ҳеҹҹгӮӮз№Ҡзҙ°гҒ§еӨ§еӨүгҒҚгӮҢгҒ„гҖӮгӮігғігғ‘гӮҜгғҲгғңгғҮгӮЈгҒ®гҒҠгҒӢгҒ’гҒ§е®ҡдҪҚгҒҢеӨ§еӨүиүҜгҒҸгҖҒгӮ№гғҶгғ¬гӮӘгӮӨгғЎгғјгӮёгҒҢгғ“гӮ·гғғгҒЁжұәгҒҫгӮӢгҖӮдёҚжҖқиӯ°гҒЁгғӘгӮ№гғӢгғігӮ°гғқгӮёгӮ·гғ§гғігҒ«гҒЁгӮүгӮҸгӮҢгҒҡгҖҒгҒ©гҒ“гҒ§иҒҙгҒ„гҒҰгӮӮиүҜгҒ„йҹігҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгӮігғігғ‘гӮҜгғҲгӮ·гӮ№гғҶгғ гҒ§гҒҜгҒҫгҒ•гҒ«дёҖжҠјгҒ—гҒ®гғўгғҮгғ«гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒ“гӮҢгӮҲгӮҠгӮӮеӨ§гҒҚгҒӘеёӮиІ©гӮ·гӮ№гғҶгғ гӮ’гҒ„гҒҸгҒӨгӮӮиҒҙгҒ„гҒҹгҒҢгҖҒдҪҺйҹігҒ®йҮҸж„ҹгҖҒиіӘгҒЁгӮӮзҫӨгӮ’жҠңгҒ„гҒҰгҒҷгҒ°гӮүгҒ—гҒ„гҖӮгғ»гғ»гғ»гҒЁгҖҒе®ЈдјқгҒҜгҒ“гҒ®гҒҸгӮүгҒ„гҒ«гҒ—гҒҰгҒҠгҒ„гҒҰгҖҒжҜ”ијғгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖEntry SгҒ®дҪҺйҹіеҶҚзҸҫгҒҜйҮҸж„ҹгҒҹгҒЈгҒ·гӮҠгҒ§и…№гҒ«жқҘгӮӢдҪҺйҹігҒ®гӮўгӮҝгғғгӮҜгҒҢйӯ…еҠӣгҒ гҒҢгҖҒгӮ„гҒҜгӮҠз§ҒгҒ«гҒҜгғҗгӮ№гғ¬гғ•гҒ®йҹігҒҢгҒҷгӮӢгҖӮгғқгғјгғҲгҒ«д»ҳеұһгҒ®гӮҰгғ¬гӮҝгғігӮ’е·®гҒ—иҫјгӮ“гҒ§гғҗгӮ№гғ¬гғ•гӮ’гғҖгғігғ—гҒҷгӮӢгҒЁгҖҒгғҗгӮ№гғ¬гғ•гҒ®зҷ–гҒҜжҠ‘гҒҲгӮүгӮҢгӮӢгҒҢгҖҒдҪҺйҹіеў—еј·еҠ№жһңгӮӮдҪҺжёӣгҒҷгӮӢгҒ®гҒ§з—ӣгҒ—з—’гҒ—гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖпј‘пј–еҸ·ж©ҹгҒ«з№ӢгҒҺеӨүгҒҲгҒҰиҰӢгӮӢгҖӮгғңгғӘгғҘгғјгғ дҪҚзҪ®гҒқгҒ®гҒҫгҒҫгҒ§жҳҺгӮүгҒӢгҒ«йҹійҮҸеў—еҠ гҖӮгғ•гғ«гғ¬гғігӮёгҒҜиғҪзҺҮгҒҢй«ҳгҒ„гҖӮгҒЁгҒ„гҒҶгӮҲгӮҠгҒҜпј’гӮҰгӮ§гӮӨгҒ§гҒҜгғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјгҒ«гӮўгғғгғҶгғҚгғјгӮ·гғ§гғігҒ—гҒҰеҠ№зҺҮгӮ’иҗҪгҒЁгҒ—гҖҒгӮҰгғјгғҸгғјгҒ®дҪҺеҹҹгӮ’延гҒ°гҒҷгҒ®гҒҢеёёеҘ—жүӢж®өгҒӘгҒ®гҒ§иғҪзҺҮгҒҢдҪҺгҒ„гҖӮгҒ“гҒ®гғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјгҒ®гӮўгғғгғҶгғҚгғјгӮ·гғ§гғігҒҢе…ғеҮ¶гҒ§й®®еәҰгҒҢдҪҺдёӢгҒҷгӮӢгҒ®гҒ§гҒҜгҒЁиҖғгҒҲгҒҰгҒ„гӮӢгҒҢгҖҒгҒ“гҒ®зӮ№гҒ§гҒҜEntry SгҒҜе„Әз§ҖгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјиҝҪеҠ гҒ«гӮҲгӮӢй«ҳеҹҹгҒ®дјёгҒігӮ’еҸ–гӮӢгҒӢгҖҒгғ•гғ«гғ¬гғігӮёгҒ®гғҖгӮӨгғ¬гӮҜгғҲж„ҹгӮ’еҸ–гӮӢгҒӢгҒ§гҒӮгӮӢгҒҢгҖҒиҮӘдҪңжҙҫгҒҜгӮ„гҒЈгҒұгӮҠгғ•гғ«гғ¬гғігӮёгҒ гӮҚгҒҶгҖӮ

гҖҖдёҖиҒҙгҒ—гҒҰиЎЁзҸҫгҒҢгҒҫгҒЈгҒҹгҒҸйҒ•гҒҶгҖӮпј‘пј–еҸ·ж©ҹгҒ§гҒҜгғ•гғ«гғ¬гғігӮёгҒӘгӮүгҒ§гҒҜгҒ®гҖҒдёӯеҹҹйҮҚиҰ–гҒ®жҳҺгӮӢгҒ„гӮөгӮҰгғігғүгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгӮӮгҒЎгӮҚгӮ“е®ҡдҪҚгӮӮжҠңзҫӨгҖӮгҒ—гҒӢгҒ—гҖҒдҪҺеҹҹгҒҜйҮҸж„ҹгҒ§гҒҜе®Ңж•—гҖӮгӮ№гғ”гғјгғүж„ҹгҒ§еӢқиІ гҒ§гҒӮгӮӢгҒҢгҖҒдёҖиҲ¬зҡ„гҒ«гҒҜEntry SгҒ гӮҚгҒҶгҒӘгҒӮгҖӮз§ҒгҒ®дҪңгӮӢLEGOгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгҒҜжҰӮгҒ—гҒҰдҪҺйҹігҒҢеҮәгҒӘгҒ„гҖӮгӮ№гғ”гғјгғүж„ҹгӮ’йҮҚиҰ–гҒ—гҒҰйҮҸж„ҹгҒҢзҠ зүІгҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒҶгғјгӮ“гҖҒиүҜиіӘгҒӘдҪҺйҹіеҶҚз”ҹгҒ®йҒ“гҒҜйҷәгҒ—гҒ„гғ»гғ»гғ»гҖӮ

гҖҖгҒ§гҒҜгҒ©гҒЎгӮүгҒҢз§ҒгҒ®еҘҪгҒҝгҒӢгҒЁиЁҖгҒҶгҒЁгҖҒпј‘пј–еҸ·ж©ҹгҒ®ж–№гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮиҒҙгҒ„гҒҰгҒ„гҒҰжҘҪгҒ—гҒ„гҖӮиЈҪдҪңиҖ…гҒ®гғҗгӮӨгӮўгӮ№гӮӮгҒӮгӮӢгҒҢгҖҒиҒҙгҒ„гҒҰгҒ„гҒҰжҘҪгҒ—гҒ„гҒ“гҒЁгҒҢжңҖгӮӮеӨ§еҲҮгҒӘгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖз ”з©¶з”ЁгҒ®гғӘгғ•гӮЎгғ¬гғігӮ№гӮ·гӮ№гғҶгғ пј‘пј–еҸ·ж©ҹгҒ§гҒӮгӮӢгҒҢгҖҒжңҖиҝ‘гҒҜгҒ“гӮҢгҒ§гҒҡгҒЈгҒЁиҒҙгҒ„гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

гғҗгғ©гғігӮ№гҒ®гҒЁгӮҢгҒҹгҖҒгӮөгӮӨгӮәзҡ„гҒ«гӮӮдҪҝгҒ„гӮ„гҒҷгҒ„гӮ·гӮ№гғҶгғ гҒҢгҒ§гҒҚгҒҹгҖӮгғӢгғғгӮҜгғҚгғјгғ гҒҜгҒ©гҒҶгҒҷгӮӢгҒӢпјҹгғ»гғ»гғ»иүҜгҒ„гӮӮгҒ®гҒҢжө®гҒӢгҒ°гҒӘгҒ„гҒ®гҒ§еҗҚз„ЎгҒ—гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгӮҸгӮҠгҒЁж„Ҹеҝ—гҒҢејұгҒ„гҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

пј‘пј–еҸ·ж©ҹгғӘгӮ№гғӢгғігӮ°йўЁжҷҜ

|

пј’пјҺ гӮігӮўгӮӯгӮ·гғЈгғ«гғ»гғҗгӮ№гғ¬гғ• |

гҖҖPARC AudioгҒ®гӮҰгғғгғүгӮігғјгғі8cmгғ•гғ«гғ¬гғігӮёDCU-F101WгҒҢдҪҝгҒ„гҒ“гҒӘгҒӣгҒӘгҒ„гҖӮ10cmгҒ®DCU-F121WгҒҜе…ұйіҙз®Ўж–№ејҸгҒ®пј”еҸ·ж©ҹгҒ«ијүгҒӣгҒҰдёҖжҷӮжңҹгғЎгӮӨгғігӮ·гӮ№гғҶгғ гҒЁгҒ—гҒҰдҪҝз”ЁгҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгҖӮгҒ гҒӢгӮү8cmгҒ®гӮҰгғғгғүгӮігғјгғігҒ«гӮӮжңҹеҫ…гҒ—гҒҹгҒ®гҒ гҒҢгҖҒгҒ©гҒҶгӮӮгҒҶгҒҫгҒҸдҪҝгҒҲгҒӘгҒ„гҖӮгӮ№гғўгғјгғ«гӮ№гғ‘гӮӨгғ©гғ«гғӣгғјгғігҒ®пј‘пј‘еҸ·ж©ҹгҒ«ијүгҒӣгҒҹгҒҢпјҲ第5е ұпјүгҒӮгҒҫгӮҠиүҜгҒ„зөҗжһңгҒ§гҒҜгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҖӮгӮ№гғ‘гӮӨгғ©гғ«гғүгғ»гғҗгӮ№гғ¬гғ•гҒ®з¬¬пј’е®ҹйЁ“ж©ҹгҒ«гӮӮијүгҒӣгҒҹгҒҢиҠігҒ—гҒҸгҒӘгҒ„пјҲ第7е ұпјүгҖӮгҒӘгӮ“гҒЁгҒӢгҒ“гҒ®гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгӮ’дҪҝгҒ„гҒ“гҒӘгҒӣгҒӘгҒ„гӮӮгҒ®гҒ гӮҚгҒҶгҒӢпјҹйҖ гӮҠгӮӮеӨ§еӨүгӮҲгҒҸгӮ«гғғгӮіиүҜгҒ„гҒ®гҒ гҒҢгғ»гғ»гғ»гҖӮгҒ©гҒҶгҒ„гҒЈгҒҹз®ұгҒ«е…ҘгӮҢгӮӢгҒЁиүҜгҒ„гҒ®гҒ гӮҚгҒҶгҒӢпјҹжҖқжЎҲгҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгҖӮ

|

пј’пјҚпј‘гҖҖJSPж–№ејҸ |

гҖҖSUNVALLEY AUDIOгҖҖеӨ§ж©ӢгҒ•гӮ“гҒ®ж—ҘиЁҳгӮ’иҰӢгҒҰгҒ„гҒҰгҖҒпјҙз”°гҒ•гӮ“гҒЁгҒ„гҒҶж–№гҒҢиҮӘдҪңгҒ•гӮҢгҒҹгӮ·гӮ№гғҶгғ гӮ’зҙ№д»ӢгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҹгҖӮJSPж–№ејҸгҒЁгҒ„гҒҶгғҗгӮ№гғ¬гғ•гӮ·гӮ№гғҶгғ гҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҖӮз§ҒгҒҜдёҖзӣ®гҒ§гҖҢгҒ“гӮҢгҒ пјҒгҖҚгҒЁжҖқгҒЈгҒҹгҖӮеӢ•дҪңгҒ®и©ізҙ°гҒҜJSPгҒ•гӮ“гҒ®гғӣгғјгғ гғҡгғјгӮёгҒ«гҒӮгӮӢгҒ®гҒ§еҸӮиҖғгҒ«гҒ•гӮҢгҒҹгҒ„гҖӮ

гҖҖгҒ“гҒ®гӮігӮўгӮӯгӮ·гғЈгғ«гғ»гғҗгӮ№гғ¬гғ•гҒЁе‘јгҒ№гӮӢпјҲеӢқжүӢгҒ«е‘јгҒ°гҒӣгҒҰгҒ„гҒҹгҒ гҒҚгҒҫгҒ—гҒҹпјүгғҮгӮ¶гӮӨгғігҒ«ж„ҹйҠҳгӮ’еҸ—гҒ‘гҒҹгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖгҒ„гҒӨгӮӮгғҗгӮ№гғ¬гғ•гӮ·гӮ№гғҶгғ гӮ’йҖ гӮӢе ҙеҗҲгҖҒгғқгғјгғҲгҒ®еҸ–гӮҠд»ҳгҒ‘дҪҚзҪ®гҒ§жӮ©гӮҖгҖӮгғқгғјгғҲгҒӢгӮүдҪҺйҹіеҹҹгӮ„гӮЁгғігӮҜгғӯгғјгӮёгғЈеҶ…гҒ®й«ҳеҹҹгӮӮжјҸгӮҢеҮәгҒҷгҒ®гҒ§гҖҒгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒ®зӣҙжҺҘж”ҫе°„йҹігҒЁе№ІжёүгҒ—гҒҰеҪұйҹҝгӮ’дёҺгҒҲгӮӢгҒЁиҖғгҒҲгӮүгӮҢгӮӢгҖӮгҒ“гӮҢгӮ’жёӣгӮүгҒқгҒҶгҒЁиғҢйқўгҒ«гғқгғјгғҲгӮ’гӮӮгҒЈгҒҰгҒҸгӮӢгҒ®гҒ гҒҢгҖҒйҹігҒҢпј’гғ¶жүҖгҒӢгӮүж”ҫеҮәгҒ•гӮҢгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«еӨүгӮҸгӮҠгҒҜз„ЎгҒҸгҖҒе№ІжёүгҒҜйҒҝгҒ‘гӮүгӮҢгҒӘгҒ„гҒ гӮҚгҒҶгҖӮгҒ“гӮҢгҒ§гҒҜжң¬еҪ“гҒ®ж„Ҹе‘ігҒ§гҒ®гғ•гғ«гғ¬гғігӮёгҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҖӮгӮӮгҒЈгҒЁгӮӮгҒ“гҒ®е•ҸйЎҢгҒҜгғҗгӮ№гғ¬гғ•гӮ·гӮ№гғҶгғ гҒ гҒ‘гҒ§гҒӘгҒҸгҖҒгғҗгғғгӮҜгғӯгғјгғүгғӣгғјгғігӮӮе…ұйіҙз®ЎгӮӮгҖҒеҜҶй–үеһӢгҒ§гҒ•гҒҲгӮӮгӮЁгғігӮҜгғӯгғјгӮёгғЈж”ҫе°„гҒҢгҒӮгӮӢгҒӢгӮүйҒҝгҒ‘гӮүгӮҢгҒӘгҒ„е•ҸйЎҢгҒӘгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮжң¬еҪ“гҒ®гғ•гғ«гғ¬гғігӮёгӮ·гӮ№гғҶгғ гҒҜеӣ°йӣЈгҒЁиҖғгҒҲгҒҰгҒ„гҒҹгҖӮ

гҖҖгғҗгӮ№гғ¬гғ•гҒ®гғқгғјгғҲгӮ’гӮЁгӮўгӮҰгғјгғҸгғјгҒЁиҖғгҒҲгҖҒгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒ®е‘ЁеӣІгҒ«гӮ·гғігғЎгғҲгғӘгӮ«гғ«гҒ«й…ҚзҪ®гҒ—гҒҹJSPж–№ејҸгҒҜгҒ“гҒ®е•ҸйЎҢгӮ’и§ЈжұәгҒҷгӮӢдёҖжүӢж®өгҒӘгҒ®гҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒӢпјҹгӮӮгҒЎгӮҚгӮ“гҖҒгғқгғјгғҲгҒ®иҝ‘жҺҘй…ҚзҪ®гҒ§зӣҙжҺҘж”ҫе°„йҹігҒЁгҒ®е№ІжёүгҒҜгҒ•гӮүгҒ«еӨ§гҒҚгҒҸгҒӘгӮӢгҒЁиҖғгҒҲгӮүгӮҢгӮӢгҒҢгҖҒгҒ“гӮҢгҒҢеҗҢи»ёзҠ¶гҒ§гҒӮгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгғқгӮӨгғігғҲгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖгӮҲгғјгҒ—гҖҒгҒ“гҒ®ж–№ејҸгҒ®гғҗгӮ№гғ¬гғ•гӮ·гӮ№гғҶгғ гӮ’LEGOгҒ§дҪңгҒЈгҒҰгҒҝгӮҲгҒҶгҖӮгӮ№гғ‘гӮӨгғ©гғ«гҒ§гҒҜгҒӘгҒҸеј·еҠӣгҒ«еҠ№гҒӢгҒӣгҒҹйҮҸж„ҹгҒҹгҒЈгҒ·гӮҠгҒ®гғҗгӮ№гғ¬гғ•гӮ·гӮ№гғҶгғ гҒ§гӮҰгғғгғүгӮігғјгғігҒ®иө·жӯ»еӣһз”ҹгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

|

пј’пјҚпј’гҖҖиЁӯиЁҲд»•ж§ҳ |

гҖҖJSPгҒ•гӮ“гҒ®иЁӯиЁҲгҒ«гӮҲгӮҢгҒ°еҚҒеҲҶгҒӘеҶ…е®№з©ҚгҒЁй•·гҒ„гӮЁгғігӮҜгғӯгғјгӮёгғЈгҒҢеҝ…иҰҒгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒ—гҒӢгҒ—гҖҒLEGOгҒ§еӨ§гҒҚгҒӘз®ұгӮ’дҪңгӮӢгҒ“гҒЁгҒҜгӮігӮ№гғҲгҒӢгӮүгӮӮеј·еәҰгҒӢгӮүгӮӮжңӣгҒҫгҒ—гҒҸгҒӘгҒ„гҖӮд»ҠеӣһгҒҜгӮўгғ¬гғігӮёгҒ•гҒӣгҒҰгҒ„гҒҹгҒ гҒ„гҒҰгҖҒгӮігғігғ‘гӮҜгғҲгҒ«йҖ гӮҚгҒҶгҖӮеҗҢи»ёй…ҚзҪ®гҒ®гӮ·гғігғЎгғҲгғӘгғғгӮҜгғҮгӮ¶гӮӨгғігҒҢйҮҚиҰҒгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

еҹәжң¬д»•ж§ҳгӮ’д»ҘдёӢгҒ®ж§ҳгҒ«иЁӯе®ҡгҒ—гҒҹгҖӮпјҲиЁҳијүгҒҜжңҖзөӮиӘҝж•ҙеҖӨгҒ§гҒӮгӮӢпјү

пјңпј‘пј—еҸ·ж©ҹгҖҖеҹәжң¬д»•ж§ҳпјһ

гғ»ж–№ејҸпјҡ8cmгғ•гғ«гғ¬гғігӮёгҖҖJSPж–№ејҸгғҗгӮ№гғ¬гғ•

гғ»зө„з«Ӣж–№жі•пјҡгғӣгғӘгӮҫгғігӮҝгғ«гӮҝгӮӨгғ—пјҲж°ҙе№ізө„з«Ӣпјү

гғ»гғҗгӮ№гғ¬гғ•ж–№ејҸпјҡгғ•гғӯгғігғҲгҖҖгӮігӮўгӮӯгӮ·гғЈгғ«гғ»гғҗгӮ№гғ¬гғ•гҖҖпјҲгғқгғјгғҲгҖҒе…Ёй•·иӘҝж•ҙеҸҜпјү

гғ»дҪҝз”ЁгғҰгғӢгғғгғҲпјҡPARC AudioгҖҖDCU-F101WгҖҖпјҲгӮҰгғғгғүгӮігғјгғіпјү

гғ»еӨ–еҪўеҜёжі•пјҡW128mm H128mm D260mm

гғ»гғқгғјгғҲеҜёжі•пјҡ16X16mm 220mm пј”жң¬

гғ»еҗёйҹіжқҗпјҡжҙ»жҖ§зӮӯпј“еҖӢ

гғ»еҶ…е®№з©ҚжҰӮз®—пјҡзҙ„1.8гғӘгғғгғҲгғ«пјҲеҶ…еҜё96x96x240mmгҖҖеҶ…ж§ӢйҖ зү©гӮ’20пј…гҒЁгҒ—гҒҹпјү

гғ»гғқгғјгғҲе‘Ёжіўж•°пјҡ80HzпјҲпј”жң¬пјү

гҖҖгғқгғјгғҲе‘Ёжіўж•°гҒ®иЁҲз®—гҒ«гҒҜJSPгҒ•гӮ“гҒ®иЁҲз®—гғ—гғӯгӮ°гғ©гғ гӮ’дҪҝз”ЁгҒ—гҒҹгҖӮ

|

пј’пјҚпј“гҖҖиЈҪдҪңйҒҺзЁӢ |

гҖҖLEGOгҒ§гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгӮ·гӮ№гғҶгғ гӮ’йҖ гӮӢе ҙеҗҲгҖҒжңҖгӮӮиӢҰеҠҙгҒҷгӮӢгҒ®гҒҜгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒ®еӣәе®ҡгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮжңЁгҒ®гғҗгғғгғ•гғ«жқҝгҒ«еҘҪгҒҚгҒ«з©ҙгӮ’й–ӢгҒ‘гӮӢгҒ®гҒЁйҒ•гҒ„гҖҒLEGOгҒ«гҒҜгғ–гғӯгғғгӮҜгҒ®еҹәжң¬гӮөгӮӨгӮәгҒҢгҒӮгӮҠгҖҒгҒ“гӮҢгҒ«еҗҲгӮҸгҒӣгҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°гҒӘгӮүгҒӘгҒ„гҖӮгҒҜгӮҒиҫјгҒҝж–№еҗ‘гҒ§гҒҜпј‘гғ”гғғгғҒгҒҢ8mmгҖҒз©ҚгҒҝдёҠгҒ’ж–№еҗ‘гҒ§гҒҜ1ж®өгҒҢ1cmпјҲжӯЈзўәгҒ«гҒҜ9.6mmпјүгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгғҚгӮёеӣәе®ҡгҒ«гҒҜLEGOгҒ®з©ҙгҒӮгҒҚгғ‘гғјгғ„гӮ’з”ЁгҒ„гӮӢгҒҢгҖҒгҒ“гӮҢгӮӮгҒӮгҒҫгӮҠзЁ®йЎһгҒҜгҒӘгҒ„гҖӮгҒҫгҒҹгҖҒжүӢжҢҒгҒЎгҒ«еңЁеә«гҒҢгҒӮгӮӢгҒ®гҒӢгӮӮйҮҚиҰҒгҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒҸгӮӢгҖӮгҒ„гҒӨгӮӮиЈҪдҪңгҒҜгӮ«гғғгғҲпјҶгғҲгғ©гӮӨгҒ®гғ‘гӮәгғ«гҒ®ж§ҳгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒ гҒӢгӮүгҒ“гҒқгғ‘гӮәгғ«гҒҢи§ЈгҒ‘гҒҹгҒЁгҒҚгҒҢжҘҪгҒ—гҒ„гҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮжңҖзөӮжүӢж®өгҒЁгҒ—гҒҰгҒҜгғ–гғӯгғғгӮҜгҒ®еҠ е·ҘгӮ„з©ҙгҒӮгҒ‘дҪңжҘӯгҒҢгҒӮгӮӢгҒҢгҖҒеј·еәҰгҒҢдҪҺдёӢгҒҷгӮӢгҒ®гҒ§гҖҒгҒ§гҒҚгӮӢгҒ гҒ‘гҒ“гӮҢгҒҜгӮ„гӮҠгҒҹгҒҸгҒӘгҒ„гҖӮ

гҖҖд»ҠеӣһгҒҜгҖҒз©ҙгҒӮгҒҚгғ—гғ¬гғјгғҲгҒ®з©ҙгӮ’3mmгғҚгӮёз”ЁгҒ«гғӘгғјгғһгғјгҒ§еәғгҒ’гҒҹгҒ гҒ‘гҒ§гҖҒгҒҶгҒҫгҒҸгғ‘гӮәгғ«гҒҢи§ЈгҒ‘гҒҹгҖӮгҒ“гҒ®гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒ®ж§ҳгҒ«гғ•гғ©гғігӮёгҒҢеӨ§гҒҚгҒ„гҒЁгӮ„гӮҠжҳ“гҒ„гҖӮеҶҷзңҹпј‘пј—гҒ«гғ•гғӯгғігғҲгғҷгӮјгғ«гӮ’зӨәгҒҷгҒҢгҖҒпј“ж®ө3cmгҒ®ж§ӢйҖ дҪ“гҒҜгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒ®гғһгӮ°гғҚгғғгғҲгҒҢе…ҘгӮӢжһ ж§ӢйҖ гҒ§гғҚгӮёжӯўгӮҒз”ЁгҒ®з©ҙгҒӮгҒҚгғ—гғ¬гғјгғҲгҒҢпј”з®ҮжүҖд»ҳгҒ„гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮпј’гғ”гғғгғҒпјҲ16mmпјүи§’еҪўгҒ®пј”гҒӨгҒ®гғҗгӮ№гғ¬гғ•гғқгғјгғҲгҒҜпј”йҡ…гҒ«гҒӮгӮҠгҖҒгҒҺгӮҠгҒҺгӮҠгҒ®гӮөгӮӨгӮәгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮдёҖйғЁеӨ§гҒҚгҒӘгғ•гғ©гғігӮёгҒ«еЎһгҒҢгӮҢгӮӢгҒҢгҖҒгҒҫгҒӮиүҜгҒ—гҒЁгҒ—гӮҲгҒҶгҖӮ

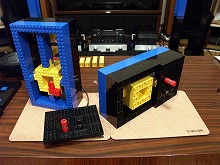

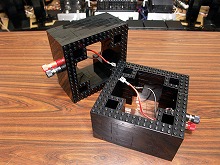

гҖҖпј‘пј—еҸ·ж©ҹгҒ®ж§ӢжҲҗйғЁе“ҒгӮ’еҶҷзңҹпј‘пјҳгҒ«зӨәгҒҷгҖӮгҒҹгҒЈгҒҹгҒ“гӮҢгҒ гҒ‘пјҹгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮжң¬ж©ҹгҒҜгғҗгӮ№гғ¬гғ•гғқгғјгғҲгҒҢпј”жң¬гҒӮгӮӢгҒ гҒ‘гҒ§гӮ№гғ‘гӮӨгғ©гғ«гғ”гғјгӮ№гӮӮз„ЎгҒҸгҖҒгӮ·гғігғ—гғ«гҒқгҒ®гӮӮгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖеҶҷзңҹпј‘пјҷгҒҜгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲйғЁгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгӮ·гғігғЎгғҲгғӘгғғгӮҜгҒӘгғҮгӮ¶гӮӨгғігҖӮM3гғҚгӮёгҒЁгғҖгғ–гғ«гғҠгғғгғҲгҒ§гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгӮ’еј·еӣәгҒ«еӣәе®ҡгҒ—гҒҹгҖӮгғһгӮ°гғҚгғғгғҲгҒҢеӨ§гҒҚгҒ„гҒ®гҒ§гҒҺгӮҠгҒҺгӮҠгҒ®иЈ…зқҖгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒ“гҒ®йғЁеҲҶгҒ®еҺҡгҒ•гҒҜпј“ж®өгҒ§гғқгғјгғҲй•·гӮӮ3cmгҖӮ

гҖҖеҶҷзңҹпј’пјҗгҒҜгӮҝгғјгғҹгғҠгғ«йғЁгҖӮеҫҢж–№гҒ«е»¶й•·иӘҝж•ҙгҒҷгӮӢз®—ж®өгҒӘгҒ®гҒ§гҖҒгҒЎгӮҮгҒЈгҒЁгӮ«гғғгӮіжӮӘгҒ„гҒҢгӮҝгғјгғҹгғҠгғ«гҒҜжЁӘеҮәгҒ—гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒ“гҒ®йғЁеҲҶгҒ®еҺҡгҒҝгҒҜпј—ж®өгҖҒгҒ“гҒ“гҒҫгҒ§гҒҢгғҗгӮ№гғ¬гғ•гғқгғјгғҲгҒЁгҒӘгӮӢгҒ®гҒ§гҖҒиЁҲпј‘пјҗж®өгҖҒ10cmгҒ®гғқгғјгғҲй•·гҒ§гҒҫгҒҡгҒҜдҪңжҲҗгҒ—гҒҹгҖӮ

гҖҖгғӘгӮўгғ•гғ¬гғјгғ гҒЁгғҗгғғгӮҜгғ‘гғҚгғ«пјҲеҶҷзңҹпј’пј‘пјүгҖӮзө„гҒҝеҗҲгӮҸгҒӣгҒҰгҖҒгҒҹгҒ гҒ®гғһгӮ№ж§ӢйҖ гҒ«гҒӘгӮӢгҖӮгғ•гғ¬гғјгғ гҒҜпј‘пјҗж®өгҒӘгҒ®гҒ§гҖҒгӮ·гӮ№гғҶгғ гғҲгғјгӮҝгғ«е…Ёй•·гҒҜ21cmгҒ®дәҲе®ҡгҖӮгҒ“гҒ®пј‘пј—еҸ·ж©ҹгҒ§гҒҜпј”жң¬гҒ®гғқгғјгғҲгҒ®еӢ•дҪңгҒҢеқҮзӯүгҒ«гҒӘгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢйҮҚиҰҒгҒӘгҒ®гҒ§жӯЈж–№еҪўгҒЁгҒ—гҒҹгҒҢгҖҒгҒ“гҒ®йғЁеҲҶгҒ§гҒ®еҶ…йғЁе®ҡеңЁжіўгҒҢеҝғй…ҚгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮLEGOгҒҜиЎЁйқўгҒҢгғ„гғ«гғ„гғ«гҒӘгҒ®гҒ§гғқгғјгғҲдҪңжҲҗгҒ«гҒҜжңүеҲ©гҒ гҒҢгҖҒгӮЁгғігӮҜгғӯгғјгӮёгғЈеҶ…йғЁгҒ§зӣӣеӨ§гҒ«е®ҡеңЁжіўгҒҢз«ӢгҒӨгҒ гӮҚгҒҶгҖӮе®ҡеңЁжіўгҒҜ34cmгҒ§1kHzгҒ гҒӢгӮү9.6cmгҒ®еҶ…йқўгҒ§зҙ„3.5kHzгҒ«гҒӘгӮӢгҖӮгҒ„гӮ„гҒӘе‘Ёжіўж•°гҒ гҒӘгҒӮгҖӮжңҖгӮӮгҒҶгӮӢгҒ•гҒҸж„ҹгҒҳгӮӢеёҜеҹҹгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮеҗёйҹігҒҢеҝ…иҰҒгҒ«гҒӘгӮӢгҒ гӮҚгҒҶгҖӮ

гҖҖзө„з«ӢгҒқгҒ®пј‘гҖҒгғһгӮ№гӮ’йҖ гӮӢпјҲеҶҷзңҹпј’пј’пјүгҖӮгҒЁгӮҠгҒӮгҒҲгҒҡгҖҒеҗёйҹіжқҗгҒҜгғҗгғғгӮҜгғ‘гғҚгғ«гҒ«1еҖӢдёЎйқўгғҶгғјгғ—гҒ§еӣәе®ҡгҒ—гҒҹпјҲеҶҷзңҹпј’пј“пјүгҖӮ

гҖҖгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲйғЁгҒЁгӮҝгғјгғҹгғҠгғ«йғЁгҒ®зө„з«ӢпјҲеҶҷзңҹпј’пј”пјүгҖӮеүҚеҫҢгӮ’зө„гҒҝеҗҲгӮҸгҒӣгҒҰе®ҢжҲҗпјҲеҶҷзңҹпј’пј•пјүгҖӮгҒЁгӮҠгҒӮгҒҲгҒҡеҶ…йғЁе®ҡеңЁжіўйҳІжӯўгҒ«зҙ…иҢ¶гӮ’гҒ¶гӮүдёӢгҒ’гҒҰгҒҝгҒҹгҖӮ

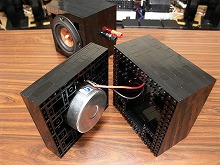

гҖҖи¶ігҒЁгҒӘгӮӢгӮҰгғ¬гӮҝгғігӮ·гғјгғ«гӮ’иІјгҒЈгҒҰе®ҢжҲҗпјҲеҶҷзңҹпј’пј–пјүгҖӮ

|

пј’пјҚпј”гҖҖи©ҰиҒҙгҒЁиӘҝж•ҙ |

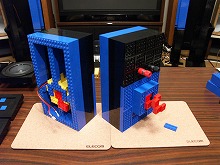

гҖҖгӮӯгғҘгғјгғ“гғғгӮҜгҒӘгғҮгӮ¶гӮӨгғігҒҢгҒӘгҒӢгҒӘгҒӢгӮ«гғғгӮіиүҜгҒ„гҖӮж—©йҖҹи©ҰиҒҙгҒ—гҒҰгҒҝгӮҲгҒҶпјҲеҶҷзңҹпј’пј—пјүгҖӮ

гғ»гғ»гғ»гӮ®гғЈгғңгғғпјҒгҖҖгҒӘгӮ“гҒЁгҒ„гҒҶгҒІгҒ©гҒ„йҹігҖӮеӨ§еӨұж•—гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮдҪҺйҹігҒҢгҒ¶гӮҲгҒ¶гӮҲгҒ§гҒ—гҒҫгӮҠгҒҢз„ЎгҒҸжӯӘгҒЈгҒҪгҒ„гҖӮгғҰгғӢгғғгғҲгӮӮгғҗгӮҝгҒӨгҒ„гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгҒ“гӮҢгҒҜгҒ©гҒҶгҒ—гҒҹгҒ“гҒЁгҒӢпјҹгғ»гғ»гғ»JSPгҒ•гӮ“гҒ®иЁҲз®—гғ—гғӯгӮ°гғ©гғ гҒ§гғқгғјгғҲгҒ®е‘Ёжіўж•°гӮ’жұӮгӮҒгҒҰгҒҝгӮӢгҒЁ124HzгҖӮгғқгғјгғҲгӮ’зҹӯгҒҸгҒ—гҒҷгҒҺгҒҹгҒӢгҖӮгҒҫгҒӮгҖҒй•·гҒҸгҒҷгӮӢдәҲе®ҡгҒ гҒЈгҒҹгҒ®гҒ§иӘҝж•ҙгҒ—гӮҲгҒҶпјҲгҒЎгӮғгӮ“гҒЁиЁҲз®—гҒ—гҒҰгҒӢгӮүйҖ гӮүгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҒ“гҒЁгӮ’еҸҚзңҒпјүгҖӮ

гҖҖгҒ©гҒ“гҒҫгҒ§дјёгҒ°гҒҷгҒӢпјҹгғ»гғ»гғ»дҪҝгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгӮ№гӮҝгғігғүгҒ®й•·гҒ•гҒӢгӮү5cmдјёгҒ°гҒ—гҒҰе…Ёй•·26cmгҒЁгҒҷгӮӢгҖӮгҒ“гӮ“гҒӘгҒ“гҒЁгҒ§жұәгӮҒгҒҰиүҜгҒ„гҒ®гҒӢпјҹгғ»гғ»гғ»иүҜгҒ„гҒ®гҒ гҖӮгӮ»гғғгғҶгӮЈгғігӮ°гҒҜйҮҚиҰҒгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒӮгҒҫгӮҠй•·гҒҸгҒҷгӮӢгҒЁж§ӢйҖ еј·еәҰгҒҢдёҚе®үгҒ гҒ—гғқгғјгғҲгҒ®еҠ№зҺҮгӮӮиҗҪгҒЎгӮӢгҒ гӮҚгҒҶгҖӮгғқгғјгғҲгҒҜгҒ“гҒ®е…Ёй•·гҒ§гҒҺгӮҠгҒҺгӮҠдјёгҒ°гҒ—гҒҰ22cmгҒ«гҒ—гҒҹгҖӮ

гҖҖй«ҳеҹҹгӮӮдәҲжғігҒ—гҒҹгҒЁгҒҠгӮҠгӮ„гҒӢгҒҫгҒ—гҒ„гҖӮеҶ…йғЁе®ҡеңЁжіўеҜҫзӯ–гҒ«гҒҜеҗёйҹіжқҗгҒ®жҙ»жҖ§зӮӯгӮ’дёӯеҝғгҒ«пј’иўӢе…ҘгӮҢгӮҲгҒҶгҖӮеЈҒйқўгҒ«гғ•гӮ§гғ«гғҲгӮ’иІјгӮӢгӮҲгӮҠгӮӮгҒҜгӮӢгҒӢгҒ«еҠ№жһңзҡ„гҒӘгҒҜгҒҡгҒ гҖӮгҒ“гҒ®еҗёйҹіжқҗгҒ®еӣәе®ҡгҒЁгҖҒ延長гҒ—гҒҹгғқгғјгғҲгҒ®жҢҜеӢ•йҳІжӯўгҒ®гҒҹгӮҒгҒ«гӮ№гғҶгғјгӮ’иЁӯгҒ‘гҒҹгҖӮиЁҲз®—дёҠгҒ®гғқгғјгғҲе‘Ёжіўж•°гҒҜзҙ„80HzгҒ«гҒӘгӮӢгҖӮ

гҒӮгҒӮгҖҒLEGOгҒ§йҖ гҒЈгҒЁгҒ„гҒҰиүҜгҒӢгҒЈгҒҹгҒӘгҒӮгҖӮж”№йҖ гӮӮжҘөгӮҒгҒҰе®№жҳ“гҒ пјҲеҶҷзңҹпј’пјҳпјүгҖӮ

гҖҖеҶҚеәҰгҖҒи©ҰиҒҙпјҲеҶҷзңҹпј’пјҷпјүгҖӮгҒҶгӮ“гҖӮгҒ“гӮҢгҒҜиүҜгҒ„гҖӮгғһгғҲгғўгҒӘйҹігҒ«гҒӘгҒЈгҒҹгҖӮгҒЁгҒ„гҒҶгҒӢ8cmгғҰгғӢгғғгғҲгҒЁгҒҜжҖқгҒҲгҒӘгҒ„дҪҺйҹігҒҢгӮ¬гғігӮ¬гғіеҮәгҒҰгҒҸгӮӢгҖӮзўәгҒӢгҒ«JSPж–№ејҸгҒҜдҪҺйҹіеҶҚз”ҹгҒ«жңүеҲ©гҒ§гҒӮгӮӢгҒЁзўәиӘҚгҒ§гҒҚгҒҹгҖӮгӮӮгҒЈгҒЁй•·гҒҸгҒ—гҒҹгӮүгҒ•гӮүгҒ«дҪҺйҹіеҹҹгҒҢ延гҒігӮӢгҒ®гҒӢпјҹгғ»гғ»гғ»гҒҫгҒӮгӮ„гӮҠгҒҷгҒҺгҒҜжӯўгӮҒгҒҰгҒҠгҒ“гҒҶгҖӮзҸҫзҠ¶гҒ§гӮӮеҚҒеҲҶгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒқгӮҢгҒ«гҒ—гҒҰгӮӮгғқгғјгғҲгҒ®гғҒгғҘгғјгғӢгғігӮ°гҒ§гҒ“гӮҢгҒ»гҒ©жҝҖеӨүгҒҷгӮӢгҒЁгҒҜй©ҡгҒ„гҒҹгҖӮгҒҶгӮӢгҒ•гҒӢгҒЈгҒҹй«ҳеҹҹгӮӮеҗёйҹіжқҗгҒ®д»ҳеҠ гҒ§еӨ§еӨүгӮЁгғ¬гӮ¬гғігғҲгҒ«гҒӘгҒЈгҒҹгҖӮгӮҰгғғгғүгӮігғјгғігҒ®е„ӘгҒ—гҒ•гҒҢеҮәгҒҰгҒҚгҒҹгҖӮеҝғй…ҚгҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгғқгғјгғҲгҒЁзӣҙжҺҘж”ҫе°„йҹігҒЁгҒ®е№ІжёүгҒ§гҒӮгӮӢгҒҢгҖҒгҒӮгҒҫгӮҠж„ҹгҒҳгҒӘгҒ„гҖӮгӮігӮўгӮӯгӮ·гғЈгғ«гғҮгӮ¶гӮӨгғігҒ®гғЎгғӘгғғгғҲгҒҢжҙ»гҒҚгҒҰгӮЁгӮўгӮҰгғјгғҸгғјгҒЁгҒ®дёҖдҪ“ж„ҹгҒҢеҮәгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгҒ“гҒ®гҒҹгӮҒгҒӢгғҗгӮ№гғ¬гғ•йҹігӮӮжҠ‘гҒҲгӮүгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгӮҲгҒҶгҒ«ж„ҹгҒҳгӮӢгҖӮдәҲжғігҒ—гҒҹгҒЁгҒҠгӮҠе®ҡдҪҚгҒҢеӨ§еӨүиүҜгҒ„гҖӮгғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘгӮ·гғЈгғјгғ—гҒӘе®ҡдҪҚгҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒҢгҖҒиҮӘ然гҒ«гӮ№гғҶгғ¬гӮӘгӮӨгғЎгғјгӮёгҒҢеәғгҒҢгӮӢгҖӮгҒ“гӮҢгҒҜиүҜгҒ„гӮ·гӮ№гғҶгғ гҒ«гҒӘгҒЈгҒҹгҖӮгғӢгғғгӮҜгғҚгғјгғ гҒҜгҖҢгғҖгғғгӮҜгӮ№гҖҚгҒ«жұәе®ҡгҖӮ

пј‘пј–еҸ·ж©ҹгҒЁгҖҢгғҖгғғгӮҜгӮ№гҖҚеӨ–иҰі

гҖҖJSPж–№ејҸгҒ®гҒҠгҒӢгҒ’гҒ§еҝөйЎҳгҒ§гҒӮгҒЈгҒҹ8cmгӮҰгғғгғүгӮігғјгғігӮ’жңүеҠ№гҒ«жҙ»з”ЁгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгҒҹгҖӮ

е…Ҳиј©ж–№гҒ«еӯҰгҒ№гҖҒгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгҒ®иҮӘдҪңгҒҜгғ“гғ«гғҖгғјгҒ®гҒҝгҒӘгҒ•гӮ“гҒҢгҒқгӮҢгҒһгӮҢе·ҘеӨ«гҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҰеӨ§еӨүиҲҲе‘іж·ұгҒ„гҖӮз§ҒгҒ®LEGOгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгӮӮдёҖе“ЎгҒ«гҒӘгӮҢгҒҹгӮүе№ёгҒ„гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ