|

LEGO SPEAKER 第2пјҗе ұ вүӘ第1пјҷе ұ 第21е ұвү« |

пј¬пјҘпј§пјҜгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгҒ®иЈҪдҪңгҖҖ第2пјҗе ұ

гӮҝгғігғҮгғ гғүгғ©гӮӨгғ–жҗӯијүпј’пјҳеҸ·ж©ҹе®ҢжҲҗпјҒ

|

пј‘пјҺ гҒҜгҒҳгӮҒгҒ« |

гҖҖеӨ§ж©ӢгғҒгғҘгғјгғігҒ®пј’пј”еҸ·ж©ҹгҒҜд»ҠгӮӮзҙ жҷҙгӮүгҒ—гҒ„йҹігҒ§йіҙгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгҒ“гҒ®гӮҜгӮӘгғӘгғҶгӮЈгӮ’и¶…гҒҲгӮӢгҒ“гҒЁгҒҜе®№жҳ“гҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҖӮгҒ—гҒӢгҒ—гҖҒеёёгҒ«дёҠгӮ’зӣ®жҢҮгҒ•гҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°гҒӘгӮүгҒӘгҒ„гҒ®гҒ гҖӮ

гҖҖLEGOгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгҒ®пј‘еҸ·ж©ҹгҒҜ2007е№ҙгҒ®пј•жңҲгҒ«е®ҢжҲҗгҒ—гҒҹгҖӮгҒқгӮҢгҒӢгӮүпј•е№ҙгҖҒ2012е№ҙгҒ®д»Ҡе№ҙгҒҜпј•е‘Ёе№ҙгҒ«гҒӮгҒҹгӮӢгҖӮгҒ“гҒ®иЁҳеҝөгғўгғҮгғ«гҒҢд»ҠеӣһгҒ”зҙ№д»ӢгҒҷгӮӢпј’пјҳеҸ·ж©ҹгҒӘгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮLEGOгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјжңҖй«ҳгҒ®йҹігӮ’иҝҪжұӮгҒ—гҒҹ究жҘөгҒ®гғӢгғҘгғјгғўгғҮгғ«гҖӮгҒқгӮҢгҒҢпј’пјҳеҸ·ж©ҹгҒ®й–ӢзҷәгӮігғігӮ»гғ—гғҲгҒ гҖӮд»ҠжҢҒгҒҰгӮӢжңҖй«ҳгҒ®жҠҖиЎ“гӮ’йӣҶз©ҚгҒ—гҒҰзҙ жҷҙгӮүгҒ—гҒ„йҹігҒ®гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгӮ’йҖ гӮҠгҒҹгҒ„гҖӮд»ҠеӣһгӮӮгҒјгӮ“гҒјгӮӢгҒ®гҒ гҖӮ

|

пј’пјҺгҒ“гӮҢгҒҫгҒ§гҒ®зі»иӯң |

гҖҖжң¬е ұе‘ҠгӮӮд»ҠеӣһгҒ§з¬¬пј’пјҗе ұгҒЁгҒӘгӮӢгҖӮгҒ„гҒӨгӮӮгҒ”иҰ§гҒ„гҒҹгҒ гҒҚгҖҒгҒӮгӮҠгҒҢгҒЁгҒҶгҒ”гҒ–гҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

гҖҖ第1пјҗе ұгҒ®жҷӮгҒ«гӮӮгҒқгӮҢгҒҫгҒ§гҒ®зөҢз·ҜгӮ’жҢҜгӮҠиҝ”гҒЈгҒҹгҒҢгҖҒд»ҠеӣһгӮӮз°ЎеҚҳгҒ«йҒҺеҺ»гҒ®дҪңе“ҒзҫӨгӮ’гҒ”зҙ№д»ӢгҒ—гҒҰгҒҝгҒҹгҒ„гҖӮ

гҖҖиЎЁпј‘пҪһпј“гҒ«гҒ“гӮҢгҒҫгҒ§гҒ«иЈҪдҪңгҒ—гҒҹпј‘еҸ·ж©ҹгҒӢгӮүпј’пј—еҸ·ж©ҹгҒ®зү№еҫҙгҒЁз°ЎеҚҳгҒӘгӮігғЎгғігғҲгӮ’гҒҫгҒЁгӮҒгҒҰгҒҝгҒҹгҖӮ

| No | иЁҳијү | еҪўејҸгғ»еҲҶйЎһ | гӮігғЎгғігғҲ | и©•дҫЎ |

|---|---|---|---|---|

| 1 | 1е ұ |

гӮҝгӮӨгғ—пјҡBH гғҰгғӢгғғгғҲпјҡ8FR еҲҶйЎһпјҡT |

иЁҳеҝөгҒҷгҒ№гҒҚLEGOгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјпј‘еҸ·ж©ҹгҖӮ гӮ№гғӘгғ гҒӘгғҗгғғгӮҜгғӯгғјгғүгғӣгғјгғігҒ гҒҢдҪҺйҹіеў—еј·еҠ№жһңгҒҜзҡҶз„ЎгҖӮиЈҪдҪңжҠҖиЎ“гӮ’зўәз«ӢгҒ—и§ЈдҪ“гҖӮ |

пјҚ |

| 2 | 1е ұ |

гӮҝгӮӨгғ—пјҡBH гғҰгғӢгғғгғҲпјҡ10FR еҲҶйЎһпјҡT |

еӨ§еһӢеҢ–гҒ—гҒҹгғҗгғғгӮҜгғӯгғјгғүгғӣгғјгғігҖӮгғҰгғӢгғғгғҲгҒ®еј·еҢ–гҒӘгҒ©ж”№йҖ гӮ’з№°гӮҠиҝ”гҒ—гҒҹгҒҢгғӣгғјгғігғӯгғјгғүгҒҢгҒӢгҒӢгӮүгҒҡеӨұж•—гҖӮиЁҳеҝөе“ҒгҒЁгҒ—гҒҰдҝқеӯҳгҒ•гӮҢгӮӢгҖӮ | Г— |

| 3 | 1е ұ |

гӮҝгӮӨгғ—пјҡе…ұйіҙз®Ў гғҰгғӢгғғгғҲпјҡ8FR еҲҶйЎһпјҡT |

пј“гғ‘гӮӨгғ—гҒ«гӮҲгӮӢе…ұйіҙз®Ўж–№ејҸгҖӮпј“е‘Ёжіўж•°е…ұйіҙгҒҜеӨұж•—гҒ—гҒҹгҒҢеҠ№жһңгҒҜиҰӢеҮәгҒ—гҖҒгҒҷгҒҗгҒ«и§ЈдҪ“гҒ•гӮҢгӮӢгҖӮ | Г— |

| 4 | 1е ұ |

гӮҝгӮӨгғ—пјҡе…ұйіҙз®Ў гғҰгғӢгғғгғҲпјҡ10FR еҲҶйЎһпјҡT |

1.4пҪҚгҒ«еӨ§еһӢеҢ–гҒ—гҒҹе…ұйіҙз®Ўж–№ејҸгҖӮLEGOгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјжңҖеӨ§й«ҳгҒ•гҒ®гғўгғҮгғ«гҖӮдҪҺйҹігҒ«еҠ№жһңиӘҚгӮҒеҪ“жҷӮгҒ®гғЎгӮӨгғігӮ·гӮ№гғҶгғ гҒЁгҒ—гҒҰдҪҝз”ЁгҖӮеҫҢгҒ«пј’пј–еҸ·ж©ҹгҒ®зҙ жқҗгҒЁгҒӘгӮӢгҖӮ | Г— |

| 5 | 1е ұ |

гӮҝгӮӨгғ—пјҡе…ұйіҙз®Ў гғҰгғӢгғғгғҲпјҡ8FR еҲҶйЎһпјҡT |

е°ҸеһӢеҢ–гҒ—гҒҹе…ұйіҙз®Ўж–№ејҸгҖӮеҫҢгҒ«гӮ№гғ‘гӮӨгғ©гғ«гғӣгғјгғігҒ«ж”№йҖ гҖӮеӨ§гҒҚгҒ•гҒ®еүІгҒ«гҒҜдҪҺйҹігҒҢеҮәгҒҡи§ЈдҪ“гҖӮ | Г— |

| 6 | 1е ұ |

гӮҝгӮӨгғ—пјҡеҜҶй–ү гғҰгғӢгғғгғҲпјҡ8FR еҲҶйЎһпјҡT |

жҙ»жҖ§зӮӯеҗёйҹіжқҗгӮ’е……еЎ«гҒ—гҒҹеҜҶй–үж–№ејҸгҒ«жҢ‘жҲҰгҖӮжҙ»жҖ§зӮӯгҒ®й«ҳгҒ„еҠ№жһңгӮ’зҹҘгӮӢгҖӮ10cmгғ•гғ«гғ¬гғігӮёгҒ«зҪ®жҸӣгҒ—гӮ№гғ‘гӮӨгғ©гғ«гғӣгғјгғігҒ«ж”№йҖ гҒ—гҒҹгҒҢеҠ№жһңдҪҺгҒҸи§ЈдҪ“гҖӮ | Г— |

| 7 | 1е ұ |

гӮҝгӮӨгғ—пјҡгғҗгӮ№гғ¬гғ• гғҰгғӢгғғгғҲпјҡ8FR еҲҶйЎһпјҡT |

дёүи§’йҢҗгғҮгӮ¶гӮӨгғігҒ®гғҗгӮ№гғ¬гғ•ж–№ејҸгғҶгӮ№гғҲгғўгғҮгғ«гҖӮгҒҜгҒҳгӮҒгҒҰгғһгғҲгғўгҒӘйҹігҒҢеҮәгҒҹгҖӮи©•дҫЎгӮ’еҸ—гҒ‘гҒҹиЁҳеҝөгҒҷгҒ№гҒҚгғўгғҮгғ«гҒ§ж°ёд№…дҝқеӯҳе“ҒгҖӮ | в—Ӣ |

| 8 | 2е ұ |

гӮҝгӮӨгғ—пјҡгғҗгӮ№гғ¬гғ• гғҰгғӢгғғгғҲпјҡ8FR еҲҶйЎһпјҡR |

гӮігғігғ‘гӮҜгғҲгҒӘгғҗгӮ№гғ¬гғ•ж–№ејҸгӮ’е®ҹйЁ“гҖӮдәҲжғійҖҡгӮҠдҪҺйҹігҒҢеҮәгҒҡеӨұж•—гҖӮ8cmгғ•гғ«гғ¬гғігӮёгҒ®жЁҷжә–гғҳгғғгғүгғҰгғӢгғғгғҲгӮ’гҒ“гҒ®гҒЁгҒҚиҰҸж јеҢ–гҖӮпј’гғўгғҮгғ«йҖ гҒЈгҒҹгҒҢи§ЈдҪ“гҖӮ | Г— |

| 9 | 3е ұ |

гӮҝгӮӨгғ—пјҡBH гғҰгғӢгғғгғҲпјҡ8FR еҲҶйЎһпјҡR |

иӨҮйӣ‘гҒӘгӮ№гғ‘гӮӨгғ©гғ«ж§ӢйҖ гӮ’жҢҒгҒӨгӮігғігғ‘гӮҜгғҲгғҗгғғгӮҜгғӯгғјгғүгғӣгғјгғігҖӮгҒ—гҒӢгҒ—гғӣгғјгғій•·гҒҢзҹӯгҒҸдҪҺйҹігҒҜеҮәгҒӘгҒ„гҖӮLEGOгҒӘгӮүгҒ§гҒҜгҒ®ж§ӢйҖ гҒ§иЁҳеҝөе“ҒгҒЁгҒ—гҒҰдҝқеӯҳгҖӮ | Г— |

| 10 | 4е ұ |

гӮҝгӮӨгғ—пјҡBH гғҰгғӢгғғгғҲпјҡ8FR еҲҶйЎһпјҡR |

е·»иІқгӮ’гӮӨгғЎгғјгӮёгҒ—гҒҹеӨ§еһӢгҒ®гғҗгғғгӮҜгғӯгғјгғүгғӣгғјгғігӮ’жғіе®ҡгҒҷгӮӢгӮӮеј·еәҰдҪҺгҒҸLEGOгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјжңҖеӨ§гҒ®еӨұж•—дҪңгҖӮгӮ°гғӯгғҶгӮ№гӮҜгҒӘгғҮгӮ¶гӮӨгғігӮӮГ—гҖӮгҒҷгҒҗгҒ«и§ЈдҪ“гҖӮ | Г— |

еҮЎдҫӢгҖҖгӮҝгӮӨгғ—гҖҖBHпјҡгғҗгғғгӮҜгғӯгғјгғүгғӣгғјгғі

гғҰгғӢгғғгғҲгҖҖ8FRпјҡ8cmгғ•гғ«гғ¬гғігӮёгҖҖ10FRпјҡ10cm

еҲҶйЎһгҖҖTпјҡгғҶгӮ№гғҲгғўгғҮгғ«гҖҖRпјҡз ”з©¶гғўгғҮгғ«гҖҖQпјҡйҹіиіӘиҝҪжұӮгғўгғҮгғ«

и©•дҫЎгҖҖпјҚпјҡи©•дҫЎдёҚиғҪгҖҖГ—пјҡеӨұж•—гҖҖв–іпјҡеҠ№жһңгҒӮгӮҠгҖҖв—Ӣпјҡе®ҹз”Ёгғ¬гғҷгғ«гҖҖв—Һпјҡ

й«ҳгҒ„жҲҗжһң

| No | иЁҳијү | еҪўејҸгғ»еҲҶйЎһ | гӮігғЎгғігғҲ | и©•дҫЎ |

|---|---|---|---|---|

| 11 | 5е ұ |

гӮҝгӮӨгғ—пјҡBH гғҰгғӢгғғгғҲпјҡ8FR еҲҶйЎһпјҡR |

з°Ўжҳ“гӮ№гғ‘гӮӨгғ©гғ«гғӣгғјгғігҒ®е°ҸеһӢз ”з©¶гғўгғҮгғ«гҖӮпј”зЁ®йЎһгҒ®гғҰгғӢгғғгғҲгҒ§иЈҪдҪңгҒ—гҒҹгҒҢйҹігҒҜиүҜгҒҸгҒӘгҒ„гҖӮпј‘еҸ°гҒ®гҒҝзҸҫеӯҳгҖӮ | Г— |

| 12 | 6е ұ |

гӮҝгӮӨгғ—пјҡBH гғҰгғӢгғғгғҲпјҡ10FR еҲҶйЎһпјҡQ |

гӮ·гғ§гғјгғҲгӮ№гғ‘гӮӨгғ©гғ«пј”жң¬гҒ®гғҗгғғгӮҜгғӯгғјгғүгғӣгғјгғігҒ гҒЈгҒҹгҒҢеӢ•дҪңгҒҜгғҗгӮ№гғ¬гғ•гҒ«иҝ‘гҒҸгҖҒеҫҢгҒ«гӮ№гғ‘гӮӨгғ©гғ«гғүгғҗгӮ№гғ¬гғ•гҒЁе‘ҪеҗҚгҖӮеҲқгҒ®йҹіиіӘиҝҪжұӮгғўгғҮгғ«гҖӮ | в—Ӣ |

| 13 | 6е ұ |

гӮҝгӮӨгғ—пјҡSгғҗгӮ№гғ¬гғ• гғҰгғӢгғғгғҲпјҡ10FR еҲҶйЎһпјҡR |

10cmгғ•гғ«гғ¬гғігӮёгҒ®гғҳгғғгғүгғҰгғӢгғғгғҲгҒ гҒ‘гҒ§йҖ гҒЈгҒҰгҒҝгҒҹгӮ·гӮ№гғҶгғ гҖӮиҰӢгҒҹзӣ®гҒҜиүҜгҒҸгҒӘгҒ„гҖӮ | Г— |

| 14 | 7е ұ |

гӮҝгӮӨгғ—пјҡSгғҗгӮ№гғ¬гғ• гғҰгғӢгғғгғҲпјҡ8FR еҲҶйЎһпјҡR |

и¶…гӮігғігғ‘гӮҜгғҲгҒӘгғҗгӮ№гғ¬гғ•гғўгғҮгғ«гҖӮдҪҺйҹігҒҜжңҹеҫ…гҒ§гҒҚгҒӘгҒ„гҒҢдҪҝгҒ„гӮ„гҒҷгҒ„гӮөгӮӨгӮәгҒ§LEGOгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгҒ®дёҖгҒӨгҒ®еҲ°йҒ”зӮ№гҖӮеҫҢгҒ«пј’пј—еҸ·ж©ҹгҒЁгҒӘгӮӢгҖӮ | в–і |

| 15 | 8е ұ |

гӮҝгӮӨгғ—пјҡSгғҗгӮ№гғ¬гғ• гғҰгғӢгғғгғҲпјҡ5FR еҲҶйЎһпјҡR |

гҒ•гӮүгҒ«и¶…е°ҸеһӢгӮ’зӣ®жҢҮгҒ—гҒҹз ”з©¶гғўгғҮгғ«гҖӮгҒ•гҒҷгҒҢгҒ«гӮ„гӮҠгҒҷгҒҺгҒҰйҹігҒҜжӮӘгҒ„гҖӮпј’зЁ®йЎһйҖ гҒЈгҒҹгҒҢпј’пј‘еҸ·ж©ҹгҒЁпј’пј—еҸ·ж©ҹгҒ®йғЁе“ҒгҒЁгҒӘгҒЈгҒҹгҖӮ | пјҚ |

| 16 | 9е ұ |

гӮҝгӮӨгғ—пјҡSгғҗгӮ№гғ¬гғ• гғҰгғӢгғғгғҲпјҡ10FR еҲҶйЎһпјҡR |

гӮ№гғ‘гӮӨгғ©гғ«гғүгғҗгӮ№гғ¬гғ•гҒ®еҹәзӨҺз ”з©¶з”ЁгғўгғҮгғ«гҖӮгғқгғјгғҲй•·гӮ„е®№з©ҚеӨүжӣҙгҖҒгғҰгғӢгғғгғҲзҪ®жҸӣгҒӘгҒ©е®ҹйЁ“гӮ’з№°гӮҠиҝ”гҒ—гҒҹгҖӮеҪ“жҷӮгҒ®гғӘгғ•гӮЎгғ¬гғігӮ№гғўгғҮгғ«гҒ§йҹігӮӮиүҜгҒ„гҖӮ | в—Ӣ |

| 17 | 9е ұ |

гӮҝгӮӨгғ—пјҡгғҗгӮ№гғ¬гғ• гғҰгғӢгғғгғҲпјҡ8FR еҲҶйЎһпјҡR |

JSPж–№ејҸгҒЁгҒ„гҒҶпј”жң¬гғҖгӮҜгғҲгҒ®гғҗгӮ№гғ¬гғ•гҒ®дёҖзЁ®гҒ§гҒӮгӮӢж§ӢйҖ гӮ’е®ҹйЁ“гҒ—гҒҹгғўгғҮгғ«гҖӮзўәгҒӢгҒ«еҠ№жһңгҒҜзўәиӘҚгҒ§гҒҚгҒҹгҖӮ | в–і |

| 18 | 10е ұ |

гӮҝгӮӨгғ—пјҡгғҗгӮ№гғ¬гғ• гғҰгғӢгғғгғҲпјҡ8FR еҲҶйЎһпјҡR |

JSPж–№ејҸгӮ’пј’жң¬гғҖгӮҜгғҲгҒ«гҒ—гҒҰе°ҸеһӢеҢ–гӮ’е®ҹйЁ“гҒ—гҒҹгғўгғҮгғ«гҖӮгӮөгӮӨгӮәгҒ®еүІгҒ«гҒҜдҪҺйҹігҒҢеҮәгӮӢгҒҢйҹігҒҢиүҜгҒ„гҒЁгҒҜгҒ„гҒҲгҒӘгҒ„гҖӮ | Г— |

| 19 | 11е ұ |

гӮҝгӮӨгғ—пјҡBH гғҰгғӢгғғгғҲпјҡ10FR еҲҶйЎһпјҡR |

гӮ№гғ‘гӮӨгғ©гғ«гғӣгғјгғігӮ’гӮ·гғігғЎгғҲгғӘгғғгӮҜгҒ«гғҮгӮ¶гӮӨгғігҒ—гҒҹгғўгғҮгғ«гҖӮжүӢй–“гӮ’гҒӢгҒ‘гҒҰиЈҪдҪңгҒ—гҒҹгҒ®гҒ«е…ЁгҒҸдҪҺйҹіеў—еј·гҒ§гҒҚгҒҡеӨ§еӨұж•—гҖӮ | Г— |

| 20 | 12е ұ |

гӮҝгӮӨгғ—пјҡBH гғҰгғӢгғғгғҲпјҡ8FR еҲҶйЎһпјҡR |

гғ•гғӯгғігғҲгғӣгғјгғігҒ®еҠ№жһңгӮ’е®ҹйЁ“гҒ—гҒҹгғўгғҮгғ«гҖӮжҘөгӮҒгҒҰеҶ…е®№з©ҚгҒ®е°‘гҒӘгҒ„гғҗгғғгӮҜгғӯгғјгғүгғӣгғјгғігҒӘгҒ®гҒ§дҪҺйҹігҒҜеҮәгҒӘгҒ„гҒҢзӢ¬зү№гҒ®йҹігҒҢгҒҷгӮӢгҖӮгғҮгӮ¶гӮӨгғіиүҜгҒҸдҝқеӯҳе“ҒгҖӮ | в–і |

еҮЎдҫӢгҖҖгӮҝгӮӨгғ—гҖҖBHпјҡгғҗгғғгӮҜгғӯгғјгғүгғӣгғјгғігҖҖSгғҗгӮ№гғ¬гғ•пјҡгӮ№гғ‘гӮӨгғ©гғ«гғүгғҗгӮ№гғ¬гғ•

гғҰгғӢгғғгғҲгҖҖ5FRпјҡ5cmгғ•гғ«гғ¬гғігӮёгҖҖ8FRпјҡ8cmгҖҖ10FRпјҡ10cm

еҲҶйЎһгҖҖTпјҡгғҶгӮ№гғҲгғўгғҮгғ«гҖҖRпјҡз ”з©¶гғўгғҮгғ«гҖҖQпјҡйҹіиіӘиҝҪжұӮгғўгғҮгғ«

и©•дҫЎгҖҖпјҚпјҡи©•дҫЎдёҚиғҪгҖҖГ—пјҡеӨұж•—гҖҖв–іпјҡеҠ№жһңгҒӮгӮҠгҖҖв—Ӣпјҡе®ҹз”Ёгғ¬гғҷгғ«гҖҖв—Һпјҡй«ҳгҒ„жҲҗжһң

| No | иЁҳијү | еҪўејҸгғ»еҲҶйЎһ | гӮігғЎгғігғҲ | и©•дҫЎ |

|---|---|---|---|---|

| 21 | 13е ұ |

гӮҝгӮӨгғ—пјҡгғҗгӮ№гғ¬гғ• гғҰгғӢгғғгғҲпјҡBW еҲҶйЎһпјҡR |

гғҗгӮӨгғ–гғ¬гғјгӮҝгҒЁ5cmгғ•гғ«гғ¬гғігӮёгӮ’жҗӯијүгҒ—гҒҹеӨүеүҮпј’гӮҰгӮ§гӮӨгғҗгӮ№гғ¬гғ•еһӢгҖӮи¶…е°ҸеһӢгҒ§гҒ®дҪҺйҹіеҶҚз”ҹгӮ’гҒӯгӮүгҒЈгҒҹгҒҢйҹігҒҜжӯӘгҒЈгҒҪгҒ„гҖӮгҒ—гҒӢгҒ—еҸҜиғҪжҖ§гҒҜзўәиӘҚгҖӮ | в–і |

| 22 | 14е ұ |

гӮҝгӮӨгғ—пјҡйҖҶBH гғҰгғӢгғғгғҲпјҡ10FR еҲҶйЎһпјҡR |

йҖҶгғҗгғғгӮҜгғӯгғјгғүгғӣгғјгғігҒ®з ”究гғўгғҮгғ«гҖӮж„ҸеӨ–гҒ«дҪҺйҹіж„ҹгҒҢгҒӮгӮӢгҖӮгӮҜгӮ»гҒ®гҒӘгҒ„йҹігӮӮеҘҪеҚ°иұЎгҖӮгӮЁгғ¬гӮ¬гғігғҲгҒӘгғҮгӮ¶гӮӨгғігҒ§ж„ҸеҢ гӮӮиҝҪжұӮгҖӮ | в–і |

| 23 | 15е ұ |

гӮҝгӮӨгғ—пјҡгғҗгӮ№гғ¬гғ• гғҰгғӢгғғгғҲпјҡ8FR еҲҶйЎһпјҡT |

LEGOгҒ®е…ҘжүӢжҖ§гҒ«й…Қж…®гҒ—гҖҒгӮ»гғғгғҲгғ‘гғјгғ„гҒ§гҒ®иЈҪдҪңгғҶгӮ№гғҲгғўгғҮгғ«гҖӮгҒқгҒ®зөҗжһңгҖҒгӮ«гғ©гғ•гғ«гҒӘгғҮгӮ¶гӮӨгғігғўгғҮгғ«гҒЁгҒӘгҒЈгҒҹгҖӮе°ҸеһӢгғ‘гғјгғ„гҒҢеӨҡгҒҸеј·еәҰдёҚи¶ігҖӮ | Г— |

| 24 | 16е ұ |

гӮҝгӮӨгғ—пјҡгғҗгӮ№гғ¬гғ• гғҰгғӢгғғгғҲпјҡ10W еҲҶйЎһпјҡQ |

10cmгӮҰгғјгғҸгғјпјӢ2.8cmгғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјгҒ«гӮҲгӮӢеҲқгҒ®жң¬ж јпј’гӮҰгӮ§гӮӨгғўгғҮгғ«гҖӮгӮ·гғігғ—гғ«гҒӘгғҚгғғгғҲгғҜгғјгӮҜгҒЁй«ҳеј·еәҰгӮЁгғігӮҜгғӯгғјгӮёгғЈгҒ§й«ҳйҹіиіӘгӮ’йҒ”жҲҗгҖӮ | в—Һ |

| 25 | 17е ұ |

гӮҝгӮӨгғ—пјҡеҜҶй–ү гғҰгғӢгғғгғҲпјҡ18W еҲҶйЎһпјҡQ |

еҗҚж©ҹNS-10MгӮ’гӮӘгғһгғјгӮёгғҘгҒ—гҒҹпј’пј•еҸ·ж©ҹиЁҳеҝөдҪңе“ҒгҖӮ18cmгӮҰгғјгғҸгғјгҒ«гӮҲгӮӢеҜҶй–үеһӢпј’гӮҰгӮ§гӮӨгҒ§жңҖеӨ§е®№з©ҚгҒ®гғўгғҮгғ«гҒ гҒҢеј·еәҰдёҚи¶ігҒ®е•ҸйЎҢгӮӮйЎ•еңЁеҢ–гҖӮ | в—Һ |

| 26 | 18е ұ |

гӮҝгӮӨгғ—пјҡTD гғҰгғӢгғғгғҲпјҡ10FR еҲҶйЎһпјҡR |

10cmгғ•гғ«гғ¬гғігӮёпј’жң¬гӮ’еүҚеҫҢгҒ«й…ҚзҪ®гҒ—гҒҹгӮҝгғігғҮгғ гғүгғ©гӮӨгғ–ж–№ејҸгҒ®з ”究гғўгғҮгғ«гҖӮй«ҳгҒ„дҪҺйҹіеў—еј·еҠ№жһңгӮ’зўәиӘҚгҒ—гҒҹгҒҢгӮҜгӮ»гӮӮеј·гҒҸгҖҒйҹіиіӘзҡ„гҒ«гҒҜе•ҸйЎҢгҖӮ | в—Ӣ |

| 27 | 19е ұ |

гӮҝгӮӨгғ—пјҡTD гғҰгғӢгғғгғҲпјҡ8FR еҲҶйЎһпјҡR |

пј‘пј”еҸ·ж©ҹгҒЁпј‘пј•еҸ·ж©ҹгӮ’еҗҲдҪ“гҒ—гҒҰиЈҪдҪңгҒ—гҒҹи¶…гӮігғігғ‘гӮҜгғҲгӮҝгғігғҮгғ гғүгғ©гӮӨгғ–жҗӯијүгғўгғҮгғ«гҖӮгӮөгӮӨгӮәгҒӢгӮүгҒҷгӮҢгҒ°з«ӢжҙҫгҒӘйҹігҒЁи©•дҫЎгҒ§гҒҚгҖҒгҒ“гӮҢгӮӮеҲ°йҒ”зӮ№гҖӮ | в—Ӣ |

еҮЎдҫӢгҖҖгӮҝгӮӨгғ—гҖҖйҖҶBHпјҡйҖҶгғҗгғғгӮҜгғӯгғјгғүгғӣгғјгғігҖҖTDпјҡгӮҝгғігғҮгғ гғүгғ©гӮӨгғ–

гғҰгғӢгғғгғҲгҖҖBWпјҡгғҗгӮӨгғ–гғ¬гғјгӮ·гғ§гғігӮҰгғјгғҸгғјгҖҖ10Wпјҡ10cmгӮҰгғјгғҸгғјгҖҖ18Wпјҡ18cm

еҲҶйЎһгҖҖTпјҡгғҶгӮ№гғҲгғўгғҮгғ«гҖҖRпјҡз ”з©¶гғўгғҮгғ«гҖҖQпјҡйҹіиіӘиҝҪжұӮгғўгғҮгғ«

и©•дҫЎгҖҖпјҚпјҡи©•дҫЎдёҚиғҪгҖҖГ—пјҡеӨұж•—гҖҖв–іпјҡеҠ№жһңгҒӮгӮҠгҖҖв—Ӣпјҡе®ҹз”Ёгғ¬гғҷгғ«гҖҖв—Һпјҡй«ҳгҒ„жҲҗжһң

гҖҖж–Үеӯ—гҒ°гҒӢгӮҠгҒ§иҰӢгҒҘгӮүгҒ„иЎЁгҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒҷгҒҝгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮиЎЁдёӯгҒ®з•ҘеҸ·гҒҜеҮЎдҫӢгҒ«зӨәгҒ—гҒҹгҖӮ

йҒҺеҺ»гҒ®жң¬е ұе‘ҠгӮ’иҰӢиҝ”гҒҷгҒЁгҖҒгҒқгӮҢгҒһгӮҢгҒ«зөҗж§Ӣй«ҳгҒ„и©•дҫЎгӮ’дёҺгҒҲгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгҒ—гҒӢгҒ—гҖҒгҒ“гӮҢгҒҜиЈҪдҪңиҖ…гҒ®гғҗгӮӨгӮўгӮ№гҒЁиЁҖгҒҶгҒӢиҰӘгҒ°гҒӢгҒЁгҒ„гҒҶзҠ¶ж…ӢгҒ§гҒӮгҒЈгҒҰгҖҒд»ҠиҒҙгҒҚгҒӘгҒҠгҒҷгҒЁиҒҙгҒҸгҒ«е ӘгҒҲгҒӘгҒ„гҒІгҒ©гҒ„йҹігҒҢгҒҷгӮӢгғўгғҮгғ«гӮӮеӨҡгҒ„гҖӮгӮӮгҒЎгӮҚгӮ“гҖҒгҒ“гҒ®пј•е№ҙгҒ§з§ҒгҒ®и©•дҫЎгғ¬гғҷгғ«гӮӮдёҠгҒҢгҒЈгҒҹгӮҸгҒ‘гҒ§гҖҒгҒӨгҒӯгҒ«гғҸгғјгғүгғ«гҒҜй«ҳгҒҸгҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮLEGOгҒ§йҖ гҒЈгҒҹгҒ«гҒ—гҒҰгҒҜгғ»гғ»гғ»гҒЁгҒӢгҖҒгҒ“гҒ®гӮөгӮӨгӮәгҒ«гҒ—гҒҰгҒҜгғ»гғ»гғ»гҒЁгҒ„гҒЈгҒҹжқЎд»¶гҒ®дёӢгҒ§гҒҜи©•дҫЎгҒ§гҒҚгҒҰгӮӮзө¶еҜҫзҡ„гҒӘй«ҳйҹіиіӘгҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒ®гҒ гҖӮд»ҠеӣһгҒҜеҸҚзңҒгӮ’иҫјгӮҒгҒҰзө¶еҜҫзҡ„гҒӘи©•дҫЎгӮ’гҒ—гҒҰгҒҝгҒҹгҖӮгҒ гҒӢгӮүиЎЁгҒҜГ—гҒ°гҒӢгӮҠгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒ“гҒ®5е№ҙдҪ•гҒ—гҒҰгҒҚгҒҹгӮ“гҒ гӮҚгҒҶгғ»гғ»гғ»гҖӮ

гҖҖпј‘еҸ·ж©ҹгҒӢгӮүпј—еҸ·ж©ҹгҒҫгҒ§гҒҜгғҶгӮ№гғҲгғўгғҮгғ«гҒ®жҷӮд»ЈгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒйҖ гӮӢдәӢгҒқгҒ®гӮӮгҒ®гҒҢзӣ®зҡ„гҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҖӮ

йҹігҒҢеҮәгӮҢгҒ°гҒҶгӮҢгҒ—гҒ„гҒЁиЁҖгҒҶзҠ¶ж…ӢгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮLEGOгӮ’иЈҪдҪңзҙ жқҗгҒЁгҒ—гҒҰзЁ®гҖ…гҒ®гӮҝгӮӨгғ—гҒ®гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјж–№ејҸгӮ’и©ҰгҒ—гҒҰгҒҝгҒҹгҒҢгҖҒпј–еҸ·ж©ҹгҒҫгҒ§гҒҜгҒҷгҒ№гҒҰеӨұж•—гҖӮгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјиЁӯиЁҲгҒ®гғҺгӮҰгғҸгӮҰгӮӮзөҢйЁ“гӮӮгҒӘгҒ„гҒ®гҒ гҒӢгӮүгҒ—гҒӢгҒҹгҒҢгҒӘгҒ„гҒҢгҖҒд»ҠжҖқгҒҲгҒ°гҒІгҒ©гҒ„иЁӯиЁҲгӮӮеӨҡгҒ„гҖӮгҒ—гҒӢгҒ—гҖҒгҒ“гҒ®еӨұж•—гҒҢеӨҡгҒҸгҒ®зөҢйЁ“гӮ’дёҺгҒҲгҒҰгҒҸгӮҢгҒҹгҖӮгӮӮгҒЎгӮҚгӮ“гҖҒдёҖиҲ¬зҡ„гҒӘгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјиЈҪдҪңгҒ®дёҠгҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгҖҒLEGOгҒЁгҒ„гҒҶзү№ж®ҠгҒӘзҙ жқҗгҒ®гӮ·гӮ№гғҶгғ гҒ§гҒ®зөҢйЁ“гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҒқгҒ—гҒҰгҖҒпј—еҸ·ж©ҹгҒ§гҒӨгҒ„гҒ«жәҖи¶ігҒ®гҒ§гҒҚгӮӢдҪңе“ҒгҒҢе®ҢжҲҗгҒ—гҒҰгҖҒеӨ§ж©Ӣж°ҸгҒ«и©•дҫЎгҒ„гҒҹгҒ гҒ„гҒҹгҒ“гҒЁгҒҜ第1е ұгҒ«гӮӮиЁҳијүгҒ—гҒҹгҒЁгҒҠгӮҠгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖLEGOгҒҢгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгҒ®иЈҪдҪңзҙ жқҗгҒЁгҒ—гҒҰжңүеҠ№гҒ§гҒӮгӮӢгҒЁгӮҸгҒӢгӮӢгҒЁгҖҒгҒ•гҒҫгҒ–гҒҫгҒӘж§ӢйҖ гӮ’йҖ гҒЈгҒҰгҒҝгҒҹгҖӮгҒ“гӮҢгҒҢпјҳеҸ·ж©ҹгҒӢгӮүпј’пј“еҸ·ж©ҹгҒҫгҒ§гҒ®з ”究гғ»е®ҹйЁ“гҒ®жҷӮд»ЈгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖLEGOгҒ®еүөдҪңжҖ§гӮ’жҙ»гҒӢгҒ—гҒҰиҮӘз”ұгҒӘгғҮгӮ¶гӮӨгғігӮ’жӨңиЁҺгҒ—гҒҰгҒҝгҒҹгҖӮж”№йҖ гӮӮе®№жҳ“гҒ§дҪ•еәҰгҒ§гӮӮйҖ гӮҠзӣҙгҒӣгӮӢгҒ®гҒ§еӨұж•—гӮӮжҖ–гҒҸгҒӘгҒ„пјҲгҒ гҒӢгӮүеӨұж•—гҒ°гҒӢгӮҠгҒӘгҒ®гҒ гҒҢгғ»гғ»гғ»пјүгҖӮеҲқжңҹгҒҜгӮ№гғ‘гӮӨгғ©гғ«гғӣгғјгғігҒ«жіЁзӣ®гҒ—гҒҹгҖӮLEGOгҒӘгӮүгҒ§гҒҜгҒ®иӨҮйӣ‘гҒӘйҖ еҪўгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒ“гӮҢгҒҢгғҖгғігғ—гғүгғҗгӮ№гғ¬гғ•гҒ®дёҖзЁ®гҒ§гҒӮгӮӢгӮ№гғ‘гӮӨгғ©гғ«гғүгғҗгӮ№гғ¬гғ•гҒЁгҒ„гҒҶжҠҖиЎ“гҒ«зҷәеұ•гҒҷгӮӢгҖӮгҒ—гҒӢгҒ—гҒӘгҒҢгӮүд»ҠиҒҙгҒҚгҒӘгҒҠгҒҷгҒЁгҖҒгҒ©гҒ®гғўгғҮгғ«гӮӮеҠ№зҺҮгҒҢжӮӘгҒҸдҪҺйҹідёҚи¶ігҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒ©гҒЎгӮүгҒӢгҒЁгҒ„гҒҶгҒЁйҹіиіӘгӮҲгӮҠгӮӮLEGOгӮүгҒ—гҒ•гӮ’жұӮгӮҒгҒҰгҒ„гҒҹгҖӮдё–з•ҢдёӯгҒ®гҒ©гҒ“гҒ«гӮӮгҒӘгҒ„гӮӘгғӘгӮёгғҠгғӘгғҶгӮЈгҒ«гҒӮгҒөгӮҢгҒҹгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгӮ·гӮ№гғҶгғ гҒҢйҖ гӮҠгҒҹгҒӢгҒЈгҒҹгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖгӮӮгҒҶдёҖгҒӨгҒ®зӣ®жЁҷгӮӮгҒӮгҒЈгҒҹгҖӮгӮігғігғ‘гӮҜгғҲеҢ–гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮе°ҸгҒ•гҒҸгҒҰйҹігҒ®иүҜгҒ„гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгӮ·гӮ№гғҶгғ гҒҜиЈҪдҪңиҖ…гҒ®еӨўгҖӮзҸҫе®ҹзҡ„гҒ«гҒҜLEGOгҒҢй«ҳдҫЎгҒ§еӨ§йҮҸгҒ®е…ҘжүӢгҒҢеӣ°йӣЈгҒ§гҒӮгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶиғҢжҷҜгӮӮгҒӮгӮӢгҒҢгҖҒгҒ“гҒ®й–ӢзҷәгҒ«гӮӮеҠӣгӮ’гҒқгҒқгҒ„гҒ гҖӮ

гҖҖгғ»гғ»гғ»гҒ гҒҢгҖҒзөҗеұҖеӯҰгӮ“гҒ гҒ“гҒЁгҒҜгғҗгӮ№гғ¬гғ•гӮ·гӮ№гғҶгғ гҒӘгҒ©гҒ®еёёиӯҳзҡ„гҒӘжүӢжі•гҒҢдёҖз•ӘгҒ гҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒ гҖӮеҘҮгӮ’гҒҰгӮүгҒҶгҒЁеӨұж•—гҒҷгӮӢгҖӮе…ҲдәәгҒҹгҒЎгҒҜеҒүеӨ§гҒӘгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖпј’пј”еҸ·ж©ҹгҒӢгӮүгҒҜгҒқгӮҢгҒҫгҒ§гҒ®зөҢйЁ“гӮ’жҙ»гҒӢгҒ—гҒҰй«ҳгҒ„гӮҜгӮӘгғӘгғҶгӮЈгӮ’иҝҪжұӮгҒ—гҒҹеҶҶзҶҹгҒ®жҷӮд»ЈгҒ«е…ҘгӮӢгҖӮ

пј’гӮҰгӮ§гӮӨгӮ·гӮ№гғҶгғ гҒ«жҢ‘жҲҰгҒ—гҖҒжңҖеӨ§гӮөгӮӨгӮәгҒ®пј’пј•еҸ·ж©ҹгҖҒгҒқгҒ—гҒҰз§ҒгҒЁгҒ—гҒҰгҒҜжңҖж–°гҒ®жҠҖиЎ“гҒЁгҒӘгӮӢгӮҝгғігғҮгғ гғүгғ©гӮӨгғ–гҒ®жҺЎз”ЁгҒёгҒЁз¶ҡгҒҸгҖӮ

гҖҖпј’пј”еҸ·ж©ҹгҒ§гҒҜиӘҝж•ҙгҒ®йӣЈгҒ—гҒ•гҒ«еӣ°жғ‘гҒ—гғҳгғ«гғ—гӮ’гҒ„гҒҹгҒ гҒ„гҒҹгҒҢгҖҒзөҗжһңзҡ„гҒ«зҙ жҷҙгӮүгҒ—гҒ„гӮ·гӮ№гғҶгғ гҒЁгҒӘгӮҠзҸҫеңЁгҒ®гғӘгғ•гӮЎгғ¬гғігӮ№гғўгғҮгғ«гҒ§жңҖй«ҳгӮҜгӮӘгғӘгғҶгӮЈгӮ’иӘҮгӮӢгҖӮ

гҖҖпј’пј•еҸ·ж©ҹгҒҜNS-10MгҒЁгҒ„гҒҶеҗҚж©ҹгӮ’жүӢжң¬гҒ«гӮігғ”гғјгғўгғҮгғ«гӮ’дҪңжҲҗгҒ—гҒҹгҒҢгҖҒLEGOгҒ®ж§ӢйҖ еј·еәҰгҒ®е•ҸйЎҢгӮ’зөҢйЁ“гҒ—гҒҹгҖӮзү№гҒ«еӨ§йқўз©ҚгҒ®гғӘгӮўгғ‘гғҚгғ«гҒҜејұгҒҸгҒӘгӮҠгҖҒгӮҰгғјгғҸгғјгҒ®иғҢйғЁгҒ«гҒҜиЈңеј·жҹұгӮӮз«ӢгҒҰгӮүгӮҢгҒӘгҒ„гҖӮгӮөгӮӨгӮәгҒЁгҒ„гҒҶйҷҗз•ҢгӮ’зҹҘгҒЈгҒҹгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖгӮҝгғігғҮгғ гғүгғ©гӮӨгғ–еҲқжҺЎз”ЁгҒ®пј’пј–еҸ·ж©ҹгҒҜе®ҢжҲҗеҪ“еҲқгҒ«гҒҜе……е®ҹгҒ—гҒҹдҪҺйҹігҒ«й…”гҒЈгҒҰгҒ„гҒҹгҒҢгҖҒи©•дҫЎгҒ—гҒӘгҒҠгҒҷгҒЁгғ–гғјгғҹгғјгҒӘдҪҺйҹігҒ§гҒӮгӮӢгҖӮеҗҢзЁ®гҒ®10cmгғ•гғ«гғ¬гғігӮёгғҰгғӢгғғгғҲгӮ’пј’жң¬дҪҝгҒЈгҒҹгҒ®гҒҢиҰҒеӣ гҒӢгӮӮгҒ—гӮҢгҒӘгҒ„гҖӮгӮҝгғігғҮгғ гғүгғ©гӮӨгғ–гҒ®еҠ№жһңгҒЁгҒ—гҒҰгҒҜи¶…гӮігғігғ‘гӮҜгғҲгҒӘпј’пј—еҸ·ж©ҹгҒ®ж–№гҒҢй«ҳгҒ„гҖӮжұӮгӮҒгҒҰгҒ„гҒҹе°ҸеһӢеҢ–гҒёгҒ®жҢ‘жҲҰгҒ®дёҖгҒӨгҒ®еӣһзӯ”гҒЁгҒӘгҒЈгҒҹгҖӮ

гҖҖгғ»гғ»гғ»гҒ•гҒҰгҖҒд»ҠеӣһгҒ®пј’пјҳеҸ·ж©ҹгҒҜгҒ©гҒҶгҒҷгӮӢгҒӢпјҹгғҸгғјгғүгғ«гҒҜй«ҳгҒ„гҖӮLEGOгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјжңҖй«ҳгҒ®йҹігҒ®иҝҪжұӮгҒӘгҒ®гҒ гҒӢгӮүгҖӮ

|

пј“пјҺпј’пјҳеҸ·ж©ҹгҒ®иЁӯиЁҲгҖҖпҪһеҹәзӨҺжӨңиЁҺпҪһ |

гҖҖгҒ“гӮҢгҒҫгҒ§гҒ®ж©ҹзЁ®гҒҜдё»гҒ«дҪҺйҹігҒ®еҶҚз”ҹиғҪеҠӣгҒ«жіЁзӣ®гҒ—гҒҰгҒҚгҒҹгҖӮжҜ”ијғзҡ„е°ҸеһӢгҒ®гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгӮ·гӮ№гғҶгғ гҒ§гҒҜдҪҺйҹігҒ®еҶҚз”ҹгҒҢеӣ°йӣЈгҒ гҒӢгӮүгҒ гҖӮгҒ гҒҢгҖҒеҪ“然й«ҳйҹігӮӮйҮҚиҰҒгҒ гҖӮ

гҖҖз§ҒгҒҜгҖҒд»ҘеүҚгҒ„гҒҸгҒӨгҒӢгҒ®гғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјгӮ’и©•дҫЎгҒ—гҒҰгҒҝгҒҹгҒ“гҒЁгҒҢгҒӮгӮӢгҒҢгҖҒгҒқгҒ®гҒЁгҒҚжңҖгӮӮж°—гҒ«е…ҘгҒЈгҒҹгӮӮгҒ®гҒҜгғӘгғңгғігғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјгҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҖӮгҒқгӮҢгҒӢгӮүгҒҜгғӘгғңгғігғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјгҒ®гғ•гӮЎгғігҒ«гҒӘгӮҠгҖҒLEGOгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгӮ’иЈҪдҪңгҒҷгӮӢд»ҘеүҚгҒ®з§ҒгҒ®гӮ·гӮ№гғҶгғ гҒ«гҒҜгғӘгғңгғігғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјгҒҢд№—гҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

гҖҖгғӘгғңгғігғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјгҒЁгҒ„гҒҶгӮӮгҒ®гҒҜгӮўгғ«гғҹз®”гҒӘгҒ©гҒ®еҚҳзҙ”гҒӘгғӘгғңгғігӮ’жҢҜеӢ•жқҝгҒЁгҒ—гҒҰз”ЁгҒ„гӮӢгғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјгҒ§гҖҒгҒ“гҒ®гғӘгғңгғігҒ«йҹіеЈ°дҝЎеҸ·гӮ’жөҒгҒ—гҒҰеј·еҠӣгҒӘзЈҒз•ҢдёӯгҒ§жҢҜеӢ•гҒ•гҒӣгӮӢж–№ејҸгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгғӘгғңгғігҒҜз©әж°—зЁӢеәҰгҒЁжҘөгӮҒгҒҰи»ҪгҒҸгҖҒеӨ§еӨүй«ҳгҒ„гғҲгғ©гғігӮёгӮ§гғігғҲпјҲйҒҺеәҰзү№жҖ§пјүгҒҢеҫ—гӮүгӮҢгӮӢгҖӮйҖҡеёёгҒ®гӮігғјгғіеһӢгӮ„гғүгғјгғ еһӢгҒ®жҢҜеӢ•жқҝгҒЁз•°гҒӘгӮҠе…ЁйқўгҒҢе№іиЎҢгҒ«й§ҶеӢ•гҒ•гӮҢгӮӢзӮ№гӮӮгғқгӮӨгғігғҲгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖе®ҹйҡӣгҒ«еҶҚз”ҹгҒ•гӮҢгҒҹй«ҳйҹігҒҜйҖҸгҒҚйҖҡгҒЈгҒҹгӮҲгҒҶгҒӘгӮҜгғӘгӮўгҒ§жӯӘгҒ®ж„ҹгҒҳгӮүгӮҢгҒӘгҒ„зҙ жҷҙгӮүгҒ—гҒ„гӮӮгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгғӘгғңгғігҒҜпј‘гӮҝгғјгғігҒ®гӮігӮӨгғ«гҒЁгҒ—гҒҰеӢ•дҪңгҒҷгӮӢгҒҢгҖҒгҒ“гҒ®гӮӨгғігғҖгӮҜгӮҝгғігӮ№гҒҜеӨ§еӨүе°ҸгҒ•гҒ„гҖӮгҒ“гҒ®гҒҫгҒҫгҒ§гҒҜгғҰгғӢгғғгғҲгҒ®гӮӨгғігғ”гғјгғҖгғігӮ№гҒҢ0.1О©д»ҘдёӢгҒЁгҒ„гҒҶгӮҲгҒҶгҒӘдҪҝгҒҲгҒӘгҒ„зҠ¶ж…ӢгҒ«гҒӘгӮӢгҒ®гҒ§е…ҘеҠӣз«ҜеӯҗгҒ«гӮӨгғігғ”гғјгғҖгғігӮ№гғһгғғгғҒгғігӮ°гғҲгғ©гғігӮ№гӮ’жҢҝе…ҘгҒҷгӮӢгҖӮгӮӨгғігғ”гғјгғҖгғігӮ№гғһгғғгғҒгғігӮ°гғҲгғ©гғігӮ№гҒЁгҒҜгҒ“гҒ®0.1О©гӮ’8О©зЁӢеәҰгҒ«еӨүжҸӣгҒҷгӮӢгғ‘гғјгғ„гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒ—гҒҹгҒҢгҒЈгҒҰгҒ“гҒ®гғҲгғ©гғігӮ№гҒ®жҖ§иғҪгӮӮйҹіиіӘгҒ«еӨ§гҒҚгҒҸеҪұйҹҝгҒҷгӮӢгҖӮгҒ гҒӢгӮүдёҖиҲ¬зҡ„гҒ«гғӘгғңгғігғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјгҒҜй«ҳдҫЎгҒ гҖӮ

гҖҖгҒ“гҒ®гғӘгғңгғігғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјгҒ®дҪҝгҒ„гҒ«гҒҸгҒ•гӮ’ж”№иүҜгҒ—гҒҹгӮӮгҒ®гҒҢгғ—гғӘгғігғҲгӮігӮӨгғ«ж–№ејҸгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮи–„иҶңгҒ«гӮігӮӨгғ«гғ‘гӮҝгғјгғігӮ’гғ—гғӘгғігғҲгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§и»ҪгҒ„жҢҜеӢ•жқҝгҒЁе®ҹз”Ёзҡ„гҒӘгӮӨгғігғҖгӮҜгӮҝгғігӮ№гӮ’еҫ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгӮўгғ«гғҹз®”гҒ®гғӘгғңгғігҒЁжҜ”ијғгҒҷгӮҢгҒ°жҢҜеӢ•жқҝгҒ«иіӘйҮҸгҒҢгҒӮгӮӢгҒ®гҒ§гғҲгғ©гғігӮёгӮ§гғігғҲгҒҜдҪҺдёӢгҒҷгӮӢгҒҢгҖҒгғүгғјгғ еһӢгӮҲгӮҠгҒҜгӮӢгҒӢгҒ«е„ӘгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮиЈҪе“ҒгҒ§гҒҜгғ•гӮ©гӮ№гғҶгӮҜгӮ№гҒӢгӮүFT7RPгҒЁгҒ„гҒҶиЈҪе“ҒгҒҢгҒӮгӮҠгҖҒгғ•гӮ©гӮ№гғҶгӮҜгӮ№гҒҜгғӘгғңгғігғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјгҒЁе‘јгҒ°гҒҡгҒ«RPпјҲRegulated Phaseпјүж–№ејҸгҒЁе‘јгӮ“гҒ§гҒ„гӮӢгҖӮгҒ“гҒҶгҒ—гҒҹж–№ејҸгҒ®гғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјгҒ®дёӯгҒ§гӮӮжҜ”ијғзҡ„е®үдҫЎгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒгӮӨгғігғ”гғјгғҖгғігӮ№гӮӮ8О©гҒЁдҪҝгҒ„гӮ„гҒҷгҒ„гҒ®гҒ§д»ҠеӣһгҒҜгҒ“гҒ®гғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјгҒ®жҺЎз”ЁгӮ’гҒҫгҒҡжұәе®ҡгҒ—гҒҹгҖӮ

гҖҖи©ұгҒҢеүҚеҫҢгҒҷгӮӢгҒҢпј’пјҳеҸ·ж©ҹгҒ®ж–№ејҸгҒҜе°ҸеһӢпј’гӮҰгӮ§гӮӨгҒЁгҒ—гҒҰиҖғгҒҲгҒҹгҖӮпј’пј•еҸ·ж©ҹгҒ®иЈҪдҪңзөҢйЁ“гҒӢгӮүLEGOгҒ§гҒҜеӨ§гҒҚгҒӘгӮЁгғігӮҜгғӯгғјгӮёгғЈгҒҜеј·еәҰгҒҢдёҚи¶ігҒҷгӮӢгҒ®гҒ§е•ҸйЎҢгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮеҪ“然3гӮҰгӮ§гӮӨгҒӘгҒ©гҒ®гғһгғ«гғҒгӮҰгӮ§гӮӨгҒҜгҒӯгӮүгҒҲгҒӘгҒ„гҖӮгҒқгҒҶгҒӢгҒЁиЁҖгҒЈгҒҰгғ•гғ«гғ¬гғігӮёгғҰгғӢгғғгғҲгҒҜй«ҳйҹіеҶҚз”ҹгҒ«гҒҜе°ҸеһӢжҢҜеӢ•жқҝгҖҒдҪҺйҹіеҶҚз”ҹгҒ«гҒҜеӨ§йқўз©ҚгҖҒгҒЁиҰҒжұӮгҒҢз•°гҒӘгӮӢгҒ®гҒ§жҠҳиЎ·жЎҲгҒ«гҒӣгҒ–гӮӢгӮ’еҫ—гҒӘгҒҸгҖҒйҹіиіӘгҒ®иҝҪжұӮгҒ«гҒҜпј’гӮҰгӮ§гӮӨгҒҢжңүеҲ©гҒЁеҲӨж–ӯгҒ—гҒҹгҖӮ

гҖҖгғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјгҒӢгӮүйҒёе®ҡгҒ—гҒҹгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҒҢдҪҺйҹігҒҜгҒ©гҒҶгҒҷгӮӢгҒӢпјҹдҪҺйҹігҒ®еҶҚз”ҹгҒ«гҒҜеӨ§йқўз©ҚгӮҰгғјгғҸгғјгҒҢжңүеҲ©гҒ§гҒӮгӮӢгҒҢгҖҒе°ҸеһӢгҒ®гӮЁгғігӮҜгғӯгғјгӮёгғЈгҒ«гҒҜе…ҘгӮүгҒӘгҒ„гҖӮгҒҫгҒҹгҖҒгҒ“гӮ“гҒӘгҒ«е„ӘгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒ«гғӘгғңгғігғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјгӮ’жҺЎз”ЁгҒ—гҒҹеёӮиІ©гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгӮ·гӮ№гғҶгғ гҒҢгҒӮгҒҫгӮҠеӨҡгҒҸгҒӘгҒ„гҒ®гҒҜгҖҒгҒқгҒ®дҫЎж јд»ҘеӨ–гҒ«гғҸгӮӨгғҲгғ©гғігӮёгӮ§гғігғҲгҒ®гғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјгҒ«гғһгғғгғҒгҒ—гҒҹгғ¬гӮ№гғқгғігӮ№гҒ®иүҜгҒ„гӮҰгғјгғҸгғјгҒҢз„ЎгҒ„гҒӢгӮүгҒ гҒЁиӘҚиӯҳгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгӮҰгғјгғҸгғјгҒ®жҢҜеӢ•жқҝгҒҜеӨ§гҒҚгҒҸйҮҚгҒ„гҒ»гҒҶгҒҢдҪҺйҹігҒ®еҶҚз”ҹеёҜеҹҹгҒҜдјёгҒігӮӢгҖӮгҒ гҒҢйҮҚгҒ„жҢҜеӢ•жқҝгҒҢгғӘгғңгғігҒ®гғ¬гӮ№гғқгғігӮ№гҒ«иҝҪеҫ“гҒҷгӮӢгҒҜгҒҡгҒҢгҒӘгҒҸгҖҒй«ҳйҹігҒЁдҪҺйҹігҒ®гӮ№гғ”гғјгғүгҒҢеҗҲгӮҸгҒӘгҒ„гҒ®гҒ гҖӮд»ҘдёҠгҒ®жӨңиЁҺгҒӢгӮүпј’пјҳеҸ·ж©ҹгҒ§жҺЎз”ЁгҒҷгӮӢгӮҰгғјгғҸгғјгҒҜжҜ”ијғзҡ„е°ҸеҸЈеҫ„гҒ§жҢҜеӢ•жқҝгҒ®и»ҪгҒ„гғҡгғјгғ‘гғјгӮігғјгғігҒ®гғўгғҮгғ«гӮ’йҒёе®ҡгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гҒ—гҒҹгҖӮ

гҖҖдёҖиҲ¬зҡ„гҒ«гӮҰгғјгғҸгғјгҒ®гӮігғјгғігҒ«жҺЎз”ЁгҒ•гӮҢгӮӢзҙ жқҗгҒЁгҒ—гҒҰгҒҜзҙҷгҒ®д»–гҒ«гғқгғӘгғ—гғӯгғ”гғ¬гғігҒӘгҒ©гҒ®жЁ№и„ӮгҒЁгӮўгғ«гғҹгҒӘгҒ©гҒ®йҮ‘еұһгҒҢгҒӮгӮӢгҖӮжҢҜеӢ•жқҝгҒ«иҰҒжұӮгҒ•гӮҢгӮӢжҖ§иғҪгҒЁгҒ—гҒҰеј·еәҰгҒЁеҶ…йғЁжҗҚеӨұгҒҢгҒӮгӮҠгҖҒеј·еәҰгҒҜеҪ“然йҮ‘еұһгҒҢдёҖз•ӘгҒ гҒҢеҶ…йғЁжҗҚеӨұгҒҢдҪҺгҒҸйҮ‘еұһйҹігҒҢеҮәгҒҰгҒҸгӮӢгҖӮжЁ№и„ӮгҒҜдёӯй–“зҡ„гҒ гҒҢзҙҷгӮҲгӮҠгҒҜйҮҚгҒ„гҖӮи»ҪгҒ„жҢҜеӢ•жқҝгҒ§гғ¬гӮ№гғқгғігӮ№гӮ’е„Әе…ҲгҒҷгӮӢгҒЁгғҡгғјгғ‘гғјгӮігғјгғігҒӘгҒ®гҒ гҖӮ

гҖҖпј’пј”еҸ·ж©ҹгҒ§гҒҜгӮЁгғігӮҜгғӯгғјгӮёгғЈгҒ®гӮөгӮӨгӮәгҒӢгӮү10cmгҒЁе°ҸеһӢгҒ®гғҡгғјгғ‘гғјгӮігғјгғігӮҰгғјгғҸгғјгҖҒгғ•гӮ©гӮ№гғҶгӮҜгӮ№гҒ®FW108NгӮ’з”ЁгҒ„гҒҹгҖӮжң¬ж©ҹгҒ§гҒҜгӮЁгғігӮҜгғӯгғјгӮёгғЈгҒ®гӮөгӮӨгӮәгӮ’жӢЎеӨ§гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§пј‘гӮҜгғ©гӮ№дёҠгҒ®гӮҰгғјгғҸгғјгӮ’жӨңиЁҺгҒ—гҖҒгҒ“гҒ®гӮҜгғ©гӮ№гҒ®гғҡгғјгғ‘гғјгӮігғјгғігӮҰгғјгғҸгғјгҒЁгҒ—гҒҰWavecorгҒ®WF152BD04гҒЁгҒ„гҒҶ15cmгӮҰгғјгғҸгғјгӮ’йҒёжҠһгҒ—гҒҹгҖӮгҒ“гҒ®гғўгғҮгғ«гҒҜWavecorгҒҢй–ӢзҷәгҒ—гҒҹBalanced DriveгҒЁе‘јгҒ¶гҖҒзЈҒж°—еӣһи·ҜгҒ®еҪўзҠ¶гҒ«е·ҘеӨ«гӮ’гҒ—гҒҰжӯӘгӮ’дҪҺжёӣгҒҷгӮӢжҠҖиЎ“гӮ’жҗӯијүгҒ—гҒҹжіЁзӣ®гғҰгғӢгғғгғҲгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖгҒ“гҒ®гӮҰгғјгғҸгғјгӮ’зҙҚгӮҒгӮӢгӮЁгғігӮҜгғӯгғјгӮёгғЈгӮөгӮӨгӮәгҒЁгҒ—гҒҰW200mmгҖҒH300mmгҖҒD200пҪҚпҪҚзЁӢеәҰгӮ’иҖғгҒҲгҖҒеӨ§еһӢеҢ–гҒ—гҒҰеј·еәҰгҒ®дёҚи¶ігҒҢе•ҸйЎҢгҒЁгҒӘгӮӢгӮЁгғігӮҜгғӯгғјгӮёгғЈгҒ®гғӘгӮўгғ‘гғҚгғ«гҒҜйҡҺж®өзҠ¶гҒ«зөһгӮҠиҫјгӮҖж§ӢйҖ гҒЁгҒ—гҒҰеҜҫеҝңгҒҷгӮӢгҖӮгҒ“гҒ®ж§ӢйҖ гҒ§гғӘгӮўгғ‘гғҚгғ«гҒ®йқўз©ҚгӮ’жҠ‘гҒҲгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгӮӢгҒҢгҖҒгӮөгӮӨгӮәгҒ®еүІгҒ«еҶ…е®№з©ҚгҒҜжёӣе°‘гҒҷгӮӢгҖӮ15cmгӮҰгғјгғҸгғјгҒ®еј·еҠӣгҒӘиғҢең§гӮ’еҮҰзҗҶгҒҷгӮӢгҒ«гҒҜ10гғӘгғғгғҲгғ«зЁӢеәҰгҒҜж¬ІгҒ—гҒ„гҒ®гҒ гҒҢгҖҒиЁҲз®—гҒ§гҒҜ6гғӘгғғгғҲгғ«зЁӢеәҰгҒ«гҒӘгӮҠжҳҺгӮүгҒӢгҒ«еҶ…е®№з©ҚдёҚи¶ігҒ§гғҗгӮ№гғ¬гғ•ж–№ејҸгҒ§гӮӮеӢ•дҪңгҒҢдёҚе®үгҒ гҖӮгҒқгҒ“гҒ§гҖҒд»ҠеӣһгӮӮгӮҝгғігғҮгғ гғүгғ©гӮӨгғ–гӮ’жҺЎз”ЁгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гҒ—гҒҹгҖӮпј’пј–еҸ·ж©ҹгҒЁпј’пј—еҸ·ж©ҹгҒ®зөҢйЁ“гҒӢгӮүеҗҢзЁ®гҒ®гғҰгғӢгғғгғҲгҒ®гӮҝгғігғҮгғ гғүгғ©гӮӨгғ–гҒ§гҒҜгӮҜгӮ»гҒҢеў—еј·гҒҷгӮӢгҒҢгҖҒгғЎгӮӨгғігҒ®гғҰгғӢгғғгғҲгӮҲгӮҠгӮӮе°ҸеһӢгҒ®еҶ…йғЁгӮөгғ–гғҰгғӢгғғгғҲгҒ§иғҢең§жёӣе°‘гӮ’зӣ®зҡ„гҒ«еҲ©з”ЁгҒҷгӮҢгҒ°иүҜгҒ„зөҗжһңгҒҢжңҹеҫ…гҒ§гҒҚгӮӢгҒЁиҖғгҒҲгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

гҖҖгӮөгғ–гғҰгғӢгғғгғҲгҒ«гҒҜе®ҹиЈ…гӮөгӮӨгӮәгҒ®й–ўдҝӮгҒӢгӮү10cmгғ•гғ«гғ¬гғігӮёгғҰгғӢгғғгғҲгӮ’йҒёжҠһгҒҷгӮӢгҖӮжң¬жқҘгҒҜзӣ®зҡ„гҒӢгӮүгҒҷгӮӢгҒЁгӮөгғ–гғҰгғӢгғғгғҲгӮӮдҪҺйҹігҒ®еҶҚз”ҹиғҪеҠӣгҒ®й«ҳгҒ„гӮҰгғјгғҸгғјгҒ®ж–№гҒҢжңүеҲ©гҒӢгӮӮгҒ—гӮҢгҒӘгҒ„гҒҢгҖҒз©әж°—гҒ®ең§еҠӣиІ иҚ·гҒ®еӨ§гҒҚгҒӘеҶ…йғЁгӮөгғ–гғҰгғӢгғғгғҲгҒ®гғ¬гӮ№гғқгғігӮ№гҒҢйҒ…гҒ„гҒЁж„Ҹе‘ігҒҢгҒӘгҒ„гҒ®гҒ§гғЎгӮӨгғігҒ®гғҰгғӢгғғгғҲгӮҲгӮҠгӮӮй«ҳйҖҹгҒ«еӢ•дҪңгҒҷгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гғ•гғ«гғ¬гғігӮёгғҰгғӢгғғгғҲгҒЁгҒ—гҖҒгӮігӮ№гғҲгғ‘гғ•гӮ©гғјгғһгғігӮ№гҒӢгӮүгғ•гӮ©гӮ№гғҶгӮҜгӮ№гҒ®е®ҡз•ӘгғҰгғӢгғғгғҲFE103EnгӮ’жҺЎз”ЁгҒ—гҒҹгҖӮ

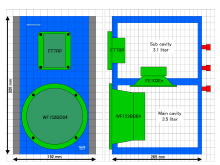

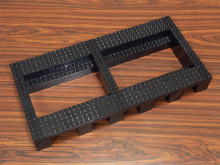

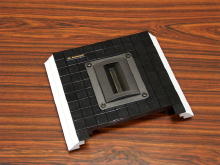

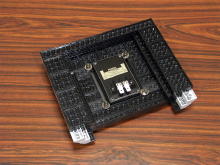

гҖҖд»ҘдёҠгҒ®иЁӯиЁҲгҒӢгӮүжҸҸгҒ„гҒҹж§ӢйҖ еӣігӮ’еӣіпј‘гҖҒеӣіпј’гҒ«зӨәгҒҷгҖӮ

еӣіпј‘гҒ®ж§ҳгҒ«15cmгӮҰгғјгғҸгғјгӮ’еӣәе®ҡгҒҷгӮӢгҒҺгӮҠгҒҺгӮҠгҒ®е№…гӮөгӮӨгӮәгҒ®гғҗгғғгғ•гғ«гғ‘гғҚгғ«гҒ«гӮӘгғјгӮҪгғүгғғгӮҜгӮ№гҒӘй…ҚзҪ®гҒ§гғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјгӮ’зҪ®гҒҚгҖҒеҶ…йғЁгӮ’дёҠдёӢгҒ«пј’еҲҶеүІгҒ—гҒҹгӮӨгғігғҠгғјгғҗгғғгғ•гғ«гҒ«гӮөгғ–гғҰгғӢгғғгғҲгӮ’еӣәе®ҡгҒҷгӮӢгҖӮгӮөгғ–гғҰгғӢгғғгғҲгҒҜдёӢеҗ‘гҒҚеӣәе®ҡгҒЁгҒ—гҒҰгӮҰгғјгғҸгғјгҒЁгҒҜеҗҢзӣёгҒ«жҺҘз¶ҡгҖӮдёӢеҗ‘гҒҚгҒ®зҗҶз”ұгҒҜгӮөгғ–гғҰгғӢгғғгғҲгҒ®гғһгӮ°гғҚгғғгғҲгҒ«гӮҲгӮӢгғЎгӮӨгғігӮӯгғЈгғ“гғҶгӮЈгҒ®еҶ…е®№з©Қжёӣе°‘гӮ’жҠ‘гҒҲгҖҒгҒҫгҒҹгҖҒдёҠеҒҙгҒ®гӮөгғ–гӮӯгғЈгғ“гғҶгӮЈгҒ«гҒҜеҗёйҹіжқҗгҒҢе…ҘгӮӢгҒ®гҒ§дёҠеҗ‘гҒҚеӣәе®ҡгҒ§гҒҜгӮөгғ–гғҰгғӢгғғгғҲгҒ®жҢҜеӢ•жқҝгҒ«жҺҘи§ҰгҒ—гҒҰе•ҸйЎҢгҒЁгҒӘгӮӢгҒӢгӮүгҒ гҖӮ

гҖҖеӣіпј’гҒ®дёҠйқўеӣігҒ«зӨәгҒҷж§ҳгҒ«еҫҢж–№гҒёгҒ®пј“ж®өгҒ®йҡҺж®өзҠ¶ж§ӢйҖ гҒ®гҒҹгӮҒгҖҒгғһгӮ°гғҚгғғгғҲдҪ“з©ҚгӮӮиҖғж…®гҒ—гҒҹе®ҹеҠ№еҶ…е®№з©ҚгҒҜгғЎгӮӨгғігӮӯгғЈгғ“гғҶгӮЈгҒҢзҙ„3.5гғӘгғғгғҲгғ«гҖҒгӮөгғ–гӮӯгғЈгғ“гғҶгӮЈгҒҢзҙ„3.1гғӘгғғгғҲгғ«гҒЁгҒӘгӮҠгҖҒ15cmгӮҰгғјгғҸгғјгӮ’зҙҚгӮҒгӮӢгӮЁгғігӮҜгғӯгғјгӮёгғЈгҒЁгҒ—гҒҰгҒҜең§еҖ’зҡ„гҒ«е°‘гҒӘгҒ„гҖӮгӮҝгғігғҮгғ гғүгғ©гӮӨгғ–гҒ®еҠ№жһңгҒ«жңҹеҫ…гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖйҡҺж®өзҠ¶ж§ӢйҖ гҒҜгғӘгӮўгғ‘гғҚгғ«гҒ®е°Ҹйқўз©ҚеҢ–гҒ«гӮҲгӮӢеј·еәҰеҗ‘дёҠгҒ®д»–гҒ«гӮЁгғігӮҜгғӯгғјгӮёгғЈгғ•гғ¬гғјгғ гҒ®еј·еәҰгӮӮеў—еј·гҒ—гҖҒеҚҳзҙ”гҒӘз®ұеһӢеҪўзҠ¶гҒЁжҜ”ијғгҒ—гҒҰеӣәжңүе…ұжҢҜгҒ®еҲҶж•ЈгҖҒгҒ•гӮүгҒ«гҒҜдҪҝз”ЁLEGOгғ–гғӯгғғгӮҜж•°гҒ®еүҠжёӣгҒЁгҒ„гҒЈгҒҹеҲ©зӮ№гӮӮгҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖгғӘгӮўгғ‘гғҚгғ«гҒ«гҒҜпј“гҒӨгҒ®гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒӢгӮүгҒқгӮҢгҒһгӮҢгҒ«зӢ¬з«ӢгҒ—гҒҰгӮҝгғјгғҹгғҠгғ«гӮ’пј“зө„иЁӯгҒ‘гҖҒиӘҝж•ҙгӮ’еҗ«гӮҒгҒҹжҺҘз¶ҡгҒ®иҮӘз”ұеәҰгӮ’зўәдҝқгҒҷгӮӢгҖӮ

гҖҖгғҗгғғгғ•гғ«гғ‘гғҚгғ«гҒ«гҒҜеӨ–иҰігҒ®зү№й•·гҒЁгҒ—гҒҰгӮ°гғ¬гғјгҒ®гӮ№гғӯгғјгғ—гғ–гғӯгғғгӮҜгҒ§гӮігғјгғҠгғјгӮ«гғғгғҲгғҗгғғгғ•гғ«гӮ’гғҮгӮ¶гӮӨгғігҒ—гҒҹгҖӮд»ҠеӣһгҒҜгӮ«гғғгӮіиүҜгҒ„гғҮгӮ¶гӮӨгғігҒ«гӮӮжҢ‘жҲҰгҒ—гҒҹгҒ„гҖӮ

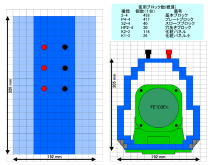

гҖҖдҪҝз”ЁгҒҷгӮӢгғ–гғӯгғғгӮҜж•°гӮ’иҰӢз©ҚгӮӮгӮӢгҒҹгӮҒгҒ«жӯЈзўәгҒӘзө„з«ӢеӣігӮӮжҸҸгҒ„гҒҹгҖӮеӣіпј“гҒ«зӨәгҒҷзө„з«Ӣж§ӢйҖ гҒ§жҰӮз®—гҒ®гғ–гғӯгғғгӮҜж•°гӮ’иЁҲз®—гҒ—еӣіпј’гҒ«иЁҳијүгҒ—гҒҹгҖӮ2-4гӮөгӮӨгӮәгҒ®еҹәжң¬гғ–гғӯгғғгӮҜгҖҒ4-4гӮөгӮӨгӮәгҒ®гғ—гғ¬гғјгғҲгғ–гғӯгғғгӮҜгҖҒеҢ–зІ§гғ‘гғҚгғ«гҒӘгҒ©пј‘еҸ°гҒ§гғҲгғјгӮҝгғ«зҙ„1,100еҖӢгҒ®LEGOгғ–гғӯгғғгӮҜгҒҢеҝ…иҰҒгҒ«гҒӘгӮӢгҖӮпј’еҸ°гҒ гҒЁзҙ„2,200еҖӢгҒ§гҖҒдҫЎж јгҒҜгғ–гғӯгғғгӮҜгҒ®зЁ®йЎһгҒ§з•°гҒӘгӮӢгҒҢпј‘еҖӢзҙ„20еҶҶгҒЁгҒ—гҒҰгғ–гғӯгғғгӮҜгҒ®иІ»з”ЁгҒ гҒ‘гҒ§зҙ„4дёҮ4еҚғеҶҶгҒӢгҒӢгӮӢгҖӮпј–еҖӢгҒ®гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒ®дҫЎж јгҒҜзҙ„5дёҮеҶҶгҒӘгҒ®гҒ§гҒқгҒ®д»–йғЁе“ҒгӮ’еҗҲгӮҸгҒӣгҒҰз·ҸйғЁе“ҒдҫЎж јгҒҜ10дёҮеҶҶзЁӢеәҰгҒ«гҒӘгҒЈгҒҹгҖӮ

|

пј”пјҺпј’пјҳеҸ·ж©ҹгҒ®иЁӯиЁҲгҖҖпҪһгғҮгғҗгӮӨгғҮгӮЈгғігӮ°гғҚгғғгғҲгғҜгғјгӮҜпҪһ |

гҖҖпј’гӮҰгӮ§гӮӨж–№ејҸгҒ§еҝ…иҰҒгҒ«гҒӘгӮӢгғҮгғҗгӮӨгғҮгӮЈгғігӮ°гғҚгғғгғҲгғҜгғјгӮҜгҒ®иЁӯиЁҲгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

жң¬ж©ҹгӮӮиҮӘдҪңгҒӘгӮүгҒ§гҒҜгҒ®гӮ·гғігғ—гғ«гҒӘеӣһи·ҜгҒЁгҒ—гҒҰгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒ®иіҮиіӘгҒЁгӮӯгғЈгғ©гӮҜгӮҝгғјгӮ’жҙ»гҒӢгҒ—гҒҹгӮӮгҒ®гҒ«гҒ—гҒҹгҒ„гҖӮгӮҰгғјгғҸгғјгҒҜгӮўгғігғ—зӣҙзөҗгҒЁгҒ—гҒҰгғҖгӮӨгғҠгғҹгғғгӮҜгҒӢгҒӨгғҖгӮӨгғ¬гӮҜгғҲгҒӘгғ•гӮЎгғігғҖгғЎгғігӮҝгғ«еёҜеҹҹгҒ®иЎЁзҸҫгӮ’зӣ®жҢҮгҒҷгҖӮгҒ“гҒ®WF152BD04гҒЁгҒ„гҒҶгӮҰгғјгғҸгғјгҒҜд»•ж§ҳгҒ«гӮҲгӮӢгҒЁ15cmгӮөгӮӨгӮәгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгӮӮгҒӮгӮҠ4kHzзЁӢеәҰгҒҫгҒ§еҚҒеҲҶгҒӘгғ¬гӮ№гғқгғігӮ№гҒҢгҒӮгӮӢгҖӮ8kHzд»ҳиҝ‘гҒ«жҢҜеӢ•жқҝгҒ®еҲҶеүІжҢҜеӢ•гҒ«гӮҲгӮӢгӮӮгҒ®гҒЁиҰӢгӮүгӮҢгӮӢзү№жҖ§гҒ®жҡҙгӮҢгҒҢгҒӮгӮҠгҖҒжң¬жқҘгҒҜLPFпјҲгғӯгғјгғ‘гӮ№гғ•гӮЈгғ«гӮҝгғјпјүгҒ§гҒ“гҒ®гҒӮгҒҹгӮҠгӮ’жҠ‘гҒҲгӮӢеҝ…иҰҒгҒҢгҒӮгӮӢгҒ®гҒ гҒҢLPFгҒ®гӮігӮӨгғ«зҙ еӯҗгҒҜйҹіиіӘгҒ«дёҺгҒҲгӮӢеҪұйҹҝгҒҢеӨ§гҒҚгҒ„гҒЁиҖғгҒҲгӮүгӮҢгӮӢгҒ®гҒ§з„ЎгҒҸгҒ—гҒҰгҒ—гҒҫгҒҶгҖӮгғЎгғјгӮ«гғјгҒ®жҺЁеҘЁгӮҜгғӯгӮ№гӮӘгғјгғҗгғје‘Ёжіўж•°fcгҒҜ3.5kHzд»ҘдёӢгҒ§гҒӮгӮӢгҒҢLPFгҒҢз„ЎгҒҸгҒҰгӮӮгғҰгғӢгғғгғҲгҒҢз ҙжҗҚгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҜгҒӘгҒ„гҖӮ

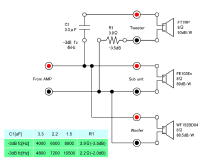

гҖҖгӮҰгғјгғҸгғјгҒ®гӮӨгғігғ”гғјгғҖгғігӮ№гҒҜ8О©гҒ§иғҪзҺҮгҒҜ88.5dB/WгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјFT7RPгҒ®гӮӨгғігғ”гғјгғҖгғігӮ№гҒҜ8О©гҒ гҒҢиғҪзҺҮгҒҜ93dB/WгӮӮгҒӮгӮҠгҖҒгҒ“гҒ®гҒҫгҒҫгҒ§гҒҜгҒӨгҒӘгҒҢгӮүгҒӘгҒ„гҖӮжң¬еҪ“гҒҜе…ҘгӮҢгҒҹгҒҸгҒҜз„ЎгҒ„гҒ®гҒ гҒҢгғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјгҒ«гҒҜ-3.5dBгҒ®гӮўгғғгғҶгғҚгғјгӮҝгғјгӮ’жҢҝе…ҘгҒ—гҒҰгғҗгғ©гғігӮ№гӮ’еҸ–гӮӢгҖӮгӮўгғғгғҶгғҚгғјгӮҝгғјгҒ®еҪұйҹҝгҒҜгғҰгғӢгғғгғҲгҒ®йҖҶиө·йӣ»еҠӣгҒ®гҒ»гҒЁгӮ“гҒ©з„ЎгҒ„гғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјгҒ§гҒҜгӮҰгғјгғҸгғјгӮҲгӮҠгҒҜе°‘гҒӘгҒ„гҒЁиҖғгҒҲгӮүгӮҢгӮӢгҖӮFT7RPгҒ®жҺЁеҘЁгӮҜгғӯгӮ№гӮӘгғјгғҗгғје‘Ёжіўж•°гҒҜ3.5kHzд»ҘдёҠгҒ§гҖҒгҒ“гҒЎгӮүгҒҜе®ҲгӮүгҒӘгҒ„гҒЁгғҰгғӢгғғгғҲгӮ’з ҙжҗҚгҒ—гҒҰгҒ—гҒҫгҒҶгҖӮгӮ·гғігғ—гғ«гҒ«гӮігғігғҮгғігӮөгғјпј‘жң¬гӮ’зӣҙеҲ—гҒ«жҺҘз¶ҡгҒ—гҒҰHPFпјҲгғҸгӮӨгғ‘гӮ№гғ•гӮЈгғ«гӮҝгғјпјүгҒЁгҒҷгӮӢгҖӮ

гҖҖгӮҝгғігғҮгғ гғүгғ©гӮӨгғ–гҒ®гӮөгғ–гғҰгғӢгғғгғҲFE103EnгҒҜгӮҰгғјгғҸгғјгҒ«дёҰеҲ—гҒ«еҗҢзӣёгҒ§жҺҘз¶ҡгҒҷгӮӢгҖӮFE103EnгҒ®гӮӨгғігғ”гғјгғҖгғігӮ№гҒҜ8О©гҒ§иғҪзҺҮгҒҜгӮҰгғјгғҸгғјгҒЁеҗҢзӯүгҒӘ89dB/WгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгӮөгғ–гғҰгғӢгғғгғҲгҒҜеҶ…йғЁгҒ«й…ҚзҪ®гҒ•гӮҢгҒҰгӮөгғ–гӮӯгғЈгғ“гғҶгӮЈгҒ®еҶ…ең§гҒ®еҪұйҹҝгӮ’еҸ—гҒ‘гҖҒе®ҹиіӘзҡ„гҒӘиғҪзҺҮгҒҜеӨ§гҒҚгҒҸдҪҺдёӢгҒҷгӮӢгҒ®гҒ§дёҰеҲ—жҺҘз¶ҡгҒ§гҒЎгӮҮгҒҶгҒ©иүҜгҒ„гғҗгғ©гғігӮ№гҒ§гҒӮгӮҚгҒҶгҖӮпј’пј–еҸ·ж©ҹгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘгӮөгғ–гғҰгғӢгғғгғҲгҒ®гӮўгғғгғҶгғҚгғјгӮҝгғјгҒҜдёҚиҰҒгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгӮҰгғјгғҸгғјгҒЁгҒ®еҗҲжҲҗгӮӨгғігғ”гғјгғҖгғігӮ№гҒҜ4О©гҒЁгҒӘгӮҠгҖҒгҒ•гӮүгҒ«гғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјгҒҢдёҰеҲ—гҒ«жҺҘз¶ҡгҒ•гӮҢгӮӢгҒҢгӮҰгғјгғҸгғјгҒЁгҒҜеёҜеҹҹгҒҢз•°гҒӘгӮӢгҒ®гҒ§гӮ·гӮ№гғҶгғ гҒЁгҒ—гҒҰгҒ®гӮӨгғігғ”гғјгғҖгғігӮ№гҒҜ4О©гҒ§иүҜгҒ„гҒ гӮҚгҒҶгҖӮжң¬ж©ҹгҒ§гҒҜпј“гҒӨгҒ®гғҰгғӢгғғгғҲгҒҢдёҰеҲ—гҒ«жҺҘз¶ҡгҒ•гӮҢгҖҒгӮўгғігғ—гҒӢгӮүиҰӢгҒҹгӮӨгғігғ”гғјгғҖгғігӮ№гҒ®дҪҺдёӢгҒҢиІ иҚ·гҒЁгҒӘгӮӢгҒ®гҒ§гғҰгғӢгғғгғҲгҒҜе…ЁгҒҰ8О©гҒ§йҒёжҠһгҒ—гҒҹгҒ®гҒ гҖӮгғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјгҒЁгӮҰгғјгғҸгғјгҒ®жҺҘз¶ҡдҪҚзӣёгҒҜпј’пј”еҸ·ж©ҹгҒ®еӨұж•—зөҢйЁ“гҒӢгӮүеҗҢзӣёгҒЁгҒ—гҖҒеӣіпј”гҒ«зӨәгҒҷжҺҘз¶ҡеӣігӮ’жҸҸгҒ„гҒҹгҖӮ

гҖҖжң¬ж©ҹгҒҜгғӘгӮўгғ‘гғҚгғ«гҒ«гҒқгӮҢгҒһгӮҢгҒ®гғҰгғӢгғғгғҲгҒӢгӮүгӮҝгғјгғҹгғҠгғ«гӮ’зӢ¬з«ӢгҒ«еҮәгҒ—гҒҰгҒӮгӮӢгҒ®гҒ§жҺҘз¶ҡгҒ®еӨүжӣҙгҖҒе®ҹйЁ“гҒҜжҘөгӮҒгҒҰе®№жҳ“гҒ«иЎҢгҒҲгӮӢгҖӮ15cmгӮҰгғјгғҸгғјгҒҜжҜ”ијғзҡ„е°ҸеҸЈеҫ„гҒӘгҒ®гҒ§й«ҳйҹіеҹҹгҒ®гғ¬гӮ№гғқгғігӮ№гҒҢгҒӢгҒӘгӮҠгҒӮгӮӢгҒЁиҖғгҒҲгӮүгӮҢгҖҒгӮҜгғӯгӮ№гӮӘгғјгғҗгғје‘Ёжіўж•°гӮ’й«ҳгҒҸиЁӯе®ҡгҒҷгӮӢеҝ…иҰҒгҒҢеҮәгҒҰгҒҸгӮӢгҒ гӮҚгҒҶгҖӮгҒ гҒҢгҖҒгҒӣгҒЈгҒӢгҒҸгҒ®гғҸгӮӨгӮҜгӮӘгғӘгғҶгӮЈгҒӘгғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјгӮ’гҒ§гҒҚгӮӢгҒ гҒ‘еәғгҒ„еёҜеҹҹгҒ§дҪҝгҒ„гҒҹгҒ„гҒ®гҒ§и©ҰиҒҙгҒ«гӮҲгӮӢиӘҝж•ҙгҒҢйҮҚиҰҒгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гӮўгғғгғҶгғҚгғјгӮҝгғјгҒЁгҒ—гҒҰгҒҜ-3.5dBгҒЁ-2.0dBгҒ®пј’зЁ®йЎһгҒ®жҠөжҠ—еҖӨгӮ’з”Ёж„ҸгҒ—гҖҒгӮҜгғӯгӮ№гӮӘгғјгғҗгғје‘Ёжіўж•°гҒҜгӮігғігғҮгғігӮөгғјгӮ’пј“зЁ®йЎһз”Ёж„ҸгҒ—гҒҰи©•дҫЎгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гҒ—гҒҹгҖӮжҠөжҠ—еҷЁпј‘жң¬гҒ®з°Ўжҳ“гӮўгғғгғҶгғҚгғјгӮҝгғјгҒ§гҒҜжҢҝе…ҘгҒ—гҒҹжҠөжҠ—еҖӨгҒ§гӮҜгғӯгӮ№гӮӘгғјгғҗгғје‘Ёжіўж•°гӮӮеҪұйҹҝгӮ’еҸ—гҒ‘гӮӢзӮ№гҒ«жіЁж„ҸгҒҢеҝ…иҰҒгҒ§гҖҒзө„еҗҲгҒӣгҒ§пј–зЁ®йЎһгҒ®гӮҜгғӯгӮ№гӮӘгғјгғҗгғје‘Ёжіўж•°гҒЁгҒӘгӮӢгҖӮ

гҖҖд»ҘдёҠгҒ®жӨңиЁҺгҒӢгӮүиЁӯиЁҲгҒ—гҒҹжң¬ж©ҹгҒ®еҹәжң¬д»•ж§ҳгӮ’д»ҘдёӢгҒ«зӨәгҒҷгҖӮ

пјңпј’пјҳеҸ·ж©ҹгҖҖеҹәжң¬д»•ж§ҳпјһгҖҖпјҲиӘҝж•ҙеҫҢпјү

гғ»ж–№ејҸпјҡгӮҝгғігғҮгғ гғүгғ©гӮӨгғ–ж–№ејҸпј’гӮҰгӮ§гӮӨеҜҶй–үеһӢгҖҖ

гғ»зө„з«Ӣж–№жі•пјҡгғӣгғӘгӮҫгғігӮҝгғ«гӮҝгӮӨгғ—пјҲж°ҙе№ізө„з«Ӣпјү

гғ»гӮЁгғігӮҜгғӯгғјгӮёгғЈж–№ејҸпјҡпј’гӮӯгғЈгғ“гғҶгӮЈиӨҮеҗҲеҜҶй–үеһӢ

гғ»дҪҝз”ЁгғҰгғӢгғғгғҲпјҡгӮҰгғјгғҸгғјгҖҖWF152BD04пјҲ15cmгғҡгғјгғ‘гғјгӮігғјгғіпјү

гҖҖгҖҖгғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјгҖҖFT7RPпјҲRPж–№ејҸпјү

гҖҖгҖҖгӮөгғ–гғҰгғӢгғғгғҲгҖҖFE103EnпјҲ10cmгғ•гғ«гғ¬гғігӮёпјү

гғ»еӨ–еҪўеҜёжі•пјҡW192mmгҖҖH320mmгҖҖD205mm

гғ»еҶ…е®№з©ҚпјҡгғЎгӮӨгғігӮӯгғЈгғ“гғҶгӮЈзҙ„3.5гғӘгғғгғҲгғ«гҖҒгӮөгғ–гӮӯгғЈгғ“гғҶгӮЈзҙ„3.1гғӘгғғгғҲгғ«

гғ»гӮҜгғӯгӮ№гӮӘгғјгғҗгғје‘Ёжіўж•°пјҡ8.8kHzпјҲиӘҝж•ҙеҖӨпјү

гғ»гғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјгӮўгғғгғҶгғҚгғјгӮҝгғјпјҡ-3.5dBпјҲиӘҝж•ҙеҖӨпјү

гғ»гӮ·гӮ№гғҶгғ гӮӨгғігғ”гғјгғҖгғігӮ№пјҡ4О©

гғ»иіӘйҮҸпјҡ5.5kgпјҲпј‘еҸ°пјү

|

пј•пјҺж§ӢжҲҗйғЁе“ҒгҒ®и§ЈиӘ¬ |

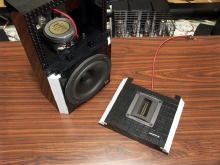

гҖҖпј’пјҳеҸ·ж©ҹгҒ®е…Ёж§ӢжҲҗйғЁе“ҒгҒҜеҶҷзңҹпј’гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒ“гӮҢгҒ§пј‘еҸ°еҲҶгҒ гҒҢгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒҢпј“еҖӢгҒӮгӮӢгҒ®гҒҢзү№еҫҙгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖгӮҰгғјгғҸгғјгғўгӮёгғҘгғјгғ«гӮ’еҶҷзңҹпј“гҖҒеҶҷзңҹпј”гҒ«зӨәгҒҷгҖӮгӮөгӮӨгғүгҒҢгӮ№гғӯгғјгғ—гҒ—гҒҹгғҗгғғгғ•гғ«гғ‘гғҚгғ«гҒҜеҺҡгҒ•гҒҢгҒӮгӮҠжҘөгӮҒгҒҰеј·еӣәгҖӮгҒҫгҒҹгҖҒгӮҰгғјгғҸгғјгғҰгғӢгғғгғҲгӮӮпј”жң¬гҒ®M4гғңгғ«гғҲпјҶгғҠгғғгғҲгҒ§гӮ¬гғғгғҒгғӘгҒЁеӣәе®ҡгҒ•гӮҢеј·еәҰгҒҜеҚҒеҲҶгҒ«й«ҳгҒ„гҖӮгҒ“гҒ®WF152BD04гҒЁгҒ„гҒҶгғҰгғӢгғғгғҲгҒҜиғҢйқўгӮӮгҒҚгӮҢгҒ„гҒ«еҮҰзҗҶгҒ•гӮҢгҖҒгӮҸгҒҡгҒӢгҒ«гғ©гӮҰгғігғүгҒ—гҒҹгӮігғјгғізҙҷгӮӮгғҖгғігғ—жқҗгҒҢеЎ—еёғгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгӮҲгҒҶгҒ§жҖ§иғҪгҒ«жңҹеҫ…гҒ®жҢҒгҒҰгӮӢиүҜиіӘгҒӘгӮҰгғјгғҸгғјгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖгӮҰгғјгғҸгғјгғўгӮёгғҘгғјгғ«гҒ®гғҗгғғгғ•гғ«гғ‘гғҚгғ«гҒ«Noпј’пјҳгҒ®гӮЁгғігғ–гғ¬гғ гӮ’д»ҳгҒ‘гҒҹгҖӮ

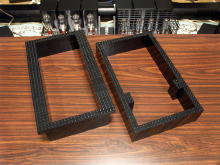

гҖҖгғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјгғўгӮёгғҘгғјгғ«гӮ’еҶҷзңҹпј•гҖҒеҶҷзңҹпј–гҒ«зӨәгҒҷгҖӮ

гҒ“гҒ®гғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјFT7RPгҒҜеӣӣи§’еҪўзҠ¶гҒӘгҒ®гҒ§еҸ–д»ҳгҒ‘гҒҢиЎҢгҒ„гӮ„гҒҷгҒ„гҖӮеӣӣи§’зӘ“гӮ’й–ӢгҒ‘гҒҹгғҗгғғгғ•гғ«гҒ«M4гғңгғ«гғҲпјҶгғҠгғғгғҲгҒ§еӣәе®ҡгҒ—гҖҒгҒ“гҒЎгӮүгӮӮеј·еәҰгҒҜй«ҳгҒ„гҖӮз ҙжҗҚгҒ—гӮ„гҒҷгҒ„жҢҜеӢ•иҶңгҒҜгғЎгғғгӮ·гғҘгҒ®гғ—гғӯгғҶгӮҜгӮҝгғјгҒ§е®ҲгӮүгӮҢгҖҒгӮ·гғ§гғјгғҲгғӣгғјгғігҒ®еүҚйқўеҪўзҠ¶гҒЁзёҰй•·гҒ®е…Ёйқўй§ҶеӢ•жҢҜеӢ•иҶңгҒ§жҢҮеҗ‘жҖ§гӮӮиүҜгҒ„гҒ гӮҚгҒҶгҖӮгғһгғғгғҒгғігӮ°гғҲгғ©гғігӮ№гӮ’жҠұгҒ„гҒҰгҒ„гҒӘгҒ„гҒ®гҒ§е°ҸеһӢи»ҪйҮҸгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјгғўгӮёгғҘгғјгғ«пјҲеүҚйқўпјү

гғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјгғўгӮёгғҘгғјгғ«пјҲиЈҸйқўпјү

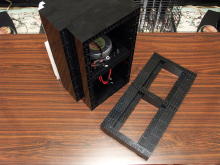

гҖҖеҶҷзңҹпј—гҖҒеҶҷзңҹпјҳгҒ«гӮөгғ–гғҰгғӢгғғгғҲгғўгӮёгғҘгғјгғ«гӮ’зӨәгҒҷгҖӮгӮӨгғігғҠгғјгғҗгғғгғ•гғ«гҒ«гӮөгғ–гғҰгғӢгғғгғҲFE103EnгҒҢM4гғңгғ«гғҲпјҶгғҠгғғгғҲгҒ§еӣәе®ҡгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгҒ“гҒ®гғўгӮёгғҘгғјгғ«гҒҜеҶ…йғЁгҒ«ж°ҙе№ігҒ«й…ҚзҪ®гҒ•гӮҢгӮӢгҒ®гҒ§гғҰгғӢгғғгғҲгҒ®еҸ–д»ҳгҒ‘гҒҜгғҗгғјгғҶгӮЈгӮ«гғ«гӮҝгӮӨгғ—пјҲеһӮзӣҙзө„з«ӢпјүгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮFE103EnгҒҜгғһгӮ°гғҚгғғгғҲгӮӮеӨ§гҒҚгҒҸ10cmгғ•гғ«гғ¬гғігӮёгҒ®е®ҡз•ӘгӮүгҒ—гҒҸй«ҳжҖ§иғҪгӮӮзўәиӘҚжёҲгҒҝгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гӮөгғ–гғҰгғӢгғғгғҲгғўгӮёгғҘгғјгғ«пјҲеүҚйқўпјү

гӮөгғ–гғҰгғӢгғғгғҲгғўгӮёгғҘгғјгғ«пјҲиЈҸйқўпјү

гҖҖгғ•гғ¬гғјгғ AгӮ’еҶҷзңҹпјҷгҖҒеҶҷзңҹпј‘пјҗгҒ«гҖҒгғ•гғ¬гғјгғ BгӮ’еҶҷзңҹпј‘пј‘гҖҒеҶҷзңҹпј‘пј’гҒ«гҖҒгғ•гғ¬гғјгғ CгӮ’еҶҷзңҹпј‘пј“гҖҒеҶҷзңҹпј‘пј”гҒ«гҒқгӮҢгҒһгӮҢзӨәгҒҷгҖӮгҒ“гҒ®пј“гҒӨгҒ®гғ•гғ¬гғјгғ гӮ’зө„еҗҲгҒӣгҒҰпј“ж®өгҒ®йҡҺж®өзҠ¶гӮЁгғігӮҜгғӯгғјгӮёгғЈгғ•гғ¬гғјгғ гҒҢе®ҢжҲҗгҒҷгӮӢгҖӮ

гҖҖгғ•гғ¬гғјгғ AгҒ«гҒҜгӮҰгғјгғҸгғјйғЁеҲҶгҒ®гӮөгӮӨгғүгҒ«иЈңеј·жҹұгҒҢд»ҳгҒ„гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгҒ“гӮҢгҒ«гӮҲгӮҠгӮҰгғјгғҸгғјгғўгӮёгғҘгғјгғ«гҒЁеј·гҒҸзөҗеҗҲгҒ§гҒҚгӮӢгҖӮгғ•гғ¬гғјгғ BгҒҜгӮөгӮӨгғүгҒҢпј‘ж®өе°ҸгҒ•гҒҸгҒӘгӮӢж§ӢйҖ гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮеҶҷзңҹгҒ®ж§ҳгҒ«гғ—гғ¬гғјгғҲгғ–гғӯгғғгӮҜпј“жһҡеҺҡгҒ•гҒ®жқҝзҠ¶гҒ®йғЁе“ҒгӮ’еҲ©з”ЁгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§пј’пј–еҸ·ж©ҹгҒ®иЈҪдҪңгҒ§иӢҰеҠҙгҒ—гҒҹгӮҲгҒҶгҒӘпј’йҮҚж§ӢйҖ гҒ«гҒ—гҒӘгҒҸгҒҰгӮӮе……еҲҶгҒӘеј·еәҰгҒ®йҡҺж®өзҠ¶ж§ӢйҖ гҒҢеҫ—гӮүгӮҢгӮӢгҖӮ

гҖҖгғ•гғ¬гғјгғ CгҒҜпј’ж®өгҒ®йҡҺж®өзҠ¶гҒ§гҒӮгӮҠгҖҒдёӯеӨ®д»ҳиҝ‘гҒ«дёҠдёӢеҲҶеүІгҒ®гӮӨгғігғҠгғјгғҗгғғгғ•гғ«еӣәе®ҡжһ гҒҢгҒӮгӮӢгҖӮеӨ–еҒҙе‘ЁеӣІгҒ®пј‘пј’еҖӢгҒ®ж”ҜжҹұгҒҜзө„з«ӢжҷӮгҒ®дёҖжҷӮиЈңеј·гӮёгӮ°гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖгғӘгӮўгғ‘гғҚгғ«гӮ’еҶҷзңҹпј‘пј•гҖҒеҶҷзңҹпј‘пј–гҒ«зӨәгҒҷгҖӮгӮҝгғјгғҹгғҠгғ«гҒҢпј“зө„д»ҳгҒ‘гҒҰгҒӮгӮҠгҖҒеҶҷзңҹпј‘пј–гҒ§гҒҜиҰӢгҒҲгҒ«гҒҸгҒ„гҒҢгғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјз”ЁгҒ®гғ—гғ©гӮ№гӮҝгғјгғҹгғҠгғ«пјҲиөӨпјүгҒ«гҒҜиӘӨжҺҘз¶ҡйҳІжӯўгҒ®гҒҹгӮҒгҒ«з©ҙеҹӢгӮҒеҮҰзҗҶгҒҢгҒ—гҒҰгҒӮгӮӢгҖӮгғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјгҒӢгӮүгҒ®гӮұгғјгғ–гғ«гҒҢгғҖгӮӨгғ¬гӮҜгғҲгҒ«жҺҘз¶ҡгҒ•гӮҢгӮӢгҒ®гҒ§гӮўгғігғ—гӮ’иӘӨгҒЈгҒҰгҒ“гҒ“гҒ«жҺҘз¶ҡгҒҷгӮӢгҒЁгғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјгӮ’з ҙжҗҚгҒҷгӮӢгҒӢгӮүгҒ гҖӮ

гҖҖпј“ж®өгҒ«е°ҸгҒ•гҒҸгҒӘгӮӢгҒ®гҒ§гғӘгӮўгғ‘гғҚгғ«гҒҜйқўз©ҚгҒҢе°ҸгҒ•гҒҸгҖҒгӮӨгғігғҠгғјгғҗгғғгғ•гғ«йғЁеҲҶгӮӮиЈңеј·гҒ«гҒӘгӮӢгҒ®гҒ§пј’пј•еҸ·ж©ҹгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘгғӘгӮўгғ‘гғҚгғ«еј·еәҰдёҚи¶ігҒ®е•ҸйЎҢгҒҜз„ЎгҒ„гҒ гӮҚгҒҶгҖӮ

гҖҖгҒқгҒ®д»–гҒ®дҪҝз”ЁйғЁе“ҒгӮ’еҶҷзңҹпј‘пј—гҖҒеҶҷзңҹпј‘пјҳгҒ«зӨәгҒҷгҖӮ

еҶҷзңҹпј‘пј—гҒҜеҶ…йғЁгҒ®жҺҘз¶ҡгӮұгғјгғ–гғ«гҖҒгӮҝгғјгғҹгғҠгғ«й–“гҒ®гӮёгғЈгғігғ‘гғјгӮұгғјгғ–гғ«гҖҒгӮігғігғҮгғігӮөгғјгҒЁжҠөжҠ—еҷЁгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮпј“жң¬гҒ®еҶ…йғЁжҺҘз¶ҡгӮұгғјгғ–гғ«гҒҜз«Ҝжң«гҒ«M4ең§зқҖз«ҜеӯҗгҒЁгӮ®гғңгӮ·з«ҜеӯҗгҖҒгӮёгғЈгғігғ‘гғјгӮұгғјгғ–гғ«гҒҜM8гҒ®Yз«ҜеӯҗгӮ’д»ҳгҒ‘гҒҹгҖӮгӮёгғЈгғігғ‘гғјгӮұгғјгғ–гғ«гҒҜгӮҰгғјгғҸгғјгӮҝгғјгғҹгғҠгғ«гҒЁгӮөгғ–гғҰгғӢгғғгғҲгӮҝгғјгғҹгғҠгғ«гӮ’гҒӨгҒӘгҒҗзү©гҒ§пј’жң¬гҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖHPFгҒ®гғ•гӮЈгғ«гғ гӮігғігғҮгғігӮөгҒҜ3.3uFгҖҒ2.2uFгҖҒ1.5uFгҒ®пј“зЁ®йЎһгӮ’жҠөжҠ—еҷЁгҒҜ3.9О©гҖҒ2.2О©гҒ®пј’зЁ®йЎһгӮ’з”Ёж„ҸгҒ—гҒҹгҒҢгҖҒиӘҝж•ҙгҒ§йҒёжҠһгҒҷгӮӢгҒ®гҒ§е®ҹйҡӣгҒ«дҪҝз”ЁгҒҷгӮӢгҒ®гҒҜгҒқгӮҢгҒһгӮҢпј‘зЁ®йЎһгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖеҶҷзңҹпј‘пјҳгҒ®еҗёйҹіжқҗгҒҜдёҠйғЁгҒ®гӮөгғ–гӮӯгғЈгғ“гғҶгӮЈгҒ«гҒҜгҒ„гҒӨгӮӮгҒ®жҙ»жҖ§зӮӯгӮ’пј•еҖӢжҢҝе…ҘгҒҷгӮӢгҒҢгҖҒгӮҰгғјгғҸгғјиғҢйқўгҒ®гғЎгӮӨгғігӮӯгғЈгғ“гғҶгӮЈгҒҜз©ҚжҘөзҡ„гҒӘдҪҺйҹігҒ®еҗёйҹігҒҜдёҚиҰҒгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒз©әй–“гҒ®зўәдҝқгҒҢйҮҚиҰҒгҒЁиҖғгҒҲгҖҒжҙ»жҖ§зӮӯгҒҜе…ҘгӮҢгҒӘгҒ„гҖӮгҒҹгҒ гҒ—гҖҒгӮөгғ–гғҰгғӢгғғгғҲгҒ®й«ҳйҹіеҹҹгҒҜеҗёеҸҺгҒ—гҒҹгҒ„гҒ®гҒ§еҺҡжүӢгҒ®еёғгӮ’е…ҘгӮҢгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гҒ—гҒҹгҖӮгӮӨгғігӮ·гғҘгғ¬гғјгӮҝгғјгӮӮгҒ„гҒӨгӮӮгҒ®гӮӘгғјгғҮгӮЈгӮӘгғҶгӮҜгғӢгӮ«иЈҪгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

|

пј–пјҺиЈҪдҪңйҒҺзЁӢ |

гҖҖгҒҫгҒҡгҒҜгғ•гғ¬гғјгғ AгҒЁгғ•гғ¬гғјгғ BгӮ’зө„еҗҲгҒӣгӮӢгҖӮпјҲеҶҷзңҹпј‘пјҷгҖҒеҶҷзңҹпј’пјҗпјү

еҶҷзңҹпј’пјҗгҒ§гғ•гғ¬гғјгғ AгҒ®иЈңеј·жҹұгҒ®еҸ–д»ҳгҒ‘е…·еҗҲгҒҢиҰӢгҒҲгӮӢгҒҢж®өгҒ®йғЁеҲҶгҒ«д№—гӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гӮҰгғјгғҸгғјгғўгӮёгғҘгғјгғ«гҒ®еӣәе®ҡгӮ’гӮҲгӮҠеј·гҒҸгҒ§гҒҚгӮӢгҖӮ

гҖҖгӮөгғ–гғҰгғӢгғғгғҲгғўгӮёгғҘгғјгғ«гӮ’еҶ…йғЁгҒ«еӣәе®ҡгҒҷгӮӢгҖӮпјҲеҶҷзңҹпј’пј‘гҖҒеҶҷзңҹпј’пј’пјү

гӮөгғ–гғҰгғӢгғғгғҲгғўгӮёгғҘгғјгғ«гҒ®гӮӨгғігғҠгғјгғҗгғғгғ•гғ«гҒҢеҶ…и”өгҒ•гӮҢгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гғ•гғ¬гғјгғ гҒ®еј·еәҰгҒҢдёҖж®өгҒЁй«ҳгҒҫгӮӢгҖӮгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒ«гҒҜгҒӮгӮүгҒӢгҒҳгӮҒгӮұгғјгғ–гғ«гӮ’д»ҳгҒ‘гҒҰгҒҠгҒҸгҖӮ

гҖҖгҒ“гҒ®зҠ¶ж…ӢгҒ§гӮҰгғјгғҸгғјгғўгӮёгғҘгғјгғ«гӮ’еҸ–д»ҳгҒ‘гҒҰгҒ—гҒҫгҒҶгҖӮпјҲеҶҷзңҹпј’пј“гҖҒеҶҷзңҹпј’пј”гҖҒеҶҷзңҹпј’пј•пјү

йҖҡеёёгҒҜгӮЁгғігӮҜгғӯгғјгӮёгғЈгҒҢе®ҢжҲҗгҒ—гҒҰгҒӢгӮүгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгӮ’еҸ–д»ҳгҒ‘гӮӢгҒ®гҒ гҒҢгҖҒд»ҠеӣһгҒ®гӮЁгғігӮҜгғӯгғјгӮёгғЈгҒҜйҡҺж®өзҠ¶гҒӘгҒ®гҒ§е®үе®ҡгҒҢжӮӘгҒ„гҒҹгӮҒгғ•гғ¬гғјгғ гҒ«гӮҰгғјгғҸгғјгғўгӮёгғҘгғјгғ«гӮ’еј·гҒҸеӣәе®ҡгҒҷгӮӢгҒ«гҒҜгҒ“гҒ®гӮҝгӮӨгғҹгғігӮ°гҒӘгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮзө„з«ӢгҒ®жүӢй ҶжӨңиЁҺгӮӮеӨ§еҲҮгҒӘгғҺгӮҰгғҸгӮҰгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гӮҰгғјгғҸгғјгғўгӮёгғҘгғјгғ«гҒҢд»ҳгҒҸгҒЁгғ•гғ¬гғјгғ гҒҜгҒ•гӮүгҒ«еј·еӣәгҒ«гҒӘгӮӢпјҲеҶҷзңҹпј’пј”пјүгҖӮиЈҸйқўгҒӢгӮүиҰӢгӮӢгҒЁгӮөгғ–гғҰгғӢгғғгғҲгҒЁгҒ®й…ҚзҪ®й–ўдҝӮгҒҢиүҜгҒҸгӮҸгҒӢгӮӢпјҲеҶҷзңҹпј’пј•пјүгҖӮ

гҖҖж¬ЎгҒ«гғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјгғўгӮёгғҘгғјгғ«гӮ’гғ•гғ¬гғјгғ гҒ«еҸ–д»ҳгҒ‘гӮӢгҖӮпјҲеҶҷзңҹпј’пј–гҖҒеҶҷзңҹпј’пј—гҖҒеҶҷзңҹпј’пјҳпјү

гӮҰгғјгғҸгғјгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘеј·еҠӣгҒӘжҢҜеӢ•гҒҜз„ЎгҒ„гҒ®гҒ§гғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјгғўгӮёгғҘгғјгғ«гҒ®йғЁеҲҶгҒ«гҒҜиЈңеј·жҹұгҒҜгҒӘгҒ„гҖӮ

гҖҖпј“еҖӢгҒ®гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒҢеӣәе®ҡгҒ•гӮҢгҒҰгғЎгӮӨгғігӮӯгғЈгғ“гғҶгӮЈгҒӢгӮүгӮҰгғјгғҸгғјгҒ®гӮұгғјгғ–гғ«гҖҒгӮөгғ–гӮӯгғЈгғ“гғҶгӮЈгҒӢгӮүгғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјгҒЁгӮөгғ–гғҰгғӢгғғгғҲгҒ®гӮұгғјгғ–гғ«гҒҢеҮәгӮӢгҖӮ

гҖҖгғ•гғ¬гғјгғ CгӮ’еҸ–д»ҳгҒ‘гӮӢгҖӮпјҲеҶҷзңҹпј’пјҷгҖҒеҶҷзңҹпј“пјҗгҖҖеҶҷзңҹпј“пј‘пјү

е…ҲгҒ»гҒ©иҝ°гҒ№гҒҹгӮҲгҒҶгҒ«йҡҺж®өзҠ¶гҒ®гӮЁгғігӮҜгғӯгғјгӮёгғЈж§ӢйҖ гҒ гҒЁеүҚж–№гҒӢгӮүжҠјд»ҳгҒ‘гҒҹе ҙеҗҲгҖҒеҫҢж–№гҒҢзӢӯгҒҸгҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒҹгӮҒгғ–гғӯгғғгӮҜгӮ’е……еҲҶгҒ«зөҗеҗҲгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгҒӘгҒ„гҖӮеүҚйқўгҒ«гҒҜгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒҢгҒҷгҒ§гҒ«д»ҳгҒ„гҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒ§гҒ“гҒЎгӮүгӮ’дёӢгҒ«гҒҜгҒ§гҒҚгҒӘгҒ„гҖӮLEGOгғ–гғӯгғғгӮҜгҒҜпј‘еҖӢгҒ§гҒҜз°ЎеҚҳгҒ«д»ҳгҒ‘еӨ–гҒ—гҒҢгҒ§гҒҚгӮӢгҒҢе·ЁеӨ§гҒӘгғўгӮёгғҘгғјгғ«еҗҢеЈ«гҒ§гҒҜжҺҘеҗҲгҒ®йқўз©ҚгҒҢеӨ§гҒҚгҒ„гҒҹгӮҒгҒ«гҒӢгҒӘгӮҠгҒ®еҠӣгҒҢеҝ…иҰҒгҒ§гҖҒзө„з«ӢжҷӮгҒ®еҠӣгҒ®е…ҘгӮҢж–№гӮ’иҖғгҒҲгҒҰгҒҠгҒҸеҝ…иҰҒгҒҢгҒӮгӮӢгҖӮгғ•гғ¬гғјгғ CгҒ«д»ҳгҒ„гҒҰгҒ„гӮӢпј‘пј’еҖӢгҒ®зө„з«Ӣж”ҜжҹұгҒҜгҒ“гҒ®гҒҹгӮҒгҒ®гӮӮгҒ®гҒ§гҖҒгҒ“гӮҢгҒ«гӮҲгӮҠеј·еӣәгҒ«еҸ–д»ҳгҒ‘гӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгӮӢгҖӮ

гҖҖеҶҷзңҹпј“пј’гҒҜгғ•гғ¬гғјгғ CеҸ–д»ҳгҒ‘еҫҢгҒ«гҒ“гҒ®ж”ҜжҹұгӮ’еӨ–гҒ—гҒҹж§ҳеӯҗгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒҫгҒҹгҖҒгҒ“гҒ“гҒ§гӮӨгғігӮ·гғҘгғ¬гғјгӮҝгғјгӮ’еә•йқўгҒ«иІјгӮҠд»ҳгҒ‘гӮӢгҖӮ

гҖҖеҗёйҹіжқҗгҒҜеүҚиҝ°гҒ®гҒЁгҒҠгӮҠгғЎгӮӨгғігӮӯгғЈгғ“гғҶгӮЈеә•йқўгҒ«еҺҡжүӢгҒ®еёғгӮ’ж•·гҒҚгӮөгғ–гғҰгғӢгғғгғҲгҒ®й«ҳйҹіеҹҹгҒҢгӮҰгғјгғҸгғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒ®гӮігғјгғізҙҷгҒӢгӮүжјҸгӮҢгҒӘгҒ„гӮҲгҒҶгҒ«еҗёйҹігҒҷгӮӢгҖӮгҒ“гӮҢгҒҜй«ҳйҹіеҹҹгҒ®еҗёйҹігҒӘгҒ®гҒ§еёғгҒ§е……еҲҶгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгӮөгғ–гӮӯгғЈгғ“гғҶгӮЈгҒ«гҒҜжҙ»жҖ§зӮӯгӮ’пј•еҖӢжҢҝе…ҘгҒ—гҖҒдҪ“з©ҚгҒ§гҒҜеҶ…е®№з©ҚгҒ®30пј…гҒҸгӮүгҒ„гҒ«гҒӘгӮӢгҖӮгӮөгғ–гӮӯгғЈгғ“гғҶгӮЈгҒ®еҶ…ең§гӮ’дҪҺжёӣгҒҷгӮӢеҝ…иҰҒгҒҢгҒӮгӮӢгҒ®гҒ§йҒ©йҮҸгӮ’жҢҝе…ҘгҒ—гҒҹгҖӮпјҲеҶҷзңҹпј“пј“пјү

гҖҖгғӘгӮўгғ‘гғҚгғ«гӮ’еҸ–д»ҳгҒ‘гӮӢгҖӮпјҲеҶҷзңҹпј“пј”гҖҒеҶҷзңҹпј“пј•пјү

пј“еҖӢгҒ®гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒҜгҒҷгҒ№гҒҰеҗҢзӣёгҒ«й…Қз·ҡгҒҷгӮӢгҖӮгғӘгӮўгғ‘гғҚгғ«гҒҜеҶҷзңҹгҒ®ж§ҳгҒ«гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјжң¬дҪ“гӮ’з«ӢгҒҰгҒҹзҠ¶ж…ӢгҒ§еҸ–д»ҳгҒ‘гӮӢгҒҢгҖҒгғӘгӮўгғ‘гғҚгғ«гҒҜгҒӮгӮӢзЁӢеәҰгҒ—гҒӘгӮӢгҒ®гҒ§йғЁеҲҶзҡ„гҒ«е°‘гҒ—гҒҡгҒӨжҺҘеҗҲгҒ—гҒҰгӮҶгҒҸгҖӮеҶҷзңҹгҒ§гҒҜгӮҸгҒӢгӮҠгҒ«гҒҸгҒ„гҒҢгғӘгӮўгғ‘гғҚгғ«дёӢйғЁгҒ®йҡ…гҒ«гӮӯгғӘгӮ«гӮӯгҒҢиЁӯгҒ‘гҒҰгҒӮгӮҠгҖҒгғЎгғігғҶгғҠгғігӮ№жҷӮгҒ«еӨ–гҒ—гӮ„гҒҷгҒҸгҒ—гҒҰгҒӮгӮӢгҖӮгҒ“гҒҶгҒ„гҒЈгҒҹзҙ°гҒӢгҒӘзӮ№гӮӮгғҺгӮҰгғҸгӮҰгҒӘгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖе®ҢжҲҗгҒ—гҒҹпј’пјҳеҸ·ж©ҹгҖӮпјҲеҶҷзңҹпј“пј–гҖҒеҶҷзңҹпј“пј—пјү

еүҚйқўгҒ®гғҮгӮ¶гӮӨгғігҒҜгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгӮ·гӮ№гғҶгғ гӮүгҒ—гҒ„гӮӘгғјгӮҪгғүгғғгӮҜгӮ№гҒӘгӮӮгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒ“гҒ®еҶ…йғЁгҒ«з¬¬пј“гҒ®гғҰгғӢгғғгғҲгҒҢгҒӮгӮҠгӮҝгғігғҮгғ гғүгғ©гӮӨгғ–ж–№ејҸгҒ§гҒӮгӮӢгҒ“гҒЁгҒҜгӮҸгҒӢгӮүгҒӘгҒ„гҖӮгғҗгғғгғ•гғ«гӮөгӮӨгғүгҒ®гӮ°гғ¬гғјгҒ®гӮігғјгғҠгғјгӮ«гғғгғҲгӮӮгғҮгӮ¶гӮӨгғігҒ®гӮўгӮҜгӮ»гғігғҲгҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

гҖҖиғҢйқўгҒҜеј·еәҰгӮ’й«ҳгӮҒгӮӢйҡҺж®өзҠ¶гӮЁгғігӮҜгғӯгғјгӮёгғЈж§ӢйҖ гҒ«гӮҲгӮҠгғӘгӮўгғ‘гғҚгғ«гҒ®йқўз©ҚгҒҢе°ҸгҒ•гҒҸгҖҒгӮҝгғјгғҹгғҠгғ«гҒҢпј“зө„гҒӮгӮӢгҒ“гҒЁгҒӢгӮүгӮөгғ–гғҰгғӢгғғгғҲгҒ®еӯҳеңЁгҒҢгӮҸгҒӢгӮӢгҖӮ

гӮЁгғігӮҜгғӯгғјгӮёгғЈгҒ®гҒ©гҒ“гӮ’еҸ©гҒ„гҒҰгӮӮгӮігғ„гӮігғ„гҒЁз· гҒҫгҒЈгҒҹйҹігҒҢгҒ—гҒҰеј·еәҰгҒ«дёҚе®үгҒҜз„ЎгҒ„гҖӮйҹігҒ«жңҹеҫ…гҒ®жҢҒгҒҰгӮӢгӮЁгғігӮҜгғӯгғјгӮёгғЈгҒҢеҮәжқҘгҒҹгҖӮ

|

пј—пјҺи©ҰиҒҙгҒЁи©•дҫЎ |

гҖҖйҹігӮ’иҒҙгҒ„гҒҰгҒҝгӮҲгҒҶгҖӮгғҮгғҗгӮӨгғҮгӮЈгғігӮ°гғҚгғғгғҲгғҜгғјгӮҜгҒ®гӮігғігғҮгғігӮөгғјгҒЁжҠөжҠ—еҷЁгҒқгӮҢгҒ«гӮёгғЈгғігғ‘гғјгӮұгғјгғ–гғ«гӮ’еӣіпј”гҒ®еӣһи·ҜгҒЁгҒӘгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«еҶҷзңҹпј“пјҳгҖҒеҶҷзңҹпј“пјҷгҒ®ж§ҳгҒ«жҺҘз¶ҡгҒҷгӮӢгҖӮ

гҖҖгҒҫгҒҡгҒҜгӮёгғЈгғігғ‘гғјгӮұгғјгғ–гғ«гӮ’еӨ–гҒ—гҒҰгӮҰгғјгғҸгғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒ гҒ‘гҒ§иҒҙгҒ„гҒҰгҒҝгӮӢгҖӮгғ»гғ»гғ»ж„ҸеӨ–гҒ«й«ҳйҹіеҹҹгҒҫгҒ§еҮәгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮи»ҪгҒ„гғҡгғјгғ‘гғјгӮігғјгғігҒ®гғҰгғӢгғғгғҲгӮ’йҒёжҠһгҒ—гҒҹгҒ®гҒҜгғ¬гӮ№гғқгғігӮ№гӮ’йҮҚиҰ–гҒ—гҒҹгҒҹгӮҒгҒӘгҒ®гҒ гҒӢгӮүжңҹеҫ…гҒ©гҒҠгӮҠгҒӘгҒ®гҒ гҒҢгҖҒгӮ„гҒҜгӮҠгӮҜгғӯгӮ№гӮӘгғјгғҗгғје‘Ёжіўж•°гҒҜй«ҳгҒҸиЁӯе®ҡгҒҷгӮӢеҝ…иҰҒгҒҢгҒӮгӮҠгҒқгҒҶгҒ гҖӮ

гҖҖгӮўгғғгғҶгғҚгғјгӮҝгғјгӮ’-3.5dBгҒ«гҒ—гҒҰгӮігғігғҮгғігӮөгғјгҒ«3.3uFгӮ’д»ҳгҒ‘гҒҰгҒҝгӮӢгҖӮгҒ“гӮҢгҒ§гҒҜгҒҫгҒ й«ҳйҹігҒҢгҒҚгҒӨгҒ„гҖӮгӮҰгғјгғҸгғјгҒ®й«ҳйҹіеҹҹгҒ«гғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјгҒҢиў«гҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒ гҖӮзөҗеұҖгҖҒгӮігғігғҮгғігӮөгғјгҒҜ1.5uFгҒ«гҒ—гҒҰгӮҜгғӯгӮ№гӮӘгғјгғҗгғје‘Ёжіўж•°гӮ’8.8kHzгҒЁгҒ—гҒҹгҖӮгҒ•гӮүгҒ«гӮігғігғҮгғігӮөгғјгҒ®е®№йҮҸгӮ’жёӣгӮүгҒ—гҒҰгӮҜгғӯгӮ№гӮӘгғјгғҗгғје‘Ёжіўж•°гӮ’й«ҳгӮҒгҒҰгӮӮиүҜгҒ„гҒҢгҖҒй«ҳжҖ§иғҪгғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјгҒ®йҹігӮ’иҒҙгҒҚгҒҹгҒ„гҒ®гҒ§гҒ“гҒ®гҒҸгӮүгҒ„гҒ«иӘҝж•ҙгҒ—гҒҰгҒҠгҒ“гҒҶгҖӮ

гҖҖгӮҝгғігғҮгғ гғүгғ©гӮӨгғ–гҒ®еҠ№жһңгҒ§дҪҺйҹігҒ®гғ¬гӮ№гғқгғігӮ№гҒҜе……еҲҶгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮпј’пј–еҸ·ж©ҹгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘгғ–гғјгғҹгғјгҒ•гҒҜз„ЎгҒ„гҖӮгҒ•гҒҷгҒҢгҒ«15cmгӮҰгғјгғҸгғјгҒҜеј·еҠӣгҒ§гҖҒе°ҸеһӢгҒ®гӮЁгғігӮҜгғӯгғјгӮёгғЈгҒӘгҒ®гҒ«еҜҶй–үеһӢзү№жңүгҒ®ең§иҝ«ж„ҹгӮӮз„ЎгҒ„гҒ®гҒігҒ®гҒігҒЁгҒ—гҒҹдҪҺйҹігҒ®йіҙгӮҠгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒҫгҒҹгҖҒйҹіжҘҪгҒ§еӨ§еҲҮгҒӘдёӯеҹҹгҒ®жӯӘж„ҹгӮӮе°‘гҒӘгҒ„гҖӮгҒ“гӮҢгҒҜгғ‘гғҜгғјгӮўгғігғ—зӣҙзөҗгҒ®гғҖгӮӨгғ¬гӮҜгғҲжҺҘз¶ҡгҒ®еҠ№жһңгӮӮгҒӮгӮӢгҒҢгҖҒгӮҰгғјгғҸгғјгҒ®иғҢең§гҒ®еҪұйҹҝгҒҢдҪҺжёӣгҒ•гӮҢгҒҰжӯӘгҒҢе°‘гҒӘгҒ„гҒҹгӮҒгҒ§гҒӮгӮӢгҒЁжҖқгҒҶгҖӮ

гҖҖй«ҳйҹігҒҜгғҸгӮӨгғҲгғ©гғігӮёгӮ§гғігғҲгҒӘй«ҳжҖ§иғҪгғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјзӢ¬зү№гҒ®еӨ§еӨүгҒ•гӮҸгӮ„гҒӢгҒӘйҹіиӘҝгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ45kHzгҒҫгҒ§гғ¬гӮ№гғқгғігӮ№гҒҷгӮӢи»ҪйҮҸжҢҜеӢ•иҶңгҒ®жӯӘгҒ®е°‘гҒӘгҒ•гҒҢж„ҹгҒҳгӮүгӮҢгӮӢгҖӮ

еҝғй…ҚгҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјгҒЁгӮҰгғјгғҸгғјгҒ®гҒӨгҒӘгҒҢгӮҠгӮӮе•ҸйЎҢгҒӘгҒ„гҖӮгӮҝгғігғҮгғ гғүгғ©гӮӨгғ–ж–№ејҸгҒҜгӮөгғ–гғҰгғӢгғғгғҲгҒҢеҚ”иӘҝгҒ—гҒҰгӮҰгғјгғҸгғјгҒ®еӢ•дҪңгӮ’еҠ©гҒ‘гӮӢгҒ®гҒ§гғ¬гӮ№гғқгғігӮ№гӮӮеҗ‘дёҠгҒҷгӮӢгҒ®гҒ гӮҚгҒҶгҖӮ

гҖҖй«ҳжҖ§иғҪгҒӘгӮҰгғјгғҸгғјгғҰгғӢгғғгғҲгҒЁгӮ·гғігғ—гғ«гҒӘеӣһи·ҜгҒ®жҺЎз”ЁгҒ§йҹіжҘҪгҒ®гӮ№гӮұгғјгғ«ж„ҹгҒҢеҫ—гӮүгӮҢгҖҒгҒқгҒ—гҒҰеҫ®еҰҷгҒӘгғӢгғҘгӮўгғігӮ№гӮ’еҶҚзҸҫгҒҷгӮӢи»ҪйҮҸжҢҜеӢ•иҶңгғҲгӮҘгӮӨгғјгӮҝгғјгҒ®гғЎгғӘгғғгғҲгҒҢж„ҹгҒҳгӮүгӮҢгӮӢгғҜгӮӨгғүгҒӘеҶҚз”ҹйҹігҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгӮӮгҒЎгӮҚгӮ“LEGOгҒ«гӮҲгӮӢй«ҳеүӣжҖ§гҒӘгӮЁгғігӮҜгғӯгғјгӮёгғЈгҒ®еҠ№жһңгӮӮеӨ§гҒҚгҒ„гҖӮ

гҖҖиЈҪдҪңиҖ…гҒ®гғҗгӮӨгӮўгӮ№гӮӮгҒӮгӮӢгҒ гӮҚгҒҶгҖӮйҹігҒ®и©•дҫЎгҒҜзө¶еҜҫзҡ„гҒӘгӮӮгҒ®гҒ§гҒӘгҒҸгҖҒгҒ©гҒҶгҒ—гҒҰгӮӮж°—жҢҒгҒЎгҒҢе…ҘгҒЈгҒҰгҒ—гҒҫгҒҶгҖӮгҒқгӮҢгӮ’еҗ«гӮҒгҒҰгӮӮй–“йҒ•гҒ„гҒӘгҒҸгҒ“гҒ®пј’пјҳеҸ·ж©ҹгҒҜLEGOгӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгҒ®BESTгғўгғҮгғ«гҒ гҒЁжҖқгҒҶгҖӮпј’пј”еҸ·ж©ҹгӮ’и¶ҠгҒҲгҒҹдҪңе“ҒгҒ®е®ҢжҲҗгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

|

пјҳпјҺгҒҠгӮҸгӮҠгҒ« |

гҖҖе®ҢжҲҗгҒ—гҒҹпј’пјҳеҸ·ж©ҹгҒҜзҙ„10дёҮеҶҶгҒ®гӮігӮ№гғҲгҒҢгҒӢгҒӢгҒЈгҒҹгҖӮ10дёҮеҶҶгҒӮгӮҢгҒ°йҹігҒ®иүҜгҒ„з«ӢжҙҫгҒӘеёӮиІ©гӮ№гғ”гғјгӮ«гғјгӮ·гӮ№гғҶгғ гҒҢиіје…ҘгҒ§гҒҚгӮӢгҖӮжң¬еҪ“гҒ«LEGOгҒ§иЈҪдҪңгҒҷгӮӢж„Ҹе‘ігҒҢгҒӮгӮӢгҒ®гҒ гӮҚгҒҶгҒӢпјҹгғ»гғ»гғ»гҒЁгҒ„гҒӨгӮӮжҖқгҒҶгҖӮзөҗеұҖгҖҒз§ҒгҒҜйҹігҒ гҒ‘гҒ§гҒҜгҒӘгҒҸиҮӘеҲҶгҒ§йҖ гӮҠдёҠгҒ’гҒҹгҒЁгҒ„гҒҶйҒ”жҲҗж„ҹгҒҢж¬ІгҒ—гҒҸгҒҰиЈҪдҪңгӮ’з¶ҡгҒ‘гҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒ гҖӮгҒқгҒ—гҒҰдҪңе“ҒгҒҢеў—гҒҲгӮӢгҒҹгҒігҒ«зўәе®ҹгҒ«зөҢйЁ“гҒЁгҒ„гҒҶгҒҠйҮ‘гҒ§гҒҜиІ·гҒҲгҒӘгҒ„зҹҘиӯҳгҒҢеҫ—гӮүгӮҢгӮӢгҖӮгҒ“гӮҢгҒҢж¬ЎгҒ®дҪңе“ҒгҒ®зі§гҒЁгҒӘгӮҠгҖҒгӮҲгӮҠй«ҳгҒ„гғ¬гғҷгғ«гҒ®иЈҪдҪңгҒ«гҒӨгҒӘгҒҢгӮӢгҖӮгҒ гҒӢгӮүйқўзҷҪгҒҸгҒҰгӮ„гӮҒгӮүгӮҢгҒӘгҒ„гҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

пјҲ2012.1.3пјү

ж–°гҒҹгҒ«е°Һе…ҘгҒ—гҒҹSV-2300SEгҒ§иҒҙгҒҸ